Предисловие и публикация Валерия БОСЕНКО

Опубликовано в журнале Октябрь, номер 11, 2010

Михаил ЛЕРМОНТОВ

в переводах

Марины ЦВЕТАЕВОЙ

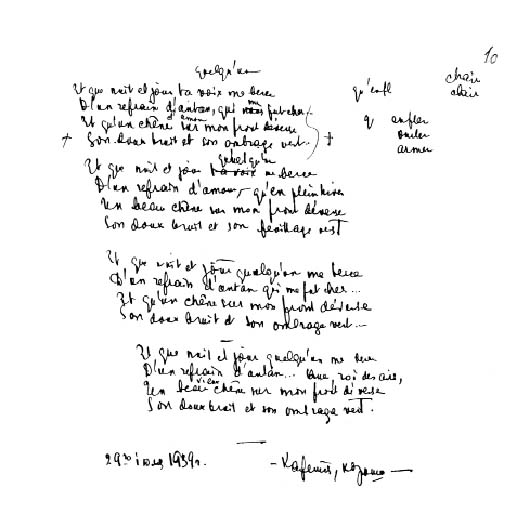

«Кажется, хорошо», – приписала Марина Цветаева под своим французским переводом классического «Выхожу один я на дорогу…»

Приписка эта внизу листа была сделана в Болшево 29 июля 1939 года, спустя сорок дней по возвращении из Парижа в Москву. А за два дня до того, как перевод был окончен, в лермонтовском первоисточнике в строке «Я ищу свободы и покоя» ею были выделены два смысловых слова: «NB. Я! МЦ». Оценивая качество переведенного текста, она еще знать не знала – возможно, что и отказывалась верить, – сколь пророческими окажутся заглавные слова первоисточника. Именно тогда фортуна семьи Цветаевых-Эфрон переводила свое колесо из драматической ипостаси в трагическую – «Выхожу один я на дорогу…»

Еще через месяц Молотов и Риббентроп подпишут в Москве исторический пакт, который развяжет фашистской Германии и Советскому Союзу руки. Тогда же, в ночь на 27 августа, в Болшево будет арестована дочь Ариадна. А 10 октября – и муж Сергей Эфрон. Цветаева в отчаянии останется с четырнадцатилетним сыном Муром одна – оба они, каждый по-своему, окажутся беспомощны в советских условиях.

Предложенный в 1940 году в Гослитиздат сборник ее стихов будет приговорен к неизданию критиком Корнелием Зелинским, который назовет цветаевские стихи «формалистичными в прямом смысле этого слова, т.е. бессодержательными». Возможно, Марина Ивановна сама убийственной рецензии на свою последнюю книгу и не читала, а знала ее лишь в пересказе щадивших ее друзей. Но на хранящейся в РГАЛИ машинописи сборника Цветаева написала: «P.S. Человек, смогший аттестовать такие стихи как формализм, – просто бессовестный. Это я говорю из будущего».

Впереди ее ждут война, эвакуация, угроза безработицы и бескормицы, еще большее отчаяние – с финальной петлей в Елабуге.

Состоявшийся в 1999 году очередной архивный кинофестиваль «Обретенное кино» («Il Cinema Ritrovato»), который традиционно готовит Городская чинетека Болоньи, если и обещал сенсации, то сугубо цеховые, внутрикинематографические, интересные исключительно историкам и киноархивистам.

Однако в Болонье произошла сенсация, которую там не заметил никто. Вот каковы были ее составляющие.

На фестивале была показана лента «Мадонна спальных вагонов» (1927) по одноименному роману Мориса Декобра, снятая режиссерами Марко де Гастином и Морисом Глэзом. Это банальная киноподелка на материале русской революции и судеб ее изгнанников. Ни с французским авангардом с его обостренным вниманием к формальным поискам, ни с шедеврами последнего десятилетия Великого Немого «Мадонна спальных вагонов» ничего общего не имела.

Суждение о бульварном французском беллетристе 20-х годов прошлого века Морисе Декобра (настоящее имя Морис Тесье, 1885–1975) сформировалось под прямым влиянием саркастических (вплоть до издевательских) реплик Сергея Эйзенштейна в его «Автобиографических заметках», ныне составивших два тома «Мемуаров». Классик называл забытого ныне автора «мадонной спальных вагонов», который пишет свою «нетленку» на выкраденной в отелях почтовой бумаге, переезжая из города в город.

Правда, изустно припоминались и весьма доброжелательные свидетельства Дон-Аминадо о том же Морисе Декобра, который активно помогал нищим русским эмигрантам первой волны.

Готов охотно поверить в благородные человеческие поступки Мориса Декобра, но уровень его художественного творчества вполне соответствовал литературе бульваров, а его «фельетоны», романы с продолжением, были тем чтивом, которое охотно и легко потребляла, в частности, киноиндустрия эпохи.

Определенное любопытство в экранизации «Мадонны спальных вагонов» могли вызвать лишь имя русского актера Владимира Гайдарова и русские фамилии среди персонажей: Ирина Муравьева, Иванов, Чапинский, Варышкин.

Сюжет фильма, который раскручивался в начале 20-х в Лондоне и в Берлине, а также и в Батуме, уже при Советах, вполне банален.

Экстравагантная, удачливая и очаровательная леди Диана Уайнен, которую из-за ее частых поездок по Европе прозвали «Мадонной спальных вагонов», находится на грани разорения. Ее секретарь Жерар, он же князь Селиман, намерен спасти ее от катастрофы. Заручившись поддержкой представителя Советов Варышкина, он отправляется в Батум, чтобы вести там переговоры о принадлежащих леди Диане Уайнен нефтяных концессиях. Любовница Варышкина Ирина Муравьева подозревает, что ее возлюбленный сам строит планы женитьбы на леди Диане. Она затевает замысловатую интригу, в результате которой по приезде в Батум Жерара арестовывают, ему грозит расстрел, который чекисты вот-вот должны привести в исполнение. Спасенный в последний момент Жерар возвращается на яхту леди Дианы Уайнен, а стараниями Варышкина интриганку Ирину Муравьеву удается обезвредить.

Итак, ни сюжет книги, ни экранная его разработка особого интереса вызвать не могли. И сам автор романа Морис Декобра, и сопостановщики ленты Марко де Гастин и Морис Глэз давно канули в Лету.

Заслуживал внимания только высокий уровень реставрации ленты Французской синематекой, вследствие чего, собственно, она и была представлена на фестивале.

Все перечисленное не то что не располагало к внеархивной сенсации, но и исключало ее по определению. Ибо героя сенсации на Апеннинах не знали в лицо, а в Москве не ведали про существование самого фильма.

Тут я должен признаться, что, будучи представителем Госфильмофонда России на МКФ «Обретенное кино» в Болонье, формально должен был смотреть кинопрограмму фестиваля, но был волен и не пойти, занимаясь в библиотеке, в самой чинетеке, посещая городские музеи и прочее. Однако в каменном болонском мешке в июле стояла несусветная жара, и единственным спасением был фестивальный кинозал с кондиционером, который даже в полдень усыплял не хуже снотворного.

Каюсь, я дремал на этом скучном фильме, пропуская сюжетные хитросплетения и повороты интриги. Но что-то заставило меня не упустить из виду единственный микросюжет. Правда, заслуживающий внимания исключительно российского зрителя.

Сокамерник героя по батумской тюрьме вводит арестованного Жерара в курс местных порядков и, в частности, принятого здесь условного языка: если охранники ночью отпирают очередную камеру и объявляют заключенному, что ему выпала очередь выходить на прогулку, это означает расстрел. На пару со своим товарищем по несчастью герой прислушивается к тому, что происходит за тюремной перегородкой, в соседней камере, куда и заявилась стража.

Далее следует крошечный эпизод, в котором сидящего на земляном полу заключенного, для которого эвфемизм о «прогулке в город» более чем прозрачен, конвоиры выволакивают из одиночки. Следом включаются специальные шумовые агрегаты, призванные заглушить звук выстрела в тюремных катакомбах.

Почему-то мне, по-прежнему следящему вполглаза за сюжетом, в голову пришла совершенно бесконтрольная аналогия: а ведь через четырнадцать лет (фильм, повторюсь, был 1927 года) вот так же выволакивали из лубянской камеры Сергея Эфрона.

Реле мгновенно замкнулось, меня словно пронзило током, я тут же пробудился от дремы, и… эпизод кончился!

Ошибиться, обознаться было совершенно невозможно. Промелькнуло столь знакомое по многочисленным коктебельским и московским фотографиям 10-х годов узкое, «подобно шпаге», лицо. Оно и в эмиграции сохраняло характерную эфроновскую линию губ, глаза с поволокой, узнаваемый даже в стремительных ракурсах графический профиль Сергея Яковлевича.

Короткий, почти мгновенный эпизод на экране был более чем красноречив. Чахоточная красота юношеского избранника и единственного мужа Марины Цветаевой и после войны, революции и белого похода, после Чехии и во Франции не потускнела, но лишь трансформировалась с возрастом. Экспрессивность пластики, резкость в поворотах головы и плеч, длинные кисти выразительных рук – то в мольбе, то в отчаянии перед неотвратимым… А особая худоба – впалые щеки, тонкая шея, острые коленки сидящего на земляном полу человека!.. А нервность и взвинченность отмеренных и замкнутых казематом движений!..

Только ли задачей роли они были отмерены?! Да и сыграл ли бы подобную микроскопическую роль кто другой из русских эмигрантов, какой-нибудь актер-дилетант, живший тогда же где-нибудь в парижском Пасси, в собственном, как Мережковские, доме? Философов, к примеру? Была ли ему нужда?! При всей той же общей русской эмигрантской нищете?..

А у Эфрона и всей цветаевской семьи с их неизбывным кочевьем, с вечным бездомьем и безденежьем – была, и еще какая! Стоит перечесть письма Марины Ивановны и Сергея Яковлевича того далекого года. Эфрона – сестрам в Москву, Цветаевой – кому бы то ни было. В одном из них, к чешской подруге Анне Тесковой в Прагу, от 20 октября 1927 года, она пишет: «С<ергей> Я<ковлевич>… теряет… последнее здоровье. Заработок с 5 ½ ч. утра до 7-8 веч<ера>… игра в кинематографе фигурантом за 40 фр<анков> в день, из к<ото>рых 5 фр<анков> уходят на дорогу и 7 фр<анков> на обед, – итого за 28 фр<анков> в день. И таких дней – много – если 2 в неделю…»

Да, это уже не Пасси, а парижские выселки – Исси-ле-Мулино, Медон, Бельвю, Кламар, Ванв – с нищенствующими Цветаевыми, Андреевыми, Ельчаниновыми и несть им числа.

Сергей же Эфрон, по обыкновению, в письмах в Москву хорохорится, рассказывая о своих кинематографических успехах. Так, в письме от 30 июня 1927 года к Е.Я. Эфрон (своей любимой сестре Лиле) он пишет: «Утром ездил наниматься в кино на съемку. Через неделю опять буду сниматься с прыганьем в воду, в Сену. Презреннейший из моих заработков, но самый легкий и самый выгодный… По всей вероятности, буду еще сниматься в Jeanne D’Arc. Иду завтра на переговоры. За одну съемку я получаю больше, чем за неделю уроков».

Откуда было знать поденному статисту Сергею Эфрону, занятому в «Страстях Жанны Д’Арк» (1927), французском фильме датчанина Карла Теодора Дрейера, что конфликт в нем строился на психологическом единоборстве между Жанной, актрисой Фальконетти, и судьями, в одном из которых не сразу, но можно признать начинающего актера Мишеля Симона. И на протяжении всего фильма поединок между ними решался исключительно на крупных планах. Единственно в финальной сцене крестьянского бунта, где стражники цепями на мосту разгоняют бунтовщиков, под слоем утрированного грима можно предположить в одном из крестьян мелькающего статиста Эфрона. Не более того.

Ирма Кудрова в своей книге «”Версты, дали…” Марина Цветаева: 1922–1939» (М.: Советская Россия, 1991. – С. 198) сообщает, что, помимо «Жанны Д’Арк», Эфрон снимался тогда и в «Казанове». Однако это сообщение не подтверждается. В одноименном фильме Александра Волкова Эфрона среди персонажей фона нет. Не было смысла везти безвестного фигуранта в экспедицию в Венецию, где снималась большая часть постановочной ленты и где статисты-итальянцы из числа безработных стоили куда дешевле сорока франков.

Но сам Эфрон, как почти всегда было ему свойственно, не терял надежды даже в тех случаях, когда надежды не оставалось. 9 ноября того же 1927 года он сообщает Е.Я. Эфрон: «…О себе писать нечего. Все это время снимался в кино – вставал в 5, приходил в 8. А вечером еще уроки. Теперь съемки кончились – ищу новых…»

Позднее, в 1931 году, он будет строить планы стать кинорепортером и даже кинооператором, выписывая через сестру из Москвы выходившую там литературу по кино. Посещает технические курсы Патэ, пробует самостоятельно снимать. Однако кинематографиста из Эфрона, как известно, не получилось ни в каком качестве: ни в актерском, ни в репортерском, ни в операторском.

Не много ролей сыгравший в кино, Сергей Эфрон роковым и совершенно необъяснимым образом сыграл собственную судьбу.

Согласившись на предложенную в «Мадонне спальных вагонов» роль – был ли у него при этом выбор? – заключенного-смертника в батумской тюрьме, статист Сергей Эфрон предвосхитил финал собственной жизни – расстрел в казематах Лубянки в октябре 1941 года.

Вряд ли он ощущал этот выпавший ему кинематографический приработок как трагическое знамение. Так же маловероятно, что ему вспоминалась при этом русская рулетка, ее смертельный замкнутый круг. Впрочем, ни тогда, ни потом никому этого знать было не дано.

Как не ведомо нам, видела ли «Мадонну спальных вагонов» любившая посещать парижские и пригородные кинематографы (если, конечно же, случались деньги на билет) Марина Ивановна Цветаева. Во всяком случае, ни в одном из опубликованных документов эмигрантского периода это название не фигурирует.

Но позволим себе допустить, что по выходе фильма на французские экраны после премьерного его показа 28 апреля 1928 года картину эту она все же посмотрела. Чрезвычайно отзывчивая на земные приметы, усматривая во многих совпадениях неслучайную связь (если не перст судьбы), не замкнулась ли она в молчании по этому – столь роковому! – поводу? Сергей Яковлевич, осуществив на экране неважно какую, но собственную роль, окунулся далее в литературные дела по изданию эмигрантского журнала. А Цветаева молчала все следующие годы с последовавшей в них эфроновской траекторией – от «Союза возвращения на родину» до принятия твердого решения вернуться в СССР (с агентурным сотрудничеством с НКВД в промежутке). Не стояли ли у нее перед глазами, врезавшись в память, эти двенадцать последних секунд жизни любимого мужа – а если всей семьи? – по возвращении? Недаром именно в 1928–1929 годах Цветаева читает источники и собирает материалы о трагической смерти императорской фамилии, а с 1930-го работает над «Поэмой о Царской семье», впоследствии утраченной! И не было ли все это если не причиной, то составляющей ее твердого желания не возвращаться на столь любимую и такую страшную родину?! Как известно, и муж, и дочь, и подраставший сын горели желанием вернуться и осуществить себя в социалистическом переустройстве отечества. Цветаева же в своем протестантизме, который все считали обскурантизмом, и здесь оставалась в одиночестве. Оставалась до самого последнего момента.

Петля неотвратимо начала затягиваться загодя. Тут и провальный теракт советских органов в Швейцарии по убийству Игнатия Рейса (Людвига Порецкого), советского резидента в Западной Европе. И прозрение самого Рейса, что служит не мировой революции, а кровавой сталинщине. И слежка за отступником Сергеем Эфроном. И лихорадочное бегство последнего в Москву под крылом советского посольства, когда полиция обнаружила труп убитого бывшего резидента. И допросы в полицейском комиссариате оставшейся в Париже вдвоем с несовершеннолетним Муром Цветаевой. Дочь Ариадна вернулась в СССР первой – первой и будет арестована. Вокруг же Цветаевой, словно вкруг прокаженной, сомкнется кольцо эмигрантского проклятия, которое мало чем будет разниться от последующего советского.

Впрочем, никакого выхода им уже не оставалось… И в последнем перед Москвой письме к Анне Тесковой, от 12 июня 1939 года, Цветаева на ходу поезда напишет: «Сейчас уже не тяжело, сейчас уже – судьба…»

Трагедия семьи Цветаевой в СССР, как известно, с лихвой превзошла самые мрачные опасения.

Но о последнем ударе судьбы все ведавшей Марине Цветаевой не доведется узнать: два месяца спустя после роковой елабужской петли ее любимого Сергея Эфрона ждет столь страшивший ее роковой исход – тот самый, который и был сыгран им за двенадцать секунд на экране в «Мадонне спальных вагонов» в том далеком и, как говаривала по другому поводу Анна Ахматова, «вегетарианском» 1927 году.

А на рубеже ХХ–ХХI веков в книге, которая выйдет уже после смерти автора, «”Твой миг, твой день, твой век”. Жизнь Марины Цветаевой» (М.: АГРАФ, 2002), первый отечественный биограф и исследователь жизни и творчества поэта Анна Саакянц напишет после просмотра «Мадонны спальных вагонов», когда копия фильма будет прислана из Французской синематеки в Москву:

«От Марины Цветаевой не сохранилось даже голоса.

От ее дочери и сына – тоже.

И вот только теперь, по воле Великого Случая – одного на сотни тысяч, оживший на экране Сергей Яковлевич Эфрон посылает нам сквозь толщу времен и судеб свой безмолвный и мгновенный привет».

Знакомство мое с Анной Александровной Саакянц случилось лет за десять до этой находки. Именно тогда по первому моему зову в Госфильмофонд приехали Саакянц и Мария Ивановна Белкина, автор едва ли не лучшей книги о Цветаевой в России – «Скрещение судеб». Проверяя (впоследствии не подтвердившуюся) версию Ирмы Кудровой, мы просмотрели «Страсти Жанны Д’Арк» и «Казанову», а последнюю часть «Страстей» с массовой сценой разгона стражниками крестьянского бунта пересмотрели и на монтажном столе. Эфрона de visu мы там не углядели.

Зато десять лет спустя, на исходе 2000 года, в представительстве Госфильмофонда в Москве, в Малом Гнездниковском переулке, Анна Александровна Саакянц писала по поводу только что увиденной ею «Мадонны спальных вагонов» с Сергеем Эфроном:

«Эти кадры я просила прокрутить несколько раз, но все равно было мало.

Мой шок не поддается никаким словам – не буду и пытаться их найти…»

На этом и завязалось наше приятельство, которое пришло на смену шапочному знакомству предшествующих лет, – приятельство, отмеренное несколькими последними месяцами ее жизни: Анны Александровны не стало 28 января 2002 года.

В один из нечастых моих визитов к Анне Александровне в ее маленькую однокомнатную квартирку в Сокольниках, на Русаковской улице, разговор зашел о цветаевских переводах из Пушкина на французский язык, которым не нашлось места в семитомнике автора издательства «Эллис Лак» (1994–1995), в пятом томе первого собрания сочинений поэта, частично отведенном под переводы. На титуле первого тома принадлежащего мне экземпляра собрания сочинений написано рукой Анны Александровны: «Валерию Босенко – на память от составителей. А.Саакянц, Л.Мнухин. 6.9.1997. ВДНХ». С Львом Абрамовичем Мнухиным именно там, на осенней Всесоюзной книжной выставке-ярмарке, мы и познакомились.

Я полагал, что пушкинские переводы Цветаевой на французский язык не вошли в семитомник из-за того, что архив М.И. Цветаевой был закрыт ее дочерью Ариадной Сергеевной Эфрон до 2000 года. Однако Саакянц мне возразила с обезоруживающей прямотой:

– Да нет, вот они. Просто я не знаю французского языка. А коль уж вы с французами на легкой ноге, то вам и карты в руки. Берите и издавайте. – И протянула маленькую красную в пол-листа книжицу.

Это была переплетенная машинопись одиннадцати стихотворений А.С. Пушкина и двенадцати стихотворений М.Ю. Лермонтова в переводе на французский язык к столетним годовщинам смерти русских гениев, сделанном незадолго и накануне собственной ее гибели. Пушкинские переводы были начаты во второй половине 1936 года под Парижем, а лермонтовские составлялись и завершались уже под Москвой, в Болшево и далее – везде, по мере перемены мест, в 1939–1941 годах.

Моя реакция на подарок была сравнима разве что с первым пастернаковским откликом на Нобелевскую премию: «… признателен, тронут, горд, удивлен, смущен». Но мне в отличие от Бориса Леонидовича обстоятельства благоприятствовали этот дар принять.

Анна Александровна, конечно же, преувеличивала, говоря, что она несведуща в языке и не владеет этим материалом. В книге «Марина Цветаева. Жизнь и творчество» (М.: Эллис Лак, 1997) она писала о своей героине: «Теперь она увлеченно работала над переводом на французский стихотворений Пушкина – к предстоящей в феврале следующего года годовщине со дня его гибели. Денежные интересы за этой работой не стояли; часть Марина Ивановна предполагала напечатать в “Журналь де Поэт” у Шаховской[1], а также составить для французов сборник из переводов своих любимых стихотворений (всего перевела четырнадцать). В сущности, все второе полугодие 1936-го ушло на эту адову работу, составившую, по словам самой Цветаевой, две черновые тетради “по двести страниц каждая – до четырнадцати вариантов некоторых стихотворений”. Она преследовала высшую творческую задачу: внутренне – возможно ближе следовать Пушкину, не впадая вместе с тем в рабскую зависимость от него, убегая от слепого подражания. Увы, переводы эти, как и все французское у Цветаевой, постигла та же роковая участь: лишь малая их часть увидела свет…»

К сожалению, по роковому стечению обстоятельств – по самому расположению звезд над миром! – стихи эти не были нужны ни Парижу, ни Москве.

В своей книге «О поэтах и поэзии», в главе «Цветаева – до Елабуги» (Париж, 1973), историк культуры и филолог Владимир Вейдле пишет: «…По моей рекомендации журнал доминиканцев с улицы Латур-Мобур (“La Vie Intellectuelle”) напечатал несколько ею переведенных пушкинских стихотворений (как раз и Песня Председателя была среди них). Я хотел их устроить в “Nouvelle Revue Française”, но это мне не удалось. Дело в том, что Цветаева невольно подменила французскую метрику русской. Для русского уха переводы эти прекрасны, но как только я перестроил свое на французский лад, я и сам заметил, что для французов они хорошо звучать не будут. Не сказал я об этом Цветаевой, да и о неудаче в N.R.F. не сообщил. Довольно было у нее обид и без того. Трудно ей жилось и в Париже, и в русском Париже…»[2]

Цветаевой была известна еще одна публикация, на которую она указала в Москве в разговоре с поэтом и коллекционером Алексеем Крученых, впоследствии собравшим цветаевские французские переводы из Пушкина и Лермонтова. Марина Ивановна сообщила ему, что в каком-то журнале, издававшемся в Палестине, изданы ее Песня Председателя из «Пира во время чумы» и «К няне». В предуведомлении к своей машинописи переводов из обоих поэтов Крученых помечает, что Цветаева, запамятовав, вместо первого стихотворения назвала также переведенные ею пушкинские «Бесы».

По-видимому, сама Цветаева не обольщалась насчет реакции носителей языка на ее переводы. Как бы предощущая их чисто фонетические – не смысловые! – претензии, Цветаева, не дожидаясь нападения, как это всегда ей было свойственно, рвалась в бой первой. Так, в беседе с Надеждой Городецкой («В гостях у Марины Цветаевой»; опубликовано в газете «Возрождение», Париж, 1931, 7 марта) она сама бросает вызов французскому уху:

«Вот вам одно из основных правил французского стихосложения, в каждой грамматике найдете: нельзя, чтобы встречались две гласные, так, например, нельзя написать «tu es»[3].

Скажите на милость, почему «tuer»[4] можно, а «tu es» – слово, которым Бог человека утвердил: ты еси, – сказать нельзя? Я с этим не считаюсь. Пишу, как слышу»[5].

На родине Цветаевой два ее французских перевода из Пушкина были одним из первых опубликованы Вячеславом Вс. Ивановым в сборнике «Мастерство перевода – 1966», в его статье «О цветаевских переводах песни из “Пира во время чумы” и “Бесов” Пушкина».

Сопоставляя перевод Цветаевой первого из пушкинских стихотворений с переводом его на французский язык, сделанным Луи Арагоном, Вячеслав Иванов справедливо замечает: «Сравнение внешне очень близкого к оригиналу перевода Арагона с цветаевским, казалось бы, далеко ушедшим от подлинника, выявляет, как порою обманчиво сходство и недостоверно отличие. То, что Арагон выигрывает в передаче отдельных строк, он теряет в передаче целого, большего, чем отдельные строки»[6].

Ибо, помимо верности каждого из переводчиков своей национальной традиции стихосложения, они, будучи современниками, ориентируются во многом на разные ценностные системы: Цветаева – на пушкинскую традицию и на русский ХIХ век в поэзии, а Арагон с его богатым опытом поэтического сюрреализма в юности – на достижения модернизма в ХХ веке (при этом оставаясь буквально пригвожденным к подстрочнику, наверняка сделанному женой, Эльзой Триоле).

Исходя из этого сопоставления, Вяч. Вс. Иванов делает верный вывод: «Переводя стихотворение как единое целое, Цветаева считала возможным перемещать его составные части из одной строфы в другую. Но ее заботило при этом сохранение внутреннего музыкального единства стихотворения». И далее: «В искусстве, как и в современной науке, нет единственных решений. Можно удивляться виртуозности построчно (а иногда и пословно) верного перевода Арагона, его изобретательности и стройности. Но еще более поражает чудо цветаевского обращения с подлинником, вольного и в то же время проникающего в самую суть пушкинского стихотворения».

Вяч. Вс. Иванов как один из первых публикаторов цветаевских переводов из Пушкина на родине абсолютно справедлив, когда определяет эти ее тексты как «опыт воссоздания пушкинских голосов стихии», каковыми являются ее «Бесы»: «Цветаевой удалось передать и пляшущий хореический ритм этого стихотворения, и его стремительно переходящие друг в друга образы, которые она впитывала с раннего детства. <…> Оттого и перевод «Бесов» на французский Цветаевой написан изнутри, как стихи о том, что стало ее плотью и кровью».

Если цветаевская Песня Председателя из «Пира во время чумы» потрясает, то ее «Бесы» – завораживают с первой же строфы:

LES DEMONS

Les nuages fuient en foule

Sous la lune qui s’enfuit.

Les nuages fument et roulent.

Trouble ciel et trouble nuit.

Это буйство аллитераций, кружевная вязь благозвучности отличает, как правило, оригинальный стихотворный текст и лишь в редчайших случаях – переводной. Но именно эти красочность, ритмическая насыщенность характеризуют цветаевских «Бесов». А посему всякие другие резоны, которые порой прикладывали к ее переводам, выглядят малоубедительными, если не смехотворными.

Так, в частности, по заверениям слышавших этот перевод парижан, французское ухо не может воспринять цветаевскую метафору из «Бесов»:

C’est un loup aux yeux-flambeaux!..

(…Это волк с глазами-факелами!..)

По-французски-де надо сказать, что это «волк с горящими глазами», то есть существительное требует себе прилагательное и только, но никак не приложение в виде другого существительного. Сказать-то можно – чего не сказать?! – да вот стихами в русском звучании и в русском понимании это быть тут же перестает! «Волк с горящими глазами» в лучшем случае тянет на газетное объявление! И Цветаева это понимала как никто, ощущая подобную замену как подмену.

Ибо, даже «пиша по-французски», ориентировалась не на французское ухо, а на русскую поэтическую традицию в ее творческом, динамическом преломлении.

Точное количество цветаевских переводов из Пушкина до сих пор не установлено.

Исследователь Ю.П. Клюкин[7] говорит о существовании свыше двадцати цветаевских переводов из Пушкина, включая в это число, по-видимому, незавершенные фрагменты.

А.С. Эфрон в письме к П. Антокольскому[8] называла «…не то 14, не то 18 пушкинских стихов…» Там же делилась она с адресатом: «Говорят, в Ленинграде у кого-то есть машинописная копия всех пушкинских переводов в окончательном варианте…»

Как отмечалось выше, Анна Саакянц с определенностью называет четырнадцать стихотворений Пушкина, которые Цветаева перевела полностью.

Но эти утверждения 1980–90-х годов так или иначе базируются на косвенных источниках, так как, по распоряжению А.С. Эфрон, фонд М.И. Цветаевой в ЦГАЛИ (РГАЛИ) (все черновые тетради, записные книжки, письма и некоторые другие материалы) подлежал закрытому хранению до 2000 года.

Составившая научное описание фонда сотрудник архива Е.Б. Коркина[9], не приводя точного количества переведенных Цветаевой пушкинских стихотворных текстов, говорит, что «в 1950-е годы отдельные материалы (в основном копийные) были получены из коллекции А.Е. Крученых» и о наличии в ней «машинописи переводов Пушкина на французский язык с правкой». Машинопись эта с предисловием А.Е. Крученых идентична самодельному переплету, переданному мне Анной Александровной Саакянц.

Таким образом, если и отыщутся названные Ю.П. Клюкиным среди переведенных Цветаевой пушкинских текстов «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» [10], «Я вас любил: любовь еще быть может…», «Клеветникам России»[11], «Герой», «Что в имени тебе моем?», «Анчар» и другие, то это дело будущего. Пока же мы ими не располагаем, и в черновых тетрадях цветаевских переводов (а беловых попросту не существует) в РГАЛИ они не выявлены.

Дозированная история публикаций этих переводов во второй половине ХХ века на родине поэтов была щедро наверстана напечатанной к последнему пушкинскому юбилею антологией «А. Пушкин. Избранная поэзия в переводах на французский язык»[12], которая впервые включила в себя девять из существующих и выявленных одиннадцати цветаевских переводов. Оставшиеся два – «Приятелям» и «Для берегов отчизны дальной…» – были напечатаны в советской франкофонной периодике ранее[13].

Куда менее повезло цветаевским переводам из Лермонтова. Лишь три из них увидели свет в канун войны, когда они были явно не ко двору – «Предсказание», «И скучно, и грустно…», «Нет, я не Байрон…»[14]. Остальным девяти переводам суждено было забвение в России на долгие семьдесят лет, до ХХI века.

Законченные Цветаевой лермонтовские переводы удостоились рецензии литературоведа-лингвиста, выпускника Петербургского университета, профессора Ленинградского университета, бывшего ОПОЯЗовца Бориса Казанского. В отличие от трусливо-конъюнктурной внутренней рецензии Корнелия Зелинского на цветаевский сборник 1940 года, неопубликованный и переплетенный в машинописном сборнике Алексея Крученых, отзыв Бориса Казанского был, во всяком случае, сугубо лингвистическим и объективистским. Филолог-классик, он оценивал переводы Цветаевой не с позиций поэтической традиции в ее развитии и преломлении, но исключительно с точки зрения употребимости того или иного слова, термина или понятия во французском или в русском языках. И без всякого снисхождения, почти безжалостно приводит примеры огрехов, допущенных Цветаевой против норм и правил литературного языка. Вместе с тем, перечислив в финале своего отзыва удачные находки в переводах Цветаевой, он приходит к выводу, что она в дюжине своих переводов на французский «в сильной степени пересочиняет Лермонтова».

Что тогда говорить о томах переводов Бориса Пастернака, который пересочинил Шекспира, Кальдерона, Гете, Шиллера, Клейста, Петефи, Словацкого и многих других настолько, что их стих стал явлением русского языка?! Бесспорно, цветаевские переводы из Пушкина и Лермонтова не сделались фактом французского языка, но они стали и остаются явлением русской поэзии на сопредельной языковой территории!

Несравнимо более объективным и справедливым было высказанное полвека спустя суждение не знавшей, в отличие от филолога-классика, французского языка Анны Саакянц о лермонтовских переводах Цветаевой: «Великий поэт был ее тайным собеседником; его же стихами Цветаева поверяла ему свою боль, которою была пронизана ее душа. Она строго соблюдала размер в некоторый ущерб французскому переводу, – и порой переосмысляла на свой лад, еще больше приближая к себе.

Лермонтовское “Я б хотел забыться и заснуть” она передает по-французски так:

Ah, m’evanouir – mourire – dormir!

(“Ах, забыться – умереть – уснуть”, между тем как у Лермонтова нет слова “умереть”…) В «Казачьей колыбельной песне» строки “Богатырь ты будешь с виду / И казак душой” она перевела:

Par le coeur et par la taille

Vrai enfant du Don,

(буквально: “Сердцем и станом – истинное дитя Дона”). Да, Дону и его сыновьям она осталась верна на всю жизнь»[15].

А с другой, с музыкально-художественной стороны, Цветаева, переводя Лермонтова, сверяла мелодику своего перевода с каноническими мелодиями «Казачьей колыбельной песни» и «Выхожу один я на дорогу…», доныне чрезвычайно популярными и часто исполняемыми в России.

В уже цитированном давнем интервью на вопрос интервьюера Надежды Городецкой, проверяет ли поэт свои стихи на слух, Цветаева отвечает: «Как же иначе? Когда-то их пели. Когда нравится строка, непременно ее произносишь вслух. И даже если про себя читаешь стихи, так внутренне их все-таки выговариваешь…»

А в целом, отзываясь и откликаясь на развернутые образы различных стихий у Пушкина – Чумы, Бурана, Моря, Марина Цветаева воспринимала их сквозь стихию языка, родного ли, либо чужого как своего. «Свободную стихию» из пушкинского «К морю» она и перевела как «Espace des Espaces» – «пространство пространств», «стихия стихий». Ибо именно так ощущала язык – не только как стихотворец, но и как языкотворец! Вопреки всем пуристам, книжникам и фарисеям…

До гибельного смыкался ближний цветаевский круг – что в Париже, что следом в Москве, что в Чистополе и в Елабуге.

В 1937 году в Париже, после бегства Сергея Эфрона в красную Москву, ажаны ее допрашивали именно как политическую подозреваемую. Заподозренная полицией в сходном преступлении – в похищении генерала Е. Миллера – русская певица Надежда Плевицкая к тому времени еще не отсидела за своего мужа генерала Н. Скоблина и половины пятнадцатилетнего срока французской каторги, на которой она и умрет. Не без оснований Цветаевой мнилось такое же будущее.

После московских бед и бедствий ее будущее окажется еще хуже. В Чистополе ее как всеми проклятую не возьмут даже посудомойкой в столовую эвакуированного Союза писателей. А гвоздь, который она с год уже для себя присматривала и подыскивала, в дому Бродельщиковых в Елабуге, где они пристроились с Муром, окажется надежным, крепким…

И все-таки вопреки всему, что было столь же очевидно, сколь и невыносимо… «Но с мокрых пальцев облизнет чернила» и припишет под своим никем не заказанным переводом, который «переводила для себя /и для Лермонтова/»:

«Кажется, хорошо».

Валерий БОСЕНКО

* * *

Nouveau sur cette terre ronde.

Comme Byron haï du monde

Mais Russe jusqu’à mon tréfonds.

* * *

Еще неведомый избранник,

Как он, гонимый миром странник,

Но только с русскою душой.

SUR LA MORT DU POETE

Tombé, l’esclave de l’honneur!

Plein de vengeance inassouvie,

Du plomb au sein, la haine au cœur.

Ne put souffrir ce cœur unique

Les viles trames d’ici-bas,

Il se dressa contre la clique.

Seul il vécut – seul il tomba.

Tué! Ni larmes, ni louanges

Ne ressuscitent du tombeau.

Tous vos regrets – plus rien n’y change,

Pour lui le grand débat est clos.

Un noble don vous pourchassâtes –

Unique sous le firmament,

Incendiaires qui soufflâtes

Sans trêve sur le feu dormant.

Tu as vaincu, humaine lie!

Triomphe! Ton succès est beau.

A terre le divin génie,

A terre le divin flambeau!

Son assassin avec aisance

Visa – et le destin fut là.

Le vide cњur bat en cadence

Et l’arme ne bronchera pas.

Qui est-ce? Un maître de l’astuce,

Pas autre chose qu’un fuyard,

Chercheur de titre, par hasard

Il est venu en terre russe.

Est plein d’un souriant dédain

Pour nos statuts et nos coutumes.

Qu’a-t-il compris à sa victime?

A-t-il compris quelle sublime

Merveille détruisait sa main?

………………………………………

Et vous, seigneurs à l’âme basse,

De tristes pères tristes rejetons,

Vous dont les bottes insolemment terrassent

Les nobles au grand cњur, les pauvres au grand nom,

Vous, foule de mendiants sur l’escalier du trône,

Serviles assassins et orgueilleux valets,

La loi vous couvre, la rumeur vous prône,

Tout tremble devant vous, tout ploie et tout se tait.

СМЕРТЬ ПОЭТА

Пал, оклеветанный молвой,

С свинцом в груди и жаждой мести,

Поникнув гордой головой!..

Не вынесла душа Поэта

Позора мелочных обид,

Восстал он против мнений света

Один, как прежде… и убит!

Убит!.. к чему теперь рыданья,

Пустых похвал ненужный хор

И жалкий лепет оправданья?

Судьбы свершился приговор!

Не вы ль сперва так злобно гнали

Его свободный, смелый дар

И для потехи раздували

Чуть затаившийся пожар?

Что ж? веселитесь… он мучений

Последних вынести не мог:

Угас, как светоч, дивный гений,

Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно

Навел удар… спасенья нет:

Пустое сердце бьется ровно,

В руке не дрогнул пистолет.

И что за диво?.. издалека,

Подобный сотням беглецов

На ловлю счастья и чинов

Заброшен к нам по воле рока;

Смеясь, он дерзко презирал

Земли чужой язык и нравы;

Не мог щадить он нашей славы;

Не мог понять в сей миг кровавый,

На что он руку поднимал!..

ENNUI ET TRISTESSE

A l’heure où plus rien ne nous leurre?

Désirs? A quoi bon désirer constamment et en vain?

Et l’heure s’en va – la meilleure.

Aimer – mais qui donc? A quoi bon – ces amours pour un jour?

Que dure l’amour le plus tendre?

Je sonde mon cњur. Ce qui fut, est parti sans retour,

Et tout ce qui est n’est que cendre.

Je vois mes passions, sous la faux de la froide raison

Gisant – comme tiges éparses.

Oh, vie! Soupirs et plaisirs et retour des saisons –

Oh, vie, tu n’es qu’une farce.

И СКУЧНО И ГРУСТНО

В минуту душевной невзгоды…

Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..

А годы проходят – все лучшие годы!

Любить… но кого же?.. на время – не стоит труда,

А вечно любить невозможно.

В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа:

И радость, и муки, и все там ничтожно…

Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг

Исчезнет при слове рассудка;

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, –

Такая пустая и глупая шутка…

* * *

Pays de serfs, pays de grands!

Adieu, gendarmes bleu de Prusse,

Adieu, esclaves-paysans!

Peut-être que ces monts de glace

Me cacheront à tes pachas,

A leur regard qui tout embrasse,

A leur pouvoir au trop long bras.

* * *

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа

Укроюсь от твоих пашей,

От их всевидящего глаза,

От их всеслышащих ушей.

UN REVE

Dans un vallon du sombre Daguestan

Je reposais. Mon corps rendait mon âme.

En lentes gouttes s’écoulait mon sang.

Abandonné aux serres des rapaces,

Seul je gisais au pied des fauves monts

Et le soleil brûlait ma pâle face

Sans m’éveiller de mon sommeil de plomb.

Et je rêvais: illuminé de cierges

Un gai festin là-bas, à la maison,

Et sur les lèvres de ces belles vierges

Avec des rires revenait mon nom.

Mais entre toutes il en était une:

De la belle heure négligeant la loi,

Elle rêvait, penchant sa tête brune,

Dieu sait à quoi rêvait, Dieu sait pourquoi.

Elle rêvait: du plomb dans la poitrine,

Dans un vallon du sombre Daguestan

Je reposais. En gouttes purpurines

Sur l’herbe sèche s’écoulait mon sang.

СОН

С свинцом в груди лежал недвижим я;

Глубокая еще дымилась рана,

По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины;

Уступы скал теснилися кругом,

И солнце жгло их желтые вершины

И жгло меня – но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями

Вечерний пир в родимой стороне.

Меж юных жен, увенчанных цветами,

Шел разговор веселый обо мне.

Но в разговор веселый не вступая,

Сидела там задумчиво одна,

И в грустный сон душа ее младая

Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана;

Знакомый труп лежал в долине той;

В его груди, дымясь, чернела рана,

И кровь лилась хладеющей струей.

BERCEUSE COSAQUE

Clos tes doux beaux yeux.

Sous la lune se balance

Ton berceau d’osier.

Je te conterai des contes,

Chanterai des chants;

A qui dort la nuit est prompte.

Dors, mon bel enfant.

Vagues roulent, perles pleuvent.

Tout velu, tout noir,

Un Tchetchène sort du fleuve,

Tâte son poignard.

Mais ton père ni Tchetchène

Ni démon ne craint.

Dors, mon bel enfant des plaines,

Dors, ma fleur de lin.

Oh, que vite le temps passe

De son pas égal!

Te voilà, riant d’audace

Sur un grand cheval.

Que ta selle sera belle,

Toute en perles d’or!

Dors, mon ange, sous mon aile,

Dors, mon doux trésor!

Par le cњur et par la taille

Vrai enfant du Don,

Partiras pour la bataille

Sans tourner le front.

Que de larmes mes deux manches

Essuieront ce jour!

Sous la haute lune blanche

Dors, mon bel amour!

Feuilles viennent, feuilles partent,

Le jour prierai,

La nuit tirerai les cartes,

Toujours pleurerai,

Me disant que tu t’ennuies

Chez les mécréants –

Chère vie de ma vie,

Dors, mon bel enfant.

Tu emporteras en guerre

Ce bijou bénit,

C’est du Don la Bonne Mère,

Prie-la, petit!

Et au pire de l’attaque

Pense à ta maman.

Dors, mon bel enfant cosaque,

Dors, mon bel enfant!

КАЗАЧЬЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Баюшки-баю.

Тихо смотрит месяц ясный

В колыбель твою.

Стану сказывать я сказки,

Песенку спою;

Ты ж дремли, закрывши глазки,

Баюшки-баю.

По камням струится Терек,

Плещет мутный вал;

Злой чечен ползет на берег,

Точит свой кинжал;

Но отец твой старый воин,

Закален в бою:

Спи, малютка, будь спокоен,

Баюшки-баю.

Сам узнаешь, будет время,

Бранное житье;

Смело вденешь ногу в стремя

И возьмешь ружье.

Я седельце боевое

Шелком разошью…

Спи, дитя мое родное,

Баюшки-баю.

Богатырь ты будешь с виду

И казак душой.

Провожать тебя я выйду –

Ты махнешь рукой…

Сколько горьких слез украдкой

Я в ту ночь пролью!..

Спи, мой ангел, тихо, сладко,

Баюшки-баю.

Стану я тоской томиться,

Безутешно ждать;

Стану целый день молиться,

По ночам гадать;

Стану думать, что скучаешь

Ты в чужом краю…

Спи ж, пока забот не знаешь,

Баюшки-баю.

Дам тебе я на дорогу

Образок святой;

Ты его, моляся Богу,

Ставь перед собой;

Да готовясь в бой опасный,

Помни мать свою…

Спи, младенец мой прекрасный,

Баюшки-баю.

L’AMOUR DU MORT

Prive mon corps?

Toujours, toujours mon âme t’aime,

Toujours, encor!

Oh, rêve qui m’ôte la vie!

Cloué, bandé,

Au froid pays où tout s’oublie

Je t’ai gardé.

Dans cette souterraine ville

Aux toits si lourds

J’ai espéré dormir tranquille,

Et c’est l’amour!

J’ai vu les hôtes de l’espace

Et j’ai pleuré

Car nul d’entre eux n’avait ta grâce,

Etre adoré!

Hélas! Que sais-je des délices

Du paradis,

Si tous mes amoureux supplices

M’y ont suivi!

Et me voici, ô jeune femme,

A tes genoux!

Toujours en pleurs, toujours en flamme,

Toujours jaloux!

Enfant! Quand un démon effleure

Ta joue en fleur

Mon âme d’homme qui demeure

Répand des pleurs,

Et lorsqu’on t’endormant tu nommes

Un homme heureux

Mon cњur qui fut celui d’un homme

Refond au feu –

N’en aimera jamais un autre,

La tombe voit!

Par l’âpre amour qui fut le nôtre,

Tu es à moi.

Malgré les messes mortuaires

Et le froment

Le pauvre mort dans son suaire

Reste un amant.

ЛЮБОВЬ МЕРТВЕЦА

Засыпан я,

О друг! Всегда, везде с тобою

Душа моя

Любви безумного томленья,

Жилец могил,

В стране покоя и забвенья

Я не забыл.

Без страха в час последней муки

Покинув свет,

Отрады ждал я от разлуки –

Разлуки нет.

Я видел прелесть бестелесных

И тосковал,

Что образ твой в чертах небесных

Не узнавал.

Что мне сиянье божьей власти

И рай святой?

Я перенес земные страсти

Туда с собой.

Ласкаю я мечту родную

Везде одну;

Желаю, плачу и ревную

Как в старину.

Коснется ль чуждое дыханье

Твоих ланит,

Моя душа в немом страданье

Вся задрожит.

Случится ль, шепчешь засыпая

Ты о другом,

Твои слова текут пылая

По мне огнем.

Ты не должна любить другого,

Нет, не должна,

Ты мертвецу, святыней слова,

Обручена,

Увы, твой страх, твои моленья,

К чему оне?

Ты знаешь, мира и забвенья

Не надо мне!

EPIGRAMME

(Sur O. Senkovski)

Et rien n’y changera jamais:

A ses jurons l’on reconnaît la Prusse

Et quand il loue, c’est un Polonais.

ЭПИГРАММА

На О.И. Сенковского

Не утаил себя никак –

Бранится пошло: ясно немец;

Похвалит: видно, что поляк.

PROPHETIE

Et l’an viendra – l’an noir de mon pays –

Quand le pouvoir aux Tzars sera ravi…

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Когда царей корона упадет…

* * *

Toujours le Polonais se lève

Pour la divine liberté

Et tombent sous son ronge glaive

Les defenseurs des Majestes.

* * *

За независимость страны,

И снова перед вами пали

Самодержавия сыны.

PATRIE

Mai quel amour mystérieux.

Ni ta tonnante renommée,

Ni ton repos confiant et orgueilleux,

Ne ton passé, chanté par nos nourrices,

Ne m’attendrissent, ni ne me ravissent.

Mais je chéris, si tu savais comment!

Tes vastes champs dans leur neigeux silence,

Tes sombres bois qu’un rude vent balance,

Tes fleuves, larges comme l’Océan.

Dans un bruyant charriot j’aime courir les routes

Guetter les rouges feux de tes villages gris

J’aime ta route qui chemine,

Tes charretiers et tes chevaux,

Et quelque part sur la colline

Ce pale couple de bouleaux.

Profondément jusqu’aux entrailles

J’aime l’ennui de tes relais,

Et ton isba au toit de paille,

Et la fenêtre aux gais volets.

Et que de fois dans la nuit noire

J’ai oublié tous mes tourments

En regardant danser et boire

Tes doux et simples paysans.

РОДИНА

Не победит ее рассудок мой.

Ни слава, купленная кровью,

Ни полный гордого доверия покой,

Ни темной старины заветные преданья

Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Но я люблю – за что, не знаю сам –

Ее степей холодное молчанье,

Ее лесов безбрежных колыханье,

Разливы рек ее, подобные морям;

Проселочным путем люблю скакать в телеге

И, взором медленным пронзая ночи тень,

Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,

Дрожащие огни печальных деревень;

Люблю дымок спаленной жнивы,

В степи кочующий обоз

И на холме средь желтой нивы

Чету белеющих берез.

С отрадой, многим незнакомой,

Я вижу полное гумно,

Избу, покрытую соломой,

С резными ставнями окно;

И в праздник, вечером росистым,

Смотреть до полночи готов

На пляску с топаньем и свистом

Под говор пьяных мужичков.

•

•