Опубликовано в журнале Неприкосновенный запас, номер 4, 2020

Кирилл Рафаилович Кобрин (р. 1964) – историк, литератор, редактор журнала «Неприкосновенный запас», автор (и соавтор) более двадцати книг.

[стр. 240—265 бумажной версии номера]

1.

«Помолчав немного, он сказал:

– В природе существует могущественная сила, послушная, простая в обращении. Она применима в самых различных случаях, и на моем корабле все подчинено ей. От нее исходит все! Она освещает, отапливает, приводит в движение машины. Эта сила – электрическая энергия!

– Электрическая энергия? – удивленно воскликнул я.

– Да, сударь.

– Однако, капитан, исключительная быстроходность вашего корабля плохо согласуется с возможностями электрической энергии. До сей поры динамическая сила электричества представлялась весьма ограниченной, и возможности ее чрезвычайно ничтожны.

– Господин профессор, – отвечал капитан Немо, – способы использования электрической энергии на корабле значительно отличаются от общепринятых. Позволю себе на этом закончить!

[…]

– А вот и другое применение электричества. Циферблат, который вы видите перед собой, служит указателем скорости “Наутилуса”. Проводами он соединяется с винтом лага, и стрелка постоянно дает мне знать, на какой скорости идет судно. Смотрите, сейчас мы идем со скоростью не более пятнадцати миль в час.

– Удивительно! – воскликнул я. – Вы, я вижу, правильно разрешили задачу, применив силу, которая в будущем заменит ветер, воду и паровые двигатели!» [1]

Беседуют профессор Аронакс и командир таинственного подводного корабля «Наутилус», капитан Немо. Немо показывает Аронаксу механизмы функционирования систем первой подлодки в мировой литературе; некоторые приборы не вызывают у француза никакого удивления – они уже существуют в надводном мире, там, на поверхности; быть может, они хуже, но тем не менее они есть: барометры, гигрометры и прочие. Но вот главное в голове Аронакса не укладывается – то, что практически все на «Наутилусе» приводится в движение электричеством. Во времена написания Жюлем Верном романа «Двадцать тысяч лье под водой» (1869) электричество, безусловно, давно было известно западному миру, с ним проводились опыты, его пытались даже как-то приспособить к технике и жизни, однако на тот момент не очень успешно – до изобретения Эдисона оставалось десять лет. То, что не удавалось на земле, на поверхности, получилось под водой у капитана Немо. В частности, он смог хитроумно электрифицировать «лаг» – нехитрое устройство для измерения скорости, которое не менялось столетиями истории мореплавания. В доиндустриальную, домодерную и раннемодерную эпоху лаг представлял собой треугольную доску, привязанную веревкой, на которой на равных расстояниях завязывались узлы. Во время плавания лаг забрасывали за борт. Скорость измерялась количеством узлов, ушедших под воду за определенный отрезок времени, отсюда и морская единица измерения скорости кораблей и судов – узлы (английские knots). Иными словами, перед нами вещь, которая принадлежит миру ручного труда и самых примитивных практических измерений, на глазок. Эта вещь состоит из органических материалов (дерево, веревка из пеньки) и используется с помощью физической силы и способностей человеческого тела (зрение, необходимое, чтобы увидеть, как очередной узел уходит под воду). Каким образом Немо прикрепил «провода» к «лагу», откуда у «лага» «винт» – все это оставим на совести Жюля Верна, да и вообще, художественная литература не обязана быть технически точной, особенно та ее разновидность, что через несколько десятилетий после смерти автора «Двадцати тысяч лье под водой» назвали «научно-фантастической». Можно, конечно, предположить, что Немо прикрепил провода уже не к старинному лагу, а к изобретенному незадолго до того механическому корабельному лагу (taffrail log, patent log), отдаленно напоминавшему нынешние автомобильные спидометры, однако и на нем никаких «винтов» не было.

Изобретение капитана Немо, практически сомнительное, относится скорее к области культурных метафор. В нем новая, еще не нашедшая применения энергия (электричество) напрямую связывалась с вещью из мира рукодельного и даже органического – минуя принципиально-важные для середины XIX века машинную стадию и паровую энергию. Вода океана, колеблющая деревяшку, посылала электрический сигнал на прибор в корабельной рубке; внутри прибора этот сигнал как-то преобразовывался в цифры показаний скорости. Преобразование это носило аналоговый характер. Доиндустриальная эпоха посылала сигнал в индустриальную, минуя главный элемент тогдашней промышленной технологии – пар (steam). И, хотя одна из самых влиятельнейших субкультур последних десятилетий «стимпанк» (steampunk) буквально одержима романами Жюля Верна, в случае «Наутилуса» можно предположить возможность другого «панка». Я предлагаю представить себе «аналоговый панк», analoguepunk, не субкультуру, конечно (по крайней мере пока), а способ социокультурного и художественного мышления, отсылающего к следующей, после «паровой», технологической революции – «электрической», аналоговой, той, что сформировала мир, который предшествовал дигитальной революции, начавшейся в 1980-е и продолжающейся до сих пор.

2.

В августе 2018 года в рижской галерее «NOASS» проходила выставка группы «Орбита» «Откуда берется поэзия?». Галерея находится на дебаркадере, пришвартованном к левому берегу Даугавы, недалеко от относительно недавно построенной Национальной библиотеки; прямо напротив – через реку – Старая Рига. Одна из инсталляций выставки – «Из организации хаоса» Александра Заполя – представляла собой столь сложную комбинацию разнообразных устройств, что для описания ее потребуется отдельный абзац.

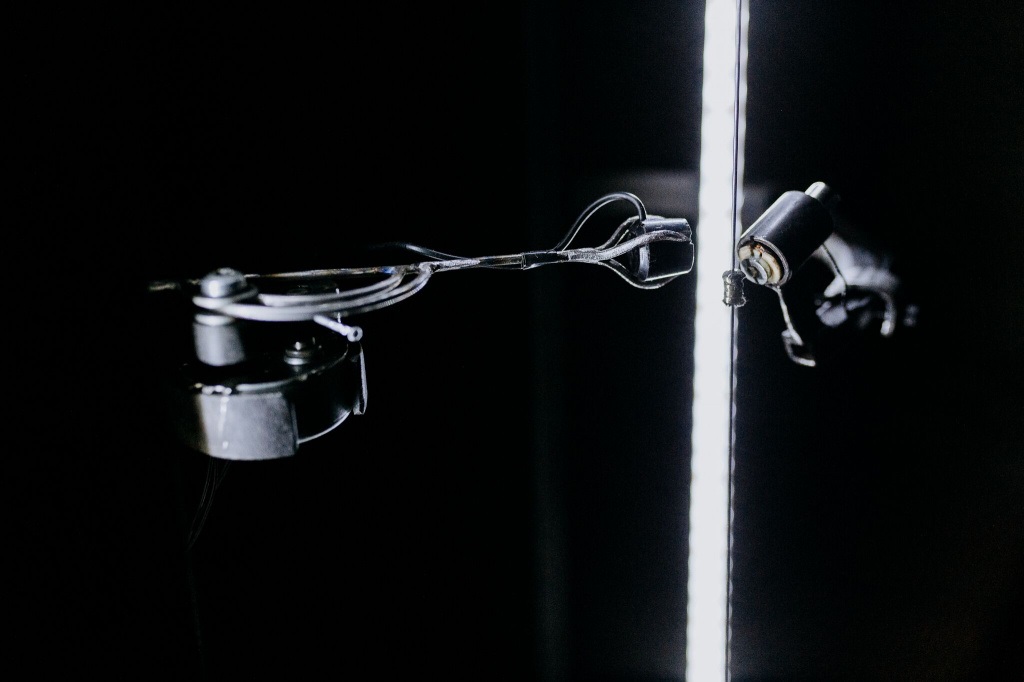

В специальном помещении располагался деревянный стол, на столе – небольшой шредер, освещенный настольной электрической лампой из примерно 1960-х. Через шредер от посетителей внутрь, к стене, двигалась широкая лента белой бумаги, на которой можно было успеть (учитывая неспешность движения бумажной полосы) что-то написать специально приготовленными фломастерами – скажем, имя или иное другое слово. Лента с оставленными посетителями словами подползала к ножам шредера, разрезалась на пять узких ленточек, они потом медленно сваливались по ту сторону стола, где уже накопилось довольно много этой длинной бумажной стружки, на которой там и сям виднелись либо слова, либо обрезки слов. Бумажная куча нарастала с каждым часом, часть лент была пропущена через специальные подвижные штанги под потолком, белые послания посетителей выставки свисали с них, покачиваясь. Качание организовали с помощью большого весла, проходящего через прикрепленную к потолку уключину; рукоять весла была прикреплена к буйку, плававшему на поверхности, веретено шло внутрь через иллюминатор, внутри помещения – валек и лопасть. Любое колебание воды в заливчике, где стоял дебаркадер «NOASS», особенно сильное, если, к примеру, мимо проплывала лодка или катер, приводило к усилению качания подвижных балок внутри помещения и, соответственно, к изменению скорости проползания по ним бумажных лент. Ленты, в конце концов, наматывались на вертикальные бобины большого старомодного магнитофона, подключенного к колонке; из колонки равномерный низкий мужской голос бормотал нечто. Иногда можно было разобрать отдельные фразы, иногда нет. В итоге создавалось впечатление, что слова, произвольно написанные посетителями и произвольно нарезанные шредером со скоростью и ритмом, которые определяются колебанием воды за окном, передаваемым веслом, выстраиваются в странную своего рода поэзию. Вспомним название выставки «Откуда берется поэзия?» и название инсталляции Александра Заполя «Из организации хаоса».

Произвольное смешение людей, пришедших в галерею, их необъяснимых мотивов при написании (или не написании) слов на ленте, прихотливость шредерных ножей, поведения воды в заливчике и прочее – весь этот хаос организовывал новую поэзию.

Что касается самой по себе поэзии, то тут был спрятан нехитрый трюк, который ставил социокультурный месседж данного арт-объекта под вопрос. Дело в том, что произносимый из динамика текст никакого отношения ко всей сложной процедуре не имел. Магнитофон просто так крутил бумажные ленты, ничего, конечно же, с них не считывая. Звук был записан заранее – Семен Ханин читал свое стихотворение, а помехи и остановки в бормотании так же не были прямо связаны с влиянием водной стихии и капризами воображения посетителей. Иными словами, вся эта машинерия создавала только видимость рождения поэзии из хаоса социального, культурного, механического и природного – хаос происходил параллельно заранее приготовленному поэтическому бормотанию. Что, конечно же, выдавало в художнике модерниста традиционалистской складки, а не концептуалиста; литература, Слово – первичны и не подвержены никаким внешним случайностям. Как и работы некоторых других членов «Орбиты» на той выставке, это была манифестация художественного сознания эпохи высокой и ранне-поздней модерности, реализованная в совершенно иной исторический период.

Но нас здесь техника интересует больше поэзии. Провода, прикрепленные к лагу «Наутилуса», идут на экран «циферблата». Весло, якобы определяющее скорость считывания магнитофоном слов с бумажных лент. Стихия воды, стихия органического, прямиком соединена с электрическим, аналоговым. Здесь – не только ключ к пониманию явления современной культуры, известного как текст-группа «Орбита», но и исходная точка для рефлексии о позднемодерном отношении к высокой модерности и породивших ее технологиях, идеологиях, способах художественного мышления. Для этого мы вернемся к только что введенному нами термину «аналогпанк» в его отношении к источнику артистических, культурных ностальгий по периоду расцвета индустриального буржуазного общества, иными словами – к отношению «аналогпанка» к «стимпанку». Но сначала о том, что такое текст-группа «Орбита».

3.

«Орбита» была создана в 1999 году и на сегодняшний день состоит из четырех постоянных членов (Александр Заполь, Артур Пунте, Владимир Светлов, Сергей Тимофеев) и двух, так сказать, «мерцающих участников», которые либо появлялись время от времени в ее рядах, либо до сих пор появляются (Жорж Уаллик, Семен Ханин). Слово «текст» в самоописании «Орбиты» говорит о том, что лексический элемент все-таки считается ее членами важнее визуального или звукового; однако, уже поверхностно ознакомившись с продукцией группы, начинаешь сомневаться, что это так. «Орбита» делала и делает инсталляции, перформансы, чтения под разного рода шумы, включая как бы «музыку» (контрабас, саксофон, гитара, электроника), снимает видео, производит аудиозаписи – всё так. Но ее участников трудно определить как просто «художников», даже «современных». Если попытаться серьезно проанализировать орбитовскую культурную продукцию, к мысли о приоритете «слова», точнее – «текста», все-таки возвращаешься. И не только из-за того важного обстоятельства, что «Орбита» – это еще и издатели [3], а иногда, и прежде всего издатели, и своих вещей и чужих. «Текст» у «Орбиты» предшествует звуку или визуальному образу как исходная позиция, откуда начинает разворачиваться дальнейший арт-сюжет – даже если в итоге стартовая точка будет отброшена, подобно тому, как Чехов, обучая начинающего беллетриста, советовал ему выбрасывать первый абзац рассказа. Даже отсутствующий текст присутствует в орбитовской арт-продукции своим отсутствием – или намеком на присутствие. За двадцать с лишним лет существования «Орбита» издала более сорока поэтических, прозаических книг и альманахов, арт- и фотоальбомов и прочей продукции. Десятки собственных выставок (групповых и отдельных членов группы в различных коллаборациях), участие – еще в десятках, а также – в фестивалях, культурных программах, разнообразных биеннале, не говоря уже об обычных поэтических чтениях. Наконец – и это исключительно важно для времени и места, о котором мы ведем речь, – хотя «Орбита» объединяет русскоязычных авторов, ее продукция существует на латышском не меньше, чем на русском; среди орбитовских изданий есть книги на латышском и билингвальные (латышский и русский, латышский и английский) издания [4]. В Латвии, где национально-культурный, особенно лингвистический, вопрос доведен до состояния чуть ли не самой важной политической проблемы страны, «Орбита» являет собой пример идеального существования не «поверх национальных барьеров», а как бы вообще без каких-либо границ. Язык в таком случае становится не маркером политической лояльности и даже идеологической заряженности, а вопросом свободного выбора, причем прагматического – с эстетической точки зрения, конечно.

Теперь – назад к технике, точнее, к технологиям в их отношении к художественному мышлению. Если, как я предположил выше, отправной точкой для любого объекта или артистического жеста «Орбиты» является текст, то техника чаще всего является the medium – тем средством коммуникации, которое, на первый взгляд (если следовать заповеди Маршалла Маклюэна), и является the message, тем самым сообщением, посланием, месседжем. Одержимость «Орбиты» странными девайсами и гаджетами создает впечатление, что, к примеру, их перформансы и устраиваются ради того, чтобы продемонстрировать публике очередные игрушки, или – что, быть может, ближе к истине – получить удовольствие от использования новых игрушек на публике [5]. И если так, то следует иметь в виду, что подавляющее большинство этих девайсов и гаджетов принадлежат к предшествующей нашей, дигитальной, технологической эпохе – к аналоговой: транзисторные приемники, системы шумоподавления, усилители звука, магнитофоны, музыкальные автоматы (jukebox) [6] и так далее. Даже когда используется дигитальная техника, как в случае с инсталляцией Артура Пунте («Из пульсации») на той же самой выставке «Откуда берется поэзия?», голос, записанный на компьютер, потом преображается с помощью аналоговой техники (гитарный звукосниматель). Последнее возвращает нас к вопросу о стимпанке – ведь именно в этой субкультуре процветает похожая стилизация: вспомним хотя бы стилизованные под эпоху пара, телеграфа и бронзовых ручек компьютерные клавиатуры и мышки, изготовленные Ричардом Наги (известный как Datamancer) [7] и его последователями. И хотя художественная продукция «Орбиты» на самом деле противостоит стимпанку, особенно в его нынешней стадии – прежде всего идеологически, – но без него орбитовский аналогпанк никогда бы не появился на свет. Потому стоит остановиться подробнее на основных чертах стимпанка и проследить их сходство и различие с тем, что я здесь пытаюсь определить как аналогпанк.

4.

Стимпанк («паровой панк») возник в жанровой литературе и кино в 1980-е, если не раньше, как реакция (и позитивная, и негативная) на киберпанк, однако стал популярным и окончательно оформился в субкультуру в начале XXI века. В России и Восточной Европе вообще стимпанком обычно считают стилизацию под эпоху паровых машин и колониальных империй, под викторианскую Англию и Америку времен гражданской войны, с их культом научно-технического прогресса, эпохи паровых двигателей, первых воздухоплавательных аппаратов с мотором, ранних телефонных аппаратов с отдельной слуховой трубкой и прочего. Это не верно. Стимпанк не является пассивным стилизатором, он о другом – о конструировании альтернативной, если угодно, спекулятивной, реальности, в которой технологии второй половины XIX века восторжествовали над позднейшими (от себя добавим – аналоговыми, в частности, «электрическими») и продолжили развиваться так, будто последних не было (как и дигитальных тоже, конечно). Это мир того будущего, которое можно было увидеть на футурологических картинках и прочитать в футурологических книжках времен Второй империи и belle époque; будущее, которое, как мы знаем, не состоялось. В этом смысле стимпанк, конечно же, близок ретрофутуризму [8] и является одной из мощнейших культурных эскапистских индустрий, только этот «побег» (escape) не в идеализированное прошлое, а в несостоявшееся будущее того идеализированного прошлого. Стимпанк – деятельный, энергичный и бодрый эскапизм; странная разновидность реконструирующей ностальгии, которая реконструирует то, чего никогда не было, но чисто теоретически могло произойти.

Военно-исторические же реконструкторы реконструируют битвы при Азенкуре или Бородине, одетые в тщательно воспроизведенные доспехи и мундиры, расположившись на поле потешной битвы в соответствии с тщательно восстановленным расположением подразделений и частей реконструируемого события. Толкинисты и подобные им реконструируют мир, которого в реальности не было, но который существует в обожаемых ими книгах; так что есть, о чем спорить в смысле точности воспроизведения исходных образцов. Стимпанкеры – те из них, что съезжаются на специальные слеты и фестивали, – щеголяют в причудливых костюмах, где перемешаны детали как бы исторические (викторианские или из времен президентов Линкольна и Гранта и так далее) и вымышленные, но которые могли бы быть изобретены и созданы, пойди мир определенным путем. Важно, что эти предметы стимпанкеры придумывают и создают сами – так что тут не пассивная стилизация, и даже не реконструкция, а создание особого мира, основанного на историко-технологическом анахронизме. А где анахронизм, там предполагаются особые отношения с историческим временем и темпоральностью.

Способ художественного и историко-культурного мышления, из которого исходит стимпанк, основан на идеализации викторианской эпохи – «викторианской» в широком смысле, конечно, включая Северную Америку и Западную Европу. Это эпоха энергичного строительства классического капитализма, научных открытий, технологического прогресса, в которые верили, которые обожествляли; не забудем также, что это период триумфального завершения колониальной экспансии – время, когда расизм считался перспективной научной теорией, всецело подтвержденной практикой, когда гендерные роли были, казалось, навсегда закреплены в типичной семье среднего класса, а сексуальная мораль – в викторианском ханжестве, с его обратной стороной: массовой городской проституцией и эпидемией сифилиса. Естественно, стимпанкеры не расисты и не мужские шовинисты; они не просто идеализируют определенный исторический период, они берут его как возможность прошлого, которое обещало иное, не свершившееся, будущее. Это будущее честных Жюльверновых ученых и отважных капитанов, а также крепких и сильных духом их помощников, которые своими трудом, изобретательностью и энергией делали невозможное возможным. Негативные черты викторианства, с точки зрения стимпанкера, альтернативным будущим чреваты не были, а вот позитивные черты – да. Первые породили то будущее, что наступило в XX веке и продолжается сейчас; но параллельно ему можно сконструировать другое будущее того прошлого – хорошее. Умение тонко и точно отделять в идеализированном прошлом хорошее от плохого – вот на чем строится специфический историзм стимпанка. Конечно, это не уникальная способность – то же самое делают практически все идеологии и субкультурные движения, настаивающие на своей укорененности в истории. Ту же процедуру проделывал славянофил с допетровской Русью, прерафаэлит – со Средневековьем, хиппи – с доиндустриальными обществами, массовый постсоветский пятидесятилетний ностальгант – с брежневской эпохой, в которой он толком и не жил. В отличие от всех них, стимпанкера интересует почти исключительно техника и возможности, ею открываемые; его эстетика есть продолжение героической идеи научно-технического прогресса, очищенного от зловещих черт капитализма второй половины XIX века.

Для «Орбиты» таким идеальным периодом являются советские 1960–1970-е, но сентимент этот вовсе не прямой. Тут следует вспомнить город, артистической манифестацией которого «Орбита» является, – Ригу. Рига в том виде, в каком она сейчас существует – точнее, в каком она сложилась к сегодняшнему дню, – отмечена чертами двух индустриализаций: дореволюционной (собственно, перед 1914-м) и советской. Первая возвела большие красно- и желтокирпичные заводы, пролетарские кварталы вроде Гризинькалнса (что около знаменитого завода «Руссо-Балт»); вторая – многочисленные промзоны, спальные районы массовой застройки, закрытые и полузакрытые НИИ, заводы по производству продвинутой военной электроники, побочным продуктом которой были легендарные в СССР радиоприемники «Спидола» и прочие вещи с невероятным для советской промышленности элегантным, пижонским, дизайном. В Риге гораздо сильнее, чем в других городах СССР, советская модерность выглядела стильной и почти деидеологизированной, отчасти потому, что разыгрывалась она на архитектурном фоне Старой Риги и смеси югендстиля с местным изводом национального романтизма.

Домодерное сочеталось здесь с дореволюционной модерностью и с модерностью советской, выглядевшей не очень противно и даже довольно стильно. Многого можно было как бы не заметить, прогуливаясь, приложив к уху «Гаую», мурлыкающую раннего джазового Раймонда Паулса (или помахивая «Спидолой» с тем же репертуаром), прогуливаясь по умеренно потрепанным временем улицам основательного балтийского города, пусть ты и вышел из своей квартиры в свеженьком доме из унылого силикатного кирпича. Технология и дизайн – вот главные маркеры советской модерности в не очень новой Риге.

В отличие от латышского культурного мейнстрима, для которого «свое место» располагается на хуторе, в маленьком городке и так далее, «Орбита» – феномен исключительно урбанистический, причем крупно-урбанистический, если, конечно, считать Ригу крупным городом (в сущности, если говорить о балтийском регионе, то это так). Орбитовцы переизобретают, точнее, пересобирают модерную Ригу, но никакой ностальгии в их многочисленных девайсах и гаджетах нет. Они не любуются аналоговой технологией 1960–1970-х, они с помощью технологии делают как бы свою версию настоящего той прошедшей эпохи, но настоящего, альтернативного, несостоявшегося, лишенного грязных и мрачных черт – вроде советской идеологии, КГБ, убогого быта, мерзостей тотального стукачества. Такова, на первый взгляд, темпоральность аналогпанка «Орбиты», считываемая из их обсессии по поводу определенного типа технологий. И на эту темпоральность следует взглянуть подробнее.

5.

Девайсы и гаджеты, которые использует «Орбита» в своих перформансах и инсталляциях, принципиально отличаются от вещей стимпанка – и даже не принадлежностью к иной эпохи истории техники. Прежде всего тем, что участники текст-группы не просто видели в детстве, как эти вещи работают – они сами использовали их, уже будучи людьми взрослыми, в 1990-е. Виниловые диски, транзисторные приемники, ламповые телевизоры, усилители звука, эквалайзеры и прочее – все это было в ходу в то десятилетие, когда орбитовцы уже начали заниматься искусствами или литературой, но еще не объединились в группу. Более того, 1990-е – удивительное время: в мире аналоговые технологии соседствовали с появляющимися дигитальными; во многих квартирах телевизор еще переговаривался с радио, а над письменным столом уже возвышался монитор 386-го IBM. В то десятилетие от советской модерности в местах вроде Риги осталось, могло показаться, лишь вот это – хрущевки с брежневками, брошенные заводы, да девайсы с гаджетами, многие из которых на самом деле были когда-то произведены на Западе, но попали сюда окольными путями (Рига – порт, здесь в советские годы многое можно было достать из «фирменного»). В остальном, вроде бы, в 1990-е все было новое: капитализм, лихорадочная свобода, культурно-лингвистический национализм, разгул бандитизма и, главное, казавшиеся неограниченными возможности. Новая реальность, уже проявившись технологически, в виде дигитальной техники, эстетически еще не была оформлена; потому стал возможным бриколаж из модерности предыдущей (и еще отчасти существующей) разновидности и наступающей.

Итак, перед нами художественная идеология, основанная на использовании – и отчасти идеализации – вполне романтической эпохи 1960–1970-х, но не в прямом использовании, а через мировоззрение, сформированное в 1990-е. Неидеологическое советское, прочитанное как Технологическое Прекрасное, которое досталось в наследство 1990-м, откуда оно и взято в 2000-е и 2010-е, когда такая технология уже превратилась в орнамент, в кунштюк, иногда просто в мусорок времени. Превратилась где угодно – в дизайне хипстерского кафе, в концептуальном арт-объекте, на блошинке и в лавке старьевщика – но только не в продукции «Орбиты». Здесь эти вещи – точнее, идея, концепция этих вещей – живы (жива), так как с ними проделываются совершенно особые художественные процедуры.

В этой точке аналогпанк «Орбиты» на какой-то момент оказывается схож со стимпанком в его отношении к историческому времени [9]. Рейчел Боузер и Брайан Кроксхалл во введении к посвященному стимпанку спецвыпуску «Neo-Victorian Studies» отмечают:

«Любопытная темпоральность стимпанка является одной из наиболее убедительных его характеристик, и в то же время – чертой, которая делает его столь подходящей темой для неовикторианских штудий. Как большинство произведений научной фантастики, он уносит нас из нашего нынешнего момента; но – вместо того, чтобы поместить нас в узнаваемые футуристические декорации, – стимпанк предлагает нам анахронизм: прошлое, заимствованное из будущего, или будущее, заимствованное из прошлого» [10].

Технологический обиход «Орбиты» – отчасти того же свойства, здесь царствует анахронизм: дигитальное, перемешанное с аналоговым, причем; и то и другое может быть как самым передовым (для своего времени), так и винтажным. Передовое винтажное и винтажное передовое. Будущее прошлого и прошлое будущее. Но, в отличие от стимпанка, в искусстве «Орбиты» темпоральный анахронизм не выглядит основой идеологически мощной и эстетически совершенной субкультуры, тут другое: абсолютно нейтральный, даже слегка интровертный, подход к технологическому обиходу, который в какой-то момент просто оказался под рукой, – ничего больше.

Стимпанк настаивает на своей аполитичности, однако за блеском надраенных бронзовых деталей его дизайна скрывается ностальгия по «простому» бинарному миру, где прогрессу противостоит регресс, белому искателю приключений – цветной туземец, джентльмену с викторианской бородой – леди в турнюре, доктору Джекиллу – мистер Хайд. Ну, а на самом деле – эксплуататору противостоял эксплуатируемый, и весь этот прекрасный прогресс был призван поддерживать данную бинарную оппозицию в динамической сохранности: на одном конце спектра – цилиндр буржуа, на другом – кепка рабочего. Аполитичность стимпанка – затейливая манифестация политического беспокойства сегодняшнего белого среднего класса.

Отсутствие политики в аналогпанке «Орбиты» имеет совсем иное происхождение – и совершенно иной художественный результат. То есть политика там есть, но в виде расхожих представлений, создающих неявный фон, причем фон обманчивый. Ведь если речь идет о мировоззрении ранних постсоветских лет, тут сразу вспоминается довольно комичная вера в разумность рыночной экономики и либеральной демократии. Ничего плохого в этом нет, конечно, исторически подобный взгляд вполне оправдан: в 1990-е еще эхом звучало представление советских 1970-х о «Западе», о «стране чудес», о которой из приемников VEF сквозь треск глушилок рассказывали «радиоголоса». Не исключено, что в такой – довольно банальной – гипотезе есть доля правды, но здесь важна не эта вполне типичная картина, не стоит ее преувеличивать. Важно другое – неважность политики как таковой для «Орбиты».

6.

Если уж говорить о постсоветских 1990-х в отношении тогдашней продвинутой, передовой культуры, бывшего советского андерграунда и его немейнстримных наследников, то эта аполитичность представляется очень интересной и очень значительной чертой, весьма недооцененной. Здесь Рига сходится с Санкт-Петербургом, а Киев – с Москвой; возникшие после распада СССР границы не столь важны. Конечно, некоторые важные культурные фигуры того времени заигрывали с политикой, точнее, играли в нее – Сергей Курехин, Егор Летов, Эдуард Лимонов, Сергей Жариков и другие (часть из них даже настаивала на своей серьезности), – но все же важнейшим настроением художественного и литературного андерграунда, некоммерческого искусства и литературы был анархический дух отчаянного и веселого освобождения от всяческих политических и идеологических оков, дух абсурдистского гедонизма, столь удачно воплощенный, к примеру, в фильме Сергея Дебижева «Два капитана-2» или в деятельности художников, обитавших в Петербурге в сквоте, в доме на Фонтанке, 145 (Алексей и Андрей Хаасы, Георгий Гурьянов, Виктор Снесарь, Виктор Малышев и другие) [11]. В этом смысле аполитичность «Орбиты» – оттуда; взгляд из 1990-х на советские 1960-е и 1970-е волюнтаристски ретроспективно исключил присутствие идеологии и политики в балтийском уголке СССР, он же лег в основу подсознательного, неотрефлексированного исключения политики (и уж тем более – идеологии) из сегодняшней орбитовской культурной продукции. Впрочем, и последнее утверждение не совсем верно, если вдуматься.

На самом деле в деятельности «Орбиты» политика есть – если считать «политикой» что-то иное, не прямые высказывания на злобу дня. Есть гендерная политика. Есть биополитика. Есть даже геополитика. Что касается первой, то тут все довольно просто: «Орбита» говорит мужским голосом, обращенным преимущественно к женщине; здесь царит мир элегантных, слегка усталых мужчин, которые хотят казаться не очень уверенными в себе, но на самом деле именно они контролируют дискурс. Это не раздрайная интеллигентская маскулинность из позднесоветского фильма «Полеты во сне и наяву» и не истерическая, уже на грани надрыва, хилая реактивная маскулинность эпохи Me Too. Это маскулинность модернизма середины прошлого века, настаивающая на гуманизме и свободе в отношениях между людьми и даже на прогрессивной сексуальности – но прогрессивной для времен Джека Керуака и Хулио Кортасара. Сегодня такая маскулинность не кажется ретроградной или реакционной по одной простой причине – она осталась в своем времени и не имела никакого продолжения. Она обещала какое-то будущее, новую солидарность, ту самую, которую ищут герои кортасаровского романа «Игра в классики», но потом случились сексуальная революция, вторая волна феминизма и так далее – и будущее наступило совсем иное.

С биополитикой «Орбиты» ситуация более интересная. «Биополитикой» называют вещи, довольно разные – от концепций Фуко и Агамбена до современных теорий «некрополитики», до техник музыкальной терапии и даже отголосков дискуссий о биополитике в поп-музыке и поп-культуре. В данном случае я использую этот термин для обозначения пространства взаимодействия между биологическим (и органическим вообще) и искусственным, в частности, техникой. Взаимодействие это скорее всего есть отношения власти, но представленные не столь непосредственно, как у Мишеля Фуко в «Рождении биополитики» [12]. Не вдаваясь в подробности, можно предположить, что данное взаимодействие двусторонне или даже многосторонне, что оно во многом выглядит как борьба хаоса (понимаемого скорее как бесконечный набор ad hoc ситуаций) и порядка, причем хаос считают формой проявления биологического, а порядок, заданность – искусственного. Власть, политика осуществляются либо путем наложения второго на первый, порядка на хаос (Фуко), либо созданием специальной области, где они неразличимо перемешиваются в одно (производство «голой жизни», «чрезвычайное положение» и «концлагерь» у Агамбена [13]). Есть, конечно, и другие концепции. Но нас здесь интересует несколько иное; биополитика – место встречи биологического и искусственного, беспорядка и порядка, случайности и заданности. Главные вопросы тут: где происходит эта встреча, как она происходит и что возникает в ее результате?

7.

В 2018 году «Орбита» устроила перформанс в рижском цирке. Назывался он «Подобно столпившимся зверям» («Like Thronging Beasts») [14]. Участники группы ходили по пустым зрительным рядам и с разной скоростью, ритмом, силой опускали поднятые сидения. Немногочисленная публика находилась внизу, на арене. Действие длилось около пятнадцати минут. Опускаемые сидения открывали буквы на спинках. В финале на рядах кресел можно было прочесть послание на четырех языках: латышском, английском, русском и латгальском – четыре сектора зрительного зала, четыре участника «Орбиты». Текст такой:

«Как публика в ожидании зрелища

Удивленно глядим на арену

В столпившихся там зверях

Узнаем самих себя».

Этот перформанс сильно отличается от большинства акций «Орбиты». Во-первых, здесь нет девайсов и гаджетов, ни аналоговых, ни каких иных. Звуки издаются не усилителями, магнитофонами или транзисторными приемниками, а применением силы к простейшим механическим устройствам – креслам с подъемным сидением. Во-вторых, действие совершается исключительно физическим, мускульным путем. В-третьих, чуть ли не впервые участник группы оказываются не на сцене (арене), а в зрительном зале, поменявшись с публикой местами. На первый взгляд, здесь создается как раз агамбеновская «голая жизнь», первичный политический элемент, ситуация неразличения внутреннего и внешнего, исключения и включения. Художник не просто осуществляет власть над публикой, в частности, предъявляя ей заранее сочиненную скрижаль, он – поменявшись с публикой местами, но настаивая, что находится и на арене, и в зале – окружает ее своим присутствием, хождением по рядам, грохотом или скрипом поднимаемых сидений, причем окружает все-таки сверху. Зритель оказывается в своего рода концлагере; ограду его создают как люди (биологическое), входящие в текст-группу, так и простейшие предметы, сделанные другими людьми, ряды, кресла и прочее (искусственное). Однако и здесь границы нет, ибо дерево сидений принадлежит к разряду органического, а участники «Орбиты» обладают сознанием, причем таким, которое определено наличием в этом мире искусственно созданных вещей. Даже симфония скрипов и грохота подражает звучанию индастриала и конкретной музыки. Это не фукольдианские «дисциплина и чрезвычайно рациональные техники господства», это действительно намеренно созданная зона неразличения, осуществляющая власть, которую невозможно проанализировать, разложить на составляющие и рационально понять, – это власть эпохи неразличения fake news от news, демократии от авторитаризма, войны от мира, порядка от беспорядка. Это самый что ни на есть современный тип политики, во многом – биополитический. Потому и в тексте, который является зрителям в финале перформанса, говорится именно о неразличении – авторское «мы» есть и зеваки в цирке, и столпившиеся на арене звери (публика – люди, которым отказано даже в том, что они человеческие существа). Власть не транслируется сверху вниз или со сцены в зал, она клубится, причем клубится не где-нибудь, а в цирке. Тем не менее месседж перформансистов о неразличении сомнению не поддается, он задан, заранее нанесен на спинки стульев. Правила агамбеновского «концлагеря», скрижали власти онтологичны – пусть они вроде бы о том, что никаких правил и границ нет.

Здесь, в этом настаивании на неразличении, как ни странно, аналогпанк «Орбиты» вновь сходится со стимпанком. Стимпанк не различает прошлого, будущего и настоящего; в стимпанковских штучках, одежде, рисунках, дизайне, комиксах и фильмах викторианское переплетено с современным и (довольно часто в последнее время) дистопическим будущим – но не будущим викторианской эпохи, о котором я говорил выше, а нашим дистопическим будущим. Это неразличение в стимпанке производит огромный эстетический и эмоциональный эффект, так как оно выглядит естественным. Точно так же в обмундировании фэнов стимпанка можно увидеть медные, бронзовые и прочие технические элементы, заменяющие части человеческого тела – глаза и конечности. И хотя биополитика тут явно иного типа, нежели в «Подобно столпившимся зверям», однако основа у нее та же – отказ от бинарности, от дихотомий. В частности, от дихотомии «мужское/женское». Именно потому, несмотря на вообще-то настороженное отношение современного феминизма, особенно радикального, к стимпанку (отношение вполне понятное), известная феминистка Донна Харауэй в «Манифесте киборгов» подчеркивает:

«Научные открытия привели к началу слома основных дихотомий, а именно: человек–животное, организм–машина, физическое–нефизическое. […Нарушения этих дихотомий] дает нам возможность вообразить такие модусы идентичности, которые будут не-противоречивыми, не-иерархическими и не-эссенциалистскими. Иными словами, они будут не-патриархальными» [15].

Соответственно, стимпанк хотя и подозрителен для феминизма своим неовикторианством, он объективно делает правильное дело, уничтожая дихотомии, в частности, «организм–машина». Но раз так, то и перформанс «Орбиты» вносит свой вклад в это благородное для Харауэй дело – что ставит под некоторый вопрос наши рассуждения о гендерной политике текст-группы. В любом случае все это получает совсем другое звучание, если рассмотреть отказ от дихотомий как стимпанка, так и «Орбиты» в контексте биополитики, понятой в близком Агамбену ключе. Отказ от дихотомий не освобождает, как кажется Харауэй, а является манифестацией нового типа политики, клубящейся политики «голой жизни», чрезвычайного положения, бесформенного сетевого концлагеря без центра и периферии, политики времен Путина, Трампа, капиталистического коммунистического Китая.

Тем же пространством «голой жизни» представляется и геополитика «Орбиты». В 2018 году Александр Заполь и Владимир Светлов сделали (видео)перформанс «Адская кухня: экскурсия в рай» («Hell’s Kitchen: Excursion in Paradise») [16]. Действительно экскурсия – как бы по району Нью-Йорка, где жили и собирались участники группы эмигрантских латышских художников и поэтов «Hell’s Kitchen». Дело происходило в 1950–1970-е; сейчас, около полувека спустя, в Риге, в Национальном художественном музее была организована большая выставка искусства тех, кто вынужденно эмигрировал в годы Второй мировой и советской оккупации. Видео «Орбиты» было представлено в экспозиции. Казалось бы, месседж – как политический, так и этический (про эстетический не говорю, он в такого рода полуофициозных мероприятиях является побочным эффектом первых двух) – очевиден: восстановить историческую справедливость, вписать эмигрантское искусство в общелатвийский канон и нарратив; не стоит забывать, что выставка в Национальном музее задумывалась как часть торжеств, посвященных столетию независимости Латвии (1918). Однако, вместо мемориального видео о несчастных людях, по политическим причинам вынужденных творить вдали от родины, вышло совсем другое: «экскурсия» по нью-йоркским местам жизни и деятельности «Hell’s Kitchen» происходила по не самым фешенебельным частям Риги – Агенскалнсу и Торнякалнсу, тем самым, по которым латвийские артистические эмигранты сильно тосковали в американском изгнании. Приглашенный «Орбитой» «экскурсовод» [17] водил экскурсантов по рижским районам, преимущественно застроенным одно- и двухэтажными домами, часто деревянными, а рассказывал о Манхэттене, 42-й улице, Центральном парке и так далее. Похоже на шутку, обыгрывающую контраст между одним из главных мегаполисов мира и небогатым постсоветским европейским городом – однако здесь совсем иное. «Адская кухня: экскурсия в рай» создает географическую зону того самого неразличения, о которой говорилось выше в связи с перформансом «Орбиты» в цирке. Не просто один урбанистический план наложился на другой; из смеси двух городских контекстов не родился новый смешанный, а получилось пространство необязательного, где все возможно и все невозможно одновременно, где царствует незатейливый произвол, набор ad hoc ситуаций, где все можно назвать всем – и ничего не произойдет. Это уже намек на понимание новой геополитики, в которой «первый мир» не просто принял в себя «второй» и «третий» – нет, они перемешались до взвеси мельчайших частичек, приходящих в броуновское движение, стоит только их встряхнуть. «Адская кухня» оказалась в раю: рай оказался скучным эмигрантским адом, ад большого города обернулся тихими районами с деревянными домами. В мире, где нет границ, фактов и «прямой» политики, основанной на различении, воплощением которой был «железный занавес», царствует новая геополитика произвольного называния политических пространств, а не их реального содержания и смысла. Отмечу также, что и в «Адской кухне» отсутствуют девайсы и гаджеты – кроме одного: видеокамеры. У «Орбиты» аналоговые приборы (вос)создают никогда не существовавший мир, а дигитальная видеокамера существует для того, чтобы фиксировать физическое перемещение человеческих тел, создающее – вместе со словами экскурсовода – область, где дихотомии уничтожены, растворились, смешались в мутные клубы.

Однако эти перформансы – скорее исключение в художественной практике «Орбиты» [18]. Обычно их выступления и акции обставлены большим количеством всяческого рода техники, как уже говорилось, аналоговой. Так что пришло время в нашем эссе вернуться к ней, к технике, технологии аналогпанка.

8.

Само название «Орбита» отсылает не только к формальной стороне дела – участники движутся по кругу или эллипсу вокруг чего-то неназванного (искусство? жизнь? слава?), равномерно в отношении друг друга и центра [19]; но здесь еще и коннотация, связанная с космосом и временами научно-технического прорыва в его просторы. Любопытно, что «советское» здесь незримо присутствует – ведь это советские космонавты первыми оказались на орбите Земли. В отличие от Гагарина, участники «Орбиты» движутся по орбите не для того, чтобы воспеть тем самым величие строя, создавшего новую науку и технику – они намерены показать публике саму эту технику, сделать технологию, как «прием» у формалистов, видимой, продемонстрировать «сопротивление материала» технологии. И здесь – еще одна точка совпадения стимпанка и аналогпанка. Рейчел Боузер и Брайан Кроксхалл пишут:

«Провода 1990-х были убраны по мере того, как мир все больше и больше становился беспроводным; результатом стало то, что мы буквально стали окружены потоками невидимой информации и незримой технологии, которая сделал возможными эти потоки и их навигацию. Этот порыв в направлении эстетики технологической невидимости, наверное, лучше всего представлен эппловским дизайном. Например, Макбук Эйр – компьютер толщиной менее одного дюйма, в котором все спрятано под поверхностью… Чтобы сделать объекты такими маленькими и компактными, как Макбук Эйр […], нужны компромиссы, такие, как, к примеру, то, что пользователи не могут заменять батарейки, ибо они запечатаны внутри девайсов… Поменять батарейки – значит, лишиться гарантии производителя» [20].

Стимпанк с его выставленной на всеобщее обозрение медной требухой механизмов, с тяжелыми неуклюжими вещами, с его культом «сделай сам» (Do It Yourself culture, DIY) и тотальной сменяемости одних частей другими, собственноручно изобретенными и смастеренными, – ответ на безупречный минимализм современной дигитальной технологии. Но это ответ именно неовикторианский, «паровой» (steam). «Орбита» предлагает свой, основанный на аналоговой технологии; в ее артистических процедурах технология начинает играть неожиданную роль, на стимпанк уже совсем непохожую. И вот здесь следует перейти к вопросу о соотношении текста и техники в деятельности текст-группы «Орбита».

9.

Я намеренно опускаю важный, но в данном случае частный вопрос о литературных достоинствах поэзии участников «Орбиты». Он стоит особо – и о нем уже кое-что сказано литературными критиками и филологами. Но – помимо орбитовских «просто поэтических книг», которые, конечно же, не являются «просто книгами», – эта поэзия явлена в совершенно ином качестве, нежели будучи напечатанной на бумаге, сколь причудливым бы ни был дизайн и этих букв, и этой бумаги. В перформансах «Орбиты» аналоговая технология остраняет тексты самыми разными способами – от банального затрудненного восприятия (когда стихи доносятся сквозь шум аналоговой машинерии) до более сложного обнажения приема создания самих текстов – о чем, собственно, и выставка «Откуда берется поэзия?», с которой я начал это эссе [21]. Все это призвано не просто сломать автоматизм потребления поэтического продукта, а продемонстрировать зависимость этого продукта от технологии и процесса его изготовления. Данное предположение подтверждается и высказываниями участников группы, собранными в книге «Orbīta».

«Информация бушует вокруг нас огромными волнами, и она столь легко достигаема, что необходимо сделать доступ к ней чуть более сложным, увеличить ее ценность» (Сергей Тимофеев).

«Текст слегка выбивается из своего места, заставляет тебя сомневаться, создает впечатление ошибки – текст, сделанный таким образом, заставляет тебя остановиться, проверить, скорее внимательно прямо посмотреть на буквы, нежели сквозь них» (Александр Заполь) .

Современной версией формалистской поэтики данный подход не исчерпывается. Шкловский и его сподвижники видели в искусстве прием, и в приеме – смысл литературы и искусства, которые, хотя и объявлялись «имманентными», но имели – в крайней версии «чистого формализма» – вполне определенную функцию: вернуть вещам вещественность, а жизни – полноту ее проживания . «Орбита» через примерно сто лет после публикации статьи «Искусство как прием» предлагает несколько иной вариант: технология сама по себе и является жизнью, она в каком-то смысле одушевлена, являясь частью скорее Природы, нежели Культуры. Это уже подход нашего времени, ультрасовременный, ультрагородской, ибо житель большого города сейчас проживает технологию в качестве естественной для себя среды обитания. Любопытно, что точно так же в ностальгических построениях постсоветского человека советское прошлое выглядит не просто Раем, но и Естественной Средой Обитания, Природой. «Орбиту» социальные и культурные обстоятельства поздней советской модерности не интересуют, но в одушевлении технологии можно углядеть вполне удавшийся, чуть ли не алхимический проект смешения Природы и Культуры, органического и неорганического – что возвращает нас к теме биополитики «Орбиты», о которой говорилось выше.

10.

Под конец этого эссе остается задать еще несколько вопросов о других возможных подходах к рефлексии по поводу аналогпанка «Орбиты». Первый: почему в придуманном мною термине присутствует слово «панк» (если оставить в стороне сравнения со стимпанком)? Ответ прост. Оригинальная субкультура панка включала в себя столь важную черту, как увлечение DIY culture (фэнзины, самодельная мода и так далее), ее идеология строилась на нарочито циничном отказе не только от будущего («No future for you and me», – пели «Sex Pistols»), но и от «больших идей» и идеологий. Это философия крайнего даже не индивидуализма, а социального атомизма, странным образом предвосхитившего неоконсервативный курс Маргарет Тэтчер с ее лозунгом «Такой вещи, как общество, нет. Есть отдельные мужчины, есть отдельные женщины, и есть семьи». Последней для панка, конечно же, не существует, но под остальным Джонни Роттен вполне бы подписался. Но ведь то же самое мы обнаруживаем у «Орбиты». «Больших идей» нет. Идеологии? Упаси, боже. Общество? Что это? Есть отдельные индивидуумы, которые живут в зачарованном мире технологий смешанного типа, мире, смысл существования которого порождается этими странно звучащими штучками. Цинизма образца «Sex Pistols» в этом, конечно же, нет никакого, но ведь и времена поменялись: если настоящее стало невыносимо цинично-идеологическим, то поставить его под вопрос можно только интровертной интеллигентностью что-то бормочущих самоделкиных.

Следующий вопрос уже чисто социокультурный. Можно ли отнести «Орбиту» к андерграунду – да и вообще, какая ее локация в нынешних культурных ландшафтах (латвийском, русском, европейском) в данном случае уместна?

Невозможно быть underground там, где нет культурного ground. Андерграунд формируется в отношении к (1) мейнстриму и (2) к официозу. Сегодня на русском языке в Латвии нет ни того ни другого. Есть общероссийский культурный мейнстрим – один из инструментов российского официоза, распространяющийся на немалую часть Европы, покрывающий отчасти и Латвию (причем не только чисто «русскую»), и есть латвийский латышский (не сильно оформленный и не сильно устоявшийся) мейнстрим, но в культурном ландшафте, с которым «Орбита» соотносится, последнего просто не существует. «Орбита» идеально соотносится с латвийской, латышской модернистской культурой прошлого и отчасти нынешнего века, а также с местной версией современного искусства. Сконструировать собственный андерграунд в отношении к этим вещам невозможно, да и не нужно; здесь пространственные координаты (верх–низ, право–лево, поверхность–подполье) не работают. Можно, конечно, было бы выстроить свой андерграунд по чисто языковому, национально-культурному принципу – русское versus латышское – но это противоречило бы типу культурного сознания, представленному «Орбитой». Если и есть андерграунд для орбитовцев, так это рижское метро, которое собирались построить в конце советского правления, но – из-за протестов латышских сторонников независимости – не построили. С метро у одного из участников «Орбиты» связан любопытный сюжет. В середине 1990-х в Риге была рейв-точка в помещении фабрики «ADREN», недалеко от порта. Александр Заполь делал для нее проект «Рижская подпольная подземка» («Riga Underground Subway»), где метро было представлено как сеть коммуникаций между кинотеатрами, кладбищами и знаменитой местной психиатрической лечебницей на улице Твайка.

Предполагалось, что воображаемые люди, которые живут в подземелье и отрезаны от социальной жизни, получают посредством этого метро возможность общаться, встречаться, вообще наслаждаться жизнью – но исключительно в определенных рамках, а именно – во тьме подземелья . Подземки, андерграунда в Риге так и не построили, оттого приходилось тешить себя воображаемыми путешествиями по идеальному андерграунду во всех смыслах – от транспортного до социокультурного. В 1990-е в Риге это еще было возможно. Сейчас – нет. Так что не-андерграунд «Орбиты» 2000-х, и особенно 2010-х, – это эхо возможности, пусть и умозрительной, андерграунда в 1990-е.

11.

Что перед нами – поэзия, орнаментированная девайсами? Современное искусство, частью которого являются слова? К какому типу культурной, артистической деятельности можно «Орбиту» отнести? Самоназвание «текст-группа» предполагает первенство текстового; «текстового», но не чисто «поэтического». Способ существования, функционирования текста в те времена, когда он потерял свою характерную для высокого модернизма значимость и стал одним из медиа, не больше? Попытка продемонстрировать как священный текст модернистской поэзии, тот, что создавали Осип Мандельштам, Александр Чак, Уистен Оден, Иосиф Бродский, Чеслав Милош, на самом деле оказался уже в свою эпоху, в 1920–1980-е, лишь одним из множества способов культурной рефлексии, одним из способов создания осмысленного шума времени наряду с другими – проигрывателями пластинок, радио, телевидением, прочими аналоговыми девайсами. Если последнее верно, то задачу аналогпанка «Орбита» можно было сформулировать следующим образом: сделать так, чтобы поэтический голос модерности не потонул в белом шуме радиопомех – наоборот, чтобы этот голос создал с этим шумом новое звучание. Но проблема в том, что это происходит не во времена великих модернистов, а ретроспективно, из совсем другой эпохи, когда возможность подобного поэтического высказывания исчезла, когда поэзия не только не находится на вершине культурной иерархии, нет, самой иерархии давно не существует, когда горизонтальный культурный ландшафт окончательно сменил вертикальный, плоская равнина – вместо горного пейзажа из инсталляции Светлова. Оттого даже и андерграундом себя не назовешь. Если так смотреть на «Орбиту», то перед нами предстает кропотливая реконструкция ретроутопического понимания истинного места поэзии, литературы, текста, слова в давно прошедшие времена. Но это не прямая ностальгическая ретроутопия, так как она строится с применением двойной дистанции: начало XXI века – 1990-е – 1960–1970-е. И эта дистанция соединяется с помощью аналоговых технологий точно так же, как капитан Немо привязал спидометр «Наутилуса» к деревянному лагу доиндустриального прошлого электрическими проводами аналогового будущего.

[1] Верн Ж. Двадцать тысяч лье под водой // Он же. Двадцать тысяч лье под водой. Таинственный остров. М.: Олма-Пресс, 2002. С. 67.

[2] Снимки из архива группы «Орбита». Сделаны разными фотографами в 2010–2018 годы.

[3] Группа «Орбита» объединилась в 1999 году для того, чтобы издать одноименный литературный альманах.

[4] Исчерпывающая библиография «Орбиты» и краткая история текст-группы с перечислением большинства важнейших выставок и прочего, см.: Dzalbe A., Skulte I. Orbıta. Riga: Neputns, 2018.

[5] Крайний случай одержимости, когда выставляются одни такие девайсы, – инсталляция «Radiowall» («Радиостена»): на белой стене павильона развешены транзисторные радиоприемники (Dzalbe A., Skulte I. Op. cit. P. 112–113). Самым популярным поэтическим перформансом «Орбиты» был «Slow Show FM», где участники группы читали свои тексты сквозь шум настройки шкалы множества тех же транзисторных приемников, к которым иногда добавлялись музыкальные инструменты (Ibid. P. 111–112; видео: https:// youtu.be/Okz5hncUZJY).

[6] Скажем, инсталляция Сергея Тимофеева «Из окна» на выставке «Откуда берется поэзия?» представляла собой «поэтический аппарат», сделанный по типу jukebox.

[7] Ричард Наги погиб в автокатастрофе в 2017 году. Его сайт до сих пор открыт для посетителей: https:// datamancer.com.

[8] Роб Лэтэм пишет в «Оксфордском справочнике по научной фантастике»: «Оба [стимпанк и ретрофутуризм. – К.К.] особенно склонны к более старым, но модерным эпохам, в которых технологические изменения, казалось, предвещали наступление лучшего мира, который казался относительно неуязвимым для индустриального упадка» (Latham R. The Oxford Handbook of Science Fiction. Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 439).

[9] Не говоря уже о том, что брежневский СССР вполне можно было бы рассматривать как своего рода «советское викторианство». См. об этом: Кобрин К. Человек брежневской эпохи на Бейкер-стрит. К постановке проблемы позднесоветского викторианства // Неприкосновенный запас. 2007. № 3(53) (https:// magazines.gorky.media/nz/2007/3/chelovek-brezhnevskoj-epohi-na-bejker-strit.html).

[10] Bowser R.A., Croxall B. Introduction: Industrial Evolution // Neo-Victorian Studies. 2010. Vol. 3. № 1. P. 2.

[11] Работы некоторых из них – и их друзей и соратников по Фонтанке, 145 – были недавно выставлены в екатеринбургском Ельцин-центре. Выставка называлась «ОТМЕНА. Андерграунд 90-х. Художники на танцполе» (куратор Ольга Тобрелутс, https://yeltsin.ru/affair/andegraund-90-h-hudozhniki-na-tancpole?id=3810). Собранные вместе и представленные в совершенно иных исторических обстоятельствах эти вещи поражают легкостью, беззаботностью и энергичным весельем; все, что составляло «политические 1990-е», там отсутствует совершенно.

[12] Фуко М. Рождение биополитики. Цикл лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году. СПб.: Наука, 2010.

[13] Агамбен Д. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Европа, 2011.

[14] См.: https://vimeo.com/289449733.

[15] Харауэй Д. Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017.

[16] См.: https://vimeo.com/320911402.

[17] Янис Озолиньш – литературовед, музыкант, был участником перформанса, читая заранее сочиненный Заполем текст.

[18] И еще в большей степени спектакль по текстам «Орбиты» «Пять песен по памяти», поставленный зимой 2020 года Рижским русским театром имени Михаила Чехова.

[19] И вовлекают в эту орбиту других художников, музыкантов, поэтов и прочих коллабораторов.

[20] Bowser R.A., Croxall B. Op. cit. P. 16.

[21] Впрочем, на выставке «Откуда берется поэзия?» особняком выглядела инсталляция Владимира Светлова «Из норы» (илл. 4). Она представляла собой пространство, комнату, в которой на большом экране на стене можно было наблюдать проекцию горного пейзажа, похожего на германский или швейцарский. Перед экраном, на постеленном на полу ковре, стояли журнальный столик и кресло из 1970-х. Все это сбоку освещалось торшером. На столе – фотоальбом с любительскими снимками дачных и садовых домиков. Во всей инсталляция не было ни единого слова – чистое визуальное, отсылавшее то ли к фото Андреаса Гурского, то ли даже к прозе Зебальда, скорее к «Эмигрантам» и «Вертиго», нежели к «Кольцам Сатурна». Получалось, что Светлов предложил свой вариант разрешения заглавного вопроса выставки: у него бессловесная поэзия безмолвно появляется из норы визуального на экран визуального же. Здесь драматизм рождается из контраста двух контекстов – кротo´вого, хоббитского маленького мира приусадебных участков, мира домашнего (старомодного сегодня) уюта и большого мира горного туризма, причем тоже довольно старомодно-фешенебельного, родом из XIX века. Владимир Светлов – единственный участник «Орбиты», профессионально работающий с изображением, – он фотограф. С. 167–191.

[22] Dzalbe A., Skulte I. Op. cit. P. 84–86.

[23] Любопытно, что на этом основании Галин Тиханов неожиданно называет Шкловского «консерватором» – надо сказать, не без оснований, ибо речь идет о «возвращении» к «нормальному» переживанию и проживанию жизни до 1914-го: Tikhanov G. The Birth and the Death of Literary Theory. Regimes of Relevance in Russia and Beyond. Stanford: Stanford University Press, 2019. P. 42–43.

[24] Dzalbe A., Skulte I. Op. cit. P. 14.