Опубликовано в журнале Неприкосновенный запас, номер 3, 2020

Павел Александрович Гаврилов (р. 1981) – независимый исследователь, историк партизанского движения.

[стр. 70—95 бумажной версии номера] [1]

Катастрофы минувшего века упорно отказываются стать прошлым: их последствия формируют нынешний мир. Почти для всех европейских наций две мировые войны остаются стержневыми сюжетами, вокруг которых до сих пор выстраиваются национальные нарративы. Но если для «старой» Европы главной по-прежнему выступает Первая мировая война, то для России и постсоветского пространства гораздо важнее Вторая мировая война и Великая Отечественная как ее ключевой компонент [2]. Важно подчеркнуть, что война не только сырье, из которого творится «воображаемое сообщество», но и сам способ его построения. И если Чарльз Тилли считал war making лишь одним из условий создания нации-государства, то Майкл Манн включил в перечень обязательных элементов нациестроительства этнические чистки [3].

При Сталине для мобилизации общества власть обратилась к образам русского патриотизма, тем самым как бы невольно завершив формирование русских как нации. Вторая мировая война поставила в этом процессе точку, породив «национал-большевизм» – своеобразную комбинацию этатизма, русского национализма и советских идеологем [4]. Именно так 1945-й стал новым фундаментом для самоопределения: «Мы – те, кто победил фашизм». Новоявленная идентичность не только «подлакировала» трещины довоенных общественных расколов, но и выказала редкую жизнеспособность после того, как породившая ее матрица отмерла.

Коллективный портрет на фоне блокады

Период войны позволяет понаблюдать, из какого временами неприглядного материала создавалось наше представление о нас самих. В этой статье предметом для осмысления выступает партизанское движение в Ленинградской области – в довольно обширном советском регионе, который в 1941 году включал в себя, помимо Ленинградской, территории нынешних Новгородской и Псковской областей. В сопоставлении с Красной Армией в целом местные партизаны представляют довольно небольшую группу, что весьма облегчает работу исследователя. На самом пике активности в регионе числились около 30 тысяч партизан, а количество стабильного состава, действовавшего на протяжении почти всей оккупации, колебалось между двумя и пятью тысячами человек [5].

В глазах руководства СССР партизаны были передовым отрядом противостоящей врагу общности, называемой «советским народом». В зависимости от контекста это понятие могло иметь разное наполнение: в ленинградской ситуации, например, партизан, оставаясь «сыном великого советского народа», готовым вести за собой «всех честных советских людей от мала до велика», обладал расширенной идентичностью, поскольку он дополнительно клялся «свято хранить в своем сердце революционные и боевые традиции ленинградцев» [6]. Соответственно, новые защитники колыбели трех революций наследовали традиции Красной гвардии времен гражданской войны, а гитлеровцы символически отождествлялись с белогвардейцами Юденича и солдатами кайзера Вильгельма [7].

В «Кратком курсе истории ВКП(б)» партизанское движение упомянуто в ряду восьми факторов, обусловивших победу Рабоче-крестьянской Красной Армии (по словам самих авторов этого произведения, «армии, имевшей столько недостатков») в гражданской войне 1918–1922 годов. И, хотя партизаны упоминаются в списке предпоследними, стоит обратить внимание на то, что в остальных пунктах речь идет о нематериальных сущностях – связи с народом, любви народа, сознательности, дисциплинированности, готовности к мобилизации и воспитанию героев [8]. Тем самым авторы «библии сталинизма» как бы подводили читателя к важной мысли: если РККА стоит все-таки особняком – и в этом плане она не совсем «народ», – то партизаны как раз оказываются идеальными народными представителями, сполна воплотившими в себе все семь вышеупомянутых добродетелей.

В годы Великой Отечественной войны в партизанских формированиях можно было встретить представителей самых разных слоев советского общества. Однако даже с учетом присоединенных к ним групп НКВД [9], бóльшую часть неизменно составляли гражданские, которых война отвлекла от их обычных занятий [10]. Командный костяк комплектовался из партийного и советского актива, широко привлекались армейские кадры, но при этом партизанское движение не было ни партийной структурой, ни воинским образованием: его место в системе сопротивления захватчикам определялось довольно расплывчато, а роль формулировалась в самых общих чертах.

До весны 1942 года в городе и неоккупированной части области были созданы 300 партизанских отрядов. Всего же за 1941–1944 годы учтены 569 отрядов и групп, из которых к январю 1944-го прекратили существование 372 [11]. В советской историографии эта динамика выглядела лишь подготовкой к главному партизанскому свершению – победному маршу 13 ленинградских бригад, состоявшемуся зимой 1944 года [12]. После войны партизанский нарратив бытовал где-то рядом с ленинградской темой, но обособленно от нее: он или вписывался в военно-патриотические сюжеты, или затмевался чудовищной трагедией горожан.

Партизаны действовали самостоятельно и изолированно, и, хотя с 1943 года их делопроизводство приблизилось к армейскому, партизанские отчеты и рапорты зачастую представляют собой весьма вольное изложение происходящего, изобилующее личными оценками. В отличие от солдат и офицеров, многие бойцы партизанских формирований вполне открыто вели дневники, порой выполнявшие роль журналов боевых действий. Нередко на их страницы попадало вообще все, что в конкретный момент занимало автора. Важную группу источников составляют стенограммы партизанских воспоминаний, собранных Институтом истории партии Ленинградского обкома КПСС в 1944–1946 годах. Во всем перечисленном излагались впечатления, высказанные «по горячим следам» и, что важно, фиксируемые в рамках допустимого.

Организация хаоса и ожидание чуда

29 июня вышла директива Совета народных комиссаров (СНК), положившая начало партизанскому движению [13]. В документе говорилось, что под вопросом само выживание советского строя, «жизнь и смерть Советского государства», поэтому нужны тотальные меры сопротивления. Изложенный в директиве план предполагал помощь армии в мобилизации, борьбу в тылу с внутренним врагом и шпионами, вывоз и уничтожение ценностей и, наконец, «создание невыносимых условий для врага и его пособников». Почти все из перечисленного и без того уже делалось на местах, но партийным органам предписывалось обеспечить тотальность усилий, «сплотить весь народ вокруг партии Ленина–Сталина» [14].

Началась партийная мобилизация, дополнявшая военную мобилизацию, шедшую через военкоматы [15]. В одно и то же время комплектуются истребительные батальоны НКВД, ополчение, партизанские отряды, рабочие батальоны: формы мобилизации добровольцев частично перекрывали друг друга. Если 2 июля Ленинградский обком планировал отбирать партизан из состава истребительных батальонов [16], то 26 июля остановились на том же принципе, что и при создании ополчения, то есть на мобилизации добровольцев в организациях и на производстве [17]. Всеми планами задавались совершенно нереальные сроки и масштабы: 2 июля предполагали уже через два дня в каждом районе области сформировать партизанские группы, а 26 июля – в трехдневный срок создать 300 отрядов по 30–40 человек [18].

С административной точки зрения во всех перечисленных мерах царила неразбериха – «организованный хаос», согласно меткой характеристике историка Александра Дюкова [19]. Это не удивительно, поскольку власти хотели, чтобы партизанское движение было стихийным, но управлялось сверху. Для советской идеологии это было отнюдь не парадоксом, но «диалектикой», ведь управлять народной массой призвали лучшую часть народа в лице партийцев. Жгучее желание и врожденное умение воевать считались как бы предопределенными самим фактом советского гражданства – их требовалось лишь «разжечь». В целом торжествовала та же логика, которая, по мнению авторов уже упомянутого «Краткого курса истории ВКП(б)», помогла коммунистам победить в гражданской войне: «Партия была строжайше дисциплинирована, […] как один человек, шли десятки, сотни, тысячи и в конечном счете миллионы, […]и неслыханные жертвы были принесены – только поэтому чудо, которое произошло, могло произойти» [20].

Иначе говоря, военная победа представлялась как чудо, которое творится энтузиазмом и жертвенностью. Причем его, как считали, вполне способен совершить «круг верных», подчинивший себе стихию масс. И действительно, в ходе битвы за Ленинград даже в чисто военных планах главная ставка не раз делалась на чрезвычайное усилие, которому суждено было переломить ситуацию. Впрочем, не реже звучали и призывы ориентироваться на уставы и здравый смысл; так, согласно сетованиям одного из комдивов лета 1941 года, «большинство начсостава дивизии действует совершенно в отрыве от требований устава Красной Армии, вносит полную отсебятину, ничем не обоснованную», а «в результате таких действий нарушаются боевые порядки и элементарные требования уставов, проверенные опытом войн на протяжении столетий» [21]. Тем не менее рожденные кризисной обстановкой попытки преуспеть за счет морального духа повторялись снова и снова. В частности, именно поэтому в самый отчаянный период противостояния под Ленинградом партийно-советское руководство вспомнило о практике «ударных полков» гражданской войны – теперь такие полки назывались «коммунистическими».

Участники любых гражданских конфликтов стараются изображать их как освободительную войну, ведущуюся против внешнего врага; хорошим примером, в частности, служит то, как события 1918 года трактовались в Финляндии. Особенность же советского государства заключалась в том, что вместе с «мифом основания» оно унаследовало от гражданской войны и саму ее практику. К 1941 году в обществе не был изжит ни относительно недавний опыт массового насилия во внутренней войне, ни совсем свежий опыт массовых репрессий. Чрезвычайное положение, бесконечные «кампании» с исполинскими задачами и такими же жертвами были для советской власти 1930–1940-х годов нормой, а репрессии – необходимым условием функционирования [22]. Очевидно, что такое общество не могло быть монолитным по определению, а иноземное вторжение должно было обнажить отсутствие общественного единства и прорехи наскоро сшитого социума.

Советская власть между тем с подозрением относилась к собственным гражданам исходя из вечной боязни внутреннего врага, но при этом верила в почти безграничные возможности тех, кто был признан лояльным. Руководство Ленинграда одновременно планировало в невероятно короткие сроки создать из горожан 230 партизанских отрядов и 200-тысячную армию ополченцев, требуя отбирать туда самых надежных [23]. В итоге несоответствие партийных планов реальным возможностям обернулось тем, что партизанское движение, инспирированное сверху, все же оказалось стихийным – причем в самом дурном смысле.

Люди, попавшие в партизаны, были вынуждены самостоятельно изобретать приемы «мобилизации советского народа на вооруженную борьбу». Уже к середине сентября 1941 года командование Ленинградского фронта докладывало, что на оккупированную территорию переброшены около пяти тысяч партизан; при этом, однако, отмечалось, что связь установлена лишь с десятой частью отрядов, а «движение идет самотеком» [24]. На 25 октября из 6447 учтенных партизан в тылу врага действовали лишь 1953, а о 86-ти из 194 отрядов не было никаких сведений [25]. Согласно немецким источникам, к октябрю–ноябрю партизанское движение под Ленинградом действительно уже шло на спад, хотя и не исчезло полностью [26]. Что же в этот период происходило с «народными мстителями»?

Голод без блокады

Кризис поздней осени 1941 года был одним из поворотных моментов всей войны. СССР, казалось, доживал последние недели. Тем не менее многим прошлое виделось надежной опорой: в ряду заветных дат исторических чудес, уже включавшем 1812-й и 1918-й, вот-вот ожидалась новая дата – 1941-й. Чудо, обещанное партией, просто обязано было произойти. При этом под Ленинградом кризис ощущался столь же остро, как и под Москвой. Руководство города все поставило на успех зимнего контрнаступления и прорыв блокады [27]. Однако Волховская битва, продлившаяся с конца декабря 1941-го до лета 1942 года, радикально ничего не поменяла, а после нее, за рядом оговорок, фронт почти не двигался до самого конца оккупации.

Первостепенной проблемой оказалось снабжение партизанских отрядов. За июль и август были подготовлены базы с продуктами и боеприпасами, но затем их либо обнаружили оккупанты, либо растащили мирные граждане. Партизан лужского отряда Иван Жилин вспоминал: «Две базы я замаскировал, сделал их в форме недоделанных окопов. Эти базы уцелели. Большинство же наших других баз разворовало местное население» [28]. Людей можно было понять: они очень быстро оказались на грани голода, а к зиме 1941/42 года ситуация на оккупированной территории стала просто чудовищной. Наиболее отчаянное положение складывалось в прифронтовой зоне, где особенно страдали горожане и беженцы. Катастрофа была очевидной и для самих ее виновников: в начале ноября 1941 года XXVIII армейский корпус вермахта доносил в штаб 18-й армии, что в его полосе живут 40 тысяч гражданских лиц, которым хватит самого необходимого в лучшем случае до конца декабря [29]. В марте 1942 года немецкая комендатура в Павловске задержала женщину, занимавшуюся каннибализмом [30]. Однако и в сельской местности дело обстояло лишь немногим лучше. Там вермахт «днем с огнем», причем в прямом смысле, искал ресурсы, а оккупанты по максимуму налаживали снабжение «с земли» [31]. Впрочем, военное разорение вполне вписывалось в политический курс нацистов, которые изначально планировали выкачивать продовольствие из захваченных земель[32] .

Описанную картину наблюдали и партизаны. В Ораниенбаумском, Кингисеппском, Тосненском районах население питалось картофельными лепешками и жмыхом. «Народ сильно истощен, много вымирает от голода», – говорилось в одном из донесений. В этом же документе можно даже прочесть, что «население находится меж двух огней» [33]. Учитель Василий Савельев из Лужского района в первый день наступившего 1942 года записал в своем дневнике: «Теперь голодовка у людей и полная отрезанность от мира» [34]. Поставка продуктов с Большой земли оказалась несбыточной мечтой. На фоне катастрофы, разразившейся в самом Ленинграде, и необходимости снабжать три фронта проблемы партизан выглядели малозначимыми. Регулярная связь по воздуху была налажена только в 1943 году; показательно, что еще осенью 1942-го отряд Франциско Гульона, в который вошли «красные» испанцы, обученные в диверсионной школе, был в ходе неудачного десантирования разбросан по нескольким районам области [35]. В начале же блокады даже создание воздушного моста между Большой землей и Ленинградом, которым занималась сама Ставка, оказалось недостижимой целью [36].

Технические проблемы со временем решались, но базовая установка на то, что партизаны должны кормить себя сами, оставалась неизменной. В начале войны эти иллюзии разделялись даже на низовом уровне. Секретарь Карамышевского райкома Алексей Снегирев, лишь в силу случайности и бойкого характера попавший не в партизаны, а в армейские политработники, писал в сентябре:

«Недавно встретил партизан. […] Отвечают, что идут из окружения. […] Когда я стал с ними беседовать, что они и должны находиться в окружении, вооружаться и питаться за счет противника, причем хорошо питаться и хорошо быть вооружены, делать налеты, громить штабы, склады, средства связи и т.д., то они заявляют, что “мы остались одни, командиры нас бросили”. […] Они не имели ничего общего с настоящими партизанами» [37].

Но других партизан, собственно, и не было: «настоящие», сытые и вооруженные за счет противника, так и остались плодом партийной фантазии. «Ненастоящим» же пришлось отбирать еду у мирных советских граждан. На юге области малая плотность войск в тылу 16-й армии вермахта позволяла партизанским бригадам, занявшим «ничейную» территорию, облагать население своеобразным «продуктовым налогом». Возник Партизанский край – лесисто-болотистый район, лежащий юго-западнее Старой Руссы. Немцами он фактически не контролировался, что и позволило провести в феврале 1942 года знаменитую акцию: сбор партизанского обоза с хлебом для умирающего от голода Ленинграда [38]. Акция была яркая, но, увы, единственная в подобном роде, а карательные экспедиции лета 1942-го вообще ликвидировали Партизанский край.

В районе, расположенном к северу от озера Ильмень, сложилась патовая ситуация. Партизаны в первые месяцы понесли здесь потери и не имели средств для зимовки. Новым крупным группам было сложно находить продовольствие на месте. Мелкие же отряды могли просачиваться в немецкий тыл и кормиться тем, что добудут в деревнях, но при этом они были не способны оборонять район, в котором становились хозяевами. В итоге вся их деятельность сводилась исключительно к выживанию, а о проведении диверсий вообще пришлось забыть. Так, бригада Тарасова–Фишмана весной 1942 года с большим трудом совершила рейд с минимальным результатом и была расформирована, а мост в Толмачево, который она должна была взорвать, так и остался целым до конца оккупации [39].

Выход из голодного тупика искали по-разному. Отряд Кингисеппского района, например, выменивал продовольствие на спички [40]. В Тосненском районе партизаны-работники исполкома требовали в деревнях продукты под обеспечение поставок советскому государству [41]. Общую ситуацию емко описал в 1942 году Евгений Утин, начальник штаба лужского отряда:

«Население становится не за нас, а против нас – что очень плохо, – не продуман один вопрос, о правильном снабжении партизан в тылу у врага. Может советское население встать на сторону врага – надо с этим кончать. В нашем районе не допускали ни одного насильственного изъятия продовольствия, кроме лиц, враждебно настроенных [к] советской власти» [42].

Именно изъятие продуктов у тех, кого можно считать врагом, стало универсальным методом. В марте 1943 года Алексей Тужиков, представитель ЛШПД на Северо-Западном фронте, докладывал в Ленинграде, что 2-я партизанская бригада «питается исключительно хорошо. Все это идет главным образом за счет конфискации имущества предателей» [43]. В конечном счете, к концу оккупации партизанами была выстроена система чрезвычайного управления по образцу продразверстки, «были организованы тройки, и они взимали госпоставки по государственным нормам», но сам процесс восстановления советской власти выглядел довольно мрачно:

«Когда мы пришли в районы действия – нас встречали как бандитов. Отношение населения в корне изменилось в сентябре 1943-го. Немцы распространяли слухи, что партизаны грабили и обирали. [Мы] в деревнях чуть ли не обыски делали, чтобы прокормить людей» [44].

Итак, питаться за счет противника было можно – но только не внешнего противника, а внутреннего. Логика выживания сама рождала подобное мышление: поскольку есть надо постоянно, то и необходимость находить предателей оказывалась постоянной. Прагматика вполне соответствовала идеологическим принципам и оправдывала их, а идеология подталкивала к готовым решениям. Наличие внутренних врагов было одной из идеологических констант, а способность различать их – обязательным свойством настоящего советского человека (читай, партизана).

Сам язык указывал на существующие расколы. В донесениях упоминалось «население»: это обособленная от партизан категория, пока еще не сознательный народ-соратник в общей борьбе, а те, кого только предстоит сделать таковым. И немецкие, и партизанские документы исходят из деления попавших в оккупацию людей на три части: среди них запуганное большинство, а также две малые прослойки – просоветская и антисоветская. Партизанам приходилось как-то объяснять себе и начальству преобладание именно растерянного большинства, а не героев-патриотов:

«Население оставалось русским. Оно хотело нам помогать, и более решительные элементы делали это, идя буквально на самопожертвование. Но основная масса крестьянства оставалась нейтральной, пока немцы были сильны». «[Есть] очень хорошие люди, случайно не эвакуировавшиеся с нами. […] Это очень хорошая часть населения, которая травится прихвостнями, всякими гадами, возвратившимися из ссылки, кулачьем и т.д. С ними и известная доля нашей советской интеллигенции. Затем середнячок: “Мы пскопские, нас не тронь”. Для него лишь бы скорее все установилось, а что – все равно, лишь бы войны не было» [45].

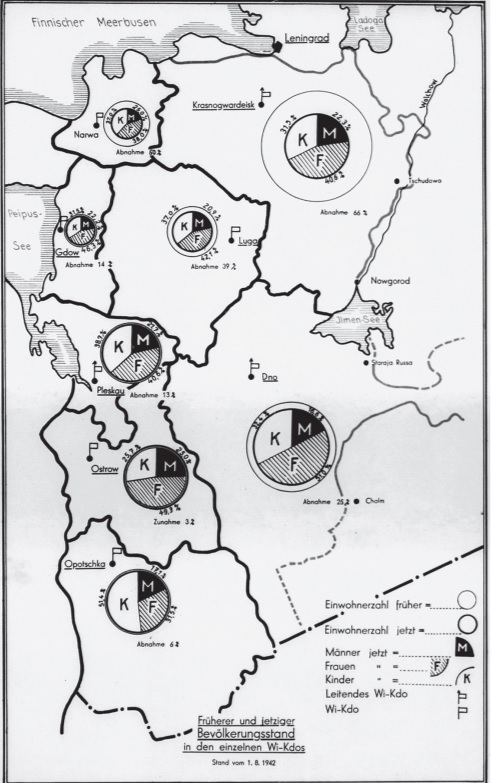

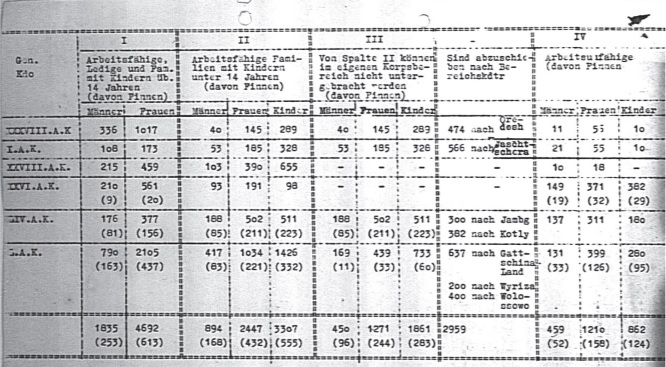

Цифры подтверждают такую картину. На лето 1942 года с партизанами воевали 2100 солдат из «местных боевых подразделений» (Einwohnerkampfabteilungen – EKA) [46]. К зиме 1943 года партизаны в регионе были сравнимы с ними по силе: около 3000 – и это по максимальным оценкам [47]. При этом в ту зиму в зоне группы армий «Север» проживали 1 миллион 311 тысяч гражданских, в основном женщины и дети [48].

Рукотворный народ и споры пропагандистов

Но как видел ситуацию противник? Осень 1941 года была не менее отчаянной и для нацистов. Победы, следовавшие одна за другой, к зиме обернулись продвижением в никуда и логистическим коллапсом. Основные цели так и не были достигнуты, передовая высасывала все боеспособные силы, а для охраны тыла приходилось изыскивать новые ресурсы, даже среди «недочеловеков». После граждан прибалтийских республик и пленных из числа официально одобряемых национальностей пришел черед местных жителей. Со временем опора на местных в борьбе с партизанами становится для немцев ключевым пунктом. Нацисты не рассматривали население СССР как самостоятельный субъект, но на немецкой стороне была группа носителей еще одной национальной идентичности – несоветской и ориентированной на Германию. Речь идет о белых эмигрантах, которые считали себя ядром подлинной русской нации. Грабительский «поход на Восток» виделся им своеобразным народничеством. Они шли с немцами, но стремились к воссоединению с народом – чтобы приобщиться к силе, которой оторванные от почвы изгнанники были лишены. Разумеется, реальные планы и практики вермахта ничего такого не подразумевали, и тем, кто отправился «доигрывать» гражданскую войну, пришлось растолковывать самим себе участие в новой войне на чужих условиях и в чужой униформе.

Один из примеров – записки Владимира Ковалевского, служившего переводчиком в 250-й испанской «Голубой дивизии», Народ, который он шел «освобождать», внутренне оказался разделен. С одной стороны, крестьяне поддерживают партизан. Но, с другой стороны, они же, рискуя жизнью, доносят на них германским и испанским оккупантам. В рядах партизан как активные коммунисты, так и обычные люди. Но такие же обычные люди и сдают партизан. И все группы без исключения жестоко страдают от оккупантов. Ковалевский называет зону в стороне от главных коммуникаций «ничейной землей», и самым тяжелым для него оказывается именно поездка туда, в глушь, на поиски партизан [49]. Это же ощущение можно видеть в заметках генерала Готхарда Хейнрици, хотя он воевал не под Ленинградом. Партизаны верны товарищам и партийным идеям, они проявляют фанатичное мужество. Самыми непримиримыми противниками партизан оказываются русские же «крестьянские дети» под руководством переводчика-эмигранта: «только с помощью крестьян и можно схватить партизан» [50]. Происходящее вокруг Хейнрици не раз сравнивал с Тридцатилетней войной – еще одним ликом войны гражданской. Общую черту под этой растерянностью подвел в феврале 1942 года отдел пропаганды Остланд:

«Нынешний русский народ – это уже совершенно не тот народ 1917 года, который описывали русские эмигранты на Западе. Он приобрел своеобразное чувство собственного достоинства, и определенно было бы опасной ошибкой считать, что русские, как народ-холоп, удовлетворятся только восстановлением экономики» [51].

На фоне зимних успехов РККА немцы внезапно осознали, что местное население нужно не только бить и грабить, но и привлекать на свою сторону. И, хотя оно все равно оставалось для нацистов объектом, а не субъектом, тональность понемногу менялась. Именно в это время рождаются планы поисков советского военного, способного возглавить коллаборационистов [52]. Поиск свежих сил для войны привел немцев к необходимости конструировать образы того самого населения, которое радо «освобождению от большевизма», а значит, готово бороться за свое будущее вместе с немцами.

Источники показывают, что и с немецкой, и с советской стороны пропагандисты говорили от лица русского народа, объявляя противников ложными его представителями. Советские партизаны вроде бы и не нуждались в политическом кредо – за ними стояла идея борьбы с захватчиком, куда более глубокая и очевидная, чем любые лозунги. Вместе с тем сопротивление никак не становилось «всенародным», и поэтому пришлось переосмыслить сам термин. Ведь, в принципе, «всенародным» движение можно сделать, если исключить из народа тех, кто в нем не участвует. Советское и русское находились в сложных взаимоотношениях, но раз уж весь русский народ ведет войну с врагом, то те, кто не с народом, – вовсе не русские. Нелояльное население изображали как чуждое этнически, социально и даже этически. Слои отторжения смешивались: если не срабатывал один («предают финны и эстонцы»), его прикрывали второй («предатели-подкулачники») или третий («уголовники», «мрази», «отребье»).

Так политическая нелояльность приобрела этнический и экзистенциальный оттенок. «Жертвенность во имя народа является национальной русской чертой. […] Высшим проявлением благородных чувств русского человека […] является партизанская война», – писал в газете «Ленинградский партизан» начальник ЛШПД Михаил Никитин [53]. Командир 5-й партизанской бригады Константин Карицкий в 1944 году прямо называл поддержку партизан показателем «русскости»: «Население оставалось русским. Оно хотело нам помогать» [54]. Это примеры сверху, но вот как описывал свое решение идти добровольцем ленинградец Борис Белов: «Мы умертвим ужасы и разрушим трагедии общества […] Жизнь моя принадлежит не мне, а обществу, которое сделало из меня человека. […] В моих жилах течет славянская мужественная кровь» [55]. Интересно, что автор прямо говорит о мессианской цели, связывая ее и с социальными обязательствами, и с «долгом крови». Такая множественность сторон конфликта на одной территории позволяет говорить о гражданской составляющей противостояния [56]. Возможно, термин «гражданская война» применительно к Великой Отечественной кем-то и воспринимается как кощунство, но приходится признать, что к царившему на оккупированных территориях многослойному столкновению такое определение зачастую применимо.

Немецкая пропаганда зеркально отражала то же деление населения на «настоящий» народ и его «ложное» подобие. Партизаны всегда изображались представителями последнего: они или чекисты и их агентура, или пешки в руках злодеев, или уголовники. Соответственно, «народными» провозглашались власовские формирования [57]. Нацисты обещали оккупированным территориям улучшенное хозяйственное управление, и это был максимум, на который они были готовы идти – никаких политических прав рабам не полагалось. И все же немцы пытались объяснять свои действия как бы исходя из интересов населения или даже от его лица. Так можно было избежать ответов на главные вопросы: «Почему нужно воевать за вас?» и «Чем вы лучше их?». Объявить противника не имеющим права на существование из-за его «неправильности» было вполне в традициях национал-социализма.

Привычный термин «кулаки» звучал с самого начала войны. О кулаках говорили в политотделе Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО): «Часть населения без сомнения предана нам, а часть – кулаки и подкулачники, как ночь, так из лесу ракеты летят, сигнализация – это наверняка для германских самолетов. Лес прочесывали несколько раз, но безрезультатно» [58]. Партизанские командиры осенью 1941 года также упоминали «немецко-кулацкую агентуру» и «поднявшее голову кулачье» [59]. Любопытно, что при создании «колониальных войск» из местного населения даже нацисты использовали советский категориальный аппарат. Например, в 285-й охранной дивизии при создании деревенской самообороны было предписано в первую очередь вооружать «кулацких детей» (Kulaken-Sohne) [60].

Позднее на первый план выходит этнический фактор. В конце 1942 года Михаил Никитин составил для Москвы план исторического описания партизанского движения. Тяжелое положение под Ленинградом в нем объяснялось «самоэвакуцией русского населения» и наличием большого количества местных финнов и эстонцев, а также репрессированных [61]. Немцы действительно старались использовать национальные меньшинства, а те могли иметь веские причины радоваться свержению советского строя. Однако, когда Никитин работал над документом, финны в большинстве своем уже были вывезены немцами в Эстонию [62]. Интересно, что пропагандистские клише прямо влияли на то, что видели «на земле». Довоенная пропаганда, как известно, обладала опытом конструирования таких идентичностей, как «белофинны» или «белополяки» [63]. В Великую Отечественную эти образы продолжили жить своей жизнью и люди умудрялись реально видеть несуществующее. В феврале 1942 года в деревне Червинская Лука «лыжников-белофиннов» заметила 191-я стрелковая дивизия [64]. Уже с осени 1941 года партизаны регулярно упоминали гарнизоны, состоящие из эстонцев и финнов, хотя первую охранную группу из финнов-ингерманландцев немцы начали формировать только в феврале 1942 года [65].

Ненависть, надежда, месть

Представители подлинного народа были наделены типовыми качествами «социалистического героя» – энергией и жертвенностью. Героя нельзя победить, поскольку сама его смерть уже есть торжество его воли: она становится политическим актом. Это замечательно перекликается с идеей об эсхатологическом характере мышления большевиков [66]. Впрочем, новый мир так и не пришел – хотя финальная битва Добра со Злом действительно грянула. Решающий бой, на который шли ленинградцы в августе 1941 года, затянулся на два с половиной года, но это лишь усугубило восприятие конфликта как драмы космических масштабов. Военный тупик выдвигал на первый план противостояние духовное: победа останется за тем, у кого сильнее характер. Борцу за народное дело подобали «огненные чувства» – жгучая ненависть и пламенная любовь. Не случайно приказ Иосифа Сталина от 5 сентября 1942 года «О задачах партизанского движения» предписывал «воспитывать ненависть и озлобление к немецким захватчикам» [67].

На примере белорусских партизан о культивировании ненависти и мстительности как стиле поведения и мышления писала Маша Церович [68]. В случае с Ленинградской областью мы обнаруживаем похожую практику. Жестокость нередко была показателем боевого духа, вырастая из самой практики диверсионной войны: например, пленным отводили только две роли – или ценного «языка», или обузы. Летом 1942 года партизаны получили предписание, захватывая пособников оккупантов, после допроса «ненадежных убивать» [69]. Командир 4-й бригады вспоминал в интервью, как «пленных девать было совершенно некуда и их решили схоронить под лед» [70].

Казни предателей входили в обязанности партизан и фиксировались на пленку кинооператорами. Зимой 1941/42 года в одном из отрядов оператор снял эпизод «партизанского суда» и расстрела двух пособников немцев [71]. Народный суд должен был направлять и концентрировать ненависть. Следующей зимой в Партизанском крае, наряду со зверствами оккупантов, снимали следующее:

«У нас был интересный случай. Мы поймали предателя, велели запрячь его в дровни, дали хомут, мужики набежали и стали бить его кольями. Этот момент заснят: стоит этот предатель в хомуте, впряженный в дровни, глаза налиты кровью, а его лупцуют палками».

«Принято делать так: уничтожается не только сам предатель, но и вся его семья. Если много народа – и маленьких, и больших – приезжает специальная оперативная группа в деревню, собирают народ, выводят всю эту семейку во главе с предателем, объясняют народу, что он делал,.. и на скорую руку выносится приговор, приговор бывает только один – смерть» [72].

Пылкие чувства становились признаком организованности и готовности выполнить любую задачу. А неудача выглядела признаком нелояльности, которая описывалась в категориях «предательства», «шкурничества», «пассивности». Если первые два порока обычно привязывались к конкретным проступкам, то пассивность считалась универсальным грехом. Так, группе Рябкова, сообщавшей в Ленинград, что партизаны ослаблены голодом, ответили: «Голодает тот, кто отсиживается» [73]. Такая установка укладывается в представления о герое соцреализма, побеждающем все стихии и, как указывает Татьяна Воронина, полностью подчиненном целям коллектива [74]. Причем ему предписывалось практиковать послушание религиозного типа, не допускающее никаких сомнений.

Это в свою очередь способствовало преодолению парадоксов, которыми изобиловал дискурс войны. Например, политотдел ЛАНО описывал самоубийства в формирующихся частях как признак трусости и панических настроений, одновременно пропагандируя самоубийство в боевых условиях как средство избежать пленения [75]. В первом случае жертва оказывалась несанкционированной, зато во втором она становилась мученической; первое обнаруживало отсутствие веры, второе подтверждало ее наличие. Такой взгляд был возможен и при антисоветской трактовке событий – уже упоминавшийся учитель Савельев описал гибель коллег и друзей, пошедших в партизаны, в следующих словах: «Они стали мучениками за то дело, которое не могло организовать правительство и [которое] оставило их на погибель» [76].

Еще одна постоянная тема пропаганды – сознательные, то есть добровольные, жертвы народа, представители которого не боятся потерять жизнь, но боятся потерять Родину. В лучших классических традициях мирное население часто изображали через образ женщины, матери, жены. Собственно, блокада начиналась с воззвания от лица женщин Ленинграда: «Лучше нам быть вдовами героев, чем женами трусов» [77]. В 1943 году пропагандировался подвиг крестьянки, которая пришла к партизанам с просьбой сжечь ее дом, в котором расположились немцы, причем присутствие немцев в жилище описывалось как безусловное осквернение, через оппозиции «грязь – чистота» и «болезнь – здоровье» [78].

Перелом и исход

Ленинградская область, в 1941–1944 годах целиком попавшая в зону военного управления вермахта, на деле оставалась зоной вакуума власти. Основой господства было чисто физическое насилие, созданные оккупантами квазигосударственные структуры так и оставались временными. Народным мстителям было важно мобилизовать местные кадры, эту задачу они по возможности и решали [79]. Начало 1943 года принесло большие надежды, но реализовать их удалось лишь после того, как на фронте противник решительно сдал назад. В первой же половине 1943-го немцы, наоборот, не без успеха подавляют партизанское движение: в феврале в партизанских рядах 4667 человек, но к маю их численность падает до 2876 и до конца лета держится на уровне, немного превышающем четыре тысячи, – меньше, чем летом 1942-го. Резкий рост начался только с осени 1943 года, после того, как группа армий «Север» приступила к насильственной эвакуации тыла: 5074 партизан в сентябре, 5215 в октябре, 14 358 в ноябре, 21 082 в декабре [80].

Эти колебания отражаются в личных оценках партизан и местных жителей:

«С осени 1943-го настроение изменилось. Если летом народ боялся даже разговаривать с партизанами, то тут осенью население само шло к нам. […] Примерно в октябре месяце пронесся слух, что немцы уходят». «Население пошло в партизаны с сентября 1943-го из-за усиления немецких репрессий и угона» [81].

В советской историографии этот период называется «всенародным восстанием в тылу врага». На практике восстание заключалось в срыве части эвакуации и в том, что спасавшиеся от вывоза в Германию уходили в лес. 6 ноября 1943 года ЛШПД описывал ситуацию так: «В октябре […] развернулась борьба […] за хлеб, продовольствие, скот, за крестьянское и государственное добро. В этом сейчас главное, что происходит в захваченных врагом районах» [82]. Борьбу партизанам удалось выиграть, но методы ее с обеих сторон были крайне жестокими: «Немцы терроризировали население, особенно семьи партизан. Они не только лишали их земли и имущества, но и расстреливали. Мы стали отвечать красным террором и уничтожать семьи полицейских и других предателей». Часто упоминаемое «принятие мер к семьям предателей» опиралось на сталинскую практику преследования родственников «изменников», причем трактовалось оно предельно широко: «Расстреляли [полицейского] и всю семью на основании закона, что за измену Родине несет ответственность не только сам человек, но и вся его семья» [83].

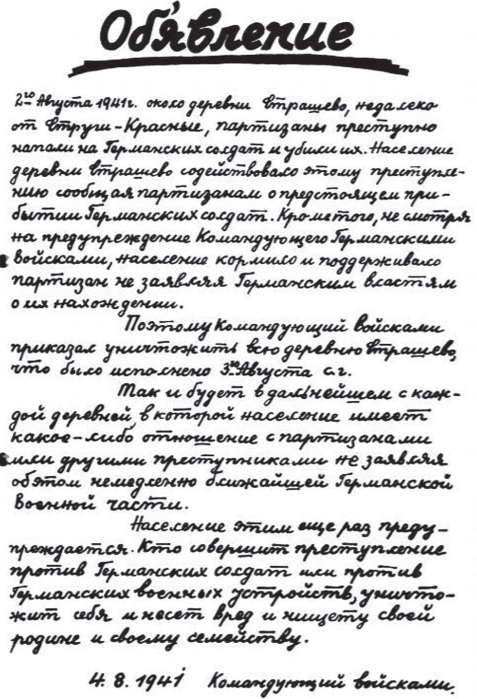

Безусловно, размах немецкого террора и его возможности были совсем иными, причем с самого начала. Массовые казни и сожжение деревень за недоносительство вермахт практиковал уже в августе 1941 года. Операции, в ходе которых убитых «партизанских пособников» оказывалось на порядок больше, чем ликвидированных в бою партизан, оставались постоянным явлением [84]. В 1943 году на Северо-Западе насилие достигло пика. Немецкие зачистки тыла при отходе из-под Демянска и операции в русско-латвийском пограничье превзошли по свирепости все предыдущее: в последнем случае на 132 убитых в бою партизана пришлись 2588 убитых «партизанских помощников» – мирных жителей [85]. Остроту положения подчеркивает то, что в 1943 году достигло максимума и число русских, служивших в группе армий Север: 2854 человека в феврале и 11 621 в октябре [86]. Однако изменение ситуации на фронтах привело к тому, что русские батальоны пришлось расформировывать или выводить на Запад, поскольку коллаборационисты стремительно дезертировали.

Партизанские бригады в это же время организуются в структуры, способные осуществлять власть. Партизаны уже не просто ищут пропитания и теплой одежды, а занимаются госпоставками [87]. Молодежь призывного возраста теперь не спасается от угона в Германию, а мобилизуется. Присвоив себе монопольное право на насилие, партизаны наказывали тех, кто осуществлял его без надлежащей санкции. По крайней мере Константин Карицкий вспоминал, что в его бригаде за мародерство и неподчинение приказам были расстреляны 17 человек – противопоставляя это положению в соседней 10-й бригаде, от которой население в ужасе бежало. О публичном суде над мародером и прощении его народом рассказывал в интервью Николай Мудров из 9-й бригады [88].

Военные успехи партизан в Ленинградской области до самого конца оставались скромными: они вполне вписывались в рамки той тактики, которую командир 2-й особой бригады Алексей Литвиненко обозначил как «подпалыв, та тикай» [89]. Однако в ходе зимнего наступления 1944 года многочисленные диверсии давали реальный эффект: за день на железных дорогах только в зоне 18-й армии вермахта происходило 20–25 подрывов. Рельсовая война, в частности, осложнила переброску 12-й танковой дивизии под Гатчину [90]. Но даже в удачных своих атаках партизаны несли тяжелые потери: так, 16 января 11-я бригада практически смела станцию Мшинская и половину поселка, но, хотя противник потерял 15 человек убитыми, на поле боя немцы насчитали 20 погибших партизан [91]. Попытка занять станцию Оредеж 30 января и удержать ее до подхода Красной армии завершилась так же, как и налет на город Холм в январе 1942 года – партизанским отрядам пришлось отступить. Столкновения с армейскими частями нередко оборачивались полным разгромом. В частности, 18 января в зоне 16-й армии после перестрелки с партизанами был уничтожен лесной лагерь, причем вдобавок к 21 убитому в бою немцы насчитали еще 80 «убитых при попытке бегства подозрительных лиц» [92].

Партизаны, в конечном счете, смогли превратиться в силу, к которой выгодно присоединяться, и эта идентичность – «мы те, кто ждал Красную армию», – победила. Как представляется, причина была в том, что практики военного времени соответствовали картине мира, которая отличала сталинское общество и которую еще до войны «укоренили» при помощи исторических мифов. Люди не просто знали, что должны победить, но и обрели способность верить в предзаданность победы, пусть даже ее приход на время откладывался. Немцы же при всех своих военных успехах так и не смогли выдвинуть идею, способную не просто изменить это настроение, но закрепить симпатии на своей стороне. Впрочем, они едва ли были на это способны.

***

Автор склонен согласиться с выводами Кеннета Слепяна:

«Сама природа войны оправдывала ценности сталинизма: бдительность перед лицом внешних и внутренних врагов, необходимость физического уничтожения противников, упор на самодисциплину, иерархичное и упорядоченное общество. Иными словами, война сблизила реальность и сталинизм друг с другом» [93].

И оккупанты, и защитники Советского Союза оказались перед необходимостью придумывать «русский народ», от лица которого они могли действовать. Захватчики, несмотря на наличие серьезных козырей, эту борьбу проиграли. А советская сторона свои преимущества реализовала, причем итог оказался впечатляющим, ибо образ надолго пережил его создателей.

Но понятие «социальный конструкт» вовсе не означает, что речь идет о чем-то ненастоящем или неподлинном. Продолжая строительные метафоры, можно сказать: если есть конструкция, то есть и стройматериал со своими собственными свойствами, а также законы сопромата, которые диктуют, что можно из него построить, а чего – нельзя. Коль скоро Великая Отечественная стала важнейшим местом памяти российской нации, то, по-видимому, жизненную силу сохраняют и вышеупомянутые ценности сталинизма. Правда, считать их предписанными самим провидением будет такой же ошибкой, как видеть в партизанах, по яркому выражению Вячеслава Боярского, «оборонный отечественный генофонд» [94].

[1] Автор благодарит Олега Бэйду за помощь и поддержку при подготовке этого текста.

[2] См.: Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М.: Политическая энциклопедия, 2015; Преподавание военной истории в России и за рубежом. Сборник статей / Под ред. К.А. Пахалюка. СПб.: Нестор-история, 2018.

[3] См.: Tilly С. War Making and State Making as Organized Crime // Evans P. et al. (Eds.). Bringing the State Back In. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. P. 169–186; Манн M. Темная сторона демократии. Объяснение этнических чисток. М.: Пятый Рим, 2016.

[4] См.: Бранденбергер Д. Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931–1956). СПб.: ДНК; Академический проект, 2009.

[5] См.: Справки о состоянии партизанского движения. Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД). Ф. О-116. Оп. 1. Д. 12. Л. 1–30; Ф. О-116. Оп. 1. Д. 17. Л. 20–22; Ф. О-116. Оп. 4. Д. 517. Л. 76–80.

[6] Здесь цитируется «Клятва ленинградского партизана». См.: В тылу врага. Борьба партизан и подпольщиков на оккупированной территории Ленинградской области. Т. 2: 1942 г. Сборник документов / Сост. А.Р. Дзенискевич. Л.: Лениздат, 1981. С. 11.

[7] См., например, плакат «Боевого карандаша» № 49, «1919–1941. Все на защиту Петрограда! Все на защиту Ленинграда!».

[8] См.: История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс [репринт]. М.: Писатель, 1997. С. 233–235.

[9] Об участии УНКВД в партизанском движении Ленинградской области см.: Стародубцев А.Ф. Дважды невидимый фронт. Ленинградские чекисты в тылу врага. М.: Вече, 2010; Он же. В битве ничьей не бывает. Ленинградские обком и Управление НКВД – организаторы всенародного сопротивления немецко-фашистским захватчикам (5 июля 1941 года – 4 марта 1944 года). СПб.: Вести, 2015.

[10] С октября 1941-го по июнь 1942 года в Ленинградский штаб партизанского движения (ЛШПД) поступили 1370 человек пополнения. Из них 470 – из числа военнослужащих РККА, 410 – из распределительного батальона и госпиталей, 405 – с предприятий и учреждений города и области, а также с курсов ВСЕВОБУЧА (Справка о формировании партизанских отрядов. ЦГАИПД. Ф. О-116. Оп. 1. Д. 68. Л. 4). С 1 января по 1 сентября 1942 года пополнение составили 670 добровольцев из 12 городских предприятий и учреждений, 405 вернувшихся из госпиталей бывших партизан, 457 бойцов РККА (Там же. Л. 7). На январь 1943 года ЛШПД учел 12 250 партизан, причем 7935 находились в отрядах, сформированных в городе и области (из них 3018 составляли красноармейцы, а 4918 – гражданские) (Материалы к справкам нач. отдела кадров центрального штаба партизанского движения. ЦГАИПД. Ф. О-116. Оп. 4. Д. 218. Л. 2–3).

[11] Хронология формирования партизанских отрядов. Справка П.Р. Шевердалкина. ЦГАИПД. Ф. 4383. Оп. 1. Д. 47; Списки командно-начальствующего состава партизанских отрядов. ЦГАИПД. Ф. О-116. Оп. 4. Д. 517.

[12] В 1944 году под Ленинградом действовали 13 партизанских бригад, увековеченных в памятнике «Партизанская слава», установленном под Лугой. Из них на начало 1943 года существовали лишь две, а семь были созданы с конца октября 1943-го.

[13] См.также: Приказ штаба ЛВО о сформировании и задачах 1-го добровольческого партизанского отряда // В тылу врага. Борьба партизан и подпольщиков на оккупированной территории Ленинградской области. Т. 1: 1941 г. Сборник документов / Сост. А.Р. Дзенискевич. Л.: Лениздат, 1979. С. 29–30.

[14] Директива Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) № П509 партийным и советским организациям прифронтовых областей // Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т. 2. Кн. 1: Начало. 22 июня – 31 августа 1941 года. М.: Русь, 2000. С. 122–123.

[15] На 15 декабря 1941 года ею были охвачены 169 299 из 471 798 ленинградцев, ушедших на фронт. См.: Болдовский К.А. Ленинград в декабре 1941 года // Новейшая история России. 2019. Т. 9. № 1. С. 75.

[16] Истребительные батальоны были созданы приказом НКВД СССР от 25 июня 1941 года для борьбы с парашютными десантами и диверсантами «из числа проверенных, смелых, самоотверженных коммунистов, комсомольцев, советских активистов, способных владеть оружием, без отрыва их от постоянной работы» (Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т. 2. Кн. 1. С. 65).

[17] О формировании отрядов особого назначения. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 183. Л. 22.

[18] План организации партизанских отрядов, диверсионных групп и подпольных партийных ячеек на территории, занятой противником. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 151. Д. 2. Л. 3; Ф. 24. Оп. 2а. Д. 183. Л. 22.

[19] Дюков А.Р. Кто командовал советскими партизанами. Организованный хаос. М.: Вече, 2012.

[20] История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)… С. 233–235 (курсив мой. – П.Г.).

[21] Боевое распоряжение штаба 90 cд. № 13. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). Ф. 10 827. Оп. 0000001. Д. 0011. Л. 44.

[22] Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 30-е годы. М.: РОССПЭН, 1996. С. 130.

[23] О формировании отрядов особого назначения.

[24] Cправка о партизанских отрядах гор. Ленинграда и Ленинградской области. ЦГАИПД. Ф. О-116. Оп. 1. Д. 17. Л. 16.

[25] План организации связи и руководства партизанскими отрядами. ЦГАИПД. О-116. Оп. 1. Д. 12. Л. 25.

[26] Kilian J. Wehrmacht und Besatzungsherrschaft im russischen Nordwesten 1941–1944. Praxis und Alltag im Milita¨rverwaltungsgebiet der Heeresgruppe Nord. Paderborn: Ferdinand Scho¨ningh, 2012. S. 523–524.

[27] Подробнее см.: Мосунов В.А. Попытка прорыва блокады Ленинграда в декабре 1941 года // Петербургский исторический журнал. 2019. № 1. С. 265–271.

[28] Стенограмма сообщения Жилина Ивана Петровича. ЦГАИПД. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 894. Л. 5.

[29] Gen. Kdo XXVIII A.K., Ic. Tatigkeitsbericht IV, Anlage 74. National Archives and Records Administration. Washington D.C. (NARA). T. 314. R. 785. Fr. 737.

[30] SD Pavlovsk. Lage und Stimmungsbericht 26.03.–11.04.42. Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Ф. 9788. Оп. 1. Д. 7. Л. 55.

[31] См.: Hurter J. Die Wehrmacht vor Leningrad. Krieg und Besatzungspolitik der 18. Armee im Herbst und Winter 1941–1942 // Vierteljahrshefte fu¨r Zeitgeschichte. 2001. Bd. 49. S. 408–411.

[32] О «плане голода» Герберта Баке, статс-секретаря Министерства продовольственного снабжения рейха, см.: Gerhardt G. Food and Genocide: Nazi Agrarian Politics in the Occupied Territories of the Soviet Union // Contemporary European History. 2009. Vol. 18. № 1. P. 45–65.

[33] Донесение секретаря Ораниенбаумского райкома Евсеева. ЦГАИПД. Ф. О-116. Оп. 1. Д. 320. Л. 45; Докладная записка Г.И. Васильева о положении в Кингисеппском р-не. Там же. Л. 71; Сообщение Штылева о положении в Тосненском районе. Там же. Д. 399. Л. 39–40.

[34] Дневник Василия Сергеевича Савельева, запись от 1 января 1942 //Проект «Прожито». Европейский университет в Санкт-Петербурге (https://prozhito.org/notes?date=%221942-01-01%22&diaries=%5B2950%5D).

[35] О нем см.: Вязьменский С.Б. Партизанский отряд Франциско Гульона: судьба и память. СПб.: ТАСС, 2019.

[36] Болдовский К.А. Указ. соч. С. 73–74.

[37] Личные письма Снегирева А.С., комиссара 286 с.п., на имя заведующего военным отделом Ленинградского обкома. ЦГАИПД. Ф. О-116. Оп. 1. Д. 33. Л. 19.

[38] О партизанском обозе см.: Петров Ю.П. Партизанское движение в Ленинградской области. Л.: Лениздат, 1973. С. 184.

[39] Учетное дело бригады Тарасова–Фишмана. ЦГАИПД. Ф. О-116. Оп. 1. Д. 407. Л. 1–35.

[40] Докладная записка Г.И. Васильева о положении в Кингисеппском р-не. Там же. Д. 320. Л. 68 об.

[41] Сообщение Штылева. Там же. Д. 399. Л. 39–40. В том же сообщении указано, что один из местных командиров считал такую политику «попрошайничеством».

[42] Дневник Утина Евгения Ивановича о пребывании в тылу противника с 5 мая по 11 сентября 1942 года. Там же. Д. 333а. Л. 20.

[43] Стенографический отчет совещания у начальника ЛШПД 17 марта 1943. Там же. Оп. 9. Д. 689. Л. 10, 12.

[44] Стенограмма сообщения командира 9-й ЛПБ, 9 марта 1944. ЦГАИПД. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 47. Л. 2 об. – 3.

[45] Новгородские партизаны. Партизанское движение на Новгородской земле в 1941–1944 гг. Сборник документов и воспоминаний / Сост. С.Ф. Витушкин. Великий Новгород: Новгород, 2001. С. 430; Сообщение товарища Евстафьева (тосненский отряд). Декабрь 1941. ЦГАИПД. Ф. О-116. Оп. 1. Д. 399. Л. 51 об. – 52.

[46] Bef.i.H.G.Nord. KTB Abt A.Qu. NARA. T. 501. R. 13. Fr. 1157. Это далеко не все коллаборационисты, воевавшие с партизанами, но именно в ЕКА было больше местных жителей, чем военнопленных.

[47] Материалы к сведению начальника отдела кадров центрального штаба партизанского движения. ЦГАИПД. Ф. О-116. Оп. 4. Д. 218. Л. 3.

[48] Kilian J. Op. cit. S. 380.

[49] Nu´ñez Seixas X.M., Beyda O. (Eds.). Un ruso blanco en la Divisio´n Azul. Memorias de Vladímir Kovalevski (1941). Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2019. P. 233–234, 259–264.

[50] Заметки о войне на уничтожение. Восточный фронт 1941–1942 гг. в записях генерала Хейнрици / Под ред. Й. Хюртера, подготовка рус. перев. О. Бэйды, И. Петрова. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018. С. 126, 129.

[51] Anlage zum Lagebericht Nr.12 der Prop. Abt. Ostland. NARA. T. 501. R. 8. Fr. 1067.

[52] Beyda O., Petrov I. The Soviet Union // Stahel D. (Ed.). Joining Hitler’s Crusade. European Nations and the Invasion of the Soviet Union, 1941. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. P. 385.

[53] Статья М.Н. Никитина «Нравственная сила народа», помещенная в газете «Ленинградский партизан» от 14 ноября 1943. ЦГАИПД. Ф. О-116. Оп. 9. Д. 1209. Л. 2, 4.

[54] Новгородские партизаны… С. 430.

[55] Воспоминания и дневник Бориса Белова, бойца истребительного батальона, секретаря комитета ВЛКСМ завода имени Сталина. ЦГАИПД. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 9. Л. 7 об.

[56] Подробнее об этом см.: Rieber A.J. Civil Wars in the Soviet Union // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2003. Vol. 4. № 1. P. 129–162; Slepyan K. Stalin’s Guerrillas: Soviet Partisans in World War II. Lawrence: University Press of Kansas, 2006.

[57] Михайлов Ф. Они называют себя партизанами // За Родину. 1942. 15 января. № 241(346). С. 1; Правда о партизанском движении. На основе показаний капитана Русанова // За Родину. 1942. 20 октября. № 245(340). С. 4

[58] Стенограмма совещания 20 июля 1941 у тов. Конончука. ЦГАИПД. Ф. 2281. Оп. 1. Д. 15. Л. 11 об.

[59] Отчет командира 5-го партизанского полка Воловича от 15 ноября 1941. ЦГАИПД. Ф. О-116. Оп. 1. Д. 676; Сообщение М.П. Серогодского, политрука 1-го парт. полка от 29 июля 1941. ЦГАИПД. Ф. 2281. Оп. 1. Д. 46. Л. 10.

[60] Sich.Div.285 Ia 2533/41. NARA. T. 315. R. 1877. Fr. 748.

[61] План работы над темой «Партизанское движение». ЦГАИПД. Ф. О–116. Оп. 1. Д. 60. Л. 33–35.

[62] Мусаев В.И. Политическая история Ингерманландии в конце XIX–XX веке. СПб.: Нестор-история, 2003. С. 299–301.

[63] Подробнее см.: Невежин В.А. Синдром наступательной войны. Советская пропаганда в преддверии «священных боев», 1939–1941 гг. М.: АИРО–XX, 1997.

[64] Журнал боевых действий 559-го стрелкового полка. ЦАМО РФ. Ф. 7205. Оп. 72 208. Д. 1. Л. 35.

[65] Мусаев В.И. Указ. соч. С. 310; Kilian J. Op. cit. S. 182.

[66] Ее свежую версию см. в работе: Слезкин Ю.Л. Дом правительства. Сага о русской революции. М.: Corpus, 2019.

[67] См.: Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Выпуск 5. М.: Воениздат, 1947. С. 11–14.

[68] Церович М. «Я вижу кровавое море, в котором плавают корабли, сделанные из человеческих костей». Военный опыт советских партизан в Великой Отечественной войне // Маленький человек и большая война в истории России: середина XIX – середина XX в. Материалы международного коллоквиума (Санкт-Петербург, 17–20 июня 2013 г.). СПб.: Нестор-история, 2014. С. 512–529.

[69] Радиограмма отряду Шарова. ЦГАИПД. Ф. О-116. Оп. 7. Д. 356. Л. 10.

[70] Стенограмма сообщения майора Кондратьева Анатолия Дмитриевича и майора Павлова М.Е., 18 марта 1944. ЦГАИПД. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 30. Л. 6 об.

[71] Васьковский М.Р. Стенограмма сообщения. Там же. Д. 1332. Л. 9.

[72] Стенографический отчет совещания у начальника ЛШПД 17 марта 1943. ЦГАИПД. Ф. О-116. Оп. 9. Д. 689. Л. 13, 14 об.

[73] Радиограмма группе Рябкова от 11 февраля 1943. Там же. Д. 251. Л. 6.

[74] Воронина Т. Помнить по-нашему. Социалистический историзм и блокада Ленинграда. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 12.

[75] Доклад о состоянии политработы в ЛАНО, 9 июля 1941. ЦГАИПД. Ф. 2281. Оп. 1. Д. 17. Л. 50, 59; Доклад о состоянии политработы в ЛАНО, 19 июля 1941. Там же. Д. 18. Л. 71, 77.

[76] Дневник Василия Сергеевича Савельева, запись от 14 декабря 1941.

[77] Обращение участниц митинга к женщинам Ленинграда было опубликовано в «Ленинградской правде» 28 сентября 1941 года. Цит. по: Шумилов Н.Д. В дни блокады. М.: Мысль, 1974. С. 179.

[78] «Эти чумные крысы забрались в наш колхозный дом. Они поганят своей заразной слюной посуду, роняют тифозных вшей». Цит. по: Никитин М.Н. Партизанская война в Ленинградской области. М.: ОГИЗ, 1943. С. 54.

[79] «Поднимать население на борьбу» и переходить к «повстанческому движению в тылу врага» требовали почти все документы, адресованные партизанам ЛШПД: директива СНК от 29 января 1942 года, первомайский приказ Сталина за тот же год, планы ЛШПД от июня, приказ Сталина «О задачах партизанского движения» от 5 сентября и так далее. См.: В тылу врага. Борьба партизан и подпольщиков на оккупированной территории Ленинградской области. Т. 1: 1941 год. С. 27–29; Т. 2: 1942 год. С. 53, 96, 199–203.

[80] Hill A. The War behind the Eastern Front: The Soviet Partisan Movement in North-West Russia 1941–1944. New York: Frank Cass, 2005. P. 139, 142; Сведения о численности партизанских бригад Ленинградского штаба партизанского движения. ЦГАИПД. Ф. О-116. Оп. 4. Д. 517. Л. 65.

[81] Стенограмма сообщения старшего лейтенанта Самухина. ЦГАИПД. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 115. Л. 7 об.; Сообщение Дмитриева, председателя Бутковского сельсовета. Там же. Ф. 4383. Оп. 1. Д. 32. Л. 203.

[82] В тылу врага. Борьба партизан и подпольщиков на оккупированной территории Ленинградской области. Т. 3: 1943 год. Л.: Лениздат, 1983. С. 235.

[83] Стенограмма общения Шарова А.В. ЦГАИПД. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 260. Л. 1 об.; Записи бесед с бывшими партизанами. Сообщение Данилова. Там же. Ф. 4383. Оп. 1. Д. 31. Л. 321.

[84] Ereignismeldung UdSSR № 58. NARA. T. 175. R. 233. Fr. 656; Kilian J. Op. cit. S. 525.

[85] Birn R.B. «Zaunko¨nig» an «Uhrmacher». Große Partisanenaktionen 1942–1943 am Beispiel des «Unternehmens Winterzauber» // Milita¨rgeschichtliche Zeitschrift. 2001. Bd. 60. Heft 1. S. 115.

[86] H.Qu Abt.IIa. Ist-Starken vom 1 Februar; Ist-Starken vom 1 Oktober. NARA. T. 311. R. 105. Fr. 70140247–56.

[87] Петров Ю.П. Указ. соч. С. 331.

[88] Новгородские партизаны… С. 430–431; Стенограммы бесед с бывшими партизанами. Сообщение Н.В. Мудрова. ЦГАИПД. Ф. 4383. Оп. 1. Д. 33. Л. 257.

[89] Масолов Н.В. Ленинград в сердце моем. М.: Издательство политической литературы, 1981. С. 31.

[90] H.Qu. Abt. 1a.Tagesmeldung uber Bandenka¨mpfung vom 25.1.44. NARA. T. 311. R. 68. Fr. 7086995; Петров Ю.П. Указ. соч. С. 409, 413.

[91] H.Qu. Abt. 1a.Tagesmeldung vom 16.1.44, 17.1.44. NARA. T. 311. R. 68. Fr. 7086807, 708682.

[92] H.Qu. Abt. 1a. Nachtrag zur Bandenmeldung AOK 16. 18.1.44. Ibid. Fr. 7086839.

[93] Slepyan K. Why They Fought: Motivation, Legitimacy and the Soviet Partisan Movement. Washington: The National Council for Eurasian and East European Research, 2003. P. 3.

[94] Боярский В.И. Партизаны и армия. История утерянных возможностей / Под ред. А.Е. Тараса. Минск: Харвест; М.: АСТ, 2003. С. 12.