Опубликовано в журнале Неприкосновенный запас, номер 3, 2020

Глеб Жога (р. 1984) – экономист-регионалист, журналист.

[стр. 206—230 бумажной версии номера]

Ровно десять лет назад в полную силу расцвела пермская «культурная революция»; хотя век ее был недолгим, споры о ней не утихают до сих пор. Напомню, что под этим названием имеют в виду период 2008–2013 годов в жизни Прикамья, когда была предпринята дерзкая попытка переустройства культурной жизни региона (как минимум его административного центра) на «современный европейский манер». Чаще всего этот культурный процесс связывают с деятельностью губернатора Пермского края Олега Чиркунова, представителя от Пермского края в Совете Федерации Сергея Гордеева, директора Пермского музея современного искусства Марата Гельмана и министра культуры (впоследствии вице-премьера) Пермского края Бориса Мильграма. На мой взгляд, в том же ряду еще стоит упомянуть как минимум театрального продюсера Эдуарда Боякова и музыкального продюсера Александра Чепарухина.

Оценивать результативность проекта напрямую до сих пор затруднительно: все-таки измеримые цели «революционерами» заданы не были, а достижение тех, что были заданы, измерить доступной статистикой практически невозможно [1]. Такое отсутствие формализации само по себе стало объектом жесткой критики. Очень спорное отношение вызывали и другие аспекты культурного процесса: одни в происходившем видели новаторскую культурную политику, жизненно необходимую России для рывка в цивилизованное будущее, другие – уничтожение подлинно живой локальной идентичности посредством глобализаторского постмодернистского цинизма, третьи – грандиозную коррупционную аферу. На этот счет написано немало как научных, так и публицистических статей. Однако следует заметить, что, несмотря на часто встречающиеся в этих работах эпитеты в духе «грандиозная» и «масштабная», а также рассуждения о коррупционных схемах, финансово-бюджетной стороне культурного процесса в этих публикациях внимания уделено исключительно мало – хоть сколько-нибудь системного рассмотрения этого аспекта в них не найти.

Коль скоро речь заходит о культурной политике, то вопрос о ее бюджетном финансировании стоит рассматривать в числе первых. Поэтому я предпринял попытку обрисовать в общих чертах траекторию финансового обеспечения сферы культуры в отечественных регионах в среднем и в Пермском крае в частности (источники первичных данных – Казначейство России (Росказна) и Росстат, все расчеты – мои), и это статистическое упражнение послужило началом для настоящего рассуждения.

I

Государственное финансирование сферы культуры [2] на протяжении последних двух десятилетий росло опережающими темпами: с 2000-го (самый ранний год, за который доступна более-менее детализированная бюджетная статистика) к 2018-му объем бюджетных трат на эту сферу вырос в 3,7 раза (здесь и далее расчеты веду в сопоставимых ценах 2000 года, а не в номинальных ценах соответствующих лет) при том, что реальный объем валового продукта России за тот же период увеличился в 2,7 раза, а совокупный объем госбюджета – в 3,3 раза. Но сам объем затрат на культуру невелик: в начале 2000-х он составлял около 1,3% совокупных бюджетных трат, нынче – 1,5–1,55%. Сравните: на образование, здравоохранение и армию обычно приходится по 9–10% бюджета, а на самый большой раздел «Социальная политика» (там пенсии) – 25–27%.

С 2000-го по 2018 год отечественные госзатраты на культуру варьировались от 0,4% до 0,6% ВВП [3]. Это вполне соответствует европейской практике (далее данные Евростата за 2017 год): в среднем по Евросоюзу – 0,4%, в Великобритании – вообще 0,3%, во Франции и Норвегии – 0,7% (и это считается много), в Эстонии и Исландии – 1,0% (это уже из ряда вон). Вместе с тем такие сравнения некорректны в силу разной структуры секторов, к тому же доля госфинансирования культурной сферы в Европе ниже, чем у нас. А если обращаться к показателям подушевого финансирования культуры, от Германии и Франции Россия отстает в 3–5 раз, от Скандинавии – в 10.

Далее я буду рассматривать расходы на культуру не всей бюджетной системы России, а ее регионального уровня (консолидированный бюджет региона = уровень субъекта + бюджеты его муниципалитетов). Замечу, что основное финансирование сферы культуры осуществляется именно отсюда: в начале 2000-х региональный уровень давал 75% всех культурных затрат, сейчас – около 83%. Более того, затраты на культуру в региональном бюджете заметнее: если в целом по бюджетной системе России это около 1,5%, то в регионах – 3,5–3,8% расходной части.

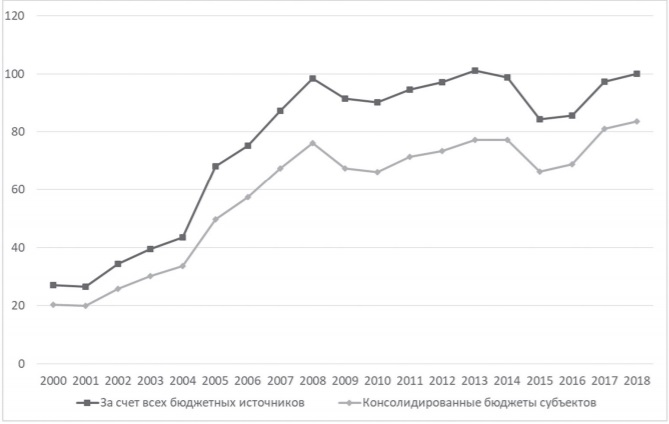

Росли бюджетные расходы на культуру неравномерно (илл. 1). В среднем по регионам страны подъем начался с 2002 года, самый динамичный рост наблюдался в период 2005–2008 годов (этот отрезок приходится на пик сырьевого роста российской экономики). 2008-й – это локальный максимум: бюджет на культуру вырос в 3,6 раза к уровню 2000-го. В 2009–2010-м затраты на культуру в среднем по регионам сокращались в связи с разразившимся мировым финансовым кризисом: в 2010 году финансирование снизилось на 12,9% к уровню 2008-го. Затем начался восстановительный рост: к 2013 году объемы снова достигли уровня 2008-го, тот же уровень сохранился и в 2014-м. 2015–2016 годы – снова спад, связанный с девальвацией рубля: финансирование культуры снизилось на 12,4% по отношению к уровню 2008 года. В 2017-м начался новый цикл роста. (Этот цикл, судя по всему, не был связан с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Регионы, принимавшие игры чемпионата, по рассматриваемому показателю не выделяются на фоне остальных: проведение мероприятия не отразилось на характере финансирования культуры регионами.) Форма этой траектории нам еще пригодится.

Рассмотрим регионы-лидеры по объему затрат на культуру. Состав выборки 15 крупнейших регионов устойчивый, причем, чем выше позиция региона при ранжировании, тем она стабильнее. Условно стабильна и их доля в общей рассматриваемой совокупности: в 2000 году на первые 15 регионов (из рассматриваемых 80) пришлись 55,9% совокупных затрат на культуру, в 2017-м (из 82 рассматриваемых на тот момент) – 58,7% (в 2018-м – 53,0%). О критических диспропорциях в распределении объемов затрат на культуру между регионами-лидерами и остальными субъектами РФ говорить не стоит. С одной стороны, на те же 15 первых регионов в 2000 году пришлись 41,2% населения страны, в 2017-м – 45,7% – это меньше, чем доля в затратах на культуру, но сопоставимо с ней. С другой стороны, доля первых 15 регионов в валовом внутреннем продукте страны в 2000 году составила 61,8%, а в 2017-м – 63,2%; это выше, чем доля затрат на культуру, но разница здесь даже меньше, чем при сопоставлении доли трат на культуру и доли в населении. Населенные и экономически сильные регионы на культуру тратят больше, чем маленькие и слабые. Причем различие в тратах на культуру пропорционально различиям в экономическом и демографическом весе.

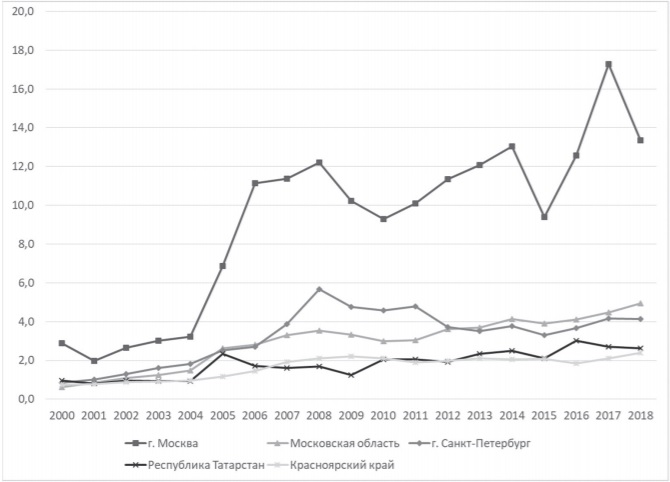

Из числа регионов-лидеров особенно выделяется самый крупный: на протяжении всего рассматриваемого периода первое место в ранжировании по объему трат на культуру занимает Москва (илл. 2). Отрыв Москвы колоссальный: в 2000 году на столицу приходились 14,2% суммарных трат из консолидированных бюджетов субъектов по всей стране, к 2017-му эта доля возросла до 22,1%, в 2018-м она снизилась до 16,0%. Эти значения выглядят раздутыми, если сравнить их с долей Москвы в населении страны: 6,9% суммарной численности жителей в 2000 году и 8,5% в 2017-м. Однако эта ситуация вполне согласуется с гипертрофированным экономическим весом города: на Москву пришлись 20,1% валового продукта России в 2000 году и 21% – в 2017-м. Так что рост доли Москвы в тратах на культуру можно трактовать и как приведение ее (доли) в соответствие с экономической значимостью города. (Разумеется, того факта, что Россия – гиперцентрализованная страна, данное соответствие никак не отменяет.)

Второе и третье место занимают Санкт-Петербург и Московская область. С 2003–2004 годов их отрыв от остальных регионов-лидеров становится бесспорным, однако их объемы все равно несопоставимы с московскими. В период 2007–2011 годов Санкт-Петербург уверенно обгонял Московскую область, однако с 2012-го объемы финансирования культуры в Петербурге заметно снизились, город занял третью позицию в ранжировании.

В число крупнейших 15 регионов на протяжении всего рассматриваемого промежутка (19 отчетных лет), помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, входили республики Татарстан и Башкортостан, Свердловская область, Красноярский и Краснодарский край. С пропуском одного года (любые 18 из рассматриваемых 19 лет) – Якутия, Пермский край и Новосибирская область. С пропуском двух лет (любые 17 из рассматриваемых 19) – Ростовская область. С пропуском трех лет (любые 16 из рассматриваемых 19) – Тюменская область [4].

Взглянем на долю трат на культуру в расходах консолидированных бюджетов регионов. В среднем за весь период 2000–2018 годов она увеличилась с 2,02% до 3,71%, однако вот что интересно: в каждый конкретный год разброс показателей конкретных регионов очень мал, поэтому не удается выделить стабильных лидеров или аутсайдеров – регионы очень похожи между собой. Это важный момент. (Однако под конец рассматриваемого периода ситуация начинает меняться, и для промежутка 2014–2018 годов сказанное характерно в меньшей степени.)

Похожая картина складывается при анализе расходов на культуру в расчете на душу населения. Показатели здесь менее однородные, чем в случае с долей культуры в бюджете, поэтому удается обнаружить более-менее стабильных лидеров, которые отчетливо распадаются на два типа. Первый – небольшие бедные дотационные регионы: Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Магаданская область, Камчатский край, Республика Тыва. Причина их лидерства – очень низкая численность и плотность населения. Второй тип – экономически сильные территории, в подушевом выражении из них по-настоящему заметны лишь три: Москва, Петербург и Красноярский край. Остальные территории, даже мощная Московская область, по подушевым показателям занимают средние позиции, и различия между ними опять же оказываются совсем невелики.

Получается, что объем затрат на культуру в среднем по стране является следствием социально-экономических показателей конкретных регионов, причем последние рассматриваются как первичные показатели, а траты на культуру – вторичные, производные. Вспомним, что объем затрат на культуру занимает сравнительно малую долю бюджетных расходов: в таком случае, например, прямая финансовая необходимость урезать траты на культуру в связи с общим сокращением бюджета в период кризиса не так сильна; получается, что общей ситуации экономия на культуре не исправит. Однако на культуре экономили абсолютно все регионы.

Разумеется, конкретные статьи бюджетных назначений не могут не соотноситься с динамикой совокупных расходов бюджета, а через доходную часть казны – с экономическим положением страны и конкретного региона. Однако, помимо общей динамики, траектория затрат, как правило, учитывает и конкретную политику, характерную для данной функциональной области расходов. Так, расходы на социальную политику совершенно иначе отреагировали на изменение экономической ситуации в период 2009–2010 годов: они подскочили в острую фазу кризиса, а затем вышли на «плато» и зафиксировались. Это логично: в кризис соцподдержка требовалась, как никогда. А, положим, затраты на жилищно-коммунальное хозяйство, наоборот, равномерно снижались с 2008 года без какого бы то ни было намека на восстановительный рост – что тоже понятно: на этой сфере регионы сознательно экономили. Расходы на общегосударственные вопросы традиционно обладают меньшей эластичностью: они не так интенсивно растут в периоды подъема, но и в кризисы сокращаются тоже медленно и так далее. Но расходы на культуру следуют за динамикой совокупных расходов бюджетов и траекторией валового продукта досконально, повторяя каждый изгиб. Из этого напрашивается очевидный вывод: за назначением бюджетных расходов на культуру в среднем по регионам страны не стои́т артикулированное понимание сферы культуры как самостоятельной области управления. Чаще всего объемы ее финансирования определяются как простая пропорция от показателей развития других сфер управления.

Пермский край по объемам затрат на культуру почти на всем рассматриваемом промежутке входит в 15 крупнейших регионов: ранг Прикамья опустился ниже только в 2005 году – тогда край занял 16 место. При этом внутри выборки топ-15 место Пермского края стабильно невысоко: в среднем территория занимала 10-ю и ниже позицию. Самый высокий ранг край занял в 2010 году – тогда он стал восьмым. При этом прирост расходов на культуру в Пермском крае шел медленнее, чем в целом по стране: в среднем на региональном уровне траты на культуру с 2000-го по 2018 год выросли в 4,1 раза, а в крае – всего в 3,2.

Получается, что Пермский край, входя в число развитых и крупных регионов, в своей группе выглядит невзрачно. От настоящих лидеров – Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского и Краснодарского краев, Татарстана и других – Прикамье очень сильно отстает как по объемам финансирования культуры, так и по темпам их роста. Динамика назначений из консолидированного бюджета Пермского края на сферу культуры скромная и посредственная, что никак не позволяет говорить о резких и/или тектонических сдвигах в инфраструктуре культурной сферы региона.

И все же в динамике финансирования культуры из консолидированного бюджета Пермского края есть особенности, отличающие регион от средней траектории. Чтобы проявить их более отчетливо, укажу, что экономическое развитие этой территории шло медленнее, чем в целом по стране (илл. 3). Для Прикамья так же, как и для большинства экономически развитых российских субъектов, был характерен сырьевой рост начала 2000-х, но динамика края была скромнее: в среднем по стране валовой региональный продукт по итогам 2008 года вырос в 2,3 раза к уровню 2000 года, в Пермском крае – только в 1,9. При этом экономический кризис ударил по Прикамью сильнее, чем по большинству российских провинций: в стране экономика по итогам 2009 года упала на 13,2% к уровню 2008 года, в Пермском крае – на 18,3%. После этого край впал в стагнацию, которая продолжается фактически до сих пор: рост валового регионального продукта Прикамья в 2017 году составил всего 1,3% к уровню докризисного 2008-го, в то время как в среднем по стране – 14,2%. Это серьезное отставание.

Теперь обратим внимание на форму траектории трат на культуру из консолидированного бюджета Пермского края (илл. 4): для нее совсем не характерен провал во время экономического кризиса. Смотрим на показатели 2009 года: в среднем по стране затраты региональных бюджетов на культуру упали на 10,9% к уровню 2008 года, в Пермском крае – рост на 1,7%. Невелик рост, но из числа крупных регионов траты на культуру сильнее нарастил только Красноярский край (4,8%), а остальные регионы финансирование культуры сокращали сообразно обвалившейся экономике. 2010 год – еще отчетливее: в среднем российские субъекты по-прежнему сокращают финансирование культуры – минус 12,9% к уровню 2008 года, а Пермский край серьезно увеличивает – плюс 13,7%. 2011 год – в стране начался посткризисный восстановительный подъем, прекратились сокращения в бюджетах, однако затраты на культуру в среднем все еще меньше уровней 2008 года, но Пермский край по-прежнему наращивает затраты на культуру, несмотря на резко упавшую внешнюю конъюнктуру и слабое экономическое положение. Такого поведения не демонстрировал больше никто.

Эта удивительная траектория роста продлится в Прикамье до конца 2013 года, после чего регион так же уверенно примется срезать расходы на культуру, будто возвращаясь в прежнюю колею, из которой выскочил в 2009 году. И снова это не будет соотноситься с конъюнктурой экономики и тактикой финансирования культуры как крупнейшими регионами, так и страной в целом.

Это несоответствие и выделяет Пермский край на фоне остальных регионов страны, в том числе и крупнейших, несмотря на то, что валовые объемы затрат на культуру в Прикамье так и не вышли за пределы «среднедопустимых» как в сторону превышения, так и наоборот. Можно предположить, что управление сферой культуры в Прикамье в период 2009–2010 годов имело собственные ориентиры, не зависящие от текущих экономических провалов и успехов. Более того, забегая вперед, скажу, что в этот период в Перми соотношение рассматриваемых сфер управления намеревались повернуть буквально на 180 градусов: культура должна определять экономику, а не наоборот – таков был лозунг пермской «культурной революции».

II

В начале нового тысячелетия были декларированы и приняты многочисленные документы, касающиеся вопросов культурной политики, культурного развития и межкультурного взаимодействия, на самом высоком международном уровне – ООН (в частности UNESCO, Конференцией по торговле и развитию – UNCTAD, Программой развития – UNDP), Европейским союзом, Советом Европы и другими. Столь обильно в относительно короткий период документы по этой тематике прежде никогда не публиковались. Их появление во многом предопределило и концепцию пермской «культурной революции». В этих документах просматриваются несколько ключевых тем – но сейчас я хотел бы обратить внимание на взаимоотношения культуры и экономического развития.

Возникновение этой группы документов – итог длительного и неспешного пути мирового сообщества по переосмыслению культурной сферы как объекта управления, а начало этот путь берет из череды экономических неурядиц, и, в частности, из кризиса 1980–1982 годов. Коротко напомню причины и основные вехи этого пути. Золотая эра капитализма, послевоенный экономический рост стал иссякать в начале 1970-х: в 1971–1973 годы рухнула принятая в 1944-м Бреттон-Вудская валютная система фиксированных курсов (в 1976-м ее сменила Ямайская), в 1973-м и 1979 годах – ценовые шоки на мировом нефтяном рынке. В результате инфляция и безработица в Европе и Америке подскочили уже в 1970-е. В 1980 году начинается полноценный экономический кризис в развитых странах: сильнее всего он проявился в Великобритании, но задел и Францию, и США, и другие развитые национальные экономики. А в 1982-м стартовал серьезный долговой кризис в развивающихся странах – в Латинской Америке и Африке (начался с Мексики), который продлился фактически до конца 1980-х. В результате 1980-е в ООН стали называть «потерянным десятилетием для развития» (lost decade for development). Осмыслять причины провала прежней политики развития начали еще в начале 1980-х и продолжают до сих пор [5]. Самое главное, что пересмотру подвергся сам концепт развития: уже в 1980-е его отвязали от показателей экономического роста и стали расширять на другие сферы. Поначалу громче всего обсуждалась сфера экологии: именно тогда был провозглашен принцип трех столпов устойчивого развития – экономика, окружающая среда и общество (заслуга Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию под руководством Гру Брундтланд, работавшей на этом посту в 1983–1987 годах). Параллельно в качестве фактора/аспекта развития прорабатывалась и культурная сфера: в 1982 году UNESCO собрала в Мехико Всемирную конференцию по политике в области культуры, на которой были торжественно провозглашены Всемирные принципы культурной политики, в том числе принцип фундаментальной взаимосвязи развития (роста) и сферы культуры. Одной из важнейших заслуг конференции в Мехико стало то, что период 1988–1997 годов был объявлен ООН Всемирным десятилетием развития культуры, первая из четырех задач которого – «более четкое выявление культурного аспекта развития» [6]. В рамках десятилетия культуры в начале 1990-х ООН по инициативе UNESCO собирает Всемирную комиссию по культуре и развитию, перед которой ставит пять задач: 1) определить, какие культурные и социокультурные факторы сильнее всех влияют на развитие; 2) выяснить, как экономический рост влияет на культуру; 3) связать культуру с существующими моделями развития; 4) проследить влияние культурного развития на индивидуальное и коллективное благосостояние; 5) определить/проявить креативность как явление/процесс и оценить его роль в (экономическом) развитии и международной кооперации. «Работа этой независимой комиссии будет совершенной новой, так как взаимосвязи между культурой и развитием прежде ни разу не анализировались так комплексно и согласованно в мировом масштабе». В комиссию вошли 12 основных членов – в основном экономисты, а также социологи, антропологи и деятели культуры всего мира (Россию представлял режиссер Никита Михалков); пятеро почетных членов – в их числе Илья Пригожин и Клод Леви-Стросс; возглавил комиссию бывший генсек ООН (1982–1991) Хавьер Перес де Куэльяр [7].

В конце 1995 года Комиссия опубликовала отчет «Наше творческое разнообразие» («Our Creative Diversity»), ставший поворотным пунктом в международном понимании культурной политики. В нем уже содержится большинство тезисов и положений (в том или ином виде), которые станут основой для всплеска культурных стратегий начала нынешнего века и вдохновят пермские культурные инициативы. Например:

– Культура может пониматься как во всеобъемлющем смысле (и тогда все есть культура), так и в узком, причем в последнем случае она может выступать как катализатор/ингибитор развития, в том числе экономического роста, а значит, культура вполне может рассматриваться как инструмент стимулирования экономики в рамках прикладной культурной политики.

– Необходимо в корне пересмотреть отношение к работе по сохранению наследия: она должна быть пронизана духом развития, а не духом ностальгии [8].

– В основе экономики знаний и инноваций лежит творческая способность (креативность) как отдельной личности, так и общности в целом; ей невозможно обучить как таковой, как невозможно заставить быть креативным, но она может быть взращена при помощи инструментов культурной политики.

– Креативность коренится в собственной культурной традиции, но особенно ярко проявляется при межкультурном диалоге.

– Необходимо перестать понимать под культурой (и поддерживать) исключительно так называемые классические и конвенциональные образцы и институты. Огромный ресурс креативности кроется в субкультурах (в частности стрит-арте и паблик-арте всех типов), привычках и моделях организации повседневности, ревитализации культурных практик (в том числе ремесленных) малых народностей.

– Главная роль в культурной политике нового типа должна принадлежать локальному уровню, а не национальному. Здесь же: один из ориентиров для муниципалитетов – концепт Creative City и принцип дружественной городской среды.

– Особое внимание необходимо уделять культурным индустриям, демонстрирующим выдающуюся экономическую динамику. У них есть ряд особенностей: их продукцию нельзя рассматривать только лишь как обыкновенные коммерческие рыночные продукты, так как она еще и носитель самобытности, ценностей и смысла, при этом капиталоемкость таких индустрий совсем невелика, но они не могут самостоятельно существовать в рыночной среде без государственной/муниципальной поддержки [9].

По результатам работы Всемирной комиссии по культуре и развитию и ее доклада весной 1998 года в Стокгольме прошла большая Межправительственная конференция по политике культуры в интересах развития. После чего стратегические и программные документы самого высокого уровня посыпались один за другим:

– UNESCO: «Всеобщая декларация о культурном разнообразии» (2001), «Конвенция об охране нематериального культурного наследия» (2003), «Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения» [10] (2005);

– Совет Европы: «Рамочная стратегия о значимости культурного наследия для общества» (2005) и «Стратегия развития межкультурного диалога (декларация)» [11] (2005);

– Всемирная организация «Объединенные города и местные власти» (крупнейшая в мире ассоциация на негосударственном уровне): «Повестка XXI века для культуры» («Agenda 21 for Culture» [12]; 2004), которая в дальнейшем переросла в движение «Культура – четвертый столп устойчивого развития» [13] (2010);

– Европейский союз (Еврокомиссия): «Европейская повестка для культуры в глобализующемся мире» [14] (2007).

– Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD): программа «Креативная экономика и индустрии» (формально с 2004 года), и, в частности, первый доклад-манифест этой программы, вышедший весной 2008-го, «Задача оценки креативной экономики для формирования обоснованной политики» («Creative Economy Report 2008: The Challenge of Assessing the Creative Economy towards Informed Policy-making» [15]).

Россия, по большому счету, была в стороне от этих процессов переосмысления культурной политики, пусть Михалков и участвовал в работе Комиссии по культуре и развитию, а в «Объединенные города и местные власти» входят многие российские муниципалитеты, а некоторые из них даже приняли «Повестку XXI». В результате Россия до сих пор так и не ратифицировала ни конвенцию о нематериальном наследии, ни конвенцию о культурном разнообразии. (Вместе с тем, кажется, что мировое сообщество в то время так же не было готово обратиться к богатому опыту советской культурной политики, считая его только пропагандистскими приемами отжившего свой век людоедского режима.)

III

Марат Гельман стал бывать в Перми по приглашению Сергея Гордеева с конца 2007-го, в июне 2008-го Борис Мильграм был назначен министром культуры и массовых коммуникаций края, активная фаза «культурной революции» началась в сентябре 2008 года. В середине сентября прошел четвертый Пермский экономический форум, его темой были «Новые метрополии: города, которые выбирают». Губернатор Олег Чиркунов, открывая мероприятие, так уточнил эту тему:

«Люди становятся главным фактором развития экономики. Конкуренция между регионами и городами за население стремительно растет. Как человек принимает решение, где ему жить? Какие города привлекают? Мы выделяем пять ключей: градостроительство [16], образование, здравоохранение, культура, безопасность» [17].

Неожиданно ярко на форуме прозвучала именно культура (в частности на секциях «Культурное наследие – архив или ресурс развития современного города» и «Современное искусство – особый ресурс развития городской среды»): специалисты быстро убедили собравшихся, в том числе губернатора, что культура – это вовсе не только привлекательный декор, но и мощный инструмент стимулирования современной экономики. Марат Гельман презентовал концепцию Пермского музея современного искусства в здании бывшего Речного вокзала, в рамках которой обозначил лозунг-тезис, впоследствии ставший девизом для всей «культурной революции»: развивать территорию посредством культуры – это быстро и дешево. В конце сентябре 2008 года в Перми на Речном вокзале открылась выставка «Русское бедное», ее автор и инвестор – сенатор от Пермского края Сергей Гордеев, куратор – Марат Гельман [18]. Гордеев предпослал выставке небольшую статью-манифест «Наш новый мотор», в которой так писал о Перми:

«Город-завод, центр “горнозаводской цивилизации” за все время своего существования, физического и мифического, породил немало прорывов, чудес и достижений. […] Заводы, служившие двигателями Пермской цивилизации, не исчезли, они развиваются и обретают новые качества, но они уже “устали” тащить на себе город, им нужна помощь. […] Городу с такой легендарной историей нужны новые места притяжения, новые магниты, новые моторы. Нам нужен новый мотор!» [19]

«Новым мотором» и «штабом модернизации жизни города», по Гордееву, должен был стать Пермский музей современного искусства. (Хотя выставка «Русское бедное» фактически ознаменовала открытие музея, формально он был зарегистрирован лишь в мае 2009 года как краевое государственное автономное учреждение.)

Обратите внимание: это сентябрь 2008 года. Уверен, ни Гельман, ни Гордеев не могли знать, что буквально в эти же дни, в середине сентября, в США начинаются драматические финансовые потрясения, приобретшие масштабы мирового финансового – и позже экономического – кризиса. На его фоне призывы в духе «Нам нужен новый мотор» и аргументы вроде «Культура – это быстро и дешево» выглядели особенно вызывающе: одно дело браться за культуру в посткризисный период (мировая практика, описанная выше), другое – пытаться преодолеть острую фазу кризиса инструментами культурной политики.

Но вышло так: в 2009 году именно культурный вектор был принят губернатором как основной путь развития края как в условиях кризиса, так и на посткризисную перспективу. Вообще замечу, что пермский культурный процесс было очень скуп на формализованные программные документы, где четко фиксировались бы направления, конкретные задачи и показатели развития: и губернатор Чиркунов, и министр Мильграм предпочитали обозначать направление движения заявлениями-лозунгами. В этой связи стоит обратить особенное внимание на доклад Бориса Мильграма «Пермь как культурная столица России», который стал центральным на пятом Пермском экономическом форуме в сентябре 2009 года. Это выступление de facto стало главным концептуальным документом «культурной революции». Приведу его ключевые положения (я не редактировал формулировки тезисов из выступления, но перекомпоновал их, что, по-моему, не противоречит смыслу выступления Мильграма):

«– Каждому городу, претендующему на что-то в будущем, нужна своя неповторимая ниша, своя особая миссия, отличная от соседнего города. По большому счету, своя судьба. […] При этом ниша культурной столицы, как это ни парадоксально, сейчас свободна. […] Мы хотим сделать Пермь культурной столицей России. […] В России есть огромное число свободных творческих ресурсов, которые ищут площадки для роста и развития. Творческие люди ищут культурную столицу, они хотят в нее приехать, и многие уже приезжают сюда, в Пермь.

– Развитие культуры, построение современного культурного пространства – это наиболее эффективный инструмент развития и всего края, и его экономики. Развитие культуры – это быстро и дешево! Наша деятельность – это валоризация, превращение малостоящего в бесценное! […] Культура может стать важнейшим фактором экономического развития. Мы здесь не изобретаем велосипед! Как это произошло в мире? Примеров множество.

– Анализ показывает, что построение культурной столицы – единственный шанс для края и города. […] У края нет очевидных конкурентных преимуществ по отношению к остальным регионам России. […] Куда нам двигаться? В развитие обрабатывающей промышленности, в так называемый реальный сектор экономики? Так он лежит на боку и за десять лет экономического роста так и не поднялся! В кризис он точно не поднимется. Мне могут сказать, что культурой сыт не будешь. Я вам отвечу, что мы скоро и так сыты не будем. Нравится кому-то или нет, но индустриальная эпоха в Перми закончилась. […] Мы первый индустриальный город [в России], который со всей очевидностью понял, что мы стоим на пороге новой эпохи с иной экономикой [курсив мой. – Г.Ж.].

– Культурная столица характеризуется четырьмя особенностями. 1) Культурная столица – это город-резиденция, место, куда приезжают сначала ненадолго, потом – работать, потом – остаются жить. […] 2) Культурная столица – это город-фестиваль, это место, где постоянно происходят какие-то важные и интересные события. […] 3) Культурная столица – это город, в котором делаются творческие карьеры, существует творческая конкуренция. Для этого нужны организации-флагманы. Флагман – это новая мощная передовая институция, вытягивающая всю социально-экономическую систему. […] 4) Столица – это город свободных людей. Творческий человек всегда свободен, в первую очередь внутренне. Свободный, творческий человек – наш главный экономический ресурс. Именно поэтому нашей стране нужна территория, где талантливые люди взяли бы на себя миссию интеллектуального и духовного поиска. Потребность в этом, как я уже говорил, огромная, эта ниша не заполнена. Москва и Петербург, не буду останавливаться на причинах, с этой задачей не справляются. А если есть потребность – значит, есть и экономика» [20].

Добавлю еще один штрих: под конец выступления Борис Мильграм в очередной раз сослался на европейский опыт:

«Стратегический характер развития культуры подтверждает тот факт, что кризисный секвестр бюджета Франции не затронул единственной статьи расходов – это расходы на культуру. И в этом заложен глубокий мировоззренческий смысл» [21].

Напомню результаты анализа из первой части статьи: в 2009 году в среднем по сумме регионального и муниципального уровня бюджетной системы в России затраты на культуру снизились на 10,5% к уровню 2008-го, а Пермский край расходы по статье «Культура и кинематография» сумел удержать. В грядущем 2010 году отличие стало еще ярче: в среднем российские субъекты по-прежнему сокращали финансирование культуры – минус 12,9% к уровню 2008 года, Пермский край их серьезно увеличил – плюс 13,7%. На Европу Прикамье ориентировалось не только на словах.

В феврале 2010 года в Перми провели международный форум «Культура: миссии, перспективы, модели развития», его заявленная цель – подведение промежуточных итогов и корректировка политики; там был дан старт написанию полноценной концепции культурной политики края. Но больше всего форум запомнился знаменитой целью-лозунгом, заявленной Олегом Чиркуновым:

«Пермь должна стать культурной столицей Европы в 2016 году [22]. Я не хуже вас знаю, почему это невозможно, в том числе и по формальным признакам. Но может статься, что в нашем проекте окажутся заинтересованы самые различные стороны, например, наша федеральная власть. Обратите внимание на проекты “Сочи-2014”, универсиаду в Казани 2013 года. Власти нужны такие точки роста: благодаря концентрации силы и ресурсов на высокий мировой уровень в них поднимаются определенные отрасли. Культура – точно такой проект, причем самый малозатратный. Вложения в культуру по эффективности соизмеримы с инвестициями в углеводороды» [23].

На этом концептуальная работа в стане «революционеров» затихает. Проект концепции культурной политики Пермского края, как и было объявлено, появился в том же, 2010-м, году. Это объемный документ, истинная цель которого – оправдать и фундировать с позиции мировой (и в частности европейской) практики то, что и так уже было сказано и сделано в крае. Больше всего внимания авторы уделили феномену креативной экономики и творческих индустрий в духе отчетов UNCTAD:

«Современная культура не дотационный придаток к экономике, а ее передовой край. Это заставляет развивать такую область, как экономика культуры, которая ищет и находит возможности просчитать эффекты от культурных вложений – а значит, привлечь новые инвестиции» [24].

Однако, с одной стороны, опубликованный проект не добавил ничего нового к пермским начинаниям в концептуальном смысле, с другой, – формализация и композиция направлений и задач культурной политики в нем так и не была доведена до по-настоящему конкретного уровня. И уже шестой Пермский экономический форум, прошедший в сентябре 2010 года с небывалой помпой [25], оставил ощущение пустоты: все лозунги уже развесили, а собственного опыта пока наработано немного. Важно, что наработка опыта в Пермском крае была сопряжена с его обязательной трансляцией – с 2010 года существенная часть энергии команды Гельмана была отдана этому направлению, а не уточнению и конкретизации пермской стратегии. Здесь присутствовала некоторая двойственность: с одной стороны, «революционеры» заявляли, что выбрали для Перми нишевую стратегию, с другой стороны, намеревались использовать пермский кейс как пилотный, наработанный в Перми опыт как модельный для других российских городов и регионов.

За трансляцию пермского опыта должен был отвечать проект «Культурный альянс», широко о нем заговорили летом 2010 года. В июне эта инициатива получила одобрение от президиума генерального совета «Единой России» (что для многих стало сюрпризом), кураторами назначили Гельмана и музыканта Игоря Бутмана; далее под проект планировалось разработать не то партийную, не то даже федеральную целевую программу. В том же июне соглашение в рамках «Культурного альянса» подписали Пермский край и Санкт-Петербург, впоследствии к пермскому опыту и «Альянсу» присматривались Краснодар, Воронеж, Казань, Ульяновск, Нижний Новгород, Киров, Ижевск, Тверь и другие города. В ноябре 2011 года в Перми (очень скромно) прошел всероссийский форум, где было постулировано, что отныне «Альянс» – объединение регионов и городов России, делающих ставку в перспективном социально-экономическом развитии на культуру и креативную экономику, децентрализацию и развитие горизонтальных творческих связей. На тот момент таковых насчитали 13, по планам Марата Гельмана, «Альянс» должен был связать до 20–40 крупных российских городов.

Одно дело – лозунги, декларации и стратегии, и совсем другое – их реальное воплощение. О конкретных событиях пермской «культурной революции» – и, в частности, о конфликтах деятелей новой культурной политики с местной интеллектуальной и художественной элитой – написано много, в рамках статьи я не хотел бы вдаваться в эту область, отмечу лишь два важных момента.

Первый: основная масса споров и возмущений касалась не концептуального уровня (хотя были столкновения и в этом – вспомним писателя Алексея Иванова), а практического – выбора конкретного инструментария (почему именно такое искусство ставится во главу угла), стиля и методов управления (игнорирование местного сообщества, презрительное отношение к нему со стороны «варягов»).

Второй момент: противостояние местной элиты команде Мильграма–Гельмана было острым фактически с самого начала: да, «Русское бедное» вызвало почти всеобщее обожание, но, скажем, уже следующая выставка в музее современного искусства – «Евангельский проект» Дмитрия Врубеля и Виктории Тимофеевой, который открылся в феврале 2009 года, – породила массу возмущения, негодования и даже ненависти. Тем не менее поначалу это противостояние все же носило характер диалога, жаркого диспута, ожесточенного спора. Еще на форуме «Культура: миссии, перспективы, модели развития» в феврале 2010 года стороны были способны к беседе и демонстрировали какую-никакую открытость друг другу. Но уже к осени противоборство переросло в открытую информационную войну, а на том самом помпезном экономическом форуме в сентябре 2010-го из крупных фигур местной культурной элиты не присутствовал никто. Стало очевидно, что ни конструктивный диалог, ни примирение уже невозможны.

Через полтора года команда «революционеров» эту войну окончательно проиграла. Концепция культурной политики Пермского края так и не была принята. Не принес желаемых результатов и «Альянс»: никакая федеральная программа тоже не была разработана, более-менее существенное сотрудничество у Перми сложилось разве что с Петербургом. Весной 2012 года Олег Чиркунов досрочно подал в отставку в середине второго губернаторского срока, после чего покинул госслужбу и политику и вернулся в бизнес. Летом того же года из правительства края ушел Борис Мильграм – он вернулся на должность худрука Пермского театра драмы, который впервые возглавил в 2004 году. А через год из музея современного искусства со скандалом уволили Марата Гельмана, в 2014-м он эмигрировал в Черногорию.

IV

Пермская инициатива – и сама по себе, и попытка ее федеральной экспансии в виде «Культурного альянса», – помимо прочих причин, не получили развития еще и потому, что противоречила процессам, порожденным кризисными явлениями в экономике и антикризисными мероприятиями российского правительства. Марат Гельман каждый раз подчеркивал, что работает исключительно в области культуры и никаких прямых воздействий ни на политику, ни на экономику оказывать не собирается (только косвенное стимулирование), так что в условиях отсутствия в то время внятной культурной политики в России противоречий здесь быть не могло. Но получилось, что «пермская инициатива» вошла в противоречие как раз с экономической политикой – той самой, независимость от которой (а то и главенство над которой) она изо всех сил постулировала. Полноценное рассмотрение этой темы требует отдельного исследования (в частности требуется показать, как эти противоречия проявлялись в конкретных событиях), однако уже по итогам нашей статьи можно выделить три фундаментальных концептуальных расхождения.

1. «Постиндустриальность vs. реиндустриализация»

Пермская «культурная революция» пришлась на годы президентства Дмитрия Медведева, запомнившиеся в числе прочего так называемой «Программой четырех “И”: институты, инфраструктура, инновации и инвестиции». Новая культурная политика, с ее ставкой на креативность и постиндустриальную экономику, с «Программой четырех “И”» вполне увязывалась, в частности, через пункт, касающийся стимулирования инноваций. Так, одним из центральных докладчиков на Пермском экономическом форуме в сентябре 2010 года был глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс. Нахваливая избранную Пермским краем стратегию, он говорил:

«Инновационные модели экономики – это не централизованные системы управления, они всегда регионализированы. А в условиях нашей страны региональный срез является просто ключевым. Сейчас мы видим пару десятков инициативных регионов, которые буквально выстроились на старте. И я думаю, что в этом забеге мы буквально в короткий промежуток времени увидим интересные результаты» [26].

Однако реальная антикризисная социально-экономическая политика имела совсем иные черты. Вообще любая антикризисная деятельность – это всегда сложный поиск баланса между либертарианским «очистительным эффектом» (неактуальные формы отомрут, не мешайте им в этом, новые жизнеспособные формы заколосятся на освободившемся пространстве – о чем и говорил Борис Мильграм осенью 2009 года) и консервативным «спасением любой ценой» (в том числе, разумеется, цементирование прежних неэффективных черт). Российское федеральное правительство в 2009–2011 годах ориентировалось на консервативный полюс. Такой выбор понятен: кризис ударил по стране неожиданно сильно, антикризисные методы реализовывались не системно-институционально, а в ручном режиме (казалось, что так быстрее), последний же удобнее применять к крупным интегрированным индустриальным холдингам (с большим числом работников), чем к аморфной массе небольших компаний, принадлежащих сфере креативной экономики. В результате призывы к постиндустриальной инновационной и креативной экономике как в рамках «Программы четырех “И”», так и со стороны «культурных революционеров» утратили актуальность.

2. «Локальность vs. централизация»

Кризис сильно ударил по всей бюджетной системе: в 2009 году доходы федерального бюджета упали на 27,3% к уровню 2008-го, средние доходы регионального уровня – на 12% (и это с учетом балансирующих дотаций!), в Пермском крае, в частности, – на 20,9%; в 2010-м ситуация не улучшилась. В результате регионы были вынуждены снижать расходы по всем направлениям, за исключением одного – социальная политика, – расходы по которому взлетели (главная задача губернаторов – не допустить социального недовольства любой ценой); больше всего регионы экономили на жилищно-коммунальной сфере и разделе «Национальная экономика». Пермский край действовал в той же логике, кроме уже упомянутого роста расходов на культуру. Однако федеральное правительство обладало серьезным резервным фондом (на региональном уровне ничего подобного не наблюдалось), потому федеральный бюджет расходов не уменьшал, и даже наоборот – максимально взял на себя все обязательства и инициативы.

В результате вышло так, что от кризиса в России более всего пострадали сильные и независимые регионы: из-за особенности структуры отечественной экономики и бюджетно-налоговой системы (отличающихся от европейских) они потеряли существенную часть собственных доходов. Разумеется, это подкосило их самостоятельность и инициативность в целом, что привело к очередному витку централизации власти в России: импульс этого процесса был бюджетно-экономического характера, но впоследствии он был закреплен политически и административно. Разумеется, это прямо противоречило ставке на локальную культурную политику, децентрализацию и межрегиональные горизонтальные связи – теперь все (в еще большей степени, чем раньше) делалось через Москву, шансы на успех нишевых стратегий резко сокращались.

3. «Мегаполисы vs. малые города»

Отдельная тема, громко зазвучавшая в кризис, – поддержка малых монопромышленных городов. После протестных событий весны–лета 2009 года в городке Пикалёве Ленинградской области, где в кризис было остановлено цементное производство – основа городского хозяйства, на моногорода стали смотреть как на потенциальные источники опасных социальных волнений. Тем, что новая культурная политика (и почти все внимание краевых властей) почти целиком концентрируется исключительно в Перми и мало касается остальной территории региона, губернатора Чиркунова и его команду попрекали постоянно [27]. Такие упреки особенно обострились по мере разворачивания кампании по спасению моногородов – в Пермском крае их много, а губернатор, видите ли, рассуждает о развитии модной городской среды в Перми, а не о спасении, скажем, Чусовского металлургического завода. Рассуждали примерно так: Пермь – большой город, он сам справится, а Чусовой – маленький, поэтому надо заниматься Чусовым, а не Пермью.

Эта громкая кампания по поддержке моногородов хотя и была на деле малопродуктивна (уж очень сложная это проблема), зато сформировала в сознании власти устойчивую патерналистскую модель поддержки территорий, в которой есть сильный прогрессивный центр-донор и есть традиционные дотационные малые города. Видится, что эта модель оказалась очень удобной для выстраивания и осмысления взаимоотношений столицы и провинции в России [28]. Беда в том, что крупные города, особенно миллионники, которые прогрессивны, обладают потенциалом развития и сами могли бы выступать в роли локальных центров принятия решений, оказываются за рамками этой схемы. Но именно на такие альтернативные центры делали ставку и Олег Чиркунов, и «Культурный альянс». Однако в кризис стало ясно, что в картине мира федеральной власти на роль полноценного российского мегаполиса может полноправно претендовать только Москва – и объем московского бюджета, оттеняемый положением других субъектов федерации (не говоря уж о муниципалитетах), хорошо иллюстрирует этот тезис.

***

Принципиально вопрос об итогах «пермской инициативы» все же остается открытым. Не возникни столь резкие противоречия между пермской культурной и федеральной экономической политиками, продолжись «культурная революция», удалось бы тогда Прикамью, преодолев кризисный удар, начать новый цикл качественно иного роста? Сгодились бы приемы культурной политики для борьбы с экономическим обвалом в рамках крупного хозяйственного комплекса?

В общем виде ответ на вторую часть вопроса, думается, будет в духе «нет, но…». «Нет» – потому что отклик управляемой системы на меры культурной политики в целом и в среднем всегда медленнее, чем на меры экономические. (Здесь не стоит путать культурную политику с пропагандой и идеологической накачкой.) А антикризисная политика – это всегда оперативное управление. В этом смысле сложно согласиться с тезисом Марата Гельмана, что культурная политика (в рамках большого субъекта федерации во время кризисного обвала) – это быстрый путь к росту. «Но» – потому что даже в ситуации быстрой антикризисной помощи экономическими инструментами необходимо учитывать, а то и использовать факторы из сферы культурного управления. Тогда в России это не было принято.

На первую часть вопроса, касающуюся нового цикла роста, очень хочется ответить: «Почему бы и нет?» – и не только для Пермского края. В частности, существенная отдача была возможна от сплава культурной политики и принципов децентрализации при усилении межрегионального взаимодействия. С одной стороны, многие регионалисты сходятся во мнении, что воплощение этих принципов на деле благотворно скажется на развитии страны. С другой, – межрегиональное взаимодействие на экономическом уровне в современной России удается слабо, во многом виной тому наследие советских подходов к размещению производительных сил. Поэтому интенсификация межрегионального сотрудничества через сферу культуры («Культурный альянс») могла быть вполне обоснованной и перспективной.

Однако конкретных ответов мы уже точно не получим. Сегодня 2008–2012 годы и в России, и в мире в целом выглядят как давно ушедшая эпоха. К тому же в 2014 году федеральная власть сама, наконец, концептуально взялась за культуру: были приняты основы (2014) и стратегия (2016) государственной культурной политики, сформирован масштабный национальный проект «Культура» (2018), инициирована разработка (2018–2019) нового закона «О культуре». Оценивать эти документы мы здесь не будем – важно, что все это (и многое другое) еще больше отдалило от настоящего то время, когда разворачивалась пермская «культурная революция». Зато эта дистанция позволяет взглянуть на произошедшее в Пермском крае как на завершившийся и потому целостный феномен, отнестись к нему с необходимой степенью бесстрастия и восполнить лакуны в его описании и исследовании.

[1] См., например: Лысенко О. Последствия Пермского культурного проекта (по материалам социологических исследований) // Неприкосновенный запас. 2016. № 1(105) (www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/105_nz_1_2016/article/11764/).

[2] Анализируемый показатель – затраты на сферу культуры – выделяется в рамках функциональной классификации расходной части бюджетов. На протяжении рассматриваемого периода (2000–2018) бюджетная система РФ переживала реформы, и схема функциональной классификации несколько раз менялась. На промежутке 2000–2004 годов за ключевой показатель принимается совокупный объем затрат по разделу 15 «Культура, искусство и кинематография». С 2005 года прежние разделы 15 («Культура…») и 16 («Средства массовой информации») были объединены в новый раздел 8 «Культура, кинематография, средства массовой информации», состоящий из подразделов 0801 «Культура», 0802 «Кинематография», 0803 «Телевидение и радиовещание», 0804 «Периодическая печать и издательства», 0805 «Прикладные научные исследования…», 0806 «Другие вопросы…». Ввиду этого ключевой показатель рассчитывается как разность между совокупным объемом затрат по разделу 8 и объемами затрат по подразделам 0803 и 0804. Но, так как в подразделы 0805 и 0806 могут входить затраты, связанные со сферой СМИ, а выявить эти суммы исходя из имеющихся данных не представляется возможным, признаю, что рассчитываемый показатель обладает погрешностью. Однако замечу, что объемы даже самих подразделов 0805 и 0806 в сравнении с совокупными тратами по разделу 8 невелики, следовательно, указанная погрешность скорее всего несущественна. Эта схема функциональной классификации действовала по 2010 год включительно. С 2011 года схема функциональной классификации расходов бюджета опять изменилась: затраты на поддержку средств массовой информации вновь были вынесены в самостоятельный раздел 12, обновленный раздел 8 получил название «Культура, кинематография», что совпадает с анализируемым показателем.

[3] Здесь есть техническая особенность: в марте 2019 года Росстат пересмотрел методологию расчета ВВП, в результате чего объем пересчитанного показателя вырос, следовательно, все относительные индикаторы упали. Поэтому при расчете по старой методологии к 2018 году соотношение гострат на культуру к ВВП вполне могло перешагнуть отметку в 0,6%, однако, по официальным отчетным данным, составляет всего 0,51%.

[4] Пара любопытных исключений из правила «валовой продукт – затраты на культуру». Первое – Якутия: ранг республики среди субъектов РФ по объему валового продукта заметно ниже, чем ранг по тратам на культуру. Второе – Челябинская и Самарская области: это сильные экономические регионы с мощным индустриальным комплексом, которые по показателю валового регионального продукта всегда входят в число лидеров страны, однако траты на культуру в их консолидированных бюджетах закладывались заметно ниже, чем того «требовала» экономическая мощь.

[5] См., например: World Economic and Social Survey 2017: Reflecting on 70 years of Development Policy Analysis (www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-and-social-survey-2017-reflecting-on70-years-of-development-policy-analysis/).

[6] Провозглашение Всемирного десятилетия развития культуры (резолюция A/RES/41/187 41-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (https://undocs.org/ru/A/RES/41/187).

[7] World Commission on Culture and Development [информационный документ 27 C/INF.11 27-й Генеральной конференции UNESCO] (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000095724).

[8] Конкретно этот пункт – серьезный упрек практикам работы самой UNESCO.

[9] Our Creative Diversity: Report of the World Commission on Culture and Development (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000101651).

[10] Конвенция о культурном разнообразии, пожалуй, самый четкий с концептуальной точки зрения документ из упомянутых здесь: помимо прочего, в нем уже эксплицитно определены понятия форм культурного самовыражения, культурных индустрий и культурных товаров, культурной политики и межкультурного взаимодействия.

[11] Замечу, что в этом документе много говориться о налаживании межрелигиозного (межконфессионального) диалога, что в явном виде не присутствует ни в одном из документов ООН (слово «религия» UNESCO вообще старается не употреблять). Кроме того, очевидно, что одна из важнейших мотиваций возникновения стратегий – антитеррористическая, и это тоже выделяет документ из числа остальных.

[12] Особенная ценность «Agenda 21 for Culture» с точки зрения моего рассуждения, во-первых, в том, что этот документ более прочих ориентирован на практическое воплощение декларируемых принципов новой культурной политики (которое последовало), во-вторых, фундирует значимость именно локальной культурной политики.

[13] У лозунга и концепта «Четвертый столп» есть конкретный автор: «Agenda 21 for Culture» заимствовала его из небольшой книжки-манифеста австралийского активиста Джона Хокса: Hawkes J. The Fourth Pillar of Sustainability: Culture’s Essential Role in Public Planning. Melbourne, 2001.

[14] Подчеркну, в «Европейской повестке» уже прямо говорится, что культура – это креативность, а креативность – это инновации. Учитывая, что в Евросоюзе в 2007 году все еще действовала Лиссабонская стратегия, в которой знания и инновации полагались ключевыми факторами экономического роста, можно заключить, что таким образом Еврокомиссия напрямую и без всяческих оговорок назвала развитие культуры фактором роста экономики.

[15] Этот выдержанный в экономическом ключе доклад также во многом стал поворотным – после него креативные индустрии были повсеместно признаны драйверами социально-экономического развития в новом глобально-цифровом мире. Доклад писался совместно с представителями UNCTAD, UNESCO, UNDP, Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) и Международного торгового центра (ITC). С 2010 года UNCTAD регулярно публикует доклады об отдельных аспектах развития креативных индустрий.

[16] Градостроительство Чиркунов неспроста назвал первым – этой сферой он глубоко интересовался сам и впоследствии считал разработку мастер-плана Перми своим главным вкладом в развитие региона. Мастерплан начали разрабатывать еще до «культурной революции», над ним работали несколько бюро из Нидерландов, Финляндии и России, документ был принят в 2010 году. При этом известно, что знатоком и ценителем современного искусства сам Чиркунов никогда не был, а в вопросах культурной политики всецело доверял Мильграму и Гельману.

[17] Цит. по: Логинова О. Приоритеты городского развития выставлены // Эксперт Урал. 2008. № 37(345) (www.acexpert.ru/archive/37-345/prioriteti-gorodskogo-razvitiya-vistavleni.html).

[18] Для Гельмана успех этой выставки стал решающим: «В Пермь я приехал в первый раз в качестве каприза художника – это был декабрь 2007 года. Сергей Гордеев тогда затевал проект, хотел, чтобы десять великих художников сделали десять знаковых объектов в Перми. […] Проект как-то ушел в небытие, но зато мы с Чиркуновым зацепились. Потом я был в качестве друга (мы с Гордеевым давно дружим) и в качестве привлеченного специалиста, когда мы делали концепцию музея. Когда я нащупал идею “Русского бедного”, я понял, что нащупал очень важное. Содержание этой выставки – реальный нерв современного русского искусства. Она повлияет на развития культуры в дальнейшем. У меня за всю жизнь таких выставок было только две. Думал так: получится музей или не получится, но я должен сделать проект “Русское бедное” просто как выставку. А после успеха выставки, когда стало понятно, что весь проект “Пермь – культурная столица” будет не просто преодолением провинциальной косности, а интересной новаторской работой и вокруг тебя будут единомышленники, я уже стал заниматься этим проектом как собственным». Цит. по: Жога Г. Русское провинциальное // Эксперт Урал. 2009. № 44(398) (www.acexpert.ru/archive/44-398/russkoe-provincialnoe.html).

[19] Гордеев С. Наш новый мотор (www.bednoe.ru/about.html.

[20] Мильграм Б. Пермь как культурная столица России [доклад на пятом Пермском экономическом форуме] (http://vvmisharin.ru/wp-content/uploads/2016/09/Boris-Milgram.Razvitie-kultury-eto-bystro-i-deshevo.docx.

[21] Там же.

[22] В этом «столичном» целеполагании есть, помимо прочего, концептуальная противоречивость. С одной стороны, действительно, уже в докладе Мильграма в 2009 году указано, что краю необходимо обратить самое пристальное внимание на грантовые и партнерские программы Еврокомиссии. С другой стороны, можно припомнить, что проект «Культурная столица Европы» сравнительно давний и растет из другого корня, чем новая культурная политика, на которую ориентировался Пермский край.

[23] Цит. по: Жога Г. Будущее одной иллюзии // Эксперт Урал. 2010. № 9(411)(www.acexpert.ru/archive/9-411/budushee-odnoy-illyuzii.html).

[24] Пермский проект. Концепция культурной политики Пермского края (проект). С. 2 (http://kulturaperm.ru/files/Konsept%20polnyi.pdf).

[25] Прежде форумы проходили за городом в фешенебельном санатории «Демидково» и были больше похожи на тусовку узкого круга давних знакомых. Форум-2010 прошел в центре Перми: Соборную площадь превратили в центральный павильон, и все мероприятие выглядело как общегородское торжество, а не деловая конференция.

[26] Цит. по: Жога Г. Худсовет // Эксперт Урал. 2010. № 38(436) (www.acexpert.ru/archive/38-436/hudsovet.html).

[27] Разногласия на этот счет были и внутри команды «революционеров», например, об этом говорил Эдуард Бояков. В интервью весной 2013 года, после того, как встретился с новым министром культуры Пермского края Игорем Гладневым, режиссер рассказывал так: «Министр сказал о необходимости фокуса культурной политики на детском художественном воспитании. Совершенно согласен и искренне считаю, что отсутствие такового стало одной из главных ошибок предыдущей команды. Также он сказал о развитии территориальной политики и о внимании к городам края. Помню, я много раз шутил в сторону Гельмана, говоря, что он в крае был лишь однажды, когда летал с губернатором на вертолете в Чердынь. Это, конечно, преувеличение, но отсутствие внятной модели взаимоотношения [Перми] с [другими] городами [края] – это упущение. Сам я, кстати, за два лета объездил весь край, так что понимаю, что здесь происходит». Цит. по: Жога Г. Одиссей, непреклонный в напастях // Эксперт Урал. 2013. № 15(552) (www.acexpert.ru/archive/15-552/odissey-nepreklonniy-v-napastyah.html).

[28] Модель «Россия – страна малых городов» зажила своей жизнью, воплощаясь в том числе и в культурной политике. Вспомним, например, экспериментальный (и провалившийся) проект «Домов новой культуры» 2012–2015 годов – он относится к условно говоря переходному периоду в отечественной культурной политике. Или партийный проект «Единой России» «Культура малой родины», стартовавший в 2017-м, – это уже современный этап, который начался с принятия в конце 2014 года Основ государственной культурной политики. Или только что прошедший Год театра в России – и тот, и другой, и третий проект, будучи федеральными и централизованными в Москве, в первую очередь занимался поддержкой культурной жизни в небольших населенных пунктах, а крупные города как бы обходил стороной.