Опубликовано в журнале Неприкосновенный запас, номер 2, 2020

Павло Павлович Кравчук (р. 1980) – историк, главный специалист по историко-культурному наследию департамента культуры и туризма Запорожского городского совета.

[стр. 197—214 бумажной версии номера]

Общий план Запорожья как четко определенной проектной данности, мыслимой целостными образами, сложился в ходе дискуссии о будущем социалистических городов, которая оформила урбанистический горизонт нового строя. Родившаяся в конце 1920-х – начале 1930-х модель производства искусственной среды стала дисциплинарной основой для формирования культуры больших социальных проектов. Это парадигма всемогущего человека-творца, вооруженного то теорией марксизма-ленинизма, то инструментами научно-технического прогресса, сформировала особый тип социальных отношений, в котором отказ от историко-культурного опыта, дающего представление об альтернативах развития, является ключевым условием самообоснования. Если Запорожье и родилось как город, то в 1927 году – вместе с гигантом Днепростроем. Именно так в середине 1970-х считали наследники градостроителей первой пятилетки [1], невзирая ни на громкое празднование двухсотлетия города в 1970 году, ни на очевидную неувязку с общей исторической хронологией. Советская культура модернизма была ограничена регистром описания динамики длящихся состояний, не имея какой-либо приемлемой системы для критического постижения собственных историко-культурных предпосылок. Прошлое в целом не распознавалось как структурный элемент социального развития, его отчужденные образы лишь подчинялись общей визионерской картине. Историческая память как проблема ресурсной ограниченности модернизма достаточно долго не входила в повестку дня городских преобразований, чтобы в конечном счете предстать перед жителями индустриального города мировоззренческим тупиком. Крушение картины прогрессирующего будущего, эксплуатируемой агентами модернизма, наложилось тысячами трещин на некогда цельный и узнаваемый образ Большого Запорожья, низведя его до названия железнодорожной станции и тиражируемых в соцсетях иконок генплана 1932 года. Рождался новый тип исторического города, взывающего к вечности и потомкам не своими каменными руинами, а руинами смыслов. Исходной проблемой здесь является формирование языка локальных memory studies и бережное снятие аналитических наслоений вплоть до понимания мотивационно-ценностной подосновы, допускающей возможность исторически обусловленного коллективного действия.

1. Разрыв смыслов

Политически фиксированная и повседневная практика обращения к исторической памяти подчинена разным регулятивным структурам, позволяющим балансировать внутри историко-культурного единства Украины. В силу того, что на государственную власть возлагаются ожидания, связанные с ее статусом привилегированного субъекта истории, граждане, как правило, принимают доминирующую картину исторического развития, предлагаемую как основу для дальнейших преобразований. Эта картина определяет официальную риторику, планы научных институтов, образовательные программы, социальный заказ на медиаконтент, усердие в почитании отдельных памятных дат. И если государственная власть и политические элиты помогают сохранить мир и ведут к процветанию, то развернутая ими картина вызывает одобрение и усваивается как общее историческое представление (экспликация национальной политической памяти). Все зависит от того, как много граждан и достаточно ли долго они считают, что страна идет в правильном направлении.

Но, кроме общих исторических представлений, напоминающих о себе в дни войны, школьных экзаменов и памятных дат, украинские граждане, как и любые другие, являются носителями более локальных представлений, берущих начало в их индивидуальных биографиях, историях семей, организаций, предприятий, строений, улиц, скверов, площадей, районов, городов. Это важная часть рабочих агрегатов социальных связей, позволяющих правильно организовать взаимодействие в пределах своего сообщества. Именно в этих рамках историческая память выступает как практическая и регулятивная форма коммуникации, как своеобразная социальная перфокарта. Поэтому всегда велико искушение поставить автономность этой области повседневного под сомнение, подчеркивая ведущую роль представлений общего характера. В частности, украинский закон о декоммунизации прямо предписывал местным властям, в какой мере в публичных пространствах могут быть представлены реликты советского прошлого. Но избыточный характер общих исторических представлений, лишенных конкретного локального смысла, позволяет – за редким исключением – удерживать безопасную дистанцию между целеполаганием государства и отдельных граждан или социальных групп. Благодаря этому активный этап декоммунизации прошел достаточно безболезненно.

Насколько общие представления являются умышленно идеализированными образами прошлого, настолько же представления специальные не имеют какого-либо другого смысла, кроме ориентации в пространстве конкретного социального опыта. Локальные смыслы равнодушны к официальным историческим истинам, которые действенны лишь в перспективе долгосрочного воспроизводства. Отмечаемый в Украине каждую четвертую субботу ноября День памяти жертв голодоморов актуализирует воспоминания о трагических событиях советского прошлого, но на уровне агрегатов социальных связей не дает какой-либо практической возможности достоверно локализовать захоронения жертв голодоморов. Для таких больших индустриальных городов, как Запорожье, зримое отсутствие указанных мест захоронений (мест памяти) является отрицательным маркером наличия темы голодоморов в повседневной практике обращения к исторической памяти. Таким образом, официальная практика, создавая из множества событий единую шкалу, лишь внешне упорядочивает структуру локального повседневного опыта, в свою очередь позволяющего членам конкретного сообщества передвигаться от одного значения в шкале общих представлений к другому, оценивая их.

Смысловой разрыв между достаточно резко меняющимися официальными представлениями, связанными с инициативами государства, и обладающими исторической инерцией представлениями, специфичными для культурных практик конкретного сообщества, соответствует пониманию гетеротопии как локализации различных по своим смысловым параметрам пространств. В нашем случае это гетеротопии памяти, которые одновременно есть и сами объекты прошлого, и разные способы, техники их интерпретации.

Для жителей Запорожья наиболее близкими примерами гетеротопий памяти, пожалуй, будут уездный Александровск, село Вознесенка, остров Хортица и образцовый поселок Днепростроя (Соцгород). Эти исторические районы хорошо различимы в топографии современного индустриального города, определяясь личными и коллективными переживаниями исторических преобразований городской среды. Представления относительно них находятся в сложных отношениях и с общей картиной советского времени, и с периодом национальной независимости. Александровск, Вознесенка и Хортица делают невозможной любую упрощенную схему истории освоения южной Украины. Соцгород же является открытым вызовом для любой современной социальной политики.

Уникальность положения Соцгорода в гетеротопии памяти, позволяющей при разговоре о нем с легкостью переключаться на остросоциальные сюжеты, объясняет его предельно осторожную или негативную интерпретацию в официальных исторических представлениях. У советской власти не было ответа на простой вопрос: почему в государстве, провозгласившем диктатуру пролетариата, образцовый поселок не был предназначен для класса-гегемона? Для периода независимости проблема комплексных социальных преобразований в СССР ставится таким образом, что ее трудно различить в длинном ряду злодеяний режима. Оптика новых исторических представлений интерпретирует советскую индустриализацию и урбанизацию в основном как антигуманные большевистские эксперименты. Примером здесь может служить коллективная монография сотрудников Института истории Украины, где повседневность 1930-х раскрывается через перечень бесчеловечных инициатив власти:

«Урбанизация, милитаризация, коллективизация сельского хозяйства и индустриализация радикально меняли глубинные отношения общества и времени, трансформируя характер их восприятия с циклического на линейный. Указанные советские кампании были инструментами, характеризующимися разной степенью жесткости, и были направлены на разрушение традиционных устоев украинского повседневной мировосприятия» [2].

В официальных исторических представлениях наследие советского межвоенного модернизма, куда относится и Соцгород в Запорожье, остается фигурой умолчания, слепой зоной. Вместо детального различения общих тенденций в социальном развитии Европы, США и СССР, выстраиваются идеологические конструкции, которые отрицают продуктивный характер использованных в советском государстве стратегий развития – в разные периоды задействовавшие разные механизмы мобилизации, не всегда напрямую связанные с практиками государственного принуждения и террора. В данном отношении необходима изрядная доля редукционизма, чтобы не различать Днепростроя (1927–1932), зависевшего от свободной контрактации рабочей силы, и Беломорканала (1931–1933) – образцовой модели использования труда заключенных.

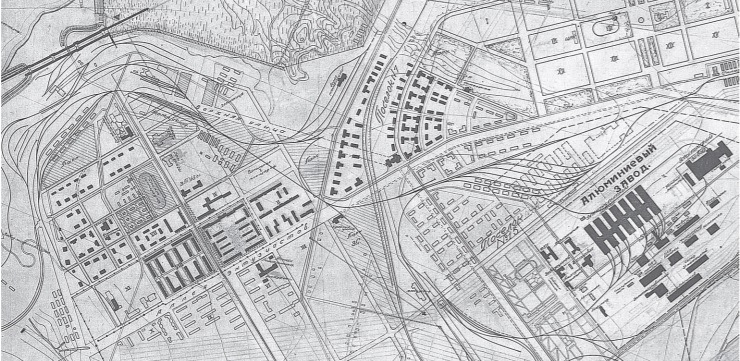

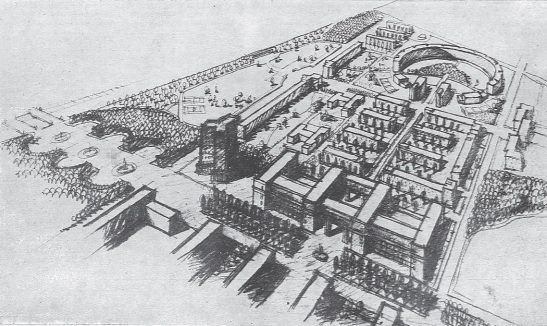

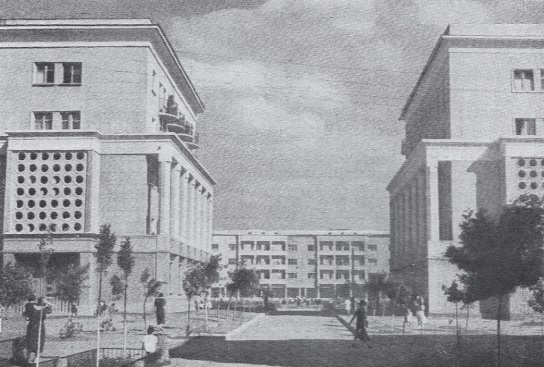

Именно в рамках Днепростроя осенью 1929 года были заложены первые капитальные дома Соцгорода (илл. 1) – так осуществлялся план развития запорожского промышленного комплекса. Конфигурация нового города как бы отрицала прежнюю стихийность в возникновении городской среды. Изначальный порядок задавали две главные планировочные оси, пересекающиеся под прямым углом. Одна из них выходила на площадку перед водосливной плотиной Днепровской ГЭС, другая – соединяла поселение с территорией будущего промышленного комбината (илл. 2). Договор на проектирование жилищного строительства был заключен с Виктором Весниным, под чьим началом работали такие видные архитекторы, как Николай Колли и Георгий Орлов. Задание на проектирование, выданное Главэлектро ВСНХ, предусматривало расселение персонала станции и других предприятий в индивидуальных малометражных квартирах, что очевидно шло вразрез с общей тенденцией на внедрение форм обобществленного быта. Впрочем, в угоду ультрасовременным поискам молодые сотрудники Веснина спроектировали квартал-коммуну, где размещались корпуса общежитий и гостиница [3]. Корпус коммуны молодых специалистов своими огромными стеклянными витражами невольно отсылал к решению здания школы Баухаус в Дессау (илл. 3).

Илл. 1. Застройка первых кварталов Соцгорода в Запорожье (1933). Из частного собрания Валерия Гущи. Илл. 2. Соцгород (в левой части) на генеральном плане Объединенного Днепровского строительства (по центру – барачные поселки) (1931). Из музейного собрания ПАО «Запорожсталь».

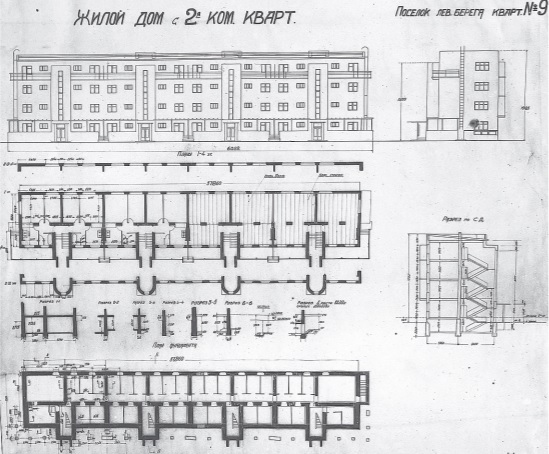

Начальный этап строительства Соцгорода (1929–1932) в значительной мере наследовал идее минимального жилища. Многоквартирные трехэтажные и четырехэтажные дома буквально собирались из типовых секций, спроектированных на основе стандартных двух- и трехкомнатных ячеек с отдельными кухнями и санузлами. Компактная, но разумно организованная планировка позволяла говорить о новом качестве быта для максимального количества семей. Массовость производства нового жилья, его равноценное поквартальное размещение, скромные технико-экономические характеристики (малые кухни и передние, низкие потолки, илл. 4) подчеркивали эгалитарный характер планируемого расселения, с равноценным доступом жителей городка к социально-бытовым, культурным и природным благам. Достигнутый результат вполне мог равняться с рабочими поселками во Франкфурте-на-Майне, Берлине или Магдебурге. Ряд расхождений с западными коллегами в культуре и технике градостроительства не мог скрыть общей приверженности зодчих первой очереди Соцгорода к интернациональному движению модернистов Neues Bauen.

Илл. 3. Корпус коммуны молодых специалистов № 9. Соцгород в Запорожье (1934). Из частного собрания Валерия Гущи. Илл. 4. Жилой дом из типовых секций с двухкомнатными ячейками. Соцгород в Запорожье (1931). Из музейного собрания ПАО «Запорожсталь».

2. «Хвастуны на похоронах»

Для украинских историков архитектуры и в советское время, и сейчас тема Соцгорода в Запорожье имела периферийный характер. Во-первых, по свежим следам обзорные очерки об архитектуре УССР писали или редактировали люди, которые помнили, как бригада Веснина, опираясь на поддержку союзных органов, отодвинула республиканский Гипроград от реализации программы капитального жилищного строительства. Во-вторых, пребывая в плену исключительно художественной тематики, исследователи недавнего времени исходили из того, что социальный заказ в архитектуре играет подчиненную или даже негативную роль. На фоне пересмотра общих исторических представлений эти два фактора привели к крайне пренебрежительному отношению к советскому градостроительному искусству первых пятилеток. Патриарх историко-архитектурных исследований, профессор Володимир Тимофеенко, отказывал в какой-либо художественной ценности архитектурному авангарду, так как его представители не использовали традиционных выразительных средств [4]. Согласимся, сомнительная оценка для творческого явления, сознательно порывавшего с традицией и нацеленного на социальную проблематику. Конструктивистский стандарт в архитектуре, прежде всего социальный, изменил жизнь советского человека на порядок глубже, чем вместе взятые фронтоны и колоннады отечественного неоклассицизма.

Описание индустриальной эстетики и связанных с ней преобразований городской среды для украинской историографии во многом определяется характерным пониманием советской модернизации исключительно как системы мобилизационно-насильственных кампаний. Использованная большевиками деиндивидуализирующая инфраструктура модерна, предопределившая пересборку всего западного мира, отрицается как изначально ложная по своему характеру, нацеленная на слом национального духа, мира традиционных ценностей, в том числе эстетических. Если Мераб Мамардашвили метафорически определял советскую власть как «Чингисхана с телеграфом», то в академической среде Киева, Запорожья или Львова эту фигуру речи готовы трактовать вполне буквально. Установки исследователей новейшей истории, часто объявляющих открытую войну советскому прошлому, сформировали интеллектуальную атмосферу, в которой невозможно различение целей режима в целом и отдельных агентов модернизации.

Примеры первой очереди Соцгорода в Запорожье и ряде других градостроительных проектов первой пятилетки доказывают обратное: до 1932 года существовали программы модернизации, нацеленные на равномерный доступ населения к социально-бытовым, культурным и естественно-природным благам.

Если общие представления, берущие начало в академической среде и транслируемые государственными институтами, последовательно отвергают советскую модернизацию как лишенную позитивного социального смысла, то специальные представления, более восприимчивые к локальным последствиям модернизации, позволяют различать более широкий спектр ее возможных интерпретаций. Там, где коллективный труд профессиональных историков «Запорожский счет Великой войны. 1939–1945» оценивает предвоенное десятилетие как прямой путь от террора голодом к Большому террору [5], частное воспоминание писателя Владимира Войновича с трудом вписывается в эти рамки

«Часть города состояла из пятнадцати рабочих поселков. Самый главный из них, шестой поселок, где жили Шкляревские, примыкал к плотине ДнепроГЭС, был самым современным из всех и имел второе название: Соцгород. Здесь было много такого, чего я никогда раньше не видел. Семья Шкляревских занимала отдельную квартиру с электрическим освещением, паровым отоплением и горячей водой. Меня больше всего поразили ванная и другое чудо индустриальной эпохи – ватерклозет. До Запорожья я не представлял себе, что такие удобства возможны. Еще одним чудом был для меня тети Анин радиоприемник (кажется, он назывался “Си235”) со светящейся шкалой. По приемнику можно было слушать не только советские, но и иностранные передачи» [6].

Отношение жителей индустриальных городов Украины к официальной политике памяти, основанной на тотальном отрицании советского прошлого, определяется их собственным опытом, не укладывающимся в предлагаемые рамки. Локальные исторические представления жителей этих городов формировались, значительным образом, через повседневность больших проектов – от ударных строек до масштабных инновационных разработок. Немое ощущение сопричастности к процессам модернизации подкреплялось коммуникацией в рамках сложившейся индустриальной инфраструктуры. Пафос достижений прошлого оказывался и оказывается сильнее картины национального угнетения, нерелевантной реальному коммуникативному опыту.

Как уже отмечалось, проблемой общих представлений является их идеократическая заостренность, беспредметность на локальном уровне – пустая однородность национального государства. Это и почитание жертв голодоморов без понимания, где эти жертвы покоятся, и нарочитая анонимность десятков тысяч погибших от речного цунами, вызванного подрывом плотины Днепровской ГЭС в августе 1941 года. Для обывателя это социально-политическая модель прошлого, не укорененная в специально-исторических представлениях. Он может следовать этой модели или отвергать ее только исходя из своих актуальных убеждений, опосредованных его собственным опытом. Ландшафт памяти от этого не изменится, как и его поведенческие модели и жизненные стратегии.

В определенном смысле значительная часть общества привыкла исповедовать двойную лояльность, в публичном пространстве искренне демонстрируя приверженность общим представлениям и не менее искренне разделяя со своим локальным сообществом осязаемую (сетевую) историческую память. Это касается не только Украины. Недавние события в США продемонстрировали, как память об историческом опыте Конфедерации успешно уживалась с общими представлениями о прогрессивной роли победы Севера в гражданской войне.

3. Судьба и правда индустриального города

Нарастание конкуренции специальных (локальных) и общих представлений является не более чем внешней, умозрительной попыткой инструментализировать и взять под контроль социокультурные структуры, содержащие мотивационную и ценностную основу повседневности. Это желание ухватить и добиться определенности от идущих каждая своей дорогой исторической судьбы и исторической правды.

Советский обыватель, наблюдавший модернистские преобразования городской среды, воспринимал капитальную жилую застройку Соцгорода лишь как антипод барачного жилья. Концепции минимального жилища и индустриального производства городов его мало интересовали. За развитием нового города, основанным на принципиальном отказе от типового строительства («коробочной архитектуры»), не распознавались утраченные жизненные шансы большинства населения. Перед глазами неискушенной публики вырастали кубометры нового жилья улучшенной планировки. Сопутствующий переход к мобилизационной структуре общества, где улучшенные стандарты и нормы были встроены в общую иерархическую систему привилегий, недоступных пролетариату, не был зафиксирован каким-либо осознанным образом.

Хорошо понимая дифференциацию в обеспечении населения жильем, советский обыватель позитивно усваивал новые нормы и с этих позиций воспринимал тот или иной тип городской застройки. Кварталы с малоэтажной застройкой, запроектированные в конце 1920-х как ряд жилкомбинатов, и решенный на основе улучшенных стандартов третий квартал Соцгорода, запроектированный после 1932 года, создавали общее впечатление прогрессивного развития жилищной политики. При этом от понимания ускользал тот факт, что улучшение норм жилищного строительства подразумевало отказ от решения проблемы массового рабочего расселения. К этому вопросу вернутся лишь в 1950-х, так что в некотором смысле первая очередь Соцгорода в Запорожье станет депозитарием будущих идей по индустриальному производству микрорайонов и жилых массивов.

Длительная лакуна в использовании методов массового типового строительства пришлась на период наиболее радикальных тоталитарных практик (окончательного перехода к мобилизационной структуре общества), что естественным образом ставит вопрос о режиме сталинизма как об ограниченном модернистском проекте, в социальной политике которого типы и стандарты заменялись квазисословными привилегиями. В новых городах, возникших в конце 1920-х – начале 1930-х, происходит социальная пересборка по лекалам иерархичности и замкнутости. И вот уже с конца 1934 года общедоступное кафе-столовая квартала-коммуны используется как эксклюзивный «дом культуры и отдыха командного инженерно-технического состава комбината Запорожсталь», где оборудуются библиотека с читальным залом, зал отдыха, бильярдная, фотолаборатория, зал заседаний, большой концертный зал, кабинеты металлургов и строителей, комнаты музыкально-вокального искусства и пинг-понга. Из более чем трех тысяч инженеров и техников всех предприятий промышленного комплекса сюда имели доступ только 200 сотрудников одного комбината [7]. Ближайшей исторической аналогией такого положения дел были инженерные клубы в дореволюционных моногородах.

Развитие принципов ведомственности, иерархичности и замкнутости привело к тому, что доступ к культурно-бытовым благам напрямую зависел от позиции на службе и производстве. Отказ от эгалитарных установок конца 1920-х воспроизводится в межвоенном модернизме как новый архитектурный порядок, хотя и продиктованный большевистским руководством, но каждый раз решенный с привлечением корпоративно-ведомственных ресурсов. Соцгород в Запорожье после 1932 года преображается из проектно-заданного эгалитарного пространства жилкомбинатов в политически-осознанные ансамбли государственного и ведомственного интереса, с резким переходом от динамики внутренних функциональных связей к динамике связей визуально-композиционных.

Илл. 5. Перспектива третьего квартала Соцгорода в Запорожье (1936). Фотография из журнала «Архитектура СССР» (1936. № 9).

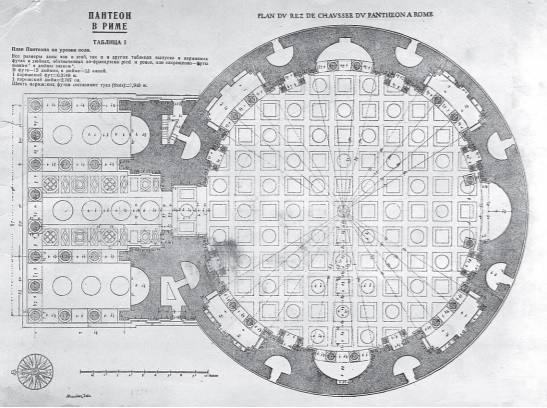

Илл. 6. План Пантеона на уровне пола.

Образцом новой социально-политической эстетики стал третий квартал Соцгорода (илл. 5), возведенный в 1935–1938 годах по проекту Виталия Лаврова – яркого представителя школы рационализма. Архитектурный порядок здесь формируется движением социально ангажированного наблюдателя, вследствие чего складывается узнаваемый художественный сюжет замкнутого иерархического пространства. Такое развитие проксемической ситуации наблюдения как вменения организующих смыслов становится ведущей функцией советской архитектуры. Ее пути теперь сходятся в образности, консистентной смыслам политического режима. Для третьего квартала Соцгорода это схематическое повторение плана римского Пантеона (илл. 6). Композиция жилого квартала, решаемая как контурная карта социального устройства, непроизвольно, но и не случайно стала аллюзией на римский сакральный универсум и его организующие начала.

Илл. 7, 8. Дома-пропилеи третьего квартала Соцгорода в Запорожье. Фотография 1939 года из журнала «Архитектура СССР» (1939. № 12) и фотография 2017 года Дмитрия Краснокутского.

Фронтальная застройка квартала вдоль главного бульвара Соцгорода соответствует портику Пантеона, идущие вдоль квартальной аллеи метрически развитые ряды однотипных жилых зданий – входному нефу портика, выделенному внутренними колонами. Подобно Пантеону, пределы господствующего цилиндрического пространства круглого дома решены путем концентрации архитектурных масс. Это дома-пропилеи, в торцах которых устроены экраны, так же отсылающие к римским архитектурным решениям (илл. 7, 8). Значимость смыслов в обоих случаях иерархична, она диктуется расположением элементов в общей композиции. Внешняя группа квартала, хорошо просматриваемая уличная застройка, состояла из домов, имеющих двух- и трехкомнатные ячейки с отдельной ванной и туалетом. Во внутреннем проходном пространстве шли однотипные дома с двухкомнатными ячейками без ванны и душа. Дома-пропилеи, оформившие пределы главной группы, по сути были малосемейными общежитиями с блочными коммунальными квартирами в пять комнат каждая. Центральное строение всего квартала в виде полукруглого дома (илл. 9) состояло из трехкомнатных ячеек, где, кроме ванной и туалета, имелся ряд других служебных помещений.

Илл. 9. Двор главного строения третьего квартала Соцгорода – круглого дома (2017). Фотография Дмитрия Краснокутского.

Объемно-планировочные решения отображали производственную иерархию заводов Днепрокомбината, обуславливавшую приоритет в расселении семейных ударников, активистов, инженерно-технических работников. В зависимости от ведомственного веса завода, категории производственных и общественных заслуг квартиры предоставлялись с упрощенной или улучшенной планировкой. Скажем, начальство среднего звена и выше, «знатные люди» получали трехкомнатные квартиры с развитой системой нежилых помещений.

Схваченное средствами архитектуры устройство большого заводского коллектива условно повторяло древний сакрально-символический космос. Вместо эдикул, новым небожителям, командирам промышленности, надлежало жить в комфортабельных квартирах. Однако, повторимся, общий план Пантеона не наследовался советским зодчим-рационалистом каким-либо осознанно целенаправленным образом. Историко-художественный архетип проявлял себя в проектной деятельности только в силу авторской ориентации на живую социальную ткань, а также активное изучение опыта планировки и застройки исторических городов.

4. Преодоление травмы

Память об этом довоенном Запорожье не может существовать как некая структурно определенная единая сущность, иначе это будут новые главы из романа Федора Гладкова «Энергия» или поэмы Александра Безыменского «Трагедийная ночь». Исследователю всякий раз необходимо делать квалифицированный выбор: либо морально непротиворечивый опыт повседневного взаимодействия, либо сложная и неоднородная ситуация долгого подведомственного развития города. Историческая память как возможность прикосновения к универсальному опыту есть продукт литературно-эпического миросозерцания, где прошлое и поглощающий его историзм малоразличимы. Общества модерна лишены такой гомогенности, они принципиально гетеротопичны, так как, ниспровергнув царство памяти, заменили его системой институтов ее воспроизводства, отслеживая через них опыт прошлого как историческую правду.

Внеинституционные переживания, рассеянный в повседневной коммуникации опыт прошлого технически менее изысканы, но значительно более аффективны и близки помнящему. Это последнее прибежище, саркофаг памяти, периодически воскрешаемой в мире модерна как историческая судьба. В общих чертах довоенное Запорожье – это город с большим индустриальным потенциалом, столица первой пятилетки (Днепрострой), получившая общесоюзное признание и ставшая одним из крупнейших региональных центров, выйдя из-под традиционной опеки соседнего Екатеринослава-Днепропетровска. Архитектура межвоенного модернизма при этом воспринимается как сопутствующая успешному социально-историческому развитию искусственная среда [8]. Локальная гетеротопия складывается как оппозиция истории личного или коллективного успеха и социально-политических проблем режима, решаемых с различной степенью технического совершенства.

Усмотрение этого сложного опыта бинарных отношений подводит нас к проблеме локальной идентичности, которая формируется в оппозиционных институционально-сетевых завязях гетеротопии памяти. Идентичность в данном случае подразумевает способность к коллективному воспроизводству определенной схемы описания прошлого и приверженность ряду идей об устройстве близлежащего социального мира. Как начальный опыт индустриализации и массового потребления городских благ наследие межвоенного модернизма в Запорожье одинаково хорошо резонирует и с картиной больших достижений, и с картиной больших преступлений – но, главное, фиксирует вертикальную систему обустройства среды, апеллирующей к агентам власти.

Принципиальное преодоление травмирующей гетеротопии памяти больших проектов, которая одновременно есть и рецепция дарованного свыше «города-ансамбля», и рецепция бесчеловечных практик тоталитарного режима, является способом овладения горожанами своей исторической судьбой и своей исторической правдой. Находясь все ХХ столетие в эпицентре индустриальных и технологических преобразований, диктующих подчиненное положение социальных аспектов инфраструктуры, жители Запорожья функционально обрекались на беспомощность, когда все важнейшие для развития города решения принимались союзными или республиканскими главками, администрацией крупных предприятий. Опыт такого управления берет начало с Днепростроя, лишившего город исторической субъектности. О том, каким будет Запорожье, его жители могли узнать из речей большевистского вождя Троцкого или республиканского наркома Балицкого, но не из уст представителей местной городской власти, которые сами с изумлением узнавали о многих проектных замыслах.

Отсутствие полноценной практики управления городским развитием, ставшее следствием административно-управленческой экстерриториальности крупных предприятий, сказалась уже на втором этапе строительства Соцгорода в Запорожье, когда предложенное решение ансамбля главной площади фактически было отвергнуто ведомственной экономикой, в которую такие непроизводственные затраты не вписывались. Ведомственный город без очага возможной солидарности – таким сделало Запорожье наследие межвоенного модернизма. Любая солидарность здесь мыслилась и воспроизводилась как ведомственно-корпоративная. Возвратить город на путь нормального социального развития – значит разрушить устоявшуюся локальную гетеротопию памяти наследия межвоенного модернизма, заново расставить историко-культурные акценты прошлого.

Опереться в данных условиях на другие гетеротопии, не связанные с советским опытом, – идея, изначально отводящая социальную проблематику на задний план, удобная с национал-патриотических позиций, но бездарная с точки зрения внутренней зависимости городской среды и ландшафта памяти от советского проектного опыта, который и нужно конструктивно переработать. Оставив без внимания гетеротопию наследия межвоенного модернизма, следует ожидать скорой деградации любых несопоставимых индустриальному городу историко-культурных инициатив. Все это в Запорожье уже проходило в период национального подъема конца 1980-х – первой половины 1990-х. Движение в сторону исторической субъектности города возможно лишь как его включенность в масштабные социальные преобразования, ярким примером чего всегда являлся запорожский Соцгород. Овладеть исторической правдой о нем – значит понять, что, в отличие от немецких капитальных рабочих поселков Мая или Таута, он окончательно оформился не как муниципальный, а как ведомственный проект, подчиняющий горожан жесткой иерархичной системе и лишающий их права на собственный город. Вместе с тем отвергнутая на втором этапе строительства Соцгорода идея равноценного доступа к социально-культурным благам наиболее перспективна для мобилизации общественных усилий, заново открытой, но уже не ударными стройками, а публичными пространствами, массово производящими недостающие смыслы эгалитарности.

Илл. 10. Жилое крыло дома-коммуны (позже отеля «Интурист») Соцгорода, ныне коммунальное общежитие (2018). Фотография Александра Харлана.

Илл. 11. Поликлиника Соцгорода, ныне 3-я городская больница (2017). Фотография Дмитрия Краснокутского.

Илл. 12. Фронт застройки Соцгорода вдоль Соборного проспекта (бывшего Ленина) (2018). Фотография Александра Харлана.

Спрос на этот урбанистический проект уже почувствовали рыночные агенты и близкая к ним муниципальная бюрократия Запорожья. Не принимая долгое время риторику защитников советского модернизма, они оказались перед неразрешимой проблемой: масштаб предлагаемых ими решений уже не удовлетворял жителей города, противореча экономической конъюнктуре. Умение держать ситуацию под контролем с помощью герметичных структур отправления власти и неформальной коммуникации обесценила медиатизация города: публичные реестры и практика запросов, социальные сети и журналистские расследования на порядок снизили капитализацию социальных связей и моделей производства, основанных на эксклюзивном доступе. Независимым от муниципальной власти образом город начал интенсивно производить свои смыслы, паролем к овладению которыми стала равнодоступность, понимаемая как форма социальной справедливости. Именно вокруг нее и происходит борьба за электоральные предпочтения и массового потребителя. Ключевым же моментом удержания и возможности осуществления власти стало конкурентное определение параметров равнодоступности, ее трактовка как унифицирующих правил.

Родившаяся из публичных дискуссий концептуальная идея «Соцгород в Запорожье – часть Всемирного наследия» переопределила равнодоступность историко-культурных ареалов, наиболее престижных районов города, из фасадно-заданных плоскостных решений в средовые. Именно таким образом, наследуя полномасштабному функционально-композиционному подходу в понимании города, эта идея стала в 2018 году частью профильной муниципальной программы, тут же оказавшись в центре внимания стейкхолдеров, работающих с городским пространством. Они были откровенно не готовы к расширению сферы публичного интереса за счет сложившейся практики узкоцехового нормирования и распределения городской среды. Однако, осознав, что горожанам надоело спорить о пустяках и что рано или поздно интересы проектировщиков и инвесторов вступят в конфликт с режимами использования Соцгорода как памятника градостроительства, архитектурные бюро и ассоциированные с ними чиновники вынужденно обратились к единственно приемлемому в сложившихся условиях инструменту контроля над ситуацией, разблокировав работу местного органа охраны культурного наследия, существовавшего долгое время лишь на бумаге. Этот отчаянный для эксклюзивного цехового товарищества шаг зафиксировал нарастающую тенденцию инициативного освоения жителями города прав муниципального гражданства, когда преимущества в открытой конкурентной борьбе за городские ресурсы Запорожья получают лишь те субъекты, которые готовы учитывать стилевой и социально ориентированный ресурс наследия авангардного модернизма.

[1] Реконструкция и развитие крупных городов УССР. Киев: Будівельник, 1974. С. 35

[2] Українське радянське суспільство 30-х рр. XX ст.: нариси повсякденного життя. Колективна монографія / Ред. С.В. Кульчицький. Київ: Інститут історії України НАН України, 2012. С. 18.

[3] Кравчук П.П. Шестой поселок в Запорожье и проблема рабочего расселения // Музейний вісник. 2017. № 17. С. 145–179.

[4] Тимофієнко В.І. Місце пам’яток містобудування в системі культурної спадщини // Культурна спадщина в контексті «Зводу пам’яток історії та культури України». Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. С. 316–317.

[5] Запорізький рахунок Великій війні. 1939–1945 / Ред. Ф.Г. Турченко. Запоріжжя: Просвіта, 2013. С. 42–58.

[6] Цит. по: Войнович В. Автопортрет. Роман моей жизни (https://biography.wikireading.ru/11205).

[7] Інженерові є де відпочити: Діловий клуб на 6 виселку // Червоне Запоріжжя. 1935. 2 січня. С. 4.

[8] Політика і пам’ять. Дніпро – Запоріжжя – Одеса – Харків. Від 1990-х до сьогодні / Ред. Г. Касьянов. Львів: ФОП Шумилович, 2018. С. 96.