Опубликовано в журнале Неприкосновенный запас, номер 2, 2020

Михаил Ильченко (р. 1985) – социолог архитектуры, старший научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН.

[стр. 215—239 бумажной версии номера]

2019 год – знаковая дата для современной архитектуры. Примечательна она не только тем, что ровно сто лет назад была основана школа Баухаус, определившая контуры и философию развития градостроительства и дизайна на десятилетия вперед. 1919 год открывал то, что сегодня принято называть «межвоенной эпохой». Для архитектуры модернизма этот период был не просто временем становления и расцвета, но временем превращения в глобальный культурный феномен. Еще никогда архитектура не была так плотно вписана в социальный контекст, еще никогда так глубоко не выражала настроения и ожидания эпохи и не была от этих настроений и ожиданий столь сильно зависима. Для мира, только что пережившего катастрофу глобальной войны, архитектура модернизма создавала визуальный и осязаемый образ современности и при этом сама же оказывалась ее проводником, доказывая это масштабом строительства, новаторством технологий и претензией на социальные реформы.

Межвоенная эпоха формировала архитектуру модернизма в той же степени, в какой сама архитектура модернизма эту эпоху утверждала. Новой архитектуре было предначертано выступать транслятором смыслов, идей, настроений и образов будущего. Без этого символического значения архитектура модернизма никогда бы не состоялась как социальный феномен. Уникальность ее заключается в том, что таким транслятором она продолжает выступать до сих пор.

Опыт двух последних десятилетий демонстрирует, что обращение к наследию модернизма всегда становится чем-то большим, чем просто работой с архитектурными объектами и их эстетикой, поскольку рано или поздно за этими объектами и эстетикой начинают проступать история, национальные символы, политические и социальные идеи. Поэтому важно понять, какие смыслы архитектура, декларировавшая идеи современности сто лет назад, способна транслировать сегодня в различных локальных контекстах. Для ответа на этот вопрос современные нарративы архитектуры модернизма будут рассмотрены в трех основных ракурсах: глобальном западноевропейском контексте на примере Германии, в контексте стран Центральной и Восточной Европы, а также в условиях постсоветского пространства.

Метафора современности

Празднование столетия Баухауса в Германии выходит далеко за традиционные рамки культурного события. Сотни выставок по всей стране и за ее пределами, отдельные полосы ведущих газет и спецвыпуски журналов, первые лица государства на открытии музеев и многочисленные сюжеты по телевидению. Уже сам масштаб юбилея подспудно указывает на то, что Германия отмечает нечто большее, чем просто появление революционной художественной школы и утверждение новой философии архитектуры и дизайна. Общий пафос празднования оказывается столь же скрыт, сколь и очевиден.

Илл. 1. Здание школы Баухаус в Дессау. Фото автора (2019).

В конце 2017 года начал выходить в свет новый журнал «Баухаус сегодня». Издание было приурочено к предстоящему юбилею и ориентировано на широкую международную аудиторию. Его первый номер открывала статья одного из ведущих теоретиков модернизации Питера Вагнера, а на обложку вынесено заглавие текста в виде вопроса: «Является ли современность установкой?» [2]. В материале, в котором модерность рассматривается как особый тип отношения к миру, Баухаус не упоминается ни разу. В нем вообще нет отсылок ни к современной архитектуре, ни к дизайну, ни к художественным экспериментам. Но по задумке редакторов этого и не требовалось, поскольку название статьи и тема номера призваны говорить сами за себя: Баухаус и есть современность.

Илл. 2. Здание нового Музея Баухауса в Дессау. Фото автора (2019).

Взгляд на архитектуру модернизма через призму общих ценностей современности в последнее десятилетие стал распространенным трендом. Архитектура, регулярно подвергавшаяся критике за утопизм и технократизм, постепенно утвердилась в публичном дискурсе в качестве общепринятого канона современной глобальной культуры. Оказалось, что в проектах Ле Корбюзье, экспериментах архитекторов-экспрессионистов и радикальных градостроительных утопиях межвоенного периода сокрыты все основные концептуальные контуры современного мира. При этом сама архитектура модернизма не просто проводник новых технологий, но инструмент «взаимного обмена ценностей» различных культур и необходимый ответ на потребности «современного человека» [3].

Илл. 3. Символика юбилея Баухауса на поезде немецкой железной дороги. Фото автора (2019).

Юбилей Баухауса выразил этот нарратив предельно емко и эффектно: подчеркнул его универсализм, масштаб, социальный посыл и актуальное звучание. Мир, который нас окружает, – это мир Баухауса не только с точки зрения пространства и новых форм, но и с точки зрения ценностей и принципов. Открытость и коммуникация, свободная дискуссия и многообразие мнений, политические права и новая роль женщин – все это наследие Баухауса. Таков явный или скрытый посыл большинства приуроченных к торжествам выставок и художественных проектов. Архитектура в этом контексте оказывалась идеальным визуальным воплощением эпохи. На фотовыставке «Баухаус – модернизм в мире», открывшейся в Берлине в январе 2019 года, ее авторы демонстрировали глобальную панораму архитектурного наследия «одной из самых противоречивых художественных школ» [4]. На десятках фотографий были представлены современные изображения модернистских построек практически со всех континентов. Здание Дома коммуны общества политкаторжан в Санкт-Петербурге соседствовало с изображениями скандинавского межвоенного модернизма, экспериментальные жилые здания кубинской Гаваны – с модернистскими фасадами Иерусалима 1930-х, а постройки Эрнста Мая в кенийском Найроби – с фотографиями кварталов соцгорода Магнитогорска. Подчеркнуто отстраненная манера съемки будто бы помещала здания во вневременной контекст. Поэтому неважно, что многие из них имеют к Баухаусу весьма опосредованное отношение, а некоторые и вовсе никакого. В такой подаче Баухаус выступает глобальным архитектурным языком эпохи, охватывающим все проявления современных градостроительных экспериментов. И даже там, где немецкая пресса начинает говорить об альтернативных Баухаусу архитектурных проектах – советском конструктивизме, жилищных комплексах «Красной Вены» или польской «Белой Гдыне» – они как минимум называются его «родственниками» [5]. При всей их уникальности и особости в таком ракурсе они оказываются частью эпохи, которая, по умолчанию, является эпохой Баухауса.

Илл. 4. Фрагмент экспозиции нового Музея Баухауса в Дессау. Фото автора (2019).

В этом смысле основной посыл юбилея выходит далеко за рамки разговоров о мировом культурном наследии и модернизме. «Глобальное» прочтение и репрезентация Баухауса имеет непосредственное отношение к формированию нарратива национальной истории Германии. Неслучайно идея Баухауса как своеобразной лаборатории современности стала активно транслироваться в официальном публичном дискурсе.

В начале прошлого года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в Берлине с речью по случаю открытия фестиваля «100 лет Баухауса». В ней Баухаус был назван «одним из самых значительных и эффективных культурных продуктов», произведенных Германией в мировом масштабе, при этом отдельно подчеркивалось, что «так называемый стиль Баухауса стал синонимом Модерна – в особенности в архитектуре» [6]. Речь президента точно отражала общую направленность и тональность публичной риторики юбилея. Однако наиболее показательным в ней было другое. Отдельный пассаж своего выступления Штайнмайер посвятил историческим условиям развития школы, сделав на этом особый смысловой акцент.

«Я считаю, что между Баухаусом и вступлением в Демократическую Республику существует не только временнáя, но и внутренняя связь. Конечно, стремление к созданию нового художественного дизайна не имело политического характера в строгом смысле слова. Однако бытовые и социальные реформы, а также потребность в художественной эмансипации позволяют сказать: Баухаусу, чтобы расти, нужна была свобода Веймарской республики, и он придавал ей особую форму выразительности» [7].

Попытка связать эстетские эксперименты художников-авангардистов со становлением демократических институтов на первый взгляд может показаться сугубо декларативным заявлением, вполне характерным для политической конъюнктуры. Но на самом деле послание Штайнмайера воспроизводило один из важнейших национальных немецких мифов о Баухауcе – миф о его участии в строительстве новой свободной демократической Германии. Истоки этого мифа стоит искать в 1950-х. Для восстанавливающейся из руин и утратившей свое прошлое страны модернистские поселки 1920-х и 1930-х служили отголоском эпохи демократических надежд, следом навсегда утраченной жизни. Они символизировали не столько новые архитектурные новшества и революционную эстетику, сколько устройство общества, свободного от имперских устремлений, агрессии и страха. Ровные линии модернистских зданий помогали создать образ того прошлого, которым можно было гордиться и которое могло служить источником вдохновения в противопоставлении периоду нацизма. Президент Национального комитета Германии ИКОМОС (International Council on Monuments and Sites) Йорг Хаспель говорил:

«Для послевоенного поколения это была не просто хорошая архитектура или архитектура, которая имеет эффектный вид. Это был символ современности, символ, который не пришелся по вкусу нацистам. […] Это был источник идентификации не только с архитектурной, но также с политической и культурной точки зрения. Символ начала нового демократического общества, которое пришло на смену империи и которое было разрушено нацистами. И одновременно знак того, что необходимо строить новые демократические институты» [8].

В период 1960–1980-х модернистское наследие оставалось той невидимой культурной связкой, которая объединяла Восток и Запад Германии – пусть непроговариваемой и не слишком очевидной для широкой аудитории, но символически чрезвычайно важной. Модернизм в архитектуре и дизайне продолжал оставаться витриной достижений ФРГ, однако основные знаковые места Баухауса оставались на Востоке – в Дессау, Веймаре, Восточном Берлине. При всем скепсисе и неприятии «западной» моды власти ГДР были вынуждены обращать на них внимание, предпринимая робкие шаги по их сохранению и тем самым подспудно признавая значимость общего культурного наследия [9].

Ключевую роль это сыграло после объединения Германии. Общее модернистское прошлое двух стран оказалось одной из тех платформ, на которых можно было выстраивать общую идентичность и создавать новые культурные символы. Модернистская архитектура и художественные эксперименты Баухауса были тем идеальным материалом, который позволял формировать новый позитивный исторический образ страны, акцентируя в нем наиболее положительные и яркие события и одновременно отсекая сложные и противоречивые.

Особенно заметно это проявилось в случае с Берлином, где объединение двух городов в один наглядно демонстрировало жесткий контраст двух идеологических систем, социальных укладов и типов городских пространств. Обращение к модернистскому наследию не только давало возможность подчеркнуть общие корни двух городов, но и позволяло по-новому репрезентировать отдельные периоды их исторического развития. Так, в новый нарратив объединенного Берлина вполне удачно вписывалось архитектурное наследие ГДР 1960–1970-х. Теперь оно рассматривалось как «социалистическая» вариация модернистских экспериментов в духе Баухауса. На крупной ретроспективной выставке с метафоричным названием «Половина столицы», рассказывающей об истории Восточного Берлина, в зале, посвященном градостроительным изменениям социалистического периода, прямо отмечалось: «После доминирующего влияния советского неоклассицизма в послевоенный период с начала 1960-х Восточный Берлин возвращается к международному модернизму и традициям Баухауса» [10].

По мнению Томаса Флирля, исследователя советской архитектуры и бывшего сенатора Берлина по вопросам культуры, работа с образами модернизма в публичном пространстве Берлина сыграла важную стратегическую роль:

Илл. 5. Вход на выставку «Половина столицы» в Городском музее Берлина. Фото автора (2019).

«В 1990-е это было удачной идеей христианских демократов. Образ модернистского Берлина был привлекательным для продолжения. Мы объединяли два города на общей платформе. Можно было продолжать идеи демократического развития Берлина и демократического общества межвоенного периода. […] Это давало возможность дать позитивный взгляд на историю города, его обеих частей. Ведь, в конечном счете, и транспортная система, и S-Bahn – все это было результатом и наследием Веймарской республики» [11].

Так, в публичной риторике Германии символика Баухауса постепенно превращалась в своеобразный транслятор образов мечты об идеальном обществе и идеальной стране – свободной, открытой, демократичной и толерантной. Модернистская архитектура проецировала на себя весь тот набор ценностей и принципов, помогающий создать образ идеального прошлого Германии и сопроводить его эффектной визуальной картинкой: ровная геометрия современных зданий, сияющая белизна фасадов, широкие распахнутые пространства. Масштаб юбилея лишь придал этому особое звучание и символическую значимость. В конечном счете, его основным посылом становилось то, что с Баухаусом рождалась не только современность – с ним рождалась современная Германия, которая делала эту современность возможной.

Впрочем, именно такая игра с историческими смыслами все чаще становится основным объектом критики. В общей риторике юбилея образ Баухауса, а вместе с ним и образ межвоенной Германии предстают излишне вычищенными, почти стерильными. В них нет ни жестких идеологических столкновений, ни социальных потрясений первых послевоенных лет, ни ощущения страха и предчувствия надвигающейся катастрофы. Тем парадоксальнее выглядит то, что сам Баухаус в первые годы существования представлял собой кипящий котел идей, подчас глубоко провокативных и вызывающих, но главное – отражающих реальное состояние общества. Неслучайно критика излишнего пафоса и официоза юбилейных событий в немецкой прессе нередко сопровождается едкими замечаниями о том, что в среде смелых художников-экспериментаторов школы находилось место и расистам, и националистам, и мистикам, и эзотерикам [12]. И такие замечания вполне оправданны. Ведь если Баухаус призван символизировать становление современности, то и мистики, и радикалы, и расисты являлись ее неотъемлемой частью. И именно в их дискуссиях, спорах и конфликтах проявляли себя те самые «разнообразие», «открытость» и «многоголосие» эпохи, о которых так часто приходится слышать в приветственных речах, приуроченных к открытию очередной юбилейной выставки Баухауса.

Обязательная часть практически любого проекта, посвященного Баухаусу, – демонстрация актуальности и востребованности его идей. Поэтому в последнем зале выставки посетителя, как правило, ждут образцы работ молодых художников, дизайнеров или архитекторов, которые должны показать: идеи Баухауса живы, они вокруг нас и продолжают определять наше существование. Пафос такого подхода совершенно очевиден. Однако при ближайшем рассмотрении степень и глубина реального осмысления «современности» идей Баухауса вне деклараций и речей оставляет целый ряд вопросов. Что подразумевает «современность» Баухауса? Просто культурный бренд? Транслирование его идей и принципов, а также стремление выявить и распознать формы его присутствия в повседневности? Или же сам характер восприятия действительности и ту самую установку, о которой, в частности, писал Питер Вагнер?

Председатель фонда «Stiftung Zukunft Berlin» и бывший сенатор по вопросам культуры Фолькер Хассемер так оценивает значимость юбилея для реального городского развития Берлина:

«Мы действительно должны гордиться тем, что имеем такое наследие. Отношение к нему за последние тридцать лет серьезно изменилось. Но давайте попытаемся найти атмосферу нового Баухауса в отношении архитектуры. Просто одного уважения к Баухаусу недостаточно. Сегодня мы гордимся наследием, но мы не готовы придумать новый современный подход к городу и архитектуре» [13].

Эта фраза весьма точно отражает критический настрой большинства интеллектуалов по отношению к публичному ажиотажу вокруг юбилейных торжеств: чтобы сохранить свою актуальность, Баухаусу необходимо выйти за рамки «наследия» и избегать любых форм собственной мифологизации. Быть современным – значит, быть критичным, быть открытым к новизне и готовым к экспериментам, провокациям и самоопровержению. Впрочем, сам факт таких дискуссий доказывает, что Баухаус по-прежнему остается в пространстве современности.

Метафора независимости

Рост интереса к архитектуре модернизма в странах Восточной Европы в последние десять лет следовал общемировым тенденциям: та же увлеченность открытием новых городских пространств, то же осознание причастности к мировому наследию, те же многочисленные культурные проекты. Однако и слова, сопровождавшие эти проекты, и сама тональность разговора о модернизме с самого начала несли в себе нечто особенное. Эстетика уходила на второй план по сравнению с социальными смыслами, а глобальные контексты уступали место локальным. И главное – все эти проекты и инициативы создавали ощущение, что архитектура модернизма призвана нести для аудитории восточноевропейских стран какой-то особый посыл.

В 2018 году перед кураторами Международного культурного центра в Кракове была поставлена задача создать крупную выставку, приуроченную к празднованию столетия независимости Польши. Выставка должна была отразить историю строительства первой независимой Польской Республики и подчеркнуть значимость межвоенной эпохи для истории государства. Основной идеей кураторов была попытка выйти за рамки национальных границ и показать историю Польши в контексте всего региона, вместе с соседями, многие из которых так же впервые обрели независимость по итогам Первой мировой войны. Сюжетом выставки решено было выбрать архитектуру. По задумке кураторов активное городское строительство 1920–1930-х оказывалось удачной визуальной метафорой, способной передать настроение межвоенной эпохи, атмосферу интенсивных социальных изменений и ее особое историческое значение. Фотографии небоскребов Катовице и Гдыни, широких проспектов Бухареста, модернистских кварталов Праги и Братиславы символизировали наступление новой эры, новой жизни и формирование новых обществ. Громкое название выставки «Архитектура независимости в Центральной Европе» на плакатах сопровождалось изображением типовой образцовой модернистской постройки. Архитектура модернизма выступала художественным образом, призванным побудить зрителя к размышлениям о межвоенной истории Европы, ценности ее наследия и необходимости его сегодняшнего осмысления.

Илл. 6. Афиша выставки «Архитектура независимости в Центральной Европе» в Кракове. Фото автора (2019).

Один из главных кураторов выставки Лукаш Галушек подчеркивал:

«Эта выставка не о зданиях и том, как они строились и декорировались. Архитектура для нас – всего лишь необходимый импульс для дискуссии. […] Мы рассматривали ее в широком ключе, с точки зрения порядка, который она утверждает сразу в нескольких измерениях» [14].

Измерения, о которых говорит Галушек, – это не только городское пространство, но также новые социальные отношения и новая политическая география. Выставка задавала разговор об архитектуре модернизма в чрезвычайно широком контексте. Один из первых залов демонстрировал масштабную фотографию, на которой современники с любопытством разглядывают меняющуюся на глазах карту Европы: множество новых государств занимают место распавшихся после Первой мировой войны империй.

«Новая география Европы стала сюрпризом для всего мира, но особым сюрпризом она стала прежде всего для самих жителей центральноевропейского региона. […] Так, например, неожиданно обнаружилось, что жители Познани, Вильнюса и Львова являются гражданами одного государства. […] и что жители Ивано-Франковска (Станиславова) стали частью государства, которое имеет выход к Балтийскому морю» [15].

Кураторам было принципиально важно вызвать у посетителей выставки именно это эмоциональное переживание эффекта новой реальности, возникшей сразу после окончания войны. Новая карта континента, новые государства, новые люди. В некотором смысле архитектура и здесь становилась поводом для разговора о современности. Но современность эта помещалась в совершенно иной контекст, поскольку предметом интереса кураторов была не сама современность, а претензия новых государств на то, чтобы ею стать, стать частью «современной эпохи» [16].

В этом смысле выставка в Кракове улавливала и выражала важнейшую тенденцию в восприятии архитектуры модернизма, утвердившуюся в странах Центральной и Восточной Европы в последние годы, – стремление увидеть в ней знаковые исторические символы, образы ушедшей эпохи и истоки национальной идентичности. В многочисленных художественных проектах, публичных выступлениях и культурных инициативах архитектура, призванная символизировать современность и будущее, превращалась в способ разговора о прошлом.

Польский город Гдыня является одним из главных в мире заповедников архитектуры межвоенного модернизма. В начале 1920-х власти Второй Польской Республики решили создать на месте небольшой рыбацкой деревушки на севере страны крупный город-порт, который стал бы символом силы и благополучия нового государства, получившего выход к морю [17]. Город застраивался в подчеркнуто современном функциональном стиле, а его целостная модернистская застройка сохранилась до наших дней. За последнее десятилетие Гдыня стала едва ли не образцом последовательной и направленной работы с модернистским наследием в странах Центральной и Восточной Европы, привлекая множество специалистов, любителей архитектуры и туристов из разных стран. Архитектура модернизма постепенно превратилась в главный городской бренд, что сопровождалось многочисленными публичными дискуссиями, образовательными программами и научными конференциями [18].

Несмотря на то, что модернистская застройка Гдыни позиционировалась как часть «мирового наследия», «уникальная в глобальном масштабе» [19], основной нарратив «возрожденного» модернистского наследия строился на совершенно иных основаниях и не просто активно апеллировал к прошлому модернистских районов, но фактически делал работу с прошлым ключевой формой их репрезентации. В начале 2017 года в Городском музее Гдыни, являющемся ключевой культурной институцией города, открылась новая постоянная экспозиция. Для Гдыни это стало знаковым событием, поскольку по задумке властей экспозиция должна была утвердить новый образ города в сознании его жителей и гостей и стать, по словам мэра, «важнейшей составляющей ее идентичности» [20]. Одним из стержневых сюжетов экспозиции стало модернистское происхождение Гдыни, а сама архитектура модернизма оказалась вписана в историческую канву эпохи. Изображения модернистских зданий и кварталов сопровождались многочисленными цитатами очевидцев строительства, современников, фотографиями из семейных альбомов и фрагментами писем. Архитектура выступала не столько способом демонстрации облика и эстетики нового города, сколько способом разговора о его жителях, их взглядах, личных историях и, главное, – эпохе. Директор Городского музея Гдыни и один из авторов постоянной экспозиции, Яцек Фридрих, подчеркивает:

«Нам было важно сделать эту архитектуру чем-то, что будет частью нашего сознания, частью нашей идентичности. И это работает. […] Связь с семейной историей, личной историей, с осознанием, что это было построено нашими руками, либо руками наших отцов или дедов. Это очень важно. И это один из самых значимых моментов в Гдыне» [21].

Илл. 7. Фрагмент экспозиции Городского музея Гдыни, рассказывающей о межвоенном модернизме детской аудитории. Фото автора (2018).

Такой подход к экспозиции идеально иллюстрировал основные черты доминирующего в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы нарратива, описывающего работу с модернистским наследием через апелляцию к историческому прошлому и образам межвоенного времени. Явно или подспудно работа с модернистской застройкой в восточноевропейском контексте становилась новым инструментом трансляции образов прошлого в публичное пространство. В различных вариациях эти образы закреплялись и в официальной риторике, и в эстетическом дискурсе, и в интеллектуальных дискуссиях. Мэр Гдыни во вступлении к путеводителю по модернизму говорил об уникальном развитии города в межвоенный период, «драматично прерванный началом Второй мировой» [22]. А в официальном постановлении президента Польши по поводу признания центра Гдыни национальным памятником истории отдельно отмечалось, что центр города является «замечательным образцом польского модернизма и благодаря его особой роли в развитии нашей родины и его вкладу в формирование польской идентичности после обретения независимости центр может считаться символом Второй Речи Посполитой» [23].

Показательно, что сам межвоенный период при этом нередко оказывался предметом романтизации. Его образ в публичных репрезентациях превращался в образ идеальной эпохи, словно потерянной во времени и демонстрирующей черты «золотого века». В многочисленных художественных проектах архитектура модернизма придавала этому яркий визуальный эффект. В книге-альбоме «Мистер Современность. Красочная жизнь в Белой Гдыне», ориентированном на вовлечение детской аудитории в творческую деятельность и ее знакомство с архитектурой модернизма и городским культурным наследием, межвоенная Гдыня предстает читателю через восприятие главного героя – Мистера Современность – идеальным миром, миром технических и социальных достижений, что особенно подчеркивается яркими иллюстрациями смелых геометричных модернистских зданий [24]. Эффект, производимый этим изданием, хорошо передает одна из рецензий:

«Мне очень нравится, когда книги переносят меня во времени и показывают реальность, которой больше нет. Было удивительно отправиться в Гдыню 1930-х с Мистером Современность. И Мистер Современность не абы кто: наш герой – человек мира, состоятельный и абсолютно современный» [25].

Схожие тенденции можно наблюдать и в другом знаковом для европейского модернизма городе – чешском Злине. В конце 1920-х – начале 1930-х этот небольшой провинциальный городок стал местом реализации одного из самых смелых социальных и градостроительных экспериментов ХХ века по созданию идеального индустриального городского пространства, воплощавшего идею создателя знаменитой обувной империи «Bata» Томаша Бати [26].

Илл. 8. Фото поселения для рабочих в Злине [27].

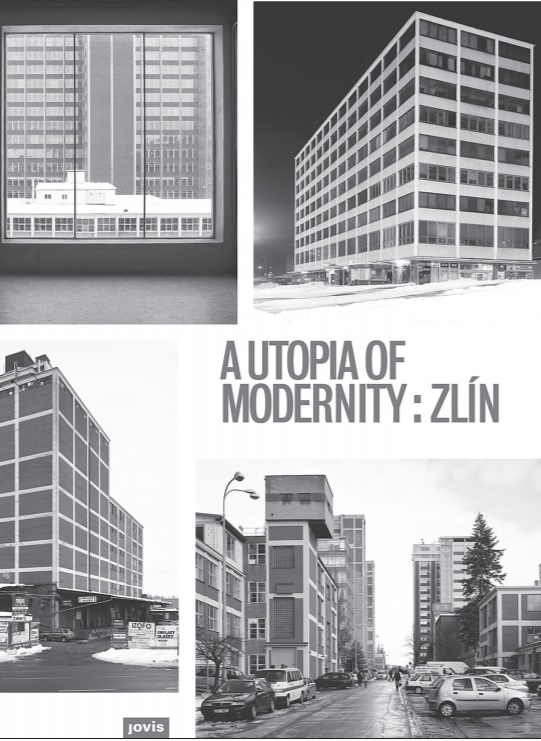

Илл. 9. Обложка книги «Утопия модерности. Злин»

Результатом эксперимента стало превращение Злина в город-завод, за которым постепенно закрепился бренд одной из главных «модернистских утопий» [28]. В конце 1990-х на фоне упадка промышленного производства власти региона выработали стратегию постепенной интеграции бывших заводских территорий в городское пространство и трансформации фабричных зданий в административные, офисные, образовательные и культурные центры. Злин стал классическим примером ревитализации промышленных территорий и объектом риторики «креативных преобразований». А возрождение пришедшего в упадок индустриального центра превратилось в своего рода новый городской бренд [29].

Однако для Злина работа с кварталами модернистской индустриальной застройки означала не только поиск новых возможностей их функционального использования, но и восстановление символов идентичности города, связанных с межвоенным периодом и «эпохой Томаша Бати».

Как и в случае с Гдыней, модернистская архитектура репрезентировала межвоенное прошлое Злина как «эпоху надежд и открытий», своего рода «золотой век» развития города и государства. Мэр Злина Ирена Ондрова, обращаясь к аудитории выставки, посвященной архитектуре города, выразила это так:

«Полная, всесторонняя трансформация практически всего, начиная от сознания людей, их образования, открытия у них неожиданных способностей и умений, энтузиазма для достижения общих целей, гордости за компанию и город, включая здоровое чувство патриотизма, преодоление любых физических и психологических границ – все это и есть “Феномен Бати”. Даже долгие десятилетия коммунистического режима […] не смогли фундаментально изменить глубоко укоренившегося наследия Бати в тех людях, кому довелось непосредственно пережить то, что мы называем “Феноменом Бати”» [30].

Если в официальной риторике «эпоха Бати» подчеркнуто противопоставлялась периоду социализма, то в большинстве художественных проектов она изображалась словно затерянной во времени, обнаруживая лишь отдельные выраженные исторические черты. Экспозицию в здании музея «My Bata House» [31] в Злине предваряет небольшой анимационный фильм («My Bata Story», 2017), герой которого, молодой человек, устраивается на работу и начинает карьеру специалиста на фабрике растущего современного города [32]. Его жизнь показана на фоне новых строящихся зданий, удобных жилищ и появляющихся видов досуга. С одной стороны, в отдельных деталях фильма – используемых фотографиях и архитектурных схемах – угадываются и конкретное место, и конкретная эпоха. С другой стороны, изображаемая реальность существует словно бы вне всякого времени, демонстрируя образ зарождающегося нового города и новой жизни, наполненной светом и надеждами на будущее. За типовыми модернистскими коробками жилищ для рабочих проступает целая жизнь и особый мир, «не отяжеленный» историей и в то же время ассоциируемый со вполне конкретным периодом развития конкретного региона.

Любое обращение к архитектуре модернизма в странах Восточной Европы – будь то ревитализация, памятные даты, образовательные проекты или художественные инициативы – практически всегда сопровождается обращением к символам прошлого и попыткой встроить эту архитектуру в нарративы локальной или национальной истории. Яцек Фридрих объясняет рост интереса к модернистскому наследию в последние годы так:

«Наша часть Европы искала новый тип идентичности, который опирался бы на исторические идеалы, чтобы показать, что мы не бедные родственники в европейской семье и имеем свои исторические традиции. Думаю, что интерес к межвоенной архитектуре – одна из форм этого поиска» [33].

В сущности сама работа с модернистским наследием в восточноевропейских странах и оказывается одним из способов конструирования таких нарративов. Она выявляет новые образы, имена, символы, выстраивает новые исторические связи, обнаруживает новое восприятие и реакции публики на события прошлого. В этом смысле неудивительно, что в последние годы разговор о модернизме в Центральной и Восточной Европе все чаще помещается в контекст дискуссий, где ключевыми словами оказываются «свобода», «независимость» и «национальная идентичность».

Метафора утопии

Небывалый рост интереса к советской архитектуре в последнее десятилетие при желании можно с легкостью объяснить множеством причин: здесь и мода на авангард, и следование мировым трендам в работе с модернистским наследием, и увлеченность городскими исследованиями, и попытка по-новому понять советскую историю. За каждым фактором – серьезный процесс и повод для размышлений. Но едва ли какой-либо из них в состоянии объяснить ту особую тональность и манеру разговора о советском градостроительном наследии, которая утвердилась в публичной риторике постсоветских стран в последние годы. Безусловно, как в случае с Баухаусом, в репрезентациях советского конструктивизма присутствует стремление подчеркнуть его причастность к мировому наследию и вклад в формирование проекта современности. И так же, как и в странах Восточной Европы, разговор о межвоенной советской архитектуре оказывается неотделим от дискуссий о формировании нового общества и государства. Но ни то ни другое не позволяет в специфическом постсоветском контексте нащупать главное.

Увлечение советской архитектурой, внезапно охватившее широкую аудиторию, стало частью масштабного процесса особого переживания советского, который в последние годы затронул самые разные культурные сферы. «Советское» оказывалось в нем не столько предметом изучения и анализа на исторической дистанции, сколько объектом особого эмоционального созерцания. Возможно, именно в публичных репрезентациях советской архитектуры этот процесс оказался выражен тоньше и глубже всего, поскольку здесь советское оставалось визуально и тактильно осязаемым в своем масштабе и естественной среде.

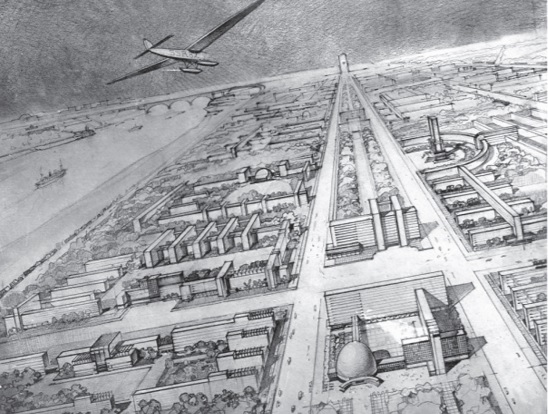

Уже сами названия и слоганы проектов, открывавших авангардную архитектуру для широкой публики постсоветских городов, отражали особый ракурс ее рассмотрения: «Большая Москва, которой не было» [34], «Киев, которого никогда не было» [35], «Будущее, которое не случилось» [36]. Зрителю и читателю предлагалось посмотреть на здания и архитектурные комплексы как на часть грандиозного замысла, определявшего дух и облик эпохи, но в итоге так и не реализованного. Сами здания – шедевры архитектуры, образцы стиля, новаторские эксперименты – становились безусловным предметом интереса. Но главным все же оказывалась не сама архитектура, а то, к чему она отсылала, и то, что она символизировала, – мечту эпохи о новой жизни и ее устремленность в будущее. В соприкосновении с архитектурой эту мечту можно было разделить, ощутить и пережить. И именно в этом состоял особый эмоциональный эффект.

Это была не идеальная эпоха Второй Польской Республики, которую романтизировал Мистер Современность и которая, недолго просуществовав, ушла в прошлое. Это была эпоха, о которой мечтали и которой так и не суждено было состояться, но которая, тем не менее, сумела оставить следы своего присутствия. Эта эпоха завораживала загадочностью, отстраненностью и доступностью одновременно. Она символизировала прошлое, которое вроде бы ушло, но все еще оставалось осязаемым. Поэтому оно заставляло сопереживать себе и вызывать чувство ностальгии даже у тех, кто родился десятилетия спустя. Именно на это опирался особый «утопический» взгляд на советскую архитектуру, ставший доминирующим в последние годы.

Неудивительно, что основным проводником такого взгляда оказались художественные проекты. В одних случаях утопия становилась предметом анализа и пристального изучения художников, пытавшихся распознать в пространствах советской застройки приметы времени и «артефакты эпохи». «На языке невоплощенной утопии интересно и полезно говорить. Нашей задачей было найти место этим руинам в нынешней жизни, совсем непохожей на исчезнувшую советскую цивилизацию», – такими словами кураторы проекта «Прогулки за искусством» объясняли идею художественного исследования и «обживания» конструктивистских районов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге [37]. В других случаях утопическое оказывалось предметом абсолютной фантазии, игры воображения и поэтических образов. Артур Клинов предварял свое мифическое путешествие по советскому Минску в рамках проекта «Путеводитель по Городу Солнца» следующим образом:

«Я родился в солнечном городе Грез, где было два города – общество Счастья, в которое верили, и сам Город. Первый город растаял, второй остался памятником недостижимому, грандиозной сценографией к романтической возвышенной пьесе под названием “Счастье”. Утопия стала реальностью. Остров, которого нет, был! Тому есть два свидетеля – Город Солнца и я» [38].

И в том и в другом случае утопический дискурс способствовал главному – новой идентификации пространств советской застройки. Он наполнял их новыми смыслами, образами и значениями и, по сути, перекодировал их символическую составляющую, конструируя ее заново.

В рамках проекта «Коммунальный авангард» местом исследовательских прогулок и художественных интервенций оказывались одни из наиболее знаковых градостроительных пространств советского периода – социалистические города Автозавода в Нижнем Новгороде и Уралмаша в Екатеринбурге. Во вступительном слове, объясняющем концепцию выставочной части проекта, кураторы подчеркивали:

«Из экспозиции сознательно уводятся описания, адреса и названия отдельных сооружений, послуживших прототипами для инсталляции. Выстроенный художниками “новый город” живет, оставляя зрителю возможность разобраться, где проходит граница между авангардом и тоталитарным стилем, реальностью и фантомом, конструктивным новаторством и утопией» [39].

Соцгорода представали пространством не просто наблюдаемым и осмысляемым, но созидаемым и конструируемым воображением. И для Автозавода, и для Уралмаша это был лишь один из многих проектов, которые постепенно закрепляли в публичном сознании их новый символический статус.

Схожие формы репрезентации в последние годы получило пространство другого резонансного советского градостроительного проекта 1930-х – Соцгорода в Запорожье в Украине, организованного при строительстве крупнейшей гидроэлектростанции СССР ДнепроГЭС. Около десяти лет назад район 6-го поселка – единственная полностью реализованная часть неосуществленного грандиозного градостроительного проекта по созданию «Большого Запорожья» в межвоенный период [40] – начал постепенно превращаться в предмет пристального интереса активного городского сообщества. Благодаря дискуссиям и общественным проектам художников, исследователей, урбанистов и архитекторов территория бывшего поселка обрела новое символическое звучание, закрепив за собой в публичном пространстве образ «музея утопии» и «затерянного города будущего» [41]. Наталья Лобач, арт-менеджер и куратор галереи «Barannik» в Запорожье, свое восприятие пространства Соцгорода описывает следующим образом:

«Соцгород – это особая эмоциональная составляющая, это вещь, которая магически кружит голову, что совершенно нельзя объяснить. Это особая энергия, которая вкладывалась в пространство, и ты через восемьдесят лет это все ощущаешь» [43].

Илл. 10. Проект застройки Соцгорода в Запорожье (1930-е) [42].

Такая эмоциональность и художественная игра образов выявляют важную особенность в репрезентации прошлого советской архитектуры. Оно, с одной стороны, предстает реальным историческим периодом, осязаемым и непосредственно переживаемым через конкретные артефакты, здания и постройки. Виктория Азарова, организатор экскурсий по соцгороду Автозавода в Нижнем Новгороде, отмечает:

«Наблюдая район Автозавода из года в год, я вижу, что есть смысл приводить туда людей, показывая им этот островок с рудиментами хорошего социализма. С тем немногим хорошим, что было и что удалось сохранить. В этом есть какая-то особая атмосфера» [44].

С другой стороны, эти же артефакты и особая атмосфера районов экспериментальной застройки конструируют образ межвоенного периода как отстраненной эпохи надежд и ожиданий, обладающей конкретными историческими признаками, но одновременно словно бы находящейся вне времени. «Иногда складывается ощущение, что соцгород – это такая вещь в себе, что этот город-утопия не в Советском Союзе строился, не во время голода 1932–1933 годов. А когда – вообще непонятно», – описывает свои ощущения от работы с районом 6-го поселка в Запорожье исследователь и урбанист Петр Бойко [45].

Опять же, несмотря на кажущуюся близость с современными репрезентациями «золотого века» межвоенной эпохи в странах Восточной Европы, переживание прошлого оказывается здесь гораздо более острым и драматичным. Этот драматизм сопровождает не только ностальгические ощущения прошедшего времени, но и переживания сконструированного, вымышленного образа эпохи, предстающей не просто «золотым веком» или «временем надежд», но эпохой «неслучившейся», «несостоявшейся» и «ненаставшей».

Именно такая игра в «утопию» сделала образ советской архитектуры особенно привлекательным для широкой аудитории, выведя разговоры о конструктивизме, «сталинском ренессансе» и советском модернизме далеко за пределы университетских кафедр и архитектурных тусовок. Одним из результатов проникновения «утопического» дискурса в публичное поле стало то, что он позволил широкой аудитории увидеть и распознать ранее невидимые ей пространства на карте современных городов. Неслучайно территории советской застройки стали все чаще появляться в туристических маршрутах и путеводителях, становиться предметом общественных дискуссий о работе с культурным наследием, обозначаться в стратегиях городского развития и попадать в сферу интереса застройщиков. И хотя нередко такие стратегии остаются заявлениями о намерениях, сам факт новой символической идентификации советского архитектурного наследия имеет большое значение для утверждения новой идентичности постсоветских городов.

Характерно, что в постсоветских условиях, в отличие от стран Центральной и Восточной Европы, процессы работы с архитектурным наследием практически не отражены в официальной риторике и потому, как правило, избегают какой бы то ни было политизации. В этой связи случай Запорожья особенно показателен. В результате политических событий последних лет советское прошлое в официальной риторике Украины превратилось в фигуру абсолютного символического отрицания, что, в частности, нашло отражение в политике декоммунизации. Итогом этих мер в Запорожье стал снос памятника Ленину в центральной части Соцгорода, переименование улиц и площадей, имеющих советские названия, а также дискуссии вокруг сохранения в городском пространстве целого ряда символов советской эпохи [46]. Тем не менее сложившаяся политическая ситуация не только не привела к деисторизации пространства Соцгорода – но, напротив, стимулировала новые формы символической работы с прошлым и выстраивание новых локальных исторических дискурсов. При этом само «советское» никуда не исчезало, а лишь получало новую маркировку. Оно вполне удачно оказалось вписано в тему индустриальности и локальную историю. Так, один из активных участников и инициаторов проекта по исследованию истории Запорожья, краевед Валерий Стойчев, отмечает:

«Мы в своих проектах просто не разделяем “советское” и “несоветское”. Мы показываем историю своего города. […] В 2014–2015 годах произошла коренная ломка постсоветского пространства. Но вопрос Homo Soveticus очень заметен в Запорожье. Это рабочие семьи. Это город фабрик и заводов. Это дедушка, бабушка на заводе уже в третьем–пятом поколении. […] Тут нет понятий “советское” и “несоветское”. Это просто наша жизнь» [47].

Характерно, что и переименование улиц Соцгорода в 2015 году не привело к вытеснению «советского» из топонимики, а опять же лишь способствовало его перемаркировке. Так, имена наиболее одиозных советских деятелей и знаковых событий советской эпохи оказались заменены на имена советских архитекторов, ученых, общественных деятелей, имевших непосредственное отношение к строительству Соцгорода и ДнепроГЭСа и не ассоциировавшихся с активной политической и идеологической деятельностью. Это лишь подчеркивало и усиливало значимость локального нарратива советской истории в формировании образа города. Краевед и историк Игорь Павелко подчеркивает:

«В нашем городе благодаря декоммунизации советскую историю удалось более правильно вписать. Вот, например, появилась у нас улица Вегмана [архитектор. – М.И.], улица Преображенского [инженер], площадь Еланского [общественный деятель]. Это все советские люди, которые внесли большой вклад в историю нашего города» [48].

Случай Запорожья оказывается метафоричным для всех постсоветских городов, поскольку отчетливо демонстрирует, что вне зависимости от меняющегося политического и социального контекста, риторики и идеологии ключевой формой репрезентации советской архитектуры сегодня продолжает оставаться прошлое, его образы и многочисленные исторические нарративы.

***

Глобальные архитектурные изменения межвоенного периода застали разные страны на совершенно разных этапах и уровнях развития. И современность, которую несла с собой новая архитектура, для всех тоже оказалась очень разной. Для каждого общества новая архитектурная политика ставила свои вызовы и по мере реализации в каждом случае выявляла серьезные противоречия и разломы – культурные, национальные, цивилизационные, ценностные. Для большинства стран эти противоречия остаются актуальными до сих пор. Именно поэтому разговор о прошлом архитектуры модернизма, как правило, превращается в дискуссию о настоящем – нередко скрытую и неявную по форме, но почти всегда глубокую и острую по содержанию.

При всех различиях в тональностях и характере дискуссий вокруг модернизма в Германии, Польше, Чехии, России, Украине и других странах неизменным остается одно: современные репрезентации модернистского наследия почти всегда апеллируют к проблеме поиска идентичности – культурной, архитектурной, национальной, городской, локальной. Что такое «постсоветский» город и существует ли он? Как изменилась культурная общность стран Восточной Европы за последние сто лет? Какие принципы формируют отношение к городскому пространству в европейских странах? Как в них изменилось представление о современном городе? Дискуссии вокруг модернизма могут быть с легкостью вписаны в любой из этих вопросов. А значит, архитектура модернизма продолжает быть включенной в современную риторику и остается источником производства новых смыслов, значений и образов.

[1] Статья подготовлена по результатам исследования, проведенного в Лейбниц-институте истории и культуры Центральной и Восточной Европы (GWZO, Лейпциг) в 2018–2019 годах.

[2] Wagner P. Is Modernity an Attitude? // Bauhaus Now. 2017. № 1. P. 24–30 (www.bauhaus100.com/magazine/ experience-the-bauhaus/is-modernity-an-attitude/).

[3] The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement (https://whc.unesco.org/en/list/1321/).

[4] «Bauhaus – Die Moderne in der Welt». Eine fotografische Reise von Jean Molitor. Материалы выставки, прошедшей с 16 января по 14 марта в Доме-музее Вилли Брандта в Берлине (https://fkwbh.de/ausstellung/ bau1haus-die-moderne-der-welt-0).

[5] Die «Verwandten» des Bauhaus von Wien bis Moskau (www.mdr.de/bauhaus19/bauhaus-osten-europa-100.html).

[6] Bundesprasident Frank-Walter Steinmeier anlasslich des Eroffnungsfestivals «100 Jahre Bauhaus» am 16. Januar 2019 in Berlin (www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2019/01/ 190116-Bauhaus-100-Jahre.html).

[7] Ibid.

[8] Интервью с Йоргом Хаспелем. 17 октября 2018 года. Берлин.

[9] См.: Флирль Т. К вопросу о восприятии Баухауса в ГДР // «Bauhaus на Урале. От Соликамска до Орска». Материалы международной научной конференции 12–16 ноября 2007 года. Екатеринбург: Вебстер, 2008. С. 48–51.

[10] «Die halbe Hauptstadt». Выставка в Городском музее Берлина. 11 мая – 9 ноября 2019 года (www.stadtmuseum.de/ausstellungen/ost-berlin).

[11] Экспертное интервью с Томасом Флирлем. 5 ноября 2018 года. Берлин.

[12] См., например: Maak N. Zu viel Jubel zum Hundertsten. In Weimar ero¨ffnet das neue Bauhaus-Museum. Die Politik feiert die 1919 gegru¨ndete Kunstschule als Inbegriff eines weltoffenen Deutschlands. Doch war sie das? // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 2019. 5 April (www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/zum-jubilaeum-derbauhaus-kunstschule-16124509.html?premium).

[13] Экспертное интервью с Фолькером Хассемером. 8 февраля 2019 года. Берлин.

[14] Экспертное интервью с Лукашем Галушеком. 30 января 2019. Краков.

[15] Там же.

[16] Szczerski A. Nowi obywatele – nowa architektura // Link-Lenczowska M. (Red.). Architektura niepodległosci w Europie S´rodkowej. Krakow: Min´dzynarodowe Centrum Kultury, 2018. S. 52.

[17] См., например: Rummel J. Sen o Gdyni. Gdynia: Gdyn´ski Związek Propagandy Turystycznej, 1934.

[18] См., например: Gdynia and Modernism. A Monument of History. Tourist Booklet. Gdynia: Gdynia City Hall, 2016; а также: SoŁtysik M.J., Hirsch R. 20th Century Architecture until the 1960’s and its Preservation. Gdynia: Gdynia City Hall, 2015.

[19] Gdynia. Practical Guide. Gdynia: City of Gdynia; Gdynia Tourism Council, 2017. S. 26.

[20] Friedrich J., Sliwa A. (Red.). Gdynia – an Open Work. The Catalogue of the Exhibition. Gdynia: Muzeum Miasta Gdyni, 2017.

[21] Экспертное интервью с Яцеком Фридрихом. 25 октября 2018 года. Гдыня.

[22] Widuto Gdynia modernism route. Agencja Rozwoju Gdyni, 2015. S. 2.

[23] Цит. по: Gdynia and Modernism. A Monument of History. S. 5.

[24] Solarz E. Pan Nowoczesny. Barwne życie w białej Gdyni. Gdynia: Muzeum Miasta Gdyni, 2017.

[25] KoŁodziej W. Recenzja «Pan Nowoczesny. Barwne życie w białej Gdyni» (www.lupuslibri.pl/2017/06/pannowoczesny.html).

[26] См., например: Szczerski A. Modernizacje. Sztuka i Architektura w Nowych Panstwach Europy S´rodkowo-Wschodniej 1918–1939. L / odz: Muzeum Sztuki w L / odzi, 2010. S. 145–200;также см.: Sevecek O., Jemelka M. Company Towns of the Bata’s Concern. History-Cases-Architecture. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2013.

[27] Источник: www.newtowninstitute.org/newtowndata/newtown.php?newtownId=83.

[28] Klingan K. (Ed.). A Utopia of Modernity: Zlín: Revisiting Bata’s Functional City. Berlin: Jovis Verlag, 2009.

[29] Vsetecka P. (Ed.). Jirí Vozenílek: Building nos. 14 and 15 in Zlín – A Heritage of the Industrial Era. Zlín: Zlínsky´ kraj, 2013.

[30] Hornakova´ L. The Bat’a Phenomenon: Zlín Architecture 1910–1960. Zlín: Regional Gallery of Fine Arts, 2009. S. 11.

[31] О проекте реконструкции типовых жилищ для рабочих предприятий Бати, инициированной несколько лет назад исследователем Житко Рессовой с целью воссоздания их исторической атмосферы и быта, а также поиска механизмов сохранения, см.: My Bata House. 2012 (www.toman-design.com/en/projects/my-bata-house).

[32] Там же.

[33] Экспертное интервью с Яцеком Фридрихом.

[34] Обермаир В., Шапиро-Обермаир Е. Большая Москва, которой не было. Здания советского авангарда в современной Москве. Вена, SCHLEBRUGGEEDITOR, 2008.

[35] Kiev Otherwhere: Киев которого никогда не было. Киев каким он был. Киев каким он мог бы быть. Киев: А+С, 2014.

[36] См.: Коммунальный авангард: каталог-путеводитель / Ред.-сост. Е. Белова, А. Савицкая. Нижний Новгород, 2011.

[37] Ершов Г., Савицкий С. Где Кифер? И где Бойс? // Прогулки за искусством: Ленинград – Москва – Свердловск. СПб.: Институт ПРО АРТЕ, 2008. С. 7.

[38] Клинов А. Минск. Путеводитель по Городу Солнца. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 12.

[39] Коммунальный авангард… С. 5.

[40] См.: Орлов Г., Лавров В. Большое Запорожье // Архитектура СССР. 1933. № 3–4. С. 33–37; Малозьомов I. Соціалістичне місто Велике Запоріжжя. Харків, 1933.

[41] См., например, анонс выставки «Большое Запорожье 1930. Затерянный город будущего» (2011, http:// afisha.zp.ua/vystavki/zateryannyy-gorod-buduschego_1304.html), буклет выставки «Мир утопий 1930 г.» (галерея «Ленин», 2011); см. также: Мордовский М. «Шестой поселок – город будущего» // Запорожье. Персональный гид: Путеводитель. Запорожье: Дикое поле, 2011. С. 90–101.

[42] Источник: https://actual.today/kratkaja-istorija-stroitelstva-goroda-v-turisticheskom-centre-zaporozhcamrasskazali-ob-arhitektura-socgoroda-foto/.

[43] Экспертное интервью с Натальей Лобач. 30 июля 2017 года. Запорожье.

[44] Экспертное интервью с Викторией Азаровой. 1 июля 2018 года. Нижний Новгород.

[45] Экспертное интервью с Петром Бойко. 30 июля 2017 года. Запорожье.

[46] См., например: В Запорожье декоммунизировали более 100 улиц. Полный список (https://zp.depo.ua/rus/ zp/v-zaporizhzhi-dekomunizovali-ponad-100-vulits-povniy-spisok–23022016110000); Прощание с эпохой. Топ-5 демонтажей советских памятников в Украине (https://nv.ua/ukraine/events/proshchanie-s-epohojtop-5-demontazhej-sovetskih-pamjatnikov-v-ukraine-2099965.html).

[47] Экспертное интервью с Валерием Стойчевым. 29 июля 2017 года. Запорожье.

[48] Экспертное интервью с Игорем Павелко. 29 июля 2017 года. Запорожье.