Перевод с английского Екатерины Иванушкиной

Опубликовано в журнале Неприкосновенный запас, номер 5, 2019

Перевод Екатерина Иванушкина

Фуюки Курасава – преподаватель социологии, политологии, истории общественно-политической мысли Йоркского университета (Торонто, Канада). Специализируется на изучении практик, репрезентирующих человеческие страдания.

[стр. 68—91 бумажной версии номера] [1]

Если имеют место такие ситуации, в которых единственным свидетелем человеческого выступает тот, чья человечность была полностью уничтожена, то это означает, что человеческое никогда нельзя свести к нечеловеческому целиком и полностью, а уничтожить человека действительно невозможно. Как ни парадоксально, от него всегда что-то остается. Сам свидетель и есть этот остаток [2].

Давайте взглянем на транснациональную «эпоху свидетеля» [3] – «время свидетельствования» [4], – в которой мы живем сегодня. Свидетельские нарративы, освещающие массовые страдания и несправедливость, чаще всего обретают глобальное измерение. Идет ли речь о колониализме и рабстве, Холокосте и ГУЛАГе, армянском или камбоджийском геноцидах, китайской «культурной революции» и апартеиде в Южной Африке, Хиросиме и латиноамериканских диктатурах, свидетельствование повсюду и изначально становилось транснациональной практикой. Тем не менее в последнее время из-за того, что очевидцы и посредники адресуют свои сообщения целевым группам и институциям, разбросанным по всей планете, это глобальное измерение сделалось еще более зримым. Сказанное, в частности, касается эфиопского голода, площади Тяньаньмэнь, бывшей Югославии, Руанды, Восточного Тимора, Чечни, Ирака, Дарфура и так далее. (Бесспорно, однако, что сказанное не предполагает поверхностного морального уравнивания перечисленных событий и ситуаций между собой.) Таким образом, становится все более очевидным, что, помимо «архивной лихорадки» [5], многие части мира сейчас охвачены более масштабной «лихорадкой свидетельствования», по мере распространения которой публичные пространства превратились в настоящие машины по производству свидетельских дискурсов и показаний визуального, устного или текстуального типа.

Соответственно, транснационализация свидетельствования оказывается неотъемлемой частью самой практики, а не просто ее дополнением, поскольку в этот процесс все чаще вовлекаются институты и политические сети, расположенные за пределами территорий, где непосредственно имеют место массовые страдания. Оставаясь укорененными в местном и национальном контексте, свидетельские обращения все чаще адресуются глобальному «воображаемому сообществу», в состав которого входят культурные диаспоры, зарубежные правительства, неправительственные организации, социальные движения, международные организации, средства массовой информации и неравнодушные граждане всего мира. Именно они в свою очередь часто играют определяющую роль в обнародовании и обличении злодеяний, а также в инициировании судебных процедур от имени жертв и выживших, географически далеко находящихся. Впервые проявившись в глобализации памяти о Холокосте, отмечаемой с конца 1960-х [6], транснациональная практика свидетельствования получила широчайшее распространение потому, что структуры власти или гражданского общества слишком часто не хотят или не могут публично признавать наличие ситуативного или структурного насилия, предпринимать шаги по залечиванию ран прошлого и привлекать виновных к ответственности – как это было, например, в бывшей Югославии после этнических чисток, в Руанде после геноцида, в Чили после Пиночета, в Южной Африке после апартеида. В подобных случаях «внешние» силы, добивающиеся внимания к участи пострадавших целевых групп, могут помогать отдельным государствам, давить на них или даже вмешиваться в их внутренние дела. Фактически получение и последующее распространение свидетельских показаний среди ключевых сегментов глобального гражданского общества – прежде всего здесь надо говорить о средствах массовой информации, неправительственных организациях и общественных движениях – становится предпосылкой для запуска аналогичного процесса на уровне отдельных государств. Транснациональная публичность оказывается предпосылкой для труда свидетельствования, заметно облегчающегося благодаря формированию глобальных публичных пространств, аудитория которых реагирует на страдания «дальних» – и этим умножает число таких площадок.

С 1980-х сочетание нескольких факторов способствовало дальнейшей глобализации свидетельствования. Среди них, в частности, стоит выделить многократно фиксируемое взрывное расширение коммуникационных потоков, связывающих различные регионы планеты: транснациональный охват современной медиа-индустрии в комбинации с мгновенным освещением любых событий потенциально увеличивает число публичных сцен для различных форм свидетельствования – причем этому процессу не может воспрепятствовать даже высокая степень корпоративной концентрации СМИ. Повсеместное появление круглосуточных новостных каналов стало наиболее зримым признаком этой тенденции. Распространение технологий визуальной записи (главным образом фото и видео), а также появление Интернета способствуют массовому документированию случаев попрания прав человека – они делаются доступными не только самим жертвам, но и журналистам, некоммерческим организациям, общественным движениям и даже рядовым гражданам.

Кроме того, во многих национальных и транснациональных контекстах период, наступивший после завершения «холодной войны», был отмечен консолидацией правозащитной идеи в качестве базового морального ориентира, что также способствовало оформлению социально-политических пространств, подходящих для подготовки, распространения и восприятия свидетельств глобальной несправедливости. Далее, нельзя упускать из виду и увеличение числа международных уголовных трибуналов, а также «комиссий правды», санкционирующих институциональное закрепление свидетельствования как способа, позволяющего преодолевать последствия коллективных травм. Наконец, ряд гуманитарных неправительственных организаций («Amnesty International», «Human Rights Watch», «Oxfam») проводит информационно-просветительские акции и кампании по сбору средств, в рамках которых видную роль играют очевидцы злодеяний, голода, нищеты, что опять-таки укрепляет значимость свидетельствования и в гражданском обществе, и во властных структурах.

Таким образом, «лихорадка свидетельствования» затронула самые разнообразные области интеллектуальной и духовной жизни. В частности, она сделалась одной из ключевых тем того, что принято называть реалистическим искусством, то есть направлений художественного осмысления реальности, непосредственно связанных с фактологическим ее описанием: документального кинематографа, журналистики, мемуарной литературы. Кроме того, тема свидетельствования превратилась в важнейший источник вдохновения и для художников, работающих в сфере fiction: деятелей литературы, театра, кино, живописи, пытающихся либо изменить реальность, либо преодолеть ее [7]. В академических кругах за последние полтора—два десятилетия появился внушительный список работ, посвященных проблемам коллективной памяти и свидетельствования [8]. Однако, фокусируясь на разных аспектах свидетельствования и выдвигая на первый план его различные грани – например, рассматривая его как упражнение в установлении истины (историческая точность), обращаясь к его юридическим результатам (правовые и институциональные предпосылки), видя в нем психический феномен (субъективная реакция на травму) или моральное предписание (коммуникативная ответственность очевидцев), – специалисты оставляют без достаточного теоретического осмысления социокультурные практики, которые служат его основанием. Настоящая статья исходит из необходимости рассматривать свидетельствование как универсальный способ политико-нравственной и напряженной работы, рождающейся из борьбы целых групп и отдельных лиц, возложивших на себя задачу предотвращения опасности, угрожающей глобальному гражданскому обществу. Иными словами, такая работа транснациональна по своей сути, а ее результатом оказывается особая нормативная и политическая субстанция, генерируемая определенными моделями социального действия.

Чтобы пояснить этот тезис, я хотел бы процитировать фрагмент, вышедший из-под пера еврейского и восточноевропейского поэта Пауля Целана:

«Поскольку стихи есть, конечно же, форма высказывания и в этом смысле [они] диалогичны по самой сути, любое стихотворение – это своего рода брошенная в море бутылка, вверенная надежде, и часто такой хрупкой надежде, на то, что однажды ее подберут где-нибудь на взморье, может быть, на взморье сердца. Еще и поэтому стихи всегда в пути, что они прокладывают дорогу. Дорогу к чему? К какому-то открытому, незанятому месту, к чьему-то еще не окликнутому “ты”, к какой-то еще не окликнутой реальности» [9].

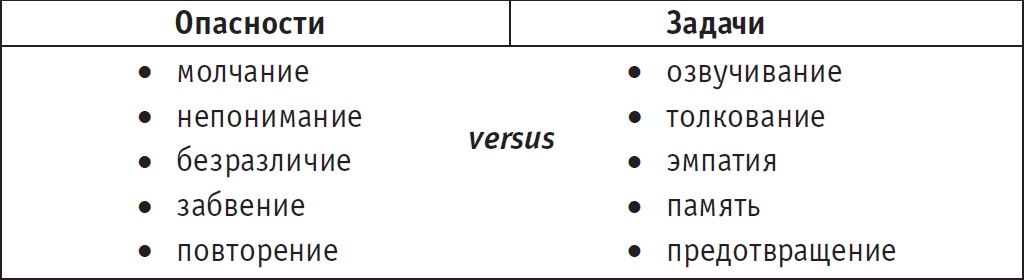

Используя аллегорию стихотворения как «послания в бутылке», мы начинаем трактовать свидетельствование в качестве сети транснациональных практик, структурированных вокруг пяти диалектически связанных опасностей и, соответственно, вытекающих из них задач. В первой из них озвучивание массовых страданий противопоставляется молчанию (что, если сообщение так и остается неотправленным или не достигает суши?); во второй – толкование противопоставляется непониманию (что, если оно написано на языке, не поддающемся расшифровке?); в третьей – культивация эмпатии противопоставляется безразличию (что, если после прочтения оно не принимается во внимание?); в четвертой – память противопоставляется забвению (что, если воспоминание искажается или стирается с течением времени?); в пятой – предотвращение противопоставляется повторению (что, если памятование не поможет предотвратить других форм страдания?). Все перечисленные практики свидетельствования сизифовы по своей природе, поскольку задействованные в них акторы постоянно сталкиваются с перечисленными рисками, но не способны раз и навсегда избавиться от них; вечно хрупкая и не обретающая завершения работа свидетельствования сущностным образом содержит в себе угрозы и трудности, неотъемлемые от выражения и передачи предельного опыта (см. таблицу). Иначе говоря, опираясь на то, что Рикёр писал о работе памяти, а Деррида – о фрейдистском понимании работы скорби [10], я утверждаю, что работа по свидетельствованию о кризисных моментах человеческого опыта апорийна, поскольку она имеет дело, с одной стороны, с их безусловной инаковостью, а с другой стороны, с их нормализацией – тем самым подогревая, а вовсе не разрешая, напряженность между этими двумя тенденциями.

Описание свидетельствования как транснациональной формы этико-политического труда позволяет нам примириться с его основополагающим парадоксом. С одной стороны, повествования очевидцев о предельном опыте чаще всего остаются без внимания, причем независимо от того, от кого они исходят – от западной общественности, государственных властей или международных организаций. Как показывают многочисленные исследования, наиболее распространенными реакциями на свидетельствования о массовых страданиях выступают их отрицание, апатия постороннего, калькуляции в духе Realpolitik, политическое безволие, бюрократическая отстраненность или даже «усталость от сострадания» [11]. Но, с другой стороны, подобных свидетельств становится все больше и они делаются заметнее по всему миру, поскольку свидетельствование превращается в один из важнейших механизмов, посредством которых прогрессивные силы пытаются бороться с глобальной несправедливостью.

Прежде, чем приступить к более подробному рассмотрению пяти задач, из которых и проистекает труд свидетельствования, следует пояснить некоторые теоретические вопросы.

Труд свидетельствования

Чтобы подчеркнуть аналитическую специфику используемой здесь концепции свидетельствования, я хочу обозначить две ее определяющие черты: интерсубъективность и публичность.

Во-первых, свидетельствование – внутренне диалогичный процесс признания, в который вовлечены две стороны – а именно, свидетели и их аудитория, – участвующие в предъявлении свидетельства и реагировании на него и посредством этого устанавливающие и согласовывающие взаимные роли [12]. Как непосредственные очевидцы (выжившие жертвы), так и вторичные свидетели (журналисты и международные наблюдатели, видевшие преступные деяния, но лично ими не затронутые) выполняют задачу репрезентации, предполагающую воссоздание и передачу непосредственного опыта катастрофы. Это позволяет им развернуть борьбу против молчания, непонимания, безразличия, забвения и повторения: они готовят послания, помещают их в бутылки и бросают в море. Однако в противоположность монологическим или монистическим парадигмам, которые представляют свидетельство в качестве акта совести, поступка одинокого героя, мы должны настаивать на интерсубъективном характере транснационального труда свидетельствования. Неотъемлемой частью свидетельского действия выступает обращение к сторонней аудитории, которая в свою очередь должна откликаться на него, поскольку позиции адресующегося и адресата строятся на взаимном признании. Лица, пережившие ту или иную ситуацию или событие, становятся свидетелями только в том случае (и после того), если (и когда) состоится институциональное санкционирование или публичное признание их свидетельского статуса: бутылка обязательно должна достичь берега, а нашедшие ее должны прочитать и понять содержащееся в ней сообщение. В то же время свидетельские практики решающим образом зависят от состава их аудитории, которая становится таковой, приняв моральную асимметрию и политическую ответственность, связывающие ее с непосредственными свидетелями предельного опыта. Социальные акторы становятся аудиториями свидетельствования, прислушиваясь к нарративным обращениям очевидцев и реагируя на их призывы к размышлению и действию в отношении какого-то конкретного случая ситуативного или структурного насилия. Исполнить свидетельскую миссию можно только после того, как ее адресаты подберут выброшенные на берег бутылки, расшифруют вложенные в них послания, осмыслят их содержание и начнут вмешиваться – с целью предупредить мир, разобраться в произошедшем, поощрять сочувствие, не забывать, предотвращать воспроизведения случайных или структурных предпосылок, послуживших причиной массового страдания.

Во-вторых, вместо того, чтобы рассматривать труд свидетельствования через психологизирующую или радикально субъективистскую призму, я хочу подчеркнуть его неустранимо публичную природу – его бытование в качестве шаблонных наборов социальных действий, выполняемых в национальных и транснациональных общественных пространствах [13]. Это последовательное настаивание на публичности, вполне соответствующее видению Ханны Арендт и Юргена Хабермаса [14], оборачивается тем, что диалогичные циклы обращения и реакции на него, а также взаимного признания двумя участвующими в свидетельствовании сторонами, предстают публично ориентированными отношениями, поддерживаемыми гражданами и государствами на множестве площадок и с помощью всевозможных средств коммуникации – начиная с музеев и судов и заканчивая книгами, фотографиями, фильмами и телепередачами, материалами электронных и печатных СМИ.

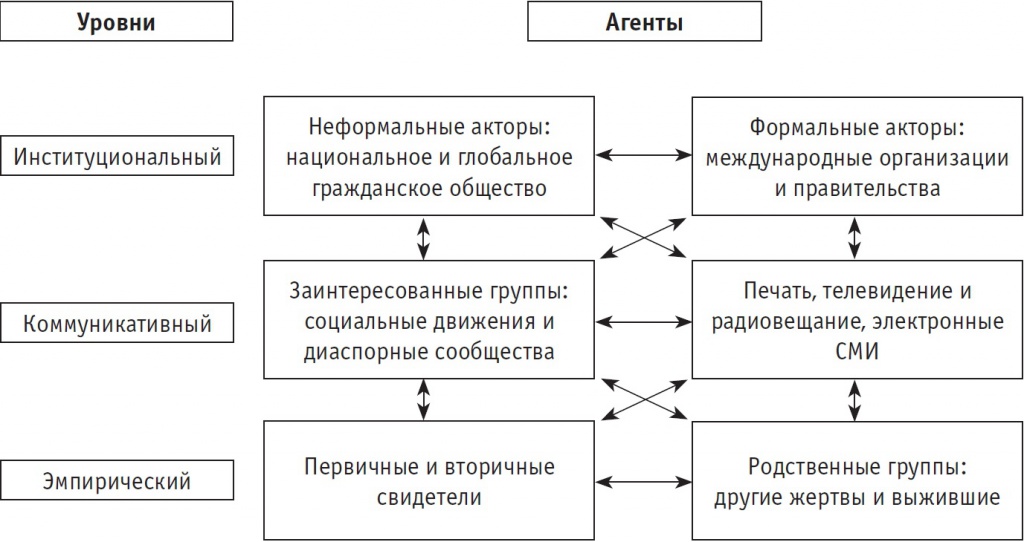

Чтобы подчеркнуть диалогичные и публичные аспекты свидетельствования, я хочу предложить многомерную модель процессов свидетельствования, которые связывают воедино очевидцев и их аудиторию и разворачиваются на трех уровнях восприятия конкретного предельного переживания: эмпирическом, коммуникативном и институциональном (илл. 1).

Илл. 1. Свидетели и их аудитории.

Конечно, процессы, отраженные на диаграмме, обусловлены асимметричностью власти, влияющей на социополитическое производство и восприятие свидетельских практик. Соответственно, официальные и неофициальные реакции на апелляции очевидцев оказываются непоследовательными и селективными; если некоторые «послания в бутылках» оперативно читаются и по ним принимаются быстрые меры, то многие другие не вызывают интереса или вовсе игнорируются. Поскольку формальные подходы, выстроенные вокруг абстрактных принципов или критериев свидетельской достоверности, на этом уровне не объясняют ситуацию в должной мере, нам нужно обогатить схему, введя в нее понятие социополитической борьбы между адресными группами и свидетельствующими лицами. Материальные и символические иерархии, предопределенные гендером, расой и этничностью, классом, национальностью и религией, неизменно учитываются очевидцами и поддерживающими их группами, которые отличаются друг от друга властным потенциалом и способностью мобилизовать ресурсы. Столь же несхожи каналы их доступа к другим коммуникативным или институциональным акторам, а также рычаги влияния на них и получения поддержки с их стороны. Отношения неравенства и доминирования предопределяют стратегии представления свидетельских показаний, используемых заинтересованными группами для передачи своего послания национальным и глобальным аудиториям, а также предъявляемые ими требования воздаяния или возмещения. Далее, свидетели, настаивающие на публичном признании конкретных фактов, располагают неодинаковыми возможностями в плане соблюдения процедурных стандартов официальных учреждений, которые устанавливают минимальные пороги доказательной базы, позволяющие запустить в национальных и международных судебных системах меры прокурорского воздействия или компенсационные механизмы. Более того, противоборство свидетельствующих акторов отражается и на формальной институционализации мнемонических объектов и памятных ритуалов, связанных с конкретным предельным опытом. В свою очередь иерархическое структурирование самих свидетельствующих оказывает заметное влияние на то, как государства и гражданское общество реагируют на сообщения о массовых страданиях, поскольку адресаты активно участвуют в конструировании того, что считается «достоверным» или «убедительным» сообщением, применяя целый набор предназначенных для этого средств. Среди них, в частности, расширение имеющихся публичных пространств, на которых происходит предъявление свидетельских обращений; нарративное упорядочение свидетельствования посредством одобрения (или отрицания) тех или иных конкретных интерпретаций событий; помощь в сборе, проверке и представлении доказательств и так далее [15]. Поощрение или содействие со стороны видных институциональных акторов – таких, как правительства стран Европы и Америки или Организация Объединенных Наций, – значительно облегчает практику свидетельствования. И наоборот, проявляемые ими неприятие, обструкция или безразличие, сочетающиеся с поддержкой только со стороны слабых и малоизвестных институтов, могут лишить свидетельскую практику всякой эффективности.

Установив определенные теоретические параметры, вернемся к рассмотрению самого транснационального труда, определяющего свидетельствование, а также тех задач, неустанное выполнение которых необходимо, чтобы сделать свидетельствование о предельном опыте достоверным, убедительным и эффективным.

Озвучивание: преодоление бездны молчания

Исходный и самый элементарный аспект свидетельствования состоит в том, чтобы восполнить недостаток имеющейся у общества информации о конкретных случаях массовых страданий, а также справиться с разнообразными методиками отрицания, которыми часто пользуется зло, будь то «дома» или за границей. Перед лицом подобных рисков свидетельствующие стороны стараются обозначить и раскрыть волнующие их случаи в транснациональном разрезе, информируя о них весь мир, а также устанавливая и фиксируя обстоятельства, связанные с предельным опытом, или же корректируя ранее сложившиеся нарративы о нем — например, через «комиссии правды» или судебные разбирательства, работа которых получает глобальную огласку благодаря средствам массовой информации [16]. Очевидцы трагедий зачастую движимы желанием сообщить об увиденном или пережитом близким и далеким «другим», принимая тем самым на себя бремя репрезентации массовых страданий. В свою очередь аудитория, которую представляет национальное и глобальное гражданское общество, реагирует на это различными способами: публично осуждает произошедшее или происходящее, призывает положить конец преступлениям политическими методами, помогает выжившим укрыться в безопасных местах, переправляет доказательства массовых злодеяний за границу, архивирует свидетельства и улики там, где они надежно оберегаются.

Все эти мероприятия по установлению фактов и сбору доказательств являются лишь отправной точкой для практики свидетельствования, поскольку, как отмечалось выше, транснациональная публика может как принять, так и отклонить представленные свидетельства. Действительно, символическая и материальная власть тех, к кому адресуются целевые группы – родственных сообществ, коммуникативных и институциональных агентов, – способна создавать или расширять общественные площадки, на которых происходит свидетельствование, обеспечивать или блокировать доступ к таким площадкам, оценивая достоверность свидетельств и выбора тех из них, на которые необходимо реагировать. Для того, чтобы свидетельствование стало возможным, группы-носители должны обеспечить трансляцию рассказов очевидцев и лицам, принимающим решения, и обычным гражданам — иначе говоря, добиться, чтобы те прочитали «послание в бутылке» и открылись навстречу его мольбам и призывам. Становление молодого глобального гражданского общества расширяет круг потенциальных исполнителей свидетельствования, хотя и не обязательно повышает вероятность ответной реакции со стороны политических лидеров или проявления озабоченности со стороны гражданских акторов.

Кроме того, выслушивание свидетельств заметно осложняется теми обстоятельствами, что различные сегменты аудитории учатся у очевидцев, что они размышляют о способах репрезентации событий и пытаются объяснить себе их структурные факторы, что они занимаются «децентровкой» собственного жизненного мира и расширением своего кругозора. Все перечисленное делается адресатами для того, чтобы личностно усвоить получаемые из первых рук повествования о катастрофе, которые даже после всех предпринятых усилий могут тем не менее лежать за пределами их познания или воображения [17]. Однако, возлагая на себя бремя выслушивания, внимающие свидетельствам отказываются уступать невежеству, отбрасывая ложно утешительные слова «мы не знали и не могли знать». Те представители аудитории, которые принимают на себя обязанность свидетельствовать от имени жертв и выживших, неспособных, возможно, говорить от своего лица, или которые просто осуждают причинение массовых страданий, непрерывно сужают круг людей, обоснованно или не слишком обоснованно ссылающихся на собственное неведение.

Непонимание и работа над толкованием

Сами по себе написание и отправка сообщения-свидетельства, даже выполненные на транснациональном уровне, еще не гарантируют его «расшифровку» другими – особенно если принять во внимание коммуникативную и феноменологическую ограниченность слов и образов, призванных запечатлеть массовые страдания. Мысль Теодора Адорно [18], согласно которой после Освенцима больше невозможно писать стихи, отсылает именно к этому общему кризису репрезентации, провоцируемому предельным человеческим опытом [19]. Какие виды устных, визуальных или текстовых приемов способны адекватно и точно передавать интенсивность и масштаб катастрофы далеким зрителям? И способна ли европейская и американская аудитория постичь и воспринять экстремальные ситуации, существующие по ту сторону пределов привычно мыслимого? [20]

Признание репрезентативных апорий, возникающих из-за того, что катастрофы с трудом поддаются рационализации, безусловно, имеет важное значение, однако оно не должно повлечь за собой смирения или отчаяния. Напротив, транснациональная работа свидетельствования включает в себя особые интерпретационные практики, направленные на придание смысла тому, что не вмещается в устные, письменные и визуальные репрезентации. Действительно, в преодолении трудностей, возникающих при попытках передать невообразимое, фиксируется, насколько огромное значение свидетельствование имеет в этико-политическом плане: ведь «случившегося невозможно вообразить и отразить, но тем не менее оно должно быть запечатлено, адресовано и представлено» [21]. Его диалогизм раскрывается в те моменты, когда свидетели и их аудитория совместно создают «пороговые» пространства, в которых генерируются смыслы, пусть даже частично и временно. В подобных соприкосновениях должна происходить (и действительно происходит) такая инкапсуляция радикальной инаковости предельного опыта, которая, не имея ничего общего с его тривиализацией, не вытесняет его тем не менее за рамки человеческого и постижимого. Публичная вовлеченность в этот опыт и его критический анализ становятся доступными именно в силу этой процедуры [22]. И, хотя массовые страдания невозможно осмыслить в полном объеме, нет никаких оснований говорить, что они намертво пребывают в зоне чистой герменевтической инаковости.

Таким образом, в интерпретационном процессе одновременно подчеркиваются как дистанция, так и близость, которые формируются между двумя сторонами, вовлеченными в свидетельствование. С одной стороны, посредством свидетельств передаются непомерная исключительность и крайняя острота эксцессов ситуативного или структурного насилия, его полная отчужденность от того, что является повседневным и привычным для большинства граждан западного мира. Феноменологические нарративные реконструкции и образы массовых страданий способны оказывать глубокое воздействие на европейскую и американскую аудиторию, предотвращая в то же время «банализацию» экстремального, подчеркивая трудности его интерпретации и наличие герменевтической пропасти, разделяющей очевидцев и аудиторию. Соприкосновение с предельным опытом безжалостно раскрывает перед западной публикой полнейшую дегуманизацию жертв, зафиксированную Примо Леви в точнейшей, хотя и неоднозначной, формулировке: «Человек ли это?» [23]. С другой стороны, интерпретационная работа призвана выявить определенные точки пересечения, наличествующие вопреки обширным эмпирическим, историческим и социокультурным размежеваниям. Несмотря на то, что очевидцы должны избегать тривиализации массовых страданий, им тем не менее предстоит обеспечить коммуникативную доступность своих повествований для глобального гражданского общества и будущих поколений — реконструируя обстоятельства, породившие трагедию, показывая, как выглядит (или выглядела) жизнь в условиях катастрофы, или предлагая заглянуть в жизненные миры тех, кого она непосредственно касается (или коснулась). В некоторых случаях это делается посредством параллели с эпическими катаклизмами: например, Шоа до сих пор выступает шаблоном, ссылаясь на который уже в наше время можно бить тревогу по поводу того или иного разворачивающегося геноцида. Таким образом, распространение свидетельских апелляций и реакция на них зависят от способности очевидцев описать социоисторическую уникальность предельного опыта, не упуская при этом из виду его универсального значения и воздействия.

Представители заинтересованных групп и акторы глобального гражданского общества сообща включаются в эту интерпретационную работу, играя важнейшую роль в создании пространств «сопричастности», в которых – желая воспринять абсолютную инаковость опыта, выраженного в чужих свидетельствах, – они корректируют собственные мировоззренческие установки: для расшифровки «послания в бутылке» им приходится тщательно выяснять, что именно оно передает, и глубоко размышлять над этим. Соответственно, аудитория может оказывать поддержку общественным просветительским кампаниям, а также организациям, занимающимся анализом и межкультурным объяснением массовых страданий в масштабах всего мира. Однако, занимаясь подобными герменевтическими практиками, следует избегать соблазнительной мысли о том, что задействованные в них акторы с легкостью могут меняться местами – то есть, что сторонние наблюдатели запросто способны ставить себя на место людей, непосредственно переживших катастрофу. Соответственно, и дегуманизация пострадавших групп не должна выталкивать их в сферу нечеловеческой и непостижимой инаковости: следует всегда иметь в виду ту двойственность, из-за которой очевидцы одновременно и похожи и не похожи на тех, к кому они взывают [24]. И здесь вновь уместно сослаться на Леви: «Представьте, что все это было: заповедую вам эти строки» [25].

Безразличие и культивирование эмпатии

Бесспорно, одним из наиболее пугающих аспектов транснационального свидетельствования следует признать коллективное безразличие и бездействие части западных государств и их граждан, лишь выборочно и непоследовательно реагирующих на свидетельские призывы, поступающие издалека. Иначе говоря, эмоциональные и импликативные аспекты отрицания [26] – то есть отсутствие озабоченности судьбой других людей и, соответственно, игнорирование моральных последствий, вытекающих из признания их страданий, – остаются сегодня грозной силой. Однако эта реальность не должна заслонять противоположного тренда, а именно, идущего параллельно формирования транснациональных уз сопереживания и ответственности по отношению к географически и культурно далеким группам и лицам, существующим за рамками условно прочерченных границ моральных сообществ. Инициативы диаспорных этнокультурных сетей, неправительственных организаций и социальных движений, реализуемые в различных сегментах глобального гражданского общества, привлекают внимание к случаям ситуативного и структурного насилия, а также помогают культивировать чувство универсальной ответственности. Свидетельские практики позволяют заинтересованным акторам «принести трагедию в собственный дом», делая людей неравнодушными к глобальной несправедливости – вплоть до мобилизации европейского и американского общественного мнения, которая должна подкрепляться, разумеется, достаточным уровнем материального и символического капитала, находящегося в распоряжении групп-носителей. (Впрочем, подобные мобилизации, как правило, не достигают того накала, который вынуждал бы государственные власти и международные организации пресекать разворачивающуюся трагедию.) Избирательность эмпатии поверх государственных границ особенно поражает, если противопоставить – пусть запоздалые и половинчатые, но, в конечном счете, эффективные – усилия Запада по гуманитарной помощи голодающей Эфиопии в 1984 году или по военному вмешательству в Косово в 1999-м полнейшему бездействию, отличавшему реакцию на геноцид в Руанде в 1994-м или на нынешнюю ситуацию в Тибете.

Сказанное означает, что рассказы о катастрофе, поступающие из первых уст, с большей вероятностью будут стимулировать сочувственные отклики за пределами национальных границ в тех случаях, когда их встраивают в уже действующие институциональные механизмы: например, в отмечание дней памяти, посвященных прошлым трагедиям, или в политико-правовые перформансы, среди которых музейные акции, официальные извинения перед жертвами государственного насилия, судебные процессы, работа «комиссий правды». В дополнение к описанию предельного опыта и продвижению его обсуждения в рамках гражданского общества мероприятия подобного рода активируют и пропагандируют принципы космополитической ответственности по отношению к далеким «другим»; всякий раз, когда государство или международная организация признают факт страданий, причиненных в прошлом той или иной группе, и начинают предпринимать восстановительные и компенсирующие меры, можно говорить об укреплении нормы универсального морального равенства.

Но каким образом труд свидетельствования культивирует эмпатию? Благодаря чему свидетельские шедевры – например, книга и фильм Клода Ланцмана «Шоа», документальная повесть Джона Херси «Хиросима» или мемуары Ригоберты Менчу из Гватемалы, получившей Нобелевскую премию мира, «Я, Ригоберта Менчу» [27], а также подобные им произведения – способны убеждать самые различные аудитории в том, что определенная ситуация или событие абсолютно нетерпимы? Разумеется, здесь задействованы основные коммуникативные факторы, поскольку все эти работы задумывались, писались и снимались ради того, чтобы заставить аудиторию отказаться от позиции безучастного наблюдателя перед лицом массового страдания. Для этого читателей и зрителей с головой погружают в транслируемый нарратив. Кроме того, подобные работы воздействуют на национальную и общемировую публику в силу того, что первоначально они одобряются лидерами общественного мнения в лице рецензентов, интеллектуалов и политиков, а потом распространяются через медийные каналы с самым широким охватом. Нам, однако, следовало бы разобраться и в том, как космополитические способы сочувствия рождаются из поощрения морального воображения самых различных аудиторий, предпринимаемого за счет его «символического расширения» и частичной «психологической идентификации себя» с попавшими в беду жертвами и выжившими [28]. И экспрессивизм, и рационализм, причем каждый по-своему, задают здесь объяснительные рамки, позволяющие лучше понять механизмы становления космополитического морального воображения, возникающего в ответ на свидетельствование.

С точки зрения экспрессивистов, человеческая природа – или, точнее говоря, укорененные в нас моральные чувства, поддерживаемые совестью и внутренним голосом, – выступает самым надежным источником сочувствия к другим. Мы ощущаем сострадание к ним благодаря врожденному осознанию общей для всех людей способности страдать – потому что обладаем, по словам Руссо, «врожденным отвращением к виду страдания себе подобного» [29]. Хотя нам следует опасаться привнесения излишней сентиментальности в осмысление предельных переживаний, феноменологически плотные описания массовых страданий, содержащиеся в свидетельских показаниях, с неизбежностью раскрывают перед сторонней аудиторией злополучную участь далеких незнакомцев – и тем самым способны пробудить сострадание к ним [30]. Реконструируя социально-исторические обстоятельства конкретной катастрофы и жизненных бедствий пострадавших лиц и групп, подобные отчеты используются для того, чтобы вовлечь аудиторию, временно погрузить ее во вселенную эмоциональных, ментальных, физических переживаний жертв трагедии. Вышеупомянутые работы Херси, Ланцмана и Менчу эффективны именно потому, что передают зрителям субъективный опыт присутствия тогда-то и там-то: зрелища, звуки, запахи, вкусы, чувства и мысли, сопровождающие ужас системного насилия, каждодневную борьбу за выживание, сопротивление и помощь другим, ощущение предела. Тем самым зрители и читатели получают возможность соприкоснуться с уязвимостью и болью собратьев, которые, несмотря на историческую и социокультурную специфику, остаются людьми из плоти и крови, сердца и души, отчаяния и надежды – человеческими, слишком человеческими существами. В этом, собственно, и заключается содержащаяся в произведении Леви нормативная тернистость послания: если образ мужчины (или даже женщины) в его рассказе о жизни в Освенциме окажется для нас узнаваемым, мы будем морально обязаны ответить на него – в противном случае наша способность чувствовать сострадание будет утрачена, а вместе с ней исчезнет и сама наша человечность [31].

Несмотря на всю убедительность, экспрессивизм имеет тенденцию недооценивать роль общественного диалога и рефлексии в формировании межнационального сопереживания. Именно этим объясняется благотворная коррекция, привносимая рационализмом, который с помощью различных инструментов – будь то понятие свободного от предрассудков мышления Канта, слияние горизонтов понимания Гадамера или дискурсивно-этическая взаимность Хабермаса – бросает якоря морального воображения в диалогичной способности слушать других и внимательно относиться к их позиции, ставя себя на место другого и стремясь преодолеть социокультурные и нормативные расстояния. Даже вынужденно признавая, что эта смычка всегда остается неполной, рационализм прав в главном: границы моральных сообществ тем не менее могут быть выведены за традиционно установленные рамки открытой коммуникативной работой, нацеленной на жизненные обстоятельства далеких незнакомцев.

Таким образом, интерсубъективность, которой наполнено зарождение эмпатии, имеет рационалистические основания, поскольку, желая со всей серьезностью относиться к показаниям свидетельствования, компоненты различных аудиторий должны опираться на официально признаваемые принципы человеческого достоинства (или прав человека). Этические горизонты субъекта заметно расширятся, если он или она будут осознавать, что события или ситуации, описываемые очевидцами, попирают такие нормы. Кроме того, формальные институты и законы способны стать рациональным основанием, на котором можно взрастить чуткость и отзывчивость к страданиям «дальних» [32]. Например, артикулируя представление о равной моральной ценности всех людей, дискурс универсальных прав человека, усвоенный официальными кругами с середины прошлого века, помогает среди прочего прогрессивным акторам глобального гражданского общества развивать космополитическое чувство ответственности. Конечно, государства, желая обеспечить легитимность собственным геополитическим и социально-экономическим проектам, нередко манипулируют этим идеалом или инструментализируют его, а международные организации зачастую игнорируют его на практике. Пока это остается нереализованным проектом: термин «человечество» по-прежнему выглядит непоколебимо абстрактным на фоне таких понятий, как «национальность», «этнос» или «религия». Тем не менее институциональное закрепление эгалитарного универсализма в таких юридических категориях, как «преступления против человечности», или в таких договорах, как «Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций», облегчает и обличения глобальных несправедливостей, и призывы к международным организациям, правительствам и гражданским акторам реагировать на таковые.

Забвение и долг памяти

Помимо озвучивания, обеспечения понимания и культивации эмпатии, труд свидетельствования нацелен и на преодоление коллективной амнезии относительно прошлых трагедий. Поскольку на протяжении последнего десятилетия «работа памяти» [33] широко обсуждалась в академических кругах, здесь достаточно лишь кратко упомянуть о тех ее аспектах, которые связаны с интересующей нас темой [34]. Коммеморативная функция свидетельствования важна в той же мере, в какой существенно и почитание погибших и выживших в массовых страданиях. Следуя за Маргерит Дюрас [35], задачу, которую ставят перед собой акторы глобального и национального гражданского общества, можно назвать «безутешным памятованием» – это мнемоническая практика, отказывающаяся капитулировать перед временем. Поскольку коллективная память есть динамичный и изменчивый социально-политический конструкт, создаваемый и поддерживаемый диалогом очевидцев и их слушателей, обе стороны должны неустанно добиваться, чтобы она оставалась живой для каждого поколения. Кстати, транснационализация коллективной памяти открывает новые возможности для этого; процессы детерриториализации и ретерриториализации позволяют диаспорам и социальным движениям проводить ритуалы поминовения в точках, удаленных от места трагедии. На деле такая мобильность площадок памятования позволяет противодействовать санкционируемым государственной властью стратегиям отрицания и социального забвения, насаждаемым в изначальных местах катастроф.

Следовательно, основанный на свидетельствовании мнемонический труд структурирован символической и материальной борьбой, в центре которой вопросы о том, какие люди и события заслуживают институционального памятования, а какие, напротив, достойны лишь официального забвения. Стремясь противостоять историческому ревизионизму, свидетельствующие обращаются к текстовой или аудиовизуальной записи воспоминаний очевидцев [36], консервированию физических и документальных доказательств в архивах, судебных документах, музеях и так далее, обнаружению новых доказательств, просвещению общественности и последующих поколений относительно того, где, когда и что происходило. Следуя подобным стратегиям, свидетельствующие акторы могут создавать места коллективной памяти и поддерживать коммуникацию, посвященную былым событиям и ситуациям. Ключом ко всем этим процессам выступает ритуализация поминовения, разработка и регулярное проведение публичных церемоний коллективной памяти, среди которых памятные дни или события, распространение свидетельств очевидцев в СМИ, исторические марши, художественные выставки [37]. Такие ритуальные перформансы предотвращают временнóе и пространственное дистанцирование от случаев массовых страданий, постоянно возрождая их в сознании современной аудитории и помогая ей осмыслить их причины и следствия. Погружение в историю оживляет мнемоническую чувствительность; в результате образуется не единое и монолитное пространство памяти, а лоскутное одеяло перекрывающих друг друга памятных актов.

Никогда больше: не допустить возвращения зла

Транснациональное свидетельствование достигает кульминации в борьбе за предотвращение и недопущение массовых страданий, которые претерпеваются или претерпевались «дальними». Таким образом, к опасностям, перечисленным выше, следует добавить политическое самодовольство, проистекающее из отказа прислушаться к предостережениям о будущем, которые содержатся в свидетельских посланиях, и слепую веру в якобы неуклонный моральный прогресс человечества. Практика свидетельствования направлена на то, чтобы развеять самообман, касающийся возможного исчезновения ситуативного или структурного насилия, а также на то, чтобы побудить рядовых граждан и группы гражданского общества сохранять бдительность в отношении его повторения. По этой причине часто употребляемое выражение «никогда больше» касается не столько того, что было в прошлом, сколько того, что есть сейчас и что будет завтра: в нем неразрывно сплавлены три измерения темпоральности. Память о жертвах и выживших служит напоминанием о необходимости предотвратить массовые страдания для тех, кто живет сейчас и начнет жить потом. «Трудно, неприятно заглядывать в эту бездну зла, – пишет Примо Леви, – тем не менее я уверен, это необходимо, поскольку то, что могло произойти вчера, может произойти и завтра, коснуться нас или наших детей» [38].

Выполняя превентивную миссию, свидетельствование занимается выявлением структурных обстоятельств, породивших предельные переживания. В совокупности рассказы очевидцев и реакция на них некоторых сегментов аудитории могут создать политическое давление, стимулирующее привлечение к ответственности виновников массовых страданий. Этому весьма способствуют продолжающиеся эксперименты с экстерриториальной юрисдикцией в международном праве и национальных судах. Правовые меры могут нейтрализовать способность конкретных лиц причинять дальнейший вред (например посредством тюремного заключения или запрета баллотироваться на государственные должности), но, что не менее важно, они также сдерживают и тех, кто считает, что сумеет безнаказанно творить несправедливость. Кроме того, уголовные процессы и «комиссии правды» ценны в качестве глобальных ритуалов коллективного осуждения прошлых режимов или событий, в исполнении которых одновременно решаются несколько задач: об осуждении прежних преступников уведомляются новые поколения, подтверждается приверженность основным правозащитным принципам, изобретаются новые превентивные правовые механизмы и нормативные дискурсы.

Свидетельские практики также направлены на демонтаж социально-политических и экономических систем, которые способствовали массовым страданиям, всей «машины зла», их причинявшей: инструментов устрашения (военных, полицейских и прочих), идеологической среды (СМИ, формального образования и других органов социализации) и глобальной политики (программ структурной перестройки, ядерного сдерживания и так далее). Хотя этот процесс структурного преобразования может быть завершен только государственными или международными организациями, его нередко продвигают акторы гражданского общества, подобные антивоенному движению во времена «холодной войны», чилийской диаспоре в годы Пиночета и сразу после краха его режима или прогрессивные неправительственные объединения, выступающие против неолиберальных схем приватизации в странах тропической Африки. Кроме того, свидетельствование помогает созданию новых официальных организаций, потенциально способных инициировать важные изменения в нынешнем мировом порядке: подтверждениями тому выступают Международный уголовный суд и «Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций». Национальные «комиссии правды» со своей стороны выполняют несколько превентивных функций, начиная с коллективных ритуалов очищения в пределах публично санкционированных пространств (включающих выражение раскаяния со стороны преступников, описание переживаний жертв, примирение между ранее враждовавшими группами) и завершая подготовкой предпосылок для социальной реконструкции, зачастую при поддержке извне.

Последним (и наименее заметным) предостерегающим жестом свидетельства можно считать призыв к широкой гражданской вовлеченности и консолидации ответственности за предотвращение будущих трагедий. Необходимую для этого отзывчивость аудитория обретает, выполняя задачи выслушивания, интерпретации, эмпатии, поминовения, описанные выше. Участники глобального гражданского общества нередко обнародуют повествования очевидцев, пытаясь задеть совесть людей, превратить безучастность в политическое действие [39]. И наоборот, как показывает деятельность некоторых гуманитарных организаций и реализация некоторых кампаний по оказанию чрезвычайной помощи, нежелание вовлекать себя в содействие нуждающимся способно сделать нас «метафизически виновными» [40]. Таким образом, свидетельствование напоминает нам о том, что предотвращение структурного и ситуативного насилия, где бы оно ни происходило, является не только юридической или институционально санкционированной проблемой, но и экзистенциальным обязательством, которое, возможно, спасет европейскую и американскую публику от осуждения будущими поколениями – когда последние выяснят, что же было предпринято нами по поводу «посланий в бутылках», полученных сегодня.

Заключение

Нет никаких сомнений, что свидетельствование является одной из определяющих социокультурных практик нашей эпохи, все более предпочтительным способом реагирования на массовые и грубые нарушения гражданско-политических и социально-экономических прав в различных частях мира. Именно на это ориентированы сегодня многие коммуникативные и институциональные процессы. Тем не менее они не в состоянии подменить собой транснационального труда, предпринимаемого свидетельствующими и их аудиторией, который обеспечивает нормативную и социальную среду свидетельствования. Разумеется, выполнение диалогичных и общественных задач не может ни исправить исторических трагедий, ни предоставить жесткого набора процедур, позволяющих избежать их в будущем, – оно лишь указывает нам пути сопротивления.

Сказав это, было бы серьезной ошибкой не замечать неэффективности свидетельствования в мире, где массовые страдания остаются одной из определяющих черт XXI века. Многим очевидцам не позволяют говорить, а других просто игнорируют: распространение и восприятие свидетельств, как и прежде, происходят избирательно. Выражать невыразимое и представлять непредставимое по-прежнему сложно; именно поэтому столь трудна задача осмысления опыта, масштабы и интенсивность которого не вмещаются в обычные парадигмы понимания. «Усталость от сострадания» из-за избытка информации о несчастьях и бедах и общее безразличие к положению «дальних» по-прежнему сильны, поскольку даже появление космополитического дискурса и все более активного глобального гражданского общества пока не смогло взрастить чувства гуманистической тревоги и ответственности перед всеми человеческими существами. Реакционные попытки переписать историю или забыть ее предпринимаются повсеместно. Даже публичного признания ужасов прошлого оказалось недостаточно, чтобы остановить новые преступления против человечности или исправить ситуации крайней материальной скудости, что подрывает похвальный тезис «никогда больше». Наиболее пагубным, пожалуй, остается тот факт, что даже «лихорадка свидетельствования» все еще не позволяет преодолеть имплицитного отрицания, поскольку обычные граждане, национальные правительства и международные организации, как правило, отказываются принимать серьезные меры по борьбе с глобальной несправедливостью.

В то же время я настаиваю на том, что не надо смешивать этого противостояния с тем, что вполне может быть перманентной апорией, объединяющей практику свидетельствования с ощущением политической бесполезности. По мере того, как «послания в бутылках» множатся и разбегаются по телу Земли, некоторые из ее обитателей начинают откликаться на них: их читают и слушают, расшифровывают и оценивают, сопереживая очевидцам, помня об их страданиях и пытаясь предотвратить дальнейшие беды далеких незнакомцев. Нынешняя работа по сбору свидетельских показаний отчасти связана с борьбой за расширение гражданского участия поверх государственных границ — путем создания публичных пространств, где рассказы очевидцев будут широко транслироваться, а мировая аудитория сможет с большей легкостью взаимодействовать с ними. В этом смысле глобальное гражданское общество становится ключевой ареной, позволяющей осуждать структурные и ситуативные источники насилия, а также организовывать противодействие им. Остается лишь разработать эффективную политику свидетельствования, в рамках которой свидетельствующие субъекты сумеют пробудить европейское и американское общественное мнение, опираясь на группы поддержки и средства массовой информации. Тем самым признание глобальной несправедливости превратится в рычаг, посредством которого будет утверждаться новый мировой порядок.

Когда Освенцим был еще недавним прошлым, Теодор Адорно заявлял, что «обилие страданий не терпит забвения» [41]. А я хотел бы добавить, что до тех пор, пока люди живут в несправедливых и опасных для жизни условиях, свидетельствование останется востребованным.

Перевод с английского Екатерины Иванушкиной, преподавателя психологического факультета Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева

[1] Перевод осуществлен по изданию: Kurasawa F. A Message in a Bottle: Bearing Witness as a Mode of Transnational Practice // Theory, Culture & Society. 2009. Vol. 26. № 1. P. 92–111.

[2] Agamben G. Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive. New York: Zone Books, 1999. P. 34.

[3] Wieviorka A. L’Ere du témoin. Paris: Plon, 1988.

[4] Felman S., Laub D. Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History. New York; London: Routledge, 1992. P. 206.

[5] Derrida J. Archive Fever: A Freudian Impression. Chicago: University of Chicago Press, 1996.

[6] См.: Huyssen A. Present Pasts: Media, Politics, Amnesia // Public Culture. 2000. Vol. 12. № 1. P. 21–38; Levy D., Sznaider N. Memory Unbound: The Holocaust and the Formation of Cosmopolitan Memory // European Journal of Social Theory. 2002. Vol. 5. № 1. P. 87–106.

[7] Только в области кино можно выделить три выдающиеся работы подобного рода: это фильмы «Хиросима, любовь моя» Алена Рене и Маргерит Дюрас (1959), «Хвала любви» Жана-Люка Годара (2001) и «Арарат» Атома Эгояна (2002). Разумеется, поскольку эти фильмы подразумевают – и подогревают – беспокойство, граница между реалистическим искусством и вымыслом в них подчас размывается. Подробнее см.: Kurasawa F. Cinema, or An Art of Urban Memory in an Age of Forgetting // Public. 2004. Vol. 29. P. 24–29.

[8] Помимо новаторских исследований Мориса Хальбвакса (Halbwachs M. Les Cadres sociaux de la mémoire [1925]. Paris: Albin Michel, 1994; Idem. La Mémoire collective [1950]. Paris: Albin Michel, 1997), многотомного проекта Пьера Нора «Места памяти» (Nora P. (Ed.). Les Lieux de mémoire. Paris: Gallimard, 1984–1992) и публикаций журнала «History & Memory», можно отметить еще ряд работ, в которых анализируются проблемы коллективной памяти. См.: Agamben G. Op. cit.; Coq C., Bacot J.P. (Eds.). Travail de mémoire 1914–1998: une nécessité dans un siècle de violence. Collection Mémoires. № 54. Paris: Autrement, 1999; Felman S., Laub D. Op. cit.; Hartman G.H. The Longest Shadow: In the Aftermath of the Holocaust. Bloomington: Indiana University Press, 1996; LaCapra D. Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma. Ithaca: Cornell University Press, 1994; Le Goff J. History and Memory. New York: Columbia University Press, 1992; Oliver K. Witnessing: Beyond Recognition. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001; Ricoeur P. La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris: Seuil, 2000 (см. рус. перев.: Рикёр П. Память, история, забвение. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. – Примеч. ред.); Yoneyama L. Hiroshima Traces: Time, Space, and the Dialectics of Memory. Berkeley: University of California Press, 1999; Young J.E. The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning. New Haven: Yale University Press, 1993.

[9] Celan P. Speech on the Occasion of Receiving the Literature Prize of the Free Hanseatic City of Bremen // Idem. Selected Poems and Prose of Paul Celan. New York: Norton, 2001. P. 396 (фрагмент дается в переводе Марка Гринберга: Целан П. Бременская речь // Иностранная литература. 1996. № 12 (https://magazines.gorky.media/inostran/1996/12/paul-czelan.html). – Примеч. ред.).

[10] Ricoeur P. Op. cit.; Derrida J. The Work of Mourning. Chicago: University of Chicago Press, 2001.

[11] См.: Barnett M.N. Eyewitness to a Genocide: The United Nations and Rwanda. Ithaca: Cornell University Press, 2002; Cohen S. States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering. Cambridge: Polity, 2001; Moeller S.D. Compassion Fatigue: How the Media Sell Misery, War, and Death. New York; London: Routledge, 1999; Power S. A Problem from Hell: America and the Age of Genocide. New York: Basic Books, 2002.

[12] О парадигме признания см.: Honneth A. The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflict. Cambridge: MIT Press, 1995. Выдвинутая Юргеном Хабермасом концепция дискурсивной этики (Habermas J. Moral Consciousness and Communicative Action. Cambridge: MIT Press, 1990) – несмотря на то, что я не следую ей явно и не полностью ее поддерживаю – содержит наиболее полный как теоретически, так и нормативно анализ диалогичной природы социальной жизни. В той мере, в какой я разделяю построения этого мыслителя, моя аргументация противоречит тезису Оливера (Oliver K. Op. cit.) о том, что свидетельствование располагается по ту сторону признания.

[13] См.: Boltanski L. La Souffrance à distance: morale humanitaire, médias et politique.Paris: Métailié, 1993.

[14] Несмотря на расхождения между акцентированием агонистического плюрализма, которое делает Арендт (Arendt H. The Human Condition [1958]. Chicago: University of Chicago Press, 1998), и консенсусным видением публичности как регулирующего принципа, которому следует Хабермас (Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge: MIT Press, 1989; Idem. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge: MIT Press, 1996. P. 329–387), для труда свидетельствования равную важность имеет и то и другое.

[15] Разумеется, все перечисленные акции осложняются тем, что на публичных площадках могут сталкиваться весьма различные и даже не согласующиеся друг с другом свидетельские заявления, касающиеся конкретных событий, – как, например, в случае геноцида армян или израильско-палестинского конфликта.

[16] Cohen S. Op. cit. Р. 227–228.

[17] Подробнее см.: Young I.M. Asymmetrical Reciprocity: On Moral Respect, Wonder, and Enlarged Thought // Constellations. 1997. Vol. 3. № 3. Р. 340–363.

[18] Adorno T.W. Cultural Criticism and Society. Cambridge: MIT Press, 1981. Р. 34.

[19] Адорно развил эту идею в другом своем сочинении (Adorno T.W. Commitment // Arato A., Gebhardt E. (Eds.). The Essential Frankfurt School Reader. New York: Continuum, 1982. P. 312–313), а затем вновь упомянул о ней в своей «Негативной диалектике» (Adorno T.W. Negative Dialectics. New York: Seabury Press, 1973. P. 362–363). На мой взгляд, он имел в виду не запрет на репрезентацию Холокоста, а предостережение от его эстетизации (и ужаса в целом).

[20] Помимо литературы, посвященной свидетельствованию и коллективной памяти и уже упомянутой выше, апории, сопровождающие восприятие предельного человеческого опыта, рассматриваются и во многих других работах. См., например: Friedländer S. (Ed.). Probing the Limits of Representation: Nazism and the ‘Final Solution’. Cambridge: Harvard University Press, 1992; Langer L. Holocaust Testimonies: The Ruins of Memory. New Haven: Yale University Press, 1991; Lyotard J.-F. The Differend: Phrases in Dispute. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988; Maclear K. Beclouded Visions: Hiroshima–Nagasaki and the Art of Witness. Albany: SUNY Press, 1999.

[21] Friese H. Silence – Voice – Representation // Fine R., Turner C. (Eds.). Social Theory after the Holocaust. Liverpool: Liverpool University Press, 2000. Р. 159–178.

[22] См.: Alexander J.C. On the Social Construction of Moral Universals: The “Holocaust” from War Crime to Trauma Drama // European Journal of Social Theory. 2002. Vol. 5. № 1. Р. 5–85; Felman S., Laub D. Op. cit. P. 232.

[23] См.: Levi P. Survival in Auschwitz. New York: Touchstone, 1996 (рус. перев.: Леви П. Человек ли это? М.: Текст, 2011; здесь и далее цитируется это издание. – Примеч. ред.). Аналогичным образом воспринимает этот пассаж и Агамбен (Agamben G. Op. cit. P. 58–60). О базирующихся на тех же основаниях сомнениях в «человечности» жертв Хиросимы см.: Hersey J. Hiroshima. Harmondsworth: Penguin, 1985. P. 60–61.

[24] Todorov T. Facing the Extreme: Moral Life in the Concentration Camps. New York: Metropolitan Books, 1996. P. 277; Yavenditti M.J. John Hersey and the American Conscience: The Reception of «Hiroshima» // Pacific Historical Review. 1974. Vol. 43. № 4. P. 37.

[25] Levi P. Survival in Auschwitz. P. 11.

[26] Cohen S. Op. cit.

[27] Lanzmann C. Shoah. Paris: Gallimard, 1985; Hersey J. Op. cit.; Menchú R., Burgos-Debray Е.I. Rigoberta Menchú: An Indian Woman in Guatemala. London: Verso, 1984. (Часть из упомянутых автором работ имеются в полном или частичном русском переводе. См.: Ланцман К. Шоа. М.: Новое издательство, 2016; Херси Д. Хиросима // Звезда. 1970. № 8. С. 123–138. – Примеч. ред.)

[28] См.: Alexander J.C. Op. cit.

[29] Rousseau J.-J. A Discourse on the Origin of Inequality [1755] // Idem. The Social Contract and Discourses. London: Dent, 1973. Р. 73.

[30] Alexander J.C. Op. cit. Р. 34–37; Rorty R. Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. Р. 94. Впрочем, позиция Рорти выглядит проблематично в двух отношениях: во-первых, он преувеличивает роль эмоций в достижении солидарности (и поэтому исключает рациональный путь); во-вторых, вызывание эмоционального отклика включает в себя, по его словам, «манипуляцию чувствами» (Idem. Human Rights, Rationality, and Sentimentality // Idem. Truth and Progress: Philosophical Papers. Vol. 3. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 176) без каких-либо отсылок к критериям нормативного суждения – следовательно, не исключаются сомнительные или незаконные виды сентиментализма и демагогии. Я хотел бы поблагодарить Эми Бартоломью и Марию Пиа Лару за то, что они обратили мое внимание на эти моменты.

[31] Повторяясь, считаю все же нужным сказать, что эту форму частичной идентификации с участью другого следует отличать от неуместной веры в абсолютную моральную и социальную симметрию двух сторон, согласно которой они могут с легкостью меняться ролями («я чувствую вашу боль, потому что я способен поставить себя на ваше место»).

[32] Сказанное не означает, что мы должны полагаться лишь на институционально закрепленные нормативные ориентиры, превращая общество в «фабрику морали» (Bauman Z. Modernity and the Holocaust. Ithaca: Cornell University Press, 1989. Р. 175). Да, порой социально-политические институты помогают расширить диапазон морального воображения, но в других случаях они, наоборот, сужают его, притупляя чувства и узаконивая предрассудки, которые усиливают социальное дистанцирование. Институты, участвующие в социально-политической борьбе, вообще не могут иметь четкой линии на этот счет.

[33] Ricoeur P. Op. cit.

[34] О социально-политических и эстетических проблемах, связанных с мемориализацией Хиросимы, см.: Hogan M.J. Hiroshima in History and Memory. Cambridge: Cambridge University Press, 1996; Lifton R., Mitchell G. Hiroshima in America: Fifty Years of Denial. New York: Avon Books, 1995; Maclear K. Op. cit.; Yoneyama L. Op. cit. О мемориализации Холокоста см.: Alexander J.C. Op. cit. P. 52–55; Habermas J. The New Conservatism: Cultural Criticism and the Historians’ Debate. Cambridge: MIT Press, 1989; Hartman G.H. Op. cit.; Langer L. Op. cit.; Vidal-Naquet P. Assassins of Memory: Essays on the Denial of the Holocaust. New York: Columbia University Press, 1992; Young J.E. Op. cit. О мемориализации 11 сентября 2001 года см.: Engle K.J. Putting Mourning to Work: Making Sense of 9/11 // Theory, Culture & Society. 2007. Vol. 24. № 1. P. 61–88; Sturken M. Memorializing Absence // Calhoun C.J., Price P., Timmer A.S. (Eds.). Understanding September 11. New York: New Press, 2002. P. 374–384.

[35] Duras M. Hiroshima mon amour. Paris: Gallimard, 1960.

[36] Выдающимся примером здесь выступает хранящийся в Йельском университете видеоархив семьи Фортунофф, собирающий свидетельства о Холокосте. Он был создан в 1981 году и в настоящее время включает более 4200 интервью. См.: www.library.yale.edu/testimonies

[37] Известным примером подобной ритуализации стало продолжающееся уже два десятилетия безмолвное бдение «матерей Плаза де Майо» в Буэнос-Айресе, которые добиваются общественного признания и увековечения памяти тысяч аргентинцев, «исчезнувших» в годы военной диктатуры.

[38] Levi P. The Drowned and the Saved. New York: Vintage, 1988 (цит. по рус. перев.: Леви П. Канувшие и спасенные. М.: Новое издательство, 2010. – Примеч. ред.).

[39] О том, как «Amnesty International» интегрирует эти экзистенциальные призывы в своих правозащитных кампаниях, см.: Cohen S. Op. cit. Р. 196–221; Geras N. The Contract of Mutual Indifference: Political Philosophy after the Holocaust. London: Verso, 1998. P. 9–23.

[40] Jaspers K. The Question of German Guilt. New York: Dial Press, 1947.

[41] Adorno T.W. Commitment. P. 312.