Опубликовано в журнале Неприкосновенный запас, номер 5, 2019

Константин Анатольевич Богданов (р. 1963) – филолог, историк культуры, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом, Санкт-Петербург) Российской академии наук.

[стр. 111—129 бумажной версии номера]

Свидетельства, из которых слагается сегодняшнее знание о блокадном Ленинграде, – это прежде всего рассказы о страшном: голоде, холоде, смерти, страдании, несправедливости, отчаянии. Узнать, почему это так, а не иначе, легко – из уже опубликованных архивных документов, воспоминаний, исторических исследований, кино- и фотохроники. С литературными текстами дело обстоит сложнее, но и здесь, при всех оговорках, доминируют мотивы постигшей город и его жителей катастрофы, приведшей к гибели сотен тысяч людей.

Но насколько само собой разумеющимся было именно такое знание о блокаде еще 40–50 лет назад? Чем оно определялась в эпоху идеологии, казалось бы, тенденциозно цензурировавшей все, что осложняло рекомендованное представление о войне как о массовом героизме, силе советского оружия, роли партии и, наконец, великой победе излишне детальными напоминаниями о повседневности военных лет и тех жертвах, которыми была оплачена эта самая победа? Советский идеологический нарратив о войне, как следовало думать, это прежде всего нарратив «о главном» – о родине, партии и победе, а не о деталях, в которых он грозил раствориться, – не «бытовое правдоподобие», а «масштабная, обобщающая картина» [1]. Известная любому советскому подростку цифра «двадцать миллионов погибших» не то же самое, что рассказ о каждом из погибших и умерших. Между тем история блокады представала – особенно в рассказах очевидцев – именно историей деталей, конкретных, как сегодня бы сказали, кейсов: повседневных происшествий, событий, «случаев из жизни» [2]. Дневник Тани Савичевой – один из таких случаев.

Вспоминая себя подростком (1970-е), могу сказать, что источником моих первых сведений о блокаде был мой отец (1931 года рождения), переживший ее как раз в том возрасте, в каком я впервые услышал его воспоминания. В этих воспоминаниях из года в год повторялись житейские случаи: смерть его отца (моего деда) в первую блокадную зиму (позднее я нашел открытку, которую мой уже смертельно больной дед послал из больницы своей жене – моей бабушке: в ней он сообщал, что они уже не увидятся, и напоминал, как он был одет и сколько при нем было денег, когда попал в больницу); история старшего брата (в 1943 году призванный в армию в возрасте 17 лет, он уже через месяц пропал без вести в боях за Невский пятачок, мое имя – в память о нем); о том, как варили студень из столярного клея и ели дуранду (прессованный жмых); как моего отца, уже близкого к дистрофии, врач сильно обмазал йодом и тем самым вернул к жизни; как на его глазах от голода упал в снег отец его знакомой, он побежал позвать ее на помощь, но, когда они вернулись, застали его умершим и с него уже кто-то снял валенки и пальто. Несколько раз я был с отцом на Пискаревском кладбище, где, как он предполагал, похоронен его отец. Там же, в мемориальном павильоне, я впервые увидел девять страшных страничек дневника Тани Савичевой.

Позднее, в шестом или седьмом классе, по инициативе то ли директрисы школы, то ли кого-то из учителей мы опрашивали ленинградцев-блокадников, проживавших в ближайших к школе домах. Не все хотели с нами разговаривать, но один из рассказов я запомнил навсегда: это был уже старый человек, который в годы блокады работал водителем на Дороге жизни. Он начал было что-то рассказывать – сначала глухо и как-то отстраненно – о том, как однажды прямо на его глазах ушел под лед грузовик, в кузове которого сидели замотанные в платки и шарфы совсем маленькие дети, – но потом вдруг уронил голову на руки и разрыдался. Он попытался успокоиться и что-то еще говорил, но мы так растерялись, что заспешили попрощаться. Интервью не получилось.

История – наука, стремящаяся к тому, чтобы по завету Леопольда фон Ранке установить, как оно все было на самом деле (wie es eigentlich gewesen) [3]. Но персональный интерес к прошлому окрашивает исторические представления элементами автобиографии. То, что я знаю о блокаде сегодня, неизмеримо шире того, что я знал о ней в подростковые годы, но ценность тех крупиц информации по-прежнему определяется для меня их персональным смыслом: если мой отец запомнил блокаду в череде событий, о которых он мне рассказывал, – значит, и для меня они являются важными по меньшей мере на правах моей общей с ним семейной истории.

Но как быть с теми моими сверстниками, у кого не было схожей личной истории блокады? Откуда черпали свои сведения они?

Первым и самым простым ответом будет сказать: школьный учебник истории. В 1970-е четвероклассники узнавали о блокаде из переиздававшегося миллионными тиражами учебника «Рассказы по истории СССР» Голубевой и Геллерштейна – общеобязательного к чтению на уроках истории в городах и весях необъятной страны (утвержденного, как значилось на его первой странице, «Министерством просвещения СССР в качестве общесоюзного стабильного учебника»). По моим воспоминаниям, это была увлекательная и замечательно иллюстрированная книга, в которой изложение «больших» исторических событий разнообразилось эпизодами и примерами из жизни отдельных людей. Блокаде в этой книге посвящены две с половиной страницы, три картинки и карта, показывающая диспозицию немецко-фашистских и финских войск, окруживших Ленинград, расположение советской армии и спасительную ладожскую трассу, связывающую осажденный город с тылом. Картинки выразительны и драматичны – особенно первая из них: вереница изможденных людей, бредущих через заснеженную Неву, и две обессиленные женщины на набережной, одна из которых – с забинтованными головой и рукой – полулежит на санках, а вторая пытается их тянуть за собою. Само повествование о блокаде совмещает информативность с литературной образностью:

«В сентябре 1941 года фашисты прорвались к Ленинграду. Они пытались захватить город с налету, но встретили необычайно стойкую оборону. Тогда немецко-фашистские войска окружили город плотным кольцом. Для Ленинграда начались тяжелые дни блокады.

Наступила ранняя холодная зима 1941 года. Широкие городские проспекты занесены огромными снежными сугробами. По узенькой, едва протоптанной в снегу тропинке медленно бредут редкие прохожие.

Они с усилием тащат на санках драгоценный груз – обломок доски или ведро воды из проруби. […]

900 дней фашисты обстреливали и бомбили Ленинград. 900 дней держали его в блокаде. Враг отрезал город от всей страны. Очень мало было хлеба, топлива. Не работал городской транспорт, водопровод, в домах не было электрического света. Голод косил людей. И все-таки Ленинград держался. Коммунистическая партия и командование Красной армии организовали несокрушимую оборону Ленинграда. […]

6 раз фашистский самолет бомбил и обстреливал грузовик, который вел шофер Максим Твердохлеб. Шофера тяжело ранило, но он упорно продолжал свой путь. Когда водитель добрался до города, в машине оказалось 49 пробоин» [4].

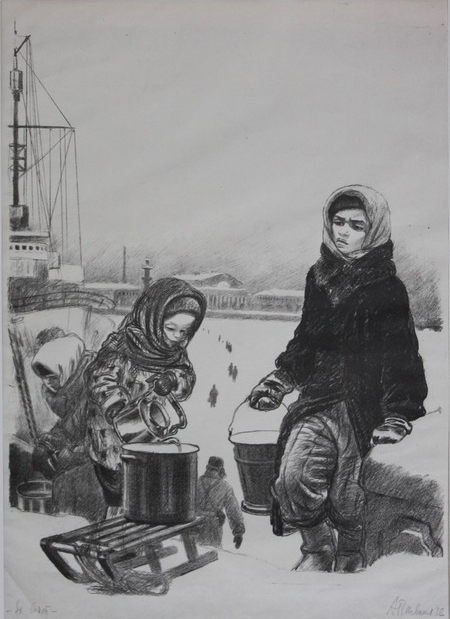

Илл. 1. Иллюстрация из учебника «Рассказы по истории СССР».

Стоит заметить, что это был обстоятельный рассказ. В учебнике начала 1960-х по истории СССР для четвертого класса о блокаде Ленинграда было сказано лишь, что «фашистские полчища шли вглубь нашей страны. Они окружили Ленинград». Хотя и здесь была картинка (без указания авторства) – литография Алексея Пахомова «На Неву за водой» (1942): две закутанные изможденные девочки с ведрами и санками у заснеженной Невы, а за ними, на заднем плане, редкая вереница людей, бредущих по направлению к Васильевскому острову. Подпись под картинкой объясняла происходящее обобщенно:

«Это дети из осажденного Ленинграда. Лишь узкой дорогой по льду Ладожского озера Ленинград был связан со всей страной. Под огнем врага здесь ночью и днем, в пургу и метель доставляли в город боеприпасы и продовольствие. “Дорогой жизни” называли этот путь ленинградцы. Девятьсот дней Ленинград был в блокаде. Девятьсот дней он стоял израненный, но неприступный – великий город-герой [5].

Илл. 2. Литография Алексея Пахомова «На Неву за водой» (1942).

В предшествующем учебнике по истории для четвертого класса о блокаде не упоминалось вовсе [6]. А в еще более раннем – первом послевоенном учебнике по истории СССР для 10 класса – о блокаде сообщалось следующее:

«Верные своим революционным традициям, ленинградцы превратили свой город в несокрушимую крепость. Отрезанный от “большой земли”, город-боец продолжал сопротивление. Всей жизнью осажденного города руководил Ленинградский комитет большевиков во главе с А.А. Ждановым. Неустанную заботу о героических ленинградцах проявляла вся Советская страна и лично товарищ Сталин. Чтобы облегчить тяжелое положение мужественных защитников Ленинграда, через Ладожское озеро, по указанию товарища Сталина, была проложена ледовая трасса, по которой на машинах доставлялось в Ленинград продовольствие. […] В блокированном городе, несмотря на страшные лишения и постоянные бомбежки, продолжалась обычная советская жизнь» [7].

Илл.2 Литография Алексея Пахомова «На Неву за водой» (1942)

Школьные учебники – извод научной историографии. Скупые упоминания о блокаде в послевоенных учебниках по истории и дозированная информация о ней в учебниках 1970-х можно счесть иллюстрациями к общим правилам, складывавшимся в советской исторической науке, изначально идеологической и зависевшей от политической конъюнктуры. Применительно к памяти о блокаде такая конъюнктура выразилась в целом ряде послевоенных партийных мероприятий, ужесточавших контроль над бывшим блокадным городом: постановления 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград» [8]; разгром научной и преподавательской работы в ЛГУ в 1950—1952 годах (откуда были уволены 18 деканов и более 300 преподавателей) [9]; судебные процессы и приговоры по «Ленинградскому делу» 1949—1953 годов, в ходе которого были репрессированы практически все руководители областных, городских и районных партийных организаций [10]. Открытая в 1944 году выставка «Героическая защита Ленинграда», ставшая в 1946-м Музеем обороны Ленинграда, в 1949-м так же оказалась объектом идеологического разгрома: в 1953 году музей был закрыт, его новое открытие состоится только спустя 36 лет, в 1989-м [11].

Напоминания о блокаде, заставлявшие говорить о городе, в котором усилиями центральных властей были вскрыты идеологические пороки его руководителей, а также культурной и интеллектуальной элиты, становились в этих условиях по меньшей мере малообязательными. Даже годы спустя после смерти Сталина исторические исследования, касающиеся блокады, остаются не слишком конкретными в своей собственно источниковедческой, документальной специфике. Анализ событий подменяется образностью и пафосом, свойственным скорее художественным, чем научным, сочинениям [12]. Оправданно думать, что детальное внимание к блокадному прошлому оказывалось опасно близко к теме внутрипартийной борьбы и послевоенных репрессий, а вместе с тем внимание к конкретным событиям блокадной повседневности обнаруживало ту меру страданий и боли, которая плохо вязалась с представлением о победе. Торжественное красноречие советской пропаганды в этом случае давало сбой: насколько оправдана победа, оплаченная такими жертвами?

В художественной литературе и кино 1970-х история блокады предстает, по законам жанра, в большей степени персонализированной. Но и здесь преобладает риторика обобщений, муссирующих ключевые слова военно-патриотической дидактики: мужество, труд, оборона, забота партии, победа. Ленинградцы как множество конкретных людей заслонены в этих случаях «ленинградцами» как целым. Произведения, очерчивавшие собою, условно говоря, горизонт «взрослого чтения» о блокаде, описывают блокадную повседневность с упором на трудовой подвиг горожан, а также их участие в защите города (тушение пожаров, строительство оборонительных сооружений, разбор завалов). Бытовые детали здесь подчинены главному – напоминанию о подвиге «всех» ленинградцев, сумевших выстоять вопреки их персональным бедам и лишениям. При этом, если голод и холод – само собой разумеющиеся маркеры блокады, то антисанитария и неработающая канализация почти никогда не упоминаются. Число таких умолчаний из сегодняшнего дня легко умножить: спекуляция, мародерство, каннибализм, бандитизм, доносительство [13]. Дискурсивное и изобразительное представление блокады сурово, но очищено от неприглядной конкретики: блокадный город, несмотря на все разрушения, не только трудится и воюет, но еще и остается поразительно красивым (например на рисунках и гравюрах Анны Остроумовой-Лебедевой) [14].

«Взрослая» литература о блокаде, представленная к середине 1970-х значительными тиражами и переизданиями идеологически благонадежной прозы Веры Кетлинской («В осаде», 1949), Николая Чуковского («Балтийское небо», 1955), Александра Чаковского («Это было в Ленинграде», 1945; «Блокада», 1969), способна удивить современного исследователя тем, что «большинство опубликованных в СССР произведений о блокаде похожи друг на друга» [15]. Едва ли это так: картина выглядит сложнее, если учитывать и такие произведения, которые привносили в описание блокадного прошлого опыт личных и именно бытовых воспоминаний – такие, например, которые вычитывались из «Ленинградского дневника» Веры Инбер (1945; 1968) и «Дневных звезд» Ольги Берггольц (1959). Но верно и то, что доминантными образами и сюжетами блокадной литературы – вплоть до «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина (1982) – служат темы, тиражировавшиеся в пропагандистской литературе военных лет, с ее акцентом не на блокадные будни, а на оборону города [16].

Но вернемся к подросткам. В ретроспективном освещении советского прошлого идеологическая культура часто представляется как своего рода гомогенный дискурс демагогической риторики, адресованной всем слоям советского общества. Взрослые и дети, мужчины и женщины рисуются в этом случае целевой группой, уравниваемой перед масштабом и вездесущностью обращенного к ней дискурса. Социальные, гендерные и возрастные различия не играют при таком подходе существенного значения, оставаясь сопутствующими (но никак не определяющими) приметами идеологической идентификации «советского человека». Тоталитарная идеология, при всех оговорках, предполагает тотальность своего присутствия и подразумеваемо равную эффективность идеологического контроля над мужчинами и женщинами, взрослыми и детьми.

В литературе и искусстве модусом такого контроля может считаться «соцреализм». Пресловутое сходство «большинства опубликованных в СССР произведений о блокаде» так же, казалось бы, объясняется с отсылкой к «внутренней логике нарратива, возникшей в результате доминирования соцреализма в советской культуре» [17]. Но проблема заключается в том, что в советской культуре слово «соцреализм» – не в теории, но на практике – использовалось как понятие, объединявшее произведения различных жанров и содержания. Что оно десятилетиями определяло собою пафос и схоластику дискуссий о надлежащей советской культуре (в разные годы призванной воплощать собою принципы партийности, народности, демократизма и прочее), не меняет того обстоятельства, что эта культура была разной. Применительно к литературе зоны таких различий обнаруживаются на разных уровнях социального спроса и предложения: проза пишется и читается иначе, чем поэзия и драматургия; литература, рассчитанная на взрослых, – иначе, чем литература, рассчитанная на детей, и так далее.

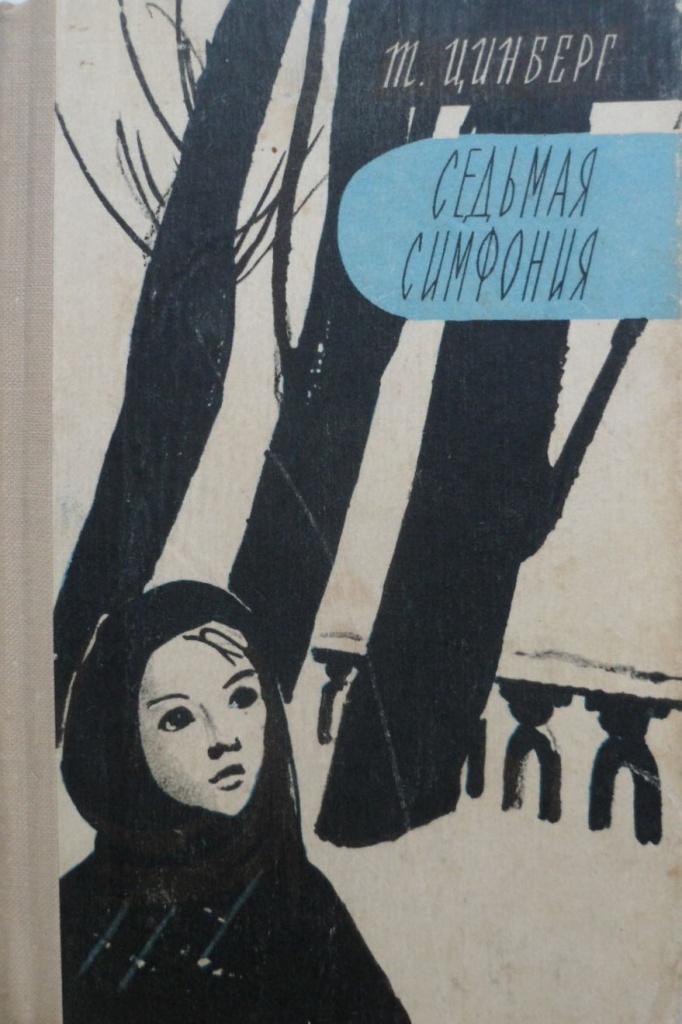

Литература о блокаде, с этой точки зрения, так же не была однотипно «соцреалистической» хотя бы потому, что дети и подростки преимущественно читали литературу, которая была непосредственно им адресована. А эта литература отличалась от взрослой. В 1970-е условная библиотека для детей и юношества, посвященная блокадной тематике, была уже достаточно обширной: трилогия Германа Матвеева («Зеленые цепочки», 1945; «Тайная схватка», 1948; «Тарантул», 1957), повести Елены Верейской («Три девочки», 1948), Лидии Будогоской («Часовой», 1947), Ивана Бондаренко («В осажденном городе», 1957), Тамары Цинберг («Седьмая симфония», 1964), Виктора Дубровина («Мальчишки в сорок первом», 1968), Эллы Фоняковой («Хлеб той зимы», 1970), Эдгара Дубровского («Задание», 1973), Юрия Германа («Вот как это было», 1978), «блокадные главы» романа Вениамина Каверина («Два капитана», 1945), рассказы Леонида Пантелеева («Маринка», 1944), Веры Пановой («Валя», «Володя», 1959), Веры Карасевой («Маленькие ленинградцы», 1960), Арифа Сапарова («“Скворцы” перелетают Ладогу», 1960; «Мальчишка из Ленинграда», 1965), Вольта Суслова («Красные облака», 1970), Николая Богданова («Бессмертный горнист», 1971), Николая Тихонова («Ленинградские рассказы», 1977), Юрия Яковлева («Девочки с Васильевского острова», 1978) и другие [18].

Возрастной адрес этих текстов был разным: одни из них были обращены к школьникам младших классов, другие – к тем, кто постарше. В гендерном отношении здесь также были свои нюансы: приключенческая трилогия Матвеева о мальчишках-подростках, помогающих сотрудникам НКВД обезвреживать предателей и шпионов, была, как можно (с осторожностью) предположить, более интересной мальчикам, тогда как девочки с бóльшим интересом читали повесть Верейской о дружбе трех юных сверстниц. Большинство из названных выше книг выдержали не одно издание, а наиболее тиражируемые были экранизированы: в 1967-м кинофильм «Зимнее утро» по мотивам повести «Седьмая симфония» (режиссер Николай Лебедев), в 1968-м – «Дневные звезды» (режиссер Игорь Таланкин); в 1970-м – «Зеленые цепочки» (режиссер Гелий Аронов) [19].

Какого-либо общего, «сводного» текста у этой литературы не было. В книгах Матвеева, действие хотя и разворачивается в блокадном городе, главную интригу составляют приключения троих друзей-подростков, которые выслеживают орудующих в нем диверсантов. Сюжеты всех трех повестей предельно схематичны, но зато наполнены рискованными происшествиями, слежкой, драками, лазаньями по подвалам и крышам. Мальчики бесстрашны и симпатичны (в третьей книге к ним присоединится столь же смелая и симпатичная девочка), у майора госбезопасности «приветливая улыбка, доброе выражение глаз, седые виски», тогда как фашистские прихвостни (здесь это бывшие уголовники, граждане «из бывших» и обрусевшие немцы) отвратительны внутренне и внешне. О событиях в городе, за редкими исключениями, при этом фактически ничего не пишется:

«– В вашем доме много жильцов?

– По сравнению с прежним десять процентов. В голодную зиму перемерли, выехали, разбомбило.

– В прошлом году, помнишь, я тоже в подвале сидел, когда нас бомбой завалило. Воды по колено, думали, утонем; мертвецы кругом, а все-таки много живых людей было…

Лёнька опытным глазом сразу нашел жертву — невысокого роста старую женщину. Он неплохо разбирался в поведении людей у прилавка. Он знал, что, когда дойдет до нее очередь, она заторопится, вытащит заранее приготовленные карточки и обязательно перепутает их. Разобравшись, сунет ненужные в карман и с напряженным вниманием будет следить, какие талоны ей вырежут, а потом уставится на стрелку весов. В это время и действуют воры» [20].

В перипетиях происходящего блокадный город здесь – большая интригующая декорация, где есть развалины, лабиринты улиц и лестниц, где взрываются фугасы и сыплются стекла, где по вечерам наглухо занавешиваются окна, а небо прочерчивается лучами прожекторов.

Трилогия Матвеева – один из несомненных фаворитов советской литературы для подростков – не единственный пример приключенческого жанра на тему блокады. В менее популярной, но тоже авантюрной повести «В осажденном городе» Ивана Бондаренко друзья-подростки разоблачают предателей, использующих для связи с фашистами почтовых голубей. Один из шпионов при этом особенно коварен, до конца повести рисуясь добрым знакомым юных приятелей, а на деле оказываясь активным вредителем и злобным убийцей десятилетней девочки (за убийством следует психиатрическая кульминация: преступнику предстает призрак убитой, и он в ужасе выпрыгивает из окна). Предателя ловят и приговаривают к расстрелу — к радости главных героев: «Им казалось, что даже воздух вокруг них стал чище, светлее после того, как оборвалась эта смрадная жизнь» [21].

Илл. 3. Обложка повести «Зеленые цепочки» Германа Матвеева (1945).

Схожим образом построена детективная повесть Эдгара Дубровского «Задание», герои которой – смелые и находчивые мальчишки – помогают советскому разведчику сорвать спецоперацию диверсантов, пытавшихся наводнить блокадный Ленинград фальшивыми продовольственными карточками.

В том же ряду приключенческих текстов следует упомянуть «блокадные главы» романа Вениамина Каверина «Два капитана». Описания блокадного города в этом романе эпизодичны, но встающая за ними история недвусмысленна в том, что касается разницы в распределении продовольствия: при общем голоде в блокадном городе, как выясняется, были и те, кто ел досыта. Ромашов, главный отрицательный герой этого романа, устраивает обильное угощение девушке, в которую он влюблен.

«Это было невероятно – настоящий сыр, голландский, красный, и масло тоже настоящее, может быть, даже сливочное, в большой эмалированной кружке. Хлеб, незнакомый, не ленинградский, был нарезан щедро, большими ломтями. Кухонным ножом Ромашов открывал консервы, когда я вошла. Из мешка, лежавшего на столе, торчала бутылка» [22].

«Здесь все можно достать. Вы просто не знаете. […] Есть люди», – признается он ей [23].

Спрос на приключенческую литературу не исключал, впрочем, спроса и на такие книги, в которых о событиях блокады рассказывалось совсем иначе. Подчеркну при этом важное обстоятельство: информация, которую подростки 1970-х могли извлечь из доступного им чтения (доступного в буквальном смысле – на полках школьных библиотек и книжных магазинов), была часто разнообразнее, чем в литературе для взрослых. Такими прежде всего были «блокадные» повести Елены Верейской, Лидии Будогоской и Тамары Цинберг. Сюжетно и стилистически это разные книги, но, помимо того, что они написаны женщинами, их объединяет сходство персонажей: во всех случаях это девочки-подростки, рассказывающие о быте блокадных месяцев. Это рассказы выразительны не только тем, что они о страшном, а тем, что избавляют от иллюзий. Прежде всего выясняется, что никакой одной правды в описании блокады нет, но есть разные правды. Одна из маленьких героинь повести Елены Верейской «Три девочки» (1948, переиздания 1958, 1961, 1977) пишет большое и жалостливое письмо отцу на фронт:

«Я не могу забыть одного ребеночка, который погиб на пожаре. И на улице часто видишь, как человек падает и умирает. […]

Очень голодно – ведь подвоза продуктов нет. Нет света, нет воды. Получаем 125 граммов хлеба в сутки на человека. Тотик в садик не ходит, очень ослабел. Мы приносим ему из садика его паек – немножко супу и каши без масла».

Но, перечитав его, осознает, как сильно расстроится ее отец, когда получит такое письмо, и рвет его:

«Она снова зажгла коптилку, села к столу, взяла в руки перо – и задумалась. Что же писать? Солгать? Солгать папе? […] Нет! Нет, она напишет правду, только… только по-другому… Ведь если она напишет, что все они живы и бодры, что держатся крепко, что уверены в победе, что Ленинград выстоит, что все работают, – это ведь тоже будет правда» [24].

В повести «Часовой» Лидии Будогоской (1947, переиздания 1955, 1961, 1967) молодая героиня, несущая вахту по охране госпиталя, задерживает девочку-подростка, ворующую дрова. Та рассказывает ей, как осталась одна, но так же и то, что выживала она пока тем, что продавала вещи спекулянтам:

«Мать и сестренку в сорок первом в бомбоубежище засыпало. А нынче весной умер отец. […] У нас были вещи. Сначала мы голодали, а потом подвернулся один человек. Он стал у нас вещи выменивать. Приносил мясо, рис, сухари… И вот отец скажет: “Лена, навари мясных щей!”. Наварю щей. Съест. И опять: “Лена, навари каши погуще!”. Наварю каши. Съест и кашу. Ой, сколько он ел!.. И умер. […] Доедаю сухари. На рынок хожу менять. Но уже не осталось ни одной порядочной вещички» [25].

Илл. 4. Обложка повести «Часовой» Лидии Будогоской (1961).

В самом госпитале тоже происходит неладное: с продовольственного склада пропадают продукты. В конечном счете героиня обезвреживает воров – начальника кладовой и его подельника.

Повесть Тамары Цинберг «Седьмая симфония» (1964, переиздание 1969) начинается с того, что обезумевшая от голода мать оставляет на верную смерть в квартире трехлетнего сына Митю, неспособного уже даже сидеть, и уезжает из блокадного города в эвакуацию. Ребенка спасает соседка, но сама гибнет при бомбежке, и маленький ребенок волею случая оказывается на руках у 14-летней главной героини повести Кати. Дальнейшее повествование – история Кати и ее названного брата, которого она, не зная его настоящего имени, называет Сережей. Сюжет прихотлив: Катя знакомится с военным, Алексеем Вороновым, который – как узнает читатель – является отцом Сережи. Он ждет встречи с женой, но получает от нее письмо, в котором та сообщает, что сын его умер, а сама она встретила другого человека. В конце войны Кате уже 18, Сереже – семь, а его отец, который так и не узнает в нем своего ребенка (он помнит его совсем маленьким – за два года до войны) признается в любви к Кате. Повесть заканчивается тем, что они живут одной семьей, но так и остаются в неведении, что Алексей – отец Мити.

Илл. 5. Обложка повести «Седьмая симфония» Тамары Цинберг.

Нетривиальная история замечательна, однако, не только своей фабулой, но именно деталями, сопутствующими рассказу о блокаде. Это история, в которой доброта и порядочность одних блокадных жителей соседствует с озлобленностью, жестокостью и бесчестностью других. Финал повести, название которой отсылает не к Седьмой «блокадной» симфонии Шостаковича, как можно было бы думать, а к скорбному Аллегретто второй части Седьмой симфонии Бетховена, транслируемой по радио на улицах города, символичен: как и мажорное развитие третьей и четвертой части симфонии Бетховена, будущее героев обещает быть радостным и счастливым. Но тем сильнее контраст предшествующих ему сцен и диалогов:

«Помолчав немного, он проговорил совсем тихо:

– Вы видели по утрам у Александровской больницы эти завязанные, как мумии, трупы, которые подкидывают туда по ночам?

На голове у него ушанка, плотно завязанная под подбородком, сквозь запорошивший его снег еще видно черное пальто. […] Снег лежит, не тая, на его потемневшем лице, в орбитах глаз, во впадинах щек. Из снега приподнята окоченевшая рука; темные пальцы кажутся черными среди сияющей белизны. Видно, кто-то снял с этой руки уже ненужную рукавицу».

«– Нам невозможно без печки! Там всю зиму не топлено, а печь – как дом. Нам же не выжить так!

Женщина сказала:– Ну и не выживайте. Нужны вы очень.

– Только не жилец он у тебя, – добавила Женя равнодушно.

– Кто не жилец? – тихо и угрожающе спросила Катя.

– Да твой.

– Неправда! – крикнула Катя с такой внезапной силой, что Женя невольно попятилась. – Жилец! Ну и что, что у вас там девочка умерла? А мой не умрет! Не слушай ее, Сережка! “Не жилец”, – повторила она, передразнивая Женю. – Сама ты не жилец! Да он тебя на сто лет переживет, если хочешь знать!»

«– Кто это с тобой пришел? – спросила Женя. – Военный этот?

– А это из нашего госпиталя. Он выписался и опять на фронт едет.

– Хитрая ты, Катька! – Женя слила воду и начала выкручивать белье. – У него небось продукты есть? Им ведь сухой паек дают на дорогу.

Катя в бешенстве повернулась к ней. Лицо ее исказилось от гнева и обиды.

– Дура собачья! – крикнула она с яростью. […]

Ужасная мысль, что и Воронов может так же объяснить ее приглашение, привела ее в полное отчаяние» [26].

Можно удивляться, что книги Верейской и Будогоской были впервые изданы тогда же, когда советские критики громили взрослую литературу о блокаде именно за «нагромождение ужасающих деталей» и требовали от нее обобщения в осмыслении исторических событий, демонстрации «особенностей психологии советского человека, воспитанного новым социальным строем» (Павел Громов о «Ленинградском дневнике» Веры Инбер) [27]. Известно, что политические рекомендации к писателям для детей в 1940–1950-е ничем не отличались от рекомендаций, адресуемых литературе для взрослых [28]. Но теория и практика не совпадали: детская литература, пусть и с оговорками, дает основание утверждать, что многое из того, о чем умалчивалось в литературе для взрослых, проговаривалось или – можно сказать и так – вычитывалось именно в ней [29].

Возможности такого прочтения, несомненно, зависели от политической конъюнктуры: книги Верейской и Будогоской были изданы до «Ленинградского дела», а первое и второе издание повести Цинберг датируется оттепельным послаблением цензуры. Характерно, впрочем, что в экранизации «Седьмой симфонии» – в кинофильме «Зимнее утро» (1967) – «неудобные» детали сюжета опущены, а общая стилистика приобрела не свойственную повести мелодраматичность (в фильме мать Мити-Сережи договаривается об эвакуации вместе с ребенком, но гибнет во время артобстрела, что попутно, пусть и посмертно, восстанавливает ее добрые отношения с мужем; Катя значительно моложе, чем в книге, что позволяет снять любовную линию между нею и Алексеем, и, наконец, Алексей узнает в Сереже своего сына Митю, когда тот машинально повторяет известную только им семейную дразнилку).

В этих и других текстах о блокаде за Большой Историей приоткрывались разные истории. Для понимания читательской рецепции методологической проблемой в этих случаях является вопрос об иерархии таких историй, но так или иначе они сильно корректируют расхожие утверждения, что изображение блокады в советской литературе было тотально купированным [30].

«Вчера мама выменяла на отрез материала плитку клея столярного. Из него мы будем варить студень. […] Есть такие люди, что от голоду и убить могут. Это страшные люди. До войны никто не знал, что они такие. Когда людям очень плохо, они все на виду, не маскируются. […] Я положил на стол записку, отыскал свою палочку — теперь многие ходят с ними. Сил-то нет, а с тросточкой легче на ногах держаться. Раньше только старые люди ходили с тростями, а теперь – даже ребята» [31].

«Вчетвером мы проталкиваемся на лестничную площадку. Именно проталкиваемся, потому что лестница забита людьми. Оскользаясь на крутых, стершихся ступеньках, они беспорядочно низвергаются вниз. Полуодетые, в шлепанцах, с узлами, тюфяками, чемоданами в руках… Давка, вопли. Ревут дети, кряхтят и стенают старики. А может быть, больные? Чугунные перильца прогибаются от натиска, того и гляди, не выдержат… В подвал ведет узкая-узкая дверь. Скорее даже не дверь, а какой-то кошачий лаз. Там – просто смертоубийство. Наконец, нам удается проникнуть в сырой лабиринт дровяных клетушек и кладовых. Под ногами чавкает вода, пахнет гнилью, мокрыми опилками. Сесть негде, притулиться негде. […]

Худенький, какой-то совсем бесплотный мальчишка, одетый во что-то серое и мешковатое, неуверенно, поминутно озираясь, пробирается в толпе. Вот он примостился у прилавка, уткнувшись носом в самые весы. Его буравят недобрые, подозрительные взгляды. – Тетенька, дайте довесочек, – еле слышно просит мальчишка у покупательницы.

– Не могу, мальчик, свои голодные…

– Тетенька, дайте довесочек […]

– Тетенька… Тетенька… Тетенька…

Тетеньки, не глядя другим в глаза, прячут в сумки свои пайки и быстро, не оглядываясь, выходят. […]

Санитары в грязных халатах все спускаются и спускаются вниз. Лица больных проплывают передо мной – странно розовые, неподвижные, с лоснящимися лбами. Старик, молодая женщина, ребенок… Сколько же их? – У вас госпиталь в подвале, да? – спрашиваю у пожилой нянечки. Она неопределенно кивает, глядя мимо меня: – В нехорошем месте ты встала, девочка… Я рывком отворачиваюсь к стене. Как я сразу не поняла? Это же мертвые, покойники, трупы. […]

Ну, а вдруг кто-нибудь меня заприметит? Подстережет потом в темном переулке и прирежет? Хожу-то я ведь по городу и одна. А ленинградская ребятня из уст в уста передает кошмарные слухи о том, что появились бабки, которые приманивают детей. Затащит тебя такая ведьма к себе, заговорит, а сама сзади топором – тюк! И засолят тебя в кадушке, пустят на котлеты и антрекоты. Или расторгуют по частям на барахолке. Кто сейчас станет разбирать, что за мясо продает человек из-под полы?» [32]

Илл. 6. Обложка повести «Хлеб той зимы» Эллы Фоняковой (1970).

Авторы адресованных подросткам 1970-х книг о блокаде по преимуществу знали о ней не понаслышке: их тексты так или иначе отражают опыт, который принято называть «травматическим». Исследовательская рефлексия о границах литературной репрезентации такого опыта варьирует сегодня широко: от утверждений о невозможности подобной репрезентации вообще до согласия на терапевтическую и дидактическую ценность его воображаемой истории [33]. Литература о блокаде конструирует именно такую историю: она воображаема и, по определению, фрагментарна, соткана из персонажей, образов, событий, диалогов, размышлений, в ней соседствуют правда и вымысел. Но значит ли это, что вплоть до публикаций и исследований 1980–1990-х эта литература не имела информативного и эмоционального значения? Оправданно согласиться с тем, что изучение непосредственных свидетельств о блокаде ставит перед исследователем проблему «герменевтического круга наизнанку»: «обобщение индивидуальной травмы невозможно» [34]. Но невозможность такого обобщения не отменяет эмоционального переживания произведений, открывающих читателю фрагменты страшного и вместе с тем поучительного прошлого. В подростковой литературе такие фрагменты были тем выразительнее, что они вычитывались из сравнительно коротких и потому запоминающихся текстов, рассказывавших о блокаде иначе, чем о ней рассказывалось в школьных учебниках. Вероятно, не стоит преувеличивать эвристической силы этого обстоятельства, но и не стоит ее преуменьшать – ведь именно разные версии исторического прошлого меняют представление о настоящем и будущем.

[1] Добренко Е. Блокада реальности: ленинградская тема в соцреализме // Блокадные нарративы. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 43. Евгений Добренко цитирует слова Павла Громова, осуждавшего «Блокадные дневники» Веры Инбер за «эффектную картину всяческих натуралистически выписанных деталей ленинградского быта; подлинное искусство всегда чуждалось натурализма».

[2] См., например, мемуарные публикации в сборнике: Память о блокаде. Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества. М.: Новое издательство, 2006.

[3] Ranke L. Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1535. Leipzig: Reimer, 1824. S. VI.

[4] Голубева Т.С., Геллерштейн Л.С. Рассказы по истории СССР: для 4 класса. Учебная книга / Под. ред. Н.П. Кузина. М.: Просвещение, 1976. С. 176–178.

[5] Алексеев С.П., Карцов В.Г. История СССР. Учебная книга для 4-го класса. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1961. С. 129, 133.

[6] История СССР. Краткий курс. Учебник для четвертого класса / Под ред. А.В. Шестакова. М.: Учпедгиз, 1955.

[7] Базилевич К.В., Бахрушин С.В., Панкратова А.М., Фохт А.В. История СССР (1894–1951). Учебник для 10 класса средней школы / Под. ред. А.М. Панкратовой. М.: Учпедгиз, 1952. С. 381.

[8] Бабиченко Д. Жданов, Маленков и дело ленинградских журналов // Вопросы литературы. 1993. № 3. С. 201–214; К пятидесятой годовщине постановления ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» от 14 августа 1946 года» // Звезда. 1996. № 8. С. 3–25.

[9] Ганелин Р.Ш. О борьбе с космополитами в общественных науках в конце 1940-х – начале 1950-х годов // Уроки истории – уроки историка. Сборник статей к 80-летию Ю.Д. Марголиса (1930—1996) / Сост. Т.Н. Жуковская, отв. ред. А.Ю. Дворниченко. СПб.: Нестор-История, 2012. С. 204—226; Гессен В.Ю., Дмитриев А.Л. Большой террор на политико-экономическом факультете Ленинградского университета в 1948–1950 гг. (по архивным документам и воспоминаниям) // Там же. С. 340–362; Ватти К.В. Разгром генетики в Ленинградском университете (августовская сессия ВАСХНИЛ 1948) // Исследования по генетике. 1994. Вып. 11. С. 88–89; Дружинин П.А. Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы. Документальное исследование. М.: Новое литературное обозрение, 2012. Т. 1–2.

[10] Хлевнюк О.В., Горлицкий Й. Холодный мир: Сталин и завершение сталинской диктатуры. М.: РОССПЭН, 2011; Рыбас С.Ю. Московские против питерских. Ленинградское дело Сталина. М.: Эксмо, 2013; Болдовский К.А. Падение «блокадных секретарей». Партаппарат Ленинграда до и после «ленинградского дела». СПб.: Нестор-История, 2018.

[11] Шишкин А.А., Добротворский Н.П. Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда // История Петербурга. 2004. № 1(17). С. 72–78; Бранденбергер Д. «Репрессированная» память? Кампания против ленинградской трактовки блокады в сталинском СССР, 1949–1952 гг. (на примере Музея обороны Ленинграда) // Новейшая история России. 2016. № 3(17). С. 175–186.

[12] Воронина Т. «Социалистический историзм»: образы ленинградской блокады в советской исторической науке // Неприкосновенный запас. 2013. № 1(87). С. 142–162.

[13] Ломагин Н.А. Неизвестная блокада (в двух книгах). М.; СПб.: Нева, 2002; Он же. В тисках голода. Блокада Ленинграда в документах германских спецслужб, НКВД и письмах ленинградцев. СПб.: Аврора-дизайн, 2014; Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / Под ред. Н.Л. Волковского. М.: АСТ; СПб.: Полигон, 2004; Яров С.В. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда. М.: Молодая гвардия, 2013; Соболев Г.Л. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. СПб.: СПбГУ, 2013.

[14] Синицын Н. Гравюры Остроумовой-Лебедевой. М.: Искусство, 1964. С. 124–134. Ср.: О подвиге твоем, Ленинград / Авт.-сост. Е.Я. Зазерский. М.: Изобразительное искусство, 1970. О доминирующих стереотипах в послевоенных описаниях и изображениях блокады см.: Zemskov-Züge A. Zwischen politischen Strukturen und Zeitzeugenschaft. Geschichtsbilder zur Belagerung Leningrads in der Sowjetunion 1943–1953. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012.

[15] Воронина Т. По-советски о блокаде: соцреализм и формирование исторической памяти о ленинградской катастрофе // Блокадные нарративы. С. 47.

[16] См.: Ретроспективный библиографический указатель военной литературы. К 70-летию снятия блокады Ленинграда (8 сентября 1941 – 27 января 1944) / Под ред. С.Д. Голомазовой. М.: РГБ, 2014.

[17] Воронина Т. По-советски о блокаде… С. 47.

[18] См. также художественно-документальные издания: Рисуют дети блокады / Сост. Э.И. Голубева, А.А. Крестинский. Л.: Аврора, 1969; Ходза Н. Дорога жизни. Л.: Детская литература, 1974; Лободин М. За оборону Ленинграда! М.: Малыш, 1978.

[19] В 1982-м экранизацию 1970 года дополнит телефильм «Тарантул» режиссера Владимира Латышева.

[20] Матвеев Г. Тарантул. Ярославль: Нюанс, 1994. С. 232, 299.

[21] Бондаренко И. Шире шагай, Димка! Л.: Лениздат, 1971. С. 558.

[22] Каверин В. Собрание сочинений. М.: Художественная литература, 1964. Т. 3. С. 454.

[23] Там же. С. 455.

[24] Верейская Е. Три девочки. Л.: Детгиз, 1961. С. 60, 61.

[25] Будогоская Л. Повести. Л.: Детская литература, 1967. С. 154.

[26] Цинберг Т. Седьмая симфония. Л.: Детская литература, 1964. С. 28, 48, 65.

[27] Цит. по: Добренко Е. Указ. соч. С. 43.

[28] Балина М.Р. Детская литература на Втором Всесоюзном съезде советских писателей // Второй Всесоюзный съезд советских писателей. Идеология исторического перехода и трансформации советской литературы. 1954 / Сост. К.А. Богданов, В.Ю. Вьюгин. СПб.: Алетейя, 2018. С. 178–179.

[29] Кондаков И.В. Детство как убежище, или «Детский дискурс» советской литературы // Какорея. Из истории детства в России и других странах / Сост. Г.В. Макаревич. М.; Тверь: Научная книга, 2008. С. 138–167.

[30] Например: Kirschenbaum L. Legacy of the Siege of Leningrad, 1941–1995. Myth, Memories, and Monuments. Cambridge: Cambridge University Press, 2006; Schmid U. «Sie teilten fluchend und starben teilend». Das Pathos der Wahrheit in der russischen Blockadeliteratur // Osteuropa. 2011. № 61. S. 265–280.

[31] Дубровин В. Мальчишки в сорок первом. Л.: Детская литература, 1968. С. 174.

[32] Фонякова Э. Хлеб той зимы. Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1970 (http://lib.ru/proza/fonqkowa_e/hleb.txt).

[33] Мороз О., Суверина Е. Trauma studies: история, репрезентация, свидетель // Новое литературное обозрение. 2014. № 1. С. 59–74

[34] Максаков В. Травма блокады [рецензия на сборник «Блокадные нарративы» (ред. П. Барскова, Р. Николози. М.: Новое литературное обозрение, 2017)] // Гефтер. 2018. 15 января (http://gefter.ru/archive/23712).