Опубликовано в журнале Неприкосновенный запас, номер 5, 2003

Наталья Анатольевна Шматко (р. 1956) — социолог, руководитель Российско-французского центра социологии и философии, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН.

Введение

Общим для многих современных социологических подходов (Пьер Бурдьё, Никлас Луман, Толкотт Парсонс, Юрген Хабермас) является представление о том, что социальная действительность подразделяется на более или менее автономные сферы. В генетическом структурализме[1] такие регионы социальных феноменов называются «полями». Наука также представляет собой специфическое пространство социальных явлений, в котором происходит борьба за монополию на научную легитимность[2].

Понятие «поле науки» основано на следующих предпосылках. Во-первых, исследование должно фокусироваться не столько на отдельных феноменах, сколько на социальных структурах, обусловливающих научные практики и проявляющихся на уровне отдельных феноменов[3]. Во-вторых, социолог должен отказаться от наивного финализма при интерпретации научных практик, который предполагает, что агенты поля науки «выступают рациональными счетоводами, стремящимися не к истине, а к получению социальной прибыли»[4]. В-третьих, наука полагается относительно автономной от общего социального пространства или подпространств, которые можно в нем выделить (политика, экономика, религия), в силу чего возможно говорить о ее специфических границах, праве входа и возможности выхода. В-четвертых, хотя наука наделена спецификой, она тем не менее унаследовала некоторые свойства общего социального пространства (специфические ставки и особый вид ресурсов, действующих в поле)[5].

Наука может быть представлена как структурированное поле сил и как поле борьбы за сохранение или изменение самой этой структуры. «Агенты — отдельные ученые, группы или лаборатории — в силу того, что они находятся в отношениях друг с другом, создают пространство, которое их детерминирует, несмотря на то, что оно существует лишь благодаря этим агентам […] Именно отношения между различными агентами… порождают поле и отношения силы, которые его характеризуют…»[6] В поле науки существует свой особый вид ресурсов, придающих их обладателям власть и влияние на других, — научный капитал[7]. Структура распределения научного капитала определяет структуру поля науки, то есть отношения силы между его агентами.

Российская экономическая наука в советскую эпоху являла собой яркий пример того, что можно было бы назвать неавтономным полем. Эта гетерономия проявлялась, в первую очередь, в широком административном и политическом вмешательстве, в значительной зависимости экономической науки от состояния государственной бюрократии и политической борьбы. Однако незамкнутость данного поля имела и другое, не менее важное следствие: произошедшая в нем «научная революция» оказала существенное обратное воздействие как на поле политики, так и на социальное пространство России в целом. Порожденная внешними по отношению к ней политическими пертурбациями 1989-1991 годов, «революция»[8] в экономической науке ускорила реструктуризацию российского поля политики и способствовала легитимации нового политического режима.

Другим, неполитическим, аспектом гетерономии российского поля экономической науки выступала сравнительная неоднородность его агентов, низкая «плата за вход» в профессиональный корпус. Именно это обстоятельство послужило важнейшим внутренним фактором, подготовившим «научную революцию» 1989-1991 годов. Существование и символическая борьба в поле российской экономической науки трех типов агентов, сильно различающихся по технической и социальной компетенции, структуре капиталов, способам профессиональной социализации и социальным траекториям, явились одной из главных действующих причин скоротечного изменения структуры поля и установления новой системы доминирования.

В свое время Пьер Бурдьё открыл эффект рефракции поля[9], состоящий в том, что оно преломляет, опосредует все внешние воздействия, переопределяя их в своей внутренней логике. Однако имеет место и обратный эффект. Гетерономное поле, каким было российское поле экономической науки, не только преломляло, но и фокусировало внешние ему политические и социальные влияния, в символической форме концентрируя их в своей продукции. Поскольку, с одной стороны, экономика (независимо от социальных представлений) играет кардинальную роль в социальной действительности, а с другой — в социальных представлениях, начиная с 1980-х годов, нарастает «экономизация» всех социальных процессов, постольку отмечается определенное взаимопроникновение или сращивание политических и экономических схем видения и деления социального мира. Оказывается, что расхожие экономические концепты и теории всегда скрывают в себе второй — политический — смысл, а политические классификации социального мира описываются как экономические. Поэтому представления российской экономической науки на деле оказались «превращенной формой» господствующих политических представлений своего времени. Именно так проявляется смысловая сторона неавтономии поля российской экономической науки. Псевдонейтральный язык экономических концепций представляет любое социальное явление как экономическое, однако порождающими структурами самого этого языка выступают политические схемы. Такое положение дел объясняет необходимую внутреннюю или смысловую связь между «революцией» в российской экономической науке и политической революцией.

«Революция» в поле экономической науки может быть зафиксирована как минимум на трех уровнях. Во-первых, изменились легитимные научные схемы. Можно сказать, что произошла смена господствующей «парадигмы». Марксистская политэкономия оказалась полностью дискредитированной, ее вытеснили новые подходы и учения. Даже старшее поколение экономистов, долгое время исповедовавшее догматический марксизм, отказалось от него. Во-вторых, в поле российской экономической науки возникли новые позиции, не связанные ни с государством, ни с Академией, ни с Университетом. В-третьих, новые позиции стали доминировать в российском поле экономической науки. Парадоксальным образом именно вновь образованные экспертные и консалтинговые структуры оказались в наибольшей степени востребованы российским государством. Эти институции стали транслировать господствующие на Западе легитимные научные схемы, а представители старых институтов начали усваивать данные схемы и перестраиваться в логике новых позиций.

Пространство экономистов, участвовавших в разработке

радикальной экономической реформы

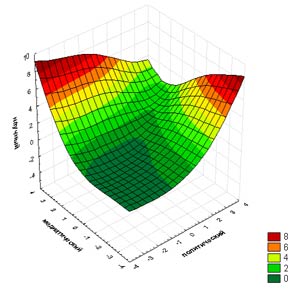

Мною было проведено просопографическое исследование целевой выборки из 65 российских экономистов, в той или иной мере активно участвовавших в символической борьбе вокруг программы радикальной экономической реформы. Оно отражало 38 показателей[10] образовательного (образовательный капитал семьи, место учебы, аспирантура, ученая степень), научного (специализация, принадлежность научной школе, публикации, участие в научной жизни, признание со стороны компетентных коллег), бюрократического (посты в научных и государственных институтах, участие в деятельности комиссий по реформе), политического (участие в выборных органах власти, посты в партиях и движениях) и медиатического капиталов (публикации в СМИ автора и об авторе). Распределение этих капиталов в условных соотносительных единицах (имеют смысл не отдельные значения, а лишь соотношение величин) представлено на рис. 1. Из него видно, что научный капитал экономистов отрицательно коррелирует с политическим и медиатическим.

Обработка просопографической информации с помощью статистической классификации по базе ближайших соседей[11] позволила выделить четыре кластера, которые объективируют позиции поля экономической науки (рис. 2). Это означает, что каждая позиция (статистически) определяется специфическим ансамблем или сочетанием значений образовательного, научного, бюрократического, политического и медиатического капиталов. В данном случае мы не выдвигаем гипотезы об отношениях между активными свойствами экономистов (например, что образовательный капитал детерминирует научный и тому подобное), а всего лишь проявляем статическую структуру полученных данных. Эта структура выражает значимые связи ансамбля научных, административных, политических и медиатических практик изученных экономистов, некие инварианты их взаимодействий.

Рис. 2. Пространство экономистов, участвовавших в разработке радикальной экономической реформы (в метрике Леви-Прохорова[12]).

Статистическим представителем каждой позиции стал экономист, чьи обобщенные характеристики наиболее близки к характеристикам остальных членов. Например, в условно названный «кластером Анатолия Чубайса» — вошли такие экономисты, как Сергей Васильев, Петр Филиппов, Петр Мостовой, Альфред Кох, Петр Авен и другие, общим для которых было участие в разработке программы приватизации и финансовых аспектов экономической реформы. Кроме того, почти никто из них не принадлежал к академическим экономическим кругам, не имел докторской степени к началу реформ, не занимал до 1991 года государственных постов.

Вплотную примыкающий к первому кластер 2 — «кластер Егора Гайдара» — объединил экономистов, претендовавших на особые модели радикальной экономической реформы и активно продвигавших свои идеи в прессе. Это Виталий Найшуль, Лариса Пияшева, Евгений Сабуров, Алексей Головков и другие. Для них характерны достаточно радикальные взгляды на реформу, направленные на разрыв с прошлым, относительно высокий уровень технической компетенции в совокупности с социальной, высокая степень медиатизации.

Кластер 3, чьим статистическим представителем стал Станислав Шаталин, включает в себя экономистов, интегрированных в академическую науку, многие из которых работали в ЦЭМИ[13] или отделившихся от него институтах: Виктор Ивантер, Александр Гранберг, Юрий Яременко, Владислав Иноземцев, Валерий Макаров, Дмитрий Львов. Профессиональная деятельность этих экономистов была связана с разработкой отдельных аспектов плановой экономики и ее математических моделей. Их отличают высокая научная компетенция и умеренно либеральная политическая позиция. Интересно заметить, что, несмотря на соавторство в программе «500 дней» Григория Явлинского и Станислава Шаталина, они максимально удалены друг от друга в границах данной позиции.

Кластер 4, статистическим центром которого является Леонид Абалкин, объединил экономистов, располагавших к моменту начала реформы большими бюрократическими ресурсами в Академии наук и значительным политическим капиталом. Сюда вошли главным образом академики АН СССР, занимавшие политические посты в эпоху Михаила Горбачева и предлагавшие постепенные и традиционно советские методы реформирования экономики: Евгений Ясин, Олег Богомолов, Николай Петраков, Степан Ситарян, Татьяна Заславская, Абел Аганбегян и другие.

Два из представленных на рис. 2 четырех кластеров и формально статистически, и содержательно очень близки друг другу. Поэтому, не снижая строгости рассуждений, можно считать, что статистически сконструировано три позиции поля российской экономической науки. Речь идет об объединении в одну позицию кластера 1, чьим центром является Анатолий Чубайс, с кластером 2, статистически представленным Егором Гайдаром.

Таким образом, статистическая многомерная классификация просопографических данных дала возможность объективировать три позиции поля российской экономической науки по состоянию на 1990-1992 годы. Во-первых, это позиция либеральных экономистов, чьими типичными (в статистическом смысле) представителями являются Гайдар и Чубайс. Во-вторых, позиция «умеренных» экономистов, чьим статистическим центром выступил академик Шаталин. В-третьих, позиция «традиционалистов», представленных академиком Абалкиным.

Выделенные три позиции мы условно назвали революционно-технократической, неоклассически-технократической и традиционно-градуалистической в соответствии с их основным вкладом в структуру поля экономической науки. «Научная революция» начала 1990-х годов во многом заключалась в социальном оформлении новой — революционно-технократической — позиции. Переворот в российской экономической науке внешне проявился в радикальной смене легитимных научных схем, а на социальном уровне обнаружил себя как изменение модели научного признания и системы распределения власти в поле.

Традиционно-градуалистическая позиция

Для понимания значения позиции поля экономической науки важны не только его индивидуальные, но и институциональные агенты. Так, Институт экономики (ИЭ) — это первый советский институт фундаментальных экономических исследований. Созданный в 1930 году, после завершения НЭПа, в период осуществления первого пятилетнего плана и форсированной индустриализации страны, ИЭ был призван развивать теорию политэкономии социализма. В 1960-1970-е годы его проблематика фокусировалась на экономических аспектах научно-технического прогресса и на теории расширенного воспроизводства. Несмотря на то что в ИЭ работали известные советские экономисты К.В. Островитянов, С.Г. Струмилин, В.С. Немчинов, его положение в символической иерархии было невысоким: политэкономия социализма воспринималась как дисциплина, тесно связанная с марксистско-ленинской идеологией, приближенная к политике. В негласной «табели о рангах» эта отрасль экономической науки занимала подчиненное положение как по отношению к политэкономии капитализма, так и по отношению к математической экономике. Напротив, если обратиться к бюрократической иерархии, положение ИЭ было достаточно высоко именно благодаря его близости к политике и, конкретно, к ЦК КПСС. Назначение в 1985 году директором института Леонида Абалкина, бывшего заведующего кафедрой политической экономии Академии общественных наук при ЦК КПСС, усилило политическую и бюрократическую позицию ИЭ.

В качестве директора ИЭ Леонид Абалкин должен был возглавить разработку предложений по «усовершенствованию экономических реформ», что нашло отражение в соответствующем постановлении Президиума Совета министров СССР. Абалкину удалось собрать для этой работы группу известных советских экономистов, среди которых были Аганбегян, Арбатов, Богомолов, Ситарян; в группу также вошли члены Президиума Совета министров. Итоговый отчет не получил широкого распространения, но благодаря проделанной работе ИЭ был назначен ответственным за научное обеспечение экономических реформ. В мае 1989 года Абалкин был принят Михаилом Горбачевым и вслед за этим назначен заместителем председателя Совета министров (при председателе Николае Рыжкове) и возглавил Комиссию по экономической реформе. В целом, политическая и экономическая позиции Абалкина и членов его группы может быть определена как центристская. В ней сочетались централизованные методы экономического регулирования с демократическими способами управления предприятием (введение самоуправления, выборов директора и самофинансирования) и с признанием многообразия форм собственности (государственная, муниципальная, кооперативная, частная), что в итоге давало комбинацию рынка с государственным регулированием.

Теоретическая ориентация экономистов группы Леонида Абалкина была близка идеям построения социалистического рынка; они опирались на труды «рыночников» 1920-1930-х годов и авторов «косыгинской реформы», а также на работы Ленина по вопросу о НЭПе. Их теоретический базис, особенно вначале, не выходил за рамки марксизма, хотя определенное отступление от ортодоксального канона наблюдалось как в научных публикациях, так и в самом тексте предлагаемой программы реформ. Под давлением приверженцев современных теоретических течений западной мысли их теоретические основания эволюционировали в сторону неомарксизма.

Неоклассическая технократическая позиция

Вторая позиция в границах конструируемого нами пространства экономической реформы связана с проектом «500 дней» и с именами сотрудников двух академических институтов — Центрального экономико-математического института и Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса (ИЭПНТП, бывшего отдела ЦЭМИ, выделившегося в 1986 году в отдельный исследовательский институт)[14]. Научный профиль этих двух институтов значительно отличается от профиля ИЭ как с точки зрения исследовательских приоритетов, так и с точки зрения их истории. ЦЭМИ — более молодой и прикладной институт, созданный в 1963 году на базе Лаборатории математических методов в экономике (основанной в 1958 году В. Немчиновым). Перед ним были поставлены задачи развития математических методов для задач управления и планирования народного хозяйства, разработки моделей оптимального хозяйствования.

Реноме ЦЭМИ основывалось на авторитете математической экономики, олицетворяемой нобелевским лауреатом Леонидом Канторовичем, а также его коллегами и учениками Виктором Новожиловым, Львом Минцем, Александром Лурье, Николаем Федоренко. Институт поддерживал широкие контакты с западными учеными и имел международное признание. После 1985 года в ЦЭМИ развилась политическая активность, был организован клуб «Перестройка», ставший не только центром дискуссий о реформах, о вероятных и желаемых моделях экономики и политики, но и своеобразным центром подготовки реформаторов[15].

Программа «500 дней» была изначально проектом Григория Явлинского. В 1990 году он работал в группе под руководством Леонида Абалкина, что не помешало ему начать параллельно развивать другой проект реформ вместе со своими молодыми коллегами Михаилом Задорновым и Алексеем Михайловым. Работа над этим альтернативным проектом либерализации советской экономики, названным «400 дней», была закончена к весне 1990 года, и он был представлен Б.Н. Ельцину. В дальнейшем именно этот проект стал ставкой политической игры и точкой бифуркации политико-экономических течений. Содержавшиеся в нем идеи, одобренные Борисом Ельциным и поддержанные Михаилом Горбачевым, послужили основой для другой программы — «500 дней», подготовка которой была доверена академику Станиславу Шаталину. Таким образом, Явлинский изменил позицию, перейдя от Абалкина к Шаталину, при этом постепенно теряя контроль над своим проектом.

Положенные в основание программы «500 дней» принципы в целом соответствовали классическим «западным» теориям, однако явных отсылок к ним в тексте не было. Постулировалось, например, что экономические агенты рациональны, что они стремятся максимизировать выгоду, что достаточно предоставить им свободу действий, а «невидимая рука рынка» обеспечит удовлетворение общих интересов и тому подобное. «Общее равновесие рынка» рассматривалась не как научный конструкт, а как нечто реально существующее. Последующие события продемонстрировали издержки механического применения классических моделей к ситуации, кардинально отличающейся от классической. Вот что писал Евгений Ясин по поводу программы «500 дней»: «То, что было тогда сделано, — это триумф и крах передовой советской экономической науки. Триумф, потому что партийно-государственное руководство приняло все предложения прогрессивных ученых-рыночников. Крах, потому что попытки реализовать эти идеи на практике показали их несостоятельность и полную неспособность решить какие-либо проблемы народного хозяйства России»[16].

Научный капитал этой позиции связан с математической экономикой, эконометрией и моделированием, которые в СССР составляли негласную оппозицию политической экономии, динамично развивались и в целом соответствовали мировому уровню. Занимающие данную позицию экономисты были предрасположены к усвоению современных западных теорий. Вместе с тем их теоретические воззрения не вышли за рамки экономической статистики и маржинализма, моделей потоков и обменов.

Революционно-технократическая позиция

Третья из рассматриваемых нами позиций связана с группой Егора Гайдара, представляющей, в основном, новые «независимые» исследовательские институты. Руководители этих новоиспеченных небольших экспертных институтов: Егор Гайдар (Институт экономических проблем переходного периода, 1992 год), Андрей Нещадин (Экспертный институт Российского союза промышленников и предпринимателей, 1991 год), Виталий Найшуль (Институт национальной модели экономики, 1992 год), Константин Кагаловский (Международный исследовательский центр экономических реформ, 1989 год), Анатолий Чубайс (Центр социально-экономических исследований — Леонтьевский центр, 1991 год) — относятся к одному поколению студентов, которые в 1970-е годы учились на экономическом факультете МГУ, а в 1980-е — писали и защищали диссертации в ЦЭМИ; были учениками Станислава Шаталина и Гавриила Попова, но порвали связи с учителями в конце 1991 года. Так, Гайдар работал многие годы вместе с Шаталиным и следовал за ним из Института системных исследований АН СССР (1980-1986 годы) в Институт экономики и прогнозирования НТП (1986-1987 годы). Однако возможность войти в правительственную комиссию при Борисе Ельцине (благодаря поддержке Геннадия Бурбулиса) привела его к разрыву с Шаталиным. Позже, оправдывая этот поступок, Гайдар указывал на глубокие расхождения между своим подходом к реформированию экономики и тем, что предлагался в программе «500 дней». Молодые реформаторы, составлявшие группу Гайдара, не имели научного веса, но признание их как ученых было получено «по доверенности», благодаря дипломам престижных экономических вузов и их прошлой принадлежности авторитетным институтам. Помимо этого, они легитимировались благодаря своим знаниям (часто весьма поверхностным) западных теорий, что позволяло им пользоваться преимуществами, даваемыми престижем западной экономической науки. Вместе с тем, политический капитал директоров новых институтов, входивших в разного рода комитеты и комиссии при президенте и правительстве РФ, значительно превышал их научный капитал.

Признание за Егором Гайдаром особой научной компетенции в области западных экономических учений, благодаря которой он якобы был призван возглавить экономические реформы, не подтверждается работами, вышедшими в свет до его вхождения в правительство. Анализ публикаций показывает ограниченность этой компетенции несколько поверхностным знакомством с классическими теориями и более глубокое знание экономистов таких социалистических стран, как Венгрия и Чехословакия. Вначале Гайдар опирается на восточноевропейские модели рынка, в частности на венгерскую систему. Затем его позиция становится более радикальной, и в качестве образца берется чилийская модель. Значительную роль в ужесточении позиции Гайдара, по-видимому, сыграл Чубайс, опубликовавший небольшую программную статью «Жестким курсом»[17] и брошюру, посвященную анализу венгерского опыта реформирования и критике Яноша Корнаи[18]. Вторым фактором, обусловившим эволюцию взглядов Гайдара, несомненно, следует считать влияние экспертов Международного валютного фонда и Всемирного банка, особенно Джеффри Сакса и Андерса Ослунда. Одной из целей присутствия Гайдара в правительстве в 1992 году было вступление России в МВФ и Международный банк реконструкции и развития, где она присутствовала лишь в качестве наблюдателя. В апреле 1992-го в Вашингтоне Гайдар, бывший тогда первым заместителем председателя правительства РФ, представил проект реформ и бюджета на сессии МВФ и МБРР. Ее итогом стало принятие России в члены Фонда. Как отмечает Гавриил Попов в своей книге «От и до», Борис Ельцин выбрал «Гайдара вместе с МВФ».

В начале 1990-х годов главными теоретиками группы Гайдара, помимо его самого, были Владимир Мау и Андрей Илларионов, суть взглядов которых сводилась к либерализму в политике и институционализму и монетаризму в экономике. В публикациях младореформаторов обильно цитировались Оливер Уильямсон и Рональд Коуз (у которых заимствовались положения теории транзакционных издержек), Джордж Стиглер, Роберт Кауфман и Джеффри Сакс (в части монетарных аспектов рыночного равновесия), а также авторы, близкие неоинституционализму и монетаризму. Достаточно широко были представлены авторы Венской школы (Фридрих фон Хайек, Людвиг фон Мизес), у которых заимствовались идеи о пагубном влиянии государственного вмешательства в экономические процессы.

Между экономикой и политикой

Научная революция в российской экономике началась в конце 1980-х годов с констатации несостоятельности советских экономических подходов и нежизнеспособности директивного планирования, а окончилась радикальным изменением разделения научного труда и становлением новых способов доминирования. Жесткая конкуренция на закрытых рынках частичной научной занятости (разработка программ реформ) и радикальная политическая позиция российского правительства подтолкнули экономистов к более четкой теоретической идентификации, нежели в середине 1980-х годов. Монетаризм и неолиберализм рассматривались как определенные реперы, по отношению к которым начало выстраиваться пространство научных позиций.

Разделение труда между исследовательскими организациями стало складываться таким образом, что новые «коммерческие» институты специализировались в основном на проблемах рынка, менеджменте и маркетинге. Их сотрудники создали и освоили новый сектор «рынка экономического труда» — экспертизу, которая заменила и практически вытеснила прежние фундаментальные исследования. Эксперты «независимых» институтов чаще привлекались правительственными структурами к разработке и оценке экономических проектов, чем их коллеги из академических и университетских структур. При этом многие экономисты работали одновременно в государственных и «независимых» институтах. Именно они сумели утвердиться на возникающем рынке экспертизы, тогда как сотрудники старых исследовательских учреждений утратили былую легитимность и политическое доверие. Экономисты, ранее специализировавшиеся на международной экономике и, точнее, на англосаксонских странах, более успешно трансформировались в «экспертов», нежели их коллеги, специализировавшиеся на математических моделях или политической экономии. Импорт неолиберальной англосаксонской модели в Россию в настоящее время является фактом, признаваемым в среде самих экспертов.

Экономическая компетенция стала новой ставкой в поле политики. Успешно пройдя неолиберальную трансформацию, часть новообращенных ученых заняла позиции в центре сегодняшней политической жизни. Их практики перевернули иерархию экономической науки: ныне экономисты, решающие политические задачи и непосредственно интегрированные в политику («милитанты»), занимают верхние позиции профессиональной пирамиды, тогда как ученые-экономисты традиционного «академического» типа оказались внизу[19].

В борьбе за навязывание определенного видения экономической реформы одним из главных факторов стала поддержка СМИ, ориентированных на содействие революционно-радикальным реформам и на отвержение эволюционного подхода. В этой борьбе столкнулись две формы компетенции: техническая и социальная. Если за позициями Абалкина и Шаталина закреплялась характеристика обладателей высокой технической компетенции, распространяющейся на знание старого – советского — устройства экономики и политики, а потому девальвировавшейся и потерявшей социальное признание, то позиции Гайдара приписывалось как основное достоинство именно отсутствие такого багажа. Техническая компетенция данной позиции весьма отличалась от компетенции «старых экономистов», в силу того, что они специализировались на престижных «западных» предметах. Все те ресурсы, которые в советский период придавали силу и власть их обладателям: руководящие посты в академической или административно-политической иерархии, звания, научная и практическая компетенция, — приобрели отрицательное значение в ситуации поздней перестройки. Напротив, неучастие в советских структурах управления экономикой стало социальным ресурсом революционно-технократической позиции. Она получила признание благодаря не научной, а социальной компетенции и активно вмешивавшимся в процесс реформирования СМИ. Мнение «высокопоставленных реформаторов» горбачевского «призыва» изначально классифицировалось как незначимое, поскольку не соответствовало установкам на революционные изменения. Капитал публичности измерялся поддержкой, полученной от СМИ и политических движений, и здесь «молодые реформаторы» демократически-либеральной ориентации имели большое преимущество.