Опубликовано в журнале Новый Мир, номер 5, 2017

Азарова Наталия Михайловна — поэт и филолог. Родилась в Москве, окончила МГУ им. М. В. Ломоносова. Доктор филологических наук, руководитель Центра лингвистических исследований мировой поэзии при Институте языкознания РАН. Автор монографий о языке поэзии и философии «Язык философии и язык поэзии — движение навстречу» (М., 2010) и «Типологический очерк языка русских философских текстов» (М., 2010), а также учебников «Текст» (М., 1995) и «Поэзия» (М., 2016). Автор восьми поэтических книг, среди которых «Цветы и птицы» (М., 2006), «Буквы моря» (М., 2008), «Соло равенства» (М., 2011), «Календарь» (М., 2014), «Раззавязывание» (М., 2014), а также книг переводов Ду Фу (перевод с китайского, М., 2012), «Морская ода» Ф. Пессоа (перевод с португальского, М., 2016). Стихи публиковались в «Новом мире» и других журналах. Лауреат премии «Книга года» за учебник «Поэзия» (2016) и Премии Андрея Белого (2014). Живет в Москве.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 4-28-00130) в Институте языкознания РАН.

Федоренко Н. Т. Послесловие. — Мао Цзэ-дун. Восемнадцать стихотворений. М., «Правда», 1957, Библиотека «Огонек», № 38, стр. 30. Далее переводы Маршака, Эйдлина и Асеева цитируются по этому изданию.

Впервые на русском языке Мао Цзэдун был опубликован в 1957 году в библиотеке журнала «Огонек» отдельной брошюрой. Публикация 18 стихотворений Мао была сделана в том же году, что и их первая официальная публикация в Китае. Поздние стихи Мао, т. е. стихи 1960-х, в советское время не выходили в том числе из-за охлаждения отношений с Китаем.

Процесс перевода стихов политической фигуры такого масштаба, как Мао, подразумевал не только ответственность переводчиков и кураторов, но и воспринимался как факт международной политики, который в то же время не должен был противоречить внутренним эстетическим установкам социалистического реализма. В Китае также работала группа, ответственная за комментарий стихов Мао, на который должны были опираться переводчики на разные языки. В то же время в послесловии и комментариях вообще не говорится о поэтике Мао. Комментаторы ограничиваются историческими фактами: рассказывается о сражениях Красной армии, о становлении советской власти в Китае, а послесловие посвящено утверждению реалистического характера китайской литературы, ее народности и революционности. Вот, например, характерный комментарий:

Особенно запоминаются строки прекрасного стихотворения «Великий поход», в котором в скупых словах с большой выразительной силой рассказывается о бесстрашии и беспримерном героизме воинов Китайской Красной Армии, совершивших в труднейших условиях великий исторический поход во имя священной борьбы за свободу и независимость своей земли, во имя национального и социального раскрепощения китайского народа. Это стихотворение, в котором звучит гимн отваге и дерзанию, является одним из наиболее популярных поэтических произведений среди китайской молодежи, особенно среди молодых воинов героических революционных вооруженных сил Китая. В нем выражена непреклонная воля к достижению возвышенной цели, непреоборимый дух мужественного оптимизма воинов революции[1].

Перевод стихов Мао, очевидно, поставил в тупик высшее литературное руководство. Несмотря на то, что нужно было перевести всего несколько стихотворений, была создана целая команда из ведущих поэтов и переводчиков, не знающих китайский язык (С. Маршак, А. Сурков, Н. Асеев), которые переводили по подстрочнику известного китаиста-переводчика Л. Эйдлина и входящего в группу поэтов-переводчиков М. Басманова, который совмещал переводческую деятельность с работой в консульстве в Пекине. Строгий идеологический надзор обеспечивал небезызвестный Н. Федоренко, который курировал проект в качестве редактора и написал кроме того послесловие.

Николай Трофимович Федоренко в 1937 году окончил китайское отделение Института востоковедения МГУ и был учеником академика Василия Алексеева. Необходимо сказать, что востоковедение Московского университета уже в те времена, особенно в послевоенные годы и на протяжении всего советского периода, было важной школой подготовки кадров для КГБ. Фигура Федоренко в этом отношении является особенно показательной в совмещении культурной (прежде всего литературной) деятельности и деятельности секретных служб. В момент выхода стихов Мао Цзэдуна Федоренко занимает пост замминистра иностранных дел (с 1955 по 1958). С 1958 по 1962 год он — посол СССР в Японии. После Карибского кризиса с 1963 по 1968 год он — постоянный представитель СССР при ООН и Совете безопасности. И, наконец, с 1970 по 1989 год он — главный редактор журнала «Иностранная литература». Очевидно, что, будучи в то же время секретарем Союза писателей СССР, он был одним из инициаторов письма против Солженицына и Сахарова. Именно этот человек отвечал как за подбор переводчиков и требуемое соответствие их текстов, так и за идеологический комментарий к ним.

В 1956 году Федоренко, работая замминистра иностранных дел, выпустил книгу «Китайская литература», а в 1986 году выходит его книга о большом китайском поэте Цюй Юане (340 — 278 до н. э.). Другие китаисты, которые участвовали в переводе стихов Мао Цзэдуна, как и Федоренко, специализировались не на современной, а на древней литературе.

В развернутом послесловии к публикации стихов Мао в качестве основной проблематики Федоренко выдвигает те тезисы, которые обычно фигурировали при обосновании отбора текстов, предназначенных для любого советского перевода. Эти тезисы — народность, простота, понятность. Хотя, как мы увидим далее, стихи Мао Цзэдуна отнюдь не были просты и были понятны, возможно, не более 5% населения современного ему Китая. Интересно, что в своем комментарии Федоренко клеймит вэньянь, то есть старый китайский язык, на котором писалась поэзия до 20-х годов ХХ века, до гоминдановской реформы языка:

Группа китайских прогрессивных деятелей восстала против господства литературы на так называемом вэньянь — архаическом книжном языке древних канонов, оторванном от народа и чуждом ему, понятном лишь для глаза и резко отличавшемся от общенародного языка; они потребовали приближения литературного языка к разговорному, понятному на слух, к так называемому байхуа[2].

Но при этом Федоренко не говорит о том, что Мао как раз пишет на вэньяне, хоть и с вкраплениями довольно большого количества современных, даже разговорных слов, почти избегая сложных построений, за которыми современному образованному читателю было бы нужно обращаться к словарю.

Ни в комментариях, ни в переводах Мао не предстает как новатор. Между тем новаторство Мао не только в смелых образах, но и в том, как он работает с традицией: он парадоксально сочетает классическую форму и разговорный язык, сталкивает современный синтаксис и грамматические формы древнего языка. Стихотворение «Куньлунь» одно из самых «разговорных» в переведенном цикле. Здесь, в отличие от других стихов, есть местоимения я и ты, обычно отсутствовавшие в классической поэзии и, соответственно, в большинстве стихов Мао. Но любопытно другое: синтаксис стихотворения современен, а само местоимение я — zhi — не употребляется в современном языке, оно взято из классического вэньяня.

В стихах Мао используется около 25 классических форматов стиха, большая их часть — вариации жанра цы. Этот жанр имел песенное происхождение и первоначально исполнялся под музыку. Средневековый поэт в цы был гораздо более свободен, чем в формальном жанре ши. Однако судить о народности, или песенности, или неформальности поэзии Мао на основании происхождения цы, как это делается в комментарии, по меньшей мере некорректно. На самом деле цы был действительно народным в VII — IX веках, а уже с X — XI веков, т. е. с Сунского периода, перестал быть таковым. Индивидуальное варьирование допускалось в строго определенных местах. То, что в основе бралась ритмическая структура известной мелодии и далее ритмический рисунок тиражировался, дает основание провести некоторую параллель с логаэдами в европейской поэзии. Со временем, за десять веков все изменилось, и, чтобы писать в жанре цы, то есть соответствовать определенному ритмическому рисунку, в основе которого лежит мелодия, а также соблюдать четкую заданную смену ровного и ломаного тона, требовалось настоящее поэтическое мастерство, что отнюдь не предполагало большую степень свободы, народности, фольклорности или чего-то подобного. Для того чтобы писать в жанре цы в ХХ веке, используя центоны с большим количеством интертекстуальных клише из старой поэзии, нужно было быть формалистом очень высокого класса, в какой-то степени крайним формалистом. Поэтому попытки притянуть жанр цы у Мао к народной поэзии — это очередная идеологема, которая должна была представить советскому читателю фигуру Мао в привычных когнитивных рамках и в том числе дать установку переводчикам.

Борьба против формализма, развернувшаяся в 1946 году, диктовала полное игнорирование формального совершенства стихов Мао, так как всякое любование формой, которое бесспорно присуще стихам Мао, должно было бы быть объявлено буржуазным эстетством. И в этом смысле появление трехстиший в переводе Асеева кажется неким экстравагантным вызовом времени.

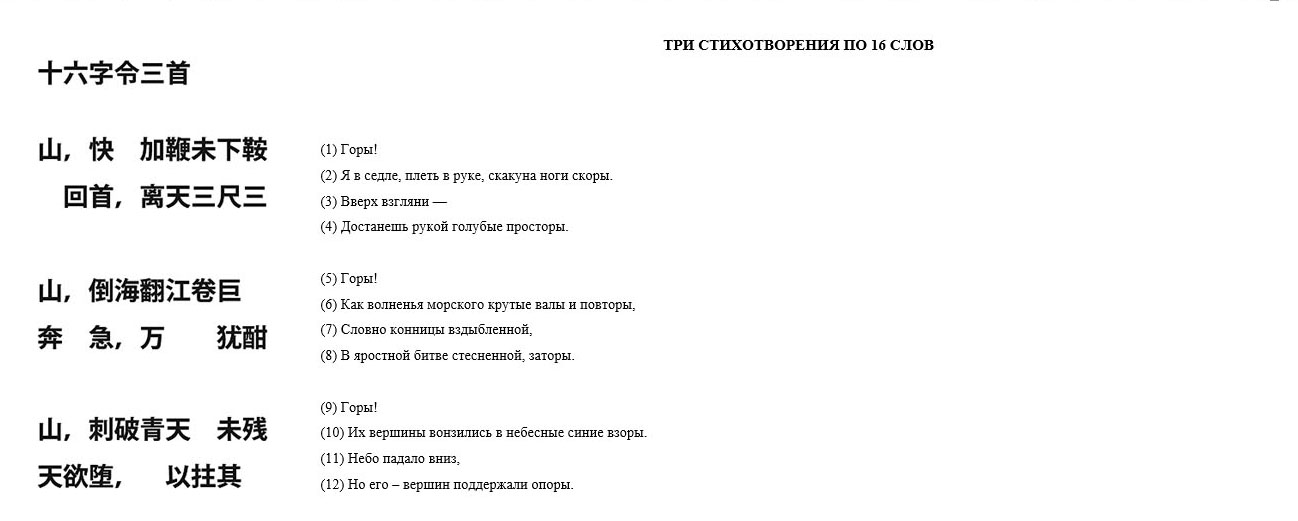

Приведем китайский текст, чтобы даже читатель, не знающий китайского, убедился, что Асеев блестяще достигает соответствия количества русских слов количеству китайских иероглифов:

(пер. Н. Асеева)

«Три стихотворения по 16 слов» — наиболее раннее из опубликованных стихотворений Мао. Именно в этом тексте нельзя было избежать решения формальных задач, поскольку уже в его названии задан формальный принцип. Привлечение к переводу бывшего футуриста Асеева во время яростной борьбы с формализмом объясняется тем, что следование формальному принципу было коротко объяснено даже в канонических китайских комментариях. Асеев буквально следует эквизнаковому подходу — в каждой строфе русского текста по 16 слов, причем считаются даже предлоги и союзы. По поэтике перевод Асеева, безусловно, выделяется из остальных переводов Мао, отсылая к футуризму 20-х, хотя даже в нем присутствует некоторая архаизация. Интересно, что в китайском стихе рифма неточная, но и Асееву удается, чуть ли не единственному из всех переводчиков, хотя бы в некоторых строках избежать почти обязательной для русского перевода точной рифмы. Вернее, созвучие есть, но весьма современное — не жесткое, основанное на анаграммах: взгляни — вздыбленный — вниз — так рифмуются третьи строчки строф.

Однако, несмотря на формалистическую закалку, Асеев все равно использует «лишние» метафоры и эпитеты, которых нет у Мао: небесные синие взоры (10). Асеев рационализирует, спрямляет синтаксис, использует сравнение словно конницы (7) — в оригинале это и есть конница. Несмотря на формальные приемы, Асеев, в отличие от Мао, выглядит очень барочно. Явно прослеживается упрощение образов по сравнению с оригиналом, лишение их многозначности, что объясняется страхом обвинения в «непонятности». Именно на этом (на непонятности) была основана идеологическая критика поэзии самого Асеева в 30-е годы. Например, той строчке, которая звучит у Асеева вверх взгляни, соответствует гораздо более сложное пространственное и словесное построение в оригинале — буквально оглядываясь назад в чудо. А там, где у Асеева достанешь рукой голубые просторы (характерный советский поэтический штамп), наоборот — до неба всего три суня, что можно было, безусловно, перевести до неба всего три метра, но пожилой Асеев уже недостаточно смел для сжатых герметичных образов.

Мао совсем не был ориентирован на подчеркнутую понятность. Его стихи компрессивны, в них изобилует эллипсис, который не учитывают переводчики. Действие может развиваться в разных местах, временах, характерно смешение временных и пространственных планов в одном стихе, причем переходы никак не обозначаются.

Рассмотрим одно из самых известных стихотворений Мао «Снег» и его перевод, выполненный Эйдлиным. Стихотворение написано в классическом жанре «поэзии приграничной заставы», подразумевающем, что субъект находится на временной и пространственной границе одновременно:

СНЕГ

(1) Виды севера — той стороны,

(2) Где на тысячи ли ледяной покров

(3) И за далью бескрайней беснуется снег,

(4) За Великой Стеной и внутри страны

(5) Расстилается в дымке земной простор

(6) И в верховьях и в устье Большой Реки

(7) Застывает вода, прекратив свой бег.

(8) А в горах пляшут кольца серебряных змей,

(9) А равнинами мчат снеговые слоны,

(10) Соревнуются с небом самим высотой.

(11) Ясный день наступил —

(12) Ты взгляни, как красива земля

(13) Яркой краской узоров на белой одежде простой.

(14) И за долгие годы — от древних людей и до нас —

(15) Самых гордых героев пленяла прекрасная наша страна!

(16) Только жаль,

(17) Еле тлел устремлений высоких огонь

(18) В первом циньском Хуане и в ханьском властителе У,

(19) И ни в танском Тайцзуне, ни в сунском Тайцзу

(20) Не блистал нашей древней поэзии дух.

(21) Чингисхан в свое время был взласкан судьбой.

(22) Что умел он? Орлов настигать стрелой.

(23) Все прошло.

(24) Чтоб узнать настоящих людей,

(25) Заглянуть надо в нынешний день!

(пер. А. Эйдлина)

СНЕГ (подстрочник[3])

(1) Пейзаж северного края, тысяча ли заперты (заблокированы) льдом, далеко дальше снег парит.

(2) Вдаль по обе стороны Великой стены посмотреть — только лишь мутная муть.

(3) Хуанхэ от верховья до устья замерла, задержала теченье теченья.

(4) Серебряные змеи танцуют в горах, на равнинах бегут (себя гонят) восковые слоны,

хотят высотой сравниться с небесным владыкой.

(5) И тут ясный день — видишь на подкладке из некрашеного шелка пленительную красную

одежду.

(6) Подобная красота мира (гор и рек) заставляла склониться перед собой даже бесчисленных

героев.

(7) Жаль, что цинский Шихуан и ханьский У-ди были не слишком одаренными.

(8) А танский Танцзу и сунский Тай-цзу были почти лишены дара высокой поэзии.

(9) В свое время баловень неба Чингизхан только и знал, что стрелять сов из лука.

(10) Все уже прошло, многочисленные люди, одаренные жизнью

(букв. люди ветра и потока), стоит посмотреть на нынешнюю династию.

Первая строчка стихотворения «Снег» Пейзаж северного края, тысяча ли заперты (заблокированы) льдом, далеко дальше снег парит выдержана в китайской традиции — в основе лежит концептуально-пространственная игра, а не нарратив. Вся первая строфа — это, с одной стороны, установление, остановка, замирание, а с другой — неожиданное движение на фоне замирания и остановки и параллельно появление неожиданного динамичного цвета — цвета красной одежды на фоне статики серебряно-серо-белого.

Мао пользуется и такими традиционными приемами классической поэзии, как тавтофоны, т. е. повтор двух одинаковых иероглифов подряд, которые одновременно похожи на звукоподражание и, усиливая значение друг друга, способны образовывать некое новое понятие. Тавтофоны принято считать одним из непереводимых приемов китайской поэзии, поэтому переводчик их избегает, хотя способы передачи их на современном русском языке, безусловно, есть, и можно создать интересный образ, воспринимаемый в том числе и на глаз. Тавтофоны неслучайно появляются парами и стоят друг под другом. Тавтофон taotao теченье течения в третьей строчке у Мао расшифровывается переводчиком как бег воды, а то, что у Эйдлина земной простор в дымке, в оригинале второй строчки тавтофон, который можно перевести как мутная муть.

В переводе Эйдлина пропадает как сама статика, так и необходимое соотношение статики и динамики. Эйдлин знает китайский, но ему чужд Мао как поэт, он переводит его образы как прямое описание. У Мао снег не бесновался (3), он присутствовал, парил, по ту сторону не было ничего, кроме снега. С другой стороны, Эйдлин, как типичный советский переводчик, прибегает к экспликации, вводя метафоры, которые отсутствуют в оригинальном тексте. У Мао буквально в горах танцуют серебряные змеи, на равнинах быстрые (бегут, себя гонят) восковые слоны. Эйдлин преобразует компрессивный образ в развернутую метафору — у него пляшут кольца серебряных змей (8), упрощает смелые образы Мао и делает их понятными простому читателю — равнинами мчат снеговые слоны (9). У Мао все необязательно сводится к чистой картинке: змеи и слоны Мао — это не цитация классической поэзии, а удивительно смелые для китайской поэзии середины ХХ века образы, которые современники называли «странными». Далее переводчик следует той же линии — китайские образы он уподобляет образам советской поэзии о родной природе, создавая нечто похожее на учебник родной речи: Ты взгляни, как красива земля (12).

Во второй строфе перевода «Снега» немало объяснительных добавлений, например: и за долгие годы — от древних людей и до нас (14) — такого образа вообще нет. Есть привнесение строчек, полностью отсутствующих в оригинале, но входящих в когнитивные рамки представлений советского человека о герое. В духе высоких поэтических штампов выдержана и строчка еле тлел устремлений высоких огонь (17), в оригинале просто говорится, что у императоров не было поэтического дара. В целом Эйдлин многократно усиливает патриотический пафос в стихотворении Мао, в то время как для китайцев с древних времен мир и страна были фактически синонимами. Сказать о том, что героев пленяла красота страны (15), по существу, обозначало соответствие мира и человека.

Во второй строфе Мао вспоминает не просто героев, а основателей династий, то есть тех, кто обеспечивает движение. Первая и вторая строфа тесно связаны друг с другом — речь идет о тех, кто обеспечивает движение на фоне замирания, остановки. Диалектика замирания и движения — то, что характерно для этих людей: они не ломают замирание, но своим движением обеспечивают связь с миром.

У Мао очень велика роль концовок, именно о концовках стихотворений чаще всего спорят разноязычные комментаторы, предлагая различные трактовки. Последняя строчка стихотворения «Снег» одна из самых известных строк Мао. В подстрочнике Все уже прошло, многочисленные люди одаренные жизнью (букв. люди ветра и потока), стоит посмотреть на нынешнюю династию.

Характерно, что здесь Мао использует даосский термин фэнлю — люди, которые следуют за собственной природой, подлинные, настоящие люди, не связанные каноном; буквально — люди ветра и потока — те, кто понял первопричины Дао и кому в дальнейшем все дается без труда. Д. Воскресенский предлагал оригинальный концепт ветротекучий. Фэнлю — это именно даосский, а не конфуцианский идеал благородного мужа, государственника. Это люди вдохновения. Возможный перевод — одаренные жизнью герои: они не преодолевают обстоятельства, а легко сочетают в себе статику и динамику, о чем, собственно, и стихотворение.

У Эйдлина фэнлю переведено как настоящие люди, что в сознании советских людей не могло не ассоциироваться с «Повестью о настоящем человеке» или чем-то подобным, то есть с идеей преодоления, в то время как в китайском сознании образ коммунистических лидеров вполне вписывался в следование даосской диалектике. Поскольку непонятно, о ком идет речь: об одном человеке или нескольких, а Мао говорит это в 1945 году, то, скорее всего, он имел в виду себя и Чан Кайши. Однако уже в 1956 году эту строчку можно прочесть так, как будто она относится только к Мао.

Мао обращается к двум основным императорам. Это танский Тай Цзун и сунский Тай Цзу. Оба они были боевыми генералами и не отличались достижениями в культуре (литературе). Но это не значит, что в Китае не было императоров — заметных поэтов и художников. Например, сунский император Хуи Цзун — известный художник и поэт, так же как и последний танский император Ли Юй. Отличались художественными талантами и ряд миньских императоров. Но все эти императоры появлялись на исходе, на закате династии. Здесь мы можем проследить параллели в европейской и китайской культурах. Художественно одаренное третье поколение в «Будденброках» Томаса Манна или семейство Цзя в классическом китайском романе «Сон в красном тереме» (1791). И то и другое реализует концепт того, что высокие достижения в культуре имеют место на исходе семьи или династии и им сопутствует вырождение и смерть.

Строчки стихотворения Мао многозначны, и они ассоциируются с китайской историей по-разному: не только с негативной стороной, т. е. с неодаренными императорами-полководцами, но и с Цао Цао, одной из самых популярных фигур в китайской истории. Он сочетал в одном лице литературный талант и талант полководца, но формально не был императором, не стал основателем династии — это сделал его сын. В отличие от названных властителей, вот это я (мы), герой (герои) нашего времени способны одновременно быть и основателями династий, и литературными гениями. Таков субъект стихотворения (Мао?) — одаренность жизнью и соответствие ритму мира проявляется одновременно и в энергии сражения, и в новаторстве, и в формальной сложности стиха, и в способности основать новую династию. То есть эстетство необязательно подразумевает упадок и отсутствие жизненной энергии. Скорее всего, переводчик не прочел так стихотворение, но даже если бы это и произошло, то подобный пафос практически невозможно было транслировать в конце советских 50-х, когда эстетство и сложность формы однозначно подразумевали буржуазный упадок и вырождение. Возможно, такая трактовка образа коммунистического вождя была бы еще большим ударом по борьбе с формализмом, чем следование формальным принципам в переводе Асеева.

Переводы Эйдлина и Маршака гораздо многословнее оригинала. Вот стихотворение «Куньлунь», где Мао выносит в заглавие образ горы Куньлунь, в даосской традиции представляющей собой нечто подобное европейским Олимпу или Вальгалле:

КУНЬЛУНЬ

(1) Прочертив небосвод, встал могучий Куньлунь.

(2) Он от мира людского ушел в вышину,

(3) Наблюдая оттуда за жизнью земной.

(4) Это взвился драконов нефритовых рой,

(5) Белым снегом закрыл небеса,

(6) Все живущее стужей пронзив ледяной.

(7) Летом тают его снега,

(8) Рвутся реки из берегов,

(9) Превращаются люди в рыб,

(10) В черепах, сметенных волной.

(11) Вековым злодеяньям и добрым делам

(12) Кто из смертных осмелился быть судьей?

(13) А теперь я ему говорю: Куньлунь,

(14) Для чего тебе так высоко стоять,

(15) Для чего тебе столько снега беречь?

(16) Как бы так упереться мне в небо спиной,

(17) Чтоб мечом посильнее взмахнуть

(18) И тебя на три части, Куньлунь, рассечь.

(19) Я Европе одну подарю,

(20) Пусть Америке будет вторая,

(21) Третью часть я оставлю Китаю.

(22) И тогда на земле воцарится покой, —

(23) Всем достанутся поровну холод и зной.

(пер. Л. Эйдлина)

КУНЬЛУНЬ (подстрочник)

(1) Пересекая пустоту по горизонту, явился в мир смутно-различимый Куньлунь,

просматривая до предела человеческие весны.

(2) Взлетели три миллиона нефритовых драконов, взболтали (в ступе) небо, насквозь пронизанное

морозом.

(3) В летний день (он) растаял, реки переполнились водой, люди стали рыбами и черепахами.

(4) Тысяча осеней подвигов и преступлений, кто из людей прежде мог говорить об этом?

(5) А теперь я обращусь к Куньлуню, надо ли столько высоты, надо ли так много снега?

(6) Опершись на небо, вытянуть из ножен драгоценный меч, и Тебя раскроить на три куска.

(7) Один кусок оставить Европе, один подарить Америке и один вернуть Китаю (букв. Восточной

стране).

(8) В великом мире равенства и спокойствия на весь земной шар хватит жара и холода.

Переводчик разворачивает две строфы по 4 строки стихотворения «Куньлунь» в две строфы по 11 и 12 строк. Характерно и установление однозначных синтаксических связей, сведение к конкретной метафоре. Если у Эйдлина рой нефритовых драконов, Белым снегом закрыл небеса, // Все живущее стужей пронзив ледяной (5 — 6) — то у Мао три миллиона нефритовых драконов взболтали (в ступе) небо, насквозь пронизанное морозом. Взлетающие драконы во второй строке обеспечивают вертикаль, а переполняющаяся река вместе со своими жителями в третьей строке прочерчивает горизонталь. В переводе абсолютно пропадает и традиционный параллелизм, и противопоставление двух строчек стиха в первой строфе. Если у Мао люди рыбами стали, черепахами, то Эйдлин боится такого смелого образа и упрощает его, превращая все в сказку: Превращаются люди в рыб, // В черепах… (9 — 10). Интересно, что в переводах Мао обнаруживаются те же самые проблемы, что и в переводе классической китайской поэзии, например, того же Эйдлина или А. И. Гитовича, в которых переводчики стараются говорить языком русской романтической поэзии XIX века с характерными для нее метафорикой, олицетворениями, архаизацией и т. д.

Во многих других случаях смысл подспудно европеизируется. Я Европе одну подарю, // Пусть Америке будет вторая, // Третью часть я оставлю Китаю // И тогда на земле воцарится покой, — // Всем достанутся поровну холод и зной. (19 — 23). В переводе прочитывается идея справедливого распределения/разделения поровну на части, но смысл китайских строчек (7) Один кусок оставить Европе, один подарить Америке и один вернуть Китаю (букв. Восточной стране). (8) В великом мире равенства и спокойствия на весь земной шар хватит жара и холода несколько иной — все будут вместе в холоде и зное, и это именно равенство и объединение через равенство.

Характерно, что в послесловии и комментариях нет ни слова о многозначности и возможности разнообразных трактовок, что, в сущности, составляет основу китайской поэзии, в которой даже субъект всегда многозначен.

Обратимся к переводу Маршака более раннего стихотворения «Чанша».

ЧАНША

(1) В день осенний, холодный

(2) Я стою над рекой многоводной,

(3) Над текущим на север Сянцзяном.

(4) Вижу горы и рощи в наряде багряном,

(5) Изумрудные воды прозрачной реки,

(6) По которой рыбачьи снуют челноки.

(7) Вижу: сокол взмывает стрелой к небосводу,

(8) Рыба в мелкой воде промелькнула, как тень.

(9) Все живое стремится сейчас на свободу

(10) В этот ясный, подернутый инеем день.

(11) Увидав многоцветный простор пред собою,

(12) Что теряется где-то во мгле,

(13) Задаешься вопросом: кто правит судьбою

(14) Всех живых на бескрайной земле?

(15) Мне припомнились дни отдаленной весны,

(16) Те друзья, с кем учился я в школе.

(17) Все мы были в то время бодры и сильны

(18) И мечтали о будущей воле.

(19) По-студенчески, с жаром мы споры вели

(20) О вселенной, о судьбах родимой земли

(21) И стихами во время досуга

(22) Вдохновляли на подвиг друг друга.

(23) В откровенных беседах своих молодежь

(24) Не щадила тогдашних надменных вельмож.

(25) Наши лодки неслись всем ветрам вопреки,

(26) Но в пути задержали нас волны реки…

(пер. С. Маршака)

ЧАНША (подстрочник)

(1) Стою одиноко холодной осенью у мандаринного острова, где река Сянцзянь поворачивает на север.

(2) Смотрю, как красный полнит горы и гряды леса окрашиваются до предела.

(3) Река сплошь затапливается бирюзой, сотни лодок состязаются за поток.

(4) Орел ударяется о неба простор, рыбки парят на мелководье, обледенелым днем

все живое (букв. 10 тысяч видов) борется само по себе.

(5) Удручен, увидав необозримый простор перед собой, вопрошаю великую землю:

кто решает, кому идти на дно, кому выплыть?

(6) Здесь мы бывали, сотня друзей, столько удивительных лет вспоминается.

(7) Это мои одноклассники, одаренные цветущие юноши.

(8) С неутомимым задором школяров.

(9) Спорили обо всем на свете, увлеченно читали, клеймили те годы и власть предержащих.

(10) Не вспомнить, когда в середине потока ударились в воду, волны положили предел летящей

лодке.

Первоначальное название мелодии, на которую написано стихотворение в жанре цы, всегда становится его подзаголовком, при этом традиционное название не соотносится с содержанием стихотворения, а указывает ритм. Характерно, что в основе стихотворений «Чанша» и «Снег» лежит одна и та же мелодия, это даже видно по подстрочнику. Например, седьмая и восьмая строчки короткие и в «Чанша», и в «Снеге», а четвертая, пятая и десятая длинные и там и там. Но по переводам, обладающим абсолютно разным ритмическим рисунком, мы этого никогда не поймем. Ритм китайского стиха в большой степени образуется количеством иероглифов в строке, поэтому академик В. Алексеев предлагал добиваться, как бы это ни было трудно, соответствия количества иероглифов и русских слов в переводе (не считая, разумеется, союзов, предлогов, частиц). Мы видели, как Асеев перфекционистски справляется с этой задачей, буквально считая каждое слово, но остальные переводчики, очевидно, не просто отступают от этой максимы, считая ее ненужным формализмом, но создают ритмический рисунок абсолютно произвольно.

Маршак произвольно дробит строфы, подключая нарратив. Например, строчка рыба в мелкой воде промелькнула, как тень (8) — в оригинале рыбы парят (реют). Если для Мао важно прежде всего пространство, его поэзия живописна, но при этом не подражает природе, то Маршак детально раскрашивает рисунки, как в книге для раскрасок. У Мао удручен, увидав необозримый простор перед собой — у Маршака увидав многоцветный простор пред собою, // Что теряется где-то во мгле (11 — 12) — он дорисовывает картину отсутствующими строчками.

Мао сочетает разговорные образы и классическую форму, в то же время строит весь текст «Чанша» на классических для китайского стиха концептах — полноты, предела, которые должны соотноситься и с пространством, и со всем живым, и с историей, и с субъектом. В самой первой строке обозначается положение человека в пространстве, его точка наблюдения, и сообщается, что река поворачивает на север — и мандариновый остров из экзотического названия превращается в некий предел, ведь река именно рядом с ним изменяет течение. Важна и динамика цвета и света, лес не стоит статично-багряным, в соответствии с нашими штампами изображения осени, а постепенно, гряда за грядой, кулиса за кулисой, окрашивается красным, пока не достигает полноты и предела заполнения цветом. Но немаловажно и то, что цвет может возникать благодаря движению солнца, скорее всего, закатного.

Сначала переводчик дает картинку, а потом эксплицирует, расширяет ее, в результате одна часть стиха оказывается совершенно не связанной с другой — исчезает собственно поэтический смысл, философский параллелизм частей, исчезает концепт предела и наполнения, все превращается в простое описание, образы упрощаются, их компрессивная неожиданность нивелируется.

В переводе исчезает и проходящая через все стихотворение идея множественности и взаимной трансформируемости множественного и единичного (тем более что в китайском отсутствует противопоставление единственного и множественного числа, и иероглиф «рыба» нужно по умолчанию понимать как «рыбы»): у Мао множественны и рыбки, и лодки, и тысячи видов, и сотни друзей, и все они находятся в состоянии соревнования, но это соревнование, эта борьба за поток не похожа на борьбу узника, стремящегося на свободу, она не подразумевает преодоления, это состязание за соответствие потоку.

В концовке стихотворения Мао возвращается к теме предела — мы ударились о воду, волны положили предел (10). Мао использует тут тот же самый глагол, что и в первой строфе: орел у Мао ударяется о простор (4). А у Маршака сокол взмывает стрелой к небосводу (7).

Интересно привести для сравнения классическое стихотворение Ду Фу (712 — 770), в котором есть и предел, и динамика наполнения, и состязание (спор), и множественность.

ВЕСЕННИЕ ВОДЫ

волнами марта

цветение персика полно

переливаясь река

находит прежнее русло

тонет заря

в том-что было песок

к дощатым воротам

подберется ее изумруд

свисает с порога

нить с душистой наживкой

прилажу желоб

крошечный сад поливать

вот прибывая

нарастает бесчисленность птиц

спорщиков гам

в сплошной толчее купанья

(перевод Наталии Азаровой)

Но самые большие смысловые расхождения обнаруживаются в репрезентации лирического субъекта. Мне припомнились или нам? Друзья в интерпретации Маршака мечтали о будущей воле (18) и вдохновляли на подвиг друг друга (22) в духе «Чаадаева» Пушкина, такого у Мао, конечно же, нет. Как и Эйдлин в переводе «Снега», Маршак слишком буквально трактует образ страны, добавляя русифицированное патриотическое звучание. Они обсуждали не родимую землю (20), они говорили о мире и обо всем на свете.

Недоопределенность и пластичность субъекта в китайском стихе позволяет голосу звучать одновременно и от мы и от я, что можно объяснить как китайской идеей синкретизма единичного и множественного, так и перенесением на социально-политический фон неразделенности личного и исторического у Мао.

И в этом, безусловно, новаторство субъектной структуры поэзии Мао. В русском переводе фигурирует прямой лирический субъект, выраженный я. У Мао нет никакого я, и это соответствует китайской традиции, в которой форма глагола при отсутствии местоимения позволяет прочесть текст одновременно относящимся к я или он, одновременно от первого и от третьего лица, как нарратив и как лирический монолог. Стихотворение Мао можно, с одной стороны, читать в этом традиционном ключе, но с другой — можно увидеть, что я способно конвертироваться как в он, так и в мы. Такое прочтение было возможно и в классическом стихе, но вряд ли классические авторы имели в виду подобное скольжение между я и мы. Мао же непротиворечиво скользит от личного, индивидуального к коллективному. Его внутренние переживания — это не просто отражение истории, но внутреннее и есть история. Это в корне отличается от советского постулата об иерархичности мы: коммунистическое мы, безусловно, должно было доминировать над буржуазным я.

Для современных китайских поэтов Мао — поэт-новатор, стимулировавший поэтическую смелость в коммунистическом Китае. Так, еще в 1963 году (через 5 лет после публикации стихов Мао) американский исследователь Л. Бурман отмечал: «В области литературы тем не менее находится место отклоняющемуся поведению. В то время как все профессиональные писатели в Народной Республике должны следовать требованиям „массовой линии в литературе”, писать „для людей”, один известный нонконформист-любитель стоит в стороне от доктринальных требований Пекина»[4], сформулированных им же самим. Действительно, сам Мао, не считая свою поэтику примером для подражания, предупреждал, что молодым поэтам следует писать проще и не стоит тратить время на поиски соотношения традиции и современности.

Но в 70-е годы новая китайская поэзия пошла за Мао, несмотря на его предостережения. Современный китайский поэт Ян Сяобинь, окончивший Йель и живущий на Тайване, отмечает, какое влияние оказала на их поколение поэзия Мао: «Поэзия Мао была единственной, которую мы могли читать в 1970-х годах. Влияние на современных поэтов заключается в его предпочтении героическому пафосу деликатной сдержанности, а также романтизма (воображения) реализму. Поэзия Мао пробудила у меня интерес к традиционной регулярной поэзии. После смерти Мао стала доступной поэзия династии Танг и лирика династии Сонг. Например, мой интерес к поэзии Су Ши и Синь Цицзи продиктован вкусом Мао»[5].

Вне Китая мы встречаем постоянные сомнения в оценке поэзии Мао именно благодаря тому, что доминирует образ Мао-диктатора. Как следствие, мы можем наблюдать спокойную классичность поэтического перевода, не предполагающую никаких неожиданностей, несоответствий и парадоксов. В России стихи Мао остались в тени, абсолютно неизвестными читателю. И сейчас упоминание о стихах Мао вызывает любопытство, но воспринимается как курьез. Хотя, например, по свидетельствам латиноамериканских поэтов, Мао — один из самых читаемых поэтов ХХ века. Мао — поэт, стихи которого наравне с большими поэтами, пишущими по-испански, знает наизусть широкая латиноамериканская читающая публика.

Но и в российской современности на восприятие стихов Мао влияет некий созданный образ восточного диктатора, который действительно или якобы пишет стихи. Подобный образ есть в романе Евгения Чижова «Перевод с подстрочника» (2013)[6]: действие происходит в некоем восточном государстве Коштырбастане, а его Народный Вожатый Гулимов — Первый поэт. Прямым прототипом этого персонажа был «пожизненный президент» Туркмении Вечно Великий Сапармурат Туркменбаши (Сапармурат Ниязов), но в тексте романа есть и косвенные отсылки к Мао. На автомеханической станции в деревне среди заржавевшей техники и сломанных тракторов висит плакат: «Каждый человек — поэт, и поэзия отблагодарит его за это» (это почти точный перевод одной из известных цитат Мао), а бедные коштыры рассуждают, что, для того чтобы стать крупным поэтом, нужно сначала стать большим начальником.

То, что китайский лидер, получивший хорошее образование, поэт — не удивительно. Это вполне вписывается в китайскую традицию, в которой любой чиновник должен был сдать экзамен по поэтическому мастерству. Удивительно то, что он — хороший поэт, возможно, поэт первого ряда. Мао писал всю жизнь, но опубликовал ограниченное количество текстов. По воспоминаниям, Мао находился в зависимости от самого процесса письма: он работал над стихами во время походов, вечером, ночью. Нельзя сказать, что он недооценивал свои тексты, но ему была свойственна некая перверсивная скромность. В результате он опубликовал свои стихи только в 65 лет.

В 1957 году была и другая идеологическая опасность — только что произошло развенчание культа личности. И публикация стихов Мао могла вызвать и почти неизбежно вызывала ассоциацию со стихами Сталина, чего публикаторы старались избежать. Поэтому нигде в комментариях не произносятся такие определения, как великий поэт или что-нибудь подобное. Очевидно, была взята установка на осторожную, нейтральную интерпретацию текста в режиме констатации. Поэтому в переводе Мао получился поэтом на порядок хуже, чем в оригинале. Возможно, переводчики с подстрочника не до конца распознавали уровень текста Мао, потому что в подстрочнике им уже давался однозначный вариант трактовки, а когнитивная установка, очевидно, базировалась на опыте перевода национальных поэтов из республик, когда нужно было сделать из поэта средней руки народного поэта, безупречного идеологически.

Скорее всего, переводчики просто не смогли понять, что Мао очень хороший поэт.

[2] Федоренко Н. Т., стр. 25.

[3] Для удобства сравнения стихотворения «Снег», «Куньлунь» и «Чанша» приводятся в подстрочнике автора статьи.

[4] Boorman H. L. The Literary World of Mao Tse-tung. — «The China Quarterly», 1963. P. 37.

[5] Из личной переписки.

[6] Чижов Е. Перевод с подстрочника. М., «АСТ», 2013.