Опубликовано в журнале Новый Мир, номер 5, 2016

Жолковский Александр Константинович — филолог, прозаик. Родился в 1937 году в Москве. Окончил филфак МГУ. Автор двух десятков книг, в том числе монографии о синтаксисе языка сомали, работ о Пушкине, Ахматовой, Пастернаке, Зощенко, Бабеле, инфинитивной поэзии. Среди последних книг — «Поэтика за чайным столом» (М., 2014), «Напрасные совершенства и другие виньетки» (М., 2015), «Блуждающие огни. Статьи разных лет» (СПб., 2016). Постоянный автор «Нового мира». Живет в Калифорнии и Москве. Вебсайт <http://www-bcf.usc.edu/~alik/alik.htm>.

ХОЛОДНЫЕ РУКИ

Недавно какой-то блогер написал, что в своих виньетках я слишком упираю на смерть — персонажи у меня мрут, как мухи. Что тут скажешь?! Учитывая, сколько мне и моим героям лет, удивительного мало. Хотя не буду отрицать, что иногда не без удовольствия отвожу смерти роль законной развязки.

А на днях один молодой человек, знакомый знакомых, сказал, что у меня очень интересное, экзотическое имя — Алик. Пришлось объяснить, что в 30-е годы родители часто выбирали такое уменьшительное от Александр и среди моих сверстников Алики не редкость. Так, в школе, в параллельном классе «А» у меня обнаружился тезка — Алик Тугаринов.

Я уже писал, что «А» был заповедником гениев, к которым меня, естественно, тянуло из плебейского «Б». Когда в наш предпоследний год учительница литературы, Ольга Михайловна Старикова, организовала вечерний литкружок, в него записались сплошь джентльмены из 9-го «А» и только один я из нашего.

Там своими внеклассными познаниями — например, знакомством с Достоевским, не входившим в школьную программу и мною еще не читанным, — блистали Миша Коган, Саша Самбор, Алик Тугаринов и другие, чьих имен не помню. В своем докладе о Чернышевском Алик между прочим упомянул, что граф Л. Н. Толстой называл его «клоповоняющим господином». Я был потрясен.

Мы не то чтобы подружились, но познакомились, стали общаться на переменах и после уроков; домой друг к другу, однако, не ходили.

Алик был невысок, коренаст и очень крепко сложен. На физкультуре бросались в глаза его бицепсы — он, по-видимому, занимался гантелями, если не гирями. Сочетание малого роста с мощным торсом наводило на неловкую мысль об инвалиде, в коляске и с компенсаторно развитыми мышцами рук.

У него было внушительное лицо, хорошо вылепленные лоб, нос и подбородок, густые темные волосы. Он носил очки и смотрелся породистым интеллектуалом. На породе и даже дворянском происхождении Алик очень настаивал.

Это былое дворянство естественно вписывалось в ту общую стилистику интеллектуального фрондерства, которая выстраивалась из чтения полузапретного Достоевского, солидарности с гр. Толстым и презрения к революционному демократу, перепахавшему своим романом юного Ленина. Согласовалось оно и с нынешней бедностью. Семья Алика жила в подвале, и ходил он всегда в одном и том же потертом темно-синем костюме. Но именно в костюме, в белой сорочке и при галстуке.

О его бедности я узнал случайно. Однажды он пришел в школу в каких-то странных перчатках с обрезанными кончиками пальцев. Я спросил, что это значит.

— В доме никогда не топят, руки мерзнут, — с каким-то усталым вызовом объяснил он. — От этого они всегда красные, как у мясника.

Тут я вспомнил, что давно заметил эту красноту, но счел чем-то само собой разумеющимся, частью его облика могучего карлы. Мне стало стыдно — и этой невнимательности, и вообще всей своей благоустроенной жизни мальчика из хорошей семьи, которому мысль о замерзании рук не могла прийти в голову.

Конец нашему знакомству наступил вместе с окончанием школы, весной 1954-го. С несколькими другими соучениками контакты сохранились, а с Аликом нет. Потому что когда однажды заговорили о том, кто куда собирается поступать, он объявил, что выбрал школу при КГБ. На наши удивленно поднятые брови он ответил, что там и учат хорошо, и стипендия получше, и перспективы пошире, ну и, разумеется, что органы отныне не такие, как при Берии.

Больше я его никогда не видел, ничего о нем не слышал и никакой убийственной пуанты у меня в запасе нет. Чем кончить, совершенно не знаю. В голове вертятся строчки: Леди долго руки мыла, Леди крепко руки терла.

СВИДАНИЕ

Это было давным-давно, но все участники еще живы, а вот помнят ли другие двое то, что так врезалось мне в память, не знаю. Вроде бы должны, потому что история характерная. Но, как известно, об одном и том же разные люди помнят разное.

С датировкой полной ясности тоже нет. Речь идет о моем сильно холостяцком периоде перед второй женитьбой (1973), где-то ближе к его началу — поре сложно перемежавшихся романов с тремя одноименными студентками, условно говоря, Леной-1, Леной-2 и Леной-3, из которых здесь будет фигурировать только последняя.

Еще один хронологический ориентир, тоже приблизительный, — работа над статьей, опубликованной, однако, много позже (1980). В ней предпринималось сопоставление поэтических миров Пастернака, покойного и высоко чтимого, и Окуджавы, вполне живого и популярно-актуального, — путем сравнительного разбора четырех стихотворений о любви, по два от каждого.

В тот момент работа еще не столько писалась, сколько обдумывалась и иногда проговаривалась на кухне, а в один прекрасный день, причем именно днем, если не утром, была доложена на полуофициальном университетском семинаре.

В МГУ я не работал, занимая по отношению к филфаку некую полудиссидентскую позицию, и именно в этой неотразимой ипостаси был приглашен выступить. Организовала семинар то ли Лена-3, то ли кто-то еще из продвинутых филологинь. А я зазвал молодого коллегу, как раз приехавшего из Ленинграда, где мы с ним незадолго до того познакомились и сразу же разошлись во мнениях чуть ли не по всем вопросам поэтики. Я, как всегда, рассчитывал, что новейший виртуозный анализ убедит его наконец в моей железной правоте.

Семинар прошел живо: оба поэта-нонконформиста были у всех на слуху, мои идеи ложились в тоже слегка опальное структуралистское русло. Гость, однако, никакого сходства между разбираемыми текстами не усмотрел, их сравнение счел необоснованным, а двух поэтов несопоставимыми, да и вообще ни с чем в докладе не согласился — как и следовало ожидать.

Народ стал расходиться. Лена подождала, пока меня отпустят последние задержавшиеся слушатели, и мы направились к выходу, предвкушая целый вечер вдвоем. Но тут оказалось, что гость и не думает откланиваться. Он без церемоний присоединился к нам, продолжая задиристо полемизировать со мной и не обращая на Лену никакого внимания.

То ли он не замечал интимности наших отношений, то ли принципиально ее игнорировал, но он неотвязно следовал за нами, а мы — из некоторой неловкости перед иногородним гостем — это терпели. Несколько раз я, правда, пытался перебить его вопросами о том, какие у него планы на вечер, не подсказать ли ему, как доехать, и не подойдет ли ему та или иная из станций метро, мимо которых мы проходили, — но безуспешно.

От университета до моего дома на Остоженке добрых полтора часа ходьбы, и весь этот путь мы честно проделали пешком, благо стояла ясная погода, под неустанный аккомпанемент полемических рассуждений гостя. Лишь в скверике перед домом я решительно с ним попрощался.

Четырьмя стихотворениями, разбиравшимися в докладе, были «Из суеверья» и «Никого не будет в доме…» Пастернака и «Мне нужно на кого-нибудь молиться…» и «Тьмою здесь все занавешено…» Окуджавы, первые в каждой паре повеселее, вторые погрустнее. Но все четыре на тему о приходе любимой в дом к автору — чем в конце концов закончилась и наша небольшая одиссея.

Знакомство с оппонентом на этом не расстроилось, хотя и в дальнейшем сводилось в основном к пререканиям, питавшимся его последовательным неприятием любых, как мне казалось, простых, разумных, самоочевидных решений и пристрастием ко всему периферийному, экзотическому, заумному и т. п. Однажды я попытался резюмировать суть наших разногласий.

— Признайтесь, ….ик, ведь если бы вам пришлось задуматься, почему дети часто похожи на родителей, половая природа размножения пришла бы вам на ум в последнюю очередь?

— А разве дети похожи на родителей?!

НАТУРАЛИЗАЦИЯ,

ИЛИ

ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ СЧИТАЕТСЯ

Вечно все как-то не так, вернее, так, да не так. В основном это мелочи, но они идут косяком и подрывают незыблемость сущего.

Ну, фикшн на то и фикшн, чтобы обещать в лучшем случае правдоподобие, для чего под вымышленные факты подводятся реалистические, тоже вымышленные, основания. А иной раз и не очень реалистические, но узаконивающие выдумку ссылкой на тот канон, жанр, регистр условности, в котором ведется рассказ. Если текст начинается: «В некотором царстве, в некотором государстве…», то дальше можно верить в любые чудеса.

Русские формалисты назвали эти подпорки мотивировками, а западные структуралисты переименовали их в средства натурализации. Натурализация — это когда что-то неестественное, ненатуральное, метафорическое получает статус реального: желаемое и действительное объявляются мужем и женой, одной сатаной. В общем, исправленному верить.

Но, что характерно, всегда остаются какие-то зазоры, прорехи, нестыковки, ножницы, хочешь — верь, а хочешь — не верь. У Кольриджа на этот случай есть даже специальное красивое понятие: a willing suspension of disbelief, «добровольная приостановка недоверия».

Не легче и с нон-фикшн. Оказывается, как объяснил Хейден Уайт, никакого нон-фикшн не бывает: при всех стараниях держаться фактов неизбежен тот или иной их отбор, упорядочение, постановка в ту или иную связь и, значит, некий субъективный перекос. Так что вся старательно документированная фактография — не что иное, как еще одно оправдание вымысла.

Классический пример игры в натурализацию подает Остап Бендер в Пятигорске.

Удивительное дело, — размышлял Остап, — как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал <…>

Он остановился у входа в Провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал:

— Приобретайте билеты, граждане. Десять копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам — пять копеек! Не членам профсоюза — тридцать копеек.

Остап бил наверняка <…> С советского туриста содрать десять копеек за вход «куда-то» не представляло ни малейшего труда <…> Все доверчиво отдавали свои гривенники.

Перед вечером к Провалу подъехала <…> экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом:

— Членам союза — десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек.

Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.

— С целью капитального ремонта Провала, — дерзко ответил Остап, — чтоб не слишком проваливался.

Бендер — артист, мастер натурализации (по-английски этот вид творчества называетcя con-art, «искусство жульничества на доверии»). Опору своей выдумке Остап находит в ссылках на почтенный жанр (обычай взимания денег за вход), выдает в качестве билетов нечто осязаемое (квитанции), для вящей убедительности всячески дифференцирует цены, а на требование конкретной мотивировки отвечает уже полнейшей туфтой. Персонажи доверчиво покупаются, читателю же дано насладиться очередной серией прыжков через пропасть между вымыслом и правдой.

Особенно характерен заключительный пируэт. Представителей власти — высшей натурализационной инстанции — Остап справедливо пугается и уже готов отступиться, но справляется с ситуацией. Свой рискованный маневр он оформляет каламбуром, то есть самым легкомысленным из тропов, причем по смыслу созвучным его положению, поскольку опасность провалиться угрожает не столько Провалу, сколько ему самому.

(Это не натяжка, а если и натяжка, то легко натурализуемая.)

Взявшись за игру с натурализацией, художник должен довести рискованность выдумки (а затем и спасение ее правдоподобия) до максимума: на самом пике вранья пошатнуться, чуть было не упасть, но акробатически продолжить свой неверный путь над бездной.

Так же ведет себя герой Чарли Чаплина в «Цирке»: берется, не умея, пройти по канату над ареной; облаченный в артистический плащ, безупречную черную пару и цилиндр, шикарно раскланивается перед публикой; некоторое время уверенно идет по канату — благодаря держащей его на весу жульнической веревке; не замечает, что она вскоре обрывается, и продолжает держаться молодцом, а заметив, начинает отчаянно шататься из стороны в сторону; отбивается от трех облапивших его обезьянок, две из которых закрывают ему глаза, а третья постепенно раздевает до нижнего белья; все очевиднее рискует свалиться вниз, вызывая все большее сочувствие публики; и кое-как все-таки завершает свой номер.

До Бендера и Чарли Чаплина мне, конечно, далеко, но наскоро заштопываемыми прорехами между поэзией и правдой буквально пестрит ткань моей жизни — не исключено, что из-за моего повышенного интереса к ее текстуальности. Впрочем, такие же провалы и перекидываемые через них призрачные мостики я вижу и окрест себя, хотя большинство граждан спокойно проходят мимо, а то и карабкаются по этим веревочным лесенкам.

Ну, ситуацию повального, часто шитого белыми нитками советского притворства (откуда и гроссмейстерская мимикрия Бендера) примем за данное и оставим в стороне. А в качестве первого любопытного образца приведем мой ответ университетской фонетичке, добивавшейся от меня адекватной артикуляции английских гласных:

— Ирина Федоровна, ну зачем мне это? Ведь мне же никогда не придется притворяться американцем?!

Этот эпизод я уже вспоминал, но только сейчас сообразил, сколь идеально он иллюстрирует идею натурализации — как в общем смысле подстройки под некую реальную практику (в данном случае, владение языком), так и в специфическом смысле официального принятия в лоно иностранного (в моем случае американского) гражданства.

Первым практическим шагом в этом направлении стало мое участие в массовом шоу под названием «воссоединение с родственниками в Израиле». Общая идея выезда из СССР облекалась в форму этой типовой метафоры, которая далее, применительно к каждому индивидуальному участнику, реализовывалась как вызов от конкретного, опять-таки вымышленного, родственника. Насколько помню, мое приглашение было организовано Димой Сегалом и я фигурировал там в качестве его двоюродного брата.

Условности реалистического поведения (по Станиславскому) данных характеров в предлагаемых обстоятельствах свято соблюдались всеми сторонами. Если кому органы в выезде и отказывали, то по причине (реальной или вымышленной) причастности к государственным тайнам, но никогда не из-за фиктивности родства. Думаю, советское начальство тайно упивалось тем, что последний скачок в мир свободы и справедливости делался отъезжантом под флагом вынужденного, но тщательно разыгрываемого вранья.

Когда в результате этого многоактного фарса дело в 1986 году дошло у меня до того, чтобы окончательно притвориться американцем, оказалось, что соответствующее агентство так и именовалось: United States Immigration and Naturalization Service (INS). Я уже жил в Штатах более пяти лет, давно имел грин-карту, а в 1983 году переехал из провинциальной Итаки в шумный Лос-Анджелес, перенаселенный китайскими и латиноамериканскими эмигрантами, одним из следствий чего являлись огромные очереди в государственные учреждения.

Но всякий спрос рождает предложение, и, как сообщили мне мои российские собратья по эмиграции, для обхода очереди образовалось множество специальных фирм, занимающихся подачей документов от имени клиентов, в частности, в INS. Такая фирма была обнаружена в самом сердце — даунтауне — Лос-Анджелеса, и в один прекрасный летний день, жаркий до невозможности, я туда отправился. Очереди почти не было, и мной вскоре занялась милейшая латиноамериканка (Сильвия-фамилии-не-помню, написал бы Аксенов) в изящной светло-серой жакетке. Под мою диктовку (как если бы я был неграмотным мексиканцем) она быстро заполнила бумаги и приготовилась к оказанию очередной ценной услуги — изготовлению фотографии, каковое входило в покрываемый скромной суммой в $30 прейскурант фирмы.

Все шло как по маслу, но, окинув меня профессиональным оком, Сильвия сказала, что так не пойдет: на официальном фото нельзя быть в простой тишотке — нужен пиджак. Натурализация, как водится, требовала соответствующих вещдоков (вспомним квитанции Бендера и артистическое облачение Чарли). Но пиджака ввиду страшной жары на мне не было, а специально захватить его я не сообразил. Тащиться за ним через весь город, а потом обратно было немыслимо. Наступил тот самый момент шатания на грани фола, который неизбежно подстерегает самозванца. (Никогда еще Бендер не был так близок к провалу.) Надо было действовать.

— А что, вот эта ваша жакетка не могла бы сойти за мой пиджак (по-английски это одно и тоже слово, jacket)? — Я обратил к Сильвии самую лучезарную из своих улыбок, не могу сказать, что фальшивую, поскольку ситуация начинала мне нравиться.

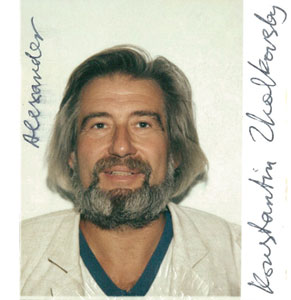

Сильвия ответила полной взаимностью — просияла в ответ, сняла и протянула мне жакетку, которая кое-как на меня налезла, не треснув, в отличие от гриневского тулупчика на Пугачеве, по швам, — помогли модные тогда широкие плечи. Пуговиц, которые выдали бы ее дамский покрой, на ней, кажется, не было, во всяком случае они не вошли в кадр (см. фото).

Архетипический обмен одеждами ритуально — хотя и неведомым для властей образом — закрепил мое братание с Америкой. Бумаги были поданы и вскоре привели к получению удостоверения о натурализации меня в качестве полноправного американского гражданина. Правда, в документе мое «среднее имя» — Konstantin (переделанное из отчества) утратило свое второе «n», хотя и четко прописанное мной, как полагается, на фотографии, но это уже совершеннейшая мелочь — то (еще большее, по сравнению с моим трансвестизмом) «чуть-чуть», которое, как известно, не считается.

Между прочим, говоря «чуть-чуть не считается», мы подразумеваем, что не считается не положительное «чуть-чуть», а отрицательное «чуть-чуть (было) не», так что «чуть-чуть не провалился» значит «не провалился» (по-английски этому соответствует формула: Winner take all). Но говорить «„чуть-чуть не” не считается» было бы занудством, и одно «не» спокойно опускается — не считается (в лингвистике такое упрощение называется гаплологией).

БАХТИН, ESQ.

Печататься мне приходилось на самых разных условиях: за откровенную взятку, за официальную доплату (по гранту; за свой счет), безвозмездно, за смехотворно малую плату, за нормальный гонорар, а пару раз даже с оплатой по вполне приличной ставке; случалось и смиренно получать полный от ворот поворот. То есть знаменитую оппозицию «честь»/«слава» я испытал на своей авторской шкуре во всех ее изводах. Но история, которую я хочу рассказать, не подпадает ни под одну из этих категорий.

Как-то раз, лет десять назад, под конец лета, когда мы уже собирались из Москвы назад в Калифорнию, я нежданно-негаданно получил по электронной почте приглашение написать эссе в свободной форме для русской версии журнала «Esquire». Письмо было от неизвестной редакторши, сообщавшей, что мне, наряду с рядом видных российских литераторов, предлагается принять участие в подборке на тему о сравнительных достоинствах жизни в России и за рубежом. Размер — четверть листа, срок — две недели, гонорар — $500.

Это звучало очень лестно, тем более что возникло само собой, без каких-либо интриг с моей стороны. (Довольно быстро я вычислил, что неожиданным вниманием престижного органа был обязан, скорее всего, словечку, замолвленному Левой Рубинштейном; так и оказалось.) Рейтинг журнала, размеры эссе и гонорара, соседство с признанными авторами — все это меня устраивало. Проблема была только в краткости срока, которая накладывалась на ненавистное чемоданное состояние перед полетом и неизбежный джетлаг после.

Я хотел отказаться, тем более что никаких идей, о чем писать, у меня не было, а тут еще этот цейтнот. Но Лада мгновенно придумала тему («Помнишь, сколько мы говорили о том, как по-разному обстоит дело с ездой на велосипеде здесь и там»). Тогда я решил позвонить редакторше, предложить тему и, если она ее утвердит, попросить о небольшой отсрочке. Тему она утвердила, отсрочку дала со скрипом («Ладно, не две недели, а три»), я в тот же вечер сел за компьютер и за несколько дней, еще до отлета, написал свою «Велодраму». В Санта-Монике я ее старательно отделал, полюбовался изяществом формы и содержания и отослал редакторше, уложившись в общей сложности в неделю.

Последовала пауза, вызвавшая язвительные комментарии Лады по поводу моего наивного непонимания российских реалий. Потом — в ответ на мои тревожные запросы — сообщение, что другие авторы пока ничего не подали, не могу ли я подождать еще неделю? Потом еще неделю. Потом две. Потом опять пауза, и наконец известие, что подборка как-то не вытанцовывается, судьба ее неопределенна, я, конечно, могу еще ждать, но, вообще говоря, наверное, мне лучше свое эссе забрать и располагать им по собственному усмотрению. Это было оскорбительно во всех отношениях, но главным образом, конечно, потому, что любовно выношенный мной текст, по-видимому, не произвел на сотрудников журнала никакого впечатления. Кроме того, каждый такт удручающей переписки сопровождался Ладиными насмешками, а заключительный пинок — торжествующей репликой: «Я же говорила!»

Этот перекрестный огонь привел меня в чувство, и я понял, что пути назад нет. Правда, сначала я все-таки справился у Левы, не подведу ли я его под монастырь, если со всего борта вдарю по «Эсквайру», — и получил полный карт бланш. Тогда я отписал редакторше, указал (отослав ее к своей давней статье «О редакторах») на нижнюю строку, занимаемую ею в трехуровневой иерархии редакторов: Младший — Средний — Главный, в силу чего она, естественно, не несет ответственности за действия журнала, а потому пусть лучше даст мне адрес, имя и фамилию Главного, и я буду разбираться непосредственно с ним.

Фамилия у Главного оказалась неслабая — Бахтин. Правда, не Михаил Михайлович, а Филипп, но все-таки. Вступить в диалог с, как ни крути, Бахтиным — дорогого стоит.

Особенно мудрить над письмом я не стал, а наслаждаясь правом на безыскусную прямоту, изложил свои претензии. В том смысле, что мне обещали деньги и славу, срочно усадили за работу, я эти сжатые сроки выдержал, эссе подал, никаких литературных претензий ко мне, как я понимаю, нет и, раз подборка не получается, я согласен ограничиться принятием извинений и получением гонорара. По старой американской привычке (несколько раз меня выручавшей) внизу письма я приписал, что его копия направляется, пока что просто для сведения (FYI — for your information), моему юристу, не помню, Вайнштейну, Перельштейну или Рубинштейну; юрист был вымышленный, а фамилии я в таких случаях, пограничных между фикшн и нон-фикшн, беру всегда настоящие (первые две были позаимствованы у моих лос-анджелесских знакомых, торговца картинами и врача, а третья, в порядке домашней семантики, у уже упоминавшегося Левы).

Письмо я показал Ладе, и в ответ услышал предсказуемое: «Да-да, сейчас тебе пришлют деньги, прямо в долларах!.. Он вообще не ответит».

Но через пару дней пришел очередной имейл от Бахтина, писавшего, что редакция сожалеет, что подборка не сложилась, и что мне, как водится в таких случаях, будет выплачена половина обещанного гонорара, то есть 250 долларов США, для чего мне предлагается связаться с бухгалтером Еленой Имярек, ведающей этими вопросами, и дать ей свои банковские реквизиты. Ладины издевательские комментарии опускаю.

Я ответил, что требую выплаты 100% обещанной суммы, причем в кратчайшие сроки — еще до закрытия журнала, каковое ему угрожает ввиду очевидной неэффективности менеджмента; письмо содержало координаты моего университетского банка и строку о копии адвокату. Лада продолжала ехидствовать, утверждая, что на этом переписка уж точно прекратится и концы в воду.

Диалог, однако, продолжился. Мое литературное мастерство наконец продемонстрировало магическую власть над читателем. В очередном послании Бахтин сообщал, что мне переводится полная сумма, и, с некоторым, что ли, ответным риторическим шиком, передавал привет адвокату. Лада ограничилась кратким «Держи карман шире», я взял тайм-аут, и наступило затишье.

Через пару недель, зайдя по другому делу в банк, я заодно спросил, не поступало ли на мой счет какого-нибудь перевода, предположительно на сумму в $500. Оказалось, поступало — от издательского концерна Randolph Hearst и именно на указанную сумму. Я попросил, и мне выдали ксерокопию документа, где имя пресловутого магната желтой прессы значилось на видном месте жирными готическими буквами. Я предъявил ксерокс Ладе, и он до сих пор хранится где-то в моих бумагах.

Так я единственный раз в жизни испытал редкую форму взаимодействия с издателем, когда автору платят, и неплохо, за то, чтобы его не печатать. Так сказать, платят за молчание.

Оскорбления по линии авторского самолюбия пятьсот баксов, конечно, не смыли, и мои моральные страдания продолжались. Отчасти они были смягчены тем, что, получив отступные (гонораром ведь эти деньги не назовешь), я тут же подал статью в «Московские новости» и она вскоре вышла, принеся мне скромный, но, бесспорно, гонорарный чек на $135.

Следующий шаг к реабилитации моего авторского «я» был сделан, когда я случайно обнаружил, что из «Московских новостей» статью перепостили на международном вебсайте «Велосклад», где она доступна русскоязычным веломанам всей планеты до сих пор; изменилось только название сайта — теперь это не «Велосклад», а, кажется, «Веломир» (http://subscribe.ru/archive/rest.travel.velomir1/200510/23141044.html), с лозунгом: Велосипедисты всех стран, соединяйтесь!

Но какая-то горечь на дне этой бочки меда оставалась. Все-таки «Московские новости» и «Велосклад» — это не «Эсквайр». Окончательно рана затянулась, когда Леша Лосев, ныне покойный, а тогда на радость всем живой, написал мне, что «Эсквайр» заказал, а потом отверг его стихотворение длиной в 72 слова; тогда он переслал его в «Знамя», где его немедленно напечатали. Вот оно:

Cвоими словами (пересказ)

Ф. П., владелец вислых щечек, поставил сына, блин, на счетчик! Вся эта хрень произошла там из-за бабы, не бабла. A C. был полный отморозок, немало ругани и розог он сызмалетства получил. Сработал план дегенерата: он разом и подставил брата, и батю на фиг замочил. Все, повторяю, из-за суки. Тут у другого брата глюки пошли, а младший брат штаны махнул на хиповый подрясник и в монастырь ушел под праздник. Ну, вы даете, братаны! («Знамя», 2008, № 10; http://magazines.russ.ru/znamia/2008/10/ll1.html)

Ну, в такой компании кто бы отказался быть отвергнутым? И вообще, играем не из денег, а только б вечность проводить!

НЕ РОБОСТЬЮ, ТАК РЕВНОСТЬЮ

Однажды, в ранней своей семиотической молодости, я брякнул кому-то из взрослых коллег, то ли статной лингвистке Н., чуть постарше меня и очень мне нравившейся, то ли еще более зрелому востоковеду П., пользовавшемуся репутацией универсального гуру, а может, обоим сразу, что всякая там любовь и ревность — материи не столько реальные, половые, физические, сколько условные, символические, ритуальные. Ответом было вежливое молчание, но вскоре Н. передала мне вывод П.: «Он, кажется, решил, что у вас проблемы с потенцией».

Сегодня мое дерзкое прозрение стало общим местом, но тогда оно обошлось мне дорого. Авторитетно опущенный в глазах дамы, я решил всерьез на себя оборотиться. Дело в том, что ранней моя молодость оставалась не в строго арифметическом смысле, а скорее в практическом, и прежде всего, увы, в сексуальном. Я был спортивен, остроумен, привлекателен (по мнению некоторых, даже красив), женат — и, насколько это возможно, невинен. Диагноз, произнесенный П., не оставлял выбора, и я приступил к лихорадочному сексуальному самообразованию, которому и отдал лучшие годы жизни.

Какое-то время я действовал на ощупь, предаваясь полевым исследованиям и лабораторным экспериментам в меру собственных сил и возможностей. Потом на помощь пришло случайно попавшее мне в руки анонимное, но бесценное учебное пособие по науке страсти нежной: «The Way To Become THE SENSUOUS MAN».

Ирония ситуации состояла в том, что большинство коллег я догнал и перегнал в этом плане довольно быстро, поскольку они, будучи мастерами властных интриг служебного, брачного и прочего социального свойства, в массе своей страдали безнадежным отрывом от того, что по-английски называется facts of life и было воспето не Назоном и Шодерло де Лакло (сосредоточившимися как раз на игровых стратегиях обольщения), а Колом Портером в «Let’s Do It, Let’s Fall in Love», где «это» делают даже electric eels, «электрические угри», — куда уж физиологичнее. Что вовсе не умаляет достоинств самой песенки как орудия соблазнения.

Таким образом, в моей практике произошел некоторый перекос в сторону материальной части. Собственно, этого можно было ожидать, поскольку своим заявлением об условности любовных игр я претендовал не столько на открытие в области сексологии, сколько на язвительную констатацию модуса вивенди коллег по семиотическому цеху. Ну, перед П. с его серийной полигамией, многочисленным потомством и кто знает сколь многодонною жизнью вне закона я задним числом, пожалуй, готов снять шляпу, но о неизбывном единобрачии Н. в монотонном симбиозе с удручающе одномерным мужем могу только пожалеть.

И не потому, что зелен виноград, — хотя пора признать, что, отдав себя другому, моя Татьяна осталась век ему верна. Просто наши отношения очень скоро отлились в формы благосклонно принимаемого куртуазного поклонения, вполне устраивавшие не только ее, но и меня, и когда однажды за обедом у них на даче она с неожиданной игривостью во всеуслышание объявила, что если бы во время недавнего купанья в пруду я предложил ей поцеловаться, то она бы, наверное, не отказалась, — я замешкался с ответом, поскольку никаких эротических фантазий это деревянное кокетство во мне не пробудило.

Но ближе к делу — речь не о любви, а о ревности. Приступы этого тяжелого чувства я испытал в своей жизни всего несколько раз, с долгими интервалами, но каждый раз очень болезненно. И долго не мог отдать себе отчета в причинах остроты своих переживаний. Остановлюсь на одном из этих случаев.

Я познакомился с S. во время саббатикала, который проводил в исследовательском центре на другом побережье Штатов. С ней и ее мужем, специалистами по англо-американской литературе, у меня сложились ровные приятельские отношения, и о любовном покушении на эту бледноватую блондинку я не помышлял, мысленно согласившись с характеристикой, которой ее на всякий случай наградила кратко навестившая меня подруга: frigid. Мое разгоряченное внимание привлекла, напротив, жгучая брюнетка, приехавшая в наш центр c докладом. Своим интересом я поделился с S., и был немедленно приглашен на парти, которую она устраивала в честь знатной гостьи, своей давней знакомой. Я пришел и провел весь вечер в безуспешных попытках быть хоть как-то замеченным знойной красоткой.

Я мрачно скучал, порывался уйти, а хозяйка старательно меня занимала, удерживала, продолжала участливо поить и кормить. Но вот гости начали расходиться, и постепенно мы остались одни, если не считать мужа, который периодически спускался в спальню, к телевизору — смотреть футбол. Во время рекламных пауз он ненадолго появлялся, но в перерывах наше с S. взаимное притяжение неуклонно нарастало и вскоре достигло уровня откровенных объятий и поцелуев. Когда, уже заполночь, матч кончился, он предложил отвезти меня, якобы пьяного и, значит, не способного водить машину, домой, она вызвалась составить компанию и таким образом получила ясное представление, где я живу.

Приехала она, как и было договорено, уже через несколько часов, на рассвете. Свежая, розовая, сияющая, готовая. Тут-то, выражаясь по-зощенковски, она, фригидность, и не подтвердилась. На акробатических талантах S. я задерживаться не буду — читателю придется поверить мне на слово, потому что, как ни приятно вспомнить, речь ведь и не о них.

Наши утренние, а иногда и дневные сеансы продолжались до самого ее отъезда — их гранты кончались раньше моего. Любовью, как написала поэтесса, это не называется, но познакомились мы с S. довольно близко. Она занималась чем-то, на мой взгляд, в высшей степени скучным, если угодно, фригидным — какой-то женской пролетарской литературой середины XIX века. Однако в разговорах неизменно проявляла вкус и, когда я стал излагать ей сюжет своего очередного сочинения, легко предугадала пуанту.

Охотно рассказывала о себе. Мне было пятьдесят четыре, ей тридцать с небольшим, но мой порядковый номер в ее списке не уступал ее в моем. Я не мог скрыть удивления и медицинского любопытства, стал допытываться, как это возможно и вообще откуда такая эквилибристика. Оказалось, что ее в раннем возрасте (цифры не помню) соблазнил то ли отец, то ли друг дома (опять-таки не помню, не хочу врать), что и привело к ускоренному развитию. При всем литературоведческом прогрессизме и феминизме S. в ее отчете не было и тени протеста, ничего, кроме горделивой скромности. Лолита отдыхала.

Прощаясь, мы договорились, что при первой же супружеской возможности она прилетит, билеты за мой счет. Мы перезванивались, предвкушали, и вот наконец она прилетела. Перед этим справилась по телефону, не ревнив ли я, я автоматически ответил, что, конечно, нет, да и где бы тут было место для ревности?!

Все шло хорошо, пока на второй день она не напомнила, что обещала сходить на обед с, как оказалось, живущим в нашем городе старым знакомым. Я отвез ее на место встречи, спокойно ждал ее возвращения, где-то ближе к полуночи она позвонила, что задерживается, но скоро будет, я стал уточнять, когда, она мило уклонялась от ответа, я стал требовать, она все не ехала, звонила еще несколько раз, я настаивал все отчаяннее, но с теми же результатами, в конце концов пришел в полную ярость, попросил вообще не приезжать, однако дверь все-таки оставил открытой, сам же перебрался в другую спальню, ночью к ней не вышел, а рано утром уехал на кампус, где и провел весь следующий день, лишь изредка отвечая на ее униженные звонки предложением без дальнейших разговоров убираться — к мужу, любовнику, куда угодно. Она продолжала виновато ластиться, умоляла приехать, на каком-то витке я сдался, и последнюю ночь мы провели в исступленных содроганиях.

Как сказал бы Хармс, что это было?

Ну, начать с нее — женщины, этой вечной вещи в себе. Она могла невинно встретиться со старым знакомым, могла неожиданно или заранее запланированно переспать с ним (давним любовником — или недавно приобретенным, вроде меня), могла поступить так из элементарной любви к «этому» или из желания продемонстрировать (себе, мне, ему, всем троим) свою женскую независимость. Набросанная выше картина ее еducation sentimentale и curriculum vitae позволяет допустить что угодно.

Но речь ведь не о ней, а обо мне и моем взрыве, а главное — о его конвенциональной природе.

Ревнив ли я вообще, сказать затрудняюсь; наверное, да, как все. Но я прекрасно понимаю, что контроль над женщиной немыслим, что при желании она всегда найдет возможность изменить, и потому никаких попыток приказывать, следить, вызнавать и т. п. я никогда не предпринимал. Я никогда не считал достоинством (скорее недостатком) девственность, не ревновал к прошлому, а в настоящем — к мужьям (да это и не принято). Более того, ни о какой любви в данном случае, как было сказано, дело не шло — сугубо о сексе. Что же меня так взорвало? Полагаю, что условная, символическая, так сказать, правовая сторона дела.

Неверность S., реальная или воображаемая, состояла в нарушении неписаной, но довольно четкой — как мне казалось и, полагаю, ею осознавалось — конвенции, согласно которой она прилетала именно ко мне, за мой счет, на мою территорию, в отведенные ей рамки моего расписания, становясь таким образом моей временной женой, наложницей, содержанкой, call girl, проституткой. Нарушение моих собственнических, сугубо условных — и, с точки зрения натурального человека вроде Холстомера, очень странных — прав и привело меня в ярость, а ей, возможно, потребовалось именно для демонстративного разрыва этих социальных пут.

Впрочем, за нее говорить не возьмусь, возможно, ей просто хотелось оторвать «этого» побольше и никакая символика ее не занимала. За себя же могу поручиться, что сильнейший эмоциональный взбрык имел прежде всего символические истоки. Человек, как известно, — животное символическое. Символическое, но, как показала моя финальная капитуляция, все-таки животное.

ОБ УЗНАВАНИИ

Недавно одна знакомая по телефону из Москвы пожаловалась на жестокость любимого внука. Она целый день его лелеяла, под занавес побаловала желанным петушком на палочке, но полностью дососать не дала, а завернула с собой — за ребенком должны были вот-вот заехать родители и хотелось передать его с рук на руки в лучшем незамурзанном виде. Лишенный леденца, он надулся, стал припоминать накопившиеся за день обиды, наотрез отказался мириться и под конец заявил, что вообще ее не любит, а любит только маму (т. е. невестку), ибо, отчеканил он, «Ты испортила мне жизнь».

Типа «Отлезь, гнида».

Сначала она страшно расстроилась и, рассказывая об этом по горячим следам, очень грустила, но через неделю в ответ на заботливый вопрос сообщила, что рана затянулась, все в порядке.

Впрочем, она и в первый раз не стала зацикливаться на фрустрации, а взглянула шире и — как истый филолог — констатировала феномен «чужого слова». Ведь малыш явно не сам придумал такое, а просто воспроизвел услышанное, скорее всего, дома, и, значит, вот какие речи звучат в семье сына. Оставалось только установить, повторил ли внук все слово в слово, включая женский род глагола, — за отцом или же творчески освоил слова матери, транспонировав реплику из мужского рода в женский применительно к бабушке.

Ее рассуждения пробудили во мне рой филологических ассоциаций. И не только научных, но и личных, как если бы речь шла о чем-то близком.

Текст, действительно, при всей своей краткости богатый. Тут и чужое слово, и ребенок, устами которого глаголет истина, и луч света, внезапно бросаемый на драму за сценой.

В других случаях ребенок может в конфликт не вовлекаться — достаточно его невольных показаний. Как в анекдоте, где мальчик спрашивает:

— Мама, а парикмахерша — это очень большая рыба?

— Что за чушь ты несешь?!

— Потому что я слышал, как папа говорил дяде Коле, что он поймал на пляже парикмахершу и ТРИ ДНЯ ее жарил!..

Здесь ко всему добавляется внебрачный секс, окрашивающий фабулу в неотразимо вуайеристские тона. Вариаций на эту тему сколько угодно; вот, например, из жизни.

Коллега-лингвист рассказывал, как в Венгрии университет поселил его у моложавой вдовы. Услышав, что гость из России, она похвасталась, что знает несколько русских слов, привезенных мужем с завьюженного Восточного фронта.

— Хе-леб, мала-ко, йай-ка… — произнесла она с деревянной правильностью, — и еще одно очень странное слово, только он его не переводил.

— ??

— Щии-КОТ-наа, — старательно пропела вальяжная венгерка, и в ее облике на мгновение проступили черты какой-то вертлявой рязанской хохотушки времен поистине dеs nеigеs d’аntаn. — Хоть вы скажите мне, что это такое?

Не помню, как он там вывернулся. История старая, я уже дважды ее пересказывал.

Кстати, эротические обертоны не обязательны. Главная прелесть — в распахивании окна на далекую повествовательную панораму. За сжатой словесной формулой вдруг вырисовывается нешуточный сюжет, истинность которого удостоверяют сами обстоятельства речевого акта. Налицо словесно-сюжетный троп: говорится одно, а обнаруживается совершенно другое.

Не сошелся свет клином и на человеческой памяти. В роли невольного свидетеля может выступить, например, попугай, точно воспроизводящий услышанное.

Взять хотя бы попку из джеймсбондовского фильма «For Your Eyes Only» (1981), твердящего «ATAC to St.-Cyril’s», выдавая таким образом, куда врагами английской короны был увезен бесценный прибор, похищенный ими для передачи КГБ и лично генералу Гоголю.

Нечто подобное есть у настоящего Гоголя, только там функции попугая берет на себя собака. В «Записках сумасшедшего» Поприщин узнает, какого о нем мнения обожаемая Софи, из письма ее собачки Меджи:

«Я не знаю, ma chere, что она нашла в своем Теплове <…> Мне кажется, если этот камер-юнкер нравится, то скоро будет нравиться и тот чиновник, который сидит у папа в кабинете. Ах, ma chеre, если бы ты знала, какой это урод. Совершенная черепаха в мешке…»

Какой же бы это чиновник?..

«Фамилия его престранная. Он всегда сидит и чинит перья. Волоса на голове его очень похожи на сено. Папа всегда посылает его вместо слуги».

Мне кажется, что эта мерзкая собачонка метит на меня. Где ж у меня волоса как сено?

«Софи никак не может удержаться от смеха, когда глядит на него».

Врешь ты, проклятая собачонка!..

Но собачонка, конечно, не врет, поскольку ее письмо — типичное бескорыстное свидетельство третьего лица, пишущего четвертому. При перлюстрации писем (например, Хлестакова — Тряпичкину), чтении чужих дневников (как в «Мудреце» Островского), наконец, при случайном подслушивании чужих признаний (как в финале «Горя от ума») получаемая информация тем убедительнее, что не рассчитана на перехватчика и, значит, вот именно объективна.

Заметим, что во всех этих случаях чудесным образом обнаруживается не вообще какая-то информация, а именно языковая, вербальная: налицо устойчивый филологический акцент на языке. Перед нами излюбленные литературой метатекстуальные сюжеты. Литература вообще претендует быть истинным, пророческим, магическим Словом — и охотнее всего рассказывает о том, как такие слова работают.

Оглядываясь назад, я вижу, что об этом филологическом мотиве я, оказывается, уже писал, и неоднократно — в статьях, в виньетках, даже в рассказах. То ли, хочется надеяться, ввиду его центральности в литературе, то ли, страшно подумать, в силу какой-то неведомой личной фиксации.

Примеров куча, перечислять не буду, ограничусь одним из самых старых.

В моем любимом рассказе Бунина кульминацией повествования становится запомнившийся классной даме разговор Оли Мещерской с ее подругой, в котором звучат слова «легкое дыхание». Они никак не привязаны к фабульному ходу событий, но наконец объясняют читателю смысл заглавия и суть Олиного характера:

— Я в одной папиной книге — у него много старинных смешных книг, — прочла, какая красота должна быть у женщины [… Я] многое почти наизусть выучила, так все это верно! — но главное, знаешь ли, что? — Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть, — ты послушай, как я вздыхаю, — ведь правда, есть?

Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре.

Обратим внимание, как здесь оркеструется подтверждение магической формулы. Вопреки неадекватности классной дамы (это была «немолодая девушка, давно живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь») и несерьезности источника формулы (одной из «старинных смешных книг»), «все это верно» — и не только по мнению Оли, но и потому, что «легкое дыхание» физически демонстрируется ею («ты послушай, как я вздыхаю, — ведь правда, есть?») и принимается за бесспорную реальность всеведущим рассказчиком («Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире…»), не говоря уже о читателе, который задним числом примеряет формулу ко всему предыдущему тексту (начиная с долго интриговавшего его заглавия) и она безупречно на него ложится.

Примерно это я и написал в давней статье, но мотива словесной магии тогда не выделил, да и в дальнейшем его сквозного присутствия в своих филологических занятиях не замечал. И вот недавно, под впечатлением от переданных мне слов малолетнего интертекстуала, испытал на себе самом тот шок внезапного узнавания, которым чреват этот мотив.

МНЕ ВСЕГДА ХОТЕЛОСЬ…

Комментируя для сборника памяти М. Л. Гаспарова его старые письма ко мне, я должен был заглянуть в свой посвященный ему рассказ «НРЗБ» (1989), по поводу которого он писал:

И фантастическую пародию, и центон читал с истинным наслаждением <…> Признаюсь, что знакомых мертвецов живые разговоры я опознал лишь с помощью Пушкинского словаря, и что минимум один ямбический фрагмент (не буду его называть) не опознал до сих пор.

Преувеличенные комплименты коллегам и щепетильные признания в ограниченности собственной эрудиции (а ля Сократ) были в стиле МЛ. А проблемы с опознанием цитат сегодня практически сняты возможностями интернетного поиска. Но не откажу себе в удовольствии процитировать пассаж, привлекший внимание МЛ.

A дальше так: Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот объясненье. Вот что удлиняет (или, наоборот, — сокращает? Шекспир-Пастернак-Пушкин, звезда с звездой, могучий стык!) нам опыты быстротекущей жизни… Знакомых мертвецов живые разговоры, знакомый труп лежал в пустыне той. Нет, как труп, в пустыне я лежал. В общем, Кавказ был весь, как на ладони, был весь, как смятая постель, спи, быль, спи жизни ночью длинной, усни, баллада, спи былина, хрр… храни меня, мой талисс… сс… сс…

Профессор спал. Ему снилась идеальная концовка: «C головой зарывшись в бесплотный шелест своего центона,* профессор…»

Подстраничная сноска отсылала к статье «Центон» в Краткой литературной энциклопедии (1975), принадлежавшей перу Гаспарова; в ней среди прочего сообщалось, что латинское слово cento исходно значило «одеяло из разноцветных кусков».

Какой другой ямбический фрагмент он имел в виду, я не знаю, зато прекрасно знаю, какую скрытую цитату он не только не атрибутировал, но и не отметил в качестве взывающей об атрибуции.

Структура последнего абзаца моего рассказа определяется литературным заимствованием, вряд ли вообще поддающимся обнаружению. Его зачин навеян заключительным абзацем «Старика и моря» Хемингуэя:

Наверху, в своей хижине, старик опять спал. Он снова спал лицом вниз, и его сторожил мальчик. Старику снились львы» (пер. Е. Голышевой и Б. Изакова).

Ситуация интересна с теоретической точки зрения. Чтобы исследователи моей прозы (если на секунду вообразить, что ее будут изучать мандельштамоведческими методами) смогли идентифицировать этот подтекст (вполне сознательный) — какая исчерпывающая потребовалась бы информация о моем круге чтения и месте в нем и в моей жизни хемингуэевской повести или какая счастливая случайная находка?! Но так ведь, в сущности, и обстоит дело с нашей подтекстологией.

Мое похищение концовки у Хемингуэя диктовалось (в отличие от соседних цитат из Шекспира, Пушкина, Лермонтова и Пастернака) не расчетом на интертекстуальную браваду, а непосредственной выигрышностью использования чужой находки, но еще больше — давним, затаенным и непреодолимым желанием произнести эти слова от своего имени, присвоить их, апроприировать и тем самым стать немножко Хемингуэем. Говоря очень просто, мне всегда хотелось написать «Старик и море», особенно его заключительный абзац.

На каком-то уровне такое желание вообще стоит за установкой на чужое слово.

Вот начало одного текста Льва Лосева:

Мой дядя — мне всегда хотелось написать текст, который начинался бы словами «мой дядя», — итак, мой дядя попытался скрыть от моего отца начало Великой Отечественной войны…

У меня тоже есть такое признание — в разборе «Весны в Фиальте», посвященном В. Ф. Маркову.

Мне всегда хотелось построить идеальное порождающее описание — целостное, как у Эдгара По и Эйзенштейна, железное, как у Проппа и Хомского, прозрачное, как у Ходасевича и К. Брукса. Кроме того, мне (как, наверно, многим) давно хотелось написать «Весну в Фиальте». Дарю ее Вам.

Мне также всегда хотелось — и в конце концов случалось — сказать: «Пропустите, это со мной», «Follow that car!», «I’ll have the usual» (в ресторане, где я завсегдатай), «Skinny old bitch, eh?» (из анекдота, где лорд застает свою старую жену с молодым любовником).

Вероятно, Пушкину всегда хотелось написать «Дон Жуана» (получился «Каменный гость»), сцену с яблоком из «Вильгельма Телля» (см. «Выстрел») и с Гамлетом, который не убивает короля, стоящего на молитве (там же). Возможно, не случайным был и зачин «Мой дядя…», учитывая наличие Василия Львовича, причем еще живого.

В основном все эти покушения носят сугубо словесный характер. Мне не хотелось быть кем-либо из персонажей «Весны в Фиальте» (ни даже «прочного вывозного сорта англичанином» — прозрачно замаскированным Набоковым), а хотелось написать самый рассказ, ну, если нельзя весь, то хотя бы его последние слова: «…оказалась все-таки смертной».

Желание отождествиться с любимым автором иногда достигает гротеска — ведь именно им объясняется столько крови попортивший Василию Васильевичу Розанову брак с Аполлинарией Сусловой, femme fatale Достоевского. Менее роковым, поскольку подражательным лишь на вербальном уровне, оказался союз Андрея Донатовича Синявского с частичной тезкой — антропонимической дочерью его героя — Марьей Васильевной Розановой.

По крайней мере однажды я испытал нечто подобное. На заре своей эмиграции, дорвавшись наконец до жизни в англоязычном мире, я завел роман с женщиной по имени… имени, которое меня давно волновало. У нее было много достоинств, физических и интеллектуальных, в том числе богатый опыт жизни среди гарвардских хиппи и знание японского языка, но главным было все-таки имя — позаимствованное ее родителями, как она честно призналась, из хемингуэевcкой «Фиесты». Там есть на редкость простая, но раз и навсегда пронзившая мое сердце фраза: «И с ними была Бретт» («And with them was Brett»), так что участь моя была решена. У моей Бретт была и изысканная фамилия, посильнее Эшли, отдававшая придворным гламуром Людовика XV, но решил дело все-таки Хемингуэй, фиеста, праздник, который всегда с тобой.

Возвращаясь от эроса к логосу, коего мы, впрочем, и не покидали, в общем, возвращаясь к филологии, повторю, что самое любопытное тут то, что бывают подтексты, которые вовсе не претендуют на опознание и комментирование, а напротив, хотели бы остаться втайне, являя собой не столько разменную монету в интертекстуальной игре, сколько сокровище, похищенное исключительно для собственного пользования и любования.

Но, если так, почему же меня давно подмывало раскрыть свою небольшую покражу у Хемингуэя — пока публикация писем Гаспарова не дала наконец для этого повод?!

ВОПРОС ВЫБОРА

Мы познакомились, когда я приехал со своим job talk — докладом, на основании которого решается, брать ли тебя на работу. Меня взяли, причем она, влиятельная специалистка, правда, не по русской, а по англоязычной литературе, в основном американской поэзии XX века, сыграла в этом самую положительную роль. И с тех пор я всегда видел от нее только хорошее, так что в нижеследующих прикапонах нет ничего личного, никакого сведения счетов, а плоды одной только, как бы это поаккуратнее выразиться, наблюдательности с пристрастием.

Она сразу же поразила меня темпом своей речи. C лекторской ли трибуны, с места ли, за обеденным ли столом или при случайной встрече — она всегда говорила с пулеметной скоростью — a mile a minute, сто слов в минуту. Говорила обычно все самое доброжелательное, благонамеренное и востребованное, но с непонятным, совершенно непропорциональным возбуждением. А вот слышала ли других, не уверен, потому что, когда я стал на пробу перебивать ее провокационными комментариями, ее бурного потока это не останавливало.

В споры об американской поэзии я, понятное дело, пускаться не смел, но когда она вдруг заговаривала о том, как велик не только, ну ладно, Клэб-никофф (ради которого она даже немного поизучала языка ирокезского), но и КрУ-ченикк, я иной раз позволял себе въедливые оговорки. Но ее это ни в коей мере не колебало.

Или когда во время первой предвыборной кампании Обамы она, взяв меня в коридоре за пуговицу, стала повторять:

— We are excited about Obama! I’m excited!! Are you excited? We are all so excited!!! — я, дождавшись некоторой полупаузы, вставил, что нет, возбуждения не разделяю.

— Но это же будет первый черный президент!!!

На что я выдал давнюю, все не находившую публичного применения заготовку:

— Ну, я не расист и не декоратор, чтобы руководствоваться цветовой гаммой.

Реакции это не вызвало никакой и последствий для наших отношений не имело; она еще немного поговорила про волнующие перспективы избрания Обамы, и мы побежали каждый в свой класс.

Ее внешность и манеры располагали. Она была смешлива, добродушно толста, с маленькими живыми глазками и немного собачьим — но не страшным, рычащим, а скорее забавным, тявкающим — выражением лица. В ней не было ничего threatening, угрожающего, аррогантного, — залог социальной приемлемости.

И она была необычайно успешна. Печатала по книжке в год, была всюду желанна, однажды вдруг захотела перейти в Стэнфорд и была встречена там с распростертыми объятиями, а через какое-то время решила вернуться в наши скромные пенаты (причины не помню) и была радостно принята назад.

Собственного мнения о ценности ее работ у меня не было и нет, но в ее полемике с другой видной специалисткой сходного профиля (и к тому же ведущей шекспироведкой) я мысленно брал сторону этой второй, впечатлявшей меня основательной структурностью аргументации (студенткой она склонялась к химии и математике), тогда как моя знакомая упирала на гуманитарно-прогрессивно-авангардные достоинства своих подопечных (узнавалась хлебниковская закваска).

Успешна она была во всем. У нее был выдающийся муж, две делавшие отличную карьеру дочери (одна, правда, в основном по ее протекции), замечательный дом с опоясывающей верандой над ущельем. В этом огромном доме она устраивала шикарные parties для коллег и друзей, с кейтерингом, неграми-официантами в белых перчатках, все как в лучших домах Филадельфии.

Разговоры за столом были самые литературные, и в них заметная роль отводилась ее, как уже было сказано, выдающемуся мужу. Выдающимся он был, однако, в области не филологии или чего-нибудь подобного, а медицины — сердечно-сосудистых заболеваний. Он был заслуженно знаменит, и в дальнейшем его имя было посмертно присвоено тому институту, который он долгое время возглавлял.

Но за столом он говорил не о кардиологии, а о литературе, о модернизме и постмодернизме, не обязательно повторяя ее мысли и работы, но в том же глубокомысленном, широкоформатном, благопристойно-гуманитарном ключе. Меня его речи забавляли и слегка раздражали, но я все никак не мог понять, почему. Ну, вумные благоглупости, ну, застольная гуманитария, dinner speeches, ну и что? Ведь денег он за это не требовал, напротив, угощал слушателей на славу, да и делалось это в соответствии с доброй культурной традицией, где специалист не подобен флюсу, а способен еще и забросить мяч в баскетбольную корзину и на хорошем уровне, в духе liberal arts, потолковать о Ювенале, Элиоте, Дюшане, а там и Хлебникове. Все было как надо, но продолжало вызывать зуд неблагодарного любопытства.

Любопытство это усилилось, когда хозяйка однажды упомянула, что на недавней международной конференции по современной поэзии где-то в Европе выступала не только она, но и он, и очень удачно. Все, разумеется, немедленно выразили дополнительное восхищение, а я задумался еще напряженнее.

Ну, в том, чтобы поехать на конференцию заодно с лучшей половиной, причем за счет устроителей, нет ничего необычного. Но в финансовой смете великого кардиолога такие соображения вряд ли чего-то стоили. Нет, тут просматривалось типично ренессансное желание поговорить на темы, посторонние его основной, бесспорной, специальности, — поговорить и быть услышанным соответствующей профессиональной аудиторией, пусть, что по-английски называется, captive, «пленной», слушающей в добровольно-принудительном порядке.

Желание поговорить их явно роднило, хотя внешне они были скорее непохожи. Оба происходили из еврейских эмигрантских семей (она родилась в Вене, а он в Штатах, но окончание его фамилии не оставляло этимологических сомнений). Он был среднего роста, немного ниже нее, с очень прямой фигурой и шеей, с большими выразительными глазами под густыми бровями на внушительном и красивом лице. Тем не менее, если бы не автоматическое почтение к его научному статусу, по внешнему виду я бы отнес его к той категории, про которую евреи позволяют себе говорить, что вот, увы, нельзя не признать, бывают, знаете, и глупые евреи. Или, пользуясь другими, но, как оказывается, тоже с еврейским душком категориями, он производил впечатление зимнего дурака — не летнего, нараспашку, очевидного сразу, а зимнего, в мехах, припорошенного снегом (в хемингуэевском «Колоколе» эту байку рассказывает Карков, прототипом которого был Михаил Кольцов, и знатоки возводят ее к Шолом-Алейхему), а выражаясь совершенно уже по-американски — впечатление pompous ass, помпезно надутой задницы. (Недавно я в энный раз посмотрел фильм Вуди Аллена «Ханна и ее сестры», и там мне его напомнил дубоватый отец трех героинь; его играет Ллойд Нолан.)

Но все это исключительно за столом, между делом, в свободное от работы время, а медицинским светилом он был наверняка первой величины и умер хоть и от чего-то сердечного, но все-таки в возрасте 89-ти лет, а с этим не поспоришь. Она же, между тем, тьфу-тьфу, жива, я недавно видел ее в поликлинике, оказавшейся у нас общей (что меня обнадежило — уж она-то вряд ли станет лечиться во второсортной).

Кстати, после этой встречи я опять задумался, в чем же все-таки состояли мои странные претензии к его литературным мечтаниям, и меня наконец осенило.

Дело было не в том, что он говорил, — аналогичные благоглупости я более или менее охотно прощаю его жене и другим филологам, предусмотрительно не исключая из этого легиона и самого себя. Что поделаешь, работа у нас такая, ничего лучшего мы делать не умеем. Но его-то что заставляло нести эту вымощенную благими намерениями туфту?! У него же была в руках настоящая, причем действительно благородная профессия — ни больше ни меньше как спасение человеков!

Или и впрямь есть что-то такое в нашем сомнительном деле, какое-то, что ли, уловление, можно сказать, душ?! И медицина бессильна?