Повесть (журнальный вариант)

Публикация и предисловие Павла Чеботарева

Опубликовано в журнале Новая Юность, номер 2, 2018

ОТ ПУБЛИКАТОРА ПОВЕСТИ ЛЬВА ПРЕМИРОВА 1

В нашем семейном архиве хранятся два доселе не опубликованных сочинения Льва Михайловича Премирова (1912–1978): авторская рукопись повести «Записки о бывалом и небывалом» и «Современный роман», перепечатанный моей матерью на машинке.

В 1934 году Лев Премиров, студент-живописец, сын прозаика Михаила Львовича Премирова, был арестован по доносу сокурсника и в 1935-м осужден на шесть лет по политической 58-й статье. Затем — новый приговор и в общей сложности 17 лет пребывания в лагерях. После освобождения ему было позволено поселиться в Караганде. Туда же была сослана семья моей матери.

В период хрущевской оттепели мой дед с семьей вернулся в Москву, Лев Премиров в

Из его дневника: «Всё, что здесь изображаю и описываю в меру своих слабых сил, — святая правда. Это наш родной Освенцим, это наше инферно, наш ад наяву. Не сомневаюсь, что всё это может повториться, но если это будет, то будет еще ужаснее, еще бесстыднее и в более грандиозных масштабах. Ибо человек почти не изменился, и любое воспитание есть лишь тонкий наносный слой почвы над тысячелетними пластами эгоизма, равнодушия и холодной жестокости… И пусть рука моя помимо воли передаст ужас, передаст то невообразимое и неописуемое, что скрыто под словами "тюрьма» и »лагерь»».

В повести «Записки о бывалом и небывалом» (1972–1973) — точные детали лагерного быта, но ее нельзя отнести к жанру документальной лагерной прозы. Это антиутопия, вобравшая духовные искания русского интеллигента, который обращается к Пушкину и Достоевскому, осмысливает достижения науки ХХ века и квазимистический опыт. Отождествляемый с автором герой пытается нащупать «развернутую теорию развития», которая объединила бы пространственно-временные законы с механизмами осознания человеком своего «я», а также с принципами устройства той гипотетической реальности, пропуском в которую служит вдохновение и где возможна материализация воображаемого.

Перед нами предстает образ будущего изобильного «рая», где «атомизация масс достигла степени, исключающей образование коллективов и коллективные действия». Один из аллегорических персонажей повести — Великий Ворон, глава тамошней правящей мафии, — старик с худым аскетическим лицом и ледяными глазами, в драматический момент истории покрывающий Землю радиоактивным пеплом. Герой бросает ему в лицо: «…Вы окружены атмосферой такого ужаса, который исключает всякую попытку критики ваших действий, о борьбе же с вами никто давно и не думает. В чем же ваша мудрость? Человечество под властью »воронов» дошло до глубочайшего падения, оно превратилось в стадо кретинов… Я начинаю думать, что »мудрейшие» не только не мешают всеобщему растлению, а всячески его поощряют, что цель вашей мафии — как раз и есть это растление». Для Великого Ворона позиция героя — анахронизм: «Встречали вы людей, жаждавших другой жизни, стремившихся восстановить забытые ценности… философские и научные поиски, политическую борьбу?»

Сюжет повести изобилует неожиданными поворотами, ее социальная философия далеко не тривиальна, а в условности повествования есть что-то воннегутовское. «Чудо? И да, и нет» — суть авторского взгляда на мир. В более легком жанре это был бы китч, но здесь всё слишком нешуточно и оплачено страданием.

«…Ищущий дух всегда находит то, что ему истинно нужно, но лишь тогда, когда созрел для этого» — вот единственно возможная, по Премирову, формула прогресса.

Павел Чеботарев,

доктор физ.-мат. наук

Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается.

Екклесиаст

Эпоха, когда вновь открыт в недрах тел и словно бы за

пределами реальности древний хаос, когда наступает, быть

может, гибель души, и само Зло под угрозой, ибо даже

смерть становится всего лишь одним из статистических

свойств «человеческого материала» и методы дьявола

представляются устаревшими.

Поль Валери

Всегда в одиночестве, чаще всего безмолвная, наверху

высочайшей, последней башни, Надежда глядит по ту

сторону тела и разума.

Поль Валери

И увидел я новую Землю и новое Небо, ибо прежние Небо и

Земля миновали, и моря уже нет… И смерти не будет уже,

ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее

прошло.

Апокалипсис

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

Чудодейственное вещество открыл не я. Да и как я мог его открыть, обыкновенный человек, знающий физику и химию в пределах незаконченного институтского курса, никогда до этого не увлекавшийся лабораторной работой!

В страшную голодную зиму 1942 года, в закопченном холодном лагерном бараке, лежа на верхних нарах, ученый академик поведал мне о своем великом открытии и заставил наизусть затвердить сложную формулу. Боясь забыть, я после смерти профессора выколол ее на руке. Она и сейчас видна, эта наколка, хотя знаки сильно поблекли и расплылись за прошедшее тридцатилетие.

Вещество, открытое профессором, не относится к группе так называемых галлюциногенов, действие которых на мозг привлекло в последние годы внимание нейрохирургов и психологов. Галлюциногены очень подходят по химическому составу к веществам, служащим пищей для нервных клеток мозга. В результате сходства нервные клетки путают галлюциногены с этой пищей и легко их усваивают, но так как состав заменителей все же отличен от их обычной пищи, происходят нарушения психики, возникают галлюцинации, представляющие интерес для психиатров и всех, кто изучает нервную деятельность.

При жизни профессор не успел рассказать мне механизм действия своего чудесного вещества (ЧВ, как я его буду называть), и поэтому я построил собственную гипотезу ЧВ.

Дело в том, что, насколько я понял из некоторых журнальных статей, хотя галлюциногены и вызывают у отдельных людей идеи и переживания, сходные с теми, которые присущи сознанию при воздействии на мозг ЧВ, разница между тем и другим огромная.

За счет проникновения в сознание отдельных, разрозненных фрагментов ощущений и представлений, свойственных высшей ступени мозговой деятельности, галлюциногены нарушают нормальную работу нашего обычного мышления, искажают ощущения, вызываемые окружающей действительностью, разрушают связную картину. Таким образом, мозг за счет осознания некоторых высших истин, теряет логическую форму мышления. В общем, галлюциноген повышает активность некоторых участков коры головного мозга за счет подавления других участков; мозг, приобретая в одном, теряет в другом.

Я полагаю, что ЧВ действует по иному принципу. Оно не ослабляет обычную деятельность мозга, не искажает ее и вместе с тем усиливает ту функцию, которая находится у нас в недостаточно развитом состоянии, именно, функцию воображения. Проникая в нервные клетки, ЧВ действует как фермент, усиливающий во много раз эту способность, и вместо обрывков, бессвязных картин, создаваемых галлюциногенами, позволяет нам строить другую реальность, не менее логичную и закономерную, чем окружающая нас, такую же яркую, хотя часто такую же неожиданную, но так же обусловленную железной необходимостью и закономерностью, как и реальный мир, с его законами природы и с его случайностями.

Давно замечено, что мозг гения способен создавать, исходя из двух-трех простейших предпосылок, сложнейшие построения и гипотезы, не пользуясь экспериментами, и через некоторое время новые опыты и открытия доказывают правильность идей умершего гения, подтверждая этим, что человеческий мозг на своих вершинах способен творить воображаемую реальность, полностью совпадающую с реальностью природы. Поэтому пережитое мной в воображении путешествие в мир будущего имеет для меня не меньшую истинность, чем пережитое в действительности. Я думаю, что мое описание путешествия — одна из возможностей, и ничто не может опровергнуть утверждение, что эта возможность станет реальностью, и апокалипсис осуществится.

Все зависит от того, какие первоначальные предпосылки лягут в основу создаваемой творческим воображением истории. Я думаю, что другой человек, с другим жизненным опытом, с такой же логикой построит резко отличную от моей модель будущего, вероятно, менее драматичную и более светлую, без ужасов и катастроф, и она так же окажется предвидением возможного хода событий, как и моя.

ЧВ лишь усиливает нашу способность прогнозировать будущее и прошлое, оно обостряет наш мозг, и мозг начинает работать с железной логикой и бесстрашной свободой самой вечной природы, сливаясь с ней, с ее неисчерпаемой творческой волей. Правда, ЧВ усиливает наши способности временно, за счет стремительного старения нервной системы и всего организма.

Путешествие в будущее стоило мне дорого. Я вернулся из него седым стариком, не способным уже на новые приключения, и во мне осталось сил лишь на то, чтобы поведать о пережитом. Это быстрое одряхление доказывает, по-моему, реальность впечатлений, ибо сила переживаний была такова, как если бы они были истинными.

Тогда наш разговор с профессором начался с его вопроса:

— Как думаешь, коллега, хорошо бы иметь разрыв-траву, разбивающую все двери и размыкающую стены?

— Еще бы! — ответил я.

— А еще обиднее, когда знаешь, где она находится, причем близко, и не в силах ее взять, — сказал профессор.

Я удивился серьезностью его тона.

— Шутите! Где же она?

— В моей лаборатории, коллега.

После этого профессор рассказал о своем открытии, о действии ЧВ на мозг, о том, что его обладатель может не опасаться ничего. Никакие стены и оковы не в силах его удержать. Крылья мечты, не менее могучей, чем окружающая действительность, унесут его во все времена и все пространства.

У профессора была своя теория о развитии животного и человеческого сознания, он связывал это развитие с развитием представлений о времени и пространстве и считал, что творческое воображение и есть зачаток осознания четвертого измерения, а вовсе не беспочвенная мечтательность, лишь случайно совпадающая с реальностью, как мы привыкли думать. Но сначала о самом профессоре. Пусть его образ оживет снова в памяти, это поможет мне лучше вспомнить его речи и его записки, которые у меня отняли.

1942-й год. Сейчас у нас 1970-й. Голод тогда был везде: и на воле, и в лагере. Мы ходили на работу, на каменный карьер, и никто на работе не умирал, умирали ночью, в бараке. Проснувшись, я часто видел с верхних нар полотняные носилки и двух «помощников смерти», несущих высохшее, похожее на мумию, легкое, как перышко, тело.

Среди зимы прибыл этап, человек двадцать, и с ними профессор. Я сразу его выделил: он был на голову выше других, не горбился, не бросился с мороза к железной печке, слабо тлевшей посреди барака, а спокойно стал прохаживаться вдоль нар, задумчиво поглядывая вокруг. Вскоре к нему пришла посылка, единственная посылка за всю зиму, никто из нас их давно не получал.

Мы были соседями по нарам, он поделился со мной. Роскошное пиршество! В лагерях своя этика, и я не стеснялся — отрезав толстый ломоть от белой булки, накрывал его таким же толстым ломтем ветчины, а сверху слоем масла. В заключение мы напились настоящим кофе с печеньем. Посылка была солидная, оставшиеся продукты сложили обратно в ящик, и я посоветовал профессору подсунуть его под голову, но и это не помогло, ящик к утру исчез. В тех условиях потеря посылки была трагедией, но профессор остался невозмутим. Я не заметил ни малейшего волнения, гнева или сожаления, и это меня поразило.

— Да вы настоящий философ! На вашем месте я, наверное, сошел бы с ума, — сказал я.

Помолчав, он спокойно спросил:

— Разве это помогло бы?

С этого дня мое уважение к старику неизмеримо выросло. В тот вечер, когда зашел разговор о разрыв-траве, профессор спросил:

— Скажите, слышали вы или читали где-нибудь о четвертом измерении?

— Читал немного.

— Так вот: ЧВ настолько усиливает наше сознание, что мы начинаем воспринимать окружающее с точки зрения четвертого измерения.

— Как это понять? — спросил я.

— У вас найдется клочок бумаги и карандаш?

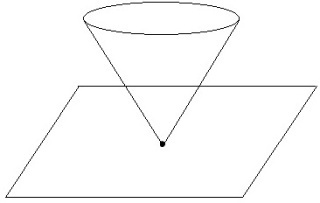

Я вытащил из «заначки» огрызок карандаша и микроскопический самодельный блокнот. Старик что-то в нем начертил и подал мне. Вот что я с трудом рассмотрел при слабом свете:

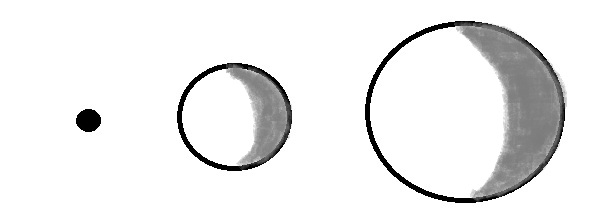

1 2 3

— Это конус, проходящий через плоскость, — сказал я, наконец.

— Именно. Будь вы двухмерным разумным существом, живущим на этой плоскости, вы воспримете прохождение конуса как изменяющуюся во времени плоскую фигуру, то есть в первый момент как пятнышко, затем как растущий круглый диск, который достигнув предельного размера, вдруг исчезает.

— Но где связь… — сказал я.

— Прямая связь. Вообразив двухмерный мир на плоскости и разумного наблюдателя, живущего на ней, не знающего о третьей координате, о высоте, вообразив, что предметы нашего мира пересекают под разными углами эту плоскость, мы по аналогии можем представить трехмерный мир, как некую сверхплоскость, пересекающуюся потоком вещей из четвертого мира, и сделать соответствующие выводы.

Я начал что-то соображать.

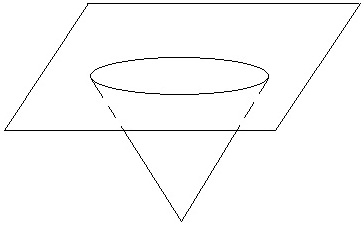

— Понятно! Можно представить сверхконус четвертого измерения, пересекающий наш трехмерный мир, и этот конус покажется нам маленьким, потом начнет расти, и вдруг исчезнет?

— Совершенно верно с поправкой, что мы воспримем проекцию четырехмерного конуса на наш мир не в виде плоского диска, а в форме объемного шара.

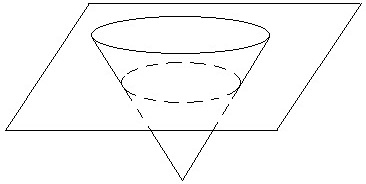

Взяв блокнотик, он нарисовал под всеми тремя рисунками еще три рисунка.

1 2 3

— Вы уже поняли, что постоянная, неизменная геометрическая трехмерная форма, проходя через плоскости двухмерного мира, предстанет перед тамошним наблюдателем, как изменяющаяся по времени форма, как процесс, протекающий во времени.

Старик сделал паузу.

— И так же точно неизменную и постоянную четырехмерную форму мы в нашем мире воспримем как непрерывно изменяющуюся во времени трехмерную форму? — догадался я. — Ну и что же?

— А вот что: человек четырех измерений, пересекая трехмерное пространство, воспринимается нами как изменяющаяся во времени форма: вначале как зародыш, потом ребенок, юноша, мужчина, старик. В четвертом мире он неизменен, в его форме сосуществуют постоянно все формы, все стадии жизни, от рождения и до смерти.

— Где же эти четырехмерные люди? — спросил я.

— Мы и есть эти люди, но пока не видим и не ощущаем этого.

— Как? Мы четырехмерные?

— Не только четырехмерные, а пяти, возможно, и шестимерные. Окружающая нас Вселенная многомерна, ее трехмерность — временная иллюзия.

— Фу, черт! — сказал я. — Занятно! И все-таки ваш конус и человеческий организм слишком далеки друг от друга, чтобы подгонять их к одной схеме.

— Лишь с первого взгляда. Не забывайте, что в мире существуют два компонента: пространство–время и масса–энергия, так по крайней мере по Эйнштейну, и несмотря на простоту конуса и сложность человека, между ними нет принципиальной разницы.

— Но раз жизнь человека в четвертом мире, раз там она с ее прошлым, настоящим и будущим существует как вечное настоящее, выходит, можно узнать, что с нами было, и можно предсказать будущее? — подумал я вслух.

— Совершенно верно, в четвертом мире минута, когда вы выходили утром из барака на работу, со всеми последующими моментами, существовала, и будет существовать, остается проследить эти моменты в обратном направлении, по-нашему, в обратном времени. Значит, с помощью ЧВ вы могли бы увидеть свое прошлое, и даже будущее?

— Конечно, но двигаясь в направлении будущего с большей скоростью, чем свет.

— Как это возможно?

— Воображение вне времени и пространства, и это воображение, развившись, заслонит от нас несовершенную нынешнюю реальность, оно станет подлинной реальностью для нас, и не только для нас, но и для окружающей природы, ибо из воображения превратится в действительность, то есть объективируется.

— Да, это почище цыганского гадания, главное, все стройно объясняется!

Профессор пошевелился.

— Не смейтесь над цыганским гаданием. Большинство из гадалок обманщицы, но попадаются некоторые, обладающие зачатками четырехмерного зрения.

— Интересно было бы узнать свое будущее! — мечтательно сказал я.

— Если бы я даже его узнал, то не рассказал бы вам.

— Почему? Думаете, испугаюсь?

Старик замолчал.

— Как бы это сформулировать… Видите ли, существует этика, не одобряющая использование преимуществ четверного мира по пустякам, из праздного или эгоистического любопытства, это грозит тяжелыми последствиями.

— Божьим гневом, местью судьбы?

Профессор медленно повернулся ко мне.

— Жалкие человеческие представления, подменяющие закон возмездия, единый для всех измерений. Между прочим, этот закон действует и при использовании ЧВ. По окончании воздействия ЧВ на мозг наступает депрессия, несравнимо более тяжелая, чем алкогольное или наркотическое похмелье. В зависимости от силы и длительности пережитого в этом состоянии, вы можете преждевременно состариться, лет на двадцать, и преждевременно умереть.

— Значит ЧВ — яд?

— Конечно. Но этот яд дает не иллюзорное, а подлинное сверхчеловеческое бытие, вы постигаете связь прошлого с будущим, приобретя власть над временем и материей, какую не даст вам никакая трехмерная наука и техника.

— Скажите, как вы открыли эту штуку? — спросил я.

— Во всяком случае, не путем сознательного поиска. Случайно, как швейцарский биолог открыл ЛСД. Вначале я принял ЧВ за новый вид наркотика.

— Ваш четвертый мир очень похож на Платоновский мир вечных идей, — сказал я.

Профессор отрицательно покачал головой.

— С точки зрения нашего трехмерного сознания, там действительно исчезнет время в нашем понятии, зато появляется свое сверхвремя, опять становящееся пространством, пятой координатой в пятимерном мире.

— Все дело в объеме сознания. Развиваясь, сознание животного вначале удерживает в себе лишь одну координату пространства, что соответствует уровню червя или улитки, затем осознаются две координаты в их взаимосвязи, это свойственно сознанию позвоночного животного, наконец, три координаты одновременно, что свойственно человеку.

— Значит, и без ЧВ человек сможет в дальнейшем ходе развития осознать четыре координаты? — спросил я.

Старик кивнул:

— Конечно.

Мы сидели рядом на его койке на втором этаже. Койки были установлены вагонкой, и я осмотрелся вокруг, на минуту вернувшись к окружающей нас «трехмерной реальности». Меня поразил контраст между свободным полетом мыслей, владевших нами, и тяжким убожеством окружающего.

Внизу на неструганом столе слабо брезжил «каганец», пузырек с маслом и выпущенным наружу фитильком. В этом призрачном свете развешенное на проволоке тряпье бросало на стены огромные уродливые тени, на нарах беспокойно шевелились неясные сгустки мрака, кое-где торчали оголившиеся ступни, огромные, с неправдоподобными тонкими лодыжками. Смрадный воздух был наполнен шорохами, неясным бормотаньем, иногда слышался стон. Сон не приносил облегчения, кошмары дня сменились кошмарами ночи.

Я посмотрел на профессора. В полумраке фосфорически светился один лоб, казавшийся огромным, лицо скрывала густая тень.

— Как странно! — пробормотал я.

Профессор пошевелился.

— Что именно?

— Мы говорим о сказочных возможностях, о сверхчеловеке, говорим в этом зловонии и тьме. Да, это будет, похлеще горьковского дна!

— И там люди философствуют. Помните?

— Но как совместить? На этом фоне и такие мысли!

— Эта несовместимость должна рождать в нас не отчаяние, а великую надежду. Разве не чудо, что человек в условиях, где не выживет скотина, продолжает существовать, мыслить и мечтать? Какое еще нужно вам доказательство силы и величия человеческого духа?

— Все это так, — сказал я. — Но что мы можем противопоставить вот этой злой реальности? Ваши гипотезы о многомерном пространстве, или ваше ЧВ — этот яд, поднимающий нас над адом на короткое время, чтобы сбросить в дряхлость и смерть?

— Читали роман Достоевского «Идиот»?

— Читал.

— И, наверное, не обратили внимания на очень примечательные две страницы, где Достоевский описывает озарение, посещающее некоторых эпилептиков перед припадком?

— Что за озарение?

— Психическое состояние, очень схожее с состоянием, вызываемым ЧВ. Ну что, вспомнили?

— Что-то смутно помню, — сказал я. — Но ведь как раз то, что это происходит с эпилептиками, доказывает болезненность и ложность такого озарения. Ведь это ненормальные!

— То, что это случается с эпилептиками, еще никак не доказывает ошибочности их открытий. Статистике известно, что психически неустойчивых, склонных к нервным заболеваниям гораздо больше среди талантливых людей, чем среди посредственностей. Человек, физически здоровый, с устойчивой психикой, это завершенный тип, это итог предшествовавшего развития. В нем содержится все то, что прочно освоено этим развитием. Талантливая, гениальная личность не может обладать устойчивой психикой и физическим здоровьем, это поиск, это начало, это еще непрочный мост, связывающий завоеванный плацдарм с будущим, которое нужно завоевать. Как думаете, мог бы здоровый уравновешенный Достоевский написать гениального «Идиота», «Карамазовых», «Преступление и наказание»?

Я заколебался — действительно, мог ли?

— Нет, конечно, нет!

— Ну Эдгар По, Ван-Гог, Врубель, Гоголь, Бодлер и прочие, кто они?

— Больные гении?

Я услышал смешок.

— «Больные гении». Вам не кажется такое сочетание нелепым?

— Почему?

— Потому что болезнь — бессилие. Какая же это болезнь, если она удесятеряет мощь гения? Наше обывательское представление о больном и здоровом не приложимо к таланту и гению, болезнь гения — его здоровье.

Профессор помолчал, видимо, отдыхая.

— Вообще за прошедшее историческое время накоплено много свидетельств об озарениях, большею частью это свидетельства гениев, — начал он. — И заметьте: то, что Достоевский, Магомет (тоже эпилептик), Будда, Бальзак и многие другие свидетельствуют, в сущности, об одном и том же явлении, доказывает общность признаков, отмеченных ими, а то, что это свидетельства людей разных эпох и рас, доказывает не случайный, а закономерный, объективный характер феномена. Но вернемся к Достоевскому, его рассказу, он наиболее заслуживает нашего доверия.

— Почему?

— Потому что он жил и писал об этом сравнительно недавно, он русский и ближе нам, наконец, потому, что специалисты изучают по его романам психологию, как по лучшим учебникам. Он никогда ничего не выдумывал, его открытия подтверждаются современной наукой одно за другим.

— Звучит убедительно, — согласился я.

— В романе «Бесы» инженер Кириллов задает такой вопрос одному из героев: «Бывали с вами мгновения вечной гармонии?». Вы видите, что фраза парадоксальна: разве вечность можно втиснуть в мгновение? И все же Достоевский прав: можно, но не в нашем третьем мире, а в высших мирах. Дело в том, что логика четвертого мира, отражаясь в нашем, становится парадоксальной. Например, там часть может оказаться больше целого.

— Ну, уж это бред! Часть больше целого! — воскликнул я, но профессор не шевельнулся.

— Вам знакомы современные математические и физические теории?

— Кое-что, в популярном изложении.

— Достаточно. Конечно, слышали о геометрии Римана и Лобачевского?

— Слышал.

— И о новых теориях строения вещества?

— Читал. Эйнштейн, теория квантов…

— Все они безумны с точки зрения геометрии Евклида и логики Аристотеля. Вспомните слова физика Нильса Бора: «Нет никакого сомнения, что это безумная теория. Вопрос состоит в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть правильной?»

— Я как-то мирюсь со всем этим, мирюсь потому, что это безумие зафиксировано на бумаге в виде отвлеченных математических символов, и не влияет на наше обычное восприятие окружающего.

— Но вы говорите о несравнимо более невероятном, вы хотите доказать, что наше сознание, наше восприятие может так измениться, что все эти математические абстракции станут для нас живой действительностью! Вот с этим мне очень трудно согласиться.

— Конечно, трудно. Ведь здесь нет ЧВ, и я не могу доказать это путем опыта. Будем надеяться, что когда-нибудь вы, пользуясь моей формулой, создадите ЧВ и проверите все сказанное на личном опыте. Но ведь если то, что вы говорили, правда, распространение такого открытия приведет к разрушению всей цивилизации, — сказал я. — Кто согласится тянуть лямку человеческого существования и откажется от возможности стать богом, творящим действительность из грезы?

Силуэт рядом со мной шевельнулся.

— Вы затронули важный вопрос. Да, опасность есть, но нам угрожает еще большая. Мы можем навсегда потерять дорогу к четвертому миру, и эта опасность очень велика.

— Что за опасность?

— Мы попали в петлю научно-технического прогресса, она затягивается все туже, и может задушить в нас все ростки высшего сознания.

— Трехмерные науки и техника?

— Да, и связанные с ними соблазны — легкая красивая жизнь, комфорт, возможность без труда удовлетворять свои чисто человеческие потребности. Это грозит в дальнейшем полным вырождением, даже катастрофой.

— Ерунда, — возразил я. — Наоборот, эта война вполне способна вернуть нас в каменный век. Посмотрите вокруг, профессор! Мы здесь живем хуже последнего троглодита, он хотя изредка видел свежее мясо, а мы даже забыли его вкус. Какой уж тут комфорт и опасность от него! Мне кажется, что вы окончательно оторвались от третьего мира и перебрались в четвертый!

— Ошибаетесь, дорогой коллега. Я не ослеплен окружающим убожеством, вот и все. Война не подорвет, а ускорит в несколько раз научно-технический прогресс. Я уверен, не пройдет и тридцати лет после ее окончания, и вопрос, о котором я говорю, очень обострится.

— Сомневаюсь, — сказал я.

— Я, конечно, не доживу, но вы, вероятно, убедитесь в этом сами. Да. Так вот, развиваясь, трехмерная наука и техника придут к абсурду. Причина — бесконечное умножение знаний, их фрагментарность, невозможность в границах третьего мира создать синтетическую единую картину действительности. Ведь наша наука — человеческая наука, она несет на себе печать несовершенства и внутренней противоречивости нашего духа. Влияя все сильнее на нас, она возвращает нам нашу сущность, увеличенную до колоссальных размеров, нашу страсть к разрушению, наш эгоизм и нашу ограниченность. И самое важное: величайшие успехи техники принципиально не в силах разрешить мучающие нас вопросы: вопрос отношения я к не-я, вопрос бренности всего окружающего и нас самих, вопрос добра и зла. Техника трехмерного мира во всем ее объеме — гигантское зеркало, отразившее в себе все человеческие свойства, и хорошие, и дурные, это чудовищный электромеханический Франкенштейн, растущий со сказочной быстротой, тогда как мы сами почти не меняемся.

— Вы хотите сказать, что, не освободясь от человеческих свойств, мы никогда не создадим совершенную технику? — спросил я.

— Вот именно.

— А возможна ли своя сверхтехника в четвертом мире?

— Это будет не техника, а нечто другое. Не забывайте, что с исчезновением человеческих понятий об органическом и механическом не сохранится и наших понятий о технике как таковой.

— Но раз не останется ничего похожего на наше, значит, не будет никакой связи с прошлым, с третьим миром? — спросил я.

— Как думаете, есть связь между точкой и линией?

— По Эвклиду, линия — след от движения точки.

— Верно. Значит, связь есть. А между линией и плоскостью?

— То же самое. Линия, двигаясь в перпендикулярном своей длине направлении, оставляет след — плоскость. Я понял, связь есть.

— Вы видите, что низшие измерения входят как элементы в высшие, но в новом качестве.

— Я понял, — повторил я. — Но вы не досказали о Достоевском.

— Достоевский говорит о необычайном свете, это очень характерно для большинства свидетельств. Ощущение субъективного света настолько сильно, что часто переживающие момент озарения принимают его в первое мгновение за реальный свет, но в следующий миг осознают его как субъективный. Это и есть свет высшего сознания. Часто они сравнивают его с ночным пейзажем, освещенным вспышкой молнии. Они говорят, что за один миг вся их жизнь освещается, они воочию видят глубокую связь очень далеких друг от друга событий, великое единство и гармонию целого, воочию убеждаются в неистребимости всего сущего, и в своем единстве со всем сущим. Они становятся Вселенной, и Вселенная становится ими. Вы, как большинство читателей, не запомнили этих страниц Достоевского, сочтя их фантазией, художественным преувеличением, метафорой. Но Достоевский никогда не выдумывает, он пишет лишь о том, что не раз испытал сам. Дальше он говорит о силе переживаний при озарении. Она такова, что продлись еще немного, и человек умрет. Наш организм, каков он есть, не способен вынести такое познание и такое счастье, для этого нужны новое тело и новый мозг. Достоевский говорит, что в эти минуты сознание времени исчезает, и вспоминает слова пророчества, когда «времени больше не будет».

Старик замолчал, я почувствовал, что он сильно утомлен, да и у меня слипались глаза.

— Знаете что, давайте немного отдохнем? — сказал я. — Наверное, сейчас уже три часа ночи.

Профессор кивнул:

— Вы правы, дорогой, спокойной ночи.

***

Утром я поднялся, не выспавшись, но с бодрой душой.

Нет ничего ужаснее физического голода, но не менее страшен голод духовный. В этом лагере не было интеллигентов, меня окружала серая масса людей с примитивным мышлением. Единственной темой их болтовни были воспоминания кулинарные. Я бежал от этих разговоров, подобные темы только усиливали голод.

Теперь моим соседом стал человек с большой культурой, по-видимому, равнодушный к материальным лишениям, способный говорить на самые отвлеченные темы. Я вспоминал его теорию многомерного пространства, его ЧВ, и не заметил, как дошел в колонне до каменного карьера, хотя получасовой путь был для нас, людей-скелетов, очень тяжелым.

Карьер по своему устройству являлся почти точным подобием Дантова ада. Как и в поэме, он представлял собой огромную воронку, спускавшуюся уступами в недра горы. Уступы соответствовали семи адским кругам, описанным Данте, но в центре воронки, на дне, вместо ледяного озера у нас была огненная зона взрывов, а вместо страшных грешников, Люцифера, Канна и Иуды, орудовала бригада подрывников. Наша работа состояла в загрузке вагонеток взорванной породой и подвозке их по спирально поднимавшейся узкоколейке к стоявшей рядом с карьером башне камнедробилки. Башня оглушительно грохотала, перемалывая камни, отделяя от пустой породы черный асфальтит, тонкими прослойками залегавший в ней. Асфальтит шел на изготовление высококачественного лака для покрытия металлических приборов (дальномеров и оптических прицелов).

Недалеко от камнедробилки стоял домик, где собирались бригадиры и прораб Куцанкин, жестокий рыжий палач. В домике они грелись и писали наряды. Я пользовался блатом, правом раз в день проводить час в тепле, развлекая хозяев рисунками на листах, вырванных из блокнота.

Этот теплый час был огромным преимуществом. Люди долгие часы мерзли в дырявых лохмотьях, за неимением валенок обутые в тонкие ватные чулки, называвшиеся чунями. Единственным спасением от холода была непрерывная работа. Думаю, нам нарочно запрещали жечь костры и не построили обогревалку, мороз подгонял лучше кнута. Я гонял вагонетку, теша себя мыслью, что в полдень отправлюсь в домик и не меньше часа поблаженствую в тепле.

Все шло хорошо, вагонетка ни разу не сошла с рельсов. Что было бы самым страшным. Тогда пришлось бы звать на помощь двух таких же доходяг, напрягая остатки сил, с помощью отрезка железной трубы вместо рычага поднимать груженую камнем вагонетку и ставить ее на рельсы.

Медленно ползли часы, казалось, зимнее бледное солнце застыло, низко вися над щеткой дальних лесов, холод пробирался все глубже, казалось, промерзли даже пустые внутренности. Большой палец на левой ноге, обутой в негреющую чуню, потерял чувствительность, за неделю до этого я его подморозил, ноготь почернел, и лекпом вырвал его с корнем щипцами, но от работы не освободил.

— Сгоняю еще два рейса и пойду.

Так я и сделал. Оставив пустую вагонетку около грохочущей камнедробилки, подошел к домику и открыл дверь. В голову ударил дурманящий запах свежего ржаного хлеба, в домике никого не было. Запах хлеба отнимал разум, и я мгновенно превратился в зверя.

— Хлеб!

Выдвинул ящик стола, увидел штук пять паек, схватил одну и начал жадно пожирать, рассыпая крошки, роняя куски. Дверь распахнулась, вошел Куцанкин с двумя бригадирами. Свалив на пол, они били и топтали меня, а я, сжавшись в тугой комок, стонал, укрывая руками голову и лицо. Подняв с пола, пинком Куцанкин вышиб меня наружу.

Медленно поднявшись, я, как лунатик, побрел на карьер. Остановился у вагонетки, которую нагружали работяги, прислонился к отвалу и смотрел без мысли. Тела я не чувствовал, не чувствовал холода и голода, я отсутствовал. Чья-то рука вцепилась в ворот бушлата и швырнула к вагонетке.

— Работай!

— Не могу, — пробормотали губы.

— Сможешь!

Я смог. Поднимал тяжелые глыбы и бросал через высокий железный борт, не чувствуя усталости. Я был не я, меня не было. Вечером пошел в санчасть. Что-то внутри сломалось, поддерживавшая все последние месяцы пружина воли лопнула, я знал, что не выйду завтра на работу, что я обречен. Лекпом спросил:

— Что болит?

— Все болит.

— Как это все?

— Упал с отвала.

Лекпом посмотрел на градусник.

— Температура нормальная, ничего у тебя нет.

Неожиданно для себя я заплакал.

— Кто там плачет?

Из-за перегородки вышел доктор Серебров, молодой ленинградец с тонким и умным лицом.

— Это ты плачешь?

И назвав меня по фамилии, он внимательно посмотрел.

— Ладно, завтра отдыхай.

Взглянул еще раз, но я продолжал рыдать, сидя на табурете.

— На работу не выходи, через неделю зайдешь, посмотрим.

Я рыдал. Помолчав, Серебров повернулся к лекпому.

— Тише! Освобожден на месяц.

***

Я лежал в пустом бараке и думал, все ушли на работу. Профессора тоже не было, его забрал вольный инженер асфальтитового рудника для какой-то консультации.

Прошло двое суток после избиения, физически я пострадал мало, спасла ватная одежда, но морально был раздавлен. Факт избиения сам по себе мучил не так, как сознание, что я мгновенно потерял рассудок от одного хлебного духа, превратившись в не рассуждающее животное.

Я мог легко спрятать пару паек под бушлат, выскочить из домика и спокойно съесть их в укромном месте на карьере. Вместо этого я поступил, как изголодавшийся зверь, мной владел простейший рефлекс, тот, что управляет голодным клопом или цыпленком. Если я способен на такое падение, то чего стоят мои рассуждения о высших материях, мое философствование, да и все профессорские рассуждения о будущей гармонии и прочей ерунде?

Пока у человека будет брюхо, этот зловонный мешок, бессмысленна любая болтовня о свободе, могуществе и счастье. Я раб инстинктов, и ничем не отличаюсь, в сущности, от одномерного червя, о котором говорил профессор. Конечно, кто не пережил длительного многомесячного систематического голода, тот не поймет могущества этих инстинктов. Я перенес еще в детстве страшный голод 1921–22 годов, и когда читал в юности роман Золя «Жерминаль», меня злило и смешило описание страсти, охватившей героя и героиню романа на шестой день голода, когда они ждали смерти, замурованные в шахте обвалом.

Мне было ясно, что Золя никогда не переживал настоящий голод, все его парижские мытарства богемной молодости — пустяки, ничему его не научившие. Сильно истощенный человек не только не захочет совокупления, сама мысль о нем ему противна, ибо наш первичный инстинкт — это стремление к насыщению, и лишь достигнув нормального роста и упитанности, инфузория начинает делиться.

Я подумал, что профессор, хотя и худ, выглядит еще бодро. Возможно, это природная худоба, судя по посылке, близкие его не забывают, и он еще не знает, что такое подлинный голод, длящийся месяцы и годы. Мне стало немного легче при мысли, что высокоученый старец, возможно, вел бы себя не умнее, очутившись в моем состоянии наедине с хлебом.

Вечером пришел усталый профессор, и я не стал тревожить его, да и самому было еще не до разговоров, а утром он затемпературил, простудившись на консультации, и доктор Серебров положил его в маленький стационар, устроенный им при медпункте.

Серебров, молодой врач, попал в лагерь, только что окончив институт в Ленинграде. Это был типичный ленинградец с тонким интеллигентным лицом, но с твердым характером. Даже в нашем асфальтитовом аду он добился доверия и уважения начальства, начиная с уполномоченного и кончая зверем Куцанкиным. Пользуясь этим, он помог многим, буквально вырвав их из лап смерти.

Ежедневно перед ним проходили вереницы полумертвых, единственной болезнью которых было предельное истощение, и он всегда безошибочно угадывал, когда была необходима поддержка, тот момент, когда ломалось не только тело, но и та пружина воли, которая еще оживляла полутруп, не давая ему упасть.

Я получил от доктора лист ватмана и пузырек чернил с просьбой сделать пару диаграмм для санчасти, это подняло мое настроение. Кроме того, доктор передал через лекпома «гонорар», шестисотграммовую пайку хлеба. Окончив диаграмму, я днями лежал в пустом бараке, мысли бесконечно текли, я все думал о проблеме «духа и брюха», и в связи с ней вспомнил религиозного фанатика, встреченного мной еще до войны в Горно-шорском штрафном лагере.

Обстановка была там немногим лучше, чем на асфальтитовом руднике. Я надолго застрял на командировочном лагпункте, всячески избегая этапов на рабочие командировки, где попал бы на лесоповал. На командировочном кормили, лишь бы не умерли, зато на работу не гоняли. В нашем бараке, кроме группы блатных, командовавших всем, по нескольку месяцев ждали этапа на лесоповал обычные работяги, и среди них оказался этот непримиримый.

Я встречал в лагерях разных сектантов, молокан и староверов, но этот был «крайний левый». Если те мирились с необходимостью работать и есть казенную пайку, то он отказался от всех компромиссов, отказался от работы, от казенных баланды и хлеба, и лежал на нарах, распухший от голода, вставая изредка только за нуждой. Советскую власть он считал властью антихриста, лагерное начальство и охрану именовал слугами дьявола, а пайки и баланду сатанинской приманкой. Такие люди не так легко умирают, всегда найдутся поклонники, восхищенные непреклонной твердостью духа, готовые поддержать фанатика из своих скудных средств.

Так было и здесь. Некоторые из получивших посылки давали ему немного сала, домашний коржик, кусочек сахару, и он кое-как тянул на этих крохах. Запомнилась сцена отправки его на рабочую командировку. Поскольку упрямец не пожелал идти своими ногами, к бараку подали запряженную в сани лошадь, под улюлюканье и гоготанье блатных два вохровца подняли его с нар и, матерясь, под руки поволокли к выходу. «Святой» никак им не помогал, походя на тряпичную куклу. Ноги волочились по земле, руки болтались, обросшее черной бородой, бледное отечное лицо было невозмутимо спокойно. Закрыв глаза, он вполголоса бормотал молитву.

И я подумал о том, что человек без руководящей идеи, человек без мировоззрения ничем не отличается от животного, и что если бы я был вором и обладал воровской идеологией, я бы не подчинился голому слепому инстинкту, а украв пайку, сумел бы ее спрятать и съесть.

***

Вернулся из стационара профессор, Серебров дал ему освобождение до полного выздоровления. Я подошел к профессору. Он сидел на нижних нарах и жевал хлеб, запивая его кипятком из жестяной кружки. Поставив кружку, слабо пожал мою руку.

— Здравствуйте, мой дорогой. Немного неудачно у нас получилось, так хотелось продолжить тот разговор. Помните?

— Еще бы!

Профессор помолчал, собираясь с силами, вид у него был неважный, он горбился и опирался о койку обоими руками.

— Придется нам отложить, извините, голубчик.

— Вы сами заняли эту койку, профессор? — спросил я.

— Ну что вы! Это дневальный, я очень ему благодарен, лазить наверх в моем состоянии довольно сложно.

Я промолчал, мне это не нравилось. Дело в том, что на этой койке перед приходом профессора из стационара умер старик-работяга. Пожелав скорого выздоровления, я вернулся на свой второй этаж.

На другой день профессору стало лучше, и я выразил надежду, что теперь дело быстро пойдет на поправку, хотя меня немного встревожила кроткая примиренность его лица. Профессор махнул рукой.

— Я умру на днях, возможно, этой ночью.

— Пустяки, ведь вам лучше.

— Не спорьте, я понял это, когда ходил на рудник с инженером.

Я недоумевал. При чем тут рудник?

— Да, мой друг, ваш знаменитый каменный карьер. Я его узнал сразу, я видел его раньше.

— Когда видели?

— В последнее посещение четвертого мира. Я поддался соблазну пройтись по своему будущему.

Я молчал, во мне росло неприятно жуткое чувство.

— Там все было неразрывно связано, и я воспринял все увиденное как неизбежность, даже музыкально. Знаете, как конец сонаты, подобна которой была моя жизнь. Но вернувшись в наш мир, я увидел, что в памяти, кроме общего туманного впечатления, похожего на полузабытый прекрасный мотив, остались две отчетливые картины, подобные двум кадрам киноленты.

— Картины? — пробормотал я.

— Да, или два видения, назовите, как хотите. Я запомнил зимнюю улицу, ряд домов, мимо которых проходил по дороге в лабораторию. И вот дома раздвинулись, я смотрел в далекое пространство, как в бинокль, передо мной был холм, на холме высокий забор с проволокой наверху, а за забором тюрьма на фоне серого зимнего неба. Метель кружила вокруг ее стен.

Старик замолчал. Он не смотрел на меня, устремив взор на балки потолка, лежа на спине. Я смотрел на худое лицо с подстриженной седой бородкой, и мне начало казаться, что сквозь живые черты начинают проступать другие, и скорее почувствовал, чем увидел, бледную маску смерти. Отведя глаза, я с невольным раздражением почти крикнул:

— Знаете что, профессор! Это уже не четвертый мир, это мистика, а мистику я ненавижу!

Старик успокаивающе шевельнул рукой.

— Не бойтесь мистики. Мистический опыт — субъективная форма, в которой мы воспринимаем объективные события четвертого мира. Эту тюрьму я узнал сразу, когда увидел ее после ареста, последовавшего через два дня вслед за последним визитом в четвертый мир.

— Ну, а карьер?

— Это заключительный кадр моей жизни, я очень хорошо помню, что за ним следовала черная пустота, небытие. Раз карьер этот здесь, значит, здесь мой конец.

— Знаете что, профессор! По-моему, все это вы увидели наяву, а потом вам показалось, что видели это еще раньше в прошлом. Это называется воспоминанием воспоминания, со мной так бывало.

— Оставим об этом. Я хотел бы передать вам кое-какие записки. Думалось в будущем написать книгу об эволюции сознания и четвертом мире.

— Но я никогда не смогу написать такую книгу.

— Пусть не такую, ведь вы не я, и возможно, ваша книга окажется лучше той, которую написал бы я.

Старик поманил и, взяв мою руку в свою, подсунул под фуфайку, лежавшую поверх матраса.

— Чувствуете?

В матрасе под тонким слоем слежавшихся стружек прощупывался твердый квадратный предмет.

— Это папка. Когда умру, выньте ее и сохраните.

Я подумал, что он отдает свои записки, даже не спросив, насколько я верю всей этой абракадабре, и сказал:

— Извините, профессор, может, мне следовало бы промолчать ввиду вашего нездоровья, но вот вы отдаете записки, не спросив, как я отношусь к вашим идеям. Я хотел бы сначала кое-что высказать.

— Говорите.

— Больше всего меня поразил ваш рассказ о свидетельстве Достоевского, а также упомянутые вами имена, потому что ничего подобного я раньше не слышал и не читал. Вы говорили о высшем сознании и его проблесках у разных людей. Ведь это такие удивительные явления, которые должны быть давно замечены и изучены, но этого почему-то нет.

Профессор слегка улыбнулся.

— Вы еще очень наивны. Вся история науки полна свидетельств о человеческой слепоте. Вспомните историю открытия электричества. Давно знали, что кошка при поглаживании сыплет искры, что натертый янтарь притягивает соломинки, а молния убивает, но все это были разрозненные явления, не имевшие между собой ничего общего, по мнению наших предков. Теперь же мы знаем, что электричество — всеобъемлющая субстанция.

Французская академия наук сто с лишком лет назад создала особую авторитетную комиссию для проверки фактов гипноза, результат — официальная резолюция, что гипноз — шарлатанство. Эта резолюция затормозила на шестьдесят лет его изучение. Сейчас то же повторяется с изучением телепатии и ясновидения, опять официальная наука всячески мешает свободному и беспристрастному исследованию накопившихся фактов и свидетельств, причем здесь все еще сложнее. Дело в том, что люди предубежденные, заранее отвергающие явления парапсихологии…

— Что за парапсихология? — спросил я.

— Сверхпсихология, изучающая загадочные способности нашей психики. Так вот такие неверующие Фомы мешают, не сознавая этого, успеху опытов. Здесь мы вступаем в мир психических воздействий, в четвертый мир, мир реализуемой фантазии, здесь всякое недоверие создает реальную силу сопротивления, скептическая мысль борется с мыслью производящего опыт, будь это передача мыслей на расстояние или ясновидение. Наши ученые, привыкшие к использованию точных приборов, имея дело с косными физическими массами, с граммами и метрами, попадают в совершенно другой мир, где не властвует арифметика и физический вес, где их приборы бесполезны, ибо не в силах уловить излучения мысли, где концентрация волевого усилия и воображения приводит в движение предметы видимого мира, вмешиваясь в его законы и творя необычайные чудеса без помощи обычных физических механизмов.

— Я понял вас так: психический мир не выносит воздействия скептической мысли, и опыты в присутствии скептиков-ученых проваливаются. Но раз это так, то как доказать действительность психического, иначе говоря, четвертого мира, как вы его называете? — спросил я.

— Вы знаете, что явления гипноза научно доказаны, и знаете, что недоверие и внутреннее сопротивление подвергнутого гипнозу мешает успеху опыта. Но гипноз — наиболее простая, изученная часть парапсихологии, хотя, как видите, и в нем начинают играть большую роль настроение и воля участников опыта. Тем сильнее эта роль в более сложных случаях, таких, как телепатия, телекинез, ясновидение. Все это не учитывается, отвергается с порога, наши ученые ведут себя в этой области, как слон в посудной лавке.

— Так что условие успеха опыта — доверие?

— Не совсем так. Нужна объективность, беспристрастное отношение, готовность к любым выводам, лишь бы они выявляли истину, причем не внешние, а внутренние, не только в поведении, но в настроении.

— Не знаю, почему, но вся эта мистика вызывает во мне инстинктивное отвращение, — сказал я. — Я все же называю это мистикой, потому что ваш мир настолько противоречит привычному освещенному солнцем ландшафту, в котором движутся здоровые люди, творящие ясные для всех простые и нужные вещи, что мне становится не по себе при мысли о том, что лежит рядом со мной какой-то потусторонний свет, где все наизнанку, где воображаемое становится реальностью, а привычный физический мир растворяется и превращается в иллюзию. Не обижайтесь, профессор, скажу резче — это слишком похоже на сумасшествие, и до меня явно доносится какой-то специфический запах, напоминающий больницу или морг… В общем, все это припахивает могилой.

Я замолчал, довольный, что мне удалось ясно сформулировать давно нараставшее чувство неприятия и отвращения.

— Я рад, что вы откровенно высказались, мой друг, — промолвил профессор. — Но вы забываете, что ландшафт, освещенный солнцем, сплошная иллюзия нашего сознания, что вне нас нет ни запахов, ни звуков, ни красок. Там движутся лишь кванты энергии, которые для нас чистая абстракция. А что до здравого смысла и ясности для всех, то ведь это понятия весьма неустойчивые, меняющиеся от обстоятельств и времени. Для человека средневековья и его здравого смысла земля была плоская, и солнце двигалось по небу с востока на запад, а для нашего здравого смысла земля круглая и вертится на своей оси. Ваше отвращение ко всему, лежащему за узкими границами привычных стереотипных восприятий и действий, рождается инертной частью вашего Я, стремящейся к покою, которую Ницше назвал духом тяжести, сидящим на наших плечах и мешающим подниматься на вершины.

Вообще говоря, это и есть смерть духа, от которой веет тлением. И вопрос еще, где больше скрытого безумия, в жизни и деятельности по привычному стереотипу, который и есть смерть, ибо в таком бытии не осталось ничего творческого и ничего правдивого, или же в бытии творческом, стремящемся к новым формам, бытии трагическом, во всем противоположном самодовольному существованию, замкнувшемуся в безопасных и привычных стенах родного хлева…

***

Я спал, когда услышал голос, громко позвавший меня по имени. Открыв глаза, я еще слышал его отзвук. Я слез с верхней койки и пробрался во мрак нижнего этажа. Тонкая костлявая нога высунулась из-под бушлата, из дырявого носка торчал мертвенно белый большой палец. Неясное в полумраке тело застыло в каменной неподвижности, профессор был мертв.

***

Далее следуют мои записи, где я по памяти пытаюсь восстановить отрывки, которые запомнил из рукописей профессора. Дело в том, что подлинники у меня забрали в один из обысков, после двух лет хранения. Но я так часто перечитывал их, так много размышлял в эти два года, что многое запомнил почти дословно, хотя конечно, что-то запомнилось лишь по содержанию.

Перечитывая свой текст, написанный через тридцать лет по памяти, я увидел, что кое-что бессознательно модернизировал на свой лад. Не мог же знать профессор о теории взрывающихся галактик, раз ее не было при нем! И все же я не уничтожил свои добавления, ибо настолько вошел в логику профессора, что уверен в его одобрении, если бы он прочитал мой текст.

Может быть, эти записки уже нельзя считать записками покойного, пусть они будут записками его ученика, несовершенной попыткой воссоздать ход мыслей учителя, пусть они неточны и несут на себе печать моей личности, все равно в них сохранились суть его идей, а это главное.

(Конец первой части)

Караганда, 1972-1973

_________________________________________________________

1 В подготовке текста к публикации принимали участие Ирина Калушина и Дмитрий Воевода.