(пер. с англ. Яны Агафоновой)

Опубликовано в журнале НЛО, номер 1, 2021

Перевод Яна Агафонова

Сюзанна Вейгандт (университет Юга, Севани, приглашенный доцент кафедры русского языка; PhD)

Susanna Weygandt (Visiting Assistant Professor of Russian аt Sewanee: The University of the South; PhD)

Ключевые слова: пластика, советский модернизм, тело, бихевиоризм, танец, биология, Станиславский

Key words: Plasticity, Soviet modernism, the body, Behaviorism, Dance studies, biology, Stanislavsky

УДК/UDC: 7.01

Аннотация: Исследование, представленное в этой статье, находится на стыке истории науки и истории

искусства раннего советского периода конца 1910-х — начала 1930-х годов. В статье уделяется особое внимание понятию «пластика» в театральном искусстве и тому, как актеры в период советского модернизма использовали его для обозначения телесной выразительности. В сфере бихевиористской науки в это время термин «пластика» имел другое, противоположное, значение. концепция «пластического» здесь подразумевала изучение примитивных человеческих инстинктов и рефлексов, объясняла физиологические реакции с помощью психических феноменов. на фоне риторики бихевиоризма, которая получила широкое распространение в период советского модернизма, пластическая выразительность в театральном искусстве представляла собой особый феномен контркультуры 1920—1930-х годов.

Abstract: The research for this article took place at the intersection of art and science in the period of early Soviet modernism. The article focuses on the conceptualization of “plastika” in theater arts and how actors used it as a means of self-expression in theater at the end of the 1910s and beginning of the 1930s. But in the area of Behaviorist science at this time, the term “plastika” carried not only a different meaning but in fact, it carried an opposite meaning. Plastika was used in Behaviorist science in relation to the study of primitive human instincts and reflexes that used external and material causes and relations to explain inter nal workings (for instance, the psyche). Against the background of Behaviorist rhetoric which was ubiquitous in the 1920s and 1930s, plastika expression in theater arts appeared an anomaly for its time. This article argues for the counter-culture of theatrical plasticity in the Soviet modernist era.

В начале двадцатого века русский театральный режиссер и основатель Московского Художественного театра Константин Станиславский (1863—1938) разработал первую полноценную систему обучения актерскому мастерству в России. Упражнения по системе Станиславского получили международную известность, стали фундаментальной основой актерской игры и входят в образовательную программу по сегодняшний день. В процессе игры актеру естественным образом приходится обращать внимание на свои эмоции, внутреннее состояние духа и физические движения, и Станиславский создал упражнения, позволившие отрабатывать осознанность в этих трех областях. несмотря на то что многие исследователи театра сходятся во мнении, что Станиславский обнаружил связь между внутренним ощущением и физическим выражением, особое внимание режиссера к физическим тренировкам в период 1906—1936 годов остается незамеченным. Отправной точкой для обращения к этой проблематике являются неизученные физические упражнения актерской игры в системе Станиславского, которые нашли отражение в опубликованных исследованиях Шэрон Карнике [Carniсke 2002; 2009] и авторов сборника «Routledge Companion to Stanislavsky» [White 2014]. Отталкиваясь от идей, высказанных в этих работах, я надеюсь внести новый вклад в сферу культурных исследований российского модернизма и подтвердить, что Станиславский разработал оригинальный язык жестов для драматического искусства.

Я обращусь к тем опытам Станиславского, которые касаются совершенствования тела с помощью искусства пластического движения; несмотря на то что режиссер начал практиковать их в 1910-е годы и применял в постановках 1927—1936 годов, они остаются недостаточно исследованными в системе освоения актерского мастерства. Пластика в понимании Станиславского — это гибрид между танцем и стилизованной игрой, обучение пластике должно быть таким же тщательным, как и обучение танцу, она культивирует силу и точность в выполнении шагов, прыжков, в гибкости и равновесии. Движения были разработаны режиссером таким образом, чтобы создать взаимодействие между воображением актера и его телом. Станиславский включил пластику в свои постановки в дореволюционный период и продолжал использовать ее до середины 1930-х годов. Сегодня многие театры в России и Восточной Европе практикуют пластику, но до недавнего времени она не была в полной мере внедрена в американские театральные программы.

Развитые Станиславским идеи экспрессивных движений и пластики по-разному понимаются в рамках традиционных представлений о его системе в России и в Соединенных Штатах. Англоязычная версия системы Станиславского предполагает, что он работал с психологическими упражнениями на протяжении всей своей жизни и только к концу карьеры стал использовать физические упражнения. Англоязычная литература о системе Станиславского настаивает на том, что он разработал упражнения «психологического реализма», однако Шэрон Карнике не нашла такого термина в его работах (он отсутствует «Собраниях сочинений» Станиславского, изданных как в 1954-м, так и в 1989 году). Карнике пишет, что Станиславский не был сторонником того, чтобы опираться исключительно на чувства при актерском исполнении того или иного образа, не используя при этом другие сценические средства, такие как семиотика движения. Я соглашаюсь с Карнике: система Станиславского — это не безусловный отказ от физической составляющей, как мы склонны думать, это скорее попытка удержать как внутренние, так и внешние импульсы актера. Советский режим, наоборот, публиковал и распространял по России систему физических упражнений Станиславского с целью представить здоровое работающее тело пролетариата. Эта смена акцента привела к тому, что система Станиславского использовалась в советских театральных институтах как бихевиористская доктрина, отдававшей предпочтение изучению примитивных человеческих инстинктов и рефлексов, в рамках которого ищут физиологические причины психическим феноменам [Carnike 2002: 33]. Под воздействием политических мер, предпринятых против экспериментального искусства, а также постоянного государственного надзора, утвердившегося благодаря сталинскому Комитету по делам искусств в 1936 году, советские театральные издания подчеркивали физические аспекты системы Станиславского, исключая его экспериментальные мыслительные техники, направленные на духовное состояние актера.

Несмотря на то, что система Станиславского была присвоена различными советскими и американскими школами по-разному, сам режиссер мыслил ее в русле экспрессионистского модернистского искусства. Модернизм исходил из утопического представления о красоте тела [Bowlt 1996: 37], таким образом, в танце и театре большое значение имело осознание собственной «агентности», устремленности к самому себе, заключенное в теле актера-творца. Начиная с периода модернизма мы понимаем свою индивидуальность через то, как она раскрывается в движении; в естественных движениях тела зашифровано знание о его собственном нераскрытом потенциале. Станиславский вернул модернистскому сообществу новый язык жестов: движения тела актера в образе персонажа были способом самовыражения. Движение актера должно было быть направлено на то, чтобы изобразить жестами свой художественный образ — то, как он сам понимает своего персонажа. Таким образом, в основе обучения Станиславским пластике сценического движения было две задачи: исполнение жестов как реакции на внутренние ощущения и семиотическое наполнение роли с помощью движения. В этой статье я обращусь к проблеме того, что этот же тип субъективности, направленный на самовыражение, особенно ярко представлен в номенклатуре советской теории бихевиоризма с ее стремлением доказать, что сознание и внутренний образ субъекта сформированы окружающей средой.

В конце девятнадцатого века в России психология как наука рассматривалась в рамках бихевиористской оптики. В рамках этого подхода считалось, что мысли человека и психологический процесс существуют не как отражение «души» или «внутреннего состояния» личности, но скорее как физиологический отклик тела на вызов окружающей среды. разработка бихевиористской теории была инициирована Иваном Сеченовым (1829—1905) [1]. Сеченов первым выдвинул предположение, которое стало доминировать в бихевиористской теории по изучению рефлексов в 1920-е годы: психическая деятельность развивается по тому же принципу, что и другие физиологические процессы. Это называется рефлексивной модальностью, поскольку структура реакции, происходящей в области психологии, полностью отражает структуру стимула, возникшего во внешней среде [Verasov 1999: 88]. Несмотря на то что Сеченов заложил основы изучения рефлекса, тем не менее именно его последователь, Иван Павлов (1849—1936), приобрел известность благодаря исследованию рефлексов. Многие теоретики бихевиоризма использовали понятие «рефлекс» как синоним понятия «psyche» [Ibid.: 199], редуцировав всю сложность «psyche» до простой идеи отражения, способа реакции. На деле такое внимание к физической реакции с конца 1920-х и на протяжении 1930-х годов привело к тому, что систему Станиславского стали эксплуатировать в советских театральных институтах как доктрину бихевиоризма, которая исчерпывается физическими упражнениями и почти никак не относится к взаимодействию между внутренним ощущением и телесностью.

Моя цель в этой статье показать, как не подвергнутое цензуре искусство сценического движения, которое в действительности практиковал Станиславский, и особенно его эксперименты с искусством пластики внесли свой вклад в русский модернизм — выразительный язык физического жеста, который дает форму идеям и внутренним образам актера, создавая при этом особую физическую среду на сцене, выстроенную вокруг психической деятельности.

В отличие от советской внешней среды, поглощающей человека, созданный Станиславским мир пластики на театральной сцене формируется вокруг сферы внутренней индивидуальности. Кроме того, понятие «пластика» использовалось в бихевиористской науке и в сценических практиках Станиславского в одно и то же время (1927—1936). Термин «пластика» происходит от греческого слова «plastikos» — придавать форму, лепить. Как в советском театре, так и в науке в начале XX века происходило разрушение границ, которое обеспечивало текучий обмен между субъектами и объектами, способствуя переплетению тела и предметных рядов, которое представляет собой квинтэссенцию пластичности. Если в науке идея пластичности повлекла за собой представления о субъекте, тесно связанном с окружающей средой и даже подчиняющемся ей, то в раннем советском театре, напротив, предполагалось, что среда сцены формируется вокруг сознания актеров, когда они используют пластику. Таким образом, термин «пластичность» появился одновременно в сферах науки и театра, но приобрел различные значения. Учитывая то, что пластичность использовалась совершенно по-разному в этих двух сферах, нет оснований полагать, что научный язык о пластическом положил начало развитию техники движения в театральном искусстве [2]. Ориентируясь на эту разницу, изучение природы пластики в театре Станиславского действительно приобретает актуальность именно потому, что радикально отличается от всего корпуса научных текстов о бихевиоризме.

Отсутствие границ и пластика в ранней советской науке и искусстве

После большевистской революции 1917 года характерной чертой «большой науки» стало визионерство биологических принципов. Исследования рассматривали проблемы патологических изменений, включая метаболизм, воспроизводство, нервную и эндокринную регуляцию, деление клеток, психологию, иммунитет и наследственность. Эксперименты были направлены на создание нового, утопического общества в постреволюционной России. Влиятельные политические лидеры верили в «Machbarkeitswahn» — в то, что все осуществимо, что люди могут полностью реализовать свой потенциал как физической силы, так и интеллектуальных возможностей [Beer 2008: 6]. Новый советский человек стал своеобразным образцом, созданным идеологами коммунистической партии, эта модель в их представлении обладала всеми качествами, которые будут преобладать среди советских граждан. Согласно идеям Льва Троцкого, основателя и главнокомандующего Красной армией, такой «человек поставит себе целью овладеть собственными чувствами, поднять инстинкты на вершину сознательности, сделать их прозрачными, протянуть провода воли в подспудное и подпольное и тем самым поднять себя на новую ступень — создать более высокий общественно-биологический тип, если угодно — сверхчеловека» [Троцкий 1924: 9]. Из этой цитаты можно заключить, что идеальный советский человек должен был иметь крепкую и устойчивую силу воли, а также осознавать свой творческий потенциал и возможности. Однако оказалось, что новый советский человек не оправдывал себя и не реагировал в соответствии со своими побуждениями и инстинктами. Скорей наоборот, он взаимодействовал с миром как губка, впитывающая в себя все влияния окружающей среды. Наука, стоящая за представлениями о новом советском человеке, была укоренена в бихевиористской теории стимулов и реакций, которая искала физические объяснения психическим явлениям. К 1925 году ученые и теоретики, не разделявшие бихевиористский подход, не имели поддержки в своих исследованиях.

В 1925 году на психолога Льва Выготского повлияло упрощенное бихевиористское понимание человеческого поведения, которое предполагало разделение на телесные реакции и субъективный внутренний мир. Пытаясь дать качественную оценку этому раздвоению, Выготский провозгласил, что это не две системы, а одна [Verasov 1999: 209]. Они объединяются благодаря внутренне присущей людям способности к знаковой коммуникации, тем внутренним механизмам понимания, которые фиксируют то, что мы видим, осязаем и слышим. Две системы (человек и среда), по Выготскому, включены в модель: человек — знаки культуры — среда, где все они сосуществуют, как единое целое [Ibid.: 220]. Это одна система, потому что «она реорганизует как структуру “внутреннего мира” субъекта, так и “внешнюю” социокультурную среду, создавая новые отношения между ними» [Ibid.]. Знаки позволили Выготскому изучить больше, так как они открывали реальное, сложное, бытовое взаимодействие субъектов со средой. Заслуга Выготского состоит в указании на то, что внешнее может влиять на внутреннее благодаря пластичности, взаимодействию и согласию тел, сплетенных с окружающей средой. Так, можно говорить о пластическом целом, поскольку «внешнее» и «внутреннее» выходят за свои границы, простираются навстречу друг другу и вступают в новые отношения между собой и таким образом репрезентируют основные идеи пластичности в советской теории бихевиоризма.

Идеи о пластичности можно найти также в трудах по биологии Трофима Лысенко (1898—1976) и исследованиях детской психологии Арона Залкинда (1886—1936). Оба ученых считали, что граница между растущим организмом и его окружением проницаема, и строили на этой важнейшей идее пластичности свои доводы, предполагая, что внешняя среда может сформировать то, что уже получило законченное развитие. Это наблюдение заложило основы нового исследования приобретенной и изменяющейся наследственности среди растений. Изучение садовых культур Трофимом Лысенко строилось на идеях Ивана Мичурина о том, что среда влияет на процесс наследственности у растений [3]. Лысенко выдвигал гипотезу о том, что наследственные признаки у растений могут быть усвоены из среды, а не только генетически. Таким образом, он понимал приобретенную наследственность как пластическую: частицы окружающей среды могут быть усвоены растением, и, если границы между субъектом и средой отсутствуют, эти частицы могут сформировать его развитие. Поэтому Лысенко называл приобретенную наследственность у растений «изменчивой». Теория приобретенной наследственности не была применена к человеку. Тем не менее идея создания нового советского человека породила среди ученых готовность вычленять нежелательное поведение и изменять его в соответствии с новой программой. В это время детский психолог Арон Залкинд проводил исследования «гибких» зон в развитии пролетарской молодежи в надежде реализовать идеи преобразования советской модернистской культуры. Система внутреннего развития молодых людей условно считалась пластичной и могла быть сформирована под определенным контролем в среде детского лагеря. Способность пластического субъекта к ориентации обеспечивала его соответствие идеализированной структуре во внешней среде. Рассматривая использование Станиславским пластики на фоне советской науки и бихевиористских теорий, я покажу передовой характер его упражнений. В проекте 1922—1925 годов, на пике модернистских экспериментов со сценическими движениями, в Российской Академии художественных наук (РАХН) [4], среди основателей которой были Константин Станиславский, Александр Таиров, Василий Кандинский, Казимир Малевич, а также другие художники и философы, организовывались занятия по пластике, их документировали при помощи фотосъемки. Члены РАХН разрабатывали словарь художественных терминов, пытаясь использовать фотографии танцоров, практикующих пластику, чтобы зафиксировать движения тела и унифицировать танцевальные шаги для ясности и долгосрочного действия [5]. Пластические танцоры изображали эти позы отдельно для словаря.

Фотографии на выставке 1925 года показали, что пластика помогает перевести внутренние ощущения актера в выразительное движение, которое может быть прочитано. Это привнесло систематизацию в то, что ранее в театре называлось характерными индивидуальными движениями, передающими внутренние ощущения. Использующий пластику актер без усилий «изливает» свое воображение на сцену, создавая с помощью выразительных и гармоничных движений проекцию сцены, которую он концептуализирует в своем сознании. Актер изгибает свое тело и использует объекты, чтобы создать на сцене то воплощение образа, которое он задумал. В мире театральной пластики предметы и люди простираются за пределы своих границ, достигая друг друга в эксцентрической позициональности. Гармоничный, текучий ритм тела, стремительно движущегося вместе с объектами через пространство сцены, преодолевает границы, разделяющие предметы и людей, развивая тесно переплетенную систему тел и объектов, которая является квинтэссенцией пластичности (как в науке, так и в театре). Как бы то ни было, если субъекты научного эксперимента развивались и менялись под воздействием контроля окружающей среды, на театральной сцене пластического искусства среда объектов, бутафории и декораций формировалась под воздействием силы мысли актера и его силы воли. Систематизация, стоящая за идеей пластики и так привлекавшая РАХН, в большой степени является заслугой Константина Станиславского, который определил, что «пластическое воображение облекает абстрактную идею или эмоциональное ощущение в формы действия во времени и пространстве» [6]. Прежде чем представить новую информацию об искусстве выразительности пластического тела, я обозначу теоретические предпосылки, описав ту бихевиористскую теорию, которая доминировала в науке и в искусстве, а также то, как актер театра Станиславского стал отклонением в рамках этой доминирующей идеологии. На фоне научных рычагов контроля над обществом и представлений коммунистического приоритета коллективных потребностей над индивидуальными желаниями, а также в условиях постоянных ограничений цензуры на театральной сцене в раннесталинский период мастерство театральной пластики Станиславского возникает как смелое и дерзкое изобретение в раннем советском искусстве.

Гибкие субъекты советской науки

В соответствии со взглядами биолога Трофима Лысенко, последователя Ивана Мичурина, способность приспосабливаться — это прогрессивная сила, так организм может созревать в условиях своей внешней среды. «Научные взгляды» Трофима Лысенко «ценятся» за изучение основ теории о приобретаемой наследственности у растений. посчитав стабильную и продолжительную способность хромосом передавать генетическую информацию слишком «фантастической», Лысенко вместо этого сосредоточился в своих исследованиях на изучении «частиц» [Oushakine 2004: 408]. Организм, открытый миру, по своей природе пластичен, он может перенять частицы и другую информацию из окружающей его среды. хотя Лорен Грэхэм пишет о том, что не вполне ясно, считал ли Лысенко частицы аналогичными генам, но он верил, что частицы внешней среды функционируют как внутренний конструкт организма и определяют, как организм будет развиваться. «Ключ к взаимосвязи между телом и идентичностью был найден не в наследственности (которая отвечала за прошлое), а вовне, в старательно регулируемой среде» — антропологическое наблюдение Сергея Ушакина по поводу научного подхода Лысенко [Oushakine 2004: 408]. Перенося свое понимание частиц на теорию Мичурина о приобретаемой наследственности, Лысенко развил идею о том, что организм изменит свою наследственность, только если он попадет в незнакомую для себя среду [Graham 1972: 127]. Лысенко писал: «Мы не только научились разрушать старую, консервативную наследственность и приобретать пластичные организмы, но и поняли, как дать организму новую сильную наследственность» [Lysenko 2008: 27].

Лысенко установил, что наследственность может быть полностью перепрограммирована, если изменение происходит в период яровизации, что опровергло теорию Мичурина о постепенной адаптации. На стадии яровизации Лысенко подвергал шоковому состоянию семена растения, помещая их в разные температуры и условия влажности, что могло изменить нормальное развитие организма, а также способ воспроизводства у следующих поколений [Oushakine 2004: 409]. Это радикальное, жестокое действие отличает подход Лысенко от его предшественника. Не было промежуточного состояния в процессе приспособления, поскольку новый вид появлялся внезапно. Пластический организм формировался в тот ключевой момент, когда подвергался шоку.

Сразу после шоковой процедуры, в момент, когда молодые растения наиболее восприимчивы к изменениям, ученый менял их изначальную природу посредством прививания. Лысенко рассматривал прививочную гибридизацию как «наставничество». Наследственность молодых организмов гипотетически могла контролироваться старшим посторонним наставником. Прививание растений по своей сути является пластикой, поскольку субъект (растение) и окружающее его пространство сливаются, так как субъект ориентируется на внешнюю культуру и врастает в нее. Его собственные части тела становятся неразличимыми, так как он приобретает иную направленность и целостность. Внутренняя самость уничтожена и перевыполнена в форме другого, наставника-означающего [Ibid.: 409].

Идеи, которые кроются за прививанием растений, были утопическими, но не так уж далеки от воплощения, если летние сорта могут быть привиты к более выносливым зимним видам растений, тогда летние сорта потенциально могли бы расти круглый год. Странам, постоянно страдающим от голода, эта новая наука давала надежду. Исследование процесса прививания растений было отмечено в советских научных фильмах в серии кинобиографий «Жизнь замечательных людей». Каждый из тех, у кого был доступ к телевизору или кинотеатру, видел их. Научное повествование в этих фильмах было сделано так, чтобы привлечь массы. При описании приобретаемой наследственности в фильме «Мичурин» три новых вида, выведенных с помощью прививания, вызвали восхищение и надежду на воплощение теории в жизнь. В фильме эксперименты Мичурина привели к естественному органическому наследованию миндального дерева, которое дает жизнь персиковому дереву. Кадр из фильма (ил. 1) представляет изображение Мичурина, который показывает своей жене и ассистентке Саше, что у него есть росток миндального дерева, который «уклонился наконец в сторону персика».

Ил. 1. Кинофильм «Мичурин» (1948). Режиссеры: Александр Довженко, Юлия Солнцева. Автор сценария: Александр Довженко. Операторы: Леонид Косматов, Юлий Кун. Художники: Михаил Богданов, Геннадий Мясников. Композитор: Дмитрий Шостакович.

М и ч у р и н: Дикий миндаль с персиком не скрещивается. Кто же виноват? Я или персик? Конечно, я. Не хватает мастерства наблюдений. продолжим.

П о в е с т в о в а т е л ь (голос Мичурина): После долгих опытов с разными сортами я пришел к заключению о необходимости создания промежуточного звена между персиком и миндалем, который, обладая морозоустойчивостью, скрещивался бы с персиком. Я получил его наконец.

Психолог, специализировавшийся на детском поведении, и теоретик образования Арон Залкинд выдвинул идею о биологической способности человека развиваться, ориентируясь на внешнюю среду. Эта идея вырастала из его интереса к внутренне присущей людям пластичности. Залкинд верил в наличие наследственной, заранее запрограммированной информации, заложенной в человеке («не отрицая роль наследственности»), но он также считал, что должны быть области, поддающиеся изменениям в психологии детского развития. Окружающая среда играет существенную роль в воспитании ребенка. Залкинд, как и Выготский, желал разрушить границу между субъектом и средой, чтобы сделать возможным «пластическое слияние» субъекта и природы [Залкинд 2001: 430]. Вокруг этой идеи пластичности Залкинд выстраивает образовательную систему, предполагающую воспитание детей, а также здоровое сексуальное и эмоциональное развитие советской молодежи.

Залкинд пишет, что ребенок «впитывает в себя новые знания в силу их влиятельности» [Там же]. Как и многие другие ученые-бихевиористы, Залкинд основательно полагался на исследования рефлексов. Согласно Залкинду, рефлексы — это главные единицы измерения биологических феноменов, и организм демонстрирует свое развитие в скорости своих рефлексов [7]. В отличие от Лысенко, Залкинд верил, что рефлексы являются безусловными (наследуемыми) и условными (приобретаемыми). Для Залкинда, как и для многих психологов-бихевиористов, рефлексы представлялись тем, что вносит в организм информацию о полезных и вредных влияниях из окружающей среды. Тем не менее уникальность понимания Залкиндом рефлексов состоит в том, что для него существуют обратные отношения между условными и безусловными рефлексами. Например, если ребенок находится в среде, которая относительно стабильна, редко изменяется, тогда ребенок может продолжать выживать с помощью рефлексов, которые были запрограммированы в нем до этого [Залкинд 1924: 11]. Однако Залкинд полагал, что «чем чаще и резче меняется окружающая среда, тем менее устойчивым делается наследственный опыт организма, тем больше требуется все новых и новых навыков, приспособляющих к новым условные рефлексы, тем глубже захватывают они все органы, всю деятельность тела, соответственно уменьшая значение рефлексов безусловных» [Там же]. Наблюдение за тем, что приобретенные рефлексы могут заменить наследственные, относится к типу экзогенного понимания человеческого развития и, как надо полагать, точно отвечает задачам бихевиористской психологии. Действительно, Залкинд определил, что в субъекте заложены врожденные биологические ритмы [8], тем не менее ребенок растет в соответствии с ритмами окружающей его среды. Залкинд видел молодость настолько подверженной влиянию условий среды, что каждый орган и биологическая функция становились тесно связанными с социальной сферой. «Нет ни одного органа, ни одной биологической функции, которые не были бы теснейшим образом связаны с социальной активностью человека. Не только осознает себя, но и дышит, переваривает пищу, движется со временный человек не как человек вообще, а как представитель определенной общественной группы, накладывающей определенный социальный, классовый отпечаток на все его функции, на все его рефлексы — отпечаток классовой психофизиологии» [Залкинд 1924: 119] [9]. Ребенок, растущий в среде, которая меняется и развивается, не противится скорости этих изменений [10]. Ребенок и среда развиваются вместе. Залкинд пишет, что среда настолько явно проникает в субъекта, что они уже больше не существуют как дискретные явления: «…воздействие среды рассматривалось вроде влияния среды на амебу, в плане воздействия непосредственно на организм, а не на психику» [Залкинд 2001: 440]. В других частях его работы амеба, которая представляет субъекта и среду как единое целое, характеризуется также «единодушием». «Амеба» напоминает идею Выготского о включении «внутреннего» и «внешнего» в одно пластическое единство.

Концепция Залкинда о «лидерстве» или «вожачестве», которую он вывел из роли вожатого или воспитателя в детских рекреационных лагерях, предполагает изменение ребенка через контроль условий его среды, похожим образом прививание растений, по Лысенко, предполагает наставничество. Залкинд рассматривает массу детей как единый организм. Масса исключает неуправляемую энергию. Роль лидера состоит в том, чтобы придать контуры неоформленной массе, превращая излишнюю энергию (часто связанную с проблемами полового созревания) в полезный навык [11] или творческую активность [12]. Существуют параллели между исследованиями молодежи Залкиндом и исследованиями педагога и теоретика образования Антона Макаренко. Ученики Макаренко были несовершеннолетними правонарушителями, он обучал их в трудовых колониях, находящихся в сельской местности. Поскольку среди учащихся были хулиганы, он решил, что лучшее, что можно с ними сделать, это вовлечь их в театральное представление, чтобы направить их энергию на что-то творческое. У каждого ребенка было в лагере свое собственное место, существовали отдельные комнаты для сна, принятия пищи и представлений. Таким образом, ребенок обретал свое значение в среде и был включен в общую дисциплину, в самом процессе воспитания молодых людей появилась определенная организация. Лидерство, по Залкинду, функционировало похожим способом: «Влияниями через кору и общегигиеническими мероприятиями (т.е. через социальную среду) мы можем в короткий исторический период скверную наследственность обуздать и направить энергию организма по нужным для класса путям» [Залкинд 2001: 448]. Предложенный Залкиндом лидер-манипулятор разрушал бессистемные привычки молодого пролетариата и направлял их в новое русло. Внутреннее «я» каждого ребенка, которое рассматривалось как хаотическое и бесцельное, должно было быть подчинено «страстному тяготению к новому». Залкинд доказывал, что психолог может и должен изменить наследственность при помощи целенаправленной и четкой организации среды и добиться быстрых изменений в психике ребенка в нужном для общества направлении. Пролетарская молодежь была обучена не столько раскрывать свою идентичность, сколько направлять свою энергию в сторону социума, партии или семейной жизни: «Устойчивый коммунист непрерывно связан со всем окружающим его миром, всегда начеку, зорко учитывает все происходящее, связывает части в целое <…> мозговые процессы его концентрированы, целенаправлены, объединены устойчивой системой, противостоят всяким сторонним отвлечениям, причем работа эта идет по линии коллектива (мировой пролетариат, компартия) и вместе с коллективом» [Залкинд 2001: 301]. Таким образом, пластический субъект принял на себя те же характеристики, что и привитое растение Лысенко, которое поменяло свою идентичность: гибкий, чтобы развиваться изнутри, и восприимчивый, чтобы впитывать знания из среды пролетариата. Залкинд пишет: «Материал человеческого организма в этом отношении, благодаря чрезвычайному динамизму текущего периода человеческой истории, обладает глубокой пластичностью, и активно-воспитательские возможности наши очень велики во всех направлениях» [Залкинд 1924: 13].

Вместе с утопическим взглядом на советское будущее пришло осознание кризиса социального порядка: в целом, просто существовало больше социальных проблем в городском здравоохранении и промышленности в 1920-е годы. Это способствовало тому, чтобы улучшить гигиену, вывести пролетариат из состояния блуждающей массы и сформировать хорошо организованную группу рабочих. Лев Троцкий подчеркивал важность связи со средой и стабильностью, которые должны заменить то, что называлось «стихийностью», а именно древний «элементализм», или анархический хаос, такой же, как и детское хаотическое и бесцельное «я». Государство поддерживало те проекты, которые могли увести массы от неопределенности жизни, пущенной на самотек, в чем помогали новые измерительные практики, такие, как «психотехнические тесты», которые выявляли соответствия между индивидуальными способностями к обучению и рабочими сферами. Идеи пролетарского бихевиоризма окружали субъекта, который мог хорошо и беспрепятственно адаптироваться, когда информация для его развития была собрана из внешних источников и «пересажена» в него. Полагалось, что эти бихевиористские теории, или «способность к ориентировке» [Oushakine 2004: 411], улучшат положение советского народа. В период советского модернизма способность к ориентировке оказалась более важной для развития, чем знание своей собственной психологии. В то же время это привело к возникновению первого и единственного вида, который мог создать себя сам.

Идея пластичности была перенесена в другое поле, в раннее советское театральное искусство, однако пластические формы в науке и театре имели разные предпосылки психологического знания. С одной стороны, в советской бихевиористской теории регулируемая среда формировала нового субъекта, изменяя, прежде всего, его внутреннее состояние. Когда Лев Троцкий в 1922 году предсказал нового советского человека как «окончательно пластического и находящегося в естественной гармонии с собой», он подразумевал «контроль» за полусознательными и бессознательными процессами, протекающими в организме этого нового человека: дыхание, циркуляция крови, пищеварение и репродукция, так как вся жизнь, даже психологическая, была «коллективным экспериментом». Такой контроль улучшил бы все органы и мышцы советского субъекта во время работы и отдыха с «высочайшей точностью, целесообразностью, экономией и потому — красотой» [Krementsov 2011: 90]. С другой стороны, в пластическом театральном искусстве, когда внутреннее состояние субъекта определено, оно неизменно, поскольку оно становится той силой, под влиянием которой реальность формируется вокруг субъекта. Форма пластичности — гармоничное слияние и приспособление личности к своей среде, будто между ними не существует границ, — гомологически скопирована в два разных поля науки и искусства, однако приобретает разные функции в один и тот же исторический период. В то время когда многие виды искусства были заключены в систему двойственного отношения к советской идеологии и приспособлены к идеям советского бихевиоризма, который превозносил значимость реакции на стимулы внешней среды, искусство телесной пластики помогало актеру «реализовать творческое подвижное состояние тела и воображения в пространстве» [Станиславский 1912: 52] и вызывало телесную реакцию на его внутреннее незримое стремление.

Тело как промежуточная фаза между самостью и сценой

В России в начале двадцатого века японский театр кабуки во время гастролей представлял свои техники пластики, которые Станиславский наблюдал, будучи маленьким мальчиком, когда его семья пригласила театральную труппу актеров и танцоров кабуки в свою усадьбу. Однако со временем пластика стала уклоняться от того, чтобы предоставлять актеру язык сценических движений [Морозова 2003: 34]. Именно Станиславский определил пластику как «жизнь человеческого тела в роли», что изменило театральное значение этого слова в начале двадцатого века. Постановка Станиславского «Синяя птица» Метерлинка (1908) — самая известная из тех, которые включали пластику, режиссер пользовался этой техникой начиная с 1900-х и до 1930-х годов. Пластика утвердилась как ключевой инструмент для метаморфоз или для изображения героев, которые находятся в лиминальных состояниях, как фигура призрака в постановке Станиславского «Гамлет» (1909—1911). Пластика появлялась в более гротескных сценических движениях, как, например, в спектакле «Горячее сердце» по Островскому, поставленном Станиславским в 1924 году. Когда Лысенко провел первые свои эксперименты, а Залкинд пытался сформировать из молодежи ряды управляемых амеб, актеры использовали пластику в постановке Станиславского 1933 года по произведению Островского «Таланты и поклонники». Практика Станиславского частично совпала с девятью годами исследований Лысенко и Залкинда (1927—1936) [13].

Пластика не была просто искусством, приспособленным определенным образом к психологической теории; скорее она естественным образом выросла из физических импульсов, которые порождались психотехниками. В своих трудах Станиславский использовал слово «система» для обозначения подхода к обучению актерскому мастерству, теории и письму. Всю эту сферу, крайне важную для понимания практического применения его идей на репетициях, режиссер называл «психотехникой»: два взаимно проникающих процесса развития физической культуры и практики построения художественного образа, которые он развивал преимущественно с 1905 по 1914 год и применял на репетициях до конца своей карьеры (до 1938 года). В 1924 году, когда сочинение Станиславского «Моя жизнь в искусстве» было опубликовано за границей, режиссер преподавал свою систему как сопряжение двух одновременных и параллельных практик изучения телесности: осознание внутренних ощущений и внешних реакций воплощения. Использование общего жизненного опыта (миметическая игра) представляет собой критический компонент этой системы, однако такой опыт подкреплялся физической сноровкой актера. В первые годы работы над психотехниками Станиславский обращался к тренировке тела как к укреплению физического аппарата на дополнительных занятиях по сценическому ритму, жестам рук и танцу [Виноградская 2003: 249]. Терминология, которую разработал Станиславский для обучения своей системе, а также методы обучения, способствовали экспериментам русского модернизма, воплощая театральное искусство выражения хореографических действий. Действительно, в начале двадцатого века внимание к воплощению характера через исследование телесности превалировало в театральном обучении [14]. Согласно теории Михаила Чехова о физическом жесте, эмоции, пережитые героем, могут быть так же пережиты и актером, когда он принимает различные позы. Всеволод Мейерхольд также полагал, что движение — это первый шаг на пути к любому сценическому изображению. Например, если герой испытывает страх, Мейерхольд даст указание актеру бежать, оглядываясь назад, будто за ним гонится собака. Если сначала двигаться таким образом, можно вызвать аналогичную эмоцию. Однако основная идея воплощения, по Станиславскому, начинается с того, что актер представляет образ своего персонажа и затем подбирает к этому образу подходящие сценические движения, таким образом, движения тела почти всегда следуют за работой воображения, а не предшествуют ему, как это происходит в театре Мейерхольда.

Станиславский был первым теоретиком театрального искусства, который полностью сосредоточился на символической задаче воплощения характера, превратив ее в процесс, который начинается со сбора информации об образе из текста, затем образ рисуется в воображении, и потом к нему подбирается схема сценических движений. По Станиславскому, когда два субъекта, актер и его роль, встречаются и объединяются в процессе построения характера, должна возникать взаимосвязь между внутренним обликом и физической формой. В сущности, упражнения должны научить актера быть уверенным во внутренних ощущениях, развивать воображение и являть созданный в мыслях художественный образ посредством внешних движений. В самом известном томе собрания сочинений «Работа актера над собой» Станиславский использует слово «воплощение» [15], которое происходит от церковнославянского «плъть», что значит «тело». Упражнения давали физическую, внешнюю форму «творческому образу», созданному в воображении актера, именно эту задачу стремился выполнить Станиславский с первых дней преподавания актерского мастерства.

Концепция Станиславского о воплощении характера может быть подана как развитие и соединение двух «линий» энергии: «внутренняя линия» ощущений, которая проходит по телу, и «внешняя линия» сценических движений, которые осуществляет актер, когда исполняет роль. Успешное воплощение характера происходит в области пересечения двух этих линий. В 1919 году актеры Станиславского подтверждают эту мысль, отмечая, что «за каждым выполнением движения стоит частица внутреннего самовыражения, эта внутренняя линия естественным образом объясняет жест» [Станиславский 2000: 520]. Станиславский обращался к пластике, чтобы помочь актерам в реализации их внутренних представлений о характере: через пластику движений воображение получало телесное воплощение на сцене. В 1927 году, когда Лысенко впервые стал исследовать процессы подавления и замещения внутренне заложенной программы организма, актеры Станиславского смело и уверенно представили свое «я» зрителю с помощью жестов. Жест — это след уцелевшей субъектности в это время. Станиславский хотел обучить актера сценическому действию, которое «формируется жестом, возникающим из внутренней потребности, который в этом случае превращается в подлинное и целесообразное действие» [Евреинов 1955: 11]. Внешние формы пластики всегда заполнялись эмоциями актера.

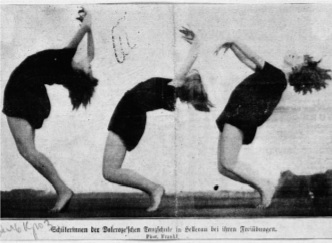

С помощью исследований, которые опирались на ритмическую гимнастику Эмиля Жак-Далькроза и опыты переживания музыки через движение и соразмерный танец Рудольфа Штейнера, Станиславский разработал словарь и систему условных обозначений движений, чтобы объяснить хитросплетения ощущений, которые исходят изнутри. Сценическая пантомима и исследования ритмики Жак-Далькроза сыграли ведущую роль в развитии пластики, поскольку именно он первым разработал систему выразительности тела (ил. 2, 3).

Ил. 2. Хор плакальщиц. Пластическая группа из оперы «Орфей» К.-В. Глюка в постановке Э. Жак-Далькроза. Школа музыки и ритма в Хеллерау. Дрезден, Германия. 1913. Фотографии были выставлены Российской Академией художественных наук в 1925 году. Из коллекции ГЦТМ им. Бахрушина.

Ил. 3. Ритмическая гимнастика. Ученицы школы Э. Жак-Далькроза в Хеллерау. Дрезден, Германия. Начало 1910-х. Фотографии были выставлены Российской Академией художественных наук в 1925 году. Из коллекции ГЦТМ им. Бахрушина.

Имея в виду упражнения Жак-Далькроза для разработки пластики, Станиславский писал, что «у каждого свое индивидуальное ритмическое чувство жизни» [Станиславский 1953: 229]. «Ритм, который каждый должен выявить для себя в жизнь, идет от дыхания каждого человека, следовательно, от всего организма, от первой его потребности, без которой нельзя жить» [Там же]. Когда актер учится выражать себя [16], в процессе раскрытия своего внутреннего творческого потенциала [17], он обретает чувство свободы и уверенности. Производя шум, танцор с помощью собственного топота приходит к «экстатической» уверенности в ощущении ритма, который движет танцем. Изучение пластики для Станиславского не было реакцией на хаос (как исследования Залкинда). Также оно не стало практикой установления дисциплины (как в случае с лагерями Залкинда). Скорее это было торжеством индивидуальности и автономии, поиском ритуальной экстериоризации внутренних ощущений.

Ил. 4. М. Добров. Айседора Дункан в «Ифигении в Авлиде» на музыку К.-В. Глюка. 1909. Офорт, травленый штрих. Из коллекции ГЦТМ им. Бахрушина.

Несмотря на очарование и широкое использование пластики на репетициях и постановках, первый черновой труд Станиславского об этом сценическом искусстве, «Работа актера над собой», остается заключенным в архивах Московского художественного театра, так и не будучи опубликованным. Режиссер считал танец эмблемой пластики. Он построил свою теорию на неподдельных, выразительных движениях текучего и грациозного танца Айседоры Дункан (ил. 4). Он ходил на ее выступления, когда она была на гастролях в Петербурге в 1906 году, после чего продолжил с ней романтические отношения. Согласно его формуле выразительного движения «внутренняя линия» врожденного ритма, осознания «я» соединяется с «внешней линией» сценических движений. В тот момент, когда две линии пересекаются, на сцене возникает настоящее исполнение. Он заметил, что перед прыжком или поворотом Дункан делает шаг, состоящий из трех движений и управляющий направлением энергии в ноге [18]. Станиславский пишет: «При греческой походке— a là Изидора Дункан — ступают прежде всего на пальцы, потом движение перекатывается по ступне до пятки и обратно, по ступне — к пальцам и дальше вверх по ноге» [Станиславский 1912: 26]. Гармоничные движения конечностей совершаются в согласии для достижения баланса [19]. Танцовщица наклоняется вперед, и ее тело, балансируя на пальцах ног, демонстрирует плавность, непрерывность, воздушность и полет [Там же].

Станиславский продолжает: «Тело как бы летит в воздухе, опираясь на один первый палец ноги, который до конца дохаживает предназначенную ему линию движения в летящий момент» [Там же]. Это линия движения, которая начинается от кончиков пальцев и проходит через позвоночник, поворачивая тело танцора одним плавным жестом [20]. «Когда вы, с помощью систематических упражнений, привыкнете и начнете смаковать ваши действия не по внешней, а по внутренней линии, вы познаете, что такое чувство движения и сама пластика» [Там же: 12]. Обучая неуловимым задачам пластики, Станиславский не только способствовал более глубокому пониманию человеческих состояний, но и создал источник вдохновения для пролетарских актеров в то время, когда личность находилась в тени коллектива.

Другие внутренние линии, которые появляются из тайников души, Станиславский называл «лучами» и разработал специальное упражнение, которое в его работах названо как «лучеиспускание». Чтобы помочь актерам развить осознанность внутренних ощущений, Станиславский обращался к «лучеиспусканию их внутренней линии энергии». Практики лучеиспускания представлены, например, в йоге, в дыхательных упражнениях «прана», которые Станиславский проводил на репетициях в начале 1900-х и 1910-х годов. Во время дыхательных упражнений «прана» энергия следует за незримой линией, которую прочерчивают сокровенные чувства актера, и он может направить эту энергию через глаза и кончики пальцев на окружающие его объекты. Станиславский, следящий за современными разработками в науке и искусстве, а также за идеями оккультизма, которые вошли в спиритуальные практики в России, применял терминологию из этих различных областей к актерскому мастерству. Станиславский верил, что лучи представляют собой не только жизненную энергию, которая проходит через тело (как дыхательные техники «прана», которые он заимствовал из йоги), но и дополнительные силы, исходящие изнутри, оказывающие воздействие и контролирующие окружающую среду. Такое энергетическое взаимодействие с объектами являлось для него способом невербальной коммуникации, в которой лучи энергии распространяются как радиоволны. Эти лучи, хотя они и не могут быть визуально ощутимы, мимолетно следуют линии, исходящей изнутри сокровенных эмоций актера («лучеиспускания ощущений, исходящих из волевого тока» [Станиславский 1953: 253]). Станиславский верил, что люди обладают больше чем пятью чувствами: «Человек обладает не только пятью чувствами, но еще и многими иными» [Станиславский 1912: 26].

Станиславский учил актеров передавать свои внутренние лучи через глаза и пальцы («струиться через глаза, через концы пальцев» [Станиславский 1953: 263]) и направлять их на окружающие объекты [21]. Во время упражнений лучеиспускания актеры «видели» с помощью пальцев и «чувствовали» с помощью глаз. Это упражнение крайне полезно для сценической игры, так как объединение визуального восприятия и тактильного знания потенциально приводит к актерскому исполнению внутреннего индивидуального образа. В своих записях Станиславский сравнивает лучи с «щупальцами», которые ведут себя как «иголки», запечатлевая образы на воображаемом экране в голове актера. Станиславский пишет: «Для этого необходимо, так сказать, втянуть в себя назад, “щупальца своих глаз” и потом изнутри направить их не на реальный предмет, а на какой-то мнимый “экран нашего внутреннего зрения”» [Станиславский 2000: 88]. Он учит актера представлять, будто он смотрит кинопленку с образами, которые сопровождают исполнение роли [Carnike 2009: 227]. Актер как бы смотрит на себя, играющего на экране, и тогда это упражнение для воображения помогает ему воплотить на сцене то, что он видел уже проигранным в своих мыслях. Среда становится производной формой от мысли.

Парадоксальный параллелизм бихевиористской теории и пластики Станиславского

Как утверждает Борис Гройс: «Коллективистский проект социального реализма выражался в отказе от индивидуальной художественной манеры (и приспособлении новой социальной задачи)» [Groys 1990: 130]. Соответственно в искусстве советского тоталитарного государства тело зачастую являлось экраном, на который проецировалась государственная идеология. В раннюю советскую эпоху театр и опера стали неотъемлемой частью национального строительства, предоставляя платформу для развития национального дискурса, предписывая и укрепляя общее чувство национальной идентичности с помощью советского реализма. Политической идеологии, которая практиковалась в повседневной жизни, никогда не было достаточно, поэтому тело на сцене становилось символом того, что отсутствовало в реальной жизни [22]. Те работы Станиславского, которые не соответствовали советской политической идеологии и бихевиористской доктрине, были убраны из печати. Шэрон Карнике лаконично сформулировала, что к концу 1930-х годов «тело и плоть были приемлемы, сознание (если подразумевало подсознание) — спорным, и дух — недопустим» [Carnicke 2009: 103]. В книгах Станиславского, публиковавшихся в эпоху советского бихевиоризма, отдавалось предпочтение физическому, материальному анализу, исключался анализ экспериментальных мыслительных техник режиссера и состояний сознания актера [23]. Советское государство участвовало в публикации его работ до той степени, что широко известная книга «Работа актера над собой» стала в большей степени принадлежать государству, чем лично автору, поскольку советские ведомства культуры использовали физические упражнения из этой книги как «практическое руководство» для Московского художественного театра и других театральных школ России [Костецкий 1956: 70]. Таким образом, большинство работ Станиславского, посвященных пластике (включая его подробное наблюдение за танцем Дункан), было найдено среди неопубликованных черновиков, заметок и писем, которые были заперты цензором в архиве, но после 1991 года обнародованы. Некоторые упражнения по пластике можно найти в полном собрании сочинений Станиславского в издании 1950 года.

Вопрос в том, как эта подчеркнутая субъективность — тело, неизбежно говорящее на языке своего врожденного, естественного опыта, — ускользнула из-под надзора власти? Станиславский применял самоцензуру к своим сочинениям и театральным постановкам, чтобы выжить в существующих условиях. Внимательное чтение записей его репетиций, личных дневников и инструкций к упражнениям с начала 1920-х до 1930-х годов позволяет выявить некоторые изобретательные способы преодоления границ, накладываемых государственной властью на культуру, создавались работы, которые изображали утопическое послание социального реализма, но одновременно достигали глубины в искусстве. Каждый раз, когда Станиславский упоминает о сознании или эмоциях, он возвращается к их связи с телом и сохраняет необходимые идеалистические аспекты. Например, найденная Станиславским метафора киноэкрана в упражнении лучеиспускания позволила ему достичь сразу двух целей: разработать упражнение, которое принесло эффективные результаты на сцене, а также обойти цензуру. Один из приемов такого обхода для Станиславского состоял в том, чтобы соединить эмоции и дух с телом, чем-то материальным или техническим, чтобы «прикрепить» их к базису [Carnicke 2009: 103] [24]. По той же причине инженерные и научные метафоры сгущаются вокруг его объяснений техники лучеиспускания как в печатной рукописи 1935 года, так и в публикации первой части «работы актера над собой» 1950 года [Carnicke 2002: 103].

Наконец, эксперименты Станиславского с пластикой ускользнули от пристального внимания государства, потому как пластика никогда не играла главной роли в его постановках. Она преимущественно использовалась во время разогрева на репетициях, которые являются скрытым и экспериментальным процессом для всех актеров и режиссеров. На сцене Московского художественного театра пластика фокусировала на себе внимание не дольше нескольких минут. Большинство фотографий пластических движений было сделано во время постановочных тренировок. В публичных представлениях сценический язык пластики играл вспомогательную роль и возникал только в фантастические моменты пьесы, особенно в тех пьесах символистов, которые считались подходящими для сцены, таких как «Роза и крест» Александра Блока и «Синяя птица» Метерлинка, которые Станиславский ставил в 1916 и 1908 годах. Язык пластических жестов появлялся в коротких эпизодах, где особые действия или эмоции надо было подчеркнуть и где словами нельзя было передать их смысл. Пластика всегда применялась в острые моменты представления: изогнутые тела и внезапные быстрые движения выражали драматическую интригу. В постановках серьезных произведений пластика появлялась как интерлюдия между сценами, чтобы предвосхитить настроение следующей сцены.

Интересно, что Станиславский считал физические упражнения одним из ключевых секретов творческого вдохновения. В репетиционных замечаниях режиссера, записанных его студентом Сулержицким, говорится: «…его направляющие показы, всего какой-нибудь жест, выражение глаз, мимика или поворот головы, интонации помогали актеру, давали ему “зацепку” в роли, будили его воображение нередко больше самих слов» [Станиславский 2000: 30]. Станиславский искренне верил, что физическая подготовка имеет первостепенное значение для развития характера. Несмотря на то что он разрабатывал эту идею на протяжении всей своей карьеры, ее роль в системе приобрела особенно важное значение только в 1930-е годы. Появление этого нового языка тела естественно повлияло на увлечение модернистского искусства идеями «абстрактного» и «сущего». Действительно, актер резко отличается от уступчивого, подчиненного, напряженного субъекта в контролируемой среде советских научных экспериментов. Исследование Станиславским сферы чувств, сверхчувств и движений предполагало, что воображение актера проникает в окружающую среду, трансформируя ограниченные время и пространство сцены в психофизическое пространство актера.

Пер. с англ. Яны Агафоновой

Библиография / References

[Виноградская 2003] — Виноградская И. Жизнь и творчество К.С. Станиславского. Летопись. В 4 т. М.: Московский художественный театр, 2003.

(Vinogradskaya I. Zhizn’ i tvorchestvo K.S. Stanislavskogo. Letopis’: In 4 vols. Moscow, 2003.)

[Евреинов 1955] — Евреинов Н. История русского театра с древнейших времен до 1917 года. Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1955.

(Yevreinov N. Istoriya russkogo teatra s drevneyshikh vremen do 1917 goda. N.Y., 1955.)

[Залкинд 1924] — Залкинд А.Б. Очерки культуры революционного времени. М.: Работник просвещения, 1924.

(Zalkind A.B. Ocherki kul’tury revolyutsionnogo vremeni. Moscow, 1924.)

[Залкинд 2001] — Залкинд А.Б. Педология: утопия и реальность. М.: Аграф, 2001.

(Zalkind A.B. Pedologiya: Utopiya i real’nost’. Moscow, 2001.)

[Костецкий 1956] — Костецкий И. Советская театральная политика и система Станиславского. Мюнхен: Институт по изучению СССР, 1956.

(Kostetskiy I. Sovetskaya teatral’naya politika i sistema Stanislavskogo. Munich, 1956.)

[Морозова 2003] — Морозова Г.В. О пластической композиции спектакля: Методическое пособие. M.: ВЦХТ, 2003.

(Morozova G.V. O plasticheskoy kompozitsii spektaklya: Metodicheskoye posobiye. Moscow, 2003.)

[Станиславский 1912] — Станиславский К. Пластика. Ранние варианты системы // Станиславский К. Работа актера над собой. Ч. 11. Развитие выразительности тела (1912) // Архив Музея Московского Художественного театра. Оп. 382.

(Stanislavskiy K. Plastika. Ranniye varianty sistemy // Stanislavskiy K. Rabota aktera nad soboy. Part 11. Razvitiye vyrazitel’nosti tela (1912) // Arkhiv Muzeya Moskovskogo Khudozhestvennogo teatra. Op. 382.)

[Станиславский 1953] — Беседы К.С. Станиславского в студии Большого театра в 1918—1922 гг. / Записаны засл. арт. РСФСР К. Е. Антаровой. М.: Всероссийское театральное общество, 1953.

(Besedy K.S. Stanislavskogo v studii Bol’shogo teatra v 1918—1922 gg. Moscow, 1953.)

[Станиславский 1989] — Станиславский К. Собрание сочинений. Т. 2. Работа актера над собой. Ч. 1: Работа над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика. М.: Искусство, 1989.

(Stanislavskiy K. Sobraniye sochineniy. Vol. 2. Rabota aktera nad soboy. Part 1: Rabota nad soboy v tvorcheskom protsesse perezhivaniya: Dnevnik uchenika. Moscow, 1989.)

[Станиславский 1990] — Станиславский К. Собрание сочинений. Т. 3. Работа актера над собой. Ч. 2: Работа над собой в творческом процессе воплощения: Материалы к книге. М.: Искусство, 1990.

(Stanislavskiy K. Sobraniye sochineniy. Vol. 3. Rabota aktera nad soboy. Part 2: Rabota nad soboy v tvorcheskom protsesse voploshcheniya: Materialy k knige. Moscow, 1990.)

[Станиславский 2000] — Станиславский К. Станиславский репетирует. Записи и стенограммы репетиции. М.: Московский Художественный театр, 2000.

(Stanislavskiy K. Stanislavskiy repetiruyet. Zapisi i stenogrammy repetitsii. Moscow, 2000.)

[Троцкий 1924] — Троцкий Л. Литература и революция. М.: Гос. изд-во, 1924.

(Trotskiy L. Literatura i Revolyutsiya. Moscow, 1924.)

[Beer 2008] — Beer D. Renovating Russia: The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity (1880—1930). Ithaca: Cornell University Press, 2008.

[Bowlt 1996] — Bowlt J.E. Body Beautiful. The Artistic Search for the Perfect Physique // Laboratory of Dreams: The Russian Avant-Garde and Cultural Experiment. Stanford: Stanford University Press, 1996.

[Carnicke 2002] —Carnicke S. Stanislavsky: Uncensored and Unabridged // Re: Direction. A Theoretical and Practical Guide / Ed. by R. Schneider, G.H. Cody. N.Y.: Routledge, 2002.

[Carnicke 2009] — Carnicke S. Stanislavsky in Focus. New York: Routledge, 2009.

[Churchill 1987] — Churchill F. From Heredity Theory to Vererbung: The Transmission Problem, 1850— 1915 // Isis. 1987. Vol. 78. №. 3. P. 336—364.

[Graham 1972] — Graham L. Science, Philosophy, and Human Behavior in the Soviet Union. N.Y.: Columbia University Press, 1987.

[Groys 1990] — Groys B. The Birth of Socialist Realism from the Spirit of the Russian Avant-Gar de / Laboratory of Dreams: The Russian Avant-Garde and Cultural Experiment. Stanford: Stanford University Press, 1996. P. 193—218.

[Krementsov 2011] — Krementsov N. From ‘Beastly Philosophy’ to Medical Genetics: Eugenics in Russian the Soviet Union. 2011. № 68 (1). P. 61—92.

[Lysenko 2008] — Lysenko T. Agrobiology: Essays on Problems of Genetics. New York: Biotech Books, 2008.

[Oushakine 2004] — Oushakine S. The Flexible and the Pliant: Disturbed Organisms of Soviet Modernity // Cultural Anthropology. 2004. Vol. 19. № 3. P. 392—428.

[Verasov 1999] — Verasov N. Undiscovered Vygotsky: Etudes on the Prehistory of Cultural-Historical Psychology. N.Y.: Peter Lang, 1999.

[White 2014] — The Routledge Companion to Stanislavsky / Ed. by R.A. White. New York: Routledge, 2014.

[Wiener 2004] — Wiener L. The Contemporary Drama of Russia. Honolulu: University Press of the Pacific, 2004.

[1] Сеченов обнаружил, что сознание обрабатывает сенсорную информацию — например, то, что мы воспринимаем зрительно, — благодаря опыту над работой мышц тела. На основе изучения «органов чувств» Сеченов развил идею, что мышцы являются органами, которые могут ощущать пространственно-временные качества объектов. Спустя четырнадцать лет после публикации русского перевода труда Дарвина «происхождение человека» Сеченов издал свою работу «Физиология органов чувств», которая ответила на идеи Дарвина о физиологии и может считаться первой оригинальной российской работой по эволюционной физиологии.

[2] Несмотря на то что в Советском Союзе в 1920-х годах танец, театр и изобразительное искусство свободно заимствовали идеи из научной сферы.

[3] И. В. Мичурин (1855—1935) был ученым, специализирующимся на садово-ягодных культурах. Его идеи решительно отличались от современной ему формальной и консервативной генетики, которая провозглашала представление о том, что преемственность наследственных структур должна определяться в процессе развития индивида. Сложившаяся к этому времени наука о генетике, продвигаемая в основном августом Вейсманом в 1880-х годах, утверждала, что живые организмы формируются под влиянием двух факторов: «наследуемых признаков», независимых от условий жизни, и сомы, тех клеток, которые формируются в зависимости от условий жизни [Oushakine 2004: 407]. Вейсман понимал наследуемые признаки как стабильный и непрерывный процесс передачи генов, который может быть объяснен непрерывностью линии зародышевых клеток. Он обнаружил, что эта линия «продолжала оставаться неизменной от изначального деления до формирования эмбриона и не подвергалась влиянию внешних факторов развития» [Churchill 1987: 347]. Разделение между наследственными признаками и сомой показало, что любые изменения, произошедшие с организмом в течение жизни, не будут передаваться по наследству. Однако работа Мичурина 1920-х годов привела к отклонению от идей консервативной генетики. Мичурин стремился развенчать теории формальных генетиков и в своих исследованиях настаивал на том, что строение организма не отделимо от окружающей среды (как Вейсман понимает зародышевые клетки), а действительно связано с ней. Если можно контролировать окружающую среду, то и потомство растения может быть предопределено. Когда идеи Мичурина были в конечном итоге использованы в Советском Союзе, Сталин высоко оценил ту их часть, которая подчеркивала важность внешних условий и их контроля над внутренней предопределенностью. В одном из своих выступлений Сталин сказал: «что касается теоретических установок в биологии, то я считаю, что мичуринская установка является единственно научной установкой. Вейсманисты и их последователи, отрицающие наследственность приобретенных свойств, не заслуживают того, чтобы долго распространяться о них. Будущее принадлежит Мичурину» [Lysenko 2008: 544].

[4] РАХН финансировалась образовательными фондами, которые поддерживал Анатолий Луначарский, первый советский нарком просвещения, отвечавший за культуру и образование. РАХН была организована с целью интеграции науки и искусства.

[5] В Словаре значатся такие термины, как «арабеска», «априорность», «знак» и «эмпатия».

[6] «Пластическое воображение облекает абстрактную идею или эмоциональное ощущение в формы действия во времени и пространстве» [Станиславский 1953: 226].

[7] «Рост новых рефлексов, отмирание или торможение старых, это и есть одно из проявлений его биологической активности» [Залкинд 2001: 430].

[8] «В деятельности организма имеется своя автоматизированная ритмика. Все функции тела — кровообращение, дыхание, пищеварение и пр. —- обладают своими “привычками”; глубоко укоренившимися на протяжении сотен поколений» [Залкинд 2001: 388].

[9] В соответствии с теорией Залкинда, диалектическое единство индивидуальной психологии и физиологии составляет то, что он называет термином «психофизиология».

[10] «В биологии современного массового ребенка нет тормозов, способных замедлить темп социалистического воспитания человечества, и темп воспитания будет соответствовать темпу общего роста социализма» [Залкинд 2001: 82].

[11] Исследования феномена «вожачества» (лидерства), привели Залкинда к мысли о том, что лидеры не только организуют коллектив, но и помогают направить избыток энергии группы в нужное русло [Залкинд 2001].

[12] Тогда как Фрейд исследовал подростков, у которых он идентифицировал феномен «второго рождения», то обучение «вожачеству», предлагаемое Залкиндом, доказало свою большую необходимость применительно к подростковому возрасту. Во время обучения либидинальные импульсы подростков регулировались стремлениями к культурным ценностям мирного, продуктивного, регулируемого общества.

[13] Новаторская работа Станиславского с пластикой разворачивалась в период с начала 1900-х годов по 1936 год, что пересекается с работой Лысенко 1927 года, когда он начал подвергать шоковым состояниям семена в их ранний период яровизации.

[14] Помимо текста Станиславского «Работа актера над собой» широко были распространены справочники э. Жак-Далькроза и С. М. Волконского о жестикуляции.

[15] Это понятие часто появляется в той версии «работы актера над собой», которая была опубликована в 1989 году [Станиславский 1989].

[16] Для этого вводилось понятие «внутренний темпо-ритм» [Станиславский 1953: 229].

[17] «Ритм живет в самом актере. Надо учиться вызывать его» [Там же].

[18] «Есть три приема пользования аппаратом ступни и пальцами ног: тем ровнее управление тела, чем сильнее выдержка позы» [Станиславский 1912: 52].

[19] «Все части работают не порознь, а одновременно, в полном и дружном соответствии, соотношении и зависимости друг от друга» [Там же: 26].

[20] «Получается в чередующемся движении тросточек от пальцев ног — к бедру и от бедра — к пальцам, совершается в обеих ногах в обратном порядке в противоположном друг другу направлении» [Там же].

[21] «…по опыту лучеиспускания, энергия движется не только внутри нас, но и исходит из нас, из тайников чувства, и направляется на объект, находящийся вне нас» [Станиславский 1990: 8].

[22] История современного российского театра начинается с использования сцены как инструмента, с помощью которого государство транслирует свои идеи в массы. См.: [Wiener 2004].

[23] Этот односторонний подход привел к тому, что система Станиславского эксплуатировалась в советских театральных институтах как бихевиористская доктрина, исчерпывающаяся физическими упражнениями. по этой причине многие по-прежнему считают, что Станиславский работал только с физической техникой в конце своей карьеры.

[24] Многие художественные концепции в это время были переосмыслены в соответствии с бихевиористскими теориями о стимулах и реакциях, которые искали физические причины в психических явлениях [Carnicke 2002: 33].