Утопия дома-коммуны Николая Кузьмина и современный ей дискурс коллективизации приватного (пер. с польск. Татьяны Пирусской)

Опубликовано в журнале НЛО, номер 1, 2021

Перевод Татьяна Пирусская

Кинга Нендза-Щикониовска (Ягеллонский университет в Кракове, Польша; руководитель научного проекта «Cибирский советский город: между проектом модерности и утопическим сознанием» при Факультете международных и политических исследований ЯУ; PhD)

Kinga Nędza-Sikonieowska (Jagiellonian University in Krakow, Poland, principal investigator of the scientific project „A Soviet City in Siberia. Between the Project of Modernity and Utopian Consciousness“ at the Faculty of International and Political Studies of the JU, PhD)

Ключевые слова: утопия, дискурс, советский авангард, Николай Кузьмин, дом-коммуна

Key words: utopia, discourse, Soviet avant-garde, Nikolai Kuzmin, house-commune

УДК/UDC: 72.03+304.9

Аннотация: Проект дома-коммуны для Анжеро-Судженска, созданный архитектором Николаем Кузьминым (1929), — один из наиболее последовательных планов, направленных на социалистическое переустройство общества в духе современной (модерной) архитектуры конструктивизма. В статье этот проект рассмотрен сквозь призму дискурса раннесоветской эпохи, когда жилое пространство советского гражданина, отношения между социалистической культурой и трудом, образ новой семьи стали предметом бурных дискуссий. Кузьмин не считал свой проект утопическим, но он так и остался на бумаге. В результате проект сохранил присущую ему бескомпромиссность, которая была одним из главных признаков утопии как лингвистического факта.

Abstraсt: Architect Nikolai Kuzmin’s design for a communal house in Anzhero-Sudzhensk (1929) is one of the most coherent plans aimed at the socialist reconstruction of society in the contemporary (modern) spirit of constructivist architecture. The article analyzes the design through the prism of the discourse of the early Soviet era, when the living space of Soviet citizens, the relationship between socialist culture and labor, and the image of the new family were the subjects of heated discussions. Kuzmin did not consider his project to be utopian, but in the end, it remained on paper only. As a result, the designed has retained its uncompromising nature, which is one of the most important determinants of utopia as a linguistic fact.

Онтология архитектуры препятствует проникновению в ее язык иных, неархитектурных высказываний, тем не менее предпринимаются попытки связать архитектуру и слово. Свой вклад в них внес и советский конструктивизм, который на самом буквальном уровне должен был выполнять экспрессивную функцию, миметически [Collins 1968: 311] раскрывать вдохновлявшие постройку идеи: яркий пример — фабрика-кухня в Самаре. Башню Татлина и здание редакции газеты «Ленинградская правда» братьев Весниных называют даже «двумя самыми наглядными примерами “говорящей архитектуры” (architecture parlante) ХХ столетия» [Collins 1968: 316].

Тот факт, что архитектура цитирует свои собственные тексты, препятствует разрыву с прошлым, к чему и стремилась модерная, прежде всего — в силу социально-политических причин — советская архитектура [Nędza-Sikoniowska 2020: 88]. Однако приводили ли предпринимаемые в СССР попытки к созданию совершенно нового языка, отвечающего потребностям первого социалистического государства? Сама по себе идея «говорящей архитектуры» не нова, а эстетика модернизма не является уникальной чертой социалистических стран.

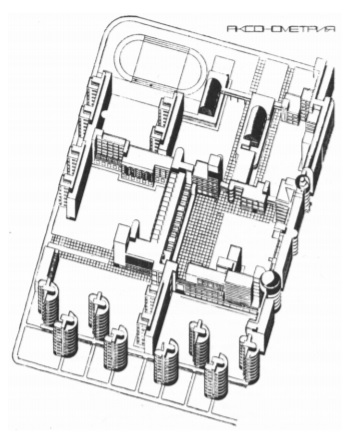

Особенно интересен здесь предложенный Николаем Кузьминым ансамбль дома-коммуны для Анжеро-Судженска [Кузьмин 1928—1929]. В этой архитектуре «говорят» не столько эстетика и форма, сколько структура и функциональность — она не столько иллюстрирует лозунг, сколько реализует программу. Благодаря тому обстоятельству, что здание так и не было построено, оно сохранило свойственную ему бескомпромиссность. Жильцы не застроили балконы, а власти не уплотнили комнаты. Перед нами проект-модель, обладающая ценностью для исследователей.

Один сибирский проект

Проект Кузьмина — характерный пример модерного и утопического мышления советской элиты того времени, иллюстрация к спорам, которые тогда велись. В истории он остался как один из наиболее последовательных планов, направленных на социалистическое переустройство общества в духе философии современной конструктивистской архитектуры. В нем, как в зеркале, отражены дискуссии тех лет вокруг нового жилого пространства советского гражданина, образа новой семьи, отношений между социалистической культурой и трудом. Однако этот проект любопытен не только с позиций споров на актуальные темы или формы их выражения. Важно, что он помещает современный ему дискурс в контекст утопии со всей присущей ей сложной системой языковых ловушек. Поэтому отношения между словом и архитектурой здесь далеко не однозначны и не сводятся к простому перенесению социальных принципов на жилое пространство.

Хотя в конечном счете анжеро-судженский проект стал ассоциироваться с явлением бумажной архитектуры, создавался он с другими намерениями. Автор не воспринимал его как утопию, игру воображения, студенческий этюд. Он подчеркивал, что проект дома-коммуны, направленный на последовательное обобществление жилого пространства, может — и даже должен — быть реализован [Кузьмин 1928б: 83]. имеет смысл взглянуть на этот проект с точки зрения той эпохи, ненадолго забыв, что ему не суждено было осуществиться. Правильно ли в таком случае говорить об утопии?

Даже утопия, понятая как явление культуры (а не как литературный жанр), в значительной мере несет на себе отпечаток «литературности». Вне зависимости от того, насколько утопия поэтична — этот критерий здесь не является определяющим, — она оперирует вымыслом как основным своим орудием.

Она существует только на уровне языка. ее претворение в жизнь изначально невозможно: от прикладной литературы утопию отдаляет уже тот факт, что ее нельзя преобразовать в реалистичную программу изменений, не ломая существующего порядка [Mannheim 1954]. И все же как быть с утопиями, которые действительно возникли в результате именно такой радикальной переоценки ценностей, оказавшись, хотя это и оксюморон, в мире сбывшейся утопии? Кузьмин присоединился к плеяде художников-утопистов, но в совершенно иной ситуации, нежели его предшественники, — в социально-политической обстановке страны, возводимой на фундаменте революции, то есть переоценки старого. Он выступал против настоящего лишь в той мере, в какой оно повторяло прошлое.

Новый язык для нового содержания

Еще в древности утопия объединяла социальную мысль с пространственной. Но, хотя утопия изображала идеальное общество через его противопоставление недугам современности, смело оспаривая намечающиеся тенденции, пространство она рисовала зачастую, наоборот, под стать вкусам эпохи, тяготея к самым очевидным решениям. Так, описывая фаланстер, обиталище идеального общества будущего, Шарль Фурье прибег к образу аристократического дворца, символу достатка и благополучия. Новаторство утопии нередко проявлялось на уровне функции, а не формы. Выделяются ли на этом фоне раннесоветские дома-коммуны? Они не только предлагали переустройство жизни и мышления, но и искали язык, подходящий для архитектуры будущего: отказавшись от обильно украшенных фасадов, которые выглядели двусмысленно с эстетической и моральной точки зрения, они обратились в сторону бескомпромиссного аскетичного функционализма. А ведь не только первые коммуны, которые использовали для новых целей уже существующие постройки, но и новые архитектурные проекты, созданные с нуля — с домом Наркомфина во главе, — не освободились окончательно от бремени прошлого. Эти здания «переходного типа» считались лишь этапом на пути к возведению подлинных домов-коммун [Хан-Магомедов 2001; Гинзбург 1934: 68]. И не только потому, что язык модернистских форм был в широком употреблении и в капиталистических странах. Очень важно, что подобные проекты только расширяли сферу общедоступных услуг, предлагая жителям коммун общую столовую, прачечную, читальню, но никоим образом не посягая на идею приватности жилья. Кузьмин резко критиковал утверждение, что необходимо постепенно добиться полного обобществления жилого пространства [Кузьмин 1928б: 83], заявляя, что «так называемые дома-коммуны», которые строились в то время, — лишь «прямая насмешка над идеей Ленина об массовом переустройстве мелкого домашнего хозяйства в крупное социалистическое хозяйство» [Кузьмин 1930: 15; 1928б: 83]. Кузьмин был убежден, что эту модель устройства быта можно реализовать уже сейчас. Его проект должен был полностью соответствовать этой модели, радикально преобразовав язык архитектуры под влиянием дискурса эпохи [Nędza-Sikoniowska 2020: 88—89].

Хотя и томский архитектор избрал для своих целей эстетику конструктивизма (он уделил много внимания плоской крыше здания, вступал в дискуссии о важности колористики в современной архитектуре, нефункциональности декора и т.п.), он сосредоточился в первую очередь на одном аспекте, который современная архитектура делала возможным: сознательном и свободном созидании пространства, причем как внутри зданий, так и между отдельными строениями комплекса. В расположении домов и помещений архитектор обрел язык, с помощью которого хотел выразить — и создать — новую действительность. Действительность коллективизации частного.

«Научная организация быта» и новая роль архитектора

Главным в предложении Кузьмина был не сам проект дома-коммуны, а стоящий за ним метод. Анжеро-судженскому ансамблю предстояло стать лишь первым экспериментом по реализации гораздо более масштабных намерений, наглядным доказательством их осуществимости, эффективности и обоснованности. Студенческим упражнением и декларацией идеолога. Разработанную им методику работы архитектора Кузьмин не случайно назвал «научной организацией быта» (НОБ), перефразируя призыв сторонников «красного тейлоризма» к созданию и совершенствованию «научной организации труда» (НОТ). Впрочем, Кузьмин и не скрывал, что вдохновлялся фордизмом [Кузьмин 1928a: 104]. Его проект — попытка перенести современный метод организации труда, который в СССр пропагандировал Алексей Гастев, на совершенно новую область: планирование человеческого поведения в повседневной, частной жизни.

Ориентируясь на предложенный Гастевым хронометраж, Кузьмин создал план повседневных действий, названный им «бытовым процессом» [Кузьмин 1930: 15, на обороте]. С точностью до минуты он расписал подъем, утреннюю гимнастику, завтрак, дорогу до шахты, дневной чай, культурный отдых в клубе. Ричард Стайтс язвительно, но метко окрестил «бытовой процесс» «Часовой Скрижалью» из замятинской антиутопии [Stites 1989: 202]. Правда, Кузьмин подчеркивал чисто методологический характер этого инструмента — речь шла исключительно о моделировании «идеального типа» обитателя коммуны: «Время намечается не для регламентации человеческих движений. Человек не автомат. Это время я намечал для архитектурной организации коммуны» [Кузьмин 1930: 15, на обороте]. Кроме того, некоторые исследователи полагают, что «бытовой процесс» оправдан и обоснован спецификой группы, для которой Кузьмин его придумал: шахтеры для работы делятся на бригады и должны придерживаться коллективного плана (они вместе спускаются под землю) [Баландин 2005: 109—110; Невзгодин 2005: 55]. Можно согласиться, что архитектор действительно мог в своей работе принимать в расчет подобные соображения, но утверждение, что в случае Кузьмина это был исключительно методологический прием, вызывает сомнения. трудно самостоятельно решать, во сколько вставать, если в 6.15 приходят работники, убирающие спальню, а завтрак выдают с 6.28 по 6.43. К тому же не стоит забывать, что «бытовой процесс» был лишь одним из элементов НОБ — проекта радикального переустройства общества средствами архитектуры [Nędza-Sikoniowska 2019].

Если «бытовой процесс» определял внутреннюю планировку помещений, то расположение зданий архитектурного ансамбля отвечало так называемому «графику жизни» обитателей — от рождения, яслей, школы до взрослой жизни (в одиночестве или в паре) и дома престарелых [Кузьмин 1928—1929: 3]. Здесь Кузьмин уже не отговаривался чисто технической функцией этого методологического инструмента. «График жизни» превращал проект в масштабный антропологический эксперимент — он должен был влиять на архитектуру, а через нее и на жизнь обитателей коммуны.

Какая же теория стояла за этим графиком и проектом Кузьмина в целом? На основе изложенных в работах томского студента антропологических принципов можно сделать вывод, что, по мысли Кузьмина, человек, с одной стороны, определяется своим социальным происхождением, с другой — представляет собой пластичный материал в руках элиты. Он приписывал архитектору необычайно широкие полномочия: анализ состояния общества и его преобразование средствами архитектуры, ограниченное при этом идеологическим учением. Политизированность архитектуры сама по себе не вызывала у Кузьмина сомнений: «Жилье <…> занимает определенное место в истории классовой борьбы» [Кузьмин 1930: 14, на обороте]. Архитектура влияет на эмоциональную и общественную жизнь, на индивида и группу, а каждую из этих сфер надлежит рассматривать с позиций труда и его производительности: «Архитектура всеми своими материальными частями воздействует на <…> работу человека. Научная организация материальных частей архитектуры (свет, цвет, форма, вентиляция и т.д.) или, вернее, научная организация работы — это есть одновременно и организация эмоций человека, являющихся прямым следствием производительности» [Кузьмин 1930: 14, лицевая сторона].

Среди представителей разных областей творческой деятельности архитектор находится в особых отношениях с заказчиком, от которого в конечном счете полностью зависит осуществление художественного замысла. Вот почему архитектура диаметрально противоположна искусству слова, которое для автора означает свободу. Этой свободой всегда пользовалась утопия, по определению отсылающая к «не-месту» (как буквально и переводится с греческого это слово). Однако Кузьмин считал, что сам язык архитектуры обладает силой убеждения. Он больше чем декорация, на первый план в нем выходит его суггестивность, его квазимагическая функция. От того, в каком пространстве находится человек, зависят его поведение, отношения с другими, мышление. Правильно организованное пространство излечивает общественные недуги, существование которых кажется просто недоразумением, ошибкой. Сотворение этого более совершенного мира начинается со слова архитектора, не сомневающегося, что все предложенное им — «хорошо весьма». В этом контексте интересно выглядит идея участия жителей коммуны в работе над проектом, о которой Кузьмин пишет много, считая ее ключевым условием процесса:

«Связь с пролетарской общественностью должна быть обязательной для каждого архитектора-проектировщика. Только через общественную критику, через этот массовый фильтр и может быть получено высокое качество архитектурного проекта» [Кузьмин 1930: 14, на обороте].

Однако оказывается, что идея всеобщей вовлеченности существует лишь на уровне его комментария, а сам проект полностью ей противоречит. Хотя в своих статьях Кузьмин утверждал, что быт должен стать отправной точкой для архитектурной организации пространства, на самом деле получалось наоборот: он произвольно распланировал социальные отношения, поведение и потребности людей, как того требовали структура его проекта и расположение помещений в нем. Последнее слово должно остаться за языком архитектурных форм, а не за рассуждениями публициста.

Такой подход — вера в преображающую силу архитектуры, в ее социальную миссию — типичен для представителей его поколения. Николай Милютин, сформулировавший теорию «соцгорода», полагал, что на перемены в культуре и быте может повлиять не только переустройство экономики на социалистических основаниях, но и архитектура. городские постройки прежнего типа закрепляли нежелательные формы совместной жизни, тогда как подлинная социалистическая архитектура может служить предпосылкой для формирования нового, коллективного по своей природе, социалистического общества [Милютин 1930: 8]. Эта мысль пронизывает все работы, написанные Кузьминым в тот период.

Уверенность Кузьмина, что он располагает возможностью повлиять на поведение людей, и — что не менее важно — его отношение к этой возможности как к своему долгу можно назвать одним из признаков той эпохи радикального эксперимента. К подобным проблемам обращался и Алексей Гастев, создатель своей теории социальной инженерии, оказавшей заметное влияние на формирование взглядов самого Кузьмина. Гастев не говорил напрямую о манипулятивных стратегиях — социальную инженерию он понимал как науку о рациональной организации труда, — но эффект, которого он добивался, был схож с целями социотехники: направить развитие общества в желаемое русло. Гастев призывал, отбросив ненужную сентиментальность, изучать человека со скрупулезностью, присущей точным наукам. По его мнению, социальная инженерия в будущем должна вытеснить социологию. В отличие от последней, ее главный метод не наблюдение, а социальный эксперимент — исследование форм поведения должно научить управлять ими. Именно поэтому образцом для социальных наук должны стать точные науки, с помощью которых можно не только понять изучаемые процессы, но и взять их под контроль.

Как ни парадоксально, такие призывы в устах как Гастева, так и Кузьмина не лишены поэтичности. Научно-техническая риторика лишь подчеркивает идеологичность мечты.

Поэзия и техника

Кузьмина, как и Гастева, характеризовал своеобразный синкретизм — их взгляды с равным основанием можно назвать политическими и поэтическими. Оба смело устанавливают связь между научным, историографическим и техническим дискурсом.

Та же особенность прослеживается и в их биографиях. После большевистского переворота Гастев оставил поэтическое творчество, чтобы всецело посвятить себя организационной и идеологической работе. Именно этого, заявлял он, требуют новые времена, когда на смену мечтам о светлом будущем приходит реальный труд, направленный на достижение этой цели. «Творческая инженерия, приложенная как к организационной конструкторской работе, так и к работе по переделке человека, — является самой высшей научной и художественной мудростью», — утверждал Гастев [Гастев 1964: 31]. Однако границы между этими сферами он не проводил, называя центральный институт труда, которым он руководил, своим «последним художественным произведением» [Бахрах 1966: 6]. Поэт взялся научить работника, как «правильно ударять» и как «правильно нажимать» [Гастев 1966: 51]. Примечательно, что и в биографии Кузьмина был период заигрывания с поэзией — короткий, но сыгравший важную роль. Именно награда за написание стихотворения обеспечила ему возможность учиться, причем технической специальности [Опыт посмертной автобиографии 2005: 5]. Государству нужны были не только инженеры, но и инженеры-поэты, инженеры-проповедники.

Размышляя о роли архитектора, Кузьмин пишет:

В противовес господствовавшим до сих пор определениям архитектуры как искусства, основанного на интуитивной, вдохновенной деятельности архитектора, направленной на создание абстрактных художественных форм (различные системы), необходимо определять архитектуру как науку по классовой организации производственно-бытовых процессов людей материально-техническими средствами [Кузьмин 1930: 14, лицевая сторона].

Такая позиция отчасти вписывается в дискурс модернизма, представители которого вслед за Адольфом Лоосом предпочитают видеть в архитекторе умелого инженера, а не художника. Но томский студент на этом не останавливается. По его мысли, архитектор проектирует не только пространство, но и ход жизни в нем. он мыслитель и активист, социальный психолог, идеолог [Nędza-Sikoniowska 2020: 96—98]. Кузьмин настолько отдаляется от восприятия архитектуры как искусства, что выходит за рамки научно-технического подхода к ней и, сделав круг, возвращается в сферу языка.

Сам по себе термин «научная организация быта» уже содержит указание на два существенных обстоятельства, необходимых для понимания мировоззрения Кузьмина: одно из них касается роли архитектора, другое — жильца. Обозначив этим понятием методологию работы архитектора, Кузьмин включил в сферу его деятельности создание новых политических, общественных и психологических форм. Таким образом, архитектор должен стать одним из «инженеров человеческих душ», принимая участие в строительстве общества. Другая коннотация в значительной мере носит антропологический характер: убежденность в определяющей роли, какую труд (а значит, и классовое происхождение) играет в жизни, поведении, сознании человека.

Homo laborans

Не случайно в арсенале архитектора оказались методики, позаимствованные из сферы организации труда. Труд — ключевое понятие антропологии Кузьмина, производительность труда — главная цель планировки пространства. Его взгляды сформировались в атмосфере споров о характере нового, советского человека, которого воспитывать должны труд и идеология. Труд занимает центральное место как в марксистской экономике, так и в антропологии— именно благодаря труду, по мнению Энгельса, возник вид homo sapiens [Энгельс 1979].

При этом труд Кузьмин понимает широко, как деятельность человека в целом. «Абсолютного отдыха нет, — считает он, — человек постоянно работает (даже когда он спит)» [Кузьмин 1930: 14, лицевая сторона]. Поэтому, даже проектируя жилое пространство, архитектор обязан стремиться к тому, чтобы стимулировать производительность труда. Идеальный обитатель дома-коммуны выполняет норму не только в шахте, но и во время гигиенических процедур, занятий спортом и отдыха в клубе.

Хотя проект Кузьмина принадлежит области архитектуры, а не изящной словесности, пространство в нем подчинено времени. Перспективу определяет производительность труда, и пространство должно быть организовано по ее законам. Хронотоп дома-коммуны представляет собой рациональное планирование человеческой деятельности, обусловленной пространством. Однако, чтобы достичь цели, то есть эффективного труда, помноженного на эффективный быт, требовалось радикально перестроить само понимание приватности.

Новая «семья»

Изменения в социально-пространственных отношениях, предложенные советским авангардом, неизбежно затрагивали институт семьи. Главной проблемой был отказ от устаревшей модели, в которой женщина трудилась в индивидуальном домашнем хозяйстве, за счет расширения сферы общедоступных услуг. Кузьмин упорно критиковал любой проект, предусматривающий наличие индивидуальной кухни.

В своих размышлениях о семье в новом обществе Кузьмин отталкивается от представлений о ее зарождении и прежних функциях в широком контексте, не исключая и экономического: «Нельзя рассматривать семью как только соединение двух полов, в результате их взаимного тяготения или других каких причин. Необходимо рассматривать семью во всей сложности и совокупности политических, экономических, производственно-бытовых и прочих взаимоотношений мужчины и женщины» [Кузьмин 1928б: 83].

Но, коль скоро формирование института семьи было связано с социально-экономическими отношениями, а они подлежали преобразованию, отсюда следовало, что и семьи в привычном виде уже не будет существовать. Кузьмин прямо пишет — семьи в традиционном смысле в его проекте нет: «Пролетариат должен немедленно приступить к уничтожению семьи, как органа угнетения и эксплуатации. В доме-коммуне я трактую семью как чисто товарищеский, физиологически необходимый, исторически неизбежный союз рабочего мужчины и работницы-женщины» [Кузьмин 1928б: 83]. В другом месте читаем: «Семьи, в обычном понимании этого слова, не существует. Дети живут самостоятельно, имея, конечно, соответствующую связь с родителями (через теплые коридоры)» [Кузьмин 1930: 16, лицевая сторона]. Правда, архитектор все-таки делит обитателей дома-коммуны на «холостых» и «семейных», но, говоря о последних, всегда использует кавычки: «“родители”, т. е. семейный костяк (бывш. “муж” и “жена”) спят в специальных комнатах, но в остальном быту они сливаются со всем коллективом» [Кузьмин 1930: 16, лицевая сторона]. Именно коллективизация приватности позволяет, по мысли Кузьмина, решить проблему отчуждения семьи, а значит, устранить источник эгоизма, угнетения и насилия. Избавление от одного порочного элемента автоматически исцелит множество социальных недугов. Утопия Кузьмина — как и любая уважающая себя утопия — рисует картину естественной, уже ничем (искусственно или внешне) не омраченной гармонии: «Рабочие и работницы с утра вливаются в русло трудовой, коллективной жизни. Все, холостые и “семейные”, направляются в центральную столовую — пить чай, завтракать. <…> затем работа» [Кузьмин 1928б: 83].

Идеи Кузьмина возникли не на пустом месте: архитектор охотно цитирует своих учителей, затрагивающих тему обобществления домашнего пространства (прежде всего Энгельса и Ленина). он подчеркивает, что, несмотря на социально-политические изменения, «семья замурована и продолжает замуровываться в клетушку с ее капитальными стенами, уютом и проч. забывается, что <…> продолжается позорное рабство женщины, освобожденной законами октября» [Кузьмин 1928б: 83]. Пути решения этой проблемы он ищет в планах обобществления повседневных домашних обязанностей — процесс, которому должно содействовать не только руководство страны, но и архитекторы.

Пользователь пространства

На самом деле, учитывая острый жилищный кризис, наступивший после революции, советская семья могла рассчитывать в лучшем случае на отдельную комнату, да и то весьма скромных размеров. Изначально Ленин назвал «богатыми» такие квартиры, где число комнат было не меньше числа жильцов, — их следовало «уплотнить», вселив новых квартирантов. Это означало, что человек в принципе не имеет права на отдельную комнату. Однако в скором времени ситуация усугубилась: речь шла уже не о количестве комнат, а о площади, приходившейся на человека [Меерович 2008: 11, 16—17]. Описывая распределение пространства в коммунальных квартирах, Светлана Бойм с горечью констатировала: «Советской душе населения полагалась не комната, а квадратные метры» [Бойм 2002: 162]. Николай Кузьмин пошел дальше. Он предложил уменьшить количество квадратных метров на человека в спальне, ведь в этом помещении жилец только спит [Кузьмин 1930: 16]. В результате в распоряжении человека оказывались не столько квадратные, сколько кубические метры — достаточное количество воздуха, необходимое для здорового сна. Никому не принадлежащий воздух мог считаться идеологически безупречной единицей измерения.

На рубеже 20-х и 30-х годов ХХ века в СССР появляются и другие проекты, авторы которых предлагают средствами архитектуры способствовать обобществлению быта. Но анжеро-судженскую коммуну на их фоне выделяет подход к пространству, принципиально разделенному не по признаку принадлежности, а по функциональным критериям. Хотя обитатель коммуны у Кузьмина может пользоваться всеми частями обширного комплекса, ему не принадлежит ни один квадратный сантиметр пространства: и спальня, и гардероб, и ванная — общие. Даже кровать не «его» или «ее»: в зависимости от возраста и социального статуса (например, беременности) жильцы ночуют в разных помещениях. Отличительная черта коммунальной квартиры — многофункциональность пространства [Бойм 2002: 162]. Все, для чего не надо пользоваться общими помещениями (кухней, туалетом), происходит в тесноте комнаты. Проект Кузьмина представлял собой полную противоположность этой действительности, потому что его главная особенность состояла в функциональности пространства [Нендза-Щикониовска 2017: 128—129]. Олицетворяя дискурс своей эпохи, этот проект в корне противоречил ее реалиям.

* * *

Вектор модерности — от стихийности, индивидуализма, обилия, уюта к упорядоченности, массовости, простоте, аскезе — нашел отражение, как с визуальной, так и с практической точки зрения, в архитектуре. Функциональная громада вытеснила изящный фасад, инженер — вдохновенного художника, свободные человеческие отношения — мещанский уют. Как и предписывали постулаты модернизма, борьба с архитектурными украшениями имела моральную подоплеку, искореняя не только декоративные фасады, но и то, что они скрывали. Пространство должно было не только отвечать новым потребностям, но и формировать их — это наложило своеобразный отпечаток на новую архитектуру СССР, страны, где революция произошла не только на политическом уровне.

Кузьмин неукоснительно придерживался модернистского догмата, согласно которому «форма следует за функцией». его проект — знак, объединяющий в себе архитектуру и план переустройства общества, означающее и означаемое [Nędza-Sikoniowska 2020: 92—93]. Томский архитектор подчеркивал, что не считает свой проект утопией, подразумевая под этим словом иллюзию, неосуществимый план. Технически реализовать проект дома-коммуны не составляло особого труда. Вероятно, именно этот факт вызвал — и до сих пор вызывает — понятные страхи2: в слишком многих отношениях он нисколько не утопичен.

Однако, поскольку никто никогда не пытался претворить этот проект в жизнь, в самом принципиальном вопросе — бескомпромиссности — он так и остался утопией. Анжеро-судженский ансамбль не являлся предложением реформы, или — обращаясь к терминологии Карла Маннгейма — «ориентированной на цели» идеологией, стремящейся к переменам, но при этом «вмонтированной в существующую картину мира». Предложение Кузьмина «полностью взрывает существующий в данный момент порядок вещей» [Mannheim 1954]3.

То, что амбициозные проекты постройки новых, рабочих городов оставались неосуществленными, не было случайностью: власти, вероятно, прекрасно понимали, что весь этот спектакль носит чисто ритуальный характер4. Множество усилий прикладывалось к тому, чтобы придать ему видимость реальности: приглашены выдающиеся архитекторы, в том числе иностранные, объявлены конкурсы, профессиональное сообщество захлестнула бурная дискуссия, искренне заинтересовавшая наиболее заметных его представителей. В прессе — пропаганда картины светлого будущего, до которого рукой подать. и все это заведомо обречено на провал, потому что никто не собирается выделять средства даже на удовлетворение элементарных человеческих потребностей, не говоря уже о масштабных проектах, таких, как жилые комбинаты, линейные города и вошедшие в моду еще до революции города-сады. Вполне возможно, что Кузьмин не ошибся, подсчитав, что его проект обошелся бы государству дешевле обеспечения работников жильем в традиционных барачных постройках [Кузьмин 1930: 16, на обороте], но он не принимал во внимание, что власти не рассчитывали тогда даже на этот минимум.

Поэтому сибирский проект следует интерпретировать не столько как иллюстрацию своей эпохи, сколько как иллюстрацию дискурса тех лет — споров о новом человеке, новом обществе, новом труде, новой семье, новом теле. И сегодня сквозь утопическую картину Кузьмина невольно проступает не только дистопийное обличение сложившегося порядка вещей, но прежде всего антиутопическое предостережение.

Пер. с польск. Татьяны Пирусской

Библиография / References

[Баландин 2005] — Баландин С. «Небезызвестный» и «хрестоматийный на десятилетия пример вопиющего искажения идеи» в дипломном проекте // Николай Кузьмин. К 100-летию со дня рождения. Сборник статей и материалов / Ред. С. Таранин. М.: ООО «НИКА», 2005. C. 41—111.

(Balandin S. «Nebezyzvestnyy» i «khrestomatiynyy na desyatiletiya primer vopiyushchego iskazheniya idei» v diplomnom proyekte // Nikolay Kuz’min. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya. Sbornik statey i materialov / Ed. by S. Ta ra nin. Moscow, 2005. P. 41—111.)

[Бахрах 1966] — Бахрах Н., Гастев Ю., Лосев А., Петров Е. Алексей Капитонович Гастев и его «последнее художественное произведение» // Гастев А. Как надо работать. Практическое введение в науку организации труда. М.: Экономика, 1966. C. 5—16.

(Bakhrakh N., Gastev Yu., Losev A., Petrov Ye. Aleksey Kapitonovich Gastev i yego «posledneye khudozhestvennoye proizvedeniye» // Gastev A. Kak nado rabotat’. Prakticheskoye vvedeniye v nauku organizatsii truda. Moscow, 1966. P. 5—16.)

[Бойм 2002] — Бойм C. Общие места. Мифология повседневной жизни. М.: Новое литературное обозрение, 2002.

(Boym C. Obshchiye mesta. Mifologiya povsednevnoy zhizni. Moscow, 2002.)

[Гастев 1964] — Гастев А. Поэзия рабочего удара. М.: Советский писатель, 1964.

(Gastev A. Poeziya rabochego udara. Moscow, 1964.)

[Гастев 1966] — Гастев А. Восстание культуры // Гастев А. Как надо работать. Практическое введение в науку организации труда. м.: Экономика, 1966. C. 33—61.

(Gastev A. Vosstaniye kul’tury // Gastev A. Kak nado rabotat’. Prakticheskoye vvedeniye v nauku organizatsii truda. Moscow, 1966. P. 33—61.)

[Гинзбург 1934] — Гинзбург М. Жилище. М.: Госстройиздат, 1934.

(Ginzburg M. Zhilishche. Moscow, 1934.)

[Кузьмин 1928a] — В.К. [ recte:Н. Кузьмин]. Конструктивизм и конструктивисты на местах // Современная архитектура. 1928. № 3. C. 103—104.

(V. K. [recte: N. Kuz’min]. Konstruktivizm i konstruktivisty na mestakh // Sovremennaya arkhitektura. 1928. № 3. P. 103—104.)

[Кузьмин 1928б] — В. [recte:Н.] Кузьмин. О рабочем жилищном строительстве // Современная архитектура. 1928. № 3. C. 82—83.

(V. [recte: N.] Kuz’min. O rabochem zhilishchnom stroitel’stve // Sovremennaya arkhitektura. 1928. № 3. P. 82—83.)

[Кузьмин 1928—1929] — Кузьмин Н. C. Дипломный проект «Дом-коммуна для Анжеро-Судженских горняков» / Руководитель К. Лыгин. Томск, 1928—1929. Копия документа / Архив Музея истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина при Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ). Инв. №2201. Э. 31. З. 3. В. 9.

(Kuz’min N.C. Diplomnyy proyekt «Dom-kommuna dlya Anzhero-Sudzhenskikh gornyakov» / rukovoditel’ K. Lygin. Tomsk 1928—1929. Kopiya dokumenta // Arkhiv Muzeya istorii arkhitektury Sibiri im. S. N. Balandina pri Novosibirskom gosudarstvennym universitete arkhitektury, dizayna i iskusstv (NGUADI). Inv. № 2201. E. 31. Z. 3. V. 9.)

[Кузьмин 1930] — [recte:Н.] Кузьмин. Проблема научной организации быта // Современная архитектура. 1930. № 3. Л. 14—16.

([recte: N.] Kuz’min. Problema Nauchnoy organizatsii byta // Sovremennaya arkhitektura. 1930. № 3. Sheets 14—16).

[Меерович 2008] — Меерович М. Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство управления людьми (1917— 1937 годы). М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2008.

(Meyerovich M. Nakazaniye zhilishchem: zhilishchnaya politika v SSSR kak sredstvo upravleniya lyud’mi (1917—1937 gody). Moscow, 2008.)

[Милютин 1930] — Милютин Н. Соцгород. Проблемы строительства социалистических городов: основные вопросы рациональной планировки и строительства населенных пунктов СССР. М.; Л.: Государственное издательство (ГИЗ), 1930.

(Milyutin N. Sotsgorod. Problemy stroitel’stva sotsialisticheskikh gorodov: Osnovnyye voprosy ratsional’noy planirovki i stroitel’stva naselonnykh punktov SSSR. Moscow; Leningrad, 1930.)

[Невзгодин 2005] — Невзгодин И. Музыка будущего — дипломный проект дома-коммуны Н.С. Кузьмина // Проект Сибирь. 2005. № 23. C. 52—56.

(Nevzgodin I. Muzyka budushchego — diplomnyy proyekt doma-kommuny N.S. Kuz’mina // Proyekt Sibir’. 2005. № 23. P. 52—56.)

[Нендза-Щикониовска 2017] — Нендза-Щикониовска К. Пространство нового начала: сибирская утопия Николая Кузьмина // Проект Байкал. 2017. № 52. C. 128—131.

(Nędza-Sikoniowska K. Prostranstvo novogo nachala: sibirskaya utopiya Nikolaya Kuz’mina // Proyekt Baykal. 2017. № 52. P. 128—131.)

[Опыт посмертной автобиографии 2005] — Опыт посмертной автобиографии / [recte: ред. Н. Кузьмина, С. Таранин] // Николай Кузьмин. К 100-летию со дня рождения. Сборник статей и материалов / [Ред. С. Таранин]. М.: ООО «НиКА», 2005. C. 4—34.

(Opyt posmertnoy avtobiografii / [Ed. by N. Kuz’mina, S. Taranin] // Nikolay Kuz’min. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya. Sbornik statey i materialov / [Ed. S. Taranin]. Moscow, 2005. P. 4—34.)

[Хан-Магомедов 2001] — Хан-Магомедов С. Архитектура советского авангарда. Т. 2: Социальные проблемы. М.: Стройиздат, 2001.

(Khan-Magomedov S. Arkhitektura sovetskogo avangarda. Vol. 2: Sotsial’nyye problemy. Moscow, 2001.)

[Хмельницкий 2013] — Хмельницкий Д. Николай Милютин в истории советской архитектуры // Архитектор Николай Милютин / Ред. Д. Хмельницкий, Е. милютина. М.: Новое литературное обозрение, 2013. C. 5—376.

(Khmel’nitskiy D. Nikolay Milyutin v istorii sovetskoy arkhitektury // Arkhitektor Nikolay Milyutin / Ed. D. Khmel’nitskiy, Ye. Milyutina. Moscow, 2013. P. 5—376.)

[Энгельс 1979] — Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. М.: Политиздат, 1979.

(Engels F. Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. Moscow, 1979. — In Russ.)

[Collins 1968] — Collins G.R. The Visionary Tradition in Architecture // The Metropolitan Museum of Art Bulletin. April 1968. № 8. Vol. XXVI. P. 310— 321.

[Mannheim 1954] — Mannheim K. Ideology and Utopia. An Introduction to the Sociology of Knowledge / Transl. by Wirth L. and Shils E. New York: Harcourt, Brace & Co.; London: Routledge & Kegan Paul, 1954.

[Nędza-Sikoniowska 2019] — Nędza-Sikoniowska K. “Czasie, naprzód!” Chronometraż w zakładzie pracy, w radzieckim społeczeńst wie, w nowej rodzinie // Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре / Ed. by A. Dudek. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019. S. 331—346.

[Nędza-Sikoniowska 2020] — Nędza-Sikoniowska K. Project of а House-Commune for Anzhero-Sudzhensk as a Part of the Soviet Utopian Discourse of the late 1920s and early 1930 // Journal of Urban Ethnology. 2020 [в печати].

[Stites 1989] — Stites R. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. New York; Oxford: Oxford University Press, 1989.