Опубликовано в журнале НЛО, номер 6, 2020

Сергей Ушакин (Принстонский университет, профессор кафедры антропологии и кафедры славянских языков и литератур)

Serguei Alex. Oushakine (Princeton University, Professor of the Department of Anthropology and the Department of Slavic Languages and Literatures)

Ключевые слова: постколониализм, Беларусь, идентичность, Адраджэнне, Возрождение

Key words: identity, Adradžennie, nationalism, deco lonization, postcommunism

УДК/UDC: 394+325+ 32.019.5

Аннотация: В статье дается обзор основных идей и принципов постсоветской версии постколониального мышления, которые были сформулированы в работах Сергея Дубавца и Валентина Акудовича, двух ведущих деятелей движения национального Возрождения Беларуси (1988—1995). «Рациональный национализм» Дубавца предложил своеобразную программу последовательного реформатирования истории и культуры, позволяющую свести воедино почву, нацию и язык. В свою очередь, идеи Акудовича о системном «стилистическом отсутствии» выявили в исторических лакунах и прерывностях знаки целенаправленного не-присутствия угнетенных. Многочисленные публикации этих авторов хорошо демонстрируют то, как практики дистанцирования, формы отсутствия и зоны молчания стали главными особенностями постколониальной мысли в процессе распада СССР. Апофатический национализм с его акцентом на негативной картографии прошлого и настоящего в итоге оказался важнейшим способом утверждения идеи о государстве-нации.

Abstract: The article reviews main ideas and principles of the post-Soviet version of postcolonial thought formulated in the works of Siarhei Dubavets and Valiantsin Akudovich, two leading figures of the Belarusian national Rebirth (1988—1995), an intellectual and social movement that aimed to restore the Belarusian national identity. In his program of “rational nationalism” Dubavet insisted on the necessity to intellectually reformat Belarusian history and culture in order to link together soil, nation, and language. In turn, Akudovich’s writings about systemic “stylistic absence” of Belarusians foregrounded historical lacunaes and discontinuities, reading them as signs and symbols of the purposeful non-presence of the oppressed. Multiple publications of these two authors demonstrate well how practices of distancing, forms of absence, and zones of silence became distinctive characteristics of postcolonial thought during the fall of the USSR. Apophatic nationalism, with its emphasis on the negative cartography of the past and present, emerged as a crucial tool for affirming the idea of a nation-state.

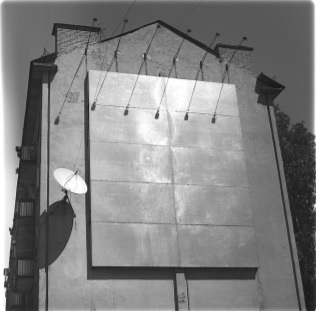

В этом эссе я использую работы из серии «Tabula Rasa» (2001—2016) минского фотографа и художника Сергея Ждановича, который сопроводил ее таким послесловием: «Пустой билборд в результате нашей рефлексии становится объектом эстетическим. Как и чистый лист бумаги, он хранит в себе энергетический потенциал нереализованного, неувиденного, непонятого. Он притягивает к себе внимание, оставаясь при этом объектом, замкнутым для восприятия. Мы смотрим на него как на закрашенное зеркало, пытаясь получить визуальный образ или знание, но видим лишь информационный вакуум. Ничего нет, ничего не происходит, ничто не забыто». Все изображения любезно предоставлены Сергеем Ждановичем. Целиком серия доступна здесь: https://www.sites.google.com/site/zhdanovichsergey/series/tabula.

…самым распространенным политическим и географическим экспортом империализма была, безусловно, национальная идентичность (nationality).

Билл Эшкрофт. Future Thinking. Postcolonial Utopianism, 2015

Национальная идея овладевает массами благодаря стремлению каждого человека приобщить себя к элите, к моральному большинству, к сообществу порядочных людей.

Сергей Дубавец. Русская книга, 2009

…имея прилагательное «беларуский»… мы не знаем, на что его прицепить.

Валентин Акудович. Уводзiны ў новую лiтаратурную сiтуацыю, 2000

Что такое свобода, в Минске многие понимают по-разному. Например, для белорусского Свободного театра свобода — это жизнь вне системы. С момента своего основания в 2005 году театр не имел постоянной «прописки», работая на импровизированных площадках — в клубах, квартирах или частных домах. Новости о театре распространялись в сети. Друзья делились своими впечатлениями. Газеты — включая «The Guardian» и «The New York Times» [Ravenhill 2009; Stern 2009] — освещали позицию театра, открыто выступавшего с резкой критикой политического строя в Беларуси. Но как учреждение театр оставался эфемерным «Летучим голландцем» в стране, не имеющей моря.

Учитывая репутацию театра, я не мог упустить шанс увидеть «Летучего голландца», так сказать, своими глазами. В один из зимних вечеров 2009 года я оказался в частном секторе Минска. В одном из деревянных жилых домов театр давал спектакль «Зона молчания» (поставленный в 2008 году). Театральным залом служила самая большая комната дома. Устройство импровизированного театра было вынужденно минималистским: зрители размещались на скамейках и полу, всего в нескольких шагах от «сцены». Подобная — физическая — близость усиливала эстетический эффект. Казалось, что участники спектакля выходили к зрителям не для того, чтобы «разыграть пьесу», а для того, чтобы поделиться личными переживаниями со случайными «попутчиками». И, как я узнал позже, по крайней мере часть историй об унижениях, издевательствах и безответной любви, с которых начался спектакль, действительно была автобиографической.

Начавшись с биооткровений, «Зона молчания» продолжилась еще одним действием, состоящим из череды горьких монологов страдания. Закоренелый коммунист, уличный актер-гей и безрукий рок-гитарист рассказывали о своей непростой жизни. В конце каждого монолога на стену проецировалась фотография реального человека, чья история только что была представлена актером. «Театральные монологи» были продуктом документальных интервью, и портреты «героев» служили своеобразными визуальными подписями, удостоверяющими аутентичность происходящего на сцене. Такое сосуществование постановочных персонажей и их реальных прототипов в пределах одного «сценического» пространства создавало странное ощущение нарративного и перформативного единства: жизненные истории казались биографиями, взятыми взаймы, но пришедшимися впору.

Однако в самом пронзительном действии пьесы не было ни монологов, ни прототипов. «Цифры» — финальное действие спектакля — состояли из цепи коротких (5—7 мин.) эпизодов, в которых танец, пантомима или песня сопровождались сухой статистикой, выведенной проектором на стену позади актеров. В первом эпизоде действия из большого чемодана, вывезенного в комнату актером-мужчиной, молча возникала девушка в традиционном белорусском платье. Под аккомпанемент трех мужчин-музыкантов она начинала экспрессивный народный танец, быстро переходящий в стриптиз. молчание актеров компенсировалось цифрами на стене: 34 000 молодых женщин в Беларуси нуждаются в трудоустройстве; в сотрудничестве с Министерством культуры 13 модельных агентств участвуют в поставке белорусских женщин в сексуальное рабство за рубеж; в 2007 году в Беларуси зарегистрировано 2842 случая торговли людьми. В еще одном эпизоде страстное танго молниеносно превращалось в danse macabre, в то время как статданные расшифровывали суть номера, информируя зрителей о том, что в Беларуси 60% замужних женщин подвергаются домашнему насилию.

По ходу спектакля эти приемы молниеносной сюжетной инверсии и контрмонтажа становились главными. момент радости — «Чаму ж мне не петь, чаму ж не гудеть», как говорилось в одной из исполненных песен, — неизбежно выступал началом грядущей катастрофы. Исходное благополучие всегда оказывалось уловкой. В этом радикальном противопоставлении зачина и развязки, формы и содержания, цифр и людей было нечто зловещее. Связь между рассказом и рассказчиком, эффективно подчеркнутая в первом и втором действиях спектакля, полностью разрывалась в третьем. Цифры жили своей жизнью — точно так же, как и веселые песни и пантомимы. Актеры, танцоры и статистика существовали в своих замкнутых мирах — автономно и без разговоров.

Страна, возникшая в финале спектакля, действительно была «зоной молчания», архипелагом приглушенного страдания и отчаяния. В конце представления вся небольшая труппа выходила на сцену, напевая про себя «Po zegnanie ojczyzny» («Прощание с родиной») Михаила Огинского. Но этот меланхоличный полонез в данном случае звучал не как романтическая ностальгия по стране, которой никогда не было, а как мрачное и гневное прощание со страной, которой уже никогда не будет. Постепенное стирание прямой речи завершалось в спектакле своеобразной минутой молчания, во время которой луч проектора выводил на стену одно имя за другим: Феликс Дзержинский (создатель ВЧК); Александр Малиновский (основатель кибернетики); Хаим Азриэль Вейцман (первый президент Израиля), Николай Судзиловский (первый председатель Гавайского Сената), Тадеуш Костюшко (военачальник, воевавший на стороне Польши и США в XVIII веке), Шимон Перес (нобелевский лауреат 1994 года), Гийом Аполлинер, Марк Шагал, Ирвинг Берлин, Ральф Лорен, Харрисон Форд, Кирк Дуглас…

Несмотря на свои польские, еврейские, русские, французские или американские имена, все эти люди были связаны общей судьбой. Все они, как утверждал последний слайд спектакля, «были белорусами по происхождению». Но в контексте спектакля смысл этого сообщения читался чуть иначе. Казалось, слайд сообщал: «Все они состоялись за пределами своей родины». Страна, издавна известная как место вынужденной оседлости, вдруг оказывалась неистощимым источником современных номадов (см.: [Халезін, каляда і зайка 2009; Мальдзіс 1998]).

Мнения моих минских друзей и знакомых о спектакле не были единодушными. Одни выражали сомнения по поводу статистики, озвученной в пьесе. Других удивляла та легкость, с которой сюжеты, предложенные Свободным театром, вписывались в знакомый геополитический нарратив о «последней диктатуре Европы». И тем не менее при всей своей случайной или сознательной тенденциозности «Зона молчания» удачно обозначила важнейшие темы и механизмы, с помощью которых прошлое и настоящее становятся доступными для широкой публики в современной Беларуси. В «Зоне молчания» можно видеть симптом посткоммунистического состояния в целом: независимость в данном случае выступала не предлогом для гордости за исторические достижения, не поводом для выработки планов нового будущего, а причиной для бесконечных историй о бесправии и угнетении — в прошлом и в настоящем. Длинный перечень «белорусов по происхождению» убедительно доказывал, что свобода здесь — это прежде всего свобода бегства.

Следуя направлению, заданному спектаклем, в этой статье я проанализирую сходные материалы, которые я собрал во время полевой работы в Минске в 2009 и 2014 годах. На основе этих источников я покажу, как независимость после распада Советского Союза выразилась в устойчивом наборе идей, образов и форм, которые акцентировали отсутствие, отказ и молчаливое дистанцирование.

В последние десятилетия образ угнетенного (subaltern), чья идентичность и речь не поддаются мгновенному узнаванию, стал парадигмальным примером колониальной субъективности [Morris 2010]. Как правило, дискурсивная и социальная невнятность угнетенного (часто и ошибочно воспринимаемая как самоналоженное молчание) понимается как продукт двойного кодирования. А именно: угнетенный, 1) будучи подчиненным структурам власти, 2) расшатывает эти структуры изнутри — именно благодаря тому, что без доступа к адекватным для данной ситуации дискурсивным инструментам и / или механизмам власти местоположенность угнетенного в этих структурах всегда частична. Помня об этой структурной — постколониальной — динамике субъективирующей власти, в своем исследовании я буду анализировать формы культурного воображения, способы мышления и типы рассуждений, в которых невнятная фигура угнетенного превращается в фигуру речи, в литературный троп. «Зоны молчания», о которых пойдет речь, были созданы сознательно. Меня интересуют как происхождение и последствия этой безмолвной эстетики посткоммунистической постколониальности, так и эффективность попыток представить настоящее с точки зрения отсутствия.

Моя попытка воспринимать посткоммунистическое состояние Беларуси сквозь концептуальную призму постколониальных исследований продолжает тенденцию, формировавшуюся в последние два десятилетия. Дэвид Чиони Мур, специалист по африканской литературе, был, пожалуй, первым исследователем, который задал в 2001 году важный вопрос о сходстве и различии «пост» в «постколониальном» и «постсоветском» мирах [Moore 2001]. С тех пор ответы на вопрос мура формулировались самыми разными способами. Нередко постсоветский и постколониальный уравнивались в них с постмодернистским и посттоталитарным (аналогичным образом «советское» беспроблемно отождествлялось с «колониальным»). Соседство столь разных «пост’ов», как неоднократно отмечали исследователи, вряд ли можно назвать гармоничным [Hladík 2011; Kudaibergenova 2016; Snochowska-Gonzalez 2012; Ушакин 2011]. Предполагаемое семейное сходство этих концепций пока еше не приобрело продуктивной и убедительной рамки — ни для анализа государственного социализма как формы колониальной практики, ни для понимания постсоветского состояния как варианта постколониальности.

В 2009 году Шарад Чари и кэтрин Вердери попытались вновь привлечь внимание к пересечению постколониальной и посткоммунистической повесток, призвав исследователей «думать между пост’aми» — для того, чтобы преодолеть эпистемологические шаблоны холодной войны [Chari, Verdery 2009]. Новая этнография, по мнению этих авторов, должна была строиться на новых принципах: «аборигены» (natives) не могут больше выступать исключительно как источники информации, они должны восприниматься и как «аналитики», рефлексирующие по поводу своего состояния с помощью своих собственных категорий [Ibid.: 29]. Моя статья — попытка ответа на призыв Чари и Вердери. Интеллектуальный труд «аборигенов» понимается здесь как форма производства знания, которая одновременно является перформативной и аналитической, репрезентационной и интерпретационной. В центре моего внимания — интеллектуально насыщенное поле литературы по национальной истории и национальной идентичности, которое сложилось с конца 1980-х до середины 1990-х годов — в период белорусского национального Адраджэньня (Возрождения).

Эссе и манифесты Возрождения, написанные преимущественно белорусскими писателями, философами и историками, не были рассчитаны на академическую аудиторию. Подавляющее большинство этих текстов крайне далеко от беспристрастных и скрупулезных исследований. однако они сыграли важную роль в формировании общей дискурсивной среды, повлияв на становление других форм культурного производства в Беларуси. Идеи и термины, озвученные в этих работах, часто цитируются так называемыми «свядомыми» (сознательными) или «национально ангажированными» белорусами. Но эта литература важна не только как свидетельство интеллектуального национализма, ставшего господствующим во многих постсоциалистических странах. Ее привлекательность еще и в том, что это — редкий пример литературы, которая является постсоциалистической и постколониальной одновременно.

Как и многие антиимперские и антиколониальные движения, белорусский вариант постколониального мышления тоже сочетает в себе стремление выйти за пределы зависимости с желанием выяснить природу этой зависимости. Однако в данном случае есть и одно существенное различие, тесно связанное с логикой и наследием государственного социализма. Постколониальные истории о советском-как-имперском редко строятся на аргументах о добыче и эксплуатации ресурсов, столь принципиальных для антиколониальных движений (см.: [Анцiпенка 2008; Annus 2016; Kołodziejczyk, Sxandru 2016; Pucherová, Gáfrik 2015]). Экспансия государственного социализма, коренным образом преобразовавшая территорию и население Советского Союза, в меньшей степени руководствовалась идеями экономической эффективности и финансовой прибыли. На передний план выходили разнообразные проекты социальной инженерии — будь то, например, интенсивная культурная гомогенизация очень разнообразного населения или ускоренное формирование рабочего класса в целях создания устойчивой демографической основы правящего режима. Иными словами, строительство государственного социализма было, прежде всего, способом минимизации «неопределенности демографических, а не территориальных границ» [Spivak 1999: 139]. Универсалистская логика капитала в данном случае заменялась не менее универсалистским идеалом социального равенства, точнее — социального выравнивания.

Не будет преувеличением считать, что сходная не-экономическая концепция социального развития по-прежнему определяет и постколониальное восприятие прошлого: имперское (советское) господство главным образом интерпретируется как процесс, в ходе которого угнетенные оказались лишенными не столько своего материального благополучия, сколько той истории, которую они могли бы иметь (см. также: [Ashcroft 2001a: 104—106]). Соответственно, процесс деколонизации редко выступает как процесс планирования иного, внеколониального, будущего, материализуясь, прежде всего, в виде «войны во имя украденного прошлого» [Лукашук 2006: 8] или — в менее милитаризованной транскрипции — в виде починки «историй, выведенных из строя (disabled histories)» [Stoller 2009: 20].

В этом отношении постколонии коммунизма имеют много общего с колониальной ситуацией, изученной Ранаджитом Гухой в его исследованиях индийского национализма. Как отмечал Гуха, индийская колониальная буржуазия, лишившись реальной экономической и политической власти, могла конкурировать с колонизаторами за гегемонию только путем мобилизации «народа в политическом пространстве, созданном собственноручно», а именно: путем «превращения “всех членов общества” — в нацию, а их “общих интересов” — в идеальную форму национализма» [Guha 1997: 101]. В постсоциалистических странах «нация» выполняет сходную организующую функцию: выступая в виде структурного аналога империи, она «локализует центр имперской власти в уже существующих колониальных элитах», как выразительно охарактеризовал эту постколониальную динамику развития Билл Эшкрофт [Ashcroft 2001a: 178, курсив мой. — С.У.].

Существенная разница здесь заключается в том, что в процессе войны «во имя украденного прошлого» посткоммунистические постколониалисты использовали «нацию» в качестве местной альтернативы двум предлагаемым типам универсальности — капитализму (с его рынком и накоплением капитала) и коммунизму (с его интернационализмом и классовой солидарностью). «Нация» как специфическая форма постсоциалистического сообщества сделала риторически возможной горизонтальную связанность, которая преодолевала различия, связанные с возрастом, полом, классом или религией [Gapova 2002; Pershai 2006; Bekus 2010].

Однако историографические попытки избавить «местную» историю от ограничительных рамок «имперского» архива не лишены серьезных проблем. Наиболее очевидной трудностью, на мой взгляд, является то, что желание видеть в радикальном модернизмe советского периода исключительно форму имперского присутствия обнажили отсутствие альтернативных моделей модернизма (и модернизации), на которые можно было бы опереться в создании новой истории независимой нации (см.: [Stierstofer 2015]). Неспособность позитивно переработать наследие социалистического модернизма привело не только к «неспособности думать о новых формах современного общества», но и к «капитуляции перед старыми формами государственной организации» [Chatterjee 1993: 11]. В итоге модель этнонационального государства стала господствующей моделью современного социально-политического устройства, а элиты прошлого стали восприниматься как основной источник вдохновения в настоящем.

Беларусь — проблема. Беларусь — аномалия

«Антология современной белорусской мысли» — увесистый, 500-страничный сборник статей и эссе — вышел в свет в 2003 году и был задуман как поворотная публикация текстов о независимости Беларуси (см.: [Шитцова 2013: 85]). Антология должна была стать основой архива, который мог бы задокументировать процесс национального Возрождения. По словам редактора, сборник должен был ознаменовать «начало нового белорусского дискурса», и главная задача состояла в том, чтобы «локализовать страну и культуру… в иных исторических и культурологических контекстах, с использованием иных временных масштабов и за пределами советского марксистского дискурса» [Анцiпенка 2003: 7] [2]. Судя по текстам, такая интеллектуальная «передислокация» была, скорее, делом будущего. Для начала авторы постарались определиться с теми «иными» «историческими и культурологическими контекстами», которые и должны были бы стать со временем своими. Показательно, что для многих участников «антологии» главной эпистемологической загадкой стала не столько проблема передислокации «страны и культуры» в новые контексты, сколько изначальная дислокация самой Беларуси. Владимир Мацкевич, один из авторов «Антологии», описал эту ситуацию в виде лозунга «Беларусь — проблема», отразив в нем ситуацию фундаментальной неопределенности. Как пояснял Мацкевич:

Республика Беларусь объектно и предметно описывается в тех же самых схемах и понятиях, что и Республика Польша или Литовская Республика, но мы не узнаем ничего о реальном бытии (быцьцё) Беларуси, если не будем принимать во внимание тот факт, что Литовская Республика — это успех, победа, достижение и выигрыш литовцев, а республика Беларусь — несчастье, нежданный итог, проигрыш в сознании большого числа белорусов [Мацкевіч 2003: 206].

Выделю две важные темы в этой цитате. Первая — это уже знакомый семантический разрыв между опытом и его выражением. Готовые «схемы и понятия» могут произвести эффект смыслового узнавания («республика»), но они вряд ли в состоянии прояснить реальное положение дел. Псевдосходства, вызванные подобной адаптацией понятий, оставляют за скобками радикальные социальные отличия и исторические особенности. Для того чтобы узнать «о реальном бытии Беларуси», необходимо выйти за пределы доступных «понятий».

Вторым важным элементом в цитате Мацкевича является троп «проигрыша и несчастья» как исходной точки отсчета. Проблематизация независимости страны у авторов Возрождения нередко начинается с репрезентации Беларуси как «аномалии», как страны, которая «выпала из нормального и естественного (натуральнага) исторического процесса» [Быкаў 2008: 29]. Как я покажу дальше, эти две базовые идеи — понятийного диссонанса и исторической неадекватности — и создали важнейшую основу для постколониального мышления в Беларуси.

Взятая сама по себе, негативная поэтика национальной морфологии может показаться знакомой; учитывая глобальную историю постколониального национализма, ничего «аномального» в привлекательности негативной поэтики нет [3]. Тот же Гуха, например, в своем исследовании индии описывает похожую динамику. Популярный лозунг «У нас нет истории. У нас должна быть своя история!» очень быстро перерос там в лозунг «Мы еще не нация. Мы должны стать нацией!» [Guha 1997: 202]. Впрочем, важность этой негативной поэтики заключается не в ее содержании, а в ее социальном эффекте. «Проблематизация» Беларуси не свелась к «организации [негативных] репрезентаций» (хотя такие репрезентации преобладали) [Foucault 1998: 117]. Негативная направленность историй о «проигрышах и несчастьях» оказалась на редкость позитивной: она трансформировала имеющийся «набор преград и трудностей в проблемы», которые требовали особых форм мышления [Ibid.]. «Аномалия», как ни странно, привела к автономии. Аналитическое дистанцирование породило интеллектуальный анклав. Валентин Акудович, один из ключевых антиколониальных мыслителей Беларуси и соредактор «Антологии», хорошо выразил эту динамику в своей статье:

Беларусь как интеллектуальная проблема не только объединила всех, кто имел способности критической аналитики и абстрактной рефлексии в их современных рамках, она еще взяла на себя роль лаборатории, экспериментального цеха, полигона, где белорусское мышление, в значении уже собственно белорусского, вырабатывала приемлемые для своих потребностей системы терминологий, вырабатывала логические конструкции, нащупывала для себя универсальные идеи… [Акудовіч 2003: 15].

Полигоном аналитики и рефлексии стали журналы «ARCHE», «Фрагмэнты» и «Перекрестки», а также различные неформальные образовательные учреждения. Именно там сконцентрировались основные попытки «превратить» Беларусь в интеллектуальную проблему. Именно там произошел и существенный интеллектуальный сдвиг. Оказавшись не в состоянии перевести свои идеи, теории и видение в политические действия, белорусские постколониалисты трансформировали общественную политику в политику историческую, используя прошлое в качестве доступной мишени (см.: [Филатов 2007; Ioffe 2007; Акудовіч 2013]).

Подобный сдвиг вряд ли был запланированным или неизбежным. Однако ретроспективный взгляд на развитие постколониальной мысли в Беларуси обнаруживает вполне четкую логику, которую я буду называть логикой «апофатического национализма», чтобы подчеркнуть жесты отрицания, неприятия и дистанцирования, с помощью которых белорусские националисты формулировали свои аргументы и формировали свои сообщества. Апофатический национализм во многом совпадает с идеей «антиллектуального сопротивления», разработанной в начале 1990-х годов русским куратором и художником Анатолием Осмоловским [Осмоловский б/д; Усманова 2006: 97]. Путем наложения анти- и интеллектуального Осмоловский привлекал внимание к важности интеллектуально осознанного жеста отказа: под «антиллектуальным сопротивлением» понималось сознательное решение не принимать на себя обязательств — в надежде на то, что отказ ускорит появление новых организационных и деятельностных форм. Используя термин и логику Осмоловского, я бы хотел пойти чуть дальше простого описания разнообразных форм отказа. Апофатический национализм позволяет мне показать, как национальное собщество воображается с помощью обширной картографии не-присутствия и само-устранения. Один из моих собеседников в Минске, описывая белорусскую нацию, отметил, что она обречена расти «из ничего». Эта ссылка на исходную пустотность мне кажется не метафорой, но методом. Как я попытаюсь показать дальше, апофатический национализм интересен прежде всего не бесконечными проявлениями негативизма, а теми положительными эффектами, которые этот процесс отрицания позволяет произвести. Примеры не-присутствия используются как источник вдохновения. Не-совпадение становится стратегическим выбором. отсутствие служит формой защиты. Проще говоря, апофатический национализм генерирует дискурсивное пространство, в котором опыт не-возможности и не-присутствия выступает в качестве ситуаций, требующих постоянной вербализации и символического кодирования.

В качестве основных примеров для своего анализа я выбрал тексты двух знаковых фигур белорусского национального Возрождения. Статьи Сергея Дубавца (р. 1959) позволят мне продемонстрировать, как процесс превращения «Беларуси» в генератор проблем спровоцировал своеобразную археологию этноцентрических исторических нарративов, фигур и символов, не запятнанных тропом неудачи и несчастья. В рамках этих поисков нацию возрождали, а не конструировали; соответственно — традиции не изобретались, а восстанавливались. Этот оптимизм «рационального национализма», как его называл Дубавец, складывался одновременно с минорной версией антиллектуального национализма Валентина Акудовича (р. 1950), ориентированного, прежде всего, на опыт ухода от исторических контекстов и исторических структур колониального прошлого. Разумеется, обе тенденции стоит воспринимать лишь как индексы более широких интеллектуальных традиций. Однако я надеюсь, что моя попытка смотреть на историю национального Возрождения глазами двух его ведущих авторов позволит проследить становление апофатической рациональности в постколониальной Беларуси наиболее эффективным образом.

независимость как непоследовательность

В 2004 году Гаятри Чакраворти Спивак, осмысляя постколониальную динамику в бывшем советском мире, подчеркивала необходимость «противостоять имени как исчерпывающему описанию идентичности» [Hairong 2008: 243]. Имя, — предупреждала Спивак, — это всего лишь знак, временно исполняющий обязанности идентичности, знак, который не должен отвлекать наше внимание от «целой группы позиций, у которых нет идентичности», позиций, которые оказываются нечитаемыми именно благодаря упорядочивающему и гомогенизирующему эффекту стабильного имени.

Для многих белорусских постколониальных мыслителей «эксперименты» на полигоне национального строительства были мотивированы сходным стремлением воспринимать телеологию имен критично. Историческое и политическое долголетие нации транслировалось через рассказы о радикальной неустойчивости ее этнонимов. Например, Акудович, уходя в глубь веков, прослеживал суть этой трудной взаимосвязи между именами и смыслами в Беларуси:

…наша историческая судьба складывалась таким образом, что мы существовали под разными [этническими] именами: кривичи, русины, литвины, белорусы… Каждый раз мы как бы исчезали в никуда, и после каждого такого исчезновения нам снова приходилось объяснять международному сообществу, кто мы такие. Отсюда и исходит основная проблема с нашим признанием (пазнавальнасцю) [Акудовіч 2010: 115, курсив мой. — С.У.] [4].

и далее:

За свою тысячелетнюю летописную историю эта территория, которая теперь обозначается словосочетанием Республика Беларусь, знала самые разные формы «самостоятельности» [самастойнасцi]: Полоцкое княжество [IX—XIII века], Великое княжество Литовское и Речь Посполитая [XIII—XVIII века], Белорусская Народная Республика [март 1918 — январь 1919] и, если угодно, Белорусская Советская Социалистическая Республика [1919—1991]» [Ibid.].

Несмотря на широкомасштабность исторических обобщений Акудовича, его комментарии хорошо обозначают ту культурную логику, которой следует археология национального государства, пытающаяся «локализовать» нацию до момента появления национализма. Различия и особенности, которые (скорее всего) отражали постоянно меняющиеся имена, нивелируются, и вместо различий на передний план выдвигается фундаментальное сходство, скрытое ономастическим туманом, — то самое устойчивое национальное ядро («мы», «нам», «наш»), которое смогло противостоять всем лингвистическим вызовам и историческим штормам. Несмотря на разные имена, кривичи, русины, литвины ретроспективно упорядочиваются в знакомую конфигурацию — в «белорусов по происхождению».

Любопытно, что привилегированное положение молчаливого ядра-означаемого подвергнется инверсии при обсуждении форм политической «самостоятельности». В данном случае прерывность истории тоже воспринимается как последовательность — но на этот раз как последовательность государственных образований (княжества, республики и т.д.). Фокусируясь исключительно на означающих власти, Акудович тем самым смог репрезентировать разрозненные политические формы не как отсутствие исторической преемственности, но как циклическое возрождение суверенной нации.

Несмотря на различия в методах, эти два подхода к прошлому производят один и тот же эффект. Разрозненные символические формы связывались воедино, чтобы подчеркнуть основную историческую траекторию развития нации и ее государственных образований. Подобное постколониальное присвоение истории помогало добиться того, чего сама история не смогла достичь. «Этноцентрическая колонизация прошлого», как ее называет Чарльз Тейлор, радикально переосмысливала исторические «зоны молчания»; доступные знаки суверенитета использовались для идентификации нации, которая в противном случае оставалась бы непредставленной [Taylor 1993: 173]. При всех своих недостатках, имеющиеся символические формы использовались прагматически — в виде знаков, временно исполняющих обязанности имен, которые еще только предстояло найти.

Мой личный опыт жизни в столице Беларуси постепенно научил меня ценить культурную важность временных имен. Я начал бывать в Минске с конца 1990-х годов. Во время моей первой короткой поездки в 1999 году я жил в гостинице, расположенной на главной улице города — проспекте Франциска Скорины. Скорина, ученый XVI века, родившийся на территории нынешней Беларуси, прославился прежде всего тем, что в 1517 году основал типографию в Праге, где издал одну из самых первых Библий на кириллице (Библия Руска). Для многих белорусов Скорина и его книги стали ключевыми основами национальной культуры — предшественниками белорусского языка и главным символом белорусского Просвещения (см.: [Конан 2001; Мальдзіс 1998]). Именем Скорины проспект стал называться в 1991 году. И сам акт переименования пятнадцатикилометровой артерии города, безусловно, был знаком желания вернуть лучшее — более европейское и более просвещенное — прошлое. Переименование одновременно было и решительным жестом дистанцирования по отношению к новейшей истории: до 1991 года проспект носил имя Владимира Ленина.

Как и в случае со Скориной, присвоение проспекту имени Ленина тоже было актом своеобразной исторической ревизии: с 1952 по 1961 год главная улица столицы носила имя Иосифа Сталина. История проспекта, впрочем, начиналась не с генералиссимуса, а с губернатора. После третьего раздела Польши в 1793 году Минск и минская губерния были включены в состав Российской империи, и Захарий Корнеев стал первым гражданским чиновником, назначенным из Петербурга для управления городом и губернией. Губернатор руководил планировкой и строительством улицы, которая в 1801 году была названа в его честь Захарьевской. В 1812 году, когда Минск был занят войсками Наполеона, улица стала называться «новый город», по имени района, в котором она начиналась. Французская оккупация длилась недолго — в течение года французы были изгнаны, а с их уходом вернулось и прежнее название. Более века Захарьевская сохраняла свое имя; в ХХ веке эта ономастическая стабильность была с лихвой компенсирована бесконечной ротацией названий.

После Первой мировой войны немцы, занявшие город, дали улице название «Hauptstraße» (Гауптштрассе, главная дорога). В 1919 году территория оказалась под контролем большевиков, и «Hauptstraße» превратилась в «Советскую». Во время советско-польской войны Минск управлялся поляками, которые предпочли дать улице имя поэта Адама Мицкевича (родившегося на территории нынешней Беларуси). С возвращением большевиков в 1920 году улица возобновила свою «советскую» жизнь — до тех пор, пока она снова не стала «Гауптштрассе» в 1941 году, во время очередной немецкой оккупации.

В годы Второй мировой войны улица была почти полностью разрушена, и после освобождения Минска летом 1944 года она — под именем «Советская»— пережила несколько лет реконструкции. Перестроенная и благоустроенная, она стала замечательным образцом послевоенной неоклассической советской городской архитектуры и в 1952 году была названа в честь Иосифа Сталина (подробнее см.: [Кірычэнка 2007; Бонн 2013; Ракіцкі 2006б: 122; Aникин 1986: 44—62]).

Когда я приехал в Минск в 2009 году для длительных полевых исследований, я поселился в доме рядом с проспектом. К моему приезду «фаза Скорины» в жизни проспекта была уже в прошлом. В 2005 году президент Александр Лукашенко подписал указ, который придал проспекту еще один смысловой слой: под именем проспекта Независимости он должен был теперь напоминать жителям и гостям столицы об освобождении города от нацистов в 1944 году [Бібікаў 2005].

В течение двух столетий проспект объективировал предысторию независимости, выступая невольным материальным выражением символического присутствия разнообразных режимов оккупации. Названия улиц — маски истории — сменяли друг друга, создавая в итоге длящийся эффект семиотической и политической мимолетности. Насыщенная история обозначения главной улицы Минска — хорошая иллюстрация тех топографических, политических, культурных и языковых сложностей, которые делают эпистемологическую прозрачность истории Беларуси недостижимой. Беларусь — это, действительно, проблема. «Имена» оказываются в данном случае лишь прикрытием, временной обложкой для целой группы историй, которые не связаны какой бы то ни было стабильной идентичностью.

Избыток имен, однако, не просто (злая) шутка истории. Под ним скрывается все тот же феномен постколониальной неоднозначности, уже знакомый по «Зоне молчания»: знаки, временно исполняющие обязанности имен, позволяют привлечь внимание к опыту угнетения, который иначе остался бы непредставленным. Сопротивляясь однозначному осмыслению и упорядочиванию, многослойная колониальная история проявляет себя не столько через недолговечность имен, сколько через бесконечность их модификаций. Семантика имени и именования (от знака — к смыслу) оказывается в тени синтаксиса символических сдвигов, смещений и повторов (от одного знака — к другому). Разрывы и расхождения в данном случае доминируют над преемственностью и связностью. Связь между периодами становится условной: исторические ступени ведут к разным дверям и, возможно, расположены на разных лестницах. Но показателен итог: результатом всех этих разрывов, возвратов и непоследовательностей оказывается бесконечный проспект Независимости, заложенный имперской державой на Востоке как часть магистрали, ведущей на Запад.

рациональный национализм

Сложная история проспекта Независимости помогает визуализировать (с некоторыми поправками) то, как антиколониальный историографический проект может превратиться в проект по националистической генеалогии настоящего времени, упорядочивающий разнообразные траектории и пути в виде прямого проспекта, ведущего к национальному суверенитету. Основная проблема такого «этноцентризма настоящего» — как его называл Тейлор — не в том, что он реформатирует историю по этническому признаку. Гораздо существеннее то, что в процессе такого переформатирования национализация прошлого — это всегда процесс его «натурализации», т.е. процесс последовательного вымарывания следов его сконструированности, процесс упразднения «понятий, с помощью которых могла бы быть прочитана» его собственная историчность [Taylor 1993: 164]. Впрочем, для апофатических националистов этноцентрическая гомогенизация истории оказывается не проблемой, а решением. Владимир Орлов (1953 г.р.), автор популярных исторических книг для детей и взрослых, доходчиво суммировал содержание этого подхода, подчеркнув, что для «профессиональных историков нового поколения… прошлое» представляет интерес прежде всего с точки зрения «существования белорусской нации и государственности (дзяржаунасьцi) c многовековой традицией» [Арлоў 2008: 31—32].

Журналист и литературный критик Сергей Дубавец является одним из основных защитников такой национализации прошлого. В конце 1980-х — начале 1990-х годов он был членом Белорусского народного фронта, главной антикоммунистической организации в стране. В 1991 году Дубавец основал влиятельную газету «Наша нива», которая объединила вокруг себя «национально ангажированную» интеллигенцию. Позже он работал в качестве редактора в белорусской службе американской мультимедийной корпорации радио «Свободная Европа»/ Радио «Свобода». Дубавец, пожалуй, как никто другой из авторов Адраджэньня, смог создать в своих текстах о политике и культуре эффективный сплав политической однозначности, националистической страсти и литературного стиля.

В 1990 году, незадолго до распада СССР, в статье «Основы рационального национализма» (вошедшей в «Антологию») Дубавец попытался разобраться с политическими причинами неопределенности общественного дискурса в Беларуси. Связав воедино семантику, субъектность и (национальную) независимость, Дубавец пришел к следующему выводу:

Наши размытые слова не передают наших ясных мыслей; наши действия не адекватны нашим задачам и действиям наших предшественников… Возможно, все наши расплывчатые объяснения как раз от того, что у нас нет ни суверенитета, ни независимости, ни политической самостоятельности, ни отсутствия угнетения. мы не являемся в полной мере субъектами… [Дубавец 2001: 113, 114].

Собственно, национальное Возрождение и должно было восстановить «национальную тождественность и адекватность» путем дефрагментации связей между предками и наследниками, словами и мыслями, политической независимостью и языковым суверенитетом. Верное своему названию, Возрождение было ориентировано ретроспективно, и решительное освобождение от советского опыта виделось важнейшим инструментом (само)очищения, способного воскресить национальный язык, национальную культуру и национальный суверенитет. Показательно, что Сергей Наумчик в своей истории национального Возрождения связал начало этого движения с раскрытием информации об урочище Куропаты, расположенном неподалеку от Минска [Навумчык 2006: 8]. В 1988 году Зенон Позняк и Евгений Шмыгалев опубликовали очерк «Куропаты — дорога смерти», в котором рассказали о раскопках в местах массового захоронения людей, расстрелянных в конце 1930-х годов [Pazniak, Shmyhaliou 1994; см. также: Ушакин 2011]. Куропаты как место массовых казней стало важным символом трагедий сталинизма, сыграв ключевую роль в переосмыслении коммунистического прошлого как периода, подорвавшего органическое развитие нации (см., например: [Пазьняк 1994]). Начав с эксгумации безымянных человеческих останков, Адраджэньне должно было вернуть историю, страну и нацию на правильный путь, поставив финальную точку в привычном нарративе о Беларуси как стране катастроф и неудач. Беларусь как terra incognita, Беларусь как «черная дыра Европы» должна была уступить место Беларуси как законному члену европейской семьи [Акудовіч 2008: 366; Разик 2006: 212]. Адраджэньне было не только воскрешением, но и воссоединением — стратегической географической передислокацией. «Белорусы возвращаются в Европу, — отмечал в 1992 году Дубавец перемены в общественном сознании, — «и под “Европой” подразумевают запад, их тип цивилизации, а под “возвращением”— свое национальное возрождение… Собственно возвращение в Европу есть возвращение в контекст — не более того» [Дубавец 2009: 64, 71].

Избавление от колониальных масок и временных имен было первым шагом на пути к «возвращению в контекст» тел, голосов, текстов и пространств, которые слишком долго оставались безмолвными. Но Адраджэньне было не только периодом (географического) воссоединения, но и периодом (географических) открытий. Основные сборники манифестов, эссе и интервью, связанные с национальным Возрождением, нередко использовали в своих названиях метафоры скрытого, исчезнувшего, недоступного — от Неизвестной Беларуси до Белорусской Атлантиды и Архипелага Беларуси. Адраджэньне обещало «открыть Беларусь» с лучшей историей — будь то забытая история язычества или забытая история элит [Акудовіч 2008: 366; см. также: Ракiцкi 2006a]. Воскрешенная Дубавцом «Наша нива» — хороший пример общей стратегии этой восстановительной терапии. «Возобновленная» в 1991 году газета сознательно позиционировала себя как наследница газеты с таким же названием, которая издававалась на белорусском языке в 1905—1915 годах в Вильнюсе, став важной консолидирующей платформой для белорусских писателей того времени [Унучак 2006; см. также: Аб газеце 2015]. Адраджэньне — с его политикой и риторикой воскрешения — апроприировало символическую репутацию учреждений, канувших в историю: вторичное использование собственных имен создавало ощущение исторической преемственности и между различными изданиями, и между различными государственными образованиями.

Терапевтические поиски «золотого» прошлого как способ взаимодействия с проблематичным настоящим, разумеется, не новы. Но я хотел бы выделить здесь его одну важную черту — поиск облагораживающего прошлого стал возможен как своеобразная транспозиция негативной национальной морфологии. Формулировка основ рационального национализма заключалась не столько в процессе проработки отрицательного опыта, сколько в его отчуждении. Отчуждении, которое во многом опиралось на дискурсивную формулу, хорошо схваченную в популярной пьесе Янки Купалы, классика белорусской литературы.

Трагикомедия «Тутэйшыя» (Местные, 1922), часто считающаяся квинтэссенцией белорусской культуры, изображает жизнь простых белорусов на перекрестке войн и революций [Pershai 2008; Дзермант 2008]. В одной сцене два этнографа (русский и поляк) опрашивают местных жителей, пытаясь определить их национальную принадлежность. По их просьбе Янка, ироничный местный житель 25—28 лет, описывает белорусскую природу следующим образом: «Природа наша, пане ученые, очень природная. У нас есть поля и леса, горы и долины, реки и озера. У нас даже было море, — называлось Пинское — но оккупанты смешали его с грязью, так что осталось только Пинское болото» [Купала 1953: 60]. В восприятии болот-как-испорченных-морей время и пространство сплетаются воедино; историзация природы превращала ландшафт в архив упущенных или нереализованных социальных возможностей. Или, чуть иначе: возвышенные реконструкции благородного прошлого в риторике Возрождения оказывались неотделимы от своего рода постколониальной «ирригации» бывших «морей», смешанных с грязью различными оккупантами.

Как и во многих колониях, картография исторических «аномалий» и «загрязнений» в Беларуси способствовала «овеществлению» колонизации [Césaire 1972: 42]. Но этот предсказуемый процесс имел и свой посткоммунистический элемент. Риторическая объективация колониальной ситуации («грязь», «болота» и прочие недостатки) эффективно выводила за скобки вопрос о колониальной идентичности. Процесс колонизации приобрел любопытную динамику: он был в состоянии произвести колонизированное пространство, но это пространство оказалось на редкость безлюдным. Тщательно исследуя инфраструктуру колонизации — «исчезнувшие» моря и «вновь созданные» болота, — постколониальные мыслители почти полностью упустили из виду сам процесс колониального угнетения. Молчание «колониального субъекта» дополнилось его визуальной неразличимостью. Многообещающие попытки конца 1990-х годов разработать белорусскую версию креольских исследований, в которых белорусская идентичность анализировалась как пример гибридной (имперской) формации, быстро сошли на нет [Абушенко 2004].

Даже когда постколониальные мыслители пытались напрямую разобраться с субъективирующим эффектом колонизации, проблема подвергалась инверсии при помощи позитивизации уже знакомого тропа неудачи. В итоге — в длительном имперском господстве акцентировалась его неспособность превратить белорусов в точную копию (русского) колонизатора. Понимание власти через ее репрезентативную (премодернистскую) функцию не позволяло увидеть процесс конструирования имперского различия между колонизатором и колонизированным. В лучшем случае такое различие воспринималось как знак сопротивления, а не как проявление иерархии. апофатическое заключение Дубавца в данном случае красноречиво: «Из поколения в поколение воспитываясь по-русски, на образцах русской культуры, в русскоязычной государственной и общественной системе, мы так и не стали людьми русской культуры, русской метафизической природы. …русскими мы не стали» [Дубавец 2009: 22]. Идеологическая работа, осуществленная с помощью иллюзии дистанцирования и не-присутствия, полностью маскирует здесь эффективность имперского господства. Процесс колониального «воспитания на образцах» предполагает не создание копий, а создание сходства, в котором оригинал воспроизведен «практически полностью, но не до конца» — в виде «имитации, которая обречена на неудачу» [Bhabha 1994: 89—90; Ashcroft 2001b: 126].

Дискурсивное дистанцирование по отношению к «морям», замутненным оккупантами, создавало риторическую возможность для поиска или, по крайней мере, для воображения автономных пространств, не запятнанных грязью колонизации. Я уже говорил о том, как белорусские постколониалисты обнаружили молчаливое присутствие стабильного национального ядра под нестабильными масками его этнонимов. Именно на этой «стабилизации» невидимого молчания я хочу остановиться чуть подробнее.

Скепсис по поводу имен и именования у белорусских постколониалистов существенно отличается от традиционной (постструктуралистской) траектории современных постколониальных исследований, ориентированных на последовательную динамизацию семиотической нестабильности имен и идентичностей. Логика Адрадженьня — это логика вторичного использования как второго пришествия; цель в данном случае в том, чтобы восстановить и истинные имена, и ту «твердоскальную породу подлинной идентичности» [Ashcroft 2001b: 125], которые выжидали своего времени под грязью иностранных напластований. Акудович четко изложил запутанную логику этой археологии постколониального субъекта: «…миф о высокой Беларуси, созданный… Адамом Мицкевичем, остался белорусами не востребован. Правда, Мицкевич свою страну называл не Беларусью, а Литвой и писал по-польски. Но, по сути, он всю свою жизнь только и делал, что переводил Беларусь на польский язык. …Беларусь Мицкевича назвали Польшей…» [Акудович 2008: 100]. Беларусь, переведенная на польский язык как «Польша», тем не менее воспринимается как Литва. В своей парадоксальной формулировке Акудович эффективно зафиксировал феномен постколониального разрыва между опытом и его выражением. Поход Дубавца против «размытых слов» и «подмены понятий» [Дубавец 2001: 126] следует воспринимать именно на фоне этого постоянного соперничества между означающим (Польша), означаемым (Беларусь) и референтом (Литва).

Раздробленная семиотика национальной несовпадаемости предлагает любопытную посткоммунистическую альтернативу пародийной мимикрии и дестабилизирующей гибридности, которые обычно ассоциируются с колониальной субъективностью и ее постколониальной концептуализацией [Bhabha 1994: 112—116]. С точки зрения апофатических националистов, гибридность, рассогласование и прочие проявления дестабилизации — это прежде всего признак сбоя или угроза исчезновения. отсюда, соответственно, и моральный (дискурсивный) императив Дубавца: «Нужно называть вещи своими именами» и, добавлю, на своем языке [Дубавец 2001: 126]. Как настаивал редактор, «предметом культа может стать язык и национальное самосознание (свядомасць)… нельзя строить здоровую национальную жизнь на зыбучем грунте псевдобелорусскости [псеўдабеларушчыны]» [Ibid.: 124—129]. Придавая этничности статус онтологической основы, Дубавец уверял своих читателей: «Все то прекрасное и человеческое, что есть в тебе, в твоей природе, ты можешь максимально раскрыть только как белорус» [Дубавец 1993: 6].

Базовая тройка из самосознания, языка и псевдонативизма, ставшая основным интеллектуальным двигателем «рационального национализма» Дубавца, использовалась и раньше. Но отличие данного конкретного случая — в той скорости, с которой естественная озабоченность по поводу дискурсивной неразличимости и семантической невнятности постколониального субъекта трансформируется в установку на органическое понимание национальной принадлежности. За терминологией, вводящей в заблуждение, и за размытыми понятиями всегда кроется классическая политика тела [5]. Существенно, что в статьях, относящихся ко второй половине 1990-х годов, переизданных в «Русской книге», Дубавец почти полностью отказался от притязаний на рациональность национализма, видя в Адраджэньне стандартный пример романтического национализма, который должен был свести воедино почву, кровь и душу. В 1996 году во вступительном слове к (русскоязычному) читателю он объяснял свою позицию:

Знаешь, если я уже только говорю по-белорусски, то я сразу же выделяюсь среди других. …Я понял, что этого потребовала моя кровь. Это самое глубокое чутье, мотивации которого теряются где-то в космосе… Мы, люди, находим друг друга по крови. Ты чуешь мою кровь? Нет? Значит, мы пройдем мимо друг друга, не оглянувшись. да? Значит, я буду добиваться тебя. И ты мне ответишь… Мы наморочим друг друга словами, а объединит нас кровь. Кровь — наша общность. Которая отделит нас от среды… Ты скажешь: а при чем здесь язык? Язык — это кровь наших предков [Дубавец 2009: 4—5].

Эти органические метафоры дискурсивного явления — родной язык как кровь предков — не должны вводить в заблуждение. Далее в книге Дубавец не оставляет сомнений в онтологическом статусе материальной основы, положенной в систему (национальной) принадлежности: «Что такое вообще национальная специфика представителя той или другой нации. Это, во-первых, кровь (генетическая память), природа, климат, традиции — все это формирует национальный характер, или менталитет, человека. Историки — в первую очередь российские, так как нашим это не позволялось, — доказали, что в жилах белорусов течет балтская кровь. В этом смысле мы скорее северный народ» [Дубавец 2009: 91] [6].

Тексты Дубавца полезно проясняют проблематичную логику его «рационального национализма» в частности и национального Возрождения в целом. Поиск выразительных средств вне схем и понятий, навязанных оккупационными режимами, не ограничивался простым восстановлением собственных имен в собственном языке. Адраджэньне как процесс воскрешения забытого прошлого и реабилитации невинных жертв было еще и возможностью создания определенной соматической версии нации [Oushakine 2009: 125—128]. Вполне предсказуемо исходная увлеченность борьбой с «оккупационными загрязнениями» со временем переросла в банальный расизм: белый национализм, как правило, предсказуем. В 2013 году в опросе ведущего политологического журнала Беларуси Дубавец выделил в качестве ключевых интеллектуальных проблем страны (наряду с «русификацией») «изгнание белорусов в эмиграцию» и «завоз на их места… китайцев, таджиков и кавказцев» — то есть тех, кто не является «носителями [носьбитаў] белорусского менталитета, культуры и языка» [Інтэлектуальная сітуацыя 2013: 65].

В процессе воскрешения правильного прошлого и правильного этноса идея построения нового — свободного, независимого и демократического — общества постепенно оказалась все более размытой. Но корни проспекта независимости все так же лежали в колониальной истории. Отреставрированные артефакты, реабилитированные жертвы и восстановленные названия по-прежнему указывали в прошлое — с его несправедливостью, жестокостью и неудачами, — в то время как «сообщества крови», задуманные как основа для национальной консолидации в будущем, все больше напоминали прямую дорогу к этническим и языковым конфликтам. К середине 1990-х годов, постепенно исчерпав предполагаемую функцию «проводников мощной национальной традиции», консервативные «реконструкторы» Возрождения столкнулись с проблемой собственной рецепции [Дубавец 2009: 127]. Творческая автономия, к которой они так стремились, все больше напоминала добровольное гетто. Беларусь вновь оказалась проблемой.

Декодируя отсутствие

Сергей Наумчик заканчивает свою хронику национального Адраджэньня 1995 годом. В тот год национальный референдум одобрил основные конституционные изменения, предложенные (новым) президентом Александром Лукашенко. Одна из поправок радикально меняла предыдущую языковую политику. Белорусский язык утрачивал свое исключительное положение, становясь государственным языком республики наравне с русским [Навумчык 2006: 8]. Выбор этого события как финала истории Возрождения симптоматичен: для авторов и активистов движения белорусский язык был культовым объектом и наиболее важным символом независимости. Перспектива второго государственного языка воспринималась как колониальная уступка привычному имперскому давлению. Возрождение действительно заканчивалось реставрацией, но совсем не того, что предполагалось.

Для многих белорусских постколониалистов 1995 год стал настойчивым приглашением осмыслить неудачу Адраджэньня (см.: [Рудкоўскі 2007]). Валентин Акудович был в авангарде этого напряженного интеллектуального поиска. Литератор и теоретик из Беларуси, Акудович получил образование в конце 1970-х годов в престижном Литературном институте в Москве. В 1980-е он подрабатывал на случайных работах в Минске, а в начале 1990-х быстро стал ведущим критическим голосом национального Возрождения. Как редактор, соавтор или автор Акудович опубликовал серию текстов, в которых размышления о белорусской национальной идентичности переплетались со своеобразным толкованием ключевых работ западных философов. Как и Дубавец, Акудович также тесно сотрудничал с радио «Свобода»: многие публикации первоначально появлялись в виде интервью или аудиомонологов для белорусского отделения этой американской информационной компании.

Эссе Акудовича — хорошо информированные, но явно не академические— обычно сочетают в себе широкие исторические обобщения, оригинальные культурные сравнения, полемические выпады и меткие фразы. Провокационный мыслитель и противоречивый эссеист, Акудович обычно ассоциируется в Беларуси с темой отсутствия, которую он последовательно развивал с конца 1990-х годов. Названия трех его книг — «Мяне няма» (1998), «Код отсутствия» (2008) и «Архипелаг Беларусь» (2010) — стали важными культурными мемами [Акудовіч 1998; 2008; 2010].

С точки зрения развития постколониального мышления в Беларуси особый интерес представляет та необычная позиция, которую Акудович смог сформировать для себя в течение двух десятилетий. Его активное участие в национальном Возрождении тесно сочеталось с глубокой самокритикой движения изнутри. В интервью в ноябре 2009 года Акудович объяснял мне, что его непростая позиция критической лояльности возникла в процессе его эволюции от того, что он называл «чистым национализмом», — к «критическому осмыслению национализма», предполагающему дистанцированное соучастие. Критические размышления Акудовича часто строятся диалогически, ориентируясь на дебаты, идущие в обществе. При всей их противоречивости, интервенции Акудовича — это редкий пример постколониальной литературы, в которой дискурсивный вклад автора в белорусский национализм неотделим от его собственных метадискурсивных оценок этого вклада. В большинстве своих текстов Акудович сохраняет редкую структурную позицию «локального не-информанта (non-informant)», затрудняющую любые попытки свести его работы к «данным», подлежащим интерпретации внешними экспертами (см.: [Spivak 2008: 49]). В отличие от Дубавца, чьи идеи я обсуждал ранее, Акудович постоянно подвергает сомнению свои системы понятий и методы анализа, сращивая «данные» и «интерпретации» в единый дискурсивный палимпсест.

В начале 2000-х годов Акудович подверг национальное Возрождение посмертной критике, представив его как масштабное концептуальное и политическое фиаско. Творчески перерабатывая идею логоцентризма Жака Деррида и концепцию воображаемых сообществ Бенедикта Андерсона, Акудович ретроспективно охарактеризовал Возрождение как тщетную попытку выдать текстуальную фантазию за социальную общность. «Мы — бумажная нация,— объяснил он позже, — мы — нация, которая сформировала свою ментальную модель не по реальной жизни, которой она жила, а из опыта литературы… жизнь шла сама по себе, а литература тем временем раскручивала модель… которая не соответствовала полной картине жизни» [Ракіцкі 2006в: 458]. Осмысление колониализма авторами национального Возрождения стало для Акудовича показательным примером такого «бумажного» подхода. Пинское море, как оказалось, никто не смешивал с грязью — оно существовало только на картах. Как отмечал мыслитель, настаивать на том, что Белоруссия была колонизирована Россией, было бы серьезной «концептуальной ошибкой» [Дракахруст 2009: 14]. И не только потому, что данный тезис исторически не обоснован — «…до того, как на наши земли пришли русские, мы уже были основательно колонизированы поляками» [Акудович 2008: 47; Дракахруст 2009: 14]. Более важным является то, что

собственно белорусская нация сформировалась в рамках Российской империи. … Это не означает, что вся тысячелетняя история нашего края никаким образом не может быть связана с независимой Беларусью. Это означает, что та Беларусь, которую мы сегодня имеем, не есть результат логично-последовательного хода исторических событий. Наоборот — нынешняя Беларусь есть результат глобальных разрывов в цепи этих исторических событий, искусно сцепленных нами в линейную последовательность [Дракахруст 2009: 14].

В отличие от многих коллег по национальному Возрождению, для Акудовича колониальный период действительно был временем формирования белорусской нации: «Россия была не только тюрьмой народов, но и колыбелью наций. По крайней мере, для белорусов последнее не менее важно, чем первое. …Белорусы не колонизированы Россией как нация, они, как нация, репрессированы русским национализмом» [Акудович 2008: 48]. В определенной степени Акудович трансформирует здесь формулу «нашего национального возрождения» в «их цивилизационном контексте», уже знакомую по текстам Дубавца. Однако у Акудовича эта формула не исчерпывается конкретикой исторического опыта, а выявляет общую черту имперского производства субъектности угнетенного: контекстом колониального существования всегда является чужая цивилизация.

Феномен национализации сверху уже не раз становился предметом анализа исследователей многонациональных государственных образований [Nielsen 2014; Martin 2001; Suny 1993]. Акудович добавляет к этим дискуссиями важный нюанс. Его описание опыта, который можно было бы назвать «репрессивной этнонационализацией», привлекает внимание к двойственному характеру имперского формообразования. Заинтересованность в создании и упрочении национальных (этнических или региональных) различий в данном случае одновременно сочетается с созданием системы жесткого контроля, регламентирующего набор форм и институтов, в которых эти различия могли бы найти свое проявление. Система «стилистического отсутствия», которую последовательно разрабатывает Акудович в своих текстах, помогает понять, как именно может выглядеть апофатическая постколониальная реакция на репрессивную этнонационализацию.

Понимание власти у Акудовича во многом напоминает аналитику власти Мишеля Фуко: конституирующий / субъективирующий посыл власти здесь точно так же сочетается с ее ограничивающим / подчиняющим воздействием. Различие, разумеется, состоит в том, что эта аналитика власти у Акудовича обращена на процесс самого Адраджэньня. Согласно Акудовичу, главная ошибка «возрожденцев» заключалась не в том, что они были слишком антиколониальны, а в том, что в своем нежелании воспринимать серьезно результаты репрессивной этнонационализации они были недостаточно постколониальны. Дискурсы Адраджэньня о колониализме «искусно» упорядочили разрозненные фрагменты прошлого, превратив их в забытую историю непрекращающегося сопротивления и неузнанного суверенитета. Невозможность линейной истории или непрерывной биографии, столь характерная для колониального состояния, оказалась в тени других тем и тенденций. В итоге радикальная историческая гетерономия региона «возродилась» в виде нарратива об «идеальной Беларуси», в котором единственно возможной формой патриотизма стал патриотизм антиколониального сопротивления [Дракахруст 2009: 14; Акудович 2008: 150].

Такой образ «радужной Беларуси», «скомпилированный из разнообразных осколков былого», привел к двум серьезным последствиям [Акудович 2008: 148]. Первым стала своего рода интеллектуальная инволюция. Энергичные попытки начала 1990-х годов «проблематизировать Беларусь» быстро превратились в «игру в бисер», в эзотерическое интеллектуальное предприятие — в «белорусскую версию провинции Касталия» [Акудовіч 1999: 95]. Воображенное сообщество, иными словами, оказалось сообществом вымышленным.

Второй серьезной проблемой была проблема восприятия. За пределами собственно круга «возрожденцев» бумажные фантазии белорусской Касталии были крайне далеки от того, чтобы восприниматься в качестве образа идеальной Беларуси. Скорее — по меткому замечанию Акудовича — эта Касталия напоминала дорогу «в идеальное никуда» [Акудович 2008: 148], в западню, куда большинство «народа» не спешило попасть:

…мы позвали «белорусский народ» в страну, где никто не живет, кроме исторических и литературных призраков и фантомов. И совершенно естественно, что он не откликнулся на наш зов в никуда. А мы его за это невзлюбили и даже немного возненавидели. …какое-то время «народ» равнодушно терпел нашу ругань, а потом взял и отодвинулся от нас подальше. И, кажется, навсегда [Акудович 2008: 92].

Как активный участник Адраджэньня, Акудович в своих поздних статьях делил со своими коллегами ответственность за провал движения. Однако его признание ошибок не было извинением. Ирония, столь характерная для постмодернистского мышления Акудовича, не оставляла никаких шансов для фундаменталистской веры в «первозданную самобытность (pristine indigenality)» белорусского народа, служившей незыблемой основой для таких консерваторов, как Дубавец [Schulze-Engler 2015: 33]. Точкой схождения в данном случае являлась не национальная идентичность, а общая для всех апофатических националистов уверенность в нормативном потенциале и формообразующих способностях национального государства. В одном из интервью Акудович, например, характеризовал как «концептуальное заблуждение» идею о том, «что можно создать современное демократическое государство без нации в ее основе. Такого не было нигде и никогда. …Пока мы хоть отчасти не оформимся в нацию, у нас и действительно не будет ни демократии, ни либерализма, ни социальной справедливости. А будут одни извращения под этими названиями» [Акудовіч 2010: 87]. Эта позиция наглядно демонстрирует базовую дилемму, которую можно легко проследить и в других постколониях коммунизма Евразии. Конструктивистское понимание национальных сообществ и постмодернистская ориентация на «беспочвенного», «текучего», «децентрированного» субъекта вписываются здесь в более широкий (и гораздо более традиционный) нарратив о формировании государства-нации.

В «коде отсутствия» Акудович ретроспективно реконструировал логику Возрождения, отмечая, что «фундамент, на который мы опирались, поднимаясь над унизительным прошлым, стоял на краеугольных камнях: антикоммунизме, антиколониализме и национализме. …Без этих двух «анти», третье слагаемое было тогда невозможно» [Акудович 2008: 152]. Однако при ближайшем анализе дискурсивная история Адраджэньня обнаруживает противоположную динамику. Именно национализм — с его настойчивым поиском «собственно белорусского» и «белорусского как такового» [Акудович 2008: 167, 169] — мотивировал и поддерживал антикоммунистический и антиколониальный пафос Возрождения. И именно неспособность терпеть сосуществование по-разному воображенных национальных сообществ и стала для Акудовича главной причиной для «жесткого размежевания» между сторонниками Адраджэньня, с их «литературной сказкой», с одной стороны, и «белорусским народом», с его «реальной Беларусью», с другой [Акудович 2008: 153; Дракахруст 2009: 16]. Не все воображенные сообщества оказались одинаково равны; некоторые были равнее.

Иными словами, размежевание было вызвано не столько национализмом Адраджэньня, сколько двумя «анти», которые использовались в качестве его основных источников [Акудович 2008: 153] [7]. Чувство национальной общности, на котором так сильно фиксировались авторы Адраджэньня, разделялось и воодушевляло многих. Труднее было найти поддержку попыткам Возрождения видеть в национализме не просто способ коллективной привязанности и даже не контркультурное движение, но фундаментальную апофатическую программу, возникшую и поддерживающую себя через тотальное отрицание недавней истории. Отказ от советской истории вместе с отторжением «народа», сформированного этой историей, и превратил Адраджэньне в «один из самых интересных случаев искусственного сопротивления» [Акудовіч 1999: 95].

В своей критике движения Акудович полезно отслеживает страстное желание авторов Адраджэньня «открыть» — если не создать для себя — собственную группу угнетенных, пассивно ожидающих освобождения: «национально несознательный (полонизированный, колонизированный, русифицированный, советизированный, манкуртизированный, холопский, быдляческий, задранный и задрипанный) белорусский народ» [Акудович 2008: 153].

Словно воспроизводя (возрождая?) ленинскую теорию создания партии авангардного типа, авторы Адраджэньня видели свою миссию в том, чтобы привнести сознание группе, которая была не в состоянии сформировать его самостоятельно. «Национально несознательные» должны были одновременно служить основной причиной деколонизации и основным объектом спасения. Для большевиков стратегический успех их идеологии означал растворение, последовательное «отмирание» пролетариата и крестьянства как отдельных классов. аналогичным образом и Адраджэньне видело свой успех в (интеллектуальной) ликвидации субъекта, нуждающегося в освобождении. как писал Акудович, чтобы не исчезнуть опять, новому национальному государству нужно было «очистить сознание простых людей (паспалiтых) от решеток колониального наследия и на коллективной «tabula rasa» объяснить белорусскими словами смысл белорусской идеи» [Акудовіч 1999: 95].

Таким образом, для Акудовича Возрождение не ограничивалось воскрешением забытого или ранее недоступного прошлого. Возрождение как деколонизация выступало и как силовая замена одного прошлого другим. Или, если быть более точным, деколонизация воспринималась как активное стирание одного прошлого во имя того, которое еще только предстояло сформулировать на своем языке. Если, — как утверждала Спивак, — «национализм является продуктом коллективного воображения, созданного через повторяющиеся воспоминания (rememoration)» [Spivak 1999: 40], то апофатический национализм постколониального Возрождения строился во многом на управляемом забвении.

Врочем, грандиозные планы искусственной амнезии, как мы знаем, столкнулись с неожиданными трудностями: «угнетенным» — несмотря на всю их «холопскость» и «быдлячество» — было что возразить авторам Адраджэньня: «нельзя сказать, что “белорусский народ” был решительно настроен против независимости, но и отказываться от своей великой истории в единстве с российской империей он не желал» [Акудович 2008: 151]. Сделка, которую ему предложили «возрожденцы», — «сменить роль великого воина и великого зодчего… на позорную роль колонизированного раба, который сам даже освободиться из своего рабства не сумел», — походила не столько на освобождение, сколько на классический пример неэквивалентного обмена [Акудович 2008: 151].

Причина подобного отрыва «авангардистской» элиты от «отсталого» народа, как это часто бывает, состояла в избирательной оптике элит. По словам Акудовича, «захваченные идеей колонизованности Беларуси, мы делали вид, что будто не видим, что 90% беларусов видят себя не колонизованными, а колонизаторами… а Беларусь — не колонией, а дай бог, самым существенным после Москвы фрагментом этой супердержавы» [Акудовіч 2010: 196]. Отсюда его горький и жесткий вывод: «Возрождение стало своеобразным интеллектуальным геноцидом тогдашнего белорусского общества» прежде всего потому, что «оно отказало в праве на ценностную оценку своей жизни не только современникам, но и предшествующим поколениям…» [Акудович 2008: 149].

Постколониальные работы Акудовича позволяют хорошо проследить структуру апофатической интеллектуальной критики. Как я попытался показать, его версия апофатического национализма возникла из последовательного производства форм и концепций, акцентирующих отсутствие, безымянность, безместность. Основной смысл его антиллектуального проекта в том, чтобы лишить историю (или идеологию) возможности произвести даже подобие стабильности или последовательности. Любые попытки найти/искать онтологическую основу в идее исторического прогресса, в геополитике, в национальной культуре или, например, в языке отметаются тут же. Приведу лишь несколько показательных примеров:

…никакого последовательного прогресса [в истории Беларуси] не было. Были вечно одни разрывы [Акудович 2008: 34].

Геополитическая трагедия белорусов как раз в том, что они никогда не имели великой столицы [Ракіцкі 2006г:116].

…белорусы и правда в своей основе плебейская нация, они, уже как белорусы, сформировались в лоне деревни без участия высокой культуры, потому что все местные элиты того времени числили себя либо поляками, либо русскими [Акудовіч 2010: 78].

…имея прилагательное «беларуский»… мы не знаем, на что его прицепить, так как ни своей философии (или хотя бы философской школы, или некоего направления) у нас нет [Акудовіч 2000: 214].

…мы остались вообще ни с чем и потому долгое время были лишь «тутэйшими», пока в XIX веке к нам не прицепили… имя «Беларусь» [Акудовіч 2010: 6].

Этот список можно продолжать долго. Но примечательна в данном случае не сама поэтика отсутствия и потерь, а то, что из потенциального источника отчаяния она превращается в главный источник выживания, если не суверенитета:

…может, самой судьбой нам предначертано произойти из «ничего», которое мы вынашиваем в себе уже целое тысячелетие? Сколько за это время жуткое «ничто» проглотило империй, народов, культур, которые с гордостью шиковали среди своих достояний и побед? От них уже давно и знака не осталось. А мы, собиратели потерь и поражений, закрытые своим отсутствием, переходим в третье тысячелетие, возможно, как раз для того, чтобы засвидетельствовать наше Великое няма как самый надежный путь во времени и бытии [Акудовіч 2010: 195].

В антиллектуальном пути Акудовича — от признания полного провала Адраджэньня к Великому няма как основе устойчивости нации — можно легко увидеть желание сохранить ту самую невнятность (постколониальных) угнетенных, с обсуждения которой я начал это эссе. Трактовка колониализма, предложенная Акудовичем, имеет немало сходства со знаменитой моделью Ранаджита Гухи, выраженной в формуле «господство без гегемонии» [Guha 1997]. С учетом специфики российского и советского империализма, аналогичная динамика асимметрии власти и несостоявшейся тотальности у акудовича приобретает форму репрессивной этнонационализации. Этот способ формирования нации — спровоцированный процессом колонизации — развивался в направлении, придающем особое значение знакам отсутствия и жестам отказа: угнетенные не столько заселяли пространство империи, сколько перфорировали его.

Но, как настаивает в своих работах Акудович, такие формы отсутствия и неполного присутствия не следует путать с исчезновениями. Практики отсутствия в данном случае — это своего рода речевые акты, управляемые определенными стилистическими, семантическими и перформативными правилами. Это тактически созданные «зоны молчания», в которых нужно видеть не свидетельства недееспособности, а средства предосторожности. Собственно, свою модель национального суверенитета Акудович и выстраивает на возможности (пост)колониального субъекта ограничивать нежелательное воздействие (империи) благодаря умению держаться «в тени», «в стороне», «на расстоянии», а не с помощью прямого сопротивления или бегства. Судя по всему, эта культурная логика не потеряла своего значения и после коллапса социалистического строя. как показал Акудович в своем анализе неудач Возрождения, попытки «очистить сознание» масс для того, чтобы написать «на коллективной tabula rasa» новые национальные нарративы, были встречены все тем же жестом молчаливого отказа и дистанцирования. Воображенные сообщества не слились воедино. Белорусскую Атлантиду пока не нашли. код отсутствия взломать не удалось.

* * *

Примеры белорусской постколониальной критики, о которых шла речь в этом эссе, сложно привести к одному теоретическому знаменателю. Появившись как часть антиколониального сопротивления в конце 1980-х годов, эти интеллектуальные интервенции были преимущественно озабочены вопросами национальной истории, памяти и идентичности, оставляя темы экономического развития, социального равенства и политической демократии в стороне. Исторический анализ в них нередко подменялся поэтическими аналогиями, создающими романтический образ золотого прошлого, заселенного (почти) исключительно рыцарями и замками. Пропитанный этноцентризмом, апофатический вариант постколониального национализма оказался поразительно равнодушен к проблемам разнообразия — социального, этнического, культурного или языкового.

Вероятно, развитие постколониальной критики в Беларуси и не могло пойти по другому пути. Политическая и социальная среда, в которой происходили постколониальные дебаты, вряд ли способствовала свободному обмену мнениями и критическим интервенциям. Быть «националистом» в таком контексте нередко означало «быть против» — против сокращающейся публичной сферы, против невнимания к прошлому, против вновь складывающихся ограничений и преград. В такой ситуации жесты отрицания выступали знаками субъектности, а система «стилистического отсутствия» служила формой самозащиты. Важным было и то, что грань между фантазиями о побеге и реальной жизнью изгнанника оставалась очень подвижной в Беларуси. В 2011 году, не имея возможности работать на сценах Минска, белорусский Свободный театр, о котором я говорил вначале, был вынужден переехать в Лондон. «Летучий голландец» нашел свою стихию. Следуя давней традиции, коллектив предпочел пополнить список тех, кто родился в Беларуси, но был вынужден состояться за ее пределами. Собственно, главный урок, которому учит нас эта постколония коммунизма, наверное, и состоит в таком умении следовать нехитрому правилу, хорошо сформулированному Акудовичем: будь (всегда!) готов строить свою жизнь вновь — из «ничего».

2014—2017 годы

Библиография / References

[Аб газеце 2015] — Аб газеце «Наша Нiва» // Наша Нiва. 2015. Чэрвень 21.

(Ab gazece «Nasha Niva» // Nasha Niva. 2015. June 21.)

[Абушенко 2004] — Абушенко V. Креольство как ино-модерность Восточной Европы (Возможные стратегии исследования) // Перекрестки. 2004. № 1—2. С. 124—161.

(Abushenko V. Creolity as Other Modernity of Eastern Europe (Possible Strategies of Research) // Crossroads Digest. 2006. № 1. P. 18—46. — In Russ.)

[Акудович 2008] — Акудович В. Код отсутствия: Основы белорусской ментальности / Пер. Н. Романовского. Вильнюс: Министерство иностранных дел, 2008.

(Akudovіch V. Kod otsutstvija: Osnovy belorusskoj mental’nosti / Trans. М. Ramanowskі. Vil’njus, 2008. — In Russ.)

[Акудовіч 1998] — Акудовіч В. Мяне няма: роздумы на руiназ чалавека. Miнск: BGAKTS, 1998.

(Akudovіch V. Mjane njama: Rozdumy na ruinaz chalaveka. Minsk, 1998.)

[Акудовіч 1999] — Акудовіч В. Нідзе і ніхто // Фрагмэнты. 1999. № 1-2. P. 89—97.

(Akudovіch V. Nidze i Nihto // Fragmjenty. 1999. № 1-2. С. 89—97.)

[Акудовіч 2000] — Акудовіч В. Уводзіны ў новую літаратурную сітуацыю // Фрагмэнты. 2000. № 3-4. С. 211—238.

(Akudovіch V. Uvodzіny w novuju lіtaraturnuju sіtuacyju // Fragmjenty. 2000. № 3-4. P. 211— 238.)

[Акудовіч 2003] — Акудовіч В. Сучасная беларуская філасофія: гісторыя паўставання // Анталёгія сучаснага беларускага мысьленьня / Пад рэд. А. Анцiпенка, В. Акудовiча. Санкт-Пецярбург: Невский простор, 2003. С. 10—21.

(Akudovіch V. Suchasnaja belaruskaja filasofija: gistoryja pawstavannja // Antaljogija suchasnaga belaruskaga mys”len”nja / Ed. by A. Ancypen ka, V. Akudovich. Saint Petersburg, 2003. P. 10—21.)

[Акудовіч 2008] — Акудовіч В. Terra Incognita // Невядомая Беларусь / Пад рэд. А. Анцiпенка, В. Акудовiча. Вiльня: Паліграфічнае выкананьне ат «Vilt», 2008. C. 366—371.

(Akudovіch V. Terra Incognita // Nevjadomaja Belarus’ / Ed. by A. Ancypenka and V. Akudovіch. Minsk, 2008. P. 366—371.)

[Акудовіч 2010] — Акудовіч В. Архіпелаг Беларусь: кніга дыялогаў. Miнск: Galiiafy, 2010.

(Akudovіch V. Arhipelag Belarus”: kniga dyjalogaw. Minsk, 2010.)

[Акудовіч 2013] — Акудовіч В. Дыскурс сучаснага беларускага мыслення // Палітычная сфера. 2013. № 21. С. 78—80.

(Akudovіch V. Dyskurs suchasnaga belaruskaga myslennja // Palіtychnaja sfera. 2013. № 21 (2). P. 78—80.)

[Aникин 1986] — Аникин В. Архитектура Советской Белоруссии / Под ред. В.И. Аникина, И.И. Бовта, А.А. Воинова и др. М.: Стройиздат, 1986.