Опубликовано в журнале НЛО, номер 4, 2020

Андрей Костин (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург), доцент департамента филологии; ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), ведущий научный сотрудник Отдела библиографии и источниковедения; кандидат филологических наук)

Andrei Kostin (Candidate of Sciences in Philology; Associate Professor, Department of Philology, National Research University Higher School of Economics (St. Petersburg); Head Research Fellow, Department of Bibliography and Source Studies, Institute of Russian Literature, Russian Academy of Sciences)

Ключевые слова: XVIII век, Россия, поэзия, читатель, книжный рынок

Key words: 18th century, Russia, poetry, reader, book market

УДК/UDC: 82.1+316.7

Аннотация: В стандартном историко-литературном нарративе развитие стихотворной культуры середины XVIII века предстает внешне бесконфликтным: Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков создают в вакууме новую поэзию — не только тексты, но и читателей, способных читать эти тексты; все поэтические споры предстают в этой истории спорами авторов. В статье предлагается существенно уточнить этот нарратив через возвращение читателю субъектности и взгляд на историю поэзии 1720—1750-х годов как на изменяющуюся социальную структуру.

Abstract: The standard literary and historical narrative describes the culture of Russian poetry in the mid-18th century as developing without conflict to outward appearances: Kantemir, Trediakovsky, Lomonosov, and Sumarokov created a new poetry in a vacuum — not only the texts, but also the readers capable of reading these texts; all poetic controversies are viewed as a conflict between the authors. The return of subjectivity to the reader and the view of the history of Russian poetry from the 1720s through the 1750s as a changing social structure allows this narrative to be refined.

такая тема… врубайся, страна…

люди хотят поэзии, на…

хотят поэзии, на…

хотят поэ-э-эзии, на…

(из одной давно забытой песни)

В 1735 году в Петербурге была напечатана брошюра, на титульном листе которой читалось: «Речь, которую в Санкт-Петербургской Императорской Академии наук, к членам Российскаго Собрания, во время перваго оных заседания, марта 14 дня, 1735 года, говорил Василий Тредиаковский Санктпетербургския Императорския Академии наук секретарь». Первое, что видел читатель этой брошюры, перевернув титульный лист, была заставка, награвированная в Берлине Антоном Бальтазаром Кёнигом (ил.). В ее центре одна стройная обнаженная мужская фигура подходила к другой, немного скрюченной и стоящей с поднятыми руками у дерева. По атрибутам можно понять, что это Аполлон идет свежевать Марсия.

Интерпретационная открытость эмблемы не позволяет ухватить смысл визуального высказывания, заявляющего об открытии нового учреждения через образность насилия. Сатир, решивший, что собственным искусством достиг возможного совершенства в музыке, и наказанный за брошенный богу вызов к состязанию, в котором был сражен искусством более высоким, мог служить идеальной эмблемой не только культурного обновления или победы наук над невежеством, но и наказания гордых и дерзких и проч.[2] Историку литературы заманчиво увидеть здесь эмблему прихода новой русской литературы или уж, во всяком случае, поэзии. В сочинениях Тредиаковского 1735—1736 годов ни одна другая тема (кроме похвал императрице и президенту Академии наук) не звучала так отчетливо, как предложенная им «реформа русского стиха». В самом теоретичном из них, «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» (1735), Тредиаковский обращался к двум группам читателей — «искуснейшим» (знакомым с теорией стиха на других языках) и «упражняющимся» (создающим стихи на русском языке). И тем, и тем предлагалось «старые наши стихи освидетельствовать и, по правде ли те носили имя стихов доныне, разыскав, уведать» [Тредиаковский 1963: 363]. Силлабическое стихотворство оказывалось здесь тем самым Марсием — попадающим (не по своей, впрочем, воле) на суд муз и за самозванчество лишаемым кожи и жизни («носившееся» ранее «имя стихов» должно быть с силлабики снято).

Соприкасавшимся с историей русского стиха или поэзии середины XVIII века хорошо известна эта схема. Тредиаковский предлагает введение стопы в длинный русский стих — после возражений и уточнений Кантемира и Ломоносова конца 1730-х продуктивность признается за силлаботоникой — ситуацию закрепляет в 1743 году соревнование Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова по переложению 143-го псалма — в дальнейшем стих развивается за счет экспериментов со строфикой и метром, причем постепенно нарастает свобода ритмических форм относительно жесткого метрического рисунка. При всей справедливости этой схемы попытки применить ее на более широком материале показывают, что мы вынуждены либо отказывать в названии «поэзия» (стихи) всему, что выпадает за ее пределы, либо признать, что она не работает (или, во всяком случае, — работает ограниченно).

Глядя на события 1730—1750-х годов глазами все еще ждущего казни Марсия, мы могли бы увидеть, что складывающаяся из них история развивалась заметно иначе, чем предполагала ее героическая визуальность. В своей речи 14 марта 1735 года Тредиаковский говорил среди прочего о задачах, стоящих перед членами впервые собранного Российского собрания: «Не о едином тут чистом переводе степенных, старых и новых, авторов дело идет <…> Но и о Грамматике доброй и исправной, согласной мудрых употреблению и основанной на оном <…> но и о дикционарие полном и довольном <…> но и о Реторике, и Стихотворной науке, что все чрез меру утрудить вас может» [Тредиаковский 1735: 6—7]. Недоумение, возникающее от сравнения этих задач с известными итогами работы Российского собрания, незаметно прекратившего существование к началу 1742 года, хорошо известно по работам почти всех исследователей, обращавшихся к этим словам Тредиаковского (ср.: [Живов 1997: 34; Алексеева 2009а: 577]). Ни грамматика, ни словарь, ни риторика, ни поэтика не только не были напечатаны в 1730-х — начале 1740-х годов; нам неизвестно даже наверняка, занимались ли их подготовкой члены Собрания [3].

Новые правила к сложению русских стихов, рекомендованные Тредиаковским в речи перед Российским собранием как последний недостающий камень перед написанием поэтики, оказались почти не востребованными. Для не занятых непосредственной русской поэтической практикой «искуснейших» знатоков поэтической теории (по-видимому, академических стихотворцев-немцев — Юнкера, Лоттера, Штелина) предложенный Тредиаковским стих оказался неинтересным: он не решал важнейшей для печатной стихотворной практики Академии задачи — предложить адекватный русский аналог строфе немецкой оды; после нескольких экспериментов уже к 1737 году Тредиаковский в собственных опытах отказался и от положений «Нового и краткого способа», и вообще от написания стихов [Алексеева 2004; Харер 2004; Алексеева 2005: 128—159]. Что до «упражняющихся» в написании русских стихов стихотворцев — «Новый и краткий способ» стал лишь (для единиц!) поводом к экспериментам с русским метром, а не инструкцией [Алексеева 2005: 153—159]; русская силлабика оставалась живой и продуктивной (как для провинциальных духовных лиц, так и для столичных дворян) вплоть до 1750-х [Николаев 1996: 62—66].

Глядя на заставку к речи 1735 года глазами историка литературы, мы должны признать, что изображенное на ней движение подлинно застыло; нож Аполлона не коснется кожи сатира; обновление литературы случится в другое время и под другой эмблемой [4]. Этот заметный хронологический разрыв между сильным манифестом, появляющимся в месте, кажущемся нам центром поля, и запоздалой реакцией на него составляет, как кажется, основу одного из важнейших вопросов истории русской литературы. В самом общем виде его можно было бы сформулировать так: «Когда и как в России стихотворство становится воспроизводящейся неритуальной социальной светской практикой?» Иными словами: «Когда и как в России появляется модерная поэзия?» Более частный вопрос, который нас здесь также будет интересовать: «Насколько значимыми оказываются при этом ее силлабо-тоническая и печатная формы?»

* * *

«Новый и краткий способ» Тредиаковского открывается эпиграфом из Овидия (Fast. VI.5-6), утверждающим богодухновенность поэзии: «Стихотворчеству нас бог токмо научает, / И святый охоту в нас пламенну рождает», а завершается стихами из Буало, отделяющими неспособных от подлинного стихотворства: «Не могу сего терпеть, кто, еще не кстати, // в рифму строки приводя, мнит стихи слагати» [Тредиаковский 1963: 365, 419]. Предложенный между этими указаниями на избранного и недостойного «краткий и новый способ» нигде не объявляется Тредиаковским простым и не назначается всякому, кто, следуя за ним, захотел бы писать стихи. Наоборот, всячески подчеркивается и трудность открытия новых правил, и ограниченность аудитории книги. Использовать на практике новый «способ» предлагается лишь «упражняющимся» — тем, кто уже имеет стихотворческий опыт. Более того, ближе к концу книги у читателя может появиться закономерный вопрос — а не условно ли множественное число «упражняющихся», не скрывается ли за ними единственный адресат: тот самый «при дворе великобританском полномочный министр», которому через многократно повторенное улучшение первого стиха его первой сатиры объявлялось, «коль чрез малую перемену и легкий способ [5] можно из старых наших стихов новые сделать» [Тредиаковский 1963: 418].

Экстатическая природа поэзии и отказ включать в разговор о ней неспособных отойти от автоматизированной формы стиха, определяющие основания учения Тредиаковского о поэзии, в целом соответствуют тому, как конструировалась инстанция поэтического авторства в России в начале XVIII века. Вполне сложившиеся к концу XVII века представления о поле поэзии как пространстве соревнования во многом определялись неизменно присутствующей в нем фигурой зоила [Николаев 1996: 83—93] — бездарного враждебного автора (агента с равным сочинителю статусом — не критика), которая влекла за собой разнообразнейшие тактики защиты (авторское самоуничижение; отказ от собеседников; маркирование своей речи как чужой; апелляция к гетерономному авторитету или общественной пользе; маркирование текстуальных сообществ возможного оппонента как маргинальных и пр.) [Панченко 1974; Степанов 1983; Николаев 1996: 79—112; Живов 1997]. Писать стихами значило уметь обосновать право писать стихами [6].

Можно сказать, что известное нам поле поэзии в России начала XVIII века отстраивалось как чрезвычайная бурдианская автономия. Петровское «огосударствление» литературы не означало ее полной гомологичности полю государственного администрирования даже там, где «литература» была представлена прозой. «Светские» печатные (как церковного, так и гражданского шрифта) тексты 1700—1720-х годов создавались преимущественно духовными лицами, позиции которых в церковной иерархии во многом зависели от их позиции в структуре образовательных учреждений, администрировавшихся церковью. Для светских лиц, входивших в литературу в 1720-е — начале 1730-х годов, цензом вхождения оказывалось не столько социальное положение (лишенный наследства сын правителя провинции, умершего в изгнании; путешествующий в Европе сын провинциального священника; сын мелкого новгородского помещика, служащего в армейской канцелярии, и пр.), сколько формальное образование. Когда в 1735 году формально не имеющий образования С.С. Волчков будет претендовать на место в штате Академии наук, при том что сама возможность подобного шага определялась придворной службой его отца и полученным благодаря ей же опытом дипломатической службы [Кошелева 2016: 194], ключевой окажется экспертиза Феофана Прокоповича как собственно внутрилитературной институции. Внутри этого общего поля вербального производства стихотворство оказывалось, между тем, предельно автономным. Наиболее видимый стихотворец 1700—1710-х годов Иоанн максимович, автор печатавшихся под его именем стихотворных сочинений в тысячи стихов, конструировал свой авторский образ через путь частного спасения души (подчеркивая самоуничижение, говорение чужими словами, монологичность и пр.). У Феофана Прокоповича, в теоретических трудах отстаивавшего право автора на персональный вымысел, демонстративное стихотворство Иоанна вызывало плохо скрываемое раздражение; сам Феофан создал минимальный поэтический корпус, преимущественно не попадавший при его жизни в печать.

Писать русские стихи в 1720-е — начале 1730-х годов значило вступать в состязание с высокой конкурентностью, высокой ценой входа, высокими рисками, нечеткими критериями оценки и еще менее четким призом. Удивительно не столько то, что в первые десятилетия XVIII века русских стихотворцев было немного, сколько то, что они вообще были. Поле, ориентированное на производство вербальных текстов для их потребления агентами того же поля, было мало заинтересовано в потребителях за его пределами и выстраивало себя скорее через ограничение числа агентов, чем его расширение. Так, «Езда в остров любви» (1730) Тредиаковского — сочинение, традиционно описываемое как рубежный камень новой русской литературы, — открывалось двумя обращениями автора: первым — к его покровителю, действительному камергеру и кавалеру А.Б. Куракину, и вторым — «К читателю». Появление в разговоре автора о своем тексте публики, видное здесь (наследующее, впрочем, еще древнерусской традиции), чрезвычайно важно. между тем нельзя не отметить, что Тредиаковский отчетливо ограничивает публику: в тексте предисловия, кроме его инципита, читатель каждый раз назван «доброжелательным читателем». Это тот читатель, который с самого начала благосклонно относится к книге; более того — который, еще не начав читать ее, понимает, что это за книга, находится в одном текстуальном сообществе с той «девицей очюнь охотницей до книг» из Гамбурга, у которой автор сумел раздобыть французскую книгу Тальмана для перевода (и в отличном — от «не знающих» правил стихосложения «Спасского моста стихотворцев»). Читателем за пределами этого узкого круга текстуальной общности оказывается «охуждатель Зоил», к которому обращены финальные строки книги: «Много на многи книги вас, братец, бывало / А на эту не ужли вас таки не стало?» [Тредиаковский 1849: 774]. Напомню, что Зоил мыслится в этой системе как один из авторов-соперников и по позиции в поле равен автору осуждаемого им сочинения. Таким образом, обращение к читателю в «Езде…» оставляет автора в тесном кругу замкнутого текстуального сообщества и соревнующихся с ним иных авторов. Как и где размыкается этот круг?

Следует заметить, что «Езда…» с ее относительно замкнутым, но все же включающим доброжелательную публику кругом потребителей представляла собой текст, вводящий стихотворство в общую рамку прозаического нарратива. Как было видно на примере «Краткого и нового способа», в случае с изданием, в центре которого оказывается стихотворная речь, конструируемая автором аудитория предельно сужается. То же видно и в издании оды 1734 года на сдачу Гданьска, где помещено лишь одно предваряющее обращение — к Бирону, между тем как следующее за текстом оды «Рассуждение о оде вообще» в качестве читателей упоминает лишь упражняющихся в стихотворстве — «охотника российского» и «искусных», которым она «отдается в рассуждение» [Тредиаковский 1734: B2v(=D2v)]. В случае, когда Тредиаковский публиковал прозаический текст, аудитория, наоборот, максимально расширялась. Вышедшая в 1737 году в его переводе «Истинная политика знатных и благородных особ» через предисловие адресуется «читателю», причем никакой речи о выделении видной автору «доброжелательной» группы не идет. Читатель называется «почтеннейшим», и учебник придворного поведения предлагается всему «Российскому Свету»: «Я не сомневаюсь, чтоб сия важная материя не угодна была толь Российским читателям, как оная есть приятна всем прочим Эвропейцам» [Тредиаковский 1737: 2].

Адресация прозаических изданий относительно широкой аудитории в целом характерна для практики Петербургской Академии наук 1720—1730-х годов [Кочеткова 2002; Valkova 2013; Iosad 2017: 125—146, 174—189]. Так, первый номер «Краткого описания комментариев Академии наук» 1726 года начинается с обращения «Доброхотному российскому читателю радоваться». Академический «Календарь и месяцеслов», начиная с выпуска на 1728 год (вышел в 1727), обращался к «читателю» (в том числе «благосклонному»), отмечая среди прочего, что некоторые материалы книги, которые следовало бы исключить, по мнению редакторов, из-за их ненаучности (астрологические), все же они помещаются «ради некоторых читателей, таковая любящих». Первый выпуск «Исторических, генеалогических и географических примечаниев в ведомостях» 1729 года открывается обращенным к «благосклонному читателю» рассказом об истории повременных изданий. «Sammlung der Russischen Geschichte» Г.Ф. Миллера в первом выпуске 1732 года характеризует себя адресованным «любящему историю свету» (причем предлагается «тем, кто имеет на руках что-нибудь полезное для наших намерений и хотели бы — раскрыв или скрыв свое имя, как им заблагорассудится — поделиться этим с миром» [Müller 1732: 2], отправлять такие материалы в академическую канцелярию). Самое, наверное, удивительное из академических предисловий с точки зрения конструирования аудитории находится в переводе «Жития и дел Марка Аврелия Антонина» С.С. Волчкова (1740), где «благосклонному читателю» предлагается вообразить себя введенным «в превеликую, множеством портретов и статуй убранную палату» [Волчков 1740: 6], после чего он вовлекается в диалог, подводящий его к необходимости прочитать книгу.

Ничего подобного мы не найдем в стихотворных изданиях 1730-х — начала 1740-х годов. Вряд ли здесь можно найти пример более показательный, чем книга, стандартно описывающаяся как маркер вовлеченности русской публики первой половины XVIII века в стихотворную полемику (ср., например: [Гуковский 2001: 253—255; Шишкин 1983; Николаев 2010: 260—261]). «Три оды парафрастическия» — сборник 1744 года, в котором три поэта (Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков) переложили (каждый по-своему) 143-й псалом, споря о семантике стихотворного метра и относительной ценности хорея и ямба, — предваряется эпиграфом и написанным Тредиаковским предисловием. Эпиграф сообщает словами Горация (A.P. 400—401): «Сим образом искусные стихотворцы и их стихи честь и славу себе получают». Предисловие рассказывает о том, как три поэта вступили в чрезвычайно утонченный специальный спор, констатируя в итоге, что из-за этого спора «[три оды] ныне свету предаются» [Тредиаковский 1963: 422]. Мы имеем здесь дело именно с констатацией, а не сообщением читателю: описываемый «в известие» спор не нуждается в читателе, но только в воздвижении памятного знака. Авторы (пишущий за троих Тредиаковский) замечают:

Однако подаются [три оды] свету не в таком намерении, чтоб рассмотреть и определить, который из них лучше и великолепнее вознесся. Сие предпочтение могло бы им быть всем троим обидно: ибо праведно есть, что все трое не подлым искусством сочинили свои стихи и что трудный и прерывный разум псалма совершенно они изобразили [Тредиаковский 1963: 423].

Соприкосновение читателя с миром стихотворческого спора не просто не предполагается, — оно объявляется нежелательным и вредным [7] . Гармония трех подлинных сочинителей утверждает их незыблемую славу и если и предполагает ее взаимодействие с иными агентами, то лишь со «многими дряхлыми, на Парнас ползущими» стихотворцами, которые буквально не допускаются в центр поля, оставаясь разбросанными на его периферии, — предисловие использует именно эту образность:

Все [три представленные в этой книге] добрые стихотворцы <…> в один пункт сходятся и чрез то от должного себе центра не относятся <…> [между тем как] которые и свои мысли неясно иногда словами изображают, и стихом весьма не гладким и не правильным и в одной материи разны, и в разности больше надлежащего друг от друга далеки, <…> не знают, где их пункт неподвижный и цель, в которую бы метить [Тредиаковский 1963: 423].

Рассказывая историю создания той же книжицы семь лет спустя, Тредиаковский заметно изменил ее социальную конструкцию. Споря с Сумароковым, в комедийном персонаже Тресотиниусе представившим ряд неприглядных черт своего бывшего союзника, Тредиаковский вспомнил и об их давнем стихотворном споре: «Сочинители уговорились поставить судьями искусства своего все читающих общество, и для того просили, чтоб им позволено было их напечатать» [Тредиаковский 1865: 443]. Разница между «светом», которому отказывается в возможности «рассмотреть и определить, который из [стихотворцев] лучше и великолепнее вознесся», и «всем читающих обществом», которое «поставляется судьями искусства», настолько разительна, что не видится возможным списать эту формулу на тривиальную парафразу. Еще двумя годами позже, в «Сочинениях и переводах», републикуя свое переложение 143-го псалма в числе других «Од божественных», Тредиаковский предпошлет ему отредактированное предисловие к сборнику 1744 года. Самым обширным из изменений окажется исключение финального раздела текста, начинающегося ровно со слов «ныне свету предаются» [8]. Поэтическому по преимуществу корпусу «Сочинений и переводов» будет предпослано предисловие «К читателю», где он неоднократно будет именоваться «благосклонным читателем», а в завершающем абзаце ему будет предложено словами Роллена стать одним их тех «охотников», которые получают «знатную пользу» от исправления в книгах [9]. В «Древней истории» Роллена, которую Тредиаковский цитирует здесь по собственному печатному переводу, на месте наделяемых субъектностью «охотников» значился предстающий лишь объектом просвещения «народ» [Алексеева 2009а: 513]. Чтение поэтической книги превращалось, таким образом, в инклюзивную практику, делавшую читателя полноценным агентом до того открытого лишь для творцов поля поэзии.

Наиболее отчетливо это изменение конструируемых границ поля стихотворства можно увидеть в опубликованных в 1748 году «Двух эпистолах» А.П. Сумарокова. Их открытость «всякому» читателю проявляется не только в грамматическом использовании обращения во втором лице, но и в том, что на читателя, принимающего здесь наставления, автор не накладывает никакого ценза предварительного знания или стихотворной практики. Требуется лишь наличие у него «ума» — разительное отличие от включенной Тредиаковским в 1735 году в «Новый и краткий способ» «Эпистолы от российския поэзии к Аполлину». Вторая сумароковская эпистола (и книжка в целом) заканчивается таким обращением к вступающему в поэзию читателю:

Всё хвально: драма ли, эклога или ода —

Слагай, к чему тебя влечет твоя природа;

Лишь просвещение, писатель, дай уму:

Прекрасный наш язык способен ко всему.

[Сумароков 1957: 124]

Поэзия становилась полем, открытым для всякого, наделенного «умом» и решившим «просветить» его. Фигура читателя из-за границ закрытого поля стихотворного производства (явленная в форме ничем не ограниченного «всякого») появляется в сумароковской первой эпистоле после полемичного обращения к собрату по перу, за которым легко читается Тредиаковский:

Зело, зело, зело, дружок мой, ты искусен,

Я спорить не хочу, да только склад твой гнусен.

Когда не веришь мне, спроси хотя у всех:

Всяк скажет, что тебе пером владети грех.

[Сумароков 1957: 112]

Только вслед за этим вербальным переворотом поля поэзии — передачей прав поэта публике — Сумароков начинает обучение неофита, проводя его в итоге от правил перевода (здесь впервые появляется обращение во втором лице, адресованное «открытому» читателю) до полной свободы творить в любом жанре. Закрытое святилище стихотворства оборачивалось целым миром поэзии; эта предельно формализованная и неестественная манера складывать слова становилась общим делом («для общих благ…» — этими двумя стопами открывалась книга). По меньшей мере, на словах.

* * *

Дискурсивные конструкции поля поэзии в России 1730—1740-х годов и положение в них читателя намечены здесь лишь первым предварительным наброском. можно было бы обратить, например, внимание на отмеченное Ю.Н. Тыняновым изменение «установки» ломоносовской риторики между двумя ее редакциями от мнимо объективного «удостоверения» слушателя/читателя в истинности оратора к требующему эмоциональной вовлеченности «преклонению» (причем обе установки отличаются от задачи приводить слова в соответствие с «премудростью» естественно неподвижных «вещей», которую ставил в 1745 году перед красноречием Тредиаковский) [Тынянов 1977: 229]. Или попытаться реконструировать имплицитного читателя через непосредственное чтение русских стихотворных сочинений этого времени [Блок и др. 1959; Лотман 1985; Левитт 2017].

Представляется вместе с тем важным показать, что закрытость поля поэзии 1730—1740-х годов и отделенность его от читателя, а также размывание его границ с конца 1740-х годов может быть увидены через другие позиции поля интеллектуального производства/потребления, — с позиций читателя как экономического агента, принимающего финансовое решение о покупке стихотворной публикации.

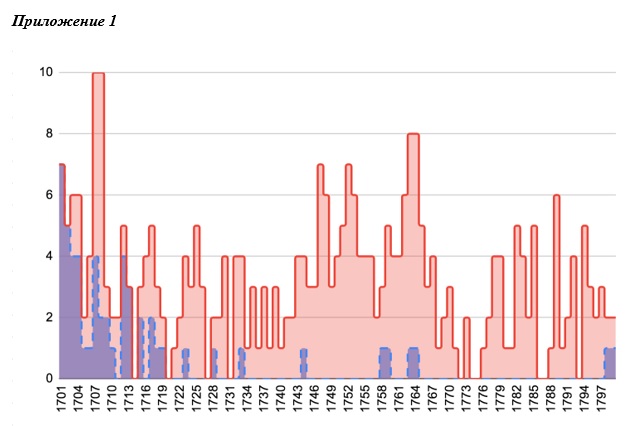

Для поэзии как товара, о которой дальше пойдет речь, нормативным является бытование стихотворного текста в форме печатного издания русского гражданского шрифта. Значимость этой медиальной составляющей в занимающем нас объекте не вполне очевидна, и поэтому ей следует уделить несколько слов. Известный указ 4 октября 1727 года о закрытии подчиненных Синоду петербургских типографий (в соответствии с которым два стана, весь набор гражданского русского, а также немецкого и латинского шрифтов и другие материалы были переданы в Академию наук), содержательно разграничивший сферу церковной и гражданской печати [10], маркировал появление в России новой вербальной культуры в значительно большей мере, чем сам факт введения в 1708 году гражданского шрифта. Место стихотворного текста в печатном издании было неявным, но важным показателем этого различения. Как показывают материалы А.А. Гусевой, постаравшейся при описании изданий кирилловской печати Москвы и Петербурга XVIII века указать все стихотворные тексты, появляющиеся в учтенных ею книгах [Гусева 2010], на 1720-е годы приходится радикальный перелом в возможности для книги церковного шрифта выступать медиа, включающим публикацию стихотворного текста. Если издательская практика первых лет XVIII века наследовала (в том числе текстуально) практике московских типографий конца XVII века, для которых стихотворное оформление книги (как богослужебной, так и учебной) было нормативным, то к середине 1710-х годов это представление размывается. После 1719 года появление новых стихотворных текстов в церковных книгах единично: подпись под портретом Стефана Яворского в посмертном издании «Камня веры» 1728 года (и его переизданиях); восьмистишие в финале посвящения «Доброхотному читателю» переводчика Академии наук (и секретаря Д.К. Кантемира) И.И. Ильинского в его «Симфонии» (1733) и, наконец, стихотворное описание иллюминации в Троице-Сергиевой лавре 1744 года, дублировавшее соответствующее издание гражданского шрифта, вышедшее в типографии Академии наук. Все новые стихотворные тексты, публиковавшиеся в книгах церковного шрифта после 1744 года [11] , были написаны уже пришедшей из гражданской печати силлаботоникой. С 1720-х годов петербургская и московская церковная печать перестает, таким образом, быть медиа, определяющим трансляцию актуальной стихотворной культуры; эта функция остается лишь за изданиями гражданского шрифта [12].

Печатная форма бытования стихотворных текстов была противопоставлена двум другим, в равной степени важным как референт, с которым соотносили свою работу агенты, конструировавшие в 1730—1740-х годах русскую стихотворную культуру. Одной из них была рукопись. Внимание к качественным изменениям текста при переходе от совокупности уникальных списков к унифицированному печатному оттиску отличает в целом авторов 1710—1750-х годов — от Иоанна Максимовича, лишенного на тобольской кафедре прежних издательских возможностей Чернигова и переживавшего в 1710-х невозможность «в тип дати» свои новые сочинения; от его противников Феофана Прокоповича и Димитрия Ростовского, прямо увязывавших поэтическую одержимость черниговского архиепископа с его ненормальным отношением к издательской практике [13]; от знаменитой рефлексии Антиоха Кантемира над «скукой» своих стихов в ящике и переживания о их незавидной будущей печатной судьбе — до стихотворной полемики начала 1750-х годов, вокруг «Сатиры на петиметра» И.П. Елагина, один из первых критиков которого строил свои обвинения вокруг важнейшего тезиса — несогласия с тем, что оппонент «издатель быть хочет» [Поэты 1972: 380]. «Новый и краткий способ» Тредиаковского 1735 года был не столько трактатом об абстрактных путях русского стиха, сколько явным предписанием того, как «стихи наши <…> от часу в большем совершенстве в российский свет издавать» [Тредиаковский 1963: 363]. Неявным, но чрезвычайно важным, как представляется, следствием отношения к стихотворству как к труду с печатным словом оказывалось то место, которое было отведено вопросам орфографии (прежде всего печатной) в поэтических спорах 1740— 1760-х годов, и в частности то внимание, которое уделял Тредиаковский истории русского гражданского шрифта (последовательно подчеркивая его превосходство над церковным) [Чугунова 2004].

С другой стороны, не менее важным оказывалось взаимодействие печатных стихов с песней. Вспомним, что первые опыты создания русской силлаботоники появляются в переводах церковных гимнов Глюка и Пауса; что история короткого одического стиха связана с коротким песенным панегирическим стихом петровского времени [Алексеева 2005: 52—70]; что на песенном репертуаре основывается авторский статус Тредиаковского и Сумарокова в начале их карьер, и эта модель оставалась продуктивной всю первую половину XVIII века. Один из первых оппонентов Елагина в полемике вокруг «Сатиры на петиметра» в 1753 году будет обвинять ее автора в том, что тот принялся за не подходящий ему сатирический жанр, между тем как ему было бы вполне достаточно песни, в которой он (не напечатав ни одного текста) успел сделать себе имя: «Хоть песнями поныне еще ты процветал, / Но и в них ты свой ум довольно показал» [Поэты 1972: 377]. Аргумент о песенности становился ключевым для Тредиаковского, когда он в «Кратком и новом способе…» конструировал новый русский стих. Отсылка к песне появляется здесь и там, где декларативно рвутся связи со старой традицией [14], и там, где столь же декларативно сообщается о сути «нового способа». Напомню, что суть его состояла в том, чтобы, сохранив силлабическую меру за короткими (до девяти слогов) стихами, ввести новые силлабо-тонические стопы в длинный стих. Сжатое изложение этого принципа целиком строится на оценке стиха с точки зрения его напевности:

Стопы внесены в эксаметр да только в пентаметр и для того еще, чтоб сии наидолжайшие наши стихи от прозаичности избавить: ибо чрез стопы стих поется, что всяк читающий и не хотя признает. А ежели б в сих долгих стихах не было тонических стоп, как оных нет в старых наших, то оные бы совсем походили больше на прозу, определенным числом идущую, нежели на поющийся стих. Но выше помянутые наши стихи, о которых доказательное слово, и без стоп, для краткости своей, падают по-стиховному и довольно гладко и сладко поются: о сем всяк собственным своим искусством, ежели правильно сии стихи будет читать, уверен быть может [Тредиаковский 1963: 407].

Эта песенная победа нового стиха над старым позволяет, как кажется, увидеть дополнительный смысл в памятной заставке с Аполлоном и Марсием к речи Тредиаковского к Российскому собранию того же, 1735 года. Из всех версий мифа о состязании сатира-флейтиста и играющего на кифаре бога для Тредиаковского наиболее актуальной могла быть та, в которой победа достигалась возможностью присоединить к игре на лире голос [Rollin 1740: 676]. Новая печатная поэзия сообщала о своем превосходстве, присваивая себе положительное «естественное» качество конкурирующего медиа, вместе с тем объявляя о своем превосходстве над ним.

Поскольку новая русская поэзия 1730—1740-х годов конструировалась как особая (новая) медиальная сущность, а технологический характер этого печатного медиа включал и производителей, и читателей русских печатных стихов в индустриальные отношения, следует учесть также особенности печатной книги этого времени как товара.

Несмотря на то что большее распространение бумаги и технология печатного оттиска существенно удешевляли книгу, в раннее Новое время она оставалась товаром, далеко выходившим за рамки повседневного потребления. За то время, о котором говорится в этой статье, стоимость книг, выпущенных Академией наук, возрастала (за счет увеличения доли объемных изданий — цена книги определялась прежде всего стоимостью затраченной на ее производство бумаги). Медианная цена товарной позиции в каталоге академических изданий 1739 года составляла 30 копеек, в 1753 году — 40 копеек [15]. Чтобы составить верное представление об этой цене, нужно учесть, что, например, медианное штатное годичное жалованье сотрудников Академии наук в 1750 году составляло 48 рублей, то есть 4 рубля в месяц (при среднем показателе 137,61 рубля — распределение доходов в этом учреждении отражало очень высокое имущественное расслоение, свойственное России в целом) [Материалы 1900: 276—294]. Новый регламент и штат, полученный Академией в 1747 году, несущественно улучшил этот показатель: в 1742 году, когда жалованье академических сотрудников сохранялось на уровне 1730-х, медианное годовое жалованье по штату составляло 40 рублей 55 копеек (3,38 в месяц) при среднем в 130 рублей 30 копеек [Материалы 1889: 4—15]. Не вызывает сомнений, что реальные доходы сотрудников Академии наук были выше — структура доходов могла включать и премии, и плату за труд вне Академии (статус академического служителя мог служить существенным бонусом на рынке труда и частного учителя, и переплетчика, и рисовальщика, и пр.), и доходы от семьи или имений и др. И все же соотношение цены интересующего нас товара с регулярным и официально закрепленным доходом представляется показательным для оценки его места в структуре расходов. Сотрудники Академии наук представляются репрезентативной социальной группой. Это учреждение предъявляло достаточно высокий образовательный ценз к своим сотрудникам, так или иначе занятым в сохранении, производстве или трансляции знания или по меньшей мере текстов (будь то ученики гимназии, подмастерья инструментальной палаты, типографские ученики или писчики). Уровень доходов этой социальной группы, несмотря на высокий интеллектуальный ценз, не позволял на медианном уровне рассматривать книгу как рядовой товар в структуре расходов. При всей сомнительности аналогии как исторического инструмента читающая(ий) эту статью сотрудница(ик) российского академического института или университета может провести мысленный эксперимент, предположив, что на покупку каждой книги он(а) должна(ен) тратить сумму, примерно соответствующую десятой части месячной заработной платы, оговоренной в ее(го) контракте. Для большинства русской потенциальной читающей публики (по самым скромным оценкам составлявшей несколько десятков тысяч человек) в середине XVIII века книга оставалась доступным, но все же предметом роскоши. Покупки книг не могли быть для большинства читателей частыми; средняя библиотека даже образованного и считающего себя читающим человека могла составлять не более нескольких десятков изданий. Отбор для такой библиотеки не мог не быть относительно тщательным и мотивированным. Что в этой ситуации могло мотивировать читающего человека стать покупателем печатного стихотворного издания? Напомню, что речь идет об информационном продукте, медиальная природа которого конструируется соответствующим полем как неотчуждаемая. Прослушивание аудиозаписи через динамик телефона не заменяет впечатлений живого концерта; просмотр фильма с экрана планшета — лишь отголосок посещения широкоэкранного мультплекса на 3D-сеансе. Стихотворные издания — предлагающие тексты, очень незначительные по объему для культуры, привыкшей к переписыванию от руки многосотстраничных книг, — могли, конечно, копироваться от руки. Однако списков с изданий 1730—1740-х годов до нас дошло столь мало [16], что мы с уверенностью можем говорить, что в эту эпоху печатная форма поэзии была стандартом не только для авторов, предпочитавших письмо в стол рукописному тиражированию [Алексеева 2019], но и для читателей. Стать читателем стихотворного текста в этой культуре значило стать покупателем стихотворного издания. Внутри медиа, основанного на механической воспроизводимости информации, поэтическая печать становилась анклавом домеханического мира, предлагающим покупателю-читателю соприкосновение с не подлежащей копированию подлинностью произведения искусства. Был ли, однако, потребитель русского книжного рынка 1730—1740-х годов заинтересован в этом уникальном опыте?

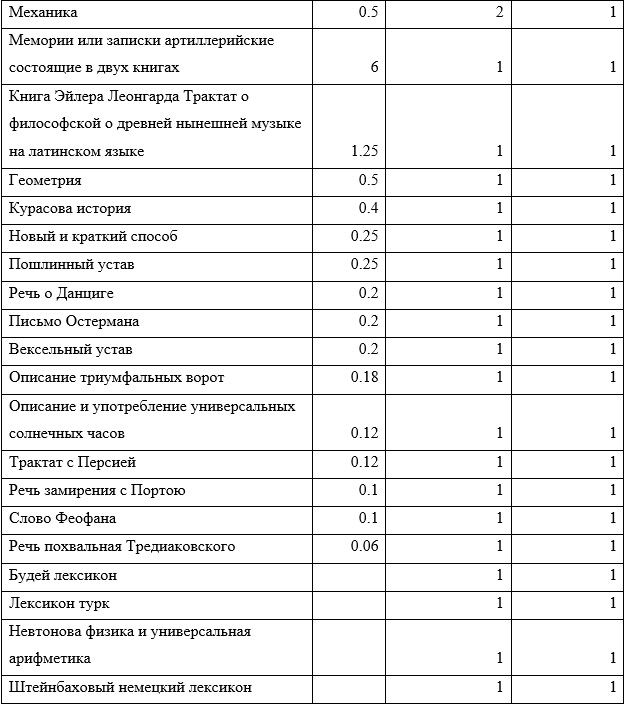

Переложение 143-го псалма, выпущенное в 1744 году Тредиаковским, Сумароковым и Ломоносовым, вышло тиражом в 150 экземпляров, — несмотря на то, что по начальному распоряжению академической канцелярии предполагалось издание 300 экземпляров за счет авторов и 200 — для свободной продажи в академической лавке, а впоследствии Н.Ю. Трубецкой запрашивал о дополнительном издании 600 экземпляров. Издание, между тем, не было оплачено, и итоговый тираж был урезан [Алексеева 2009а: 605]. Из этих 150 экземпляров к 1749 году на складе академической книжной лавки оставалось 25. И это не означает, что за пять лет 125 экземпляров переложения псалма были раскуплены. Практика академического книгоиздания в 1740-х годах предполагала, что автор мог рассчитывать на безвозмездное получение части тиража в возмещение трудов в «праздные» часы и в награду за предполагавшийся продажей оставшегося тиража академический прибыток. Даже если предположить, что авторам было выдано минимально известное по другим случаям число экземпляров — 25, мы должны заключить, что в свободной продаже с 1744-го по 1749 год разошлось не более 100 экземпляров важнейшей стихотворной книги 1740-х годов. еще более впечатляет ничтожное внимание публики к переводам Горация, выполненным Кантемиром: из 200 экземпляров, изданных в 1744 году, к 1749-му на складе книжной лавки оставалось 175 [17]. У русской поэзии первых лет правления Елизаветы Петровны была своя аудитория. Но эта аудитория была невероятно, исчезающе малой. Чтобы понять степень ее ограниченности, стоит посмотреть на то, какое место занимали русские стихотворные издания Академии наук в общей структуре ее (русскоязычной) книжной торговли.

Чрезвычайно показателен здесь хорошо задокументированный [18] случай, когда на сравнительно коротком временном отрезке значительное число лиц, обращавшихся в книжную лавку, оказались перед необходимостью воспринимать книгу не столько как конечный продукт потребления, сколько как монетизируемый товар. В 1743 году из-за начавшегося следствия над И.Д. Шумахером Академия наук была поставлена в условия почти полного отсутствия реальных средств в казне. Большинству сотрудников не выплачивалось жалованье, и главным средством решения этой проблемы стала возможность выдавать сотрудникам книги со склада книжной лавки в зачет жалованья. Несмотря на вынужденность и невыгодность этой меры [19], ею воспользовалось не менее трети сотрудников Академии [20]. Поскольку книга превращалась в монетизируемый товар, решение о приобретении которого определялось во многом представлениями о его ликвидности, данные о распределении отдельных изданий в общей структуре заказов, сделанных академическими сотрудниками, можно считать репрезентативными для оценки места текстов различного типа в общем наборе изданий.

При том, что в целом поле для выбора отдельных книг было достаточно обширным (прошения показывают, что сотрудники могли заказывать не только издания, выпущенные Академией наук, но и имевшиеся на складе зарубежные книги, то есть общий репертуар товарных позиций превышал 2000 названий), впечатляющее общее число заказов на 1416 экземпляров оказалось распределено среди лишь 45 изданий.

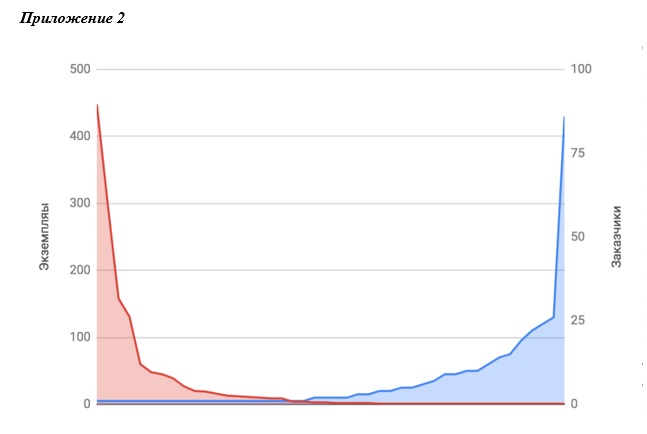

Распределение изданий по числу как заказчиков, так и заказанных экземпляров ожидаемо демонстрирует классический график «длинного хвоста», в котором выделяется очень компактное ядро «хитов» и обширная зона периферии, где товары вызывают лишь спорадический спрос. Набор «хитов» чрезвычайно ограничен. На 5 из 45 заказывавшихся книг приходится 77,5% всех экземпляров. Если учесть цену заказанных изданий, окажется, что из общей суммы около 1850 рублей [21] на две позиции — «Уложенье с регламентом» и вышедшую лишь в октябре 1743 года «Указную книгу» — пришлось почти 4/5 (78,8%). Несмотря на то что заказ этих двух книг представлял собой, по-видимому, рациональный финансовый выбор, для значительной доли заказчиков оказались интересны и другие издания.

Спустя пять лет после их выхода в 1738 году сохранялся стабильный спрос на переведенное С.С. Волчковым пособие по домоводству «Флоринова экономия» [22] и «Азовскую историю» Т. З. Байера в переводе И.И. Тауберта [23]. Понятное попадание в область «хитов» легко монетизируемых календарей и базовых школьных пособий («Юности честное зерцало», использовавшееся прежде всего как букварь; арифметика Л. Эйлера, «Вейсманов лексикон», «Школьные разговоры» и др.) не отменяло интереса к «Грациану» (1741—1742) — ключевому учебнику придворного поведения, переведенному тем же Волчковым, или «Разговорам о множестве миров» Фонтенеля в переводе Кантерима (1740) [24]. Однако ближе к ядру «хитов» располагались исторические тексты — «Описание о Японе» (1734) и «Описание жития и дел принца Эвгения герцога Cавойскаго» (1740). Каждую их этих книг заказывали по меньшей мере пятеро сотрудников Академии, по большей части не в одном экземпляре.

У книг, изданных Академией наук, в начале 1740-х годов были, таким образом, довольно многочисленные читатели, готовые покупать их, читать и перечитывать спустя много лет после выпуска. Если только это не были устаревшие законы, тексты, написанные к забытым победам прошлого царствования, узкоспециальные ученые книги (в том числе на иностранном языке). И стихотворные книги.

Место стихотворческих изданий в корпусе прошений о выдаче книг 1743 года не может не бросаться в глаза. Их всего две; каждая из них была заказана лишь однажды в одном экземпляре. Их заказал один и тот же человек в одном и том же заказе. Составляя заказ, он сумел назвать оду Тредиаковского на сдачу Данцига речью. Общий контекст изданий, перечисленных в этом заказе, показывает, что для итогового заказчика поэтический текст вряд ли имел самостоятельную ценность. Прошение было подано ослепшим, отрешенным от работы и получавшим лишь академическую пенсию бывшим академическим наборщиком Иваном Сидоровым. Он просил выдать книги: «Брукнера одна, Зерцало юности две, новый краткий способ одна, речь о городе Данциге одна, принца Эвгения одна, письмо Остермана, писанное к верхнему визирю одно, пошлиной устав один, пошлиной тариф один, речь замирения с портою отоманскою одна, слово похвальное феофаново одно, речь похвальная Тредиаковскаго одна, трактат с персицкою империею, флоринова экономия одна, уложение с регламентом, японская история» [25]. Человек, для которого подбирался этот набор книг — включающий почти половину (9 из 19) «уникальных» заказов в рассматриваемом корпусе, — был заинтересован в явленных художественным словом исторических событиях прошедшего десятилетия заметно больше, чем в специально стихотворном слове. «Флоринова экономия» и история Евгения Савойского читались на фоне сочинений Тредиаковского и Феофана, не наоборот. В России начала 1740-х годов были читатели стихотворных текстов — их было немного, и их можно было не заметить со стороны, но они были. Можно, однако, сомневаться, что это были читатели поэзии. Желающий читать печатную гражданскую книгу ожидал от нее, по-видимому, не стихотворства, и ему было из чего выбрать.

Когда и как появилась в России публика, для которой иерархически центральное место в круге чтения занимали поэтические сочинения, — читатели, для которых спор русских поэтов о месте на Парнасе стал в том числе и их личным спором? Внятного ответа на этот вопрос у нас все еще нет. Понятно, что появление на рубеже 1740—1750-х годов обширного рукописного сборника стихотворных идиллий [Николаев 2013], или яростный поэтический спор начала 1750-х годов вокруг елагинской сатиры на петиметров (спор, заставивший говорить стихами людей, некоторым из которых эта форма явно давалась с трудом), или активное участие десятков авторов-стихотворцев в журналах второй половины 1750-х, или вал стихотворной печати, поднятый государственным переворотом 1762 года, маркируют появление в какой-то мере этой не мыслимой из начала 1740-х годов новой диспозиции вербального поля. Вместе с тем, можно, скорее всего, согласиться с наблюдениями Н.Ю. Алексеевой о том, что вплоть до 1780-х годов история русской поэзии остается дискретной [Алексеева 2019]; по-настоящему привычной, нормальной практика стихописания станет лишь при Державине. И, значит, несмотря на кажущуюся формальную континуальность, поэзия как вещь (социальный институт) в 1750-е была чем-то существенно иным, чем в то время, когда в литературу входил Карамзин.

* * *

Беглый набросок позволяет, как кажется, увидеть существенные черты истории русской поэзии первой половины XVIII века в ее отношениях с публикой: замолкание и молчание на фоне вымывания стихов из церковной печати; конструирование закрытого круга возвышенных певцов и избранных слушателей-знатоков, символически убивающее предшествующую традицию; невнимание широкой аудитории к стихотворству; постепенное размывание границ с сохранением институциональных инструментов ограничения публики. Остается непонятным, как размывались эти границы, насколько «читатель воспитывался автором» или же авторы герметичного круга были вынуждены реагироваить на читательские практики. Относительно надежно можно лишь говорить, что на коротком отрезке конца 1740-х — начала 1760-х годов поле поэзии в России радикально перестраивается, включая читателей не как стоящих в стороне свидетелей, но как активных участников, вовлеченных (вовлекаемых) в конструирование поля.

Библиография / References

[Алексеева 2004] — Алексеева Н.Ю. Два автографа Тредиаковского 1736 года // XVIII век. 2004. Вып. 23. С. 70—79.

(Alekseeva N.Yu. Dva avtografa Trediakovskogo 1736 goda // XVIII vek. 2004. Issue 23. P. 70—79.)

[Алексеева 2005] — Алексеева Н.Ю. Русская ода. Развитие одической формы в XVII— XVIII веках. СПб.: Наука, 2005.

(Alekseeva N.Yu. Russkaya oda. Razvitie odicheskoy formy v XVII—XVIII vekakh. Saint Petersburg, 2005.)

[Алексеева 2009а] — Алексеева Н.Ю. Комментарии // Тредиаковский В. Сочинения и переводы как стихами, так и прозою. СПб.: Наука, 2009. С. 501—654.

(Alekseeva N.Yu. Kommentarii // Trediakovskiy V. Sochineniya i perevody kak stikhami, tak i prozoyu. Saint Petersburg, 2009. P. 501—654.)

[Алексеева 2009б] — Алексеева Н.Ю. Риторика и поэтика Российской академии: история неудачи // Российская академия (1783—1841): язык и литература в России на рубеже XVIII—XIX веков. СПб.: ИРЛИ РАН, 2009. С. 95—106.

(Alekseeva N.Yu. Ritorika i poetika Rossiyskoy akademii: istoriya neudachi // Rossiyskaya akademiya (1783—1841): yazyk i literatura v Rossii na rubezhe XVIII—XIX vekov. Saint Petersburg, 2009. P. 95—106.)

[Алексеева 2019] — Алексеева Н.Ю. Из наблюдений над развитием русской поэзии середины XVIII века // Русская литература. 2019. № 4. С. 63—67.

(Alekseeva N.Yu. Iz nablyudeniy nad razvitiem russkoy poezii serediny XVIII veka // Russkaya literatura. 2019. № 4. P. 63—67.)

[Биржакова 2010] — Биржакова Е.Э. Русская лексикография XVIII века. СПб.: Нестор-История, 2010.

(Birzhakova E.E. Russkaya leksikografiya XVIII veka. Saint Petersburg, 2010.)

[Блок, Макеева 1952] — Блок Г.П., Макеева В.Н. Примечания // Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 7. м.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 781—949.

(Blok G.P., Makeeva V.N. Primechaniya // Lomonosov M.V. Polnoe sobranie sochineniy. Vol. 7. Moscow; Leningrad, 1952. P. 781—949.)

[Блок и др. 1959] — Блок Г.П., Красоткина Т.А., Боровский Я.М.,Кулябко Е.С., Макеева В.Н., Павлова Г.Е., Соколова Н.В., Ченакал В.Л. Примечания // Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 8. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 864—1193.

(Blok G.P., Krasotkina T.A., Borovskiy Ya.M., Kulyabko E.S., Makeeva V.N., Pavlova G.E., Sokolova N.V., Chenakal V.L. Primechaniya // Lomonosov M.V. Polnoe sobranie sochineniy. Vol. 8. Moscow; Leningrad, 1959. P. 864—1193.)

[Волчков 1740] — Житие и дела Марка Аврелия Антонина цесаря римскаго, а при том собственные и премудрые его рассуждения о себе самом / Пер. С. Волчкова. СПб.: Печ. при Императорской Академии наук, 1740.

(Zhitie i dela Marka Avreliya Antonina tsesarya rimskago… Saint Petersburg, 1740.)

[Гуковский 2001] — Гуковский Г.А. Ранние работы по истории русской поэзии XVIII века. М.: языки русской культуры, 2001.

(Gukovskiy G.A. Rannie raboty po istorii russkoy poezii XVIII veka. Moscow, 2001.)

[Гусева 2010] — Гусева А.А. Свод русских книг кирилловской печати XVIII века типографий Москвы и Санкт-Петербурга и универсальная методика их идентификации. М.: Индрик, 2010.

(Guseva A.A. Svod russkikh knig kirillovskoy pechati XVIII veka tipografiy Moskvy i Sankt-Peterburga i universal’naya metodika ikh identifikatsii. Moscow, 2010.)

[Живов 1997] — Живов В.М. Первые русские литературные биографии как социальное явление: Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков // НЛО. 1997. № 25. С. 24—83.

(Zhivov V.M. Pervye russkie literaturnye biografii kak sotsial’noe yavlenie: Trediakovskiy, Lomonosov, Sumarokov // NLO. 1997. № 25. P. 24—83.)

[Кантемир 1956] — Кантемир А. Собрание стихотворений. Л.: Советский писатель, 1956.

(Kantemir A. Sobranie stikhotvoreniy. Leningrad, 1956.)

[Кислова 2013] — Кислова Е.И. «Молчите, каменные звуки»: оды Ломоносова в рукописных копиях второй половины XVIII века // Чтения Отдела русской литературы XVIII века. 2013. Вып. 7. С. 114—136.

(Kislova E.I. «Molchite, kamennye zvuki»: ody Lomonosova v rukopisnykh kopiyakh vtoroy poloviny XVIII veka // Chteniya Otdela russkoy literatury XVIII veka. 2013. Issue 7. P. 114—136.)

[Костин, Костина 2019] — Костин А.А., Костина Т.В. «Русский автор» в 1739 году: Г. З. Байер, И. И. Тауберт и формирование русского школьного канона // Словене. 2019. № 2. С. 103—137.

(Kostin A.A., Kostina T.V. «Russkiy avtor» v 1739 godu: G.Z. Bayer, I.I. Taubert i formirovanie russkogo shkol’nogo kanona // Slovene. 2019. № 2. P. 103—137.)

[Кочеткова 2002] — Кочеткова Н. Д. Литературные посвящения в русских изданиях XVIII — начала ХIХ века. Статья 1. Особенности жанра // XVIII век. 2002. Сб. 22. С. 66—84.

(Kochetkova N.D. Literaturnye posvyashcheniya v russkikh izdaniyakh XVIII — nachala XIX veka. Stat’ya 1. Osobennosti zhanra // XVIII vek. 2002. Vol. 22. P. 66—84.)

[Кошелева 2013] — Кошелева О. Мирское счастье или христианское благочестие? (Наставления юношеству западных моралистов в переводах Сергея Волчкова) // Ретроспективная информация источников: образы и реальность / Под ред. О.Д. Тогоевой, И.Н. Данилевского. М.: ИВИ РАН, 2013. С. 227—243.

(Kosheleva O. Mirskoe schast’e ili khristianskoe blagochestie? (Nastavleniya yunoshestvu zapadnykh moralistov v perevodakh Sergeya Volchkova) // Retrospektivnaya informatsiya istochnikov: obrazy i real’nost’ / Ed. by O.D. Togoeva, I.N. Danilevsky. Moscow, 2013. P. 227—243.)

[Кошелева 2016] — Кошелева О.Е. Зыбкий образ минувшего бытия, или Работа с частно-правовыми актами // Вивлiөика: E-Journal of Eighteenth-Century Russian Studies. 2016. Vol. 4. P. 191—198.

(Kosheleva O.E. Zybkiy obraz minuvshego bytiya, ili Rabota s chastnopravovymi aktami // Vivliofika: E-Journal of Eighteenth-Century Russian Studies. 2016. Vol. 4. P. 191—198.)

[Левитт 2017] — Левитт М. Кантемир и «нечитатели» // Пушкин и другие (двадцать лет спустя): Сб. ст. к 80-летию С.А. Фомичева. СПб.: Пальмира, 2017. С. 381—391.

(Levitt M. Kantemir i «nechitateli» // Pushkin i drugie (dvadtsat’ let spustya): Sb. st. k 80-letiyu S.A. Fomicheva. Saint Petersburg, 2017. P. 381—391.)

[Лотман 1985] — Лотман Ю.М. «Езда в остров любви» Тредиаковского и функция переводной литературы в русской культуре первой половины XVIII в. // Проблемы изучения культурного наследия. М.: Наука, 1985. С. 222—229.

(Lotman Yu.M. «Ezda v ostrov lyubvi» Trediakovskogo i funktsiya perevodnoy literatury v russkoy kul’ture pervoy poloviny XVIII v. // Problemy izucheniya kul’turnogo naslediya. Moscow, 1985. P. 222—229.)

[Материалы 1889] — Материалы для истории Императорской Академии наук. СПб.: Тип. Императорской акад. наук, 1889. Т. 5.

(Materialy dlya istorii Imperatorskoy Akademii nauk. Saint Petersburg, 1889. Vol. 5.)

[Материалы 1900] — материалы для истории Императорской Академии наук. Т. 10. СПб.: Тип. Императорской акад. наук, 1900.

(Materialy dlya istorii Imperatorskoy Akademii nauk. Vol. 10. Saint Petersburg, 1900.)

[Николаев 1996] — Николаев С.И. Литературная культура Петровской эпохи. СПб.: Дмитрий Буланин, 1996.

(Nikolaev S.I. Literaturnaya kul’tura Petrovskoy epokhi. Saint Petersburg, 1996.)

[Николаев 2010] — Николаев С.И. Тредиаковский Василий Кириллович // Словарь русских писателей XVIII века. СПб.: Наука, 2010. Вып. 3. С. 255—268.

(Nikolaev S.I. Trediakovskiy Vasiliy Kirillovich // Slovar’ russkikh pisateley XVIII veka. Saint Petersburg, 2010. Vol. 3. P. 255—268.)

[Николаев 2013] — Николаев С.И. Русская идиллия 1750-х гг. (Новые материалы) // XVIII век. 2013. Сб. 27. С. 397—415.

(Nikolaev S.I. Russkaya idilliya 1750-kh gg. (Novye materialy) // XVIII vek. 2013. Vol. 27. P. 397— 415.)

[Панченко 1974] — Панченко А.М. О смене писательского типа в Петровскую эпоху // XVIII век. 1974. Сб. 9. С. 112—128.

(Panchenko A.M. O smene pisatel’skogo tipa v Petrovskuyu epokhu // XVIII vek. 1974. Vol. 9. P. 112—128.)

[Подтергера 2008] — Подтергера И.А. Рецепция античности в русской культуре начала XVIII века // Русско-европейские литературные связи. XVIII век. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008. С. 260—274.

(Podtergera I.A. Retseptsiya antichnosti v russkoy kul’ture nachala XVIII veka // Russko-evropeyskie literaturnye svyazi. XVIII vek. Saint Petersburg, 2008. P. 260—274.)

[Поэты 1972] — Поэты XVIII века. Т. 2. Л.: Советский писатель, 1972.

(Poety XVIII veka. Vol. 2. Leningrad, 1972.)

[ПСЗ 1830] — Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. Т. 7. СПб.: Типография II Отделения Собственной его Императорского Величества Канцелярии, 1830.

(Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii, s 1649 goda. Vol. 7. Saint Petersburg, 1830.)

[Сперанский 1963] — Сперанский М.Н. Рукописные сборники XVIII века. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963.

(Speranskiy M.N. Rukopisnye sborniki XVIII veka. Moscow, 1963.)

[Степанов 1983] — Степанов В.П. К вопросу о репутации литературы в середине XVIII в. // XVIII век. 1983. Сб. 14. С. 105— 120.

(Stepanov V.P. K voprosu o reputatsii literatury v seredine XVIII v. // XVIII vek. 1983. Vol. 14. P. 105— 120.)

[Сумароков 1957] — Сумароков А.П. Избранные произведения / Втуп. ст., подгот. текста и примеч. П.Н. Беркова. Л.: Советский писатель, 1957.

(Sumarokov A.P. Izbrannye proizvedeniya / Ed. by P.N. Berkov. Leningrad, 1957.)

[Тихомирова 1984] — Тихомирова М.А. Памятники, люди, события: из записок музейного работника. Л.: Художник РСФСР, 1984.

(Tikhomirova M.A. Pamyatniki, lyudi, sobytiya: iz zapisok muzeynogo rabotnika. Leningrad, 1984.)

[Тредиаковский 1734] — Тредиаковский В.К. Ода торжественная о здаче города Гданска… СПб.: Печ. при Императорской Академии наук, 1734.

(Trediakovskiy V.K. Oda torzhestvennaya o zdache goroda Gdanska… Saint Petersburg, 1734.)

[Тредиаковский 1735] — Речь, которую в Санкт-петербургской императорской академии наук к членам Российскаго собрания, во время перваго оных заседания, марта 14 дня, 1735 года, говорил Василий Тредиаковский. СПб.: Печ. при Императорской Академии наук, 1735.

(Rech’, kotoruyu v Sanktpeterburgskoy imperatorskoy akademii nauk k chlenam Rossiyskogo sobraniya, vo vremya pervago onykh zasedaniya, marta 14 dnya, 1735 goda, govoril Vasiliy Trediakovskiy. Saint Petersburg, 1735.)

[Тредиаковский 1737] — Истинная политика знатных и благородных особ переведена с францусскаго чрез Василья Тредиаковскаго Санкт-петербургския имп. Академии наук секретаря. СПб.: Печ. при Императорской Академии наук, 1737.

(Istinnaya politika znatnyh i blagorodnyh osob perevedena s francusskago chrez Vasil’ya Trediakovskago Sanktpeterburgskiya imp. Akademii nauk sekretarya. Saint Petersburg, 1737.)

[Тредиаковский 1849] — Сочинения Тредьяковскаго/ Изд. А. Смирдина. Т. 3. СПб.: В типографии Императорской Академии наук, 1849.

(Sochineniya Tred’yakovskago / Ed. by A. Smirdin. Vol. 3. Saint Petersburg, 1849.)

[Тредиаковский 1865] — Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свете изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю. 1750 // Сборник материалов для истории Императорской Академии наук в XVIII веке / Изд. А. Куник. СПб., 1865. ч. 1. С. 455—500.

(Pis’mo, v kotorom soderzhitsya rassuzhdenie o stikhotvorenii, ponyne na svete izdannom ot avtora dvukh od, dvukh tragediy i dvukh epistol, pisannoe ot priyatelya k priyatelyu. 1750 // Sbornik materialov dlya istorii Imperatorskoy Akademii nauk v XVIII veke / Ed. by A. Kunik. Saint Petersburg, 1865. Part 1. P. 455—500.)

[Тредиаковский 1963] — Тредиаковский В.К. Избранные произведения. М.; Л.: Советский писатель, 1963.

(Trediakovskiy V.K. Izbrannye proizvedeniya. Moscow; Leningrad, 1963.)

[Тредиаковский 2009] — Тредиаковский. В.К. Сочинения и переводы как стихами, так и прозою / Изд. подгот. Н.Ю. Алексеева. СПб.: Наука, 2009.

(Trediakovskiy V.K. Sochineniya i perevody kak stikhami, tak i prozoyu / Ed. by N.Yu. Alekseeva. Saint Petersburg, 2009.)

[Тынянов 1977] — Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.

(Tynyanov Yu.N. Poetika. Istoriya literatury. Kino. Moscow, 1977.)

[Тюхменева 2005] — Тюхменева Е.А. Искусство триумфальных врат в России первой половины XVIII века: проблемы панегирического направления. М.: Прогресс-Традиция, 2005.

(Tyukhmeneva E.A. Iskusstvo triumfal’nykh vrat v Rossii pervoy poloviny XVIII veka: problemy panegiricheskogo napravleniya. Moscow, 2005.)

[Успенский 1975] — Успенский Б.А. Первая русская грамматика на родном языке. Доломоносовский период отечественной русистики. М.: Наука, 1975.

(Uspenskiy B.A. Pervaya russkaya grammatika na rodnom yazyke. Dolomonosovskiy period otechestvennoy rusistiki. Moscow, 1975.)

[Федорова 1959] — Федорова Н.Н. Петродворец. Л.: Лениздат, 1959.

(Fedorova N.N. Petrodvorets. Leningrad, 1959.)

[Харер 2004] — Харер К. Василий Тредиаковский и Якоб Штелин (Реформа русского стихосложения и немецкие академические поэты) // В.К. Тредиаковский: к 300- летию со дня рождения. СПб.: РАН, 2004. С. 20—32.

(Kharer K. Vasiliy Trediakovskiy i Yakob Shtelin (Reforma russkogo stikhoslozheniya i nemetskie akademicheskie poety) // V.K. Trediakovskiy: k 300-letiyu so dnya rozhdeniya. Saint Petersburg, 2004. P. 20—32.)

[Чугунова 2004] — Чугунова Л.Н. В.К. Тредиаковский об искусстве шрифта // В.К. Тредиаковский: к 300-летию со дня рождения. СПб.: РАН, 2004. С. 163—171.

(Chugunova L.N. V.K. Trediakovskiy ob iskusstve shrifta // V.K. Trediakovskiy: k 300-letiyu so dnya rozhdeniya. Saint Petersburg, 2004. P. 163—171.)

[Шишкин 1983] — Шишкин А.Б. Поэтическое состязание Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова // XVIII век. 1983. Вып. 14. С. 232—246.

(Shishkin A.B. Poeticheskoe sostyazanie Trediakovskogo, Lomonosova i Sumarokova // XVIII vek. 1983. Vol. 14. P. 232—246.)

[Evstifeeva 2016/17] — Evstifeeva R. Lessico relativo alle qualità intellettuali in “Pridvornoj Čelovek” (1739), la prima traduzione russa dell’”Oráculo manual” di B. Gracián [thesis]. Roma, 2016/17.

[Iosad 2017] — Iosad A. “Sciences strange and diverse”: Europeanization through the transfer of scientific knowledge in Russia, 1717— 1765. Thesis submitted to the Faculty of History. University of Oxford, for the Degree of Doctor of Philosophy. Oxford, 2017.

[Müller 1732] — Eröffnung eines Vorschlages zu Verbesserung der Rußischen Historie durch den Druck einer Stückweise herauszugebenden Sammlung von allerley zu den Umständen und Begebenheiten dieses Reichs gehörigen Nachrichten. St. Petersburg: Bey der Kayserl. Academie der Wißenschafften, 1732.

[Rollin 1740] — Rollin Ch. Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens… T. 5. Paris, 1740.

[Serman 1988] — Serman I. The literary context in Russian Eighteenth-Century Esthetics // Russian literature Triquarterly. 1988. № 21. P. 15—24.

[Symbola et emblemata 1705] — Symbola et emblemata… Amstelaedami: Apud Henricum Westenium, 1705.

[Valkova 2013] — Valkova O. Les avant-propos des journaux savants et littéraires russes au xviiie siècle: étude d’un genre // Archives Internationales d’Histoire des Sciences. 2013. Vol. 63. Issue 170/171. P. 121—141.

[1] Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-312-20003.

[2] В аллегорике Петровского времени изображение Марсия оказывалось одним из способов прославить военные победы Петра над его дерзкими врагами [Федорова 1959; Тюхменева 2005: 186—187; Тихомирова 1984: 206; Подтергера 2008: 267], между тем как в «Символах и эмблемата» эмблема «Аполлон свежует Марсия» («Apollo vilt Marsyas». № 444) трактовалась через девиз «Заступщикъ наукамъ» («Vindicat arte») [Symbola et emblemata 1705: 148—149].

[3] Использовавшаяся в академической гимназии конца 1730-х годов грамматика русского языка лишь предположительно атрибутируется В.Е. Адодурову [Успенский 1975]; известно, что по меньшей мере в 1735—1737 годах работа над ней велась вне Российского собрания. Академическая русская грамматика на русском языке начала печататься только в 1755 году, автором ее стал М.В. Ломоносов, успевший соприкоснуться с работой Российского собрания лишь как читатель «Нового и краткого способа» Тредиаковского. Тот же Ломоносов в начале 1744 года подготовил текст, который мог стать первой русской печатной риторикой. В академической рецензии на него, написанной Г.Ф. Миллером, одним из его главных недостатков было названо то, что он написан по-русски, а не на латыни, на которой, по-видимому, в 1739 году риторику поручалось подготовить не имевшему отношения к Российскому собранию Я.Штелину [Блок, Макеева 1952: 790—793]. Первые опыты по подготовке большого словаря, который пришел бы на смену Вейсманову 1731 года, начались только в 1740-х годах и завершились в 1780-х с созданием нового учреждения — Российской академии [Биржакова 2010: 14—17]. Русская печатная поэтика так и не была создана до конца XVIII века; нет оснований говорить, что сколько-нибудь систематическая работа по ее подготовке велась в Академии наук в 1730—1740-х годах [Алексеева 2009б].

[4] Будь то встающее над Россией солнце с девизом «Для всех» с титульного листа первого выпуска «Ежемесячных сочинений» 1755 года или выстроенный по сложной авторской программе виньет на титуле же «Трудолюбивой пчелы» Сумарокова.

[5] «Способ» Тредиаковского, в соответствии с его текстом, будет «легок» только для Кантемира. Во всех прочих случаях употребление этого эпитета предполагает «легкость» (естественность) лишь стоящих за ним принципов: «долгота и краткость слогов в новом сем российском стихосложении <…> тóническая <…> сие <…> всякому из великороссиан легко, способно, без всякой трудности и, наконец, от единого только общего употребления знать можно»; «ежели бы <…> одним звоном голоса надлежало весь стих читать <…> сие бы неприятным весь стих учинило, что искусством всякому легко можно познать»; «чрез следующую песнь всяк легко увидеть может, как все такие простые наши стихи, которые в меньшем числе состоят слогов, слагаются» [Тредиаковский 1963: 367, 370]. Это легкость взгляда со стороны, но не употребления.

[6] Речь в данном случае идет о поле поэзии как дискурсивной реальности — создающейся в речи агентов поля и обеспечивающей его стабильность, а не о реальности их многообразных социальных взаимодействий. Говорящий о невысоком качестве своего сочинения может быть готов вести отчаянную полемику с тем, кто осмелится сказать, что оно написано плохо, а заявляющий о пользе выполненного труда не всегда может с уверенностью сказать, в чем она заключена. При этом реконструируется поле культурного производства, оказавшееся видимым благодаря позднейшей (но происходившей не без его влияния) институционализации литературы в России, а также механизмам культурной памяти — современным ему и позднейшим (и также находившимся отчасти в зависимости от него). Мы плохо представляем, как дискурсивно конструировали свое поле производства «Спасского моста стихотворцы» (пренебрежительно поминаемые Тредиаковским в предисловии к «Езде в остров любви») или авторы любовных кантов первых десятилетий XVIII века.

[7] Можно даже, возможно, добавить — опасным. В том же, 1743 году Кантемир в Лондоне написал предисловие к своим сатирам в форме посвящения единственному адресату-покровителю-собеседнику-единомышленнику, завершив его постскриптумом об аудитории авторских примечаний: «Приложенные под всяким стихом примечанийцы нужны для тех, кои в стихотворстве никакого знания не имеют, и, кроме того, к совершенному понятию моего намерения служат» [Кантемир 1956: 433]. При всей привлекательности увидеть здесь заботу о просвещении и конструировании относительно широкой публики и несомненной важности того, что читатель за пределами закрытого круга поэтического производства включается здесь в аудиторию [Serman 1988], представляется все же важным учитывать, что неквалифицированный читатель рассматривается Кантемиром в связи с подверженной опасности славой автора, — славе этой угрожает читатель-не-знакомый-с-поэзией [Левитт 2017], и единственный способ спастись от него — отнять у него голос и дать автору самому говорить о себе.

[8] Изд. 1744: «Сей есть случай и причина сих трех од, двух иамбических, а одной хореической, которые ныне свету подаются». Изд. 1752(=1753): «Сей есть случай и причина оных двух од ямбических, названных парафрастическими, а третиея, лежащия там в самой средине, хореическия, которая следует» (ср.: [Тредиаковский 2009: 399]).

[9] «Окончиваю с вами, благосклонный читатель, говоря Ролленовыми словами, что исправление такое первым погрешностям хотя не весьма есть приятно самолюбию, но может учинить знатную пользу охотникам, делая сочинения не толь недостаточным» [Тредиаковский 2009: 17].

[10] «…друкарням в Санкт-Петербурге быть в двух местах, а именно: для печатания указов в Сенате, для печатания же исторических книг, которыя на Российский язык переведены и в Синоде апробованы будут, при Академии, а прочим, которыя здесь были в Синоде и в Александрове монастыре Невском, те перевесть в Москву со всеми инструменты и печатать только одне церковныя книги, как издревле бывало» [ПСЗ 1830: 873 (№ 5175)].

[11] Стихи Ломоносова на открытие Воспитательного дома 1764 года; стихотворное изложение чудес епископа Арсения Тверского, приложенное к его житию, составленному Макарием (Петровичем), в издании 1798 года; подпись Г.Н. Соколова к портрету Стефана Пермского 1799 года. В число новых не входят стихотворные тексты, воспроизводящие текст по рукописи, московским изданиям XVII века или украинским изданиям.

[12] Несмотря на утраченное значение медиа, предлагающего читателю новые стихотворные тексты, церковная печать продолжала (в том числе в выходящих совокупными тиражами в десятки и сотни тысяч экземпляров учебных книгах) фиксацию как нормативных, классических и канонических стихотворных текстов, созданных до 1710-х годов. «Новое» стихотворство гражданского шрифта (со временем вырабатывающее отличную от церковного стандарта стихотворную форму) развивалось на фоне этой церковной традиции.

[13] Ср. слова Феофана: «Все начали стихотворствовать до тошноты, чем в особенности страдала новая академия [т. е. Черниковский коллегиум]», Димитрия Ростовского: «Бог дал тем вершописцом друкарню, и охоту, и деньги, и свободное житье: мало кому потребные вещи на свет происходят» и др. См.: [Николаев 1996: 79—112].

[14] «[Cиллабические] стихи толь недостаточны быть видятся, что приличнее их называть прозою, определенным числом идущею, а меры и падения, чем стих поется и разнится от прозы <…> весьма не имеющею» [Тредиаковский 1963: 365].

[15] Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (далее — СПбФ АРАН). Ф. 3. Оп. 6. № 23. Л. 1—15, 84—91, 101—103, 30—35.

[16] Ср.: [Сперанский 1963: 166—171], с указаниями на единичные и в единичных сборниках тексты Ломоносова, Тредиаковского и Сумарокова до 1750-х годов, в отличие от более поздних текстов, фиксирующихся несколькими сборниками. Следует при этом учитывать, что источниками для списывания с большей вероятностью могли служить позднейшие переиздания этих од и переложений псалмов, что достаточно хорошо прослеживается по рукописной традиции ломоносовской поэзии [Кислова 2013]; на поздний источник списка одной из од Тредиаковского в своем кратком перечне указывает и М.Н. Сперанский.

[17] СПбФ АРАН Ф. 3. Оп. 6. № 23. Л. 1—15.

[18] СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 73—83; Оп. 6. № 10. См. также: [материалы 1889]; Предварительный анализ этого материала представлен в статье: [Костин, Костина 2019: 120—122].

[19] Книги продавались, по-видимому, сторонним торговцам, использовавшим возможность покупать книги по цене ниже установленной в книжной лавке. Ср. указание на уценку в 20—30% в коллективном прошении сотрудников немецкой типографии от октября 1743 года, просивших выдать им экземпляры только что напечатанной «Указной книги»: «Хотя <…> в зачет нашего жалованья для повсядневнаго пропитания и брали разными книгами, но <…> оных книг в народе обретается уже довольное число, чего для принуждены мы были оныя книги продавать с великим накладом, так что по дватцати и по тритцати копеек у каждаго рубля уступали, отчего пришли в крайнее убожество и неоплатныя долги» (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 82. Л. 125). Сложно оценить степень риторического преувеличения в этом тексте, между тем сам факт дисконта не вызывает сомнений.

[20] Штат Академии включал около 330 человек; за выплатой книгами обратились 116 человек, имена которых известны персонально; помимо этого, сохранилось несколько групповых (от 6 до 50 человек) прошений от сотрудников отдельных ведомств, в которых имена не раскрываются.

[21] Цена большинства заказанных изданий известна; общая сумма их заказанных экземпляров — 1821 рубль 82 копейки; несколько изданий, заказанных преимущественно по одному экземпляру, стоили в сумме заведомо не более 30 рублей. Стоит заметить, что общая штатная годичная сумма Академии в 1743 году составляла 43000 рублей. заказ книг в зачет жалованья компенсировал менее 5% задолженности Академии перед ее сотрудниками. Для большинства из них (при довольно высоком кредите служащих государственного учреждения) получение книг из книжной лавки представляло, таким образом, скорее всего, способ быстро получить наличные деньги, а не компенсировать задолженность.

[22] О значении переводов Волчкова для русской культуры 1730—1750-х годов см.: [Кошелева 2013; Evstifeeva 2016/17].

[23] См. об этом в тексте, использовавшемся в билингвальной гимназии Академии наук конца 1730-х годов как основное пособие для обучения русскому стилю: [Костин, Костина 2019].

[24] О месте этого перевода в кругу чтения русской публики 1730—1740-х годов см. диссертацию А. Иосада: [Iosad 2017].

[25] СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 81. Л. 21.

[26] Неявным образом метод описания, разработанный А.А. Гусевой, предполагает упоминание в каталоге лишь стихотворных текстов, выделенных в издании как самостоятельный авторский элемент (в т. ч. подписи к иллюстрациям); фрагментарные иллюстративные стихи (например, в Грамматике Мелетия Смотрицкого или в переведенном Гавриилом Бужинским «Феатроне») не учитываются. Отдельные описания каталога непоследовательны также в указании наличия в нем стихотворного текста. Сверка для отдельных изданий показала, что сведения о наличии в издании стихотворного текста можно экстраполировать на более ранние или более поздние однотипные издания, если этому не противоречит явно предложенное А. А. Гусевой описание состава книги (отсутствие в издании иллюстраций со стихотворной подписью, изменение последовательности текстов и пр.). Подсчеты выполнены с учетом этого допущения без сквозной сверки изданий de visu. Учтены однотипные издания, представленные описаниями по каталогу №№ 38, 49, 51, 98, 101, 147, 151, 160, 215, 244, 259, 306, 352, 363, 372, 396, 402, 416, 426, 429, 474, 502, 529, 535, 537, 616, 627, 638, 655, 657, 911, 939, 965, 1083, 1084, 1088, 1115, 1150, 1276, 1468, 1499, 1508, 1519, 1541, 1550, 1567, 1569, 1622, 1626, 1644, 1647, 1679, 1768, 1920 (указываются описания наиболее ранних изданий). Область, обведенная сплошной чертой, отражает все издания, включавшие стихотворные тексты; область, обведенная пунктирной чертой – только издания, где (для соответствующего однотипного издания) стихотворные тексты публикуются впервые.

[27] Коллективные прошения учитываются как заказы одного заказчика.

[28] Для краткости приводятся преимущественно сокращенные наименования продававшихся книг, принятые в обиходе академической книжной лавки и читателей; эти названия в таблице взяты в кавычки. В случае с одой Тредиаковского на сдачу Данцига и иноязычные книги использованы именования из прошений.