Опубликовано в журнале НЛО, номер 1, 2020

Наталия Арлаускайте (Институт международных отношений и политических наук, Вильнюсский университет; профессор, доктор гуманитарных наук)

Natalija Arlauskaitė (Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University; Professor, PhD) natalija.arlauskaite@gmail.com

Ключевые слова: документальное кино, семейная фотография, политика голоса, оккупация, депортация, Литва

Key words: documentary film, family photography, politics of voice, occupation, deportation, Lithuania

УДК/UDC: 77+32

Аннотация: На примере трех литовских документальных фильмов — «Исчезновение племени» (2005) Деймантаса Наркявичюса, «Жили-были дедушка и бабушка» (2007) Гедре Бейнорюте и «Guten Tag, бабушка!» (2017) сестер Юрате и Вильмы Самулёните — статья рассматривает формы кинематографической работы с семейной фотографией и способы переработки семейной истории и советского опыта, связанного в том числе с послевоенной насильственной миграцией и депортациями. Формы работы с материальностью фотографии, монтажные техники и стратегии использования голоса, обнаруженные в этих трех фильмах и смежных работах в современном литовском кино и изобразительном искусстве, служат основанием для примерки словаря постколониальных исследований к кинематографическому осмыслению советского.

Abstract: Using three Lithuanian documentary films — Disappearance of the Tribe (2005) by Deimantas Nakrevicius, Grandpa and Granma (2007) by Giedre Beinoriute and What We Leave Behind (2017) by sisters Jurate and Vilma Samulionyte — the article examines forms of cinematic work with family photographs and means of reworking family narratives and Soviet experience, related in part to post-World War II forced migration and deportations. Practices of dealing with the materiality of photographs, editing techniques, and strategies for the use of voice observed in these three films and other works in contemporary Lithuanian cinema and visual arts serve as a basis for attempting to apply the vocabulary of postcolonial studies to cinematic attempts at articulating the Soviet past.

В 2016 году живущая в Лондоне художница Индре Шерпитите (Indrė Šerpytytė) начала архивный фотопроект «Пьедестал» [1]. Каждая большого формата работа — гибридный монумент: его верхнюю часть составляет современная фотография советского памятника, снятого с постамента и экспонируемого в парке советской скульптуры Грутас (Grūtas) в Друскининкае, а его нижнюю — фотографии советского периода, в которые, как правило, фоном входит тот же памятник или его фрагмент. Современная фотография цветная, историческая — черно-белая. Некоторые из фотографий смонтированы встык и составляют цельное изображение, выровненное по краям, но в основном они по-разному примеривают и визуализируют зазор: временной — между тогда и сегодня, пространственный — памятники находятся в разных местах, масштабный — место памятника на фотографии и размер самой фотографии, субъектный — ракурс фотографий задает разное место взгляда, вписанное в изображение. Кроме того, фотографии разнородны по своему институционально-дискурсивному происхождению — газетные, семейные, туристические, школьно-заводские и пр.

«Пьедестал» показывает проблематику отношений с прошлым как ландшафтно-медийную: пьедестал перемещенных в грибные леса монументов на первый взгляд невидим и обнаруживается в архивной фотогрибнице, в которой переплетены государственная и семейная фотодокументации. Каждая новая работа цикла заново артикулирует пределы склейки, сложное устройство зазора между видимым и невидимым и издержки его преодоления. Иначе говоря — отлаживает, настраивает место, в котором происходит работа с прошлым, включающая переработку советских домашних и институциональных фотоархивов. Такого рода настройку и корректировку зазора производят практически все попытки встроить фотографический документ в рассказ о прошлом. Особенно сложно эта настройка происходит в случае ремедиации — переводе фотографии в анимацию, документальное и игровое кино, текстиль или графику.

Жизнь при смене режимов и государств в домашних фотографиях и способы сложить фотографии в осмысленный порядок или оспорить ранее в них виденный — тема трех литовских документальных фильмов, о которых пойдет речь в этой статье. Все они основаны на семейных альбомах и семейной истории, начинающейся в межвоенной Литве и заканчивающейся в разной дальности советском. «Исчезновение племени» («Genties išnykimas», 2005) Деймантаса Наркявичюса (Deimantas Narkevičius) заканчивается в конце 1980-х со смертью его отца, фотоархив которого составляет основу фильма. «Жили- были дедушка и бабушка» («Gyveno senelis ir bobutė», 2007) Гедре Бейнорюте (Giedrė Beinoriūtė) начинается в межвоенные годы во время правления президента Антанаса Сметоны и заканчивается с послесталинским возвращением ссыльных, среди которых вместе со всей семьей девочкой оказалась мама режиссера. «Guten Tag, бабушка!» («Močiute, Guten Tag!», 2017) сестер Юрате и Вильмы Самулёните (Jūratė & Vilma Samulionytė) рассказывает о тайне бабушки, умершей в 1990 году, когда обе были детьми, и судьбе литовских немцев из Восточной Пруссии.

Все фильмы авто/биографичны, основаны на идее непрерывности рода (в их названиях родовая номенклатура — «племя», «бабушка», «дедушка») и его драмы, отнесенной в баснословное прошлое (то же «племя», сказочный зачин «жили-были»). Все три фильма не просто используют семейные фотографии, а работают с их материальностью, в гладкости которой Зигфрид Кракауэр видел препятствие для осмысленного всматривания в историю: «чтобы история возникла, обычная связность фотографической поверхности должна быть разрушена» [Kracauer 1995: 62]. Эту работу в целом можно обозначить как применение разных видов монтажа, в том числе средствами анимации, предоставляющей средства для визуальной организации стыка и зазора, в которых обретают форму место рефлексии и субъектность.

Семейные, государственные и национальные нарративы, их взаимопроникновение через кинематографическую ремедиацию фотографии в современном воображении о советском, особенно о его начале, пороге, составляет главный предмет этой статьи: связь семейного альбома и «национального романа» в разных государственных образованиях. А также более общие интерпретационные модели, доступные и практикуемые в Литве для осмысления советского прошлого, прежде всего различия между дискурсом оккупации и дискурсом колонизации: памятники в парке Грутас экспонируются в рамках дискурса оккупации, для которого весь советский символический арсенал — инородное тело, цикл же Шерпитите развивается в постколониальной логике гибридности и сдвига места высказывания по отношению к обоим порядкам— советскому и его оккупационному осмыслению. Поэтому один из существенных контекстов — постколониальные исследования, для которых отношение между «колониальным архивом и постколониальной идентичностью» [Stam 2000: 292], в данном случае осложненное множественной ремедиацией архива, находится в центре внимания. Цель этой статьи — не столько поместить анализируемые фильмы и способы их работы с фотоархивом между дискурсом оккупации и постколониальным, сколько показать, где, какими способами и в какой степени дискурс оккупации уступает место иным видам рефлексии советского прошлого.

Текст статьи выстраивается следующим образом — сначала коротко представлена «борьба словарей», в которых артикулируется литовский советский период, затем очерчиваются теоретические контексты, связывающие семейную фотографию, фигурацию государства в ней и политику голоса, в том числе при ремедиации фотографий в кино. Далее предлагаются три этюда, разворачивающихся в этих контекстах, о конкретных фильмах 2005—2017 годов, использующих семейную фотографию. В конце рассмотренные практики осмысления советского в современном литовском документальном кино обсуждаются с точки зрения их места в литовских дебатах и циркулирующих дискурсах о советском прошлом.

Если не оккупация, то что?

Способы работы с советской семейной фотографий или чуть более ранней, но вовлеченной в осмысление политического слома в современном литовском кино попадают в определенный контекст дебатов о советском. С середины 1990-х годов споры об оккупации не только как о понятии международного права, в том числе из него вытекающих финансовых последствиях, а об интерпретационной сетке ведутся то с большей, то с меньшей интенсивностью, в конечном счете сводясь к тому, насколько далеко возможно отступление от нее. отступление в сторону колониализма и постколониальных исследований нередко сопровождают оговорки, связанные с недоверием к марксистской части их генеалогии [Satkauskytė 2015a: 8—9; Subačius 2010: 371], дежурно отметаемой в качестве «левого неприличия».

Можно перечислить немалое количество работ, использующих постколониальный подход для анализа отдельных советских текстов или современных работ «о советском» [Baločkaitė 2016; Davoliūtė 2016; Dovydaitytė 2012; 2013; Kelertas 2006; Satkauskytė 2015b; Šukaitytė 2015], однако конкуренция объяснительных моделей советского редко становится предметом отдельного интереса. один из наиболее последовательных сторонников постколониального подхода к советскому периоду в Литве, который он предпочитает называть «периодом зависимости» в противоположность «периоду независимости», Алмантас Самалавичюс, его необходимость формулирует так: «Я по-прежнему склонен утверждать, что именование периода зависимости с использованием термина “советская оккупация” создает не соответствующую действительности видимость, что литовская нация и ее интеллектуальные элиты “по сути” не подверглись влиянию колониального режима и им насильно навязанных или невольно перенятых навыков мышления и действий» [Samalavičius 1999: 152].

Как соотносятся между собой дискурс оккупации и его альтернативы, прежде всего дискурс колонизации? Они строго раздельны и несовместимы или различаются степенью проявленности? Кевин М.Ф. Платт показывает, как различные практики (в первую очередь установление, демонтаж или перемещение памятников в современной Латвии), вызывающие реакцию отторжения или протеста, могут быть объяснены с точки зрения прямой конкуренции двух несовместимых дискурсов — оккупации и колонизации. Дискурс оккупации предполагает, что, несмотря на насилие и травму, действие в рамках этого дискурса «предусматривает существенную историческую непрерывность в идентичности». То есть полагается, что действия оккупанта не изменяют ее каким-либо значимым способом: «Оккупант пришел, повластвовал и ушел, но при этом оставил сущность общества или нации без перемен». Дискурс же колонизации предполагает интеграцию «в экономические, общественные и политические отношения с метрополией… оставляет глубокий след на самом глубоком уровне идентичности», зачастую описываемый как модернизация [Платт 2012: 141].

В литовском контексте примером такой острой конкуренции могут быть дебаты вокруг скульптур на Зеленом мосту в центре Вильнюса, установленных в 1952 году и в конечном итоге в 2015 году снятых [2]. Многочисленные опыты ситуативного переписывания значения этих скульптур и проекты их ресемантизации [Trilupaitytė 2011] проиграли санации публичного пространства, мотивированной чувствительностью к местам оккупации, особенно обострившейся в посткрымский период. В целом немногочисленные работы этого рода показывают, что словарь оккупации в литовской общественной рефлексии советского доминирует, а его немногие альтернативы скорее эпизодические.

В отличие от фотопроектов минской школы, которые анализирует Ушакин [Oushakine 2018], или работ фотографов, представленных на выставке 2016 года в Музее фотографии в Шяуляе «Взгляд на старинную фотографию» [3], среди которых немало разными способами перерабатывающих «советское фотографическое», здесь рассматриваемые фильмы работают с переписыванием семейной фотографии и (квази)альбомов в нарративы под запретом. Каждый из фильмов рассказывает историю полутайную, недостаточно проговоренную или до совсем недавнего прошлого совершенно табуированную, в которой переплетаются семейное и государственное. Иными словами, фотодокументы перестраиваются в повествование, не только не существовавшее в момент их возникновения, но и невозможное многие годы спустя.

При этом работа с фотоархивом происходит таким образом, что по крайней мере некоторые его части в процессе ремедиации в кино начинают действовать как место дискурсивного шва-зазора: в фотографию вшиваются нарративная логика, темпоральная организация и акустическое окружение, ее существенно переписывающие и дискурсивно взрывающие. Семейная фотография начинает функционировать как свидетельство (иногда не бывшего), как анонс (давно прошедшего) или напоминание (о только еще грядущем).

Иными словами, как будет подробно показано далее, с одной стороны, анализируемые фильмы руководствуются фантазией о проникновении в незамутненное прошлое и используют риторику аутентичности, важную для дискурса оккупации. С другой, они испещрены множественными точечными, ситуативными, эпизодическими интервенциями в то, что было своего рода документом-порталом в фантомное прошлое. И иллюзия проницаемого прошлого, и ее сбой конструируются монтажом: в первом случае — в конвенциях последовательности, во втором — эксцессом темпоральности. Именно такие эксцессы монтажного стыка будут рассматриваться как место отклонения от дискурса оккупации, обнаруживающее иную субъектность, которую здесь назову принципиально анахроничной — не только в техническом смысле отклоняющейся от нарративного временного порядка [Женетт 1998: 69—116], но темпорально гибридной, осциллирующей между разными временными привязками [4].

Семейное фото государства и политика голоса в кино

Семейные, домашние фотографии, в том числе фотоальбомы, вне контекста, где их рассматривают, о них говорят, прячут, уничтожают или бережно хранят, практически немы. Вернее, на них можно увидеть предметный мир конкретного времени, позы, которые принять прилично, опознаваемые или неопознаваемые лица, а также типы, жанры домашнего фотографирования, но если нет рассказа о конкретной фотографии, ваша бабушка, как в известном примере Кракауэра, превращается в «археологический манекен для иллюстрации мод данного периода» [Kracauer 1995: 48]. Однако рассказываемые истории, в которые фотографии вплетены или которые порождают, зачастую едва ли предсказуемы, иногда одна и та же фотография может служить своеобразным нарративным якорем для совершенно разных, в том числе противоположных, повествований [Langford 2006; Саркисова, Шевченко 2013].

Понимание, что вне разговора о снимках с их персонажами, авторами или владельцами, не обязательно первыми, фотография — всего лишь «реквизит, подсказка, повод» [Khun 2002: 13], обманчивая очевидность, служит основанием для такого подхода к семейной, домашней (в противоположность профессиональной и студийной) фотографии, в котором фотографическое и устное нераздельны. Объектом анализа в них оказывается интермедиальный и полисенсорный нарратив (включающий, например, тактильный и ольфакторный опыт), как правило, работающий с прошлым и памятью о нем.

Кино, прежде всего документальное, использующее семейную фотографию, можно рассматривать как вариацию устно-фотографического подхода, и не только в тех случаях, когда мы видим, как люди, как правило, семейно или дружески связанные, рассматривают и комментируют фотографии, как, например, в «Guten Tag, бабушка!». Его разновидностью может быть закадровый голос, «обрабатывающий», нарративно упорядочивающий семейный альбом, как в «Жили-были дедушка и бабушка». А также разнообразные акусматические (Мишель Шион) фигуры, т.е. формы использования голоса, источник которого не виден или не известен, вступающие в менее очевидные отношения с видимым фотографическим изображением, примером чему служит «Исчезновение племени», где в псевдосинхронизированном звуке иногда слышны фразы, но не артикулированно, а в виде глухого акустического рисунка. при этом понятно, что аналогия с устно-фотографическим подходом полезна, если мы думаем о связи авто/биографического и фотографического дискурсов, но она действует лишь частично, так как степень организованности такого рода киноповествования существенно выше, нежели спонтанный, пусть даже оперирующий готовыми клише, комментарий к тут же перебираемым фотографиям.

Едва ли можно обнаружить специфические нарративно-голосовые практики в фотофильмах или фильмах, частично использующих фотографию, однако фотофильмы, к которым целиком относится «Исчезновение племени» и с некоторыми оговорками «Жили-были бабушка и дедушка», оказываются теми, где противоречие между длительностью голосового повествования и статичностью фотографии особенно очевидно.

Архивные фильмы, фотофильмы или фильмы, обильно использующие фотографию, обычно служат поводом для обсуждения работы и форм памяти. разумеется, анализируемые здесь также плодотворны в этом смысле и являются примером постпамяти, однако кажется важным немного сдвинуть фоку с и акцентировать другое понятие Марианны Хирш — семейный взгляд (familial gaze), понимаемый как «конвенции и идеология семьи, с помощью которых они [члены семьи] видят себя» [Hirsch 1999: xi], причем как в режиме идентификации, так и в режиме дезидентификации. Это важно потому, что в анализируемых фильмах фотографическая идеология семьи вступает в интенсивные отношения с нацией и государством, не единожды изменившим очертания и режим: «…когда мы рассматриваем семейный альбом, то то, что мы видим, — это государство, материализованное в семейных отношениях» [Wexler 2017: 102; см. также: Wexler 2005: 94—117].

В статье «Семейный роман невротиков» (1909) Зигмунд Фрейд описывает семейные фантазии детей («семейный роман»), воображающих других — лучших, более родовитых и даровитых — родителей, в том числе их иные сексуальные отношения, а также собственную исключительность среди братьев и сестер, как фазу в процессе отчуждения от родителей, в которой прежняя семейная связность утрачена и становится предметом переписывания и фантазирования. В контексте семейной фотографии «семейный роман» понимается как не обязательно сознательно артикулируемая система семейных связей и напряжений, переданная посредством фотографической визуальности и образующая подспудные сюжеты [Hirsch 1989], специфическое «оптическое бессознательное» (Вальтер Беньямин), чреватое повествованием.

Здесь и будет важно взаимодействие семейного взгляда, ремедиации семейного альбома на фоне национально-государственного воображения, задействованного в фотографиях, и политики голоса. Иначе говоря — в центре обсуждения связь «семейного» и «национального романа», включающего в себя разные конфигурации советского, — какой она предстает в фильмах, обильно использующих семейные фотоархивы, требующих де- и реархивации разнородного материала и по-разному оперирующих стыками и зазорами в образовавшемся повествовании.

В этом контексте семейная фотография служит не только ресурсом, но и ограничением для переорганизации ею образуемого архива, полагает предел реархивации, едва ли преодолимый вне напряженного внимания к самим основаниям такого рода архива. Как кажется, именно семейная фотография, ей свойственный семейный взгляд и фантазирование семейной связности, служит источником порождения нарративных форм связности, конвертирующих «семейный роман» в иные, прежде всего национально-государственные, повествования, прерываемые эксцессами, сквозь которые проглядывает анахроничный субъект сборки.

Три случая семейной фотографии для голоса и без

Жесты прощания: «Исчезновение племени» (2005)

Деймантас Наркявичюс (р. 1964) — один из самых известных видеохудожников Литвы, лауреат Национальной премии за 2008 год, обильно представленный на международных площадках [5]. Начинал как скульптор, затем почти полностью перешел в видео и документальное кино. Его работы выставлялись в крупнейших музеях современного искусства (МОМА, Помпиду, Reina Sofia в Мадриде, Tate Modern, Stedelijk и др.). В мае 2018 года Наркявичюс получил гран-при на фестивале документальных фильмов в Оберхаузене за фильм «Пятна и царапины» («Dėmės ir įbrėžimai», 7 мин.), незадолго до того демонстрировавшийся в Национальной галерее Литвы на персональной выставке под тем же названием. С одной стороны, награда говорит о склонности фестиваля к неортодоксальным формам документалистики: фильм основан на фотографиях с неофициальной постановки рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» в Вильнюсском художественном институте в начале 1980-х, переведенных в формат 3D с расслаиванием фотоизображения — царапин на нем и пятен реверса. С другой — о промежуточном статусе работ Наркявичюса, чаще всего экспонируемых в выставочном пространстве. Сам же он считает категорию документального кино избыточной, хотя, как в случае Оберхаузена, не сторонится его.

Немалую часть работ Наркявичюса занимают фильмы, работающие с советским прошлым, его многочисленными памятниками, новой разметкой пространства, самый известный из которых, пожалуй, «Однажды в ХХ веке» («Once in the XXth Сentury», 2004), перемонтирующий телевизионную и частную хронику демонтажа памятника Ленину в центре Вильнюса в 1991 году таким образом, что памятник оказывается не демонтированным, а воздвигнутым под аплодисменты собравшихся зрителей. Фильм практически буквально повторяет мысль Пьера Нора о том, что перспективы полного исчезновения однажды поставленного памятника довольно сомнительны. Демонтированный, он функционирует таким образом, что на площади Лукишкю (бывшей Ленина) до 2017 года, когда ее структура была полностью изменена, можно было видеть пустоту, наполненную отсутствием памятника [Milerius 2011: 235]. Одновременно предметом внимания становятся сам язык и ритуал демонтажа, его документирование и место наблюдателя [Bertašavičiūtė 2013: 144—146].

Наблюдение за формами присутствия прошлого касаются и личной истории, в том числе истории отца, как сам Наркявичюс проговаривает в фильме «His-Story» (1998) [6], в 1980-х испытавшего действие советской карательной психиатрии. «His-Story» развивается в трех эпизодах, в которых сначала сам режиссер в разговоре с женой в купе рассказывает историю отца, затем его брат пересказывает сны об отце и матери, в третьем эпизоде события еще раз проговариваются в коротком закадровом диалоге с сестрой, пока в кадре мы видим зимний лес, где отец работал егерем. Все эпизоды сняты с помощью советской кинотехники 70-х, включая камеры, микрофоны и провода, а во время премьеры на манифесте 1998 года использовался тоже советский 35-миллиметровый проектор: «…я хотел сделать фильм о том времени, когда я рос, с помощью изображения (images), какое существовало тогда, но чтобы рассказать историю, в то время невозможную» [van den Boogerd 2009: 77].

Фильм «Исчезновение племени» (10 мин.) — основной предмет этого раздела — составлен из семейного альбома отца режиссера, которому принадлежит и заглавная фотография «His-Story». Смена фотографий подчиняется логике слайд-шоу — снимки, расположенные в хронологическом порядке, последовательно сменяют друг друга и рассказывают историю жизни и смерти отца режиссера с ранней юности и до дня похорон в 1989 году. Формульная семейная фотография выстроена в формульный же биографический нарратив: школа, пикник, фотопортрет в дар от знакомой, работа, зимний и летний отдых, самодеятельный театр, застолье и танцы, служба в армии, группы женщин на работе (в больнице) и отдыхе, одна из них затем станет женой отца, демонстрация, свадебное и семейное фото в ателье, непременное отпускное возвышенное — река и гора, коллеги на фоне учреждения, сын (сам режиссер) среди одноклассников; отпевание в костеле, фото у гроба. Если обычная мгновенная фотография призвана свидетельствовать о реальности, превосходящей мгновение съемки, например статус, ритуал, социальные связи, т.е. производить различие [Bourdieu et al. 1990: 13—98], то при ее ремедиации в кино фотография приобретает/возвращает себе особую темпоральность «решающего момента» [Bellour 2012: 132, 140], а их ряд представляет набор значимых, пиковых мгновений.

Размеренная смена фотографий перебивается двумя видами отклонений от общего порядка:

(а) некоторые фотографии показаны не целиком, а укрупненными фрагментами: мальчик (отец режиссера) среди других школьников, выстроенных рядами; юноша в трусах на природе, другой в движении игры касается его; укрупненный фрагмент фигуры среди прочих у осеннего костра; жест в танце — партнер обнимает партнершу; крупный план из армейской фотографии отца; лицо матери;

(б) несколько фотографий показаны целиком не сразу, а в скользящем, фрагментирующем и акцентирующем движении по поверхности изображения: дед режиссера с приятелями в деревне у плетня — один играет на аккордеоне, другой протягивает руку к козе; отец в солдатской форме; мать в группе выстроившихся у перил на лестнице медсестер (две почти идентичные фотографии подряд) — когда камера доходит до ее места в ряду, она помечает его высветляя; отец в группе сотрудников; школьное фото режиссера; дерево в грозу; серия фотографий у гроба. Все, кроме двух (фотографии с сотрудниками и серии фотографий у гроба), скользят вертикально, эти две — горизонтально.

Отклонения от основного порядка ремедиации, прежде всего минимальная анимация в виде эффекта Кена Бернса (Ken Burns), «пальпирующего» фотографию скольжением по ее поверхности и изменением крупности, биографический нарратив переводят в рефлексию его поддерживающих дискурсов. Суть эффекта Бернса в том, что он, «назначая зрителю определенный момент восприятия» [Cripps 1995: 743], вводя скользящее движение по поверхности изображения, фрагментируя, укрупняя, перераспределяя его порядок и связи, выполняет критический жест в отношении как единичного изображения, так и его производящего дискурса или того, в котором это изображение (и его интерпретационные варианты) циркулирует.

С формальной точки зрения критический потенциал эффекта Бернса возникает не столько из-за эффектов движения фотографии (изображения перед камерой или камеры параллельно изображению), сколько из-за подвижности ее рамки, задающей связность конкретного фотоизображения [Burgin 1982: 146]. В «Исчезновении племени» изменение рамки изображения и новая его разметка не перенаправляют или перестраивают значение, скорее сама структура, траектория движения рамки задает направление пониманию всего фильма. В этом фильме вертикальное и горизонтальное движение камеры/ изображения размечает набор фотографий своего рода кардиограммой: вертикальное движение сбивается в горизонтальное на фотографии в компании коллег (именно оттуда идут неприятности отца) и окончательно в него переходит в фотографиях, смонтированных в бесконечную семью у гроба и заканчивающих фильм. Эта «семейная лента» воспринимается как бесшовное, бесконечно длинное горизонтальное изображение, так как группы людей фронтально сфотографированы между краем гроба на первом плане и стеной, покрытой гобеленом с традиционным геометрическим узором и по гобелену развешанными венками.

Бесшовность обеспечена сочетанием того же фронтального плана и повторяемостью орнамента. «Встроенная» кардиограмма одновременно медикализирует и натурализует историю и биографию. На последней горизонтальной прямой исчезают все квазисинхронные шумы, сопровождавшие фотографии с самого начала, жизнь буквально «затихает».

В звуко-шумовой организации фильма важны две особенности — во- первых, он монтирует фотографии со звуками и шумами, записанными в тех же местах, где фотографии были сняты [Narušytė 2012: 164]. Звук смонтирован таким образом, что он задает квазисинхронный фон для групп фотографий и переходов между ними. То есть визуально пространство фрагментарно, акустически (темпорально — в длительности) — гомогенно. Именно гомогенность звукового ряда и архитекстуально (жанрово) скрепленная модель биографического повествования проектируют (2005). Фотографии в связность акустического диегетического пространства. Такая политика звука является частным случаем риторической стратегии национального нарратива, который лоскутность модерности натурализующим акустическим жестом вписывает в гомогенность местной традиции: «локальность [выстраивается] скорее вокруг темпоральности, чем про историчность» [Bhabha 1990: 292].

Звук резко изменяется и помечает нарративный эксцесс в единственном четко помеченном месте идеологического слома — после фотографий «беззаботной юности» появляется фотография памятника Сталину в Гори. Весь в фильме используемый звук в известной степени фантомный, как записанный на месте, так и взятый из аудиотеки, однако эта фотография выделяется среди прочих и из-за очевидности вторжения политического режима в жизнь человека, и из-за звуковой отмеченности: в звуковой партитуре используется звук шагающего строя, создающий аудиовизуальную фигуру военизированной власти. Разумеется, нарративное значение этой фигуры — перемена участи. Однако в интервью с режиссером летом 2018 года оказалось, что все это время он полагал, что памятник — вильнюсский, стоявший перед железнодорожным вокзалом, а не горийский, а значит, сфотографированный отцом во время позднейшего путешествия на Кавказ и привезенный в качестве сувенира. То есть фрагмент с памятником и темпорально (анахронически), и акустически (звуковая амплификация насилия) приближается к фантазму, структурирующему жизненный сюжет отца с точки зрения сына. Иначе говоря, «советское» и «государство» в фильме задействованы в виде нарративогенного источника, поставляющего причины и следствия. Причем этот источник — не исходит из логики домашнего фотоархива, а привнесен в него при реархивировании, перестраивающем хронологию и привносящем интенсивную (так как нарративно переломную) анахронию.

Во-вторых, записан не только природный или городской шум, но и немногие голоса. Если для архивного кино, основанного на хронике, создание синхронного звука, как, например, в «Блокаде» (2005) Сергея Лозницы, позволяет выстраивать повествование, отсылая к конвенциям кинематографического реализма [Арлаускайте 2015: 163—166], то в фотофильмах статичность изображения и интервалы между ними в противоположность длящемуся звуку практически непреодолимы, т.е. между изображением и звуком все время остается ощутимый зазор. В тех же — буквально двух — местах «Исчезновения племени», где среди шумов слышится голос (женский), появляется дополнительное обстоятельство. Этот голос слышен, но произносимые слова неразличимы.

Младен Долар, рассматривая лингвистику голоса, отмечает:

То, что выделяет голос в обширном океане звуков и шумов, что определяет особенность голоса в бесконечной гамме акустических шумов, — это его интимная связь со смыслом. Голос — это что-то, что обозначает смысл, как будто в нем находится некий указатель, вызывающий ожидание значения, голос является вступлением к значению [Долар 2018: 72].

В архивных кинотекстах памяти, использующих специально созданный синхронный звук и голосовые фигуры вне артикулированной речи, глухой намек на фразу оказывается не столько обещанием значения, сколько его пределом. Мишель Шион такую речь называет эманирующей (parole-émanation, emanation speech): вне зависимости от того, виден ли ее источник на экране, ее содержание подавляется в пользу акустического образа [Chion 1999: 169—184]. В кинотекстах памяти, например в «Блокаде», такие фигуры голоса помечают порог действия мифологии кинематографического реализма и иллюзии непосредственного проникновения в мир прошлого. В «Исчезновении племени» немногие эманирующие голоса действуют таким же образом. Видимо, эманирующий голос, доносящийся словно из-под толщи воды или сквозь глухую преграду, принадлежит складывающейся конвенции в кинодискурсе памяти и маркирует предел миметичности.

С одной стороны, «Исчезновение племени» — фильм чрезвычайно личный: прощание с отцом почти двадцать лет спустя после его смерти, окончание работы скорби, видимой в «His-Story». С другой — история семьи за годы, почти целиком охватившие советский период и их предварявшие, т.е. история и биография в нем напряженно увязаны. Это напряжение понимается по-разному: одни считают, что фильм только на первый взгляд работает с «большим нарративом падения коммунизма», скорее обращаясь к общему опыту [Buden 2015: 141, 143], другие полагают, что он являет «наиболее примечательный жест ностальгии» в современной литовской фотографии [Narušytė 2012: 162].

Думается, визуальные и звуковые, прежде всего голосовые, стратегии фильма закрывают прошлое последним жестом частной работы скорби и прочно — бесшовно — связывают семейный взгляд, национальную оптику, прежде всего, в финальном бытовом орнаменте, и, пусть фантомную, акустику государственности — «природной», буквально фигурируемой звуками при роды, и инородной. Однако дискурсивный зазор, обнаруживающийся при внимательном взгляде на работу по де- и реархивации отцовского альбома, предъявляет анахроничные отклонения визуального архива и гибридную темпоральность аудиовизуального стыка, отъединяющие место рефлексии от доминирующего в этом, как и в следующем анализируемом, фильме дискурса оккупации, так как выявляют гетерогенность нарративной конструкции, вступающей в противоречие с линейностью семейного и национального романа.

Риторика связности: «Жили-были дедушка и бабушка» (2007)

Гедре Бейнорюте (р. 1976) — режиссер документального и игрового кино, много работающая с детьми. Ее короткометражный фильм «Балкон» («Balkonas», 2008) рассказывает о детях—соседях по провинциальной пятиэтажке в конце 80-х. «Вулкановка. после большого кино» («Vulkanovka. Po didžiojo kino», 2005)— о селе Вулкановка в крымской степи, где проходили съемки фильма Шарунаса Бартаса «Семь невидимых человек» («Septyni nematomi žmonės», 2005). Одна из главных героинь фильма — девочка, сыгравшая эпизодическую роль у Бартаса и живущая «после кино». «Разговор на серьезные темы» («Pokalbiai rimtomis temomis», 2012) — монологи и реплики детей и подростков крупным планом в камеру в ответ на «главные вопросы». Недавний полнометражный игровой дебют «Дыхание в мрамор» («Kvėpavimas į marmurą», 2017)— история об усыновлении, детской привязанности и детской же тихой жестокости.

«Жили-были дедушка и бабушка» (30 мин.) — тоже своего рода «детский» фильм: закадровый голос девочки от имени внучки рассказывает историю семьи, сложившейся в предвоенные годы, сосланной в 1948-м и вернувшейся в 1957 году. Повествование полуавтобиографическое: девочка узнает себя в детской фотографии Бейнорюте — «мои дедушка и бабушка», а сама режиссер говорит, что в фильме история изложена таким образом, каким рассказ матери отложился в ее детской памяти [7]. То есть закадровое повествование строится как слияние нескольких детских взглядом и слухом уловленных историй: пережитой, увиденной и от взрослых усвоенной истории матери, в детстве слышанной и пересказанной режиссером и исполненной девочкой для фильма. В этой истории сливается чрезвычайно гетерогенный материал: семейный альбом, официальная хроника разных режимов, материалы ссыльного дела и др. Тем не менее полуавтобиографическое повествование в конечном итоге неотличимо от семейного мифа, многажды пересказанного и отлившегося в рассказ, не зависимый от поколения рассказчиц. Тем самым фильм входит в гендерно специфичный национальный нарратив, в котором женщинам принадлежит репродукция рода, нации и их скрепляющего нарративного остова.

Закадровый голос ребенка находится в заведомом противоречии с его акусматической позицией, предполагающей всеведение и власть, прежде всего над историей и семейным преданием, с «фантазией паноптизма» [Chion 1999: 24]. Тем более, что это голос скорее ребенка-декламатора, нежели спонтанный, текст выученный, а его рассказ — перформанс сказки в тоне естественного порядка вещей, без какой-либо заметной аффектации. Акусматический голос исходит из «нематериального и нелокализуемого тела» [Ibid.], что, с одной стороны, соответствует фигуре межпоколенческого девичьего тела в «Жили- были дедушка и бабушка», с другой — противоречит семейному взгляду фотографии («это я»), со всей определенностью обозначающему место голоса в родовом порядке в противовес его не-месту в порядке нарративном. Детский голос как инстанция повествования открывает возможности для остраняющей (фотографию анимацией) буквальности: если сказано, что все кресты на сибирском деревенском кладбище смотрели в сторону Литвы, то фотография начинает моргать. Тем самым возрастные, перформативные и пространственные характеристики голоса, несмотря на документальный кино- и фотоматериал, составляющий визуальный ряд фильма, делают его речью, исходящей из определенной поэтики истории: песнью (акустической) невинности и (нарративного) опыта.

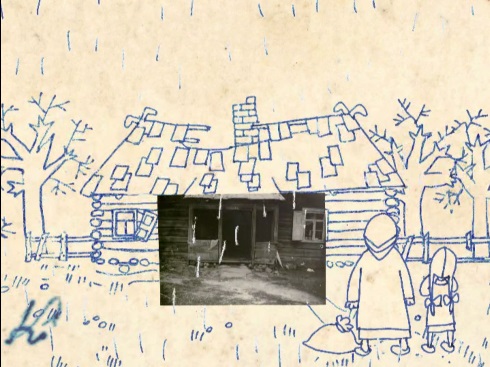

Визуальный ряд фильма состоит из семейных фотографий семьи режиссера, дополненных кинохроникой, фотографиями из различных государственных и частных архивов. В тех случаях, когда, как объясняет Бейнорюте, нужный материал отсутствовал, его компенсировала анимация, имитирующая детский рисунок чернильной ручкой на обороте фотографий и на них самих, как в случае моргающих крестов.

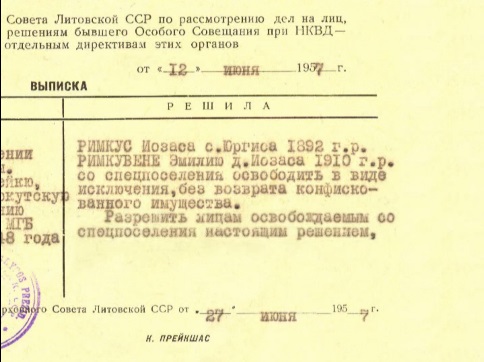

Кроме того, анимация вводится при воспроизведении писем и материалов из дела о депортации — бланков, телеграмм, подписей. «Школьная» анимация, разрисовывающая фотографии, графической невинностью поддерживает «детский» тон повествования и помечает семейно-национальный миф его возрастно специфическим перформансом. Этого же рода анимация принимает на себя производство утопического измерения родового и национального мифа о доме и райском саде — ручкой до его искомого вида дорисовывает фотографический фрагмент дома, откуда уходит семья и куда возвращается, обнаруживая рай покосившимся.

«Канцелярская» анимация, иными словами — анимация делопроизводства, порождения документов, приписанной длительностью действия переводит анонимность канцелярского аппарата в индивидуальные следы репрессивного механизма. Канцелярское письмо власти и письмо во власть — машинопись или от руки — фрагмент бюрократической экономики письма, которую, как и письмо в целом, вместе с де Серто можно описать как «конкретную деятельность, которая состоит в создании внутри своего собственного пространства (на листе бумаги) текста, обладающего властью над внешним, от которого он сначала был отделен» [Серто де 2013: 242]. Сама технология письма заключается в том, что «[п]редприятие письма трансформирует или сохраняет внутри себя то, что получает извне, и создает инструменты присвоения внешнего пространства». А взаимодействие между внутренним и внешним, процедуры входа и выхода описываются языком программно-индустриального процесса: «Островок страницы — это место перехода, где осуществляется промышленная переработка: то, что входит, является “полученным”, то, что выходят, — “произведенным?» [Там же: 244].

Как известно, один из примеров де Серто того, как письмо производит подзаконные тела, — это «Исправительная колония» Кафки. Работа с канцелярским делопроизводством советских репрессивных учреждений, поставлявших такие тела во множестве, в современном искусстве — задача, зачастую связанная с разборкой канцелярского процесса, пониманием его как особого рода визуального порядка, поточно производящего материал для системы лагерей и поселений.

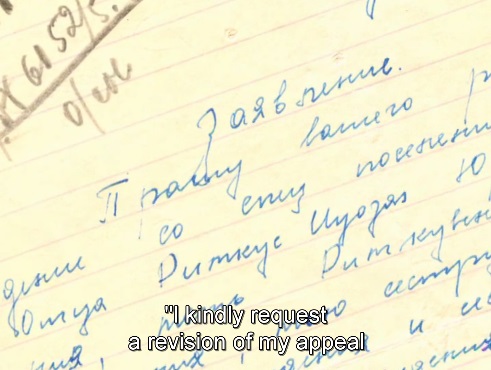

«Канцелярская» анимация «Жили-были дедушка и бабушка» так же занимается де- и реархивацией репрессивной бюрократии. Визуальное и акустическое воспроизведение процесса возникновения решения на машинке или прошения от руки на бумаге, звук падения печати инсценируют процесс письма и приписывают этому процессу тело в действии — отстукивающие, выводящие буквы, расставляющие печати тела скрипторов, микрохозяйство письма которых занято производством ссыльной субъектности.

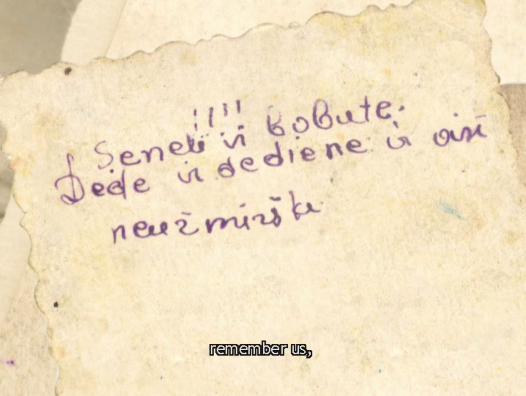

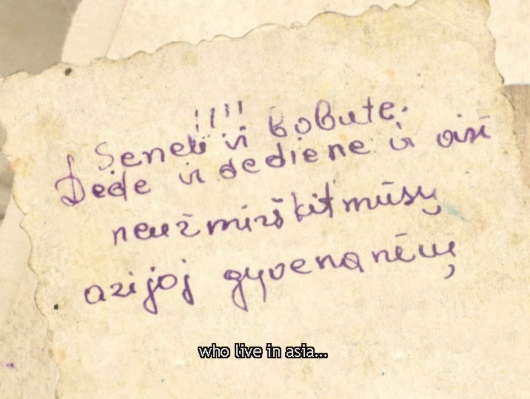

Сами члены семьи пишут письма и записки домой зачастую на реверсе фотографии.

Эти письма задают категории, в которых участники описывают свой опыт, в частности пространственный (текст на реверсе — «не забывайте нас, живущих в Азии»). Их соотношение с изображением не всегда очевидно, часто они фукнционируют самостоятельно, в первую очередь повышая связность и документальные полномочия рассказываемой истории.

На примере реверсов можно увидеть, насколько отличны стратегии «Исчезновения племени» и «Жили-были бабушка и дедушка». Фильм Наркявичюса акустически обеспечивает связность, но визуально предельно фрагментарен: лица не названы, связи не проговорены. Надпись на реверсе используется только один раз: за женским портретом, сделанным в ателье и относящимся к юности отца, следует реверс с дарственной надписью: «Эдуардас, вспомни, если стоит помнить. Гайле». Встреча осталась эпизодом — больше лицо Гайле в фильме не появляется. По выражению Наркявичюса, «одна [надпись] — еще не нарратив». «Жили-были» устроен по-другому: он уплотняет нарративные связи самыми разными способами, в том числе подробным анимированным переписыванием записок из Сибири с оборота фотографий. Семейный взгляд в фильме задействован настолько интенсивно, что для этих записок внятная фотографическая опора не обязательна, семейный взгляд сцепляет весь архивный набор.

Бейнорюте выстраивает историю, с одной стороны, традиционную — нарратив возвращения/дома, свойственный и мейнстримному кино о советской депортации, например «Экскурсантке» («Ekskursantė», 2013, Audrius Juzėnas), нарративная идеология которого предлагает концепцию истории как вечной готовности к изгнанию и возвращению. С другой, она предлагает множественные отклонения от этого типа повествования: жанр сказки и чудес, главное из которых — в 1956 году пролетевшая двухвостая комета Аренда—Ролана, позволившая, как гласит семейный миф, семье вернуться [8]; институциональная лоскутность материала, которая предполагает вопросы о разности происхождения, циркуляции и потребления частей архива [Zryd 2003]; темпоральная разнонаправленность ключевого, определяющего интенсивность дискурсивного зазора фрагмента — как и в случае Наркявичюса, фрагмента перемены участи, использующего хронику подписания пакта Молотова—Риббентропа.

Под темпоральной разнонаправленностью имеется в виду не анахроничное появление того или иного визуального материала во в целом хронологически последовательном повествовании, как, например, хрестоматийная фотография Александра Мацияускаса из цикла «На рынках Литвы» 1974 года, помещенная во время правления президента Антанаса Сметоны (1926—1940), или фотография из экспедиции по возвращению останков ссыльных 1990-х годов в эпизоде смерти дяди рассказчицы в 1954 году, а нарушение визуально-акустического порядка, вводящего темпоральный оксюморон — аналепсис и пролепсис (Жерар Женетт) одновременно, приписывающий нарративную причинность и дискурсивный горизонт.

Эпизод начинается с фотографии класса, в котором в селе Одинск училась мама Бейнорюте: сначала ее укрупненный портрет, затем фотография целиком. Ее фон составляют две карты и фотография Молотова, служащая переходом к хронике подписания пакта. Тревожный закадровый голос сообщает: «Литва еще не видела этих кадров, но знает их смысл: пакт Молотова—Риббентропа. его тайные протоколы решили судьбу литовского народа». Временные ориентиры эпизода устроены таким образом: фотографию 1954 или 1955 года разбивает сначала — на фоне укрупненного портрета Молотова — проигрыш «Песни о родине» 1936 года, затем хроника встречи Молотова и Риббентропа и подписания пакта в 1939 году, затем снова тот же проигрыш, накладывающийся на закадровый голос девочки-рассказчицы («Маму, как и других литовцев, в Сибири звали фашистами и врагами народа»). Закадровый текст хроники появился, скорее всего, на заре независимости, т.е. использованный фрагмент принадлежит одновременно двум литовским архивам: до- и постсоветскому. только в процессе работы над фильмом режиссер узнала [9], кому принадлежит портрет из школьной фотографии матери, лицо Молотова ей ни о чем не говорило. то есть переход к нарративному звену «пакт Молотова—Риббентропа» в фильме совпадает с логикой вопросов («а это кто?») в процессе перелистывания семейного альбома или перебора фотографий и вживления нарративов нации и государства.

Так устроенная темпоральная структура, с одной стороны, задним числом (из 1950-х) задает, а с другой, из грядущего (как минимум, поздних 1980-х) принимает тот же жертвенный национальный нарратив, что и название книги влиятельного литовского психолога Дануте Гайлене, занимающейся психологией травм и самоубийств, «Что они с нами сделали» [Gailienė 2008], написанной тогда же, когда и вышел фильм. Фильм от этого нарратива несколько отклоняется прежде всего за счет остраняющих визуально-языковых каламбуров и жанровых шуток, однако учитывает его как медийно циркулирующую базовую рамку, обеспечивающую шов между семейным взглядом и большим национальным нарративом. При этом место темпорального эксцесса помечает дискурсивный зазор, в котором разные степени, инстанции и формы знания и незнания предстают как аудиовизуально анахроничные по отношению друг к другу, а конструкция «исторически непрерывной идентичности» сбивается в чрезвычайную гетерогенность усилия по ее поддержанию.

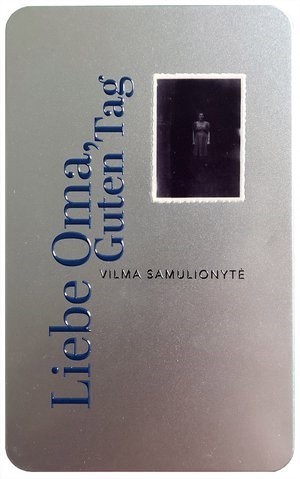

Переключение нарративов: «Guten Tag, бабушка!»

Фильм сестер Юрате (р. 1983) и Вильмы (р. 1978) Самулёните — первый полнометражный документальный фильм для режиссера и продюсера Юрате и первый режиссерский опыт для фотографа Вильмы. Как сестры объясняют в многочисленных интервью, первоначально планировался художественный фильм и отдельная от него фотовыставка с последующей книгой, а сотрудничество дуэтом не предполагалось. За пять лет работы над фильмом он стал совместным мультимедийным, как он рассматривается здесь, и многосоставным проектом: двумя выставками, первая показана еще во время работы над фильмом, вторая после его премьеры, самим документальным фильмом и на сегодняшний день замыкающим этот проект каталогом-объектом, визуальные и материальные особенности которого отчасти вступают в дискурсивное противоречие с фильмом.

«Guten Tag, бабушка!» (84 мин.) отталкивается от семейной тайны — самоубийства бабушки режиссеров Эллы Финк в 1990 году. Попытки ее разгадать сопровождает перебор семейного архива, прежде всего относящегося к военной и послевоенной истории немецкой семьи в Литве, его дополнение материалами, сохранившимися у родственников, хранящимися в государственных архивах и циркулирующими в свободном доступе, и составление нового семейного альбома. Формально этот режим функционирования визуального материала как семейного альбома помечает единообразный способ показа фотографий и других изображений. Все они приблизительно одного размера, семейной рукой (по умолчанию — одной из сестер) по одной выкладываются на ту же поверхность. так, например, уменьшенный пропагандистский плакат конца войны и советская видовая открытка самим способом презентации оказываются уравнены с фотографиями в семейном архиве, куда на тех же тактильно-экспозиционных основаниях входят фотографии из литовских и немецких архивов, порой, как в интервью говорит Вильма Самулëните [10], подобранных по сходству и аналогии.

Семейный взгляд, как и в других случаях, преодолевает гетерогенность фотографий и обживает их. На смирение гетерогенности семейного архива работает и акустический порядок фильма — раскладывание фотографий на поверхности прерывает его визуальное течение, но происходит это на фоне длящегося голосового и звуко-шумового потока, т.е. пространственная неопределенность плоскости (мы не знаем, что это за условный стол) акустически, проксемически и корпорально конвертируется в свое, близкое пространство.

На протяжении фильма история несколько раз перекодируется, рамочные нарративы разной крупности перебираются, дисквалифицируются, модифицируются:

— Готическая тайна рода. Посещение ныне заброшенного, но все еще существующего дома, где бабушка когда-то жила, чреваты неожиданными объяснениями. В этом доме среди зарослей догадливая и насмешливая судьба оставляет немецкую пишущую машинку и вырезку с портретом Джеки Чана. Еще до того, как какие-то нити обнаружены, сестры отказываются от готической археологии семьи, обнаруживая в себе сомнительные желание и поиск тайны: «— мы хотим этого впечатления. — Да, такого романтизированного».

— Жернова истории: судьба немцев из Восточной Пруссии / Малой Литвы. Попытки подойти к делу научно приводят к приглашению эксперта — историка Норбертаса Черняускаса. Он рассказывает историю немцев в Литве, рисует карты движения войск и потоки беженцев в разные годы Второй мировой войны, объясняет невероятность поступка Эллы. При приближении советских войск она вместе с семьей сначала бежит на запад и оказывается в лагере для перемещенных лиц, а затем вместе с подругой Метой возвращается, потому что считает, что ее возлюбленный Казимерас остался в Литве, но его следов не обнаруживает.

— Mелодрама в суматохе войны. Перипетии жизни и любовной истории Эллы сестры пытаются распутать, отправившись к старшим родственницам, оставшимся в Германии. Те снабжают их новыми фотографиями и своими историями, но не столько проясняют личную драму бабушки, сколько добавляют еще один слой к семейной тайне — так становится известно, что самоубийство бабушки не единственное в семье, так же закончилась жизнь ее отца, прадеда режиссеров. Любовная же драма несколько проясняется, когда мать сестер рассказывает о первом визите из ГДР сестры бабушки в 1979 году и их первой встрече спустя 35 лет, когда стало известно, что Казимерас бежал вместе с потоком беженцев и прожил жизнь в Канаде, т.е. возвращение Эллы было напрасным.

— Свои/чужиe. Немецкие родственники, немецкое происхождение при взгляде назад и для матери режиссеров, и для ее брата Арвидаса источник страхов и замалчиваний. Если брату в игре в войну неизменно доставалась роль немца, то мать вспоминает, как она боялась, что в школе узнают о том, что ее мать немка (Элла, вернувшись, вышла замуж за литовца), и будут обзывать фашисткой. В то же время некоторые обстоятельства прошлого семьей никогда не обсуждаются. Например, в фильме появляется фотография военного времени, на которой изображена Элла с сестрами и братом в немецкой форме, служившим во флоте и впоследствии погибшим у берегов Норвегии. Она никак не комментируется, как если бы в фотографии не было никакой странности, своего рода слепое пятно. При нашем обсуждении нескольких фотографий, в том числе этой, Вильма Самулёните сказала, что после фильма рассчитывала на вопросы о ней, но их не было: «Наверное, это [умолчание] показывает сегодняшний общественный договор» [11]. При этом для самих сестер их немецкость в позднесоветское время их детства была скорее предметом гордости — в фильме они говорят о том, как радовались посылкам.

— Семейные травмы и табу. Перебор ходовых рамок для семейной истории, так или иначе выравнивающих ветвящееся повествование, в фильме обрывается с еще одной смертью в семье — самоубийством отца сестер-режиссеров, объявленным титром. Их родители были давно разведены, интервью с отцом составило совсем небольшой эпизод, но его смерть переключила историю еще раз — из археологии семейных отчаяний в необходимость трудных разговоров, признания неблагополучия и примирения. Фильм заканчивается показом чернового варианта фильма матери и открытием выставки «Пакт о молчании» в Клайпеде, состоящей из семейных фотографий и фотографий, сделанных во время съемок.

В целом фильм устроен как рассказ о поиске формы для того, что можно было бы назвать семейной историей, о том, что же ею считать, и неочевидности выбора. С точки зрения функционирования семейной фотографии, в которой «отсутствие контекста для неподвижного изображения помогает утвердиться мифологии семьи как стабильной и единой, статичной и монолитной» [Hirsch 1997: 51], фильм отказывается рассматривать семейные фото в качестве визуального якоря для стабильного построения. Некоторые из них возвращаются вновь и вновь, к некоторым добавляется анимация.

Том Ганнинг считает, что анимацию и фотографию не противопоставляет, а объединяет производство особого качества времени — мгновения («мгновенная фотография»). Он полагает, что «оба процесса используют свои приемы для манипуляции темпоральным аспектом зрения и создания новых темпоральных режимов изображения (imagery) посредством изготовления мгновения» [Gunning 2014: 47]. История мгновения из семейного альбома изготавливается за счет встраивания все того же мгновения во все новые связи. В «Guten Tag, бабушка!» немногочисленные нарушения фотографической материальности за счет наслоения анимации призваны не фабриковать полудокументальное визуальное свидетельство известного, но не зафиксированного события, а отметить недоступность мгновения в его связях, невозможность хоть сколько-нибудь убедительной истории. Как, например, на фотографии, где неуловимость истории Эллы оборачивается ее исчезновением из фотографии. Или на той, где мелодраматическая версия дополняет портрет до двойного — дорисовывает искомого Казимераса, но, будучи отвергнутой, стирает ненайденного возлюбленного и оставляет фотографию не вписанной в событийный ряд.

Минимальная анимация мгновенной фотографии разделяет ее онтологию, которую Мике Бал усматривает в «отрицании глубины, существования позади или помимо гладкой, случайной поверхности доступного визуального настоящего» [Bal 1999: 226]. Иначе говоря, анимация здесь — высказывание об отказе от идентификации с семейным взглядом и стандартным семейным романом. То есть если Наркявичюс минимальную бернсовскую анимацию использует как кардиометафору, структурирующую нарратив, Бейнорюте рисованую — как остраняющий каламбур, нарративную связку и критику субъектности письма в репрессивно-канцелярском хозяйстве, то сестры Самулëните — как метавысказывание о непрозрачности фотографии, сквозь которую снуют разные нарративы, смещающие друг друга.

Если коммуникативная прозрачность фотографии в фильме сомнительна, то ее материальная определенность постоянно подчеркивается: фотография практически не появляется в кадре вне касания — при совместном просмотре сестер или вместе с родственниками, фотографии постоянно перебираются, подносятся поближе к глазам, расталкиваются на столе. Особенно сильно материальность, вещность фотографии задействована в выставках одной из со-режиссеров, Вильмы Самулëните, и в форме их каталога, появившегося как самостоятельный арт-объект, последний в ряду работ, связанных с фильмом.

В выставках фотографии архива выкладываются коллажем на нескольких уровнях стеклянных экспозиционных столов. Они расположены по отдельности и группами, одни оказываются ближе, другие дальше, реализуя пространственные метафоры прошлого — «близкого», «ушедшего вдаль и вглубь» — и постоянно корректируя дистанцию зрителей и зрительниц, на действия которых (наклоняющихся или, наоборот, отстраняющихся) переносится работа приближения и удаления изображения. Выставку в Вильнюсе предваряет эпиграф — видео, в котором написание одного из писем запускается в обратном — исчезающем— порядке, как только письмо закончено: мгновение полноты текста/ архива практически неуловимо.

Решение для каталога выставки напоминает, что фотография прежде всего предмет. Он сделан в виде жестяной коробки, в которую сложены различные материалы выставки, факсимиле писем и фотографий, а на ее крышке отпечатана-встроена та же уменьшенная фотография бабушки, которая «исчезает» в фильме. она выступает на поверхности, то есть ее материальность подчеркнута по отношению ко всем остальным (репродуцированным или факсимильным) фотографиям, содержащимся в коробке каталога.

Каталог предлагает ретрожест, в котором тактильное (выступающая поверхность фотографии) и визуальное соединяются в «утешительной вещности (solidity) мемориальной функции» [Batchen 2000: 283], свойственной самодельным предметам, включающим фотографию, но не исчерпывающимся ею: кулоны, рамки, дневники, в конце концов сами альбомы. Жестяная коробка — предмет, временнó специфический, предназначенный, со слов сорежиссера-фотографа, «побросать в нее все самое дорогое и бежать». Иначе говоря, материальная форма каталога выставки служит индуктором уже знакомого по «Жили-были бабушка и дедушка» жертвенного национального нарратива, от которого фильм «Guten Tag, бабушка!» отклонился достаточно далеко. Если представить весь мультимедийный проект, то в нем перебираемые дискурсы (национальный, готически-романтический, семейной травмы и др.) оказываются зримо и тактильно свернутыми в противостояние 1943—1944 годам и спроектированными на фатальным образом перечерчиваемую политическую карту.

Дискурсивные степени и вариации: выводы

Обычно работа с материальностью фотографии, ее ремедиация и комбинация с другими типами визуальности, а также — в случае кино — с различными аудиопорядками (от шумов и музыки до закадрового голоса), служит залогом деконструкции доминирующего и производящего фотографию порядка. Например, Хирш во введении к сборнику «Семейный взгляд» обращает внимание, что все статьи в нем, представляющие как художественные практики (тексты художников и художниц), так и академические тексты, «разрабатывают стратегии чтения [фотографии], обнаруживающие субверсивные жесты» [Hirsch 1999: xiv]. То есть работа с историей и памятью через фотографию — по необходимости и во всевозможных вариациях род подрывной дискурсивной деятельности. Элизабет Эдвардс говорит, что «фотография как таковая, благодаря своей бесконечной перекодируемости, восстает (militate) против линейных нарративов» [Edwards 2009: 42], тем более если она становится составным устно-визуальным текстом при разных видах комментирования.

Однако обсуждавшиеся здесь работы по кинематографической ремедиации семейных фотографий в контексте памяти, приходящейся на советский период, показывают, что усложнение фотографического изображения, понимаемое как комбинация с другими видами визуальности и звуком, может сопровождаться усмирением снующих сквозь него нарративов в пользу «национального романа». Семейная фотография, всегда работающая с семейной целостностью, единством, ритуальностью, сопротивляется значительному преобразованию в автобиографическом режиме ее повторного использования, а семейный альбом или комплект фотографий (пусть тут же в ходе фильма слагаемый) зачастую функционирует как нормализатор самого разнородного опыта, упаковываемого в знакомые жанровые и нарративные конфигурации, прежде всего национального нарратива. Семейная фотография и ее ремедиация в кинематографических высказываниях о пороге советского работают прежде всего со следами государства, вписанного в альбом/фотографию, с темперированием лояльности и противостояния, какими они предстают из сегодняшнего дня, в формах пересматриваемого общественного договора о фотографии (Ариелла Азулай).

Иначе говоря, фильмы семейного альбома о советском не столько осциллируют между дискурсами оккупации и колонизации, сколько оформляют связь между семейным и национальным романом, по-разному дозируя и сочетая нарративный фетишизм и нарративную абъекцию. Если нарративный фетишизм направлен на «симуляцию состояния целостности» [Сантнер 2009: 392], для чего семейное фото приспособлено как нельзя лучше, то нарративная абъекция (своего рода анахроничный антифетишизм) перебирает и отталкивает фигуры, нарративные порядки целостности, препятствующие становлению субъектности. Они могут как достаточно легко вписываться в гибридные, мимикрирующие, смещающие оккупационный дискурс конструкции (пост)колониальной субъектности, так и создавать ситуативные, врéменные зоны, указывающие на ограничение его действия [12].

Библиография / References

[Арлаускайте 2015] — Арлаускайте Н. Пределы архива: «Блокада» Сергея Лозницы // Literatūra [Гетеротопии: миры, границы, повествование]. 2015. № 5 (57). С. 157—171.

(Arlauskaite N. Predely arhiva: «Blokada» Sergeja Loznicy // Literatūra [Geterotopii: miry, granicy, povestvovanie]. 2015. № 5 (57). P. 157—171.)

[Долар 2018] — Долар М. Голос и ничего больше. Спб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018.

(Dolar M. The Voice and Nothing More. Saint Petersburg, 2018. — In Russ.)

[Женетт 1998] — Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Женетт Ж. Фигуры. Т. 2. М.: Издательство имени Сабашниковых, 1998. С. 60—280.

(Genette G. Le discours narratif // Genette G. Figures. Vol. 2. Moscow, 1998. P. 60—280. — In Russ.)

[Платт 2012] — Платт К. М. Ф. Оккупация против колонизации: как история постсоветской Латвии помогает провинциализировать Европу // Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России / Под ред. А. Эткинда, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 131—152.

(Platt K.M.F. Okkupacija protiv kolonizacii: kak istorija postsovetskoj Latvii pomogaet provincializirovat’ Evropu // Tam, vnutri. Praktiki vnutrennej kolonizacii v kul’turnoj istorii Rossii / Ed. by A. Etkind, D. Uffelmann, I. Kukulin. Moscow, 2012. P. 131—152.)

[Серто де 2013] — Серто М. де Изобретение повседневности. Т. 1: Искусство делать. СПб.: Издательство европейского университета, 2013.

(Certo M. de L’Invention du quotidien. Vol. 1: Arts de faire. Saint Petersburg, 2013. — In Russ.)

[Сантнер 2009] — Сантнер Э. История по ту сторону принципа наслаждения: размышляя о репрезентации травмы // Травма: пункты / Под ред. С. Ушакина, Е. Трубиной. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 389—407.

(Santner Е. Istorija po tu storonu principa naslazhdenija: razmyshljaja o reprezentacii travmy // Travma: punkty / Ed. by S. Ushakin, E. Trubina. Moscow, 2009. P. 389—407.)

[Саркисова, Шевченко 2013] — Саркисова О., Шевченко О. «Приехали, расстреляли, и все»: семейные фотографии, память места и опыт государственного насилия в Новочеркасске // Неприкосновенный запас. 2013. № 1 (87) (nlobooks.ru/magazines/ neprikosnovennyy_zapas/87_nz_1_2013/ article/10266/ (дата обращения: 21.08.2018)).

(Sarkisova O., Shevchenko O. «Priehali, rasstreljali, i vse»: semejnye fotografii, pamjat’ mesta i opyt gosudarstvennogo nasilija v Novocherkasske // Neprikosnovennyj zapas. 2013. № 1 (87) (nlobooks.ru/magazines/ neprikosnovennyy_zapas/87_nz_1_2013/ article/10266/.)

[Bal 1999] — Bal M. All in the Family: Familiarities and Estrangement According to Marcel Proust // The Familial Gaze / Ed. by M. Hirsch. Hanover; London: Dartmouth College, University Press of New England, 1999. P. 223—247.

[Baločkaitė 2016] — Baločkaitė R. Bourgeoisie as Internal Orient in the Soviet Lithuanian Literature; “Roses Are Red” by A. Bieliauskas, 1959 // Journal of Baltic Studies. 2016. № 1 (47). P. 77—91.

[Batchen 2000] — Batchen G. Vernacular Photographies // History of Photography. 2000. № 24 (3). P. 262—271.

[Bellour 2012] — Bellour R. The Film Stilled // Bellour R. Between-the Images. Zurich: JRP, P. 128—157.

[Bertašavičiūtė 2013] — Bertašavičiūtė R. Kino at minties muziejus: Deimanto Narkevičiaus pa minklai // Politologija. 2013. № 1 (69). P. 133—153.

[Bhabha 1990] — Bhabha H.K. DissemiNation: Time, Narrative, and the Margins of the Modern Nation // Nation and Narration / Ed. by H.K. Bhabha. London; New York: Routledge, 1990. P. 291— 322.

[Boogerd van den 2009] — van den Boogerd D. Deimantas Narkevičius. Memory and Document in Times of Repression // Metropolis M. 2009. № 1. P. 77—79.

[Bourdieu et al. 1990] — Bourdieu P. et al. Photography: A Middle-Brow Art. Cambridge: Polity Press, 1990.

[Buden 2015] — Buden B. Disappearance of a Tribe // Deimantas Narkevičius. Da Capo. Fifteen Films / Ed. by M. Scotini. Berlin: Archive Books, 2015. P. 139—143.

[Burgin 1982] — Burgin V. Looking at Photographs // Thinking Photography / Ed. by V. Burgin. London: Macmillan, 1982. P. 142—153.

[Chion 1999] — Chion M. The Voice of Cinema. New York: Columbia University Press, 1999.

[Cripps 1995] — Cripps Th. Historical Truth: An Interview with Ken Burns // The American Historical Review. 1995. Vol. 100. № 3. P. 741—764.

[Davoliūtė 2016] — Davoliūtė V. The Sovietization of Lithuania after WWII: Modernization, Transculturation, and the Lettered Сity // Journal of Baltic Studies. 2016. № 1 (47). P. 49—63.

[Didi-Huberman 2018] — Didi-Huberman G. The Eye of History: When Images Take Positions. Cambridge, Mass.; London: The MIT Press, 2018.

[Dovydaitytė 2012] — Dovydaitytė L. Art History and Postcolonialism: A Lithuanian Case // Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on Art and Archi tecture / Studien für Kunstwissenschaft (special issue (Un)blocked Memory: Writing Art History in Baltic Countries). 2012. № 21 (3—4). P. 94—105.

[Dovydaitytė 2013] — Dovydaitytė L. “Muziejus” ir posovietinė atmintis / “Museum” and Post- Soviet Memory// Liškevičius D. Muziejus / Museum / Ed. by D. Liškevičius, A. Narušytė. Kaunas: Kitos knygos, 2013. P. 24—29.

[Edwards 2009] — Edwards E. Thinking Photography Beyond the Visual? // Photography: Theoretical snapshots / Ed. by J. J. Long, A. Noble, E. Welch. London; New York: Routledge, 2009. P. 31—48.

[Gailienė 2008] — Gailienė D. Ką jie mums padarė. Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgsniu. Vilnius: Tyto alba, 2008.

[Gunning 2014] — Gunning T. Animating the Instant: The Secret Symmetry between Animation and Photography // Animating Film Theory / Ed. by K. Beckman. Durham; London: Duke University Press, 2014. P. 37—53.

[Hirsch 1989] — Hirsch M. Mother / Daughter Plot: Narrative, Psychoanalysis, Feminism. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 1989.

[Hirsch 1997] — Hirsch M. Family Frames: Photography, Narrative, and Postmemory. Cambridge, Mass.; London: Harvard University press, 1997.

[Hirsch 1999] — Hirsch M. Introduction // The Familial Gaze / Ed. by M. Hirsch. Hanover; London: Dartmouth College, University Press of New England, 1999. P. xi—xxv.

[Kelertas 2006] — Baltic Postcolonialism / Ed. by V. Kelrtas. Amsterdam; New York: Rodopi, 2006.

[Khun 2002] — Khun A. Family Secrets: Acts of Memory and Imagination. London; New York: Verso, 2002.

[Kracauer 1995] — Kracauer Z. Photography // Kracauer Z. The Mass Ornament: Weimar Essays. Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press, 1995. P. 47—63.

[Langford 2006] — Langford M. Speaking the Album: An Application of the Oral-Photographic Framework // Locating Memory: Photographic Act / Ed. by A. Khun, K. E. McAllister. New York; Oxford: Berghahn Books, 2006. P. 223—246.

[Milerius 2011] — Milerius N. Tarp Bastilijos ir Lenino paminklo. „Įpaminklintos“ atminties kritikos etiudai // Intensyvumai ir tėkmės: Gilles’io Deleuze’o filosofija šiuolaikinio meno ir politikos kontekste / Sud. A. Żukauskaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. P. 217—236.

[Narušytė 2012] — Narušytė A. Contemporary Lithuanian Photography: The Discourse of Memory // Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on Art and Architecture / Studien für Kunstwissenschaft (special issue (Un)blocked Memory: Writing Art History in Baltic Countries). 2012. № 21 (3—4). P. 134—166.

[Oushakine 2018] — Oushakine S. Presence Without Identification: Vicarious Photography and Postcolonial Figuration in Belarus // October. 2018. № 164. P. 61—100.

[Samalavičius 1999] — Samalavičius A. Postkolonializmas ir postkomunistinės Lietuvos kultūra // Metmenys. 1999. № 76. P. 151—167.

[Satkauskytė 2015a] — Satkauskytė D. Įvadas. Sovietmečio literatūros iššūkis // Tarp estetikos ir politikos: Lietuvių literatūra sovietmečiu / Sud. D. Satkauskytė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. P. 7—24.

[Satkauskytė 2015b] — Satkauskytė D. Socrealizmo dekonstrukcija jo paties priemonėmis, arba mimetinės rezistencijos klausimu // Tarp estetikos ir politikos: Lietuvių literatūra sovietmečiu / Sud. D. Satkauskytė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. P. 343—368.

[Stam 2000] — Stam R. Film Theory: An Introduction. Oxford: Blackwell, 2000.

[Subačius 2010] — Subačius P. Liminalios tapatybės Justino Marcinkevičiaus sovietmečio lyrikoje // XX amžiaus konceptualioji kritika / Sud. A. Jurgutienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. P. 370—388.

[Šukaitytė 2015] — Šukaitytė R. “The Apparition of A Day Gone By” and The Stasis of the Present in the Films of Šarūnas Bartas // Small Cinemas in Global Markets: Genres, Identities, Narratives / Ed. by L. Giukin, J. Falkowska, D. Desser. Lanham; Boulder; New York; London: Lexington Books, 2015. P. 107—122.

[Trilupaitytė 2011] — Trilupaitytė S. Medijų kultūra ar „atminties transformacijos“? Žaliojo tilto atvejis ir kiti paminklai // Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje / Sud. Ž. Gaižutytė- Filipavičienė, V. Rubavičius. Vilnius: Lietuvos kultūros institutas, 2011. P. 84—102.

[Wexler 2005] — Wexler L. Techniques of the Imaginary Nation: Engendering Family Photography // Looking for America: The Visual Production of Nation and People / Ed. by A. Cameron. Oxford: Blackwell, 2005. P. 94—117.

[Wexler 2017] — Wexler L. The State if the Album // Photography and Culture. 2017. № 10 (2). P. 99—103.

[1] http://www.indre-serpytyte.com/pedestaltext2016ink-on-vinyl-and-dibonddimensionsvariable/ (дата обращения: 12.01.2019).

[2] Процесс снятия скульптур Зеленого моста стал 3D фильмом Наркявичюса 20.07.2015.

[3] http://fotomuziejus.lt/paroda/poziuris-senovine-fotografija/ (дата обращения: 31.08.2018).

[4] Здесь рассматриваемая принципиальная анахроничность киноповествования (или некоторых его элементов) — часть более общего разговора о роли и видах дистанции по отношению к используемому материалу. один из примеров — анализ фотоколлажей и фотокниг Б. Брехта, сделанный Ж. Диди-Юберманом, немало писавшим о дистанции [Didi-Huberman 2018].

[5] Некоторые из фильмов можно посмотреть здесь: http://www.ubu.com/film/narkevicius.html (дата обращения: 23.08.2018).

[6] http://www.ubu.com/film/narkevicius_his.html (дата обращения: 24.08.2018).

[7] Дискуссия после показа фильма 24.04.2018.

[8] Единственный другой фильм, историю послевоенного сопротивления и преследования облачающий в сказочный прием (трехкратный щелчок пальцами, дающий возможность прожить и увидеть эпизод заново и с другим исходом), — «Когда я был партизаном» («Kai aš buvau partizanas», 2008, Vytautas V. Landsbergis).

[9] Дискуссия после показа фильма 24.04.2018.

[10] Интервью с Вильмой Самулëните, 28.08.2018.

[11] Там же.

[12] Я благодарна коллегам за обсуждение начальных версий этого текста на конференциях «После (пост)фотографии» (Европейский университет, Санкт-петербург, 16— 18 мая 2018 года), NECS’2018 (European Network for Cinema and Media Studies, Амстердамский университет, Свободный университет Амстердама, 27—29 июня 2018 го да) и в частных разговорах, прежде всего Ольге Скориной-Васс, Дэйвиду Бейту, Довиле Якнюнайте, Нерии Путинайте. Своим магистрантам 2018 года, посещавшим курс «Формы исторической памяти: кино, фотография, комиксы», прежде всего за наши разговоры о фильме Деймантаса Наркявичюса «Исчезновение племени», следы которых здесь можно увидеть, Литовскому совету по науке (Lietuvos mokslo taryba), поддержавшему проект «Невидимый голос памяти в кино: поэтика, история, политика» (S-MIP-17-39).