(пер. с англ. Никиты Михайлина)

Опубликовано в журнале НЛО, номер 1, 2020

Перевод Н. Михайлин, Вадим Михайлин

Диана Т. Кудайбергенова (Исследовательская ассоциация GCRF-RCUK COMPASS; Кембриджский университет, Центр исследования проблем развития, Отделение политологии и международных отношений; ассистент)

Diana T. Kudaibergenova (GCRF-RCUK COMPASS Research Associate; University of Cambridge, Research Associate, Centre of Development Studies, Department of Political Studies and International Relations; PhD) dk406@cam.ac.uk

Ключевые слова: современное искусство, Центральная Азия, постколониализм, идентичность, Советский Союз, постсоветскость

Key words: contemporary art, Central Asia, postcolonialism, identity, Soviet Union, post-Sovietness

УДК/UDC: 77

Аннотация: Какой интеллектуальный отклик вызвала идея «постколониальности» в постсоветской Центральной Азии? Кто и как именно отреагировал на длительный период политического, культурного и экономического доминирования советского центра? В статье анализируются способы и методы осмысления феномена постколониализма, используемые современными художниками Казахстана. Центрально-азиатское современное искусство развивалось как ответ на засилье советской цензуры, пропаганды и соцреализма. Несмотря на практически полное отсутствие государственной поддержки и вялость арт-рынка, местные художники упорно стремятся к «деколонизации» любой ценой. Чем является для них деколонизация и какими инструментами и мотивами они пользуются для достижения своей цели? «Идентичность» остается одной из главных «интеллектуальных уловок старого центра», которой местные художники стараются противопоставить собственные «критические конструкты», призванные разрушить рамки колониальной (или полуколониальной) действительности. Эта творческая дискуссия об идентичности и обретении места в постсоветской действительности вращается вокруг трех основных смысловых точек притяжения: потеря и обретение идентичностей, примирение с колонизацией и глобализацией и расширение идентичности посредством погружения в художественный дискурс.

Abstract: What is intellectual response to the idea of “postcoloniality” in post-Soviet Central Asia? Who and how responds to the ideas of prolonged periods of political, cultural and economic domination of the Soviet centre to the non-Russian ‘periphery’? In this article, I analyse the ways in which contemporary artists in Kazakhstan and Central Asia responded to the idea of postcolonialism and how they use this concept in their works. Contemporary art in the region has developed as a critical response to censorship and the era of socialist realism and propaganda. Many contemporary artists live on the margins of state support and through the weak market of art sales but persist with their agenda to “decolonise” at all costs. What do they mean by decolonisation and what tools and themes they use in their works to achieve their goals is the focus of the following analysis. “Identity” remains one of the strongest “intellectual devices from the center” that local artists use “to construct their own critique” against what they perceive as colonial or semi-colonial time. Three themes are recurrent in these artistic discussions on identity and post-Soviet positioning: the loss and recuperation of identities, coming to terms with colonization and globalization and local identity empowerment through artistic discourses.

Введение

Сначала современный казахский художник Куаныш Базаргалиев удивил публику тем, что в буквальном смысле колонизировал ренессансное искусство, переписав картины известных европейских художников того периода так, чтобы они выглядели более по-азиатски (ил. 1, 2). Затем для закрепления достигнутого эффекта он разместил традиционный казахский (и в целом среднеазиатский) орнаментальный мотив, известный как «кошкар муйиз» (или «бараньи рога» в переводе с казахского) на флагах разных государств (ил. 10) и изменил на казахский манер сами названия этих стран. После этого художник пошел еще дальше в своем стремлении переделать все на казахский или среднеазиатский манер и принялся за «оказашивание» картин Ротко, Поллока и других классиков искусства. Теперь все тот же «кошкар муй из» начал плавно проступать даже на фоне хрестоматийного «Черного квадрата» Малевича (ил. 11). История базаргалиевского «кошкар-муйизма» берет начало в вымышленном мифологическом эпосе, сочиненном самим художником для первой серии работ 2013 года под названием «Когда все люди были казахские» [1].

Серия работ «Когда все люди были казахские» стала результатом долгосрочного проекта, посвященного размышлениям художника о «потере казахами своей этнической принадлежности». «Если так посмотреть, все кругом так или иначе говорят об этом, всех заботит вопрос: кто мы на самом деле — казахи или не казахи?» — поясняет Базаргалиев [2]. Художник представил свой концептуальный проект именно как реакцию на этот, продолжающийся уже не одно десятилетие спор. Он написал научно-фантастический текст о том, как Казахстан благодаря своему территориальному расположению в самом центре Евразии стал единственной страной, которая не пострадала после того, как «пылающая комета» упала «в Северную Атлантику», вызвав таяние ледников и глобальный апокалипсис, уничтоживший большинство государств мира. «Одному лишь Казахстану удалось благополучно пережить катастрофу, и теперь он с готовностью принимал выживших со всех концов света. Однако, поскольку вся мировая политическая элита погибла вместе с Лондоном, к власти в стране пришли военные, которые немедленно установили свои порядки [3]. Помимо прочего, эти законы были введены с целью обеспечить выживание человеческого вида», — пишет Базаргалиев в сопроводительном тексте к серии. Запрещались браки между представителями одного и того же народа и вводилась полигамия; кроме того, сохранялись только три официальных языка — казахский, русский и английский — однако со временем они слились в один «смешанный язык, на основе наречия казахского большинства, который и превратился в единственный официальный» [4]; в конечном итоге законом о национальной принадлежности были отменены все прочие национальности и все люди стали называться казахскими.

За сотни лет эта Казахская Федерация превратилась в постапокалиптическую цивилизацию, построенную на принципах матриархата, плановой экономики и тотальной гегемонии казахов:

Государство придерживалось жесткой идеологии, что казахская государственность до Великого Потопа занимала в мире доминирующие позиции и в политике, и в экономике. В школах изучались и разрабатывались документы саммита 2010 года (по старому календарю), который проходил в городе Астане (древняя столица Казахстана), это было грандиознейшее, масштабнейшее событие, на которое съехались все президенты всех стран допотопного мира.

<…> Часто приводились в пример сохранившиеся строки из книги «Байконур-2», написанной великим казахским мыслителем и художником Сериком Маслановым [то есть известным художником Сергеем Масловым [5]] <…> В этом научном труде он утверждал, что казахи прибыли на землю на метеорите, тем самым подтверждая божественное предназначение этой нации. То есть сам Тенгри [Бог] послал на землю этот народ, а Умай [богиня земли] приняла его с распростертыми объятиями. Поэтому все казахи были великими военными, экономистами, политиками и спортсменами [6].

Далее Базаргалиев продолжает излагать свою концепцию все в той же образной и сатирической манере. В заключение художник поясняет, что серия представленных на выставке портретов была написана по заказу казахстанского правительства «почти триста лет назад» (по новой постапокалиптической системе летосчисления) для увековечения великого казахского культурного возрождения. Великому казахскому народу (как некогда европейцам) удалось сохранить не только свою самобытность, но и ведущую роль в мировой истории, а также утвердить собственный стиль в искусстве и оставить потомкам богатое культурное наследие. В конечном итоге, пишет Базаргалиев, все люди планеты начали говорить по-казахски и стали казахскими, потому что Казахстан в буквальном смысле превратился в центр мира.

При помощи этого образного, забавного, но и важного текста Базаргалиев рисует казахскую националистическую мечту. Автор практически прямо говорит: «Смотрите, все вокруг казахи, все искусство казахское — теперь вы довольны?» Однако, начав с поисков «всеказахского» счастья, Базаргалиев вскрыл более глубокий подтекст, вплотную подобравшись к вопросам идентичности и этноса, стоящим как конкретно перед Казахстаном, так и перед всей Средней Азией в целом. В отличие от многих других художников, занимающихся поисками некоей скрывающейся в глубинах доколониального прошлого «исторической правды», Базаргалиев предлагает альтернативную точку зрения. Для него прошлое становится материалом для совершенно новых реинтерпретаций. Пользуясь этими свойствами, он и создает свой собственный мир со своей картографией, своими флагами (ил. 12), своим языком, своей историей искусства (ил. 13, 14) и непременным «кошкар-муйизмом» — «главенствующим» художественным методом, построенным на бесконечном копировании и реконтекстуализации традиционного орнамента. Вместо того чтобы постулировать свою идентичность, как это делают многие другие представители мира казахского и среднеазиатского актуального искусства, Базаргалиев захватывает и колонизирует новые пространства (и, безусловно, воображение своей аудитории) путем простого их присвоения через «оказашивание».

Исследование «идентичности», которое на деле является битвой за самобытность, служит ярким примером происходящей между художниками Центральной Азии борьбы за право дать определение нынешнему времени и пространству языком местного постсоветского искусства. Эта борьба ведется средствами и методами, навязываемыми глобальным институтом современного искусства, и неизбежно сопряжена с имитированием колониальных структур, советских представлений и характерных особенностей советской классификации этнических групп. Как замечает Сергей Ушакин, «постколониальные апроприации — это не просто очередной вариант процесса упаковки реальности — неважно, мифической или нет — в рамки доступных метафор, но еще и форма миметического сопротивления» [Oushakine 2018: 64]. После долгих лет вынужденного молчания в атмосфере страха и тотальной советской цензуры современные художники используют атрибутику старого мира как оружие в войне против «советизации» независимости.

В этой ведущейся на поле современного искусства дискуссии об идентичности и постсоветском самоопределении можно выделить три темы, а именно: (1) утрата старых и формирование новых идентичностей, (2) примирение с колонизацией и глобализацией и (3) обретение новых прав и возможностей посредством апелляции к дискурсам искусства. В рамках данной статьи я постараюсь как можно более детально рассмотреть каждый из этих мотивов в отдельности и сформулировать ответы на вопросы о том, что такое постколониальное искусство и какова степень тождества между идеями постсоветскости и постколониальности.

Я считаю, что современное искусство принадлежит к числу тех немногих трибун, которые, во-первых, хорошо приспособлены для ведения активных споров о феномене постколониальности (равно как и для его критического изучения), а во-вторых, способны обогатить новыми концептуальными подходами политическую и общественную дискуссию о советской травме и советском прошлом.

К сожалению, данные дискуссии слишком часто переплетаются с политической повесткой и риторикой национализирующего режима, однако борьба на поле искусства не сводится к узким рамкам дискурсивной или культурной национализации. Как ни парадоксально, единственным возможным средством избавления от постсоветской постколониальности становится погружение в беспорядочный процесс присвоения наследия национальной политики при одновременном помещении этого наследия в контекст глобалистических перспектив.

Обе стороны этого процесса неизбежно объединены отношениями диалогической взаимосвязи, однако современное искусство позволяет дополнить эту систему рядом альтернативных позиций, а также отсылок частью к контрастным, а частью смежным контекстам. Современное искусство, будучи институтом западным и глобальным, не только катализирует данные дискуссии, но и выводит их на принципиально новый уровень. Как результат, некоторые художники (здесь речь идет в первую очередь о Гульнур Мукажановой, Суинбике Сулейменовой и других представителях самого молодого поколения казахских художников) начинают демонстрировать в своих работах приемы гибридной критики тотальной глобализации как новой формы колонизации. Выводя границы спектра возможных альтернатив за тесные пределы размышлений о политическом будущем стран региона, современное искусство Центральной Азии вместе с тем привносит в данный дискурс полноценное культурное измерение. Моя статья продолжает развивать дискуссию о проблемах постсоветской и постколониальной действительности в Евразии и обозначает некоторые потенциально интересные для исследования и обществоведческого анализа области на стыке политики и культуры.

Вкратце обозначу маршрут движения логики данной статьи. Вначале я обращаюсь к разбору критических взглядов на эпоху советского господства, отражающихся в творчестве первого постсоветского поколения художников среднеазиатской школы современного искусства. Так, мотивы болезненной памяти о прошлом в работах Сауле Сулейменовой и Асхата Ахмедьярова свидетельствуют скорее не об отречении художников от этого прошлого как такового, а об их стремлении положить ему предел и открыть дорогу новой эпохе в истории современности. Ахмедьяров создает из местной разновидности камыша инсталляцию в виде серпа и молота и, имитируя ритуал очищения, сжигает ее на месте бывшего сталинского лагеря ГУЛАГ в окрестностях Астаны.

Это вполне объяснимое желание порвать с травматическим прошлым приводит к поискам утраченного или воображаемого наследия. Ими и занялось следующее поколение художников посредством творческого исследования идей манкуртизма, связанных с утратой культурной памяти и идентичности. Манкурты Гульнур Мукажановой — это безликие тела, лишенные всяких (даже сугубо внешних) намеков на характерность образа. И, наконец, молодые художники новейшей волны, к числу которых принадлежат и дети художников первого постсоветского поколения (например, в лице дочерей Сауле Сулейменовой и Куаныша Базаргали Суинбике Сулейменовой и Медины Базаргали), создают третий нарратив, используя упомянутые выше ключевые мотивы утраты наследия и очищения от травмы для создания собственных текстов новой эпохи.

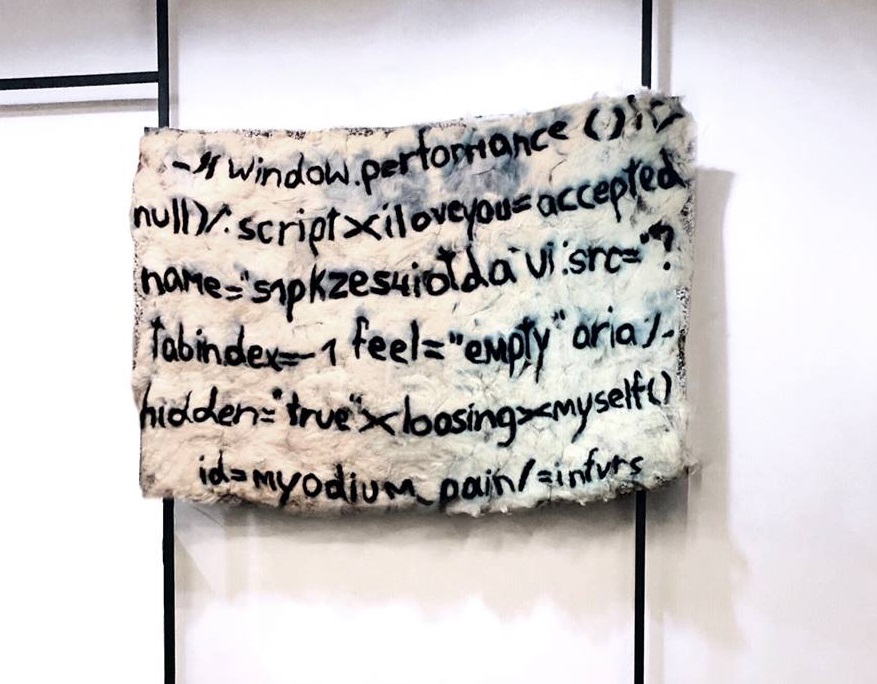

Суинбике бросает вызов стремлению Нового времени к немедленной колонизации всего и вся. Тем временем Медина трансформирует древний казахский обычай, в соответствии с которым новоиспеченные невестки плели войлочные ковры, чтобы потом отсылать их своим родителям: она создает современный войлочный ковер, сплетенный из компьютерных кодов. Невестка (или «келин» по-казахски) превращается в киберкелин новой эпохи.

За всем этим разнообразием мотивов скрывается стремление разрешить главную проблему: что делать с советскостью, которая продолжает оказывать определяющее воздействие как на последствия обретения независимости, так и на попытки обнаружения идентичности в мутном постколониальном пространстве.

Освобождающая сила современного искусства Центральной Азии

Современное центральноазиатское искусство зародилось в 1980-е годы на волне всеобщего отрицания и стремления к революционным переменам. В пику официальным союзам советских художников молодые таланты сбивались в группы и оккупировали пустые подвалы, дачи и квартиры друзей. Поскольку поле современного искусства отличалось от институционализированных структур профессиональных союзов своей неорганизованностью и неоднородностью, молодые художники обнаружили в нем желанное пространство тотальной свободы. Однако вскоре выяснилось, что эта «тотальная свобода» не более чем утопия. И все же в условиях ужесточения государственного контроля и цензуры современное искусство конца 1980-х и начала 1990-х годов с его новыми формами и средствами выражения провозглашало бунт против традиционного советского искусства со всей его пропагандой и институционализацией. Взамен оно предлагало свежие и оригинальные способы культурного производства. Местные художники с увлечением взялись за исследование новых форм и пространств, пробуя свои силы на существовавших вне государственного контроля и поддержки поприщах перформанса, инсталляции, видео- и медиа-арта [Nauryzbayeva 2011; Ибраева 2014; Kudaibergenova 2018].

Главной целью, которую ставили перед собой центральноазиатские современные художники первой волны, было производство такого искусства, которое, по выражению Алмагуль Менлибаевой, могло бы быть противопоставлено «тоталитаристской лжи». Так начался продолжающийся вот уже более двадцати лет диалог современного искусства Центральной Азии с собственной колониальностью — причем колониальностью советской (ведь «советская тактика взаимоотношений с колониями со временем становилась все более отточенной, жестокой и ориентированной на методичное подавление любых форм альтернативного мышления и существования» [Tlostanova 2012: 135]). Отсюда же возникла и постоянная тяга к поискам самобытности [Kudaibergenova 2018] и несоветской идентичности.

Некоторые художники считают, что не следует хоронить старые травмы и страхи, которые по-прежнему живут в обществе, пусть даже правящий режим и старается обходить их молчанием. Этой позиции, в частности, придерживается Сауле Сулейменова, которая обращается к архивным фотографиям досоветской колониальной эпохи, а также к образам, отсылающим к советскому колониализму. Так, в своей последней работе она использовала исторические фотоснимки времен Ашаршылыка (ил. 3) (или Великого голода, случившегося в Казахстане в 1932—1933 годах, который потом активно замалчивался как сталинским, так и всеми последующими советскими режимами) (Residual Memory exhibit 2019). Сауле Сулейменова воспроизвела фрагменты этих фотографий на целлофане в рамках своего проекта «целлофановой живописи», тем самым воссоздав «более сложную и противоречивую идею реальности, чем способна предложить любая бинарная идеология» [Tlostanova 2018].

Служа молчаливым напоминанием о величайшей трагедии в казахской истории XX века (равно как и об истинной цене модернизационной риторики, к которой прибегают представители ныне действующей власти, когда речь заходит о достижениях советской эпохи), работы Сулейменовой побуждают взглянуть на современную политику конструирования казахской нации и национальной памяти как на конструкт, возведенный на костях позабытых жертв социалистического эксперимента (ил. 4). Работы Сулейменовой ценны не только передаваемым ими ощущением все еще живой исторической травмы, но также и тем, что, по сути, являются первыми произведениями современного искусства, в которых эта травма затрагивается.

В данном случае на первый план выходит реапроприация отображенных на старых фотографиях мощных дискурсов прошлого посредством их включения в консюмеристскую парадигму современного неолиберально-постсоветского Казахстана. Другие современные художники также активно имитируют и переосмысляют советскую символику, тем самым лишая ее силы воздействия. Так, астанинский художник Асхат Ахмедьяров вступает в похожую игру с символической громадой серпа и молота, критикуя в своем проекте под названием «Краткая история севера» (2018) как советскую власть с ее идеологией, так и постсоветскую столицу Казахстана Астану, в которой новомодный шик и стремительная модернизация идут рука об руку с вопиющим социальным неравенством. Используя в качестве материала местный целиноградский камыш, Ахмедьяров создал инсталляцию в виде советского символа серпа и молота в январе 2018-го.

В том же году Ахмедьяров представил эту работу на выставке «Время и Астана», проходившей в Центре современного искусства при Национальном музее Казахстана под кураторством Айгерим Капар. Инсталляция сразу же привлекла внимание критиков и оказалась в центре дебатов и дискуссий на тему переосмысления советского прошлого. Тот факт, что огромный серп и молот (занимавший значительную часть выставочного пространства) был сделан из местного целиноградского камыша, породил бесчисленное количество интерпретаций, однако же, вне всяких сомнений, инсталляция не оставила равнодушным никого из посетителей выставки.

Суть и драматизм отсылки заключались в том, что содержавшиеся в лагере ГУЛАГа «АЛЖИР» «жены изменников родины», а также заключенные других сталинских лагерей, располагавшихся в окрестностях Астаны в годы сталинского террора, использовали местный камыш для строительства бараков, а также в качестве топлива для обогрева в периоды зимних холодов. Символические коннотации просачиваются сквозь время и пространство: травма, нанесенная гулагизацией и другими преступлениями сталинизма, сохраняет силу и актуальность вопреки всем попыткам ее замолчать или спрятать подальше от глаз общественности. Помимо прочего, эта сильная метафора увековечивает память о тех, кто погиб и был похоронен в этих камышах, — о тех, чьи могилы оставались безымянными и неоплаканными вплоть до смерти самого Сталина. В своей работе Ахмедьяров восстает также и против практики замалчивания нелицеприятных подробностей прошлого, выражающейся в стремлении режима законсервировать все травмы советского времени под общей этикеткой «преступлений сталинизма», не конкретизируя травматические эпизоды и не выделяя жертв поименно. Такого рода дискуссии (на провоцирование которых и были нацелены работы Сулейменовой и Ахмедьярова) стали по-настоящему прецедентными для Казахстана.

Все без исключения ахмедьяровские работы предлагают зрителю вступить в критический диалог с объектом, перформансом или заложенным в них текстом. Упомянутая инсталляция напомнила многим посетителям выставки о том, что новая столица Казахстана построена на месте памяти о замалчиваемых травмах советской эпохи (в особенности сталинского ее отрезка) и что футуристическая картина стремительно развивающегося города отвлекает их от давно назревшего разговора на эту тему. Люди гнутся под тяжестью прошлого, и сама логика времени не позволяет сложным вопросам и дальше оставаться без ответа.

По завершении выставки Ахмедьяров вывез свою инсталляцию из здания Национального музея в центре Астаны, чтобы затем сжечь ее на том самом месте, где когда-то располагался лагерь «АЛЖИР». Будучи помещенным в контекст исторической памяти о жертвах ГУЛАГа, акт сожжения приобретает глубокое символическое значение. Он не только окончательно уничтожает призрак советской эпохи, до сих пор бродящий по всему региону в форме лозунгов и риторики нового режима: сжигая боль исторической травмы, пламя одновременно выступает в роли терапевтического средства очищения. По словам самого Ахмедьярова, он попытался «посредством огня избавить людей от боли и травмы» [7], как если бы участвовал в древнем ритуале очищения огнем. «Можно ли исцелиться огнем творческой экспрессии?» — задается вопросом художник. И отвечает: «С одной стороны, связанные с этой травмой мысли и чувства создают из камыша серп и молот, а с другой, этот опыт и эти чувства подготавливают его сожжение, как бы ставя перед вопросом: что будет, если вся боль сгорит?» [8]

Многие сочли бы характер данного перформанса спорным, политическим, манипулятивным или даже кощунственным, однако он свидетельствует о существенной силе воздействия современного искусства на казахстанское общество. Сотни граждан страны, выложившие фотографии и видеозаписи ахмедьяровского перформанса в соцсетях, а также те, кто наблюдал его непосредственно, получили возможность выплеснуть свою боль и открыто поговорить о травме, история которой доселе излагалась сухим и шаблонным языком официальных учебников. Боль сгорела вместе с символом серпа и молота. Асхат Ахмедьяров в очередной раз добился сногсшибательного эффекта, уже давно завоевав пьедестал одного из лучших перформансных художников региона. Его перформанс определенно приобретает историческое значение в качестве первой, смелой и по-настоящему искренней попытки вытеснить травму, проговорить ее без слов, так как затрагивает огромный пласт невысказанных, замалчиваемых и стертых чувств и мыслей, которые не поддавались концептуализации даже после обретения Казахстаном независимости.

Десоветизация современного искусства

Современные художники первого поколения пошли дальше по пути продвижения «постколониального» искусства и связанного с ним способа мышления. Они открыто заявили о своей критической позиции на всю Центральную Азию, начав выставляться на главных международных площадках. Вместе с другими представителями первого постсоветского поколения художников из Центральной Азии (в том числе Ербосыном Мельдибековым, Асхатом Ахмедьяровым, Сауле Дюсенбиной, Уланом Джапаровым, Азой Шаденовой) Сауле Сулейменова задается вопросом о стратегиях переосмысления советизации и национального возрождения посредством искусства. С 2009 года Сауле Сулейменова работает с архивными образами досоветского колониального периода, сталкивая их с урбанистическими реалиями современного Казахстана. В ее работах два этих мотива вступают в диалог, предметом которого становится само время, а также травма, память и другие общественные ценности, требующие, по мнению художницы, переоценки скорее со стороны общества, нежели государства. Для того чтобы в конечном итоге избавиться от травмы, нужно принять ее и научиться совместно и сознательно жить с ее последствиями, не возвращаясь при этом к практике отрицания и замалчивания, убеждена художница.

Для Сауле Сулейменовой, как и для многих других художников ее поколения, чьи детство и юность пришлись на годы безвременья на рубеже советской и постсоветской эпох, переосмысление травмы, идентичности, вопросов этнической принадлежности и советского прошлого стало своего рода неизбежным злом на пути поиска смыслов и собственного места в изменившихся реалиях времени. Именно проблема обретения идентичности стала тогда краеугольным камнем многочисленных беспорядочных дискуссий, всевозможных государственных программ, суливших светлое будущее Казахстану, а также сделанных как будто под копирку одноликих памятников национальным героям, которые должны были олицетворять наступление нового времени, но на деле лишь воспроизводили категории и конструкты, переместившиеся в настоящее все из того же советского прошлого. В своем понимании государственной идеологии и национальной идентичности, которые находились в перманентно текучем состоянии вследствие непрерывно продолжавшегося процесса нащупывания новой «вечной» эпохи национального возрождения, режим сознательно следовал в русле советской парадигмы, сочетавшей жесткий государственный контроль с пропагандой идеи светлого будущего, которое вот-вот должно наступить (но в реальности так никогда и не наступает).

В поисках истины и самобытности — ведь оба этих понятия являются ключевыми для многих местных художников — Сауле Сулейменова решила сама обратиться к прошлому за ответами. При помощи дореволюционных фотографий из архивов она начала воссоздавать это прошлое в реальности новой эпохи, вписывая запечатленные на них лица казахов-кочевников в урбанистические пейзажи постсоветских городов Казахстана. Затем те же казахи-кочевники дореволюционных времен перекочевали в инсталляции из переработанного металла («Апа», 2014, совместная инсталляция Сауле Сулейменовой и Алексея Шиндина). Помимо этого художница использовала старые фотографии (теперь уже не только дореволюционные, но и раннесоветские 1920— 1930-х годов) в сочетании с использованными целлофановыми пакетами при создании картин-коллажей из серии «Целлофановая живопись». Прикрепленные к использованному целлофану куски пластиковой неолиберальной постсоветской реальности, частью исписанные рекламными слоганами и названиями мировых брендов, складываются в узнаваемую картину из прошлого (три казахских невесты в традиционных — в том числе и для картин Сулейменовой — саукеле девятнадцатого века) — и спаивают это прошлое в единое целое с настоящим. Идентичность актуализируется не постоянными ее поисками, а силой претендующего на самобытность художественного высказывания (см. ил. 3, 4 из последних работ «Целлофановой живописи»).

Таким образом, в понимании Сауле Сулейменовой идентичность связана не с обреченным на неудачу поиском путей десоветизации, а скорее с поиском альтернатив. Эта мысль прослеживается и в «Деколонизации курта» — проекте ее младшей дочери Медины Базаргали (ил. 6, 7), в ходе которого молодая художница сначала на протяжении длительного периода времени высаживала споры плесени на курт (среднеазиатский твердый сыр), а затем безуспешно пыталась его от этой плесени очистить. «Вот так колониализм повсюду проникает в курт и в конце концов полностью его колонизирует», — подытожила свой эксперимент Медина [9]. Заканчивается этот видеоарт-эксперимент кадром с сообщением из командной строки: «сбой деколонизации». Сауле Сулейменова считает, что сам процесс поиска оказывается плодотворным для художника. В свою очередь Медина Базаргали находит смысл в активном сопротивлении конформизму, который, по ее словам, зиждется на «остатках советскости». Так или иначе, обе художницы обогащаются опытом взаимодействия с искусством, создавая ценную и осязаемую культурную продукцию. Являясь частью новейшей истории центральноазиатского искусства, их эксперименты задают альтернативную точку зрения в диалогах и спорах об определении постколониального аспекта постсоветскости.

Тот факт, что эти эксперименты и связанные с ними взгляды не вписываются в силу их разнообразия, непоследовательности и противоречивости в русло некоей единой позиции, свидетельствует о том, что рассматриваемый дискурс не ограничивается рамками поисков воображаемого самобытного прошлого и рассуждений о крахе деколонизации и десоветизации. В следующих двух разделах статьи я обращусь к проблеме утраты культурной идентичности посредством сопоставления образов манкуртов (людей, лишенных доступа к культурной памяти и определяющим идентичность нарративам), созданных художницей Гульнур Мукажановой, с моделью будущего, отраженной в работах молодых художниц Суинбике Сулейменовой и Медины Базаргали прежде, чем вернуться к Куанышу Базаргалиеву и выдуманному им нарративу о казахском народе, искусстве и власти.

Утраченная идентичность и борьба за новые формы художественного позиционирования

Многие из современных художников, у которых я брала интервью, сходятся во мнении, что источником мотивов для творчества им служат их собственные рефлексии на тему общества и страны, в которой они живут. Большинство респондентов также отметили, что ощущают сильную связь с нацией, с которой стремятся себя ассоциировать, — будь то совокупность людей, проживающих на территории Казахстана, или же лишенное территориальных и этнических границ креолизованное общество. Что действительно их объединяет, так это общее стремление обнаружить свои корни. При этом многие из них решают данную проблему через специфическое понимание этничности как первично го или же, наоборот, исторически и социально сконструированного (а потому неизбежно подлежащего критике) аспекта идентичности. Ряд художников также сосредотачивают свое внимание на неизбывной проблеме утраты культурной памяти и размывания границ этничности общества (вне зависимости от того, совершается ли это размывание осознанно и добровольно или же посредством насильственной «манкуртизации»). Многие кураторы — и директор бывшего Центра современного искусства Сороса в Центральной Азии Валерия Ибраева в их числе — считают, что демонстрируемая современными казахскими художниками фиксация на поисках этничности и утраченной культурной памяти напрямую унаследована ими из советской эпохи. С одной стороны, нельзя не согласиться с мнением Ибраевой, ведь память как конструкт является порождением модернизации и советской идеи об упорядоченном и линейном движении времени и пространства. С другой стороны, та же самая тоска по памяти проистекает из разочарования в советской системе, которой не хватило времени и пространства для полной реализации этого проекта:

«Память» — понятие всеобъемлющее и многозначное. Этот мотив встречается у литераторов со всех концов советского политического спектра, однако у авторов «новой волны», трудившихся на поприще литературы этнических меньшинств, он играет совершенно особую роль. Последние ставят мотив памяти на службу зарождающемуся национальному самосознанию; его посредством они обращаются к вопросам традиций и национальной идентичности тех этнических групп, к которым принадлежат. Зачастую в ходе подобных экскурсий по просторам «памяти» эти писатели получали доступ к таким архивным материалам, о публикации которых советские историки не могли даже и мечтать. Не удивительно, что тема «памяти» охотно использовалась русскими, равно как и представителями этническими меньшинств, для того чтобы по-новому взглянуть на преступления сталинизма [Clark 1984: 576].

Современное искусство позволяет рассмотреть дискуссионную проблематику этничности и связанные с ней дискурсы во всем их разнообразии и специфичности. В Казахстане и других не вполне демократических странах, где в борьбу за власть вовлечены, в основном, только политические силы, оно задает относительно «свободные» рамки для культурного производства и социокультурной рефлексии. Благодаря этому современные художники сохраняют за собой достаточное пространство для свободного и открытого диалога на политические, культурные и общественные темы. Иногда этот диалог может перетекать в критическое русло, приобретая характер спора художников между собой. Нередко художники вступают в открытую конфронтацию с правящим режимом, в результате чего в ряде случаев становятся жертвами преследования со стороны властей, однако главной задачей современного искусства в Казахстане и в Центральной Азии в целом является все же не достижение всестороннего консенсуса, а создание максимально возможного количества поводов для открытой дискуссии. В этом смысле поле искусства являет собой полную противоположность полю политики, на котором происходит борьба влиятельных групп за право формирования доминирующего нациестроительного дискурса [Kudaibergenova 2016].

Гульнур Мукажанова принадлежит к новому (или второму) поколению современных казахстанских художников. Она росла и училась в постсоветском Казахстане, а затем продолжила обучение в Берлине, где и живет в настоящее время. В серии работ «Манкурты в мегаполисе» Гульнур исследовала тему «трансформации традиционных казахских ценностей в эпоху глобализации» [10].

У нас в Центральной Азии существует понятие манкуртизма. Им описывается состояние утраты национальных корней, традиций и культуры. Раньше манкуртами называли рабов, подвергавшихся особого рода пыткам, целью которых было заставить их забыть о том, кем они были до попадания в рабство. Сегодня мы используем этот термин применительно к тем, кто сознательно или невольно перенимает чужие культурные ценности. Такая утрата памяти и смена ценностных ориентиров влияет на манеру поведения, нравственные установки и даже язык. Сейчас одной из главных причин этого феномена является глобализация [11].

Свадебное платье является для Гульнур Мукажановой отражением этой смены ценностей: традиционный казахский наряд и материалы, из которых он сшит, замещаются «дешевыми импортными товарами» глобального массового рынка. «Теперь, когда мы уже больше не кочевники, мне, как представительнице нового поколения, хотелось бы понять, что нам следует сохранить в памяти, а о чем забыть? О чем мы должны помнить в условиях меняющегося мира?» [12] — задается вопросом художница. Как русскоговорящая казашка, проживающая за рубежом, она занимает особую позицию в рамках дискурса манкуртизма, так как потеря навыка общения на казахском языке не привела в ее случае к полной утрате казахской идентичности. В то же время постепенное стирание культурной памяти может привести к возникновению идентичности гибридной. Фактически именно это художница и стремится показать в своих работах (ил. 8, 9), где традиционные материалы (например, войлок) и традиционный свадебный головной убор (саукеле) соединяются с «европейским белым свадебным платьем, которое изначально не было частью “нашей” традиции, но со временем прижилось и стало являться таковой» [13]. В мукажановских «манкуртах» угадываются женщины, однако их этническая принадлежность практически неразличима из-за полного отсутствия в их образах каких-либо этнически окрашенных черт или атрибутов. Лица фигур закрыты или же отсутствуют вовсе — иногда вместе с головой. Единственной привязкой к конкретному месту, где была сделана та или иная фотография из серии, служит фон, на котором просматриваются восточные орнаменты, мечети и урбанистические пейзажи столицы Казахстана Астаны, а также европейских городов. Таким образом Мукажанова хочет показать «безликость» затерявшихся между «традиционной» и глобализированной культурами «манкуртов».

Главный акцент серии «Когда все люди были казахскими» Куаныша Базаргалиева сделан на казахских лицах, вписанных в портретные образы, скопированные с полотен известных мастеров европейской живописи. В отличие от Мукажановой, которая прячет лица своих «манкуртов», Базаргалиев, наоборот, выставляет напоказ все самые стереотипные черты казахской внешности — от «азиатского разреза глаз» до высоких скул и характерной формы носа. Эти типичные для казахов «этнические» черты загадочным образом появляются на автопортрете Рембрандта ван Рейна, на гольбейновском портрете Генриха VIII и даже на портрете Уильяма Шекспира кисти Луи Коблица. Как же такое могло произойти?

Значимость этого художественного нарратива заключается, в первую очередь, в том, что Базаргалиев не пытается скрывать собственную «казахскость», а вместо этого, наоборот, придает своим работам нарочито этнический колорит, параллельно апеллируя к многочисленным локальным (но вполне переводимым на язык международной зрительской аудитории) контекстам, а ведь решение следовать такой установке уже само по себе является довольно трудным для художника. Для Базаргалиева этничность — это не только историко-социальный конструкт идентичности, но также и внешностный стереотип, на котором строится субъективное восприятие Другого. В юности художник смог в полной мере ощутить все это на себе, когда получал образование в России. Поэтому его работы передают этничность в самом, что ни на есть, буквальном смысле — как нечто лежащее на поверхности и настолько очевидное, что не может укрыться даже от глаз самих казахстанцев, не говоря уже об иностранцах. Картины Базаргалиева — это также и культурный демарш, утонченная художественная и культурная критика националистской истерии, поглощающей огромное количество людей и разделяющей их по принципу «этничности».

Ил. 10. Куаныш Базаргалиев. «Ам-Ериканский флаг» (2017), из серии флагов, выполненных в стиле «кошкар-муйизма».

Сам Базаргалиев неоднократно заявлял, что сделал «кошкар-муйиз» сквозным мотивом своих работ потому, что этот традиционный орнамент еще не в полной мере присвоен официальным символическим дискурсом, а значит, остается место для его интерпретирования в разных форматах— от живописи до принтов на футболках [14]. Однако, на мой взгляд, «кошкар-муйизм» выступает в работах Базаргалиева не в качестве смыслового ядра, а лишь как один из элементов содержащегося в них послания. Орнамент в работах Базаргалиева — это критический выпад против одержимости косными, устойчивыми (и скорее постсоветскими, нежели постколониальными, по своей сути) представлениями об «идентичности», которая поразила официальный политический дискурс [Sarsembayev 1999; Surucu 2002; Adams 2005; Cummings 2006; Isaacs 2015; Kudaibergenova 2016; Kudaibergenova, Shin 2018], социокультурные парадигмы [Esenova 2002; Rancier 2009; Yilmaz 2012; Laruelle 2015; Бисенова, Медеуова 2016] и даже ряд независимых современных художников [Nauryzbayeva 2011; Ибраева 2014; Kudaibergenova 2018]. Закосневшей постсоветской модели проблематизации этничности и идентичности Базаргалиев предпочитает обогащающий опыт самоидентификации и самотекстуализации, на поле которого художник — да и вообще любой, кто способен порождать культурные тексты, — волен сам выдумать новую историю вместо того, чтобы в очередной раз переписывать старую (как это неоднократно случалось в Казахстане и других странах Центральной Азии на протяжении большей части двадцатого века) [Kudaibergenova 2017].

Следует, однако, заметить, что одержимость «идентичностью» является общим местом всей постсоветской постколониальности. Политические, культурные и общественные деятели всех мастей так или иначе стремятся обнаружить и воссоздать утраченную «истинную» идентичность и ее историю, которая представляется им в виде некоего целостного, устойчивого и упорядоченного (но при этом непременно богатого) архива национальных традиций, истории и культуры, олицетворяющего гармонизированный и всеобъемлющий взгляд на эту самую идентичность. Этот воображаемый процесс строительства архива нельзя назвать явлением новым или характерным исключительно для Казахстана или Центральной Азии.

В других своих работах я уже обращалась к исследованию этого примечательного своей непоследовательностью казахского националистического проекта в его литературном измерении, где можно обнаружить массу текстов, авторы которых зачастую искренне верят в необходимость «спасения нации» от различного рода чужаков и захватчиков, не замечая при этом, что реагируют на процессы сугубо внешние. Эти внешние процессы носят глобальный характер и связаны с утопическим стремлением национального государства установить во всем мире такой порядок вещей, при котором все и каждый будут заняты в проектах «производства идентичности». Многие художники, которых я интервьюировала в период с 2011 по 2019 год, находят в этих поисках идентичности возможность по-настоящему освободиться из-под гнета государственных механизмов подавления инакомыслия, а также избавиться от остаточного влияния отжившей советской системы, в рамках которой любые инициативы националистического толка не только пресекались, но и были наказуемы. В своем творчестве Куаныш Базаргалиев дистанцируется от данного дискурса, отстраненно критикуя косные стратегии концептуализации поисков идентичности как вдохновительного или постколониального проекта, разворачивающегося на территории постсоветских государств Центральной Азии. Его позиция находит отклик в работах нового поколения центральноазиатских художников, которое наблюдает за этими исканиями идентичности с нарастающим раздражением и разочарованием.

Примирение с колонизацией и глобализацией: «Colonize Me Now» Суинбике Сулейменовой и «Киберкелин» Медины Базаргали

Суинбике Сулейменова принадлежит ко второму поколению современных художников Центральной Азии. Она родилась в 1992 году в Алматы. Дочь Сауле Сулейменовой, Суинбике приходится внучкой бывшему президенту Союза дизайнеров Казахстана Тимуру Сулейменову и этномузыковеду Саиде Еламановой и является продолжательницей этой художественной династии. Будучи феминисткой, режиссером и художницей, она открыто говорит о деколонизации тела и сознания и выступает с критикой застойных политических взглядов на современность. Суинбике Сулейменова работает в технике микс-медиа и выступает сразу в нескольких ипостасях — в том числе современного художницы и режиссерки. В своей работе под названием «Colonize Me Now» (2018), которая демонстрировалась в галерее TSE на выставке «Метаморфоза», проводившейся в рамках фестиваля современного искусства «Astana Art Show», она возвращается все к тем же темам глобализации, идентичности и постколониальности. Художница переосмысляет категории постколониальной самости и идентичности посредством пристального изучения мечты о светлом будущем, с наступлением которого все проблемы современного Казахстана, погруженного в мутные воды постколониализма, должны мгновенно разрешиться сами собой (ил. 13). Через призму своего критического подхода она смотрит на эпоху светлого будущего, которое должно принести с собой все, чего желает и к чему стремится новое постсоветское поколение в Центральной Азии. Неоновые вывески и надписи на ее инсталляции гласят: «либеральные модели», «бойфренд хипстер». Есть среди них и те, что касаются ряда жизненно важных сфер, включая инфраструктуру, например: «хорошие дороги», «дома как в Европе», «город и государство для людей». Конечно, сейчас эти лозунги звучат утопично, но, быть может, когда-нибудь в будущем они станут вполне осуществимыми? В описании к своему проекту художница пишет:

Словосочетания, формулировки, выражения изъяты из облака повседневных разговоров. Это ультимативные грезы, финальная фантазия о лучшем мире, где все наконец произойдет. Это светлые стремления в сторону будущего, которое нам нужно уже сейчас. Это обращение ко Времени, страстное желание быть колонизированным, настигнутым Новым Временем, новым Сейчас. Знаки свыше, цифры в уме ярко светятся, свисая с потолка, играя мотивирующим напоминанием о том, куда и зачем мы идем. Неоновые вывески, призывающие человека зайти внутрь, выполняют сегодня отнюдь не только утилитарную функцию, обозначая входы в супермаркеты, круглосуточные магазины и заправки. Они украшают интерьеры заведений, играют роли в музыкальных клипах и фильмах, являясь универсальным мейнстримным клише современной культуры. Знаки, рекламные индикаторы аттрактивности быстрого мира давно стали самым считываемым образом, текстом, подверженным молниеносному чтению, пробежке глазами даже для самых невнимательных. В молодом и гордом независимом Казахстане рекламная вывеска — это способ заявить о себе как для малого и среднего бизнеса, так и для государственного агитпропа при реализации государственных программ. Однако постепенно мы движемся от поверхности вывески к смысловой глубине самого сообщения и в итоге, вольно или невольно, переходим к самоопределению [Suleimenova 2018].

Проект «Colonize Me Now» — это еще и попытка критического переосмысления категорий постколониального, советского, постсоветского, неолиберального и глобалистического. Вслед за Сауле Сулейменовой, Гульнур Мукажановой и Куанышем Базаргалиевым, Суинбике включается в критику мешанины, образованной бесчисленными попытками номинации, определения и концептуализации современной эпохи. Вышеперечисленные художники сходятся во мнении, что какие бы слоганы и ярлыки (вроде той же «постсоветскости», «постколониальности», «независимости» или «постнезависимости») ни клеились на современную эпоху, одних только этих категорий и лозунгов недостаточно для понимания и определения сути настоящего.

Творчество Суинбике Сулейменовой вырастает из зазора между перманентно «недовозделанными» дискурсивными полями критики десоветизации и деколонизации. В первую очередь художницу интересует, каким образом постсоветскость влияет на четкое разграничение времени во всей его тотальности на «до» и «после». Она задается вопросами о том, что значит это «до» и «после» для современного Казахстана и кому предназначено определять эту реальность и управлять ею. Как пояснила Суинбике в ходе интервью [15], пустая категория «постсоветского» ждет, когда же ее наполнят неким объяснительным смыслом и реальностью, но по-прежнему остается всего лишь светящейся вывеской неолиберализма, подобной тем, что можно встретить на дверях маленьких забегаловок и киосков. «Я захожу в эти магазинчики и спрашиваю людей, зачем им непременно нужны эти яркие вывески в виде бегущей строки — «Открыто/закрыто», «Добро пожаловать!» и т.п., — которые обещают посетителю нечто большее, чем то, что реально находится за ними», — говорит она [16]. Но люди постсоветской эпохи продолжают завороженно смотреть на призывно светящуюся рекламу. Именно так все и работает в высококонкурентной сфере современного мелкого бизнеса.

Беря за основу разукрашенную броскими слоганами и вывесками модель светлого будущего, Суинбике Сулейменова обращается к самому этому будущему, призывая его поскорее прийти и колонизовать всех вокруг. «Нам столько всего обещано в этом светлом будущем. Поэтому я решила напрямую обратиться к этой новой эпохе с призывом: “Колонизируй нас немедленно! Не потом, а прямо сейчас?!» [17] На открытии выставки Суинбике в мужской форме охранника стояла внутри собственной инсталляции, одновременно олицетворяя собой власть и бесправие в их связи с этничностью. В реалиях современного Казахстана форма охранника (которую нередко использует в своих работах и другая художница — Бахыт Бубиканова) символизирует типичную для этнических казахов-мужчин работу. Формально охранник представляет власть, однако эта власть ограничивается рамками его полномочий и границами вверенной ему территории, за пределами которых он становится беспомощным и бесправным, попадая во власть куда более сильных и могущественных, чем он сам, секьюрити в лице армии и полиции. Получается, что форма охранника — это всего лишь замкнутая на ограниченную территорию и мужское тело ее временного носителя властная практика. Главная метафора заключается именно в ничтожности этого микропространства властных полномочий в сравнении с окружающим его со всех сторон пространством подчинения.

«Colonize Me Now» также заставляет по-новому взглянуть на ряд влиятельных категорий и концептов, срывая с них маскировку в виде начального дискурсообразующего импульса и обнажая скрывающуюся за ним пустоту. Как и Сауле Сулейменова, Суинбике критикует реалии эпохи постнезависимости, но при этом констатирует бессилие и нежизнеспособность государственных и коммерческих лозунгов. В ее творческом видении глобализация и неолиберализм превращаются в специфическую форму колонизации, при которой мелкое противостояние между различными социальными, гендерными и культурными нормами одновременно обличает их носителей властью и лишает ее, превращая их в объекты постоянного контроля и подчинения. Таким образом, категоризация уничтожает значение.

В то время как Суинбике Сулейменова утверждается в своей критической позиции посредством апелляции к будущему, которое для нее остается принципиально неведомым, неконструируемым и только лишь воображаемым, Меди на Базаргали — самый младший член этой художественной династии — сочетает в своем творческом подходе взгляды отца и сестры. Медина Базаргали обращается к прошлому в поисках традиций и идентичности, однако вместе с тем она стремится соединить эти архаические традиции с новыми технологиями и новым видением будущего. Например, в ряде своих работ она критически переосмысляет традиционный казахский брак [Esenova 2002]. Племенные традиции формировали неформальный, но при этом весьма консервативный свод правил касательно допустимых и недопустимых браков. К примеру, родственникам вплоть до седьмого колена запрещалось вступать в брак друг с другом. В некоторых местных сообществах были распространены запреты на межплеменные браки или же на браки с представителями конкретных племен, являвшиеся следствием устойчивых стереотипов и многовековой межплеменной вражды. По степени укорененности в сознании племенное разделение сильно превосходит разделение этническое, поэтому племенная идентичность не только устояла перед напором советской модернизации c ее антитрайбалистическими установками, но и сумела надолго пережить саму советскую систему [Esenova 2002].

При помощи алгоритма, применяемого в электронных приложениях для знакомств и работающего по принципу механического перебора анкет и сравнения их на предмет совпадений, Медина Базаргали отыскала пары для всех «находящихся в активном поиске» представителей (и представительниц) того или иного племени среди таких же холостяков из других племен. В другой своей работе под названием «Киберкелин» (2019) она обратилась к древней казахской традиции, которая предписывала замужней женщине (то есть невестке, именуемой по-казахски «келин») отправлять родителям символические послания в виде войлочных ковров, которые она плела специально для этой цели (ил. 14).

Ковер темных цветов означал, что в жизни «келин» настали тяжелые времена, полные трудностей и печали, и даже мог намекать на то, что она несчастлива в браке. Ковры ярких оттенков, напротив, являлись посланием радостным и обнадеживающим. Так или иначе, все будущие невесты обучались этому языку узоров и символов, чтобы иметь возможность сообщать родным о своей жизни, внутреннем состоянии и общей тональности брачных отношений. Женщины пользовались определенными цветовыми кодами при вышивании узоров «кошкар-муйиз» для передачи информации о своем настроении и условиях жизни. Таким образом, орнамент становится языком символов, а ковер в буквальном смысле превращается в письмо замужней женщины своим родителям. Покинув отчий дом по причине собственного замужества, Медина Базаргали прибегла к этой традиции и отправила родителям осовремененный вариант послания на войлочном ковре. Вместо «кошкар-муйиза» (который, как уже упоминалось выше, является важным элементом творческого языка ее отца) Медина вышила на ковре компьютерный e-mail-код, то есть наложила на традиционную войлочную основу новый язык символов. В каждой строчке этого компьютерного кода прочитываются отдельные слова и словосочетания — «любовь», «потеряна», «пустое пространство», — вышитые черной нитью по белому войлоку. При помощи «Киберкелин» Базаргали пытается сообщить зрителю, что погоня за идентичностью может разделить судьбу изначально обреченных на провал попыток деколонизации, поскольку ключевым компонентом этой идентичности уже давно является глобальный цифровой код, обладающий своей собственной традицией, культурой и структурой.

В работах современных художников нет места ригидным и застоявшимся формам. Время предстает в них в качестве текучей и вездесущей субстанции, которую можно отливать в формы пространства и читать как текст (как в случае с той же «Киберкелин»). В творчестве Базаргали прошлое сталкивается с будущим, чтобы создать гибридное настоящее, в котором, собственно, и существует поколение, появившееся на свет почти через десять лет после распада Советского Союза, к которому принадлежит и сама художница. «Нам не довелось наблюдать советскость, мы никогда ее не проживали и не соприкасались с ней. Мы не испытываем по ней ностальгии, так как не знаем, что она из себя представляла. Мы соприкасаемся с советскостью только через наше взаимодействие с родными, с родителями, которые родились и выросли в этой системе», — сказала художница в недавнем интервью [18]. Также это поколение, которое вынуждено жить с осознанием того, что «советскость почти невозможно изжить полностью, ведь это часть истории, которая продолжит влиять на нас, наш будущий опыт и развитие», — заключила она.

Заключение: расширение прав и возможностей посредством дискурсов искусства?

Является ли постсоветское синонимом постколониального в современном искусстве Центральной Азии? Опираясь на материалы, собранные мной в ходе бесед с художниками и кураторами, в данной статье я попыталась разобраться в значении понятия постколониальности применительно к динамично развивающемуся региональному культурному полю, в рамках которого любые идеи, как это демонстрирует в своих работах Суинбике Сулейменова, обессмысливаются и выхолащиваются на фоне обилия лейблов, лозунгов и категорий. Постсоветскость также превращается в лишенное реального смыслового содержания проблемное понятие и тем самым подталкивает художников к поискам новых методов и языков преодоления постсоветской эпохи. Одна из главных проблем, с которой сталкиваются исследователи советского и постсоветского пространств, лежит в плоскости истории и политической географии. По мнению многих антропологов и политгеографов, доминирующая модель восприятия постсоветского пространства в силу недостатка гибкости слишком сильно «увязла» в дискурсе колониализма и холодной войны. Проблема возникает тогда, когда разного рода политические и внеполитические акторы и сообщества, вооружившись «прогрессистскими идеями о глобальных преобразованиях», начинают подразделять современный мир «на колониальный и постколониальный, отсталый и капиталистический», параллельно выделяя в нем «глобальный Север и глобальный Юг» [Ong 2012: 472].

Современное искусство пытается в своих высказываниях держаться вне рамок этих понятий, но даже оно вынуждено возвращаться к изначальным формам и символам для того, чтобы, с одной стороны, предложить иные их прочтения и интерпретации, а с другой стороны — получить возможность переосмыслить само понятие линейности времени. Благодаря стремлению упомянутых акторов пригасить и ослабить силу дискурсивного воздействия некоторых символов и смыслов, которые кажутся им пережитками колониальной эпохи, у искусства появляется шанс на производство новых текстов и форм. В этом смысле современное искусство никогда не дает окончательных ответов или же универсальных прочтений тех или иных ситуаций: оно лишь продолжает переосмыслять и реконцептуализировать само себя. Именно поэтому создание всеобъемлющего архива постсоветской культуры, по поводу отсутствия которого так сильно сокрушаются многие кураторы, в данных условиях попросту невозможно: ведь само поле этой культуры до такой степени обширно и реинтерпретативно, что редко бывает способно уплотниться до агрегатного состояния аксиоматических суждений. Одни художники пытаются отрицать прошлое или изобретать новые традиции, другие, в свою очередь, это прошлое пересматривают и переосмысляют, тогда как третьи придумывают свои собственные парадигмы как прошлого, так и будущего.

Группа ведущих художников первого постсоветского поколения попыталась разрешить вопросы постколониальности в ходе дискуссии, состоявшейся на территории берлинской арт-платформы «Momentum» после открытия выставки «Хлеб и розы», где были представлены работы четырех поколений казахстанских художниц. «Чтобы понять, что такое постколониальность, мы должны сперва разобраться с понятием колониальности», — заключила Алмагуль Менлибаева, тем самым присоединив свое мнение к мнению многих других художников, которые предлагают активнее исследовать колониальную эру и то, что она с собой принесла (ведь наряду с модернизацией это были и травмы, и полигоны для ядерных испытаний, и ГУЛАГ, и огромные человеческие жертвы). И все же художники — это не историки, а производители культурных смыслов: они вовлечены в бесконечные и беспорядочные процессы реинтерпретации символов, а эти процессы, в свою очередь, являются постоянным предметом для критики и дискуссий. Так или иначе, постколониальность как концепт пребывает в перманентно текучем и аморфном состоянии. Та же текучесть и та же аморфность характерны и для комплекса пересекающихся с постколониальностью понятий, каждое из которых (в том числе понятия идентичности, времени и даже казахского народа и силы искусства) требует непрерывной деколонизации и возрождения своих или совсем новых значений.

Пер. с англ. Никиты Михайлина

Библиография / References

[Бисенова, Медеуова 2016] — Бисенова А., Медеуова К. Давление метрополий и тихий национализм академических практик // Ab Imperio. 2016. № 4. P. 207—255.

(Bisenova A., Medeuova K. Davlenie metropolij i tihij nacionalizm akademicheskih praktik // Ab Imperio. 2016 № 4. P. 207—255.)

[Ибраева 2014] — Ибраева В. Искусство Казахстана. Постсоветский период. Алматы: Тонкая линия, 2014.

(Ibraeva V. Iskusstvo Kazahstana. Postsovetskij period. Almaty: Tonkaya liniya, 2014.)

[Adams 2005] — Adams L. Modernity, Postcolonialism, and Theatrical Form in Uzbekistan // Slavic Review. 2005. Vol. 64. № 2. Р. 333—354.

[Clark 1984] — Clark K. The Mutability of the Canon: Socialist Realism and Chingiz Aitmatov’s I dol’she veka dlitsia den’ // Slavic Review. Vol. 43. № 4. P. 573—587.

[Cummings 2006] — Cummings S.N. Legitimation and Identification in Kazakhstan // Nationalism and Ethnic Politics. 2006. Vol. 12. № 2. P. 177—204.

[Esenova 2002] — Esenova S. Soviet Nationality, Identity, and Ethnicity in Central Asia: Historic Narratives and Kazakh Ethnic Identity // Journal of Muslim Minority Affairs. 2002. Vol. 22. № 1. P. 11—38.

[Isaacs 2015] — Isaacs R. Nomads, Warriors and Bureaucrats: Nation-Building and Film in Post-Soviet Kazakhstan // Nationalities Papers. 2015. Vol. 43. № 3. P. 399—416.

[Kudaibergenova 2016] — Kudaibergenova D.T. The Use and Abuse of Postcolonial Discourses in Post-independent Kazakhstan // Europe-Asia Studies. 2016. Vol. 68. № 5. P. 917—935.

[Kudaibergenova 2017] — Kudaibergenova D.T. Rewriting the Nation in Modern Kazakh Literature. Elites and Narratives. Langham, MD: Lexington Books, 2017.

[Kudaibergenova 2018] — Kudaibergenova D.T. Punk Shamanism, Revolt and Break-up of Traditional Linkage: The Waves of Cultural Production in Post-Soviet Kazakhstan // European Journal of Cultural Studies. 2018. Vol. 21. № 4. P. 435— 451.

[Kudaibergenova, Shin 2018] — Kudaibergenova D.T., Shin B. Authors and Authoritarianism in Central Asia: Failed Agency and Nationalising Authoritarianism in Uzbekistan and Kazakhstan // Asian Studies Review. 2018. Vol. 42. № 2. P. 304—322.

[Laruelle 2015] — Laruelle M. In Search of Kazakhness: The Televisual Landscape and Screening of Nation in Kazakhstan // Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization. 2015. Vol. 23. № 3. P. 321—340.

[Nauryzbayeva 2011] — Nauruzbayeva Z. Portraiture and Proximity: “Official” Artists and the State-ization of the Market in Post-Soviet Kazakhstan // Ethnos. 2011. Vol. 76. № 3. P. 375—397.

[Ong 2012] — Ong A. What Marco Polo Forgot. Contemporary Chinese Art Reconfigures the Global // Current Anthropology. 2012. Vol. 53. № 4. P. 471—494.

[Oushakine 2018] — Oushakine S. Presence Without Identification: Vicarious Photography and Postcolonial Figuration in Belarus // October. 2018. № 164. P. 49—88.

[Rancier 2009] — Rancier M. Resurrecting the Nomads: Historical Nostalgia and Modern Nationalism in Contemporary Kazakh Popular Music Videos // Popular Music and Society. 2009. Vol. 32. № 3. P. 387—405.

[Sarsembayev 1999] — Sarsembayev A. Imagined Communities: Kazak Nationalism and Kazakification in the 1990s // Central Asian Survey. 1999. Vol. 18. № 3. P. 319—346.

[Suleimenova 2018] — Suleimenova S. Colonize Me Now. Description to the Installation. Astana: TSE art gallery, 2018.

[Surucu 2002] — Surucu C. Modernity, Nationalism, Resistance: Identity Politics in Post-Soviet Kazakhstan // Central Asian Survey. 2002. Vol. 21. № 4. P. 385—402.

[Tlostanova 2012] — Tlostanova M. Postsocialist ≠ postcolonial? On post-Soviet imaginary and global coloniality // Journal of Postcolonial Writing. 2012. Vol. 48. № 2. P. 130—142.

[Tlostanova 2018] — Tlostanova M. What Does it Mean to be Post-Soviet?: Decolonial Art from the Ruins of the Soviet Empire. Durham, NC: Duke University Press, 2018.

[Yilmaz 2012] — Yilmaz H. History Writing as Agitation and Propaganda: the Kazakh History Book of 1943 // Central Asian Survey. 2012. Vol. 31. № 4. P. 409—423.

[1] Базаргалиев Куаныш. Когда все люди были казахские.

[2] Интервью с автором, июнь 2016 года.

[3] Базаргалиев К. Когда все люди были казахские: Каталог выставки и собственный текст Базаргалиева (2013).

[4] Там же.

[5] Проживавший в Алматы Сергей Маслов принадлежал к числу современных центральноазиатских художников первой волны. Он умер в 2002 году, оставив незаконченным роман «Звездные кочевники» о космических приключениях современных художников. В своем тексте Базаргалиев ссылается на этот роман как на некий авторитетный научный труд в постапокалиптическом Казахстане.

[6] Базаргалиев К. Когда все люди были казахские: Каталог выставки.

[7] Интервью с автором. Астана, июль 2018 года.

[8] Цитата из авторских видеопояснений к перформансу.

[9] Цитата из интервью автора с Мединой Базаргали, март 2019 года. Алматы, Казахстан.

[10] Интервью с автором, август 2016 года.

[11] Из описания проекта Гульнур Мухажановой. Полный текст доступен по ссылке: http://gulnurmukazhanova.com/Works%202010.html (дата обращения: 31.10.2016).

[12] Там же.

[13] Из интервью с автором, август 2016 года.

[14] https://forbes.kz/life/afisha/kak_v_borbe_protivopolojnostej_rojdaetsya_simvol/, интервью с Куанышем Базаргалиевым на его персональной выставке 2018 года. Недавно Базаргалиев начал выпускать футболки с изображением своих работ. Художник надеется, что тренд на «кошкар-муйизм» вскоре станет массовым и повлияет на стилистику оформления тех же упаковок для еды из местных казахских фастфудов, например.

[15] Интервью автора с Суинбике Сулейменовой, март 2019 года. Аламаты, Казахстан.

[16] Там же.

[17] Там же.

[18] Интервью автора с Мединой Базаргали, март 2019 года. Алматы, Казахстан.