(пер. с англ. Нины Ставрогиной)

Опубликовано в журнале НЛО, номер 1, 2020

Перевод Нина Ставрогина

Нариман Скаков (Стэнфордский университет; доцент кафедры славянских языков и литературы; DPhil Oxon)

Nariman Skakov (Stanford University; Assistant Professor of Slavic Languages and Literatures; DPhil Oxon) nariman.skakov@stanford.edu

Ключевые слова: модернизм, авангард, национальная форма, социалистический реализм, советский интернационализм, Средняя Азия

Key words: modernism, avant-garde, national form, socialist realism, Soviet internationalism, Central Asia

УДК/UDC: 930.85

Аннотация: В статье рассматривается переходный период от авангарда к социалистическому реализму через призму дискурса о национальной форме. Пересмотр политико-идеологических отношений между центром и периферией в 1930-х сыграл ключевую роль в культурном плане. Остранение, как основополагающий принцип авангардного эксперимента, трансформируется в увлечение «странным», экзотическим и в то же время близким и знакомым Востоком — советской Средней Азией.

Abstract: The article examines an intermediary stage between avant-garde and socialist realism through the prism of national form discourse. A reassessment of the political-ideological interrelationship between center and periphery played a crucial role in the cultural sphere. Defamiliarization (making strange), as a foundational principle of the avant-garde experiment, transforms into a fascination with the “strange,” exotic and, at the same time, contiguous and familiar East — Soviet Central Asia.

В 1924 году Михаил Бахтин пишет пространную статью «К вопросам методологии эстетики словесного творчества» — один из важнейших своих теоретических трудов раннего периода. Мыслителя, который на момент создания этой работы оказался оттеснен на обочину интеллектуальной жизни молодого Cоветского государства, занимает само понятие границы и его место в культурном дискурсе. При этом маргинальный опыт не воспринимается автором как негативный. Напротив, пограничные зоны наделяются огромным культурным потенциалом. Бахтин утверждает:

Не должно, однако, представлять себе область культуры как некое пространственное целое, имеющее границы, но имеющее и внутреннюю территорию. Внутренней территории у культурной области нет: она вся расположена на границах, границы проходят повсюду, через каждый момент ее, систематическое единство культуры уходит в атомы культурной жизни, как солнце отражается в каждой капле ее. Каждый культурный акт существенно живет на границах: в этом его серьезность и значительность; отвлеченный от границ, он теряет почву, становится пустым, заносчивым, вырождается и умирает [Бахтин 2003: 282].

В этом насыщенном пассаже сложным образом отражаются увлечение возможностью бесконечной экспансии и одержимость всем маргинальным, периферийным, пограничным, характерные для того времени вообще. Целостность культуры обеспечивается ее разрозненными составляющими. В том же, 1924 году критик-формалист Юрий Тынянов пишет новаторскую статью «Литературный факт». В ней утверждается, что литературный — а в широком смысле и культурный — процесс можно рассматривать как взаимоотношение центра и периферии, которые постоянно меняются местами:

И текучими здесь оказываются не только границы литературы, ее «периферия», ее пограничные области — нет, дело идет о самом «центре»: не то что в центре литературы движется и эволюционирует одна исконная, преемственная струя, а только по бокам наплывают новые явления, — нет, эти самые новые явления занимают именно самый центр, а центр съезжает в периферию [Тынянов 1977: 257].

Согласно точке зрения Тынянова, радикальной для своего времени и во многом созвучной взглядам Бахтина, не существует такого понятия, как неподвижный неизменный центр. Большие культурные нарративы приходят и уходят. Постоянен лишь сам процесс перестановки, для описания которого критик, что примечательно, использует (прото)постколониальные термины. Главным здесь выступает понятие периферии, которое становится центральным.

В настоящей статье прослеживается развитие представлений о границе и ее культурном смысле в конце 1920-х и в 1930-е годы. Трансформация политической позиции III Интернационала, изменения и коррективы, вносившиеся в советскую национальную политику, и эволюция эстетики модернизма были внутренне взаимосвязаны, причем понятие границы звучало постоянным рефреном на протяжении всего этого бурного периода советской истории. В 1930-е годы, после крупного сдвига в советской общественно-политической жизни и перехода к построению социализма в отдельно взятой стране, географическому импульсу модернизма нашлось применение на периферии государства: в республиках Средней Азии и Казахстане. Указанные территории давали опыт сильнейшего отчуждения, остранения, дезориентации — как раз такой, который лежит в основе модернистской эстетики. Кроме того, этот географический регион, чрезвычайно гетерогенный и динамичный, «располагал» к радикальному преобразованию физического и социального пространства, от промышленности и инфраструктуры до языка и литературных канонов. Характерная для 1920-х годов интернационалистическая тяга к преодолению границ была перенаправлена в русло конструктивной деятельности на четко определенной территории. Разомкнутые границы обернулись охраняемыми.

В статье переоценивается соотношение относительно либеральных 1920-х и репрессивных 1930-х годов, или между авангардом и социалистическим реализмом, которое служит предметом непрекращающейся дискуссии. Оспаривается жесткое бинарное разделение, отстаиваемое Владимиром Паперным и другими культурологами, и подчеркивается важность переходного периода, когда реакцией авангарда — и модернизма в целом — на давление политической среды c ее изменившимися взглядами на вопросы национальностей и интернационализма явилась попытка направить собственную преобразующую эстетическую энергию в новое русло, найти ей значимое применение как в прямом, так и в переносном смысле. Переход от ранних экспериментов авангардизма к неоклассическому соцреализму во многом был связан с развитием государственной национальной политики. Эту перемену в значительной мере определила сталинская характеристика пролетарской культуры как «национальной по форме» и «социалистической по своему содержанию» [Сталин 1947: 138]. Отныне формальные эксперименты допускались лишь в национальном контексте и только при условии примата единого социалистического содержания. Национальная форма явилась последним прибежищем модернистского остранения.

История вопроса

Характерная для политики большевиков, призванной содействовать трудящимся Востока в «развитии» и «модернизации», риторика «просвещения отсталых» следует условностям ориенталистского дискурса. Идеологи Коминтерна использовали ключевую черту ориентализма — его исконную роль посредника между непросвещенным этническим населением и универсальными ценностями «мировой» цивилизации. Социалистическое строительство (физическое преображение пространства) и комплексные культуростроительные инициативы (развитие ментального пространства) — вот практики, которые помогают «отсталым» народам «догнать» поток истории и стать самостоятельными строителями коммунального социалистического здания.

Большевики как будто разделяли точку зрения Бахтина, поскольку их декреты и политика начального периода обнаруживают эксплицитное стремление к эмансипации периферии. Особенно важно здесь отсутствие «внутренней территории» на дискурсивном уровне. Зато наблюдается порыв к преодолению установленных границ. 3 декабря 1917 года Совнарком опубликовал обращение «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», где говорилось: «…все те, мечети и молельни которых разрушались, верования и обычаи которых попирались царями и угнетателями России! Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно» [Сталин—Ленин 1957: 114]. Власти молодой российской республики провозгласили право угнетенных народов на самоопределение своим безусловным приоритетом: «Вы сами должны быть хозяевами вашей страны! Вы сами должны устроить свою жизнь по образу своему и подобию! Вы имеете на это право, ибо ваша судьба в собственных руках» [Там же: 114—115]. С первых лет становления советской политической риторики освобождение угнетенных народов «Востока» служило одним из главных ее тропов. Его важность еще более возросла после 1-го Съезда народов Востока в Баку (1920), ознаменовавшего радикальный поворот «внутрь и на восток». Кроме того, бакинский съезд сыграл решающую роль в создании двух важнейших учебных заведений, занимавшихся «восточными» делами страны: Московского института востоковедения и Коммунистического университета трудящихся Востока, где обучение партийно-политической работе велось на родных языках студентов. В итоге большевики, как утверждает Иммануил Валлерстайн, сместили акцент с пролетарской революции в высокоразвитых промышленных государствах на антиимпериалистическую борьбу в колониальных и полуколониальных странах всего мира [Wallerstein 1997: 7].

Изначальной целью апелляции к трудящимся колониальных территорий было дестабилизировать — а впоследствии и уничтожить — имперскую дихотомию Востока и Запада. Капиталистическая бинарная оппозиция сменилась более радикальным понятием классового напряжения. Предполагалось, что, когда социальное расслоение (на капиталистов и рабочих) будет уничтожено посредством красного террора, наступит пространственное единство — рай для трудящихся разных стран.

Как указывают многие историки, в целом характерное для 1920-х годов страстное увлечение этническим партикуляризмом постепенно сходило на нет, сменяясь подъемом русофильских настроений. К 1934 году всесоюзная политика коренизации была свернута; началась реабилитация русской нации и культуры (1932—1938). Одним из первых риторических шагов в этом направлении стало введение концепции «дружбы народов» [Сталин 1935: 3]. Это была важная промежуточная фаза, отделившая радикальный экспансионистский интернационализм от социализма по центр-периферийной модели, при которой русскому народу отводилась роль первого среди равных. Указанная концепция впервые прозвучала в 1935 году на встрече с таджикскими и туркменскими колхозниками-стахановцами — сборщиками хлопка. Очень важен тот факт, что последние были представителями двух энергично боровшихся с собственной исторической «отсталостью» молодых республик, поскольку экономическая и культурная сферы мыслились как внутренне взаимосвязанные. Было продемонстрировано, что те, кто в прошлом страдал от притеснений и угнетения, уже не держат зла на былых эксплуататоров (царский режим) и соответствующую культурную парадигму (русскую культуру).

Однако постепенно «дружба народов» как риторический прием приобретала все более покровительственный оттенок. Отказ от попыток ввести использование местных языков в правительственных учреждениях, а также закон 1938 года, обязавший всех нерусских школьников изучать русский язык, свидетельствовали о радикальном сдвиге в советской национальной политике. Для эффективного функционирования централизованное государство нуждалось в едином языке. По словам Сталина, «в условиях многонационального государства, каковым является СССР, знание русского языка должно явиться мощным средством связи и общения между народами СССР, способствующим их дальнейшему хозяйственному и культурному росту» (архивная цитата из РГАСПИ в: [Blitstein 2006: 290]). Русский язык постепенно стал наднациональным, а его носитель — русский народ — приобрел новый статус первого среди равных, исполнителя надежд и чаяний международного сообщества трудящихся [1]. Такая дискурсивная переориентация имела огромные последствия для художественной политики и практики. Перемена эта отразилась в преобладавших темах подавляющего большинства художественных произведений, заказанных государством в 1930-е годы: переход от безграничного интернационализма сначала к внутреннему разнообразию, а затем к русоцентризму, который впоследствии, в годы Второй мировой войны, упрочится еще сильнее при помощи патриотической риторики.

Концепция дружбы народов — дружбы, чьей окончательной целью было достижение однородности, создание единой нации, единого советского народа, — отличалась амбивалентностью. Следуя указанной установке на единообразие, культурные агенты советской империи путем партикуляризации старались унифицировать жизнь восточных республик.

Однако на протяжении первых двух десятилетий ключевые положения советской национальной политики претерпели разительную перемену. «Хроническая этнофилия советского режима» [Slezkine 1994: 415], если воспользоваться выражением Юрия Слёзкина, никуда не исчезала, хотя характер внимательного надзора и чуткого руководства властей менялся с течением времени. Радикальный лозунг освобождения угнетенных народов и стремление экспортировать революцию постепенно переросли в инициативу построения государства, которая подразумевала как централизацию политического аппарата, так и поддерживаемый государством эволюционизм на периферийных территориях. Провозглашенная в 1925 году возможность построения социализма в отдельно взятой стране начала определять политический горизонт. Главные идеологи страны занялись укреплением ее идеологических и риторических границ. Государственное строительство явилось важнейшим шагом для сохранения территориальной целостности молодого Советского Союза, а радикальной эмансипацией (осуществлением права на самоопределение) пришлось пожертвовать во имя единства. Марксистская необходимость всемирной борьбы за победу социальной революции — радикальная форма интернационализма — сменяется локальной, оборонительной борьбой за создание и защиту социалистического рая, строящегося на ограниченной территории.

Описанный перелом привел не только к превращению отсталого аграрного общества в развитое индустриальное, но и к вытеснению смелых художественных экспериментов 1920-х годов помпезной, гнетущей консервативной эстетической парадигмой, тем самым радикально трансформировав восприятие советским сознанием самого себя, своих материальных основ и окружения. «Красный Восток», состоящий из недавно образованных республик Средней Азии и Казахстана, находился на окраине молодого большевистского государства, однако вместе с тем и в центре внимания властей. В республиках шел процесс формирования — иными словами, центральный государственный аппарат предоставил им целый комплекс новых форм: новые границы, новые языки, новые алфавиты, новые литературные каноны и новые самоидентификации. Именно здесь административная и эстетическая политика централизации неожиданным образом смешалась с освободительными устремлениями всемирного коммунистического проекта, и здесь же традиция особенно жестко схлестнулась с политическими и культурными нововведениями.

Однако на советском Востоке эти тотальные, репрессивные политические проекты обладали некоторым освободительным потенциалом и поддерживали инициативы, направленные на трансформацию физического и культурного ландшафта при активном участии местных элит. Средняя Азия и Казахстан стали важной областью сталинского общественного и промышленного строительства, выступили источником художественного и политического вдохновения, претерпели культурные и индустриальные преобразования. В целом эта обширная территория явилась объектом приложения как освободительных, так и тоталитарных сил коммунистического проекта, а середина 1930-х годов стала временем многогранного проявления «восточной» стороны сталинизма. К 1936 году интернационалистически настроенные большевики, чьим конечным идеалом было лишенное границ всемирное государство, завершили радикальный процесс национального размежевания на территории Средней Азии и Казахстана. Твердые границы, которые почти в неизменном виде сохраняются и сегодня, очертили советский Восток и связали его с идеологическим и эпистемологическим центром — Москвой. Сталинизм как репрессивная и вместе с тем конститутивная сила, задействованная в национально-территориальном строительстве, пронизывал все аспекты советской жизни.

In medias res

Постепенный идеологический переход от свободного духа 1920-х годов к ограничениям конца 1930-х составил важную фазу советской идеологической и культурной периодизации; он заслуживает — таков мой тезис — признания в качестве таковой. В продолжающихся спорах о соотношении эмансипированных 1920-х и строгих 1930-х, или авангарда и соцреализма, преобладают два нарратива: непохожести и единообразия. В часто цитируемом исследовании Владимира Паперного «Культура Два» (1985) красноречиво показано, что советский идеологический ландшафт после Октябрьской революции (1917) вплоть до смерти Сталина (1953) определили две главные культурные тенденции. Эгалитарный, экспериментальный, горизонтальный авангардизм Культуры Один (около 1917—1931) противопоставляется репрессивному, монументальному, вертикальному «неоклассицизму» Культуры Два (1932—1953). Если Паперный постулирует жесткую дихотомию между двумя этими направлениями, Борис Гройс подчеркивает, что соцреализм явился органическим «преемником авангардистского проекта» [Гройс 2013: 59]. Еще более радикальным является убеждение Гройса, что официальная эстетическая позиция Советского Союза после 1934 года подразумевает «кульминацию и в каком-то смысле завершение» авангарда [Groys 1993: 120]. Иными словами, «сталинская культура выступает как радикализация авангарда и в то же время как его формальное преодоление, т. е. обнаружение его собственного приема, а не простое отрицание» [Гройс 2013:69]. В отличие от Паперного, рисующего картину двух не связанных между собой берегов, и Гройса с его моделью непрерывного течения, я предлагаю образ плотины, построенной для направления авангардного творческого импульса в новое русло. Плотина эта круто изменила течение реки, развернув ее воды в сторону восточной периферии страны, где они, оросив пораженные эстетической засухой земли, способствовали расцвету новой советской субъектности.

Предложенная Паперным структуралистская бинарная оппозиция не только пытается объяснить перелом, произошедший в 1930-е годы и отделивший авангардистскую эстетическую «анархию» от помпезного соцреализма, но и утверждает, что напряжение между двумя указанными культурными парадигмами — это, в сущности, колебания, которые, повторяясь в ницшеанском смысле, определяют весь ход российской истории. Впечатляющий набор бинарных оппозиций, таких как начало—конец, движение—неподвижность, горизонтальное—вертикальное, равномерное—иерархическое, коллективное— индивидуальное, неживое—живое, понятие—имя, добро—зло, немота—слово, импровизация—ноты, целесообразное—художественное, реализм—правда, дело—чудо, позволяет Паперному проследить проявления идеологических и эстетических противоречий в разных искусствах, особенно в ранней советской архитектуре. Этот довольно узкий фокус до некоторой степени оправдан особым идеологическим весом, которым обладает архитектура, и тем фактом, что «первый архитектор и строитель нашей социалистической родины» — Иосиф Сталин — придавал огромное значение искусству проектирования и возведения зданий.

Описанный Паперным перелом созвучен понятию «великого отступления» — устоявшемуся историографическому термину, введенному Николаем Тимашевым в классической монографии «Великое отступление» (1946). Хотя современная наука внесла уточнения в дискурсивные координаты этого термина, в нем по-прежнему сохраняется уникальный троп, используемый для описания и концептуализации практически одновременных событий [2]. «Великое отступление» указывает на необратимое изменение коммунистической революционной повестки при Сталине в 1934 году и во многом перекликается с тезисом Троцкого о предательстве революционных идеалов. По мнению Тимашева, большевистские идеологи вынуждены были пойти на многочисленные уступки, «отказаться от части своего плана или даже от некоторого уже достигнутого положения и изменить общественное устройство в соответствии с идеями, которые исходили не от них» [Timasheff 1946: 355]. Впрочем, предложенный в 1946 году термин обнаруживает внутреннюю парадоксальность, так как «отступление» означает не радикальное отклонение от политического курса и внедрение чуждых идей, а процесс возвращения к своим же исходным позициям. «Отступление», о котором идет речь, представляло собой отход к чему-то уже знакомому и, соответственно, сворачивание с пути безграничной экспансии. Точнее, это было возвращение — или риторический разворот — к чужому и вместе с тем отчасти знакомому пространству: бывшим колониям Российской империи. Собственная периферия Советского Союза — красный Восток (Средняя Азия и Казахстан, а в некоторой степени также Кавказ и сибирские территории) — превратилась в главный топос идеологического манипулирования, который в начале и середине 1930-х годов сыграл ключевую роль, выступив пространством перехода и укрепления утопической надежды на социалистическое преобразование. Именно здесь, в регионе, где отброшенная идея международной экспансии обрела новую жизнь и возвела свой оборонительный рубеж, — или именно сюда — и велось отступление.

Похожее уточнение, позволяющее нам лучше понять географическое продвижение советской власти и идеологический курс эпохи, можно внести в аргументацию, разворачиваемую Паперным в «Культуре Два». Хотя бинарная оппозиция интернационального—национального звучит несколько «приглушенно» и не проводится через все исследование явным образом, она играет ключевую роль в авторском анализе пространственных практик советских идеологов. Неослабевающее напряжение между двумя этими полюсами присутствовало в истории Советского Союза с момента его образования. Авангард 1920-х годов, носивший во многом интер- и даже наднациональный характер, противопоставляется ходульному «социализму в отдельно взятой стране» более позднего периода. В частности, Паперный пишет:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — эти слова, написанные в культуре 1 на обложках чуть ли не всех архитектурных изданий (и полностью исчезнувшие оттуда в культуре 2), показывают, что идея интернационального единства одного класса явно доминирует в культуре 1 над идеей национального или государственного единства [Паперный 1996:73].

Упомянутый Паперным лозунг действительно исчез с обложек изданий по архитектуре, однако нельзя закрывать глаза на его неизменное присутствие на первой полосе «Правды», главного печатного органа страны, с момента возобновления ее выпуска 5 марта 1917 года до наших дней. Интернационалистический аспект советской политики не исчезал никогда. Однако его риторическое обоснование разительно менялось со временем: от поистине интернациональной экспансии социализма без границ к внутреннему разнообразию и важности периферии, а затем к окончательно сформировавшемуся государству с четкими границами, в котором идея интернационализма служила, скорее, привычным заклинанием, постепенно утрачивавшим свои чары.

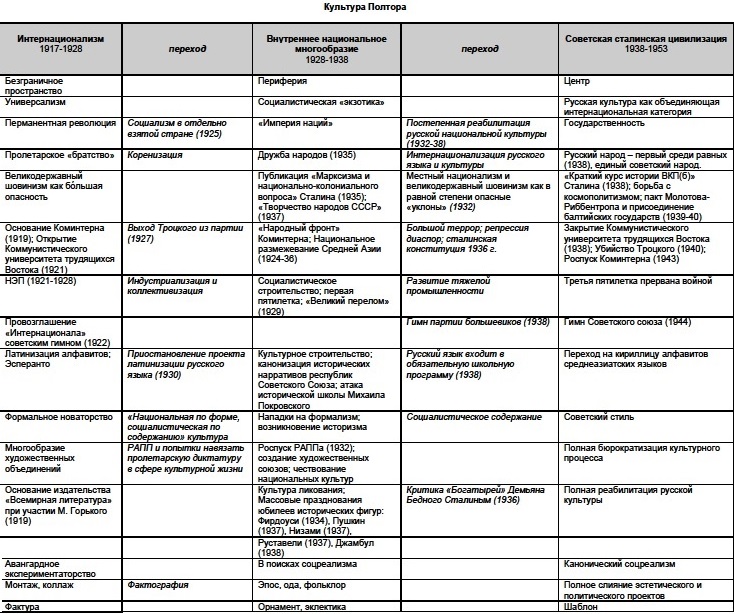

Я утверждаю, что предложенная Паперным строгая бинаризация, пусть удобная и продуктивная, упускает из виду важный аспект. Концепция двух культур — интернационалистического модернистского экспериментирования и централизованной сталинской эстетики — игнорирует важнейшую переходную фазу, имевшую огромное значение для обуздания центробежных авангардистских импульсов и подчинения их центростремительному потоку социалистического реализма. Эта фаза, которую я буду называть Культурой Полтора, была главным образом сосредоточена на этнически пестрой советской периферии, где творцы большевистской политики испытывали и совершенствовали важнейшие идеологические инструменты, сыгравшие первостепенную роль в формировании Культуры Два (подробнее см. таблицу «Культура Полтора»). Подъем этатизма и формирование советской цивилизации поддерживались рядом культурных и идеологических феноменов: концепцией дружбы народов; понятием социалистического строительства; нападками на формализм с последующим утверждением сталинской формулы «национальн[ого] по форме и социалистическ[ого] по содержанию»; важностью эпического жанра; созданием национальных литературных канонов и практикой перевода. Очевидная ориентализация периферии страны в соответствии с указанны ми тенденциями, отвечающими общим условностям ориентализма, сыграла ключевую роль в проведении жестких границ советской самоидентификации [3].

Культура Полтора не характеризуется каким-либо разрывом или разломом. Одна из важнейших ее черт — растянутость во времени. Для процесса перехода от одной культурной парадигмы к другой чрезвычайно важна была постепенность. Эта промежуточная ориенталистская стадия позволила Сталину осуществить сравнительно плавный переход от социалистического интернационализма к гомогенному, предельно русифицированному государству. Культура Полтора ввела практику посредничества, постепенно ставшую инструментом идеологического и культурного принуждения. Это был движитель советской дискурсивной машины. Посредничество, или медиация (от латинского mediatio — «разделение посредине»), представляет собой практику вмешательства с целью разрешения дискурсивного или практического противоречия. Изначально этот термин, богословский по происхождению, использовался по отношению к Христу, который является «посредником» между небесным и земным — Богом и людьми [4]. Авангард большевистской партии брал на себя мессианскую роль: он стремился выступать посредником между наднациональной целью коммунистической революции (областью трансцендентного) и потребностью в локальной, привычной культуре (наличной действительностью). Он помогал облегчить этот переход, поскольку массы, якобы недостаточно деятельные, нуждались в руководстве для достижения высшей, абстрактной цели.

Эта практика восходит к старой большевистской мантре — предполагаемой неспособности пролетариата и крестьянства обрести социалистическое сознание без помощи извне. В работе «Что делать?» (1902) Ленин красноречиво доказывает, что обычный рабочий класс совершенно неспособен нести знамя пролетарской революции. Его цели ограничиваются «хлебом и маслом» на столе. Поэтому «классовое политическое сознание может быть принесено рабочему только извне» [Ленин 1963: 79], а для развития такого сознания там, где возможность его возникновения маловероятна, политическое движение полагается исключительно на авангард пролетариата. В классически ориенталистском ключе Ленин постулирует необходимость внешнего вмешательства, оправданного бездеятельностью объекта трансформации. Подчиненный — в том смысле, который вкладывает в этот термин Гаятри Спивак, — нуждается в представителях и выразителях своих интересов. В своем «Ответе “Социал-Демократу”» Сталин воспроизводит структуру ленинской аргументации, разоблачая восемь ложных утверждений о большевистской политической повестке и заново подчеркивая единственную правду: «…у массы пролетариев, пока они остаются пролетариями, нет ни времени, ни возможности выработать социалистическое сознание» [Сталин 1954а: 162].

Оригинальный пространственный троп «извне», предполагающий нахождение вне объекта трансформации, приобретает иерархически-вертикальный характер в рамках более поздней сталинской концепции — «революции сверху», стремившейся построить социализм путем насильственной коллективизации. В книге «Краткий курс истории ВКП(б)», инициированной и сильно отредактированной Сталиным, утверждается, что искоренение кулачества как класса было не менее важно, чем уничтожение капиталистического господства в сфере промышленности, и что «своеобразие этой революции состояло в том, что она была произведена сверху, по инициативе государственной власти при прямой поддержке снизу со стороны миллионных масс крестьян, боровшихся против кулацкой кабалы, за свободную колхозную жизнь» [Комиссия ЦК ВКП(б) 1938: 291—292][5]. В этом пассаже хорошо видны характерные для речей и сочинений Сталина риторические обороты, задающие вертикальную ось политической иерархии. Идея проведения сверху при поддержке снизу становится формулой, утверждающей ведущую роль просвещенного авангарда по отношению к лишенным прогрессивного сознания крестьянам и рабочим.

Однако в середине 1930-х годов, с уменьшением темпов коллективизации и индустриализации, ориенталистская энергия направляется в новое русло. Главными объектами просвещения извне становятся «отстающие» в развитии народы советской периферии. В характерной для классического ориентализма манере советские народы делились на две группы: передовые в культурном отношении западные (русские, украинцы, белорусы, грузины, армяне, евреи и немцы) и культурно отсталые восточные (прочие национальности, преимущественно население Средней Азии, Казахстана и Сибири) [Martin 2001:167] [6]. «Отсталые» народности Советского Союза сумели перепрыгнуть через болезненную стадию капитализма и осуществить рывок от феодализма к социализму при некоторой помощи извне — прежде всего со стороны «ушедшего вперед» русского пролетариата. Как недвусмысленно выразился Сталин на XII съезде РКП(б) в апреле 1923 года, «ряд республик и народов, не прошедших или почти не прошедших капитализма», были «не в состоянии подняться на высшую ступень развития и догнать, таким образом, ушедшие вперед национальности без действительной и длительной помощи извне» [Сталин 1952: 188]. Социалистическое строительство (физическая трансформация пространства) и комплексные культуростроительные инициативы (развитие ментального пространства) явились практиками, призванными помочь «отсталым» народам «догнать» поток истории и стать полномочными строителями общего социалистического здания. Троп отсталости и, как следствие, комплекс неполноценности явились источником энергии, необходимой для преобразований [7].

Период с 1928 по 1938 год явился важной промежуточной стадией для советской культуры и политики. Ключевую роль на данном этапе приобрела сосредоточенность на восточной периферии Советского Союза, где творцы большевистской политики испытывали и совершенствовали основные инструменты создания «нового советского человека». Средняя Азия и Казахстан стали важнейшей контактной зоной, где прошлое встречалось с настоящим, а из их столкновения рождалось светлое социалистическое будущее. Указанная территория выступила идеальным премодерным сообществом (Gemeinschaft), готовым влиться в мировую социалистическую семью. Однако этот «отсталый» регион рассматривался с классически ориенталистской точки зрения и считался неспособным преодолеть собственные границы самостоятельно — необходим был «посредник», медиатор. Примечательно, в частности, что Правление Союза писателей СССР направляло в каждую республику своих представителей, которые выступали наблюдателями, руководителями и посредниками в процессе консолидации, призванном организовать эффективные бюрократические единицы из местных писателей и поэтов. Список эмиссаров включал в себя имена видных модернистов: Бориса Пильняка командировали в Азербайджан, Юрия Тынянова в Грузию, Андрея Белого и Осипа Брика в национальные округа РСФСР, а Юрий Олеша, Илья Ильф и Евгений Петров отправились в Татарстан. Возникла особая переходная фаза — колониальный социализм. Местное население не имело возможности ни воспротивиться культурному подчинению, ни вступить в условный дискурсивный контакт с центром советской империи, поскольку государство консолидировало региональную власть и внимательно следило как за социальной, так и за политической сферой. Почти все автономные локальные попытки быть услышанными пресекались как проявление буржуазного национализма.

Советский проект модернизации предстояло распространить на обширные территории Востока, население которых было многонациональным, многоязычным, по большей части рассредоточенным и разобщенным. Этническая принадлежность не совпадала с государственной. Столь сложная этническая обстановка требовала особого дискурсивного и политического подхода, которым явился проект национального размежевания (1924—1936), соединивший энергичную консолидацию интернациональных пролетарских сил с демаркацией национальных территорий Средней Азии и Казахстана. Терри Мартин подчеркивает тот факт, что большевики не поясняли, каким образом поощрение партикуляризма на субгосударственном уровне могло способствовать единству молодой страны [Martin 2000: 354]. Размежевание Средней Азии стало и разделением, и унификацией: это была попытка преодолеть границы и построить коммунизм при помощи демаркации. По словам Юрия Слёзкина, советское национально-территориальное строительство продемонстрировало «неожиданно успешную попытку поддерживаемого государством соединения языка, “культуры”, территории и квотированной бюрократии» [Slezkine 1994: 414]. Однако общим фоном проведения политики, с энтузиазмом утверждавшей различия, выступало «единообразие», призванное все время напоминать об универсальных устремлениях коммунизма. Таким образом, большевики «всегда утверждали раздельность и вместе с тем общность» [Slezkine 1994: 415] [8]. Наличное внутреннее «разнообразие» выступило одной из наиболее существенных парадигматических черт Культуры Полтора.

В период установления географических границ и в последующие годы государство развернуло проект «культурного строительства». Он предполагал курирование отдельных местных языков и соответствующих литературных канонов, что служило непреднамеренным свидетельством о сконструированном характере национальных идентичностей. Эта кураторская работа, — ускоренная Первым съездом советских писателей, где обсуждение самой программы соцреализма было оттеснено на второй план прославлением «малых» национальных литератур и устных традиций, — была принципиально важна. Прежде чем использовать идею национальности в качестве прочного строительного блока для многонационального пролетарского культурного здания, необходимо было определить границы и сущностные черты каждой национальности, а также ее место на заранее заданной культурной карте. Локальная культурно-национальная специфика была чрезвычайно важна для воплощения универсальных идеалов коммунистического проекта.

Но культурным строительством дело не ограничивалось. Первый пятилетний план и предложенная централизованная модель экономики, опиравшиеся на индустриализацию и коллективизацию, явились ключевыми концепциями и механизмами, приведшими в движение новую государственную парадигму: массовое строительство. Парадигма эта играла ключевую роль в построении «социализма [и культуры] в отдельно взятой стране» постольку, поскольку позволяла восполнить пробелы, победить отсталость и разжечь энтузиазм. Деятелям искусства она предоставила особый инструмент строительства: эстетическую программу социалистического реализма, глубоко повлиявшего на поздние модернистские проекты. Почти все канонические определения соцреализма отсылают к тропу социалистического строительства. В частности, Жданов говорит: «Наш советский писатель черпает материал для своих художественных произведений, тематику, образы, художественное слово и речь из жизни и опыта людей Днепростроя, Магнитостроя. <…> Наша советская литература сильна тем, что служит новому делу — делу социалистического строительства» [Жданов 1934: 4]. В этом смысле художественное слово черпает вдохновение и обретает свою цель в опыте строителей реальной жизни, что, как подчеркивает Гройс, перекликается с радикальным стремлением авангарда к стиранию разницы между действительностью и ее художественным изображением.

Максим Горький, в свою очередь, утверждал, что быть советским писателем — большая ответственность, так как это «ставит нас не только в традиционную для реалистической литературы позицию “судей мира и людей”, “критиков жизни”, но предоставляет нам право непосредственного участия в строительстве новой жизни, в процессе “изменения мира”» [Горький 1934: 18]. Писатель занимал позицию не внешнего критика и наблюдателя, а участника событий, способного влиять на живую действительность. Культурная сфера активно участвовала в трансформации физического ландшафта страны. Если западные модернисты, такие как Джойс и Йейтс, «создавали ностальгические модели общности… основанные на исконном, локальном знании, которое сами они оставили позади» [Boehmer & Matthews 2011: 288], то представители советского модернизма не были склонны к подобной сентиментальной тоске. Их первостепенной заботой стало содействие построению нового общества. Они помогали создавать литературные каноны «в прошлом угнетенных» советских национальных меньшинств, участвовали в создании творческих союзов в республиках, переводили классические и современные произведения местных литератур, описывали и прославляли многочисленные стройки. Таким образом, в отличие от европейского модернизма с его представлением о «примитивности» или «чуждости» Другого (в качестве примера можно привести использование африканских художественных форм у Пикассо или восхищение Эзры Паунда японскими литературными жанрами [9]), советский социалистический извод ориентализма сосредоточивался на способности Другого к трансформации. Советский ориенталистский проект явился не только «стратегией репрезентативного сдерживания» [Jameson 1990: 50], если прибегнуть к формуле Джеймисона, но и стратагемой радикального преобразования с перспективой полного стирания различий в будущем.

Процесс трансформации, переосмысления и обновления Востока не сводился к чисто дискурсивным аспектам. Конструирование наций, языков и нового самосознания сопровождалось — и во многом определялось — физической трансформацией ландшафта. Важность инфраструктуры, позволившей наладить ключевые экономические и культурные взаимосвязи между разобщенными народностями, была для большевиков неоспоримой. Они неутомимо прокладывали все новые каналы протяженностью в тысячи километров, разветвленные железнодорожные системы и дороги. Электрификация, индустриализация и возделывание земель были неотъемлемыми составляющими политического дискурса того времени, а советская власть славилась проектами поистине эпического размаха. И материальный базис, и идеологическая настройка подверглись радикальным изменениям.

Национальная форма

Сталинская формула «национальн[ого] по форме и социалистическ[ого] по содержанию», допускавшая формальные эксперименты лишь в национальном контексте и только при условии господства единого социалистического содержания, стала главным дискурсивным рефреном 1930-х годов, сыграв ключевую роль в процессе трансформации советского Востока. Корни этой формулы обнаруживаются в сталинском ответе Отто Бауэру, ведущему марксистскому авторитету в национальном вопросе. Бауэр считал нацию продуктом превращения изолированных сообществ в современные индустриальные общества. Развитая культура, основанная на всеобщей грамотности, рассматривается как важнейшая составляющая такой трансформации. Бауэр также подверг критике признанную марксистскую точку зрения, согласно которой капитализм, обращаясь с национальными культурами как с единым, лишенным границ мировым рынком, тем самым их уничтожил. Хотя современные общества действительно стали намного больше соприкасаться с иностранными культурами, в результате, утверждает Бауэр, произошла не взаимная ассимиляция, а дифференциация коллективных индивидуальностей. Поэтому задача социализма заключается в том, чтобы, признавая существующие различия, вместе с тем стандартизировать все аспекты материальной жизни. Бауэр пишет: «А тот факт, что социализм делает нацию автономной… приводит к растущей дифференциации национальностей в социалистическом обществе, к более резкому разграничению их характеров, к более отчетливой выработке их коллективных индивидуальностей» [Бауэр 1909: 109].

Однако Сталин в своих трудах по национальному вопросу оспаривает данное Бауэром универсальное определение нации как общности характера, которая вырастает из общности судьбы. В сталинской работе «Марксизм и национальный вопрос» (1913) говорится: «Точка зрения Бауэра, отождествляющая нацию с национальным характером, отрывает нацию от почвы и превращает ее в какую-то незримую, самодовлеющую силу. Получается не нация, живая и действующая, а нечто мистическое, неуловимое и загробное» [Сталин 1954б: 301]. По сути, Сталин преуменьшает роль национального характера, объявляя его чем-то нематериальным. Далее он пишет: «Может показаться, что “национальный характер” является не одним из признаков, а единственно существенным признаком нации, причем все остальные признаки составляют, собственно, условия развития нации, а не ее признаки» [Сталин 1954б: 297]. Можно утверждать, что Сталин оспаривает представление о сущности нации, которое, в свою очередь, имело ключевое значение для бауэровских категорий характера и судьбы. «Но что такое национальный характер, — спрашивает Сталин,— как не отражение условий жизни, как не сгусток впечатлений, полученных от окружающей среды? Как можно ограничиваться одним лишь национальным характером, обособляя и отрывая его от породившей его почвы?» [Сталин 1954б: 300].

Этот риторический маневр подготавливает дискурсивную почву для более поздней сталинской формулы «национальн[ого] по форме и социалистическ[ого] по содержанию», где понятие национального лишается всякой сущности и превращается в простую оболочку для высшей сущности — социалистического содержания. В сталинском государстве любая национальная форма была преходящей, поскольку разные этнические образования всегда стремятся к универсальному, наднациональному социалистическому государству. Этого окончательного пролетарского единения предполагалось достичь совершенно диалектическим путем — через разнообразие: развитие существующих национальных форм. В 1930 году Сталин пишет:

Надо дать национальным культурам развиться и развернуться, выявив все свои потенции, чтобы создать условия для слияния их в одну общую культуру с одним общим языком. Расцвет национальных по форме и социалистических по содержанию культур в условиях диктатуры пролетариата в одной стране для слияния их в одну общую социалистическую (и по форме, и по содержанию) культуру с одним общим языком, когда пролетариат победит во всем мире и социализм войдет в быт… [Сталин 1949: 369].

Убеждение, что нация — это всего лишь форма, лишенная самостоятельной сущности, лежит в основе сталинского ориентализма, а представление о форме носит для советской культуры 1930-х годов второстепенный характер. Новое социалистическое содержание, ясное и глубокое, становится фундаментом сталинского здания, превращаясь во всеобъемлющую категорию синтеза. Предшествующие культурные формы — историческое наследие — вновь обретают важность путем «критического освоения», тогда как «беспокойные» формальные эксперименты оказываются приостановлены.

Представители советского авангарда и модернизма, которые были активно вовлечены в процесс формального экспериментирования еще в славные 1920-е, с готовностью и энтузиазмом применяли и адаптировали свои знания и эстетические убеждения в целях великого социального эксперимента. Детские книги Виктора Шкловского «Турксиб» (1930) и «Земли разведчик — Марко Поло» (1931), повести Андрея Платонова «Ювенильное море» (1932) и «Джан» (1935), альбом с фотографиями Александра Родченко и Варвары Степановой «Десять лет Узбекистана» (1935) и оформленный ими номер журнала «СССР на стройке», посвященный Казахстану (1935), документальные фильмы Дзиги Вертова «Три песни о Ленине» (1934) и «Тебе, фронт!» (1942), незавершенный фильм Сергея Эйзенштейна о Большом Ферганском канале (1939) — все эти произведения свидетельствуют о переходе от модернистской формы к «национальной». В 1930-е — начале 1940-х годов ведущие художники-экспериментаторы 1920-х, работавшие в области визуальной формы, слова и звука, обратили свою творческую энергию на советский Восток. Формальные требования доктрины соцреализма и политический заказ на исследование географических окраин оказывали давление на всех канонических модернистов; в результате формальная смелость модернизма отступила на второй план. Однако на Востоке их творчество нашло себе конструктивное применение, отразив важнейшую эстетическую перемену, которой сопровождалась разительная идеологическая трансформация советского общества.

Взяв на вооружение формулу «национальн[ого] по форме и социалистическ[ого] по содержанию», деятели позднего модернизма посвятили себя созданию национальных «строительных блоков» для социалистического здания, которое, в свою очередь, должно было приобрести наднациональный размах. Таким образом, перечисленные художники упрочили исторические нарративы, обычаи и литературные каноны, сформулированные и классифицированные в 1930-е годы. Их художественные проекты гармонично сочетали в себе национальные и наднациональные культурные аспекты, изображая представителей новопровозглашенных наций этнической периферии страны, мужчин и женщин, которые, сохраняя экзотические внешние черты, свои трудом приближали достижение желанной гомогенности, характерной для транснациональной пролетарской культуры. Имея «отличия», они стремились к единообразию. Такое единство, ведущее к пролетарской универсальности, было чрезвычайно важно для советской субъектности и для сталинского государства с его проектом всеохватной централизации и гомогенизации.

Остранение как эстетический режим трансформировалось в интерес к «странным», незнакомым национальным культурам; культуры эти, сохранявшие элемент экзотизма, преподносились как доступные пониманию, четко очерченные и устремленные к универсальному пролетарскому идеалу. В результате формальная сложность оборачивалась ясностью содержания. Разумеется, ясность сталинского культурного аппарата вступала в противоречие с внутренней формальной сложностью угасающей авангардной традиции. Модернистское произведение искусства, оспаривающее собственные изобразительные границы, сменилось аффирмативным типом репрезентации. Утонченному интеллектуализму, который сочетался у модернистов с вызовом, бросаемым чувствам и восприятию, не было места в мобилизованном социалистическом государстве, требовавшем идеологической ясности и когнитивной «доступности».

В целом можно сказать, что в 1930-е годы, с возникновением советского тоталитаризма и разворачиванием всеобъемлющего проекта централизации художественного творчества, новаторский экспериментальный импульс 1920-х, снискавший широкое признание и существенно повлиявший на культурные процессы по всем мире, наталкивается на разительные социальные перемены. Посвященные Средней Азии и Казахстану произведения ключевых деятелей раннего советского авангарда и модернизма, если рассматривать их в совокупности, свидетельствуют о противоречиях эпохи и вместе с тем выражают конструктивный энтузиазм, предписанный генеральной линией партии. Все эти художники подхватывают основную советскую мелодию того времени, но в результате неизбежно создают несколько какофонический контрапункт главной теме. Столкновение модернистской эстетики с требованиями набирающего силу сталинского государства и встреча экспансивного интернационализма с этническим партикуляризмом, произошедшие одновременно, рождали неминуемый дискурсивный шум.

* * *

Понятия национального и интер- или транснационального, пишет Катерина Кларк, нельзя воспринимать как «абсолютные бинарные оппозиции», особенно в контексте советских 1930-х годов [Clark 2011:9]. Действительно, применимость жесткого бинарного подхода (как безусловного утверждения или отрицания) к советской культуре того времени по меньшей мере небесспорна. К 1936 году интернационалистически настроенные большевики, чьим конечным идеалом было лишенное границ всемирное государство, завершили радикальный процесс национальной демаркации в Средней Азии и Казахстане. Твердые границы, которые по большей части сохранились в неизменном виде до наших дней, определили географию советского Востока и связали его с идеологическим и эпистемологическим центром — Москвой. Результатом этого процесса стало установление неподвижного постоянного центра и периферийных территорий, признающих его главенство, что вступает в прямое противоречие с бахтинскими и тыняновскими представлениями о преодолевающем границы культурном динамизме. Советский Восток, который складывался из новообразованных республик Средней Азии и Казахстана, а также северных территорий Сибири, находился на периферии молодого большевистского государства — и в то же время в центре его внимания. Именно здесь административная и эстетическая политика централизации неожиданным образом соединилась с освободительными тенденциями всемирного коммунистического проекта, и именно здесь произошло наиболее мощное столкновение традиции с политическим и культурным обновлением.

Сталинизм как репрессивная и вместе с тем конститутивная сила, задействованная в национально-территориальном строительстве, пронизывал все аспекты советской жизни. Представители радикального авангарда и модернизма 1920-х годов оказались вынуждены пересмотреть и даже переформулировать свои эстетические принципы. Формальные требования доктрины социалистического реализма и политический заказ на исследование географической периферии оказывали давление на выдающихся деятелей модернизма; в результате его формальная смелость отступала на второй план. Однако их творчество нашло себе конструктивное применение на Востоке, отразив важную эстетическую перемену, которой сопровождалась разительная идеологическая трансформация советского общества. Общественно-политические преобразования и художественные эксперименты шли рука об руку. Очень важно было само пространство, где происходила указанная трансформация. Советский Восток представлял собой конечную периферию модерна, и это маргинальное положение сыграло огромную роль в последовательном радикальном преобразовании самого советского позднемодернистского проекта. Характер формальных экспериментов коренным образом изменился в ходе трансформации обширной территории Средней Азии и Казахстана и установления ее культурного ядра. Этот период — Культура Полтора — стал важнейшей переходной фазой, перебросившей дискурсивный мост между смелыми авангардистскими экспериментами 1920-х годов и помпезной эстетикой соцреализма.

Пер. с англ. Нины Ставрогиной

Библиография / References

[Бауэр 1909] — Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия / Пер. с нем. М.С. Панина. СПб.: Книгоиздательство «Серп», 1909.

(Bauer O. Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie. Saint Petersburg, 1909. — In Russ.)

[Бахтин 2003] — Бахтин М.М. Собрание сочинений. Том 1. Философская эстетика 1920-х годов. М.: Языки славянской культуры, 2003.

(Bakhtin M.M. Sobranie sochineniy. Vol. 1. Filosofskaya estetika 1920-kh godov. Moscow, 2003.)

[Горький 1934] — Горький А.М. Доклад о советской литературе // Первый всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М.: Художественная литература, 1934. С. 5—18.

(Gor’kiy A.M. Doklad o sovetskoy literature // Pervyy vsesoyuznyy s”ezd sovetskikh pisateley. Stenograficheskiy otchet. Moscow, 1934. P. 5—18.)

[Гройс 2013] — Гройс Б. Gesamtkunstwerk Сталин. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013.

(Groys B. Gesamtkunstwerk Stalin. Moscow, 2013.)

[Жданов 1934] — Жданов А. Речь на Первом всесоюзном съезде советских писателей // Первый всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М.: Художественная литература, 1934. С. 2—5.

(Zhdanov A. Rech’ na Pervom vsesoyuznom s”ezde sovetskikh pisateley // Pervyy vsesoyuznyy s”ezd sovetskikh pisateley. Stenograficheskiy otchet. Moscow, 1934. P. 2—5.)

[Комиссия ЦК ВКП(б) 1938] — Сталин И.В. История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М.: Правда, 1938.

(Komissiya TsK VKP(b). Istoriya Vsesoyuznoy kommunisticheskoy partii (bol’shevikov). Kratkiy kurs. Moscow, 1938.)

[Ленин 1963] — Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Том 6. М.: Государственное издательство политической литературы, 1963.

(Lenin V.I. Polnoe sobranie sochineniy. Vol. 6. Moscow, 1963.)

[Паперный 1996] — Паперный В. Культура Два. М.: Новое литературное обозрение, 1996.

(Papernyy V. Kul’tura Dva. Moscow, 1996.)

[Сталин 1935] — Сталин И.В. Речь тов. Сталина // Правда. 1935. 6 декабря. № 335. С. 3.

(Stalin I.V. Rech’ tov. Stalina // Pravda. 1935. December 6. № 335. P. 3.)

[Сталин 1947] — Сталин И.В. О политических задачах Университета народов Востока // Сочинения. Том 7. М.: ОГИЗ, 1947. С. 133—152.

(Stalin I.V. O politicheskikh zadachakh Universiteta narodov Vostoka // Sochineniya. Vol. 7. Moscow, 1947. P. 133—152.)

[Сталин 1949] — Сталин И.В. Политический отчет Центрального комитета XVI съезду ВКП(б) // Сочинения. Том 12. М.: ОГИЗ, 1949. С. 235—373.

(Stalin I.V. Politicheskiy otchet Tsentral’nogo komiteta XVI s’’ezdu VKP(b) // Sochineniya. Vol. 12. Moscow, 1949. P. 235—373.)

[Сталин 1952] — Сталин И.В. Национальные моменты в партийном и государственном строительстве // Сочинения. Том 5. М.: ОГИЗ, 1952. С. 181—194.

(Stalin I.V. Natsional’nye momenty v partiynom i gosudarstvennom stroitel’stve // Sochineniya. Vol. 5. Moscow, 1952. P. 181—194.)

[Сталин 1954а] — Сталин И.В. Ответ «Социал-Демократу» // Сочинения. Том 1. М.: ОГИЗ, 1954. С. 160—172.

(Stalin I.V. Otvet «Sotsial-Demokratu» // Sochineniya. Vol. 1. Moscow, 1954. P. 160—172.)

[Сталин 1954б] — Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос // Сочинения. Том 2. М.: ОГИЗ, 1954. С. 290—367.

(Stalin I.V. Marksizm i natsional’nyy vopros // Sochineniya. Vol. 2. Moscow, 1954. P. 290—367.)

[Сталин—Ленин 1957] — Сталин И.В., Ленин В.И. Обращение к трудящимся мусульманам России и Востока // Декреты советской власти. Том 1. М.: Государственное издательство политической литературы, 1957. С. 113—115.

(Stalin I.V., Lenin V.I. Obrashchenie k trudyashchimsya musul’manam Rossii i Vostoka // Dekrety sovetskoy vlasti. Vol. 1. Moscow, 1957. P. 113—115.)

[Тынянов 1977] — Тынянов Ю.Н. Литературный факт // Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. C. 255—270.

(Tynyanov Y.N. Literaturnyy fakt // Poetika. Istoriya literatury. Kino. Moscow, 1977. P. 255—270.)

[Чухович 2016] — Чухович Б. Sub rosa: От микроистории к «национальному искусству» Узбекистана // Ab Imperio. 2016. № 4. C. 117—154.

(Chukhovich B. Sub rosa: Ot mikroistorii k «natsional’nomu iskusstvu» Uzbekistana // Ab Imperio. 2016. № 4. P. 117—154.)

[Blitstein 2006] — Blitstein P.A. Cultural Diversity and the Interwar Conjuncture: Soviet Nationality Policy in Its Comparative Context // Slavic Review. 2006. Vol. 65. № 2. P. 273—293.

[Boehmer & Matthews 2011] — Boehmer E., Matthews S. Modernism and Colonialism // The Cambridge Companion to Modernism / Ed. by M. Levenson. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. P. 284—300.

[Clark 2011] — Clark K. Moscow, the Fourth Rome: Stalinism, Cosmopolitanism, and the Evolution of Soviet Culture, 1931—1941. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2011.

[Groys 1993] — Groys B. Stalinism as Aesthetic Phenomenon // Tekstura: Russian Essays on Visual Culture / Ed. by A. Efimova and L. Manovich. Chicago: University of Chicago Press, 1993. P. 115—126.

[Hoffmann 2004] — Hoffmann D.L. Was There a «Great Retreat» from Soviet Socialism?: Stalinist Culture Reconsidered // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2004. Vol. 5. № 4. P. 651—674.

[Jameson 1990] — Jameson F. Modernism and Imperialism // Nationalism, Colonialism, and Literature / Ed. by T. Eagleton, F. Jameson and E.W. Said. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1990. P. 43—66.

[Kunichika 2015] — Kunichika M. «Our Native Antiquity »: Archaeology and Aesthetics in the Culture of Russian Modernism. Boston: Academic Studies Press, 2015.

[Lee 2015] — Lee S.S. The Ethnic Avant-Garde: Minority Cultures and World Revolution. New York: Columbia University Press, 2015.

[Lenoe 2004] — Lenoe M.E. In Defense of Timasheff’s Great Retreat // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2004. Vol. 5. № 4. P. 721—730.

[Martin 2000] — Martin T. Modernization or Neo-Traditionalism? Ascribed Nationality and Soviet Primordialism // Stalinism: New Directions / Ed. by S. Fitzpatrick. London: Routledge, 2000. P. 348—367.

[Martin 2001] — Martin T. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923—1929. Ithaca: Cornell University Press, 2001.

[Ram 2015] — Ram H. Spatializing the Sign: The Futurist Eurasianism of Roman Jakobson and Velimir Khlebnikov // Between Europe and Asia: The Origins, Theories, and Legacies of Russian Eurasianism / Ed. by M. Bassin, S. Glebov and M. Laruelle. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2015. P. 137—149.

[Sen 2008] — Sen A. Is Nationalism a Boon or a Curse? // Economic and Political Weekly. Vol. 43. № 7. P. 39—44.

[Sharp 2006] — Sharp J.A. Russian Modernism Between East and West: Natal’ia Goncharova and the Moscow Avant-Garde. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

[Slezkine 1994] — Slezkine Y. The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism // Slavic Review. 1994. Vol. 53. № 2. P. 414—452.

[Timasheff 1946] — Timasheff N.S. The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia. New York: E.P. Dutton and Company, 1946.

[Wallerstein 1997] — Wallerstein I. Social Science and the Communist Interlude, or Interpretations of Contemporary History // Polish Sociological Review. 1997. № 117. P. 3—12.

[1] Ср.: [Martin 2001: 453].

[2] Ср.: [Hoffmann 2004; Lenoe 2004; Martin 2001: 414—430].

[3] Следует, однако, подчеркнуть, что ориентализм советского образца противостоял западным империалистическим практикам и имел, в сущности, антиколониальную направленность.

[4] Ср.: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5).

[5] Однако при недостаточной вовлеченности «снизу» позиция «сверху» становится пагубной: «В ряде районов подготовительная работа и терпеливое разъяснение основ партийной политики в области коллективизации подменялись бюрократическим, чиновничьим декретированием сверху раздутых цифровых данных о якобы созданных колхозах, искусственным вздуванием процента коллективизации» [Комиссия ЦК ВКП(б) 1938: 294].

[6] Мартин приводит официальный список из 97 «культурно отсталых» народов Советского Союза.

[7] Отсталость России, которая все еще остается проблемой в 1930-е годы, значительно уменьшается к концу первой пятилетки. Согласно Мартину, в феврале 1931 года Сталин, выступая на Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности, осуществил важнейший риторический поворот: «…преодоление исторической отсталости России было не только долгом перед советскими рабочими, но и входило в “наши обязательства перед мировым пролетариатом”. Таким образом, открытый русский национализм превратился в скрытый интернационализм» [Martin 2001: 270–271].

[8] Амартия Сен подвергает критике принятое жесткое разграничение безродного космополитизма и узколобого национализма, указывая, что патриотизм может играть «конструктивную при конкретных обстоятельствах роль» в преодолении межэтнических противоречий. Практика показывает, что национальные государства с успехом добиваются условного единства при сохранении существующих различий, и большевистская национальная политика 1930-х годов это наглядно подтверждает [Sen 2008: 39–44].

[9] Такой подход отчасти перекликался с практиками раннего российского авангарда. См., в частности: [Чухович 2016; Kunichika 2015; Lee 2015; Ram 2015; Sharp 2006].