Опубликовано в журнале НЛО, номер 1, 2020

Нари Шелекпаев (Европейский университет в Санкт-Петербурге, доцент; PhD)

Nari Shelekpayev (European University at Saint Petersburg; associate professor; PhD) nshelekpaev@eu.spb.ru

Ключевые слова: власть, (био)политика, (пост)советский Казахстан

Key words: power, (bio)politics, (post)Soviet Kazakhstan

УДК/UDC: 929

Аннотация: Эта статья пытается продемонстрировать, как распад советской модерности в современном Казахстане исподволь привел к процессам восстановления форм подлинности, которые ранее находились за ее политическими и эпистемологическими пределами. Одним из следствий этого процесса стала кристаллизация женского тела как места потенциальной трансгрессии и объекта социального превентивного контроля над всем обществом. Автор делает попытку связать практики, направленные на женское тело как объект контроля, с существующей литературой о морали и стыде как формах общественного контроля. Опираясь на эту литературу, автор делает предположение о том, что патриархат, в некотором смысле, является следствием постсоветского постколониализма, а не возвратом к «чистым» (и несуществующим) досоветским традициям.

Abstract: The article explores the phenomenon of “uyat” in contemporary Kazakhstan. It attempts to demonstrate how the collapse of Soviet modernity has led to processes of reclaiming the forms of authenticity that were formerly located outside of its political and epistemological boundaries. One of the consequences of this process has been the crystallizing of the female body both as a site of potential transgression and as a subject of preventive control over the entire society. I also attempts to link the discussion of “uyat” with existing scholarship on morality and shaming as forms of public control suggesting that patriarchy, in a sense, is a corollary of post-Soviet postcoloniality, not a return to a “pure” (and non-existent) pre-Soviet tradition.

В 1970-е годы казахский литератор-любитель так описывал рождение своего друга примерно за полвека до этого:

И разве уж так случайно жена чабана Каракула родила своего четырнадцатого ребенка на… верблюде. <…> Видел Каракул, как стиснула зубы побледневшая Аханай, но не мог отстать от каравана. Догадался посадить жену на верблюда: ступает в шагу двугорбый мягко, покачивается мерно, вьюк с домашним скарбом широк, полежит, успокоится. Остановили верблюда только тогда, когда услышали крик младенца: опытная роженица обошлась без посторонней помощи. Терпеливой была жена: носила без жалоб, рожала без шума. Несказанно обрадовался Каракул, — это ведь кричал его младшенький, его сын, продолжатель рода и помощник. Милостив Аллах, не скудеет его рука в заботах о продолжении рода, но, видать, безгрешные младенцы и на небе нужны, — слишком часто забирает всевышний их обратно, оставляя рабам своим, Каракулу и Аханай, лишь страхи да муки [Букетов 1977: 3—4] (курсив мой. — Н.Ш.).

Этот эпизод привлек меня не как аргумент в пользу родов в естественных условиях, набирающий популярность в последние годы, и не как иллюстрация эксцентричного быта кочевников. Скорее, меня интересует связь между телесными практиками, связанными с женским телом, и общественным устройством, которое структурирует либо формирует запрос на них. В нарративе Букетова женщина парадоксальным образом играет центральную роль и лишена субъектности. Автор описывает ее характер с одобрением: «терпеливой была жена», а физиологическое состояние с состраданием: «носила без жалоб, рожала без шума». Слова тем не менее он ей не дает, возможно, считая, что ее реплики заранее известны и не сообщат читателю ничего нового. Согласие женщины родить верхом, в процессе езды, описывается как нечто произошедшее само собой. В конце концов, рожает она тоже молча, со стиснутыми зубами: стон может испугать верблюда или отвлечь мужа, занятого кочевкой. Дело, таким образом, не в лишении права на высказывание, или невключении в категорию говорящих. Скорее, речь идет о представлении невысказывания как естественного порядка вещей. Может ли говорить женщина, у которой стиснуты зубы?

Возможно, век назад женщины-казашки были более склонны к перинатальной акробатике, чем в наши дни. Я тем не менее предлагаю усомниться в имплицитной покорности, представленной этим нарративом, и предположить, что Аханай некоторое время рефлексировала о своей ситуации, прежде чем подчиниться мужу. Спекулятивность этого представления будет меньшим недостатком, чем идти на поводу у текста, который фактически сводит субъектность женщины к репродуктивной функции. Можно было бы задать следующие вопросы: во-первых, могла ли Аханай в описанной ситуации отказаться рожать на верблюде и тем самым ослушаться мужа? Во-вторых, в какой степени ее решение в этом вопросе было следствием ее собственного выбора, а в какой — результатом подчинения?

Необходимо прояснить несколько деталей. из текста ясно, что ребенок, которого супруги ожидали, был если не единственным, то немногим из выживших младенцев. Следовательно, можно отбросить предположение о том, что кто-то из родителей был заинтересован в рождении больше другого. Ясно также и то, что перерыв на роды означал бы отставание от аула, что могло привести к необратимым последствиям. Следовательно, действия обоих были в значительной степени продиктованы внешними обстоятельствами. Но это не снимает вопроса об этике и природе этих действий. Было ли подчинение жены «простым» следствием беспрекословного послушания? Или оно стало следствием взвешенного расчета и понимания того, что роды в тяжелых условиях были меньшим злом, чем прерывание кочевки? Было ли действие мужа следствием жестокости полигамного общества (кочевка, в конечном итоге, важнее жены) или безысходности (выживет хотя бы кто-то)? Меня интересуют не сами ответы на эти вопросы, но угол зрения, который их рассмотрение может обеспечить.

Обращение к нормативным источникам в данной ситуации, боюсь, будет продуктивным скорее для того, чтобы измерить тишину [Spivak 1994: 81], но не помочь интересам сторон. До 1920-х годов жизнь казахов регулировалась как шариатом, так и адатом, то есть обычным правом. Шариат детально описывал, какие молитвы женщине следовало читать до и во время родов, в какую сторону молиться, как себя вести и чего избегать, чтобы не нарушить религиозные правила. Адат нормировал вопросы брака и наследия, содержания семьи, вплоть до подарков, которые делались к рождению первого ребенка [Леонтьев 1890: 114—113; Бижигитова 2017]. Однако оба этих источника права не содержали никакой информации ни о самих родах, ни о том, кто был ответственным за их протекание. Таким образом, даже если бы соответствующий вопрос был поставлен, а сомнения женщины были бы озвучены, они рассматривались бы бием или уполномоченными лицами по умолчанию. Но кто стал бы звать бия ради небогатой женщины, да еще и во время кочевки? Таким образом, вся ситуация была исключена из легального поля; а Vertretung, с точки зрения эпохи, был невозможен просто потому, что сама ситуация исключала какое-либо представительство [2]. Но означает ли это, что наши собственные попытки анализа этой ситуации должны сводиться только к Darstellung? [3] Не обязательно: однако не потому, что мы пытаемся навязать сегодняшние ценности людям из другой эпохи, а потому, что наш взгляд на эту ситуацию не обязан быть нормативным. Следовательно, вместо того чтобы классифицировать эту ситуацию как «нерепрезентативную», мы можем использовать ее как повод для проблематизации и обновления перспективы на другие, более «нормальные» аспекты, касающиеся жизни женщины, ее тела и общества, в котором она жила.

В обычных условиях эти аспекты регламентировалась в зависимости от возраста, класса и семейного положения. До брака тело женщины было собственностью ее семьи, которая в определенный момент подыскивала ей мужа. После замужества тело переходило в семью мужа, где оно могло со временем обрести большую или меньшую субъектность в зависимости от прожитых лет, способности рожать детей нужного пола, наличия других жен, личных качеств и прочих факторов [Стасевич 2011: 58—66].

В ситуации, о которой идет речь, все вышеперечисленное играло второстепенную роль. Речь в ней идет не о женщинах-казашках в целом, а о конкретной ситуации, которая выходила за рамки обычных практик, но в то же время была органически связана с локальным образом жизни. Что определяло поведение женщины? Почему она согласилась рожать со стиснутыми зубами, на верблюде? Я полагаю, что главным в ее поведении являлся не страх или зависимость (на таком объяснении, вероятнее всего, настаивали бы классические подходы к патриархату) [Kusterer 1990: 239—255; Bennett 2006: 54—81], а интериоризированное (до неразличения с собственным «я»?) восприятие своего тела как продолжения порядка вещей, а не его первопричины. Таким образом, знание о себе, которое было получено женщиной извне, воспринималось ею самой как часть естественного порядка вещей: вследствие этого возможность осложнений во время экстремальных родов было для нее более приемлемым, чем допущение прерывания кочевки, которая могла поставить под сомнение сам этот порядок.

После революции советский дискурс стремился использовать тело женщины как знак разрыва с предшествующей эпохой. В Центральной Азии не было пролетариата, и женщина стала его «суррогатным» означающим [Massell 1974]. В некоторым смысле женское тело стало метонимией для самой Центральной Азии: оба воспринимались Советами как tabula rasa, которые можно было наполнять новыми смыслами и перекраивать, исходя из внешнего знания. Центральным элементом новой гендерной политики 1920-х стал худжум, или развуалирование женщин [Northrop 2004]. Подобно тому как самосожжение вдов когда-то воспринималось британской колониальной администрацией только как варварство, вуаль рассматривалась советскими активистами как архаика, подлежащая искоренению, а развуалирование — как действенный способ изменить сознание женщин. Женское тело, таким образом, оказалось в центре противостояния между восприятием себя как части естественного порядка вещей и новым властным дискурсом, который толкал на разрыв с этим порядком.

Разумеется, советское вмешательство не ограничивалось символическим уровнем. Если до революции в Казахстане существовало восемь видов брака (то есть, по сути, восемь способов выдать женщину замуж), то к середине 1920-х теоретически остался возможен только один законный брак [Кундакбаева 2015]. Были запрещены калым (т.е. выкуп невесты), многоженство, а легальный возраст вступления в брак был повышен до шестнадцати лет у девушек и восемнадцати у юношей [там же: 116]. Несмотря на то что запрет определенных практик не гарантировал их искоренения, было сделано несколько конкретных шагов для того, чтобы тело женщины, согласно советской риторике, стало более «свободным». Вряд ли, однако, эта свобода нужна была Советам сама по себе [4]. Женские тела требовались для работы на заводах, фабриках, хлопковых полях, в женотделах [Палванова 1982: 202—222]. И наконец, женские тела нужны были для контролируемого производства новых советских граждан. Рождение детей поощрялось, за них платили государственные пособия, а многодетные матери получали награды и знаки отличия [5].

В 1930-х годах казахи пережили коллективизацию и голод, продолжавшийся несколько лет [Абылхожин et al. 1989: 65—67]. Вслед за освобождением женского тела от гнета патриархата пришла очередь освободить тело всей нации от инерции номадизма. Освобождение, однако, приняло характер чистки: за урбанизацию и оседлость были заплачены миллионы жизней. Вместо того чтобы взмыть в социалистическое будущее, тело нации оказалось пригвожденным к земле. Потеряв скот, казахи лишились не только быта и пищи, но и raison d’être: им стало не только нечего делать, но и некем быть в экзистенциальном смысле. В городах их никто не ждал, а в степи были голод и смерть [6]. После 1933 года уже невозможно представить себе казахскую женщину, рожающую на верблюде во время кочевки: верблюдов почти не осталось, а кочевать было некуда. В итоге именно тела нерожденных и умерших от голода младенцев стали тем водоразделом, который, по всей видимости, делит историю казахов на два периода. Один включает безвременное прошлое, моменты колонизаций, существование и восприятие себя как часть окружающей среды. Другой — модернизацию, постепенное отождествление с советским проектом и посттравматическую трансформацию памяти о кочевом прошлом в миф о номадизме.

Зачем останавливаться на этих исторических аспектах, которые, казалось бы, не имеют прямого отношения к современному Казахстану? Их рассмотрение, вероятно, способно пролить свет на то, как женское тело являлось одновременно символом и инструментом отправления власти [Foucault 1991: 87—104] того общества, в котором жили казахские женщины и мужчины до последних десятилетий XX века. До 1920-х годов женское тело служило для поддержания того порядка вещей, который был достаточным, чтобы не задумываться о коренных изменениях в самой форме существования казахов [7]. Советское правительство превратило женское тело в объект своей биополитики: пытаясь сделать его более открытым (а следовательно, более доступным для символического и физического проникновения), оно устраняло фильтры между женщиной и государством, которыми раньше «работали» семья и род. В итоге к концу советского проекта женщина в Казахстане все еще могла чувствовать свою принадлежность к семье или роду, но она более не чувствовала себя обязанной заниматься исключительно заботой о семье мужа и воспитанием детей. Среднестатистическое количество детей в казахское семье снизилось в разы по сравнению с началом века. Вместе с тем резко сократился уровень младенческой смертности, а уровень женского образования стал высоким даже по самым консервативным меркам [8]. Женщина не стала принадлежать самой себе окончательно, но она постепенно достигла автономности в принятии решений, касающихся ее тела. Сегодня, однако, становится очевидным, что положение вещей, достигнутое к концу 1980-х, не стало ни окончательным, ни даже постоянным. Оставшаяся часть этого текста будет посвящена картографированию этого непостоянства.

Инструментализация стыда в современном Казахстанe

Можно ли вернуть утраченную невинность? В Алматы, крупнейшем городе Казахстана, это вопрос, прежде всего, цены [9]. Лишь одна из моих собеседниц в Казахстане согласилась говорить о проведенной несколько лет назад гименопластике. На мой вопрос о практических аспектах она отвечала, что трудным было «не только найти врача» и рассчитать «правильный момент для операции», но и «вести себя так, как будто секс действительно в первый раз». Вопрос о том, что мужу, вероятно, также понадобился некоторый опыт, чтобы разобраться в таких нюансах, остался без комментария. Добиться того, чтобы произошедшее было названо «обманом», мне также не удалось. «Да, это была хитрость. Но я шла на нее осознанно. Было давление со стороны семьи жениха, моей собственной семьи. Был выбор между позорным разрывом отношений и соблюдением формальностей через эту операцию». Чуть позже она добавляет: «Здесь хотят девушек в упаковке. Чтобы можно было с нее этикетку сорвать и пользоваться» (интервью автора с Н.Е., Алматы, август 2019).

Гименопластика является постсоветской практикой, возникшей в обществе потребления, которое смогло обеспечить запрос на монетизацию невинности (а не на ее имплицитную «традиционную» ценность) до и после свадьбы. Если невинность стала товаром в окончательном смысле, что мешает организовать услугу по ее воспроизводству? Из другого источника я узнал, что некоторые женщины делают гименопластику, уже будучи в браке, для того чтобы добиться «новых ощущений» в супружеских отношениях (интервью автора с Г.А., Алматы, август 2019). Мне представляется, однако, что главной движущей силой подобных практик являются не экзотические мотивы (такие, как жажда «новых ощущений») и не доступность услуги сама по себе. Скорее, они являются ответом на общественный запрос на нечто, что трактуется или понимается частью общества как «нравственность» и реализация чего призвана символизировать обретаемые нравственные ценности, но, по сути, является их межеумочной имитацией.

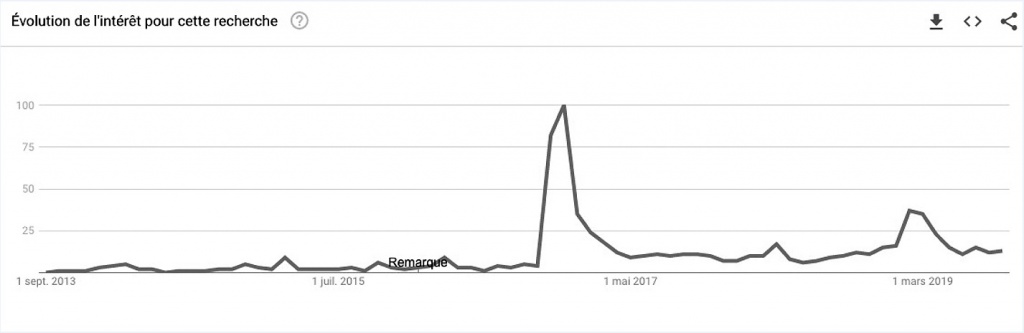

Исследование этих практик в современном Казахстане несет в себе несколько объективных сложностей. Во-первых, далеко не все готовы принять мысль о том, что их личная жизнь может стать предметом исследования. Во-вторых, во многих случаях невозможно отделить собственно телесные практики от других дискурсов и практик, которые ведут к их кристаллизации. Ярким примером подобной неотделимости являются инструментализация понятия «уят» и сопутствующие ему практики. Уят в переводе с казахского означает «стыд» [10]. В современных словарях казахского языка это понятие означает, с одной стороны, нечто этически неприемлемое, с другой— следующее за проступком (само)осуждение [Жанүзақов 2008: 864; Исмагулова 2002: 200]. Примерно с конца 2000-х годов, однако, понятие «уят» постепенно переместилось из зоны личной этики в общественно-политическое пространство, где оно начало играть роль коэрцитивного инструмента [11]. А именно: все возрастающее количество людей, главным образом гетеросексуальных мужчин, стало высказываться и совершать действия, направленные на цензурирование идей и тел, которые не соответствуют их представлениям о допустимом или этическом в публичном пространстве. Более того, недопустимое в понимании этих людей стало приравниваться ими к неэтическому, а неэтическое превратилось в уят. Эта сконструированная аберрация привела к тому, что использование термина «уят» стало нарицательным, а количество людей, в чьем отношении он применяется, постоянно увеличивается. Под уятом могут понимать как сами репрессивные практики в отношении отдельных людей или групп, так и описание реакций на них, включая: осуждение за явные или мнимые проступки, вину и навязывание вины, бодишейминг, виктимизацию и обвинение жертв, изобретение (ложной) морали — вплоть до эмоционального и физического насилия.

Все эти явления не замыкаются на уятe и не являются особенностью Казахстана. Многие из них были проанализированы в недавней литературе, с уклоном на то, как именно попытки контролировать тела и сексуальность женщин эволюционируют в современном мире и как женщины в разных странах сопротивляются семейному, экономическому, цифровому и другим видам патриархата [Ringrose 2012; Papp 2017; Dow 2014; Kwok 2012; Sundén 2018]. Существуют тексты о том, как неолиберальный миропорядок адаптировал патриархальную модель семьи для своих нужд [Carr 2013: 29; Alexander 1997]. В большинстве этих текстов в роли угнетателей выступают мужчины, которые являются бенефициарами (пусть и не всегда осознанно) системы, эксплуатирующей женщин. Интерес и сложность казахстанского случая обуславливается тем, что в роли угнетателей (то есть репрессивных акторов уята) зачастую выступают не только мужчины, но и сами женщины, в то время как общественная дискуссия все больше смещается с прав женщин как таковых в рассуждения о дозволенности пользоваться этими правами. Этиология уята в Kазахстанe, таким образом, не сводима ни к наследию или отголоскам «традиционного» патриархата, присущего Казахстану как части Центральной Азии или, шире, «востока», ни к защите прав женщин как частному случаю в глобальном контексте. В моем представлении, она является формой постколониального ответа, озвучиваемой той частью казахского общества, которая видит имплицитную добродетель в досоветском прошлом и использует ее как возможность легитимировать ту версию настоящего, которая сулит ей наибольший символический и социальный капитал.

Адресатами уята могут становиться люди обоих полов, разных возрастов и профессий [12]. Негетеросексуалы попадают в эту категорию почти автоматически, а женщины становятся объектами уята значительно чаще мужчин. Осуждению может подвергаться поведение, жизненный выбор, способ распоряжаться собственным телом. Как уже было сказано, репрессивными акторами уята не обязательно являются гетеросексуальные мужчины, жаждущие контроля над общественным пространством. Ими могут выступать и женщины, например матери, которые отказываются от своих дочерей, если те рожают детей вне брака. Люди, которые не имеют прямого отношения к производству уята, также попадают под его дисциплинарное воздействие, ибо вынуждены распоряжаться своими телами, исходя из возможности последующего осуждения своих поступков.

Следует уточнить: я не считаю, что все вышеперечисленное является исключительно недавним феноменом. Понятие «yят», несомненно, существовалo в советском и дореволюционном Казахстане, даже если онo не включалo в себя все вышеприведенные репрессивные практики. Меня, однако, интересуют не сходства, но различия между предыдущими эпохами и сегодняшним днем. В постколониальном смысле, современные практики уятa, по всей видимости, следует интерпретировать как отголосок или реакцию на советский модернизационный проект. Будучи не доведенным до конца, этот проект остается источником амбивалентности, которая питает как патриархальный, так и противостоящий ему дискурсы. С одной стороны, значительная часть женщин в современном Казахстане выросли в Советском Союзе или родились в постсоветских семьях, где статус женщин был и остается высоким [13]. С другой стороны, тот факт, что советский модернизационный проект оказался скомпрометированным множеством неудач и просчетов, a также явным или скрытым колониализмом некоторых своих проявлений, делает уязвимыми память о его достижениях и их оценку. В случае уята эта уязвимость используется как дискурсивное оружие, маскирующее патриархальный посыл.

Как уже было сказано, к концу XX века казахская женщина обрела значительную долю автономности над собой и своими действиями. В 2000-е годы, однако, эта автономность постепенно начала исчезать: я связываю это с общим ухудшением ситуации со свободой в стране. Уже с середины 2000-х парламент и печатная пресса в Казахстане постепенно стали управляемыми, а говорить на политические темы в публичном пространстве стало маргинальным занятием: принципиальность воспринималась молчаливым большинством как безумие, а системная критика под действием страха и самоцензуры cтановилась карикатурой. Уят становился элементом (био)политики именно в этот период: закупоренность политического выражения и отчасти блокировка социальных лифтов сподвигли людей прибегать к инструментарию уята для формулирования собственной идентичности, в том числе политической, которая не могла найти выражения иными средствами. В итоге для миллениалов [14] уят стал чем-то вроде повседневной этики, основанной на страхе перед осуждением, и неотрефлексированным желанием соответствовать навязанному извне канону [Рамазанова 2018а, 2018б].

Какую позицию занимаeт по отношению к уяту государство? Из дискурса официальных лиц, например некоторых депутатов парламента, следует что практики уята находят у них одобрение, даже сочувствие [15]. Исполнительная власть не только не видит в уяте ничего предосудительного, но считает нужным, например, организовывать публичные лекции, посвященные «нравственному воспитанию девушек» — не юношей, — в которых акцент делается на «распущенности» и «инфекционных заболеваниях» [16]. Здесь мы подходим к важному вопросу, связанному с уятом в современном Казахстане. А именно является ли он трендом, ставящим цель установить или упрочить гегемонию одной группы людей, условно «гетеросексуальных мужчин титульной нации» [Мамбетов 2017], над другими группами с одобрения государства? Или это не зависящий от государства самовоспроизводящийся механизм дисциплинарной власти?

Если следовать первой гипотезе, приверженность к консервативным ценностям и желание их навязать другим являются общим интересом некоторого количества акторов. Но нужно понимать, что фальшивая дихотомия между «неприемлемым для некоторых» и «неэтичным для всех», принявшая форму уята в его современном выражении, — это не вопрос заботы о ближнем, и тем более не внезапно пробудившаяся мораль. Это сознательная стратегия, направленная на то, чтобы лишить женщину права распоряжаться собственным телом или ограничить ее в этом праве, что в конечном счете ведет к деформации субъектности женщины и ее права на субъектность. В то же время, как мы знаем из литературы, гегемония склонна добиваться ее принятия не посредством репрессий, а посредством кооптации субалтернов в существующую систему власти [Freire 1970; Gramsci 1971].

Вторая гипотеза лишает возможности объяснить уят системно, но открывает возможность для его описания как суммы микростратегий, которые имеют своей целью добиться тактических, локальных преимуществ. Ибо уят реляционен: он не только создает одномоментную ситуацию власти, но и определяет поведение людей в тот момент, когда они находятся вне этой ситуации. Например, некоторые акторы, подвергающие других людей уяту, публично преследуют прагматические цели: заработать символический капитал или создать повод для политического высказывания (являющегося ключом к производству политической субъектности) в ситуации, когда общий политический процесс жестко регламентирован. Однако в 2016 году в Казахстане произошла серия событий, которые вывели обсуждение уята в публичное пространство.

Снaчала юрист Талгат Шолтаев накрыл платком статую в центре Астаны, которая, по его мнению, изображала вызывающе одетую девушку. Затем врач Асель Баяндарова опубликовала на своей странице в одной из социальных сетей свою фотографию топлесс, снабдив ее комментарием о ханженстве и рамках, которые, по ее мнению, все больше навязываются молодым женщинам. Позже Баяндарова и Шолтаев встретились на публичных дебатах, которые модерировал Мурат Дильманов, художник-карикатурист, который придумал образ «уятмена» — условного патриархального мужчины, который ратует за уят в силу своей ограниченности и комплексов. Дебаты в итоге помогли каждому из участников увеличить свою узнаваемость и заработать медийный капитал.

На карикатуре Мурата Дильманова мы видим крепкого, уверенного в себе мужчину, который собирается ударить камчой портрет почти обнаженной жeнщины, поверх которого крупными буквами выведено «уят». Помимо явной отсылки к неравной «дуэли» между Баяндаровой и Шолтаевым, изображение обыгрывает более общую динамику уята, имеющую место в Казахстане. Камча, по всей видимости, символизирует покорность, которую «уятмен» стремится добиться от женщины. Избиение портрета как действие намекает на абсурдность происходящего: большинство дискуссий об уяте происходило в виртуальном пространстве, где люди высказывались и реагировали на мнения других людей, не видя и часто не зная друг друга. Кроме того, работа Дильманова точно передает скрытую драму уята: его насильственный аспект. Во многих случаях женщины подвергаются моральному давлению и физическому насилию за закрытыми дверями. Дильманов, как мне кажется, пытается показать, что за внешним ретроградным морализаторством могут скрываться тирания и двойные стандарты. Карикатура предостерегает, что уят является попыткой не только навязывать женщинам подчинение и оправдать гендерное неравенство и дискриминацию, но и декриминализировать и оправдать эмоциональное и физическое насилие над ними, что гораздо страшнее. Уят, таким образом, представляется не только следствием более масштабного тренда на объективацию женщины, но суммой микростратегий, которые в совокупности образуют его причину.

Рассмотрев эти концептуальные возможности (и примеры, которые их иллюстрируют), не будем торопиться с умозаключениями. Вместо них обратимся к еще одному аспекту, без которого обсуждение практик уята будет неполным: его экономической составляющей.

Экономика стыда?

В знаменитом тексте Гаятри Спивак «Могут ли угнетенные говорить?» есть пассаж о том, что самосожжение вдов в Бенгалии не всегда носило только жертвенный характер, но могло объясняться мизогинией, контролем за населением и даже борьбой за имущество покойного мужа [17]. Экономическая составляющая культурной практики мало интересовала Спивак, и сама эта отсылка была нужна ей для демонстрации другой мысли. Меня тем не менее эта мысль натолкнула на размышления о том, что практики, которыe на первый взгляд могут представляться всего лишь «культурными», могут быть продиктованы или постепенно обрасти экономическими факторами.

Современный Казахстан является капиталистическим обществом. Это означает, что все, что в нем происходит, даже не связанное с товарно-денежными отношениями напрямую, пронизано ими и что люди, живущие в нем, являются свободными экономическими агентами. Все это ведет к простому выводу: в то время как для одних уят является инструментом доминирования, для других он является способом заработка. Ряд примеров способны проиллюстрировать эту мысль: ранее я уже приводил пример гименопластики, которая служит источником заработка для множества казахстанских клиник. В этой части я приведу еще два примера. Первый пример связан с абортами, другой— с браками.

Занятия сексом в Казахстане не регламентируются и не нормируются в легальном смысле. Существует минимальный возраст вступления в брак, возраст совершеннолетия, а также уголовные последствия за секс без согласия партнера, то есть за насилие [18]. При этом существует консенсус о том, что беременность вне брака считается нежелательной [Нурсеитова 2017] с моральной точки зрения. В некоторых случаях женщины решают не прерывать беременность, рассчитывая на собственные возможности, помощь родственников или партнера. Если речь идет об образованных горожанках, их зависимость от уята в целом меньше, чем в сельской местности или среди женщин без высшего образования [Бодрова 2017]. Огромная разница также существует в региональном разрезе: юг Казахстана более исламизирован, чем центральные и северные его регионы, и женщины в нем склонны подвергаться большему давлению со стороны семьи и ближайшего окружения. В большом количестве случаев, однако, женщины не могут позволить себе заводить ребенка и пользуются своим законным правом прервать беременность [19].

Разумеется, было бы неправильно видеть причину абортов исключительно в уяте. Многие женщины делают его, исходя из обстоятельств, не связанных со стыдом или общественным давлением. Есть, однако, разумные основания предполагать, что некоторая часть женщин в Казахстане решается на прерывание беременности именно из-за боязни осуждения и шельмования. Прерывание беременности в Казахстане не запрещено, но для того, чтобы сделать эту процедуру бесплатно, нужны специфические медицинские и социальные показания. Большинство женщин не имеют этих показаний и вынуждены платить за операцию [20]. Таким образом, между правом на контроль за собственным телом и возможностью реализовать это право оказывается финансовая преграда.

Обратимся теперь к другому примеру, к браку. В казахской культуре свадьба — это сложный ритуал, состоящий из множества этапов и элементов. Тело женщины подвергается различным обрядам посвящения и передачи из одной семьи в другую [Ауэзов 2016: 194—203]. В современном Казахстане не существует, однако, единого отношения к свадебным церемониям и обрядам. В некоторых семьях и даже частях страны их выполняют охотно и с большой тщательностью, в других — более формально, воспринимая как дань традициям. С формальной точки зрения, однако, не существует двусмысленностей: браком является союз между мужчиной и женщиной, заключенный при посредничестве государства.

В дореволюционном Казахстане, как было сказано ранее, существовало несколько способов выдать женщину замуж. Одним из этих способов было так называемое «умыкание»: молодую женщину «крал» мужчина, который хотел сделать ее частью своей семьи. Этот способ сохранился в Казахстане до сих пор, но не является широко распространенным: не в последнюю очередь из-за уголовного запрета похищать людей [21]. В некоторых случаях похищение является инсценировкой, выгодной обеим сторонам, но в других оно является самостоятельной инициативой похитителя, который иногда даже не знаком с женщиной формально. Во втором случае, если женщину действительно удается похитить, она оказывается, с одной стороны, под давлением родственников «мужа», с другой, становится априори скомпрометированной, потому что во время присутствия под одной крышей с чужим мужчиной она может быть гипотетически подвергнута насилию, и тело ее таким образом оказывается «испорченным» с точки зрения конвенционной морали. Именно в этом, а не в «краже» как таковой, заключается властная логика похищения. После этого у женщины остается мало опций. Возвращение домой не является для нее невозможным выходом из ситуации, но шлейф от похищения, несмотря на то что оно случилось не по ее вине, может привести к недоверию или молчаливому порицанию со стороны общества. В то же время покориться похитителю — это приемлемый выход, не имеющий отношения к любви, но и не сулящий позора. Парадоксальным образом, несмотря на общественный консенсус о незаконности воровства «невест» без их согласия, «умыкание» стало прочно рифмоваться с уятом. Микрофизика уята работает таким образом, что похищенные женщины, которые отказываются оставаться в доме насильника, могут повергнуться обструкции со стороны собственной семьи и общества. Более того, существуют документированные случаи того, как женщины, которые вначале покорились «краже», в итоге кончали жизнь самоубийством [22]. В этом случае самоубийство можно считать трансцендентным поступком, целью которого является радикальное возвращение своей субъектности.

Стратегии сопротивления?

В современном Казахстане стратегии сопротивления уяту идут по двум основным линиям. Первая из них ставит во главу угла опыт людей, подвергшихся уяту, и стремится привлечь внимание к этому опыту и в конечном итоге мобилизовать общественное мнение или ту его часть, которая чувствительна к ущемлениям прав человека. Эта стратегия приводит к тому, что уят представляется в меньшей степени системным явлением, чем совокупностью свидетельств о нем. Вторая стратегия заключается в том, чтобы принять уят как Zeitgeist современного Казахстана и вместо того, чтобы выступать против него открыто, попытаться изменить его «изнутри». Вторая стратегия может быть интерпретирована как попытка расширить пространство свободы внутри существующего каркаса властных отношений [Certeau 1990]. В последующих параграфах я попытаюсь сформулировать критику этих двух позиций и объяснить, в чем, по моему мнению, состоят их слабые места.

Джоан Скотт отмечала, что исследователям следует сосредоточиться не на «производстве и передаче знаний, которые были якобы получены благодаря опыту, а на анализе самого производства этих знаний» [Scott 1991; Ушакин 2007: 74—76]. Мысль Скотт полезна для работы с уятом, так как она отчетливо постулирует, что фиксация на опыте так таковом, вне контекста его эпистемологического и политического производства, непродуктивна. Действительно, дискурсы об уяте в современном Казахстане склонны рассматривать само это явление прежде всего как свидетельство опыта, что приводит к тому, что уят фактически становится источником знания о себе самом. Эта склонность может быть легко объяснена, с одной стороны, близостью событий, а с другой — трудностью эмпатии, ибо речь идет о событиях слишком животрепещущих. Кроме того, эссенциализация уята также удобна акторам, которые, как уже отмечалось выше, зарабатывают на нем медийный, политический или экономический капитал. Однако до тех пор, пока работа с уятом будет сконцентрирована на его описании, а не на анализе его восприятия и производства знания о нем, любые, даже самые радикальные способы борьбы с ним будут замкнуты в фальшивую дихотомию «дозволенного» и «недопустимого». Путь к «деуятизации», таким образом, лежит не только в критике его проявлений, а в неустанной и методичной проработке его эпистемологических натяжек.

Вторая стратегия, как было сказано ранее, свидетельствует о желании переформатировать уят и тем самым нивелировать его конфликтный потенциал. В 2016 году Секретарь Координационного совета Национального превентивного механизма против пыток Сауле Мектепбаева, заявила:

…категория уят несколько устарела. Задача современного общества, как мне кажется, сегодня — это сохранить то особое, трепетное отношение, которое мы имеем к этой категории уят, и наполнить ее новым содержанием, которое действительно отражает то, что актуально для нас сегодня [23].

Далее в своем выступлении Мектепбаева привела несколько примеров того, что, по ее мнению, могло бы стать новой версией понятия «уят», которую следовало бы применять вместо существующей. Удивительно, однако, насколько эта позиция не соответствует тому, что является основой правового государства и действующих законов Казахстана. Ибо, с нормативной точки зрения, проблема уята состоит не в том, что он является несовершенным и требует улучшения, а в том, что он является незаконным, потому что не соответствует статьям 1, 12, 14, и 18 Конституции Казахстана, гарантирующим соблюдение прав человека и неприкосновенность частной жизни всем гражданам вне зависимости от их (само)идентификации. Позиция Мектепбаевой, таким образом, может свидетельствовать о том, что в случае уята государство не стремится играть роль арбитра, который готов применить свое право на санкции в отношении людей, которые нарушают правила, единые для всех, и открыто защищать права тех, кто подвергается дискриминации [24]. Скорее, оно является актором, который пытается инструментализовать уят для достижения своих собственных целей и вместе с тем имплицитно легитимирует его.

Заключение

С октября 2017 года, когда хэштег #MeToo стал вирусным, множество женщин и мужчин во всем мире впервые узнали об опыте людей (в основном женщин), подвергшихся домогательствам и насилию, или поделились этим опытом. Это открывшееся знание вновь поставило вопрос о праве распоряжаться своим собственным телом и «уточнении» границ, при которых посягательство на него будет считаться преступлением. С точки зрения борьбы за права женщин критика уятa в Казахстане является частью глобального тренда. Вряд ли, однако, этa критикa — простoe эхо происходящего в других странах. В чем же состоят основные различия?

Во-первых, невозможность говорить открыто. «Разговор со стиснутыми зубами» из заглавия этого текста не является для современных казашек метафорой. В отличие от стран, где существует свобода слова и где женщины могут открыто говорить о дискриминации или харрасменте в отношении себя, в Казахстане таких возможностей мало. Зависимая пресса склонна говорить о социальных проблемах людей, но она очень редко целенаправленно обсуждает несправедливости в отношении индивидуумов, в особенности женщин. Социальные сети являются чем-то средним между кружком по интересам и паноптикумом: с одной стороны, подлинные дискуссии, как правило, происходят между людьми со схожими взглядами. С другой стороны, анонимность сети является иллюзорной: во многих случаях страх перед уятом оказывается сильнее свободы выражения своего мнения в соцсетях. Женщинам в современном Казахстане de facto отказано в возможности говорить отрыто о своей нетрадиционной сексуальной ориентации или о неортодоксальном взгляде на брак и семью. На легальном уровне все обстоит хуже: в случаях, когда речь идет о посягательстве на женское тело, лишь единичные дела доходят до суда. Часто, находясь под давлением, женщины аннулируют иски.

Во-вторых, амбивалентность исторического опыта. Как упоминалось в начале этого текста, до революции тело казахской женщины принадлежало ее семье, чтобы после брака стать частью семьи мужа: постепенно женщина могла сформировать свою субъектность или, наоборот, утратить ее. Советский подход к женскому телу был иным: он стремился не только сделать его достоянием семьи, но и использовать в общественных целях. Однако советский проект по «освобождению» женщины, при всей его амбивалентности, не был доведен до конца. После обретения независимости, наряду со многими постсоветскими странами (а в последнее время и Россией), Казахстан стал активно исследовать свое дореволюционное прошлое, пытаясь найти в нем источники для конструкции «исторической» преемственности с настоящим. Это, в свою очередь, привело к переоценке прошлого и, в некоторых случаях, переосмыслению некоторых его практик. Уят стал одной из таких практик: не будучи изобретенным с нуля, он черпает легитимацию из проецирования опыта прошлого (когда женщины в Казахстане обладали неравным статусом по сравнению с мужчинами) в настоящее (в котором женщины и мужчины теоретически обладают равными правами). Возобновление существовавшего когда-то статус- кво при этом труднодостижимо из-за неуместности переноса практик (которые необходимо было бы оживить для его воссоздания) в иной исторический и политический контекст.

Тем временем положение женщин в Казахстане по сравнению с советским периодом ухудшается. Это касается как представительства женщин, так и социальных условий, в которых они живут. В 1975 году, например, в Верховный Совет Казахстана было избрано 174 женщины, или 35,5% от общего числа депутатов [25]. К 2015 году доля женщин среди депутатов парламента в Казахстане составляла лишь 20,4% [26]. В 1974 году в Казахстане было 12 329 научных работников—женщин, a к 1983 году эта цифра составляла уже 16 602 [27]. В 2016 году, через 25 лет после обретения независимости, в Казахстане было всего 9282 научных сотрудников—женщин [28]. Сопоставление этих данных означает, что в 1980-е годы у женщин было больше возможностей и свободы действий в плане учебы и карьеры. Если тренды, которыe имеют место по этим и многим другим параметрам, будут сохраняться, через пару десятков лет те преимущества, которыe большая часть женщин получила благодаря рождению в советском Казахстане, окончательно сойдут на нет. Но тогда поборникам уята будет, по сути, не о чем спорить с его противниками — бесправие жeнщин превратится в естественный порядок вещей, который установится сам собой.

В чем заключается полезность постколониального подхода для данной проблематики? Мне представляется, что она состоит по крайней мере в двух аспектах. Во-первых, этот подход позволяет посмотреть на женское тело в современном казахском обществе как на объект и одновременно субъект политической истории. В отличие от других стран и эпох, в Казахстане XX века именно отношение к женскому телу являлось маркером политических изменений, которые затрагивали жизнь всех граждан страны. Вo-вторых, ряд исследователей уже давно ставят полезные вопросы относительно содержания и периодизации постколониальности [Adams 2008; Gorshenina 2009]. Моя статья не ставила целью ответить на эти вопросы, но она позволит, надеюсь, продвинуться в размышлениях о них. Хотя у исследователей возникают вопросы относительно того, насколько советский проект был для Казахстана прогрессивным, а насколько он продолжал колонизацию XVIII и XIX веков; большинство из них согласны, что русско-советское присутствие в Казахстане было колонизацией. В то же время ментальное конструирование России как колонизатора привело к формированию представления о досоветском прошлом казахов как о «естественном» субстрате, на который наложился русско-советский суперстрат. Именно в этом прошлом поборники уята видят имплицитную добродетель и находят источник для легитимности своих представлений, игнорируя, например, что распространение ислама (чьим конъюнктурным и выхолощенным паллиативом для них зачастую является уят) в степи также являлось частью культурной колонизации номадов-тенгрианцев. Как напоминает нам Давид Ч. Мур, весь мир в какой-то момент был колонизованным, а позже становился постколониальным, весь вопрос в том когда [Moore 2001]. Более того, вопрос еще и в том, сколько всего в каждом конкретном случае было смен колонизации на (прото)постколониальность. Ибо каждая новая колонизация, в конце концов, не только стремится к актуализации своей повестки, но и подспудно способствует тому, что предыдущая, если она имела место, превращается, в коллективной памяти субалтернов, в ее собственный антипод.

Библиография / References

[Абылхожин et al. 1989] — Абылхожин Ж.Б., Козыбаев М.К., Татимов М.Б. Казахстанская трагедия // Вопросы истории. 1989. № 7. С. 65—67.

(Abylhozhin Zh.B., Kozybaev M.K., Tatimov M.B. Kazahstanskaja tragedija // Voprosy istorii. 1989. № 7. P. 65—67.)

[Азарова 1989] — Азарова Е.Г. Проблемы равноправия женщины и мужчины в социальном обеспечении в СССР. АН СССР: Институт государства и права. м.: Наука, 1989.

(Azarova E. Problemy ravnopraviia zhenshiny i muzhchiny v sotsialnom obespechenii v SSSR. Moscow, 1989.)

[Ауэзов 2016] — Ауэзов М. Путь Абая. Алматы: Жазушы, 2016.

(Auezov M. Put’ Abaia. Almaty, 2016.)

[Бижигитова 2017] — Бижигитова К.С. Изменение роли женщин в казахской степи в колониальный период на основе архивных источников (40-е годы XIX— начало XX вв.) // Вестник КазНПУ (article.kz). Алматы, 2017.

(Bizhigitova K. Izmenenie roli zhenshchin v kazakhskoi stepi v kolonialnyi period na osnove arkhivnykh istochnikov (40-e gody XIX — nachalo XX vv.) // Vestnik KazNPU. Almaty, 2017.)

[Бодрова 2017] — Бодрова Е. Дом мамы — место, где “уят” почти ругательство // informburo.kz. 2017. 3 февраля.

(Bodrova E. Dom mamy — mesto, gde «uiat» pochti rugatelstvo // Informburo.kz. 2017. February 3.)

[Букетов 1977] — Букетов Е.А. Грани творчества. Алма-Ата: Жазушы, 1977.

(Buketov E. Grani tvorchestva. Alma-Ata, 1977.)

[Жанұзақов 2008] — Жанұзақов T. Қазақтілініӊ тұсіндірме сөздiгi. Алматы: Даийк-Пресс, 2008.

(Zhanuzakov T. Kazaktilinin tusinderme sozdigi. Almaty, 2008.)

[Исмагулова 2002] — Исмагулова Б., Ережепова Э., Абдижапарова Г. Казахско-русский словарь для учащихся и студентов. Алматы: Аруна, 2002.

(Ismagulova B. et al. Kazakhsko-russkiǐ slovar’ dlia uchashchihsia i studentov. Almaty, 2002.)

[Козина 2007] — Козина В.В. Демографическая история Казахстана (учебное пособие). Караганда: издательство КарГУ, 2007.

(Kozina V. Demograficheskaia istoriia Kazakhstana (uchebnoe posobie). Karaganda, 2007.)

[Кундакбаева 2015] — Кундакбаева Ж.Б. Положение женщины в казахском обществе (до 1917 года): историко-юридические материалы (обычное право) и культурные традиции казахов // Вестник КазНУ. 2015. № 4. С. 114—120.

(Kundakbaeva Zh.B. Polozhenie zhenshhiny v kazahskom obshhestve (do 1917 goda): istoriko-juridicheskie materialy (obychnoe pravo) i kul’turnye tradicii kazahov // Vestnik KazNU. 2015. № 4. P. 114—120.)

[Леонтьев 1890] — Леонтьев А.А. Обычное право киргиз // Юридический вестник московского юридического общества. Т. V. М.: Типография Мамонтова, 1890. C. 114—139.

(Leontiev A. Obychnoe pravo kirgiz. Moscow, 1890.)

[Мамбетов 2017] — Мамбетов M. Гетеросексуальный мужчина титульной нации // vlast.kz. 2017. 28 декабря.

(Mambetov M. Geteroseksualnyi muzhchina titulnoi nacii // Vlast.kz. 2017. December 28.)

[Нурсеитова 2017] — Нурсеитова Т. В Казахстане беременность незамужней девушки — грех, стыд, уят // zakon.kz. 2017. 6 октября.

(Nurseitova T. V Kazahstane beremennost nezamuzhnei devushki — grekh, styd, uiat // Zakon.kz. 2017. 6 October.)

[Палванова 1982] — Палванова Б. Эмансипация мусульманки: опыт раскрепощения женщины советского востока. М.: Наука, 1982.

(Palvanova B. Jemansipacija musul’manki: opyt raskreposhhenija zhenshhiny sovetskogo Vostoka. Moscow, 1982.)

[Рамазанова 2018а] — Рамазанова У. «Аллах тебя накажет, ты сгоришь в аду»: Школьники о кумирах, половом воспитании и стыде // the-village.kz. 2018. 27 февраля.

(Ramazanova U. «Allah tebia nakazhet, ty sgorish v adu»: Shkolniki o kumirah, polovom vospitanii i styde // the-village. kz. 2018. February 27.)

[Рамазанова 2018б] — Рамазанова У. В стране девочки взрослеют, зажатые уятом // the-village.kz. 2018. 25 января.

(Ramazanova U. V strane devochki vzroslejut, zazhatye uiatom // the-village. kz. 2018. 25 January.)

[Стасевич 2011] — Стасевич И.В. Социальный статус женщины у казахов: традиции и современность. СПб.: Наука, 2011.

(Stasevich I. Sotsialnyi status zhenshchiny u kazahov: traditsii i sovremennost’. Saint Petersburg, 2011.)

[Татыбекова 1963] — Татыбекова Ж. Раскрепощение женщины киргизки великой Октябрьской Социалистической революцией. Фрунзе: Академия наук Киргизской ССр, 1963.

(Tatybekova Zh. Raskreposhchenie zhenshiny kirgizki Velikoi Oktiabr’skoi Sotsialisticheskoi Revolutsiei. Frunze (Bishkek), 1963.)

[Ушакин 2007] — Ушакин C. Поле Пола. Вильнюс: Европейский гуманитарный университет, 2007.

(Oushakine S. Pole Pola. Vilnius, 2007.)

[Adams 2008] — Adams L. Can We Apply Postcolonial Theory to Central Eurasia? // Central Eurasian Studies Review. 2008. Vol. 7. № 1. P. 2—7.

[Akiner 1997] — Akiner Sh. Between Tradition and Modernity: the Dilemma Facing Contemporary Central Asian Women // Post-Soviet Women: From the Baltic to Central Asia / Ed. by Mary Buckley. 1997. 261—304.

[Alexander 1997] — Alexander M.J., Mohanty T. Feminist Genealogies, Colonial Legacies, Democratic Futures. New York: Routledge, 1997.

[Bennett 2006] — Bennett J.M. History Matters: Patriarchy and the Challenge of Feminism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006. C. 54—81.

[Carr 2013] — Carr J.L. The SlutWalk Movement: A Study in Transnational Feminist Activism // Journal of Feminist Scholarship. 2013. Vol. 4. № 29.

[Certeau 1990] — Certeau M. de. L’Invention du quotidien, 1: Arts de faire. Paris: Gallimard, 1990.

[Dow 2014] — Dow B.J., Wood J.T. Repeating History and Learning from It: What Can SlutWalks Teach Us about Feminism? // Women’s Studies in Communication. 2014. Vol. 37. P. 22—43.

[Foucault 1991] — Foucault M. Governmentality // The Foucault Effect: Studies in Governmentality / Ed. by G. Burchell, C. Gordon and P. Miller. Chicago: University of Chicago Press, 1991. P. 87—104.

[Freire 1970] — Freire P. Pedagogy of the Oppressed. New York: Herder & Herder, 1970.

[Gorshenina 2009] — Gorshenina S. La marginalité du Turkestan colonial russe est-elle une fatalité ou l’Asie centrale postsoviétique entrera-t-elle dans le champ des Post-Studies? // Cahiers d’Asie Centrale. Vol. 17/18. P. 17—76.

[Gramsci 1971] — Gramsci A. Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci. New York: International Publishers, 1971.

[Kusterer 1990] — Kusterer K. The Imminent Demise of Patriarchy // Persistent Inequalities: Women and World Development / Ed. by I. Tinker. New York: Oxford University Press, 1990. P. 239— 255.

[Kwok 2012] — Kwok N. Shame and the Embodiment of Boundaries // Oceania. 2012. Vol. 82 № 1. P. 28—44.

[Massell 1974] — Massell G.J. The Surrogate Proletariat: Moslem Women and Revolutionary Strategies in Soviet Central Asia, 1919—1929. Princeton: Princeton University Press, 1974.

[Moore 2001] — Moore D.C. Is the Post in Postcolonial the Post in Post-Soviet? Notes toward a Global Postcolonial Critique // Publications of the Modern Languages Association. 2001. Vol. 116. № 1. P. 111—128.

[Northrop 2004] — Northrop D.T. Veiled Empire: Gender and Power in Stalinist Central Asia. Ithaca: Cornell University Press, 2004.

[Papp 2017] — Papp L.J. et al. Slut-shaming on Facebook: Do Social Class or Clothing Affect Perceived Acceptability? Gend. Issues. 2017. Vol. 34. P. 240—257.

[Ringrose 2012] — Ringrose J., Renold E. Slut-shaming, Girl Power and “Sexualisation”: Thinking Through the Politics of the International Slut- Walks with Teen Girls // Gender and Education. 2012. Vol. 24. № 3. P. 333—343.

[Scott 1991] — Scott J. The Evidence of Experience // Critical Inquiry. 1991. Vol. 17. № 4. Summer 1991.

[Spivak 1994] — Spivak G.C. Can the Subaltern Speak? Colonial Discourse and Post-Colonial theory: A Reader // Ed. by P. Williams and Laura Chrisman. New York: Columbia University Press, 1994. C. 66—111.

[Sundén 2018] — Sundén J., Paasonen S. Shameless Hags and Tolerance Whores: Feminist Resistance and the Affective Circuits of Online Hate. Feminist Media Studies. 2018. Vol. 18. № 4. P. 643—656.

[1] Спасибо Сергею Ушакину за приглашение написать эту статью и за интеллектуальную поддержку в работe над ней. Спасибо всем участницам и участникам симпозиума «Bread and Roses» (Берлин, сентябрь 2018 года), принявшим участие в обсуждении доклада, на основе которого была написана эта статья. Полина Аронсон и Ярослава Ананка прочитали этот текст первыми и помогли его отредактировать. Огромная благодарность всем моим собеседницам в Казахстане, в особенности Сауле и Суинбике Сулейменовым, Альфиe Аймаковой, Айжан Турганбаевой.

[2] Целый ряд авторов советского периода подвергал радикальной критике роль ислама в «закрепощении» женщин. См., например: [Татыбекова 1963: 13—14].

[3] О расщеплении понятия «репрезентация» на Vertretung (представительство от чьего-то имени, т.е. политическое представительство) и Darstellung (репрезентация как «изображение») см.: [Spivak 1994: 70—75].

[4] АПРК (Архив Президента республики Казахстан). Ф. 139. Оп. 1. Д. 844. С. 19—23 («Постановление ЦК РКП о задачах в области работы среди работниц»).

[5] См., например, Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 года (СЗ СССР 1936 г. № 34. Ст. 309) о запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам и т.д., см.: [Азарова 1989]. См. также: [Akiner 1997: 279].

[6] АПРК. Ф41. Оп. 1. Д. 5233 (Заявление политических ссыльных в Казахстане). С. 8—11.

[7] Понятие «изменение» должно рассматриваться в контексте. С точки зрения современного наблюдателя, вопрос, вероятно, был бы задан следующим образом: «Не следовало бы реформировать общество, в котором женщина вынуждена рожать на верблюде?» С точки зрения кочевников, живших в начале XX века, вопрос, вероятно, звучал бы следующим образом: «Зачем реформировать общество, если женщина в нем согласна рожать в любых, самых трудных условиях?»

[8] Достоверной информации о детской смертности в дореволюционном Казахстане не существует, но, по имеющимся свидетельствам, она была очень высокой. К 1971 году детская смертность в Казахстане снизилась до 68,5 на 1000 новорожденных, а к 1990 году составляла 44,6 на 1000. Это было гораздо больше, чем в европейской части СССР, но меньше, чем в других странах Центральной Азии и Азербайджана. Источник: Всемирный Банк и childmortality.org. См. также: [Козина 2007: 80—104]. Статистические данные см.: Центральное статистическое управление при Совете министров СССР, Женщины и дети в СССР (статистический сборник). М.: Госиздат, 1963-й, и аналогичные сборники за 1975, 1981 и 1985 годы.

[9] Цена варьируется, в зависимости от клиники, от 80 до 250 долларов.

[10] На казахском языке термин пишется как «ұят». В дальнейшем я буду использовать его русскую версию: «уят».

[11] Мое изучение уята основывается на анализе дискурса СМИ и социальных сетей Казахстана с ноября 2016 по 2018 год. Позже оно было дополнено и расширено полуструктурированными интервью, которые я проводил в июне 2018 года в Казахстане. Среди моих собеседников было пятеро женщин и мужчин, работающих профессионалов от 23 до 31 года, проживающих в Алматы и в Астане. Основной целью интервью было понять, как люди воспринимают уят и в какой степени он влияет на их жизнь.

[12] В 2017 году казахстанское издание «The Village» подготовило, на основе интервью, подборку материалов о социокультурной динамике уята в современном Казахстане, см. материалы Улпан Рамазановой и Мадины Даутовой, январь—февраль 2018 года: https://www.the-village.kz/tags/Уят.

[13] Уят в Казахстане касается не только женщин, но в дальнейшем я буду говорить именно о них.

[14] Поколение людей, родившихся после 1981 и до 1996 года и характеризующихся вовлеченностью в цифровые технологии.

[15] См.: Байтукенов Т. Палатные услуги // Zakon.kz. 2010. 3 апреля (https://www.zakon.kz/168072-palatnye-uslugi.-pochemu-ona.html).

[16] Видео одной из таких лекций, организованной Акиматом (муниципальной администрацией) Астаны (сейчас Нур-Султан), доступно на: youtube.com/watch?v=x5O_fJ3yVkw.

[17] В Бенгалии, в отличие от других регионов Индии, женщины могли наследовать имущество покойного мужа, отмечает Г. Спивак со ссылкой на П.В. Кейна, см.: [Spivak 1994: 96].

[18] Уголовный кодекс республики Казахстан. Статья 120.

[19] Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения». Статья 104, п. 1, Статья 97, п. 3.

[20] См.: Правительство республики Казахстан. «Об утверждении Правил искусственного прерывания беременности, Приказ и.о. министра здравоохранения республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 626».

[21] Уголовный кодекс республики Казахстан. Статья 125.

[22] Через прямые обращения в пресс-службы Департаментов внутренних дел Актюбинской и Туркестанской (бывшей Южно-Казахстанской) областей на основе информации, опубликованной в региональных СМИ, мне удалось получить подтверждения трех таких случаев. При этом был подтвержден лишь факт случившего, интерпретация остается моей ответственностью. Все вышесказанное не означает, что существует всего три подобных случая.

[23] Мектепбаева С. Время пришло наполнить понятие «уят» актуальным содержанием // TEDxAstanaWomen. Ноябрь 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=-EsRN2hhRzs).

[24] Следует отметить, что в приведенной цитате Саулe Мектепбаева выступала от своего имени.

[25] См.: Женщины в СССР: статистический сборник / Центральное статистическое управление при Совете министров СССР. М.: Статистика, 1975. С. 46.

[26] Министерство национальной экономики республики Казахстан, Комитет по статистикe, Гендерная статистика, Гендерное равенство в общественно-политической жизни, женщины в Парламенте (http://stat.gov.kz, 2015).

[27] Среди них было 140 докторов и 3982 кандидата наук, 111 профессоров и академиков, 1186 доцентов.

[28] Среди них 206 докторов и 2579 кандидатов наук и 432 доктора философии (PhD). Министерство образования и науки республики Казахстан, Национальная Академия наук республики Казахстан. Национальный доклад по науке. 2017. С. 50.