Опубликовано в журнале НЛО, номер 5, 2019

Schwangere Musen — Rebellische Helden: Antigenerisches Schreiben von Sterne zu Dostoevskij, von Flaubert zu Nabokov.

Paderborn: Wilhelm Fink, 2019. — XXII, 746 S.

Объемный том известного австрийского слависта и адепта интермедиальности Оге А. Ханзен-Лёве под интригующим названием «Беременные музы— мятежные герои: антигенерическое письмо от Стерна до Достоевского, от Флобера до Набокова» числится в реестре немецких национальных библиотек как монография, что не совсем верно. Существенная часть издания представляет собой собрание публиковавшихся с 1986 по 2016 г. статей, во многом переработанных, а дополняют его новые разборы произведений художественной, в первую очередь словесной, культуры. По замыслу автора, все эти статьи должно объединять понятие антигенерического письма, теорию которого — в силу, во-первых, его широты и неоднозначности, а во-вторых, нелинейности повествования — читателю приходится реконструировать самостоятельно.

Переводя историю культуры модерна на новый терминологический язык, Ханзен-Лёве исходит из различения генетического (относящегося к области биосферы) и генерического (относящегося к области семиосферы). Если к первому принадлежат генетика, пол, зачатие, гетеросексуальная рождаемость, христология, креативность и род, то во второй области им соответствуют генеративность, гендер, порождение (производство), постсексуальная натальность, пневматология, продуктивность и жанр (с. 101). Генетико-генерическое строится по ортодоксальному, традиционному, каноническому принципу патриархальных отношений «отец — сын» и выражается формулой «рожденный, не сотворенный». Антигенетическая и антигенерическая формулировка «сотворенный, не рожденный» первертирует классические связи, привнося в творчество элемент сделанности, сконструированности, спроектированности, то есть превращая художника в производителя.

Книга напоминает калейдоскоп с его переменчивым, но четким и ярким узором. Роль зеркальных пластин, вращение которых образует геометрические узоры, выполняют три постоянно перетекающие друг в друга главные темы, по которым можно рассортировать составившие том статьи. Как и в оптическом приборе, сложившаяся картинка при каждом повороте книги-калейдоскопа многократно отображается в этих зеркалах.

Основной треугольник узора формируют упомянутые в заглавии музы, анализом которых начинается и завершается книга. Парадоксальность (и универсальность) музы заключается в том, что она не принадлежит ни материнскому роду, ни абстрактному миру идей, на которые должна вдохновлять человека. Аналогичную парадоксальность несет в себе и Дева Мария, перенимающая место музы в культуре: будучи одновременно и матерью, и девой, она объединяет генерический и антигенерический принципы воспроизводящего себя божества. Претерпеваемые ею с античных времен метаморфозы превращают музу в «минус-образ» (Munisgestalt), «образ-отсутствие» (с. 10), удачно продемонстрированный на использованной в оформлении обложки картине Рафаэля Пила «Венера, вышедшая из моря» (1822): античная богиня скрыта от зрителя (от художника?) за вывешенной для просушки простыней. Феномен музы как посредника между творцом и его продуктом рассматривается в аспекте «полярности женского медиума и мужского использования медиа» (с. 28). Такая «сексуализация и приватизация музы» (с. 681) классической эпохой оборачивается гендерным перевертышем в культуре Серебряного века и — на пике развития антигенерической культуры — специфически русским типом поэтессы (Цветаева, Ахматова, Гиппиус), которая выступает одновременно и самосозидательной силой (в том числе и собственной музой), и проекцией для других поэтов, что неминуемо влекло за собой смещение гендерных ролей в форме «вдвойне сложного вопроса о гомо- и гетеросексуальных моделях муз и вдохновения» (с. 689). Примечательно, что позже, согласно Ханзен-Лёве, место такой фигуры, в которой синтезируются Танатос и Эрос, займет Сталин, режим которого стремился вернуться в генетический и генерический модус культуропроизводства.

Второе зеркальце калейдоскопа соответствует другому компоненту заглавия книги: «беременность» образует более сложный узор и касается ряда вопросов о художественном творчестве с точки зрения «по-рождения» текста. Следуя игре слов, к которой легко подталкивает сам немецкий язык, Ханзен- Лёве демонстрирует такие процессы «зачатия-производства» (Er-Zeugung) в художественной практике, которые, преодолевая классические генетические и генерические модусы текстосозидания, «по-рождают» антигенерические артефакты. Если домодерное «рождение» художественного творчества понималось как повторение или аналогия космического сотворения и являлось мужской прерогативой, то, согласно мысли В. Беньямина, муза олицетворяет женское начало в мужчине: феминизация мужского творчества «трансформирует (женскую) природу в мужскую культурную потенцию» (с. 41). Так, эпоха романтизма мыслила гения-творца всегда как мужчину, творящего, порождающего из самого себя (Новалис, В. фон Гумбольдт, И.Г. Гердер). Примерно в этой же точке автономный, «аутогенный» статус получает и произведение, что позволит героям постепенно узурпировать место автора, лишая его как собственного произведения, так и ценности. Вероятно, именно в романтизме и начинается продлившаяся до самого модернизма трансформация антигенетического отцовства в антигенерическое (И. Бахофен, О. Ранк. О. Вейнингер). Интерес культуры смещается с происхождения (генеалогии) в сторону будущности, с поколения как генетической цепочки — на поколение как конфигурацию синхронных коллективов, то есть «поколение определяется как нечто негенеалогическое» (с. 73). Такие разрывы родовых, наследственных цепочек и трансформации «аномальных» генетических принципов «святого семейства» Ханзен-Лёве вслед за В. Шкловским наблюдает не только в исторической действительности (немецкие «братства», русские секты), но и в художественном творчестве, где, по мысли Шкловского, наследственная линия тянется не от отца к сыну, а от дяди к племяннику, будь то племянник Рамо в одноименной повести Д. Дидро или «духовный отец» в «Подростке» Ф.М. Достоевского — или даже «антисемья» Дональда Дака, состоящая исключительно из дядюшек, тетушек и племянников «и именно из этого черпающая неисчерпаемый потенциал свободы» (с. 591).

Наконец, основной корпус составивших книгу статей сконцентрирован на кризисе авторства как авторитета, — кризисе, назревшем в эпоху модерна в поле напряженных отношений между господствующим в своем художественном мире автором (или аукториальным рассказчиком) и его созданиями, оспаривающими его власть, равно как и существование. Литература модерна разлагает генеративность на всех уровнях, которые можно описать словами с латинским корнем «gen» или русским «род», то есть на уровне генеалогии, генезиса, рождения, рода, жанра (genre) и т.д., при том что все эти понятия могут выступать как в своем биологическом, так и в семиотическом ключе.

Традиционные жанры романа развития и семейного романа все больше оказываются во власти «сомнительных героев» (с. 117), а именно — сыновей, которые стремятся его фрагментировать, «прервать генетический акт зачатия, то есть генерическое письмо» (с. 149), и разложить на всех доступных текстуальных уровнях, поскольку антигенерическое письмо «узурпирует метафору рождения для маскулинного мира» (с. 117), позволяя творчеству уходить от «фамильных» связей. Антигенерический подход формирует в литературе своеобразный антироман, «по-рожденный, сделанный, сконструированный, спроектированный, “смастеренный”» (с. 119). Главными ранними образчиками такого письма выступают «Дон Кихот» М. Сервантеса и «Тристрам Шенди» Л. Стерна, который в своей «бессюжетности» оказывается словно бы «без отца». Дальнейшая линия антиродового развивается бурно, многогранно, но логично. Например, в «Жаке-фаталисте» Дидро аукториальный рассказчик теряет контроль над собственными персонажами; в «Избирательном сродстве» И.В. фон Гёте генетический порядок родства преодолевается «беспорядком» любовных связей по принципу «несхожести похожего и схожести непохожего» (с. 174); в «Госпоже Бовари» Г. Флобера и «Анне Карениной» Л. Толстого адюльтер оказывается единственно возможным двигателем романного сюжета. В качестве особого вида антигенерической «литературной казни» Ханзен-Лёве рассматривает манипулятивное обращение Пушкина с Евгением Онегиным, феминизацию Печорина у Лермонтова, антигенеризацию (и кастрацию) персонажей у Гоголя, гинекофобию у Достоевского. Разложение генерических и семейных связей достигает апогея в постсексуальных эротических утопиях русского fin de siècle, смещавших традиционную гендерную систему в сторону гомоэротики, бисексуальности и андрогинности, заменяя ее слиянием жизни с искусством у символистов (ср. любовные треугольники: Гиппиус — Мережковский — Философов, Менделеева — Блок — Белый); позднее эти сдвиги обернутся отвращением к зачатию и рождению у А. Белого и С. Беккета, педофобией у Д. Хармса, бегством в «импотенцию» у Ф. Кафки.

Центральное для антигенерической литературы восстание героя против своего автора Ханзен-Лёве описывает через «печальную весть» Иова в интерпретации К.Г. Юнга. Он переносит божественную антиномию на отношения героя и его автора, которые «кульминируют в узурпации авторской позиции аукториальным героем, с одной стороны, и персональным автором — с другой» (с. 352). На уровне речевой организации текста к этому близки полифония у Достоевского, наделившего персонажей собственным голосом, симулирующим отцовскую роль автора; система противоречащих друг другу повествовательных инстанций в «Петербурге» А. Белого; аукториальный герой антиутопии Е. Замятина «Мы»; «калипсический» герой В. Набокова, отказывающийся «признать характер собственной сделанности» и, «компенсируя этот недостаток», возносящий себя «до уровня автора того повествовательного мира, в котором сам фигурирует» (с. 661).

Аналогичной линии, по мысли Ханзен-Лёве, придерживается и русский формализм. Так, Ю. Тынянов пытался через антигенерическую критику нарративов культуры освободить законы развития истории от их временной линейности и генетической детерминированности в пользу чистой динамики изменения (например, в категориях сюжета, жанра и периферии), а В. Шкловский реализовывал антигенерические принципы формалистической теории прозы в «Сентиментальном путешествии».

Игрой в «антижанры» оказывается и сам фолиант Ханзен-Лёве, вмещающий в себя такое количество анализируемых авторов и произведений, что повороты линз калейдоскопа дают бесчисленное множество ярких и сложных узоров. С одной стороны, текст книги напоминает ту самую простыню, за которой пряталась Венера на картине Рафаэля Пила; правда, у Ханзен-Лёве эта простыня сшита из отдельных, но ценных лоскутков и прячется за ней не античная богиня, а логичная авторская теория развития литературы модерна. С другой стороны, Ханзен-Лёве на практике реализует теорию, которую пытается описать, поскольку отказывается как от рода, так и от жанра традиционного линейного академического письма в пользу фрагментарности и схожести непохожего. А главное, его книга подчинена антигенерическим принципам коммуникации: оригинальность авторства смещается с производителя текста на сам текст таким образом, что «дискурс становится автогенным и вместе с тем порождает собственную музу, которая вдохновляет читателя и делает его соавтором, ответ которого возникает в дописывании» (с. 24).

Сергей Ташкенов

Schmitt-Maaß C. Kritischer Kannibalismus. Eine Genealogie der Literaturkritik seit der Frühaufklärung.

Bielefeld: Transcript, 2019. — 377 S. — (Lettre.)

В «Улице с односторонним движением» (1928) В. Беньямин формулирует тринадцать тезисов о «технике критика», десятый из которых гласит: «Настоящая полемика принимается за книгу с такой же нежностью, с какой каннибал — за младенца» (Беньямин В. Улица с односторонним движением. М., 2012. С. 50). Книга научного сотрудника Института германской филологии Мюнхенского университета Кристофа Шмитта-Мааса «Критический каннибализм: генеалогия литературной критики от эпохи раннего Просвещения» построена как пространный комментарий к этому тезису. Автор стремится понять роль каннибалистских метафор у Беньямина, а также в более ранней литературной критике со времени ее возникновения в Германии в начале XVIII в. Как отмечает Шмитт-Маас, о «критическом каннибализме» пишет в одном из своих афоризмов уже Г.К. Лихтенберг.

К исследованию этой проблематики автор книги идет, однако, не самым прямым путем. Первая глава, имеющая вводный и методологический характер, посвящена сравнительному исследованию понятия генеалогии у Фуко и Беньямина и особенностям рецепции Ницше этими двумя авторами. Для Беньямина, в отличие от Фуко, было важно подчеркивание не столько прерывности истории, сколько диалектического характера взаимоотношений прошлого и настоящего: специфика исследовательского момента бросает особый свет на прошлое, прошлое же — на настоящее, и в этом столкновении открывается будущее. Вторая глава посвящена подходам к изучению истории литературной критики: истории идей, истории понятий и социальной истории. Как показывает автор, представители всех трех на правлений склонны датировать возникновение литературной критики в Германии серединой XVIII в. и считать основополагающей фигурой Лессинга, при этом они пренебрегают как фигурами второго плана, так и тем, что, говоря о той эпохе, довольно трудно провести четкие различия между эстетикой, филологией и литературной критикой. Критик обычно уподобляется судье, в чем проявляется доминирование юридических моделей мышления, а также акцентирование результатов критической работы (суждений), из-за чего меньше внимания уделяется самому процессу работы. Избежать понимания критика как судьи как раз и позволяет метафора каннибала, которая, как отмечал еще К. Леви-Стросс, связана не только с едой, но и с целым рядом политических, магических, ритуальных и прочих аспектов жизни человеческих сообществ. В завершающей вводную часть третьей главе Шмитт-Маас указывает также, что в XX в. Просвещение рассматривалось то как эпоха торжества разума и исток современной европейской культуры, то, наоборот, как время извращенных использований разума, ошибочное направление в движении европейской культуры (в частности, у Т. Адорно и М. Хоркхаймера в «Диалектике Просвещения»). При этом метафора критика как каннибала оставалась без внимания, так как была бесполезна обеим сторонам.

Как многократно отмечает Шмитт- Маас, для Беньямина критический каннибализм имеет три составляющие части: любовное отношение, расчленение объекта любви и его поедание. Неясно, где именно у Беньямина приводится эта триада, тем не менее следующие три главы посвящены раскрытию ее смысла. Что касается любовного отношения, то, как показывается в четвертой главе, в разных текстах Беньямина речь идет о любви к тексту как об отправном моменте работы критика, о любовном перечитывании книг, о любовной страсти коллекционера. В «Улице с односторонним движением» за тринадцатью тезисами о технике критика следуют столько же тезисов о сходствах между книгами и девками: и тех, и других можно брать с собой в постель и т.п. Более подробно Шмитт-Маас останавливается на анализе ранней статьи Беньямина о поэзии Гёльдерлина. По мнению автора, прочтение поэзии немецкого романтика оказывается признанием в любви к покончившему жизнь самоубийством другу Фрицу Хайнле.

В пятой главе речь идет об убивающей критике по Беньямину, о необходимости препарировать произведение, чтобы понять его суть. Этот подход противопоставлялся как дильтеевской герменевтике, так и духовно-историческому литературоведению в лице Фридриха Гундольфа. В качестве примера такой расчленяющей критики рассматривается статья Беньямина об «Избирательном сродстве» Гёте. Затем Шмитт-Маас переходит к поедающему критику. Еще Жан Поль в 1796 г. писал о рецензентах как о людях, пробующих книги на вкус. Образами такого рода охотно пользуется и Беньямин. Так, в 1928 г. в рецензии на книгу К. Блосфельдта он упоминает об «аппетите к книгам», а в 1931 г. в отзыве о брошюре Й. Кюнцле критикует «кашу современных романов», от которых у критиков «размягчаются зубы». В других текстах он пишет о поглощении, пожирании, проглатывании книг. Во всех приводимых Шмиттом- Маасом примерах речь идет о поедании текстов, а не людей. По его мнению, метафора еды была нужна Беньямину, чтобы преодолеть противопоставление полемической и экзегетической критики. Уже А.В. Шлегель писал о примечаниях к стихотворению, в которых оно познается так же, как жаркое на лекциях по анатомии (в книге это высказывание ошибочно приписывается Ф. Шлегелю). В полемической критике недостаточно учитывается внутренняя логика произведения, а в экзегетической — его вписанность в классовые и идеологические отношения эпохи (с. 126). Беньямин же стремился к такой критике, которая совмещала бы микро- и макроподходы (с. 130). Не следует останавливаться на убийстве и расчленении, необходимо также усвоить рассматриваемый объект, принять его в себя и, тем самым, как бы вернуть его к жизни, наделив новыми смыслами.

В седьмой главе, обобщающей содержание предыдущих трех, автор высказывает предположение, что творчество Беньямина можно разделить на три этапа: любовный (1915—1920), расчленяющий (1920—1925) и поедающий (после 1925 г.) — в соответствии с преобладающими практиками работы с текстами. Эти три вида критики еще раз поясняются на примерах из Беньямина: тема любви доминирует в рецензии на книгу Хобрекера о детской литературе; в рецензии на книгу Гундольфа о Грифиусе говорится о неверном понимании смерти в эпоху барокко; К. Краус в посвященном ему исследовании обвиняется в стремлении «скормить противника» своим читателям. Беньямин пишет: «Сатирик — фигура, которую воспринимали как людоеда от цивилизации. Не без почтения вспоминает он о своих корнях, и потому идея пожирания людей входит в неприкосновенный запас побудительных мотивов сатирика, начиная от соответствующего проекта Свифта касательно употребления в пишу детей неимущих классов общества и до предложение Лео на Блуа предоставить домовладельцам право забирать в свое распоряжение плоть жильца, который не смог заплатить» (Беньямин В. Маски времени: эссе о культуре и литературе. СПб., 2004. С. 342). Этот пример, однако, скорее противоречит концепции Шмитта-Мааса, поскольку Беньямин явно дистанцируется от фигуры критика-людоеда. Вообще говоря, и тринадцать тезисов о технике критика можно было бы прочесть иронически, так же как и последующее сопоставление книг с гулящими девками. Тем не менее Шмитт-Маас снова указывает, что для Беньямина произведение в результате людоедской критики возрождается к новой жизни: «Оно уплотняется, избавляется от всего лиш- него, проходит опасную зону в своем бытии и вновь является нам, спасенное, более реальное, чем прежде» (Там же. С. 344). Эта цитата взята, однако, из той части текста Беньямина, где он уже перешел от сравнения Крауса с людоедом к сравнению его с рыночным зазывалой.

В следующих трех главах рассматриваются, наконец, тексты эпохи раннего Просвещения. К ним применяется сконструированная Шмиттом-Маасом якобы беньяминовская триада: Г.В. Лейбниц и К. Томазиус оказываются «любящими» критиками, К.Л. Лисков и Г.Э. Лессинг — «убивающими», а Н.И. Гундлинг и И.Я. Бодмер — «поедающими». По мнению автора, такая классификация позволяет расширить понятие критики и в большей мере учитывать работы предшественников и современников Лессинга. Именно в эпоху раннего Просве щения формируется связанная с критикой людоедская образность. Этот вывод, однако, в значительной мере получен в результате навязывания текстам изготовленной теоретической схемы. Примеров использования именно метафоры людоедства, а не каких-то иных, предположительно имеющих от- ношение к ней, в книге не так много, чаще речь идет о поедании книг, хотя книги могут порой выступать как антропоморфные объекты; так, Дж. Свифт в 1705 г. писал об их полуобглоданных трупах, валяющихся в пещере критики (с. 151). В целом автору удается показать, что уподобление работы критика поеданию и сравнение его с людоедом представляют собой то и дело возвращающийся мотив — как у Беньямина, так и у ряда критиков более раннего времени, что может быть основой для дальнейшего исследования роли этих метафор в гуманитарных науках.

До сих пор, может быть, было более известно определение историка как «cказочного людоеда» у М. Блока. Примечательно, что у него, как и у Беньямина (если согласиться с трактовкой Шмитта-Мааса), тоже идет речь о людоедстве в связи с преодолением отчуждения: «За зримыми очертаниями пейзажа, орудий или машин, за самыми, казалось бы, сухими документами и институтами, совершенно отчужденными от тех, кто их учредил, история хочет увидеть людей» (Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1973. С. 18). В ином смысле об историке как о пожирателе — пожирателе истории — писал через десять лет после Блока Ролан Барт (см.: Barthes R. Michelet par luimême. P., 1954). Позднее и блоковская, и бартовская метафоры стали важны для самоопределения историков третьего поколения школы «Анналов» (см., например: L’ogre historien: Autour de Jaс — ques Le Goff. P., 1998). Парадоксальным образом, людоедство понималось как атрибут антропологически ориентированной истории, что содержало в себе дополнительную двусмысленность: антропологизм подразумевал как обращение к человеческому, так и обращение к исследовательским подходам этнографии, которая делает своим материалом «диких» людей, в том числе считавшихся людоедами. В совершенно ином контексте А. Жолковский писал недавно о «карнавальном превращении» исследователя/охотника/повара в объект/ жертву/пищу (Жолковский А. Наука, поэзия и правда: к разбору песенки Высоцкого о Куке // НЛО. 2018. № 154. С. 247). Возможно, такого рода перевертыши могли бы стать предметом исследования также применительно к научным и критическим дискурсам в контексте колониальной культуры XVIII—XX вв. (О роли шутливых метафор как неполных подобий в колониальном дискурсе и об их амбивалентности, способности делать обратимыми различия европейского и неевропейского см.: Bhabha H. Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse // October. 1984. Vol. 28. P. 125—133.) Таким образом, возможна и более широкая, в том числе в географическом плане, генеалогия метафоры людоеда, которая учитывала бы как научные, так и критические, литературные и политические способы ее использования.

Евгений Савицкий

Приказчикова Е. Е.

«Дивный феномен нравственного мира»: жизнь и творчество камской амазонки Надежды Дуровой.

Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2018. — 594 с. — Тираж не указан.

Новизна и ценность этой монографии обозначена в издательской аннотации: автор, профессор Уральского федерального университета Елена Приказчикова, предприняла «первую в отечественном литературоведении попытку рассмотрения жизни и творчества Дуровой как целостного феномена…». Иными словами, до сих пор работы, посвященные Надежде Дуровой, сосредоточивались либо на биографическом сюжете и разного порядка «гендерных парадоксах» кавалерист-девицы, либо на отдельных аспектах ее творчества (главным образом, на «Записках» и на истории их публикации). В новой книге и биографические обстоятельства, и литературные тексты (не только «Записки», но и другие произведения Дуровой, т.е. практически все, написанное ею за четыре петербургских года — с 1836-го по 1840-й) предстают как часть большого культурного контекста. Автор основательно и увлекательно описывает и анализирует исторические события, литературные и поведенческие модели эпохи наполеоновских войн, сюжетные и стилистические особенности военных и женских мемуаров, травелогов, дневников, записок и повестей — всех фикциональных и нефикциональных жанров, к которым Надежда Дурова оказалась так или иначе причастна.

Книга открывается подробным историографическим Введением: Елена Приказчикова хронологически прослеживает основные исследовательские конструкции, связанные с биографией и творчеством Дуровой. Историография имеет непосредственное отношение к следующей главе, где «гендерно- героический» и патриотический миф о «кавалерист-девице» поверяется реальными биографическими фактами. Каковые факты всерьез отличаются от литературных историй о ней и от популярного — главным образом, благодаря стихотворной пьесе А. Гладкова, ее многочисленным постановкам и фильму Э. Рязанова — сюжета об экзальтированной юной патриотке, отправившейся воевать с Наполеоном. Равным образом они далеки от тех материй, которые лежат в основании «научных дискуссий» на предмет: была ли Дурова трансвеститом или транссексуалом (заметим, что сама Е. Приказчикова ссылается в этом случае только на одну работу Д. Ранкур-Лафферьера (Nadezhda Durova. Remembers Her Parents // Russian Literature. 1998. Vol. 44), меж тем сетевой поиск выдает ссылки на десятки похожих статей. Добавим, что рецензия на эту монографию на сетевом ресурсе «Горький» предваряется броским заглавием: «Кавалерист-трансгендер», даже при том, что М. Нестеренко делает акцент не на «парадоксах гендера», а на развенчании популярных мифов). Реальная Надежда Дурова в известном смысле повторила судьбу своей матери: рано и неудачно выйдя замуж, она затем пытается освободиться, «выскочить» из семейного круга, иными словами, уйти от социального предопределения. Мать Надежды Андреевны Дуровой, Надежда Ивановна Александрович (в некоторых источниках она называется Анастасией, сама же Дурова в «Записках» имени матери не называет ни разу, что в психологическом смысле, кажется, должно свидетельствовать о том, что нелюбимая дочь была названа в честь матери) происходила из старого казацкого рода. Женщина в казацком Гетманате традиционно наделялась бóльшей в сравнении с «Домостроем» независимостью, украинская история знает многочисленные примеры «воинственности» казацких жен и дочерей. Автор этой книги, прослеживая военные перипетии Дуровой, напоминает о том, что и сама она была лишь одной из ряда русских и французских женщин-воительниц, принимавших участие в кампаниях 1800-х. Как бы то ни было, мать «кавалерист-девицы» Надежда Александрович вопреки воле родителей вышла за бедного и неродовитого пехотного капитана Андрея Дурова, сбежала с ним из дому, скиталась по гарнизонам, несколько раз пыталась уйти от мужа и вернуться в родительский дом. Это была исключительно несчастливая семейная история: неудачный брак, неверный муж, нелюбимые дети. Надежда Андреевна Дурова до известного момента проходит тот же путь (это «двойничество» отметила в свое время И. Савкина; см.: Савкина И. Разговоры с зеркалом и Зазеркальем. Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века. М., 2007. С. 207): рано выходит замуж, брак оказывается неудачным, она вместе с сыном возвращается к родителям. Социальный статус ее сомнителен — неразведенная жена. В родительском доме ей не рады. И она снова покидает дом, но, в отличие от матери, не возвращается к мужу, а, бросив женское платье на берегу Камы, имитирует утопление и уходит с казачьим полком. Это происходит в октябре 1806 г., Россия в это время еще не ведет войну с Наполеоном. Иными словами, Дурова уходит не на войну, она просто уходит в армию; как очень точно замечает автор этой книги, «Дурова ушла в армию … как другие женщины уходят в монастырь» (с. 245).

Таким образом, перед нами не патриотическая легенда, но история «женского бунта» и сознательного социального выбора. Причем, что особенно цен но в этой книге, Приказчикова подробно рассматривает похожие женские истории, прежде всего, историю французской «кавалерист-девицы» Терезы Фигёр. Она убедительно показывает, что во всех этих историях общего (и это зачастую связано с литературными моделями женских и военных мемуаров) и что характерно именно для Дуровой: Дурова не была авантюристкой по натуре, она «поражала окружающих излишней для гусара скромностью, больше всего боялась попасть в какие бы то ни было истории» (Там же). В целом, заметим, что, поверяя фактами популярные мифы, исследовательница не только прослеживает связь подобного рода нарративов с романтическими или сентиментальными литературными моделями, но и пытается выделить «фикциональные» моменты в «нефикциональных» «Записках» Дуровой. Правда, здесь есть известное напряжение в характеристиках автора и повествователя: Приказчикова не всегда их различает, одновременно настаивая на «безусловной правдивости» Дуровой и «ловя» ее при этом на фактических несообразностях. Особенно их много в тех эпизодах, где Дурова разъясняет обстоятельства сохранения своего инкогнито, причины «временного удаления» из Мариупольского полка и перевода в Литовский (1810): в «Записках» там следует романтическая история о влюбленной в корнета Александрова девице Павлищевой, каковую историю исследовательница комментирует как «возможную», и, «зная благородный характер Дуровой, можно было предположить, что она могла пожертвовать своим инкогнито … чтобы примирить Ольгу Павлищеву с ее женихом и т.д.» (с. 64). Между тем, тут же в сноске читаем, что благодаря недавним архивным исследованиям А. Бегуновой стало известно, что «девице Павлищевой» на тот момент было никак не более 12 лет. Представляется, что «Записки», прежде всего, полистилистический текст, совмещающий особенности документальной и беллетристической прозы, и «фикциональная» составляющая там может поверяться не только фактологическими несоответствиями, но и литературными моделями. Так, сюжетная сосредоточенность на «сохранении инкогнито», безусловно, придает этой прозе занимательность, при том что о «тайне», похоже, знали многие, и не случайно, едва Денис Давыдов увидел «молодого улана» во время отступления, в 1812-м, первый же офицер Литовского полка сказал ему: «…это Александров, который, говорят, женщина» (письмо Д.В. Давыдова к А.С. Пушкину от 10 августа 1836 г.).

В целом, если говорить о художественных особенностях «Записок», безусловно, главного и системообразующего текста Дуровой, укажем, что оригинальность его на фоне военных мемуаров и травелогов именно в образе повествователя и его собственном «таинственном» сюжете. Это становится более очевидно, когда Приказчикова сравнивает «Записки» Дуровой с «Походными записками» И. Лажечникова, «Письмами…» Ф. Глинки и т.п. В последующем творчестве Дурова продолжает конструировать образ повествователя (повествователей), но делает это уже по литературным лекалам, в ощутимой зависимости от романтической традиции, причем достаточно поздней.

В литературном наследии Дуровой хронологический сюжет, насколько мы можем судить, определяет многое, если не все. Все свои книги она выпустила в конце 1830-х. Между тем, в основе этих художественных по большей части текстов лежат дневники 1800—1810-х и затем петербургские дневники 1836— 1837 гг. Дурова поначалу пытается придерживаться того же принципа работы с дневником, что и в «Записках»: она переделывает свой петербургский дневник в сатирический нравоописательный очерк («Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения»). Но чем дальше, тем больше она уходит в «литературу». В результате там, где «дневниковая», документальная составляющая перевешивает и повествовательные конструкции оригинальны и независимы от позднейших литературных моделей, т.е. в «Записках», мы имеем дело с единственным в своем роде «дивным феноменом» нравственного и художественного мира. Там же, где Дурова пытается в соответствии с разнообразными романтическими структурами — от Марлинского до Гоголя и от Анны Радклиф до Эжена Сю — переделать в повести записанные однажды легендарные сюжеты, получаем более или менее громоздкое, всегда — эклектическое и многослойное повествование, интересное, главным образом, тем, что мы бы назвали развитием актуальной в 1830-е «женской темы». К слову, несчастная, «погибшая от дурных страстей» Елена, «т-ская красавица», героиня первой из дуровских повестей, не случайно напоминает провинциальную версию Нины, светской Клеопатры из стихотворной повести Баратынского «Бал». И совершенно напрасно именно в главе, посвященной анализу «Елены», исследовательница принципиально отказывается от идеи Ю.М. Лотмана об исчерпанности сентиментальных прозаических моделей и о влиянии поэзии на прозу (с. 391; Приказчикова ссылается здесь на работу «Пути развития русской прозы 1800—1810-х»). Дурова выходит за рамки сентиментальных и просветительских образцов, актуальных для 1800-х — времени, когда она делала свои дневниковые «заготовки», и «подключает» тематику и стилистику, характерную для журнальной литературы 1830-х. В этом смысле, кстати, мог бы быть исключительно интересен анализ повести «Граф Мавриций» как «фарсового продолжения» «Бедной Лизы». Однако добавим, что фикциональные тексты Дуровой в большинстве своем обретаются в нише массового романтизма и подходить к ним стоит именно с этих позиций, не пытаясь комментировать их «универсальные смыслы» или ставить их в ряд с «великими произведениями мировой литературы» (с. 428).

В заключение вновь повторим, что эта работа — первый целостный и содержательный анализ биографии и творчества Надежды Дуровой, проведенный на фоне широкого культурного и исторического контекста. К сожалению, с первых же страниц бросается в глаза отсутствие издательского корректора: так, на с. 12, в коротком обзоре книги А. Оськина «Надежда Дурова — героиня Отечественной войны 1812 года» (1962) читаем: «…в книге объемом 2 страницы на творчество Дуровой отведено всего 5 страниц». На с. 129 пропущено слово «адресата» («…стал прототипом послания…»), на с. 350 Тернополь (Тарнополь) превращается в Марнополь (видимо, по ассоциации с Мариупольским полком) и т.д. Наконец, если бы уважаемое издательство «Кабинетный ученый» к подобного рода большим и содержательным монографиям прилагало именные указатели, профессиональные читатели испытывали бы не досаду, но благодарность.

И последнее, о чем неизбежно вспоминает рецензент при чтении подзаголовка «Жизнь и творчество камской амазонки…», это пушкинское письмо к Дуровой от 10 июня 1836 г. о заглавии «Записок»: Пушкин исправляет авторский вариант «Своеручные записки русской амазонки…», Дурова настаивает, и Пушкин-редактор объясняет ей свой выбор: «“Записки амазонки” как-то слишком изысканно, манерно, напоминает немецкие романы. “Записки Н.А. Дуровой” — просто, искренне и благородно».

И.Булкина

Бейсов П.С.

Статьи. Дневники. Memoria / Под общ. ред. А.П. Рассадина.

Ульяновск, 2018. — 384 с. — 300 экз.

Книга открывает собой мемориальную серию «Краеведение Симбирского-Ульяновского Поволжья» и посвящена Петру Сергеевичу Бейсову (1906—1976) — филологу, историку литературы, архивисту, педагогу, краеведу, организатору вузовского образования. Приехав в 1936 г. по распределению в Ульяновск, он почти сорок лет проработал в Ульяновском педагогическом институте, участвовал в его становлении, в частности — в организации литературного, затем историко-филологического факультета, был его деканом, проректором по научной работе. Возглавлял региональное отделение Общества охраны памятников истории и культуры. Будучи единственным критиком в региональной организации Союза писателей СССР, руководил студенческим литобъединением, с удовольствием занимался с творческой молодежью. Воевал на Сталинградском фронте, в 1942 г., спасая раненого, был тяжело ранен и потом всю жизнь ходил, опираясь на палку и превозмогая боль в ноге.

В книгу вошли труды Бейсова по истории литературы, краеведению и фольклористике, его военные дневники, а также воспоминания людей, знавших его при жизни — в основном как человека основательного, увлеченного, отзывчивого. Составитель сборника Александр Рассадин сказал во время презентации, что издание изначально задумывалось как научное, приближенное к академическим канонам, чтобы на него можно было ссылаться. Этой же цели служат обширные примечания и комментарии, полная библиография работ Бейсова, указатель имен. «Менее» академическим это издание делает лишь нетрадиционный для научной книги раздел «Memoria», а также недопустимо большое количество корректорского брака и небрежная верстка.

Составитель пишет в предисловии, что Бейсова знали в СССР прежде всего по его статьям о литературном наследии поэта и декабриста Владимира Раевского, сохраняет ценность и его книга «Гончаров и родной край». По словам Рассадина, для Бейсова-исследователя никогда не была характерна поза типа «Я и Гончаров»: позы не было, а был Гончаров, что вызывает доверие к ученому.

О профессиональных качествах Бейсова-ученого можно судить по его статьям по литературному краеведению, вошедшим в книгу. В статье «Заветный Лермонтов» автор прослеживает биографические и творческие связи поэта с симбирским краем. Его знаменитая бабушка, Елизавета Арсеньева, была дочерью симбирского помещика Алексея Столыпина и провела здесь детство. Бейсов утверждает, что в поэме Лермонтова «Сашка» описание Симбирска дано с такой топографической и биографической достоверностью, что «невольно возникает убеждение: оно явно не по рассказам, а подлинным впечатлениям» (с. 41). Автор утверждает, что поэт мог бывать в Симбирске, и приводит доводы в пользу этой гипотезы.

В статье «Новые материалы для биографии И.А. Гончарова» Бейсов пишет о симбирском периоде в жизни писателя, когда тот работал секретарем губернской канцелярии при губернаторе Загряжском и «сделался одним из колес губернской административной машины» (цитата из очерка Гончарова «На родине»). Рассказывая о круге обязанностей Гончарова, о делах, с которыми ему пришлось иметь дело в губернии, характеризующейся особой жестокостью крепостников, Бейсов утверждает, что именно эти «впечатления бытия» приведут писателя к «Обломову». Из статьи мы узнаём, что жестокими крепостниками были и родная сестра Гончарова Александра, и особенно ее муж Михаил Кирмалов (Бейсов смягчает эпитеты, называя их «прижимистыми господами»), которые заставляли своих крестьян побираться. «Гончаров, конечно же, видел ту степень крайней нужды и нищеты, в которой находились хухоревские крестьяне» (с. 91). Озлобленные крестьяне в итоге убили Кирмалова, причем Гончаров гостил у сестры в момент предельного озлобления крепостных. В деревню Хухорево его приводили не только родственные чувства, но и нежное чувство к гувернантке Кирмаловых Варваре Лукьяновой, которое осталось неразделенным, что, как полагали современники, и побудило его остаться холостяком.

Статья «“Губернская фотография” Д.Д. Минаева» рассказывает о сатирической поэме Дмитрия Минаева (1835— 1889), которого Бейсов попытался уберечь от «обидного забвения земляков». По воспоминаниям современника, вся губерния читала и декламировала стихи Минаева: «В них задеты были все сословия, начиная с архиерея, продолжая дворянством, бюрократом, купцом и кончая мелким чиновником… Все лица были названы собственными именами, аллегории — никакой, и это особенно возбуждало интерес к этим стихам» (с. 119—120). Бейсов называет поэму «памятником вольной сатирической литературы» XIX в., причем симбирское дворянство не простило поэту его дерзкой сатиры. Ученый цитирует некого старожила, рассказавшего, что, когда поэт захотел приехать в родной город, встревоженный губернатор собрал специальное совещание, чтобы помешать Минаеву въехать в Симбирск.

Составители включили в сборник несколько статей Бейсова, показывающих, что он был сыном своего времени, входил в науку в годы, пропитанные сталинской идеологией, искал в литературе, краеведении, фольклоре революционные мотивы. Эта часть наследия Бейсова кажется сегодня наименее интересной. Как пишет уважаемый ульяновский филолог Михаил Матлин, «чересчур жесткий идеологический подход приводил к упрощению и схематизации как самого [литературного] процесса, так и эстетических достоинств отдельных произведений. Приметы той эпохи сегодняшний читатель легко найдет в работах П.С. Бейсова» (с. 17). Так, ученый, очевидно, переоценил художественные достоинства поэта Скитальца (статья «Заметки о Скитальце»): сегодня эти тексты воспринимаются почти как революционная графомания. Бейсов, сам организовавший множество фольклорных экспедиций, уделил много внимания устному народному творчеству, посвященному Ленину. Этот фольклорный пласт не выжил и сегодня интересен, пожалуй, лишь специалистам. Эти сказы о Ленине похожи на жития святого. Любопытно, впрочем, как вековые фольклорные сюжеты соединяются с этими новыми житиями, образуя эклектический сплав. Например, легенда о кладе, зарытом в Белой горе татарским князьком, сливается со сказом о Ленине и получает такое окончание: «Надо продать корову и ехать к Ленину. Он беспременно поможет гору раскопать, забрать несметну золотую казну. Пусть казна наша советская ею пользуется» (с. 199).

Время наложило отпечаток на стиль этих работ: «идеологические» статьи Бейсова воспринимаются как пособия для партпропагандиста. «В годы Великой Отечественной войны народное поэтическое творчество выражало героику и патриотизм, морально-политическое единство советских людей, руководимых партией, великим Сталиным» (с. 181). «Симбирск-Ульяновск — родина вели- кого Ленина. Здесь родился, мужал, расправлял свои орлиные крылья вождь народа» (с. 188). Можно спорить о научной ценности этих работ, но составители включили их в сборник, и это решение оправданно, так как они отражают и время, и мировоззрение Бейсова, неотделимое от времени.

Небольшой, но яркий раздел — военные дневники, которые Бейсов вел на фронте и в госпиталях (основная масса дневников еще ждет публикации, потому что у автора был неразборчивый почерк, требующий кропотливой расшифровки). Эти записи повествуют о быте войны и психологии человека на войне, они сдержанны, почти лапидарны, но вызывают сильный эмоциональный отклик. «Проблема жизни и смерти на передовой не существует (для меня), она снимается деятельностью, боем. И бойцы (большинство) об этом не думают. Они спокойно, без рисовки, идут вперед, падают, убитые или раненные, а остальные идут и ругают фрицев» (с. 247). А запись от 19 сентября 1942 г. гласит: «К нам зашел Слава Ростропович, только приехал из турне, сын заслуженного артиста-музыканта, и на виолончели (ее возраст свыше двухсот лет, подарена его отцу за блестящее исполнение номеров) исполнил для нас (лежачих) 1. Арию Баха. 2. “Сентиментальный вальс” Чайковского. 3. “Полет шмеля”…» (с. 250).

Сергей Гогин

Гончаров И.А.

Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 10: Материалы цензорской деятельности / Тексты подгот. и коммент. К.Ю. Зубков, В.А. Котельников.

СПб.: Наука, 2014. — 702 с. — 1000 экз.

Леонтьев К.Н.

Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 10, кн. 2: Документы служебной деятельности: цензорские доклады и другие документы, относящиеся к периоду службы в Московском цензурном комитете (1880—1887) / Тексты подгот. и коммент. В.А. Котельников, О.Л. Фетисенко.

СПб.: Владимир Даль, 2017. — 992 с. — 1000 экз.

В последние годы сотрудники Пушкинского Дома, работая над академическими полными собраниями сочинений и писем И.А. Гончарова и К.Н. Леонтьева, подготовили тома документов и материалов, относящихся к их службе в цензуре. Гончаров в 1856—1860 гг. был цензором Петербургского цензурного комитета, в 1863—1865 гг. — членом Совета министра внутренних дел по делам книгопечатания, в 1865—1867 гг. — членом Совета Главного управления по делам печати. К.Н. Леонтьев в 1880—1887 гг. был цензором Московского цензурного комитета. Оба ранее находились на государственной службе, приняли должность цензора от безденежья, обладая высокой квалификацией для этой профессии.

В 10-м томе Полного собрания сочинений и писем И.А. Гончарова помещена обстоятельная статья В.А. Котельникова «И.А. Гончаров в цензурном ведомстве», в которой служба Гончарова в цензуре представлена на общем фоне российской истории цензуры, ее учреждений, состояния законодательства и цензурной практики, дана подробная характеристика его цензорской деятельности, проанализированы его взгляды на профессию, рассказано о его отношениях с авторами и коллегами.

В статье охарактеризованы принципы, которыми руководствовался Гончаров, исполняя цензорские обязанности. Отмечено, что ему приходилось как «вступаться за права литературы» (с. 439), так и «неумолимо крестить всё» (с. 438). В.А. Котельников считает, что приговоры Гончарова-цензора не противоречили мнениям Гончарова-литератора. Он подчеркивает, что главным для Гончарова была его литературная деятельность, а затем уже цензорская, в которой он выступал защитником «традиционных ценностей русской культуры», при этом добросовестно исполняя свой служебный долг (см. также: Котельников В.А. И.А. Гончаров в цензурном ведомстве // Цензура в России: история и современность: сб. науч. тр. СПб., 2013. Вып. 6. С. 247—278).

В томе публикуется обширный документальный материал о цензорской деятельности Гончарова из фондов РГИА и ИРЛИ: бумаги, отложившиеся в процессе служебной деятельности в трех цензурных учреждениях. Они разделены на документы, относящиеся к службе в Петербургском цензурном комитете и Советах министра внутренних дел по делам книгопечатания и Главного управления по делам печати. Такое деление обусловлено разным характером обязанностей в этих учреждениях. В комитете Гончаров был цензором, в Советах центральных цензурных учреждений— проверяющим цензорскую работу.

Подавляющее большинство этих материалов публикуется впервые. Представлены рапорты, докладные записки, отзывы, замечания, мнения, доклады (как автографы, так и сохранившиеся в виде секретарских записей), акты, а также выдержки из журналов заседаний цензурного комитета и Советов центральных цензурных учреждений.

Сочинения, рассмотренные Гончаровым в Петербургском цензурном комитете и Совете министра внутренних дел по делам книгопечатания, не нуждавшиеся в письменных отзывах, сведены в ценные таблицы-перечни и представлены в приложениях 2, 4 и 5 (составлены К.Ю. Зубковым). Отметим опечатку. В сноске 3 (с. 429— 430) на с. 430 вместо: Иванов Д.В. Русская цензура в эпоху реформ Александра II — следует читать: Иванов Д.В. Русская военная цензура в эпоху реформ Александра II.

В книгу вторую десятого тома Полного собрания сочинений и писем К.Н. Леонтьева вошли документы его служебной деятельности. Она содержит материалы, относящиеся к периоду его службы в Московском цензурном комитете.

В содержательной статье О.Л. Фетисенко «Константин Леонтьев на коронной и частной службе» уделено внимание его карьерам врача, дипломата и цензора, представлены политические, философские взгляды, отношение к государству, службе, литературе, церкви, проанализировано, как его биография отразилась в художественных произведениях. Отметим, что Леонтьеву приходилось сдавать экзамены, чтобы стать врачом и дипломатом, однако цензором он был устроен без испытаний с помощью председателя Московского цензурного комитета Е.А. Кожухова. В статье очерчен круг его цензорской деятельности (как бывший врач он часто цензуровал книги по медицине), рассказано о его отношениях с коллегами и литераторами, охарактеризованы его взгляды на цензуру. Леонтьев «считал само существование газет едва терпимым в государстве». Некоторые «московские либералы» представляли его «инквизитором», который «и между строк умел вычитывать» места, подлежавшие запрещению. Однако это его свойство не всегда уберегало его от замечаний, поэтому службу свою в цензуре он называл «рискованной и опасной» (с. 375, 379), хотя с большим объемом работы справлялся с легкостью. Дополнением к очерку является статья того же автора, в которой освещены тема «Леонтьев- литератор», когда он был «цензируемым», и его отношение к цензуре, а общая жизненная программа Леонтьева представлена как «охранительная» (Фетисенко О.Л. Константин Леонтьев — цензируемый и цензирующий // Цензура в России: история и современность. СПб., 2011. Вып. 5. С. 169).

Во второй книге 10-го тома опубликованы доклады Леонтьева о просмотренных книгах и периодических изданиях, изданиях для народа и другой печатной продукции, а также выступления, попавшие в протоколы заседаний Московского цензурного комитета в период его цензорства в 1880—1887 гг. Кроме того, в раздел «Деловые письма и прошения» включены документы служебного характера, в которых содержатся дополнительные сведения о цензорской деятельности и организационных вопросах службы Леонтьева. В отдельном разделе собраны деловые письма и прошения.

Приложение 1 содержит аттестаты и формулярные списки Леонтьева. В Приложении 2 в хронологическую таблицу сведены отзывы Леонтьева о просмотренных изданиях (в отдельной графе отмечено решение о запрещении) и служебные записки, что дает общее представление о его деятельности и позволяет быстро найти текст документа в томе. Материалы из личного дела, содержащие сведения о службе цензора, публикуются в Приложении 3. В Приложении 4 собраны документы, связанные с назначением усиленной (т.е. повышенной) пенсии, которые показывают отношение к цензорской деятельности Леонтьева вышестоящих чиновников.

При подготовке цензурных материалов использованы фонды ЦИАМ, ОР ГРМ, РГИА. Почти все материалы публикуется впервые. Приведены другие редакции, варианты и разночтения. Документы снабжены обширным комментарием.

Авторы-составители представляют позицию своего героя — цензора и прослеживают ее связь с его воззрениями и творчеством. Особую ценность имеют введенные в научный оборот тексты, которые публикуются впервые (или с исправлениями и уточнениями) по рукописным оригиналам. Подобные издания знаменуют новый этап в изучении цензорской деятельности И.А. Гончарова и К.Н. Леонтьева, в то же время они предоставляют ученым богатейший материал для дальнейшей работы по изучению отечественной цензуры.

Н.Г.Патрушева

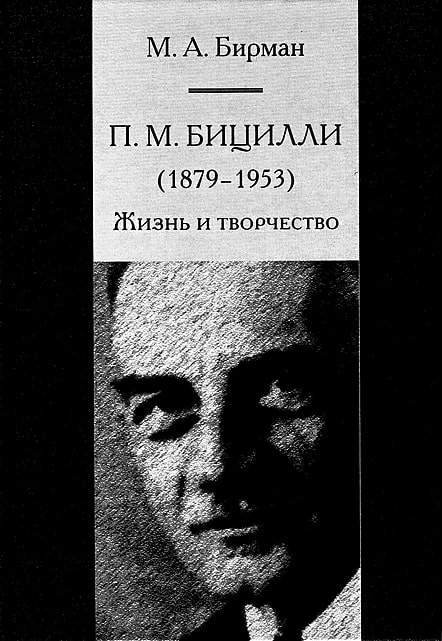

Бирман М.А.

П.М. Бицилли (1879— 1953): жизнь и творчество.

М.: Водолей, 2018. — 444 с. — 400 экз.

Важнейшими особенностями творческого наследия Петра Михайловича Бицилли (1879—1953), имя которого наряду со многими другими было возвращено сначала в болгарскую, а затем и российскую культуру в конце 1980-х — начале 1990-х гг., являются широта его интересов и многообразие форм деятельности. Он был литературоведом, литературным критиком, историком-медиевистом, автором работ по русской истории и теории исторического познания, публицистом; писал рецензии, статьи, учебные пособия, основательные теоретические работы на нескольких языках. (Андрей Тесля считает, что полидисципинарность Бицилли была результатом эмиграции; отчасти с этим можно согласиться, эмиграция вынудила многих шагнуть за пределы «родной» профессиональной специализации, однако тематика «одесских» работ Бицилли свидетельствует, что и до эмиграции он не был автором одной темы.) Кроме того, в трех странах, в которых ему довелось жить, он читал многочисленные лекционные (как учебные, так и публичные) курсы. Эта разносторонность создает серьезные трудности для исследователя творчества Бицилли в целом: он должен быть по меньшей мере и историком, и литературоведом, и философом.

Эта трудность во многом объясняет тот факт, что, хотя сам Бицилли после возвращения практически не исчезал с радаров отечественной гуманитаристики, а его работы за последние тридцать лет неоднократно переиздавались, в отечественной науке так и не появилось обобщающего труда — комплексного анализа его творчества. Были лишь работы, авторы которых сосредоточились на каком-то одном аспекте. Монография же М.А. Бирмана — не просто самая подробная и обстоятельная биография ученого, но и первая попытка целостного рассмотрения его творческого пути.

Основой этого синтеза является биографический нарратив. Первая часть монографии посвящена доэмигрантскому, одесскому этапу, вторая — жизни в эмиграции, в Сербо-Хорвато-Словенском королевстве и Болгарии. Акцент на болгарском периоде связан не только с тем, что это был достаточно длительный (1924—1953) и самый плодотворный период, но и с состоянием источниковой базы. А она уникальна: автор использует не только известные публикации Бицилли, в том числе в малотиражных эмигрантских изданиях, ставших библиографической редкостью, но и материалы различных, в первую очередь одесских и софийских, архивов. В ходе многолетней работы Бирману удалось завязать переписку с родственниками, друзьями и коллегами Бицилли и получить от них важную информацию о личности и жизни ученого. Многих из этих людей уже нет в живых, а их воспоминания хранятся в личном архиве Бирмана и активно им используются. Уже это делает знакомство с книгой необходимым условием для дальнейших исследований творчества Бицилли. В приложении Бирман помещает составленный им список как работ Бицилли со всеми переизданиями, так и публикаций о нем на разных языках. В первых двух главах автор реконструирует начальные этапы биографии ученого, выделяя ряд значимых для его становления культурных и личностных контекстов. Особое внимание уделяется семье будущего ученого. Бирман восстанавливает историю одесского рода Бицилли и картину разветвленных семейных связей. К сожалению, ему оказались недоступны результаты последних работ современного одесского историка В. Левченко, установившего, например, наличие родственных (хотя и очень дальних) связей Бицилли с Г. Адамовичем и К. Чуковским, но в целом этот раздел отличается основательностью. В третьей главе автор обращается к самому короткому, сербо-хорватскому, этапу жизни ученого. И сама его краткость, и жизненные трудности, с которыми столкнулась семья Бицилли в начале эмиграции, в частности проблема профессиональной самореализации главы семьи, обусловили тот факт, что этот период является пока наименее изученным. Общее состояние накопленной источниковой базы таково, что не избежны лакуны. Тем не менее автору удалось реконструировать события жизни ученого в этот период и рассмотреть самые значимые из них.

Поскольку болгарский период был длительным и насыщенным, Бирман разделяет его на несколько этапов: «начало болгарского периода», 1930-е гг., военное время и тяжелые послевоенные годы. Удачным дополнением текста служат многочисленные фотографии, многие из которых опубликованы впервые, и рисунки, сделанные Бицилли в гимназические годы.

В книге встречаются опечатки и неточности. Так, Наталья Андреевна Галь названа Надеждой (с. 8), а профессор Императорского Санкт-Петербургского университета Георгий Васильевич Форстен трижды назван Ферстеном (с. 41). Но количество ошибок невелико.

В соответствии с подходом, который выбрал автор, творчество Бицилли также рассматривается хронологически: автор называет работы ученого в порядке их создания или публикации, выделяя основные блоки (например, работы по средневековой истории или статьи о евразийстве). Однако в силу отмеченной выше трудности иногда этот подход начинает «пробуксовывать». Для интерпретации тематически (и теоретически) разнообразных работ Бицилли Бирману порой не хватает междисципинарной широты кругозора, а описательный подход не всегда срабатывает. Наиболее адекватной представляется интерпретация исторических работ Бицилли, сложнее обстоит дело с литературоведческими. Впрочем, чаще Бирман выбирает другой путь: признавая сложность той или иной идеи Бицилли, он откладывает ее анализ на потом: «Это — предмет для дальнейших отдельных исследований».

А.Свешников