Опубликовано в журнале НЛО, номер 2, 2019

Анна Швец (МГУ им. М.В. Ломоносова, филологический факультет; аспирант)

Anna Shvets (Moscow State University, Faculty of Philology; PhD student) shvetsanval@gmail.com

Ключевые слова: перформатив, медиум, Лисицкий, Маяковский

Key words: performative, medium, Lissitzky, Mayakovsky

УДК/UDC: 82.01/09+82.1/29

Аннотация: В статье рассматривается книга Владимира Маяковского и Эль Лисицкого «Для голоса» (1923), которая была спроектирована как партитура публичного выступлении. Анализируется влияние медиаматериального формата книги на восприятие текста, реализацию его перформативного эффекта. Перформативный заряд текста — его иллокутивная сила и перлокутивный эффект — зависят не только от использования лингвистических конвенций говорящим, но также и от того, насколько задействованы возможности материального формата книги.

Abstract: The article examines the book For the Voice (1923) by Vladimir Mayakovsky and El Lissitzky. The book was designed as a script for a public speech, and as such, the media and material format of the book influenced the perception of text and the realization of its performative effect. The performative charge of the text — its illocutive strength and perlocutive effect — depends not only on the use of linguistic conventions by the speaker, but also from the engagement of the media possibilities of the material format of the book.

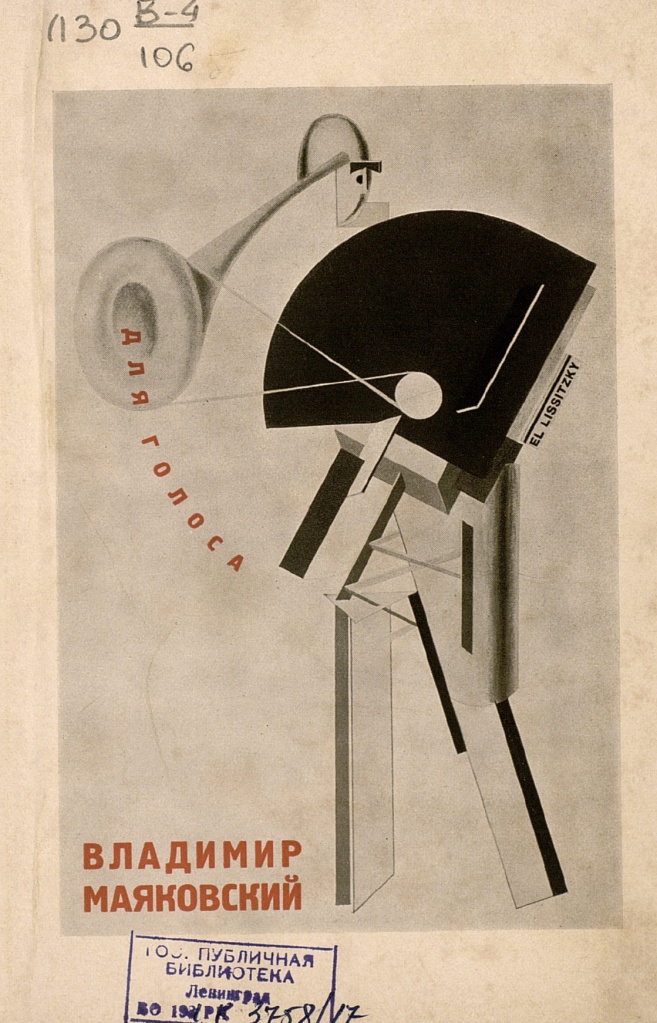

Книга Владимира Маяковского «Для голоса» (1923) в оформлении Эль Лисицкого рассматривается сегодня в первую очередь как произведение визуального искусства[1], эксперимент в области дизайна. Несмотря на то что книга составлена из стихов, написанных в разное время (с 1913 по 1922 год) и организованных в подборку, ее трудно считать только «сборником стихов». В критической литературе такое определение встречается редко или соседствует с альтернативными дефинициями[2]. В то же время исследователи сходятся в том, что представление текста оформителем-дизайнером создает особый формат знакомства с произведением и влияет на его рецепцию.

Книга «Для голоса» рассматривалась Лисицким как партитура (script) публичного выступления, поэтического чтения. Само название книги указывает на то, что она была предназначена для зачитывания перед публикой[3]. Это подтверждают и воспоминания самого Лисицкого. В 1931 году в докладе в Полиграфическом институте Лисицкий отметил, что для книги [Маяковский. — А.Ш.] выбрал 13 стихотворений, наиболее популярных для Чтеца-Декламатора» [Лисицкий 2004: 204-205] [цит. по: Карасик 2018: 29]. В 1939 году же, в интервью, Лисицкий сообщал: «… предполагалось, что книгу будут читать вслух» [Lissitzky 2000: 35]. Когда книга была напечатана в Берлине в филиале «ГИЗа»[4], «[в] кафе “Nollendorfplatz” книге “Для голоса” был посвящен специальный вечер. Докладчиком был Виктор Шкловский» [Немировский 2006: 112]. Для того чтобы чтец мог сразу отыскать нужный текст, Лисицкий снабдил книгу указателем, подобным указателю в телефонной книге, в котором буквы алфавита были заменены названиями стихотворений [Lissitzky 2000: 35] (вырубка-регистр):

Регистр я применил для книги стихов Маяковского <…> поскольку имелось в виду, что стихотворения были популярны, и что когда чтец будет читать, то у него будут просить прочитать еще и другое, третье, пятое стихотворение, то нужно книгу строить так, чтобы он сразу мог найти то, что у него просят (особенности авторского стиля сохранены — А.Ш.) [Лисицкий 2004: 204—205] [цит. по Карасик 2018: 29].

Последовательность стихотворений в книге выстраивает и сюжет публичного выступления. При этом потенциальное представление может быть осуществлено в воображении читателя. Задуманный Лисицким медиаматериальный[5] формат представления стихов — «книга-партитура» — служит средой, в рамках которой текст реализует перформативный посыл в отсутствие как чтеца, так и публичного чтения. Медиаматериальный формат книги функционально интегрирован в само поэтическое высказывание — об этом свидетельствуют комментарии о книге самого Лисицкого и его жены, Софьи Кюпперс. И художник-оформитель, и его супруга сравнивают книгу в первую очередь с архитектурным сооружением (Лисицкий называет ее «зданием», «помещением», Кюпперс — «архитектурным комплексом»[6]), в котором материальные конструкции визуально-графического оформления являются несущими подпорками высказываний.

Тем самым, иллокутивная сила поэтического перформатива и перлокутивный эффект основаны не только на взаимодействии с социолингвистическими конвенциями, но также и на взаимодействии с возможностями материального формата книги как медиума. То, как книга спроектирована, как организован текст, в итоге определяет, как субъект поэтической речи осуществляет «действия при помощи слов».

Литературное высказывание и медиаматериальный формат: возможности взаимодействия

Материальный формат книги, медиатехнологический контекст поэтического высказывания, вмешивается в наш опыт чтения текста и формирует этот опыт. В смыслообразование вовлечены и словесные коды, и внетекстовые элементы, принадлежащие книге как физическому носителю текста и как медиуму. Читатель полагается на то, как текст «подан» в рамках формата книги, а не только на то, что в нем сообщено.

Метаязык описания сцепки «текст — медиаматериальный формат» предложило прагматически ориентированное литературоведение. Точка отсчета здесь — пересмотр жесткого разделения на «текст» и «паратекст».

Текст — это система, которая состоит из словесных единиц, образуемых ими пропозиций, дискурсивных макроблоков[7]. Все эти части текста моделируют целостный смысл. Паратекст — это текстовое обрамление: жанровые деноминации, оформление текста, разного рода вставки; в определении Ж. Женетта, к паратексту относятся «имя автора, заголовок, предисловие, иллюстрации» [Genette 1997: 1]. Паратекст подсказывает нам, как текст классифицировать и воспринимать, как визуализировать его фрагменты, так что сам паратекст можно назвать локусом настройки читательских ожиданий. В коммуникативном плане паратекст — это пространство, где локализовано прагматическое измерение коммуникативного акта [Genette 1997: 2], происходит взаимодействие между автором и читателем.

Ряд исследователей модифицируют сформулированное Женеттом разделение и предлагают иную расстановку акцентов. Их концепции основаны на том, что текст как система не существует в чистом, идеальном виде, а реализуется в конкретных коммуникативных ситуациях. Текст существует изначально как прагматически обособленный «вариант» в отсутствие системы-инварианта. Потому текст невозможно отделить от паратекста — они составляют единое целое.

Подобное понимание текста оформилось в концепциях двух прагматико-ориентированных исследователей — Д. Маккензи и опирающегося на его тезисы Дж. Макганна. По Маккензи, текст не существует вне коммуникативных практик — он реализуется только в их рамках. Текст нельзя отделить от «способа его записи», «процессов его распространения», «производства и рецепции» [McKenzie 2004: 12], потому что текст становится текстом благодаря им. Текст — не абстрактная система знаков и смыслов, а сложносоставное образование, в которое входят материальная фиксация знаков в конкретном артефакте, ассоциируемые со знаками конвенции их дешифровки, сложившиеся прочтения. В конечном счете, текст не существует вне социальных отношений и коммуникативных процессов, в которые он включен, и неизбежно включает их в себя — в виде того, как он выглядит, как воспринимается конкретными читателями, дающими отзывы и комментарии.

Именно от этой пропозиции отталкивается Макганн, уточняя и разрабатывая модель Маккензи. Текст, постулирует Макганн, не существует вне коммуникативной ситуации, а та, в свою очередь, не существует вне материального формата, посредством которого текст находит путь к читателю. Социальное событие чтения текста происходит, если у читателя есть доступ к физическому артефакту (книге, журналу) и системе «свернутых» внутри этого артефакта практик. Именно они определяют коммуникативный обмен, возникающий по поводу текста. Так, коммуникация посредством текста функционально связана с формами, в которых осуществляется его материальное бытование, и описывается в связи с такими параметрами, как «физическая форма книги… (бумага, чернила, шрифт, разметка страницы), цена, способ рекламы, места распространения» [McGann 1991: 12]. Совокупность этих параметров образует «текстовое состояние» (textual condition) — ту конфигурацию материальных способов фиксации и выражения и связанных с ними социальных смыслов, в которой текст реализуется. Текст предстает не как завершенное целое, система, а как ситуационная констелляция материальных параметров, совпавших в конкретном артефакте. В этом качестве текст нельзя изъять из того коммуникативного акта, в который он изначально включен; коммуникативная ситуация «свернута» в материальном воплощении текста.

При этом, как уточняет Иоанна Дракер, продолжая идеи Макганна, сам текст, рассматриваемый через призму его материальности, лучше всего описать не как систему, а как «квантовое поле» [Drucker 2006: 270]. Подобно полю, текст — совокупность напряжений и взаимодействий. Именно в столкновении возникают смыслы. Отдельные элементы текста обретают значения только в соотношении с материальными качествами текста — шрифтами, иллюстрациями, разметкой страницы. Так значение возникает на «пересечении набора возможностей» [Drucker 2006: 274]: скрытые смыслы вербального ряда проявляются его материальным оформлением — и наоборот, материальные аспекты текста обретают значимость, будучи освещены словесным сопровождением. Поэтому смысл и экспрессивное значение текста — «реляционные» явления, так как они порождаются в отношениях между словом и его материальным носителем.

Смысл, таким образом, оказывается не только производной лингвистического компонента. Скорее, он — результат взаимодействия словесного наполнения и его материальной оснастки, высказывания и его физического медиума. При том, что физический медиум всегда неявно вносит «добавочный смысл» в текст, он может быть явно использован в процессе смыслопроизводства, стать основой литературного приема. Сознательное использование ресурсов медиума в смыслообразовании наиболее сильно заметно по отношению к поэзии — особому типу творческой практики, как отмечает Макганн. Поэтический текст «стремится как можно сильнее подчеркнуть собственный медиум — в буквальном смысле выставить ресурсы медиума на всеобщее обозрение» [McGann 1991: 14].

Значение в поэтическом тексте возникает за счет использования медиума, или «информационной избыточности» канала, по которому передается сообщение, — коммуникативного «шума» (noise). В традиционном понимании, информационно избыточный «шум», медиум, задействуемый поэтом, — это в первую очередь звуковой рисунок речи, который проявляется в рифмовке, ритмической схеме, просодическом рисунке речи. Тем не менее, помимо звука, поэтическое высказывание в качестве медиума может задействовать и непосредственно материальное измерение произведения — например, страницу как функциональную единицу организации текста. Эксплуатируя возможности медиума, поэтический текст выявляет паттерн в ранее не упорядоченном «шуме». Хаотичная ритмическая последовательность речи обретает музыкальный рисунок в поэме; пустая белая страница своим форматом подсказывает определенный визуальный облик стихотворения, со значимыми соотношениями пробелов и напечатанных знаков. «Шум» превращается в набор структурных порядков, имеющих значения вне вербального ряда, дополнительно к нему и вместе с ним.

Прагматическая модель текста, переходящая в его медиологическое описание avant la lettre, выводит в зону видимых феноменов материальный формат-посредник и смысловой потенциал создаваемого им «шума». Литературное действие, творческий жест приводится в действие не только волей говорящего «я», выраженной в слове, но структурами, которые формируются в процессе преображения информационного канала — творческого использования коммуникативной технологии.

Взаимовлияние текста и его медиаматериального формата в модернистской литературной традиции, в которую встраивается и книга «Для голоса» Маяковского и Лисицкого, было отрефлексировано в ряде исследований [Amiran 2016; Brinkman 2016; Bulson 2016; Sorensen 2016]. Можно говорить об устойчивой позиции критиков: модернистский текст нередко стяжает действенность за счет сознательной эксплуатации собственного материального медиума. По словам Дж. Мурфета, непрозрачное, усложненное модернистское произведение на деле выглядит сложным потому, что «саморефлексивно по отношению себе как к медиальному артефакту» [Murphet 2009: 4], использует материальность медиума в качестве основы для собственной поэтики. В реальности такой текст легко прочитывается, если заземлить его эффект на медиатехнологической «подкладке». «Типографские нововведения Маринетти, смешение изображения и набранного текста у Сандрара, каллиграммы Аполлинера, звуковые поэмы Гуго Балля, “рождающаяся во рту” мысль Тристана Тцара, породивший их инаугурационный жест бросания костей Малларме» [Murphet 2009: 4] — все эти творческие эксперименты порождают поэтический эффект в силу того, что художник определенным образом эксплуатирует возможности конкретной технологии и медиума.

Литературное высказывание здесь мыслится как существующее, обретающее действенность только в сцепке с держащим его каркасом медиатехнологического ассамбляжа. Жест художника-модерниста — смыслообразование «при помощи слов» — исполняется технологическим инструментом в создаваемой им медиасреде. Скажем, тот же жест «бросания костей» Малларме осуществляется благодаря посредничеству печатного станка в рамках медиума книги. Перформативный эффект возникает не только в игре с социолингвистическими конвенциями, но и за счет творческого использования техногенетических условий порождения текста (см.: [Арсеньев 2018]).

Соответственно ясно, что модернистский эксперимент полагается на нетрадиционное использование технологии — с тем, чтобы раскрыть возможности медиума для поэтического высказывания. В итоге канал передачи информации — медиаматериальный формат, в котором осуществляется поэтическое высказывание, — преображается: в его информационном «шуме» проявляется ряд структур, привносящих смысл в словесный ряд. Перформативный заряд в итоге оказывается распределен между высказыванием говорящего «я» и значащими структурами его медиаматериальной основы.

Проект «новой книги»: медиаматериальное воображение Лисицкого

Как дизайнер и практик-оформитель, Лисицкий проявлял внимание к коммуникативному потенциалу материального формата книги. В нескольких своих статьях он предлагал проекты реформы книги и обрисовывал способы конструктивно-функционального использования ресурсов этого медиума текстом. Эти статьи — «Топография типографики» (1923), «Типографские факты» (1925) и «Наша книга» (1927), последняя из которых посвящена книге «Для голоса». Все три перечисленных текста сосредоточены на инновационном использовании печатной технологии и обрисовывают «новую книгу» как модифицированный коммуникативный формат, где подсказанные медиумом особенности становятся основой для новых структур выражения.

По мнению Лисицкого, привычная нам книга — безнадежно устаревший способ передачи информации, в «Топографии типографики» он утверждает, что способ этот столь же несовременный, как «чернильца и гусиное перо» [Lissitzky 1992a: 355; 1967a: 360]. Книга основана на знакомой нам практике типографского набора: составлении слов из унифицированных оттисков литер. «Новая книга» отказывается от принципа передачи смысла посредством линейных цепочек знаков. «[М]ысленный образ нельзя воспроизвести путем механического комбинирования тридцати трех букв алфавита» [Лисицкий 2006: 14; Lissitzky 1992b: 355; 1967b: 360][8], как мы читаем в «Типографских фактах». Техники, используемые в традиционной гутенберговой книге и полагающиеся на комбинации тридцати трех (или двадцати шести) букв, для Лисицкого являются средством создания «пассивного, слитого воедино, неартикулированного текстового образа» [Лисицкий 2006: 14; Lissitzky 1992b: 355; 1967b: 360]. Печатная технология и предлагаемые ею техники комбинирования не способствуют мгновенному усвоению информации, а, напротив, создают «шум», однообразную последовательность, через которую читатель должен пробираться, чтобы создать «мысленный образ» («артикулировать»).

Новые типографские способы оформления печатного слова, напротив, должны порождать «активный, артикулированный текстовый образ» — четкий, зримый паттерн, образуемый буквами [Лисицкий 2006: 14; Lissitzky 1992b: 355; 1967b: 360]. Такой образ подобен «четко выраженному» жесту, то есть действию, в ходе которого тело говорящего последовательно и наглядно передает смысл[9]. «Шуму» одинаковых литер на смену приходит легко считываемая последовательность печатных знаков. Эта типографская структура создается за счет задействования ресурсов медиума книги.

Типографский письменный жест, создающий «активный текстовый образ», основан на принципе «экономии восприятия». Лисицким в статье «Топография типографики» он сформулирован в виде следующей максимы: «Экономия восприятия — оптика вместо фонетики» (цит. по: [Лисицкий 2006: 110]; также см.: [Lissitzky 1992a: 355; 1967a: 360]). То, как текст выглядит визуально, определяет его восприятие больше, чем то, как он прочитывается слово за словом внутренним голосом. «Книга находит свой путь к мозгу через глаз, а не через ухо»[10], — отмечает Лисицкий в «Нашей книге» [Lissitzky 1992с: 358; 1967c: 363]. Подразумевается, что типографский жест и им создаваемый активный текстовый образ основаны на модификации визуального облика текста. Типографский жест запечатлен в «оптическом движении» [Там же] — дан в виде наглядной, визуальной схемы, которая подсказывает читателю динамику движения.

Итак, «новая» книга полагается на визуальное представление текста. Говоря об этой «следующей книжной форме» в «Нашей книге», Лисицкий отсылает к уже существующим феноменам, в которых исполнение текста визуальным измерением было реализовано. Это — в первую очередь «симультанная книга» Б. Сандрара и С. Делоне-Терк «Проза о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской» (1913). Продолжение этого эксперимента — паундовский «Blast!», книжные проекты русских футуристов. Эти книжные продукции ведут к идее книги «пластически-исполнительской», как мы читаем в «Нашей книге». В такой книге «изображение станет первичным, а литеры — вторичным» [Lissitzky 1992c: 357; 1967c: 363]. Именно визуальное оформление, наглядно предъявляющее динамический паттерн, будет моделировать смысл — исполнять его пластикой изобразительных форм.

Подобный ход предположительно трансформирует процесс рецепции. Визуальное оформление текста, как отмечает Лисицкий в «Топографии типографики», должно заранее моделировать смысл, который читатель получает по прочтении: «Оформление книжного организма с помощью наборного материала по законам типографской механики должно соответствовать силам сжатия и растяжения текста» [Лисицкий 2006: 110]; см. также: [Lissitzky 1992a: 355; 1967a: 360], или смысловым напряжениям, организующим динамику чтения (strains and stresses of content)[11]. Визуальное оформление, овнешнение динамики текста в зримом изображении, «реализует новую оптику» [Lissitzky 1992a: 355; 1967a: 360], трансформирует то, как мы читаем текст.

Подобное чтение по скорости превосходит чтение обычное — отличается большим динамизмом, почти мгновенным считыванием смысла. Лисицкий замечает, что в «симультанной книге» Сандрара страницы образуют «непрерывную последовательность», проходящую перед глазом читателя. Новая книга инкорпорирует это свойство, притязая в идеале стать не только «симультанной», но и «биоскопической». Непрерывная последовательность визуально оформленных страниц должна стать подобием ленты с кадрами, которая прокручивается в простейшем кинопроекторе — биоскопе, так что на выходе создастся своеобразный «фильм». «Биоскопом» в данной ситуации становится человеческий глаз, пленкой — читаемая особым образом книга, в которой страницы сливаются в одну динамическую картину.

В итоге, Лисицкий как теоретик книжного искусства предлагает нетривиальное использование печатной технологии, открывая доступ к новым техникам представления текста в рамках медиума книги. Создаваемый медиумом «шум» однообразного набора Лисицкий предлагает заменить визуально опознаваемым типографским паттерном, в котором смысл не просто конвенционально связывается со словом, но воспроизводится динамикой изобразительных форм. Так становится возможным новый способ передачи смысла — и новые практики рецепции, — так что книгу действительно можно превратить в площадку для виртуального «представления».

Как совершать действия при помощи медиума: Маяковский в оптике оформителя

В книге «Для голоса» последовательность стихов композиционно образует единый речевой акт. Порядок стихов — серии перформативов — выстраивает достаточно связный «сюжет» представления перед аудиторией. Предполагаемый перлокутивный эффект этого представления — своего рода «мегаперформатива» — стереть границу между действительностью и «искусством» как автономной сферой приложения усилий, конвертировать творческое действие и труд художника в реальную деятельность и труд по обустройству жизни.

В первых трех стихотворениях («Марш», «Наш марш», «Мой май») говорящий, напрямую адресуясь к аудитории, пытается превратить ее в единое сообщество, сплоченную группу с единой целью. В следующих пяти стихотворениях («Сволочи», «Третий интернационал», «Приказ по армии искусств», «Приказ № 2 по армии искусств», «А вы могли бы?»[12]) говорящий обращается уже к сообществу, призывает это сообщество к действию, обозначая некую программу — и в области повседневной жизни, и в области искусства. Наконец, в последних нескольких стихотворениях («Сказка о красной шапочке», «Сказ о том, как кума о Врангеле толковала без всякого ума», «Военно-морская любовь», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским…») оратор предлагает образец «нового» поэтического искусства, позитивную программу, основанную на стихах как конкретных примерах.

В новом сообществе валоризируется активная деятельность, направленная на преображение действительности. «Дело» или «действие при помощи слов» перевешивает — или должно, в идеале, перевесить — обычное «слово», лишенное перформативного заряда. Поступок предпочитается словесному высказыванию, в перспективе он должен немедленно последовать за высказыванием и заместить его («Разворачивайтесь в марше! / Словесной не место кляузе! / Тише, ораторы! / Ваше слово, товарищ Маузер», — читаем в «Левом марше»). Ценности сообщества и его программа — это создание нового этоса и образа коллективной жизнедеятельности. В его рамках производительный труд, переобустройство быта и культуры совместной жизни осуществлял бы не один индивид, а весь коллектив (см. «Мой май»). Искусство в таком сообществе переходит в деятельность, обладающую трансформативным потенциалом, а не существует в суверенной автономии: «песнь громит вокзалы», «улицы» — это «кисти» художников, «площади» — их «палитры».

Образец подобного искусства, преображающего жизнь, а не отображающего ее, представлен в последней группе стихотворений («Сказка о красной шапочке», «Сказ о том, как кума о Врангеле толковала…», «Военно-морская любовь», «Необычайное приключение…»). Стихотворение как художественная форма здесь чаще всего используется в утилитарно-функциональном ключе: при помощи поэтической речи автор формулирует социально-критическую позицию («Сказка о красной шапочке», «Сказ о том, как кума о Врангеле толковала…»). Иногда оратор обращает внимание читателя на повседневные, непримечательные стороны жизни, обнаруживая в них скрытое эмоционально-аффективное измерение («Военно-морская любовь», «Хорошее отношение к лошадям»). Наконец, в стихотворении «Необычайное приключение…» оратор предлагает нам простой сюжет, за которым читается перспективная программа. История о визите солнца может толковаться как метафора отношений поэта и с вышестоящими инстанциями, и с его читателями. «Солнце» — покровитель поэта и поэт сходятся на том, что оба заняты продуктивной, трансформирующей общество деятельностью — программа в области искусства, очерченная в предыдущих стихах, получает реализацию.

Эффект стихотворений во многом достигается перформативными конструкциями. Во-первых, это обращения к публике, заставляющее аудиторию включиться в коммуникацию и исполнить какое-либо действие («Левый марш»: «Разворачивайтесь в марше, словесной не место кляузе!»); призывы осуществить что-либо вместе («Мой май»: «Первое мая встретим голосом, в пение сдруженным»). Во-вторых, это инвективы, обличающие определенные социальные группы и предписывающие, что следует делать, а что — нет («Второй приказ по армии искусств»: «Это вам, пляшущие, в дуду дующие… Бросьте! Забудьте, плюньте и на рифмы, и на арии, и на розовый куст»). В-третьих, это ассертивные утверждения от имени некоего «мы», декларирующие исполнение какого-либо действия («Третий интернационал»: «Мы идем революционной лавой, над рядами флаг пожаров ал, наш вождь — миллионоглавый Третий интернационал»).

При этом иллокутивная сила стихотворения фундирована не только перформативными высказываниями, но также и структурами медиаматериального формата — спроектированной Лисицким книги. Иллокутивный заряд распределен — он генерируется и высказыванием говорящего «я», и медиаматериальным каналом этого высказывания. Лингвистические структуры и структуры медиаматериальные вместе служат основанием для перформативного и перлокутивного эффекта.

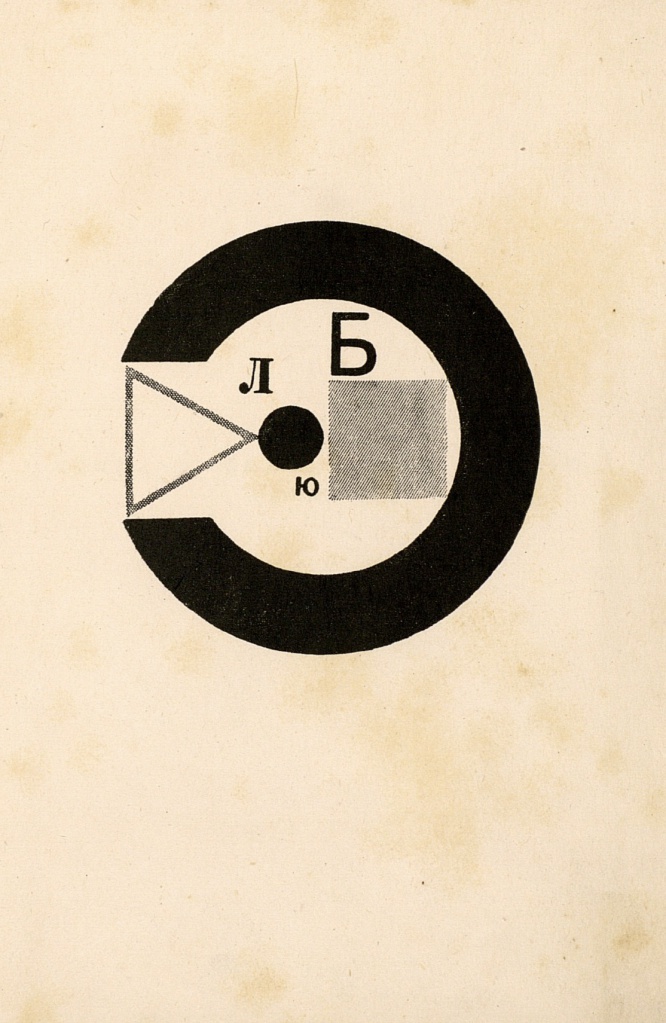

Лисицкий заранее настраивает восприятие читателя на структурную реорганизацию информационного канала. Тексту Маяковского предшествует несколько материально-визуальных вставок, которые трансформируют взаимодействие с книгой как медиаматериальным форматом бытования высказывания, подсказывают новые паттерны смыслообразования. Этими материально-визуальными элементами являются абстрактная композиция, «фигурина»[13]-«проун»[14] (ил. 1), составленная из геометрических фигур, а также идеограмма—посвящение Л.Ю. Брик, визуальный образ, образованный совмещением нескольких слов (ил. 2). К таковым вставкам также относятся облегчающие навигацию пиктограммы на вырубке-регистре[15], заменяющие полные названия стихотворений. С функциональной точки зрения эти вставки не автономны, а помещены в единственную доступную позицию за счет жесткой структуры материального «тела» книги. Посвящение Брик может стоять только в начале, равно как и визуальный комментарий самого Лисицкого (в сцепке с мыслимой только в начале книги надписью: «Конструктор книги Эль Лисицкий»), а пиктограммы на вырубке неразрывно сцеплены с той страницей, с которой начинается стихотворение.

Эти материально-визуальные элементы перестраивают формат передачи сообщения, реализуя установку Лисицкого на примат визуального восприятия. Абстрактная фигура-проун с самого начала драматизирует столкновение визуального и аудиального восприятия, подчеркивая опосредованность восприятия «для голоса» восприятием «для глаза». На иллюстрации — композиция из геометрических фигур, отдаленно напоминающая установленную на штатив камеру с небольшой линзой, в которой пересекаются «лучи света» — две линии. Эти линии — проекция находящегося рядом предмета: небольшой трубы — инструмента «для голоса». Примечательно, что труба дана в продольном разрезе, напоминая одновременно и рупор, и глаз. Слышимое, аудиальное в этой иллюстрации подается как материал для работы абстрактного «биоскопа»[16].

Та же опосредованность слышимого — видимого, «фонетики» — «оптикой» наблюдается в посвящении Лиле Брик[17]. На иллюстрации мы видим идеограмму — визуальное совмещение инициалов Брик (Л.Ю.Б.) и части слова «люблю». Три буквы («Л», «Ю», «Б») вписаны в композицию, состоящую из геометрических фигур и незамкнутого круга. На этой иллюстрации говоримые слова (имя конкретного человека, глагол «люблю») совмещены в одном визуальном изображении, свернуты в наглядно зримой схеме, так что читатель сначала видитшаблон-разметку, а потом разворачивает ее — внутренним голосом — в конкретное слово.

При этом идеограмма вписана в визуальную композицию, которая также подсказывает режим ее чтения: глазом, а не голосом. Незамкнутый круг в сочетании с треугольником, черным небольшим кругом и квадратом — схематичное изображение человеческого глаза, в котором большой круг соответствует глазному яблоку, маленький — зрачку, треугольник — поступающему потоку света, а квадрат — чувствительной поверхности сетчатки. Зримая развертка будущего слова «ЛЮБ» помещена внутри этого абстрактного изображения глаза. Эта иллюстрация словно подсказывает читателю, что смысл сначала постигается одновременноглазом и лишь потом актуализуется в линейной последовательности слова, которая обретает звучание в голосе. Изображение содержит в себе единовременно потенции будущего действия, которое осуществится в речи.

Вырубка-регистр также основана на сходном механизме восприятия. Сначала читатель видит пиктограмму и постигает ее смысл одномоментно, примерно представляя, о чем идет речь в стихотворении, и параллельно локализуя стихотворение в книге, а затем переходит к тексту и читает его линейно, разворачивая частично предугаданный смысл. Процесс чтения стихов в книге построен именно на этой операции перехода от более нелинейного оптического восприятия к линейному фонетическому. Мгновенное, непосредственное, почти одномоментное[18] считывание целостного визуального образа предмоделирует эффект стихотворения — чтобы затем читатель перешел к его линейному исполнению, актуализуя в нем уже увиденную в изображении возможность.

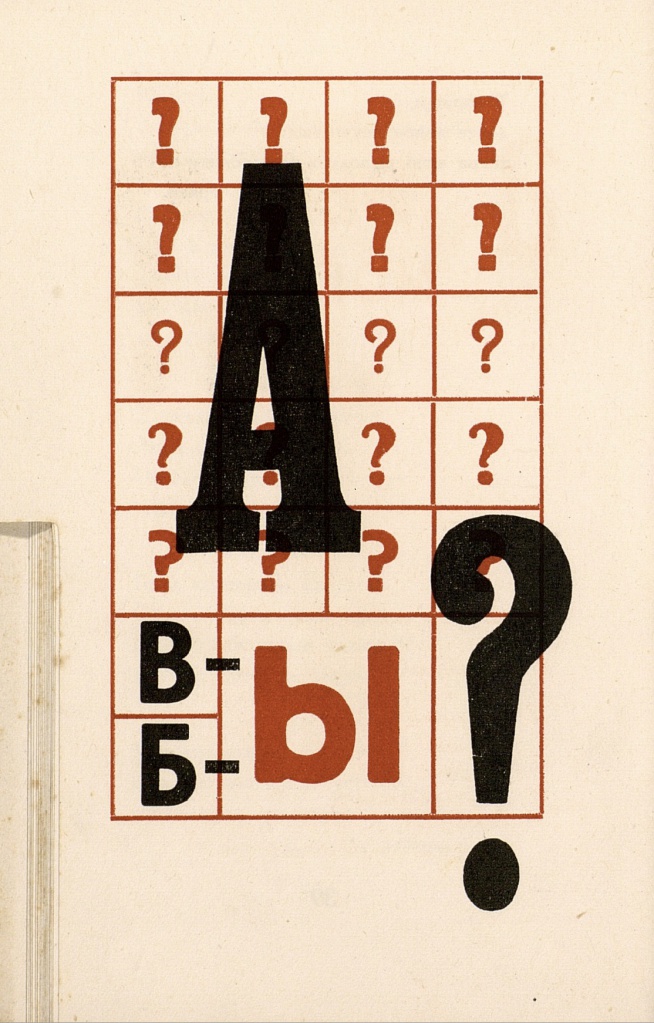

Оптическое моделирование смысла в виде предвосхищающей стихотворение визуальной структуры — идеограммы[19] — особенно ярко проявляется в стихах, в которых эффект достигается за счет работы со звуковой формой слова. В частности, это «Наш марш» (ил. 3), «Мой май» (ил. 4), «Хорошее отношение к лошадям» (ил. 5). В этих стихотворениях высказывания часто образованы сочетанием похожих по звучанию слов (выделены курсивом): «Наш бог бег», «Зеленью ляг луг», «Радуга дай дуг», «Радости пей, пой!», «Сердце бей бой» («Наш марш»), «Молкнь винтовки вой, / Тихнь, пулемета лай, / Я солдат — этот май мой» («Мой май»), «Били копыта, / пели будто: / ГРИБ / ГРОБ / ГРАБЬ / ГРУБ». Эти фразы — перформативы, поскольку они предполагают ответную реакцию в виде действия: бега, песни, боя и марша («Наш марш»), акта торжественного прославления («Мой май») или акта насилия («Хорошее отношение…»).

Перформатив стяжает действенность не только из лингвистической структуры (употребление императива), но также благодаря поэтическому приему — аллитерации. Использование сходно звучащих, всего одним слогом отличных слов во всех трех случаях задает специфический звуковой рисунок речи говорящего, посредством которого он перформативно передает несемантичские, аффективные смыслы. В «Нашем марше» постоянное чередование похожих моносиллабических единиц создает характерный ритм стаккато, близкий к ритму марша, побуждающий к нему присоединиться. В «Моем мае» игра на односложных словах задает ритм, подобный ритму торжественной песни, моделирующий особое, торжественное настроение. В «Хорошем отношении…» игра с похоже звучащими словами моделирует особое чувственное переживание: контакт со звуковым пространством города.

Предшествуя тексту в качестве материальной вставки, иллюстрации-камертона, задающей восприятие стихотворения, идеограммы Лисицкого «упаковывают» аллитерацию в визуальный образ. Они заранее обнажают прием использования звукового потенциала означающего, показывают механизм смыслообразования, заключенный в этом приеме. Первая идеограмма — «б (е/о) й» («Наш марш»), вторая — «м (о/а) й» («Мой май»), третья —

«г р (и/о/а/у) б(ь)» («Хорошее отношение к лошадям»). Эти идеограммы визуально рифмуют в одном образе «бей» и «бой», «мой» и «май», «гриб» и «гроб», «грабь» и «груб» и овнешняют смыслопроизводительный потенциал аллитерации. Считывая эти слова в комплексе идеограммы, читатель одномоментно схватывает синтетический, многосоставный смысл. Так, семантические оттенки слов «гриб», «гроб», «грабь!», «груб» совпадают в более интегративном смысловом образовании, которое одновременно ассоциируется и со звонким звуком копыт (он похож на слово «гриб»), и со смертью («гроб»), и с насилием («грабь», «груб»). Звук и перечень аффективных оттенков значения неразрывно связаны в едином визуальном означающем. В линейной последовательности стихотворения эти аффективные оттенки будут крепиться к аллитерированным словесным блокам последовательно, создавая единое смысловое целое только по прочтении стихотворения. В идеограмме же эта смысловая мегаструктура дана сразу, в качестве некого ключа к прочтению. Именно этот композитный смысл читатель воспринимает как емкое визуальное отражение текста — и затем, читая текст, угадывает в нем реализации тех или иных аспектов визуального знака.

Оптическое представление перформативного смысла распространяется не только на приемы, локализованные на уровне звука, но также и на структуры, размещенные на уровне стихотворения как высказывания. Так, в стихотворении «Сволочи» (ил. 6) иллюстрация и текст взаимодействуют на уровне «сюжета». Само стихотворение — обличительная речь о массовом голоде и случаях каннибализма в Самаре, напрямую называющая виновников катастрофы — «буржуазию». Перформативный эффект достигается за счет сочетания с виду констативных предложений («Ветер рванулся», «Собрались парламентарии», «Фермеры… топят паровозы грузом кукурузы») с риторическими вопросами («Чья в людоедчестве очередь?») и инвективами («Будьте прокляты!»). Описательные пропозиции в сочетании с пропозициями, прямо побуждающими к действию («проклятьями» и обличающими вопросами), воспринимаются иначе — как перформативы: они не регистрируют признаки ситуации, а предписывают ситуации набор оценочных характеристик. Эти пропозиции не просто сообщают нам о факте голода, а активно моделируют катастрофическую картину («Даже вороны исчезают, чуя, что, дымясь, тянется слащавый, тошнотворный дух зажариваемых мяс»). Именно это переключение регистров с констативного — на перформативный, с описательного — на аффективный создает драму стихотворения. Речь держится на переходе от «цифры голой» «отчета Помгола» к человеческой истории («Дайте сюда самого жирного, самого плешивого. За шиворот ткну в отчет Помгола. Видишь? За цифрой голой…»).

Помещенная перед стихотворением иллюстрация предвосхищает и наглядно изображает переход от описательно-денотативного регистра к аффективно-коннотативному. На ней мы видим подобие карты: точки-символы западноевропейских городов (Лондон, Париж, Берлин) и три стрелки, идущие к изображениям черепа и костей. Около каждого черепа помещена визуальная репрезентация слова «Самара»: сАмАрА, смрА, А А А. Иллюстрация продолжается на второй странице разворота, на которой мы читаем визуально оформленный текст, наискосок напечатанный крупными буквами возле вертикального набранного заглавия стихотворения: «Гвоздимые строками, стойте немы! Слушайте этот волчий вой, еле прикидывающийся поэмой!» Читая иллюстрацию, мы сначала видим только условную точку какого-то города на карте, чтобы от нее перейти к конкретной драме — смерти в Самаре, представленной черепом с костями напротив названия города. Примечательно, что название города превращено иллюстратором из просто конвенционального наименования («сАмАрА») в выразительное средство, экспрессивный знак («А А А») — за счет выделения изобразительных акцентов (выделение гласных букв). По ходу чтения иллюстрации мы отбрасываем констатирующее, информационное измерение в пользу аффективного — двигаясь от Лондона к Берлину, от имени города к совокупности букв, похожей на крик. Тот же сдвиг наблюдается и на второй странице разворота: визуально оформленный текст не просто сообщает нечто, а призывает к действию («Гвоздимые строками, стойте немы!») — и визуально разыгрывает это действо. Напечатанные под углом строки действительно «пригвождают» название стихотворение, набранное по вертикали. Так материальная вставка, иллюстрация визуально заранее представляет драму, которая разворачивается в стихотворении.

Сходный механизм предвосхищения перформативного посыла наблюдается и в одном из заключительных стихотворений, «А вы могли бы?» (ил. 7). В самом стихотворении говорящий осуществляет жест стирания границы между текстом и действительностью, поэзией и жизнью: стихотворение начинается с акта «смазывания» карты будня, смешения реального и вымышленного — ресторанного меню («карты») и рисунка кляксы на ней, «блюда студня» и воображаемого океана, чешуи рыбы на тарелке и неосязаемого «зова» «новых губ», «водосточных труб» и угадываемого в их звучании ноктюрна. Похожий жест предугадан в иллюстрации: на ней идеограмма «А (в/б)ы?» помещена напротив изображения решетки, заполненной вопросительными знаками. В то время как решетка представляется ограниченным и предсказуемым пространством, конвенциональным и искусственным, идеограмма на ее фоне воспринимается как нечто, выходящее за границы этого пространства, поскольку «вы» и «бы» вписаны в расчерченную сетку, в то время как «А» и вопросительный знак изображены поверх решетки, за ее рамками. Таким образом, художник показывает нам, как емкий визуальный образ, передающий вопрос-провокацию («А вы могли бы?»), «взламывает» конвенциональное изобразительное пространство изнутри. Так перформативный акт жеста разыгрывается не только в поэтической речи, но и в предваряющей текст иллюстрации. Поэтическое действие возникает во взаимодействии материально-изобразительного и вербального измерений.

Заключение

Книга «Для голоса» — один из ярких примеров модернистского эксперимента. Это — образец поэтики, использующей ресурсы материального формата представления текста и вполне конкретной коммуникативной технологии (книгопечатания). В этой книге перформативный заряд поэтического высказывания фундирован не только лингвистическими конвенциями, но также и медиаматериальным контекстом, в котором высказывание укоренено. Действенность поэтической речи в итоге обеспечена как языковыми конструкциями, так и структурами, смоделированными внутри канала передачи текста, возникшими из медиакоммуникативного «шума». Как таковая, эта книга — один из первых шагов на пути к новым интермедийным поэтическим стратегиям, которые ярко проявятся гораздо позже — уже во второй половине XX века, открывая новые возможности совмещения технологии и текста, слова и материальных форм его репрезентации.

Библиография / References

[Арсеньев 2018] — Арсеньев П. Жест и инструмент: к антропологии литературной техники // Транслит. 2018. № 2 (21). С. 54—64.

(Arsen’yev P. Zhest i instrument: k antropologii literaturnoy tekhniki // Translit. 2018. № 2 (21). P. 54—64.

[Карасик 2005] — Карасик М. Круг, квадрат, крест и обои… От книги авангарда к книге художника // Для голоса! Книга русского авангарда 1910—1934. Книга художника 1970—2005. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Каталог выставки. Санкт-Петербург: Издательство М.К., 2005.

(Karasik M. Krug, kvadrat, krest i oboi… Ot knigi avangarda k knige khudozhnika // Dlya golosa! Kniga russkogo avangarda 1910—1934. Kniga khudozhnika 1970—2005. Muzey Anny Akhmatovoy v Fontannom Dome. Saint Petersburg, 2005.)

[Карасик 2018] — Карасик М. Tипографская «питЕрка дЕйстф» // Интермедиальная поэтика авангарда. Токио; Белград: Издательство филологического факультета Белградского университета, 2018. С. 11—38.

(Karasik M. tipografskaya «pitErka dEystf» // Intermedial’naya poetika avangarda. Tokyo; Belgrad, 2018.)

[Кристева 2004] — Кристева Ю. Жест: практика или коммуникация? // Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. М.: РОССПЭН, 2004. С. 114—135.

(Kristeva J. Le geste, pratique ou communication? // Kristeva J. Izbrannyye trudy: Razrusheniye poetiki. Moscow, 2004. P. 114—135. — In Russ.)

[Кюпперс 1927] — Кюпперс С. Производственная графика на выставке // Полиграфическое производство. 1927. № 10. С. 13—14.

(Kyuppers S. Proizvodstvennaya grafika na vystavke // Poligraficheskoye proizvodstvo. 1927. № 10. P. 13—14.)

[Лисицкий 2004] — Лисицкий Э. Полиграфическое оформление книги. 1931 // Канцедикас А., Яргина З. Эль Лисицкий. Фильм жизни. 1890—1941. Часть седьмая. Москва: Новый Эрмитаж-один, 2004.

(Lisitskiy E. Poligraficheskoye oformleniye knigi. 1931 // Kantsedikas A., Yargina Z. El’ Lisitskiy. Fil’m zhizni. 1890—1941. Chast’ sed’maya. Moscow, 2004.)

[Лисицкий 2006] — Лисицкий Э. Типографские факты, к примеру // Конструктор книги Эль Лисицкий / Сост. Е. Л. Немировский; пер. с нем. Н. Власовой. М.: Фортуна ЭЛ, 2006. С. 14—16.

(Lisitskiy E. Tipografskiye fakty, k primeru // Konstruktor knigi El’ Lisitskiy / Ed. E. L. Nemirovskiy, transl. N. Vlasova. Moscow, 2006. P. 14—16.)

[Немировский 2006] — Немировский Е. Эль Лисицкий: типограф, художник, архитектор // Конструктор книги Эль Лисицкий / Сост. Е. Л. Немировский. М.: Фортуна ЭЛ, 2006. С. 100—124.

(Nemirovskiy E.L. El’ Lisitskiy: tipograf, khudozhnik, arkhitektor // Konstruktor knigi El’ Lisitskiy / Ed. E.L. Nemirovskiy. Moscow, 2006. P. 100—124.)

[Россомахин 2012] — Россомахин А. Магические квадраты русского авангарда: Случай Маяковского (С приложением Полного иллюстрированного каталога прижизненных книг В. В. Маяковского). СПб.: Вита Нова, 2012.

(Rossomakhin A.A. Magicheskiye kvadraty russkogo avangarda: Sluchay Mayakovskogo (S prilozheniyem Polnogo illyustrirovannogo kataloga prizhiznennykh knig V. V. Mayakovskogo). Saint Petersburg, 2012.)

[Россомахин 2013] — Россомахин А. Маяковский для голоса // https://art1.ru/2013/04/05/mayakovskij-dlya-golosa-7508 (дата обращения: 28.02.2019).

(Rossomakhin A.A. Mayakovskiy dlya golosa // https://art1.ru/2013/04/05/mayakovskij-dlya-golosa-7508 (accessed: 28.02.2019).

[Цфасман 2008] — Цфасман А. «Русский Берлин» начала 1920-х годов: издательский бум // Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 34. C. 102—107.

(Tsfasman A. «Russkiy Berlin» nachala 1920-kh godov: izdatel’skiy bum // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2008. № 34. P. 102—107.)

[Amiran 2016] — Amiran E. Modernism and the Materiality of Texts. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

[Bowlt 1981] — Bowlt J.E. Art in Exile: The Russian Avant-Garde and the Emigration // Art Journal. 1981. № 3. P. 215—221.

[Brinkman 2016] — Brinkman B. Poetic Modernism in the Culture of Mass Print. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016.

[Bulson 2016] — Bulson E.J. Little Magazine, World Form. New York: Columbia University Press, 2016.

[Culler 2007] — Culler J. Text: Its Vicissitudes // Culler J. The Literary in Theory. Stanford: Stanford University Press, 2007. P. 99—117.

[Drucker 2006] — Drucker J. Graphical Readings and the Visual Aesthetics of Textuality // Text: An Interdisciplinary Annual for Textual Studies. 2006. V. 16. P. 267—276.

[Géfin 1982] — Géin L. Ideogram, history of a poetic method. Austin: University of Texas Press, 1982.

[Genette 1997] — Genette G. Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

[Hemken 2000] — Hemken K.-U. For the Voice and For the Eye: Notes on the Aesthetics of For the Voice // For the Voice. Essays. Voices of the Revolution / Ed. by P. Railing. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2000. P. 213—237.

[Lissitzky 1967a] — Lissitzky E. Topographie der Typographie // El Lissitzky: Maler, Architekt, Typograf, Fotograf: Erinnerungen, Briefe, Schriften / Hg. S. Lissitzky-Küppers. Dresden: Verlag der Kunst, 1967. S. 360.

[Lissitzky 1967b] — Lissitzky E. Typographische Tatsachen z.B. // El Lissitzky: Maler, Architekt, Typograf, Fotograf: Erinnerungen, Briefe, Schriften / Hg. S. Lissitzky-Küppers. Dresden: Verlag der Kunst, 1967. S. 360—361.

[Lissitzky 1967c] — Lissitzky E. Unser Buch // El Lissitzky: Maler, Architekt, Typograf, Fotograf: Erinnerungen, Briefe, Schriften / Hg. S. Lissitzky-Küppers. Dresden: Verlag der Kunst, 1967. S. 361—364.

[Lissitzky 1992a] — Lissitzky E. Topography of Typography // El Lissitzky: Life, Letters, Texts / Ed. by S. Lissitzky-Küppers, transl. H. Aldwinckle. London: Thames & Hudson, 1992. P. 355.

[Lissitzky 1992b] — Lissitzky E. Typographical Facts, i.e. // El Lissitzky: Life, Letters, Texts / Ed. by S. Lissitzky-Küppers, transl. H. Aldwinckle. London: Thames & Hudson, 1992. P. 355—356.

[Lissitzky 1992c] — Lissitzky E. Our Book // El Lissitzky: Life, Letters, Texts / Ed. by S. Lissitzky-Kuppers, transl. H. Aldwinckle. London: Thames & Hudson, 1992. P. 356—361.

[Lissitzky 2000] — Lissitzky E. From an Interview // For the Voice. Essays. Voices of the Revolution / Ed. by P. Railing. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2000. P. 35—37.

[Mansbach 2000] — Mansbach S.A. A Universal Voice in Russian Berlin // For the Voice. Essays. Voices of the Revolution / Ed. by P. Railing. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2000. P. 159—184.

[Margolin 2000] — Margolin V. El Lissitzky’s Berlin Graphics 1921—1923 // For the Voice. Essays. Voices of the Revolution / Ed. by P. Railing. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2000. P. 184—213.

[McGann 1991] — McGann J. The Textual Condition. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1991.

[McKenzie 2004] — McKenzie D.F. Bibliography and the Sociology of Texts. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2004.

[Murphet 2009] — Murphet J. Multimedia Modernism: Literature and the Anglo-American Avant-garde. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009.

[Railing 2000] — Railing P. A Revolutionary Spirit // For the Voice. Essays. Voices of the Revolution / Ed. by P. Railing. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2000. P. 15—33.

[Scotford 2000] — Scotford M. Notes on the Visual Translation of For the Voice // For the Voice. Essays. Voices of the Revolution / Ed. by P. Railing. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2000. P. 44—67.

[Seldes 2000] — Seldes B. Sensibilities for the New Man: Politics, Poetics & Graphics // For the Voice. Essays. Voices of the Revolution / Ed. by P. Railing. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2000. P. 138—159.

[Sorensen 2016] — Sorensen J.J. Modernist Experiments in Genre, Media, and Transatlantic Print Culture. New York; London: Routledge, 2016.

[Stapanian-Aprakian 2000] — Stapanian-Aprakian J. Modernist «Vision» in the Poems of Mayakovsky // For the Voice. Essays. Voices of the Revolution / Ed. by P. Railing. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2000. P. 72—133.

[1] Так, один из экземпляров книги представлен в экспозиции нью-йоркского Музея современного искусства. См. описание экспоната на сайте: https://www.moma.org/

[2] См., например: [Railing 2000; Scotford 2000; Stapanian-Aprakian 2000; Seldes 2000; Mansbach 2000; Margolin 2000; Hemken 2000]. Из русских исследований безусловного упоминания заслуживают наиболее подробные из известных мне аналитико-критические описания А. Россомахина [Россомахин 2012: 49—55; 2013], а также обзорные очерки М. Карасика [Карасик 2005; 2018]. Россомахин, однако, начинает свою статью («Маяковский для голоса») с упоминания «сборника стихов», но затем определяет «Для голоса» как «прецедент нового книжного организма» [Россомахин 2013].

[3] Впрочем, существует ещё одна интерпретация заглавия — через призму интертекста творчества Маяковского: «При этом заглавие “Для голоса”, будучи совершенно прагматичным и безыскусным (ведь сборник предназначался для “чтецов-декламаторов”), апеллирует и к раннефутуристическому прославлению собственного голоса — Я сошью себе черные штаны / из бархата голоса моего…(“Кофта фата”, 1914); Мир огромив мощью голоса, / иду — красивый, / двадцатидвухлетний…(“Облако в штанах”, 1916), — достигающему даже эпатажно-профетических нот в поэме “Человек” (1917) <…> Со временем голос Маяковского стал восприниматься современниками как своеобразная мифологема…» [Россомахин 2013].

[4] Книга вышла в Берлине «под маркой “ГИЗа” в январе 1923 года, в типографии Лютце и Фогта» тиражом 3000 экземпляров [Россомахин 2013]. В 1920-х годах издание книг русских писателей за рубежом (и затем — экспорт книг в Россию) было достаточно распространенной практикой — в силу плачевного состояния печатной индустрии многие издатели выкупали производительные мощности печатных станков за рубежом, в частности в Германии, где из-за гиперинфляции печать стоила очень дешево. См.: [Bowlt 1981; Цфасман 2008]. В Берлине же в то время жило около трехсот тысяч русских эмигрантов, среди них — Илья Эренбург, Андрей Белый, Владимир Набоков, Виктор Шкловский. Чаще всего они собирались в «Café des Westens» или в «Café Nollendorfplatz» [Bowlt 1981]. После печати в Берлине в 1924 году часть тиража была вывезена в СССР и рекламировалась в объявлениях ГИЗа по цене 1 руб. 50 коп. вплоть до 1927 года, что (по утверждению Россомахина) свидетельствует о не окончательной распроданности тиража [Россомахин 2013]. С книгой, однако, были знакомы Н. Ильин, К. Зданевич. О книге писали «в различных газетах Германии и Франции» [Немировский 2006: 112], так что в итоге за работу над оформлением книги «Лисицкий был удостоен приглашения в международное Гутенберговское общество» [Россомахин 2013].

[5] На протяжении статьи я использую выражение «медиаматериальный» в значении «демонстрирующий и эксплуатирующий материальность медиума».

[6] Лисицкий: «Мои страницы сопровождают стихотворения [в “Для голоса”. — А.Ш.] так же, как рояль, который аккомпанирует скрипке. Как и поэт, строящий здание на единстве мысли и звука, я хотел добиться единства стихотворения и элементов типографики» [Немировский 2006: 112]; см. также: «[в] обыкновенных книгах страница от страницы ничем не отличается<…>Есть случаи, когда очень удобно применять регистры. Это придает книге известную объемность, она превращается как бы в помещение. Регистр я применил для книги стихов Маяковского» [Лисицкий 2004: 204—205] [цит. по: Карасик 2018: 29]. Кюпперс: «Его [Лисицкого. — А.Ш.] книга стихов Маяковского — первый опыт создать архитектурный комплекс из обложки, регистра, отдельных страниц и поэтического содержания» [Кюпперс 1927: 13—14]. Я благодарна исследователю авангарда Андрею Россомахину за то, что он обратил мое внимание на последний источник.

[7] В определении Женетта, текст — это «более или менее пространная последовательность словесных пропозиций, в той или иной мере наделенных смыслом» [Genette 1997: 2]. Подобное понимание текста Дж. Каллер резюмирует следующим образом: «…такая организация высказывания, которая по масштабу превосходит предложение и может при этом совпадать по размеру как с предложением, так и с целой книгой; определяющие характеристики такого высказывания — автономность и завершенность» [Culler 2007: 99]. Само это определение взято из «Энциклопедического словаря наук о языке» О. Дюкро и Ц. Тодорова.

[8] В оригинале: «Sie sehen hier, daß das Gedankengebilde durch mechanisches Kombinieren der 26 Buchstaben sich nicht ableiern läßt» [Lissitzky 1967b: 360].

[9] См. определение жеста, данное Юлией Кристевой, в статье «Жест: практика или коммуникация?»: «[Ж]ест есть не столько готовое, наличное сообщение, сколько процесс его выработки (процесс, который он сам же и позволяет проследить); жест есть работа, предшествующая созданию знака (смысла) в ходе коммуникации» [Кристева 2004: 115—116].

[10] Сам Лисицкий говорил об этом раньше в «Типографских фактах»: «Вы должны требовать от писателя, чтобы он действительно представлял написанное. Потому что его мысли доходят до вас через глаз, а не через ухо» [Лисицкий 2006: 16; см. также: Lissitzky 1992b: 356; 1967b: 361]. В «Нашей книге» также упоминается, что сам Лисицкий пришел к этой идее задолго до написания этой статьи: «В конце гражданской войны (1920) мы получили возможность осуществить наши планы в области нового книжного оформления с помощью примитивных механических средств. Мы в Витебске выпустили в пяти экземплярах наше издание “УНОВИС”, напечатали его, используя пишущую машинку, литографию, гравюру и линогравюру… Я писал там: “Библия Гутенберга была напечатана только буквами. Однако библия нашего времени может передавать себя не одними лишь буквами. Книга находит свой путь к мозгу через глаз, а не через ухо; на этом пути струятся волны гораздо большей скорости и напряжения, чем на акустическом. Если только можно выразить себя при помощи языка, то выразительные возможности книги многообразнее”» [Lissitzky 1992c: 358; 1967c: 363].

[11] Немецкий оригинал: «Die Gestaltung des Buchraumes durch das Material des Satzes nach den Gesetzen der typographischen Mechanik muß den Zug- und Druckspannungen des Inhaltes entsprechen» [Lissitzky 1967a: 360].

[12] Любопытно, что в контексте книги «А вы могли бы?», раннее, футуристическое стихотворение, в общем чуждое тенденциям конструктивизма, воспринимается иначе. Если само по себе это стихотворение можно воспринять как пример эстетизации действительности (звук водосточных труб превращен в ноктюрн), то в контексте книги оно может быть прочитано иным образом: как призыв к переходу от искусства к творчеству в реальной жизни — создание мелодии посредством водосточных труб, а не инструментов.

[13] Эта антропоморфная фигура — «роботизированный персонаж “Чтец”, целиком заимствованный из альбома литографий, выпущенного Лисицким в Ганновере в том же 1923 году по мотивам оперы А. Кручёных, М. Матюшина и К. Малевича “Победа над Солнцем” (1913)» [Россомахин 2013].

[14] «Проун» — сокращение, означающее «Проект по утверждению нового». «Проунами» назывались абстрактные композиции Лисицкого, которые он создал во время работы с Малевичем в Витебске в объединении «УНОВИС» («Утвердители нового искусства»).

[15] См. замечание исследователя: «Интересно, что принцип книги-регистра был предвосхищен Лисицким чуть ранее, на сделанной им обложке для книги Р. Иванова-Разумника “Маяковский: ‘Мистерия’ или ‘Буфф’ ” (Берлин, 1922), обыгрывающей вертикаль алфавита в телефонной книге. Эта целиком построенная на шрифте обложка несет в себе очевидную отсылку к черному квадрату Малевича…» [Россомахин 2013].

[16] Ср. замечание исследователя: «Лисицкий не только превращает набор в своеобразную иллюстрацию, но и заставляет его звучать» [Карасик 2018: 32].

[17] «Можно предположить, что, конструируя этот фронтиспис, Лисицкий руководствовался указаниями самого Маяковского или же взял за основу столь же многозначимый фронтиспис-перстень… к собранию сочинений Маяковского под названием “13 лет работы”, вышедшему полугодом ранее (оформление Антона Лавинского)» [Россомахин 2013].

[18] Нужно отметить, что при этом прочтение иллюстрации все же остается темпоральным процессом, просто более быстрым, чем линейное чтение.

[19] Определение идеограммы (как визуального образа и как поэтического метода) можно найти в монографии Л. Гефина. Идеограмма, по Гефину, — это в первую очередь такая техника письма, которая полагается на одновременное соположение нескольких образов, их наложение друг на друга — в том числе в визуальном плане. (см.: [Géfin 1982: xii]).