Опубликовано в журнале НЛО, номер 6, 2018

Вадим Михайлин (СГУ; профессор кафедры русской и зарубежной литературы; доктор философских наук)

Vadim Mikhailin (Saratov State University; Chair of Russian and Foreign Literatures; professor)

vmikhailin@yandex.ru

Галина Беляева (СГХМ им. А.Н. Радищева; старший научный сотрудник отдела отечественного искусства XX—XXI веков)

Galina Belyaeva (Saratov State Museum of Fine Arts; Department of Russian Art of XX—XXI centuries)

galina-bva@mail.ru

Ключевые слова: Алексей Венецианов, масонская символика, Александр Лабзин, Франсуа Мариус Гране, «Гумно», «Спящий пастушок», идиллическая традиция

Key words: Alexei Venetsianov, masonic symbolism, Alexander Labzin, François Marius Granet, Threshing Floor, Sleeping Shepherd, idyllic tradition

УДК/UDC: 75

Аннотация: В статье предпринята попытка вскрыть пласт эзотерической символики в живописи Венецианова, что позволит несколько иначе взглянуть не только на саму эту фигуру, крайне значимую в истории русской живописи, но и в целом на визуальную составляющую русской культуры первой трети XIX века. Венециановские полотна «крестьянского периода», написанные в начале — середине 1820-х годов, интерпретируются в контексте символических кодов, актуальных для той художественной среды, на которую ориентировался Венецианов (А. Лабзин, В. Боровиковский и др.).

Abstract: The article attempts to reveal a layer of esoteric symbolism in Venetsianov’s paintings, allowing us to get a slightly different perspective not only on a figure that is extremely important in the history of Russian art, but also into the visual component of Russian culture of the first third of 19th century as a whole. Venetsianov’s canvases of his “peasant period,” painted at the beginning of the 1820s, are interpreted in the context of symbolic codes relevant to the artistic atmosphere that Venetsianov was familiar with (Alexander Labzin, Vladimir Borovikovsky, etc.).

1. Оккультные контексты

В этой работе мы попытаемся вскрыть пласт оккультной и, y´же, масонской символики в живописи Венецианова, что позволит несколько иначе взглянуть не только на саму эту фигуру, крайне значимую в истории русской живописи, но и в целом на визуальную составляющую русской культуры первой трети XIX века. Источники, которые позволили бы с уверенностью утверждать самый факт принадлежности художника к той или иной масонской ложе, нам неизвестны — если не считать прямых утверждений некоторых современных масонов и специалистов по масонству [Мацих 2010], впрочем, сделанных a propos и ничем не подкрепленных[1]. Но круги, в которых вращался А. Венецианов с самого своего прибытия в Санкт-Петербург в середине 1800-х годов, были очевидно масонскими. Непосредственный учитель и патрон Венецианова, художник-академик В.Л. Боровиковский еще с 1802 года входил в ложу «Умирающий Сфинкс», основанную А.Ф. Лабзиным, конференц-секретарем, а позже (с 1818 года) вице-президентом Академии художеств. В руководстве той же ложи числились еще как минимум двое влиятельных академиков, Д.Г. Левицкий и И.П. Чернов, что дает основания полагать, что российская художественная среда 1800—1810-х годов (и Академия художеств как институция, предназначенная для формирования художественных вкусов и профессионального сообщества) была в весьма серьезной степени затронута масонскими влияниями. И начинающий художник Венецианов, исходно наклонный к аллегории и символизации[2], навряд ли мог остаться в стороне — даже если предположить, что в силу каких-то особых обстоятельств он не был допущен в тот же «Умирающий Сфинкс».

Между тем, язык масонской символики был неотъемлем от российской художественной культуры означенного периода. Лучшим тому примером может служить картина, которая сводит вместе сразу две из перечисленных выше фигур, имеющих отношение к «Умирающему Сфинксу»: это написанный В.Л. Боровиковским в 1805 году портрет А.Ф. Лабзина (ил. 1). Досточтимый мастер[3] ложи изображен сидящим, положив скрещенные руки на обработанный камень, классический символ масонского «труда». В руках у него две книги, «не закрытые, но и не открытые». Правая рука, которая в оккультной символике ассоциируется с vita activa, скрывает под собой левую, символизирующую vita contemplativa[4]. Правая выдвинута на передний план и спокойным, уверенным жестом держит неведомую нам книгу с «соломоновой печатью» на обложке, заложив указательным пальцем какое-то, столь же неведомое нам место. Кисть левой руки, то есть, собственно, modusoperandi духовной деятельности, зрителю не видна — но зато прекрасно видны связанные с ней атрибуты. Она соприкасается с раскрытой книгой, значительно большей по размерам и объему, чем первая, «предъявленная миру»: на книге лежит циркуль, стандартный масонский символ самоограничения и тайны. Локоть правой руки опирается на эту книгу в одной-единственной точке, одновременно закрывая текст: показательно, что точка соприкосновения находится внутри очерченного ножками циркуля угла (здесь не лишним будет вспомнить о том, что едва ли не главное «публичное» лицо А.Ф. Лабзина — это переводчик, вводивший в российский контекст современную европейскую оккультную литературу: Карла фон Эккартсгаузена, И.Г. Юнг-Штиллинга и др.). Рядом с локтем на книге видна рукоять какого-то инструмента, но самого инструмента не видно: работа идет, но природа ее профану не явлена. На заднем плане на какой-то темный предмет (спинка кресла?) наброшена светлая материя. Понять, что это за вещь, достаточно трудно — художник изобразил ее весьма условно — но общий символический смысл вполне прозрачен: свет знания, покрывающий тьму незнания. Собственно о Сфинксе, который занимает на картине место, обычно отводимое для подписи художника, можно было бы уже и не упоминать.

Ил. 1. В.Л. Боровиковский. Портрет А.Ф. Лабзина. 1816. © Государственная Третьяковская галерея, Москва

Возможно, этот краткий анализ портрета Лабзина поможет нам повнимательнее присмотреться и к некоторым портретным работам Венецианова. Скажем, к так называемому «Крестьянину со скрещенными руками», написанному, вероятнее всего, в 1820-х годах (ил. 2), то есть уже в пределах интересующего нас «крестьянского» периода[5]. Критики практически единодушны в том, что крестьяне у Венецианова «живут и действуют просто и естественно», но позу персонажа, изображенного на этой картине, естественной назвать крайне трудно — «крестьянин» не сложил руки на груди, а именно скрестил их, прижав левую ладонь к правому плечу, а правую к левому, и развернут так, чтобы этот демонстративный жест был как можно лучше виден зрителю. Напомним, что в масонской символике именно эта поза характеризует «совершенного человека», natura naturans et naturata, «природу творящую и сотворенную», соединение Активного и Пассивного принципов (то есть в одном из возможных смыслов — то же самое, что и «соломонова печать») — место коему между Боазом и Якином, двумя колоннами при входе в масонский храм, символами этих двух противоположных начал, которым и надлежит быть объединенными в совершенном человеке. Правая рука видна целиком и отчасти скрывает левую, но при этом ладонь левой лежит поверх правого плеча: мирская деятельность скрывает деятельность духовную, но контролируется последней.

Ил. 2. А.Г. Венецианов. Крестьянин со скрещенными руками. © Государственный Русский музей, Москва

Фон, на котором изображен «крестьянин», к русским буколическим пейзажам и интерьерам не имеет никакого отношения — это массив не слишком отчетливо прописанного серовато-бурого камня, поделенный на светлую и темную половины так, что граница проходит вдоль вертикальной оси фигуры персонажа[6]. Собственно, и сам персонаж не слишком-то похож на русского крестьянина — хотя бы в силу очевидного (шея открыта) отсутствия наперсного крестика. Возможно, именно поэтому в каталоге Русского музея, где хранится эта работа, она значится под двойным названием: «Крестьянин со скрещенными руками» («Апостол Лука»). На последнюю мысль искусствоведов (коллекционеров?[7]), проводивших атрибуцию картины, видимо, натолкнули не только приведенные выше — достаточно очевидные — соображения, но и наличие среди работ В.Л. Боровиковского картины «Евангелист Лука» (1809), очень близкой по колориту.

Впрочем, если персонаж Боровиковского легко идентифицируется по стандартным атрибутам, не говоря уже о прямой авторской надписи, то на венециановской работе ни быка, ни нимба, ни книги, ни письменных принадлежностей нет — отчего соответствующее название картины остается предположением, причем предположением малоосновательным. Между тем, атрибуты, прямо сигнализирующие если не об имени, то о символическом статусе персонажа, на доске есть. Помимо скрещенных в специфическом жесте рук — это собственно камни. Персонаж сидит перед обработанной (по крайней мере с верхней, «рабочей» поверхности) каменной глыбой, на которой разложены небольшие и необработанныекамни: в масонской символике именно так маркируется разница между учеником и масоном, уже прошедшим определенные уровни посвящения. Таким образом, с достаточной долей уверенности можно утверждать, что перед нами символическое изображение масонского мастера, готового приступить к обработке душ. В этом смысле дополнительную информационную насыщенность может приобрести и фон. Пребывание во глуби земной четко соотносимо с одной из ключевых эзотерических максим, которую часто можно видеть на изображениях соответствующих предметов и интерьеров: V.I.T.R.I.O.L., «visita interior terrae, rectificandoque, invenies occultum lapidem» («сойди во глуби земные и, очистив оные, найдешь сокрытый камень»).

Итак, вне зависимости от того, что мы не можем с опорой на достаточно достоверные источники ни назвать конкретную дату посвящения А.Г. Венецианова в ложу «Умирающий Сфинкс», ни даже с полной уверенностью говорить о самом факте подобного посвящения, то обстоя-тельство, что масонская и, шире, оккультная символика была языком, на котором свободно «читали и писали» и сам Венецианов, и люди, способствовавшие его творческому и карьерному росту, сомнений у нас не вызывает. В его живописи переход к новому, «крестьянскому» периоду, с точки зрения историков искусства, приходится на самое начало 1820-х годов, когда он принялся за работу над «Гумном». Если сведения о том, что посвящение состоялось в марте 1821 года, соответствуют действительности, это многое объясняет. Но даже если вынести эту дату за скобки, в жизни Венецианова было другое судьбоносное впечатление, вероятно, имевшее место летом (см.: [Петрова 1991: 14]) того же, 1821 года, когда художник познакомился с картиной Ф.-М. Гране «Внутренний вид хоров в церкви Капуцинского монастыря на площади Барберини в Риме» (после 1813 года) (ил. 3) и, по его же собственным словам, «более месяца каждый день просиживал» (цит. по: [Савинов 1955: 55]) перед ней.

Ил. 3. Ф.М. Гране. Внутренний вид хоров в церкви Капуцинского монастыря на площади Барберини в Риме. 1818. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2018

Здесь мы выходим на еще одну неудобную для отечественных искусствоведов тему. Тот факт, что картина Гране серьезно повлияла на Венецианова, отрицать весьма непросто: хотя бы потому, что об этом прямо пишет сам художник[8]. Гораздо труднее понять, в чем именно сказалось это влияние. Если речь идет об изображении световых эффектов в интерьере, то картины Венецианова, преследующие эту цель, можно перечесть по пальцам одной руки. Если об изображении «предметов не подобными, а точными, живыми; не писанными с натуры, а изображающими самую натуру» [Там же] в том понимании «натуры», которое обычно стоит за рассуждениями о «правде жизни», «реалистическом изображении» русского крестьянина/пейзажа/быта (нужное подчеркнуть), — то возникает единственный вопрос: где все это у Гране. Единственное «реалистическое» достоинство, в котором нельзя отказать его картине, — это именно внешнее жизнеподобие, тщательно прописанные поверхности, световые эффекты и проч. В остальном к «реальной жизни» она имеет примерно такое же отношение, как лучшие образцы парадной сталинской живописи, поскольку в обоих случаях речь идет прежде всего о высказывании откровенно суггестивном, о сообщении визуальными средствами конкретного идеологического посыла. Подозревать Гране в том, что он едва ли не на импрессионистический манер изображал конкретное событие, схваченное в конкретный момент времени, не стоит: это серийная работа, в которой от воспроизведения к воспроизведению меняются персонажи[9], структура и смысловая наполненность изображенных сцен, детали интерьера, расположение источников света и интенсивность освещения — и все остальное, не считая насыщенности символическими деталями и атмосферы священнодействия и тайны. Что не удивительно, если иметь в виду общую эзотерическую направленность творчества Гране, начиная от сюжетов в данном смысле вполне очевидных, как в «Посвящении Жака де Моле»[10] или «Алхимике»[11], и заканчивая менее очевидными с этой точки зрения, но от того не теряющими оккультных коннотаций пейзажами и интерьерами, вроде эрмитажных «Монахов в пещере» из бывшего собрания князей Гагариных, семейства с богатыми масонскими традициями[12]. Значительному числу его работ, как и «капуцинской» серии, свойственна подчеркнутая семантизация света: картина может играть на противопоставлении «мирского» и «духовного» света, как в «Посвящении Жака де Моле», или на сопоставлении разных видов мудрости, проиллюстрированных разными видами света, как в «Монахах в пещере».

В этом контексте работа Гране с эффектами света заслуживает особо пристального внимания, причем отнюдь не только и не столько в плане внешнего правдоподобия; так что и природа того невероятно сильного впечатления, которое Венецианов получил от созерцания «Капуцинского монастыря» в Эрмитаже и которое оказалось определяющим для его дальнейшей творческой траектории, начинает играть совершенно новыми красками. Дело еще и в том, что скрытый семантический пласт встроен в эту картину по определению — если зритель понимает, какое именно помещение он видит перед собой. Внутренняя часовня для мессы (хоры) в монастырской церкви Санта-Мария делла Кончеционе стоит в буквальном смысле слова на костях, поскольку под ней расположена известная на весь мир крипта с останками тысяч монахов и мирян, так называемая римская Крипта капуцинов. Девиз, начертанный на пяти языках у входа в «Крипту трех скелетов», гласит: «Мы были как вы, вы станете как мы». Даже если забыть о той роли, которую сюжет смерти играет в масонской мифологии, и о мертвой голове как об одном из основных масонских символов, подобный «фундамент» не может не придавать любой сцене, разыгрываемой в часовне для мессы, коннотаций, прямо выводящих на смысловые порядки жизни / смерти, прошлого / настоящего / будущего, осмысленности повседневного существования и т.д.

Еще одна особенность часовни заключается в ее пространственной ориентации: в обычных христианских храмах на восток ориентирована закрытая алтарная стена, и потому свет проникает с любой стороны кроме восточной — если, конечно, у храма нет апсиды; часовня для мессы, расположенная в заалтарном пространстве, принимает свет с востока, причем через самую сакрализованную свою часть. Понятно, что Антонио Казони, по проекту которого в первой половине XVII века была построена церковь, скорее всего, никаких эзотерических смыслов в виду не имел — за исключением мистики сугубо христианской[13]. Однако для глаза, натренированного масонской символикой, подобная деталь просто не могла остаться незамеченной. Гране подчеркнуто приглушает свет, проникающий в часовню с юга и севера, давая полную волю ослепительному свету с востока, который по-разному очерчивает расположенные в различных частях помещения фигуры, отдельно организуя парад взглядов, направленных на кающегося грешника в нижнем правом (от зрителя) углу полотна. Картина представляет собой дар французского художника российскому императору Александру I, одержимому в середине—конце 1810-х годов идеей «Священного союза», мистико-политического прожекта, который имел целью — после победы над Антихристом-Бонапартом и гидрой революции — привести единую европейскую семью народов к новому золотому веку, на сей раз неотличимому от Царствия Божьего на земле. И в этом контексте трудно не заподозрить в фигуре кающегося брата посыл, окрашенный национальными французскими обертонами. Судя по антуражу, в часовне происходит обряд окропления святой водой, так называемый Asperges (лат. «Окропи»), названный по первому слову 9-го стиха 51-го Псалма[14], выражающего «глубокое сокрушение о содеянном грехе и усердную молитву о помиловании» [Молитвослов 2013: 15].

Впрочем, если учесть еще и достаточно широко известные мистические наклонности адресата, для которого долгое время концепция «Внутренней Церкви», мистического объединения избранных радетелей о судьбах человечества, была одним из базовых жизненных и политических ориентиров [Зорин 2001: 297—335], то на первый план при интерпретации подарка выйдут семантические поля, связанные с братством посвященных, служением Христу, обновлением духа, светом с востока и пр.

Ил. 4. Ф.М. Гране. Внутренний вид хоров в церкви Капуцинского монастыря на площади Барберини в Риме. Авторское повторение. После 1818. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2018

Гране написал эту композицию примерно в полутора десятках вариантов и активно рассылал их по тогдашним европейским «центрам влияния», судя по всему, всякий раз дорабатывая основное послание с расчетом на конкретного адресата. Весьма показательны в данном смысле изменения, которые он сделал в другом авторском повторении, написанном вскоре после 1818 года и оказавшемся в собрании Российской академии художеств (ил. 4). Неуместный в послании императору, который мыслил себя архитектором новой Европы, инициационный сюжет самым отчетливым образом выходит здесь на передний план. Кающийся брат исчезает, а вместо него в нижнем правом углу (и на том же месте, на котором в портрете Лабзина красуется Сфинкс) появляется многозначительно застывшая на пороге фигура художника с папкой для эскизов в руках и с обнаженной головой. Фигуры, расположенные вдоль дальней стены, по ту сторону света, превращаются в рериховидных старцев, охраняющих границу между мирами. Кстати, художник на картине — единственный, кто смотрит непосредственно на свет. Сей персонаж маркирует собой границу тайны, по эту, зрительскую сторону от которой сидит откровенно противопоставленная свету кошка, стандартный в европейском искусстве символ похоти и мирских соблазнов.

2. «Гумно»

Первой работой Венецианова, которая ознаменовала собой новый, «крестьянский» период его творчества и в которой он даже с чисто технической точки зрения действительно попытался применить световые эффекты, подсмотренные у Гране, искусствоведы единодушно признают «Гумно», написанное между 1821 и 1823-м и экспонировавшееся в 1824 году на выставке в Академии художеств (ил. 5). Первое, что бросается в глаза при взгляде на картину, — это атмосфера той же тихой и медитативной созерцательности, что характерна для полотен Гране. В этом чистом, просторном помещении, где на полу ни соринки, в середине рабочего дня персонажи заняты чем угодно, только не тяжелым крестьянским трудом. Самая приметная фигура здесь — женщина, сидящая на переднем плане: судя по всему, она собралась перемотать или размотать оборы на левой ноге (правая разута), но отчего-то остановилась и «подвисла» посреди этого несложного процесса, держа концы оборов так, словно это уздечка, которой она взнуздала левую ногу. Правая рука спокойно лежит поверх вытянутой правой ноги. На женщине праздничная, не рабочая одежда (как и на второй бабе, стоящей у противоположного края картины), а под правой рукой лежит совершено неуместный на гумне серп (вторая баба держит в руке точно такой же). В группе из четырех человек, к которой принадлежит вторая баба, центром является сидящий крестьянин; он держит в руке довольно странный предмет, напоминающий небольшой совок, и пристально смотрит на свою обутую на одну ногу визави. В центре помещения видна коническая куча зерна, на удивление аккуратно «подрубленная» по краям: в зерне торчит лопата, отчего-то рукоятью, а не лопастью. Справа и слева от зерна стоят две запряженные пустые двухколесные повозки. В ту, что слева от зрителя, впряжена темно-гнедая лошадь, которую держит под уздцы спокойно стоящий крестьянский парень, обутый в лапти: он тоже прописан темными тонами, но очень тонким слоем, так что просвечивает насквозь. У той повозки, что справа, суетятся два крестьянина, не то разворачивая ее, не то поправляя гужи: лошадь здесь белая, оба крестьянина босые, одеты в светлое платье и ярко освещены. У дальней стены перпендикулярно двум первым стоит третья повозка, судя по всему, груженная необмолоченными снопами. На полу лежат две метлы и пехло, образуя вместе с кучей зерна и торчащей из нее лопатой продольную пространственную ось. Свет падает внутрь помещения из трех проемов, создавая и впрямь почти «гранетный» эффект глубины пространства.

![]()

Ил. 5. А.Г. Венецианов. Гумно. © Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, 2018

Вся сцена в целом оставляет ощущение тотальной постановочности — персонажи отчетливо позируют каждый на своем месте. Женщина, перевязывающая оборы на переднем плане, выглядит особенно интересной, если сопоставить ее с другими персонажами полотен Венецианова, которых отличает потрясающее сходство поз: во-первых, они обуты на одну ногу, либо сидят так, что одной ступни не видно, а во-вторых, это исключительно женщины и дети. Абсолютное сходство позы дает нам «Крестьянский мальчик, надевающий лапти», который тоже, в полном противоречии с названием картины, лаптей не надевает и не снимает, а сидит, внимательно глядя в сторону, вытянув босую правую ногу так, что надевать на нее что бы то ни было категорически не представляется возможным, и положив обе руки на плотно поджатую к себе обутую левую (левая рука при этом «придвигает» ногу, а правая спокойно лежит на колене). Босую правую ногу вытягивает перед собой, положив на колено правую руку, и героиня «Девушки на сеннике», взятая в таком ракурсе, что левой ее ноги мы практически не видим. Поджал под себя левую ногу и «Спящий пастушок». Здесь самое время вспомнить о том, что во время масонского посвящения проходящий инициацию кандидат должен быть «не обут и не разут»: при первом посвящении (в ученики) разута левая нога и обнажено левое плечо, при втором (в подмастерья) обнажаются, соответственно, правые нога и плечо.

Венецианов не «пишет с натуры» крестьян и крестьянскую жизнь, он пишет «самую натуру» — в том специфическом смысле, который слово это имело в лексиконе мистически ориентированных натурфилософов в конце XVIII — начале XIX века, многое позаимствовавших у неоплатоников. «Натура» есть душа этого мира, порожденная высшей Душой и сохранившая в себе память о золотом веке, о единстве, в котором не было места разрушительной поступи времени. Она нерасчленима на отдельные сущности, на внешнее и внутреннее, она и есть тот внутренний храм, который должен интуитивно познать и обрести в себе самом и во всем окружающем великолепии бытия каждый истинно посвященный. Тихая задумчивость, которая объединяет большинство «крестьянских» персонажей Венецианова, более всего похожа на вслушивание, попытку настроить внутренний слух на музыку сфер. И то, что это выражение лица он сообщает по преимуществу крестьянским женщинам и детям[15], вполне укладывается не только в сугубо колониальную логику феминизирующего и «пуэризирущего» взгляда на «природного человека»[16], но и в «опрощенческую» тенденцию в русском мистицизме рубежа 1810—1820-х годов, бытовавшую, скажем, в духовидческом кружке Екатерины Татариновой, постоянными посетителями которого были и Лабзин, и Боровиковский (см.: [Эткинд 1998: 381—384])[17]. Даже если эти крестьяне писаны с реальных людей, они прежде всего являют собой не замутненные барской культурой осколки той самой Натуры, и «считывать» их, застывших между мирами, надлежит именно в этом качестве. Внимание к тщательной фиксации этих «детей природы» может иметь под собой подоплеку, сходную с той, что заставляла Ф.П. Толстого, вице-президента Академии художеств и одну из крупнейших фигур в истории русского масонства, выписывать филигранные «портреты» ягод и цветов: если воспринимать человека как мастера вселенной, призванного заново одухотворить природу, почувствовав скрытую в ней красоту и придав ей должную форму, то именно этим и должен заниматься «посвященный» художник.

Не стоит воспринимать вышеизложенные соображения как попытку превратить Венецианова в записного мистика: в конце концов, статуарность большинства написанных им фигур вполне можно объяснить и тем обстоятельством, что изображать фигуры в движении ему явно было не слишком удобно — на протяжении всей художнической карьеры. Судя по оставшимся эго-документам, Алексей Гаврилович был кем угодно, только не интеллектуалом (см.: [Эфрос, Мюллер 1931]). Резкая смена творческой манеры в результате «мистических» импульсов, полученных им на рубеже 1810—1820-х годов, может — хотя бы отчасти — объясняться сугубо прагматическими соображениями: такие влиятельные в художественном мире фигуры, как Лабзин и Боровиковский, должны были с одобрением отнестись к рождению «русского Гранета», и на делах самого художника это могло сказаться более чем позитивно[18]. Впрочем, вне зависимости от той степени, в которой оккультные идеи оказали влияние на взгляды самого Венецианова, они на протяжении нескольких лет, собственно и превративших этого художника в значимую для истории русского искусства фигуру, составляли «грамматику» его визуальных высказываний — и грамматику эту полезно различать.

Однако вернемся к «Гумну». Глубину пространства, создаваемую за счет световых эффектов, Венецианов использует несколько иначе, чем Гране. У французского живописца продольная ось, вокруг которой стоится изображение, задается прямой светотеневой перспективой, организующей симметричное распределение масс, рефлексов и цветовых пятен. Главный источник света очевиден и максимально прозрачен по смыслу (cвет с востока): особенно если обратить внимание на то, насколько усердно художник приглушает все остальные — два зашторенных боковых окна под сводом и свечи в руках у служек. Этот божественный свет задает и направление движения персонажей; единственный диссонансный аккорд здесь — поперечно расположенная коленопреклоненная фигура кающегося брата, вокруг которой формируется целая сеть из взглядов других монахов. Он одновременно включен в эту общность и противопоставлен ей, он не является единственным центром композиции: многие братья вообще не обращают на него внимания, будучи заняты отправлением ритуала. Он — отпавшая на время часть, которая столь же буднично должна вернуться в число избранных. Но свет — та субстанция, которая связывает разные сюжеты на этом полотне в единое целое.

Картина Венецианова, прежде всего, организована горизонтально, а не вертикально, плотнее прижимая сюжет «к земле»: и за счет общих пропорций полотна, и за счет того, что интерьер ограничен сверху достаточно низкой крышей гумна, — причем впечатление это усиливается благодаря мощным продольным и поперечным балкам. Продольная ось также «работает» на сюжет, но и организованное вокруг нее движение, и распределение источников света решены принципиально иным образом. Физическим центром интерьера у Гране был аналой, вместилище священного текста, вокруг которого свершается круговорот земного движения и «посюсторонней» ритуализированной сюжетики, пронизанной мощным и однонаправленным потоком света, который дробится далее на «частные» рефлексы. У Венецианова в самом центре пола располагается пирамида, причем пирамида, составленная из бесчисленного количества зерен, традиционной библейской метафоры человеческих душ: более емкого образа масонского «труда» можно и не придумывать. Источников света здесь три, и они равномерно распределены по трем планам картины, сообщая пространству дополнительную глубину и усложняя работу со светом — как в смысле чисто художественном, так и на символическом уровне.

Смысл движения, выстроенного вдоль центральной оси и вокруг пирамиды из зерна, также иной, чем у Гране — и прежде всего это связано с зеркальным перераспределением уровней сакральности между передним и дальним планами изображения. Из трех входов, пропускающих свет вовнутрь гумна, «природность» Венецианов сообщил только самому дальнему, сквозь который видно пышное одиноко стоящее дерево. Рядом с этим входом, но уже под крышей гумна, стоит повозка, нагруженная необмолоченными снопами — на символическом смысле этого груза в контексте общей метафоры гумна как места, на котором очищают зерно, как нам кажется, отдельно останавливаться смысла нет. Фигура, которая стоит рядом с этой повозкой, наполовину скрыта конским крупом, но руки ее протянуты к снопам. Серединный источник света поставлен так, что ярко вырисовывает белую лошадь и активно движущихся возле нее босых людей (масон, проходящий посвящение в степень мастера, разут на обе ноги) — и, наоборот, подчеркнуто оставляет в полумраке лошадь темной масти вместе с пассивно стоящим с ней рядом обутым крестьянским парнем. Образы для Боаза и Якина, в сочетании с расположенным между ними местом для «Совершенного человека», вкупе с символикой Пассивного и Активного принципов и встречного движения между мирами, также найдены достаточно говорящие. Показательно и то, что фигура адепта, который стоит на восходящем пути (крестьянский парень с темной лошадью), написана так, словно перед нами не образ реального человека, а призрак, сквозь который видна тыльная стена здания — это пройденный этап, сохранивший значимость только в контексте общей смысловой структуры творимого «труда».

Третий источник света расположен где-то за спиной зрителя — и высвечивает всех основных персонажей картины. У левой от зрителя, темной притолоки «портала», которым венчается восходящий ученический путь de profundis, сидит уже знакомая нам женщина, обутая на одну ногу. Рядом с ней на помосте — отложенный в сторону серп, совершенно неуместный с производственной и столь же очевидный с символической точки зрения: время и смерть утратили актуальность. У противоположной, светлой притолоки сидит солидного вида крестьянин со странным предметом в руке, не похожим ни на один инструмент, который мог бы пригодиться на гумне, но зато очень напоминающим мастерок — причем не строительный, а отделочный, прямоугольный: не для того, чтобы скреплять камни между собой, а для того, чтобы стена перестала состоять из отдельных камней. Он пристально смотрит на полуобутую женщину, а между ними на полу лежат инструменты, при помощи которых зерно сгребают и сметают в ту самую пирамиду, вокруг которой здесь закручен сюжет. Рядом с ним — три женщины: одна с серпом, привычное положение которого на время передышки не отменяет того факта, что он пересекает горло владелицы (время вернулось); вторая как раз сметает с пола остатки мякины; третья серп держит в руке и указывает Мастеру направление дальнейшего движения, к выходу обратно в мир, к активной деятельности по преобразованию оного, что вполне соответствует общей «новиковской» идеологии «Умирающего Сфинкса». Повозка с белой лошадью, стоящая на выход, и два активно что-то делающих с ней босых человека довершают циклический сюжет о посвящении в «архитекторы мира сего» и затем о непременном переходе к созидательному «труду»: каковым как раз в это время занялся, уехав в деревню и собрав там школу собственных учеников, и сам Венецианов.

3. «Спящий пастушок»

А теперь обратимся еще к одной, внешне безыскусной работе Венецианова, к «Спящему пастушку» (ил. 6) — начав с ее структурных особенностей. Перед нами обычные для классической европейской пейзажной живописи три пространственных плана. Передний, затемненный, — привычное место для пары значимых деталей, так или иначе вписанных во внешнюю визуальную «рамку», которая, как правило, призвана облегчить зрителю «вход» в предложенную проективную реальность. Венецианов помещает здесь и впрямь массивную, и впрямь несколько неестественно напряженную (если считать ее реалистическим изображением спящего подростка) фигуру с застывшей на весу левой рукой и откатившейся в сторону шляпой. Мало того, он еще и привлекает к этому плану дополнительное внимание, назвав картину не «Летний вид» и не «Берег реки Ворожбы в среднем течении», а именно «Спящий пастушок»[19]. Раздражение отечественных искусствоведов, столь увлеченных его открытиями в области национального пейзажа, можно понять: эта фигура, которая пейзаж скорее заслоняет собой, нежели приглашает в него, попросту «торчит» из облюбованного ими контекста — отчего они предпочитают либо обойти ее вниманием, либо списать на дефект замысла и исполнения картины (см.: [Савинов 1955: 115; Батажкова 1966: 28] и др.). А если учесть еще и крайне скромные размеры доски, на которой написана картина (27,5 на 36,5 см), то степень озабоченности художника родными елками именно в этой конкретной работе оказывается сильно преувеличенной.

Ил. 6. А.Г. Венецианов. Спящий пастушок. © Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, 2018

Средний план, который в классическом пейзаже освещен наиболее ярко и/или контрастно и, как правило, включает в себя наибольшее количество семантически нагруженных деталей, здесь, напротив, как будто «недотянут». Строгостью композиции он не отличается, выполнен в ровных тусклых тонах, деревья и строения кажутся расставленными в достаточно случайном порядке, две вписанные в него человеческие фигурки сюжетно никак не связаны между собой, детально не прописаны и видны не полностью. Дальний план, которому надлежит быть холодноватым и который необходим для придания пространству должной глубины, а также для деталей самого общего «фонового» уровня, здесь действительно холодноват, максимально пуст и невыразителен — а значимых деталей лишен напрочь, если только не считать значимой деталью саму эту пустоту и невыразительность.

Стремление найти в «крестьянском» Венецианове отправную точку для почвенного, «антиакадемического» пейзажа привело к тому, что восторженные славословия П.П. Свиньина, имевшего обыкновение открывать исконно русских гениев в любой сфере человеческой жизнедеятельности, были приняты за raison d’être венециановского творчества как такового. Между тем, стоит только повнимательнее присмотреться к композиционным особенностям «Спящего пастушка» — и он окажется вписан в весьма представительную традицию, в которой пейзаж также играет свою, причем весьма значимую роль: но только роль эта с национальным колоритом может быть связана разве что в самом общем смысле.

Начнем с того, что именно эта композиция, в которой крупная лежащая на переднем плане фигура дополнена пейзажной экфрасой, является одной из наиболее узнаваемых в европейском искусстве и известна в сотнях вариантов. И, как правило, центральная фигура выступает в роли сюжетообразующего высказывания, по отношению к которому пейзаж являет собой высказывание фоновое, комментирующее: во всех этих бесконечных «Венерах», «Нимфах» и «Пастушках» название картины есть сигнал, привлекающий внимание именно к персонажу на переднем плане. Родоначальником традиции — в системном, едва ли не жанровом смысле слова — стал Джорджоне, автор «Спящей Венеры» (1510).

Эта «исходная точка» не оставляет сомнения в том, что от самых начал пейзаж в означенной традиции носил символический характер. Творчество Джорджоне является одной из значимых визуальных составляющих специфической венецианской мифологии Terraferma, в рамках которой суетность, пустота и тотальная зарегламентированность городской жизни противопоставлялись буколической простоте (и, одновременно, духовной и интеллектуальной насыщенности) «усадебного» существования в принадлежавших Венеции областях Северной Италии, где венецианский нобилитет с удовольствием приобретал и строил загородные виллы. Искусствоведы до сих пор спорят о том, насколько живопись Венецианской школы, заново открывшей пейзаж для европейского искусства, зависит от пасторальной традиции в литературе Возрождения (подробнее см.: [Яйленко 1999]), однако после базовых работ Э. Панофски, Э. Гомбриха и др. [Panofsky 1939; 1955; Gombrich 1967—1986; Clark 1952 etc.] символическая природа ренессансного пейзажа сама по себе сомнений не вызывает.

На полотне Джорджоне главной «держательницей» символических смыслов является сама фигура спящей Венеры, в которой равно значимы как природа богини, так и ее актуальное состояние. Нет смысла комментировать «область ответственности» античной Афродиты / Венеры, и понятно, что наиболее очевидный посыл картины — эротический, сопряженный с представлениями о свободной, «аркадской» любви на лоне природы в противопоставлении любви «цивилизованной», городской, над которой довлеют неизбежные социальные условности. Впрочем, в контексте платонически ориентированной культуры Возрождения природа этого посыла как минимум двойственна. Не умаляя значимости эротики телесно-провокативной, он выводит нас на систему смыслов, отсылающих к платоновской Афродите Урании и, соответственно, к целому комплексу интеллектуально-элитарных практик, неотъемлемых от культуры ренессансного гуманизма[20].

Сон богини также «двоится». Собственно сюжетная его составляющая вскрывает целый пласт античных мифологем, обыгрывающих сцену эротизированного подглядывания: от застигнутых врасплох богинь, которые непременно и жестоко наказывают наглеца (Актеон, Тиресий и прочие фигуранты трагического извода этой истории), до бесконечной череды симпосиастических сатиров, которые с привычной комедийной безнадежностью преследуют нимф. Но спит на наших глазах не просто Венера — спит Античность, вожделенная и недосягаемая эпоха, перед которой можно преклоняться, о которой можно грезить, но воскресить ее и оказаться в ней нельзя, по крайней мере в «актуальной» реальности. Однако, повесив на стене своего венецианского палаццо картину, подобную «Спящей Венере» Джорджоне, ты получаешь изысканную возможность в любой момент подойти к окошку, за которым тебя ждет не только вполне «реализуемая» Terraferma, куда ты можешь уехать не сегодня, так завтра; само это качество принципиальной достижимости грезы в какой-то степени переносится и на Античность.

Таким образом, пейзажная экфраса, открывающаяся за спиной у Венеры, оказывается исходно обременена дополнительными смысловыми рядами. Пень от срубленного дерева, вполне очевидный символ «оконченного бытия», который расположен строго в композиционном центре картины, не только служит точкой отсчета для разграничения пространственных планов, но и четко сопряжен с подчеркнуто эротизированным жестом руки. Этот же пень делит средний план на две равновесные зоны, различающиеся по степени глубины, при том что одна, приближенная к зрителю, представляет природу окультуренную, с достаточно крепким крестьянским хутором, прилепившимся к античной развалине вроде тех, которые позже так нравились Юберу Роберу; а другая дает просторный пейзаж с не вполне различимой группой светлых строений в самой отдаленной его точке — ровно там, где художник, рисующий комикс в 1930-е годы, расположил бы филактер с изображением того, о чем грезит персонаж. Зоны дополнительно помечены деревьями, стоящими по обе стороны от пня; на стороне «античной грезы» это, судя по всему, южная акация с тонким и прямым стволом, на стороне «сельских радостей» — раздвоенный северный дубок. Дальний план поддерживает это противопоставление, сводя «возвышенную» горную цепь слева и «низменный» морской залив, обставленный рукотворными башнями, — справа. Развернутое к зрителю лицо Венеры эффектно выделяется на фоне темного «дикого» камня, «прорастающего» сверху молоденьким аполлоновым лавром: если бросить взгляд на другие картины Джорджоне, то можно заметить, что именно здесь художник любит располагать подчеркнуто символически нагруженные пещеры и источники[21].

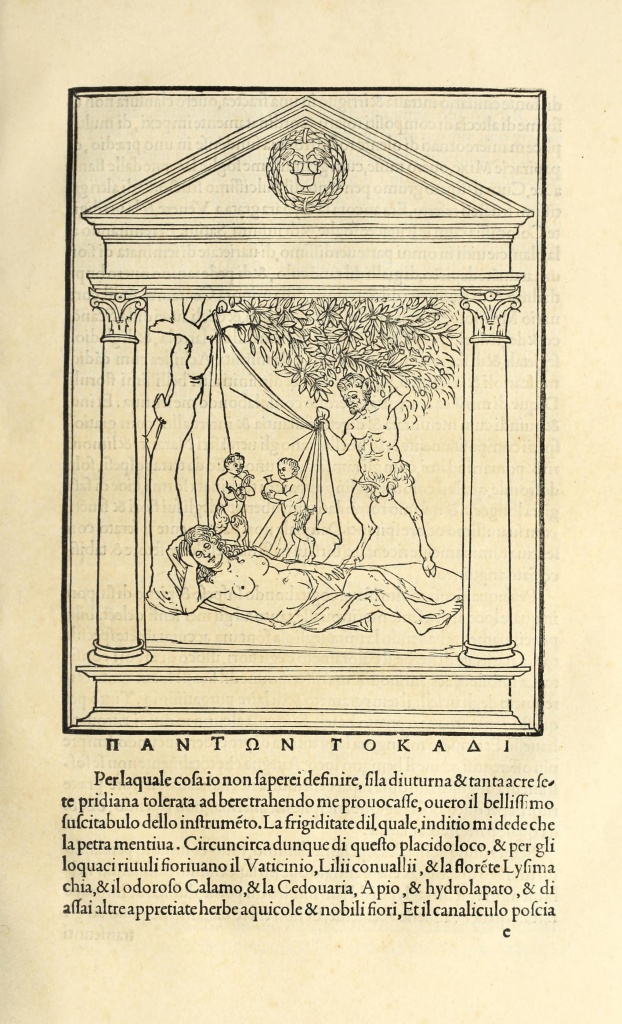

Кроме того, значимым для нашего исследования может оказаться еще одно обстоятельство. Мы далеки от убежденности в том, что те или иные картины Джорджоне прямо иллюстрируют вполне конкретный литературный текст, анонимную «Гипнэротомахию Полифила», вышедшую в 1499 году в венецианском издательстве Альда Мануция и, в отличие от большинства других альдин, обильно снабженную иллюстрациями, автор которых также неизвестен (см.: [Патронникова 2014: 60—62]). Однако сам факт знакомства Джорджоне с этим изданием, оказавшим мощное формирующее влияние не только на современников, но и на позднейшую (XVI—XIX веков) гуманистическую и оккультную традицию, у нас сомнения не вызывает. Как и то обстоятельство, что «Спящая Венера» с чисто композиционной точки зрения являет собой своеобразную реплику одной из иллюстраций к «Гипнэротомахии» (ил. 7) с обнаженной нимфой (богиней?), спящей под деревом; к нимфе подкрадывается возбужденный сатир, приподнимающий над ней покров; под покровом стоит парочка satirini, один с кувшином, другой с дудочкой. Картинка передает изображение на источнике, в котором пять нимф, представляющих аллегории пяти чувств, призывают искупаться Полифила; источник носит название Panton tokadi, то есть «исток всего» или «мать всех вещей». Полифил ищет Полию, чье имя переводится с древнегреческого как «седина» или «древность»; имя самого героя можно перевести либо как «Многолюб», либо как «Любящий Полию», то есть, собственно, Древность. Конечная точка на пути влюбленной пары — остров Кифера, царство высшей архитектурно-природной гармонии, владеет которым Венера. Джорджоне буквально копирует позу спящей нимфы, убрав все остальные фигуры и назвав героиню Венерой — тем самым перенеся на последнюю роль Panton tokadi. Таким образом, картина, не являясь иллюстрацией к роману, приобретает мощный литературный подтекст, а фигура на первом плане превращается в универсального проводника и посредника, открывающего дорогу к тому, что стоит искать.

Ил. 7. Иллюстрация к «Гипнэротомахии Поли фила» (F. Colonna. Poliphili Hypne — rotomachia, ubi humana omnia non nisi somnium esse docet, atque obiter plurima scitu sane quam digna commemorat. Venetiis: Mense decembri. M.ID. in aedibus Aldi Manutii, accuratissime. 1499. P. 77. Boston Public Library (Rare Books Department) copy.archive.org)

Здесь следует заметить, что весь этот поиск происходит во сне главного героя, и первая же иллюстрация в книге дает нам фигуру уснувшего под деревом Полифила в позе, развернутой зеркально по сравнению со спящей богиней и оттого удивительно напоминающей позу венециановского пастушка — но только с руками, скрещенными на манер венециановского же «Крестьянина».

У нас нет никаких прямых оснований утверждать, что Венецианов держал в руках одно из многочисленных переизданий «Гипнэротомахии», самое близкое по времени из которых вышло в новом французском переводе в 1804 году[22]. Но в том, что этот текст, столь значимый для оккультной традиции, был прекрасно знаком людям вроде А.Ф. Лабзина, оказавшим на художника серьезное формирующее воздействие, сомневаться не приходится — особенно если учесть невероятную популярность сюжетов, восходивших к «Гипнэротомахии» в российской культуре XVIII века, начиная прямо с галантного романа Поля Тальмана «Le voyage a l’ilе d’Amour» (1663), изданного в 1730 году в переводе В.К. Тредиаковского под названием «Езда в остров Любви». К тому же делать из художника, пусть и не учившегося в Академии, но получившего звание академика, полного профана, не владеющего основами актуальных на тот момент культурных кодов, тоже, наверное, не стоит[23].

Впрочем, о том, что спящий венециановский пастушок не так прост, прямо свидетельствует деталь первого плана, мимо которой прошли все интерпретаторы этой работы, — черная шляпа с выглядывающим из нее белым платком, уже упоминавшийся масонский символ Знания, скрывающегося под темнотой незнания, Посвященного, спрятавшегося под маской простеца. Кстати, именно на платке художник предпочел поставить свою монограмму. Весьма любопытен и жест персонажа, действительно крайне нелепый, если перед нами реалистически трактованный спящий подросток, — и вполне осмысленный, если мы имеем дело с фигурой посредника. Эта свободно висящая в воздухе рука вовсе не приглашает нас в пейзажную экфрасу; это жест дарения, и обращен он к зрителю. Если вспомнить об умении Венецианова разворачивать перспективу (не в чисто живописном, а в символическом аспекте) — как в «Гумне», где он организует движение смыслов из глубины к переднему плану, то перед нами оказывается «перевертыш», похожий на тот, что когда-то давным-давно Тициан сработал с придуманной Джорджоне фигурой лежащей Венеры. Нас вовсе не приглашают в среднерусский пейзаж; совсем наоборот, зритель оказывается в позиции привилегированного наблюдателя, который оглядывается на пейзаж с пейзанами, елочками и гумном с другого берега реки — и осенен благословляющим жестом «спящего» на границе посредника.

Библиография / References

[Батажкова 1966] — Батажкова В. Венецианов. Ленинград: Художник РСФСР, 1966.

(Batazhkova V. Venecianov. Leningrad, 1966.)

[Венецианов 1831] — Венецианов А. Письмо к А.Ф. Воейкову // Литературные прибавления к Русскому инвалиду. 1831. № 33. 25 апреля. С. 257—261.

(Venetsianov A. Pis’mo k A.F. Voejkovu // Literaturnye pribavleniya k Russkomu invalidu. 1831. № 33. 25 April. P. 257—261.)

[Венецианов 1980] — Алексей Гаврилович Венецианов. Статьи. Письма. Современники о художнике / Сост. А.В. Корнилова. Л.: Искусство, 1980.

(Aleksej Gavrilovich Venecianov. Stat’i. Pis’ma. Sovremenniki o hudozhnike / Ed. by A.V. Kornilova. Leningrad, 1980.)

[ГРМ 2002] — Государственный Русский музей. Генеральный каталог музейного собрания. Живопись: В 15 т. / Науч. рук. Е. Петрова. Т. 2: Первая половина XIX века (А—И) / Науч. ред. тома Г. Голдовский. СПб.: Palace Editions, 2002.

(Gosudarstvennyj Russkij muzej. General’nyj katalog muzejnogo sobraniya. Zhivopis’: In 15 vols / Ed. by E. Petrova. Vol. 2: Pervaya polovina XIX veka (A—I) / Ed. by G. Goldovskij. Saint Petersburg, 2002.)

[Зорин 2001] — Зорин А. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России последней трети XVIII — первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

(Zorin A. Kormya dvuglavogo orla… Literatura i gosudarstvennaya ideologiya v Rossii poslednej treti XVIII — pervoj treti XIX veka. Moscow, 2001.)

[Кучурин 2012] — Кучурин В. Материалы для изучения эзотерической традиции в России в первой четверти XIX в.: Письма А.Ф. Лабзина к Д.П. Руничу // Aliter. 2012. № 1. С. 88—133.

(Kuchurin V. Materialy dlya izucheniya ehzotericheskoj tradicii v Rossii v pervoj chetverti XIX v.: pis’ma A.F. Labzina k D.P. Runichu // Aliter. 2012. № 1. P. 88—133.)

[Мацих 2010] — Мацих Л. Интервью для «Эха Москвы» в цикле «Братья» (24.02.2010) // https://memphis-misraim.ru/library/

articles/bratya-24-02-2010 (дата обращения: 27.05.2017).

(Macih L. Interv’yu dlya «Ehkha Moskvy» v cikle «Brat’ya» (24.02.2010) // https://memphis-misraim.ru/library/articles/bratya-24-02-2010 (accessed: 27.05.2017).)

[Михайлин 2017] — Михайлин В. Раб как антропологическая проблема: взгляд из России / Доминирование и контроль. Интерпретация культурных кодов 2017. Саратов: ЛИСКА, 2017. С. 3—55.

(Mihajlin V. Rab kak antropologicheskaya problema: vzglyad iz Rossii / Dominirovanie i kontrol’. Interpretaciya kul’turnyh kodov 2017. Saratov, 2017. P. 3—55.)

[Молитвослов 2013] — Краткий православный молитвослов с пояснениями. М.: Издательство Московской Патриархии, 2013.

(Kratkij pravoslavnyj molitvoslov s poyasneniyami. Moscow, 2013.)

[Патронникова 2014] — Патронникова Ю. Роман Ф. Колонны «Гипнэротомахия Полифила» (1499) в контексте ренессансной культуры рубежа XV—XVI вв. Дис. … канд. филос. наук. М.: МГУ, 2014.

(Patronnikova Yu. Roman F. Kolonny «Gipnerotomahiya Polifila» (1499) v kontekste renessansnoj kul’tury rubezha XV—XVI vv. Dis. … kand. filos. nauk. Moscow, 2014.)

[Петрова 1991] — Петрова Е. А. Венецианов. «Гумно». Л.: Изд. ГРМ, 1991.

(Petrova E. A. Venecianov. «Gumno». Leningrad, 1991.)

[Савинов 1955] — Савинов А. Алексей Гаврилович Венецианов. Жизнь и творчество. М.: Искусство, 1955.

(Savinov A. Aleksej Gavrilovich Venecianov. Zhizn’ i tvorchestvo. Moscow, 1955.)

[Эткинд 1998] — Эткинд А. Хлыст. Секты, литература и революция. М.: Новое литературное обозрение, 1998.

(Ehtkind A. Hlyst. Sekty, literatura i revolyuciya. Moscow, 1998.)

[Эфрос, Мюллер 1931] — Венецианов в письмах художника и воспоминаниях современников / Вступ. статьи, ред. и примеч. А. Эфроса и А.П. Мюллер. М.; Л.: Academia, 1931.

(Venecianov v pis’mah hudozhnika i vospominaniyah sovremennikov / Ed. by A. Ehfros and A.P. Myuller. Moscow; Leningrad, 1931.)

[Яйленко 1999] — Яйленко Е.Я. Пастораль, образы природы и идиллической сельской жизни в венецианской живописи и графике эпохи Возрождения. Дис. … канд. искусст. М.: МГУ, 1999 (http://www.dissercat.com/content/pastoral-obrazy-prirody-i-idillicheskoi-selskoi-zhizni-v-venetsians… (дата обращения: 25.09.2018)).

(Yajlenko E.YA. Pastoral’, obrazy prirody i idillicheskoj sel’skoj zhizni v venecianskoj zhivopisi i grafike ehpohi Vozrozhdeniya. Dis. … kand. iskusst. Moscow, 1999 (http://www.dissercat.com/content/pastoral-obrazy-prirody-i-idillicheskoi-selskoi-zhizni-v-venetsians… (accessed: 25.09.2018)).)

[Bonfait, Le Normand-Romain 2003] — Bonfait O., Le Normand-Romain A.French Artists in Rome: Ingres to Degas, 1803—1873 / Ed. by R. Diederen. Exh. cat., Dahesh Museum of Art. New York, 2003.

[Clark 1952] — Clark K. Landscape into Art. London: John Murray, 1952.

[Colonna 1804, 1811] — Colonna F. Le Songe de Poliphile / Trans. J.G. LeGrand. Paris, 1804. Parma, 1811.

[Gombrich 1967—1986] — Gombrich E. Studies in the Art of the Renaissance. London: Phaidon, 1967—1986.

[Panofsky 1939] — Panofsky E. Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the Renaissance. New York: Oxford University Press, 1939.

[Panofsky1955] — Panofsky E. Meaning in the Visual Arts. New York: Garden City, 1955.

[Walsh 1971] — Walsh J.Jr. The Painter’s Light. Exh. cat., The Metropolitan Museum of Art. New York, 1971.

[1] На масонском сайте http://www.mason.ru (доступ от 30 мая 2017) он значится как посвященный в ложе «Умирающий Сфинкс» в марте 1821 года.

[2] Что заметно даже в таких его полотнах, как парадный портрет К.И. Головачевского, представленный им в 1811 году в качестве квалификационной работы на звание академика, где три детские фигуры, окружающие инспектора Воспитательного училища Академии, олицетворяют Живопись, Ваяние и Зодчество [Савинов 1955], правая рука Головачевского в «дающем» жесте покоится на раскрытой книге, при этом создавая преграду между взглядом зрителя и текстом — как то характерно для традиционных изображений Исиды — и т.д.

[3] Титул руководителя масонской ложи.

[4] Настойчивое повторение в изобразительных источниках, так или иначе имеющих отношение к кругу Лабзина, одного и того же мотива — скрещенных рук, где правая скрывает левую — может быть осмыслено в контексте сугубо «внутрицеховой» масонской полемики между «новиковцами» и «поздеевцами», в которой первые, включая и Лабзина, отстаивали необходимость активной просветительской работы «в миру». См.: [Кучурин 2012].

[5] Здесь следует оговориться, что относительно датировки этой работы существуют разные мнения. В каталоге ГРМ [ГРМ 2002: 121] она датируется 1810-ми годами, правда, с оговорками. К тому же единственным приведенным основанием для такой датировки является датировка из выставочного каталога 1983 года.

[6] Таким образом, фон комментирует правую и левую стороны персонажа.

[7] На обороте доски, на которой написана картина, неведомой рукой начертано в дореволюционной орфографии: «Ап. Лука Венецiановъ № 1907».

[8] «…сия картина произвела сильное движение в понятии нашем о живописи» — и далее [Венецианов 1831: 257]. Цитата, которую за последние сто лет не привел только ленивый.

[9] Вплоть до тотальной гендерной трансформации, когда монахи меняются на монахинь.

[10] Музей Кальве, Авиньон.

[11] Собрание Фонда химического наследия, Филадельфия (дар Роя Эддельмана).

[12] Г.П. Гагарин (1745—1808) был руководителем нескольких российских лож, а также принимал активное участие в деятельности лабзинского «Умирающего Сфинкса» на ранних этапах его существования. Его сын, П.Г. Гагарин (1777—1850), входил в руководство самой влиятельной в России ложи «Астрея», но бывал и в «Умирающем Сфинксе».

[13] См.: [Walsh 1971: 8], где свет в картине Гране назван метафорой присутствия Господня.

[14] См.: [Bonfait, Le Normand-Romain 2003: 37, 63]. В православной традиции Псалом 50.

[15] Если, конечно, не списывать данное обстоятельство исключительно на «демографические» причины: скажем, на большую доступность женщин и детей в качестве натурщиков.

[16] О трансляции подобных аттитюдов российскими элитами по отношению к крестьянам см.: [Михайлин 2017].

[17] Ср. приведенную там же реплику Е.А. Головина: «Не надобно удивляться, что действия духовные… открываются в наше время преимущественно перед низшим классом людей», а высший класс весь «окован прелестью европейского просвещения, то есть утонченного служения миру и его похотям» (цит. по: [Эткинд 1998: 383]).

[18] Инерции этого импульса хватило, судя по всему, менее чем на десять лет. В 1822 году Лабзина высылают в Симбирскую губернию, где он и умирает в 1825-м. В том же году умирает и Боровиковский, а затем начинается новое правление, при котором не то что принадлежность к тайным обществам, но и просто интерес к оккультным штудиям становятся попросту небезопасны. И Венецианов возвращается к акаде-мической живописи: основную часть его работ в 1830-е годы составляют заказные портреты, декоративные панно, жанровые сценки — в которых он сохраняет «крестьянский» колорит, но именно в режиме «колорита».

[19] Или «Спящий мужичок», как в письме к А.Ф. Воейкову от 1831 года, см.: [Венецианов 1980: 49].

[20] Прогулки с томиком Вергилия по идиллическим пейзажам, сельские концерты, переносящие участников в иначе не досягаемую Античность, литературно-перформативные игры на свежем воздухе и т.д.

[21] Ср.: «Три философа», «Сельский концерт», «Закат».

[22] [Colonna 1804], переиздано в 1811 году в Парме.

[23] Которыми владел даже семнадцатилетний лицейский выпускник Александр Пушкин, начавший с обращения к Венере как «богине Цитеры», т.е. Киферы, оду «Вольность».