Опубликовано в журнале НЛО, номер 3, 2018

Марк Липовецкий (Университет Колорадо, Болдер, США; профессор; докт. филол. наук)

Mark Lipovetsky (University of Colorado, Boulder, USA; Professor; Doctor of Philology)

leiderma@colorado.edu

Ключевые слова: постмодернизм, неоконсерватизм, П. Померанцев, В. Сурков, А. Дугин

Key words: Postmodernism, neo-conservatism, Peter Pomerantsev, Vladislav Surkov, Alexander Dugin

УДК/UDC: 32.019.51+82.0

Аннотация: В статье обсуждается применимость постмодернистской терминологии для описания современной политической культуры в России. Анализируются различные формы культурного квазипостмодернизма, в частности интерпретация этого понятия в сочинениях А. Дугина.

Abstract: The article discusses applicability of the postmodernist terminology to the description of current political culture in Russia. It analyzes different misuses of postmodernism in contemporary Russian culture, in particular, Alexander Dugin’s interpretations of this concept.

1

Все началось с поэта и депутата Московской гордумы Евгения Бунимовича, который в 2001 году опубликовал в «Новой газете» (№ 21, 26 марта) статью «Путин как инсталляция», в которой называл Путина «зеркалом русского постмодернизма»[1]. Поэт-депутат упирал на «эклектику и фрагментарность» путинской идеологической позиции — и вытекающий отсюда эффект непредсказуемости. Также обсуждалась ностальгическая симуляция соцреализма, когда «старые песни о главном» плавно перешли в новый советский-постсоветский гимн в третьей редакции С.В. Михалкова. Кроме того, поминались симулякры и автор «Generation П» как пророк, предсказавший «торжество поколения Путина, путинцев, а вовсе не “Пепси” и даже не самого Пелевина, как он, может, тщеславно рассчитывал» [Бунимович 2001].

Через полгода случится 9/11, и все в один голос заговорят о «конце постмодернизма», о «новой серьезности» и т.п.[2] В российской культурной среде начала тысячелетия «новая серьезность» выразится, во-первых, в активной кампании по продвижению «нового реализма» во главе с будущим защитником Донбасса Захаром Прилепиным; во-вторых, в провозглашении новым словом новой литературы романа Проханова «Господин Гексоген», опубликованного лидером постмодернистского культуртрегерства издательством «Ad Marginem». Скандал вокруг романа Проханова (см. о нем: [Кукулин 2008]) сопровождается, с одной стороны, легитимацией ультраправых сил в качестве «модных» и «интересных», а с другой — расколом поколения тридцатилетних, из которого выделяется плеяда поклонников и пропагандистов «черносотенства», «хтони» и нового «большого стиля» (Д. Ольшанский, Л. Данилкин, Л. Пирогов); в Петербурге с аналогичной программой выступят авторы издательства «Амфора» во главе с П. Крусановым. В политике, как известно, с этого времени все более настойчивым становится курс на патриотизм и имперский «неотрадиционализм» (Л. Гудков и Б. Дубин), где под традицией понимаются противоречащие друг другу идеологические дискурсы, якобы объединяющие советский и царский режимы.

Казалось бы, постмодернизм был побежден и забыт. Однако разговоры о связи российской политической риторики и практики с постмодернизмом затихли лишь ненадолго. Как отмечала в 2012 году Елена Петровская, на западе «дебаты о постмодернизме отгремели еще в 80-е годы прошлого века. Иными словами, если этот термин, использованный для характеристики современной социокультурной ситуации, мог еще вызывать эмоции тогда, то сейчас его употребление, конечно, никого не задевает. Но это опять-таки там. А вот здесь, у нас, это слово наполнилось новым, поистине захватывающим содержанием на переходе от 2011 к 2012 году. Теперь раздражение, которое оно регистрирует, становится откровенно политическим» [Петровская 2012]. Петровская имеет в виду интерпретации, связанные с протестами 2011—12 годов. Например, такую:

Большинство участников митингов или, по крайней мере, тех, кто задавал тон событиям, принято относить к так называемому креативному классу. <…> Креативный класс — это стержень эпохи постмодерна, той эпохи, в которой мы, собственно, сейчас живем, он — создатель, носитель и защитник самого духа постмодернизма. Каковы основные черты людей постмодерна (будем опираться на Фредрика Джеймисона и Перри Андерсона)? «Утрата любого чувства истории, и как надежды, и как памяти» (П. Андерсон). <…> Укорененность людей постмодерна в структурах капитала, в основном транснационального. <…> Равнодушие к прагматическим интересам… Включенность в интернет, причем интернет используется не только как средство коммуникации, но и как инструмент самоидентификации. Интернет как глобальный интегратор сегментированных локальных групп, выпавших из каких бы то ни было иерархий (сломавших их?). Интернет как вершина, апофеоз постмодерна, инструмент, давший огромные новые возможности коммуникаций… [Фадеев 2012].

Однако и до 2012 года звучали сходные интерпретации текущей политситуации. Приведу несколько цитат.

Д.А. Пригов (2006): «…общество засело в транзитности. Это состояние не очень комфортное, поэтому делаются попытки выбраться из него в некую псевдоморфозу империи… Это напоминает скрепы и подпорки на разрушающемся доме: дома практически нет, а скрепы и подпорки остались. Действительно — постмодернистское государство» [Шаповал 2014: 124].

Лев Рубинштейн (2007): «Так или иначе, но и постмодернизм вошел в быт. А что самое главное и интересное — он прочно вошел в политическую практику и его стилистические особенности вовсю эксплуатируются бодрой шоблой всяческих политтехнологов нового призыва» [Рубинштейн 2007].

Александр Дугин (2011): «Все, что вокруг нас, постмодерн. Но ярких философов нет. Постмодерн, возможно, не предполагает такой фигуры, как яркая личность. <…> Партия “Единство” постмодерн. Березовский постмодерн. Абрамович постмодерн. Не-постмодерн — это неумные отсталые люди» [Некрасов].

С новой силой интерпретация российской политики в свете постмодернизма расцветает с подъемом «патриотического дискурса» после аннексии Крыма и войны с Украиной, усиливаясь после избрания Трампа президентом США. Тут, правда, намечаются некоторые расхождения. Например, лидер «Pussy Riot» Надежда Толоконникова в 2014-м писала о том, что «политический акционизм теряет силу с каждым днем, потому что государство уверенно перехватило инициативу: теперь оно — художник, и оно творит с нами все, что вздумается. Борис Гройс сказал бы, что Путин продолжает традицию сталинского тотального искусства (почитайте — “Gesamtkunstwerk Сталин”!), когда целая страна, 1/6 суши — произведение искусства одного человека» [Толоконникова 2014].

Напротив, официозный генеральный директор и член президиума Российского совета по международным делам Андрей Кортунов настаивает, что с победой Трампа и Брекзитом эпоха постмодернизма (понятого, впрочем, весьма своеобразно, к чему я еще вернусь) заканчивается и наступает благословенный неомодернизм [Кортунов 2017].

Мне скажут, что неожиданного в том, что контркультурщица говорит о постмодернизме властей, а представитель официоза, наоборот, настаивает на том, что Кремль возглавил переход от постмодернизма к неомодернизму (понятому как национализм)? Однако, в отличие от многих других культурно-политических дискуссий, в вопросе о политическом постмодернизме сходные точки зрения не «приписаны» к определенным дискурсивным формациям, а могут чередоваться по мере развития событий, как это происходит, например, в выступлениях такого известного либерального политкомментатора, как Александр Морозов.

Так, в октябре 2013 года он видел отличительные черты российской политики, с одной стороны, в троллинге со стороны власти и возросшей роли «фриков в политическом и информационном менеджменте», а с другой, в радикальном постмодернизме оппозиционно настроенной интеллигенции: «“Здесь ничего не поправишь. Господь, жги!” Радикальный постмодернистский слоган, популярный несколько лет назад в сетях, теперь принимает форму массового и социологически значимого общественного настроения. Видимо, в Кремле не понимают этого» [Морозов 2013]. В 2014-м, после захвата Крыма, он утверждал, что новая «ситуация неопределенности» знаменует отказ от кремлевского медийного постмодернизма: «…аншлюс Крыма показывает, что это вовсе не “игра в Горбачева”. Это игра в “Гитлер-Сталин”. Это игра в силовую политику 30-х годов ХХ века. И надо понимать, что это уже не “Пелевин”, то есть не политика постмодернистской риторики, которая раздражает, вызывает смех, производит впечатление фарса, но при этом не имеет отношения к реальным изменениям и той цене, которую надо платить» [Морозов 2014][3]. Однако уже в 2017-м постмодернизм возвращается в аналитику Морозова, так сказать, со стороны Трампа: «Видимо, есть прямая связь между post-truth и фейками — с одной стороны, и длительным доминированием философского и литературного постмодернизма — с другой. Ведь все мы, так сказать, “конструктивисты”. И скорее всего, “эпоха фейка” — это просто зенит постмодернизма, его пышная фаза… Но ведь не только онтология, но и вся социальная стратификация поставлена под сомнение еще до всяких “фейков”. А вот теперь и окончательно весь литературный и философский “конструктивизм” переместился в сферу коммуникации и полностью занял все пространство. Фактов больше нет» [Морозов 2017]. Сходно рассуждает и Лилия Шевцова, которая видит в Трампе результат кризиса постмодернизма в политике и вместе с тем его наивысшее проявление:

Обама пришел в Белый дом на закате постмодернизма — целого этапа в мировой истории, который стал временем относительности, политической эклектики и отказа от принципов как внутри либеральных демократий, так и на международной арене. <…> Думаю, что любой новый президент США, будь то Клинтон либо кто другой, столкнулись бы с проблемой кризиса постмодернизма. Короче, с последствиями глобализации, политической корректности, отсутствием идеологических ориентиров и возникшей волной национал-популизма — как реакции на эту эклектику. <…> Но здесь есть и парадокс! И еще какой! Трамп, ставший реакцией на эклектику, сам является гротескным символом постмодернизма, отрицая вообще все принципы и нормы. Он стал воплощением реальности, которая создается сознанием, порой болезненным [Волчек 2017].

Вторит этим аналитикам и Петр Померанцев, который в программе Би-би-си от 24 марта 2017 года ставит знак равенства между Путиным и Трампом, видя в них торжество политического постмодернизма, снявшего различие между правдой и фикцией, фактом и фабрикацией [Померанцев 2017]. Эту концепцию — на примере путинского медийно-политического режима, знакомого ему изнутри (Померанцев в течение 2000-х работал на российском телевидении), — он с большим успехом разработал в книге 2014 года «Nothing Is True and Everything Is Possible: Adventures in Modern Russia», ставшей международным бестселлером. Книга, в свою очередь, выросла из статьи Померанцева 2011 года, посвященной Владиславу Суркову и опубликованной в «The London Review of Books» под названием «Путинский Распутин» («Putin’s Rasputin»). В Суркове Померанцев увидел главного дизайнера современной России, сумевшего создать гибрид постмодернизма и авторитаризма, который сам Померанцев называет «постмодерным авторитаризмом». По его мнению, с постмодернизмом произошло то же самое, что и с социализмом в начале ХХ века, — «Россия усвоила модную и как бы освободительную идеологию социализма, превратив ее в орудие угнетения» [Pomerantsev 2011].

Новопереведенные постмодернистские тексты придают блеск сурковской модели власти. Лиотара в России начали переводить только в конце 1990-х, именно в то время, когда Сурков вошел в правительство. Автор «Околонуля» любит обращаться к таким лиотаровским концептам, как кризис метанарративов и фрагментация правды — эти идеи до сих пор свежо звучат в России… [Pomerantsev 2011].

В книге Померанцев развивает эту мысль дальше:

Сурков любит обращаться к новым постмодернистским текстам, только что переведенным на русский. Кризис метанарративов, невозможность правды, симуляция и симулякры… но в следующую минуту он уже говорит о том, как презирает релятивизм и любит консерватизм, а затем наизусть по-английски цитирует «Сутру подсолнуха» Аллена Гинзберга… Гений Суркова состоит в том, чтобы разрывать привычные ассоциативные цепи, поженить авторитаризм и современное искусство, использовать правозащитный язык для оправдания тирании, форматировать и переформатировать демократический капитализм до тех пор, пока он не превратится в собственную противоположность [Pomerantsev 2015: 87—88].

В эти дебаты вмешался и сам Сурков, который в знаменательную дату, 7 ноября 2017 года, опубликовал на сайте RT статью «Кризис лицемерия. “I hear America singing”». Здесь он обрушивается на «лицемерие» — американское и, шире, западное: «…двойные стандарты, ханжество, двуличие, тройные стандарты, политкорректность, интриги, пропаганда, лесть, лукавство широко распространены не только в политике». При этом «лицемерие» в его изложении сливается с перформатизмом, а главным героем эпохи объявляется «трикстер, плут, обманщик, игрок». То есть речь идет все о том же политическом постмодернизме, хотя само словосочетание в статье не звучит. Сурков, по-видимому, обеспокоенный растущей популярностью своего демонического образа, созданного Померанцевым, отрекается от роли творца «постмодерного авторитаризма». Он с постмодернизмом борется:

…лицемерие отвратительно, эффективно и неизбежно. Но гипокритические дискурсы, языки, на которых лгут, метафоры лицемерия периодически устаревают. От частого повторения маскировочные фразы обесцениваются, несоответствия и нестыковки начинают выпирать. <…> Лишенные общего языка различные социальные группы обособляются, чтобы создать свой «правдивый» диалект. Наступает смешение языков, турбулентность, длящаяся до тех пор, пока в спорах и столкновениях общество не дойдет до отчаяния и смирения с какой-нибудь новой полуправдой, с реформированным и «улучшенным» лицемерием [Сурков 2017].

Эта риторика совпадает с риторикой Трампа, который пришел к власти как борец с «лицемерием» и «политкорректностью» либералов. Она же свойственна многим правоконсервативным движениями, которые, по формулировке Сильвии Зассе и Сандро Занетти, готовы винить «постмодернистские нарративы» во всех бедах мира [Зассе, Занетти 2017].

Но, может быть, Сурков притворно критикует Запад, а на самом деле имеет в виду созданную при его личном участии систему (от трикстера трудно ожидать прямодушия)? В таком случае политический поворот к открытому национализму и империализму, произошедший в 2014-м, следует понимать как «спасительную симплификацию системы» (выражение Суркова), необходимую для того, чтобы предотвратить ее крах. Сам этот мыслительный ход отчетливо напоминает культурную логику, описанную в «Критике цинического разума» Слотердайка. Как доказывает философ, нацизм приобретает популярность как сила, способная сдержать разгул цинизма и мошенничества (трикстерства) в период Веймарской республики. Нацисты выступали как борцы с двусмысленностью, неопределенностью и обманом — всем тем, что сегодня называют словом «постмодернизм». Орудием «спасительной симплификации» служила редукционистская мифология расового превосходства и германской миссии. Однако, декларируя возвращение к порядку, доказывает Слотердайк, Третий рейх развивал на новом уровне все то, с чем, казалось бы, боролся, — манипуляции дискурсом, театральность, двусмысленность. Слотердайк ссылается на роман Клауса Манна «Мефистофель» (по нему снят знаменитый фильм Иштвана Сабо; эту логику акцентирует и Тим Тыквер в недавнем сериале «Вавилон. Берлин» (2017)). Слотердайк пишет: «Клаус Манн одним из первых увидел цинические компоненты фашистской “идеологии”. Он показал наличие родства между артистом и фашистским политиком в их пристрастии к блефу (см. роман “Мефистофель”)» [Слотердайк 2009: 605]. Ни в коем случае не настаивая на исторических параллелях, напоминаю об этом только для того, чтобы «снять» оппозицию между так называемым «политическим постмодернизмом» и «спасительной симплификацией». Они ничуть не противоречат друг другу, а, напротив, легко совмещаются. Впрочем, об этом — говоря о Трампе — уже сказала Л. Шевцова, хотя, думается, она сильно преувеличивает «постмодернизм» этой политической фигуры[4].

Разумеется, существует множество других примеров интерпретации неоконсерватизма как постмодерного феномена — хоть в путинской, хоть в трамповской интерпретации. Но даже эта краткая выборка, на мой взгляд, достаточно представительна. Во всяком случае, она позволяет поставить вопрос о том, что авторы этих высказываний понимают под постмодернизмом и как эти характеристики о-формляют современную политическую риторику, тем самым конструируя восприятие политической реальности?

2

Читая эти и похожие высказывания, нельзя не подивиться единодушию, объединяющему практиков постмодернизма (даже таких мудрых, как Пригов или Рубинштейн) и людей, знающих о постмодернизме большей частью понаслышке. Какие же значения связывают с этим понятием те, кто говорит о политическом постмодернизме? Назовем главные из них:

● эклектичность, соединение гетерогенных стилистических и дискурсивных (а также идеологических) элементов;

● аморализм, отказ от этики, как и вообще отрицание всего ценного и иерархичного;

● отсутствие логики, отказ от причинно-следственных связей, торжество абсурда;

● разрушение категорий «правда», «реальность», «факт», заменяемых «гиперреальностью симулякра» (Бодрияйр) или перформансами, акциями, использующими реальность в качестве материала для эстетической практики.

На этой почве оформляется понимание постмодернизма как режима откровенного и самодостаточного обмана (нередко связываемого с фигурами трикстеров, фриков, аферистов и т.п.).

Насколько оправданны эти характеристики постмодернизма?

Бодрийяровская «гиперреальность симулякра», создающая картину реальности с помощью медийных образов, — это черта, скорее, постмодерности как исторического периода, чем постмодернизма как дискурсивной системы. Особенно если понимать постмодерность по Ф. Джеймисону как третью, глобализованную и постиндустриальную фазу капитализма. Показательно, что в недавнем интервью Джеймисон говорит о своей уже классической книге «Пост-модернизм, или Культурная логика позднего капитализма» (1991) следующее: «…было бы лучше, если бы я ввел различие между постмодерностью как историческим периодом и постмодернизмом как стилем» [Jameson 2016: 144].

К тому же, будем откровенны, не нам, выросшим в СССР и принимавшим кадры из фильма Эйзенштейна «Октябрь» за документальную съемку штурма Зимнего, учившимся по учебникам с вымаранными фамилиями и подчищенными фотографиями и по сей день окормляемым фильмами про 28 героев-панфиловцев, не нам удивляться «альтернативным фактам» — они, эти псевдофакты, всегда лежали и продолжают лежать в основе авторитарных режимов и их нарративов.

При этом все критики «политического постмодернизма» повторяют одну и ту же ошибку: конструктивизм, действительно важный для постмодернистской логики, они принимают за «отмену реальности». Но, как справедливо замечают Сильвия Зассе и Сандро Занетти:

Выдвигающий подобные тезисы сам становится производителем некоего «постмодернизма», который не имеет ничего общего с постмодернизмом «настоящим». <…> Теоретики, причисляемые к постмодернизму… каждый по-своему анализировали, каким образом функционируют различные конструкции (религии, политические идеологии, расовые теории, гендерные роли). Они, однако, не являются авторами этих конструкций. Более того, эти построения ими либо деконструировались, как это делал Деррида, либо, как у Фуко, интерпретировались в качестве дискурса <…> Исходить из предпосылки о сконструированном характере чего-либо совершенно не означает, что сконструированное не является реальным. Теоретики постмодернизма ничего подобного не утверждают. Да и зачем им это? На примере религий вполне успешно можно показать, что конструкция не просто реальна — она существует тысячелетиями и постоянно порождает новые реальности [Зассе, Занетти 2017].

Что же касается эклектики, абсурдизма, мнимого аморализмa — то это черты, скорее, модернизма и авангарда, чем постмодернизма. Оксюморон и катахреза давно признаны доминантными тропами авангардного письма [Дёринг-Смирнова, Смирнов 1980; Van Baak 1987]. ОБЭРИУ с их эстетикой абсурда появляются в русской культуре задолго до изобретения постмодернизма. «Аморальный» вызов общественной нравственности является нормой для всех авангардных и многих модернистских течений (влияние Ницше, но не только это). Фигура трикстера также является центральной для русского модернизма — в диапазоне от Шарикова, Бени Крика и Хулио Хуренито до Остапа Бендера и Воланда со свитой [Lipovetsky 2011].

Другое дело, что в русском постмодернизме, во-первых, в силу его попыток компенсировать прерванную эволюцию авангарда, а во-вторых, из-за общей контркультурной направленности андеграунда, в котором происходило формирование русского постмодернизма, эти черты такжеприсутствуют. Но не они отличают постмодернизм от модернизма и авангарда, не они формируют его оригинальную эстетику и дискурсивную логику.

Во всех приведенных (и аналогичных) характеристиках примечательным образом упускаются главные свойства постмодернизма[5]. А именно:

● «Недоверие к метанарративам» (Лиотар): если у Лиотара речь шла прежде всего о метанарративах, восходящих к Просвещению (прогресс, рациональность, свобода), то в практиках русского постмодернизма сложилось два направления критики метанарративов — одно, связанное главным образом с мифологиями коммунистической идеологии и соцреализма (соц-арт), другое — с мифами «высокой культуры» (поздний концептуализм и необарокко).

● Подрыв и деконструкция бинарных оппозиций (Деррида) как форм культурной репрессии (как известно, в оппозиции один из членов всегда привилегирован, тогда как другой заведомо унижен или демонизирован). На этой стратегии строится освобождающий смысл постмодернистских дискурсов. Этот процесс прослеживается как в поэтике (деконструкция метафизических оппозиций в «Москве—Петушках», идеологических — в соц-арте, стилистических и дискурсивных — в карточной поэзии Рубинштейна; культурных — у Сорокина), так и в политике постмодернизма, который естественным образом связан с интеллектуально-политическими дискурсами феминизма, квир и ЛГБТ, мультикультурализма и культурного релятивизма. Примечательно, что, когда слово «постмодернизм» возникает в российском политическом или политизированном контексте, ассоциация между постмодернизмом и этими дискурсами возможна, только если речь идет о «Гейропе» и американской «политкорректности».

● С критикой бинарных оппозиций также связан постмодернистский конструктивизм (или же антиэссенциализм), т.е. рассмотрение социокультурных категорий (обычно вписанных в бинарные оппозиции) не как «природных», «вечных», «ментальных» или национальных констант, а как продуктов определенных культурных процессов, неизменно претерпевающих исторические изменения. Примеры критики эссенциализма в русском литературном постмодернизме не так уже часты — наиболее представителен в этом отношении поздний Пригов, а также, например, Н. Байтов и П. Пепперштейн, менее последовательны — Сорокин и Пелевин.

О том, насколько антиэссенциализм болезнен для официальных российских «дискурс-монгеров» (если воспользоваться словцом Пелевина), можно судить не только по риторике «вечной» российской духовности, неразрывно связанной с ее не менее вечной имперской миссией, рассказами о «духовных скрепах», якобы вырастающих из православия и определяющих «национальные культурные коды». В недавнем романе «Ультранормальность», подписанном «Натан Дубовицкий» — что предполагает авторство Суркова, — в качестве зловещего оружия застойного истеблишмента будущего (действие происходит в 2024 году) представлен именно конструктивизм, якобы позволяющий переформатировать, а значит, и контролировать реальность. Зловещий лектор-лингвист — как потом выясняется, участник могущественного заговора — излагает сущность конструктивизма, представляя его как способ манипуляции, т.е. как особого рода жульничество, а не как метод анализа, выявляющий историческую природу категорий языка и мышления:

— В разных языках предусмотрены разные понятия, и они не всегда соотносятся друг с другом. Умело манипулируя понятиями, можно напрямую заставить человека видеть то, что он до сих пор не замечал, и скрывать от него то, что вы хотите скрыть. Это не обман, не НЛП и не гипноз. Я называю это недокументированными возможностями языка…

— Есть и более наглядные примеры. Кто-нибудь знает, что такое «раса»? <…>

— Вы уверены? — уточнил человек.

Половина рук в этот момент опустилась.

— Понятие «раса» существует только в европейских языках. Оно выведено из латыни, хотя сама латынь никогда не знала, что такое «раса». Само слово придумал Иммануил Кант. Одни исследователи полагают следом за Жозефом Артюром де Гобино, что расы всего три, другие говорят о десятках рас. Для кого-то кавказец — белая раса, а для кого-то отдельная — кавказиотская. Другие китайцев называют желтой расой, хотя, если сделать поправку на загар, их цвет кожи не отличается от кожи представителей белой расы. Четвертые говорят, будто русские — потомки арийцев, но арийцы — выходцы из Индии и Ирана. Их кожа землянистого цвета, глаза карие, а волосы темные. При всем при этом в других культурах нет ничего, что можно было бы соотнести с понятием «раса». Не является ли раса тем, что отсутствует в природе и присутствует только в человеческом воображении?

— Как это нет расы? — громко, практически на автомате, возмутился Стрельцов [главный герой романа. — М.Л.]. <…>

— Понятие расы придумано во время Великих географических открытий, введено в широкое употребление благодаря лоббизму работорговцев, чтобы обеспечивать трудовыми ресурсами колонии в Новом мире. Для определения различия в расах выбраны совершенно случайные признаки — цвет кожи, форма черепа. Такими же случайными признаками вполне могли быть цвет глаз или длина указательного пальца. Тогда расы делились бы по-другому, мы бы имели дело не с желтой, черной или белой расой, а с карей, голубой и серой, а в случае с пальцами — короткой, средней и длинной.

— Но расы же существуют… — неуверенно произнес грузный мужчина.

— Да, они реальны для нас. Так же как для японцев реальны птицы-демоны тэнгу… — Он сделал паузу. <…> Теперь, когда мы можем с помощью этого слова выделить определенных людей, то можем уже определять ее как отдельную социальную группу и делать с ними все, что заблагорассудится. Например, подвергнуть дискриминации, начать выявлять их и отказывать им в каких-то правах, можем сказать, что это результат дегенерации и они подлежат лечению, теорию под это подвести, а потом из мест лечения отправлять на исправительные или терапевтические трудовые работы. Они будут, конечно, недовольны, начнут объединяться и отстаивать свои права, лезть в политику, доказывать, что они тоже такие же. Будет происходить абсолютно то же самое, что и с расовыми группами. Разве нет? Да что я говорю? Разве не так пролезли в политику такие группы, как вегетарианцы, экологи и недавно легализованные в Европе педофилы? То есть группы, никогда не имевшие никакого отношения к политике… [Дубовицкий 2017]

Пример «расы», разумеется, выбран не случайно. Если в постмодернистском дискурсе обнажение сконструированной природы таких категорий, как раса или этнос, подрывает эссенциалистские основания репрессии, то в интерпретации героя Дубовицкого-Суркова — таким образом «некая группа» «пролезает в политику»: «Разве не так пролезли в политику такие группы, как вегетарианцы, экологи и недавно легализованные в Европе педофилы?»

С одной (постмодернистской) стороны, конструктивизм функционирует как принцип анализа, с другой (условно говоря, «патриотической») — на первый план выходит его политическая инструментализация. Инструментализация конструктивизма, как ни странно, прекрасно сочетается с эссенциализмом, поскольку рассматривает сам конструктивизм как «политтехнологию», лишь отвлекающую внимание от «фундаментальной», т.е. эссенциалистски понятой, природы реальности (отсюда протесты главного героя романа Дубовицкого-Суркова). Показательно, что по ходу действия конструктивизм оборачивается набором «магических» канцеляризмов, подчиняющих слушателей воле говорящего.

Другой пример похожей связки эссенциализма с квазипостмодернизмом, похоже, представляют нынешние руководители Администрации Президента, и в частности А.Э. Вайно как создатель нооскопа и автор трактата «Капитализация будущего». Виталий Куренной, проанализировавший труды Вайно, показывает, что его рассуждения об управлении метафизическими «субстанциями» пространства, времени и жизни «с помощью “протоколов”, “правил игры”, которые формирует “элита”, она же “superкласс”», представляют собой пародийно воспроизведенную «философию “постмодернизма” местного разлива»:

Теоретики постмодерна имели в виду, конечно, свою скромную благую цель — эмансипировать нас от разных «данностей», которые мы считаем само собой разумеющимися и которым непроизвольно подчиняемся. <…> Но никто из них не предполагал, что в голове российских теоретиков управления все это воспарит до идеи, отменяющей всякую реальность, место которой заступает безграничная возможность конструирования новых правил каких угодно игр [Куренной 2016].

Куренной утверждает, что, помимо постмодернистской теории, вторым источником подобных концепций, которые не только инструментализируют конструктивизм, но и абсурдным образом придают ему метафизическое (а точнее, магическое) значение, — является советская дискурсивность, в свою очередь вобравшая в себя авангардные теории начала ХХ века, от фантастической «философии общего дела» Николая Федорова до «тектологии» Александра Богданова. Однако, думаю, и «метафизический конструктивизм» — тоже советского происхождения и восходит к системным теориям кружка Г.П. Щедровицкого, которого И. Кукулин справедливо сравнивает с прогрессорами братьев Стругацких: «Создаваемая в рамках ММК <Московский методологический кружок> теория деятельности… должна была, по мысли ее создателей, обеспечить возможность прогнозирования и управления развитием разных форм социально значимой деятельности» [Пископпель 2004: 29; цит. по: Кукулин 2007]. Показательно, что язык Щедровицкий рассматривал как важнейший инструмент социального программирования: «как метадеятельность по созданию “программ” и “норм” речевой деятельности (языковедение как инженерия)» [Пископпель 2004: 34; цит. по: Кукулин 2007]. Если тут и есть сходства с постмодернистской теорией, то они не намеренны, а, скорее всего, случайны.

Одним словом, то, что современные комментаторы называют постмодернизмом неоконсервативной политики, по существу, не имеет ничего общего с важнейшими характеристиками постмодернизма. Это недоразумение либо воспроизводит русские литературные образцы, действительно смешивавшие постмодернистскую и авангардные поэтики, либо объявляет постмодернистскими достаточно универсальные характеристики текущего периода в истории. Более того, перед нами именно феномен реакции, поскольку во всех этих и сходных «апроприациях» постмодернистской риторики и «технологии» прослеживается стремление «отразить» или инструментализировать либеральные дискурсы, связанные, в представлении многих, с «диктатурой постмодернизма».

Но если это не постмодернизм, тогда что?

3

Петр Померанцев цитирует Глеба Павловского, говорившего: «Главное различие между пропагандой в СССР и новой России состоит в том, что… в советское время концепция правды имела значение. Даже когда врали, старались сделать вид, что говорят “правду”. Сегодня никто даже и не пытается доказать, что это “правдa”. Можно говорить все, что угодно. Создавать реальности» [Pomerantsev, Weiss 2015: 9]. Померанцев называет эту стратегию ведущим принципом «авторитарного постмодернизма». Однако было бы безответственно утверждать, что постмодернизм безразличен к категории правды. Напротив, постмодернизм создает систему эстетических и теоретических подходов, которые позволяют понять, как создается и меняется то, что мы считаем правдой. Как я уже говорил выше, не постмодернизм породил гиперреальность симулякров — он обнажил принципы ее функционирования (как, например, это сделал Пелевин в «Generation П»).

To, о чем говорит Павловский и о чем написал свою книгу Померанцев, носит другое название — цинизм. Если угодно, постмодерный цинизм. Но не постмодернизм. Путаница между цинизмом и постмодернизмом возникла не сегодня — ей, например, посвящена книга Тимоти Бьюеса «Цинизм и постмодерность», вышедшая двадцать лет назад (1997). Причину такой подмены этот исследователь видит в «онтологизации постмодернизма» — «…постмодернизм понимается как онтологическое описание состояния объективной реальности (разрушение метанарративов), нежели как стратегия концептуального отношения к объективной реальности (“недоверие к метанарративам”[6]). Таким образом, постмодерность, так сказать, материализуется, трансформируясь из серии критических гипотез в новейшую манифестацию Мирового Духа (Geist), воплощающего в свою очередь наивысшую точку прогресса» [Bewes 1997: 2].

Книга Померанцева, название которой я бы перевел как «Все вранье, и все возможно: Приключения в современной России», не случайно стала самой читаемой книгой о России за, возможно, последние десять лет, если не больше. Она интересна именно попыткой задокументировать разнообразные формы цинизма в политической и медийной культуре современной России. Померанцев то и дело натыкается на один и тот же культурный механизм: а именно — сосуществование взаимоисключающих идеологий/дискурсов в одном и том же сознании/семиотическом пространстве/институции. Если выражаться более точно, то правильнее говорить не просто о сосуществовании взаимоисключающих парадигм, но о плавных, никак и ничем не маркированных переходах от одной парадигмы к другой. Приведу несколько примеров.

Вот что Померанцев пишет о кремлевском политическом дискурсе: «Кремль стремится овладеть всеми формами политического дискурса, чтобы не дать ни одному независимому движению развиться за пределами его стен. Москва может чувствовать себя олигархией утром, демократией днем, монархией к ужину и тоталитарным государством перед сном» [Pomerantsev 2015: 79]. О российских СМИ: «Продюсеры, работающие в Останкино, в своей частной жизни могут быть либералами, с выходными в Тоскане и европейскими вкусами во всем. Когда я спрашиваю, как они совмещают профессиональную и личную жизнь, они смотрят на меня как на дурака и отвечают: “За последние двадцать лет мы пережили коммунизм, в который мы никогда не верили, пережили и демократию, и мафию, и олигархию, и мы давно поняли, что все это иллюзии, что все пиар”» [Ibid.: 210]. О социальной психологии: «Раньше я думал, что эти два мира находятся в конфликте друг с другом, но на самом деле они пребывают в состоянии симбиоза. Как будто так нужно, чтобы в одно мгновение у тебя была одна идентичность и другая — в другое. Так что ты всегда расщеплен на мелкие частицы и никогда ни к чему не испытываешь полной привязанности <…> Но в этой расщепленности есть и огромный комфорт: чувство вины принадлежит “публичному” “я”. Это не ты воровал из бюджета/снимал пропагандистское шоу/декларировал лояльность Президенту — это всего лишь роль, которую ты исполнял, а на самом деле, ты, конечно, отличный парень. Это не отрицаловка. Это даже не подавление темных секретов. Тебе все внятно и все видно, все твои грехи. Ты просто реорганизуешь свою эмоциональную жизнь так, чтобы не беспокоиться ни о чем» [Ibid.: 234]. Это сознание, утверждает автор, прямо вырастает из позднесоветского опыта: «Когда я спрашивал моих русских начальников, ТВ-продюсеров со стажем, которые управляют системой, как они чувствовали себя в Советском Союзе, верили ли они в советскую идеологию, они всегда смеялись надо мной: “Не будь дураком”. — “Вы были диссидентами? — спрашивал я. — Вы верили, что СССР когда-нибудь закончится?” — “Нет, ничего подобного не было. Ты просто говоришь на нескольких языках одновременно. Как будто ты существуешь в нескольких версиях одновременно”» [Ibid.: 233—234]. Как говорит Померанцев, перед нами примеры «конформизма, поднятого на уровень эстетики».

Нельзя не заметить сходство между этими феноменами и классическим описанием цинизма из «Критики цинического разума» Слотердайка:

…сегодняшние слуги системы вполне могут делать правой рукой то, что левой руке никогда не позволялось. Днем — колонизатор, вечером — жертва колониализма; на работе — манипулятор и управляющий, в отпуске — манипулируемый и управляемый; официально — профессиональный циник, в личном плане — чувствительнейшая личность; по должности — жесткий руководитель, в идеологическом отношении — записной спорщик; для окружающих — реалист, для себя — субъект, превыше всего ставящий наслаждения и удовольствия; по функциям — агент капитала, по намерениям — демократ; в том, что связано с системой, — функционер, склонный обращаться с собой и другими как с вещами, в том, что связано с жизненным миром, — человек, желающий реализовать себя; объективно — сторонник политики силы, субъективно — пацифист; в-себе — сущая катастрофа, для-себя — сама безобидность. <…> Это смешение и есть наше моральное status quo[Слотердайк 2009: 196].

Слотердайковская характеристика вполне демонстрирует, в чем состоит существо постмодерного цинизма — в отличие от других его разновидностей. Постмодерный субъект говорит не на двух противоположных языках, а на их десятке одновременно. Но суть дела даже не в этом, а — в переходах. Циническое «многоязычие» только поверхностно напоминает концептуалистское или, в более широком смысле, постмодернистское мерцание (термин Д.А. Пригова). Цинизм сглаживает или игнорирует противоречия между языками и идентичностями, оправдывая их совмещение прагматическими (или эгоистическими) нуждами. Постмодернизм, напротив, обостряет и обнажает противоречия между конфликтующими дискурсами. Как, например, показал Д. Лейдерман, мерцание у московских концептуалистов не описывается простым сосуществованием парадигматически несовместимых языков или дискурсов, но предполагает их организованное столкновение, ведущее к постоянной взаимной проблематизации — или даже к их взаимному предательству: «Мерцание представляет собой стратегию принципиального, стратегического отречения. Отречение имеет здесь двойной смысл: оно может означать уклончивый отказ дать прямой ответ на вопрос или сознательное предательство объекта веры. <…> Смысл мерцания не в примирении и обобщении, но в сохранении напряжения между противоположными дискурсами, в поиске скорее идеологической мобильности, нежели стабильных истин, в обнажении принципа диссенсуса как самодостаточного…» [Leiderman 2017: 169].

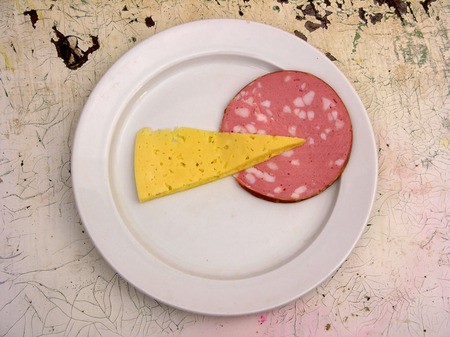

Яркие примеры такого мерцания можно увидеть в зеркальном подрыве языков соцреализма и классицизма в «Ностальгическом соцреализме» Комара и Меламида (ил. 1); в том, как Пригов и Сорокин работают с любым авторитетным дискурсом, или же в том, как одновременно проблематизируются и подрываются и диссидентская «поэтики кухни», и авангардные революционные амбиции в «Кухонном супрематизме» «Синих носов» (ил. 2). Конфликтное столкновение метафоризации покорности и жестов протеста можно увидеть и в «живых скульптурах» Павла Павленского. Приведем еще одну цитату из статьи Д. Лейдермана — о мерцании в известном панк-молебне «Pussy Riot»: «Вместо того чтобы критиковать союз между церковью и государством с секулярной точки зрения, “Pussy Riot” критикуют его с религиозной точки зрения [обращаясь к Богоматери] — и, кажется, пытаются заставить религию произвести политические изменения, тем самым совершая ту же самую манипуляцию, на которую направлена их критика» [Leiderman 2017: 174].

Ил. 1. В. Комар и А. Меламид. Из цикла «Ностальгический соцреализм» (1980—1984)

Ил. 2. «Синие носы» (А. Шубуров и В. Мизин). Из цикла «Кухонный супрематизм» (2005).

Источник: http://mamm-mdf.ru/exhibitions/blue-noseskitchen-suprematism/?sphrase_id=63225

Вместе с тем, если обратиться к творчеству последователей Тимура Новикова — так называемых «консервативных постмодернистов», и прежде всего Алексея Беляева-Гинтовта, то обнаружится, что у них контрасты между античной классикой и соцреализмом, имперской символикой и эстетикой соц-арта и сходными антиномичными языками максимально сглажены (ил. 3, 4). Тут нет взаимной проблематизации, напротив, плавность переходов между несовместимыми языками представляется условием создания нового универсального языка, нового «порядка» — странным образом напоминающего стилистически подновленный старый имперско-националистический дискурс. Например, А. Беляев-Гинтовт так описывает «наш универсум»:

Имперская иерархия ориентирована строго вертикально. В традиционных обществах вершина кастовой пирамиды — жрецы и воины — венчается фигурой императора. Он помазанник Божий — в его лице обитатели империи заключают договор с Богом. Фигура императора священна. Священны институт власти, и территория, и все, что находится на ней. Империя предполагает универсальную систему ценностей, знаков, кодов, которые, в первом приближении, подходят всем. «Цветущая сложность» имперской мозаики — это различные толкования единого принципа. Взаимоисключающие версии допустимы на полюсах. Границы — там, где люди не согласны с центральным принципом <…> Суть империи — Большой Стиль. Оглядываясь назад, мы видим общие черты Большого проекта в Российской и Советской Державах. <…> В процесс империостроительства вовлечены все. Созидательные силы искусства востребованы государством, ибо состоявшееся государство — это и есть Большой Стиль данной территории. <…> Базовые понятия Большого Стиля — иерархия, канон, ордер. Приметы стиля — польза, прочность, красота. Аполлон с нами [Беляев-Гинтовт 2004].

В приведенной характеристике современного циника Слотердайк оговаривается, что речь идет о «слугах системы», и, вероятно, он прав, поскольку, как видно из примеров, речь неизменно идет об удержании власти — политической или символической. Но ведь существует также цинизм лишенных власти аутсайдеров. Уповая именно на них, Слотердайк развивает свою концепцию кинизма как антидота против цинизма. Я много писал о том, как именно кинизм оформился в троп советского трикстера, методично и весело подрывающего системный цинизм власти и всего общества [Lipovetsky 2011]. Сегодня трикстер принадлежит не только протестной культуре — как «Pussy Riot» или монстрации, — но также включен в орбиту «системных» дискурсов: это не только такие артистические фигуры, как, скажем, Сергей Шнуров, Всеволод Емелин или Иван Охлобыстин, но и официальные «шуты» (А. Морозов называл их фриками) вроде Жириновского, Захаровой или Киселева с Леонтьевым.

Ил. 3. А. Молодкин, А. Беляев-Гинтовт. «Плотина Аполлона» (2001). Из проекта «Новоновосибирск».

Источник: doctrina.ru

Ил. 4. А. Беляев-Гинтовт. «Родина-дочь» (2008).

Источник: http://os.colta.ru/photogallery/6106/22657/

Это странное положение дел свидетельствует о том, что в современной российской культуре мы наблюдаем удивительное совпадение векторов цинизма власти и цинизма безвластных. И властные элиты, и их жертвы объединены такой чертой цинизма, как недоверие к социальным и политическим институциям [Mazella 2007: 6]; элиты используют институции как средство личного обогащения, минимизируя их прочие функции, а население — не без оснований — воспринимает их исключительно как механизмы экономической, политической и культурной репрессии. Разумеется, этот резонанс противоположно направленных цинизмов обладает опасным потенциалом, о чем свидетельствует весь позднесоветской опыт (см. «Все было навсегда, пока не кончилось» А. Юрчака). Как напоминает тот же Мазелла, политический цинизм является «неоценённой политической концепцией, прежде всего потому, что он проблематизирует некоторые из наиболее популярных образов модерности, ее мифы рациональности, динамизма и прогресса. С этой точки зрения цинизм, несмотря на все его сходства с консервативной мыслью, обладает подлинным критическим потенциалом…» [Mazella 2007: 6].

Националистическая ТВ-истерия, сопровождавшая захват Крыма и последующие события, позволила (по крайней мере, на время) разрядить опасный потенциал. С помощью этой политической «перезагрузки» «элитный» и «антисистемный» цинизм были развернуты против институтов Запада и либерализма. Критика российских институций была отодвинута на задний план моралистическими и символическими «скрепами» в виде антилиберальных ценностей и имперских дискурсов. И. Кукулин определяет это новое «национальное единство» как «мессианский цинизм», имея в виду возрождение мессианских представлений о роли России в мировой истории, которые в то же время служат прагматическим оправданием цинизма в политике и пропаганде: «…дискредитация моральных и идеалистических мотиваций преподносится как защита уникальной исторической миссии России, призванной восстановить универсалистские моральные ценности, забытые “Западом”. Эта комбинация может быть определена как мессианский цинизм. <…> Это антикоммуникативная позиция, которая отказывает Другому в праве быть равным собеседником (Другой в этом контексте может быть только Чужим) и отрицает присутствие инакости в индивидуальном или социальном сознании» [Kukulin 2018].

В геологии есть понятие «псевдоморфоза» — когда один минерал замещает другой, сохраняя внешние формы исходного материала (оставим в стороне шпенглеровскую интерпретацию этого понятия). По-видимому, с постмодернизмом в России 2000—2010-х произошла псевдоморфоза. А именно — подмена постмодернизма внешне похожими, но, по существу, иными, если не контрастными, дискурсивными составляющими, нейтрализирующими критический потенциал постмодернизма. Параллельно возникает его теоретическая (а вернее, квазитеоретическая) псевдоморфоза, позволяющая легитимировать реакционные идеи, нарядив их в модный прикид. В качестве наиболее влиятельного примера такого переодевания рассмотрим «постмодернистскую» доктрину А. Дугина. Именно в ней произошло превращение дискурса, ориентированного на открытие другого, в дискурс по производству врагов.

4

В многочисленных выступлениях и публикациях Дугина оформилась специфическая концепция того, что он называет «постмодерном». Можно сказать, это и есть та теория, которая складывается на основе политики цинизма как ее эстетическое обоснование и оправдание.

Она, эта теория, то и дело отзывается как в патриотическом дискурсе кремлевских администраторов и политтехнологов, так и в феноменах имперского квазипостмодернизма в искусстве. Так, М. Энгстрём отмечает прямую связь консервативного постмодернизма Гинтовта с построениями Дугина [Engström 2016а, 2016b]. То же самое пишет Борис Ноорденбос о романах П. Крусанова: «В “Американской дырке” ее главный герой Капитан [прототипом которого является С. Курехин] повторяет дугинские доктрины почти дословно, утверждая, что “Россия — империя, и она не может быть ничем иным, кроме империи”» [Noordenbos 2011: 156].

Сама логика Дугина весьма показательна для реакционного постмодерного цинизма. Он, во-первых, онтологизирует постмодернизм — именно так, как описывает этот процесс Т. Бьюерс, т.е. представляет постмодернистские методы анализа как «твердые» и «объективные» состояния истории, с которыми-де необходимо соотноситься. Отсюда такие (массово воспроизводимые) формулировки Дугина, как, например: «Удачливым в постмодерне является тот, кто тоньше надует и злее посмеется»; «Самым пиком постмодерна является клонирование людей и выведение человеко-животных особей. За этим будущее. Клоны и есть реальные акторы постмодерна»; «В постмодерне нет и не может быть философии»; «Постмодерн — конец модерна, значит, конец науки» и т.п. [Некрасов]. Исходя из этого «онтологизированного» представления о постмодерне или постмодернизме (у него все перепутано), Дугин провозглашает задачу постмодерную «революцию возглавить и направить в другую сторону… выстроить непротиворечивую стратегию в условиях постмодерна» [Дугин 2011]. Дугин называет эту стратегию «консервативно-революционной», с характерной для циника ловкостью сглаживая очевидные противоречия.

Во-вторых, и эта операция мне представляется более важной, Дугин создает «эссенциализированную» и бинарную версию постмодернизма. Он постоянно утверждает, что постмодерн распадается на пассивный и активный, где пассивный — это «ультрамодерн» или «гипермодерн», т.е. «продление модерна, остающегося самим собой, к своему собственному пределу, без его преодоления», — с этой версией постмодернизма для Дугина связано все, что он ненавидит: западный либерализм, мультикультурность, гендерное освобождение: «Гипермодерн принимает формы тотального нигилизма, полной десемантизации содержательного исторического процесса, когда сам человек упраздняется, но не заменяется при этом ничем, становясь отжившей маской упраздненных смыслов» [Дугин 2007: 14]. С другой стороны, Дугин прославляет «активный постмодернизм», он же антимодерн или, по его терминологии, «нон-модерн»:

Второе направление в постмодерне развивает то, что было отброшено на пороге Нового времени, — т.е. перелицованный премодерн. Это наивное, сакральное мировоззрение является подоплекой человеческого существования, его подсознанием, телесностью, в общем — архаикой <…> Это чревато тем, что может быть названо le retour des Grands Temps (также термин Жана Парвулеско и название его недавнего романа) — «Возвращение Великих Времен», т.е. возвратом к премодерну и к ревалоризации всего того, что было отброшено на пороге модерна. И тут мы вплотную приближаемся к тематике Империи. Ведь идея Империи была отброшена именно на пороге Нового времени, вместе с созданием буржуазных государств-наций… [Дугин 2007: 78].

Здесь все основано на подтасовках, неизменно выдающих бинарную логику автора. Модернизм с самого своего основания интенсивно обращался к премодерной архаике. Собственно, как сейчас ясно, именно модернизм сыграл решающую роль в «изобретении архаики» (см., например: [Шевеленко 2017]). Постмодернизм продолжил этот процесс (достаточно перечитать Умберто Эко, Пелевина, а лучше Сорокина), подчеркивая именно конструктивистскую, а не эссенциалистскую природу архаики. Поэтому приписывание постмодернизму — даже антимодернистскому — стремления к «фундаменту человеческой культуры, фундаментальным архаическим чертам» — и, как Дугин поясняет в другом месте, к идентичностям, основанным на «натуральных», т.е. биологических, характеристиках, — равнозначно отказу от постмодернизма. Наконец, так же фантастично звучит и отождествление империи с домодерном, противоречащее современным представлениям об империи как важнейшем порождении и факторе модерности.

Что же, собственно, постмодернистского в этой концепции, ориентированной на идеологическое обоснование евразийской империи как противовеса империи «атлантической»? Главным образом, следы постмодернистских идей можно заметить в представлениях Дугина об обществе как об обществе телезрителей (позаимствованных у Бодрийяра и восходящих к Ги Дебору) и об интернетовских «сетевиках» как о медиаторах между властью (включающей интеллектуалов) и «телемассой». Дугин, впрочем, идет дальше, разрабатывая (еще в 2005 году!) развернутую концепцию «сетецентричных войн», предупреждая о «сетевой войне» против России, которую США начнут уже в 2008 году, рассуждая о прямой связи между сетевыми войнами и «оранжевой угрозой» и требуя создания специальных частей для сетецентричных войн с НАТО.

Судя по тому, что мы знаем о российской политике последних лет, все рекомендации Дугина были приняты к исполнению. Можно предположить, что и его концепция «активного постмодернизма» также была усвоена как властью, так и «интеллектуалами», как «сетевиками», так и, в конечном счете, телемассой. Проникла она и в культуру, как видно не только по упомянутым выше деятелям «импер-арта» (термин М. Энгстрём), но и по романам А. Проханова и П. Крусанова, фильмам Н. Михалкова и А. Балабанова. Более того, влияние дугинской абсурдной концепции «постмодерна» чувствуется и за пределами «патриотического» лагеря. Вот, например, что писал Дугин о желаемой империи:

А о какой Империи мы вообще думаем, мечтаем? Империя — это специфическое сочетание универсального и частного. Внутри Византийской империи было много различных царств. Мысль об Империи — это относительно универсальная рациональность. Сетевые структуры в новых империях превратятся в этнос, возникший на основе ассамблеи типовых физических и умственных особенностей: например, может возникнуть этнос из байкеров, футболистов, художников или компьютерщиков. Такие новые этносы, наряду со старыми и классическими, будут включаться в состав новых империй по языковому, географическому принципу, как раньше включались по религиозному. И они принесут с собой особый рационализм. Таким образом, в новых империях истинного постмодерна будет много рациональностей — в противоположность монорациональной «Империи» ультрамодерна. Тем самым будет достигнут премодернистический эффект, когда был многополярный мир с разными рациональностями в основах больших цивилизаций. Теперь это не обязательно будет религиозная рациональность — кто-то (если, конечно, захочет) может обожествить Канта, как сейчас в одной из «новых религий» в Бразилии поклоняются Вольтеру и Руссо [Дугин 2004].

Трудно не заметить сходство между этой фантазией и «Теллурией» Сорокина — действительно важным экспериментом в жанре постмодернистской утопии.

Как я пытался показать, дугинская интерпретация постмодернизма несовместима с логикой этого дискурса. Однако именно дугинский бинарный и эссенциалистский имперский квазипостмодернизм наиболее глубоко проник в политику; он же во многом ответствен и за стереотипные представления о постмодернизме как нигилизме. Учитывая, что постмодернизм целенаправленно подрывает бинарные оппозиции, как можно интерпретировать операцию, проделанную над постмодернистской теорией Дугиным? Аналогичным образом, можно спросить, какое значение имеет репрезентация цинизма как постмодернизма? Порождают ли эти феномены патриотической реакции какие-то новые смыслы или исключительно относятся к области пиара — модному (или кажущемуся таковым) позиционированию, маскирующему малопривлекательную сущность «патриотического дискурса»?

Еще в начале 2000-х, обсуждая концепцию множественных модерностей, знаменитый израильский социолог Шмуэль Н. Эйзенштадт писал об определенном сходстве между религиозными фундаменталистскими движениями и их крайними оппонентами — постмодерными движениями: и те, и другие предлагают программы сопротивления глобализации, опасаясь эрозии местных культур и вновь выдвигая на первый план колебания между космополитическими и партикуляристскими тенденциями. Как полагал ученый, даже фундаменталистские течения «заново сформулировали проблему модерности — поместив ее в новый исторический контекст и предложив к ней новые подходы»: в частности, они попытались «отвергнуть западную монополию на модерность, отрицая западную культурную парадигму как эпистему модерности» [Eisenstadt 2000: 21—22]. И далее, говоря все о тех же фундаменталистских движениях, Эйзенштадт добавляет:

Таким образом, процесс глобализации современной сцены не влечет за собой ни «конца истории» — в смысле конца всех идеологических конфронтаций между различными программами модерности, ни «столкновения цивилизаций», вовлекающего секулярный Запад в конфликт с обществами, которые, кажется, отвергли проект модерности или уклонились от него. Эти общества не вписываются в концепцию возвращения к домодерным цивилизациям, будь такое вообще возможно. Скорее, глобализация ясно демонстрирует торжество непрерывных реинтерпретаций культурной программы модерности, конструирование множественных модерностей, попытки разных групп и движений заново присвоить и переписать дискурс модерности на своем языке [Eisenstadt 2000: 23—24].

Если принять эту логику, то «патриотический поворот» окажется полусекулярной версией фундаментализма, цинизм предстанет отечественной версией глобализации (отсюда «рифмы» с Трампом), а постмодернизм à la Дугин — результатом гибридизации глобальных и локальных тенденций в культуре. Можно увидеть в этих процессах метафору всей постсоветской модернизации — ведущей к усвоению внешних и далеко не лучших аспектов современной глобальной культуры и политики, но сопровождаемой утратой и обесцениванием важнейших смыслообразующих элементов присвоенных дискурсов. Но можно, вслед за Эйзенштадтом, усмотреть в этих реакционных процессах доказательство неуклонности модернизации, идущей своим — пусть кривым — путем. Путем, тем не менее свидетельствующим о тщетности попыток создания искусственных домодерных конструкций в современной политике и культуре. К тому же, как выясняется, именно непрекращающийся диалог и попытки присвоения дискурсов модерности разными силами и составляют содержание каждого конкретного сценария модерности.

Думается, сегодня постмодернизм и есть один из тех дискурсов модерности, с которым идет наиболее интенсивный диалог в российской культуре. То, как он выворачивается наизнанку, весьма показательно, но не безнадежно. Те культурные силы, которые смогут вернуть постмодернизму его смысл, а лучше — вдохнуть в него новые, нецинические и неимперские значения, смогут создать реальную альтернативу неоконсервативной псевдоморфозе постмодернизма.

Библиография/References

[Беляев-Гинтовт 2004] — Беляев-Гинтовт А. Мы. Они немы // Художественный журнал. 2004. № 54 (http://xz.gif.ru/numbers/54/my-oni-nemy/ (дата обращения: 10.09.2017)).

(Belyaev-Gintovt A. My. Oni nemy // Khudozhestvennyy zhurnal. 2004. № 54 (http://xz.gif.ru/numbers/54/my-oni-nemy/ (accessed: 10.09.2017)).)

[Бунимович 2001] — Бунимович Е. Путин как инсталляция: Постмодернизм и пост президента. Эстетический анализ первого года у власти // Новая газета. 2001. 26 марта (http://2001.novayagazeta.ru/nomer/2001/21n/n21n-s06.shtml (дата обращения: 10.09.2017)).

(Bunimovich E. Putin kak installyatsiya: Postmodernizm i post prezidenta. Esteticheskiy analiz pervogo goda u vlasti // Novaya gazeta. 2001. March 26 (http://2001.novayagazeta.ru/nomer/2001/21n/n21n-s06.shtml (accessed: 10.09.2017)).)

[Волчек 2017] — Волчек Д. Исчерпанное время постмодерна: беседа с Лилией Шевцовой // Радио «Свобода». 2017. 21 января (http://www.svoboda.org/a/28243845.html (дата обращения: 10.09.2017)).

(Volchek D. Ischerpannoe vremya postmoderna: beseda s Liliey Shevtsovoy // Radio «Svoboda». 2017. 21 yanvarya (http://www.svoboda.org/a/28243845.html (accessed: 10.09.2017)).)

[Дёринг-Смирнова, Смирнов 1980] — Дёринг-Смирнова Р., Смирнов И.П.«Исторический авангард» с точки зрения эволюции художественных систем // Russian Literature. 1980. Vol. VIII. № 5.

(Dering-Smirnova R., Smirnov I.P. «Istoricheskiy avangard» s tochki zreniya evolyutsii khudozhestvennykh sistem // Russian Literature. 1980. Vol. VIII. № 5.)

[Дубовицкий 2017] — Дубовицкий Н. Ультранормальность. Гештальт-роман // https://librusec.pro/b/617367 (дата обращения: 10.09.2017).

(Dubovitskiy N. Ul’tranormal’nost’. Geshtal’t-roman // https://librusec.pro/b/617367 (accessed: 10.09.2017).)

[Дугин 2004] — Дугин А. Заколдованная среда «новых империй» // Художественный журнал. 2004. № 54 (http://xz.gif.ru/numbers/54/dugin/(дата обращения: 10.09.2017)).

(Dugin A. Zakoldovannaya sreda «novykh imperiy» // Khudozhestvennyy zhurnal. 2004. № 54 (http://xz.gif.ru/numbers/54/dugin/ (accessed: 10.09.2017)).)

[Дугин 2007] — Дугин А. Геополитика постмодерна. СПб.: Амфора, 2007 (http://yanko.lib.ru/books/politologiya/dugin-geopolitics_postmodern-a.htm(дата обращения: 10.09.2017)).

(Dugin A. Geopolitika postmoderna. Saint Petersburg, 2007 (http://yanko.lib.ru/books/politologiya/dugin-geopolitics_postmodern-a.htm(accessed: 10.09.2017)).)

[Дугин 2011] — Дугин А. Евразийство и постмодерн // Завтра. 2011. 19 октября (http://zavtra.ru/blogs/2011-11-0141 (дата обращения: 10.09.2017)).

(Dugin A. Evraziiystvo i postmodern // Zavtra. 2011. October 19 (http://zavtra.ru/blogs/2011-11-0141 (accessed: 10.09.2017)).)

[Зассе, Занетти 2017] — Зассе С., Занетти С. Постмодернизм как картонная мишень / Пер. с нем. А. Маркина // Гефтер. 2017. 16 июня (http://gefter.ru/archive/22570 (дата обращения: 10.09.2017)).

(Sasse S., Zanetti S. Postmoderne als Pappkamerad // Gefter. 2017. June 16. — In Russ.)

[Кортунов 2017] — Кортунов А. От постмодернизма к неомодернизму // Россия в глобальной политике. 2017. 30 января (http://www.globalaffairs.ru/number/Ot-postmodernizma-k-neomodernizmu-ili-Vospominaniya-o-buduschem-1… (дата обращения: 10.09.2017)).

(Kortunov A. Ot postmodernizma k neomodernizmu // Rossiya v global’noy politike. 2017. January 30 (http://www.globalaffairs.ru/number/Ot-postmodernizma-k-neomodernizmu… (accessed: 10.09.2017)).)

[Кукулин 2007] — Кукулин И. Альтернативное социальное проектирование в советском обществе 1960—1970-х годов, или Почему в современной России не прижились левые политические практики // НЛО. 2007. № 88 (http://magazines.russ.ru/nlo/2007/88/ku8.html (дата обращения: 10.09.2017)).

(Kukulin I. Al’ternativnoe sotsial’noe proektirovanie v sovetskom obshchestve 1960—1970-kh godov, ili Pochemu v sovremennoy Rossii ne prizhilis’ levye politicheskie praktiki // NLO. 2007. № 88 (http://magazines.russ.ru/nlo/2007/88/ku8.html (accessed: 10.09.2017)).)

[Кукулин 2008] — Кукулин И. Реакция диссоциации: легитимация ультраправого дискурса в современной российской литературе // Русский национализм: Социальный и культурный контекст / Сост. М. Ларюэль. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 257—338.

(Kukulin I. Reaktsiya dissotsiatsii: legitimatsiya ul’trapravogo diskursa v sovremennoy rossiyskoy literature // Russkiy natsionalizm: Sotsial’nyy i kul’turnyy kontekst / Ed. by M. Laryuel’. Moscow, 2008. P. 257—338.)

[Куренной 2016] — Куренной В. Постмодернизм местного разлива // Ведомости. 2016. 21 августа (http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/08/22/653907-postmodernizm-mestnogo-razliva (дата обращения: 10.09.2017)).

(Kurennoy V. Postmodernizm mestnogo razliva // Vedomosti. 2016. August 21 (http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/08/22/653907-postmodernizm-mestnogo-razliva (data obrashcheniya: 10.09.2017)).)

[Липовецкий 2008] — Липовецкий М. Паралогии: Трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920—2000-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

(Lipovetskiy M. Paralogii: Transformatsii (post)modernistskogo diskursa v russkoy kul’ture 1920—2000-kh godov. Moscow, 2008.)

[Морозов 2013] — Морозов А. Семь новостей российской политики: Как умирает политическое // Слон. 2013. 10 октября (https://republic.ru/russia/… (дата обращения: 10.09.2017)).

(Morozov A. Sem’ novostey rossiyskoy politiki: Kak umiraet politicheskoe // Slon. 2013. October 10 (https://republic.ru/russia/… (accessed: 10.09.2017)).)

[Морозов 2014] — Морозов А. Консервативная революция: Смысл Крыма // Colta. 2014. 17 марта (http://www.colta.ru/articles/society/2477 (дата обращения: 10.09.2017)).

(Morozov A. Konservativnaya revolyutsiya: Smysl Kryma // Colta. 2014. March 17 (http://www.colta.ru/articles/society/2477 (accessed: 10.09.2017)).)

[Морозов 2017] — Морозов А. Зенит постмодерна // Росбалт. 2017. 2 февраля (http://www.rosbalt.ru/posts/2017/02/22/1594184.html (дата обращения: 10.09.2017)).

(Morozov A. Zenit postmoderna // Rosbalt. 2017. February 2 (http://www.rosbalt.ru/posts/2017/02/22/1594184.html (accessed: 10.09.2017)).)

[Некрасов] — Некрасов Ст. Александр Дугин — настоящий постмодерн! // http://arctogaia.com/public/postmodern.html (дата обращения: 10.09.2017).

(Nekrasov St. Aleksandr Dugin — nastoyashchiy postmodern! // http://arctogaia.com/public/postmodern.html (accessed: 10.09.2017).)

[Петровская 2012] — Петровская Е. Триумфальное шествие постмодернизма // Полит.ру. 2012. 15 марта (http://polit.ru/article/2012/03/15/ip150312/ (дата обращения: 10.09.2017)).

(Petrovskaya E. Triumfal’noe shestvie postmodernizma // Polit.ru. 2012. March 15 (http://polit.ru/article/2012/03/15/ip150312/ (accessed: 10.09.2017)).)

[Пископпель 2004] — Пископпель А. Г.П. Щедровицкий — подвижник и мыслитель // Познающее мышление и социальное действие. Наследие Г.П. Щедровицкого в контексте отечественной и мировой социальной мысли. М., 2004. С. 11—58.

(Piskoppel’ A. G.P. Shchedrovitskiy — podvizhnik i myslitel’ // Poznayushchee myshlenie i sotsial’noe deystvie. Nasledie G.P. Shchedrovitskogo v kontekste otechestvennoy i mirovoy sotsial’noy mysli. Moscow, 2004. P. 11—58.)

[Померанцев 2017] — Померанцев П. Путин и Трамп: постмодернистский мир без фактов // Би-би-си «Русская служба». 2017. 24 марта (http://www.bbc.com/russian/media-39382039 (дата обращения: 10.09.2017)).

(Pomerantsev P. Putin i Tramp: postmodernistskiy mir bez faktov // BBC «Russkaya sluzhba». 2017. March 24 (http://www.bbc.com/russian/media-39382039 (accessed: 10.09.2017)).)

[Рубинштейн 2007] — Рубинштейн Л. Уже ничего // Грани.ру. 20007. 17 декабря (http://grani.ru/Politics/Russia/m.131397.html (дата обращения: 10.09.2017)).

(Rubinshteyn L. Uzhe nichego // Grani.ru. 20007. December 17 (http://grani.ru/Politics/Russia/m.131397.html (accessed: 10.09.2017)).)

[Рубцов 2014] — Рубцов А.В. Постмодернизм в политике — просто беда // Независимая газета. 2014. 25 марта (http://www.ng.ru/scenario/2014-03-25/14_chaos.html (дата обращения: 10.09.2017)).

(Rubtsov A.V. Postmodernizm v politike — prosto beda // Nezavisimaya gazeta. 2014. March 25 (http ://www.ng.ru/scenario/2014-03-25/14_chaos.html (accessed: 10.09.2017)).)

[Слотердайк 2009] — Слотердайк П. Критика цинического разума / Пер. с нем. А.В. Перцева. Екатеринбург; М.: У-Фактория; АСТ, 2009.

(Sloterdijk P. Kritik der zynischen Vernunft. Moscow, 2009. — In Russ.)

[Сурков 2017] — Сурков В. Кризис лицемерия. «I hear America singing» // РТ на русском. 2007. 7 ноября (https://russian.rt.com/

world/article/446944-surkov-krizis-licemeriya (дата обращения: 10.09.2017)).

(Surkov V. Krizis litsemeriya. «I hear America singing» // RT na russkom. 2007. November 7 (https://russian.rt.com/world/article/446944-surkov-krizis-licemeriya (accessed: 10.09.2017)).)

[Толоконникова 2014] — Толоконникова Н. ФБ-микроблог (https://www.facebook.com/tolokno/posts/792897714074449:0 (дата обращения: 10.09.2017)).

(Tolokonnikova N. FB-mikroblog (https://www.facebook.com/tolokno/posts/792897714074449:0 (accessed: 10.09.2017)).)

[Фадеев 2012] — Фадеев В. Истерически возвышенный постмодерн // Эксперт. 2012. 16 января (http://expert.ru/expert/2012/02/istericheski-vozvyishennyij-postmodern/ (дата обращения: 10.09.2017)).

(Fadeev V. Istericheski vozvyshennyy postmodern // Ekspert. 2012. January 16 (http://expert.ru/expert/2012/02/istericheski-vozvyishennyij-postmodern/(accessed: 10.09.2017)).)

[Шаповал 2014] — Шаповал С. Д.А. Пригов: 21 разговор и одно дружеское послание. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

(Shapoval S. D.A. Prigov: 21 razgovor i odno druzheskoe poslanie. Moscow, 2014.)

[Шевеленко 2017] — Шевеленко И. Модернизм как архаизм: национализм и поиски модернистской эстетики в России. М.: Новое литературное обозрение, 2017.

(Shevelenko I. Modernizm kak arkhaizm: natsionalizm i poiski modernistskoy estetiki v Rossii. Moscow, 2017.)

[Bewes 1997] — Bewes T. Cynicism and Postmodernity. London: Verso, 1997.

[Detmer 2003] — Detmer D. Challenging Postmodernism: Philosophy and the Politics of Truth. Amherst, N.Y.: Humanity Books, 2003.

[Eisenstadt 2000] — Eisenstadt S.N. Multiple Modernities // Daedalus. 2000. Vol. 129. № 1. Multiple Modernities. P. 1—29.

[Engström 2016a] — Engström M. Apollo against Black Square: Conservative Futurism in Contemporary Russia // International Yearbook of Futurism Studies. V. 6. / G. Berghaus (Еd.). Berlin: De Gruyter, 2016. P. 328—353.

[Engström 2016b] — Engström M. Neo-cosmism, Empire, and Contemporary Russian Art: Aleksei Belyaev-Gintovt // Russian Aviation, Space Flight and Visual Culture / V. Strukov and H. Goscilo (Eds.). London; New York: Routledge, 2016. P. 135—165.

[Goldberg 2018] — Goldberg M. Everyone in Trumpworld Knows He’s an idiot // The New York Times. 2018. January 4 (https://www.nytimes.com/2018/01/04/opinion/fire-fury-wolff-trump-book.html?emc=edit_th_20180105&….

[Jameson 2016] — Jameson F. Revisiting Postmodernism. Interview by Nico Baumach, Damon R. Young, and Genevieve Yue // Social Text. 2016. Vol. 127. № 34 (2). P. 143—160.

[Kukulin 2018] — Kukulin Ilya. Russia’s Cultural Shifts of the 2010s: Messianic Cynicism and Paradigms of Artistic Resistance // Russian Literature. 2018. Vol. 96 [в печати].

[Leiderman 2017] — Leiderman D. Dissensus and ‘shimmering’// Russia — Art Resistance and the Conservative-Authoritarian Zeitgeist / L. Jonson and A. Erofeev (Eds.). London; New York: Routledge, 2017. P. 165—181.

[Lipovetsky 2011] — Lipovetsky M. Charms of the Cynical Reason: Tricksters in Soviet and Post-Soviet Culture. Boston: Academic Studies Press, 2011.

[Locke 2002] — Locke Edwin A. The Dead End of Postmodernism (Comment) // American Psychologist. 2002. Vol. 57 (6). P. 458.

[Mazella 2007] — Mazella Dаvid. The Making of Modern Cynicism. Charlottesville; London: University of Virginia Press, 2007.

[Noordenbos 2011] — Noordenbos B. Ironic Imperialism: How Russian Patriots Are Reclaiming Postmodernism // Studies in East European Thought. 2011. Vol. 63 (2). P. 147—158.

[Pomerantsev 2011] — Pomerantsev P. Putin’s Rasputin // London Review of Books. 2011. Vol. 33. № 20. October 20. P. 3—6 (https://www.lrb.co.uk/v33/n20/peter-pomerantsev/putins-rasputin).

[Pomerantsev 2015] — Pomerantsev P. Nothing Is True and Everything Is Possible: Adventures in Modern Russia. London: Faber & Faber, 2015.

[Pomerantsev, Weiss 2015] — Pomerantsev P., Weiss M. The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and Money. A Special Report presented by The Interpreter, a project of the Institute of Modern Russia, 2015 (http://www.interpretermag.com/wp-content/uploads/2015/07/PW-31.pdf).

[Van Baak 1987] — Van Baak J.J. Авангардистский образ мира и построение конфликта // Russian Literature. 1987. Vol. 21. № 1. P. 1—9.

[1] Как подсказал мне Илья Кукулин, все началось еще раньше — со статьи С. Файбисовича «Феномен господина Ж., или Смерть постмодернизма» в газете «Сегодня» от 1 февраля 1994 года. Правда, Файбисович писал о Жириновском.

[2] См., например: [Detmer 2003; Locke 2002].

[3] В точности противоположную точку зрения в эти же дни отстаивает А.В. Рубцов, руководитель Центра исследований идеологических процессов Института философии РАН и автор статьи в «Независимой газете» под названием «Постмодернизм в политике — просто беда», где доказывается, что после Крыма в кремлевской политике на первый план выходит «архаика… постмодерна» [Рубцов 2014].

[4] Вот, например, как заканчивается одна из рецензий на знаменитую книгу Майкла Вулфа «Огонь и ярость», документирующую будни Белого дома при Трампе: «Как показывает репортаж Вулфа, Трамп не обладает ни способностью управлять, ни способностью анализировать информацию и оценивать последствия. Ожидать от него, что он станет действовать в интересах страны, все равно что требовать от кошки, чтобы она вымыла посуду» [Goldberg 2018]. Трикстер, а тем более постмодернист все-таки обладают существенными интеллектуальными достоинствами.

[5] Здесь я сжато излагаю концепцию постмодернизма, подробно развернутую в моей книге «Паралогии» [Липовецкий 2008: 1—69, 221—284].

[6] Известная фраза из «Состояния постмодерна» Ж.-Ф. Лиотара.