Реплика неисторика

Опубликовано в журнале НЛО, номер 4, 2005

ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ

Нынешние действия по закрытию архивов, скорее всего, не являются результатом некоторого единого указа, единой инструкции из центра или с верхов. Они гораздо больше похожи на частные проявления значительного сдвига, захватывающего как сферу представлений (в частности — о прошлом), так и сферу действий (в частности, касающихся архивов). “Центр” и “верхи”, едва ли не в той же степени, что и “периферия” с “низами”, суть объекты этого сдвига либо его субъекты (невольные в большинстве случаев, но не во всех случаях). Происходящее можно назвать широким процессом сужения символического разнообразия.

Вот что имеется в виду.

Минувшее двадцатилетие привело к значительной перемене в социальном устройстве российского общества. Тот уровень сложности и устроенности, который был характерен для советского строя как социальной организации, подвергся трансформации в двух направлениях.

Одно направление — частичное или полное вытеснение социальных конструкций советского строя с заменой их на более сложные формы социальной организации. Именно с этим процессом связаны достижения и упования тех, кто сейчас читает эти строки. Пример: само издание журнала “НЛО” и вообще процесс обмена сложными содержаниями в обществе, который этим журналом — как одним из средств — поддерживается на высоком уровне.

Другое направление трансформации есть частичное или полное разрушение социальных конструкций советского строя (производственные, управленческие системы) с их заменой на более примитивные формы (родство, землячество, знакомство…) и механизмы (натуральный обмен, прямое насилие…) социальной организации. Исследования “Левада-центра” и других социологических служб, на результаты которых мы можем опираться, свидетельствуют о том, что в этой части общества сейчас преобладают соответствующие тенденции сужения/упрощения и ментальных, идеологических структур.

Сужается разнообразие массово потребляемых товаров и символических благ, что парадоксальным образом происходит в условиях растущего разнообразия в предложении. При этом общественное сознание не рефлектирует примитивизацию собственных запросов 1.

Исследования регистрируют сходную тенденцию в массовой культуре. Уже вызвавшее протесты снижение эстетического и этического порога в развлекательной ее компоненте, не встречая вовсе никакого сопротивления, распространяется на массовые геополитические воззрения, массовую политическую культуру. Стремительное возвращение в обиход широких слоев дискурса “холодной войны”, не объяснимое в достаточной мере ни внешнеполитической обстановкой, ни даже сигналами СМИ, понятно только как оформление простой и грубой картины внешнего мира, которая адекватна примитивной внутренней социальной организации. Расцвет ксенофобии, повышение остроты деления на “своих” и “чужих”, есть признак того же процесса опрощения картины мира, но теперь относительно непосредственного окружения “нашего” пространства. Нарастающие единодержавие, уменьшение числа авторитетных для общественности инстанций в политической сфере принадлежат той же тенденции.

Обобщает эти стремления практически всеобщее требование “наведения порядка в стране”. Ради этого россияне готовы поступиться различными достижениями миновавшей либеральной эпохи, вроде свободы получения и распространения информации. В таком контексте ограничение или закрытие доступа гражданам в архивы выглядит вполне естественным жестом.

ПЯТЫЙ ПЕРЕДЕЛ ИСТОРИИ

Такой тенденции отвечает и примитивная картина прошлого, существующая в массовом сознании. Б. Дубин и Л. Гудков неоднократно бросали отечественной элите упрек в том, что она не возвышает своей креативной работой массовое сознание, но сама снижается до его уровня. Сохраняя авторитетность своей элитарной позиции, она пользуется этим авторитетом не для внесения в общество новых смысловых конструкций, а для возвращения в него его собственных клише и расхожих мнений под видом передовых научных или творческих достижений 2. Мы, со своей стороны, можем охарактеризовать эту ситуацию как более чем запоздалое и потому нелепое проживание романтической парадигмы с ее идеями возвращения народу его фольклора и тому подобными стереотипами. Нынешняя романтизация истории и ее мифологизация, однако, имеют одну особенность, вносящую кардинальное отличие в картину. На правах фольклора, на правах предания и на правах исторического сознания нашего общества фигурирует совсем не то содержание, которое имелось в народном сознании аграрных, традиционных обществ, с каковыми имели дело романтики в Германии.

Ниже мы приведем данные, позволяющие судить о том, что именно является содержанием исторических представлений наших сограждан. Читатель рассудит сам, но мы полагаем, что иллюстрируемая этими данными картина представляет смесь поверхностных знаний из курса истории советской средней школы (значительно трансформированных и безнадежно оторванных от своего первоначального контекста) с сюжетами исторических фильмов, показанных по первому и второму каналам телевидения за последние годы. Кроме того, исследования говорят о наличии громадной травмы, называемой “распадом великой страны”. Сумма этих элементов уже образует своего рода миф — миф позитивный, обосновывающий претензии на самоуважение, на превосходство и пр., вопреки любому перенесенному поражению. Новые историки — неоромантики — переплавляют этот материал, ничего принципиально не меняя, лишь обостряя его имперскую суть, точнее пригоняя его к функции символического компенсатора утраченных потенций.

По сведениям комиссии Г. Зверевой, последние пять лет — время бурного переписывания истории 3. Пишутся во множестве учебники и пособия по школьным и вузовским курсам. При множественности этих попыток специалистами отмечается большое сходство в их идеологической направленности. Налицо новая парадигма понимания. В учителя нации вышло новое поколение историографов, и ими дается новая интерпретация отечественной истории.

Впервые история отечества была интерпретирована для широкой публики, кажется, Карамзиным, и обсуждаемое — лишь очередной взлет интерпретаций. На памяти нынешних читателей попытки либеральных историков конца XIX — начала XX века, раннесоветских — школы М.Н. Покровского, советских — сталинских и брежневских, наконец, пост- и антисоветских. Как полагается, каждая волна строилась на отрицании предшествующей. Именно против того понимания истории, которое было сделано публичным, нормативным в эпоху гласности, и направлена нынешняя волна реинтерпретаций.

ЭТОГО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

Элементы настроений эпохи гласности еще можно обнаружить в современном историческом сознании. Гласность, напомним, касалась в первую очередь прошлого, истории. При этом истории нерассказанной, ненаписанной, потому что была трагической, или постыдной, или опасной, словом, травмирующей для государства и ассоциирующего себя с ним социума. Соответственно сама гласность и принесла представление об отечественной истории как о цепи травм или одной сплошной травме. Предложенная частью общества — либеральной интеллигенцией, с ее авторитетами, Солженицыным и Сахаровым, — такая трактовка истории была на время принята 4.

Для нашей темы существенно, что сама гласность как эпоха открытия глаз, ртов и границ была, напомним, еще и эпохой открытия архивов. Этот определенный и теперь явно завершившийся этап отечественной истории как процесса и истории как знания об этом процессе характеризовался совершенно небывалой с тех изначальных карамзинских времен активностью в контакте общества с историческим источником, и прежде всего таким, который имеет форму архивного документа. Был нанесен политический удар по системе охраны архивов от общества и охраны общества от той информации, которая была архивирована.

Более того, практически впервые в истории отечественного архивохранения в фонды были допущены и пришли не только историки, специалисты или специально уполномоченные разбираться в архивах лица, но просто граждане. Самый больной, самый кровоточащий, исполненный самых больших преступлений и самой большой исторической лжи отрезок отечественной истории начали исцелять на удивление простым средством: открыли архивы.

Но надо сказать: кто открыл и для кого.

Организации и институты, в названии которых стояли слова “чрезвычайная” и “особый”, родились с первыми законами советской власти исключительно для того, чтобы стоять выше и вне этих законов. Именно эти органы оказались очень скоро хранителями, точнее, охранителями архивов. Важно, что эти же органы занялись охраной государственной тайны и одновременно цензурированием. В течение жизни одного поколения была создана удивительная система, делящая знание о мире на разрешенное и запретное.

Глушение нежелательных радиопередач, упрятывание нежелательных книг в спецхраны, а документов в архивы (и их засекречивание либо уничтожение) были заботой одного и того же ведомства. Но у этого ведомства была и другая сфера компетенции: содержание нежелательных лиц в тюрьмах и лагерях (либо их уничтожение). И между этими функциями существовала содержательная связь. За разглашение ставшей тайною информации, что хранилась в архиве, спецхране, можно было попасть в лагерь или быть уничтоженным, а информация о попавших в лагеря или уничтоженных, в свою очередь, составляла главную тайну.

Повязавший себя кровью и обреченный потому на тотальное засекречивание режим заменял запретное знание о себе разрешенной, предписываемой и насаждаемой ложью. От разработки сиюминутной газетной лжи о настоящем логика вела к разработке этиологического мифа, который обосновывал лженастоящее лжепрошлым. При этом документы, способные доказать и показать эту ложь, приобретали характер иглы, которая одна могла принести, как казалось, смерть режиму-Кощею. Сообразно этому статусу ее и стерегли в архивах.

Если отвлечься от технической стороны дела, то информация, а по-иному, — история, которая сберегалась в архивах, делилась на категории. Одна — это “просто история”, которую разрешается узнавать специалистам-историкам 5. Другая — это “проблемная история”, заниматься которой можно, только имея “допуск” из тех же органов, и которую разрешается далее пытаться сообщить публике в статьях и книгах, но лишь после проверки выписок спецархивариусами, а готовых книг и статей — цензурой.

Третья категория — история, которую названным проверенным лицам разрешается знать, но нельзя даже пытаться разглашать (можно читать, нельзя делать выписки). Четвертая категория — история, которую можно знать хранителям и правителям, но нельзя историкам, того менее публике. Естественно, была еще одна история. История “в себе”, не состоявшаяся как знание, история, которую не ведали ни хранители, ни властители, ни историки, вообще никто, поскольку — как и в любом архиве — были документы, о самом существовании которых никто не знал. Понятно, что в архивах, куда доступ затруднен или закрыт, количество и доля такой информации, такой незнаемой истории непрерывно нарастает 6.

Так вот, в эпоху гласности начались небывалые дела. Ведомство политического сыска, оно же ведомство по охране тайны, чтобы его не уничтожать и не сокращать, ибо на это сменившаяся власть не отваживалась, оборотили на открытие собственных секретов и опровержение собственной лжи. Массовая реабилитация сопровождалась массовым архивным поиском. Специалисты по сыску живых и обвиняемых на время переделались в специалистов по розыску архивных документов о мертвых и оправдываемых.

Тогда же в архивы были впервые допущены граждане. Основанием для допуска теперь служило не что-нибудь, а сама неблагонадежность по меркам предшествовавшего режима, сама личная или семейная отмеченность именем его врага (“врага народа” или его “ЧС”).

Тогда же в архивы были допущены историки — те, кто торопился (как видим, недаром) написать новую, основанную на архивных документах историю отечества, ту, которая заменила бы миф, оправдывавший павший режим, обосновывавший его легитимность своей версией “истории с древнейших времен”.

Историческое окно возможностей, открывшееся перед страной в эпоху Горбачева—Ельцина, закрылось, или, скажем оптимистичнее, прикрылось. Прикрыта и дверь архивов, что, как мы пытаемся показать, естественно в ситуации, когда массовое сознание предъявляет повышенный спрос на миф, а курс государственной политики поощряет и воодушевляет тех, кто готов это стремление к историческому мифу удовлетворять.

ИСТОРИКИ ДА СОЦИОЛОГИ

Если бы тенденция опрощения была тотальной и охватывала бы сплошь все общество, некому было бы заметить ее действия. Но тенденция противоположная тоже существует. Ее представляет не только уже упомянутый люд, издающий и читающий “НЛО”. Значительный и растущий сегмент нашего общества переживает в течение всего постсоветского периода процесс структурного усложнения своего устройства, деятельностей и практик, представлений и мыслительных схем.

В том, что это так, нетрудно убедиться, вспомнив, как усложнились коммуникации, отличающие так называемую “современную жизнь”, в какие сложные системы отношений вступают те, кто занят бизнесом, финансами, современным управлением и т.п.

В этом сегменте не очень много нашлось пока места для гуманитарных исследований, в частности исторических. Но в той мере, в которой они проводятся, их отличает — в согласии с тем, что происходит во-обще в этой части общества, — использование новых, более комплексных, средств анализа и построение более сложных представлений о прошлом.

Историки, работающие или стремящиеся работать по-новому, обновляют источниковедческую базу своей науки. Привлекаются новые технологии во вспомогательных дисциплинах. Привлекаются новые источники — такие, как материалы активно развивающейся дисциплины — устной истории. Историческая наука замечательным образом воспользовалась методологическими и теоретическими приобретениями социологии последнего тридцатилетия, едва ли не более достойно и эффективно, чем сама социология. Появились, в частности, новые подходы к работе с текстами и архивными документами 7.

Социологизированная история и граничащий с ней предмет — социология исторической науки, в русле которой могли бы развиваться предлагаемые соображения, заинтересованы в том, чтобы рефлектировать и архивное дело, а также само отношение общества к архивации. В рамках этого подхода уместен социологический анализ массового отношения к прошлому как своего рода общественной предпосылки исторического знания вообще и вопроса об архивном деле в частности.

СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ КАК ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ И ПОДОБИЕ АРХИВА

Массовые представления о прошлом можно увидеть из всероссийских опросов ВЦИОМ и “Левада-центра”, проведенных в последние годы 8.

Роль знания о прошлом в конструировании собственной идентичности россиян кажется очень большой. На вопрос о том, “что в первую очередь связывается у вас с мыслью о собственном народе”, чаще всего (48%, данные 2003 г.) выбирают ответ “наше прошлое, наша история”. (“Место, где вырос” идет следующим — 43%.)

Отечественная история — повод для гордости. Гордятся Россией “в связи с ее историей” почти три четверти ее жителей (72%, 2003 г.).

Место, которое отводят истории как предмету, достаточно высокое: из 17 дисциплин знание о прошлом (29%) уступило лишь знанию наиболее актуальному — компьютерной грамоте (32%), обогнав иностранный язык (27%), математику (26%) и родной язык с литературой (25%, данные 2000 г.). При этом довольны “знаниями по истории, полученными в школе” более трех четвертей россиян (76%, 2003 г.).

Существенно, что на декларативном уровне отдается явное предпочтение истории как истинному знанию перед историей как мифом: 72%, по данным 2003 г., декларируют готовность “знать всю историческую правду, даже самую тяжелую, чтобы не повторять ошибок и неудач прошлых времен”. Вариант “прежде всего знать об успехах, героях нашей истории, чтобы люди уважали собственное прошлое…” и “не говорить слишком много о “плохом””, выбран всего одной пятой (21%) россиян.

Однако на деле массовое представление о прошлом в значительной степени имеет мифологический характер. На вопрос, с какой даты, эпохи, события начинается, по вашему мнению, история нашей страны, чаще всего выбирали ответ: “с незапамятных времен, испокон веков” (39%. %, 2003 г.). Ответ “с Киевской Руси” устраивал вдвое реже — 19%, ответ “с крещения Руси” — еще вдвое (10%).

Подоплека этого представления — не плохое знание истории, а претензия на то, что по счету древности мы впереди всех, и это дает нам особые права перед другими народами. (Эту идеологему и развивают авторы новых учебников 9.)

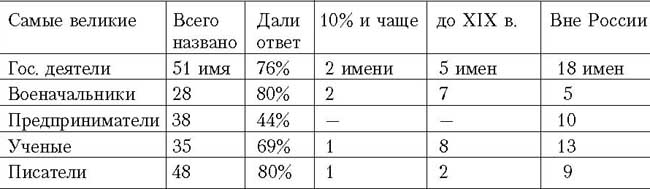

Если на декларативном уровне господствует подход принципиально неисторический, трансцендирующий наше национальное начало в до- и внеисторическое мысленное пространство, то при обращении к самой материи, фактам, оказывается, что актуально обозреваемое историческое пространство весьма узко и тесно. Прошлое — это по-школьному представленная отечественная история XIX—XX веков, за этими пределами почти ничего не помнится. Вот характерный список ответов на открытые вопросы об исторических деятелях (2000 год):

“Если говорить о великих людях всех времен и народов за последнюю тысячу лет, кого бы вы назвали…”

Далее просили назвать самого великого государственного деятеля/ политика, военачальника, предпринимателя, ученого, медика, писателя/поэта/драматурга.

А вот и состав попавших в первую пятерку по каждой номинации (указан % назвавших это имя):

| Гос. деятели | Военачальники | Предприниматели | Ученые | Писатели | |

| Сталин 14 | Жуков 31 | Березовский 4 | Ломоносов | 18 | Пушкин 34 |

| Ленин 13 | Суворов 21 | Форд 4 | Сахаров | 9 | Шолохов 5 |

| Горбачев 2 | Кутузов 8 | Морозов 3 | Менделеев | 9 | Есенин 3 |

| Брежнев 2 | Сталин 5 | Гейтс 3 | Эйнштейн | 6 | Шекспир 3 |

| Рузвельт 2 | Наполеон 4 | Довгань 2 | Королев | 4 | Лермонтов 3 |

Сакраментальная григорьевская формула про “наше все” верно дополнена Г. Павловским, высказавшимся в том духе, что мы — это Пушкин + ВПК. Действительно, по наиболее массовидным представлениям наших современников, на пространстве последнего тысячелетия выше всех — памятник поэту Пушкину, второй по высоте — маршалу Жукову. И вообще, более всего ответов было получено именно по писателям и военачальникам. Первые репрезентируют “женское”, культурное, вторые — “мужское”, силовое начало примитивной советской-постсоветской цивилизации.

МОНУМЕНТ, ЮБИЛЕЙ И АРХИВ — РАЗНЫЕ ВИДЫ ПАМЯТИ

Установление памятника, монумента10, есть всегда свидетельство того, что по поводу общезначимости некоторого исторического факта или исторического лица достигнуто согласие между главными общественными или политическими силами 11. Согласие может быть вынужденным, навязанным, но если памятник поставлен и стоит, значит, оно есть. Социологический опрос также может показать, по каким историческим деятелям достигнуто — так или иначе — наивысшее согласие в обществе. Вот десять символов, которые наиболее прочно внедрены школой и прессой в массовое сознание, или, если угодно, десять монументов, которые воздвигнуты российским массовым сознанием. (В 1999 г. россиян просили назвать по 10 “наиболее выдающихся людей всех времен и народов” (подсказов не было). Приводятся имена, которые назвали 10% и более от числа опрошенных, имена расположены по убывающей частоте ответов.)

В этом списке не принадлежит к числу “наших” (русских) только Наполеон. Принадлежат прошлому, более давнему, чем XIX век, только два персонажа. И вообще, фигур, которых вспомнили 10 и более процентов опрошенных, — всего 10 во всей мировой истории.

Первое подобное исследование было проведено десятью годами раньше, в конце 1980-х 12. Тогда список возглавлял Ленин, ныне отошедший на 2-е место, а вторым шел Маркс. За десять лет из первой десятки на далекие места ушли Маркс, Энгельс и Горбачев. В остальном состав и популярность наиболее часто упоминавшихся персон и тех, кто находится на периферии массовой памяти, почти не изменились.

Опрос конца 1980-х проводился в РСФСР и еще 7 республиках Советского Союза. Он показал, что описанный выше набор имен репрезентирует русско-советскую концепцию истории, распространенную по всей территории существовавшего тогда государства, но воспринятую совершенно по-разному в России и в “национальных республиках”. Народы Прибалтики и Закавказья тогда (за годы до “развала СССР”) не хотели признавать ту иерархию исторических авторитетов, что выстраивалась в ответах русских жителей РСФСР. Русские императоры, основоположники марксизма, имперские военачальники отодвигались этими “националами” в сторону. Они (если говорить об именах из этого набора) предпочитали культурные символы из общеевропейского тезауруса.

Эти народы ушли на свои исторические пути, россияне остались один на один со своей историей, как они ее хотят себе представлять. Империя распалась, имперское сознание осталось. Именно так выглядит массовое историческое сознание, ныне усердно фертилизуемое и воспроизводимое массовой же исторической беллетристикой. В этом процессе архивы не требуются. “Привкус” и “аромат” какой-либо эпохи гораздо легче стилизовать, чем получать перегонкой из исторических документов.

Одной из форм взаимодействия социума со своим воображенным прошлым является календарный праздник, годовщина, юбилей. Историки замечают, что празднования и празднично-символические воспроизведения событий прошлого одновременно суть способы его удержания и его уничтожения. Если сравнивать праздник с архивом, то каждое празднование некоторого исторического события можно уподобить переписыванию соответствующих исторических документов. В этом действии столько же “сохранения”, сколько “подновления”.

Здесь для историка и социолога картина выглядит по-разному. Историк видит, как от переписываний и перепразднований трансформируется первоначальная историческая суть события, то есть как настоящее управляет прошлым. Социолог же видит, как прошлое используют для управления настоящим. Праздник, юбилей — один из вариантов такого управления.

Известны юбилеи с разной идеологической направленностью — тысячелетие России и трехсотлетие дома Романовых. За годы советской власти радикально менялась семантика празднуемых годовщин Октября. Учащение празднуемых юбилеев было признаком стагнации брежневского общества.

Собственно, юбилей исторического события есть само по себе событие, подменяющее собой исходное. Дело не только в том, что содержанием праздника становится символическое/мистическое значение, приписываемое числам, кратным 5 и 10, а не само историческое событие 13.

Функция юбилеев, которым придается общегосударственный, общенациональный, общекультурный смысл, это, конечно, ритуально-символическая интеграция общества вокруг центральной власти. Это, собственно, чувствуют все. Как и то, что власть с молчаливого согласия общества занимает у славного общего прошлого его славу, примеряя ее на себя. Ну а мы подчеркнем, что управление общественной жизнью через механизм юбилеев есть управление через механизм ретроориентации.

В этом подобная культурная политика смыкается с политикой переписывания истории в духе ретромифа.

Если снова вернуться к состоявшемуся разделению общества на упрощающийся и усложняющийся компоненты, то теперь представим их не как области, вроде динамичных центров и отстающей периферии, не как демографические части, вроде современной молодежи и отсталых пожилых, а в виде токов. Власть, по российскому обыкновению, взялась за управление историческим процессом, за управление этими токами. Она пытается поставить под контроль усложняющиеся системы коммуникации и получить долю аккумулируемого там национального богатства. Власть подключается к этим процессам, выражаясь на своем властном языке — предпринимая усилия по реформированию экономики, законодательства и пр., перенося последствия уже на весь социум. Эти усилия предлагают считать “либеральными реформами”, что, на мой взгляд, неверно. Они либеральны по первоначальному, давно забытому замыслу, а в своей реализации обслуживают отнюдь не либеральные цели и интересы.

По упомянутому уже обыкновению власть не принимает на себя ответственность за последствия этих действий, за усугубляемые ими процессы социальной деструкции. Однако она чует исходящую из этой стагнирующей зоны угрозу для своего правления (впрочем, воспринимает ее и именует угрозой общей стабильности). Потому принимаются меры, чтобы поставить и этот процесс под контроль. Но здесь в ход идут дешевые средства, запас которых кажется неисчерпаемым, поскольку этот ресурс — прошлое. Это средства пропагандистские, масскомуникативные. Крутить старое советское кино, возвращать старый гимн, вообще стилизовать эстетику власти под советскую — вот как власть откупается от тех, кому эти реформы, вообще токи нового времени ничего не приносят, а лишь уносят — почет, благосостояние, здоровье… Эта часть жизни советского общества целенаправленно архаизируется. Ретроориентация в идеологии становится инструментальной политикой. Но это особенный традиционализм. Ему не нужно действительно бывшее, задокументированное прошлое. В та-ком контексте, напомним, архаизация оказывается враждебной архивации.

ОБЩИЙ АРХИВ ЧАСТНЫХ ИСТОРИЙ

Такова государственная политика. Но свои отношения со временем выясняет не только государство как целое и общество как целое. Вспомним еще раз о монументах. Кроме памятников городских, символизирующих, как сказано, общественное согласие по поводу общего прошлого, встречаются памятники иного рода. Они материализуют память не широких, а узких групп, иногда очень малых, иногда исчезающих. Такие памятники, как правило, собраны на окраине за особой оградой, там малолюдно и тенисто14.

Именно на такой мемориал похожи остальные результаты рассматривавшегося опроса, где кроме десятки наиболее массовых ответов есть еще более сотни ответов немассовых. Возьмем для примера те, что оказались в самом конце частотного списка (их назвали 1% и менее, имена расположены по алфавиту):

Горький

Дзержинский

Павлов

Александр Македонский

Андрей Миронов

Ахматова Ворошилов

Вавилов

Галилей

Гёте

Жириновский

Пахмутова

Пеле

Пикассо

Плисецкая

Примаков

Рафаэль

Репин

Ростропович

Сократ

Спартак

Туполев

Уланова

Фидель

Кастро

Чаплин

Почему античный философ и современный футболист оказались на равных позициях в этой зоне социальной памяти? Список показывает следы информационных процессов в разных общественных группах с их разными интересами. Группы небольшие, но их много, вместе они перерабатывают и усваивают гораздо более значительный массив исторического материала, нежели тоталитарно-солидарно мыслящее большинство. Исторический охват, как мы видим в этом списке из 26 имен, не в 2,6 раза, а гораздо более широк, чем в первой массовой десятке.

Деятельность этих небольших групп, их интересы и ценности напрямую не связаны друг с другом, порой они могли бы оказаться в конфликтных отношениях. Алфавитный порядок, внешний и бессодержательный, как в каталоге архива, — это лучший способ их представления. Он указывает на их равную ценность для некоторого стоящего над ними и перечисляющего их субъекта. Ясно, что позиция подобного субъекта — это позиция Общества как такового. (Подчеркнем: общества, а не государства.) Общества, которое дорожит всеми своими составными частями и не отдает предпочтения ни одной. По-другому, это позиция Культуры, где ценности не соподчинены, а рядоположны.

Если отнести эти принципы к истории, попытаться описать “все” и “все, как оно было”, это не получится. Такой субъект, как История, актуально не дан. Соответственно, нет и такой позиции. (Возможна лишь позиция того или иного историка, а это меняет дело.) Но если нет такой актуальной позиции, то позиция Истории как возможности существует, вернее, иногда существует, может существовать. Имеется в виду, что общество может себя представить не только в единомоментном пространстве данности — в обозрении всех составляющих его наличных групп. Оно может представить себя в истории как в отмененном времени, не различая субъектов бывших и сущих. Это и есть идея архива.

Таким архивом нельзя управлять — там можно служить. Такие архивы и создавались в вольных городах Европы, где складывалось общество как органическая совокупность разных, пусть и не согласных друг с другом, но признающих общие единые рамки групп.

Такой архив создавался не для будущего и не для историка — он нужен был общине для регулирования сложных отношений между составляющими ее субъектами.

Великое социальное изобретение: независимый суд, чье решение признают не признающие волю друг друга стороны. Архив (городской, национальный) как институт при таких обстоятельствах получает похожий статус. Он ничей, и все равно заинтересованы в его сохранении и в доступности его содержимого.

____________________________________________________________

* Выражаю благодарность С. Королевой за содействие в работе над этими заметками.

1) Красильникова М.Д. Доходы и потребление в условиях экономического роста // Вестник общественного мнения. 2005. № 1.

2) См. например: Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Интеллигенция. М., 1995.

3) Зверева Г.И. “Присвоение прошлого” в постсоветской историософии России (Дискурсный анализ публикаций последних лет) // НЛО. 2003. № 59.

4) Ментальный и риторический ход, избранный этими авторитетами, заметим, был антиромантическим: не создание мифа, а его разрушение. У Солженицына — через непосредственное обращение к архивным источникам, у Сахарова — через использование еще не архивированных документов, каковыми были присылавшиеся ему письма и устные свидетельства. (Из этих источников Сахаров, например, делал свои заключения о характере афганской кампании, вынесенные им на трибуну съезда народных депутатов.) Сегодня мы имеем доказательства того, что предложенная тогда Сахаровым — вопреки мнению большинства депутатов и, наверное, большинства избирателей — квалификация этой войны как несправедливой, теперь принята нашим обществом, стала частью его исторического сознания. По данным опроса “Левада-центра” в 2005 г., назвали “справедливой” войну в Афганистане (1979—1989) 12% россиян, а “не-справедливой” — 70%. Сработал и заряд “Архипелага”. По данным опроса 2003 г., “репрессии, террор, выселение народов в 1920—1950-е годы” занимают 4-е место (39%) в ответе на вопрос: “Что вызывает у вас чувство стыда и огорчения, когда вы обращаетесь к истории двадцатого столетия?”

5) Я в жизни провел всего одно исследование, включавшее архивный поиск. Но, как теперь понятно, момент, в который мне пришлось работать в архивах (конец 1970-х гг.), был в известном смысле прототипическим для нынешнего. Активно шел процесс “упаковывания” прошлого, перехода от его хранения к охране. Этот процесс, обоснованный, что уже тогда было видно, идеологией и интересами политического режима, имел форму сугубо технических и мелких административно-ведомственных действий. Например, осуществлялась замена кадров. Уходили на пенсию хранители и научные сотрудники с много-летним стажем, сутулые люди с нездоровым цветом лица, для которых одиночество и полумрак хранилищ были родной атмосферой. Их заменяли упругими молодцами и молодицами, для которых этот амбиянс был едва выносим. Антропологическая разница была и разницей профессиональной. Знавшие фонды наизусть заменялись теми, кому и описи читать было неохота. Однако одного факта старения кадров для объяснения этих процессов недостаточно. Некая властная рука вполне определенно подталкивала стариков к уходу. Был найден прием, который сейчас имеет универсальное применение. Старым хранителям музеев — а они материально ответственные лица — предлагался выбор: или вы немедленно уходите на пенсию, или проводится инвентаризация фондов… Много позже я узнал, что такие замены персонала не раз осуществлялись чуть ли не с начала истории отечественных архивов.

6) Ряд социальных проблем, связанных с доступом в архивы для людей и для документов, имеют вид технических: например, такая проблема, как нехватка свободного места. Кажется естественным считать, что руководитель любого хранилища заинтересован в том, чтобы иметь как можно больше свободного пространства для своих фондов. Но это так только в той мере, в какой его интересом является лишь сохранять все то, что какие-то внешние инстанции передадут ему на сохранение. Если же к этому добавляется интерес управлять процессом принятия на хранение и процессом выдачи хранимого для использования, для него гораздо лучше не иметь свободного пространства. Известен не один случай, когда руководство различных хранилищ документов, хранилищ, уже обладавших репутацией “главных”, в случае расширения своих площадей начинали немедленно заполнять их чем угодно, лишь бы восстановить ситуацию, когда “свободных мест нет”. Дефицит социально значимого ресурса создает возможности управлять его использованием. В данном случае у руководства архивохранилища появляется, пусть даже и не предусмотренная его должностной инструкцией, функция распорядителя. Теперь оно решает, что принять и что не принимать на хранение, что хранить, что перестать хранить, что хранить, но сделать технически недоступным. Для всех таких решений у него есть внеличное, сугубо техническое обоснование, с которым будут вынуждены считаться и те, кто ему сдает документы на хранение, и те, кто у него хочет получить документы в пользование: отсутствие свободного места.

7) См., например: Лоскутова М.В. Устная история: Методические рекомендации по проведению исследования. СПб.: Европейский дом, 2002; Голубев А.В., Осипов А.Ю., Савицкий А.А. Сбор воспоминаний о первом послевоенном десятилетии как способ сохранения исторической памяти общества. (Университеты в образовательном пространстве региона: опыт, традиции, инновации). Материалы научно-методической конференции. Часть I. Петрозаводск, 2005); Новый социологический нарратив: Сборник статей / Составитель А.Г. Радов; под ред. М.С. Цапко. М., 2003.

8) Опросы по стандартным выборкам (2000 чел. и 1600 чел.), репрезентирующим население страны 16 или 18 лет и старше. Опросы проводились методом личного интервью по месту жительства респондента.

9) Зверева Г.И., Репина Л.П. Историческое образование в высшей школе России: состояние и проблемы // Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в вузах России. Аналитический доклад. М., 2003.

10) “Места памяти”, по терминологии П. Нора, принятой впоследствии и П. Рикером.

11) См. об этом в статье “Память, памятник, мемориал” в кн.: Левинсон А. Опыт социографии. М., 2004. С. 244 и след.

12) Левада Ю. и др. Советский простой человек. М., 1993.

13) Народная память работает не так, как государственная, но зависит от нее. Вот пять юбилеев, которые россияне сочли наиболее важными из списка в 20 юбилеев, приходящихся на 2005 год (опрос в феврале 2005 года):

| 60 лет победы над Германией | 86% |

| 5 лет со дня гибели подлодки “Курск” | 40% |

| 25 лет Московской Олимпиады (1980) | 21% |

| 60 лет победы над Японией | 20% |

| 60 лет атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки | 19% |

14) П. Рикер описывает процесс, в ходе которого присутствовавшая в самопонимании французов история становления государства-нации заместилась памятью “частной, раздробленной, локальной, культурной” (Рикер П. Память, история, забвение / Пер. с фр. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2004. С. 563).