(отрывки из неоконченного романа)

Опубликовано в журнале НЛО, номер 2, 2005

Последний раз я видел Максима в Берлине. Он как снег на голову свалился на меня прямо на моем концерте, где я пел и играл вместе с Сережей Воронцовым в клубе “OKULTBARBIES”. Вечер сопровождали Диана, Анастасия и Наташа. Это был уже мой второй приезд в Берлин. Надо отдать должное устроителям, но концерт прошел отлично. У меня хранится маленький flyers нашего выступления, а на обороте обложки рисунок Сережи, подаренный им Максиму на следующий день после концерта. С тех пор больше мы не виделись, что не исключает дальнейших встреч, но где именно, мне неизвестно.

Максим редко рассказывал о своем детстве, но то, что он рассказывал, очень напоминало мне мои детские годы. Схожи были и судьбы наших семей. Его семейство сразу после революции эмигрировало во Францию, и отец Максима родился уже в Париже. И деды и прадеды Максима были потомственные русские дворяне, служившие в гвардии и владевшие обширными поместьями на юге России. Историю же своей семьи я знаю совсем плохо. Деда своего я знаю только по рассказам своей бабушки. В 37-м году во время Великого Террора он был ликвидирован как “враг народа”. Основанием к такому определению послужило то, что он со всей своей семьей провел почти двадцать лет в эмиграции. Дед был по образованию горный инженер и, кроме того, выдающийся оперный певец. Как он совмещал эти свои занятия в дореволюционной России, я не знаю. За границей он вел исключительно жизнь профессионального артиста. Бабка тайком показывала мне чудом сохранившиеся афиши его выступлений в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и других городах Нового и Старого Света. Он был другом Шаляпина и его пламенным поклонником. Своими выступлениями он мог кормить семью.

Родители же Максима вынуждены были бежать с белой армией на юг через свои бывшие поместья и, совершив обычный путь беженцев, в конце концов оказались во Франции; сначала на Лазурном берегу, а потом перебрались в Париж, где мой герой и родился. Его семья вернулась на родину в 1958 году, во времена так называемой “хрущевской оттепели”.

Его отец был известным масоном, что ему приходилось тщательно скрывать при советской власти. Когда я познакомился с Максимом, его уже не было в живых, но на стенах их московской квартиры висели картины отца Максима, в которых явно проглядывала масонская символика. Максим объяснял мне значение тех или других мотивов, показывая их. Это было в самом начале нашего знакомства, и Максим тогда увлекался поэзией Хлебникова. Под влиянием его поэзии он сочинял стихи, иногда копируя их буквально. Я прекрасно помню одно из его стихотворений той поры. Вот оно:

Загреба греб

Неторопливо

Руками дев

Нетерпеливых

Которым был

Не брат не друг

Но вдруг

Проснулся в нем

И брат и друг

И он неторопливо

Греб

В сторону залива

Залив вино

И в гроб вогнав

Гроб новый

С выставки дубрав

Забрав с собой

Свой гроб и дев

И гробовой трубил

Припев:

Гроб греб

Неторопливо

Руками дев…

и т. д.

и т. п.

Я помню множество мелких опытов подобного рода, но записывать их здесь было бы неуместно, иначе мое предисловие слишком затянется. У меня хранится огромное количество его рукописей, рисунков, записей песен, ничего не значащих почеркушек, пустячных зарисовок и тому подобное. Сколько я помню Максима, он никогда не переставал писать стихи. Во время бесконечных переездов с места на место мои архивы заметно поредели. Стихов же его и других текстов сохранилось несчетное количество, и я их обязательно помещу в конце своей книги о Максиме. Разумеется, это будет всего лишь небольшая подборка текстов, а может быть, я их издам отдельной книгой. К сожалению, рукописи не всегда находятся в наилучшем виде. Слова и целые строчки зачеркнуты, исправления не всегда читаемы. Но тем не менее я кое-как разобрал их, и вот теперь отдаю на ваш суд.

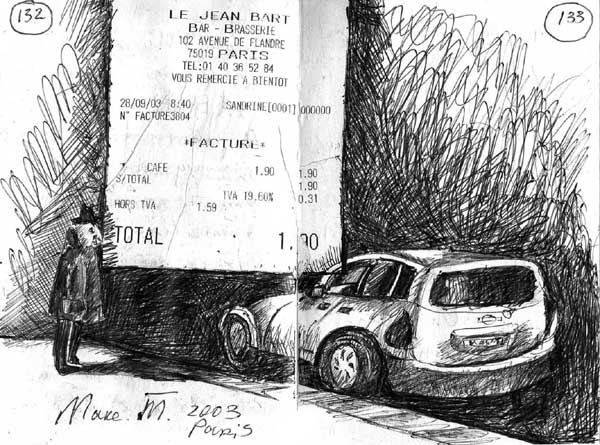

Я также намерен публиковать его рисунки, вклеивать чеки и другие сувениры, оставленные им мне. Как бы то ни было, я храню все написанное и нарисованное им. Есть единственный снимок Максима, сделанный еще в России. Других у меня не сохранилось, хотя было множество. Одну фотографию Максим заставил меня сделать в метро Crimee, и сам вклеил ее в мою книжку. В метро есть такие аппараты, которые выдают вам снимки через четыре минуты. Мой герой сделал такие же фотографии для каких-то документов. Тогда мы обменялись карточками, но его (ту, что он дал мне) я потерял. Сохранилась ли у него моя, я могу только догадываться. Вы можете увидеть рисунок, который Максим сделал, сидя со мной в кафе “Le Jean Bart”, и вклеил чек за свой кофе. Он никогда и никому не позволял платить за себя и всегда рассчитывался сам.

В “Максиме” я решил представить своего героя от первого лица, чтобы сделать его рассказы более убедительными, насытить их живыми интонациями речи, даже попытаться передать его жестикуляцию. Кроме того, мне хотелось бы, чтобы вы представили себе моего героя не как ходячего персонажа, а как реальную личность.

Во всяком случае, мне хотелось бы, чтобы ты, мой читатель, не думал, что это персонаж выдуманный. Он мое alter ego, и все тут, но, будучи все-го лишь героем, он имеет право говорить от своего лица. Как я записал выше, мне хочется только, чтобы вы восприняли его как живую личность. Так или иначе, мой герой заслуживает, чтобы быть изображенным на страницах этой книги. Местами его судьба настолько переплетается с моей, что эта книга становится почти автобиографической. Я, наверное, уже писал, что с Максимом мы знакомы с детства и я знаю практически каждый момент его жизни.

И вот теперь, заканчивая свое предисловие, я хочу, чтобы вы попытались соединить моего героя со мной. Мне трудно препираться с ним. Он всегда оказывается прав, но все же он счастливее меня, так как у него нет моих проблем. Мне придется описывать наши взаимные переживания, так как наша жизнь, в сущности, — одно и то же.

Единственное, что я хочу сказать, что жизнь автора и его героев совсем не соответствуют друг другу. Но все же они так похожи! Мне никак не удается разделить свою судьбу с судьбой своего героя. Он все время ускользает от меня и не дается в руки.

У меня сохранились его рукописи еще 60-х годов, когда нам было лет по двадцать с небольшим и на жизнь мы смотрели весело. Вот фотография Элика Богданова[2], сделанная мной в 60-х (на 2-х “л” принципиально настаивает Володя Эрль. Я же всегда звал его Эликом, а об удвоениях даже и не думал.) В то время он, Галецкий[3] и я составляли своеобразное трио. Нашим старшим товарищем был художник Женя Михнов-Войтенко, и, как старший по возрасту, он был в каком-то смысле нашим духовным лидером. Нашим присяжным критиком был Леонид Ентин, или Енот, как все мы называли его в те далекие годы. Впрочем, на это имя он отзывается и теперь. Так же как я и Максим, он эмигрировал вслед за нами. Максим немного раньше меня, Енот же позже.

С Эл(л)иком я познакомился у Бориса Понизовского[4], у него же и с Максимом. Понизовский держал в то время первый и, может быть, единственный в Питере салон. У него собирались начинающие писать молодые люди вроде меня и Максима, но к нему приходили и начинающие актеры (с некоторыми из них я учился в театральном институте), и художники-леваки. В то время никто и не подозревал, что существуют такие слова, как “диссидент”, такое движение, как “нонконформизм”, а всех юных гениев мы называли, как я уже писал выше, “леваками”.

Сейчас, когда я провел больше чем 25 лет в Париже, мне видится и этот салон Понизовского, и наше с Максимом в нем присутствие в каком-то тумане, и все же память моя сохранила до сих пор картины нашей молодости.

Максим теперь пропал из поля моего зрения. Я практически не вижу его. Привычки пользоваться телефоном у него нет, бывает, что он исчезает на месяцы и даже годы, и я не имею ни малейшего представления о том, где и как его можно отыскать. Я живу исключительно слухами о нем. Мне кто-то говорил, что в последний раз его видели в Ирландии с какой-то чумовой барышней. Это последнее, что я о нем слышал. Иногда он присылает письма, но адреса обратного никогда не указывает, равно как и даты.

В детстве мы ходили в одну и ту же школу, и я хорошо знаю его привычки. Мы оба рано остались без отцов и начали самостоятельную жизнь. Он, так же как и я, учился в нескольких художественных школах, так же как и я, ни одной из них не закончил и, подобно мне, предпочел стать свободным художником.

Парадокс заключался в том, что он, родившийся во Франции, вернулся, вернее, был привезен родителями, тогда как я, исконный житель России, живу теперь на его родине. Впрочем, в конце концов мы оба оказались русскими эмигрантами и теперь поселились в Париже, но видимся здесь гораздо реже, чем в Москве. Не знаю, чем это объяснить, но, скорее всего, наши дороги расходятся в разные стороны таким замысловатым образом, что остается только руками развести. Как я уже писал, телефоном он не пользуется, дозвониться ему невозможно, постоянного адреса у него нет. В общем, он неуловим. Максим так и не завел семью, но у него четверо детей от разных женщин, с которыми он время от времени встречается. Все эти женщины, несмотря ни на что, его обожают и воспитывают его детей. Его старший сын живет в Москве, и Максим мне с гордостью рассказывал, что он сделал карьеру отличного программиста и теперь обслуживает банки не только России, но и Америки. Следующая за сыном дочь родилась уже во Франции. Девочка уже совершеннолетняя, редкостная красавица, ее снимают для журналов мод; и в свои восемнадцать лет она снялась в главной роли полнометражного французского фильма. Третий по счету ребенок, тоже девочка, живет со своей матерью в Страсбурге. С ней и ее матерью Максим почти не видится. Самый младший его ребенок — отличный парень, я видел его, когда ему было лет девять или десять.

Алексей Хвостенко (крайний слева) в компании школьных друзей. Начало 1950-х годов.

Сегодня пятое октября 2003 года, 5 ч. 30 м. утра. Вчера мне позвонила моя дочь Верка из Испании, куда она отправилась со своим дружком Матье отдохнуть на неделю, и сказала, что видела Максима на одном из островов, где обосновалась колония хиппи. Мой приятель вот уже целый месяц как примкнул к одной из тамошних семей и проводит время медитируя, сидя на берегу Средиземного моря. Дух “Непосейдона”, как он сам про себя выражается, видно, посетил его снова, и я думаю, что долго теперь его не увижу. Этого “Непосейдона” Максим позаимствовал у нашего общего друга Валерия Шедого, покойного ныне. Его прижизненная кличка была Главмуда, и он входил, так же как и Максим, в группу молодых людей, называющих себя “мудами”. Это был чисто богемный кружок, а большая часть посвященных в него — джазовые музыканты питерского ансамбля, играющего традиционный диксиленд.

Еще один “муда” — “муда-путешественник” Юрий Сорокин[5]. Его уже тоже нет среди нас, а когда-то мы были с ним большими друзьями. Он был по-своему великим комбинатором и большим мастером всевозможных ручных поделок, которыми он довольно успешно зарабатывал себе на жизнь. Чего только он не изготавливал для розничной продажи! Когда в России появились ружья для подводной охоты, “путешественник” приспособился изготовлять трезубцы для гарпунов, и мы с ним успешно торговали ими в Крыму. Делал он также “уточки” для завивки волос, поставляя их парикмахерским и частным лицам, какие-то ролики для чертежных столов, разнообразнейшие пуговицы в бессменной технике и массу других мелких и замысловатых предметов. Доходов от реализации всей этой продукции только-только хватало, чтобы сводить концы с концами. Мы все, в том числе и Максим, так или иначе участвовали в этих сорокинских предприятиях. Позднее мы освоили пляжную фотографию, и это занятие оказалось самым выгодным из всех прочих. Летние месяцы мы проводили в Крыму на берегу моря, зарабатывая огромные по тем временам деньги. Пару сезонов я проработал таким образом вместе с Максимом. Всю летнюю выручку мы, разумеется, пропили еще в Коктебеле, где летом собирались многие из наших знакомых. В книжице Алекса Петрова “Хвост-фотограф” можно отыскать много снимков того времени. Наша с Максимом фотокоманда называлась “Идеал” и действовала вполне успешно до конца 70-х годов, когда оба мы эмигрировали.

В Париже мы встретились с Максимом после недолгой разлуки и фотографией больше не занимались. Мне Володя Марамзин, мой друг еще по Питеру, предложил редактировать русский литературный журнал “Эхо”, и мы взялись за его издание с тревогой и радостным ожиданием. Мы выпустили четырнадцать номеров журнала и готовы были продолжить и дальше, но тут наступило время так называемой “перестройки”, и все те материалы, ради которых мы затеяли это издание, стали прекрасно выходить в России.

Я хорошо помню первый советский журнал “свободного” направления. Он вышел в Питере в конце 80-х годов и назывался, кажется, “Круг”[6]. Две трети его объема занимали вещи, опубликованные нами в “Эхе” за несколько лет до выхода первого отечественного альманаха такого толка. Следовательно, насущная необходимость в нашем журнале исчезла, а конкурировать с государственными издательствами России нам показалось бессмысленным. Так как надобность в журнале “Эхо” исчезла, теперь только немногие знатоки эмигрантской литературы помнят о его существовании.

Я много раз предлагал Максиму напечатать его вещи в нашем журнале, пока тот еще выходил, но он каждый раз отказывался, ссылаясь на то, что его стихи — это слишком интимно и что читатели не поймут написанного им. Как ни старался я внушить и доказать ему, что это совсем не так, что его стихи — совершенно особенное явление, заслуживающее самого пристального внимания наших читателей, мне так и не удалось убедить его.

Но вот теперь мне представилась счастливая возможность самому издать его стихи и написать к тому же книгу о нем.

Это предисловие к повествованию “Максим” я пишу вовсе не на заказ, я не связан договоренностью ни с каким издательством, и все мои планы и об этой книге, и обо всем, связанном с ней, как говорится, “вилами на воде писаны”. Но, впрочем, будущее покажет. Теперь же я полон решимости закончить свой труд, во всяком случае, довести его до такого состояния, когда я сочту возможным выпустить его в свет.

Как видите, мое предисловие затянулось, хотя я уже давно обещал закончить его. В конце я хочу добавить несколько строк, чтоб вам стал более понятен мой замысел. Всю книгу о Максиме я решил разделить на несколько глав — рассказов, излагающих те или иные события его жизни. Это не будет последовательная история его жизни, а всего лишь несколько эпизодов, иногда только его мнений по тому или иному поводу (что-то вроде стихийных импровизаций то философа, то поэта), заключенных в отдельную главу.

Кроме того, я собираюсь издать записную книжку, в которой сейчас пишу “ЗАМЕТКИ К ПОВЕСТВОВАНИЮ “МАКСИМ””, так как, на мой взгляд, она являет собой самостоятельную ценность. В начале ее я поместил несколько прекрасных стихотворений Максима, две небольшие поэмы: “В метро” и “В кафе” и вот это самое предисловие, которое в основном издании “Максима” будет значительно переделано. К тому же “записную книжку” можно издать факсимильным образом, и для коллекционеров редких книг она может оказаться ценной находкой. Я мог бы написать о Максиме больше, о его творчестве, о его причудах, о немыслимых приключениях, но лучше его самого об этом не скажешь. Так пусть же зазвучит речь Максима. Надеюсь, вы услышите его голос, увидите его осанку и проникнетесь к нему такой же симпатией, какую я испытываю к нему уже много лет.

Всего хорошего, мой воображаемый читатель. Я возвращаю Максиму его право на повествование.

А. Хвостенко 07.10.2003, Paris

МАКСИМ

Глава первая

ИСПОВЕДЬ

И не то чтобы голоса…

Ф.М. Достоевский

Я часто разговариваю с самим собой. Люблю одинокие прогулки. Я человек самодостаточный. Мне интересно поговорить о себе с собой. Иду ли я по улице или по парку и сам себе что-нибудь рассказываю. То начинаю спорить сам с собой, то увлекаюсь, то погружаюсь в какие-то неведомые мысли и иду, задумавшись, вдоль канала. Мне никогда не скучно одному. Посидеть в кафе, глядя на зеркальную воду, доставляет мне огромное удовольствие, а отражение в ней какого-нибудь дерева радует меня несказанно.

Я часто думаю о Достоевском, что видно и из эпиграфа, который я взял к своему рассказу. Достоевский ссорился со всем миром. Ссорился он и с Толстым, и с Тургеневым. На Толстого он сердился за его роль учительства, которую тот взял на себя. На Тургенева за его европейскую образованность и барство. Сам же претендовал на роль учителя и чуть ли не пророка. Почитайте его “Подпольного человека”, и вам все станет ясно.

Вообще в русской литературе все перемешалось. Писатели рядились в одежды философов, поэты мнили себя пророками. Литературная критика XVIII и XIX столетий не знала практически ничего, кроме брани. Сумароков бранился с Тредьяковским, Хемницер с Кантемиром, Барков даже не знаю с кем, может быть, с будущим Пушкиным, который последнему так успешно подражал в следующем столетии. А про это самое XIX столетие что мы можем вспомнить? Наш Пушкин, чуть что, вызывает кого попало на дуэль. Первое, что он сделал, вернувшись из ссылки в Михайловском, — вызвал на дуэль Федора Толстого. Того самого Толстого, которого прозвали Американцем и который убил на разных дуэлях одиннадцать человек. Поссорился он с ним все из-за тех же самых стихов. Толстой-Американец обругал где-то его стихи, не знаю уж, печатно или за глаза. История об этом помалкивает. Наш Пушкин не позволяет издателю печатать стихи другого поэта и при этом невнятно оправдывается соображениями высшего порядка.

Не могу сказать про себя, что я за человек. Чуть что, сержусь, ору на друзей и просто на случайных встречных. Так и хочется процитировать того же Достоевского. “Я человек злой, нехороший я человек. Подозреваю, что у меня болит печень”. Чуть что я свирепею и готов лучшему приятелю дать по морде. Что, кстати, к моему стыду, и случалось. Опять же с женщинами… Чего только я не вытворял с ними — лучше и не вспоминать. Закроем глаза на это. Я ведь и живу не в XVIII столетии, а в наш просвещенный и гордый своей научной и военной мощью XXI век.

Вот скажите мне, почему у нас не принято писать о говне? То есть не то что не принято, даже и пишут, и в кино показывают, а просто и запросто не пишут, и все тут. Я видел “Salo” Пазолини, где фашиствующие молодчики купали по горло в дерьме малолетних подростков и вытворяли с ними черт знает что ради удовлетворения своих сексуальных фантазмов.

А я вот знаю одну очень интересную историю, связанную с говном. Ее рассказал мне мой старый друг Саша Арефьев, известный более в мои молодые годы как Орех (“О” читается как “А”)[7]. В этой истории он рассказывал про одного своего однокашника. Приятели учились в художественной школе при питерской Академии художеств. Каждое лето они выезжали на этюды в какую-нибудь деревню. Ходили по лесам, полям и проселочным дорогам с этюдниками, полными красок, холстами, картоном и прочим необходимым молодым ученикам снаряжением. И вот эти ученики стали замечать, что один из них, уединившись по нужде где-нибудь в отдалении от всех прочих, слишком уж тщательно разглядывает свои выделения. Тогда они, вооружившись лопатой, спрятались в лесу, куда удалился герой повествования Ореха. И вот, пока он занимался своим делом, они подсунули ему под зад лопату и незаметно вытащили ее, когда он это свое большое дело кончил, и притаились поблизости, чтобы наблюдать за его реакцией. Герой подтер задницу газетой, оглянулся и замер в удивлении. Говна не было. Он впал в панику, схватился за голову, очевидно, решил, что сошел с ума, и бросился вон из леса. Заговорщики же от души хохотали. Чем не смешная и в высшей степени поучительная история, спрошу я вас?

Рассказчик этой истории ушел от нас, может быть, в лучший мир. Выпускник художественной школы, он еще в юности становится наркоманом и, чтобы иметь возможность выписывать рецепты или просто иметь доступ к сильнодействующим средствам, поступает в фармацевтический институт, который, кажется, не закончил. Вокруг него образовался кружок молодых художников, отошедший, может быть первым, по крайней мере в Питере, от официального потока соцреализма. Певцом их настроений был молодой поэт, их товарищ Роальд (Алик) Мандельштам. Естественно, по тем временам их нигде не выставляли, стихов не печатали, и вели они жизнь совершенно нищенскую и полубезумную. 50-е годы не баловали и своих благополучных граждан, а что уж говорить о непризнанных и идущих собственным путем молодых “гениях”?

СЭНДИ И АКАДЕМИК

Да что там “молодых гениев”! Советская власть и ученых не жалела. В середине 60-х годов я работал некоторое время с академиком Кнорозовым. В то время как раз вышел огромный том о письменности индейцев майя, а я по своей любви к текстам первоисточников не смог удержаться, чтобы не купить его. В то время я жил со своей подружкой, настоящего имени которой никто не знал. Я же называл ее Дуськой (от русского ласкательного словечка “дуся”), и этим именем мои друзья ее и называли. Она, просмотрев эту книгу, очень увлеклась ею (она почти во всем разделяла мои вкусы). И вот ей пришла в голову мысль расписать в нашей комнате копиями “иероглифов” майя стенку, испачканную какой-то дрянью. Она покрыла ее какой-то краской и черной сверху повторила эти “иероглифы”.

Я любовался стенкой, а самому ужасно хотелось познакомиться с человеком, который расшифровал письменность этих практически вымерших индейцев. Был у меня тогда приятель, которого мы все звали Сэнди Конрад [8]. Под этим псевдонимом он выпустил в “самиздате” маленькую книжечку “Пузыри земли”, где были такие строки:

Стоптанною попою

Он растекся по полу и т. п.

Был у него и другой псевдоним — Битов. Под этим именем он написал роман “биты” и несколько рассказов. Когда я был уже в Париже одним из редакторов русского литературного журнала, мы издали несколько рассказов под его настоящим именем.

Тогда же я ни о каком Париже не думал, а хотел всего-навсего познакомиться с Кнорозовым. И вот в случайном разговоре с Сашей Кондратовым выяснилось, что наш Битов (не путать с нынешним писателем Андреем Битовым) лично знаком с Юрием Валентиновичем, и пообещал как-нибудь привести его ко мне. Я и думать забыл про этот разговор, как однажды, примерно в час ночи, раздался звонок в моей коммунальной квартире, и я поспешил открыть дверь, чтобы не переполошились соседи. Выйдя на лестничную площадку, я увидел картину, достойную известного автора шедевра “Не ждали”! Впереди стоял Сэнди, а за ним какой-то тип в шапке, надвинутой на глаза, и в грязном пальто. Я был в полном недоумении, но тем не менее посторонился и пропустил их внутрь. В коридоре я тихо спросил Сэнди: “Кто это?” “Тс-с, — сказал он, — это академик Кнорозов”. “Ну и ну”, — подумал я, но все-таки пропустил их в комнату. При свете я разглядел академика получше. Он был с головы до ног покрыт грязью, на лице кровавые подтеки, вид совершенно невменяемый. “Это он упал в лужу”, — оправдываясь, прошептал Сэнди.

Они принесли с собой бутылку водки, и, когда мы допили ее, Кнорозов уже был неспособен пошевелить ни рукой, ни ногой. Его уложили на пол, Сэнди пристроился рядом, а мы с Дуськой расположились на единственной тахте. Утром, когда я проснулся, мой приятель уже успел сбегать за водкой и закуской и расталкивал непробудного академика. Дуська отвела его в ванну и кое-как отмыла. Потом она усадила его на табуретке посередине комнаты. Он не мог поднять головы (похмелье давало себя знать) и смотрел в пол. Сэнди тем временем готовил бутерброды и разливал водку. Мы выпили по первой и со второго раза прикончили бутылку. Сэнди достал вторую. Тут Кнорозов стал приходить в себя и огляделся вокруг. Взгляд его упал на стенку, расписанную Дуськой мотивами майя. Не знаю, о чем он подумал, но весь его вид выражал явное недоумение. “Что это?” — спросил он. Я взял том, написанный им, и, указывая на Дуську, сказал: “Вот, она срисовала”. На лице академика обозначилось явное облегчение. Он отхлебнул еще водки и вдруг обратился ко мне: “Ты знаешь языки?” “Английский, — ответил я, — ну и русский, разумеется”. “В вашей монографии много интересных текстов и репродукций. Я поэт и художник, так что и то и другое мне крайне интересно”, — добавил я. Юрий Валентино-вич оживился. “Хочешь работать со мной? — спросил он. — Я сделаю из тебя отличного дешифровщика”. Я с радостью согласился.

Через некоторое время я пришел к нему в Академию наук, что была выстроена на Неве еще при Петре. Кнорозов поручил мне интереснейшую работу: делать сводную таблицу текстов мифов, сказок и легенд туземцев Океании. В то время он занимался дешифровкой письменности вымерших или переселившихся куда-то аборигенов острова Пасхи. Но о самой работе я рассказывать не буду — это другая тема. А вот как протекал наш рабочий день — это интересно. Утро начиналось с закупки портвейна. 2, 3 или 4 бутылки в зависимости от нашего материального состояния. Мы поднимались наверх в Кунсткамеру с заспиртованными монстрами, начало собиранию которых опять же вышло еще при Петре. Я — с увесистыми томами, Кнорозов — с “листингами”. Я читал, он считал непонятные мне цифры, которые выдавал ему допотопный компьютер. Бутылки мы приканчивали до обеда. В обед покупалась бутыль водки, но раскрывалась уже в академической столовой под научную закуску. Потом закупалась еще пара бутылок портвейна, и к вечеру мы их приканчивали, продолжая наши научные занятия. Протянув таким образом год, я научился пить и работать одновременно.

Надо отдать должное Кнорозову — я никогда больше не видел его в таком состоянии, как в первую ночь нашего знакомства. Он всегда сохранял ясную голову, знал и помнил все на свете, терпеть не мог своих коллег за слабоумие, и помощников всегда брал себе со стороны.

Сэнди, чтобы прописаться в Питере, пришлось пойти в милицейскую школу. Это был самый простой способ зацепиться в городе. Он даже какое-то время проработал милиционером, занимался спортом и был чемпионом чего-то по бегу. Ко времени, о котором я сейчас пишу, он стал известным журналистом и публицистом. Написал множество книг о всяких научных чудесах, в том числе и книгу о Кнорозове. Он мне и рассказал историю его академической “карьеры”.

Глава вторая

ВТОРОЙ МАКСИМ

Сейчас, когда я постоянно говорю сам с собой, про себя, когда я практически постоянно веду внутренний диалог с самим собой, мне странно и одновременно интересно вспоминать события времен давно протекших. В те времена я был еще совсем молодым человеком, но душевное состояние мое оставляло желать лучшего. Я испытывал, как мне казалось, что-то похожее на раздвоение личности. Мои друзья настоятельно советовали мне обратиться к врачам, но мне настолько отвратительна сама мысль о психушке, что я готов был бежать в пустыню или на край света. Но очень скоро я понял, что ничего страшного не происходит, а просто во мне присутствует еще одно существо. Если хотите, еще один Максим. И этот “второй Максим” представляет из себя не что иное, как подобие “демония” Сократа. Так же как Сократу, он подает мне всевозможные советы, толкует сновидения, отыскивает решения на вопросы, на которые я сам не могу найти ответа. Он вечно подбирается ко мне со всякими предложениями и соблазняет проектами, от которых у меня голова идет кругом. Словом, он — мое второе я.

Расскажу вам такой случай: идем мы с Хвостом по Гороховой, и слышу, как какой-то голос нашептывает мне что-то благозвучное. Прислушавшись, я понимаю, что это прекрасные стихи. А голос и говорит мне: запомни их и запиши! Это твои стихи, сказал он мне и пропал. Так продолжалось почти каждый день, и каждый день он заставал меня врасплох. То он нашепчет мне оду, то стансы, то элегию — словом, все жанры, какие существуют в поэзии. Что делать? Пришлось записать. Свои записи я показал Хвосту, и он нашел, что стихи очень недурны.

Мне нечасто приходится сидеть на одном месте. Дух авантюр и путешествий увлекает меня в самые отдаленные части земли. Поэтому я всегда храню рукописи у своего друга Алеши Хвостенко. С Хвостом мы знакомы с детства и учились в одной школе. Меня привезли в Питер, когда мне было семь лет, и отдали в школу, где английский язык был основным предметом. С Алешей мы оказались в одном классе. Позже я узнал, что его отец эту школу и основал, и писал первые учебники по методике преподавания языка.

Уже в то время я начал различать голос своего “демония”, но еще не слишком доверял своей интуиции. Теперь же я слышу его и доверяю ему без всяких сомнений. Из-под моего пера выходят и большие поэмы, и короткие стихи, и проза. Не гнушаюсь я и драмы. Несколько пьес для театра я написал в сотрудничестве с Анри Волохонским. Одна их них была поставлена в Америке, другую инсценировал какой-то маленький театр в Москве. Кроме того, я написал и сам поставил несколько пьес в разных городах мира. И все, что я сделал впоследствии, было “продиктовано” мне моим вторым “я”.

Я чувствовал себя избранным, я гордился, что у меня есть такой верный вожатый. Но все же я чувствовал каждый раз: чтобы добиться желаемого результата, нужна кропотливая и порой изнуряющая работа. Иногда мой “демоний” вел себя совершенно загадочным образом. Он подсовывал мне такие удивительные строки, и образы, и персонажей, что я решительно не знал, как к ним подойти, как расшифровать их внезапное появление. Какие-то вещи записывались почти сразу же, над другими мне приходилось работать подолгу, что-то я откладывал на годы, чтобы вернуться впоследствии. Многое из начатого мною так и осталось незаконченным.

Я должен сообщить читателю, что, кроме своих литературных трудов, я занимался и продолжаю заниматься скульптурой, графикой, живописью и другими пластическими искусствами. Странное дело, но тут мой внутренний голос молчит. Все же сдается мне, что объяснение этому найти нетрудно. Художественный объект нетрудно описать, но сам по себе он МОЛЧИТ! Будь я художественный критик, я бы обязательно написал исследование на эту тему, но предоставим подобного рода деятельность специалистам.

Теперь мне хотелось бы поговорить о том, как мы “внутренне говорим”, о том, как говорим молча. Однажды я сидел у Хвоста с одной привлекательной белокурой особой, которая читала какую-то умную книжку. Кажется, Гермеса Трисмегиста. Не помню уж почему, но я спросил ее: “Каким способом мы думаем?” Она ответила: “Образами”. Тогда я промолчал, но подумал: как же так “образами”? Образами в России называют иконы, складни, настенные фрески и прочее. Я могу представить себе образ какого-нибудь предмета. Закрыв глаза, можно внутренне представить себе его подобие, но и только. А думать какими-то “образами” мне не представляется возможным. Я могу нарисовать предмет, пейзаж или портрет по памяти и довольно-таки похоже, но чтобы я думал о нем каким-то “образом” — это не так. Мне он видится в целокупности и весь сразу. Таким он выходит на бумаге или холсте.

Так же я и пишу. Если я сочиняю пьесу, то героев я беру себе либо из жизни, либо полностью выдумываю их. Это может быть и реалистическая пьеса или что-нибудь из театра абсурда, но каждый персонаж я вижу вполне законченным типом от макушки до ступней. Он выходит из-под моего пера сделанным наподобие гомункулуса в печи алхимика: и живым, и в то же время придуманным мною. Он обладает своей жестикуляцией, мимикой, интонациями, он одет в одежды покроя моей фантазии, но и только. При помощи каких же таких образов я его придумал — не понимаю.

Надо сказать, что в доме Хвоста я встречал самых редкостных типов, и всегда мне мой “демоний” говорил: вот с этим встречайся, этого обходи, с другим подружись, а еще кого-нибудь советовал и вовсе избегать. Но даже когда я думал об этих советах и пытался мысленно объяснить их себе, никаких “образов” в моем мозгу не возникало.

Однако мой “демоний” не расставался со мной ни на минуту. Что касается музыки, то тут просто беда. Стоит мне задуматься над какой-нибудь музыкальной фразой, как он обязательно пытается мне внушить другую. Однажды сидел я в зале консерватории и слушал Берлиоза, а он возьми и давай мне напевать фразу из Чайковского. Ну, я думаю — опять бес попутал. Как от него избавиться, не знаю, право. Тогда я спрашиваю Хвоста: что это они такое играют? — Шумана, — говорит он и ехидно подмигивает мне. — Но я же пришел сюда слушать Берлиоза, — говорю я. Он только смеется и подмигивает. Хвост всегда так — ему все смешно. А мне вовсе не до смеха, когда бес нашептывает совсем другое. Когда я слушаю Берлиоза, то я хочу Берлиоза, а не Чайковского. Зачем мне Чайковский? Мне подавай ту музыку, что я хочу!

Я вам скажу так. Мой “демоний” ведет себя со мной по-хамски. Не всегда, правда, но сплошь и рядом, как советская власть. В первой главе я рассказывал про академика Кнорозова. Так вот, эта власть чуть не вконец доконала его в самом начале его ученой деятельности.

Письменность майя он расшифровал, будучи еще студентом университета. Кажется — это была его дипломная работа. Диплом он успешно защитил, но вот тут-то и вышла загвоздка. Тема его диплома оказалась не ко времени. На работу его никуда не взяли, и он остался не у дел. В то время существовал указ (позже он превратился в статью уголовного кодекса) о тунеядстве. Кнорозова выслали на сто первый километр возить навоз и исполнять другую черную работу.

В ту памятную ночь, когда мы познакомились, эта история оказалась уже в далеком прошлом. К этому времени он уже был полным академиком, маститым ученым и, к моему несчастью, беспробудным пьяницей. Я же только начинал учиться, но предпочитал независимый вид деятельности. Власти к этому времени уже успели принять пресловутый “закон о тунеядстве”, и меня по нему преследовали. Академик Кнорозов здесь явился моим избавителем, взяв меня к себе на работу. И хотя благодаря нашей совместной работе я практически спился, как и сам Кнорозов, но от преследования властей был избавлен. Трижды меня по этому закону пытались судить и дважды отправляли в психушку. Один раз, как ни странно, присудили к поступлению в университет на филологический факультет только потому, что я доказывал на суде, что я поэт.

А что касается пьянства, то я продолжаю попивать и по сегодняшний день. Конечно, не так, как в былые времена, но все же пару бутылок красного вина я выпиваю ежедневно.

А психиатрических лечебниц мне избежать не удалось. Когда я первый раз попал в одну из них (называлась она “Пряжкой” по названию речки, на берегу которой стояла), то мой “лечащий” врач сказал мне: “А вот и еще один поэт”. Я спросил: “А кто был до меня?” “Бродский”, — ответил он. Теперь Бродский уже покойник, в прошлом мой близкий друг. В середине 80-х годов он был удостоен Нобелевской премии. А тогда я оказался на той же койке, где лежал и он. Второй моей лечебницей оказалась областная больница на Обводном канале, где я провел шесть месяцев и подвергся принудительному лечению инсулином. От шокотерапии меня спасла одна добрая врачиха, полька, доброй души человек.

Это было в 60-х годах, во времена самые стремные. Теперь же я шатаюсь по Европе из одной страны в другую, нигде не задерживаясь подолгу. О своих же похождениях в бывшем СССР я расскажу в следующей главе, которую назову:

Глава третья

АЗИЯ

Азией мне придется называть все, что не Европа, в том числе и европейскую часть России. Азия же составляет большую часть бывшей Российской империи, потом Советской, а теперь вот России, которая, в сущности, та же империя.

Я же не являюсь гражданином ни одной из них. Более того, я вообще не являюсь гражданином какой бы то ни было страны. Я человек без гражданства. Это может показаться вам смешным, но я, родившись во Франции, настолько обрусел, живя в России, что решил остаться лицом без гражданства. Теперь я гражданин мира. Но из этого мира для меня вычеркнута только Россия. Именно эта новая страна не впускает меня в свои пределы. В свое время (это был конец 70-х) я был вынужден эмигрировать из Советского Союза. Гражданства я решил не брать. Мне нравится роль человека нашей земли, пускай даже лишенной для меня одной шестой части ее суши. Я не собираюсь писать историю своей эмиграции. Я не буду писать историю своей жизни. Я хочу рассказать всего лишь несколько, если хотите, анекдотов из своих многочисленных приключений, которые наиболее ярко врезались в мою память. Эти анекдоты из моей еще советской жизни. Потому-то я и назвал эту главу “Азия”. “Европа” — будет называться следующая часть книги.

<…>

ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МОСКВУ

Мы сидели с Енотом в ресторане “Восточный”. Так как это был 63-й или 64-й год, мне теперь трудно будет вспомнить, кто с нами из наших знакомых там находился. Кажется, был поэт и писатель Сережа Вольф, преподаватель и переводчик с английского Роман Каплан, а также коллекционер джазовой музыки Лева Гельфанд. Других не помню за давностью времени. Мы изрядно выпили, и кому-то из нас с Енотом пришла в голову блажь немедленно ехать в Москву. Мы схватили недопитую бутылку водки и помчались на Московский вокзал. Мы бежали по Невскому проспекту. На Аничковом мосту остановились, чтобы перевести дух и отпить из бутылки. На вокзал мы успели вовремя. Прыгнули в уходящий поезд и расположились в тамбуре, ожидая, пока состав отойдет подальше от станции. В тамбуре, кроме нас, болтался какой-то совершенно пьяный мужик. Мы хлебнули еще и предложили нашему соседу. Он с радостью согласился и, приложившись к бутылке, чуть полностью не осушил ее. Отдав нам оставшееся, поблагодарил нас и сказал, что, когда приедем в Мурманск, он нас как следует отблагодарит. Мы ужасно огорчились, что перепутали поезд. Ехать в Мурманск было совершенно ни к чему, но мужик продолжал настаивать, что мы едем именно туда. Когда появилась в тамбуре проводница, все выяснилось. Мы ехали куда надо, а вот мужик спьяну перепутал свой поезд и забрался в московский. Я сказал проводнице, что отблагодарю ее (у нас оставалось еще немного денег), но она денег не взяла, а попросила у меня еще пять рублей, чтобы взять на следующей станции бутылку водки.

Леонид Ентин.

Когда мы миновали Вышний Волочок, она вернулась с пятеркой, сказала, что водки не нашла, но попросила попозже зайти в ее купе, подмигнув при этом. К чему она клонит, можно было не сомневаться. Мне же это никак не светило. Как только поезд тронулся, я забрался на третью багажную полку и мгновенно заснул. Утром проводница разбудила меня и, разъяренная тем, что я обманул ее, потребовала денег по десяти рублей с носа. Так как это был уже Клин, мы решили сойти и, опохмелившись на клинском вокзале, дальше к Москве добираться на электричке или пригородном поезде.

В Москве мы оказались рано утром. Еще в Клину на платформе я подошел к какой-то группе, как мне показалось, рабочих или строителей, чтобы узнать, нельзя ли где-то опохмелиться. Один из “строителей” оказался милиционером и с ругательствами прогнал меня. Что было делать? На перроне мы заметили толстенного дядьку. На брюхе у него висел лоток с надписью: “Горячие пирожки”. Мы спросили его — как у них обстоит дело насчет спиртного. Дядька сказал, что с радостью бы помог нам, но не знает, что делать с пирожками. Узнав, что каждый пирожок у него стоит пять копеек, я предложил ему купить сразу все. Он с радостью согласился. Узнав, что все вместе стоит три рубля, я дал ему пять, и наш толстяк засунул свой лоток под привокзальную скамейку и направился к черному входу в ресторан. Нам открыла какая-то старушка и впустила внутрь. На кухне ресторана она усадила нас за столик, покрытый несвежей белой скатертью, и удалилась. Мы ждали несколько минут. Потом она появилась, принеся по нашему заказу бутылку водки и какой-то невнятной закуски. Съев все это, мы отправились прямым ходом в Москву.

Уже начинало вовсю светать. Солнце должно было взойти над горизонтом через несколько минут. Подошел пригородный поезд и остановился. Мы неспешно вошли на платформу, зашли в первый попавшийся вагон и отправились в наш последний перегон до Москвы.

На этом мой рассказ не закончен. Следующий будет называться:

НА КУЗНЕЦКОМ МОСТУ

Мы приехали в Москву довольно рано. Я должен был получить в наследство от отца крупную сумму денег. Поэтому, оставив Енота ждать на улице, сам отправился в высокий дом, стоявший неподалеку, и скрылся внутри. Через некоторое время я вышел из него, размахивая довольно приличной пачкой бумажек, ценность которой мой друг скоро оценил, пересчитав их. Не долго думая, мы направились в центр. Среди домов на Кузнецком мосту мы обнаружили небольшую площадку, которая была сплошь покрыта тенью. Посередине площадки штабелем были навалены ящики с пивом, и торговала ими продавщица в халате. Мы расположились на одном из ящиков и заказали дюжину бутылок. В полдень жара в Москве действует удручающе, все стараются держаться теневой стороны. На нашей площадке собиралось все больше и больше народа, и постепенно она оказалась почти заполненной. Вскоре стали появляться и наши знакомые. Первым возник Саня Васильев, известный в Москве книжник и антиквар. Позже он прославился как покровитель и закадычный друг многих художников. Появился и Коля Котрелев [9], теоретик всего на свете и литературовед. Ваня Тимашев по кличке Бог, Дима Столповский, кажется, Игорь Ворошилов, которого я еще в Питере научил пить одеколон. Дело в том, что мой дом в Ленинграде располагался совсем рядом с Московским проспектом, и все друзья, приезжавшие в наш город, останавливались у меня.

Конечно же, прибежал Андрюша Бабичев. Он уже как-то прослышал, что на Кузнецком собралась теплая компания, и не замедлил появиться. Собралось таким образом множество знакомых и приятелей, и пивной ящик мы прикончили за один присест, затем другой, третий и т. д. Короче говоря, от пивного штабеля очень скоро ничего не осталось. Кто-то принес воблу и другую закуску. Мы просидели за пивом до самого вечера и нехотя, довольно пьяные, уже когда начинало темнеть, разошлись кто куда. Кажется, мы с Енотом отправились ночевать к Сашке Васильеву, зайдя предварительно в “Яму”. Это пивной бар на углу Столешникова переулка и улицы Чехова[10]. Там Сане нужно было с кем-то повидаться и переговорить о своих, одному ему ведомых делах.

Так закончилось мое второе путешествие в Москву, а рассказ “НА КУЗНЕЦКОМ МОСТУ” я должен на этом закончить.

Лева Скоков, которого я называю в первом рассказе просто Левой, теперь уже покойник. Царствие ему небесное! Енот же, или правильнее Леонид Ентин, здравствует и по сию пору и живет в Париже вот уж 25 лет.

Я хочу вспомнить еще одну поездку в Москву, которую назову (да простит меня читатель) “ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ”. Но я считаю, что лучше взаимствовать заглавие, чем содержание. Итак:

ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ

Элик [Богданов], Юра Галецкий и я собрались в Москву. Никакой определенной цели для поездки не было. Нам просто нестерпимо захотелось свалить куда-нибудь. Этого желания оказалось достаточно, чтобы сесть на поезд и отправиться хоть к чертовой матери. Мы оказались в Москве поздно вечером. Звонить знакомым уже было поздно, и мы решили остаться спать на лестнице под самой крышей большого дома. В Москве много таких домов, верхние площадки которых служат одновременно и входом на чердак. Вот на одной-то из таких площадок мы и расположились. Наше ночное пристанище оказалось где-то около трех вокзалов. Выйдя из подъезда, где провели ночь, мы прямо к ним и направились. Стояло теплое осеннее утро. Нам было все равно, куда ехать. Просто хотелось провести время, любуясь деревенским пейзажем.

На Казанском вокзале мы сели в первую попавшуюся электричку и, не взяв билетов, тронулись куда-то в сторону Рязани. Мы ехали, оглядываясь по сторонам, чтобы выбрать подходящее место. Наконец, подъезжая к одной станции, мы еще издалека увидели живописный храм, стоящий на небольшом холме, и решили выйти на этой остановке.

Густой толпой храм окружали нарядно одетые молодые люди и девицы, старики и старушки. Было воскресенье. Звучал колокол. Мы вошли внутрь, чтобы рассмотреть иконы и прочую церковную утварь. Со всех сторон нас обступило множество прихожан и, почти ничего не увидев, мы вышли наружу и отправились к окраине деревни. Но, еще не дойдя до видневшегося вдали леса, мы обнаружили великолепную зеленую канаву, идущую вдоль дороги. Еще в Москве мы закупили выпивку и закуску. Я предложил никуда больше не двигаться, а остаться с нашими запасами здесь.

Мы так и поступили. Достав водку и бутерброды, уютно разместились в канаве. От деревенских домов нас отделяли заборы и какие-то кусты, растущие за ними.

Элик, как всегда, принялся читать какие-то стихи, а Галецкий валялся, жмурясь на солнце. Очень скоро мы изрядно захмелели. Мы и думать забыли, чтобы идти куда-то дальше. В конце концов мы заснули. Когда я проснулся, мои друзья еще спали.

Солнце уже клонилось к вечеру. Я разбудил Юру и Элика. Пора было отправляться в город. Пока мои друзья приводили себя в порядок, я стал озираться вокруг и вдруг увидел на одном из домов табличку с надписью “6-й Социалистический тупик”. Я показал ее ребятам, и мы страшно развеселились. Подумать только — “шестой”. А значит, есть еще, по крайней мере, пять, а может быть, и больше.

Современный читатель может этого и не поймет, но по тем временам это казалось почти криминалом. То, что социализм зашел в тупик, и так всем было ясно, а тут еще такое смехотворное свидетельство в виде безобидной таблички на доме, что мы стали в истерике кататься по траве канавы, надрываясь от хохота.

Уже совсем стемнело, и мы, вдоволь отсмеявшись, отправились на деревенскую станцию. Не помню, когда мы вернулись в Москву, во всяком случае, было уже совсем темно. Память не сохранила мне других воспоминаний об этой поездке, но наше сидение в канаве до сих пор стоит у меня перед глазами. Каждый раз я вспоминаю его с внутренней усмешкой и одновременно грустью. В те далекие времена мы были молоды, жизнерадостны, так способны на любые авантюры, что теперь даже не верится, что все это было.

Элика Богданова уже нет. Юра Галецкий одно время находился в эмиграции в Нью-Йорке, но не выдержал трудностей жизни в Америке. Несколько лет спустя после своего бегства из СССР он снова вернулся туда <…>[11].

Я вот уже двадцать пять лет живу во Франции, до сих пор имею беженские документы, а в современное государство “Россия” попасть не могу. Недавно я написал письмо русскому президенту о предоставлении мне гражданства, но ответа до сих пор не получил. По слухам, мое дело до сих пор находится в недрах министерства иностранных дел. Кто и как им занимается, я не знаю. Боюсь, что по русской неразберихе это может длиться до бесконечности.

Статус политического беженца меня никак не устраивает. В России издается моя продукция: книжки, пластинки и прочее. Находясь в Париже, я никак не могу контролировать ни тираж, ни доходы от их продажи. Это было бы возможно, если бы я находился в Москве или Питере.

Теперь же мне только и остается вспоминать истории своей молодости и записывать их для воображаемого читателя.

УЛИЦА ЗОЛОТОЙ КАПЛИ

В Вене во французском консульстве я заполнил двадцать четыре совершенно одинаковые анкеты. Двенадцать на розовой бумаге и столько же на желтой. Все их я должен был надписывать от руки. В каждой анкете вопросы были совершенно одинаковые, и я долго ломал себе голову, зачем вся эта волокита. Я решил, что это издержки французской бюрократии, но ничего поделать было невозможно. Я только очень огорчился, что французская канцелярия оказалась еще въедливей, чем советская.

Через два-три месяца я получил французскую визу, но во Францию отправился не сразу. К этому времени я прожил в Вене месяцев пять. У меня появилось много знакомых среди русских, живущих в Вене, и среди австрийцев, большинство из которых были такими же художниками, как и я сам. Андрей Лозин, мой московский товарищ, отвел меня в галерею “Призма”, хозяевам которой понравились мои картины, и они с удовольствием их выставляли. Мои дела пошли совсем неплохо, и я стал прилично зарабатывать. Второй причиной, из-за которой я не спешил покидать Вену, было то, что я ждал приезда сюда своей возлюбленной.

Так тянулось полгода. Потом моей любимой вышел отказ из советского ОВИРа, и я, скрепя сердце, отправился в Париж. В Париж меня пригласили друзья. Я собирался навестить их и затем двинуть в Америку, в Нью-Йорк. Туда меня зазывал мой друг Юра Ярмолинский, и туда же меня влекла моя давняя любовь к джазу.

Приехав в Париж, я тут же решил, что этот город заслуживает того, чтобы в нем остаться подольше, и остался там навсегда. Вот уже 25 лет я живу в Париже, но за это время объездил всю Европу. Много раз я бывал в Америке, давал там концерты, и там же прошла моя первая пьеса. Может быть, когда-нибудь я опишу эту постановку. Сейчас моя тема — Европа.

Друзья меня прекрасно приняли, и мы весело проводили время, хотя я и жил на нищенское эмигрантское пособие. Приходилось работать, в основном что-нибудь по ремонту квартир. Надписывал рапидографом чертежи и прочее. Какое-то время я проработал в рекламе, и довольно успешно. Потом решил плюнуть на это занятие и заниматься только живописью. Пришлось подтянуть кушак, и я взялся за работу художника, работая по двадцать часов в сутки. Уже через пару лет это стало приносить мне доход. Я прекрасно помню, как мне казались дороги материалы. Например, бумага. Каждый лист цветной бумаги стоил по сто франков. Чертежи же я надписывал Аркадию Гайдамаку, который сетовал на эту нашу работу и мечтал о будущем миллионе. Я же получал по нескольку сантимов за каждую букву, написанную на чертеже, и думал совсем о другом. В конце концов Аркадий своего добился, открыл бюро на Елисейских полях и основал свою переводческую контору. Некоторое время я проработал на него, зарабатывая совсем немного. В то время я уже подумывал о том, чтобы бросить все это дело к черту и вернуться к живописи. К счастью, наше сотрудничество закончилось само собой. Контора Гайдамака свернула свою деятельность.

Через несколько лет он возник на парижском горизонте и появился уже в совершенно другом качестве, теперь он выступал как посредник по строительству между перестроечным СССР и Францией. Кажется, ему удалось неплохо нагреть себе на этом руки. Франции он подарил несколько дорогостоящих старинных картин и получил от нее взамен орден Почетного легиона. В это время я с ним уже не общался, как и вообще отошел от коммерческого искусства. Я не следил за его деятельностью, но в Париже ничего нельзя скрыть. Мне рассказали, что наш “легионер” вынужден был бежать в Израиль, так как не платил во Франции налогов, и теперь скрывается там.

Я не очень-то прислушивался к слухам. Они докатывались до меня самыми разными путями, но мне было не до Гайдамака. Я стал неплохо зарабатывать, продавая свои картины и скульптуры. К этому времени у меня появились клиенты, покупающие мои вещи. Мои дела пошли совсем неплохо. Я сумел даже обзавестись помощником, и моя работа пошла быстрее и успешнее.

Хоть в то время вся наша художественная компания располагалась в “сквате”, нам удалось привлечь к себе внимание широкой публики, и она стала все чаще посещать нашу общую мастерскую. Не проходило ни дня, чтобы кто-нибудь к нам не заглянул. Один торговец и изготовитель кожано-пушных изделий купил у меня с десяток скульптурных рельефов за очень неплохие деньги. Этими рельефами он украсил свою мастерскую. Он заходил в “скват” почти каждый день, и каждый раз что-нибудь приобретал.

Первый раз он появился у нас после того, как по телевидению показали информацию на несколько минут о “сквате”, и сразу же купил у меня две работы. Я прекрасно помню, как мы вдвоем несли их по набережной канала Сан-Мартан в его контору, которая располагалась неподалеку. С тех пор он стал появляться на всех выставках, где бы они ни происходили. Повсюду его сопровождала жена и давала ему советы, какую картину купить.

Заинтересованные русским искусством стали появляться все чаще и чаще. Мой помощник стал зарабатывать больше, чем я. Ведь я за его работу платил ему по времени, сам же получал деньги за продажу от случая к случаю. К счастью, личных расходов у меня почти не было. Улица Золотой Капли находилась неподалеку от “сквата” на улице Толстушки Жюльет, и я ходил туда по большей части пешком.

Именно во время этих пеших прогулок я вполне и освоился в разговорах со своим “демонием”. Я обсуждал с ним дневную программу наших занятий, он меня отговаривал или ободрял. Иногда он замыкался в себе, и я оставался предоставленным самому себе.

Когда я впервые появился в квартале Золотой Капли, это было место с самой непривлекательной репутацией. Почти на каждой улочке располагался публичный дом со смехотворно низкими даже для того времени ценами. У каждого такого дома стояла очередь из арабов и прочих жителей района. Очереди я относил на счет дешевизны “товара”, но, заглянув однажды в окно одного из домов, увидел, что внутри слоняется без дела полно “девиц”. Позже мне объяснили, что дело вовсе не в девицах, а в каждой из них в отдельности. Все эти, не имеющие жен, а подчас и дома, ждали каждый именно свой “товар”.

В этом квартале, где я поселился позже, жил в то время один мой приятель; он-то мне все это и рассказал. Квартал очистили в пару ночей, проституток вывезли, а сами “дома” замуровали. Мэр Парижа Ширак занялся “реабилитацией” района. Теперь на улице Золотой Капли расположился полицейский участок, школа и какие-то вполне благополучные заведения.

Я уже давно не живу на этой улице, но каждый раз, проходя мимо, с грустью поглядываю на нее. Мой “демоний” подсмеивался над моей сентиментальностью, но грусть моя не проходила. Теперь я живу совсем в другом районе Парижа и на злополучной улице совсем не появляюсь, иногда вижу ее из вагона метро, проходящего под землей, и вздыхаю, несмотря на шутки моего “демония”.

Глава четвертая

ЕВРОПА

В предыдущей главе я несколько увлекся и отошел от азиатской темы. Я рассказал о том, как из Вены попал в Париж и вместо Америки остался в нем. Тогда на Европе я и остановлюсь, вернее, продолжу то, что уже начал.

ВЕНЕЦИЯ

В Венеции я бывал много раз. Впервые же я оказался там в самом конце 1977 года. Меня пригласили с концертом на бьеннале. В Париже мне дали переводчицу, и мы отправились. На венецианском вокзале нас встретила прелестная барышня, которая и отвезла нас в гостиницу, где мы должны были ночевать. По дороге она нам показывала маленькие афишки с моим именем, и тут же рядом были развешаны афишки с именем Иосифа Бродского. Мне было очень приятно, что наши имена оказались рядом. Барышня-гид привезла нас в гостиницу. Названия ее я не помню. Я расположился в своей комнате и выглянул в окно. Окно выходило на канал, и первое, что я увидел, был Иосиф, шагающий ко входу в гостиницу.

— Иосиф! — закричал я, чтобы он заметил меня. Он поднял вверх голову и, узнав меня, жестом показал, чтобы я спускался вниз. Через минуту я уже был в ресторане отеля и обнимал Бродского. Мы не виделись к этому времени лет семь-восемь, и нам было много о чем поговорить. Я сказал Осе, что в Венецию приехал нам навстречу Енот, и мы договорились вечером встретиться. До вечера было еще далеко, Иосиф умчался по своим делам, а я пошел разыскивать Енота. Искать мне его не пришлось. Он появился сам в компании Юры Николаева. У каждого в кармане было по бутылке, и мы отправились слоняться по городу, подогревая себя испанским коньяком “Фундадором”. Позже к нам присоединился Бродский, и вечер мы провели в маленькой траттории, показанной нам поэтом. Блуждая в темноте по каналам, мы вдруг потеряли Енота, и только всплеск выдал его падение в зловонную воду. Вытащить его на ступени оказалось делом не таким уж и легким. К тому же он оказался весь опутан какими-то водорослями и прочей дрянью, наполнявшей венецианские каналы.

Остаток вечера мы провели у меня в номере. Пришлось захватить еще бутылок, чтобы согреть незадачливого Енота. Прорезиненная часть его одежды оказалась совсем непригодной для носки, и только меховая поддевка была еще на что-то похожа. Он так и проходил в этой штуке несколько дней, пока ему не принесли из прачечной восстановленный верх.

В тот же злополучный вечер, когда Енот свалился в канал, мы изрядно поднабрались и горланили песни на всю гостиницу. На шум к нам постучали двое симпатичных русских. После взаимных приветствий оказалось, что к нам пожаловал Андрей Донатович Синявский с супругой Марьей Васильевной Розановой. Эта встреча явилась началом нашей многолетней дружбы, но об этом я напишу позже.

ВЕНА

В Вене я оказался на русскую Пасху как раз 11 апреля 77 года. В то время этот город показался мне чудом из чудес. О Европе у меня сохранились самые смутные воспоминания. Столица Австрии показалась мне чуть ли не райским садом — с ее оркестрами в парках, плавающими в прудах лебедями, фиакрами, развозящими туристов по всему городу, с ее оперой, к которой по вечерам съезжались причудливо одетые местные жители. Почти каждый вечер можно было наблюдать вышагивающие по городу парочки, медленно движущиеся к центру города. Этот поток молчаливых фигур навевал грусть и вызывал у меня меланхолию. Мой “демоний” посмеивался надо мной и моей короткой памятью.

Алексей Хвостенко на фоне собора Нотр-Дам де Пари. Начало 1980-х годов.

В Вене я прожил почти что год. Там на аэродроме меня встретили хорошо вооруженные ребята из СОХНУТа, но узнав, что в Израиль я не собираюсь, покинули меня, оставив ждать в неплохо огороженном месте такси. Через некоторое время такси действительно появилось, и шофер отвез меня в так называемый отель “Беттина”. Настоящего названия этого места я не помню, но имя свое он получил от действительно существующей мадам Беттины. Имя это уж ее иль фамилия — не знаю. Я познакомился с ней и ее мужем в галерее “Призма” после вернисажа коллективной выставки русских художников. Оказалось, что она коллекционирует картины и помогает эмигрантам. Когда я пришел к ней показывать свои работы, она представила мне свою дочь Ирис. Впоследствии Ирис стала женой моего друга Виталия Стесина.

В “Призме” я познакомился и с другим замечательным персонажем. На вернисаже я читал стихи и пел песни. Ко мне подошел веселый молодой человек и представился. Оказалось, что его зовут Максимом, как и меня, и что он, так же как и я — поэт. Кроме того, он оказался владельцем бара в центре Вены и пригласил меня обязательно побывать в его заведении. Вскоре я навестил Максима. Его бар оказался кайфовым местом, находящимся в бывшей конюшне. Помещение было разделено стойлом, где прежде содержались лошади, а теперь развлекалась богемного вида молодежь. Максим подошел ко мне и потребовал, чтобы я заказывал все, что пожелаю, а о плате и не помышлял. Все расходы он взял на себя, и единственным желанием его было, чтобы я появлялся там как можно чаще. Позже я часто бывал у него, иногда с одним-двумя приятелями, и он всегда всех с удовольствием угощал.

Читатель, надеюсь, помнит, что вторая глава моего повествования называется “Второй Максим”. В Вене же появился третий, о чем я и написал сейчас для тебя, читатель, чтобы развлечь своим незатейливым рассказом о времени, для меня давно прошедшем.

<…>

ОТЕЦ ГАВРИЛА

Однажды я ехал по Вене в трамвае и наблюдал странную компанию. Огромный с всклокоченной бородой и длиннющими патлами мужик что-то энергично втолковывал компании молодых людей. Он показался мне похожим на русского попа. Через некоторое время нас познакомили. Кажется, кто-то из сестер Разумовских. Всклокоченный мужик оказался действительно попом, только не русским, а австрийским, но вполне православным. Он представился отцом Гаврилой и рассказал мне свою историю, которую я попытаюсь изложить в этом рассказе.

В самом конце последней мировой войны его направили в лагеря, где держали целое казацкое войско, оказавшееся на оккупированной англичанами территории. В то время он был протестантом и должен был утешать своих братьев по вере. Но казацкое воинство оказалось сплошь православным, и наш герой перенял обычаи тех, кого он должен был утешать. В первую очередь, он научился у казаков пить водку, а позднее принял православие и взял себе имя отец Гавриил. Сам себя он всегда называл Гаврилой.

Когда мы сошлись поближе, он познакомил меня со своими молодыми учениками и адептами православия. Они оказались теми самыми ребятами, которых я видел еще раньше в трамвае. Особенно я подружился с молодым австрийцем по имени Эрвин Шон. В переводе с немецкого его имя значит “прекрасный” или “красивый”. Впоследствии я жил у него, но об этом я расскажу в особом рассказе.

Отец Гаврила постоянно приглашал меня прийти на свою службу. Своей церкви у него не было, и он устраивал мессы где придется, в основном на квартирах у своих учеников. Однажды утром он позвонил мне и потребовал, чтобы я немедленно пришел к нему на службу по указанному им адресу. Я согласился и пошел. Конечно же, я пришел намного позже, когда он уже заканчивал службу, которую вел по-немецки. Я простоял до причастия, и отец Гаврила подошел ко мне с чашей и велел причаститься. — Отец Гаврила, — сказал я, — но я уж ел сегодня. — Знаешь ли ты, что ты грешен? — вопросил он. — Знаю, — ответил я. — Тогда причащайся, — приступил он ко мне, — все мы грешны. И заставил причаститься. Я принял причастие. Все это происходило на квартире одного из его учеников. После этого мы с отцом Гаврилой и Эрвином Шоном пошли в гастхауз и там очень прилично перекусили, а еще больше выпили.

К этому времени я жил в квартире, которую снимал для меня Толстовский фонд. Отец Гаврила же не только не имел собственной церкви, но не имел также и собственной квартиры. Поэтому он часто оставался ночевать у меня и иногда проводил по нескольку дней. К нему приходили сюда друзья и ученики. Он всех посылал за вином. В Вене вино стоит очень дешево, особенно местное. Продается оно в трехлитровых бутылках, как белое, так и красное. Таких бутылок выпивалось в течение дня множество, и отец Гаврила напивался, как правило, до чертиков.

— За что мы любим Святую Деву? — спрашивал он меня. И тут же отвечал: — За то, что Она заставила Спасителя совершить свое первое чудо. Превратить воду в вино на свадьбе в Кане Галилейской.

В те дни, когда он оставался у меня, он практически не вставал с матраца, брошенного на пол, осушая стакан за стаканом. Он пил, почти не закусывая, и просыпался[12] только для того, чтобы выпить очередной стакан. Иногда он справлял и нужду под себя, к крайней моей досаде, так как в такой обстановке ни о какой работе и речи не могло быть. Я и сам напивался вместе с ним, да и бесчисленные прихожане отца Гаврилы не давали работать.

Олег Соханевич, который навестил меня в Вене и который заслуживает отдельного рассказа, предложил мне выставить за дверь всю компанию. Мне неудобно было принять его предложение, и я решил пустить дело на самотек.

Иногда мой друг Гаврила исчезал на неделю-другую, потом появлялся, и все начиналось сначала. Теперь, когда я живу в Париже, вернее, странствую вокруг да около, отец Гавриил совсем пропал с моего горизонта. Мне запомнилось только, что он был братом известного протестантского теолога Бультманна, и его странное православие.

<…>

ЗАМЕТКИ К ГЛАВЕ ПЕРВОЙ

ИСПОВЕДЬ

“Демониум” Сократа и “второй человек” Максима.

А.Х.

Необыкновенные способности Максима в области хиромантии.

А.Х.

Максим изобретает летающую тарелку.

А.Х.

Полет Максима вокруг Луны.

А.Х.

ЗАМЕТКИ К ГЛАВЕ ВТОРОЙ

ВТОРОЙ МАКСИМ

О том, как Максим бросил пить и курить и что произошло с ним во время абстиненции.

Подвал на Райской улице. Париж.

Кафе “Лестница” и попытки Максима организовать войну “двух мафий”.

Максим пытается привлечь прессу к своим затеям.

Проект Максима “PARTY” и все с ним связанное. См. журнал “Симпозион”.

Всегда находиться вверху невозможно, внизу — неинтересно, посередине — отвратительно. Что делать? Придется плыть по течению.

ЗАМЕТКИ К ГЛАВЕ ТРЕТЬЕЙ

АЗИЯ

В этом мире мы говорим, в том дышим.

Луну можно видеть и днем. Чего не скажешь о солнце: ночью его не видно.

Из “трюизмов” Максима

То и дело мне говорят, что я гений. Значит, мои гены геномобильны.

В молодые годы я больше всего хотел сделать себе хижину из картона и жить в ней, слушая джаз и куря марихуану. Эту хижину я видел на калифорнийской свалке где-нибудь около Сан-Франциско или Лос-Анджелеса.

Еще я хотел эмигрировать в Грузию или Среднюю Азию. На Памир или Тянь-Шань. Собственно говоря, в те годы туда можно было очень просто перебраться и зависнуть там навечно.

Теперь, когда Советская империя распалась, а я живу в Европе или Америке, сделать это не так уже просто.

ЗАМЕТКИ К ГЛАВЕ ЧЕТВЕРТОЙ

ЕВРОПА

23.10.2003

17.22, Paris

Максим мне постоянно жаловался на свои неудачи и любил повторять жалобы Франсуа Рене Шатобриана на печальную его судьбу:

“Я уже не убаюкивал себя несбыточными мечтами; воспоминания мои, вдохновляемые отныне обществом и страстями, утратили простодушие. Оба мои паломничества на Запад и на Восток — не принесли мне удачи; я не открыл пути к полюсу, не снискал желанной славы на берегах Ниагары; не обрел я ее и среди афинских развалин”.

24.10.2003

17:30

Недавно я вырезал из журнала фотографию Лимонова. Когда-то меня и Максима связывала с ним довольно странная работа. Мы строили для театра в нью-йоркской синагоге декорации для спектакля из жизни еврейского народа, и Лимонова мы наняли шить чехлы для мебели. Он сидел за швейной машинкой просто посередине сцены и строчил. Однажды, задумавшись, он сказал: “Очень интересное занятие для поэта”. Сокрушенно посмотрел на гору чехлов и добавил — “Но мне больше всего хотелось бы быть распорядителем похоронных процессий”. Мне уже тогда показалось это странным. Ну, что ему показалось увлекательным в этом стран-ном занятии? Это было непонятно. Но позже я понял, что дело вовсе не в похоронах, а в самом его желании быть “распорядителем”. И Лимонову вполне его мечта удалась. Теперь он признанный лидер нацболов, издает газету “Лимонка” и, говорят, собирает оружие для государственного переворота в России. Фотография изображает Лимонова после освобождения из российской тюрьмы. На крыше московского небоскреба он дает интервью журналу “ОМ”, и журналист с уважением говорит о нем. Называет его молодым, хорошо выглядящим etc., etc.

24.10.2003

18:00. Paris

ИЗ СТИХОВ МАКСИМА

НЕБО

Прямой и ясный выстрел в небо

Весна. Скажу себе: Довольно!

Я в этом мире только не был

На небе — это очень больно.

Обидно, хочется реветь

Белугой, только слез не видно

Летать бесшумно, улететь

Без слез, как видите обидно

О небо! Так хотелось мне

В твои объятья провалиться

Как в омут золотой, на дне

Его сном недоступным раствориться

“Глагол времен, металла звон”

Взлетаю я и тут же в камень

Преображаюсь. Эмбрион

Луны во мне — холодный пламень

То плеск, то стон и облака

Летят стремительно в пустыню

Чтоб там исчезнуть на века

В растворе каменном застынув

сент. 2003

Paris

ПУСТЫНЯ

Ниже и южней Содома

Где земля не знает неги

Нарисован образ дома

День и ночь пустыни Негев

В небе чистая водица

Хор вина на бочки остов

Голос зверя или птицы

В недра флейты темной кости

Непонятно в чем тут дело

Водит оком или тушей

Мелом, глиной или пеной

Моря дно лежит под сушей

И вгрызаясь в тело тверди

Роговея над пустотами

Воли вирус, груды смердов

Пробегают с топотом

И не ищет крыши посох

Петь опоры и стропила

Кирпичей горящих воздух

Небо нежитью вскормило

Но звенящий город лавы

Солью дней стоит навечно

Из любви полей и сплава

Меди, воска и картечи

Ниже и южней Содома

Дальше вымысла побега

Я из слова водоема

Выпил дом пустыни Негев

Январь, 83

Тивериада

ЛУКРЕЦИЙ КАР

Я устал в проходящем улавливать смысл улыбки

“Для рождения цветов никакого не надобно чувства”[13]

Если жизнь удается прожить хоть с последней попытки

К нам вернется она на минуту изустно

И под грохот трубы нам обрушится радость признанья

“И без всяких начал смеющихся можно смеяться”

Если жизни конец есть начало ее узнаванья

Лопнув от смеха мы можем и с нею остаться

Ведь “начала вещей в существе своем просты и плотны”

Так и останется с тяжестью легкой в желудке

Мир как лангуста из крошева тонкого соткан

И края его вытканы пылью простой прибаутки

“Без пустоты ведь ничто очевидно разбиться не может”

Так вот и мы под могильным холмом умирая

Можем без трепета дни нашей смерти умножить

На бесконечное множество дней в ожидании рая

Те же мы вещи и я доказал “что вещам невозможно

Из ничего возникать и родившись в ничто обращаться”

Сложное наше устройство и все же несложно

Из-под кургана в наш мир навсегда возвращаться

23.02.00

Paris

КАТУЛЛ

Саше Дрючину

Люблю и ненавижу. Далеко

Стоит прохлада северного лета

Проплывшей тучи выпив молоко

Я пьян судьбою первого поэта

Люблю и ненавижу. В самый раз

Остаться здесь, развеяв пыль дороги

Смотрю на небо, день уже погас

И вечер ночи удлиняет ноги

Дождись утра. Сквозь тонкое стекло

Мерещится легко и обозримо

Летящего пространства волокно

И слышен голос будущего Рима

Люблю и ненавижу. Этот звон

Из конуры мне цербер лает хлебный

Уж тьму столетий вижу тот же сон

И пью его настой целебный

Открою дверь и жажду утолю,

Глоток с похмелья опрокинув света.

Пою я, ненавижу и люблю,

Терплю покой последнего поэта.

5 июля 97

Cold Springs

PEN

“Я познакомился с поэтом Пушкиным. Рожа ничего не обещающая”. А.Я. Булгаков (Московский почт-директор. Из письма к брату. Вересаев, “Спутники Пушкина”).

ПУШКИН

Колесо времени

Колесо чувства

Колесо ума

и Колесо пространства

А я (Пустое дело гневаться!)

Хотел и думал рассердиться

Но что-то сердце нынче ленится

И чувству в лад не хочет биться

Ищу будить его глаголами

Как новый стих будил Державина

Но брат осел за Сумароковым

Плетется рифмою ужаленный

Другое дело между строчками

Заставить глаз насторожиться

Чтобы обвальным многоточием

В силок цезуры провалиться

И я на месте Кантемира

Стоял бы в стойле — конь стреноженный

Читатель мой, владыка мира

Веди меня тропой нехоженой

Пойду с тобой (Куда прикажете)

И за слепым пойду водителем

Из зерен нежити на пажити

Возьму Крылова в предводители

И паки Шаховскому кажется

Огромный дом горит в Коломне

В Обдорске протопопом вяжется

Гранит, что спит в каменоломне

Вотще в двенадцати коллегиях[14]

Фонвизин славит географию

Но Баратынского элегии

Звучат как миру эпитафии

Языков пьян, Давыдов в лоскуты

И только трезвая Светлана

Над романтическими досками

Витает в облаке тумана

Зачем сверчок трещит за печкою

Чтоб вот уж три десятилетия

С веселой грамотой заплечною

Я б царства славил междометия?

Теперь, теперь люблю молчание

Истории не нашей грамоты

Самодержавное звучание

Оплачено всевышней грамотой

Любить ее, или сердиться

На ископаемое множество

Чтоб сердце перестало биться

Любя любви свое ничтожество

Чтоб треск оружия беспечного

Летал сто лет за мною следом

Сержусь, конечно, но навечно ли

Мне быть Радищеву соседом?

сентябрь,

99 Paris

Коллаж А. Хвостенко к роману “Максим”.

<…>

ДИФИРАМБ ЕВЕ ХВОЛЕС[15]

Один как перст гулял по саду Миля

Искал общенья птиц, стрекоз и мотыльков

Вздыхал над запахом вечноцветущих лилий

Ласкал мышей, жуков и пауков

Во все природы таинства ему открыты двери

Ему ничто препоны трав и скал

К нему ласкаются ужаснейшие звери

Забыв свой дикий нрав, забыв зубов оскал

На языке цветов гремучим гадам пел он

Ползучим щебетом внимал птенца

И наслаждался плодом первозданно спелым

Не ведая жены и не взыскав отца

Он Мада называл себя, покуда воды

Слиясь с отцом в эфире пополам

Не показали в зеркале природы

Лицо его под именем Адам

Тогда Господь, искоренив посевы

Великодушно созданные днем

Разрушив тело Мада плотью Евы

Воспроизвел все то, что спало в нем

1 февраля 96 г. Paris

ИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ

ПАВЛИК МОРОЗОВ

Откуда Павлику Морозову

Пришла на ум такая дерзость

Чтоб на отца родного двинуться

Как супостатого отечества?

Я так скажу: им правил бог

Всея крестьянские деревни

Который ел и спал в хлеву

И не следил за электричеством,

Державы схему исказил

Компьютер наградил инфекцией

Как прокаженного проказой

И память механизма выело

Почти что до спинного мозга

А “бог не фраер” — это знают

Ребята севера и юга

И если до вселенской смази

Дошло родное молоко

Так что ж не стать на голос выше

Ведомого на бой теленка

Не вырасти из почвы голосом

Такой пронзительной окраски

Чтоб хор народных сил, как дышло

Свернул бы в сторону иную

И слово старая Россия

Пришлось как СССР

12.12.97

Jersey City

<…>

ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ

Забыл все то, что сочинил

И страж последнего метро

Впустив меня меня дразнил

Я сел уставившись в окно

Оставив тело вне вагона

Или внутри его. Затем

Искать найти для песни тему

Припомнил будто! — Тело — дверь

Но разрешить эту дилемму

Не смог. — Очнись! — бубнил

Бубню теперь

Кромешной дурью озадачен

Начало февраля, апрель

Так было проще, но иначе

Теперь не то

Звучит свирель

Теперь не то

Откуда взяться

Началу месяца недели

Хотел бы с миром

Оторваться

От мира

Чтобы кости пели

Я все забыл, теперь пишу

За буквой букву

Слог за слогом

Дышу,

Как будто бы душу

Себя

Рожденного со стоном

01.02.99

Paris

<…>

ПЕЧАТЬ КЫТЛ БУЛЬ

Мы в котлован ее наклоним

И будем ждать

Чтоб над безумным небосклоном

Взошла печать

Бутыль покинутая небом

Взошла стоять

Кызыл где был ты или не был

Вставать печать

Висит над городом послушным

Века торчать

И под посланием бездушным

Стоит печать

Укутан вереском вселенным

Хумар рычать

Летаем облаком нетленным

Рубить печать

Над опрокинутой посудой

Поставим тать

И под деянием подсудным

Дадим печать

Так гаубицы ночью пахнут

Лишь бы начать

Скоронамеренно шарахнуть

В окно печать

Конец. В конце проворно ухнув

Зарю проспав

Склоняем умершее ухо

Ко дну печать

<Продолжение из К. Вагинова>

янв. 1934

Увы никак не истребить

Видений юности беспечной

И продолжает он любить

Цветок прекрасный бесконечно

Январь 1994

21 янв. 2000

Paris

Здесь я поместил последний текст Максима, который получил по почте. Кажется, из Ирландии. Конверта не сохранилось, но сам текст, судя по дате и подписи, был написан еще в Париже. (А. Хвостенко)

P.S. Обращения к “жене и деткам и сынам” — поэтическая вольность. Максим всю жизнь оставался убежденным холостяком. Многочисленные и, как правило, мимолетные связи с женщинами не в счет. Гомосексуалиста, по его собственному признанию, из него тоже не получилось. Подобного рода попытки им предпринимались, когда он в минуты откровенности разбалтывался, но, к неудовольствию обоих партнеров, ничего из этого не получилось. (А. Хвостенко)

МОИМ БЛИЗКИМ

Прощай жена, прощайте детки!

Еду в путь мой недалекий

Но впрочем несколько опасный

Я птичку выпустил из клетки —

Погибнет бедная! Напрасно

Я отпустил ее. В неволе

Ведь родилась она, и манит

Привычка петь она не в поле

Да, будет жизнь ее нелегкой

Опасной, хоть и прутья редки

На деревах, что вдоль дороги

Прощай, жена, прощайте, детки

Не выходите из берлоги

Зимою то, что нам приснится

Исполнится быть может летом

Перед дорогою проститься

Зайду к соседу, и до света

Покину город. Мысль простая

Ведет меня — дойти до точки

Так здравствует жизнь холостая

Прощай, жена, прощайте дочки

Еще попроще на поляне

Расположусь. Располагайте

Мной дорогие поселяне!

Прощай, жена, сыны, прощайте

Друзья! Осеннею порою

Быть может, я вернусь. Не скрою —

Иная мысль владеет мною

Я к вам вернусь, когда устрою

Свои дела на расстоянье

Друзья, прощайте! Я не стою

Прощальных слез при расставанье

Жена, прощай! Прощайте, слуги

Я не забуду по дороге

Оказанные мне услуги

И мне подаренные слоги

11.09.2003 Paris

Подготовка текста и публикация Вадима Алексеева

__________________________________________________________

1) В публикации сохранены особенности авторской пунктуации, а также написания географических названий. Публикуются фрагменты из романа и часть сопровождающих его стихотворений и поэм. Полностью та часть романа “Максим”, которую автор успел завершить, и сопровождающие его стихотворные произведения будут опубликованы в книге избранных произведений А.Л. Хвостенко, которая в настоящее время готовится к публикации в издательстве “НЛО”.

2) Все персонажи романа “Максим” фигурируют в нем под своими настоящими именами (хотя Максим — персонаж вымышленный). Леон Богданов (1942—1987) — прозаик, поэт, художник. Лауреат Премии Андрея Белого за 1986 г.

3) Юрий Галецкий (р. 1954) — поэт (при советской власти публиковался только в самиздате), сценарист, драматург.

4) Борис Понизовский (1930—1996) — режиссер, драматург, театровед, скульптор, кинематографист, общественный деятель. “Он — Учитель. Очень многих учил” (К. Кузьминский).

5) Юрий Сорокин (1938—1999) — поэт, художник, архитектор. В декабре 1965 года устроил в своей комнате одну из первых домашних выставок с участием Е. Михнова-Войтенко, Ю. Галецкого и А. Хвостенко, за это был вызван на допрос в КГБ. В 1990 году проект Ю. Сорокина победил на конкурсе проектов скульптурного мемориала в честь победы в Великой Отечественной войне на Поклонной горе в Москве, однако в итоге реализован был проект З. Церетели.

6) “Круг” — не журнал, а единоразовый альманах, выпущенный в 1985 году в Ленинграде. Перестроечным изданием его назвать нельзя: этот альманах был попыткой со стороны государственных органов “приручить” писателей ленинградского андеграунда. Составление альманаха вызвало среди них раскол: некоторые авторы (позже во время перестройки начавшие активно публиковаться) сочли, что на такое сотрудничество с советской властью идти нельзя, и участвовать в альманахе отказались. Подробнее см.: Золотоносов М. [и др.] “Круг” и вокруг, или К истории одной круговой поруки // НЛО. 1995. № 14. С. 236—251.

7) Александр Арефьев (1931—1978) — художник-нонконформист. В 1977 году эмигрировал во Францию, умер в Париже.