Опубликовано в журнале НЛО, номер 6, 2003

1

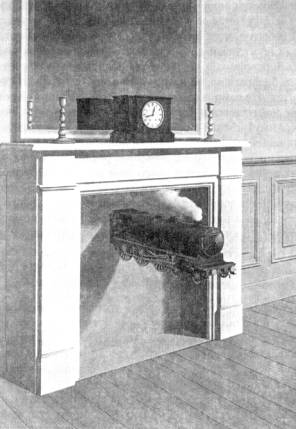

В 1939 году Рене Магритт, бельгийский коммунист, эмигрировавший перед войной в Англию, прокомментировал конец революционной эпохи ярким олицетворением — картиной La durОe poignardОe («Заколотое время»; более распространенный вариант перевода — «Пронзенное время») (рис. 1). Процессуальное понимание времени как длительности (durОe), популяризированное Бергсоном, передано здесь пространственной метафорой — относимый назад дым из паровозной трубы в культурном и повседневном опыте зрителя ассоциируется со стремительным движением паровоза. Тот факт, что часть паровоза замурована в каменную стену, превращает, однако, это движение в бег на месте: пар еще идет, но колеса уже беспомощно крутятся в воздухе. Движение утрачивает очевидную связь с пространством, и значение метафоры меняется на противоположное: паровоз на полном ходу, который наша культурная память уже наделила семантикой неостановимого времени, символизирует внезапную, насильственную смерть этого времени в тисках неподвижности: антропоморфный эпитет «заколотое» (poignardОe), используемый Магриттом, дополнительно нагружает техническую метафору — в момент ее отрицания — смыслом жизненного факта.

Рис. 1.

Гибель паровоза, однако, не означает на картине конца времени: прямо над камином на круглом циферблате стрелки мерно отсчитывают часы и минуты. У зрителя нет, разумеется, гарантии того, что стрелки движутся, а время идет: в своем суждении он может лишь предположительно опираться на институционализированную и укорененную в здравом смысле ассоциацию часов и времени, предполагая изображение отсутствия времени с помощью часов гораздо менее вероятным. Если, однако, последовать за этой ассоциацией, общий смысл картины может быть описан через столкновение двух типов времени. Первый из них — время движущееся (равно — длящееся), феноменально ощутимое (и потому в принципе изобразимое метафорически) и телеологически заданное — причем эта телеология конкретна и понятна человеку. Второй тип — время абстрактное, универсальное (и потому практически недоступное метафоризации) и закономерно независимое от какой бы то ни было человеческой деятельности — личной или коллективной, частной или всеобщей. Нельзя, конечно, быть абсолютно уверенным, что смысл картины — в изображении смерти первого времени (единственного, к которому обращено название картины) и торжества безымянного второго. Если, однако, считать такое толкование возможным, то оно — через взгляд левого интеллектуала, размышляющего над закатом революционной культуры в охваченной тоталитаризмом Европе, — вводит нас в проблематику времени в культурном сознании российской революции.

Осмысление времени при помощи бинарных оппозиций имеет, конечно, неисчислимое множество вариантов — национальных, индивидуальных и исторически обусловленных: часть признаков одного варианта может в течение короткого времени — или в результате простого перемещения в системе социальных координат — стать атрибутом варианта противоположного. Некоторые оппозиции, однако, по тем или иным причинам оказываются более устойчивыми и распространенными, нежели другие. Одной из таких неразрывных пар можно считать тянущееся из античности противопоставление «кайроса» — «хроносу». Первое понятие обычно обозначает время как конкретный решающий момент, возможность, однократно предоставленную человеку Богом; второе, в свою очередь, определяет время как всеохватное движение, безостановочное и безжалостное к людям.

Эпиктет в «Энхиридионе» иллюстрирует сущность «кайроса» на примере пира — частой метафоры жизни в поздней античности: не торопись, не опережай события, жди, пока поднос с угощением окажется перед тобой — и тогда не упускай случая воспользоваться предоставленной возможностью. (Ларошфуко в «Максимах» обобщает это олицетворение, советуя тратить больше сил не на создание новых возможностей, а на использование тех, что сами возникают в процессе жизни.) «Хронос», в свою очередь, реже помещается в конкретную житейскую ситуацию (или жизненную программу) и чаще описывается аналитически-отстраненно — нередко с интонацией пассивной меланхолии. Еврипид в «Геракле» отмечает, что время, нисколько не озабоченное реализацией человеческих надежд, спешит по своим делам и скоро исчезает: так и Суинберн в «Саде Прозерпины» вторит ему: «We are not sure of sorrow, // And joy was never sure; // Today will die tomorrow; // Time stops to no man’s lure (Мы не уверены в грусти // И в радости никогда не было уверенности; // Сегодня умрет назавтра; // Время не останавливается ни перед чьей прелестью)».

2

Невозможно, разумеется, проследить все трансформации и интерполяции двух античных понятий на историческом пути к ХХ веку. Можно лишь отметить, что в разных философских, теологических, естественнонаучных системах доводились до совершенства отдельные различительные признаки диады «кайрос» / «хронос». Так, Плотин, оставаясь верным платоновскому представлению о времени как образе вечности, описывал время также менее абстрактно и универсально — как сущность жизни человеческой души. Сходным образом Ньютон разработал старую, восходящую к Фоме Аквинскому, оппозицию «tempus continuum» / «tempus discretum», превратив ее в противопоставление абсолютного, подлинно реального, математического времени — и относительного, «вульгарного», чувственно воспринимаемого времени. На одном полюсе («хронос») оказывались непрерывность, абстрактность, математическая рациональность, сближающая время со столь же абстрактно понимаемым пространством (Иоанн Дунс Скот развил старую аристотелевскую ассоциацию времени и движения). На другом («кайрос») — чувственная осязаемость и реализуемость в человеческой активности (для Шеллинга время было не чем иным, как «я», помысленным в деятельности).

В начале ХХ века понятия, восходящие к «кайросу» и «хроносу», подверглись проверке и уточнению в естественных науках. В 1909 году Герман Минковский доказал соответствие так называемых трансформаций специальной относительности Лоренца вращению осей в пространстве-времени. Открытие «четвертого измерения», окончательно сблизившее время с пространством, было с энтузиазмом подхвачено за пределами точных наук: в частности, Марсель Пруст («В поисках утраченного времени») пояснял абстрактность и универсальность времени-«хроноса» на примере вращения земли. Сходным образом Вильгельм Вундт и его ученик Георг Дитце, изучая в 1880 году индивидуальное восприятие времени, установили примерную длительность временного промежутка, которую человеческое сознание может корректно охарактеризовать относительно других промежутков, не прибегая к подсчетам и другим абстрактным способам измерения. Так была установлена, хоть и весьма приблизительно, связь «кайроса» и человеческой активности — прообраз субъективного «феноменологического времени» Эдмунда Гуссерля, противопоставленного им объективному «космическому времени». (Впрочем, еще задолго до Гуссерля Анри Бергсон в популярном «Опыте о непосредственных данных сознания» (1889) противопоставил чистое, живое, «беспримесное» время («la durОe <…> pure de tout mОlange») механическому, рациональному времени, в которое незаметно вторгается пространство («[la durОe] ou intervient subrepticement l’idОe d’espace».)

3

В ранней пореволюционной литературе оппозиция «кайрос» / «хронос» чаще всего проецировалась на другие, более фундаментальные антиномии, в которых молодая культура пыталась описать себя как целое. Некоторые из этих антиномий были взяты из недавнего прошлого и лишь немного модифицированы революционным настоящим. В частности, восходящие к славянофильству и позднему символизму попытки определить взаимоотношения России и Европы как диалог культуры и цивилизации получили новый импульс сразу после Первой мировой войны, когда Освальд Шпенглер в «Закате Европы» (1918, 1922) противопоставил абстрактную, статичную, рациональную цивилизацию органической, творческой, непрерывно движущейся культуре. Поскольку русской культуре Шпенглер — в духе немецкого романтизма — отвел одну из главных ролей в будущем преобразовании (=спасении) мира, путь к интерпретации русской революции как культурного творчества на фоне цивилизационной неподвижности был открыт. По этому пути пошел Блок в статье «Крушение гуманизма» (1919), противопоставив «историческое, календарное, <…> неизменно присутству[ющее] в цивилизованном сознании» время времени «нечислимо[му], музыкально[му]», в котором «мы живем лишь тогда, когда чувствуем свою близость к природе, когда отдаемся мировой волне, исходящей от мирового оркестра».

В хронософии Блока коллективный («соборный»), органический, чувственно ощущаемый, имманентный индивидууму «кайрос» — единственной внутренней мерой которого является активное, но, по существу, бессознательное следование «мировой волне» — становится основным, маркированным временным знаком революции. В свою очередь, абстрактный, календарный, вездесущий «хронос» становится тенью революционного времени, регистрирующей во внешнем, идеологически нейтральном и социально пустом мировом пространстве ход перемен.

В неоромантической революционной культуре 1920-х годов это противопоставление развертывается в сложные образы коллективного бытия-в-революционном-времени: «музыка революции» задает общий тон, темп и одновременно обобщает время революции броскими метафорами. Эти метафоры парадоксально — через образ коллективного, внутренне согласованного и ритмичного движения масс — отсылают к пространству: не абстрактному, исчислимому тотальному пространству «хроноса», но непосредственно открываемому, воспринимаемому и осмысляемому простору неизведанного.

Паровоз, знакомый нам по Магритту, движется к коммунизму в комсомольской песне 1920-х годов («Наш паровоз, вперед лети! // В коммуне — остановка…»); пересекая слева направо транспортные сертификаты (беспроцентные заемные обязательства) Народного комиссариата путей сообщения (1923), он, олицетворяя дух нэпа, мчится не только к идеологическому благоденствию, но и к экономическому благополучию. В «Сокровенном человеке» Андрея Платонова (1928), впрочем, олицетворенный паровозом «кайрос» еще в полной мере сохраняет свою спонтанность, органичность и демократичность, объединяющую «пассажиров» и «машинистов» в неразрывную революционную массу: «Красноармейцы <…> жили полной общей жизнью с природой и историей, — и история бежала в те годы, как паровоз, таща с собой на подъем всемирный груз нищеты, отчаяния и косности». Аксиологическое противопоставление «сакрального» революционного времени и его «профанного» фона, различимое уже у Блока, достигает у Платонова полной отчетливости: противостоящее истории-паровозу историческое время ассоциируется в его тексте со «злыми силами свирепого мирового вещества».

4

Разумеется, превращение оппозиции «кайрос» / «хронос» в моральную и онтологическую антиномию было лишь одной из ее интерпретаций в ранней революционной культуре. Предпосылкой этих интерпретаций, как уже показано выше, были заранее приданные повествованию и жанровой структуре четкие, простые идеологические схемы. Альтернативой этим более или менее нехудожественным проблематизациям «кайроса» и «хроноса» было их художественное развертывание в специальным образом сконструированных текстах: здесь на первый план, естественно, выходили не аксиологические или феноменологические, а собственно эстетические предпосылки. Одной из таких предпосылок была попытка русских авангардистов слить воедино временные (текст) и пространственные (изображение) эстетические жанры, хорошо изученная и самими футуристами и имажинистами (Алексей Крученых, Вадим Шершеневич), и позднейшими исследователями (включая Романа Якобсона и Николая Харджиева). Одной из наиболее оригинальных реализаций этого замысла в рамках словесного творчества можно считать два типа текстов Велимира Хлебникова, ориентированных соответственно на «кайрос» и «хронос».

Первый из них, реализованный в стихах и набросках, передавал необычайную глубину и непосредственность слияния героя и времени различными неологизмами с корнем «время». Среди этих неологизмов можно выделить несколько групп: корень «врем[я]» + лексическое указание на профессию субъекта («времякоп», «времямаз», «времяпахарь», «времяроб»); корень «врем[я]» + морфологическое указание на пол, семантически подкрепленное сюжетом («Времянин я, // Времянку настиг // И с ней поцелуйный // Создал я миг…») («Времянин я… (1907)); наконец — cлово «время», фонетически сращенное с эвфонически близкими наименованиями объектов природного мира («Времыши-камыши // На озера береге, // Где каменья временем, // Где время каменьем») («Времыши-камыши» (1907—1908)). Второй тип текстов, реализованный по преимуществу в программных статьях, был вольным переводом на язык художественного повествования тезиса Минковского о взаимопереходности пространства и времени: «Пространство и время два обратных направления счета, это mn и nm» («Доски судьбы» (1922)). Абсолютная независимость абстрактного, трансцендентального «хроноса» от человеческой воли выражается в его абсолютном детерминизме: «Если существуют чистые законы времени, то они должны управлять всем, что протекает во времени».

Как можно видеть, ранняя революционная культура интерпретирует антитезу «хронос» / «кайрос» в рамках дуалистической, манихейской онтологии, построенной на фундаменте уже существовавших в культуре бинарных оппозиций. Хотя «кайрос», как правило, является маркированным членом этой оппозиции и зачастую наделен положительными моральными и телеологическими коннотациями, в экспериментальных сферах художественного творчества, выдвигавших на первый план текст, а не его автора, он художественно осмысляется скорее на равных правах с «хроносом». Подобное разнообразие дуалистических трактовок времени, однако, претерпевает существенные изменения в позднереволюционной (советской) культуре.

5

То, что с конца 1920-х годов в общественном сознании культура движения и межчеловеческого взаимодействия постепенно уступает культуре неподвижности и властного повелевания (Владимир Паперный), имеет серьезные идеологические, политические и даже эстетические основания. Идеологическая консолидация сталинской эпохи происходит под лозунгом эсхатологического триумфа: официальной моделью самоописания этой общественной системы становится постисторическое (для отдельного человека — постбиографическое) совершенство духа — наподобие гегелевского «абсолютного знания» или христианского рая. Моделью времени такого общества становится утопическая безвременность (К. Манхейм), моделью нарратива — «ухронические» (лишенные временного протекания) социальные фантазии XVIII века.

Подобное «застывание» социальной жизни, разумеется, радикальным образом меняет содержание временной дихотомии. Ее маркированным членом становится «хронос», конгруэнтный торжеству сверхиндивидуального разума на всем пространстве советского универсума. При этом, не отказываясь — по понятным идеологическим и эстетическим причинам — от преемственности с революционной эпохой, советская хронософия транспонирует ходовые революционные метафоры в новую систему временных и социальных координат: паровоз, который еще недавно вез в неизведанное светлое будущее своих кочегаров — рабочих и крестьян революционной эпохи, на плакате Павла Соколова-Скаля конца тридцатых годов (рис. 2) дополнен пространственной (графической) схемой — планом движения к коммунизму. Фигура Сталина за штурвалом паровоза и одновременно — на знамени вместе с Марксом, Энгельсом и Лениным — указывает на то, что провидение, управляющее «кайросом» и придающее ему смысл и цель, обзавелось в советской культуре 1930-х годов не только несвойственной ему планомерностью, но и конкретным именем. Так образная метафорика «кайроса», сохраняя свою внешнюю эстетическую форму и ее основные референции, подчиняется в советской культуре формализованной семантике и логике «хроноса», лишенного, в свою очередь, потусторонних, мистических и имперсональных интерпретаций.

Рис. 2

В повествовательных жанрах иерархическое подчинение «кайроса» «хроносу» выражается прежде всего в идеологически и эстетически мотивированном исключении субъективного, «анахронического» (Ж. Женетт) нарратива из нового унифицированного стандарта литературы. Место художественных реализаций субъективности и личных мемуаров о революции занимает безличное, претендующее на объективность повествование романа XIX века — так называемая литература «социалистического реализма». «Хронос» в этой «ухронической» литературе сохраняет свою универсальность, отвлеченность и надындивидуальность, но утрачивает свою суть — движение, превращаясь в абстрактную сетку статичного, неподвижного будущего, каузально детерминирующую настоящее, которое неотвратимо и закономерно движется к этому будущему.

Идеальное будущее, таким образом, оказывается в оппозиционной паре с реальным настоящим не только маркированным, но и сакрализованным элементом. В романе Валентина Катаева с характерным названием «Время, вперед!» (1932) Налбандов, уклонист-партиец и американофил, задает естественный в рамках нормальной логики темпоральности вопрос: «В данном году рекомендуется руководствоваться учебными пособиями данного года. Не так ли?» — и получает убедительную (с точки зрения повествователя) отповедь Моргулиса, главного инженера и проводника генеральной линии партии на стройке и в романе: «Почему же нам не попробовать воспользоваться поправками будущего года, если мы открываем их в настоящем?» Сходным образом в романе Семена Бабаевского «Кавалер Золотой звезды» (1949) главный герой способен чувственно воспринимать итоги еще не завершенной стройки социализма: «Более всего, конечно, Сергея радовал вид будущей электростанции. И хотя еще не горели на солнце окна и не шумела турбина, хотя еще не блестел цинк на крыше, не плескалась вода и сквозь строительный лес лишь угадывались контуры квадратного здания с белыми стропилами, — а все вокруг уже изменилось: и берега Кубани сделались отлогими, и горы стали как будто ниже и приветливее, и бег реки стремительнее, и даже Усть-Невинская точно надела обнову и помолодела». Можно заметить, что наиболее проницательными истолкователями будущего-настоящего в соцреалистической эпике являются герои, занимающие привилегированное положение в ценностной иерархии власти, — партийцы и орденоносцы. Именно эта особенность социального распределения знания в советской культуре приводит к тому, что в романе Василия Ажаева «Далеко от Москвы» (1949) идеолог (секретарь Невинского горкома партии Залкинд) открывает инженеру (начальнику строительства нефтепровода Ковшову) материальную воплощенность его еще не начатого проекта в конкретном настоящем («Мы с вами минут пятнадцать едем по диаметру большого города»).

Популярные романы Ажаева и Бабаевского демонстрируют наиболее стандартный для массовой советской культуры сталинского периода путь подчинения «кайроса» «хроносу». Традиционные эксплицитные характеристики двух типов времени выведены за пределы повествования — читателю предлагается лишь их идеологически и гносеологически проинтерпретированный синтез, в котором обездвиженный, тотальный субъект-«хронос» представлен навязчиво повторяемой лексемой ▒будущий’, а обслуживающий каждодневное бытие предикат-«кайрос» — грамматическими формами настоящего времени. Тем не менее советской прозе знакомы и менее искусственные и декларативные попытки скрестить часы и паровоз: в уже упомянутом романе Валентина Катаева «Время, вперед!» (1932) очевидный с точки зрения бытового сознания нонсенс — отсутствие личных часов у инженера — объясняется полным слиянием его «жизненного времени» с «временем мира» (Х. Блюменберг): «Инженер без карманных часов! Он не был небрежен или рассеян. Наоборот, Моргулис был точен, аккуратен, хорошо организован, имел прекрасную память. И все же у него никогда не было карманных часов. Они у него как-то не держались. Неоднократно он их покупал, однако всегда терял или бил. В конце концов он привык обходиться без собственных часов. Он не чувствовал их отсутствия. Он узнавал время по множеству мельчайших признаков, рассеянных вокруг него в этом громадном движущемся мире новостройки. Время не было для него понятием отвлеченным. <…> Между ним и временем не было существенной разницы». Как мы видим, в романе Катаева всеобъемлющее время советской эпохи вобрало в себя черты и «кайроса», и «хроноса», став универсальным — и чувственно воспринимаемым, независимым от воли индивидуума — и требующим его непрерывного активного участия: музыка «мирового оркестра» Блока зазвучала из сети неотключаемых радиоточек, покрывающих без остатка пространство Советского Союза.

Диалектический синтез, произведенный Катаевым, оставлял, конечно, возможность альтернативной интерпретации: с оговорками и модификациями смысла лозунг «Время, вперед!» мог читаться как гимн второму рождению спонтанного революционного «кайроса». Михаил Швейцер, экранизировавший роман в 1966 году, предварил фильм монтажом из хроники 1930 года, в котором летопись революционной и советской истории ритмично перебивалась крупным планом движущихся паровозных колес. На дворе, однако, уже был послеоттепельный, раннезастойный 1966 год — и колеса паровоза бессильно крутились в воздухе, как на картине Магритта.

* Созданием этого текста я обязан моим английским коллегам (Arnold McMillin, Lindsey Hughes), пригласившим меня в феврале 2002 года принять участие в серии лекций, посвященных времени в русской культуре (School of Slavonic and East European Studies, University of London). Работа над первоначальной версией доклада была также поддержана Британской академией (British Academy Visiting Fellowship). Расширенная и дополненная версия доклада была прочитана в Хельсинки в августе 2003 года на конференции «Narration and Discourse». Ee созданию, в свою очередь, способствовала стипендия, выделенная Австрийским фондом поддержки научных исследований (FWF). Я хотел бы также поблагодарить слушателей доклада, высказавших ценные замечания в ходе его обсуждения в Лондоне и Хельсинки.