Исторический роман. Со страниц журнала "Знамя"

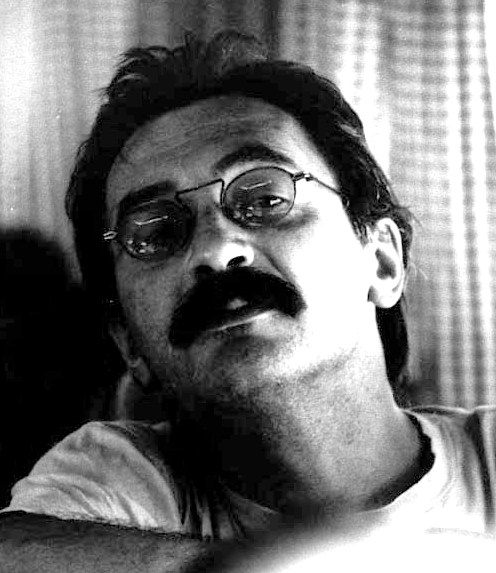

Об авторе | Тимур Юрьевич Кибиров (р. 1955) — поэт, автор более двадцати поэтических книг, лауреат многих отечественных и международных премий, в том числе премии «Поэт» (2006). Постоянный автор «Знамени». В 2010 году в «Знамени» была опубликована повесть «Лада, или Радость. Хроника верной и счастливой любви». Живет в Москве.

Книга первая

Анна и командир

ГЛАВА 1

Дух партий, благосклонность и вражда,

Как исторический характер нам неясно

Представили его; теперь искусство

Должно его приблизить к вашим взорам —

И к сердцу.

Ф. Шиллер в переводе Л. Мея

Ну вот он.

Здрассте пожалуйста!

В смысле — здравия желаю!

Да, действительно, генерал, генерал-майор, никаких уже сомнений, вот, все знаки различия налицо — погоны блещут, лампасы алеют, папаха морозной пылью серебрится.

Хорош.

Вот те и магический кристалл!

Вот тебе и Годунов-Чердынцев, и Айвенго, и Петруша Гринев c Максимом Максимовичем!

Не говоря уже о мистере Пиквике и сэре Рипичипе.

Так-то вот.

Никаких тебе, старичок, Снусмумриков, даже не мечтай, рылом не вышел, тебе вот это вот, похоже, всю жизнь разгребать и обонять.

Прям как в анекдоте — «Всех вумных к вумным послали, а табе — пакет!».

Тоже про генерала кстати…

Обидно, конечно же, и досадно.

Сам-то ведь себя почитаешь не просто вумным, а прямо-таки средоточием всяческой вумности и утонченной затейливости, а тут такой, прости Господи, персонаж.

И ничего ведь уже не поделаешь, придется-таки выяснять, что же он такое в конце концов означает и с какой, собственно, целью явился из советского далека (ах да, не явился, являются, как справедливо отмечал майор Юдин, привидения), значит, прибыл, прибыл для дальнейшего прохождения службы, и по какому праву сей нежданный-негаданный пришлец домогается воплощения.

В общем, как шутят в любимой оперетте моего генерала, — «Что выросло, то выросло!».

Ну а Музе давно ведь уже было велено быть послушной (и, между прочим, равнодушной — к тому, что и как толкует чернь тупая), и этот приказ, насколько мне известно, еще никто не отменял, и на Музу российской прозы он распространяется в полной мере.

А то, что опять цитата на цитате едет и реминисценцией погоняет, и презренная пародия бесчестит литературные памятники и мемориальные комплексы, — с этим и подавно придется смириться, старого учить, что мертвого лечить.

Так что остается только самому встать по стойке смирно, приложить правую руку к воображаемому козырьку и спросить неведомо кого: «Разрешите выполнять?».

Тут же, конечно, вспоминается строчка из армейской песенки Коваля и Липского — «Разрешите обосраться?».

Может, конечно, и так получиться.

Кто ж от такого застрахован?

Ну а генерал мой от нетерпения уже чуть не подпрыгивает, ботиночками притопывает, перчаточками прихлопывает, рожа разрумянилась, что твое переходящее знамя, или дефицитная из-под прилавка рыба, или снегирь на новогодней открытке от Анечки, или… в общем, пылает рожа, а бровищи заиндевелые искрят на солнышке, так весь здоровьем и пышет и папиросочкой, лихо закушенной, попыхивает.

Крепенький такой, ядреный, радостный, ну совсем как само это утро, смачно хрустящее под озябшими ногами и слепящее глаза генераловы всей своей январской бижутерией.

Ну?

И чем не герой?

Согласитесь — внешний вид, несмотря на всю выслугу лет, самый что ни на есть геройский, можно сказать, молодцеватый или даже молодецкий. Именно! Как в песне — «Ой ты, удаль молодецкая! Заливные голоса!».

Росточком вот только не вышел.

Деликатно говоря — ниже среднего.

Зато плечи — косая сажень и грудь, натурально, колесом!

Правда, последние лет двадцать это уже не очень видно, потому что колесом гораздо большего диаметра выкатилось генеральское пузо (маленькая Анечка, забираясь воскресным утром к родителям в кровать, хлопала ладошкой по отцовской майке и цитировала Чуковского: «Ну и брюхо, что за брюхо! Замеча-а-ательное!!»), но, как ни странно, это нашему военнослужащему герою вполне идет, нисколько не мешает бравой выправке и даже придает его фигуре еще большую значительность и монументальную монолитность.

Травиата Захаровна (об удивительном имени генеральской женушки поговорим потом) любящими своими очами усматривала в его лице сходство с французским киноактером Жаном Габеном, с чем я отчасти готов согласиться, но все-таки указал бы скорее на актера советского — Юрия Толубеева в роли Городничего в старой, но замечательной экранизации.

А в недобрые минуты генерал и вовсе становился похож на Собакевича, каким его изобразил Боклевский, если я правильно помню фамилию классического иллюстратора.

Голова — крупная и круглая, глаза небольшие, серо-голубые.

— Стальные, может быть?

— Да, пожалуй, и стальные, почему нет?

Нос… ну не то чтобы совсем картошкой, а так… большой такой клубникой, и опять-таки как у Сквозника-Дмухановского, который сам себя в сердцах обозвал толстоносым.

Брови седые и лохматые, потому что после смерти Травиаты Захаровны некому было приводить их в порядок, а волосы, все еще густые, стрижены жестким и колючим ежиком, почти под ноль.

Вот такие суровые черты лица.

А иногда и смешные, и вызывающие ехидный вопрос: «Уж не пародия ли он?».

— А уши?

— Что уши? Нормальные уши… Ну, мясистые такие… И тоже без присмотра Травушки сильно заросшие.

А вот шеи нет вовсе, то есть раньше-то она, безусловно, была, хотя и не больно заметная, а под старость совсем исчезла под нависшими брылами и вторым подбородком.

Ну да, правильно — бульдог.

А может, и мастиф.

Зовут его Василий Иванович.

Почему же сразу, как Чапаева? А может, как Теркина? Мало ли Василиев Иванычей.

Например, художник Суриков или, скажем, архитектор Баженов.

Или вот В.И. Агапкин, автор дембельского марша «Прощание славянки».

Или покойный папа моего уже тоже покойного друга подполковник Хитрук В.И., Царствие им обоим Небесное.

Так что имя-отчество вполне себе подходящее, солидное, исконно русское, без всяких этих глупостей.

А вот фамилия…

Подгуляла фамилия.

Сколько же наш генерал, да и дочь его, да даже и Степка-балбес, вынесли из-за этой фамилии глумлений и хихиканий!

Но и правда ведь смешно — генерал-майор Бочажок?

Да и полковник, и подполковник, и майор, и даже лейтенант Бочажок — тоже истинная находка для остряков-самоучек.

Этакая глупая фамилия разве что ефрейтору впору!

И рифмуется же, главное, так легко с чем попало!

А если того злосчастного Бочажка Господь еще и ростом обидел?

Ну самые серьезные и умные люди никак не могли удержаться от улыбок, а дураки так просто покатывались:

— Как-как? Бочажок?! Ха-ха-ха! Гы-гы-гы!

А о том, какое впечатление производила эта фамилия в сочетании с именем Травиата, и говорить не стоит.

И, вроде, ничего такого особо нелепого или там непристойного в звучании и в значении этой фамилии не было — ведь не Запоев же все-таки, не Сиськамац какой-нибудь (есть и такая фамилия, ей-богу), не Говенда, увековеченная Л.С. Рубинштейном!

Или, например, семья Какашкиных, которых мне самому довелось опрашивать в ходе всесоюзного социологического исследования!

Нет, ничего такого, всего лишь уменьшительное от хорошего русского слова «бочаг» (или «бочага»), которое означает, согласно Ушакову, «яма, залитая водой, омут», а по другому словарю — «глубокое место в реке» или «небольшое озеро, остаток пересыхающей реки».

И чего тут ржать? Именно что признак дурачины…

А в последние лет десять это же самое дурачество и веселье по поводу уха на боку пристало, как банный лист, и к безукоризненно, казалось бы, серьезному имени и отчеству генерала.

Потому что советскому народу после многолетней лютой стужи хватило и жалких лучей хрущевской оттепели, чтобы разнежиться и оборзеть, смекнув, что его, как это ни странно, вроде, не собираются больше расстреливать, да и сажают-то спустя рукава и на какие-то смешные сроки.

И пустился распоясавшийся народ-языкотворец как подорванный сочинять и рассказывать анекдоты.

А среди этих самоцветов русского фольклора, чаще всего неприличных, но иногда потрясающе изящных по форме и даже глубоких по содержанию, едва ли не самыми популярными были анекдоты про тезку моего генерала, легендарного героя Гражданской войны и культового фильма. Ну и про его верного оруженосца Петьку, комиссара Фурманова и Анку — так сказать — пулеметчицу.

Ни поручик Ржевский, похабничающий с Наташей Ростовой прямо на первом балу, ни безобразник Вовочка, спрашивающий училку, кто такой Вуглускр, ни (чуть позже) Штирлиц, ни даже лично Леонид Ильич не могли, насколько я помню, соперничать с этим устным народным героем.

Вот разве что армянское радио и безотказный Рабинович, да и то вряд ли.

Так что словосочетание «Василий Иванович» ассоциировалось теперь исключительно и прочно с этим нелепым, пьяным, блудливым и тупым, как валенок, персонажем.

Особенно изводил Бочажка его заместитель по политической части подполковник Пилипенко (это когда сам Василий Иванович был командиром полка):

— Здоров, Василий Иванович, слышал анекдот про антенну? Василий Иваныч — гы-гы — спрашивает Петьку: «А где Фурманов?» А тот: «Антенну натягивает!». А Чапаев: «Красивое имя — Антенна!».

И сам хохочет, заливается.

Бочажок молча смотрит на него и думает: «Какой же ты все-таки идиот. Треснуть бы тебя по башке твоей лысой вот этим, к примеру, графином!».

А Пилипенко, отхохотав, спрашивает:

— Чо, не дошло?

И начинает снова рассказывать с пространными объяснениями.

А офицерский молодняк вообще, хотя и уважал своего командира, и боялся, и в общем и целом скорее любил, чем нет, прозвал Бочажка Джавахарлалом. Почему? Да из-за такого же непристойного, но, на мой взгляд, более забавного анекдота, ныне забытого и малопонятного. Джавахарлал Неру — это был такой всемирно известный индийский политик, уж не помню, прогрессивный или реакционный.

И вот, значит, выходит Чапаев покурить на балкон, завернувшись в простыню, а Петька снизу:

— Василий Иваныч, ты, что ли, Джавахарлал Неру?

— Во-первых, не Неру, а Нюру, а во-вторых, не твое дело, кого я джавахарлал!

Но об этом своем унизительном прозвище Бочажок, к счастью, так никогда и не узнал.

— Товарищ генерал, сказали, еще минут двадцать! — доложил подбежавший водитель генеральской «Волги» сержант Григоров, которого Василий Иваныч посылал узнать, когда ж, в конце-то концов, приземлится самолет, на борту которого летит из Москвы его доченька, красавица и умница, папина радость и гордость, единственный теперь уже свет его очей.

— Спасибо. Ты поди в машину, погрейся. И ты тоже, а то стоишь, как этот… — генерал с привычным раздражением изобразил, как именно стоит его сын.

Но в это утро даже Степка не мог испортить настроения, разве что подпортить — слегка и ненадолго.

— И высморкайся ты, в конце-то концов, чо ты сопли-то гоняешь… Есть платок?

— Есть, — угрюмо отвечал Степка, продолжая шмыгать носом. — Только он в форме… в брюках.

— В брю-уках, — передразнил генерал. — На!

Степка взял протянутый отцовский платок и стал сморкаться, ожидая с покорным равнодушием дальнейших нареканий.

— Иди уж грейся, горе луковое… Да оставь платок… Жуки!

Последнее слово, произнесенное с убийственной иронией, требует объяснения. Незадолго до начала нашей истории Степка на вопрос генерала, изумленно и гневно разглядывающего на стене фотографию каких-то нечетких, но явственно и отвратительно волосатых прощелыг, пробурчал:

— Ансамбль… вокально-инструментальный… Битлы… Зэ Битлз…

— Чего-чего?

— Жуки…

Почему-то у многих тогда была странная уверенность, что именно так и переводится название достославной ливерпульской четверки.

— Именно что жуки! — сказал генерал, но срывать со стены и запрещать это безобразие почему-то не стал, махнул рукой.

Видимо, пожалел своего нелепого и безнадежного недоросля. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось, хуже уже вряд ли будет.

И потом — было бы просто несправедливо репрессировать каких-то дурацких жуков, когда рядом, на той же стене, который год безнаказанно висели изображения настоящей генераловой врагини — любимой Анечкиной поэтессы Анны Андреевны Ахматовой.

А Василий Иванович был, как и положено, суров, но безукоризненно и щепетильно справедлив.

Теперь, наверное, нужно объяснить, почему это генерал, вместо того чтобы спокойно дожидаться в здании аэропорта среди других встречающих, в нарушение всех правил и инструкций выехал на своей черной «Волге» чуть ли не на взлетно-посадочную полосу и стоит себе, заложив руки за спину, всматриваясь в бледно-голубое морозное небо.

А потому что генерал. Хотя и новоиспеченный.

Во всем районе выше его по званию никого нет, в смысле по воинскому званию. К нему и райкомовское и райисполкомовское начальство относилось с должным почтением и всегда шло навстречу, а уж аэрофлотовские людишки и подавно были рады стараться.

И Василий Иванович тоже рад — и новому званию, и солнцу, и морозу, и предстоящей встрече.

Хотя и волнуется немного.

Дело в том, что в прошлый раз, ровно год назад (летом Анечка не приезжала — написала, что едет в стройотряд, а потом в какой-то лагерь, интернациональной дружбы, что ли), уже в последний вечер случился тяжелый, безобразный и не нужный никому разговор, они друг друга наобижали и вдрызг разругались, так что простились совсем нехорошо, как чужие.

А началось все с того, что Василий Иванович, глядя со снисходительной и счастливой улыбкой, как Анечка крутится перед зеркалом в только что подаренной им дубленке (спасибо Ларисе Сергеевне — донесла, что на складе в Военторге появилось несколько штук этого вожделенного всеми советскими модницами и модниками дефицита), когда дочка в очередной раз подскочила к нему с визгом: «Ой, папка! спасибо!» — и повисла у него на шее, зачем-то проворчал:

— А все вам советская власть не нравится!..

Ну пошутить он хотел! Просто пошутить!

А Анечка вдруг скорчила рожицу и нагло так:

— Да дубленка, вроде, югославская… — и сразу же: — А тебе-то самому нравится?

— Мне-то? — он все пытался вернуть веселье, не обращать внимания на дочкину провокацию: — Мне-то самому-у… нравится!.. моя!.. — и заграбастал ее в свои ласковые лапы: — Анка-обезьянка! И Нюрка-хулиганка! И…

Но Анечка не поддержала их старинную игру, выскользнула и продолжила:

— И чем же она тебе так уж нравится?

Тут и генерал (тогда еще, впрочем, полковник) начал потихонечку закипать:

— А тем, что она меня вырастила и выкормила! И выучила, и в люди, в конце-то концов…

— Только сначала она тебя родителей лишила, если я не ошибаюсь?

Чем сильней горячился злосчастный отец, тем холодней становилась непочтительная и злобная дочка.

— А вот это вот не твоего ума дело! Поняла? Много вы знаете! Наслушались… Время такое было!

И тут, как назло, из детской вышел Степка-балбес и тоже пошутил, ляпнул из «Неуловимых мстителей»:

— Но время у нас такое! Нельзя нам без сирот!

(Это, помните, Сидор Лютый Даньке говорит.)

Ну и получил от распалившегося папки подзатыльник.

Тут Анечка как заорет:

— Не смей его бить! Тут тебе не казарма!

Василий Иваныч остолбенел:

— Что? Да когда ж я в казарме?.. Ты что?!

— Ну не ты, так твои… твои… вся твоя армия, твоя… коммунистическая партия!

— Да ты ополоумела, что ли, в конце-то концов? При чем тут партия вообще?!

— Ну ты ведь у нас коммунист?!

— Степка, а ну марш в кровать!

— Да рано ж еще…

— Марш, я сказал!!

— Что, боишься, сын правду узнает?

Сын, надо сказать, уже смылся от греха подальше.

— Да какую правду?! Ты что, с цепи сорвалась?! Совсем у себя там охренели!

И эта засранка вдруг:

— В таком тоне я разговаривать с собой не позволю!

И — хлоп дверью.

Василий Иванович обиделся ужасно.

И не только и не столько за советскую власть и коммунистическую партию, сколько за себя, всю жизнь баловавшего и обожавшего эту сопливую антисоветчицу.

Главное, за что? Что он сделал-то?

А все она, Ахматова эта, все с нее, гадины, началось!

Но теперь все будет по-другому.

Генерал за этот год все хорошенько обдумал и вынес окончательное и мудрое решение.

Никаких споров, ни о какой советской власти. Сама со временем перебесится и одумается. А так только хуже, из упрямства одного станет перечить и противоречить.

Вот уж характер у девки.

Ничего. Найдем, о чем говорить.

На лыжах пойдем по озеру, как тогда. До самых островов. Чаю в термос, коньяк во фляжку, бутерброды и конфеты — и айда на полдня!

Все хорошо будет. Как раньше.

Музыкальным аккомпанементом для своего радостного и тревожного ожидания генерал выбрал (он всегда что-нибудь про себя мурлыкал и мычал) арию Мельника из оперы Даргомыжского —

Ох, то-то все вы, девки молодые,

Посмотришь, мало толку в вас.

Упрямы вы, и все одно и то же

Твердить вам надобно сто раз!

Неудачный выбор, надо сказать, и предзнаменование недоброе.

Вспомнил бы, чем там у них все обернулось и что напоследок запел этот ворон здешних мест.

Но генерал ничего этого не думает и не боится.

Да нет, куда, упрямы вы,

И где вам слушать стариков.

Ведь вы своим умом богаты,

А мы так отжили свой век!

Ну, как же!

Мы ведь отжили свой век!

Вот то-то! Упрямы вы, одно и то же

Надо вам твердить сто раз.

Да, надо вам твердить сто раз!..

Ну вот, практически все главные действующие лица, за исключением, наверное, одного, худо-бедно представлены, пора уже начаться и самому действию.

Ах да — время и место.

Живет и служит генерал-майор Бочажок в военном городке Шулешма-5, в часе езды от самого райцентра Шулешма, на берегу знаменитого некогда раскольничьими скитами и берестяными поделками озера Вуснеж, в заповедных и дремучих, как пел Высоцкий, лесах, на северо-востоке европейской части РСФСР.

Что же касается времени, обозначим его так — где-то между празднованиями столетнего юбилея Владимира Ильича Ленина и шестидесятилетия Великой Октябрьской социалистической революции.

А вот наконец и самолет.

ГЛАВА 2

Шут. А ты как думал, дяденька?

Кукушка воробью пробила темя

За то, что он кормил ее все время.

Потухла свечка, вот мы и в потемках.

Лир. Моя ль ты дочь?

В. Шекспир в переводе Б. Пастернака

И вот уже среброкрылая птица (так в советских газетах для вящей красоты назывались воздушные лайнеры), а если быть точным — турбовинтовой пассажирский самолет Ан-24 идет на посадку, и вот уже сел, и вот уже выруливает к зданию аэропорта, и вот уже, все еще тарахтя, замирает (в конце-то концов!) в десятке метров от генеральской «Волги».

Счастливый папа приосанивается, поправляет папаху и воображает, как он сейчас лихо козырнет дочке и гаркнет:

— Разрешите представиться!..

Нет, лучше даже — честь имею представиться: генерал-майор Бочажок!

Анечка ведь его еще в генеральской форме не видела. И вот уже мимо проходят первые торопливые пассажиры. И вторые, и третьи. И вот уже на трапе никого нет. Совсем уже никого.

Нет и нет.

Да Господи же!

Да ну нет же!

Прислала же телеграмму!

— Там еще пассажиры какие-нибудь остались?

Толстая тетка, волочащая за руку укутанного, как шар, ребенка, ничего не ответила, может, не слышала, а обогнавшая ее крашеная и простоволосая бортпроводница обернулась и сказала:

— Не, вроде, нет.

И когда уже генерал, утратив всякую бравость, постыднейшим образом поддался паническим настроениям, в самолетной двери — Ну слава те, Боже! — появилась Анечка.

Василий Иваныч замахал ей обеими руками и, если бы не честь мундира, понесся бы к ней сам.

Аня увидела их и тоже махнула рукой, но как-то вяло и не очень высоко. И стала спускаться — медленно-медленно и почему-то боком.

Вот она, моя доченька, солнышко ты мое, дуреха моя золотая!

Вот уж действительно дуреха — такой мороз, а она — нараспашку!..

— Василий Иваныч, да не застегивается на ней дубленка, вы что, не видите?

Степка-балбес захихикал рядом.

— Пап, чо это у Аньки живот-то?..

И вдруг осекся и притих.

А живот, правда, как два генеральских, прямо гора какая-то, а не живот.

Что ж это такое? Что это, доча?..

— Ну хватит, товарищ генерал!

Прекрасно вы видите и уже с ужасом понимаете, что именно это такое.

Беременна ваша Анечка.

Неимоверно, непоправимо, неслыханно — бе-ре-ме-н-на!

Прямо скажем — брюхата!

— Здравствуй, папа.

— Здравствуй…

— Там багаж еще…

— Багаж?

— Чемодан и сумка.

— Садись в машину. Степан принесет.

— Он тяжелый.

— Ничего, не надорвется.

Степка был только рад возможности улизнуть, всей своей гусиной кожей ощущая предгрозовую атмосферу и по опыту зная, сколь велика вероятность подвернуться под горячую генеральскую руку.

Аня села на заднее сиденье. Генерал закурил и остался стоять у машины. Оба молчали и не глядели друг на друга.

Василий Иванович вообще ни на что уже не глядел и ничего уже не видел. Света белого не взвидел наш военачальник, ошеломленный и опешивший в буквальном смысле этих слов, то есть выбитый из седла и контуженный на всю голову — неожиданным и нечестным ударом.

— А может, она замуж… — пролепетал внутренний генеральский голос. Да за какой на хрен замуж?! Замуж! Чего б тогда скрывать! Не-е-т, это для тех, кто поглупей да попроще, а мы и без мужей управляемся, у нас ведь ни стыда уже, ни совести, ни… Ни хера уже у нас нет и не будет!

Дрянь, дрянь, просто дрянь какая-то! Что же ты дрянь-то такая, доча?

Что ж ты натворила-то, а?

Анечка, Анечка, ну как же это?

Стыд-то какой.

Но с каждой секундой приближался стыд еще больший и горший — закипали в широкой груди, подступали к глазам и рвались на свет Божий невидимые пока миру генеральские слезы.

И были те слезы совсем не скупыми и, боюсь, не мужскими.

Выручил Степка.

— За смертью тебя посылать! Где тя черти носят, деятель!

(«Деятелем» или, совсем уж презрительно, «великим деятелем» Василий Иванович называл того, чье ничтожество и никчемность хотел иронически подчеркнуть.)

— Да чо, я виноват?

— Ты у нас никогда не виноват. Пушкин, наверно, виноват.

Может быть, и Пушкин, а уж Ахматова — вне всякого сомнения!

Тут я вынужден согласиться — без нее не обошлось.

О Муза плача!

Пора уже, видимо, объяснить ту роковую роль, которую эта прекраснейшая из муз играла, и то большое значение, которое это шальное исчадие ночи белой имело, к ужасу и гневу генерала, в судьбе семьи Бочажков.

Но сначала, наверное, имеет смысл поближе познакомиться с самой блудной дочерью и попытаться понять, как же это она, папина надежда и отрада, дошла, как говорится, до жизни такой.

Анна Васильевна Бочажок, год рождения 1954.

Место рождения город Ковель Волынской области УССР.

Студентка третьего курса факультета русского языка и литературы МГПИ им. Ленина.

Ныне находящаяся в академическом отпуске и в интересном положении и — увы — незамужняя.

Когда генерал называл свою дочь красавицей, он был не так уж далек от истины.

Горизонтальные параметры (до беременности, естественно) были вообще идеальны — пресловутые 90–60–90, ну плюс-минус сантиметр. Но рост и длина ног явно недотягивали до стандартов фотомоделей. Впрочем, этих худосочных дылд на просторах нашей тогдашней Родины еще видом не видывали, а по сравнению с красотками «Советского экрана» — от Любови Орловой до Натальи Варлей — Аничкины тазобедренные характеристики казались даже чересчур скромными и недостаточно сексапильными, на взгляд записных бабников.

Но зато глаза!

Вернее, контраст между огромными карими глазами и светло-светло-русыми волосами! Да еще и брови — как в песнях и сказках — соболиные! То есть, по определению сайта KakProsto.ru, — «широкие, густые и темные. Они придают лицу невероятную выразительность, подчеркивают губы и глаза!».

О, это было что-то!

Что-то, что, как сказал певец пиров и финских скал, красоты прекрасней и говорит не с чувствами — с душой!

Ох, знаем мы эти разговоры с душой!

Знаем не понаслышке.

Вот и договорилась ты, девочка, до беды.

Ну да что уж теперь…

В отличие от трагической героини «Рale Fire» Анечка, к счастью, была похожа не на кряжистого папашу, а на красавицу-мать. От Бочажка унаследовала она только цвет обильных волос и среднерусскую форму носа. Нет-нет, толстоносой она, слава Богу, не была, но об аристократической горбинке и изысканном вырезе ноздрей северокавказской родни могла только мечтать. И мечтала. Буквально до слез. Особенно после роковой встречи с Анной Андреевной. Хотя носик был аккуратненький и вполне себе милый, слегка вздернутый.

До середины восьмого класса Анечка оставалась образцовой, да можно сказать, идеальной советской девочкой — круглой отличницей, общественницей, пионерской, а потом и комсомольской активисткой, непременной участницей концертов художественной самодеятельности, а спортивные достижения в пионерболе, волейболе и настольном теннисе совсем уж переполняли гордостью и умилением отцовское сердце.

Да что! Да уже с первого дня она была радостью и праздником! С самого первого дня, когда папа со старшим лейтенантом Дроновым и старшиной Алиевым наклюкались дорогущим шампанским, как поросята (Дронов говорил — как гусары!), и угощали всех знакомых и не очень знакомых офицеров и хозяйку домика, где Бочажки квартировали, тетку Богдану, которая вообще-то была вредная женщина и постоянно дразнила и подначивала постояльцев тем, что «при панах-то было лучше!». Да куда уж лучше! А личному составу батареи накупили конфет и пирожков с повидлом и целый ящик ситро!

Потом Бочажки долго занимали-перезанимали деньги, которых не то что до получки — до следующего вечера не хватило.

И как одуревший от радости и перемешанного с самогонкой шампанского Бочажок распевал на плацу: «Ночь весенняя дышала светло-южною красой…», а Ленька и Алиев пытались дурными голосами подпевать и вместо «гондолы» орали, конечно же, «гондоны» и ржали, как сумасшедшие.

А тут командир полка, и давай их чехвостить и грозить дисциплинарными взысканиями, хотел даже на гауптвахту посадить, но, узнав, в чем дело, поздравил молодого отца и крепко пожал руку и только Дронова предупредил, что больше выходки его терпеть не намерен! Господи, как будто вчера было!

И как Анечка успокаивалась только у него на руках, а Травиата ревновала и сердилась, и как он укачивал ее (Аню, конечно, хотя засыпала как раз Травушка), и пел свои любимые песни и романсы, и мама твоя запрещала петь «В двенадцать часов по ночам из гроба встает барабанщик», потому что не надо ребенка пугать и есть ведь нормальные колыбельные, из кинофильма «Цирк», например. Ну зачем из «Цирка»? Лучше Моцарта (хотя, говорят, это и не Моцарт вовсе) — «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни…» Или в окнах?

Но ты, радость моя, не спала и не собиралась даже, и таращила свои черные смородины, и смешно так кривила ротик, да улыбалась же! ну правда, Травушка, улыбалась! — Ну не выдумывай, Вася, они в этом возрасте еще не умеют. — Они, может, и не умеют, а моя дочь мне улыбнулась!

А когда мама засыпала, папа-таки пел про встающего из гроба императора и про то, что легко на сердце стало, забот как не бывало, и бездельник, кто с нами не пьет, и про то, как

При луне шумят уныло

Листья в поздний час,

И никто, о друг мой милый,

Не услышит нас.

Привычная и намотавшаяся за день Травиата действительно ничего не слышала и сладко сопела, а вот злобная тетка Богдана стучала в стенку и по утрам выговаривала отправляющемуся на службу сонному Васе, прозрачно намекая на то, что польские офицеры были не в пример лучше воспитаны и не орали и не выли по ночам.

А знаете, где спала первый месяц Анечка?

В корыте!

В обыкновенном цинковом корыте! И ничего страшного.

Тогда вообще ничего страшного не было и быть не могло.

Ох, Василий Иваныч, Василий Иваныч, ведь неглупый, вроде бы, человек и не лживый, и уж точно не подлый, а такую порете, извините, херню, или, как вы деликатно выражаетесь, херомантию.

Ну да сейчас не о том речь.

Сейчас речь пойдет о книгах.

Анечка ведь принадлежала к последнему поколению (ну может, предпоследнему), которое воспитано было не столько семьей и школой, сколько изящной словесностью, и для юных представителей которого было в порядке вещей ночь напролет втайне от взрослых задыхаться и потеть, укрывшись с головой одеялом и освещая потрепанные библиотечные страницы карманным фонариком, чтобы поскорее узнать, как же выкрутится Морис-мустангер из коварной западни, или что станется с Реми, собачками и обезьянкой после смерти синьора Виталиса, или кто же такой этот таинственный, могучий и немного смешной Черный рыцарь.

Да-да, родителям тогда приходилось следить, чтобы дочки-сыночки хоть на время еды и сна отрывались от книжек, и выражение «читать запоем» предельно точно описывало то наркотическое состояние, в котором пребывали тогдашние мальчики и девочки.

И нисколько я не преувеличиваю.

Да, конечно, не все советские ребята были такими вот оголтелыми книгочеями, но процентов сорок как минимум. А то и все пятьдесят.

Среди детей промышленного пролетариата и колхозного крестьянства доля тех, кому рано понравившиеся романы заменяли почти что все, была, наверное, поменьше, в семьях трудовой интеллигенции, конечно же, намного больше, а вот из отпрысков офицеров, генералов и сверхсрочников влюблялась в обманы и Дюма-отца, и Фенимора Купера, и всей «Библиотеки приключений» приблизительно половина, во всяком случае, если судить по тем гарнизонным школам, где я сам учился.

И то сказать — кино раз в неделю, от телевизора родители отгоняют, да и не очень-то он и интересный, да и не везде и не у всех он есть, ну поиграешь на улице, полазаешь по чердакам и подвалам, погоняешь мяч на пустыре, «постражаешься» деревянным мечом («Крест! Могила! Богатырская сила!»), половишь головастиков и тритонов в непросыхающей луже за школой, но ведь вечером все равно домой загонят. Вот и читали.

Думаю, если бы у меня в мои двенадцать лет была возможность смотреть, скажем, «Звездные войны» или «Индиану Джонс», или даже эти невыносимые «Приключения Электроника», ни о каком «Айвенго» не было бы и речи, и вы бы вряд ли сейчас читали этот, пока еще самому мне не ясный и сомнительный, роман.

А что уж толковать о выборе между Вальтером Скоттом и прекрасным новым миром компьютерных игр!

Не осталось тут, братцы мои, никакого выбора…

Ну а отрочество Анечки, то есть шестой, седьмой и восьмой класс, прошло в местах, где никакого телевидения тогда вообще не было и быть не могло, да к тому же и шастанье по улицам и игры на свежем воздухе были очень часто невозможны и даже запрещены и опасны.

Потому что служил тогда Василий Иванович за Полярным кругом, у самого моря Лаптевых, в военном поселке Тикси-3.

И когда случалась пурга, а случалась она нередко, занятия в школе отменялись, и на улицу детей пускать было не велено.

Звезда полковой самодеятельности, дебелая жена капитана Рукшина, переделав популярную песню «Морзянка», пела со сцены клуба части: «Четвертый день пурга качается над Тикси-3 (вместо «над Диксоном»)! Но только ты об этом лучше песню расспроси!».

И бурные и продолжительные аплодисменты слушателей свидетельствовали не только о вокальном таланте исполнительницы и искусстве ее аккомпаниатора, ефрейтора Москаленко, замечательно имитирующего писк морзянки на баяне, но и о волнующей реалистичности и актуальности самого произведения (музыка М. Фрадкина, слова М. Пляцковского).

И по утрам Анечка не спешила вставать, невзирая на неоднократный призыв мамы: «Ну-ка, рала вера! Рала вера!» (это «вставай!» по-осетински, так Травиата смешила дочку, копируя нальчикскую бабушку). Но Аня все медлила, надеясь, что вот сейчас по гарнизонному радио объявят об отмене занятий в связи с метеоусловиями.

И как же она ярилась, когда погода была недостаточно суровой и дома оставались только учащиеся младших классов, то есть Степка, который противно и бестактно кричал: «Ура!».

Но это было уже в последний год их тиксинской жизни, первые два бестолкового братца с ними не было.

А иногда снежная буря разыгрывалась прямо во время уроков, и из школы тогда никого не выпускали, из каждой воинской части присылали за детьми вездеходы и развозили по домам. Что за вездеходы? Ой, не знаю я, как они точно называются — такие на гусеницах, похожие на БТР.

Мальчишки, естественно, пытались прорваться через кордон дежурных старшеклассников и уйти пешком, но это удавалось редко. И слава Богу! Потому что все эти предосторожности не были обычной советской перестраховкой, пурга действительно бывала опасной и по-настоящему страшной и злобной, как похитительница Кая и соперница Герды. Василия Ивановича однажды порыв снежного ветра так шарахнул об стену штаба, что синяк был на пол-лица целый месяц!

Ну понятно, дурак Пилипенко не упустил возможности пошутить:

— Сильный, но легкий!

Но и без всякой пурги, что, собственно, делать в темноте полярной ночи и на свирепом морозе быстро взрослеющей барышне?

Ну не кататься же с визжащей малышней с огромной, собранной бульдозером снежной горы? Метров десять, ей-богу! И заливалась водой, так что катались без всяких санок, кто на чем, на картонках каких-то, некоторые просто на брюхе!

Можно было бы проводить время на катке, там-то выпендривались и старшеклассники, и даже молодые офицеры, но с коньками у Анечки что-то не заладилось, кататься-то она умела, но никаким фигурным выкрутасам, которыми хвастались многие ее сверстницы, так и не научилась.

А быть на вторых ролях набалованная дочка Василия Ивановича не привыкла и привыкать была не намерена.

И вообще спорт и физкультура по мере полового созревания уходили, к сожалению, из ее жизни навсегда.

Вот танцы — дело другое, на школьных вечерах, которые в тиксинской школе устраивались гораздо чаще, чем на материке, и куда допускались даже шестиклашки, очевидно, чтобы компенсировать школьникам тяготы полярной зимы, она уже с седьмого класса была признанной (одними с восторгом, другими скрепя сердце) королевой бала.

Хоть вальс, хоть фокстрот, хоть твист, хоть новомодный, завезенный солдатиками-москвичами шейк!

Да — чарльстон еще!

И кретинская, но веселая и коллективная летка-енка.

Дело, впрочем, было, я думаю, не в какой-то особенной хореографической одаренности ученицы Бочажок, а в ее черных очах, хотя еще не жгучих и не страстных, но уже прекрасных и томительных. И, может быть, в еще большей степени, в тех потрясающе модных и красивых нарядах, которые шила по выкройкам таллинского журнала «Силуэт» искусница Травиата.

Многие завистницы даже не верили, что эти платья и блузки самодельные, настолько профессионально и аккуратно был выполнен каждый шовчик. Подозревали блат в Военторге, а некоторые даже намекали на черный рынок, мол, кавказцы все спекулянты, потому и ходят во всем импортном.

Однако и эти упоительные вечера случались все-таки не каждый день, поэтому времени читать у Анечки оставалось хоть отбавляй, тем более что училась она легко и как-то по инерции хорошо, даже отлично, домашние задания делала быстро (или, злоупотребляя своей репутацией, не делала вовсе).

И так же быстро, но с неизмеримо большим вниманием и волнением поглощала Анечка художественную литературу, и стало для нее внеклассное чтение занятием важнейшим и любимейшим.

Домашняя библиотека Бочажков в то время была скромной и случайной — два подписных, еще неполных собрания сочинений — Горького и Тургенева, двухтомник Маяковского, «Происхождение семьи, частной собственности и государства», три книги из «Библиотеки пионера», «Библия для верующих и неверующих», «Война и мир» почему-то без первого тома, «Семья Тибо», «Иду на грозу», альбом «Эрмитаж», два тома Домашней энциклопедии, осетинские народные сказки, томики Коста Хетагурова, Виссариона Саянова и Константина Симонова, басни Михалкова, ну и всякая специальная литература — военная и техническая для Василия Ивановича и педагогическая и естественнонаучная для мамы.

Была еще целая груда детских, растрепанных и разрисованных цветными карандашами книжек, но из них даже Степка уже давно вырос.

Заметим кстати, что фонотека Василия Ивановича к тому времени насчитывала уже больше двух сотен пластинок и подобрана была любовно и с толком. В ней были даже и зарубежные диски — присланные из ГДР бывшим сослуживцем песни Шуберта и Брамса.

Ну а Анечка добывать духовную пищу должна была самостоятельно, благо в ее распоряжении было аж три библиотеки — школьная, полковая и Дома офицеров.

Последнее из этих книгохранилищ было самым большим и богатым, но не самым любимым. Потому что там работала очень строгая и неприветливая библиотекарша, довольно часто и с удовольствием отказывавшая Ане, говоря, что это ей еще рано, причем ладно бы речь шла о каком-нибудь Мопассане или Золя или даже Бальзаке, а то ведь «Отверженных» и тех не дала. Да когда ж их и читать-то, если не в шестом классе?!

Анечка и прочитала, но для этого пришлось Травиате Захаровне самой пойти и записаться в эту библиотеку.

Ну а о том, чтобы пустить девчонку саму рыться на книжных полках Дома офицеров, и речи быть не могло. А ведь это, может быть, главное библиотечное наслаждение!

Зато в библиотеке при клубе папиной части Анечка была, как вы сами понимаете, не то что желанной гостьей, а чуть ли не хозяйкой.

И школьная библиотекарша ее тоже баловала и разрешала самой искать интересные книжки, потому что, в отличие от грымзы из Дома офицеров, эта тетенька не раздражалась, а, наоборот, умилялась тем, что Аня не только хорошенькая, как куколка, но еще и не по годам умненькая.

Умненькая!

Вот мы и видим, какая она вышла умненькая!

Сидит, уткнувшись лбом в ледяное стекло, молчит.

Да и все в машине молчат.

Степка уже забыл обо всем, безнаказанно шмыгает носом, смотрит на бескрайнее белое озеро с редкими черными точечками рыбаков и думает, как и из чего сделать санки под парусом, как в «Клубе кинопутешествий», и носиться по Вуснежу, главное — парус, вот если стырить, скажем, простыню или пододеяльник, заметит отец или нет?

Водитель Григоров, мечтающий об отпуске и поэтому всячески подлизывающийся, думает о том, стоит ли предложить включить радио и поймать какую-нибудь классику, но, искоса взглянув на Василия Иваныча, понимает, что не стоит, ну его на хрен.

Ну а генерал и его дочь думают о приближающемся со скоростью шестьдесят километров в час выяснении отношений.

И обоим хочется, чтобы эта дорога никогда не кончалась, чтобы не надо было ничего говорить и даже думать, чтоб вот так и тянулся бы справа заснеженный ельник, а слева вращалось и вращалось бы вокруг своей далекой оси озеро.

Но генерал это желание вскоре подавляет и стряхивает как малодушное и стыдное и начинает себя накручивать и наядривать для предстоящего крупного разговора, а Анечка внезапно чувствует, что ее сейчас вырвет.

Ну а ты как хотела, матушка? Токсикоз.

— Остановите, пожалуйста, — обращается Аня к Григорову, тот недоуменно и нерешительно смотрит на генерала.

— Да приехали уже почти, — говорит, не оборачиваясь, Василий Иванович.

— Останови!! — неожиданно визжит Анечка, испуганный сержант жмет на тормоза, «Волгу» заносит, а будущая мама, не дождавшись, уже распахивает дверь.

— Ты что, взбесилась?! — ревет генерал и видит, как его доченька, высунувшись из машины, содрогается и надрывно блюет.

Папа отворачивается и зажмуривается от боли и жалости.

Ужас.

Нет, правда, ужас.

Потому что вот тут-то и понимает генерал, осознает со всеми вытекающими последствиями, что он теперь абсолютно, окончательно бессилен! Что ничего он уже не поделает, ничто не прекратит и не запретит, и ничему и ничем он уже не сможет помочь!

— Ну ты как?

— Все уже… Ничего, нормально… Прости… Простите (это уже сержанту, тот глупо улыбается и кивает).

— На, возьми, — отец протягивает носовой платок, Аня утирается.

— Может, еще подышишь?

— Нет, поедем… Холодно…

— Поехали, сержант. Только давай аккуратно…

Внимательный читатель или, как в «Что делать», — проницательный радостно возопит:

— Вот так автор! Ну и халтура! Платок-то остался у Степки! Двух глав не написал, а уже запутался!

Но я, как Николай Гаврилович Чернышевский, над ним восторжествую: нисколько не запутался. Просто у моего героя всегда с собой два носовых платка! Да, такая вот странная привычка. Зачем два? Потому что один для дамы! Ну и на всякий пожарный. Откуда такие смешные изысканности и галантности при нашей бедности? Да от Леньки Дронова, который был для молодого Бочажка непререкаемый арбитр изящества и блюститель настоящих офицерских манер. Да генерал и сам на всякой гигиене и чистоплотности был просто помешан, что долгие годы отравляло жизнь многим и многим офицерам тыловой службы и единственному сыну тоже. Ну? Есть еще вопросы?

И вот они едут дальше, все так же молча и тихо, Григоров ведет машину осторожно, медленно и печально, как сказал бы подполковник Пилипенко.

Ну а что ж генерал — ничего больше не мурлыкает и не мычит? (Жалко все же, что в русском нет аналога глаголу to hum, приходится использовать какие-то зоологические и неточные слова).

Нет, не мурлычет.

Но в душе у него звучит-надрывается трагическая партия другого оперного отца, злосчастного Риголетто:

Куртизаны, исчадье порока,

За позор мой вы много ли взяли?

Вы погрязли в разврате глубоко.

Не продам я честь дочери моей!

Безоружный, я боязни не знаю —

Зверем вам кровожадным явлюся!

Дочь мою я теперь защищаю!

За нее жизнь готов я отдать!

Господи, Василий Иваныч, какие куртизаны?

Куртизанки мужского рода, что ли? Такого и слова-то нет в русском языке.

Слова, может, и нет, а вот самих куртизанов полным-полно! Уж генерал-то знает, кто это такие — вон они мятутся перед его воспаленным внутренним взором — мерзкие, наглые, кривляющиеся, все эти стиляги и живаги, патлатые жуки в мерзких жабо и литературные власовцы и солженицеры, вон они сосут свои разноцветные коктейли из трубочек и пляшут, пляшут в круге бесконечном, извиваются похабно со своими порнографическими тунеядками, дергаются под вой саксофонов, под пронзительный визг рогатых электрогитар и людоедский грохот барабанов, окружая пьедестал, на котором высится она, окаянная полумонахиня полублудница, разоблаченная, но не обезвреженная товарищем Ждановым.

Et Satan conduit le bal!

Что в переводе означает — Сатана там правит бал!

И слышит Василий Иваныч, как эта Сатана в юбке (узкой-узкой, чтоб казаться еще стройней и бесстыжей) и в окаменевшей ложноклассической шали и с красным розаном в инфернальных волосах хохочет, как Фантомас, и говорит, измываясь надо всем, что есть святого в нашей жизни, над всем, что нам дорого:

Принесите-ка мне, звери, ваших детушек,

Я сегодня их за ужином скушаю!

И в смятении генерал думает: «Да это же никакая не Ахматова!».

Так точно, товарищ генерал!

Никакая не Ахматова!

Это — Корней Иванович. Вы же сами Анечке читали.

А с Ахматовой этой вы совсем уже сбрендили.

При чем тут, спрашивается, она?

Нет, я с нее вины не снимаю, но все-таки, Василий Иванович?

Ну не беременеют барышни от мертвых поэтесс! Понимаете?

Даже от бессмертных.

Очувствуйтесь уже, придите в себя!

Что за херомантия, в конце концов?!

Не время дурака валять и бредить —

Час мужества пробил на наших часах!

ГЛАВА 3

Вот здесь и поживем.

С. Гандлевский

Приехали.

Два солдатика, увидев черную «Волгу», как ошпаренные, выскочили из КПП (один даже в панике поскользнулся и шлепнулся во весь рост, потеряв шапку и вызвав неуместный Степкин смех, пропущенный Василием Ивановичем мимо ушей без надлежащего выговора) и, суетясь, открыли железные ворота с большими приваренными красными звездами на каждой створке, и дорога пошла довольно круто вверх.

«Не могут сами сообразить песком посыпать, ни уха ни рыла не соображают. Бардак. Пока не скажешь, так и будут… Лишь бы ничего не делать…» — автоматически, без всякого энтузиазма ворчал про себя генерал.

Анечка тупо глядела на знакомые пятиэтажки из силикатного кирпича, на строящуюся крупноблочную башню с подъемным краном, на замусоленные фигурки стройбатовцев у бетономешалки, на свою школу, на щит с надписью «Пусть всегда будет солнце!» на трансформаторной будке, на Дом офицеров и еще непривычный, новенький Дом быта с магазином самообслуживания, на крыльце которого торчали умственно отсталый грузчик по кличке Гапон и местный алкаш Фрюлин. А вот и статуя Ленина с кепкой в руке и снежной тюбетейкой на голове и детская площадка с черными прутьями кустов и железной каруселью, которую тихо вращал ветер с озера, как будто какие-то невидимые и печальные призраки дошколят проводили здесь свой загробный досуг.

Солнце давно уже скрылось, все было серым-серо, неприютно и неприкаянно, и до генеральской дочки наконец дошло, что ее столичная жизнь миновала безвозвратно.

Хотя чего уж такого она забыла в этой Москве и в этой гребаной общаге?

«Волга» остановилась у самого крайнего и самого высокого (двенадцать этажей!) дома, который так и назывался — «генеральский», хотя генерал там жил всего один, а вот полковников три, а все остальные обитатели — подполковники и майоры, даже капитаны. Ну и члены их семей, естественно.

Григоров взялся было за чемодан, но Василий Иванович угрюмо сказал:

— Не надо! — и указал сыну: — Давай тащи, чего встал?

Степка подхватил сумку и действительно тяжеленный чемодан и на полусогнутых посеменил к дому. На скамейке, как всегда, сидела старуха Маркелова.

— С приездом!

Генерал что-то буркнул, Анечка сказала:

— Спасибо. Здравствуйте.

И они вошли в подъезд.

Лифта долго не было.

— Этот балбес опять дверь не закрыл! — сказал генерал, все еще не глядя на дочь. Та молчала.

Нет, дверь Степка на сей раз закрыл, поэтому лифт все-таки приехал и привез всю семью Юдиных с истеричным пекинесом.

— Здравия желаю! Здравствуйте! Ой, Анечка! С приездом! Ой, а Бимка-то узнал, как радуется!

Да провалитесь вы пропадом, идите, идите уже, нечего тут разглядывать!

До шестого этажа лифт поднимался ужасно долго, приблизительно час, а то и три, а может, и целые сутки.

Анечка смотрела на свое тошнотворное отражение в зеркале, генерал уставился в какие-то мрачные дали, разверзающиеся, видимо, за дверью.

Ну не в лифте же, действительно, начинать следствие по особо важному делу?!

Василий Иванович пропустил дочь и загремел ключами.

— Пап, дверь, — сказала Анечка. Генерал повернулся, сдержал яростное желание хлопнуть этой дурацкой дверью изо всех оставшихся сил и прошипел:

— Смешно, да?

Но Анечка и не думала смеяться.

Хотя вообще-то, конечно же, смешно.

Жалко, Степка не видел.

Вошли.

Дверь в гостиную была открыта, и оба сразу же увидели накрытый стол с белой скатертью и вазой с красными яблоками и бутылкой шампанского и хрустальным водочным графином.

И тут же раздался звонок. Генерал открыл дверь.

На пороге стояла Лариса Сергеевна с противнем, накрытым полотенцем. Сзади выглядывало очкастое, улыбающееся и глупое лицо Корниенко, который крикнул:

— А вот и мы! А где наша красавица?

Бог ты мой! Василий Иваныч и забыл, что соседи тоже должны были участвовать в торжественной встрече этой бесстыдницы.

— Простите… Давайте потом… — генерал начал оттеснять недоумевающих супругов. — Потом… Аня себя плохо чувствует… устала… перелет все-таки… Простите… давайте отложим…

— А пирог? — обиженно спросила Лариса Сергеевна.

— Не надо… потом… — генерал уже открыто и нетерпеливо выталкивал соседей, которые, кажется, так и не разглядели, почему Анечка чувствует себя настолько плохо.

Дверь закрылась. Заиграл магнитофон.

— А ну вырубай к черту своих жуков! — крикнул генерал, и томный голос Пола Маккартни, уламывающего belle Michelle, сменился тишиной.

Аня прошла в свою комнату. Да, отныне это будет снова ее комната, братца придется выселять.

А генерал все стоял, не снимая шинели, в прихожей.

— Ну хватит! — сказал он сам себе. — Чего ждешь?

Но Анечка первая собралась с силами.

Решительными шагами, насколько это возможно с таким пузом, она вышла из комнаты и, глядя прямо в лицо страшному папе, заговорила, как по писаному и заученному наизусть:

— Давай договоримся раз и навсегда — кто отец ребенка, тебя не касается, я с ним рассталась и больше общаться не намерена. Подожди. Если ты согласен меня принять — хорошо, спасибо, а если нет, я… Подожди!! Я уеду. Решать тебе. Подожди же ты!! Я понимаю, что ты чувствуешь, но уже ничего не поделаешь. Постарайся понять. Извиняться я не буду — не за что! Это моя жизнь и мое решение!

Генерал стоял, выпучив глаза на это обнаглевшее вконец существо (на самом деле на два существа, Василий Иваныч!), не верил своим ушам и не доверял своему мозгу, где шарики с шумом закатывались за ролики, и все порывался что-то сказать, но, что именно, и сам не знал.

— Нет, ты мне скажи… Гляди-ка!.. Мое решение!.. Ишь!.. Что значит, меня не касается? Что значит…

— Не надо, папа. Я все сказала. Прости, я устала…

— Устала она! А я, значит…

Но Анечка развернулась и скрылась в свою комнату, где Степка как ни в чем не бывало возился с порванной магнитофонной лентой, и закрыла за собой дверь.

Генерал постоял в одиночестве и попыхтел.

Потом, помотавши обалдевшей головой, прошел к столу, налил рюмку золотистой «Старки», подержал ее, но пить раздумал.

Это что же — всё? Ну нет, дорогуша, так не пойдет! Давай-ка, доченька, поговорим серьезно!

Из двери детской вышел Степка, неся магнитофон со стопкой бобин, как Лариса Сергеевна противень.

— Ты чего тут?

— Анька сказала, что я теперь тут буду спать.

— Анька сказала! О как! Какая командирша нашлась!

Степка дипломатично промолчал.

А генерал ворвался к Анечке.

Дочь сидела на диване, откинувшись и закрыв глаза. При появлении отца она их открыла и устремила на него такой взгляд, что, будь генерал в более адекватном расположении духа, не стал бы он сейчас к Анечке приставать.

— Не-ет, дорогая моя! Так дело не пойдет!

— Пап, уйди, пожалуйста…

— Нет, погоди, давай поговорим… Я отец!.. в конце концов!.. я имею право… я… должен знать… Ты давай не очень!

— Пап, давай потом.

— Нет, давай сейчас! Давай сейчас!.. Что молчишь?.. Я тебя спрашиваю!.. Я с тобой по-человечески хочу, а ты!.. Анна!!. Совесть есть у тебя?!.

— Папа, я прошу тебя…

— Просит она!.. Теперь вот просишь… Опозорила, как… Хорошо, хоть мать не дожила…

— Уйди! Уйди! Уйди! — завопила нежданно и невыносимо Анечка и заколотила по дивану ладошками: — Ну я прошу тебя — уйди!! — и уже рыдая: — Мне переодеться надо.

Генерал попятился и так и вышел задом, не отрывая глаз от рук дочери, скрывших ее подурневшее, жалкое, ненаглядное лицо.

«Всем скажем, что вышла замуж и приехала рожать. Поверят, не поверят — плевать. Путь только вякнут!»

Он выпил, налил еще, выпил и куснул яркое, но какое-то безвкусное яблоко.

Да в чем, собственно, дело?

Что за трагедия такая?

С чего это советский генерал-майор, да еще и войск противокосмической обороны, так разнюнился?

Ну залетела дочь, бывает. Спору нет, нехорошо, но что тут такого уж кошмарного и позорного? Чего убиваться-то? Жилплощадь позволяет, с материальным благополучием тоже все, вроде, в порядке. Двадцатый век на дворе. А тут какие-то средневековые и деревенские дикости и предрассудки.

Ну так Василий Иванович и был по происхождению деревенским, а по воззрениям своим, как мы потом постараемся показать, самым что ни на есть средневековым.

Да и чем, по большому счету, военный городок от деревни отличается?

Народу немного, все про всех всё знают. Начальство тем более на виду. Об отцах-командирах да об их женах и детках посплетничать — самое милое дело!

Такого насочиняют…

Вон про первого полкового командира и про его несчастную Серафиму Андреевну чего только не рассказывали — и что сам он всю войну на «ташкентском фронте» жировал (и это несмотря на боевые награды и шрам через все лицо) и что полковника-то он получил только за то, что женился на подстилке какого-то важного армейского чина и поэтому пьет запоями и бьет жену, как сидорову козу! А командир ведь был практически непьющий, а уж какой маршал польстился бы на его тощую долгоносую жену, вообразить было невозможно. Но воображали и живописали — со всякими безобразными подробностями.

А про Травиату сколько всего навыдумывали гадкого? Убил бы!

Ну а тут и фантазировать не надо — девка жесточайшим образом беременна.

Ужасно хотелось выть.

Василий Иваныч стоял, перекатываясь с каблуков на носки так и не снятых ботинок, курил и глядел в окно.

Солнце опять вышло из-за туч, вернее, опустилось ниже их волнистого края, но теперь оно было уже оранжевым и с каждой минутой все больше краснело, приближаясь к темной полоске далекого противоположного берега, где уже загорались редкие огоньки.

А у своего окна так же, не зажигая света, стояла Анечка, смотрела, как зажигаются фонари и разноцветные окна, как в синем сумраке к Дому офицеров собираются черные человечки — в кино, наверное, а может, на танцы, сегодня же суббота, как из трубы котельной идет белый, нет, в свете не видной отсюда луны голубой толстый дым. А там, выше и правее, какая-то крупная и яркая звезда… А ведь пятерка была по астрономии в десятом классе.

И тут во чреве ее шевельнулся сын.

А Василий Иванович отрезал толстенный ломоть хлеба, наложил сверху ветчины и сыра, плеснул грамм сто пятьдесят в фужер для шампанского и ушел к себе.

Надо было все спокойно, без нервов обдумать. С этой психической говорить нечего. Надо самому.

Генерал сел за стол, на котором стоял гипсовый бюстик Чайковского, фотография покойной жены и дюралевый макет истребителя, подаренный на прощанье тиксинскими летчиками, надел наушники армейского образца (он завел их давным-давно, когда с огорчением убедился, что ни жена, ни дети не разделяют его музыкальных пристрастий) и поставил одну из своих самых любимых и ценных пластинок — «Зимний путь» в исполнении Дитриха Фишер-Дискау.

Вот интересно, что бы сказал Бочажок, узнав, что этот обожаемый им волшебный баритон был в свое время самым настоящим немецко-фашистским агрессором, и даже первое его выступление состоялось в американском плену? И пел он там тоже, кстати, Шуберта.

Да и потом, кажется, предпочел, вражина, гэдээровской народной демократии неонацистскую и реваншистскую ФРГ!

Но и без этого компромата жалобы коченеющего странника на неверную возлюбленную и взывания к ворону и старому шарманщику сегодня совсем не умиротворяли, а, напротив, еще больше растравляли душу. Warum? Warum?

«Господи, эта дура ведь с утра ничего не ела… И что мне теперь, идти ее уговаривать?! Поешь, деточка! За па-апочку! За ма-амочку!»

И генерал все-таки тихонько взвыл, как от зубной боли.

Постучал и просунул голову Степка.

— Пап, ты в наушниках. Можно я тихонечко магнитофон включу?

— Валяй… Нет, стой!

Степка, успевший обрадоваться и снова приуныть, повторил:

— Тихонечко!

— Слушай. Давай-ка перебирайся сюда. Здесь будешь… как ты там говоришь — кайфовать! Пластинки тронешь — шею сверну!

Сын изумился и забыл поблагодарить.

— А картинки можно приклеить?

— Не наглей. Твоих волосатиков тут не хватало. Всё. Шагом марш. Нет, постой… Я сейчас пойду прогуляюсь, а ты давай сестру покорми…

— Как это?

— Из ложечки! Иди, не зли меня.

На улице было уже совсем темно и холодно.

У дома майор Юдин, держа на руках свою визжащую и вертящуюся собачонку, ругался с владельцем громогласно лающей и рвущейся с поводка черной овчарки:

— Намордник надо надевать!

— Да ваш сам лезет все время!

При виде генерала все, кроме пекинеса, замолчали.

Юдин глупо спросил:

— На прогулку, товарищ генерал?

— Нет, на …ки! — захотелось ответить, но Василий Иванович, конечно, сдержался и просто промычал:

— Угу.

Он ведь вообще не матерился. Только про себя. И то нечасто.

Да и что на людей-то бросаться. Юдин, что ли, виноват?

Издалека доносилось неясное и нестройное пение рот, вышедших на вечернюю прогулку.

Пели в основном ненавистную «Не плачь, девчонка». Фирменную пэвэошную песню «Нам по велению страны ключи от неба вручены» исполняла исключительно рота обслуживания, которой вручены были только разводные сантехнические ключи. Со строевыми песнями вообще была беда — или совсем тупые и некрасивые, или бойцы так переврут мелодию, что взыскательные уши Василия Ивановича вяли, как хризантемы в саду.

Увидев шедшую навстречу парочку, генерал свернул с освещенной дорожки вниз, к озеру. Не хотелось видеть людей.

Здесь, как ни странно, было намного светлее — от снега, берез и надкушенной с правого бока луны. Светлее, тише и лучше. Генерал вступил на темнеющую тропинку и тут же — но все-таки поздно! — вспомнил о непосыпанной песком территории КПП!

— Ой! О-ей! О-о! О! О-о-о-о-о! — кричал Бочажок и несся, выделывая какие-то немыслимые телодвижения и рассыпая беломорские искры, по раскатанной мальчишками ледяной трассе.

И не падал ведь! Только папаху потерял.

Но этот Winterreise оказался все же гораздо короче шубертовского, и финал его был предрешен. В самом низу располагался устроенный юными физкультурниками трамплин.

Генерал взлетел, увидел свои раскоряченные на фоне фиолетового неба ноги, на миг завис в воздухе и сверзился — сначала спиной, а потом и (довольно чувствительно) затылком — на поверхность земли.

И покатился дальше — до самого конца.

Полежал, пожевал и выплюнул погасшую папиросу, и расхохотался, вспомнив, как Травиата пошутила, когда необъятная Жанна Петровна вот так же грохнулась, но не на лед, а в осеннюю жидкую грязь, забрызгав все в диаметре трех метров, а Травиата так тихо: «А город подумал, ученья идут!». Сама, главное, не смеется, а с Бочажком натуральная истерика, он Жанну подымает, а сам от смеха обессилел и опять ее уронил.

Не разговаривала потом с ними полгода.

Вот и сейчас, видимо, истерика. Хохочет и хохочет, не может перестать. Так и лежал, смеясь прямо в лицо не обращающей на него никакого внимания луны, которая была удивительно похожа на товарный знак неведомой еще никому компании Apple.

— Э, мужик, ты чо? Вставай, замерзнешь на хер… Вот же, …, нажираются!.. Ну, давай, давай!.. Ой!.. Простите… Вам помочь, товарищ генерал?

ГЛАВА 4

Скатившись с горной высоты,

Лежал на прахе дуб, перунами разбитый;

А с ним и гибкий плющ, кругом его обвитый…

О Дружба, это ты!

В. Жуковский

А воскресенье началось со звонков в дверь — нетерпеливых, долгих и ранних даже для Василия Ивановича.

Выскочив из-под душа и торопливо, под нескончаемые электрические трели, натянув на мокрое тело треники и майку, генерал открыл дверь, готовый узнать о каком-нибудь ЧП, но на пороге увидел не посыльного из штаба с грозными вестями, а Машку Штоколову.

— Здрассте. А Аня дома?

— Господи! Очумели вы все? Какая тебе Аня? Семи часов нет!

— Да я вот думаю, заскочу перед работой.

— Какая работа? Воскресенье!

— Ой, да мы ж в выходные работаем! Можно к Ане?

— Ну ты, как танк!.. Щас спрошу.

Генерал постучал и громко, но старательно бесстрастно произнес:

— Анна, к тебе.

Из-за двери раздался сонный голос:

— А кто это?

— Машка.

— Ну пусть заходит, — без особой радости сказала Анечка.

— Ну иди. Принчипесса изволит…

Но Машка не дослушала и ринулась, чуть не сбив генерала, к своей долгожданной подружке.

— Анька!!. Ой, Ань… Ой!

— Вот тебе и ой! — мрачно усмехнулся генерал и ушел, чтобы не подслушивать, к себе, то есть теперь, получается, к Степке.

— Чо валяешься, деятель? Подъем!

— Ну воскресенье же, — проныл из-под одеяла трудный подросток.

— И чо? Вон люди уже работают вовсю.

— Какие люди?

— Хорошие… Хочешь, сегодня на лыжах пойдем?

Молчание. Степкина несуразная голова появляется из-под одеяла. Непродранные глаза смотрят испуганно.

— Пап, седня никак… У нас репетиция… И уроки еще…

— Репетиция! Одна палка два струна…

Ну, струны, положим, четыре, Степка был басистом, но играл он, действительно, чудовищно, а петь ему, к счастью, в ансамбле «Альтаир» не позволяли старшие товарищи. Хотя они и сами-то были теми еще виртуозами — барре брали нечисто, шестая струна вообще не звучала, вместо Em7 играли просто Em, а о существовании Gm6,, а тем более Fsus4, даже не догадывались. Так что можете себе представить, что у них за Yesterday получалось.

И репетиции, кстати, сегодня никакой нет, все он врет, лишь бы только остаться еще немного в теплой постели, и не натирать эти чертовы лыжи чертовой мазью, и не предаваться бегу, и не слышать, скользя по утреннему снегу, за своей спиной бодрого и насмешливого окрика: «Лыжню!». А потом откуда-то из морозной дали: «Ну где ты там? Поднажми!». Очень надо.

Генерал идет на кухню, ставит чайник, смотрит в окно. Погода какая-то невразумительная, снег то ли идет, то ли нет, какая-то мельчайшая ледяная хрень наполняет воздух, и солнце сквозь это марево, вроде, и яркое, но бледное-бледное, практически белое.

На самом деле и ему вставать на лыжи не очень-то и хотелось.

Генерал подходит к двери, из-за которой слышится гудение девичьих голосов (к изумлению угрюмого отца, довольно веселое), прокашливается и зовет:

— Маша!

— Что, Василь Иваныч?

— Вы что будете — омлет или глазунью?

— Ой, Василь Иваныч, да я завтракала.

«Вот дура! Завтракала она! Можно подумать, я тебя накормить стараюсь!» — мысленно сердится генерал, но вслух говорит с фальшивым добродушием:

— Ничего-ничего. Завтрак съешь сам, ужин отдай врагу… Ну так что?

За дверью зашептались.

— Глазунью. А можно, мы здесь поедим?

— Можно.

— Помочь вам?

— Да сиди уж. Помощница… Степан, а ну подъем, в конце концов!.. Сонное царство.

«А ведь ей теперь, небось, особое какое-нибудь питание нужно», — с тоскливой тревогой размышлял генерал, заваривая не всем доступный индийский чай. Сами они со Степкой обедали в офицерском кафе, а ужинали вообще чем попало, обычно колбасой какой-нибудь. Ну или сардельками. Надо у соседа спросить, все-таки врач.

Ага, только ты сначала пойди, извинись перед ними за вчерашнее, наври с три короба, напомнил себе генерал. Да извиниться-то нетрудно, да и соврать с благой целью не так уж зазорно. Но вообще… Бардак какой-то начинается. Кристально ясная и твердая жизнь Бочажков расплывалась в какую-то мутную, вязкую и тягостную херомантию.

Генерал прямо физически ощущал, как все разлаживается, расхлябывается и разбалтывается.

— Маша! Готово! — сердито закричал Василий Иваныч. И сразу же, спохватившись, повторил помягче: — Готово, Маш! Забирай иди.

Машка протопала на кухню.

— Вот ведь слон! — хмыкнул про себя генерал.

И действительно — Анина лучшая подруга была очень большая, нет, не толстая, а какая-то по всем статьям преувеличенная и чрезмерная.

Помните, как Ахматова, не тем будь помянута, обсуждала с Лидией Чуковской внешность блоковской жены: «Когда-то мне Анна Андреевна говорила, что у Любови Дмитриевны была широкая спина. Я напомнила ей об этом. Ответ был мгновенный. Две спины, — сказала она».

Вот и у Маши Штоколовой всего было ну если и не два, то полтора — и роста, и веса, и объема, и громкости и, видимо, температуры — такая она всегда была раскрасневшаяся, запыхавшаяся и по какому-нибудь ерундовому поводу горячащаяся и пламенеющая.

В школе ее все, кроме Ани, звали Большой Бертой — в честь знаменитой немецкой пушки.

В новенькую Бочажок, явившуюся в 9-й А после летних каникул, Маша влюбилась без памяти с первого взгляда, но, как советует частушка, не подумайте плохого! Теперь-то, наверное, такая вот девчоночья дружба-влюбленность уже и невозможна — нынешние отроковицы стоят в просвещении наравне с нашим удивительным веком, так что объект обожания сразу почует неладное и насторожится, да и субъект, возможно, тут же заподозрит сама себя в сафической одержимости.

Не мастер и не любитель рыться в подсознательном и бессознательном, я могу сказать только, что любовь Машки была бескорыстная, восторженная и беззаветная, как у хорошей собаки (друзья Лады и Александры Егоровны поймут, что ничего унизительного в этом уподоблении нет, скорее наоборот). Ну, или сравним ее чувства с преданностью Сэма мистеру Пиквику. Или даже Фродо!

Или даже нет! Не помню, кто там из хоббитов был как-то особо восторженно заворожен эльфами. Вот для Машки Анечка и была такой эльфийской принцессой, или принчипессой, как, наслушавшись пучиниевской «Турандот», звал доченьку генерал, иногда ласково: «Моя ты принчипессочка!», иногда саркастично: «А может, посуду в кои-то веки принчипесса помоет? Уж сделайте милость, ваше высочество!».

Ну а Анечка принимала Машкину влюбленность как должное, она ведь к этому привыкла с младенчества, ею все восхищались, пусть Травиата Захаровна вслух осуждала это, и тревожилась, и предупреждала Василия Ивановича, что баловство до добра не доведет, испортишь ты девочку! Но ведь и она сама под покровом строгости любовалась и гордилась дочкой, хотя со своим Степочкой была гораздо ласковей и нежнее.

Да все, кто не завидовал ей, как одноклассницы и однокурсницы или какие-нибудь корявые официальные и начальствующие тетки, Анечку любили и охотно ей потакали. Даже будущий папа ее сына. Или правильней сказать — будущего сына? Ну да ведь он же существует, уже и даже вон шевелится. Впрочем, и папа этот тоже существует. Правда, уже не шевелится. Мертвым притворился, как жучок. Затаился и прозябает в своем Новогирееве, со своею толстожопой эпузой (это язвительное словцо Анечка подхватила где-то у Достоевского).

Урод и мудак.

Да нет, Аня, совсем не урод и не совсем мудак. Просто трус и лентяй. Как он сам говорит — эгоцентрик. Да и дочка ведь у него, пусть и не такая яркая и бойкая, и о жене его ты ведь на самом деле ничегошеньки не знаешь! Ну а верить тому, что рассказывают о своей супружеской жизни блудливые мужья таким дурочкам, как ты, это уж совсем, извини меня, глупо.

Да о чем вообще разговор? Ты-то, можно подумать, его любишь или любила когда-нибудь?!

А?

Ну вот то-то.

Это уж пусть Василий Иваныч почитает тебя соблазненной и покинутой, как Стефания Сандрелли, а также униженной и оскорбленной, мы-то с тобой знаем, как дело было.

— Ань, ты доедать будешь? — Машка, поглощенная, восхищенная и ужасающаяся необычайной love story, от волнения забыла, что уже завтракала.

— Ешь.

— Ой, а тебе, наверно, нужно много кушать, за двоих! — сказала Большая Берта, но придвинула к себе Анину тарелку и даже хлебушком потом вытерла остатки желтка.

— Ну а ты как тут? — без большого интереса спросила Аня.

— Наверно, в следующем году в школу перейду, Анжела Ивановна должна, вроде, на пенсию пойти.

Маша училась на заочном в том же самом педагогическом институте. По окончании школы она, не раздумывая, отправилась с Аней в столицу, поступать на филфак МГУ, исключительно за компанию, литература ее интересовала не слишком, а по русскому вообще четверку в аттестат получила еле-еле. Анжеле Ивановне надо спасибо сказать — пожалела, ну и обе, конечно, не прошли по конкурсу.

Генеральскую дочь путем каких-то не очень честных ухищрений и махинаций, да скажем прямо — по блату! — устроили в Ленинский пед. Там проректором по хозяйственной части был старинный приятель (еще по горкому комсомола) Травиаты Захаровны, а у другого проректора как раз отчислили из МИСИ и призывали в армию шалопая племянника, вот местом его службы и стал штаб дивизии, возглавляемой Бочажком.

Очень не любил генерал вспоминать эту и на самом деле не красящую его и пятнающую мундир историю.

Вот он на что ради нее пошел, вон как себя и свои принципы покорежил, а она!..

Ай, Василий Иванович! Ну полно уже! Вот что «а она?»? А она трахнулась? Ну, простите, простите… Но все-таки — что? А она отдалась порыву порочной страсти? Или, может, — а она, распутница, не сберегла «цветок роскошный», как поет ваш Риголлето?

Помните, Дронов перед танцами, наставляя вас в науке страсти нежной и борясь с вашей дикарской робостью и целомудрием, цитировал вам Толстого, вернее, Горького, который пересказывал Толстого: если девице минуло пятнадцать лет и она здорова, ей хочется, чтобы ее обнимали, щупали.

А Анечке сколько? Чего ж вы хотите?

Хотя, говоря по правде, ничего такого Анечка не хотела, никакому властному зову истомленной плоти не внимала, и удовольствия никакого от этого занятия не получала, чего немного стыдилась.

Ну как? Все ведь «бражники здесь, блудницы», а ее от алкоголя тошнит, и секс этот ваш хваленый кажется каким-то смешным и глупым. Но она это тщательно и искусно скрывает… Noblesse oblige!

В общем, родительскими стараниями осталась Анечка в столице, вселилась в общежитие на улице Космонавтов и стала изучать (поначалу с большим энтузиазмом) историю педагогики, основы языкознания, старославянский, античную и другие литературы, ну и историю партии с диаматом, конечно.

Ну, а зареванная Машка вернулась в Шулешму, год проработала старшей пионервожатой, а потом опять помчалась в Москву — поступать в Анечкин институт. Но и тут ей, бедолаге, не повезло, на экзамене по истории перепутала, кто кого разбудил — Герцен декабристов или наоборот, так что на дневное отделение не попала и теперь работала в библиотеке, которая уже полчаса как должна была быть открытой.

— Ну а что твой Васильев?

— Чего это мой? Что ты выдумываешь…

— Сама ведь писала.

— Ну мало ли… Он оказался такой глупый!.. Очень ограниченный человек… Ну просто не о чем вообще поговорить, знаешь, никаких общих интересов, просто какой-то дундук… И нахал такой… И, знаешь, про кофе говорит — растворимое! Я ему говорю — мужского рода! А он — да ладно, не умничай, будь проще, и люди к тебе потянутся! Нужно мне, чтобы такие дураки тянулись… И знаешь, — Машка наклонилась к Анечкиному ушку, как будто кто-то еще мог услышать ее нескромные откровенности.

— Ну ни фига себе! — изумилась Аня. — Какие у вас тут, оказывается… Декамерон просто!

Машка прыснула:

— Декамерон! Ну ты скажешь! Декамерон!.. Ух ты, времени-то сколько! Всё! Побежала я!..

Побежала, но уже из коридора вернулась:

— Ой, Ань! А какой у меня читатель есть! Ну ты не представляешь! Раньше редко ходил, а теперь просто через день, ну иногда реже! «Иностранку» все берет. На руки-то я журналы не выдаю, ну с собой в смысле, тем более рядовому составу, вот он и сидит, читает. Этого, ну… «Сто лет одиночества»… Серьезный такой. А ресницы — как будто накрашены, вот честно! Такие… Вот такие! — Машка растопырила толстенькие пальцы и приставила к вытаращенным глазам.

— Ты влюбилась, что ли?

— Да ну тебя! Ничего не влюбилась, просто редко такого интеллигентного встретишь, тем более солдата, столько читает, и все одну классику, ну и фантастику тоже — только не советскую, а там Брэдбери и другого еще… ну как же… на М… ну ты знаешь!.. Саймак! Он при Доме офицеров, в ансамбле играет на танцах… а в духовом на барабане большом… Бум-бум! — Маша показала, как ее читатель бьет в барабан. — И фамилия такая смешная — Блюменбаум. Представляешь? Блюменбаум! Москвич кстати. Львом зовут. Львом Ефимовичем…

И, уже выбегая, повторила с выражением, как стихи, даже руками взмахнула: — Блюмен-баум!.. Пока, пока! Я после работы, может, еще забегу.

— Давай, давай… Эй, подожди!

Машка развернулась.

— Слушай… Машуня, знаешь… Тебе этот цвет ну, совсем не идет! Совсем! Ну, какая ты брюнетка?.. Давай вместе тебе подберем что-нибудь… А лучше вообще, как было…

— Да? — Маша совсем не обиделась, а даже обрадовалась и была благодарна за проявленную заботу. — А Васильев говорил, что клево, жгучая, говорит.

— Он же дурак, сама сказала.

— Дурак, не то слово!.. Всё, бегу!

Генерал перехватил Машу у входной двери.

— Маш, ты уж давай это, не забывай подругу… Видишь, как у нас тут…

— Ой, да что вы, Василь Иваныч! Что вы! Да не волнуйтесь, я всегда все, что надо… Вы же знаете! Не волнуйтесь, я ведь понимаю!

— Ну молодец. А то у нас ведь что — одни мужики, в этом деле ни бум-бум. Ни уха, ни рыла. Так что давай, подруга, на тебя вся надежда.

— Да все хорошо будет, Василий Иванович! Что вы! Будет у вас отличный внук! Или вы внучку хотите?

Не дожидаясь ответа, Маша исчезла. И тут только, только в эту минуту, генерал, наконец, дотумкал! Да ведь и правда! Ведь так и есть! Внук или внучка! Именно что — внук или внучка! Дело-то не в Анечкином недостойном поведении, не только в нем, и не в позоре на седую голову и генеральский мундир! Дело вон в чем! Внук. Ну ни хрена себе! Анька, и в самом деле, родит живого человека.

— Ну а вы что думали — неведому зверушку?

— Да ничего я не думал, и в голову не приходило!.. Внук. Родится, будет жить. Тьфу-тьфу-тьфу!

Как-то это все чудно́. Ничего не было — и внук. Или внучка. Надо же! А я, выходит, дед. «Санки сделал старый дед маленькому Ване, пес Буян пришел смотреть, как несутся санки!» — так Анечка в детском саду пела и все не могла и не хотела спеть «сани», и правильно, какие сани, дед санки ведь сделал.

Именно — дед. Дедушка Вася. Смешно. А Степка-то — дядя, выходит! Дядя Степа-милиционер.

Ну что, мать? А? С тобой-то насколько было бы все яснее и проще. Как бы ты нам, Травушка, сейчас наладила бы все… Так! Давай-ка без этого! Без паники. Кончай уже. Все рожают, и мы родим. Вон и врач за стеной, если что…

Вот ведь какая херомантия-то!

В конце концов!

Тут Василий Иванович услышал шарканье и оглянулся. Он ведь так и стоял, уставившись в дверь. Аня в длинном мамином халате тяжело и медленно шла на кухню, относила тарелки и чашки. Генерал смотрел на ее нечесанный затылок, на тонкие бледненькие лодыжки и чувствовал разом весь, так сказать, спектр человеческих чувств — от нежности и жалости до негодования и насмешки.

Брякнула посуда в раковине.

«Ну, помыть-то за собой мы, конечно, нет, ниже нашего достоинства, — пытался рассердиться дедушка Василий. — О, выплывают расписные!»

Анечка, и вправду, выплыла в коридор и шла к генералу.

Он молча стоял и ждал — в страхе и трепете.

Анечка подняла глаза, и взгляды их встретились: отцовский — умоляющий и вопиющий, и дочкин — перепуганный, но бессмысленно и нарочно надменный.

— Доченька! — хотел крикнуть или прошептать генерал, но доченька уже открыла дверь в ванную и исчезла. Зажурчала вода.

ГЛАВА 5

<Вполоборота, о, печаль,

На равнодушных поглядела.

О. Мандельштам

— Ну а что же Ахматова-то?

— Ох, ребята, с Ахматовой все непросто.

Ну, во-первых: она, на самом-то деле, давно уже не являлась самодержавной властительницей Анечкиных дум. Теперь это уже была не абсолютная, а конституционная монархия — Анна Андреевна делегировала почти всю свою власть разношерстному собранию авторов — и Мандельштаму, и нелюбимому ею Набокову, и любимому внучатому племяннику Бродскому, и, наконец, неугомонному дедушке Пушкину. Ну и куче всяких мелких литературных отщепенцев, если не сказать — власовцев.

Так что генерал, подтверждая правоту Черчилля, готовится к прошлой, уже проигранной им, войне. Но это, в общем, его проблемы, мне-то что? На автора это никакой порочащей тени не бросает. Так даже интереснее и забавнее.

Но вот что меня заботит гораздо больше — люди, которые помнят то время… я подчеркиваю — которые помнят, а не которые тогда жили, — ведь большинство детей этих, по сути дела, страшных лет России могут забыть все что угодно, да уже и забыли и заменили собственную неповторимую жизнь веселыми картинками «Мосфильма» и студии имени Горького под милейшую музычку Бабаджаняна, Таривердиева, Френкеля с Окуджавой и других советских композиторов в исполнении ансамбля имени Александрова или супругов Никитиных. На слова Онегина Гаджикасимова и Роберта Рождественского.

В общем, как спьяну напевал мой покойный друг: «Прекрасное жестоко, не будь ко мне далеко!».

Но те, кто помнит (а именно на них я и возлагаю свои нескромные писательские надежды), бывают ужасными занудами и придирами. И они, скорее всего, укажут автору на искажение исторической правды — очаровать и сбить с толку восьмиклассницу должна была не Анна Андреевна, а Марина Ивановна!

Да вспомните неуклонно нарастающее цветаевское беснование в 60-е, 70-е и 80-е годы!

Татьяна Доронина душемутительным голосом декламирует и записывает пластинку, София Ротару по радио «Маяк» транслирует: «Горечь! Горечь! Вечный привкус на устах твоих, о страсть!», Белла Ахмадулина с горькой, но все-таки рискованной иронией обещает за Мандельштама и Марину отогреться и поесть, тысячи (а может, и миллионы) девочек и неустроенных женщин вслед за Барбарой Брыльской лицемерно благодарят за то, что вы больны не мной, а я больна не вами, а сотни (или тысячи) поэтических юношей, получив от журнала «Юность» оскорбительно короткий ответ и рекомендацию больше читать классику, шепчут в ночи:

— Поэты мы — и в рифму с париями!

Или даже:

— В сем христианнейшем из миров поэты — жиды!

Что проку спорить! Нашей юностью, которая проходит мимо, была, вне всякого сомнения, Марина Цветаева.

Но, дорогие мои ровесники, уважаемые мои пенсионеры и пенсионерки! Дело в том, что неоткуда и не от кого было Анечке Бочажок получить эту обольстительную отраву и даже узнать о самом существовании этой серебрящейся и сверкающей сирены, чье дело измена, чье имя Марина!

Вспомните, если уж вы такие памятливые, где и когда все это происходило! Год приблизительно 67-й, поселок Тикси-3, Булунский район Якутской АССР!

Да не было никакой Цветаевой ни в одной из трех посещаемых Анечкой библиотек городка! Да и Ахматовой, как выяснилось, тоже.

И самое главное — не очень-то наша подрастающая героиня интересовалась поэзией и нисколько не пылала страстью для звуков жизни не щадить. Что вообще-то странно, потому что еще с дошкольных лет Анечка постоянно выступала с чтением стихов и делала это с видимым удовольствием и, можно даже сказать, вдохновенно!

Едва научившись говорить, уже тешила родителей и подвыпивших гостей декламацией Чуковского — сначала дуэтом с папой:

В.И. Замяукали котята:

А. Мяу-мяу!

В.И. Надоело нам мяукать.

А. Мяу-мяу!

В.И. Мы хотим, как поросята,

Хрюкать!

А. Хью-хью-хью!

А потом и соло:

— Взяй баяшек каяндашик! взяй и написай! я мемека! я бебека! я медедя забадай!!

И действительно, бодала хохочущего папку, державшего ее на руках, в щеку, а однажды в нос — больно и до крови.