Опубликовано в журнале Интерпоэзия, номер 3, 2023

Для меня и самые мелкие детали, связанные с жизнью А[лександра] П[етровича], дороги.

Михаил Синельников,

запись в Facebook от 21 марта 2017 г.

То было в феврале 1993 года. Я лишь недавно по приглашению Романа Каплана стал играть и петь в ресторане «Русский самовар». В то время в ресторане еще не было многочисленных встреч-вечеринок поэтов, а само место еще не стало прославленным, тем более – легендарным. Тот вечер был тоже пустынным, три-четыре человека в зале. Роман сильно простужен, настроение мрачное. Исполняя песни Вертинского, я заметил человека, скромно сидевшего в плаще и берете неподалеку от бара за пустым столиком. Он слушал Вертинского, неотрывно глядя на меня с пристальным вниманием, большими, распахнутыми светлыми глазами и улыбкой – столь доброжелательной, столь открытой, что я подошел к нему и представился. В ответ – «Межиров». Это имя в ту пору для меня было именем автора исключительно военных стихов, стихов патриотических, но я скрыл свою минутную растерянность от сочетания «Межиров – Нью-Йорк». Я даже забыл, что Межиров – автор одного из прекраснейших, любимейших мною стихотворений о войне, которое я неоднократно читал со сцены Ленинградской консерватории на торжественных вечерах:

Стенали яростно, навзрыд,

Одной-единой страсти ради

На полустанке – инвалид,

И Шостакович – в Ленинграде.

Стихи неизменно вызывали слезы у многих, помнивших Дмитрия Дмитриевича в его родном городе, в его родной консерватории. То, что Шостакович, которого война застигла в Ленинграде, «стенал яростно, навзрыд», впоследствии оказалось подлинным штрихом, но как мог прознать об этом Межиров, который не был знаком с композитором?

Александр Петрович спросил, знаю ли я «Бал Господен»? Не говоря ни слова, я вернулся к роялю и исполнил эту песню.

– А вы знаете, почему Вертинский написал «В этом платье печальном Вы казались Орленком, Бледным маленьким герцогом сказочных лет…»? Кто такой Орленок?

К счастью, я знал и назвал пьесу Ростана: “L’Aiglon”.

– А вы поете раннего, эпатажного Вертинского?

– Нет, я не знаю этих песен.

Я пригласил Рому Каплана к столику, но Роман, обменявшись с Межировым скорым рукопожатием, попросил прощения («Я простужен…») и отдалился.

Прежде чем уйти, Александр Петрович попросил листок бумаги. Я протянул ему лишь то, что смог обнаружить в ресторане, – бланк из счетной книги. На нем Межиров и написал:

Александрийский стих ни в чем не обвиню,

Зане хозяин мой сырой зимой простужен,

За вечер на Седьмой какой-то Авеню,

За «Русский самовар» и за «Прощальный ужин».

Зима. А. Межиров Александру Избицеру

Александр Петрович возвратился в ресторан на следующий же вечер. Он принес с собою магнитофонную кассету с песнями «эпатажного» Вертинского, которую мне и преподнес. Репертуар кассеты Межиров записал собственноручно.

Я, разумеется, горячо поблагодарил его.

Александр Петрович дождался окончания моей работы, т.е. полуночи, и пригласил меня к себе домой, сказав: «Это здесь, рядом». И мы пошли по рыхлому снегу да лужам. По дороге Межиров сказал, что за квартиру, которую он снимает, он ничего не платит, поскольку домовладелец – его большой поклонник. Начиная с той минуты, я заподозрил, что Александр Петрович есть большой фантазер.

Вскоре, когда мы прошли через крошечный коридор квартирки в крошечную же кухоньку, когда Межиров умудрился, опустошив маленький же холодильник, щедро сервировать стол и за ужином рассказать, что, оказавшись в Нью-Йорке без денег, он первым делом поехал на Брайтон, где благодаря умелой игре в карты и на бильярде сумел скопить немалую сумму, мое подозрение стало убежденностью: Межиров – большой выдумщик.

Мальчик жил на окраине города Колпино.

Фантазер и мечтатель.

Его называли лгунишкой.

Много самых веселых и грустных историй

накоплено

Было им

за рассказом случайным,

за книжкой.

(«Стихи о мальчике»)

Точнее сказать, вполне правдоподобные рассказы его чередовались с историями воистину фантастическими. Потому, хотя я и записал все детали рассказанного Межировым тотчас по возвращении домой, я не стану их передавать здесь. Скажу лишь вкратце: Александр Петрович открыл для меня ту сторону московской предвоенной жизни, о которой я не имел ни малейшего представления. То была полуподпольная Москва азартных игр со своими королями, шутами и многочисленной придворной челядью. Межиров вдохновенно рассказывал также о цирке и о спектаклях любимого им В.Э. Мейерхольда.

Я сказал Александру Петровичу, что мой учитель и друг Исаак Давидович Гликман, который был знаком с Мейерхольдом, издал уникальный труд «Мейерхольд и Музыкальный театр». Межиров: «Я должен прочесть эту книгу! Будьте добры, одолжите мне ее!»

Благодаря фантазиям, неподдельной любови к цирку, к маскам, к театру Мейерхольда, к раннему Вертинскому, Межиров в моем представлении словно выскользнул из плеяды поэтов военной поры, став обитателем Серебряного века, «Мира искусства»! Дальнейшее радостное мое знакомство с поэзией Александра Петровича это подтвердило.

Я покинул Межирова далеко за полночь при первых же знаках его утомленности.

Долго носил книгу Гликмана с собой, но Александр Петрович больше в «Самовар» не пришел. Общих знакомых у нас с ним тогда не было, я тревожился, но в конце концов меня утешила старая, добрая поговорка: “Pas de nouvelles, bonnes nouvelles”.

Более двенадцати лет спустя, а именно 15 апреля 2005 г., мне внезапно позвонил Е. Евтушенко:

– Саша, ты сейчас занят?

– Да, я уже на пороге…

– Ты мне очень нужен, не уходи, я сейчас буду.

Женя пришел крайне взволнованный:

– Пойдем! Я все объясню по дороге.

Оказалось, Женя ведет меня к А.П. Межирову, уже некое время обитавшему в Нью-Йорке. («Вот неожиданный сюрприз!») Александр Петрович со своей женой Лёлей жили рядом с Бродвеем, неподалеку от Линкольн-центра, и мы прошли около двадцати блоков вверх по 9-й авеню.

Евтушенко замыслил издать книгу избранных стихов Межирова, наиболее полной коллекцией из существовавших. Лёля привезла из Москвы несколько мешков с архивами Межирова, и Женя уже в течение недели денно и нощно, по многу часов с этими архивами работал.

Но сегодня, когда Женя позвонил Межировым, чтобы уточнить время очередного визита, Лёля сказала, что Александр Петрович передумал, он убежден, что его стихи никому не нужны и что дальнейшая работа с архивами не имеет смысла.

Целью нашего похода было попытаться переубедить Межирова, и Женя решил сделать это с моей помощью, поскольку, по его словам, Александр Петрович ко мне хорошо относится.

По пути Евтушенко рассказывал о тех, кому он помогал, кого спасал и защищал, и как часто они платили ему неблагодарностью. (Надеюсь параллель Дон Кихот – Евтушенко очевидна). «Все. Я больше никому помогать не стану!»

Но когда мы оказались у Межировых, стало ясно, что решение Александра Петровича было… розыгрышем.

Встреча стала радостной для всех. Евтушенко читал свои стихи, Межиров (наизусть!) – и свои, и не свои.

Тот наш визит Евгений Александрович описал во вступительной статье к вышедшему впоследствии сборнику «Александр Межиров. Артиллерия бьет по своим. Избранное». В статье он упомянул и меня, но почему-то отнес ту встречу к 9 Мая.

В статье Евтушенко, в числе прочего, есть замечательные, исповедальные строки, помещенные в скобки и поясняющие горячий интерес Жени к творчеству и личности Межирова: «…а если уж говорить по честному, я, как поэт, – одно из его произведений».

Перейдя порог квартиры Межировых, вы попадали в непередаваемую атмосферу стародавних московских домов – и это в самом сердце Манхэттена!

Скажу лишь об особом уюте, порядке, чистоте, об обилии книг на русском языке в шкафу, о круглом столике, стоявшем у балконного окна с цветами в вазе и единственной запиской с номером телефона выдающегося адвоката Бориса Паланта. Об особой доброжелательности и щедрости хозяев, об их прекрасной, «старорежимной» русской речи, великолепно, отчетливо артикулированной.

Созидательницей этой атмосферы и ее хранительницей была, конечно же, Лёля. Во время общения Александра Петровича с Женей и мною Лёля готовила нам ужин на кухне, а впоследствии, по моей просьбе, сделала несколько наших снимков, после чего вновь ускользнула в тень.

У меня тотчас же возникло чувство, что мы с ней давние, добрые друзья. Ни единой жалобы на что бы то ни было или на кого бы то ни было я от Лёли никогда не слышал. Тихая радость, неспешная деловитость – вот что эта красивая женщина воплощала собою.

Впоследствии Лёля щедро одаривала меня. Так я стал обладателем нескольких сборников поэзии Александра Петровича, изданных в разные годы в Москве.

Однажды, узнав о болезни моей мамы, Лёля передала для нее большой браслет с камешками (не знаю, как они зовутся), она верила в целебную силу таких браслетов.

В минуты рассеянности Александра Петровича забота и любовь Лёли принимала форму нарочито строгого и потому забавного тона «приказаний» – что было и трогательно, и больно наблюдать.

Должен, нет, просто обязан сказать, что, увы, распространенное в России мнение об одиночестве, о покинутости Межирова на чужбине (сужу по нескольким публикациям) есть ложь. Его любили, его ценили, о нем заботились. Скажу лишь об опекавших его поэтах Олеге Вулфе и Ире Машинской, о часто беседовавшей с ним по телефону из Колорадо Надежде Кожевниковой, наконец, о Ларисе Шенкер, непрестанно приглашавшей Александра Петровича в редакцию издаваемого ею журнала «Слово/Word». Дважды Межиров присутствовал и на моих концертах в зале здания редакции. Там, в кабинете Ларисы, я видел его в окружении немалого числа людей, с которыми он охотно беседовал.

Увы, здоровье Межирова стремительно ухудшалось, и однажды, в очередной раз позвонив ему, я услышал от Лёли, что Александр Петрович уже не в состоянии говорить и что больше звонить ему не следует…

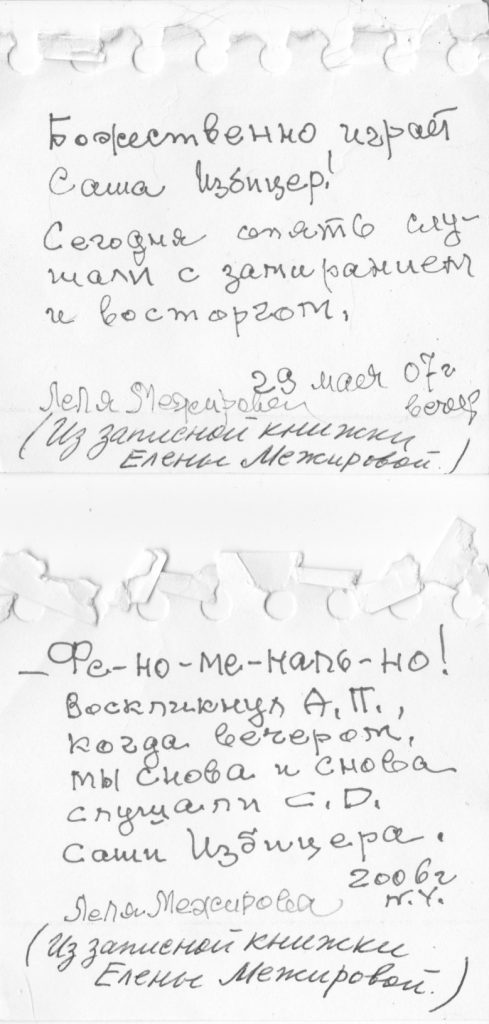

Лёленька вела дневник, записывая, в том числе, все реплики мужа. Вот фотокопии двух записей:

С песен Вертинского началось бесценное для меня знакомство с Александром Петровичем Межировым, ими же оно и завершилось…