О стихотворении Евгении Риц «Огонь отбрасывает тень…»

Выпуск пятый

Опубликовано в журнале Интерпоэзия, номер 3, 2020

Ирина Машинская родилась в Москве. Автор десяти книг стихов и переводов. Редактор литературного проекта “StoSvet / Cardinal Points” (США), соредактор англоязычной антологии русской поэзии The Penguin Book of Russian Poetry (Penguin Classics, 2015). С 1991 года живет в США.

Евгения Риц. «Огонь отбрасывает тень…». Лиterraтура, № 166, август 2020.

http://literratura.org/poetry/3917-evgeniya-ric-sostoyanie-veschestva.html

* * *

Огонь отбрасывает тень,

И у теней костра

Неслышно человек и тень

Болтают до утра.

И этот влажный разговор

Болотных языков

Услышит изнутри костер

И, тоже на язык остер,

Сухих подкинет слов.

Сухих подкинет дров рыбак,

Поворошит в котле,

А тень его поворожит

Ногами по земле.

Рука от дыма трет глаза,

Но дым не так и прост,

Внутрь забирается и за

Глазами строит мост.

Пойдем, товарищ, по мосту,

Закинем вниз с моста

Паленых веток густоту

До палого листа,

Хвоеных веток бересту

До красного клеста,

Копченых меток за версту

Цепляется верста.

Вначале толчок негромкого, и при этом сильного, то есть производящего впечатление силы, или сил. Стихотворение оставляет ощущение – а не только образ – упругого, туго сплетенного, самого графически похожего на косичку огня, пульсирующего – несмотря на кажущуюся простоту регулярного ямбического метра и довольно ровного, спокойного ритма – текста. Фуга всегда сильнее отдельных тем. Но тут ощущение теплого (не тепленького) излучения – безошибочный для меня признак живого стихотворения. Но кому, скажут мне, интересны мои ощущения? Откуда я знаю, что и они – настоящие?

Так или иначе, Ваше стихотворение я сразу, следуя этому интуитивному впечатлению, добавила в свою фейсбучную серию #чудеснаяколлекция. Но не сразу разобралась.

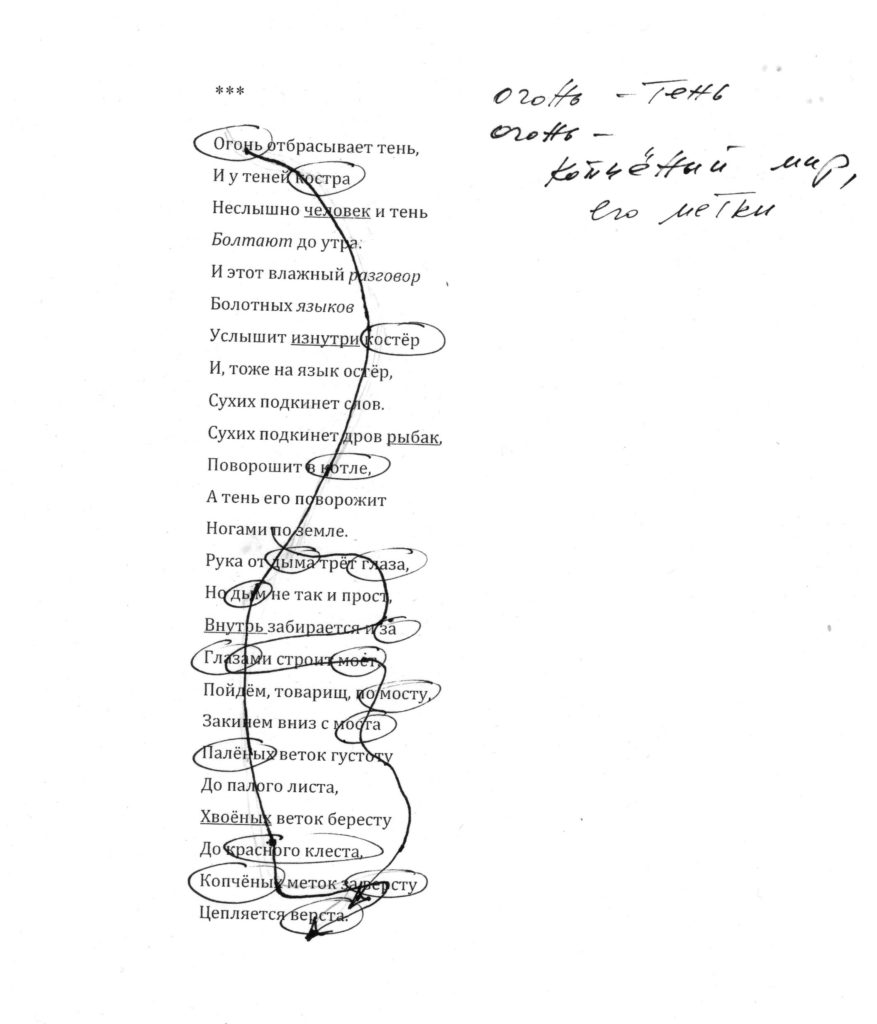

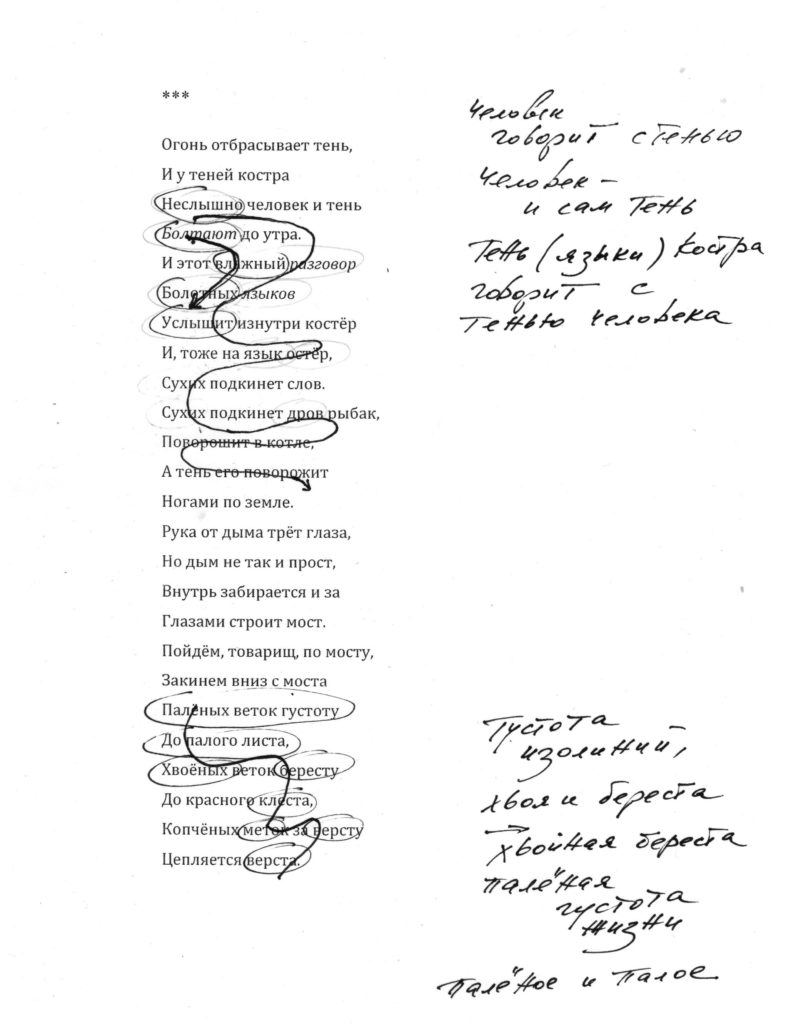

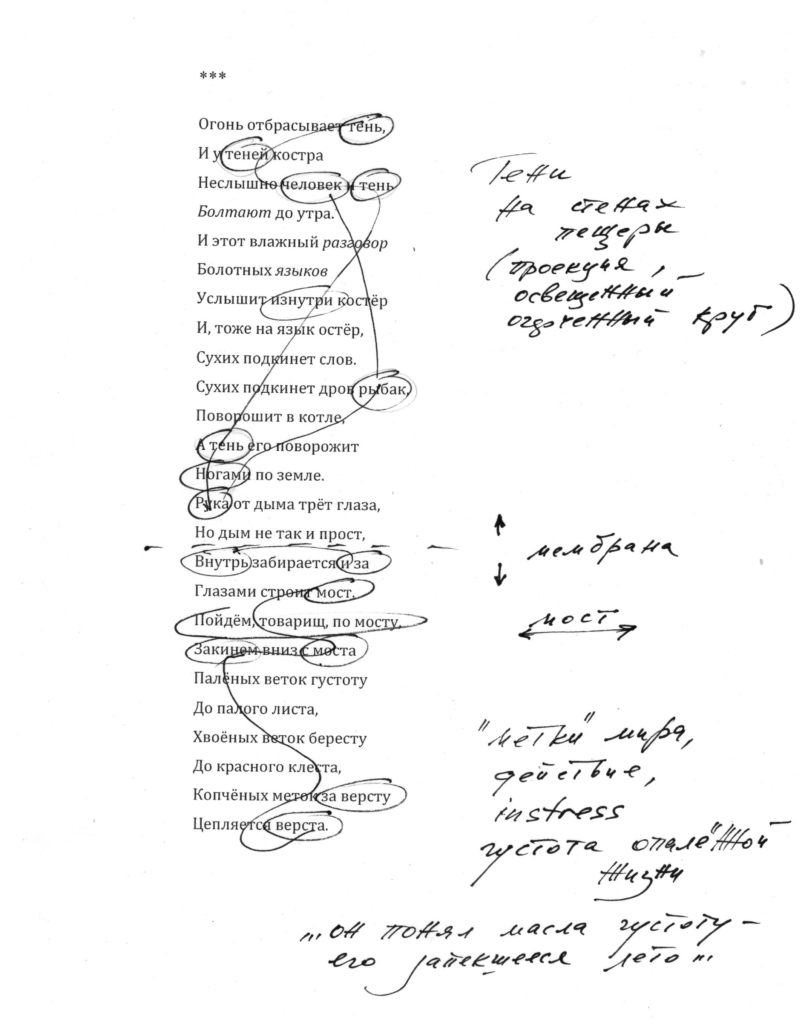

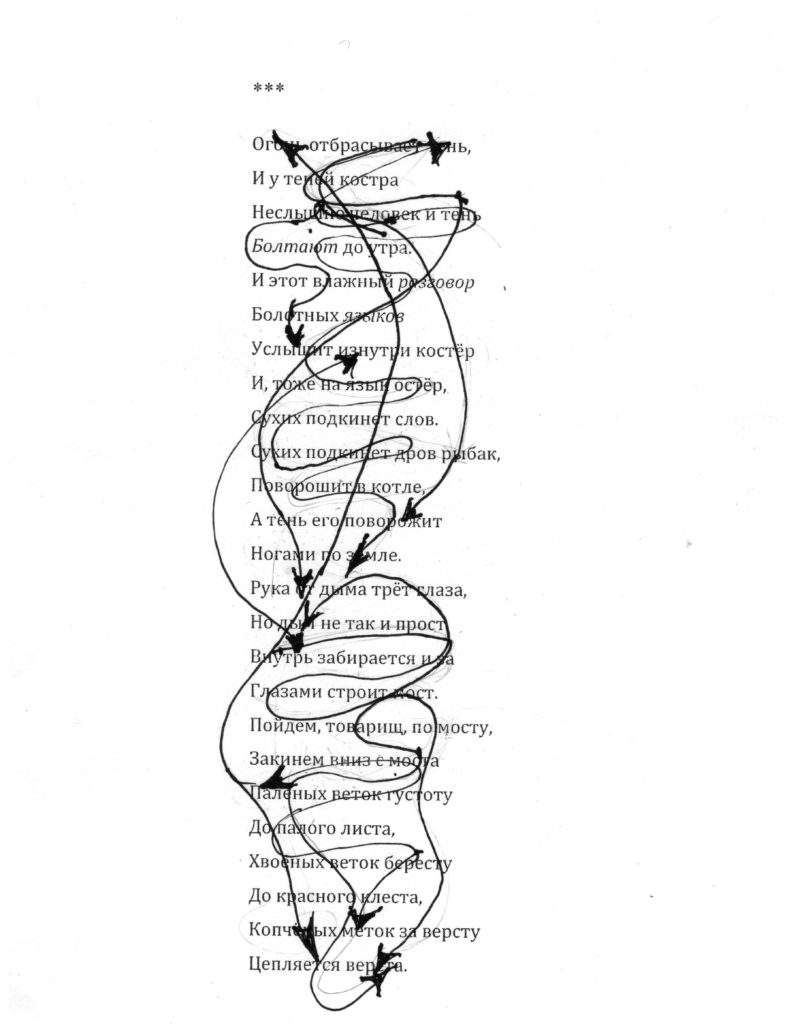

При перечитывании обнаружились слои. Вот такие линии стяжения, такие темы (см. картинки). При наложении и получается костер, увиденный мною вначале.

Их можно совмещать в разной последовательности, и возникают варианты – на первый план выходит то одно, то другое, как в джазе, и об этом я еще скажу чуть дальше. Этому посланию придется располагаться на нескольких открытках – ведь и Вы получали такие – сразу пачечку пронумерованных карточек – не думаю, чтобы почта сейчас с этим справилась.

В первой половине текста – тени вещей, а не сами вещи: тень костра и тень человека, языки костра и человеческий язык, и болотная болтовня (опять же, тени и призраки). Там нет ни запахов, ни тактильных ощущений – лишь символы и понятия – невидимые, вернее видимые лишь как хорошо знакомые слова и буквы родного языка: вообще тени, вообще огонь, (лесной) костер, вообще языки пламени, вообще болото. Это – тени мира на стенах платоновской пещеры. Ибо разговор на языке возможен только между тенями – когда на сцену выходят понятия и пропадает сама вещь. Вот как сейчас тень моего прочтения говорит с тенью Вашего, Женя, текста.

Разговор костра с человеком, и человека с человеком, и костра внутри себя с самим собой происходит в освещенном кругу с ясно очерченной черной лохматой границей (что может представить любой хоть раз сидевший в лесу у костра), и хотя в нем происходят все эти мелкие движения, ворошения и ворожба, сам круг как система замкнут и неподвижен, ибо все движения компенсируют и сводят друг друга к нулю. Но откуда тогда берется эта энергия, интенсивности, о которых говорил Кант, а за ним Делёз, эта ясно ощущаемая читателем (конечно, склонным к такому восприятию текста) энтелехия – становление, устремленность – аристотелева «душа» текста? Для этих интенсивностей и сил, а с ними и ощущения живой жизни в стихотворении – и вообще в произведении искусства, – требуется разность потенциалов, осмысленное или интуитивно, но безошибочно найденное сближение далеких, но не случайных друг другу вещей, резкая асимметрия. Так в метеорологии для возникновения ветра требуется градиент давления, температуры, влажности воздушных масс – сгущение изобар и изотерм: возникает крутой склон, по которому ветер текста сам скользит вниз.

Все это присутствует уже и внутри («изнутри») первой, понятийной и бесплотной – папиросной, кальковой – части стихотворения: сухое и влажное, острое (слова и сухие ветки) и бесформенное (болото). Это разность потенциалов, так сказать, первого порядка. Но есть и второй – между двумя частями стихотворения, на границе между понятийным (платоновская пещера, тут оказавшаяся снаружи) и чувственным (оказавшимся в голове читателя, «за глазами»). Живому дыму в кругу символов нет места, и он просачивается из пещеры вовне – то есть тут как раз внутрь зрачка – и там, внутри, все оживает и становится «внешним миром».

Так, парадоксальным образом, оказывается, что все в этом стихотворении вывернуто наизнанку и переставлено местами. «Сам мир», сами вещи как они есть, хопкинсовские “abrupt selves”[1] – внутри, а та пещера – снаружи. Костер, вопреки Аристотелю, переворачивается вверх тормашками, искры его устремлены вниз (стихотворения): все знаковое – экран с тенями, подвешенная простыня сознания, вообще все это неустойчивое болотное основание – оказываются вверху; в конце текста, там, куда просочился дым, – там свобода.

В финале стихотворения все оживает – пахнет, и трещит, и звенит: и земля, ветки, и конкретные клесты, и листва палая и паленая – постоянно возрождающаяся паленая густота мира. Возвращаются законы физики, в частности третий закон Ньютона, возникают действие и противодействие, напряжение (пружинящий мост, трение подошв), и нет еще – или нет уже – никаких разговоров и никаких языков, ни человеческих, ни огненных, а только прямое восприятие мира. Там все – еще или уже – спалено, опалено живым ветром жизни. Слова обретают конкретность цвета, запахов, плотность – и способность сгорать и опаляться; даются в ощущении события и состояния, а с ними возникает время, отсутствующее в неподвижной первой, теневой половине и, следовательно, движение: верста (времени) цепляется за версту.

Ничего этого в начале нет, несмотря на многократно повторенные огневые слова: «пламя», «костер», «огонь», «языки» и т.д. Это не настоящий огонь, а как будто нарисованный на стене или спроецированный на нее. Слова-призраки, слова-тени. Этих теней-элементов в стихотворении немного – каждый, кто, повторюсь, хоть однажды сидел у лесного костра, видел, как мало остается элементов в темноте: человек; рука, что поворошит; нога что поворожит, – и все непропорционально возрастает, деформируется, налезает на пятнистые от света пламени стволы.

В связи с наложением «калек» я подумала и о созвездиях – условном сочетании и сближении далеких друг от друга небесных тел, а точнее, их световых изображений – «теней», а на фотографиях в звездном атласе – теней уже второго порядка, теней теней, складывающихся в смысловые символические фигуры и символы, такие очевидные, что порождают мифы и даже астрологические напутствия. Вот так и далекие друг от друга события жизни человека, ее вспышки, сплетаются в нашем воображении в подобие памяти, истории или семейного мифа, в условный образ знакомого человека. Неряшливо раскиданные по жизни обстоятельства – темы и разговоры, люди и положения – сплетаются в тугую косичку, как вот эта косичка рыбацкого и, в общем-то, туристического костра ежедневности, если смотреть на него в упор. Но едва это сплетение соблазнит подобием образа или значения, как вдруг отброшенная искра или откатившаяся головешка все меняют, и вот уже все сплетается в другой – и тоже кажущийся единственным и «очевидным» – смысл.

А на самом-то деле нет никакого протяженного, вытянутого вверх огня, лишь отдельные языки пламени, и даже костер не может сам с собой договориться. Болотная болтовня ежесекундно меняется, колеблется – безостановочно изменяются и переставляются темы и тени, как безостановочно на протяжении веков движутся символы на стенах человеческого сознания – тени даже не вещей, а лишь их фрагментов, видимых из-за дополнительной перегородки кукольника, описанной в модели Платона.

В этой модели один из узников получает потенциальную возможность покинуть пещеру и почувствовать мир как он есть, а потом вернуться и вывести на свободу в «реальный мир» бывших сокамерников. Неслучайно этот диалог входит в книгу «Государство». Поэтому удивившее меня вначале слово «товарищ» оказывается естественным. Протагонист дает руку и выводит в финал текста по мосту – надземному ходу наружу. Да и сам «символ» ведь тоже этимологически – уже (потенциально) мостик, бросок (вот и «…закинем вниз с моста…»). Стена пещеры, мембрана между миром теней и миром-миром, оказывается тонкой, пористой, доступной осмосу и к нему побуждающая. Благодаря этой мембране стихотворение не нуждается в метафорах, оно само перелезает в живой мир ощущений.

Получается, что пещера и мир, «старое» и «новое» при перечитывании, разглядывании текста, скольжении вдоль него вверх и вниз бесконечно меняются местами. В этом смысле перед нами стихотворение-палиндром, а точнее – бустрофедон. «Старое» (символы, такие же бесплотные, как, скажем слова-описания – «девушка в белом платье») наполняется за счет плотной материи второй части стихотворения, ее текстуры, и становится в ощущении самим собой – то есть снова «новым» и как будто увиденным впервые. Я тут говорю не об остранении Шкловского, а о непосредственном ощущении человека, читающего, разглядывающего (важно, что в данный конкретный момент) этот текст – или любое другое живое стихотворение. Читательском ощущении, которое обыкновенно понимается как нечто вторичное, малозначимое и в любом случае непродуктивное в разговоре – в силу хотя бы уже своей субъективности. То есть, я говорю о том, на чем основаны и чем продиктованы эти мои «открытки».

Думая об этом, я вдруг вспомнила и перечитала Борхеса, и, в частности, то крошечное эссе «Эпидвар» из книги «Атлас», где он пишет о посещении новой постановки «Прометея прикованного». О том, как, глядя на сцену, он обдумывает сюжет мифа; пытается вспомнить испанские переводы, что читал когда-то, и разобрать то одно, то другое слово неизвестного ему языка; думает о Гюго, о Шелли, «о какой-то гравюре прикованного к скале титана». И вдруг: «…Неожиданно и вопреки всему, меня захватила двойная музыка оркестра и языка, чьего смысла я не понимал, но чью древнюю страсть почувствовал. Независимо от стихов (актеры их, кажется, даже не скандировали), независимо от прославленного сюжета, та глубокая река той глубокой ночью стала моей»[2]. Непосредственно за этим эссе в «Атласе» идет другое, «Мой последний тигр», построенное на удивление сходным образом – вначале перечисляются все тигры (которых у Борхеса много, вспомним, например, «Синих тигров»), в любви и интересе к которым он тут в очередной раз признается, все тени «реального тигра», детские книжки и т.д.; в том числе, он вспоминает и «волнистого тигра, вычерченного кисточкой какого-то китайского художника, никогда не видевшего другого тигра, но, без сомнения, видевшего его вечный прообраз». А в конце текста он встречается с самим тигром, но не с ощущением, как в той реке оркестра и речи, а с живым, настоящим, в зоологическом саду Куттини, где звери ходят на свободе. «Этот последний тигр – из плоти и крови, – пишет Борхес. – С явной и пугающей радостью приблизился я к этому тигру, язык которого лизнул меня в лицо, лапа которого равнодушно или ласково легла мне на голову и который, в отличие от своих предшественников, был пахнущим и тяжелым». И тут же добавляет: «Не могу сказать, что этот ужаснувший меня тигр более реален, чем те другие…» Как интересно, что этот «реальный» тигр вызывает у него сомнение в истинной реальности, какого не вызывала река музыки и речи.

Так может быть, я права, – подумала я, ободренная словами одного из любимых своих союзников, его убежденностью, совпадающей и с моим пониманием искусства стихотворения, с самым интересным и привычным для меня с детства способом чтения стихов: энергетическим, чувственным откликом, моим читательским modus operandi, в котором я стала было сомневаться.

Так думала я несколько дней, и носила с собой Ваше стихотворение, и знала его назубок.

И тут, проснувшись ночью и вспомнив его, я увидела этот вечно меняющийся теневой костер, его бледное пламя, и подумала о бесконечной изменчивости своего – и любого читателя – восприятия, изменчивости, в которой давно уверена и о которой даже не раз писала. О множественности восприятия одного текста постоянно находящимся в движении сознанием и, следовательно, о множественности его ипостасей даже в одной голове; о включенности в каждое свое такое прочтение всех будущих и всех прошлых его превращений, в этом смысле делающим его единым. О том, что сталкиваются не только я, ежесекундно новая, но и ежесекундно – уж точно, что ежедневно – изменяющийся текст (свет лампы, под другим углом осветивший страницу; ветвящиеся события дней, подкидывающие, как тот рыбак, новые «сухие ветки» происходящего – истории, если угодно; новшества и метаморфозы языка и т.д.). То есть о субъективности своего взаимодействия с текстом, помноженной на множественность этого взаимодействия – результат постоянной изменчивости нас обоих, текста и меня. О джазе, о бесконечном накоплении мелодических фраз, тут же становящихся старыми тенями для новых неповторяющихся сплетений. И тогда я поняла, что любая моя брошенная в море «открытка», беспечно пытающаяся эти ощущения передать, – это тоже тень тени[3].

Я упомянула Хопкинса, с его настойчивой темой пестроты мира, self, inscape and instress, this-ness – самости вещей, рвущейся сквозь имена и клички. Например (в “As Kingfishers Catch Fire”):

Each mortal thing does one thing and the same:

Deals out that being indoors each one dwells;

Selves – goes itself; myself it speaks and spells,

Crying Whát I dó is me: for that I came.[4]

Или в сонете, прославляющем Перселла, о его разворачивающемся “pelted plumage/under/Wings”[5]. Этот сонет и этот образ, в свою очередь, вызывали в памяти слова Скота Эриугены о бесконечности значений (Библии), которые он сравнил с переливами разворачивающегося павлиньего хвоста. Верста цепляется за версту.

Старый дзэнский принцип «Тот, кто знает, не говорит, кто говорит – не знает» неожиданно обнаружил и эту свою сторону – эти свои стороны. Есть ли тогда смысл говорить – бросать в море свои никому, кроме меня и, может быть, автора, не нужные послания? Поэтому именно на затянувшемся разговоре о Вашем костре я завершаю свою беззастенчивую прилюдную переписку с поэтами, свой опыт ответного чтения. И благодарю «Интерпоэзию» за щедро предоставляемое в течение двух лет пространство, за возможность снова думать о стихах как о живых существах – энергетических сущностях, и делиться с другими своим опытом соприкосновения с ними.

[1] Abrupt self, а также упоминаемые ниже this—ness, instress, inscape – понятия, введенные Дж. М. Хопкинсом, разрабатывавшим (вслед за Дунсом Скотом) и бесконечно варьировавшим в своих текстах тему не выразимой никак иначе, как в самом действии, уникальности сущностей и существ.

[2] Хорхе Луис Борхес. Тайнопись. – СПб.: Амфора, 2001.

[3] В этой связи нужно сказать и о совершенно других, и, возможно, значительно более точных вариантах прочтения стихотворения и содержащихся в нем символов-указателей. Например, по предположению М. Ямпольского, упоминание болотных языков можно увидеть и как тему болотных огней, душ умерших, и вообще тему смерти, а дымного моста в таком случае – как уводящего не в мир-феникс, как я это представила, а как раз в мир окончательно загробный, и в этом смысле упоминание хвои и клеста, а также (погребального) дыма приобретает совершенно конкретный и сакральный характер. Если это так, то переворачивание верха и низа в пространстве этого текста, о котором я писала, получает неожиданное подтверждение и важный дополнительный смысл. Но вообще само существование таких альтернативных прочтений само по себе есть свойство живого многослойного текста.

[4] Одним, одним все заняты созданья:

«Есмь что творю», – кричат, являя лик

В себе носимой сути; всяк проник

В себя, себя твердя сухой гортанью.

(«Сгоранье зимородков, стрекоз сверканье…», пер. Д. Манина).

[5] Подкрыльно-пестрый покров (пер. Д. Манина).