Заметки

Опубликовано в журнале Иерусалимский журнал, номер 62, 2019

* * *

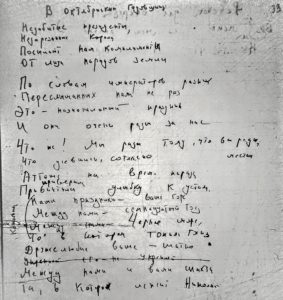

Одно из стихотворений в очередной публикации неизвестного Слуцкого – «В Октябрьскую годовщину» (стр. 125) – вызвало дискуссию между причастными к составлению подборки: стоит ли вообще публиковать? А если печатать, то в каком виде? Второй вопрос вполне легитимен: четвертая строфа на странице тетради обведена скобкой и помечена словом «концовка», одна строка в последней строфе самим поэтом зачеркнута, а замену ей Борис Абрамыч не отыскал…

А может быть, и не счел нужным стихи эти дописывать.

Голосование же, используя свою главредность, решил я не проводить, а напечатать стихотворение дважды – и в подборке, и отсканированный тетрадный лист. Аргументы мои такие: стихотворение процитировал в своих заметках в этом же номере Илья Фаликов; «скомпрометировать» Слуцкого невозможно, потому что невозможно, и вообще… А теперь про вообще.

С Октябрьской годовщиной никто никого давно не поздравляет. Даже столетие Великой Октябрьской социалистической «прогрессивное человечество» отметило более чем скромно. Ну а императоры разные юбилея этого просто не заметили.

Делу пропаганды коммунистической идеологии публикуемый текст в любом случае послужить не сможет…

А вот чтобы вспомнить события более чем вековой давности и вернуться к оценкам этих событий советской интеллигенцией середины двадцатого века (не будет ошибкой назвать значительную ее часть русско-еврейской) – стихотворение самое то.

ИНТОНАЦИЯ

Никакого злорадства по отношению к классовым врагам в стихотворении не прочитываю.

Неприязнь – да. Иронию – да. Прежде всего – ироническое отношение к использованию незадачливыми переводчиками кальки английского слова national, означающего, конечно же, понятие «государственный», а не «национальный». Октябрьскую годовщину коммунисты отмечали как праздник всеобщий, всемирный, ин-тер-на-ци-о-наль-ный. День седьмого ноября 1917 года был для них красным днем, разделившим всю человеческую историю на две эпохи: до и после Революции – подобно тому, как Рождество Христово установило в европейском летоисчислении разграничительную дату между периодами «нашей эры» и «до нашей эры».

В упоминаниях Черного моря, в котором топят господ, и шахты, в которой лежит Николай [Николай II], кровожадности тоже не усматриваю, а лишь честное, хотя и частичное называние связанных с Октябрьским переворотом трагедий.

Наши праздники – ваше горе, – бесстрастно отмечает поэт, осознавая жуткую бесповоротность произошедшего и экзистенциальную невозможность примирения с врагами – здесь будет уместным эпитет «смертельными».

Предельная откровенность. Эпическая и одновременно разговорная интонация, ни обличений, ни раскаяний, ни самооправданий.

И ещё об интонации и поэтике. Штампы плакатной пропаганды первых послереволюционных лет («недобитые», «недорезанные») – в этом тексте работают на полную катушку, добавляя высказываниям глубину и стереоскопию.

Так называемые «иронические» поэты «новой волны» 70-х годов – Еременко, Коркия, Иртеньев, Друк (да и Пригов тоже) – в этом смысле новаторами не стали; они, вслед за легендарными Высоцким, Галичем, Кимом, развивали прием использования избитых клише, которым Слуцкий владел мастерски.

Любимые поэты моего поколения – скорее продолжатели замечательной традиции.

Что тоже почетно.

РЕВОЛЮЦИЯ

Незадолго до смерти дед мой, потомственный шорник, трудяга, почти до последних дней своих ездивший пошивать конскую упряжь в один из колхозов Одесчины, ни с того ни с сего и обращаясь, как мне показалось, лишь к себе самому, произнес: «Говорили нам, наплачетесь с большевиками…» Было это в конце шестидесятых. А всего лет за десять до того дед Нухим, бывший красный кавалерист, выпив рюмку-другую в компании офицеров, сослуживцев моего отца, совершенно не стыдясь сильнейшего еврейского акцента (который меня как раз таки смущал), хрипло запевал: «Смело мы в бой пойдём за власть Советов…» Рассказывал романтические истории о боях с деникинцами, петлюровцами, махновцами…

Помню, как однажды, оставшись с дедом вдвоем, спросил: «Вот ты говорил еще и о ЧОНе. А что вы делали в этих частях?» – «Буржуев ставили к стенке», – голос его не дрогнул. – «А как вы различали, кто буржуй?» – «Ну, буржуя сразу видно».

Был я тогда юный пионер всем ребятам пример, с нетерпением дожидавшийся мировой революции, но такой ответ беспартийного деда, несмотря на полную мою уверенность в грядущем торжестве коммунизма, да, обескуражил.

Много позже прочел я объяснения массовому участию евреев в борьбе за советскую власть: черта оседлости, процентная норма… (Ну и самое простое – погромы начала двадцатого века).

И объяснил себе, почему при этой власти евреи стали в Советском Союзе одним из самых «благополучных» народов: многовековые традиции всеобщей грамотности плюс нужда нового строя в грамотных управленцах, учителях, врачах, инженерах…

В том числе в «инженерах человеческих душ» – в середине пятидесятых более тысячи из четырех с половиной тысяч членов Союза писателей СССР составляли евреи.

А членство в СП зачастую приносило блага, дожить до которых прочему советскому народу было обещано только в светлом будущем: добротные квартиры и соперничающие с лучшими санаториями «дома творчества», спецполиклиники и бесплатные поездки за границу… высокие гонорары, в конце концов.

* * *

Думаю, неоднократно описанные мемуаристами предложения помочь деньгами, которые Слуцкий делал знакомым и малознакомым молодым авторам, были вызваны, помимо остального, и угрызениями совести за свое – на фоне «нечленов» и большей части остальных соотечественников – материальное благополучие.

Стыд за происходящее, а тем более за происходящее рядом мне кажется одним из сильнейших человеческих чувств.

А уж поэзия без него просто невозможна.

* * *

…Вместе с юбилеем Слуцкого в этом году случился столетний же юбилей отца, и я уговорил брата слетать в Киев, где прошло позднее детство и ранняя юность нашего родителя, и посмотреть, наконец, с Владимирской горки на Днепр – из недлинных рассказов отца о родном городе остались в моей памяти оба этих топонима. Посмотрели. Чуден Днепр при тихой погоде. Особенно если глядеть на него с Владимирской горки.

Да и остальной Киев прекрасен. Об одной из достопримечательностей – отдельно.

– Вы не видели Дом Либермана?! Приходите завтра днём – я вам покажу!

– Либермана?.. – фамилия была знакома, но с Киевом её никак не соотносил.

– Да, там находится наш Союз писателей, – пригласила нас с братом молодая красивая пресс-секретарь Национальной спилки письменников (к тому же поэт и переводчик; Слуцкого она воссоздала на украинской мове очень-очень достойно).

* * *

Симха Либерман, согласно нагугленной информации, оказался сыном купца первой гильдии, а его дом – дворцом с высоченными потолками, лепниной, позолотой, уникальной керамикой…

Один только внешний вид особняка мог в начале XX века пробудить у небогатых соплеменников успешного сахарозаводчика острое чувство необходимости отнять и поделить, разрушить общество «эксплуатации человека человеком», чтобы устроить на его обломках «новый мир».

Пробудить, естественно, не только у евреев, но стыд за «своих» – особенный. В нём негодования больше.

Все «революционные» движения всех времен (и сегодняшних – тоже) завлекали и завлекают лозунгами социальной справедливости, причем немедленной.

Особенно молодежь, еще не успевшую понять, что мир изначально и навеки принадлежит богатым – получившим богатство свое по наследству или в результате кровавого «кто был никем, тот станет всем».[1]

Слуцкий поймёт.

И напишет:

Люди сметки, люди смекалки

точно знают, где что дают…

Напишет горькое:

Я судил людей и знаю точно,

что судить людей совсем несложно…

И ещё более горькое:

Я строю на песке, а тот песок

ещё недавно мне скалой казался.

Он был скалой, для всех скалой остался,

а для меня распался и потёк.

Но продолжит:

Я мог бы руку долу опустить,

я мог бы отдых пальцам дать корявым.

Я мог бы возмутиться и спросить,

за что меня и по какому праву…

Но верен я строительной программе…

Прижат к стене, вися на волоске,

я строю на плывущем под ногами,

на уходящем из-под ног песке.

Поэт всё больше понимает (принимает ли, не принимает – не суть) мироустройство, но не может предать свою веру, без которой поэзия невозможна. Без музыки – возможна. Без рифм – возможна. Без игры словами – возможна.

А вот без стыда и веры – нет.

«МЕЖДУ НАМИ – ЧЁРНОЕ МОРЕ…»

В 1991-м тогдашний наш премьер Ицхак Шамир (Слуцкого не читавший) использует тот же поэтический оборот, говоря о неразрешимости проблем отношений с врагами: «Море – всё то же море, арабы – всё те же арабы…», и фраза его станет крылатой. Арабы – наши враги не потому, что они хуже евреев, а потому что считают своей страну, в которой мы живем и считаем своей[2].

Мир остаётся таким, каким однажды создан – прекрасным и несправедливым. (Отмечу в скобках, что понятие красоты или справедливости столь же субъективно, как поэзия, не говоря о демократии, свободе и равенстве…) Мир сотворен в комплекте, вместе с грациозными ланями и не менее грациозными, хотя и неприятными, на человеческий взгляд, гадюками; благоухающими розами и зловонными (опять же на человеческий нюх) болотами. И даже создания одной породы, будь то прославленные в поэмах орлы и львы или отмеченные в баснях индюки и мартышки, не могут поделить между собой ареалы обитания. Так же, как и люди, человеческие сообщества, большие и малые страны, тем паче сверхдержавы. Кто сегодня, спустя тысячелетия, рассудит: империя зла – это Египет или Вавилон? Карфаген или Рим? Все эти государства шли в смертные бои за экономические свои интересы под знаменами добра и высокой морали.

Как Спарта и Афины, или (уже не страны, а «коалиции») – Алая Роза и Белая Роза…

Впрочем, вернусь к нашим палестинам. В третий раз в израильской своей жизни (после соглашений Осло и депортации еврейских фермеров из Газы) переживаю ощущение безнадёги. Хотя сегодня уже понимаю: продолжается всего-навсего борьба «демократической», как она себя называет, элиты (сформировавшейся в относительно юном государстве с самого начала) с народившейся контрэлитой (которая, на мой взгляд, ещё более демократическая). Беспощадная война за сохранение всевластия старой элиты.

Немного шансов, что победит сторона, чьи лидеры мне более по душе. А если победит?

Три тыщи лет тому, придя к власти, Давид зачищал царскую администрацию от сторонников Шауля. Крови пролилось немало.

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК»

В апреле прошлого года выпало поучаствовать в международной литературной тусовке в Подмосковье. Небольшой компанией засиделись мы за полночь в моем не по чину роскошном номере; напиток и сама беседа, докатившаяся до темы «Бывший русский литератор в новом отечестве», согревали. И вдруг одна из симпатичных российских писательниц спросила:

– А в чем, на ваш взгляд, национальная идея Израиля?

Никогда не думал о «национальных идеях», но выговорил без запинки:

– В продолжении существования государства Израиль.

– А какой, по-вашему, должна быть национальная идея России?

Я стараюсь не вмешиваться во внутренние дела других стран, но дружественная обстановка расслабляла.

– Наверное, похожей, – ответил, – продолжение существования Российского государства.

* * *

Возвратимся к национальному празднику. Поэт умер, когда «перестройка» – опять же под флагом свободы и справедливости – только начиналась. Как оказалось – стала она перестройкой Советского Союза в пятнадцать отдельных государств, которые сегодня общее прошлое не только связывает, но и разъединяет.

Поэт, чья жизнь от начала до конца прошла в СССР, свою страну пережить не мог. Стать гражданином (а главное – поэтом) новой страны, чей национальный праздник установлен в честь принятия «Декларации о государственном суверенитете РСФСР» (то есть о независимости от СССР!), Борис Слуцкий сумел бы вряд ли.

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ

Писать же Слуцкий перестал намного раньше.

Да, возможно, сыграли свою роль разочарование и отчуждение определенной части постоянных читателей, чтобы не сказать – травля поэта «литературной общественностью» в связи с так называемым его «участием в антипастернаковской кампании».

Наверное, и углублявшийся даже не конфликт, а экзистенциальный раздрызг между ощущениями себя – русским поэтом и в то же время евреем:

На русскую землю права мои невелики.

Но русское небо никто у меня не отнимет.

Да, безусловно, смерть любимой жены («Когда умерла Таня, я написал двести стихотворений и сошел с ума»).

* * *

Мне кажется, главная причина, побудившая Слуцкого замолчать за годы и годы до смерти, названа пока не была. По-моему, сформулировать ее можно просто: осознание неизменности и неизменяемости однажды сотворенного мира.

Оказывается, война

не завершается победой.

Тысячу раз сказано: поэты как дети.

То есть поэт сохраняет в себе представление о мире, в котором добро в конечном счете побеждает зло, и добру надо только помочь зло это победить. И помогать-то он помогает…

Но великий поэт продолжает писать только до тех пор, пока уверен, что может не только воспеть или оплакать этот мир, но и сделать его хотя бы чуточку лучше:

По году наказания скостим,

и сложность апелляций упростим,

и сахару хоть по куску прибавим…

* * *

Слава Богу, мир не становится хуже.

Слава не только Богу, но и людям, и в первую очередь – праведникам. Таким праведникам, как Борис Абрамович Слуцкий.

[1] Отдельным предприимчивым людям или даже небольшим группам время от времени удается сравнительно бескровно присоединиться к элите или даже построить коммунизм – например, в отдельно взятом кибуце «Маайян Михаэль» или в каком-нибудь «Майкрософте»… Но лишь для самих себя. Для всех – не получается.

[2] Опустим для краткости ссылки на Танах, сочинения Жаботинского и «заботы о безопасности».