Опубликовано в журнале Иерусалимский журнал, номер 57, 2017

В девяносто первом, когда я купил коричневый трехтомник, это было скорее любопытство. В ту пору меня, как и многих романтичных сверстников, завораживал таинственный Тарковский (как и фильмы его сына), восхищал легкостью письма и закрученностью фразы Бродский.

Трехтомник был огромным, местами непонятным, трудным для чтения, непроходимым. Песня, которую тогда написал, казалась исключением, подтверждающим правило – такие стихи нельзя спеть. (Известная песня «Лошади в океане», в отличие от стихотворения, мне и сейчас не очень нравится.) Должно было прийти понимание этой поэзии, чтобы возобновились попытки соединить ее с музыкой.

Понимание пришло с возрастом, с опытом чтения. Для меня как обывателя был важным не столько выдающийся вклад поэта в развитие стихосложения, сколько его непоколебимая позиция в отстаивании незыблемых человеческих ценностей: справедливости, милосердия, добра, любви и непримиримая борьба с «мировым злом» – со всем, что эти ценности разрушает.

Время вообще высвечивает масштаб поэта. Сегодня все очевидней становится, что Слуцкий – один из важнейших маяков не только поэзии, а русской культуры вообще, что вектор, им заданный, – это путь сохранения в человеке человеческого, путь к выздоровлению общества.

Несколько лет назад я решил проверить предположение, что не все стихи поэта опубликованы. Поиски оказались успешными, часть результатов представлена в этом журнале.

А первая моя публикация[1] неизвестных стихов и дневниковых записей Б. С. была посвящена его жене и другу Татьяне Дашковской. Привожу ее в сокращении.

Красавец-майор, на которого заглядывались многие московские невесты, будучи во всем максималистом (Не стояло Люськи ни одной / в телефонной книжке записной… или А я был брезглив, вы, конечно, помните…), ждал настоящего чувства. И любовь пришла – на всю оставшуюся жизнь.

Знакомство случилось на Пушкинской площади. Уже довольно известный («Мне кажется, всем ясно, что пришел поэт лучше нас…» – Михаил Светлов о Б. С. на заседании секции поэзии Союза писателей), Слуцкий, беседуя с молодым поэтом, заметил, что тот поздоровался с проходящей мимо женщиной, и как бы в шутку сказал: «Если познакомите с ней – дам вам рекомендацию в Союз писателей». Знакомство состоялось и вскоре переросло в любовь и счастливый брак. По словам племянницы поэта Ольги Слуцкой, это была идеальная пара: оба умны, красивы, трогательно заботливы не только друг о друге, но и о близких своей половины.

Счастье длилось десять лет и обрушилось в один день – когда у Татьяны обнаружили неизлечимую болезнь. Поэт бросился в отчаянную борьбу за жизнь любимой. Нужны были деньги на оплату новейших лекарств, больниц и санаториев, и Слуцкий писал многочисленные рецензии и статьи, переводил и переводил.

Горький вопрос, сформулированный Тарковским: Для чего я лучшие годы / продал за чужие слова? – Бориса Абрамовича не смущал.

Наоборот, своими переводами поэт гордился: Работаю с неслыханной охотою / Я только потому над переводами, / Что переводы кажутся пехотою, / Взрывающей валы между народами.

Слуцкому удалось по тем временам невероятное – устроить Татьяне лечение в лучшей парижской клинике. Борьба, итог которой был заранее известен обоим, продолжалась десять лет.

Потрясенный смертью любимой, поэт два с половиной месяца свое горе выплакивал стихами[2] и умолк на все оставшиеся девять лет.

Вот три стихотворения из этих «двухсот», найденных мною в архивах.

* * *

Одиночество возобновилось.

Прерывалось на двадцать лет,

Тани нет. Тани нет. Тани нет.

Целый мир в его грозном блистаньи

не настолько велик. Очень мал.

И не выбралось место для Тани –

уголок, где б ее отыскал.

* * *

Верующим проще и способней,

что же делать мне, если спросонья,

спьяну, с горя и с отчаянья

все равно не в силах верить я.

Вера – это холод кирпичей

той стены, что за твоей спиною.

Что же делать мне, если ничей

голос не беседует со мною?

Не беседует, не говорит,

не советует, не упрекает

и в стихов моих не лезет ритм,

свечкою со мною не горит

и грехов моих не отпускает.

8.2

ДАР

– Куплю ему ушанку-шапку,

чтобы носил, когда умру,

чтоб знобко не было и зябко,

не простужался на ветру.

Так не сказала, а подумала,

махнула весело рукой,

и тотчас же за шапкой дунула,

и простояла день-деньской.

Сопротивлялся – настояла,

упрямая была она

и в очереди простояла

с утра до самого темна.

Как эта шапка тяжела!

Как мало от неё тепла!

21.4

Трудно переоценить роль в судьбе наследия Б. С. его верного помощника – Юрия Леонардовича Болдырева, которому мы обязаны многочисленными публикациями и книгами поэта. Незадолго до своего ухода Болдырев в интервью делился планами на будущее, в которые входило издание тематических сборников стихов Б. С. Один из таких сборников, посвященный «еврейской теме» в творчестве поэта, надеюсь, будет издан в «Библиотеке Иерусалимского журнала».

Скорбь о жертвах нацизма, государственный и бытовой антисемитизм – истоки большинства «еврейских» стихов Б. С. И тема эта нисколько не противоречила его служению идее интернационализма, советскому Отечеству и русскому языку.

Вот один из известных шедевров Слуцкого:

* * *

Черта под чертою. Пропала оседлость:

шальное богатство, веселая бедность.

Пропало. Откочевало туда,

где призрачно счастье, фантомна беда.

Селёдочка – слава и гордость стола,

селёдочка в Лету давно уплыла.

Он вылетел в трубы освенцимских топок,

мир скатерти белой в субботу и стопок.

Он – чёрный. Он – жирный. Он – сладостный дым.

А я его помню ещё молодым.

А я его помню в обновах, шелках,

шуршащих, хрустящих, шумящих, как буря,

и в будни, когда он сидел в дураках,

стянув пояса или брови нахмуря.

Селёдочка – слава и гордость стола,

селёдочка в Лету давно уплыла.

Планета! Хорошая или плохая,

не знаю. Ее не хвалю и не хаю.

Я знаю немного. Я знаю одно:

планета сгорела до пепла давно.

Сгорели меламеды в драных пальто.

Их нечто оборотилось в ничто.

Сгорели партийцы, сгорели путейцы,

пропойцы, паршивцы, десница и шуйца,

сгорели, утопли в потоках летейских,

исчезли, как семьи Мстиславских и Шуйских.

Селёдочка – слава и гордость стола,

селёдочка в Лету давно уплыла.

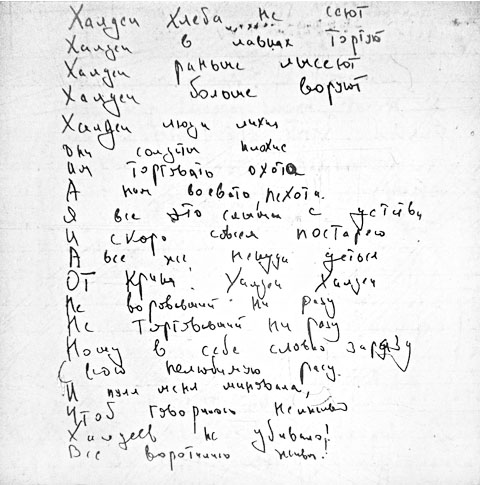

Интересно проследить, как создавался еще один шедевр. Первоначальный вариант начинается «фирменным» слуцким звуком – Халдеи хлеба не сеют.

Осознанно или нет, поэт, предвидя реакцию черносотенцев, камуфлирует содержание аллитерациями.

Так выглядел публикуемый впервые вариант, написанный в 1955 году. Но уже к концу 50-х по Москве ходил другой, тот, который нам известен. Работая над стихотворением, поэт отбрасывает страх и обнажает мысль. Стоит отметить, что в России это стихотворение было опубликовано лишь в 1987 году.

В процессе поисков были и «побочные» интересные находки. Например, трогательное письмо-стихотворение молодого Иосифа Бродского (коль уж мы его помянули), написанное и отосланное Мастеру сразу после их встречи. Оно еще интересно тем, что существенно отличается от впоследствии отредактированного и сокращенного (почти на треть) и опубликованного варианта, который легко найти в интернете.

А вот как выглядело стихотворение в том письме (курсивом выделено то, что И. Б. сократил при публикации):

* * *

Лучше всего

было спать на Савёловском.

В этом полузабытом сержантами

тупике Вселенной

со спартански жёсткого

эмпээсовского ложа

я видел только одну планету:

оранжевую планету циферблата.

Голубые вологодские Саваофы,

вздыхая, шарили

по моим карманам,

а уходя,

презрительно матерились:

«В таком пальте…»

Но четыре червонца,

четыре червонца

с надписями и завитками…

Я знаю сам,

где они были,

четыре червонца,

билет до Бологого.

Это были славные ночи

на Савёловском вокзале,

ночи,

достойные голоса Гомера.

Ночи,

когда после длительных скитаний

разнообразные мысли

назначали встречу

у длинной колонны Прямой кишки

на широкой площади Желудка.

Но этой ночью

другой займёт мое место.

Сегодня ночью

я не буду спать на Савёловском

вокзале.

Сегодня ночью

я не буду

угадывать судьбу

по угловатой планете.

Сегодня ночью

я возьму билет до Бологого.

Этой ночью

я не буду делать

белые стихи

о вокзале,

белые, словно простыни гостиниц,

белые, словно бумага для песен,

белые, словно снег,

который попадает на землю

с неба и поэтому (??) – белый.

(На рассвете

мы оставляем следы

в небе.)

До свидания, Борис Абрамыч!

Запомните на всякий случай:

Хорошо спать

на Савёловском вокзале.

Впрочем,

времена

действительно меняются.

Возможно, скоро

будет лучше на Павелецком…

До свидания, Борис Абрамыч!

До свидания. За слова –

спасибо.

Извините за письмо.

Но ведь это

всего лишь три-четыре минуты –

четыре минуты,

как четыре червонца –

билет до Бологого.

Двести семьдесят восемь километров

от Бологого до Ленинграда.

For ever your

8.IV.60 Москва.

Почтамт. И. Бродский

По мере удаления от нас 23 февраля 1986-го, даты окончания земного пути Бориса Слуцкого, все отчетливей проявляются две тенденции в отношении к его наследию. С одной стороны, среди редеющего круга профессионалов растет понимание значения поэта, становится все более очевидным, что речь идет о явлении гения. С другой – круг его читателей становится все уже. Причин хватает: информационный потоп, всевластие рынка со всеми вытекающими…

И потому сегодня особенно важно пробуждать интерес к настоящей поэзии и к поэзии Слуцкого в частности – поскольку ритмизированная и рифмованная речь помимо прочего обладает развивающим (либо отупляющим) и воспитывающим (либо разлагающим) эффектом.

Или, по Бродскому, – эстетика мать этики.

Властью песен быть людьми / Могут даже змеи. / Властью песен из людей / можно делать змей (Новелла Матвеева).

Речёвки и кричалки типа «москаляку-на-гиляку» заводили толпу на Майдане – пример программирования, направленного на формирование примитивного и деструктивного сознания. Воздействие этих мантр глубоко, потому еще немало крови прольется от их внедрения.

Ярчайшим противоположным примером является поэзия Слуцкого – совершенство и разнообразие форм, глубокое по мысли и этике содержание нацелены на формирование человека мыслящего и, что важнее, человека нравственного.

И закончу еще одним известным его стихотворением:

* * *

Меня не обгонят – я не гонюсь.

Не обойдут – я не иду.

Не согнут – я не гнусь.

Я просто слушаю людскую беду.

Я гореприемник, и я вместительней

радиоприемников всех систем,

берущих все – от песенки

обольстительной

до крика – всем, всем, всем.

Я не начальство: меня не просят.

Я не полиция: мне не доносят.

Я не советую, не утешаю.

Я обобщаю и возглашаю.

Я умещаю в краткие строки,

в двадцать плюс-минус десять строк

семнадцатилетние длинные сроки

и даже смерти бессрочный срок.

На всё веселье поэзии нашей,

на звон, на гром, на сложность, на блеск

нужен простой, как ячная каша,

нужен один, чтоб звону без.

И я занимаю это место.