Опубликовано в журнале Дружба Народов, номер 9, 2023

Заборцева Варвара Ильинична — поэт, прозаик. Родилась в 1999 году в посёлке Пинега Архангельской области. Окончила Академию художеств имени Ильи Репина (факультет теории и истории искусств). Печаталась в журналах «Юность», «Звезда», «Новый мир» и других. Участница проектов СЭИП и АСПИР. Лауреат литературных конкурсов и литературной премии «Лицей» (2023). Живёт в Санкт-Петербурге. В журнале «Дружба народов» публикуется впервые.

Там, где небо чисто-чисто,

Где ночь белая лежит,

Между берегов тенистых

Речка Пинега бежит…

Сколько себя помню, помню и реку.

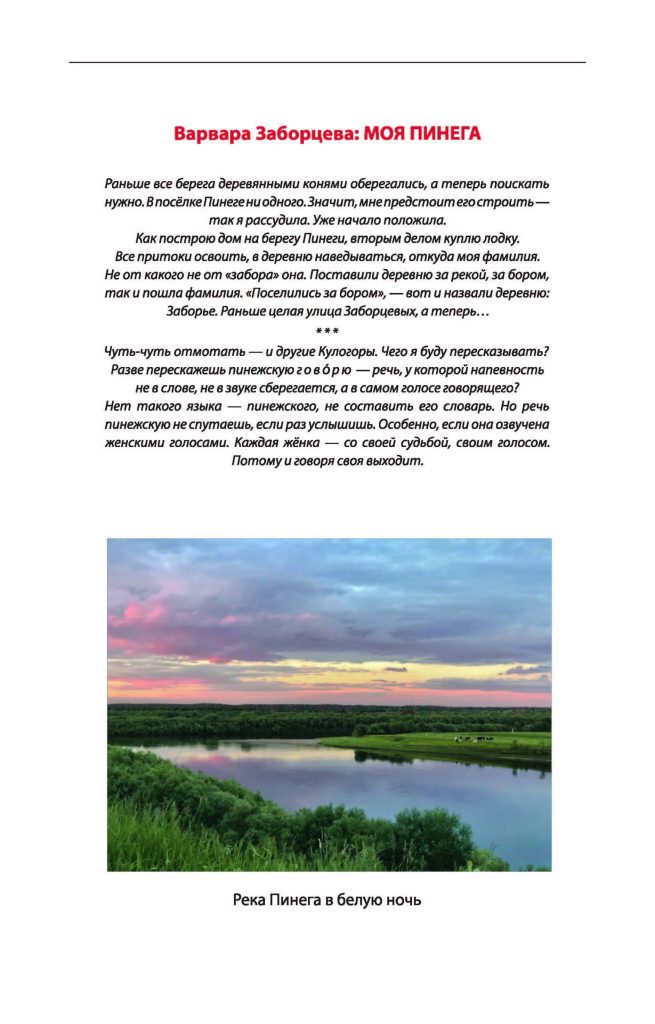

Наша Пинега несет воды к Северной Двине, а затем вместе — к Белому морю. По берегам и угорам — дома, что видели не один ледоход. Полгода сугробами укрыты. Столько снега, столько талой воды ни одно море по весне не встречает. Потому и назвали его Белым — так я себе рассудила в детстве. Думала, ледоход для того и придуман: по весне собирать белизну с берегов и посылать в Белое море, чтобы оно не темнело.

Почему летом ночи белые, мне, маленькой пинежанке, тоже было ясно. В талой воде столько света накопится за зиму, что и в реке белизна остается, в море вся не уходит. В летние ночи Пинега белизной полнится — всю темноту разгоняет.

Разве плохо живется в таких краях? Полгода снегом сияет земля, полгода рекой освещается.

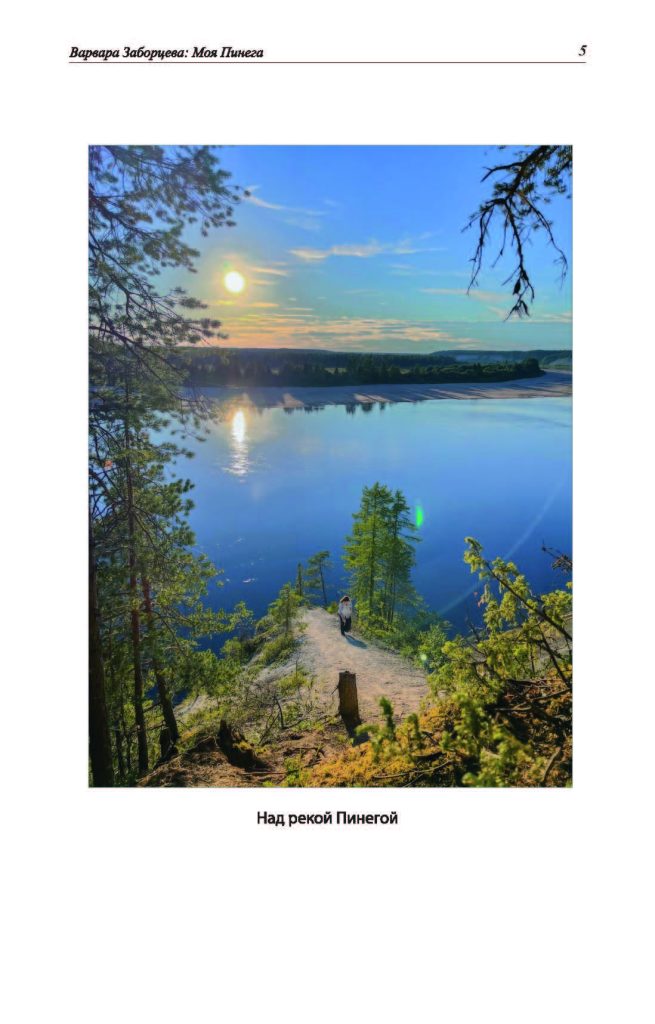

Наши берега давно облюбовали искатели рыбы, ягод и свободы. Край называется Пинежьем. Вдоль по реке селения: Сура, Веркола, Кеврола, Чакола, Кулогоры. Где-то сохранили храмы, а где-то — взорвали. Обезглавлен в тридцатые годы и родной поселок Пинега — долгое время уездный город, что старше Москвы на десять лет. Стоит между Архангельском и Мезенью. Между рекой и лесом.

Жили-были пинежане

От дороги вдалеке,

Без делов-то не лежали,

Все в лесу да на реке.

Река и дорогой была, и кормила, и характер воспитывала. Реку по-своему любили, оберегали, но и побаивались. Мало ли что учудит, как разольется — горя не оберешься.

Ярче всего город Пинега просиял полтора века назад. На весь мир славились пинежские купцы Володины. Фабрики, магазины, училище — все было, все росло, будто морошка на болотах, окружающих реку. Раньше я побаивалась болот, а теперь часто хожу. Особенно в августе — за брусникой, или зимой — по замерзшей воде. Бродишь-прикидываешь, что победит: стоячая вода или течение стремительное.

В последние годы Пинега-река то в дома по весне заходит, то мелеет до предела, то русло меняет. Своенравная она, да и мы, пинежане, — в нее. Задумаешь построить дом не где-то у леса, а именно на угоре, к воде поближе, а старожилы остерегают. Точит река берега, вертится, крутится. Была улица — нет ее. Поминай как звали. На глазах река дома за собой утягивает.

Может, потому и стала я побаиваться ледохода не меньше, чем когда-то болот. Не по себе, когда разливаются реки.

Что унесет за собой большая вода, в какие границы вернется река, долго ли в трещинах будет? Когда берега связаны, и на душе спокойней. Зимой по льду перейдешь, летом на лодке переплывешь, только берег выбирай — река не помеха. А вот ледоходная вода, она норовистая, любит берега разлучать. Только услышу капель, сразу мерещатся треск ледохода, ветер с реки. Вот из чего черемуха набирает цвет.

А черемухи у нас по берегу много. Прямо над самой водой черные ягоды — берег осыпается, а дерево до последнего держится. Каждое лето бежишь проверять, дотянешься ли до ягод.

* * *

Черёмуха, обрывистый угор,

И ягоды повисли где-то между

Рекой и небом, не достать рукой

Чернеющие ветки — как и прежде.

Так близко и бездонно далеко.

Погаснут гроздья с первым снегопадом.

Опять ничьи, но, может, через год,

Я подрасту и дотянусь до ягод.

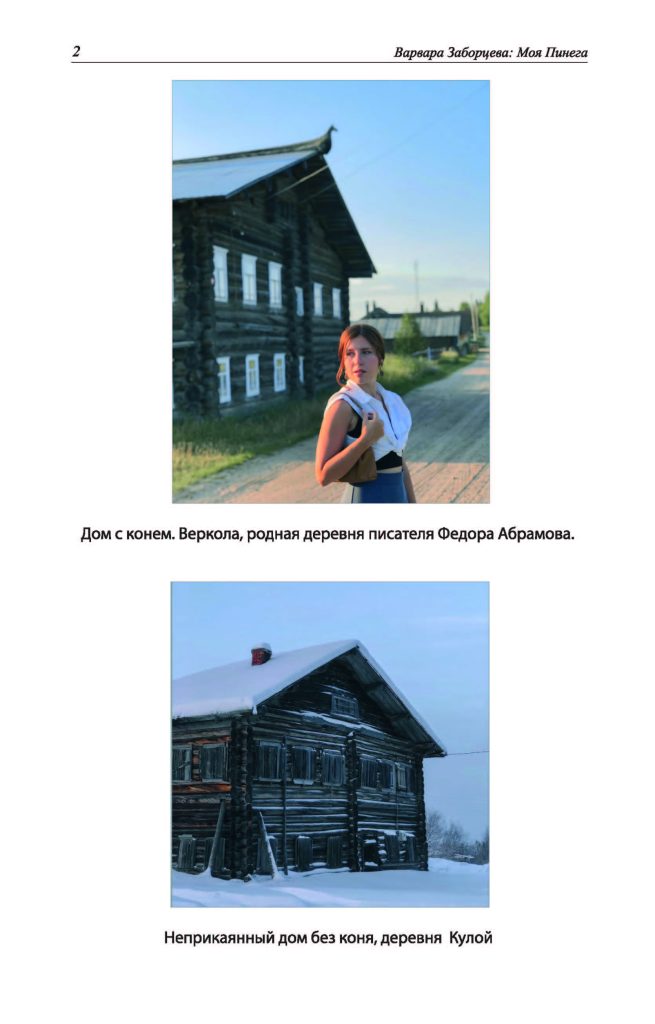

Недавно увидела во сне дом с конем, что стоит на берегу Пинеги. Конем называют завершение стержневого бревна, на котором крыша держится. Пришлый не сразу узнает коня в скупых, но изящных линиях. Будто одним волевым взмахом вырезан силуэт — точеный профиль глядит на входящего, далеко глядит. Конь не просто венчает дом, а подхватывает его. Тяжеленная, без гвоздя положенная лиственница устремляется ввысь, вслед за конем. Воздвигали его на кровлю всей округой. Новый конь появился — значит, и жизнь, и семья. Нераздельным раньше виделся мир. Может, кони дорогу укажут, к цельности мира направят.

Раньше все берега деревянными конями оберегались, а теперь поискать нужно. В поселке Пинеге ни одного. Значит, мне предстоит его строить — так я рассудила утром. Уже начало положила.

Как построю дом на берегу Пинеги, вторым делом куплю лодку.

Все притоки освоить, в деревню наведываться, откуда моя фамилия. Ни от какого не от «забора» она. Поставили деревню за рекой, за бором, так и пошла фамилия. Поселились за бором, так и назвали деревню — Заборье. Раньше целая улица Заборцевых, а теперь…

Летом мы с папой ходили в Заборье пешком. Пешком Пинегу перешли, до того обмелела в том месте некогда судоходная река. Ходили фамилию забирать.

А набрали красной смородины.

Горстей не считала, но будто век не едала ягод. С собой никак не возьмешь, через реку, что ли, нести? Представила эту картину… только папу смешить. Вода выше плеч, а руки над головой — и полные красных ягод. Нет, смородине реку не перейти.

Пускай дома стережет. Нагретые белые окна. Рука сама тянется. Вожу пальцами по выступам, ладонью узор деревянный вбираю.

А когда-то из этих окон смотрели мир, большой и малый. Того гляди, разобьются окна, стекла по крапиве рассыплются.

А фамилия… нет, не достанется.

Вот и мечтаю теперь о собственной лодке. Вспомнятся красные ягоды — поплыла.

Если на веслах идешь, здорово песни петь. Мотор заглушит, а весла, вода ритм хорошо задают. Гребешь и слышишь многоголосье. Протяжное и… заунывное.

А у нас во раю

Да жить весело,

Да жить весело…

Только некому.

В Кулое, говорят, осталось семь хозяйств. В Крылово, говорят, уже лет десять не зимуют. А виды-то — со всей страны едут искатели северной благодати. По рекам сплавляются, грибные места с пинежанами осваивают, рецепты запоминают, пряники пинежские как гостинцы увозят. Раньше река помогала сплавлять лес, а теперь, видно, будет гостей встречать с пинежанами. Без дела не остается Пинега, это главное. В распутицу — неизбежную дважды в год — по-прежнему разливается. От леса до моря.

* * *

Море отлично знает

Запах сырого дерева.

Но мы строим и строим

Лодки.

И даже порой

Дома.

Живём между морем и лесом.

Ограниченно

И безгранично.

Окруженные зеленью

Реки

Пробираются к морю.

А там

Нет границ у воды,

Лишь деревья,

Что случайно выходят на берег.

Возвращает их мёртвыми ветками

Постепенно волна —

Земле.

Так и живём

Между лесом и морем.

Погранично

И будто на грани.

Рубим дерево,

Строим лодку,

Ловим рыбу

И там же тонем.

Проклиная и лес, и море.

Благодаря и море, и лес.

Как будет река Пинега жить, Бог знает!? А вот как жила, на земле известно.

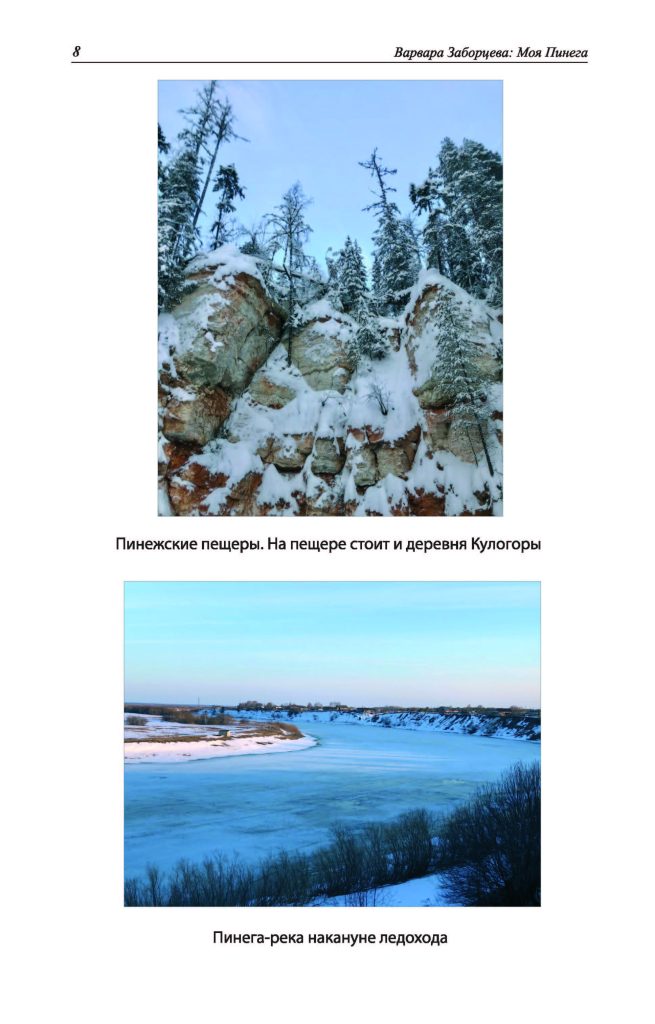

Мою бабушку Люсю долго пытать не нужно, любит она жизнь рассказывать. Свою и дорогих сердцу людей. Почти все они родом из деревни Кулогоры, что стоит на высоком угоре над Пинегой. Это сейчас школу разобрали, клуб — после закрытия — жители растащили, поля не кошены, волк по деревне ходит и собак таскает.

Чуть-чуть отмотать — и другие Кулогоры. Чего я буду пересказывать? Разве перескажешь пинежскую говорю — речь, у которой напевность не в слове, не в звуке сберегается, а в самом голосе говорящего? Нет такого языка — пинежского, не составить его словарь. Но речь пинежскую не спутаешь, если раз услышишь. Особенно если она озвучена женскими голосами. Каждая женка со своей судьбой, своим голосом. Потому и говоря своя выходит.

Пускай моя бабушка Люся сама расскажет про Кулогоры, про деревню, где я задумала строить дом с конем, смотрящим на реку.

Бабушка Марфа

Мать родила меня поздно. В тридцать шесть. Думала и не рожать вовсе. Да вот, Боженька меня сберег.

Дедушку Митрия помню. Хороший был дед, добрый, работяшший, кулак бывший. Дом наш построил. Без единого гвоздя, из ядреняшшей лиственницы. Век стоит и ишо век стоять будет.

А вот бабушки не помню, она рано умерла.

Была у меня неродна бабушка, да ближе родни. Жила на соседнем угоре Марфа Прокопьевна, но я ее бабушкой Марфой звала. Родня так не приголубит, как она.

Я была доска-доской, ребра пересчитать можно. Коровы не было, откуда жирку-то взяться. А бабушка Марфа скажет:

— Прибежи ко мне, Люсенька, я тебя тепленьким молочком козьим отпою.

Да все напечет чего ли. Жило или нежило тесто — бегом бежу к бабушке Марфе, до чего у ней вкусно. Тошно меня жалела.

В деревне ее прозвали Марфа-Полеушка. На одну ногу храмлет, а все за поля бегат, по грибы да по ягоды. А морошки у ней свое болото было. Никто не знал, откуда она столько ташшит из года в год.

По молодости, ишо до революции, говорит, работала гувернанткой у купцов Володиных, самых богатых на Пинеге. Говорит, таки наряды ей давали, фартучки, баски. Только было-то у ней три класса образования. Может, и не гувернанткой робила вовсе. Просто слово новое услыхала, больно понравилось, и захотелось так называться, кто ей знат. Главно, жила хорошо. Кормили вдоволь и не обижали.

Муж попался не больно ласковый. Двоих ребятишек родили. Муж рано умер, а она рано постарела.

Год за годом бабушка Марфа слепла.

Десятый десяток разменяла, что ты хошь. Все наошшупь делала. По пальчикам да по колечкам всех своих знала. Возьмет рученьку мою:

— Ой, Люсенька пришла, голубушка. Ой, как я рада! Как я рада! Шас соскочу.

И ведь мигом с печки соскакивала, вся хворь куда-то девалась. Раз на жердочку, на приступочек — и на полу. Худенька така, маленька. Рубахи льняные носила, станом звала.

Однажды мы позвали бабушку Марфу к себе пожить. Лена родилась, а мы с Николаюшком молоды, глупы. Говорю ей:

— Мы ведь, бабушка, хотим тебя к нам увести ненадолышко. Не поможешь ли ты с дочкой по первости?

— Дак что еще спрашивашь? К тебе-то я завсегда пойду.

Две недели жила. В кухне спала, ей там кроваточка отдельна, у печки. Все скажет:

— Анделы, мне у тебя кака лепота. Никто меня на матюги не посылат.

Ей уж к девяносто пяти было. Своих-то пять внуков и семь правнуков перенянчила. Но выручила.

Помню, на столетие шибко просила застолья не устраивать, а только подарить ей платок побаще. Косички ее тоненьки заплетаю, а она приговариват:

— Плети-плети, Люсенька. Да платочек-то поправь. Саввушка скоро придет, дожидаюсь, голубчика.

Так она саван погребальный, любя, называла.

— Саввушка, а бывало, и Савелий Дмитрич.

Бабушка Марфа прожила сто четыре года.

И умерла накануне Рождества.

Матка

Сколько матку помню, она всегда была старая. На праздник какой ли все Кулогоры сбегутся в клуб, женки таки нарядны. Одна матка моя в фуфайке, в черной суконной юбке ниже колена. Платком завяжется, вся согнется. Из выходного только хромовые сапожки. Шибко берегла их.

Работала она на шлюзе. Выпускала корабли из Кулойского канала в реку Кулой.

Дак вот до шлюза пешком пять километров.

Меня хоть убей — ни за что бы не пошла в таку даль.

Бывало, и ночью на смену идет. Ни фонарей, ничего нет. Обычно, пожнями ходила, там дорога была. Весной канал разольется, она в гору подымается, сколько-то по лесу идет. Медведь у нас и в дома захаживат, а тут евонна территория. Боязно — не то слово. Однажды матку расспросила, дак она рассказала:

— Иду себе пожней. Темно, осень. Вдруг глаза светятся. Две пары. Собакам взяться неоткуда. Да и вон каки хвосты лягаются большашши. Сразу все поняла. Делать нечего, говорю: «Что уставились-то? Сейчас как бочины колом навожу, будете знать».

Они стоят да смотрят. Стоят да смотрят. Глаза светятся зелены. Матка палкой замахалась что есть мочи. Они и поднялись в лес.

— Мам, а если бы они тебя загрызли?

— Дак ведь не загрызли.

В передней избе всегда висела грамота «За долголетний добросовестный труд».

Тридцать три года отходила на шлюз.

Папа

Наши Кулогоры на пешшере стоят. Спелеологи часто заежжали. По соседству с нами домик немудреный сколотили, все к матке на шаньги захаживали. Как запах учуют, сразу из своих пешшер выползут. Самы вкусны шаньги у Евгеньи, это все знали. А нам с маткой разве много надо, вот она и угошшала, не жалеючи.

Одна геолокша, така дотошна, однажды меня спрашиват:

— Люсенька, а где у тебя папа?

— На войне погиб.

— А сколько тебе лет?

— Восемь.

А на дворе пейсят шестой год.

Брат

Был у меня брат.

Я его Валерием звала, все-таки на девять лет старше.

Это евонный отец на войне-то погиб. Евонны у меня и фамилия с отчеством.

Ох, если кто при нем обзовет меня неродной, как он наколотит наглеца. Так-то парень совсем не злой, но за меня любого укатушить готов был.

Стрась, как он книги любил. Матка все его ругала, что попусту керосин жгет.

А вот и не попусту. В первых из нашей деревни в институт поступил. Женки долго шушукались за спиной: «Что взять с нашей Еньки, а детей вон каких путних нарожала».

А у матки три класса образования. Только расписываться умела. Письма Валерию я писала.

Первое готовое пальто мне купил брат. Три месяца стипендию копил.

Привел меня в раймаг, говорит, выбирай платье и фартук на свой вкус. А откуда вкусу-то взяться. До пятнадцати годов меня деревня наряжала. То тетя Уська со своей младшей Нинки перешьет и отдаст. Ишо кто обносков отдаст. Так и выросла.

Выбрала платье с воротничком-стоечкой и фартук кружевной.

На выпускном потом так и сняли меня. Даже ничего така, украсиста вышла.

Расплачиваемся уже, и вдруг ташшут охапками новые пальтухи. Я только посмотрела в их сторону, а брат сразу понял, какое мне приглянулось: зимнее бардовое пальто с рыжим пышным воротником.

Восемьдесят рублей. Цену даже запомнила. Готовое с фабрики пальто.

Раньше я мамины перешивала. Воротник каракулевый искусственный. Подкладка смешняшша желтая.

А тут готовое фабричное пальто.

— Дак ты же всю стипендию истратил на меня? Как ты жить-то будешь, на что?

— Ничего, заработаю. Носи и не жалей.

Может, ему стыдно за меня было… вот и нарядил.

По людям

Как брат уехал учиться, я все по людям ходила.

Мама уйдет на шлюз в ночную, а меня с кем оставить? Вот и ходила то к одной женке, то к другой.

Больше всего мне хотелось, конечно, к бабушке Марфе. Но внук у нее, беда, нелюдимый был, а невестка того нелюдимей. Да и каки люди, своих ребятишек цела изба. Бывало, попаду к ним на ужин, усядутся все по порядку. Мальчонка какой сунет ложку в кашу первым, дак отец ему этой же ложкой как даст по лбу, только черепушка звякнет.

Иногда попаду на уху, тетка Параня предложит поварешку, а я из вежливости какой-то глупой первый раз откажусь. А она дважды не предложит. Знает, что у нас с маткой рыбаков нет, но дважды не предложит. Бабушка Марфа перечить не смела. Только припасала для меня чего ли. Зимой из погреба, летом из леса.

Потом стала ночевать у Валентины Митревны. Ейного дома уже нет, двухэтажный был. И она сама будто двухэтажна была на фоне других женочек. Все говорила:

— Иди ты ко мне. Зачем пойдешь к Марфе-то на морозе, эку даль.

У ней кровать железная. Рядом лавка. На лавку постелем пальтуху, чтобы не на голой лавке мне спать. Так и ляжем рядышком.

А она так храпела, беда. Как захрапит тонюсеньким голосом:

— Еееиииииииееее.

И пела таким же голосом, беда, тонким. Помню, у матки на дне рождения запоют:

Же-ердочка сломилася,

Шля-япочка свалилася-ааа,

Тут мой милый да у-утону-ул.

Валентина Митревна как затянет, пишшит, и все тут. Она-то думат, что хорошо поет. Старается. А я уйду за печку и хохочу в рубаху.

Однажды я решилась и сказала матке:

— Не хочу больше ночевать у Валентины Митревны!

— Пошто? — спросила матка, неся охабищщу дров.

— Пошто, пошто. Она больно громко храпит. И дует у ней от окошка.

— Ладно. Скажу, чтобы пустила тебя ночевать на полати.

— А я с полатей не упаду?!

На завтра мне был брошен какой-то тюфяк на полати. Я к самой стене прижмусь. Засну как-то.

Ишо к Наталье Ильинишне ходила. Тоже ма-аленька така ростиком, как бабушка Марфа, но она на зиму в город уезжала.

Каждо летечко мне что-то отдаст. То платье, беда, красивяшше — солнце-клёш. То сапожки свои старые отдаст, то туфельки в городе купит. Скажет: «Приходи-приходи, мы с тобой в карты хоть поиграм».

Начнем в солнышко играть, кружочком карты разложим, и она давай приговаривать:

— Ты кы-ы-ырыла и валила. Я кы-ы-ырыла и валила.

Да много, к кому ишо ходила. Как сейчас, голосочки их слышу.

Всей деревней ростили меня.

Солдатишко

А потом и одна ночевать стала.

Мне годов тринадцать было. Говорю, больше никуда не хочу ходить.

Мама все скажет:

— Ворота на запоре, поветь на запоре, назем на запоре. Уж никому к тебе не попасть. Повались, укутайся, надыши тепла-то и спи-знай.

Однажды зимой ждала маму. Ночь уже была, темно. Мороз — сорок градусов. Слышу, кто-то к нашему дому попадат. Я мала, еле-еле четырнадцать. Как раз мама должна воротиться. Подхожу к дверям:

— Кто?

— Пустите, пожалуйста, погреться. У меня все ноги отмерзли. Я только погреюсь и обратно уйду.

Мужской голос. Я с испугу давай воротить с три короба. Говорю, сейчас папу позову (которого у меня отродясь не было). Марш отсюда. Все-таки мужик незнакомый, а я одна…

Из окна смотрю, паренек пошел потихоньку. Еле ноги переставлят. На печи лежу, а он все из головы не выходит.

Немножко погодя опят стук. По шагам слышу, матка идет, но как будто не одна. Заходит, и за ней солдатик.

Это шейсят первый год. У деревни военная база была, солдатики все дежурили. А привезут ребят со всего Союза. Южны пареньки совсем не готовы были к нашим морозам. Все околеют, бедные.

Мне так стыдно стало. Ему годов девятнадцать, наверное. Морозом тошнехонько напуган. Шутка ли, в кирзовых сапогах в экий мороз. Я сама в таких в школу ходила, знаю.

— Раздевай сапоги-то, положим на печку. Сейчас найду тебе каки ли портянки, намоташь-намоташь на ноги-то.

Сказала матка и дала ему свои валенки с печи.

Ночь в них и достоял, на утро ташшит обратно. Благодарит да благодарит матку. Тут я его получче и разглядела. Глазки чернюшши, волосы чернюшши. Усики только-только наметились, а их морозом нашим сразу-то и прибило.

Где он теперь, цыганенок? Помнит ли северны морозы? Помнит ли северну женку, что ноги ему сберегла?

Володя

«Все, Люсенька. Я уезжаю в Харьков. Насовсем. Дом сегодня продали».

С первых классов мы с Володей вместе. На всех фотографиях позади меня. А семья его — не северная, сослана на Пинегу с Украины. Отличался он от наших парней. Горячий такой. Глаз горит. Дело в руках горит. А я однажды в навоз упала.

У Валерки, лучшего друга Володи, на повети была большашша качель. Шестером-семером качаемся. Я сидела с краю. Внизу корова, навоз в кучу сложен. Все качаются хоть бы что, а я со всего маху как рухну в навоз.

Все хохо-очут. Смеху было, о-ой.

А мне так обидно стало, что качались все, а я одна в навозе сижу.

И тут Володя по-взрослому говорит:

— Ну все, товарищи, посмеялись и хватит.

И подает мне руку.

Когда постарше стали, так за ручку все и проходили. На танец всегда пригласит. Провожать до дому пойдет.

И кажется, будто я отпустила его руку только у того самолета на Харьков.

Он парень умный, будущий инженер. А мне что светило… Приданного нет. Недовеском я не хотела быть. А ему в деревне тесно. Да и родители его тошно на родину хотели. Можно было, реабилитировали.

А за мной пятый год ходил Николай. Не наш был парень, на тракториста учиться приехал в нашу Пинегу. Все поджидал меня у школы и всегда со стипендии покупал полкило конфет. Я ему как-то просказалась, что матка не разрешает даже подушечки купить. Он, видимо, запомнил. И в один день — трюфели. На завтра «Красный мак». Иногда «Белочку». Но покорил он меня не конфетами. Дровами свадьба наладилась.

Привезли нам с маткой дров. Николаюшко работу видел, говорить не надо. Понимат, что мы с маткой двурушной пилой пилить будем не один день. И пришел с «Дружбой». С этой «Дружбы» любовь и пошла крепчать. И матка моя стрась как полюбила Николая. И я на всю жись с Николаем. Он мне так и сказал:

— Я тебя, Люсенька, никому не отдам, как хошь.

Но как узнала, что Володя улетает, бегом побежала на взлетную под угор. Беременна уже была, с Николаем только поженились.

— Все, Вовка, ведь никогда больше не увидимся. Все. Больше никогда…

Один пьяница Степа подглядел нас. Сказал Николаю моему:

— А они ведь целовались!

Николаюшко все верно понял. И молча обнял.

Артистка

Я с малечка пела.

На все праздники номера готовили. Даже по деревням ездили. Я и сольно, и дуэтом, и в хоре. «Старый клён», «Ой ты рожь» пела. А в сценках мне всегда доставалась роль старухи, потому что больно хорошо по-старушечьи говорила. Весь клуб со смеху катался.

Сейчас от клуба остался один скелет. Все расташшили: обшивку, шифер, даже печку по кирпичикам. А у нас в этом клубе вся молодость прошла.

Помню, брат приехал на Первомай.

В клубе концерт. Меня объявляют, и он как раз заходит. Глаз не сводил с меня.

Вечером матке говорит:

— Слушай, у нас растет артистка. Я никогда бы не подумал, что Люська так поет.

Нужно было в культпросвет поступать. Брат повторял:

— Бери экзаменационный лист, и в Архангельск. Я тебя встречу, пойдем вместе в училище.

Но матка не спустила:

— Конечно, езжай, эка артистка. Давайте, все бросьте меня тут. Я и помру скорее, одна-одинешенька.

Куда мне деваться. Так и пошла зарабатывать копейку с восемнадцати годов.

Продавщица

Я пришлась на эксперимент шейсят шестого года. Училась одиннадцать классов вместо десяти и сразу получила профессию.

С корочками продавца третьего разряда пошла работать в пинежский ОРС — отдел рабочего снабжения. Лес наш меняли на товары дефицитные, импортные. Тридцать три года отработала. Двадцать семь заведующей.

Вовек не забуду перву зарплату.

Два пододеяльника и швейную машину купила.

Стыдно было рассказывать, на дворе шейсят шестой год, а у нас с маткой ни одного пододеяльника не бывало. Простынь была ганковая. Толстая, серая, чтоб стирать пореже, и служила лет двадцать. Неспроста я в семь лет стрижена шариком наголо была, а после все с короткой стрижкой. Да вся деревня наша с косами шибко не расхаживала. Вшей беда боялись.

И вот я купила два пододеяльника. Голубой и рыжий, как сейчас вижу.

И машинку «Зингер». Сама нужна вещь, все хозяйство зашила-перезашила. Пейсят лет прошло, а до сих пор на ней шью.

А потом и зажили потихоньку. Обеих дочек наряжала. Самы нарядны в школе. Постельного наприпасала — ишо внучкам на приданное хватит.

Всё-таки артистка

Но я все-таки пела.

Пела, а Николаюшко на гармошке подыгрывал. Он музыке-то сам выучился, нот не знал, все на слух подбирал. Николай мой с Вельска приехал, у них там все мужики — баянисты.

На каждом празднике ему покоя не дают. Играй, говорят. Он и так-то добряшший, а когда выпьет, совсем безотказный. Я уже и ругаюсь, с мужем совсем потанцевать не дают. Покатались мы с ним по деревням да по клубам. На всех юбилеях желанны гости. А самы веселы праздники были — у нас. По два дня гуляем. А то и по три.

Подобралась же пара. Всю жизнь мы с Николаем пели да плясали. А вдвоем как будто и не были вовсе… друг для дружки и не пожили. Все в семью, дочкам. Все на людях и для людей.

Бабье горе

Теперь вот порхаюсь помаленьку, творю что-то по своей вере. В картах стрась кака азартна. И, говорят, храплю.

Чур быть, отзимовала. Оттепель — передавали по новостям.

Сей год зима снежная, метелистая, отродясь такой не помню. Только лопатой маши да дрова таскай, ветрами все тепло выдуват.

Все бы ладно, да сугробишше над сараями вырос, покоя не дает. Прямо над узенькой тропочкой, по которой я за дровами брожу, висит большашший ком снега. Белый-белый. Так и слепит. Все иду и остерегаюсь. Упадет — напрочь раздавит. Поминай как звали…

Я его и так и эдак. Никак не могу взбентить. Плотно уселся.

Вот ведь бабье горе како. И мужика-то нет поблизости. Одни старики, лентяи страшенные, или на вахты разъехались.

Я-то надеялась на соседа Гришку. Не старый ишшо, крепкий. Все с женкой кофий попивал на крыльце, деловяшши таки усядутся. А ихни ребятишки крышу сарая облюбовали, все там до холодов гнездились. Дак вот женка в город усвистала, он запил, ребятишек в детдом. Выкурнет Гришка раз в неделю и обратно в свою казематку.

Не знай, чем он печи топит. Тропочка-то у нас к дровам одна. Ни разу не встретились, все одна брожу.

Был бы мой Николаюшко, давно сбил бы этот сугроб. А у меня силенка-то в руках не та. Раньше сено ворочала, только курева шла. А сей год охапка дров, два ведра воды, и все, Люся, иди-ка на боковую. Полчасика вздремнешь, сил и прибавится.

Каждо утро сажусь чай пить, сухари мочу да на сугроб поглядываю. Растет и растет, неуемный. Все больше на тропку наступат.

Того гляди рухнет.

Я хожу да приговариваю: все под Богом ходим.

Может, он меня и дожидается.

Сугроб-то этот.