Опубликовано в журнале Дружба Народов, номер 6, 2020

Диана Светличная (Горяйнова Юлия) родилась в 1979 году в Томске. Журналист. Работала в различных СМИ. Преподает в Киргизско-Российском Славянском университете на факультете журналистики. Печаталась в журналах «Идиот», «Слово Кыргызстана», «Идель», «Лампа и дымоход» и других. Живет в Бишкеке. Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 10.

Года два назад возвращаюсь я в Бишкек из очередной командировки наземным путем, на КПП Кордай у моего чемодана отлетают колеса. И вот стою я в луже между Кыргызстаном и Казахстаном — волосы развеваются, туфли тонут в глиняной жиже, сидящая рядом с пограничником овчарка воет, с колючей проволоки капает ржавчина, начинается дождь. Чемодан уже не спасти, я пытаюсь тащить его волоком, как бурлак, меня догоняет коллега и говорит: «Напишите-напишите про это! Я даже название вашим запискам придумала “На шпильках по регионам”».

Кыргызстан — это мой дом, это моя вторая Родина, это я. Где бы я ни находилась, мой глаз ищет горы. Чтобы желто-красно-зеленые склоны и белая снежная шапка. И в небе пусть парит неторопливая хищная птица. Размах крыльев — как у самолета, окраска — как у старого дуба. А еще, пожалуйста, озеро с чистой, прозрачной водой. Не теплое море, не бушующий океан, а голубое озеро и берег с красным песком.

Который день мы едем с водителем и переводчиком от села к селу. Внедорожник подпрыгивает, водитель не скрывает своего раздражения — какого черта мы мотыляемся как неприкаянные, месим снег то на кыргызо-китайской, то на кыргызо-узбекской границах, портим настроение пограничникам.

— У меня есть знакомые гиды, они могут рассказать много интересного про озеро Иссык-Куль, заповедники, святые места, — в который раз начинает водитель.

Наивный. Мы объедем весь Кыргызстан и будем разговаривать только с теми, кого нам пошлет случай. Специально подготовленные герои — суррогаты для суррогатов — мое журналистское прошлое. Я не хочу к нему возвращаться.

Каждый наш выезд сопровождается снегопадом, предупреждениями гидрометцентра и МЧС о сходе снежных лавин, тумане и гололеде. Любой гид вам скажет, что знакомиться с Кыргызстаном лучше летом. Летом много солнца, цветов и фруктов. Летом водопады, загорелые лица, обнаженные плечи. Летом открытые юрты, запах дыма, аромат плова. А я вам скажу, что знакомиться лучше зимой. Зимой меньше врут.

Бишкек остался в серой дымке. Труба ТЭЦ и трущиеся друг о дружку автомобили растаяли, испарились. Я снова ощутила запахи. Мой нос опять задышал.

Типовые советские застройки, уродливые элитки, пластик и металл, мишура и каменный сорняк — мой маленький, мой беззащитный город.

Архитектор, чьей руке принадлежит добрая часть лучшего, что есть в Бишкеке, как-то мне рассказывал: «Звонит старинный приятель и просит устроить сына в хорошую строительную компанию прорабом или строителем. Я его спрашиваю, а образование у сына есть? Приятель говорит, да, диплом юриста. Ну, я говорю, тогда не переживай, найдем парню работу! У меня есть связи на военной базе, там нужен механик, ремонтировать реактивные двигатели. Приятель искренне удивляется, говорит: какие двигатели? Он же в этом не разбирается! Я его спрашиваю, а с чего ты решил, что он разбирается в строительстве? Приятель, конечно, обиделся».

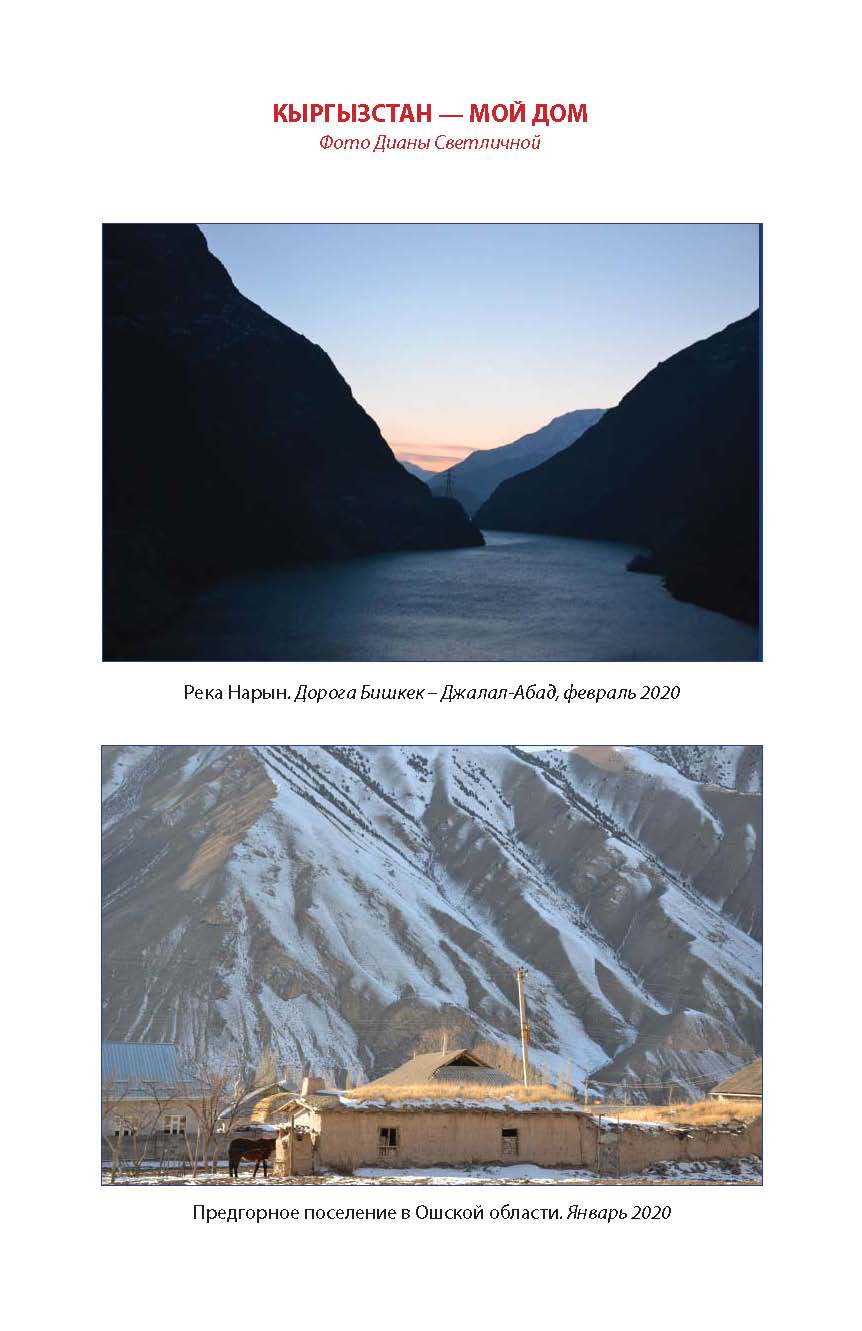

Едем в самую туристическую часть Кыргызстана — Иссык-Кульскую область. «Кукурузы! Рыбы! Куруты!» Горы хранят музыку лета. Если остановиться сразу за Боомским ущельем, высокие голоса польются и зазвучит: «Мед! Кумыс! Облепиха!» Зимой по обочинам дорог здесь стоят неподвижные люди, их тела из тумана, голоса их как ветер. Бросьте в пропасть монеты. Пусть вам будет ак жол!

Иссык-Куль зимой — ледяная вода, пустынные пляжи. Город на въезде — Балыкчи (Рыбачье на русском), здесь когда-то было много рыбы и консервный завод. Вон те ржавые развалины тоже когда-то были чем-то важным. Ветер воет, истово жалуется. На боль в пояснице, подагру, мигрень. Дома жмутся друг к другу, из труб идет дым. Одинокая собака стоит на свалке, задрав голову, как будто пытается что-то вспомнить. По железнодорожным путям идут мальчишки с сеткой-авоськой.

Всегда мечтала посмотреть на озеро с вышки зернохранилища. Не знаю, хранят ли тут зерно, но высокое, многоэтажное здание зернохранилища кажется еще вполне жизнеспособным. По фасаду идет металлическая лестница. Подбиваю к безрассудству переводчика. Он молод, горяч, но хочет жить. Сопротивляется. Входим во двор зернохранилища — светлая память прошлому: беленый заборчик, беленый домик. Стены, рамы, двери — все в двух бело-голубых казенных расцветках. На двери — обернутая в полиэтилен формата A4 надпись «ЛАБАЛАТОРИЯ».

Моя классная руководительница говорила так. А еще — «калидор» и «тубаретка». Я не знала более активной женщины. У нее были синий автомобиль «Жигули», несколько огромных собак, связи во всех инстанциях и дочь с кукольным лицом. Ни одна учительница не любила наш хулиганский, невыносимый класс так, как она.

В ЛАБАЛАТОРИИ крашеные полы, крошечные окна, беленые стены, огромное количество экзотических цветов в горшках — маленькие джунгли. Цветы жирные, самоуверенные, растут вверх и вширь, ползут по стенам, занимают большую часть комнаты. Одна моя подруга говорит: цветы хорошо растут там, где много сплетничают. Другая уверена: зелень «колосится» от классической музыки. Музыки не слышно. Из-за цветка выходит крошечная сказочная бабушка. Ну, здравствуйте, сплетница!

Хозяйка джунглей отговаривает меня лезть по лестнице. Лестница, вроде, крепкая, никто не жаловался, но ветер — чертяка, бывает, сносит мужиков, особенно пьяных. И вообще без разрешения главного — нельзя. А кто тут главный? А вон он, в соседней комнате сидит. Начальник зернохранилища. Соседняя комната тут же — как я ее не заметила? Вот же дверной проем без двери. Переступаю порожек — какое-то кино: за канцелярским столом сидит мужчина в меховой шапке и дубленке, читает газету. Здравствуйте-здравствуйте! А где зерно? А что хранится? А можно наверх?

Выходим во двор все вместе: мы с переводчиком, бабушка из сказки, мужик из кино. Задираем головы на металлическую лестницу. Молчим. Ветер свистит, ушам больно.

Ну а что? Лезьте! Надо так надо! В конце концов, это только зерно в дефиците, человеческого материала хватает. Мне уже и не очень-то хочется лезть, озеро и так прекрасно видно. Но откуда-то из недр старого бункера выходит на полусогнутых сильно нетрезвый мужчина, с легкостью вскакивает на железные балки перед лестницей и элегантно протягивает мне руку.

Очень страшно. У меня дрожат колени, из-за ветра ничего не слышно, лестницу трясет и мотыляет. Я позорно проползаю треть пути, прилипаю к железяке и, как раненое животное, сползаю вниз.

Возвращающиеся домой коровы (я не знаю, куда ходят коровы зимой), их большие все понимающие глаза и просвечивающие на солнце уши возвращают мне веру в жизнь. Я нахожу в себе силы дойти до забора с надписью «Яхтклуб» и посмотреть в лица заливающимся лаем собакам. Они видели мой позор на лестнице и активно высказываются по этому поводу.

К яхтклубу подъезжает роскошная машина. Ее тонированные стекла, переливающиеся диски и сияющие фары на фоне ржавого забора, свалки и покосившегося дома выглядят как НЛО. Собаки замолкают и делают серьезные морды. Из машины выходит маленький человек, у него тонкие ноги, почти детские руки, хрупкая шея, наивное выражение лица. Мужчина открывает своим ключом ржавый замок яхтклуба, подходит к присмиревшим собакам и спрашивает: «Че, жрать хотите?»

Едем дальше. Каракол (бывший Пржевальск), главный город Иссык-Кульской области, зимой живет с оглядкой на горнолыжную базу. Наш отель с камином, шкурами краснокнижных зверей и внимательным персоналом ориентирован на иностранных гостей. Здесь тепло, светло, вкусно.

— Поехать завтра с нами кататься! — приглашает меня сосед-викинг из отеля. Он приехал в Кыргызстан в третий раз и чувствует себя тут своим. «Саламатсызбы» и «рахмат» в столовой за завтраком и за ужином. С ним трое рыжих худосочных друзей-немцев, они чуть скромнее, только улыбаются и машут при встрече.

Гуляем с переводчиком по ночному Караколу. От центральной площади с памятником вождю пролетариата до старинных церквей. На улицах пусто, тихо, темно. Свет горит только возле административных зданий. В который раз мимо нас проносится с мигалкой и воем милиция. Во многих домах закрыты ставни.

Утром на выезде из Каракола нам встречается похоронная процессия. Небольшая группа людей в разноцветных дутых куртках идут вслед за черным гробом.

— Русского хоронят, — замечает переводчик.

— Не по-христиански это, — отзывается водитель. — Наши хоронили бы в обед. Зачем с утра? Нет, не русского…

— И не мусульманина, — говорит переводчик.

Проезжаем мимо кладбища. Его ворота призывно распахнуты. На утреннем солнце переливаются обледенелые ветви деревьев, сквозь них видна синяя гладь Иссык-Куля. Из ворот кладбища выходит человек в черном тулупе. Он как будто из другого времени, из другого мира. Лицо его не выражает никаких эмоций. Я понимаю, что он вышел специально ко мне.

-— Я слышала про поселение, которое было здесь неподалеку, однажды жители этого села выкопали останки всех своих и исчезли, может, вы знаете, что это было?

— Это балкарцы были, — отвечает мне человек в тулупе. — Сталинские переселения знаешь? В сороковых годах это было. Часть этого народа расстреляли, часть к нам отправили. Они тут долго жили, пока не разрешили им обратно вернуться. Перед тем как вернуться, они своих и выкопали. А ты, поди, всякие глупости слышала? Своих они забрали. Чтобы в родную землю закопать.

С главной дороги мы сворачиваем на проселочную. Машина ползет вверх. У нашего водителя снова портится настроение.

— У жены цех, девчонки шьют платья для России. Мы должны лепить бирку «Сделано в Кыргызстане», а заказчик из Москвы истерит, чтобы мы не пришивали этикетку, — рассказывает водитель.

— Почему? — спрашивает переводчик.

— Ну как почему? Они же шлепают потом этикетки западных брендов и продают в двадцать раз дороже! — почти кричит водитель.

— А вам что, жалко? — не понимает переводчик.

— Меня достали уже все эти вруны! Они же всё так продают — и бензин, и продукты, и лекарства!

А дорога сказочная. Горы то с круглыми верхушками, то с острыми шпилями, синие ели, вечнозеленые туи. То вот розово-белый склон, а по хребту синяя полоса, колючий загривок, будто шерсть дыбом. Бесконечная даль, совершенно алтайский пейзаж. В ушах звенит. Сквозь ресницы смотрю свое любимое кино.

— Деееда! — Кричу вслед уходящему парому. На пароме люди в брезентовой одежде. Замерли, стоят, как неживые. Паром режет воду, за ним рассеченная река срастается вновь. На том берегу Оби жирная трава. Дед взял с собой косу, бабушка собрала обед. Сена много не бывает. Чернушка жует день и ночь. Дед снова меня не взял. Сказал: комары сожрут.

Я стою на глинистом берегу, скользкий ил уходит в воду. Вода серая, небо — как полинялая тряпка, между небом и водой яркая зеленая полоса. Я щурюсь, пытаясь разглядеть подробности этой полосы, но ничего не выходит — далеко. Размытый пейзаж, бесконечный простор. Я стою в центре Вселенной, все вокруг принадлежит мне.

— Жыргалан! — врывается в мое кино голос переводчика. — По-русски это как бы «Долина радости».

Я мгновенно просыпаюсь, навожу резкость на радость, прижимаюсь лбом к окну. В низине — присыпанный снегом поселок. Меньше сотни домов, большая часть из них выглядят нежилыми. На въезде — заброшенные штольни. Когда-то давно этот поселок славился своим углем. Спускаемся к заброшенным шахтам. Они залиты водой, вода замерзла так, как ей вздумалось. Одна шахта — распахнутая пасть акулы, акула замерла и ждет своей жертвы, семь рядов острых зубов торчат сталактитами, только потеряй бдительность, только подойди ближе — акула выпрыгнет из воды, и уже не спастись. Из-за шахты выходит мужичок в хлипкой курточке. Он нас не ждал. Я набрасываюсь на него с вопросами. Он моргает своими синими глазами, на все соглашается — и показать, и рассказать, и провести, и познакомить. Я на две секунды отворачиваюсь, чтобы достать фотоаппарат, этого времени ему вполне хватает, чтобы исчезнуть.

Вторая шахта — нора в горе. Снаружи мороз и солнце, тишина. Внутри духота и темнота, стук молоточков. Рядом с шахтой будочка — кузов старого ПАЗика, в ней самовар и мальчишка в робе защитного цвета. Красными руками чистит картошку, рядом старинный кассетный магнитофон, из динамиков Таня Буланова поет «Ясный мой свет». Парень не удивляется нашему появлению, отвечает на приветствие улыбкой. Пунцовые от мороза щеки, белые, как в кино, зубы. В норе его старший брат и еще двое мужчин. Все они потомственные шахтеры, все они зимой и летом добывают уголь. Я никогда не была в шахте, но мой дед по папиной линии был. День шахтера в моем детстве — великий праздник! Анжеро-Судженск, угольные копи, рано стареющие и тяжело умирающие люди.

— Можно в шахту с вами? — прошу молодого человека.

— Можно, — просто отвечает он.

Идем в темноте. Парень светит мне под ноги, мои ноги разъезжаются, я по щиколотку в воде. Тихо, неторопливо болтаем про всякую чушь. У парня приятный голос, с ним спокойно. Как будто тысячу лет знакомы.

— Средний брат в России работает шахтером. Это же у нас в крови. После шахты не сможешь уже работать нигде. Земля зовет. Невозможно объяснить.

В шахте я беру интервью, делаю фотографии. Мужчины в касках спокойны и уверены в себе. Разговаривают, не отвлекаясь от работы. Стучат по породе, собирают отвалившиеся куски в кучу, забрасывают кучу в кузов. Так добывали уголь в древности.

Через какое-то время я понимаю, что мне тяжело дышать, очень жарко и кружится голова. Я стараюсь делать вид, что все в порядке, но боюсь упасть. В шахте не работает вентиляция.

Мой проводник ведет меня из шахты. Снова светит фонариком под ноги, снова мои ноги разъезжаются, снова я по щиколотку в воде.

— Скоро уже будет виден выход, — подбадривает меня парень, из динамиков его магнитофона Таня Буланова просит меня: «Не плачь!»

Вечером пьем чай в доме у одного из шахтеров. Он недавно вернулся из России, работал там таксистом, не хочет об этом вспоминать, шахтер не должен предавать свое дело. Вот еще — крутить баранку! Позор!

Перед нами накрытый стол, он усыпан боорсоками, в доме пахнет свежим хлебом, бегают дети. Я хочу сделать фотографию хозяина дома, прошу его сесть за стол, он отшучивается, смеется, говорит: фотографируй мать и детей. Из кухни приходит его ладная, справная жена, у нее круглое лицо и светящиеся глаза, она руководит этой вселенной.

— Ай, сядь давай! Что ты человеку мешаешь работать! — прикрикивает она на хозяина дома. Мать хозяина прикусывает губу, втягивает голову в плечи, становится похожей на старую черепаху.

Шахтер-таксист садится во главе стола, делает строгое лицо, я щелкаю несколько раз затвором. Угнетенная женщина Востока смеется, разливает по чашкам кофе. Я спрашиваю ее про чай и пиалки, она отвечает, что это уже не модно.

Мы продолжаем колесить по селам Иссык-Кульской области. Одно ближе к границе с Казахстаном, другое к Китаю. Все эти села разные, везде свои порядки и традиции. Где-то живут совсем по-советски — собираются в клубах, вместе отмечают праздники, шьют костюмы на Новый год, устраивают спортивные соревнования; где-то отгораживаются от старого, пытаются жить по новым правилам, учат английский язык, участвуют в проектах, встречают туристов.

— Готовы мать родную продать, только покажи им деньги, — изливает нам с переводчиком душу подвыпивший мужчина в администрации села. Мы зашли туда в поисках главы поселка, а нашли этого уставшего человека. Ему хочется поговорить и дать интервью на все возможные темы — «знаете, сколько я могу рассказать», — но мне кажется неправильным пользоваться беззащитностью этого человека, и мы ходим вокруг да около администрации — от разрушенной школы до новой мечети — пока не становится темно.

Нет, не любят в этих краях туристов. Нет, не радует здесь никого чужое любопытство. Здесь нет заборов, нет закрытых дверей, здесь все нараспашку, все свои.

— Не надо делать из нас зоопарк. Мы здесь живем. И дальше хотим просто жить. Уберите от нас свои камеры, — говорит подвыпивший мужчина.

Южный берег Иссык-Куля — люблю здесь каждую песчинку. Красные горы, изумрудная гладь. Волны шепчут свою сказку. Тихо-тихо, сладко-сладко. Я не отрываясь смотрю в окно, я снова вижу кино.

— Пааап! — Игривое, неугомонное эхо дразнится, копирует мой писк. Вторая неделя на пасеке. Папа научился печь лепешки и собирать мои волосы в хвост. Ночью мы изучаем звезды, днем — поведение пчел. Пчелы меня не любят. У меня затек глаз и опух нос.

Каждый день мы ходим к роднику и собираем чабрец. Я видела, как горная река унесла корову и как пчелиный народ чуть не сошел с ума, потеряв свою королеву. Папа говорит, пчелы — самые умные существа на Земле.

Я стою на дне глубокой чаши, куда ни глянь — Тянь-Шаньский хребет. Горы тянутся к самому небу, неба мало, беркут считает, оно принадлежит ему. Я не знаю, что там за горами, я не знаю, что будет завтра. Я маленькая птичка. У меня два крыла.

Нарынская область. Крошечное село. Вокруг горы, рядом река. На веревке сушится белье. Белая простыня, белые наволочки, белый пододеяльник. Ветер приподнял края пододеяльника, он, как парус, взметнулся ввысь, замер. Еще немного — село оторвется от земли и, приподнявшись, поплывет среди облаков.

Хозяйка зовет нас к столу. У нее гостит свекровь. Муж хозяйки чабан. Он пасет яков высоко в горах, спускается вниз на выходные. Сегодня такой день. Хозяйка готовит куурдак, она напекла лепешек и выставила на низенький стол все, что у нее есть: яблоки, орехи, мед. А еще хозяйка приготовила деликатес — салат-винегрет.

Овощи в селах Нарынской области — дорогое удовольствие, за ними нужно спускаться вниз за тридцать километров, и стоят они в этом районе дороже, чем мясо, потому что вокруг одни животноводы и ни одного огородника. Пьем чай, делимся рецептами, вдруг с улицы раздается гул, земля дрожит. Сыновья хозяйки выбегают на улицу, вслед за ними мчится мать. Отец спускается c гор — гонит вниз яков.

Яки — сказочный народ. Их мощные тела маневренные и изящные, лица умные и выразительные. Я не решаюсь подойти к яку ближе, чем на три метра, меня охватывает животный страх. Чабан спешивается, проходит мимо огромных лохматых зверей легкой походкой, идет к дому, сыновья висят на нем с обеих сторон, собака заглядывает ему в лицо. Чабан подходит к матери, обнимает, целует. Жене достается его мимолетный взгляд. Жена суетится у стола, бежит за кувшином теплой воды, льет воду на руки мужа, делает озабоченное лицо, смотрит в пол. В дом входят братья чабана. Один в традиционной национальной одежде, второй в спортивном костюме. Жена чабана передает кувшин сыну, сама бежит к столу. За столом уже сидит свекровь, ломает лепешки, раскладывает по пиалам масло и каймак. Все садятся за стол, складывают ладони лодочкой, со словом «аминь» омывают лица невидимой водой. Жена чабана вносит в комнату ароматный куурдак. На большом блюде много мяса, картошки, лука. Собравшиеся разбирают по тарелкам угощение, гудят, смеются. Чабан оборачивается в сторону жены, видит ее спину, пока все заняты едой, он резко шлепает ее по спине и отворачивается. Как в школе. Она вздрагивает, незаметно улыбается, делает вид, что ничего не произошло.

Через несколько дней я окажусь в дорогом бишкекском клубе на вечере джазовой музыки. Там будет много красивых пар — мужчин в костюмах, женщин в платьях. Они будут заказывать виски, курить, говорить об искусстве и политике, обниматься, трогать друг друга. Я буду смотреть на них во все глаза, прислушиваться к их разговорам, но никого из них не запомню. Перед моими глазами еще долго будут стоять лица шахтера, чабана и могильщика. А в ушах будет звучать песня Булановой «Не плачь!»

* * *

Выезд в южный регион Кыргызстана зимой — всегда авантюра. Дорога непредсказуемая, погода изменчивая. Перепады высоты, ледяной серпантин, вероятность схода снежных лавин. От белого снега больно глазам, от яркого солнца горят щеки.

Шестьсот километров тишины. Двенадцать часов живописных пейзажей. Крошечная клякса на карте — на деле оказывается бесконечной дорожной лентой. Сразу за Бишкеком воздух меняет запах и вкус. Хочется взять большую стеклянную банку и законсервировать ветер. Пожалуйста-пожалуйста, цивилизация, не приходи в наши горы!

Суусамырская долина (в теплый период это открытый курорт) зимой сладко спит. Уже через пару месяцев здесь будут стоять юрты, пастись лошади, над казанами поплывут дым, пар, аромат жареного мяса, люди из самых разных частей Кыргызстана приедут сюда на кумысолечение.

Серая трасса — как прорубь в озере: по краям белая вата, кое-где в ней проторены тропки, кто-то из водителей или пассажиров шел двести, триста, пятьсот метров к оставленному в белой пустыне туалету — маленькой белой точке на большом белом листе. В это трудно поверить, это трудно представить.

Высота две тысячи четыреста метров, облака цепляются на макушки гор, снег подтаял, дорога блестит. Водитель опытный, едем не торопясь. На небольшом пятачке рядом с фурами стоит собака — крупная, лохматая, чего-то ждет. Водитель снижает скорость, собака стоит. Приближаемся. Почти поравнялись. Собака решает перебежать дорогу, на середине пути ее длинные лапы разъезжаются в разные стороны, она понимает, что не успеет, поворачивает обратно, скользит. Этот кошмар будет сниться мне до конца жизни. Я помню морду этой собаки. Я видела ее глаза.

Водитель ударяет по тормозам, выкручивает руль, но… В машине закончился кислород. Я готова к сходу снежной лавины, к обрыву, к столкновению, к полету.

— Мы должны ее похоронить! — единственное, что могу я произнести.

— Нам нельзя останавливаться, за нами идут фуры, — отвечает водитель.

На моих руках умирали домашние животные. Умирали от болезней и старости. Я гладила их по голове, говорила им глупые слова, успокаивала себя мыслью, что природа знает, как надо. Но здесь природа наблюдала за тем, как жизнью распорядились мы — три идиота в железном драндулете.

— Мы должны были ее похоронить! — повторяю я уже на спуске. Я не помню, сколько времени до этого моего полукрика-полушепота мы ехали в душной тишине. На моих словах машину дергает, ведет юзом, подбрасывает вверх.

—Ко-ле-со! — в полете выдыхает водитель.

Мы все выжили. Никто не пострадал, никто почему-то не испугался. Никого не смутило разорванное в клочья колесо. Для более длительного полета нам не хватило двух-трех метров. Пропасть сияла белизной.

Колесо всегда можно заменить. Колесо ничего не чувствует.

Мы двинули дальше. Через неосвещенные тоннели, туман, по гололеду. Без эмоций, без чувств, без мыслей.

Южные города Кыргызстана в дымке тумана. Утренний и вечерний азан, бородатые мужчины и укрытые с ног до головы женщины, шумные рынки, гортанные звуки, мечети и медресе. Более густой восточный замес, больше специй, эмоций, страстей.

Чтобы почувствовать город, отключаю гугл карты, навигаторы, связь. Со мной переводчица, та самая коллега, которая желала «по регионам на шпильках». Мы — две женщины среднего возраста, одни на юге, без мужчин.

После длинного рабочего дня очень хочется есть. На юге вообще всегда хочется есть. Идем по центральной улице Оша, ловим ароматы, ищем плов. Навстречу нам мужчина с бородкой — сразу не поймешь, хипстер или правоверный — с ним молодая женщина в хиджабе и мальчик лет пяти. Я прошу мужчину сориентировать нас на предмет чайханы с пловом. Он уверяет, что любой таксист знает район мечети и трех чайхан. Рекомендует ехать туда. Мы с коллегой несем этот пароль первому попавшемуся таксисту. Таксист с визгом срывается с места, въезжает в узкий тоннель, мчимся по махале — глухие заборы-заборы-заборы, в конце тоннеля фонарь. За фонарем маковка мечети, поворот в новый тоннель, в одном из домов распахнуты ворота. Мы сомневаемся, отказываемся выходить. Таксист уверяет: приехали. Сдачи у него нет. Идем вместе с таксистом, озираемся по сторонам. Странное место для чайханы. Переводчица нервничает, я вдруг чему-то радуюсь — место для своих, тут, наверное, самый вкусный плов. Входим во двор, традиционный узбекский дом в два этажа. Окна — цветная мозаика в пол, внутри жизнь, свет, тепло. Во дворе много машин разных марок из разных областей. Входим в открытую дверь — что-то похожее на кухню, там женщина без настроения. Наше приветствие повисает в воздухе, она не церемонится, не глядя на нас, ищет размен таксисту. По двору идет молодая узбечка с большим тяжелым подносом, на подносе десять маленьких чайников. Я бросаюсь к ней, спрашиваю про плов. Она проходит мимо меня, как мимо сухого дерева. Я догоняю ее. Все это как дурной сон.

— Нет тут никакого плова, — сквозь зубы отвечает мне красавица. И ответ этот наталкивает меня на неприятные мысли. Я внимательнее осматриваюсь, вслушиваюсь в звуки из-за стеклянных витражей. За витражами слышен женский смех. Женский смех бывает разным.

«С твоим смехом только в публичном доме работать!» — говорила моей коллеге редактор одного издания.

— Куда ты нас привез, паразит?! — набрасывается на таксиста моя переводчица.

— Я думал, вас тут ждут, — оправдывается таксист.

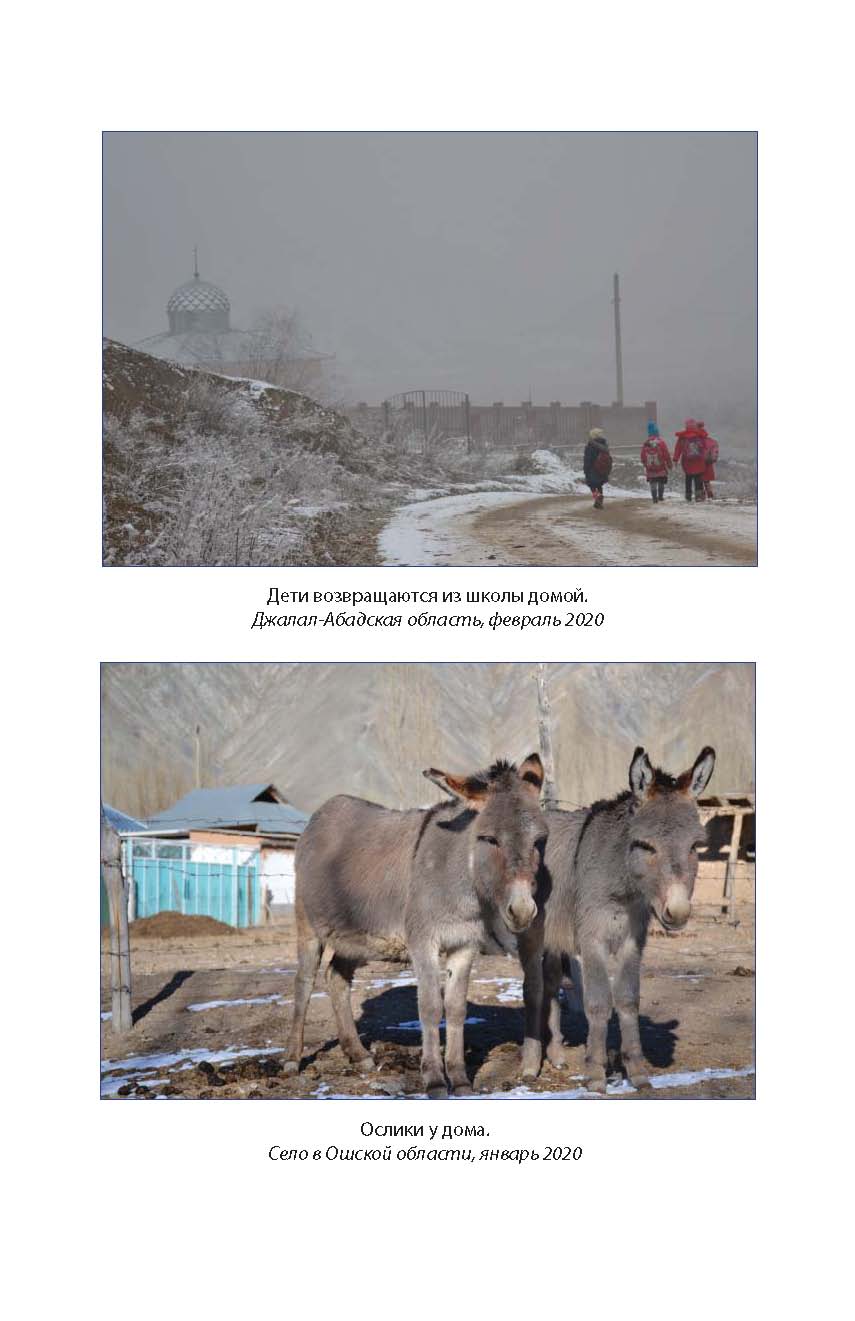

Утром новые села. Предгорные поселения. Дома стоят на подвижном склоне, один дом висит над пропастью. Внизу вместо ржи — бурлящая река. Гора старается не дышать, при малейшем покашливании дом поползет вниз, обрушатся стены, окна, три дерева у входа, привязанный к дереву конь.

— Что же они?! Как же?! Надо спасать! Надо им сообщить! — разговариваю сама с собой я.

— Это киргизская рулетка. Никого спасать не надо! — говорит моя переводчица. — Они прекрасно все знают про гравитацию, характер горы и скорость реки.

В Джалал-Абадской области живем в гостинице с печным отоплением. Стоит она дороже, чем отель четыре звезды в Караколе. В гостинице холодно, неуютно, сыро. В пять утра приходит истопник. Ковыряет кочергой в печке, матерится на двух языках. В гостинице высокие потолки и густоголосое эхо. Двуязычная стена на заре говорит голосами Венечки Ерофеева и базаркома. В семь утра в комнате почти тепло.

Сёла возле китайской границы богатые, технически продвинутые. Практически в каждом доме на стенах тонкие телевизионные панели, кухни в миксерах, блендерах, пароварках. При этом угощение подают из казанов. В одном маленьком домике без забора и водопровода (водопровода нет не только в селах, но и в большинстве городов) я видела круглого робота-уборщика.

Главная проблема южной части Кыргызстана — отсутствие в помещениях туалетов. Входишь в огромную тойкану (ресторан) — натяжные потолки, позолоченная лепнина, мраморные лестницы, кожаные диваны — шик и блеск, роскошь, а туалет на улице.

Одна моя знакомая в Бишкеке выкупила целый этаж в многоквартирном доме. Главной целью перепланировки ее нового десятикомнатного жилища стал перенос санузла из одной части в другую — самую дальнюю. Она заплатила за это огромные деньги, намучилась, получая разрешения, устала от возмущения соседей. Я спросила ее, к чему столько возни? Она ответила, что, будь ее воля, она вообще вынесла бы туалет во двор, потому что отхожее место не должно находиться рядом с местом сна и приема пищи.

Баткенская область — самая южная часть Кыргызстана, она граничит с Узбекистаном и является отдельной областью всего двадцать лет. Здесь меньше животноводов, больше садов, люди занимаются огородничеством и торговлей. Здесь мягкая зима и беспощадно жаркое лето. Пока на территории всех остальных регионов Кыргызстана лежит снег, здесь уже вовсю цветут сады. По дороге из Баткена мы встречаем одиноких женщин с пилами, секаторами, садовым инвентарем. Они обрезают деревья, подвязывают кустарники. Знакомимся, общаемся, узнаем про жизнь без мужчин. Целые села становятся женскими, мужчины уезжают на заработки в Россию, многие там остаются, женщины превращаются в амазонок. У них уверенные лица, сильные руки, они ни на кого не надеются, рассчитывают только на себя.

Вечерами в Баткене страшно. Это единственное место, где мне было страшно. Зияющие черные окна пустующих домов, полуразрушенные здания, неосвещенные улицы. Днем центром города становится небольшой рынок и общественный душ.

Рядом с куцым рынком — здесь нет того изобилия, какое царит на рынках Оша или Бишкека — пластиковое помещение: по одну сторону туалетные кабинки, по другую душевые. Это помещение пользуется повышенным спросом у местного населения. С утра и до вечера здесь очереди. По одному и целыми семьями приходят сюда люди с полотенцами и банными принадлежностями. Вот женщина с детьми, вот молодые парни, вот бородатые аксакалы. На входе объявление на киргизском языке: «Туалет 10 сом, душ 50 сом. Мыться не больше 20-ти минут». Пока одни моются, другие обсуждают городские новости.

В центре Баткена стоит киргизская статуя свободы — летящая женщина держит над собой символ киргизской юрты — тундук1 . Когда такую же статую поставили в центре Бишкека, началось светопреставление. Мужчины в национальных калпаках (да-да, у Буратино колпак, а у киргиза калпак) стонали и стенали — как можно, куда мы катимся! Дескать, женщине доверили мужское, перечеркнули традицию, опозорили! Статую с бишкекской площади убрали. А в Баткене она никому не мешает. Стоит себе, смотрит в светлое будущее.

В крошечной школе одного из сел Джалал-Абадской области я провела некоторое время в поисках героини для материала. Мы стояли кружком с учительницами этой школы — тринадцатью женщинами самого разного возраста: самой младшей было чуть больше двадцати, самой старшей около семидесяти. Хлипкая крыша старой одноэтажной школы готова была в любой момент съехать, продуваемый чердак выл, как загнанное животное, оклеенные пленкой окна плакали. Учительницы лузгали во дворе семечки и пытались понять, какую именно героиню я ищу.

— Чтобы снимать Нургуль или Бактыгуль, нужно спросить разрешения, — сообщили мне.

— Да, конечно, сейчас я позвоню директору, — охотно согласилась я.

— Ай, при чем тут директор? Нужно, чтобы свекровь разрешила! — пояснили мне.

Я провела достаточно времени в густом тумане на границе между Кыргызстаном и Узбекистаном, услышала массу баек и страшилок про то, как на отдельных участках границы пропадают люди, товары, скот. Во всех этих историях у киргизов отрицательный герой всегда узбек, у узбека киргиз.

В центре Оша на главной площади рядом с памятником вечно молодому Ленину есть сквер. Его называют Русским, потому что тут же в сквере православный храм и воскресная школа. Так вот, в этом сквере стоит памятник, о котором в самом Оше мало кто знает. Это скульптурная композиция: две каменные женщины в национальных костюмах — узбекском и киргизском — склоняют друг к другу головы, рядом стоит колыбель. Никаких подписей у памятника нет. В один из приездов мне повезло встретить экскурсовода, которая рассказала, что на колыбели высечены имена людей, пропавших без вести во время беспорядков 2010 года. Между склоненными друг к другу в скорби матерями висит прозрачная слеза.

— Каждый год материнскую слезу воруют, не дает она покоя вандалам, — говорит экскурсовод. — В обзорных экскурсиях этот памятник не упоминается. 2010 год — это боль и позор нашей страны, нашего народа. Вы и сами знаете.

На древней горе Сулайман-Тоо развевается государственный флаг, с горой связаны самые красивые мифы и легенды киргизского народа. Паломники и туристы стремятся пройти по крутым ее склонам, прикоснуться к вечности, услышать голоса предков. Говорят, что здесь действительно происходит много загадочного и непонятного: незрячие прозревают, бесплодные рожают, парализованные встают. Я хочу в это верить. Пусть будет так.

Я хочу верить в то, что маленькая девочка из крошечного Джалал-Абадского села однажды станет врачом. Мы познакомились с ней почти на бегу, она шла по разбитой дороге с тележкой — худенькая, краснощекая, в огромных галошах, я только спросила у нее про медпункт. Она отставила в сторону свою тележку с кизяком (кизяк — это коровьи лепешки с сеном, для растопки, которыми рекомендовал пользоваться народу один из наших вороватых президентов), посмотрела на меня серьезно, как будто пытаясь понять, не шучу ли я, убрала с лица выбившиеся из косицы волосы и очень серьезно ответила: «У нас нет медпункта. Я выучусь на врача — тогда он тут будет».

Дети из горных сел всякий раз ставили меня в тупик, доводили почти до слез, показывали другой мир. Это маленькие взрослые с высокой культурой общения, с четким пониманием своего предназначения в этом мире. Пишу сейчас и понимаю, что мои слова выглядят пафосно и глупо. Но я не знаю, как по-другому рассказать об этих детях. Они умеют выслушать, они не избалованы и внимательны, они никогда не перебьют, не будут льстить или пытаться понравиться.

— Вы журналист? — спросил меня мальчик, запрягавший лошадь на одной из ферм под горами.

— Я сама уже не знаю, кто я, — зачем-то поделилась я с ним.

— Я очень хорошо вас понимаю, со мной то же самое, — задумчиво сказал мальчик.

Во многих селах со мной разговаривали на английском. Русский язык в киргизской глубинке — язык старшего поколения, дети и молодежь или совсем не говорят на русском или говорят очень плохо. Зато английский — пожалуйста. Волонтеров, туристов, гостей — носителей английского с каждым годом здесь все больше.

Я однажды спросила пожилую женщину, мать чабана, как она думает, почему русские в Кыргызстане с таким трудом учат киргизский, а американцы через несколько месяцев свободно на нем говорят.

— Русские уверены, что их язык все знают, ведь они тут свои, а американцы понимают, что они тут чужие и не стесняются учиться, — ответила мне женщина.

Никогда не забуду вечер в доме почтальона — маленькой смуглой красавицы с опущенными уголками губ. Это было в алайском селе под самыми горами. Мы сидели в маленькой комнате, устланной ширдаками1 , в комнате стояла буржуйка, в буржуйке потрескивали дрова. Женщина достала из своей почтальонской сумки извещения на получение алиментов, их было много — казалось, в каждом доме этого села жили брошенные дети, женщина разложила бумаги передо мной, улыбнулась, сказала: «Если уезжают в Россию, потом уже не возвращаются. Когда же перестанут уезжать?..»

В комнате бегали четыре девочки. Старшая заплетала косички средней, средняя целовала младшую, четвертая девочка — совсем еще куколка в розовом — сидела на коленях у бабушки. За окном смеркалось, завывал ветер, а в этом крошечном доме из одной-единственной комнаты было тепло и уютно, и не хотелось никуда уходить.

И мы долго сидели. Говорили и молчали. Молчали и говорили. Пили чай с молоком. Ели варенье из дикой смородины.

Когда мы с переводчицей встали и сделали над столом «аминь», мама почтальона или, как сейчас, говорят почтальонки засуетилась, заметалась по комнате, достала из закромов варенья, орехи, кумыс, прочитала дорожную молитву, расцеловала нас на прощанье.

Так было в каждом доме, в каждом регионе, с каждой семьей, куда бы я ни приехала. Час назад мы были чужими людьми, скакали каждый на своем коне, а преломили хлеб — и навсегда породнились.

Я пишу на обрывке бумаги свой домашний адрес, номер телефона, прошу хотя бы раз приехать ко мне в гости. Мой кухонный стол совсем небольшой, но это не беда, он вместит весь Кыргызстан. Это небольшая страна. Мы тут все — родственники.