Вступительная заметка Марины Вишневецкой

Опубликовано в журнале Дружба Народов, номер 3, 2007

В Катиных глазах, даже когда они совершенно серьезны, таятся смешинки.

То же в ее стихах, то же в прозе, обескураживающей то беспристрастно-пристальным взглядом, то капнувшей на клавиатуру слезой (“дописывала этот рассказ и плакала” — из Катиного письма), то лукавой улыбкой, неуловимо скользящей по тексту на чеширских кошачьих лапах. В Катиной судьбе — по крайней мере, для постороннего глаза — пока все столь же серьезно, улыбчиво, неуловимо. Окончив в 2004 г. Мордовский государственный университет по специальности “органическая химия” (красный диплом!), она в том же году становится аспиранткой факультета философии, а в ее послужной список тем временем одна за другой добавляются должности: журналиста, телерепортера, вожатого, библиотекаря. И почетная миссия — члена общественного православного совета по канонизации при главе Республики Мордовия.

Надеясь, что у нее на все хватит таланта и сил, я с нетерпением жду от Катя Канайкиной новых рассказов. Мне кажется, что теперь и многие читатели “Дружбы народов” станут делать это вместе со мной.

Марина Вишневецкая

Письмо Ф. Ницще

Куда: На тот свет

Кому: Ницше Фридриху Карловичу

Откуда: С этого света

От кого: рабы Божией Елизаветы

Здравствуйте, дорогой дядя Федор. Вы позволите себя так называть? Просто я русская, и имя Федор мне гораздо ближе, чем Фридрих.

Итак, милый, милый дядя Федя! Мне вас так жалко! Вы даже не представляете!.. Внук и правнук пасторов, маленький мальчик из Реккена, сумасшедший из Лейпцига. Это все вы, дядя Феденька!

Не вы ли сказали: “Нельзя долго смотреться в бездну, иначе она отразится в тебе”? Предостерегли весь мир, а сами, как одержимый подросток, подошли к краю пропасти, чтобы ощутить эйфорию головокружения. Печать бездны носили вы на своем печальном лице долгих 11 лет, да и сейчас в бездну смотрите, в ней и живете, и отражаетесь, а она — в вас. Весело ли вам, хорошо ли? Если даже и не весело, вы все равно там смеетесь — просто для того, чтобы остаться непонятным, непонятым, чтобы не запомниться нам идейным калекой.

Бедный, бедный дядя Феденька. Отчего вы не дали мне шанс затеплить свечечку на помин души вашей? Отчего вы сломались так рано, еще когда вам не было и пяти лет? Помешавшийся отец, маленький брат — оба умерли на ваших глазах. Но, поверьте, милый дядя Феденька, известны случаи и более трагичного детства. Но те дети выжили, а вы — умерли, теперь уж наверно. Причем умерли без единой жалобы, ни одной дозы мести не впрыскивая под дряблую кожу мира.

Чем вы занимаетесь там, дядя Феденька? Ловите на руки падающих, которых сами же подтолкнули? Хотя… У вас и подталкивать-то сил почти уже не было, где ж вам ловить? Интересно, дядя Феденька, вы все так же вопите: “Падающего подтолкни! Падающего подтолкни!” — или вам это уже все равно? Хотя вы были слишком умны, чтобы оставаться равнодушным к подобным вопросам. Ваш острый ум, этот последний выродок моральных ваших качеств, будет колоть в сердце еще не одно поколение.

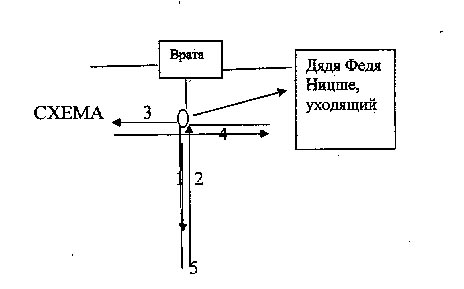

Впрочем, пишу я вам вовсе не за этим. Милый мой, бедный дядечка Федечка! Недавно я узнала, что оттуда, где вы сейчас, можно уйти. Только вы это письмо мое прочитайте, запомните и всенепременно сожгите, благо в огне у вас там недостатка быть не должно. А о том, что прочли и запомнили, никому не говорите, чтобы вас не опередили. Так вот, вечером, когда далеко наверху блеснет Свет Невечерний, выйдите за ворота и пойдите смело вперед. Вам, наверно, крикнут грозным голосом: “Ницше, вернитесь!” Вы и вернитесь, ступая по своим следам, но не до конца, а до половины того расстояния, которое успели пройти. Потом поверните направо и идите, пока вас снова не окрикнут. Повернувшись, опять ступайте след в след, пересеките первое ваше направление и продолжайте путь параллельно вратам, на этот раз влево.

“Ницше, вернитесь! Который раз вам говорю!” То уже вас главный остановит, сказав “который” вместо ненавистного ему “третий”. Вы сделайте вид покорный, милый дядя Феденька, и идите снова до пересечения с первоначальным направлением, а там уж поворачивайтесь спиной к вратам — и все прямо да прямо, с Божией помощью. Будут останавливать вас, кричать, угрожать, а вы идите и не слушайте, потому как получится, что вы своими следами за воротами крест протоптали в снегу, и пока они снег этот не растопят, из ворот за вами никто не выйдет. А вы тем временем уйти далеко успеете.

Чтобы вам было понятнее, я вам, милый мой дядя Феденька, схему начерчу. У вас все получится, вы только верьте. А случай проверенный, я от надежного человека слышала.

Ну, помогай вам Бог, милый дядя Федечка, а я тут за вас молиться буду, насколько сил хватит. Тому самому типу святых молиться, которым вы так неосторожно определили место в прошлом и которых назвали интеллектуально ограниченными. Эх, дядечка Федечка! Ведь и Евангелие проповедовали рыбаки, а отнюдь не преподаватели классической филологии.

Хотя бы теперь, пока вы там еще, будьте осторожней в словах и помыслах. Помните, вы писали: “…можно остаться философом только благодаря тому, что молчишь”. Мне бы хотелось думать, что вы подразумевали исихастов под философами, но, увы… Дорогой мой дяденька Феденька! Как бы мне хотелось ошибаться на ваш счет!.. Спасайтесь, миленький! ВЫ можете! Поверьте в возможность спасения, если вечное тление еще не коснулось вашего органа веры, если вы еще не погрузились с головой в вечное везде, вечное нигде, вечное напрасно…

Да! И еще: когда будете уходить, знамя свое не берите ни в коем случае. Ну, то, помните, которое вы взяли у просвещения, на нем еще написано золотым по красному: “Петрарка! Эразм! Вольтер!” Оставьте вы его, ради Бога, где взяли. Пусть себе лежит у хозяина. Красть ведь нехорошо, дядя Феденька, тем более у вора. Да хоть у кого… Нехорошо, и все тут!

Скажете, а разве Он не украл души праведников у хозяина тьмы вечной?! Нет, дядя Феденька, Он лишь вернул Себе принадлежащее и Собою и для Себя созданное. А вы… бегаете сейчас где-то с безумным взором, ищите Его, кричите, но нет никого на площади, кто бы посмеялся над вами, бедный мой дядечка Федечка. Там всем доподлинно известно, что Он не потерялся, не спрятался, не отправился путешествовать и даже не умер. Зачем вы Его свергали, если уж вправду верили, что Его не было никогда?! Как можно отрицать то, чего нет? Правильно, никак. Потому и думаю я, что вы искренне верили, да и сейчас еще верите, в то, что Он есть. Даже более верите, чем раньше, а потому спастись можете.

Так спасайтесь, милый дядя Федечка, но помните вами же сказанное: “Обманутый, не обманывай сам!” Помните и не обманывайте, обманутый. Покайтесь и не исповедуйте, нераскаянный.

Вы говорили, что “угрызения совести учат грызть”, и умели грызть других и себя. Значит, совестились?! Вы писали, что надежда суть “худшее из зол, ибо удлиняет мучение людей”. И мучились. Значит, надеялись, верили?! Зачем же вы обманывали, бедный мой, обманутый дядя Феденька? Ну, ничего, ничего. Вы, главное, не унывайте и снимите с души вашей эту лягушачью кожу — тщеславие. Не к лицу оно вам вовсе. Честное слово!

Думала, надо ли писать следующие строки… И поняла сегодня, что не могу больше сдерживаться. Милый дядя Феденька, мама часто говорила мне, что, будь вы русским, я была бы Федоровной, а вы — непременно юродивым. И она права.

Много, много еще хотела написать вам, милый мой дядечка Федечка. Вот только знаю заранее, что письмо мое вам не дойдет, потому что адрес неверный. Вы не на том свете. Вернее было бы написать “во тьму внешнюю. Там, где плач и скрежет зубов”. Но рука не поднялась, милый мой дядя Феденька. Вдруг в Наумбурге, или Лейпциге, или в маленькой деревушке Реккен вы успели сделать то маленькое дело, которое потом спасает душу, несмотря на тяжесть обвинений, ибо Милосерден Судия. Вдруг дойдет до вас мое послание или его вам перешлют… В крайнем случае отправят мне обратно, не читая. На это можно надеяться совершенно, ибо Там — не врут. И если все получится, дорогой мой дяденька Феденька, то, даст Бог, и увидимся с вами на том свете. А нет… Так уж простите меня, но не хотелось бы видеть вас и слушать плач и скрежет зубов и самой скрежетать и плакать…

Простите, если что не так, милый дядя Феденька. И да пусть надежда на ваше спасение меня никогда не покинет.

Конец. И Богу слава!

P.S. До востребования…

От 14 сентября 1900 года

Письмо Н.Рукавишниковой

Куда: с. Ужовка

Кому: Наденьке Рукавишниковой

Откуда: г. Нижний Новгород,

ул. Тихоновская, психиатрическая больница

От кого: Веры Бугровой

Милая Наденька!

Выдался шанс передать тебе письмо с Василием (он мне плюшки от мамочки привозил). Петр Петрович не видел и не читал, иначе не позволил бы. Я рассказала Лизаньке-доченьке про моего Феденьку. Василий сначала не хотел нас вдвоем оставлять, мамочка не велела, но я его упросила. В ноги бросилась: “Василий! Не губи, дозволь с моей манюней хоть часочек посидеть. Я ее ручку возьму к себе на колени и глядеть на нее буду, Василий, все время. Когда в другой раз еще увижу? Когда мамочка ее ко мне отпустит? Василий, посмотри на меня. Это я сейчас старая, но хорошо помню — семь лет мне тогда было, — как ты меня на руках в комнаты отнес, когда я в саду упала с яблони и голову ушибла жутко. Не губи, не губи, Василий!”

Ах, Наденька, милая! Что с ним сотворилось тогда… Стоит и сам на колени броситься хочет, а я не позволяю, обхватила его за ноги и не позволяю. Он шапку в руках сжал, бормочет что-то: “Старая барыня заругают, заругают как пить дать”. А руки дрожат, и слезы дрожат, и голос… Весь он задрожал тогда, наш Василий. Мог уйти после реформы, но не ушел, остался, хотя мы и не держали. И я его держать перестала, отпустила, голову обхватила руками, зажмурилась. Мммммм…. Слышу — ушел. Сапогами стук-стук в висок. Но платье не шелестит. Оставил! Доченьку-Лизаньку со мной оставил! Открыла глаза — а она сидит, и вижу, что вот-вот расплачется. “Нет, манюня моя, не надо, не плачь сегодня. Мамочка поправится, вот увидишь”. А она вдруг вся встрепенулась, бросилась ко мне; так и сидели на полу, обнявшись, пока Василий не пришел. Говорили много…

Надя, Надя, милая, я ведь дурочка у тебя, глупенькая. Не выдержала и рассказала ей про Феденьку. Не знаю, что теперь будет. Поверила ли? Побледнела только: “Мама, мама, как же так? Что же ты раньше, мамочка?!” А что — раньше? Как объяснить двенадцатилетней дочери, что ее отец на самом деле немец, преподаватель филологии, философ, поэт, да к тому же еще сумасшедший?.. Так и терпела. А сейчас чувствую — нельзя больше терпеть. Если умру — Лизанька-доченька так и не узнала бы ничего, а если бы и узнала — не простила. Она и теперь не простила: ни меня, ни Феденьку. “Мама, — сказала, — мамочка, я — Дмитриевна, не Федоровна”, — и теребила перчатку все время: вот так, дергала за каждый пальчик, мяла, разглаживала, снова дергала… Не поверила! Наденька, моя доченька мне не поверила! Что же тогда о докторе говорить? Я его понимаю. И Митю понимаю, и тебя — всех вас.

Наденька, милая, милая, ты прости меня. У тебя дети, муж, работа — и я еще со своим бесконечным письмом. Ну, так это единственное, которое доктор не прочтет, понимаешь? Мне нужно рассказать про него, про моего Феденьку. Умру — и забудут, и не узнают никогда. Нельзя! Ведь он велик и горд. Он никогда сам про себя не расскажет. Знаешь, как он мне писал (все свои книги он мне писал, как письма, понимаешь)? “Можно остаться философом только благодаря тому, что молчишь”. А он — философ, и философ в вечности, без исторического чувства. Он — вне времени, мой Феденька. Такой странный: пишет, что все поэты суть эпигоны, склонные ко лжи, а сам — прекрасный поэт. Ах, Наденька! Это все невозможно: таких людей просто не бывает. Самое удивительное в том, что он меня выбрал своим адресатом, меня полюбил. Наденька, милая, он — отец моей дочери, он, не Митя. Не Митя. Митя меня в эту больничку отправил. Для меня ее и построили. Все равно Митя — раб, а Феденька свободен. Знаю, что первопричина зла в свободе, и только в свободе. Умом это понимаю, а верить не хочу. Мой Феденька не злой. Он только слова злые говорит и пишет.

Его не понимают, Наденька. Его никто не понимает, оттого и приключилось с ним в Турине… А ведь это он воспитал мою манюньку, мою добренькую, славную Лизаньку-доченьку, нанося ей раны и прививая в пораженные места все то новое, благородное, что она сейчас имеет. Он больно ударил ее по самой нежной части

души — по вере, разорвал ее грудь, требуя потерять Бога, убить Его. И именно в эту рану, в этот кровавый разъем попали семена любви, милосердия, смирения… Поняла! Я его поняла, а они — не поняли. Он добра хотел, добра и добился. Это только слова злые. И я злая, Наденька. Очень злая женщина. Я ведь ревновала его сильно, а он — знал, видел, но нарочно симулировал, будто не понимает моих действий, моих мыслей. Я писала ему тогда много и часто, он долго не отвечал, а потом выдал афоризмы — десятки чудесных афоризмов. И про женщин тоже. Вот, послушай: “Где мужчина к нам ползет, мигом скука уползет. Как бы умной мне прослыть? Молча черное носить”. Смешно, не правда ли? Или вот еще: “Речь кратка, бездонна суть — для ослицы скользкий путь!” Многие женщины обижаются на него за это, а я — люблю. И он меня любит.

Мы очень с ним похожи, милая Наденька. Даже наши судьбы внешне похожи: у него доктор и у меня доктор, только он где-то в Веймаре, а я здесь, у Кащенко, возле мамочки и моей манюньки. Мне довольно неплохо, а вот Феденьку лечат опаснейшие врачи: они умеют притворяться прирожденными эскулапами, мастерски обманывают, а сами — шарлатаны. Они не любят и не лечат его, моего Феденьку. Ах, Наденька! Если бы я могла уехать туда, к нему!.. Как бы я за ним ухаживала, берегла его, лелеяла! Он встанет утром, а на столе чистая бумага, отмытая чернильница и непременно стакан молока с плюшками. Вот только плюшки — это совсем уже несбыточно. Их могут только у моей мамочки на кухне печь, а пока их до Веймара довезут — остынут, зачерствеют, пудра осыплется. Да что говорить, Наденька! Не пустят меня отсюда никуда уже. Здесь и умру. Вот только дождусь, как уйдет мой Феденька, — и за ним. Он там без меня не сможет. Прости меня, Наденька, немножко погоржусь: знаешь, как Феденька сказал? “Против мужской болезни самопрезрения вернее всего помогает любовь умной женщины!” Ты, наверное, усмехаешься про себя сейчас. Ну, полно. Не буду больше. Лизанька-доченька тоже не любит, когда я об этом говорю. Ей обидно за Митю. Она даже прикрикнула на меня тогда. Ну да Бог с ней. Феденька — мое сердце, а Лизанька — душа. Через нее искупается то, что я дочь своей матери. А мамочка жестокая: видеться нам с манюнькой не дает, опасается, что я ее испорчу. Приезжала недавно — барыня надменная. Гордая, гордая!

“Сама, — говорит, — подхватила заразу немецкую и дочь за собой тянешь? Не дам!”

“Зараза немецкая”! И это — о моем Феденьке, о моем мудреце?! А у него, Наденька, душа — словно лазоревый колокол. Сами ангелы обливаются слезами, когда глядят на нее, потому что видят ее насквозь. А люди не видят. Они заглядывают в нее свысока и наблюдают самое низкое, что в ней есть, вытолкнутое наверх напором любви этих ближних. О, любовь переворачивает душу вверх дном, вымывает из нее всю гадость. Наденька, Наденька, милая, ты прости меня, пожалуйста, за это письмо бесконечное. Скоро Василий уже придет, я его пока в монастырь отпустила, сорокоуст заказать. У него жена умерла недавно — и человека как будто подменили: ожесточился весь, взъерошился. Смотрю на него — и не русского мужика перед собой вижу, а японского самурая, готовящегося к харакири.

Ты знаешь, что Феденька думает о русских? Его восхищает наш народ, особенно — своей нелогичностью. Он считает, что у злых людей нет песен, и его поражает, что у русских они есть. Вот мамочка ругает его: “немец, немец”, и ты, и все тоже ругают. А он Россию больше Европы любит. На Западе — упадочная нервозность дегенератов, а у нас — алогичные песни. Он считает Россию единственной прочной державой, потому что у нас не живут одним днем, не живут быстро, безответственно. Видишь, Наденька, что получается? Чужие любят нашу Родину больше, чем мы сами. Свободная Франция, гордая Испания, великая Германия, и только Россия — немытая… А впрочем, мое ли это дело — сумасшедшей старухи — рассуждать о России? Вот и Василий вернулся. Прости меня еще раз, Наденька, ради Бога, прости. Не знаю, удастся ли впредь выложить все начистоту? Все мои письма читает Петр Петрович, и многие так и остаются у него в столе.

Надя… Когда нас с Феденькой уже не будет, ты непременно увидься с моей манюнькой, узнай, простила ли она своих родителей.

Вот и все. “Кончаю! Страшно перечесть…” Люблю тебя, милая Наденька.

Убогая Вера

P.S. Доктор принес мне Пушкина. Читаю запоем. Кажется, тоже скоро начну писать.

От 23 января 1899 года

Письмо монаху Иоанну (Бугрову)

Куда: Воскресенский монастырь

Кому: иеромонаху Иоанну (Бугрову)

Откуда: с. Ужовка

От кого: Н. Рукавишниковой

Здравствуйте, батюшка Иоанн.

Недавно прочла, что при встрече с монахом нужно сказать: “Спасайся, брат”, а вот про письма, к сожалению, там ничего не было сказано. Не знаю теперь совсем, как к вам обращаться, как называть. У нас в Ужовке многие так и не поняли вашего ухода в обитель, говорили: “Поживет с полгода на монастырских харчах, боль душевную по жене замолит — вернется”. Но вот пять лет прошло, и вы уже иеромонах…

Батюшка Иоанн, вы простите меня, пожалуйста, за это письмо. Отвлекаю вас, наверное, жутко… Теперь война. У нас хорошо, тыл, да и у вас тоже. А там, на Востоке — предательство генералов и смерть солдат.

Не вернулась наша Лизанька, батюшка Иоанн! После первой же атаки у проклятого этого Ляояна было раненых много. Особо тяжелых оперировали прямо на передовой. Она помогала. Выскочила из барака за водой — и с концами… Доктор Иванов написал нам, в Ужовку, потом, что… ох, Господи, прости… увидела солдатика раненого, без ног. Полз к бараку. Кинулась к нему в полный рост, не пригибаясь. Она хоть и невеличка была, но… попали в голову Лизаньке. Всю косынку кровью залило. Солдаты увидели, в барак принесли, живую еще. Доктор распорядился — на стол. А она, маленькая, крестик на груди нащупала и стала у всех прощения просить: “Простите меня, миленькие, простите. Плохо непрощенному умирать. Вы уж меня простите”.

Ничего не смогли сделать. Похоронили там, на чужой земле, и на могилку теперь не сходишь.

А у Верочки на могилке я вчера была… Я теперь к ней каждый день хожу. Своих здесь у меня никого не осталось. Родители похоронены в родовом, а брат Андрюша погиб при Цусиме. У него могила в океане теперь. Я все жду, когда мне получше станет (сердце стало побаливать), поеду туда, отыщу, где нашу Лизаньку положили…

Кроме Лизанькиного письма (которое я в ее шкатулке нашла), вкладываю в конверт и еще письмо — Верочкино. Она мне его с Василием передала, чтобы доктор не прочитал, а то бы не позволил отправить.

Батюшка Иоанн, помолитесь за них, и за меня, грешную, тоже помолитесь. Я бы сама к вам приехала, но сейчас время не подходящее, да и не знаю, можно ли это вообще. Если будет возможность, напишите, ради Бога, как вас увидеть и разрешается ли молиться за раба Божьего (ой ли?) Феодора? Или я уже третий месяц грех на душу беру? А только кажется мне почему-то, не потерянный он был человек. Путаный, сбившийся, а вот не потерянный.

Передаю вам поклон от нашего батюшки Николая. Помоги вам Господь на всякое время.

Испрашиваю ваших молитв.

26 августа 1905 по Р.Х.

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы