Рассказ

Опубликовано в журнале Новый Берег, номер 78, 2022

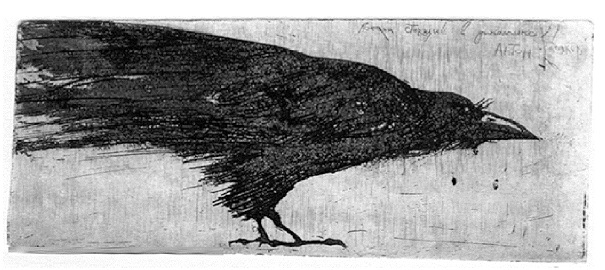

Офорт Антона Кабакова

До дома всего ничего. На скором часа полтора. Только на их станции даже полминуты постоять скорому западло. Так что сиди жди, пока твой приплетётся, а потом будет часов шесть телепаться, фартовые пропуская. Можно, конечно, на вокзал не спешить, но кто лишнюю минуту согласится здесь оставаться? Такой расклад: скоро стемнеет, до поезда ого-го, зато свобода, он среди вольных, пусть немного зачуханный, зато самый вольный, на любого мента насрать: в кармане у него документ. И ваще, не какой-то там малолетка: кто пожелает, тот и шпыняет, а гражданин великой страны, которой все в мире боятся. Одно наше словечко — полные штаны радости наложили: простите-извините, больше не будем. Цыц, говнюки, пасти закрыли! На колени, вафлёры сраные, нишкните и сосите!

Пацаны, когда уходил, ногами по жопе понадавали. Обычай такой, чтоб не вернулся. На привратке напоследок слегка пошмонали. На кой? Что мог оттуда он, освобождённый воспитанник — на зоне малолеток нет заключённых — стащить, скажем по-ихнему? Правда, так, слегка, для порядка на прощанье полапали.

Уже в маршрутке — есть бабки, не бздите, свои, заработанные — ударило в голову: солнце, морозец, девки — каждые сто метров сеансы лови, вино купит и к какой-то подвалит, хорошо бы к губасто-цыцястой, как на картинках, пацаны говорят, он ничего, очень даже собой симпатичный, инструмент у него ого-го, давай поменяемся? На станции в буфете и купит, там и подвалит. А пока можно в окно поглядеть, как маршрутка среди колдобин ползёт, из ям выбирается. На остановке против него как раз девка пристроилась, но он решил: после вина, а то рот не откроется, а ого-го и не встанет. Он, конечно, тыщу раз про баб своих в отряде трепался, только ни одна даже щупать себя не давала. Да и сколько лет ему было, когда сюда привезли.

Зашёл в отряд — сразу по морде, только успел кровать застелить. Пацаны с учёбы вернулись. Один подошёл, спросил, какая статья, потом как зовут, и для начала вмазал не сильно. По морде, потом по почкам: «Со знакомством! Добро пожаловать!»

Как начнёшь, так и продолжишь. Хомут драл всех в отделении, которого был командиром, одних меньше, слабее, других больше, сильней. Умел бить, следов не оставляя. Только двоих своих вафлёров не бил, очень это дело любил: и лупить пацанов, и чтобы брали за щёку. Своих вафлёров от врагов защищал, но ни ложку, ни ручку — ничего их не брал: западло. Хомут на зоне был старожилом, вскорости после его УДО уходил взросляком на новую зону.

Хомут был парнем фартовым. В него кто-то стрелял, когда брали, то ли менты, то ли свои, говорил, что случайно, хотя кто его знает. Попали удачно, руку слегка поцарапало. У Хомута во всю спину наколка: герб, орёл, понятно, двуглавый и буквы: родина-мать. Что родина-мать, зачем, на хрена — не написано, сами, мол, догадайтесь. Потом, когда почти друганами стали, хотел расспросить, но постеснялся, подумал, хорошо бы себе набить, только без надписи.

Дни потянулись, один на другой наезжая, друг на друга похожие: подъём, три раза еда, учёба, работа — столы-стулья для школ сбивать-клеить-стругать, мордобой и отбой. Из его стаи не раз нападали: от одних отбивался, от других синяки получал, в бане сизо отсвечивая.

На воле борзел с раннего детства. В их посёлке ценности были традиционные: мать без отца родилась, известное дело, по пьяни, и он у неё точно так же. После его рождения мать редко трезвой бывала, так что с юных лет научился жить и крутиться, умел за себя постоять, где попросить, где стырить — научился кормиться. На свидания мать не приезжала и писем ему не писала, мол, не люблю писать, хотя и умею. Читать точно умела, в чём можно было каждому убедиться, видя, как, пришёптывая, по слогам слово рожает. Кстати, рожать у неё получалось неплохо, пока не забрали, брат и сестра появились. Он с малышами нянчился, одёжки, игрушки, еду для них воровал, от соцработников мамаше по случаю трезвой, хотя с перегаром, помогал отбиваться.

В зону для малолеток загремел ни за что. С корешами скоммуниздили мотоцикл и по очереди стали кататься, пока не разбили. Скоммуниздили вечером — утром их замели, ему дали два года, прокурор, падла, требовал три.

Только на зоне узнал, что есть вольная воля. Того нельзя, это не можно, но в школу ходи, работу работай, жри что дают, по морде, по почкам от Хомута получай. Тот его невзлюбил, больше всех доставалось. Но теперь всё позади, только домой доберётся, местечко приищет, чтоб кантоваться, мать пить бросить заставит, на работу пристроит, малыши как раз в школу пойдут. Он теперь взрослый. Он в доме хозяин. Они заживут.

А пока маршрутка остановилась возле вокзала. По-взрослому расплатился, вошёл внутрь, осмотрелся: расписание поездов, касса, буфет. Его поезд по расписанию. Касса закрыта. Девок что-то не видно. Буфет свалил на обед. Походил-побродил, посидел-почесался. Рюкзак за спину, вышел погулять по округе.

Март. Прохладно. Смеркается. Надыбал магазин. Зашёл, приценился, купил бутылку портвейна, конфет и рогалик. Продавщица подала, взяла деньги, не моргнув, про возраст его не спросила. Отошёл в сторонку, открыл, тяпнул пару глотков — ничего, сладко, не воняет сивухой, откусил рогалик, конфетой закушал и двинул к вокзалу, где ничего не изменилось: буфет и касса закрыты, девок нет, грязно, воняет.

Сел на скамейку, рюкзак рядом поставил и — выпьет, откусит, закусит, пока не прикончил портвейн и рогалик с конфетами, в телевизор глядя, который рассказывал беспрерывно о победах над нациками-укропами, которые вздумали милитаристский хвост поднимать. Мы вам, суки, поднимем! Век помнить будете! От портвейна в сон клонило, и он задремал. Проснулся — всё то же. Пуще прежнего телевизор лютует, про мощь оружия и цели спецоперации объясняя. Он их знал хорошо, малолеткам на зоне подробно воспитатели объясняли и телевизор включали для просвещения и улучшения нравов.

Из нового — на его скамейке мужик примостился, через минуту оказалось, что того же поезда ждёт, только на три остановки едет дальше, что их взгляды на укропов друг с другом и с телевизором вполне совпадают, что у мужика есть портвейн и рогалик, а на конфеты не хватило, что хорошо бы пройтись, а то скучно, ни буфета, ни девок, что у мужика давно не было, и хорошо бы, чтобы по дружбе, не кочевряжась, пацан ему отвафлял.

Передавая бутылку друг другу, рогалик надвое разломив, попили-поели и двинули в туалет, пустой, холодный, заблёванный, где мужик вежливо попросил его сперва снять штаны и трусы, дать пощупать, чтоб завестись, затем, полапав, ласково попросил его сесть на корточки и, вытащив хозяйство, от которого воняло многодневной немытостью, сунул за щёку — давай, искусство показывай. И как вычислил, что он по этому делу мастак?

И правда, умел. У пьяной матери как-то пьяный мужик объявился. Трахались громко и звонко, она понукала, а тот, судя по звукам, её потчевал не очень-то ловко. Как-то, когда матери не было дома, тот заявился. Слово за слово, он его, до ласки охочего, к делу этому и приохотил. Мать вызнала, но хахаля не прогнала, ему ничего не сказав. И повелось. Мужик приходил, выпить-пожрать приносил, мать шла на кухню хлеб нарезать и всё такое, мужик его раздевал, ласкал языком и руками, потом вытаскивал и давал в рот мороженое-эскимо полизать-пососать. Потом шёл со рта и щёк всё смывать, чтобы, как мужик-шутник говорил, молоко на губах не обсохло, штаны хахаль застёгивал, звал мать, и пили, пока не допивали, и закусывали, пока не кончалось.

Наука эта, его традиционная ценность, ему пригодилась. Можно сказать, жизнь к лучшему переломила. Оказалось, не зря его Хомут мордовал. Его вафлёры через несколько месяцев освобождались, и тот искал им замену, его кандидатом назначив. Когда второй, последний отходную устроил — водка, колбаса, печенье, сгущёнка — вдруг и его пригласили. Поели, попили — его не обносили, не обижали — друганы Хомута дружно отвалили поссать, и они в комнате отдыха с телевизором, который галдел громко, чтобы пацаньё за дверью не слышало, остались втроём. Ничего не говоря, Хомут и уходящий на волю разделись, на него внимания не обращая, и тот стал по полной программе отсасывать, пальцем в жопе Хомута ковыряя, что было для него делом новым. Материнский хахаль в заросшую жопу пальцем тыкать его не учил. Хомут кончил, о щёки пацана вытер конец и спросил: «Понял? Теперь твоя очередь, раздевайся, только не выкобенивайся, сам знаешь, какое наказание и какая награда». Он знал и понимал. Разделся, у Хомута тотчас встал, отсосал, поковырял и заслужил благодарность: по попе лёгкий шлепок. С того времени стал держать хвост пистолетом. А вчера, когда уже у него была отходная, всё повторилось, только тот, кому эстафету передавал, прежде битый нещадно, слегка заартачился, но всё кончилось правильно, и они напоследок закусили сгущёнкой, которую за ужином не дососали.

Мужик по щекам и попе его потрепал, пока одевался, сказал: ништяк, и свалил. В вокзале козла этого не было и в помине. Всё по-прежнему было закрыто, девками и не пахло, зато воняло сильней. До поезда времени много. Сел на скамейку, и ему стало тоскливо: представил, как, приехав, увидит пьяную мать, малых голодных и грязных. Что будет делать в их сраном посёлке, в котором скорым задерживаться хоть на сколько-то западло, где традиционными ценностями всё давным-давно провоняло.

Когда началось, по зоне загрохотало, заклокотало, запузырилось: кому доматывать оставалось немного и кому подкатывало к восемнадцати, того могли взять в армию по желанию, учить, пока нужный возраст не стукнет, и вместо зоны взросляка — на войну. Он очень хотел: всё здорово осточертело, но ему по годам не светило. Другие ждали, верили и не дождались.

Когда мужик сделал ноги, у него кровь закипела, моча ударила в голову, в которой птицами в силках слова Хомутовы забились: «Первое, что сделаю, выйдя, найду укропа и замочу. Пусть потом хоть обратно сажают». И так закипела, и так ударила, и так забились, что живо представил, как бросается на амбразуру, корешей от смерти спасая, Александром Матросовым, как раз по малолетке сидевшим, именем которого ту зону назвали. Вот и его именем назовут.

И так захотелось плакать, неудержимо на весь свет белый рыдать, оплакивая себя, и так кого-то захотелось отыметь по морде, по почкам, так захотелось опетушить, что не было мочи. Кого? Телевизор подсказывал во всю телевизионную глотку, во всю харю выпучив сумасшедшие зенки. Оглянулся. На вокзале никого подходящего не было, и, вообще, не было почти никого, кроме вечного расписания, но далеко не факт, что точно прибудет и прибудет ли вообще. Решил идти поискать, по дороге заглянув в магазин, который, наверное, ещё не закрылся, купить портвейн и рогалик с конфетами. Конечно, для разнообразия можно и пива. Но оно — горькое — его не любил, хотя хахаль и приучал, но не приучил. Незадолго до того, как его залободали, тот исчез, пропал, растворился: говорили, ножичком кто-то пырнул не сильно, но насмерть.

Нацепив рюкзак, двинул решительно. По дороге в магазин никого не приметил. У двери магазина сидел кабыздох. Шуганул. Тот пугливо отпрыгнул и злобно залаял. Хотелось камнем запустить, но портвейн пересилил. На зоне кошаче-собачая живность не заживалась. Самые расторопные и умные, несмотря на обильное питание, вовремя убегали. Задержавшихся под настроение забивали.

Скупившись, пошёл пить, откусывать, закусывать и бродить в поисках девки, которой бы вставить. Но девки не было. Было очень даже пустынно. От нечего делать стал вспоминать по порядку, что сегодня случилось: как вышел он за ворота, которые за ним, щёлкнув, захлопнулись; как сел в маршрутку; как заплатил; магазин возле вокзала, с которым сроднился; мужика и, главное, телевизор, который призывал отомстить. Кому? Этого не услышал. За что? Это не разобрал.

Портвейн забирал. Забалдел. Слегка покачивало. Немного тошнило. Но ничего. Особенно по сравнению с ударами Хомута по морде и почкам.

Раздумывая, может, вернуться и на вокзале перед телевизором дожидаться, наткнулся на остановку маршрутки, от которой сохранился голый остов и скамейка, на которой сидел пацан немного моложе его, в наушниках, падла, музыку слушает. Тихо-мирно подковыляв, нежно спросил, который, мол, час? Тот не ответил. Неуважуха! Дёрнул наушник — тот со скамейки вскочил.

— Ты чего? Одурел?!

— В глаза! В глаза смотреть! — заорал, куму, на малолеток оравшему, подражая.

— Какого ты?

— Фамилия, — ни с того, ни с сего.

— На кой тебе?!

— А по морде?!

— Кончай!

— Сейчас в натуре и кончу тебя, пидарас!

То ли связываться не захотел, то ли пьяного с рюкзаком, наверняка из малолетней колонии, испугался, однако промямлил то ли Мищенко, то Тищенко, неважно, всё равно, блядь, понятно. Взбесился: укроп, словно вожжа под хвост, в то самое место хлестнула.

Через минуту он пацана нещадно метелил, дуплил, как сумасшедший, через две — бешено молотил, через три — весь в крови, голый, тот неумело отсасывал, через десять минут, — кончив, не застёгивая ширинку, он его бил ногами, через двадцать, — устав, тащился к вокзалу, через час — сидел перед полицейским, составляющим протокол, пацан, уже умытый, чуть в стороне, через месяц после суда в родную зону вернули, где его с распростёртыми объятиями и органом, готовым к любви, встретил Хомут, а когда тот ушёл взросляком, он, традиционных ценностей переняв эстафету, новичков мордовал, подбирая, и частенько, когда ему уже отвафляли, по привычке сосал, предупреждая: «Скажешь кому — убью, ты меня знаешь».