Интервью с Борисом Альтшулером и Ларисой Миллер

Опубликовано в журнале Новый Берег, номер 60, 2017

Борис Альтшулер – физик, взявший на себя ответственность за судьбы и права чужих детей. Лариса Миллер – поэт, взявший на себя ответственность за судьбы своих детей, мужа и собственных строчек. Евгений Евтушенко как-то заметил, что всякий раз, встречая Борю и Ларису, он поражался, что эти двое, даже прогуливаясь по Переделкину, всё время что-то обсуждают и им никогда не скучно.

Л.М. Да, и поженились мы в День сурка, второго февраля далекого 1962 года. Очень, кстати, люблю этот фильм. Когда мы начали встречаться, Боря каждый день рассказывал мне одно и то же, даже один и тот же анекдот, забывая, что в прошлый раз все это уже говорил. Он даже иногда начисто забывал, что этот анекдот я сама ему накануне рассказала. Видимо, ему поначалу было очень трудно найти, о чём со мной беседовать. Поняв это, начала говорить я. Боре это очень понравилось – не нужно девушку развлекать.

– Если Борис был таким застенчивым, то как же решился на знакомство?

Л.М. Поначалу была совсем другая расстановка: у меня были приятели, Витя, физик, и его подружка – моя однокурсница. Как-то во время гулянья Витя сказал, что ему нужно отдать абонемент в бассейн «Москва» своему однокурснику по физфаку МГУ. Мы подошли, стоит вот этот красавец и говорит, на мой вкус, ужасно оскорбительную фразу: «Здравствуйте, девочки». А я терпеть не могла, когда меня с кем-то обобщают. Это была первая эмоция. Вторая – это когда мы все вместе пошли ко мне в гости на Новокузнецкую: другой однокурсник Бори и Вити – Дима, который считался моим мальчиком, и та самая подружка-однокурсница с Витей. Борька шёл впереди с авоськой апельсинов. Он шёл так одиноко, что мне стало немножко за него обидно. А третья эмоция – когда мы уже переехали в отдельную квартиру на Трифоновской. В тот серый дом, где когда-то было общежитие Консерватории. Боря пришел с поручением от кого-то. И я решила поставить чайник. А перед гостем поставила банку варенья. Когда я вернулась, банка была пуста. Боря сидел, вытянув ноги так, что перекрыл ими всю комнату. И я заметила, как хорошо он смотрится в узеньких брючках. До этого Боря ходил в мешковатых штанах и куртке. Эта эмоция была решающая.

– А Борис уже был поклонником ваших стихов?

– Стихов я тогда ещё не писала. Правда, в детстве сочинила один стих и одну поэмку под Агнию Барто. А к моменту нашего знакомства я была студенткой иняза, которую по утрам мучил один и тот же вопрос: ну неужели я родилась для того, чтобы всю жизнь преподавать в школе английский язык? Не может быть!

– И вот однажды…

– И вот однажды осенью, примерно через десять месяцев после нашей свадьбы, я, гуляя с Борей на Рождественском бульваре, в странном предчувствии присела на скамеечку, достала ручку, тетрадку (всё-таки преподаватель!) – и вдруг написала стишок. И мне понравилось. Не столько стишок, сколько состояние, в котором я пребывала.

Б.А. (цитирует)

«Я иногда люблю бродить по улицам,

Смотреть по сторонам и на прохожих,

Бывает, и они посмотрят тоже,

Порой помягче, а порой построже…»

Л.М. В надежде почаще испытывать это состояние я принялась сочинять. Поначалу все было драматично: я тянула из себя строчки – то они были, то нет. Когда не было – я очень страдала, а когда приходили — считала, что они плохие… Я писала и писала. Но это немного позже. А тогда я работала по распределению в спецшколе с второклашками, и времени на сочинительство не было совсем. Помню панику моих родителей, когда я заявила, что ухожу из школы. И тут ключевую роль сыграл свободомыслящий Боря, который объяснил мне, комплексующей, что я имею право писать, имею право. Я устроилась преподавать на курсы, и вскоре начались «четверги».

– Какие четверги?

– Я стала ходить по четвергам на литобъединение к Эдику Иодковскому. Из-за этого часто увольнялась с работы и поступала на новую, чтобы освободить четверг. Если же меня нагружали четвергом, я снова увольнялась. Кроме Иодковского, захаживала к Левину в «Магистраль».

– Я тоже ходила к Иодковскому, но только по вторникам, пропуская школу. И тоже заглядывала в «Магистраль», но уже к Томашевскому. А Боре ваши первые стихи нравились?

– Он очень критичен.

– Считается, что люди, занимающиеся точными науками, более критичны, поскольку всё время работает логика. И якобы поэтому среди них больше правозащитников. Например, Андрей Сахаров, Кронид Любарский, Юрий Орлов… Борис Альтшулер. Вы согласны?

Б.А. Да уж, точно, логика нам необходима, в отличие, например, от философов. Я имею в виду советских философов. Однажды мой отец, физик-атомщик, был с коллегами в командировке в Сибири, они там проводили подземные ядерные испытания. Их принял у себя президент Сибирского отделения АН СССР Михаил Лаврентьев. И вот во время беседы входит секретарша и сообщает, что в приёмной Лаврентьева уже давно ожидают двадцать философов. Михаил Александрович сказал «ничего, пусть подождут» и рассказал ученым-атомщикам следующую притчу: «В одной африканской стране произошел военный переворот, и была забита вся интеллигенция. И вот на рынке продают мозги. К новому начальству кто-то прибегает с претензией, возмущается: почему килограмм мозгов философов стоит в десять раз дороже килограмма мозгов физиков. А ему объясняют: ты представляешь, сколько нужно было забить философов, чтобы получить килограмм мозгов!»

– Ваш отец дружил с Сахаровым. А вы?

– С Сахаровым я познакомился через отца. В 68-м, когда я написал диссертацию по гравитации, отец попросил Сахарова быть оппонентом на моей защите. Андрею Дмитриевичу это показалось интересным. Его только что изгнали с секретного объекта Арзамас-16 (моя малая родина, там прошли мои школьные годы с 1947 по 1956-й) за знаменитые «Размышления…», которые, собственно, и стали началом его мировой славы. Он только-только запустил их в самиздат, и в начале июля 1968 года «Размышления» опубликовала «Нью-Йорк Таймс». В Кремле случился шок. Шок был и у них на этом сверхсекретном ядерном объекте. Отец спросил Сахарова, почему он обратился за границу. На что тот ответил: «Я обратился к тем, кто готов меня слушать».

Сахаров жил в Москве на «Соколе», и я принёс ему диссертацию, потом заходил ещё несколько раз. Но была еще встреча при необычных обстоятельствах. В начале августа 68-го мы оказались в одном самолете, направляясь на международную гравитационную конференцию в Тбилиси.

В самолёте объявили, что из-за грозы будет посадка и ночевка в Минеральных Водах. Всем иностранцам и академикам предложили аэропортовскую гостиницу. К Сахарову, когда он говорил со мной, тоже с этим подошла стюардесса. Он спросил, а как поступят с молодым ученым Борисом. Девушка ответила, что не положено. Тогда Сахаров отказался от номера. Мы заночевали на стульях в зале ожидания. И там поговорили о его «Размышлениях…», которые я уже успел прочесть в самиздате. Кстати, «Размышления» не были антисоветской брошюрой. Сахаров хвалил мощь нашей армии, резко осуждал американцев за Вьетнам. Главная идея – идея конвергенции: мы должны перестать твердить об уничтожении капитализма и о мировой революции. Надо договариваться…

В 68-м Сахаров, как и мой отец, был еще очень советским человеком. В том же году мы с другом Павлом Василевским выпустили (под псевдонимами, садиться никто из нас не хотел) самиздатовскую статью «Время не ждёт». В ней – и про новый эксплуататорский класс партийной номенклатуры, и о внешней агрессивности нашей системы. Так что я был достаточно критичен. Вот эти дела мы с А.Д. и обсудили тогда в аэропорту, естественно выбирая слова, понимая, что везде есть уши.

В сентябре 1969 года отец и Сахаров навсегда уехали из Сарова – случайно в одном поезде. Сахаров – потому что его отстранили от секретных работ за его «Размышления», а отец по другим причинам. В том же году мой брат приносит красивую самизатовскую брошюрку, где впервые была опубликована антисталинская статья Григория Померанца и наша с Павлом Василевским – «Время не ждет». Я, конечно, не стал кричать: «Это я, я, я» – как лягушка-путешественница.

Отец поехал к Сахарову на «Сокол» ее показать. Оказалось, А.Д. статью уже читал. Они горячо обсуждали брошюру, не задумываясь о прослушке. Но как только разговор зашёл о бомбовых делах, Сахаров остановил отца: «У вас есть допуск к секретной информации, у меня есть. А у тех, кто нас сейчас слушает, допуска нет».

– А это правда, что после высылки Сахарова в Горький в январе 1980 года развернулась кампания – мол, Сахаров выжил из ума и деградировал как учёный?

– Конечно. И это было очень страшно – было такое чувство, что в любой момент могут и убить. Но в мире тогда поднялась гигантская кампания в защиту. А я в феврале инициировал Обращение в ООН о том, что именно Сахаров объяснил происхождение барионной асимметрии Вселенной (что правда, как раз осенью 1979 года мировые физики признали значимость этой работы Сахарова 1967 года). Текст мы сочинили со Львом Копелевым, хотя физическая часть была, конечно, моя. К обращению присоединились Георгий Владимов, Григорий Померанц, Софья Каллистратова и Мария Петренко-Подъяпольская – всех их я с этим листком посетил. Лев Копелев закинул его иностранным корреспондентам, так сказать, «запустил в космос». И «Голос Америки» три дня передавал наше «Обращение», называл всех подписантов, рассказывал о барионной асимметрии, Сахарове и Вселенной. Никаких последствий и неприятностей тогда со мной не случилось. А в начале марта было объявлено решение Секретариата ЦК, что Сахаров – большой учёный и у него есть все возможности заниматься наукой в г. Горьком. Это было спасительно.

– Получается, что ваша правозащитная деятельность началась с защиты Сахарова?

– Ну что вы! Гораздо раньше.

– А зачем вам, физику-теоретику, понадобилось стать правозащитником?

– Для меня, как и для многих, главный мотив правозащитной деятельности – спасти человека в экстремальной ситуации. Как у Юлика Кима в его знаменитой песне «19-е октября»: «И спасти захочешь друга, да не выдумаешь как». Выдумывали и спасали. Например, в 1977 году были арестованы основатели Московской Хельсинкской группы, а для Толи Щаранского прокурор потребовал высшей меры. Вот тогда возникла нетривиальная идея обратиться за помощью к западным коммунистам, значимым для советских партийных идеологов. И как это ни парадоксально, но удалось поднять их на массовые акции в защиту Орлова, Гинзбурга и Щаранского. И помогло. Я тогда тоже внес свои пять копеек – написал воззвание «Еврокоммунизм и права человека», передавали его по «голосам». Один из ярких примеров – спасение Петра Старчика, барда и композитора. Он устраивал концерты у себя дома, в Тёплом Стане. Там собиралось по 50-60 человек. Петр пел песни на слова Цветаевой, Мандельштама, Шаламова, многих других. Но пел и «Жестокий закон» (слова народные):

…И кто испытал эти страшные муки,

Тот проклял Октябрь и Советскую власть…

Как это уместно звучит сегодня в год 100-летия «Великого Октября». И пел он «Владимирскую прогулочную» Вити Некипелова: «Даже и небо решёткою ржавою красный паук затянул…»

Петю гэбисты предупреждали, а он игнорировал. Его забрали 15 сентября 1976 года и отправили в психушку на наших с Ларисой глазах. Был там еще мой брат и жена и дети Петра. Это было очень страшно. Лариса описала этот ужас в эссе «Колыбель висит над бездной». Через пару недель после ареста почерк его записок начал вызывать тревогу – скорее всего, стали колоть галоперидол без корректоров. Мы, друзья, решили собраться у него на квартире и подумать, что делать. А утром того дня я читаю в «Правде», что объявлена русско-французская культурная неделя. И я в тот же день сочинил обращение к президенту Франции Валери Жискар д’Эстену. Смысл текста: мол, посадили человека в психушку за исполнение песен в собственном доме. Этот текст я вечером зачитал, его подписали множество друзей. И – передали на Запад. Это был нокаут. Наш Петя переводится спешно в хорошее отделение, к нему приезжает, очевидно по поручению КГБ, главный психиатр Москвы Котов. В палату передали гитару, и Петя пел доктору песни. Передали ему и радиоприемник, по которому он вдруг услышал, как «Немецкая волна» передает его песни. Как он рассказывал, там в палате все сумасшедшие с ума сошли. Через неделю после революционных ноябрьских праздников Старчика выпустили. Но при этом сотрудники КГБ вполне по-уголовному пригрозили ему, объяснили, что будет с ним и его семьей, если он продолжит свои домашние концерты. Так что ехать из больницы домой было никак нельзя, и он приехал к нам. Собралась уйма народа, и всю ночь он пел свои песни.

– Кажется, именно в эти годы на Ларису обрушилась слава?

Л.М. Нет, мои звёздные годы пришлись на конец 60-х и самое начало семидесятых. Я ничего такого не ожидала, ходила по литобъединениям, потом Лидия Лебединская отправила меня к Михаилу Светлову. Когда я пришла, он воскликнул: «А, старая большевичка пришла? У меня дом – полная чашка, сосиски будешь?» Я показала свои стихи. Он на какое-то сказал, что хорошее, в других отметил отдельные строчки и ещё сказал: «Нужно писать так, чтоб было интересно читать». Я запомнила. Потом мама (она, как и мой папа, заканчивала Литинститут) решила отвести меня к Михаилу Матусовскому. У него была квартира с красной мебелью. Я показала свои двенадцать стихотворений. У меня всегда их было двенадцать. Сколько бы ни писала, все равно оставалось двенадцать. Матусовский тоже что-то похвалил, что-то порекомендовал. Потом мне кто-то сказал, что у меня ничего не выйдет, если я оставлю свою фамилию. Советовали взять литпсевдоним по отчеству – Емельянова. Я отказалась. Борька меня поддержал. А когда в 1967 году при Союзе писателей открылась студия молодых писателей, я, конечно, туда отправилась. Попросилась к Давиду Самойлову, но у него все было забито. Стоявшая рядом Нина Бялосинская, сказала, что не нужно мне к Самойлову, лучше – к Тарковскому. И я записалась к Тарковскому. Я про Арсения Александровича почти ничего не знала. Знала, что не так давно у него вышла первая книжка. В 55 лет…

И начались незабываемые семинары. Помню, зашёл на огонек главный СМОГист («Смелость, Мысль, Образ, Глубина» или иначе: «Самое молодое общество гениев») Леня Губанов. Произвёл впечатление. Мы все сидели по краям, а он, решительный мальчик, поставил стул посреди комнаты, закурил, стряхивая пепел мимо пепельницы. В перерыве Тарковский спросил, чем Леня занимается. Тот ответил, что работает в подвале. «Что вы там делаете? Пытаете?» Тарковский не был шутником, но был очень ироничен. Говорил: «Ларисочка, принесите мне, пожалуйста, словарь. Вы молодая, у вас ноги есть». Наши семинары Арсений Александрович вел недолго: ему было трудно, лень, да и скучно, наверное. Он не любил, когда люди набрасываются друг на друга, обрушиваются со злой критикой во время обсуждения. Когда я обсуждалась, мне показалось, что ему не очень понравилось то, что я читала. Но после обсуждения Тарковский попросил мои стихи. И вот тут случилось невероятное. Он мне позвонил: «Ларисочка, приезжайте скорее ко мне, я сейчас дописываю вам письмо».

Я тут же помчалась. По тому, как он открыл мне дверь, было заметно, что он взволнован. Арсений Александрович скакал на одной ноге, забыв надеть протез. Он дописал письмо при мне и вручил. Это стало важнейшим событием в моей жизни.

«Дорогая Лариса!

Я прочитал глазами Ваши стихи, прочитал весь Ваш 1967 год моему приятелю Владимиру Державину и (как и он) нахожусь в состоянии восхищения, всё радуюсь, каким очень хорошим поэтом Вы стали в ЭТОМ году. Раньше всё было в начале шкалы отсчёта, теперь же Вы занимаете наивысший уровень над поэтами послевоенного времени.

У Вас уже есть всё для того, чтобы задирать носик и не считаться ни с кем. Больше, чем в чьё-нибудь, я верю в Ваше будущее. У Вас свой взгляд на каждую изображаемую реалию, всё проникнуто мыслью, Вы прямо (в лучших стихотворениях) идёте к цели; мысль крепко слажена, и нова, и нужна читателю. Особенно внимательно я прочитал стихотворения 1967 г., пометил – что, по-моему, нужно исправить (ударения, звуки). На книгу стихов еще не набирается, не стоит хорошее разжижать ранними (послабей) стихотворениями. Что ещё у Вас хорошо – это большое дыхание: синтаксического периода хватает на всю строфу, и Вы прекрасно ее строите; что до формы, то идеалом мне кажется – совпадение ритма и синтаксиса, а это у Вас есть. ПОСЛЕДНИЕ СТИХ-НИЯ очень выигрывают от того, что Вы стали строго рифмовать. Вы прелесть и чудо; теперь всё – для поэзии, я уверен, что русская поэзия должна будет гордиться Вами; только ради Бога, не опускайте рук! Я верю в Вас и знаю, что Ваше будущее – не только как поэтессы, но и как поэта у Вас в кармане, вместе с носовым платком. Еще год работы – и слава обеспечена, причем слава еще более, чем Вам, нужна Вашим будущим ЧИТАТЕЛЯМ.

Преданный Вам А. Тарковский 10.IV. 1967 г

Р. S. Не выбрасывайте этого письма, спрячьте его на год. Посмотрим, что принесёт он Вам (нам), проверим мое впечатление. А.Т.»

Меня почти не печатали, но Тарковский меня везде называл, и я стала жутко известна в литературных кругах именно с его слов обо мне. Я входила в ЦДЛ как какая-то кинозвезда.

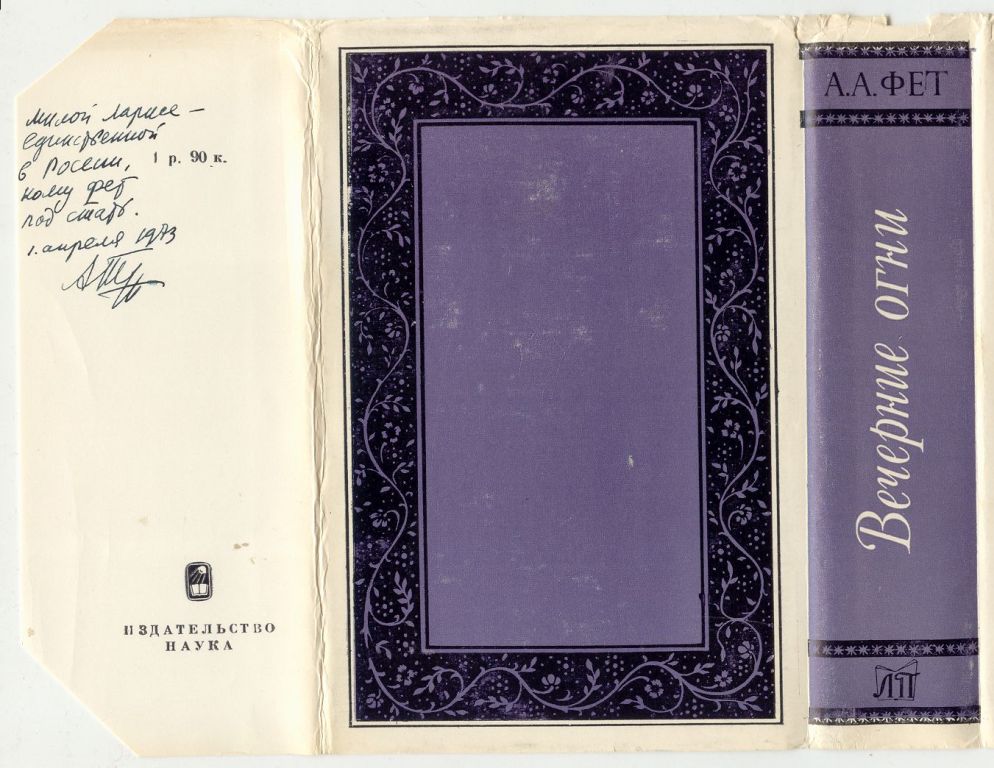

Б.А. В 1973 году ко дню рождения Ларисы Арсений Тарковский подарил ей «Вечерние огни» Фета. С надписью: Милой Ларисе – единственной в России, кому Фет под стать. Интересно, что «под стать» он написал раздельно, т.е. всё по Пушкину: «без грамматической ошибки я русской речи не люблю».

Л.М. Я ходила как пьяная. Тарковский даже предложил мне вместе ездить выступать. Но у меня был маленький Илюшка, я не могла. И он стал ездить с Левитанским. Но всякий раз на вопрос, кто ваши любимые современные поэты, он среди нескольких имён обязательно называл меня.

А тут еще в январе 1971-го – в ЦДЛ собрали пятидневное совещание молодых литераторов. Я тоже участвовала, и меня сильно выделил Владимир Соколов, заявив, что это Лариса Миллер должна сидеть в жюри, а они – в зале. Кому такое понравится? Результатом совещания должно было стать членство в Союзе писателей и рекомендация издать книгу. И я оказалась единственной из более сотни участников, кому не дали такую рекомендацию и не приняли в Союз.

Б.А. Это уже, я думаю, из-за меня.

– Выходит, вы, Борис, стали главной помехой в Ларисиной, так сказать, литературной карьере? А с Тарковским вы еще дружили? Ведь его авторитет был абсолютен.

Л.М. Да, похоже, что насчет меня поступили какие-то сигналы из сверхавторитеных источников, поскольку все, кто меня превозносил, вдруг как-то слиняли – и рекомендацию в Союз не дали, и книгу в издательство отказались рекомендовать. Мне Тамара Жирмунская помогла отнести и сдать ее в «Советский писатель». А роль Тарковского оказалась решающей, но не потому что он пользовался авторитетом у влиятельных чиновников. Просто в течение шести лет, что она там лежала, он постоянно ходил в издательство и уговаривал издать мою книжку. Тамара Жирмунская говорила, что видела, как по коридору идет директор издательства, а за ним поспевает на протезе Тарковский и читает ему мои стихи.

– Ну вот, первая книга «Безымянный день» наконец в 1977 году вышла. Но стихов-то, наверно, было гораздо больше. Что дальше?

Б.А. Второй сборник Ларисы «Земля и дом» пролежал в Совписе девять лет. Ведь наши приключения продолжались. В марте 82-го года Ларису пригласили в главную приемную КГБ на Кузнецком Мосту, показали толстую папку и сказали, что муж её обманывает. «Он вам говорит, что занимается физикой, а на самом деле – антисоветской деятельностью, общается вы понимаете с кем. Он должен немедленно уехать из страны. В противном случае, он 10-15 лет не сможет увидеть свих детей». Интересно, что фамилии Сахаров, Боннэр они почему-то не называли, а только так, намеками.

Л.М. Никуда мы не уехали, это было совершенно невозможно для Бори, детство которого прошло в сверхсекретном атомном центре. Но от открытых заявлений Боря в дальнейшем воздержался, хотя все так же продолжал помогать Елене Георгиевне и Андрею Дмитриевичу. Но что удивительно, и об этом я узнала много позже от Маргариты Алигер: оказывается, КГБ широко распространило в писательских кругах «информацию», что Лариса Миллер уехала в Израиль. А поскольку с нами тогда мало кто решался общаться, то многие и поверили.

Б.А. Один поэт – давний знакомый Ларисы, который тогда с нами не общался, недавно меня спросил: «Боря, а когда вы с Ларисой вернулись из Израиля?» И никак не хотел поверить, что мы туда никогда не уезжали. Эта фальшивка неожиданно отозвалась через четверть века в «Литературной газете». Кто интересуется, может набрать в поисковике фразу: «Где живет Лариса Миллер?» – там всё рассказано.

Л.М. А в ноябре 1983 года у нас дома прошёл 10-часовой обыск. Я старалась держаться спокойно, но, когда, выйдя в коридор, увидела, что один из них залез в карман моего пальто и, вытащив черновик, принялся его читать, я взорвалась: «Что вы делаете?! Я даже мужу не показываю черновиков!» И что странно, он, ничего не сказав, сразу положил мой блокнотик обратно, туда, где взял.

Потом Боря почему-то решил, что нужно рассказать об обыске Арсению Александровичу. Я не стала спорить, и мы поехали к Тарковским в Переделкино.

С той поры они стали меня бояться. Исходило это от Татьяны Алексеевны. Арсений Александрович от неё сильно зависел. Таня ему делала всё: возила на машине, перепечатывала, составляла книги, беседовала с редакторами. Он подключался на последнем этапе. Мы продолжали дружить, но он стал осторожнее.

– Из страны вы не уехали, но Бориса и не арестовали.

Б.А. Тут уж мои друзья-однокурсники по физфаку МГУ постарались, которые уже давно жили в США и Израиле. Такую кампанию подняли. Это помогло. Меня уволили с преподавательской работы, но в сентябре 1982 года я устроился дворником в ближайший ЖЭК. Работал там до 87-го года. Хорошая работа – два-три часа в день зарядка на свежем воздухе, а потом свободен. И зарплата была больше, чем потом в Академии наук. Кстати, меня в ЖЭКе ценили и даже выдали грамоту с Лениным. А когда после возвращения из ссылки Сахаров настоял, чтобы меня приняли на работу в ФИАН, то ЖЭК дал мне очень хорошую характеристику для представления в Академию наук СССР.

Л.М. Потом грянула перестройка, и Тарковский уже мог заступиться за меня, назвав моё имя в каком-нибудь интервью. Но он был уже очень слаб, и все интервью давала, в сущности, Таня. В последнем его интервью на вопрос о любимом поэте Тарковский меня не назвал. На мне всё еще лежало табу.

– А может быть, он вас разлюбил?

– Нет, что вы! Просто советская власть кончилась, а страх остался. Мы дружили до самой его смерти.

– В перестройку задышалось легче?

Б.А. Мы почувствовали это очень рано. В январе 86-го года у нас отключили телефон. Мне в МТС сказали, что это за использование телефона в антигосударственных целях, показали статью закона. Отключили на полгода. И в то же самое время в марте Ларису приглашают в «Советский писатель» читать вёрстку её второго сборника. И вскоре он вышел. И хотя Сахаров находился еще в ссылке, это был для нас первый звоночек перестройки. А сейчас у Ларисы уже больше 30 книг.

– А правами детей вы начали заниматься ещё до появления в ООН Конвенции о правах ребёнка?

– Нет, конечно. Конвенция была принята в 1989 году, Российская Федерация к ней присоединилась в 1992-м, а занялись мы правами детей в 1996-м. И хочу похвастаться, что за всё время нашей работы в этой сфере не было ни одного случая, чтоб мы не добились результата, не помогли конкретному ребенку. И все дело в том, что для защиты детей в новой России мы стали применять те же методы, какими спасали узников совести в СССР. Коротко говоря, применяли метод «обращений в космос», в данном случае на высший уровень власти РФ. А наш первый очень трудный случай был, когда девушку хотели абортировать в психоневрологическом интернате, откуда она, вместе со своим другом – отцом ребенка, сбежала и три месяца пряталась по московским чердакам и подвалам. А потом пришла к нам. Мы отстояли её право иметь ребенка. И она родила, ей и квартиру дали. А тогдашнее руководство соцзащиты Москвы надолго нас возненавидело.

– Как же вы сумели их победить?

Б.А. Да так же, как в 1976 году спасли Петю Старчика, – обращениями «на небеса», но теперь не через Запад, а напрямую. Но еще и наши российские СМИ, чего в СССР, конечно, не было. Но всё это очень непросто, это такой творческий процесс, и главное – надо быть, как я говорю, «правозащитными бульдогами» – не отступать, пока не спасем этих конкретных детей или конкретную семью. И должен сказать, что мы находили поддержку на высшем уровне. Не случайно в 2009 и в 2011 годах президент Медведев своим указами включил меня в два созыва Общественной палаты РФ. Там я трудился четыре с половиной года. Сколько было говорено и написано! До сих пор многое «висит» на сайте ОП РФ. Но, увы, всё в корзину, пробить бюрократическую стену практически невозможно. Однако, я горжусь тем, что как член ОП РФ поддержал три отчаянные голодовки бездомных многодетных родителей, одну из которых – в декабре 2012 года – женщины назвали голодовкой «против геноцида многодетных семей России». И особенно горжусь, что эта моя поддержка вызвала панику в курирующем ОП РФ управлении администрации Президента. А в результате кому-то удалось помочь – спасибо и коллегам по Общественной палате, которые подключились.

– Трудно быть женой правозащитника? А мужем поэта – легко?

Л.М. Да, бывает трудно наблюдать, как Боря все свои силы и всё время тратит на то, чтобы пробивать эту стену. Это какая-то одержимость. Но ничего.

Б.А. У моего знакомого жена и тёща – поэты. Дети, хозяйство, готовка – всё на нем, а женская половина – вся в творчестве, в депрессиях, в отчаяниях, в общем, – сумасшедший дом. У нас не так. Лариса никогда не забывала, что она в первую очередь – мама!

– Вы знаете, в чем секрет вашего семейного «долголетия»?

Б.А. Евгений Евтушенко, которого Вы процитировали в начале, правильно заметил, что нам друг с другом никогда не бывает скучно. А любовь – это и есть бесконечный разговор.

Л.М. По-моему, самое главное – правильно выстроенная шкала ценностей, когда понимаешь, что важно, а что не важно. И не воюешь по пустякам. Помните, у Окуджавы: «Давайте жить, во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая». Ну и закончу своим четверостишием:

Не ведаю – к счастью ли это, к несчастью,

Но стал ты моей неотъемлемой частью.

В чём счастье? Да в том, что люблю и любима,

Несчастье же в том, что вдвойне уязвима.

Москва, ноябрь 2017 г.