Два интервью с Андреем Вознесенским

Опубликовано в журнале Новый Берег, номер 47, 2015

Две встречи с Андреем Вознесенским

Мне дважды выпала удача общаться со знаменитым поэтом: в первый раз – в 1989 году, во второй – 13 лет спустя. И хотя временная разница между этими встречами – с точки зрения вечности – всего-ничего, но происходили они не просто в разных странах, разных столетиях и даже тысячелетиях – в разные Эпохи. Первая – в пору советской «перестройки», время надежд и упований, вторая – когда былой оптимизм воспринимался в лучшем случае иронически. Отсюда – и направленность вопросов, и характер ответов…

«Не спешу попасть в струю…» (год 1989)

Интервью с Андреем Вознесенским

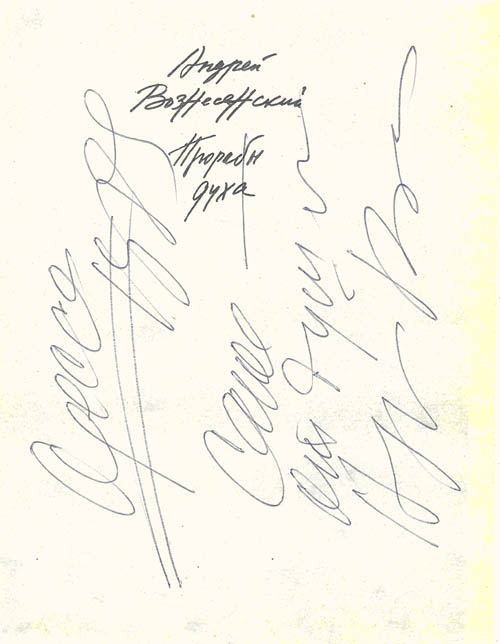

У этого интервью – любопытная предыстория. Три дня, которые Андрей Вознесенский провел в Одессе, были до предела заполнены встречами: многие жаждали увидеть и услышать одного из самых популярных советских поэтов. В этом сверхплотном графике никак не удавалось отыскать “брешь” для более или менее обстоятельного разговора. Помог счастливый случай. Узнав во время выступления в Одесском университете, что многим студентам оказались не по карману трехрублевые билеты, Вознесенский тут же предложил провести ещё одну встречу, пропуском на которую служили бы… студенческие билеты. Встреча продолжалась без малого три часа: о многом хотелось узнать студентам не из газетных публикаций, а из “первых уст”. В этот поток попали и мои вопросы…

– Вы пережили несколько эпох, но, кажется, никогда ещё литературная борьба не была столь ожесточенной и непримиримой. Чем это вызвано?

– То, что сейчас происходит в литературной среде, и борьбой не назовешь: идет натуральная резня между писателями. И это очень горько. Трагично, когда выдающиеся люди ненавидят друг друга, как, скажем, Леонардо и Микеланджело, или, ближе к нашим временам, Пикассо и Сальвадор Дали. Параллелей прошу не проводить… Просто надо быть выше мелких, ничтожных обид: из уважения к искусству, во имя творчества.

И я целиком поддерживаю позицию, высказанную на последней встрече руководителей партии с творческой интеллигенцией: пора прекращать эти бесплодные перебранки. Но отчего возникла ситуация, когда пришлось вмешаться высшему партийному руководству, – понятно. Мы считаем, что у нас в стране однопартийная система. Однако на самом деле всегда было две партии: тех, кто жаждет благотворных для общества перемен, и тех, кто никоим образом этих перемен допустить не желает. И потому борьба между писателями выходит за рамки борьбы литературной.

Сейчас в Союзе свыше десяти тысяч писателей. Целая армия. И каждому, чтобы жить, нужно печататься, издаваться. Естественно, что возможности у каждого разные: кто-то добился права издаваться миллионными тиражами, для кого-то и десять тысяч – магическая цифра. В принципе – это нормально: разная степень таланта, читательского интереса, но беда в том, что в издательской политике начисто смещены критерии, по которым определяется необходимость выхода той или иной книги и, следовательно, её тираж. Ни в одной стране нет такого, мягко говоря, странного закона, по которому писатель получает гонорар ещё до выхода книги. Во всём мире благополучие писателя зависит от того, каким тиражом разойдется его произведение, сколько людей прочтет его. У нас же такая обратная связь практически отсутствует, что позволяет людям неталантливым, но умеющим “попасть в струю”, жить вполне безбедно. Сейчас, когда из небытия возникли многие прекрасные писатели, когда настойчиво заявляет о своих правах молодежь, эти люди, естественно, забеспокоились…

Вы знаете такого писателя, как Шундик? А ведь тиражи его книг вполне сравнимы с пастернаковскими. Но вы можете свободно купить Пастернака? А Шундика? (Оживление в зале). Вот он борется со всех трибун, чтобы его публиковали, чтобы у его книг был приличный тираж. Как видите, никаких сложных нравственных причин, как нам пытаются порою доказать, тут нет. Есть меркантильные соображения.

– Но как же все-таки определить, кого нужно издавать, а кого – нет?

– Издавать нужно тех, кого хотят читать. Чьи произведения скорее купят: Ахматовой или Проскурина? Вопрос риторический. Скажем, журнал “Наш современник” утверждает, что представляет интересы народа, что его читает народ. А тираж журнала не растет. Какое же это “народное издание”, если народ его не хочет покупать?!

Вообще говоря, у нас, кажется, единственная в мире страна, где возможна спекуляция книгами. Мне рассказывали совершенно фантастический эпизод, который, однако же, имел место. По трассе Тула – Москва ехала машина с тиражом сборника Марины Цветаевой. И вот этот контейнер остановили люди в масках – как в заправском боевике – аккуратно перегрузили весь тираж и – скрылись бесследно…

– А как же быть сегодня молодым поэтам?

– С ними положение просто трагическое. Тысячи членов Союза писателей даже для такой страны, как наша, – неимоверно много. Вот и выстраиваются многолетние очереди в издательствах. Выходит, наконец-то, книга Еременко: а этому “молодому” поэту – уже под сорок. То же – Парщиков, Арабов, Жданов, Иртеньев, Искренко… Выход – в развитии кооперативных издательств, в выпуске книг за счет автора. Сейчас возрождается традиция поэтических вечеров, где молодые поэты могут заявить о себе “во весь голос”.

– Кто из молодых поэтов Вам наиболее интересен?

– Несколько имен я уже назвал, хотя, повторяю, их трудно назвать молодыми… Но сейчас появилась генерация совсем юных – им около двадцати. В Москве есть такая группа “Вертеп”: они идут, что называется, от «чистой доски». Скажем, выходит человек на сцену и читает стихотворение: “Всё!”, и это – все стихотворение. Дело в том, что ребята ищут какие-то корневые созвучия, которые будут понятны и через тысячу лет, когда язык наш изменится.

Сейчас появилась ещё более молодая группа с прекрасным, по-моему, названием “Министры проблем СССР”. Их лидер Анатолий Осмоловский – совсем юноша, только что из армии вернулся – выходит на сцену в черной маске. И это – не сценический прием: просто он хочет, чтобы не мешали суета, свет, а слушали только звуки.

– Кто, на Ваш взгляд, лучший поэт ХХ века?

– Я бы вопрос так не ставил. Поэзия тем и отличается от спорта, что в легкой атлетике жизнь рекорда должна быть как можно более короткой, а жизнь стихотворения – как можно более длинной. Лично для меня самое дорогое поэтическое имя – Борис Пастернак. Знакомство с Пастернаком, общение с ним было для меня, мальчика, таким счастьем, освещало таким светом, что, ослепленный его человеческим и поэтическим даром, я как-то не замечал других поэтов, чьим современником мне посчастливилось быть. Даже Твардовского и Ахматову. Немного найдется в мире людей, которых бы так чтили, как Пастернака. Во время визита президента Рейгана в Советский Союз его супруга Нэнси специально приехала в Переделкино, чтобы возложить цветы на могилу поэта. Будучи у меня в гостях, она рассказала, что вечера в Белом доме начинаются мелодией из фильма “Доктор Живаго”.

– Вы много путешествовали по свету, встречались со знаменитостями. Какая из этих встреч оказалась для вас самой неожиданной?

– Однажды в США мне сказали, что со мною хочет познакомиться Александр Федорович. Я сперва не придал этому значения: решил – кто-то из посольства или торгпредства. И тут ко мне подводят весьма почтенного старика со страшно знакомыми чертами лица. Вдруг я понял: да это же Керенский, премьер Временного правительства! Он протянул мне руку и рассмеялся: “А вы не боитесь со мною здороваться?” Я, честно говоря, усомнился, что ему известны мои стихи, но Керенский мои сомнения развеял, назвав в числе понравившихся стихотворение “Мерзнет девочка в автомате…”

– Как вы относитесь к участившимся публикациям произведений тех, кто в 1970-е годы эмигрировал из Советского Союза?

– Считаю это восстановлением исторической и творческой справедливости. Ведь, как правило, эти люди покидали страну не по доброй воле. Мой одноклассник Андрей Тарковский снимал фильмы за границей, потому что у себя на родине не мог осуществить свои замыслы…. У прекрасного поэта Наума Коржавина, одного из тех, кто осмеливался при жизни Сталина писать и читать антисталинские стихи, в Советском Союзе вышла всего одна маленькая книжка…

А история с Александром Галичем… Мне рассказывал Высоцкий, что он был приглашен на день рождения дочери высокопоставленного чиновника, которая была замужем за актером Театра на Таганке. Поставили запись песен Галича. В этот момент к дочери наведался её родитель. Слушал, восхищался, плакал… А наутро позвонил в Союз писателей и дал команду: “Исключить!” И Галича исключили из Союза писателей и даже из Литфонда. Обруганный, затравленный Пастернак все же оставался членом Литфонда, что дало ему, по крайней мере, возможность получать медицинскую помощь. А Галич с его двумя инфарктами был лишен и этого…

Горько размышлять над тем, кому и зачем понадобилось изгнание этих замечательных мастеров. Как можно было обвинять в антисоветизме выдающегося скульптора Эрнста Неизвестного, фронтовика, воскресшего из мертвых?! Однажды во время боев лейтенант Неизвестный поднял роту в атаку. Однако огонь врага был настолько мощным, что ни один боец не поднялся за ним. Лейтенанта изрешетило пулями, решили, что он убит. Даже наградили посмертно орденом. Лишь много лет спустя обнаружилось, что убитый лейтенант и скульптор Неизвестный – одно и то же лицо. Этой истории я посвятил стихотворение. Но его никак не хотели публиковать из-за “одиозности” имени героя. Оно прозвучало лишь в “Поэтории”, которую сочинил на мои стихи Родион Щедрин. Так как стихотворение начиналось “Лейтенант Неизвестный Эрнст…”, то на прослушивании решили, что речь идет о каком-то неизвестном лейтенанте по имени Эрнст.

– Вы сейчас говорите о Тарковском, Галиче, Неизвестном, хвалите их, потому что стало можно?

– Отвечу на это стихами:

Все пишут, я перестаю.

О Сталине, Высоцком, о Байкале,

Гребенщикове и Шагале

Писал тогда, когда не разрешали.

Я не спешу “попасть в струю…”

– Вам тоже довелось испытать на себе руководящий гнев, когда на вас кричал самый тогда главный человек в Союзе — Никита Хрущев. Что вы тогда чувствовали? Как вы сейчас к нему относитесь?

– “Господин Вознесенский, вон из нашей страны!” – кричал мне Хрущев на печально известной встрече с интеллигенцией. Звучали эти слова в Кремле, рядом с Хрущевым сидело всё политбюро – Брежнев, Суслов, Полянский… Потом и зал, где находились писатели, художники, актеры, подхватывал: “Вон!”, “Позор!”… Мало приятного…

После встречи меня увез к себе Солоухин. Солоухин – сложный человек. Он выступил против Пастернака и до сих пор не раскаивается в этом. Мне не по душе его нынешняя позиция, но тогда он оказался единственным, кто подошел ко мне. Никто из моих друзей, когда на меня топали и кричали, не подошел, а он – смог. Просто сказал: “Андрей, пойдем выпьем и чайку попьем!” Не знаю, что бы я в ту ночь с собою сделал: состояние было жуткое, но Солоухин буквально уволок меня к себе, показывал иконы, что-то рассказывал…

Домой я вернулся под утро. Дома, естественно, ни о чем не знали. Мама говорит: “Ну, сынок, ты молодец! Ты в Кремле был, встреча хорошо прошла, Хрущев выступал, ты выступал…”

Самое страшное было потом, когда начали прорабатывать, заставляли каяться. Даже плакат выпустили: рабочий и колхозница метлой выметают всяких врагов-шпионов и среди прочего мою книгу “Треугольная груша”. Я тогда бросил всё, уехал в Латвию на полгода и даже адреса не оставил. А вскоре матери позвонил американский корреспондент и спросил: “Правда ли, что ваш сын покончил с собой?” Она так и грохнулась…

А на Хрущева я зла не держу. Человек он был полуграмотный, и литература – не его сфера. Главное, что он выпустил людей из лагерей…

– Как вы относитесь к рок-музыке?

– У нас долгое время считалось (многие разделяют эту точку зрения и по сей день), будто рок идет чуть ли не от сатаны. Но вот недавно митрополит Ювеналий, выступая по телевидению, сказал, что ему новая музыка нравится. А уж он-то профессионально способен разобраться, что идет от сатаны, а что – нет…

Вспоминаю один занятный эпизод. “Юнону и Авось”, которую мы с Алексеем Рыбниковым сочинили для театра Марка Захарова, долго запрещали, даже не разрешали называть рок-оперой. И не в последнюю очередь из-за того, что в опере действовала Казанская Божия Матерь. И вот после очередного запрета идем мы втроем грустные, как вдруг Захаров предлагает: “Берем такси и едем в одно очень влиятельное место!” Поехали. Остановились у Елаховского собора. Захаров дал нам всем свечи, и мы поставили их…Казанской Божией Матери. Что еще делал Захаров, кому звонил – не знаю, но оперу к постановке разрешили. Так что не только митрополит Ювеналий, но и Матерь Божья заступилась за рок-культуру.

Если же серьезно, то любое искусство должно развиваться естественно, по своим законам. И если я вижу, что это – подлинное творчество, как, к примеру, песни Гребенщикова, то стараюсь помочь по мере сил. Мне как-то позвонил Гребенщиков и сообщил, что его диск на фирме “Мелодия” “зарубил” худсовет, в основном из-за текстов. Я приехал на “Мелодию”. Меня выслушали, потом спросили: “Вы берете их под свою ответственность? Напишете предисловие на конверте?” Я ответил: “Да!” И диск выпустили.

– Над чем Вы сейчас работаете?

– Пробую сочинить нечто эстетически новое. Публицистика, захлестнувшая сейчас поэзию, пользуется определенными выразительными средствами. Я же пытаюсь отыскать иное образное выражение стихов. Получается сочетание стихов, рисунков, графики… Называться книга будет “Черный ящик”.

"ГРЯДЕТ ПОЯВЛЕНИЕ МИРОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ" (год 2002)

На этот раз Вознесенский выступал в Русском драмтеатре. Но снова собрался полный зал. Хотя поэт оказался не в такой форме, в какой был в прошлый приезд (сказывался возраст и болезни), но все равно принимали его исключительно тепло, хотя и с оттенком грусти. Оно и понятно: слыша голос, который даже усиленный микрофоном, звучал тихо, нетрудно было представить, что в последний раз мы видели в своем городе человека, который вошел в историю мировой поэзии… Тем не менее, на следующий день он пришел на встречу с журналистами.

"ВРЕМЯ ВОСТРЕБУЕТ ИНТЕЛЛИГЕНТОВ"

– Если бы Вы начинали свой поэтический путь сегодня, то смогли бы стать "суперзвездой"?

– Не знаю. Сегодня нет цензуры политической, можно писать все, что твоей душе угодно, зато вовсю свирепствует цензура коммерческая. Прежде могли обрубить одну строчку, запретить одно стихотворение, одну книгу, но все равно оставались шансы напечататься или, в крайнем случае, выйти к тысячам людей со своими стихами на стадионе. Коммерческая цензура – масштабнее: нет денег, чтобы напечататься, и никто, кроме узкого круга друзей, о тебе даже не узнает. А "просто так", из любви к искусству, молодых поэтов издатели не печатают. Их трудно осуждать: в коммерции главное – прибыль, а какой же доход от стихов?! Вот и получается, что много талантливых людей не находит своих читателей.

Например, Алина Витухновская. Очень талантливый человек, своеобразный, но, если бы не печально известная история с наркотиками, то никто бы о ней и не узнал. Но даже ей, при такой неожиданной и широкой рекламе, трудно публиковать свои стихи.

– До революции и при советской власти в среде, которая именовалась интеллигенцией, не любить или не знать стихи было как-то даже неудобно. Сегодня интерес к поэзии как таковой угас, если не считать нескольких "знаковых" фигур, вроде Вас или Евтушенко. Не является ли это одним из признаков исчезновения интеллигенции как таковой? Ведь на Западе такого понятия вообще не было – там всегда говорили об "интеллектуалах". Или в этом плане мы сравниваемся с Западом?

– Интеллигенция – это, прежде всего, русское понятие. Такие люди считались у нас "совестью нации". Да, прежде нигде в мире такого не было. Но сейчас происходит интеграция: русские становятся в большей степени интеллектуалами, а на Западе появились люди, которых можно назвать "совестью мира". К таким я бы отнес Гюнтера Грасса. Я думаю, что грядет появление мировой интеллигенции, которая воспримет лучшие черты русской духовности и западного интеллектуализма.

Но и у нас дела обстоят не так уж печально, как может показаться. Давайте говорить правду: настоящих интеллигентов всегда было мало, им всегда жилось трудно. Последний яркий пример – Юрий Щекочихин. Это настоящий интеллигент, больше того, это последний русский святой в ХХ веке… Но зато все время растет слой образованных людей. Ты приезжаешь в Новосибирск, а тебе задают те же вопросы, что и в Москве. И я думаю, что время обязательно востребует новых интеллигентов.

Я еще хочу ответить на ваше утверждение, будто уходит интерес к поэзии. Это не совсем так. У меня недавно вышел пятитомник (правда, там все не поместилось, так что получилось пять томов с плюсом), где немало экспериментальных стихотворений, казалось бы, не предназначенных для широкой публики. Но вот газета "Московский комсомолец", немного "желтая", у которой тираж два миллиона, напечатала целую полосу моих стихов – довольно сложных для восприятия. И вот я спрашиваю: стал бы "Московский комсомолец" печатать стихи, если бы это не было востребовано его читателями?!

"ПОЭТ – ИНСТРУМЕНТ ВЫСШИХ СИЛ"

– Как возникают темы для стихов? Очень ли в этом плане отличается наше время от советских десятилетий?

– Раньше на стихи очень сильно влияла политика. Стихи, литература заменяли и политику, и философию, и даже в известной мере религию. Потому и заполнялись стадионы во время наших выступлений, что поэты отвечали на те вопросы, которыми теперь занимаются профессионалы. Сейчас в России появились профессиональные политики, философы, священники, рокеры и прочие, которые заняли те ниши, что раньше вынужденно занимала литература, в том числе поэзия. Произошло естественное разделение труда. Поэты наконец-то могут заниматься «чистой» поэзией, экспериментировать, искать новые формы, используя современные информационные технологии, и т.д. Это необходимо, поскольку поэзия всегда с течением времени изменяла свои формы. Стилем Державина невозможно было писать в XIX веке, но точно также в двадцатом веке потребовал развития и стиль Пушкина, Лермонтова. Мы живем в эпоху телевидения, визуальную эпоху, и поэзия становится все более визуальной. Конечно, и тут не обходится без профанации, но ее полно и в письменной поэзии, да и в других областях жизни.

– Так, может, уже не актуальны строки: "когда божественный глагол до слуха… коснется"?

– Ни в коем случае! Сотворение стихов – все равно таинство. Когда стихи пишутся, то это тебе кто-то свыше диктует, а ты их ловишь как бы из воздуха. Поэт – это как бы инструмент высших сил – божеских или дьявольских…

– А есть ли нечто такое, что Вам мешает сейчас писать стихи?

– Только нехватка времени. Приходится торопиться.

– Кого Вы считаете своим поэтическим кумиром?

– Кумир у меня был один – Пастернак. Необыкновенная личность, обаяние которой не в силах передать ни одна фотография. Он был очень скромен, ходил в простой курточке, но какие полутона можно было разглядеть в его взглядах и жестах. В юности я был настолько поглощен своим кумиром, что сам не замечал, как мои строчки совпадали с пастернаковскими. Правда, я быстро понял, что, каким бы великим ни был твой кумир, все-таки следует, прежде всего, быть самим собой. И Пастернак поощрял это мое стремление обрести свой язык. Он не любил своих авангардистских стихов двадцатых годов, но мой авангардизм называл нормальным.

– Но вот известный поэт и литературовед Лева Озеров утверждал, что настоящим Вашим учителем следует считать не Пастернака, а нашего земляка Семена Кирсанова, который был, как никто другой, горазд на выдумки, в том числе, и на сочинение визуальных стихов…

– Я любил Кирсанова, прежде всего за его поэму "Золушка". Это прекрасная вещь. Но кумиром моим он никогда не был.

"САМОЙ СТРАШНОЙ БЫЛА НЕНАВИСТЬ ВЛАСТИ"

– У Вас уникальная поэтическая биография – с точки зрения критики. Вас ругали критики-"народники" – за "отрыв от масс", "трюкачество" и "западничество"… Вас ругали критики противоположного, "либерального", лагеря – уже хотя бы за "Лонжюмо" и "Уберите Ленина с денег"… Вас ругала власть – за "антисоветчину" и "антинародность"… Наконец, Вас ругали за тексты песен, таких, как "Миллион алых роз" или "Светофор", поскольку они, дескать, не отвечают хорошему вкусу… Словом, вся Ваша поэтическая жизнь прошла на "критическом ветру". Какой ветер был самым неприятным?

– Ответ лежит на поверхности. Самой страшной была ненависть власти…

Ведь тогда тебя могли просто уничтожить как художника, запретить. Сейчас это смешно представить, чтобы запрещали стихи, а тогда казалось вполне реальным. Слава Богу, что сейчас литература и политика разведены и невозможно себе представить, чтобы российский президент публично оскорблял поэта.

– Где Вы отыскали пленку с записью того самого знаменитого разговора с Хрущевым, когда он обвинял Вас невесть в каких грехах?

– Это драматическая история. Я знал, что вроде бы такая пленка есть, ведь в то время мероприятия с участием Первого секретаря уже записывались на магнитофон. Мне помог в поисках один журналист, а нашли пленку в Пензе.

– А как Вы себя чувствовали в тот момент, когда на вас орал вождь?

– Страшновато вспомнить – это было как заседание Центрального Комитета. Потом, когда Хрущев успокоился, он производил нормальное впечатление, но на трибуне это был рев. "Долой!", "Позор!", и самое страшное обвинение: "Вы – антисоветчик, антипартийщик!" От Первого секретаря слышать такое было угрожающе…

Правда, я потом узнал, что Хрущев свои выходки и крики репетировал. Даже такую, казалось бы, спонтанную, когда он стучал ботинком по столу на сессии ООН. Англичане где-то уворовали кинопленку, на которой видно, как Хрущев репетирует свое выступление перед зеркалом, как грозит кулаком, орет. Актер он был прекрасный…

– Говорят, что, судя по этой записи, Ваш голос звучит удивительно спокойно для такой тревожной ситуации…

– Помогла "стадионная" выучка. По-настоящему я испугался уже потом, когда сошел с трибуны.

"ПОКА НЕ ТРЕБУЕТ ПОЭТА.."

– Но, наверное, в молодые годы были и более веселые истории, розыгрыши, шалости?

– Одну историю расскажу. Это было в Ялте, давно, еще жив был Паустовский. Мы сидели за общим столом, отмечали день рождения Виктора Некрасова. У него тогда у первого был радиоприемник, к которому можно было подключить микрофон. И мы с ним решили разыграть коллег. Виктор сказал: "Андрей, сейчас по "Голосу Америки" будет интервью с тобой, давай послушаем!". Я сделал вид, что испугался и убежал, простите, в туалет. Там спрятался, достал микрофон и стал "поливать" всех, кто находился за столом. Досталось, среди прочих, и писателю Савичу. Все были от услышанного просто в шоке. Когда я закончил и вышел к столу, воцарилось молчание. Его нарушил Савич: «Здесь находится этот негодяй, тогда я ухожу!» Пришлось рассказать, как было дело. Но Савич так обиделся, что дал Некрасову в зубы и до самой смерти у Виктора сохранился этот след на губе.

– Мы так привыкли, что Вы всегда выступаете с шейным платочком. Почему его сейчас нет на вас?

– Жарко очень…

"НАМ ПОРА СТРОИТЬ НОВЫЕ ХРАМЫ"

– Как повлияло Ваше архитектурное образование на стихи?

– Раньше было больше заметно – конструкция в стихах выпячивалась… Но главное состоит в том, что архитектура и поэзия схожи: качественно построенное здание создается и для современников (им там жить или любоваться, проходя мимо), и для людей будущих поколений. Но то же происходит и с хорошими стихами: их любят в момент появления, они остаются и для потомков.

– Продолжаются ли Ваше содружество с театром "Ленком", начатое, если помните, тридцать пять лет назад со стихов к спектаклю "Прощай, оружие!" и выдающимся образом продолженное рок-оперой "Юнона и Авось"?

– Сейчас мы с Рыбниковым делаем новую оперу. В ней тоже, как в "Юноне и Авось", речь идет о давних российских временах, например, одна из героинь – княжна Тараканова. Но есть в этом сочинение и мистика, и многое другое.

– Судя по тому, что Вы сказали о сотрудничестве с Рыбниковым, можно сделать вывод, что обращение к прошлому в Ваших сочинениях не случайно. Мы помним, как в свое время ошеломляли слушателей и зрителей мотивы духовных песнопений в "Юноне и Авось". Можно ли сказать, что в прежних веках Вы ищите утерянную ныне духовность?

– Духовность – понятие вневременное, но каждая эпоха накладывает свой отпечаток. И потому я считаю угрожающим признаком, что сейчас, когда российское государство не только прекратило уничтожать религию, но и всячески подчеркивает свое к ней благоволение, не возведено ни одного истинно великого храма вроде такого как Храм Христа-Спасителя. Мы продолжаем заниматься восстановлением старых храмов. Это – занятие нужное и благородное, но ведь каждый храм неизбежно носит отпечаток той эпохи, когда он построен. Нам пора начать строить новые, современные храмы, которые отражали бы ХХI век. Я попробовал сделать проект такого храма, который бы стал нашим посланием потомкам…

В старых храмах мы и молимся старыми, заемными словами. Бог не слышит наших современных слов, обращенных к нему…

"ПОЭЗИЯ — НЕ ФУТБОЛ…"

– Чьи переводы Ваших стихов вам больше всего по душе?

– Мне трудно об этом судить, поскольку переводили меня много. Очень нравится американский перевод; в нем минимум потерь, неизбежных, когда речь идет о переложении поэзии на другой язык. Я ощущаю, что этот перевод сделан талантливыми людьми с большим уважением к автору.

– Есть ли у Вас "фанаты"?

– Мне не нравится это слово: поэзия – не футбол… Но я давно замечаю, что обычно на мои концерты приходит две трети молодежи, и треть – людей постарше. Это радует: значит, молодежи близки стихи.

– Как Вы относитесь к тому, что Вас в Интернете называют "Гражданином Соединенных Сайтов"?

– Хорошее определение! Я написал как-то: "Куда несешься, Святая Русь? – В Интернет!"