Опубликовано в журнале Новый Берег, номер 45, 2014

***

Только нас отъяло друг от друга,

как я понял с ясностью младенца:

эта ночь свободного паденья

будет последней.

Только нас расслабленная тяжесть

распластала на избитом ложе,

как она решила: этой ночи

быть с нами вечно.

Думала она, что я не вижу,

а я думал, что она не помнит.

Так и жили в тайне друг от друга,

так и умерли вместе.

***

Расскажи мне, как Скрябин выдавливал прыщ

перед зеркалом в личной уборной,

на виду у никем не записанных тыщ

певчих знаков на линии черной.

Расскажи мне, как радужное колесо

цветомузыки в полном составе

опускалось за нотный чернотный лесок,

отвечающий в малой октаве.

По вечерней заре золоты пузыри

и презрительна доблесть гвардейца:

коли чист и прозрачен — беги и твори,

коли мутен — молись и надейся.

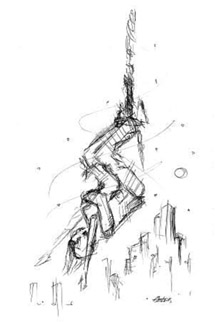

Погружайся в паденье за кромку земли,

все стремительней, все постепенней,

чтоб пузатые мелочи тенью взошли,

и беда проступила из тени.

А потом расскажи мне в последний присест

все, что страшно, все, что интересно,

потому что мне надо провраться сквозь текст

как пробраться сквозь липкое тесто,

потому что моя заводная печаль,

в чьей механике ум запечатан,

начинается с мелочи, точки, прыща,

и заканчивается закатом.

***

Пока мы молились на дуб гробовой,

по точкам учили кору,

они прорастали веселой травой,

мешали любовь и игру.

За нами приходит небесный конвой,

мы так благодарны ему,

а эти болтаются вниз головой,

мешаются нипочему.

Когда их, кривляк, и когда нас, зануд,

заносит в раздельный объем,

то кажется, будто они нас зовут,

а может быть, мы их зовем.

Винительному ли судьбу поручу,

творительному падежу…

Не надо угадывать, что я хочу

сказать. Ни за что не скажу.

***

мы жили тогда в застое

застольные времена

и было у нас святое

и это была война

за то что мы выпивали

за деда и за отца

теперь мы живем в развале

которому нет конца

недальняя перспектива

открыта из наших ниш

как это несправедливо

и сыну не объяснишь

все те же гремят кадрили

иные стремятся в пляс

что мы недоговорили

доскажут ли после нас

Песенка

Вещи, расставленные по местам,

прячут, подпольно и запотолочно,

мир настоящий. Расскажем, что там,

там, где не важно, и там, где не срочно.

За декорациями говорит

море, скрывая в своем габарите

остров, и в центре его лабиринт.

Море бессмысленно. Смысл в лабиринте.

Из подземелья потянется нить,

Следуй за нею, куда-нибудь выйдешь.

Все, что увидел, сумей полюбить.

Что не полюбишь, то возненавидишь.

Если нахлынет животная жуть,

хочется выключить, дальше не надо, —

глубже попробуй еще заглянуть,

не отводи пораженного взгляда.

Выйдешь наружу — не стоит темнить,

прятаться в тень, уходить от ответа:

Главное в песенке — мир изменить.

Мир изменился, и песенка спета.

Книжная полка, родное вдвойне

кресло, в которое с книжкою канешь.

Чудище, виденное в глубине,

стало тобою, но ты им не станешь.

Рот

Карабкаться не впрок, привычнее сползать.

Усилия не те, и рвение не то уж.

Когда откроешь рот, попробуешь сказать,

окажется, что рта не раскрывал лет сто уж.

Когда откроешь рот, совсем для стиха,

а вспрянет требуха и воздуха захочет, —

немедля изо рта посыпется труха,

и выскочит блоха, и курица заквохчет.

Обида солона. Однако из-за ста

досадных мелочей не ожидаешь слома,

когда одна слюна стреляет изо рта,

выходит рев слона, и не выходит слова.

И этот весь мандраж, натужный весь давеж,

ненужный антураж, зудеж и заиканье,

и только входишь в раж, как петуха даешь,

садишься в восемь луж, и тонешь в океане.

Вот, захлебнувшись, рот остался одинок.

Никто уже со ртом не делит кровотока.

Ни головы уже, ни рук уже, ни ног.

Само понятье рта осталось одиноко.

Оно халвы не ест, оно воды не пьет,

в него свистит сквозняк и языка не кажет.

И как возникнет звук, когда один лишь рот

издать способен звук?

Откашляется — скажет.

***

Снова сеет изморось нехорошая,

даль заполошила, размыла близь.

Мокрые, тупые, простые лошади

мордами прижались, как обнялись.

Странно увлекаться, смешно ухаживать,

незачем привязанность волочить.

Серозем, еще не промерзший заживо,

смотрит в удивлении и молчит,

словно умоляют и просят помощи

не поля, не лошади — сразу весь

плавающий в сере, во млеке тонущий,

падающий сквозь ледяную взвесь,

округленный в капле и в оке мерина

видимости медленный оборот, —

словно в этом мареве все потеряно,

даже теми, кто своего неймет.

Лишь усталый ветер плетется по лесу

и рождает в лиственной полосе

робкие ответы густому голосу —

рокоту автобуса на шоссе.