Повесть

Опубликовано в журнале Новый Берег, номер 44, 2014

Все герои этой повести реальные люди, и она целиком основана на их воспоминаниях.

Когда мне кто-нибудь говорит, что я совсем непрактичен, ничего не нажил за свою жизнь, нигде не смог «нагреть себе места», я отшучиваюсь и отвечаю: «Это всё потому, что я ещё не вернулся с войны…»

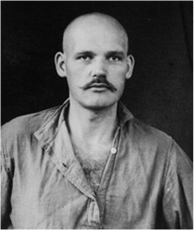

Григорий Гурьев

Григорий Гурьев

Когда я познакомился с Рарой (Ариадной) Ларионовой, нам было по двадцать два года. Она от природы имела магический дар: у нее была удивительная улыбка, она начиналась так тихо, как бывает, когда оркестр начинает какую-то мелодию, потом она усиливалась и вдруг становилась ослепительной. Рара не была уж так потрясающе красива, но своей стройной фигурой она напоминала мне скульптуры античных богинь. Перед тем как мы поженились, мы были знакомы полгода. Познакомились осенью, расписались весной. Пришли из ЗАГСа домой, мама Рары Клотильда Ивановна купила вина, выпили по рюмочке и пошли гулять на Днепровские кручи. Что нас объединяло, так это безумная любовь к музыке и вообще к искусству. Но нас обоих выгнали из художественных институтов, меня из Московского, а Рару из Киевского. Это было время, когда одна за другой вздымались волны сталинского мракобесия, подозрений и арестов. В газетах, например, можно было встретить такое: «…Будьте бдительны — некоторые художники под видом работы на этюдах, пользуются уединением, высматривают и зарисовывают военные объекты».

Тогдашний нарком Ягода заявил, что существует молодежный заговор против советской власти, и пошли-поехали чистки среди молодежи. После того как десятки студентов нашего института были арестованы, а меня самого дважды вызывали на допросы, я решил больше не испытывать судьбу. Нарочно забросил учёбу, дурачился на переменках, старался, чтобы меня, как можно быстрее выгнали. Наконец, я был отчислен и вернулся к родителям в Киев.

А Рару вышибли из-за парня, который ей симпатизировал и провожал её из института домой. Там до романа было далеко, ну просто засиживались в институте до десяти-одиннадцати часов. Раре идти домой через глухой переулок, и он провожал её. Это были голодные годы, а парень деревенский, и он поехал на каникулы домой. Он увидел, что половина села вымерла. Родители его — еле живы. Уже не хоронят в гробах, а прямо в яму, уже нет сил у изголодавшихся таскать этих мертвяков. Он вернулся как не в своем уме. И тут в коридоре кто-то из ребят спрашивает: «Ну, как там, на каникулах, как там твои старики?» И его вдруг прорвало, он разрыдался, стал биться головой о стенку, плакать, кричать, какие-то слова выкрикивать… Ну, пока хлопцы бегали за водой, туда-сюда, кто-то уже пошёл и звякнул… И его на другой день забрали, и с концами. Потом кто-то вспомнил: «Так он же провожал Ларионову Рару!» Ага! Нашли предлог, что она дерзко разговаривала с кем-то из педагогов, вступала в споры по вопросам искусства, и выставили её из института. Рара очень тяжело это переживала.

Однажды Рара принесла мне какую-то бумагу, некое заявление и попросила меня подписать, а через пару месяцев нежданно-негаданно оказалось, что меня вызывают в консерваторию на приемные экзамены. Я их хорошо выдержал и, благодаря Раре, стал учиться по классу гобоя на факультете деревянных духовых инструментов. Кроме гобоя обязательными предметами были история коммунистической партии, фортепиано и гармония. Учительница по гармонии — это была наша Музыкальная Богиня. Студенты придумали ей имя — Гармония, и так за глаза её называли. Особенно она любила хоровые вещи, потому что писала тогда кантату «Аральский дневник» на слова Тараса Шевченко. На последнем уроке учебного года она придумала, что мне надо за лето подготовиться и перескочить через курс. Последний экзамен по инструменту я сдал, надо было играть 12 гамм, а я свободно играл все 24. Уговорились, что через неделю она напишет программу, по которой я буду заниматься всё лето, и мы попрощались. Это было 21 июня 1941 года. Когда шел домой, недалеко от художественного института я увидел очень странный закат, мне город показался таким старинным, как будто 500 лет назад. И он мне привиделся таким хрупким, что может исчезнуть, как какой-то призрак. А наутро началась война.

Никто не верил, что такое может случиться. Вместе с тем весь страх и ужас первых дней были далеки от того, что ожидало всех впереди. Всё оказалось гораздо дольше, тяжелее, страшнее и непостижимее для человеческого разума. Если бы в то время нам показали кинокадры из будущих лет войны, мне кажется, многие тронулись бы умом. 22 июня было воскресенье, но в литейном цеху завода «Большевик», где я работал по ночам, шла обычная плавка. Рёв самолётов в четыре часа утра все восприняли как уже привычные военные учения. И вдруг оглушительные взрывы бомб. Как я узнал потом по рассказам, это немцы, долетев до Киева, разбомбили авиазавод и стали бомбить наш.

Плавка подходила к концу. Одна бомба попала в наш цех, прямо в купол вагранки. Пробила ее, пробила полтора-два метра кокса, потом рыхлый полурасплавленный металл, все расквасила и в самом низу взорвалась. Разорванный на куски корпус вагранки разлетелся вокруг вместе с битым вдребезги кирпичом. Во все стороны брызнул жидкий металл. Вагранщик Андрей за полминуты до этого через очко шуровал ломом металл, чтобы не налипал шлак. А потом он рассказывал: «Почему-то аж закортило бросить всё и уйти, я закрыл очко, стал спускаться по лестнице, и вдруг как шарахнет по спине жидким металлом». А его напарник Степан продолжал шуровать очко с другой стороны вагранки, и его убило. Я с бригадиром заливщиков был за стенкой, на участке, где льют мелкие детали, это нас спасло. Когда выскочили из-за стенки, смотрим, а вагранки нет… в огромную яму, куда обычно опускают ковш, натекло откуда-то полно воды, она кипит от стекающего в неё расплавленного метала, а на поверхности плавает тело убитого Степана.

Многих людей спасло то, что они в это время уже закончили свою работу и мылись в бане под душем. Но они так перепугались, что со страху повыскакивали голые через окна. Завыли сирены, началась тревога, гудят, свистят, а мне нужно было в модельный цех. Это на другом конце завода. Я думаю: «Тревога не тревога — побегу». В это время появляется самолет и начинает сыпать бомбы, какие-то ерундовые килограмм по двадцать. Слышу, как они рвутся. Когда я повернул к модельному цеху, где-то недалеко взорвалась бомба, и зажужжали осколки, немного похоже на майских жуков по звуку. Впереди меня шагов за десять прожужжал осколок и выбил окно в цеху. Выбегает начальник цеха, кричит: «Мальчишка, что ты тут делаешь, не знаешь, что тревога?!» Мы оба побежали к воротам, а там стоял охранник, и ему лётчик прострелил руку. Я увидел первую кровь этой войны. Когда тревогу отменили, вдруг стало тихо… абсолютно тихо…

Меня почему-то направили в санитарную команду. Там собрались одни девчата, но нужны были два парня, чтобы таскать носилки. В 11 часов Молотов начал говорить речь. В санитарной бригаде я оставался дежурить уже круглосуточно. И однажды туда пришла моя тёща и как раз попала в такой момент, когда я был среди этих девчат. Она приняла зловещий вид, так как была ревнивая вдвойне, сама по себе и за Рару тоже. Клотильда Ивановна принесла какую-то еду, а девчата решили, что это моя жена, и подняли меня на смех. Я выглядел тогда совсем мальчишкой…

Созвали собрание, выступал какой-то партийный деятель: «Мы им покажем, мы будем стоять у станков, несмотря на то что они бомбят». Но прошло еще пару налетов, и завод остановили, пришел приказ об эвакуации. Стали собирать бригаду готовить вагоны, и меня послали на эти работы. Нашему заводу вагонов не дали, а дали только голые площадки, которые необходимо было достраивать. Нужно было достраивать стены и крыши, без умения и без разных нужных деталей. Как хочешь, так и делай. Постоянно прилетали самолеты-разведчики. Объявляли тревогу, и все бежали в подземелье. А я не верил, что готова для меня пуля, и никуда не убегал. Самолёты летали так низко, что на немцах были видны очки. Изредка они постреливали, но не прицельно, просто для создания паники, показать, что они хозяева в воздухе. Месяц или полтора я проработал. Сделали мы эти вагоны, не знаю, доехали они до Урала или нет, по дороге их бомбили. Во время этих работ я попал как-то в центр города и, проходя мимо Софийского собора, увидел, что золотые купола закрашивают красновато-черной краской, чтобы не было заметно с воздуха.

К нам во двор в эти дни пришел как-то пьяный милиционер и приказал женщинам идти копать рвы. Женщины копали без всякого энтузиазма, а он под мухой просто околачивался где-то рядом. И говорил: «Не бойтесь, бабоньки, наши уже под Берлином».

«Приказ о всеобщей мобилизации», отпечатанный на розовой бумаге, размером как две газеты был расклеен по всему городу. «Министр вооруженных сил объявляет…» — точно не помню, что там дальше. В последние дни перед расставанием, мы с Рарой брали две табуреточки и садились, прижавшись спиной друг к другу, чтобы лучше друг друга чувствовать. Мы подолгу сидели молча, часами, не вспоминая ни о какой еде, иногда ночь напролёт. Мы ничего не могли сказать друг другу. Боялись смотреть друг другу в глаза. Нашему сыну Валере за две недели до этого исполнился год.

В военкомате набирали группы по сто человек и приставляли к ним военного с винтовкой, чтобы никто не убежал… Подошла Рара с мамой и маленьким Валеркой на руках. Она напоминала мне Сикстинскую мадонну Рафаэля.

Рара (Ариадна) Ларионова Григорий Гурьев

Как мы уходили? Не так, как это показывают в кино, будто с винтовками и в военной форме. Шли как попало, кто в чем был, без всякого оружия. Определили меня в одну из сотен, а сотен было очень много. Рара передала Валеру маме и пошла рядом с колонной. Она то шла, то бежала, по дороге заскочила в магазин, купила буханку хлеба, догнала колонну, вручила мне на ходу хлеб и, вцепившись обеими руками в мою руку, еще шла шагов пятьдесят, что-то лепетала на прощанье, вглядываясь в моё лицо, а потом отстала.

Я шёл и всё оглядывался на неё и думал, что я больше никогда её не увижу. Она стояла босая — сбросила где-то босоножки, чтобы легче было бежать. Рядом со мной шёл пожилой дядька, ну, мне тогда казалось, что пожилой, а на самом деле, вероятно, он был призывного возраста. Посмотрел он на мои оглядывания и с ядовитой иронией говорит: «Ну, шо ты оглядаеся? Через мисяць-два вона забуде тебе, тай пиде из якимось нимцем». Он взбесил меня так, что я чуть не заехал ему по рылу. Но это было абсолютно неуместно и невозможно. Я, конечно, сдержался, но от этого порыва и попытки совладать с собой у меня в сердце сделался такой жар, такая боль… и вдруг внезапно я почувствовал облегчение — разлука перестала казаться такой ужасной. А потом уже позднее я понял, что он вовсе и не гад, он, вероятно, немало повидал на своём веку и знал, что, чем грубее оплеуха, тем скорее я очнусь, захотел разрядить, облегчить мое состояние.

Вдоль улиц, по которым мы шли, стояло много женщин, некоторые держали на руках детей и так же, как и Рара, они напоминали мне итальянских мадонн с ребёнком. Когда мы только познакомились с Рарой, то часто ходили на симфонические концерты, которые давали по выходным дням на открытой эстраде в приднепровском парке. Причем она ввела такой обычай, мы слушали только первую вещь, а потом, переполненные впечатлениями, уходили домой. На этих концертах мы приметили девушку и парня, которые всегда сидели порознь, но часто приходили на те же концерты, что и мы, а через некоторое время мы увидели, что они уже сидят вместе. И вот среди женщин, стоявших вдоль улиц, по которым мы уходили, на одном углу я увидел эту девушку из нашей симфонической молодости. Она стояла с ребенком на руках, и, наверное, где-то в толпе шёл и он. Когда переходили по мосту через Днепр, затянули украинские народные песни и пели уже всю дорогу одну за другой, пока ехали поездом до Полтавы. «Чому мени, Боже, ты крыла не дав…», «Люблю дывытыся, як ты идеш по воду…», «Мисяць на неби, зироньки сяють…» и много, много других…

Нас привезли куда-то под Полтаву, чтобы обмундировать. Там, наверное, еще со времен Петра Великого и Полтавской битвы сохранились здания военных складов. С сапогами у меня беда, я перемерил все сорок пятые номера, и все жмут. Другие давно подобрали себе всё, а я мерю и мерю, аж пока не нашлась одна такая пара, которая чудом на меня налезла. Патронташи нам достались из тех, что сохранились с Первой мировой войны, такие как на картине Верещагина «Солдат с патронташем». Нам они не пригодились. Что там этот небольшой патронташ. Мы носили патроны в заплечном мешке по полведра. Это не та война. Но все берут патронташ, и я взял… Раскрываю его, и там такими большими буквами штамп с датой выделки: «24 декабря, 1915 год». А это день моего рождения. То есть этот патронташ был пошит ровно в день моего рождения. Он ждал меня 26 лет и дождался.

Все взяли обмундирование под мышку, сапоги через плечо и пошли мыться в маленьком лесном озере. Оно было обрисовано берегами так, что напоминало по форме фортепьяно. И вода в нем была черная, как крышка рояля. Дно выстлано палыми листьями, они перепрели, и получился такой красивый тёмный фон. А сама вода, когда берешь рукой, прозрачная, кристально чистая. Из-за сапог я пришёл к озеру последний, и вообще я во всём какой-то медленный, пока рассупонился, намылился, все уже успели помыться, и вода из чёрной стала белой от мыльной пены. Отмываться в такой воде мне что-то не хотелось. Все уже ушли. И вдруг гроза, такой хороший удар грома, и ливень идёт стеной прямо на меня. Я мылся под этим ливнем в сполохах молний, и мелькнула в голове мысль, такая хрупкая надежда: «Наверное, это Божье крещение в знак того, что я не буду убит на этой войне»…

И вот мы уже при полном обмундировании, во всём новеньком, при оружии отправились тренироваться на стрельбище. Увы, не то, что в десятку, но и в саму мишень и даже в фанерку, на которой она приколота, мне попасть так и не удалось. В один из первых дней нашли в лесу достаточно глухое место, где должны были формироваться прибывающие войска.Пришла команда сооружать из камыша большие шалаши, человек на двадцать каждый, и рыть колодцы. Меня и еще нескольких солдат послали рыть колодец, ещё один колодец рыла другая группа. Но надо же знать, где копать колодец. Так вот, другой группе попался умный офицер, привёл свою команду в долинку, и они часа за три-четыре вбили в землю один за другим бетонные кольца и добрались до воды. А наш офицер поставил нас на возвышении, и мы, хотим не хотим, должны выполнять все его команды. Загнали в этот холм все свои кольца, потом те, что остались от другого колодца. Выкатывать их на гору ещё та была работа… Никто не хотел противоречить офицеру, боялись, что убьёт. Кольца кончились, а до воды мы так и не докопались. Вернулся я после целого дня в свою роту, а нашего лейтенанта послали на инструктаж. Вместо него прибыл какой-то фельдфебель. Как только я пришел, он мне заявляет: «Каждый солдат из нашего соединения принёс для шалашей по большой охапке камыша, а ты не принес ничего. Иди и принеси». А я говорю: «Так я же колодец рыл».— «Это меня не касается, каждый солдат должен принести охапку камыша». Я пошел. Там было огромное поле, заливной луг, на котором сплошь рос камыш. Но после того как толпа солдат его целый день собирала, там почти ничего не осталось, так кое-где две-три камышины. Я часа два провозился, собрал оберемок из последних камышей, принёс, а он:

— Два часа ходил и столько принес, небось, к дивчатам бегал в село или по молоко. Накладываю на тебя взыскание.

— Да ни в какое село я не ходил. Вы не имеете права так меня осуждать. Вот давайте сходим вдвоем, и вы увидите, что я собрал последние.

— Один наряд вне очереди!

— Так нельзя, за что вы мне даете наряд вне очереди, если я прав?

— Два наряда вне очереди!

— Я вижу с вами говорить бесполезно. Ладно, давайте третий.

Наряд — это значит делать какую-то непосильную или самую грязную работу. Ну, скажем, копать яму для нужника или что-нибудь вроде этого. Такой работы всегда хватает. К моему счастью, наш лейтенант вернулся и куда-то фельдфебеля отослал. А я на этом примере ощутил весь вкус армейской службы. Мне раньше казалось, что если война, если в любой момент люди готовы расстаться с жизнью, с ними так разговаривать уже нельзя, надо по-другому, это не мирное время.

На ужин раздобыли какой-то каши и, смертельно уставшие за долгий день, все повалились спать. И началась такая грозища, гром, молния одна за другой, одна за другой. Одна другой страшнее. В конце концов я заснул, и мне приснилось, что это не гром, а что поет мужской хор. Как будто они поют шевченковскую кантату. А сам я иду по своему заводу, что-то мне надо найти, иду и слышу этот хор, как будто он из-под земли звучит. И вдруг слышу, сквозь этот хор и долетающий до сознания гром, голос какого-то высшего существа: «Посмотри на землю». И я вижу, что земля наливается кровью, из-под земли идет кровь и выступает просто у меня на глазах. «Вот слышишь этот хор. Вот так шумит вода в Днепре, и в ней будет крови больше, чем воды». И с этим я начинаю просыпаться. Мне чудятся крики: «Погром! Разгром!», а это кричат: «Подъем, Подъем!» А мы никак не можем проснуться — устали все.

Вот мы встаем, а гроза гремит и ливень проливной. Сплошной такой сеткой. Оделись. Натянули шинели, надели каски, взяли винтовки, вещмешки и пошли. Грязища непролазная, всё размыло, дорога раскисла… По этой грязи мы шли, бог знает, сколько километров. Всю ночь шли. Только на рассвете дошли под этим непрерывным дождем и громом до какой-то железнодорожной станции. Промокли до нитки. Слава Богу, состав из товарных вагонов был готов, мы туда влезли, поснимали шинели и наконец перевели дух. А как только поехали, затянули песню, которую знали из фильма «Чапаев»:

Ревела буря, дождь шумел,

Во мраке молния блистала,

И беспрерывно гром гремел

И в дебрях буря бушевала.

А потом ещё одну:

Чёрный ворон, чёрный ворон

Что ты вьёшься надо мной?

Ты добычи не добьёшься

Чёрный ворон, я не твой!

И так вот мы добрались до Днепра, до его левого берега. Днепр там широкий, гоголевский. Прибыли мы в составе полка, сформированного под Полтавой, тысяча солдат. А всего в этот район бросили целую дивизию, несколько тысяч человек защищать левый берег и не дать немцам переправиться через Днепр.

Река здесь уже в два раза шире, чем в Киеве, в неё притоки добавились, течение уже нешуточное. Правый берег такой же высокий, как и в Киеве, на нём виднеется какая-то деревенька, и там, на правом высоком берегу засели немцы… Посередине Днепра остров, не такой большой, но высокий, и с нашей стороны не видно, что там на его другой стороне. И вот долго думали, выгодно ли занять этот остров. Думали-думали и, в конце концов, обнаружили, что немцы уже на острове. Не знаю, как и кто это узнал, — с нашего берега их за островом не было видно. В штабе решили, что надо немцев оттуда выбить. Но, как атаковать — нужны лодки. В ближайшем селе обошли все дворы, и нашли пять более-менее пригодных лодок. Отыскали дедов таких, что понимают в этом деле, попросили их отремонтировать лодки. Они возились с ними, возились и говорят: «Мы сделали что могли, а лучше уже нема куды». Из разных рот отобрали на каждую лодку по десять-двенадцать солдат, таких, кто жил у воды и знал хоть чуть-чуть, как с лодками управляться. Из каждой роты послали в штаб вестового, и я оказался одним из них. Когда в штабе примут решение о времени атаки, вестовой должен побежать в свою роту и сообщить.

Метрах в пятидесяти от штаба колхозная конюшня, коней давно угнали, стойла пустые, мы постелили в них сена и улеглись спать по одному на стойло. Ну там немножко языками почесали, потом заснули. И так мы проспали полночи, а этак часа в три дали приказ штурмовать остров. Понёсся я в свою роту, доложил лейтенанту, а он страшно взвинченный, весь дрожит. И вообще это всё были офицеры не боевые. Уже потом мы видели офицеров, которые прошли через четыре года войны. А эти все были люди штатские. Многие только-только мобилизованные. Наш лейтенант был учителем арифметики в деревенской школе, ну дали ему звание, а понятие о войне у него было самое отдаленное. Я вижу, что он дрожит. Зуб на зуб не попадает. Боже мой, и такому офицеру поручили эту операцию. Он поднял отобранных для штурма солдат, и они побежали к лодкам. Прошло, наверное, минут сорок, ну пока они добежали, погрузились, отчалили… и вдруг я слышу, заработали пулеметы, не наши… Несколько не очень длинных очередей.Я не знаю как, но я узнавал, стучит «максим» или ихний. Проходит ещё часа два, и вдруг возвращается один из тех солдат, еле держится на ногах, продрогший до костей, промокший — осень, вода ледяная, он еле-еле доплёлся и не в силах стоять опустился на землю. Из их отряда в шестьдесят человек уцелел только он, один-единственный…

А дело было так. Прибежали они к лодкам, стали садиться. Лодки качаются, кто-то из солдат потерял равновесие, с размаху упёрся винтовкой в дно и пробил его. Одна лодка вышла из строя. Лейтенант стал размещать солдат на остальные четыре. Он мечется от лодки к лодке, чтобы всех рассадить, и получалось так, что вода уже только на ладонь не доходила до края бортов. В конце концов, его самого ни в одну лодку не пустили. Ну что такое младший лейтенант, курсант… В одну лодку не пустили, в другую… все спешно отплывают, и он остался на берегу. Они выбрали место выше по течению, рассчитали, что к острову их снесёт. Когда до острова оставалось уже метров сто, вдруг немцы открыли пулемётный огонь. Они нарочно дали лодкам подплыть поближе. Пробитые лодки под тяжестью людей стали тонуть. На середине реки течение мощное, в кромешной темноте солдаты оказались в ледяной воде с винтовками, их сразу закрутило, они захлебнулись и все утонули. Один только чудом спасся, доплыл до берега из последних сил. Вот он-то и добрался до нас и рассказал, как всё произошло. А нашего младшего лейтенанта утром вызвали в штаб и расстреляли.

На всё наше объединение у нас было три пушки сорокапятки. Выстрелили из первой — у неё замок развалился. Осталось две. Из второй выстрелили — что-то с дулом получилось. Осталась одна. Но потом куда-то доложили, и прислали батарею из десятка стволов и с ними десять пар лошадей, чтобы их перевозить. Одну из наших рот послали прикрывать часть берега напротив острова. А в небе низко и безнаказанно кружат немецкие самолёты-разведчики, их называли рамами, так как у них были спарены два фюзеляжа. А зениток у нас нет, и мы сбить их не можем. Рама сразу же засекла эту роту на берегу, и немцы стали с острова лупить по ней из миномётов, мины через горку острова легко перелетают. И так меньше чем через полчаса они выбили всю роту, из пятидесяти человек никого не осталось в живых. А у нас минометов нет. Мы не могли их накрыть на той стороне острова.

На следующее утро немцы, попив свой кофе, стали готовиться к атаке, чтобы прорваться с острова на наш берег. У нас кофе не было, мы в отличие от них пили чай. Большой такой котёл, вёдер на сорок, в нём на обед варили суп, потом кто-то ходил в наряд отмывать от супа на чай. Наливали воду, выполаскивали остатки, потом жменями накидывали песок и драили. Наливали воду, выливали и так за час-другой приводили эту кухню в порядок для вечернего чая. Утром этот же чай допивали, а потом опять суп или борщ. Перед тем как нас атаковать, немцы минометами перебили весь наш артиллерийский дивизион, всех коней и половину, может, людей. А потом, раз артиллерии у нас нет, они, уже не скрываясь, перешли на эту сторону острова и стали на лодках и понтонах двигаться к берегу. Навстречу немцам туда на берег побежала одна рота за другой. И каждый солдат на ходу сбрасывал шинель, потуже подпоясывался и бежал. В кино такого нигде нет. Выросла гора шинелей. Без них легче воевать. Нужна подвижность, нужно быть таким вертким. Шли на смертный бой. И вот каждый солдат бросил шинель, и выросла их целая гора. Метра два высотой и черт знает, какой длины. Это зрелище — тысяча шинелей.

Мою роту почему-то в атаку не включили. Нескольких солдат из нашей роты и меня послали в разные места вести наблюдение и докладывать о ходе боя. И дали нам театральные дамские бинокли. Это такие финтифлюшки. У нас даже не было биноклей. А в эти, ну что можно было увидеть. Они рассчитаны на театр. В отдалении от берега, за рощей стоял на холме ветряк, и меня послали вести наблюдение оттуда. Я был ростом выше других, может, поэтому мне тогда разное доверяли, думали, что я умный. Там наверху я смотрел в промежуток между крыльями ветряка, но за рощей сначала ничего не было видно, только слышно пальбу двустороннюю. Потом я разглядел, что немцы идут широким фронтом. А вскоре стали ползти оттуда раненые. Я уже слез, и они спрашивали меня, где лазарет? А черт его знает, я не знаю, они дальше ползут. Через какое-то время всё стихло, начались сумерки. Раненые уже ползти перестали. Пришёл ко мне штабист, который меня знал и говорит: «Поручаю вам найти капитана Миронова и сказать, что я его жду на пересечении оврагов, он знает каких. Пройдёте через эту деревню на косогоре, там будут песочные горы, а за ними артиллерийский дивизион Миронова». И я пошёл через это село. Ночь. Жителей, вероятно, уже никого нет. И вот в одном месте меня перестревают какие-то наши солдатики и повели меня в свой штаб. Я вижу, что они в дымину пьяные. Стали допрашивать:

— Что? Чего? Куда?

— Меня послали в артдивизион, человек ждет. Я должен обязательно туда прийти.

— Нет, ты шпион, знаем мы таких.

И заперли меня в какой-то свинушник. Но у них там был старшой, он, видимо, проспался и велел меня привести. Снова стал меня спрашивать. В общем, старшой разрешил меня отпустить, но только чтобы я шел назад, обратно к тому, кто меня послал. Ну я послушался, пошел обратно, а потом решил все-таки их обдурить. Когда минул последнего часового, я сделал большую кривую и этими косогорами все-таки пришёл в расположение дивизиона. Но там я в живых уже никого не застал. Капитан Миронов, вероятно, ушел. Я только увидел там десятка два убитых коней, очень хорошие кони. Ночь была светлая, да и глаза привыкли. Я увидел, что лежали убитые красивые лошади, где-то их хорошо содержали. И только они прибыли на фронт, их сразу минометным огнем поубивало. В темноте понять, целы ли пушки, я не мог. Людей не было. Надо было возвращаться к тому штабисту, который меня послал. Пошёл такой дорогой, чтобы не попасть опять к этим пьяным солдатам. Шёл песочными ярами, потом вышел на дорогу, но, когда пришёл, этого штабного офицера уже не застал, а застал только наших солдатиков, которым штабной велел дождаться меня и уходить, и сказал, по какой дороге нам надо идти. Мы стали уходить из прибрежной низменной поймы на восток все выше и выше в сторону старого русла Днепра. Вскоре неожиданно наткнулись на пятерых солдат. Они наставили на нас пулемет «максим» и стали спрашивать, кто мы, какого полка, кто командир. Мы сказали, что фамилии не знаем, но, что у него есть орден Красного знамени. Они усмехнулись и говорят: «Ну ладно, идите ребята».

И мы пошли по дну оврага и вскоре добрались до того места, где располагалась наша часть. Там стояло три больших фургона. В одном противогазы на случай, если немцы применят газ, а в двух других сухари в больших бумажных мешках для всего полка. Мы должны были всё это куда-то везти, но артиллеристы увели оставшихся лошадей, очевидно, чтобы забрать уцелевшие пушки. Потом мы по этим оврагам не помню, сколько дней крались. Там было рядом кукурузное поле, и при звуках самолетов мы прятались в кукурузе.

Наш командир куда-то сходил и пришёл с приказом, чтобы мы залегли и караулили немцев, а когда те покажутся, чтоб немедленно доложили. Мы пролежали сутки. На другой день идет дед с мешком накошенной травы и спрашивает, «А чего это вы тут лежите?» А мы ему: «Немцев поджидаем». — «Так немец же не тут, а там — вы до него пятками лежите». Дед уже пошел дальше, когда вдруг раздалась автоматная очередь. Я впервые услышал близко этот звук. Очень интересно. Пролетающие автоматные пули не свистят, как пишут всегда, а звенят, как сосульки, когда они, падая, разбиваются — дзинь-дзинь, такой прозрачный красивый звук. Командир наш страшно испугался, послал двоих за дедом: мол, это он стрельнул, у него в мешке автомат. Дед немножко струхнул и возмутился: «Всё на свете переплутали!» Ну и впрямь, какой там автомат у него — по звуку слышно, что это немецкий. Деда отпустили. Немцы еще пальнули. Мы куда-то отошли и присоединились к другой роте, которая залегла в огороде.

По одному краю этого длинного колхозного огорода росли небольшие кусты. И мы возле этих кустов залегли и высматривали через огород, где же немцы. Место заняли неудачно, обзор плохой, но «наше дело телячье — обделался и стой». От бессонницы, непрерывного смотрения у меня стало двоиться в глазах, и мне какая-то кучка в конце огорода показалась немецкой каской, и что она движется, и что это немец ползёт. Надо мной посмеялись и быстро меня успокоили.

Позже мы отступили еще немного, там была вырыта траншея, и мы засели в ней. Впереди и позади нас открытое поле, а невдалеке, в километре от нас, деревня. И вот оттуда идет совсем молоденькая мама с ребенком на руках, точно, как моя Рара, когда меня провожала — тоже, как Мадонна. Тоже босиком, волосы завязаны косынкой. Идет и собирается перешагнуть через нашу траншею. Ребята говорят: «Куда же ты идёшь?» А она: «До немца». — «Ты что, шпионские сведения несёшь?» — «Да вы что, сдурели, не видите, я же с ребёнком. Не могу я в селе оставаться, когда немец ось-ось придёт и начнёт обстреливать всё подряд». — «Не придёт, мы их не пустим». — «Пустите, будете снова отступать, я уже знаю, а я пойду туда, где немцы, там пересижу, пока они наше село займут, а потом вернусь до своей хаты».

Эта картинка мне очень запомнилась. Стоит эта мадонна на бруствере, от её босых ног комочки земли скатываются в траншею. Она стояла, говорила, говорила, потом перешагнула и пошла через нейтралку — страшную полосу, которую немцы называли «ниманс ланд», т.е. ничья земля — это жутковато и больше похоже на правду, чем просто нейтральная полоса.

Прошел ещё день, прошла ночь, и немцы подошли так, что мы их и не видели, и открыли огонь с близкого расстояния. Так получилось, что за день до этого наш командир всё придирался к нам, что не умеем отдавать честь, стоять в строю и поворачиваться по команде «кругом». Особенно доставалось старенькому деревенскому учителю. Он был интеллигент, неловкий пожилой человек, его смущала дубоватость муштры, на военной службе он никогда не был. И ему доставалось от командира больше всех. А когда немцы нахлынули, наш командир куда-то исчез.

Я вдруг увидел на расстоянии выстрела троих немцев идущих в мою сторону, я выстрелил, но мне попалась винтовка с кривым дулом, и в ней взорвался патрон — она заглохла. Такое невезение, будто дьявол за спиной стоит. Деревенский учитель держался до последнего патрона, пока немцы вплотную не подошли и не убили его. А я не заметил, что какой-то немец зашел ко мне с тыла, тихо подкрался и вдруг ткнул дулом автомата в спину между ребрами, точно там, где сердце. В первое мгновенье я испытал жуткую досаду: ну как я не услышал его шаги за спиной. Это было очень быстро, не так, как я рассказываю. Мысленно я поблагодарил Бога за то, что умру без мучений — «если смерти, то мгновенной». Перед войной я работал грузчиком, и, бывало, бочки с краской в сто килограммов поднимал с пола на колено и в машину. В голове пронеслось: «Как же так, меня убьют, и столько силы пропадёт не за понюшку табаку?! Нет, Германия — это ещё не конец, придёт мой час, и я укокошу немало твоих фрицев». Я встал и поднял руки. Немец убрал оружие и повел меня. Он взял мою винтовку за дуло, очень ловко шарахнул о дорогу, и она разлетелась. Потом посмотрел мне в лицо и показал, так сказать, своё. Это был очень приятный такой тип. Если отвлечься от расхожего «о-о, мерзкий фашист», то, я бы сказал, очень приятный молодой человек, моложе меня на пару лет, такой внешности, какая бывает у рабочих-металлистов высокой квалификации. Он как-то сочувственно кивнул мне и лицом «проговорил» целую тираду: «Вот видишь, какая петрушка: мы друг друга не знали, и не было у нас с тобой причины для вражды, но вот теперь приходится делать эту гадость. Ты, пока уцелел, а меня, возможно, завтра прикончат. Может быть, ты ещё доживёшь до конца войны…». И потом сказал: «Ком (пошли)». И мы пошли.

Завели меня в большой амбар, а нашего брата там полным-полно… Потом нас начали строить, чтобы перегнать куда-то из этого амбара. Вдруг вижу нашего начальника штаба, он уже без фуражки, это чтоб не видно было, что он командир. Немцы стали спрашивать, кто знает немецкий, и он вызвался. Ему сказали, что говорить. Он обратился к нам: «Есть ли кто-нибудь в строю, кто умеет командовать?». Все промолчали. Он сказал: «Тогда попробую я». И начал как бы неумело командовать. Нас по четыре построили, и мы пошли куда-то недалеко. А там наших еще больше. Смотрю, и наш лейтенант тут, тот, что сменил расстрелянного.

А дня за три до этого у нас с ним состоялся разговор. Он стал выговаривать мне, что я мямля — не умею себя держать… Спрашивает: «Знаешь, каким должен быть солдат? — и, сделав такую зверскую рожу, кричит — а ну, кому тут морду набить?» Я ему говорю: «Вы знаете, это не мой идеал солдата, я в жизни никого по лицу не ударил и не собираюсь, моё дело воевать, а не морды бить, человека можно наказывать, но нельзя унижать». — «Ах так! — кричит, — мы выйдем к своим, и я буду докладывать о твоей измене!» И вот мы опять встретились. Он подходит и начинает канючить: «Ну, знаешь, всякое бывает, ты ж не наговаривай на меня». А он дурак. Во-первых, не постриг шевелюру. Командир пулеметной роты побрил голову, оделся в солдатское, его не отличишь от солдата. А этот ещё в самом начале войны ходил неделю на склад и выцыганил себе командирскую гимнастерку из особого сукна, особо пошитую. Любой дурак узнает, что он не рядовой, ещё и с таким чубом. Но вместе с тем, я ему сказал: «За меня можете быть спокойны — не мерьте по себе».

Потом нас повели дальше и, наконец, привели обратно на территорию тех самых складов, где мы впервые получали обмундирование. Нас пленных было несколько тысяч. Это было окружение, и огромное количество наших войск попало там в плен.

По данным Министерства обороны:

«За первые пять месяцев войны потери Красной Армии составили более миллиона убитыми и почти три миллиона пленными. Это три четверти всего личного состава сухопутных войск к началу войны».

Мы спали в амбарах, а днем сидели снаружи на чем попало. Там среди пленных оказался киевский художник по фамилии Лось, его картины есть даже в музеях. Мы с ним о живописи говорили, он восхищался Врубелем, и у него был замечательный тенор. Как-то собралась вокруг него компания, и начали они петь на три голоса любимые украинские песни. Как прекрасно они пели!

На дворе спать было прохладно, поэтому мы забирались в амбар, и так получалось, что я попадал на чердак. Ну и не очень-то хочется туда лезть. В конце концов, после полуночи заберешься, а там люди вповалку лежат вплотную друг к другу. Если где и втиснешься, то потом уже пошевелиться нельзя. И наступает через какое-то время такое состояние, что хоть волком вой — встаёшь и уходишь. Лучше мерзнуть на дворе, чем лежать закованным. Немцы тогда еще не сортировали пленных. Только отбирали евреев и устраивали такие игры. Из-под масла для пушек оставались пустые четырехгранные банки с большими отверстиями. Они заставляли евреев надевать эти банки на головы и приказывали им петь, плясать и барабанить себя по банкам. Если человек выбивался из сил, его лупили чем попало, и он опять начинал плясать, пока не упадет.

На этой базе мы пробыли около месяца. Кормили нас один раз в день, варили суп из убитых лошадей, хлеба вообще не давали. Наварят огромные военные кухни. Все где-то понаходили пустые консервные банки. И всё делалось бегом — людей много, и буквально на бегу подставляешь банку повару, и уже второй подбежал. Если кто-то не удержал банку, выронил — остался без обеда. Потом пронеслась весть, что нас куда-то повезут.

Там среди нас был чудаковатый человек, который старался говорить по-украински, но очень плохо. Он был без шапки и знаков различия. Этот человек придумал такую вещь. Когда он узнал, что нас собираются куда-то везти, он стал подбивать всех, чтобы говорили, что мы из украинской дивизии. Кинул клич, чтобы нашли пару чистых рубашек и два карандаша — желтый и голубой. Рубашки порезали ножами на маленькие квадратики. Он как-то узнал, что я умею рисовать, и мне поручили нарисовать на этих кусочках ткани огромное количество украинских гербов в виде щита и трезубца, верхняя половина голубая, нижняя желтая. После этого умельцы попришивали нам эти штуки на рукава. Посадили нас в поезд, и мы поехали. В вагоне давка, сотня людей прижатых вплотную один к одному. Со мной случился обморок, и я сполз на пол. В первое мгновение возникло ощущение, что у меня пропали кости, а вместо них резиновые шланги. Рядом со мной один парень закричал на весь вагон: «У кого есть что-нибудь в зубы, человек сознание потерял». Кто-то передал ломтик сырой тыквы, он сунул мне в рот эту тыкву, и зубы автоматически начали жевать, и я ожил.

В конце концов, мы приехали в Западную Украину. И когда мы вышли из поезда, то все с украинской нашивкой стали в первых рядах. Половина без шинелей, кто в пилотке, кто без. Я был такой измученный, что готов был опять упасть. Территория ограждена колючей проволокой на несколько километров. И тянутся коробки казарм, строгие четырехэтажные корпуса. По обе стороны железных капитальных ворот стоят два эсэсовца в касках с автоматами, ноги широко расставлены, стоят как изваяния. А в сторонке от них почтеннейший седовласый человек, как мы потом узнали, в прошлом директор школы. Он одет во все военное, но без шапки. Сильный ветер уносит его седые кудри, он серьезно, внимательно и без всякой ненависти провожает нас взглядом. Это был комендант лагеря, он был из местных. Лагерная полиция тоже была из местных ребят, не заморенных, хорошо упитанных добровольцев, в основном это были бендеровцы.

Мы распределились по казармам. Порядок был такой: утром все выстраивались в шеренгу, нас пересчитывали, приезжала кухня, и полицаи начинали раздавать баланду. Баланда была такая — очистки картофеля, немытые, с налипшим чернозёмом, и кормовые буряки, порезанные на куски, которыми кормят скот. Ну и, конечно, на зубах скрипело страшенно. А что делать? Правда, если поболтаешь, часть песка сядет на дно. Но не подохли. Оказывается, наш человек всё вынесет.

Был такой случай. Кухню свернули, хотя на дне ещё что-то оставалось, и нескольким людям баланды не хватило. Я попробовал заступиться и сказал, что это же бессовестно — если нас не пристрелили, то надо ж всё-таки кормить. И тогда один из лагерных полицаев снял ремень и шарахнул меня по голове пряжкой, под которой был напаян свинец. Лицо залила кровь. Я понял, что больше выступать не стану. Давали пайку хлеба из размолотых буряков с добавлением на одну буханку жмени муки. Липкие ломти, как будто из глины слеплены, разрезаны по 400 грамм.

Один раз я застал такой случай: какой-то, уже очень ослабевший парень, шел с этой пайкой, а другой более сильный напал сзади, выхватил и убежал. Этот упал и плачет, как ребенок: пайку забрали, отняли пайку, плачет безутешно. Смертность, когда мы прибыли, была тридцать человек в день. На мажару, телегу для перевозки снопов, помещалось дневное количество мертвецов. Их грузили без одежды. Тянула телегу специально подобранная команда, которой давали двойную пайку бурды и хлеба. Через месяц стало две мажары в день.

Как-то на поверке мы стоим перед получением баланды, половина нас славян, а половина восточных людей. Они были в худшем состоянии, без пилоток и шинелей, может, потому что они не привыкли к военной службе и где-то это все растеряли. А мы были кто в шинелях, кто в бушлатах. И вот стоит нас разношерстая шеренга, и один смуглый человек нашел где-то в казарме заброшенный в угол портрет товарища Сталина работы художника Карпова. Сталин там смеётся и аплодирует на каком-то съезде. Этот парень отодрал портрет с подрамника, сделал из него колпак и напялил на себя. И вот стоят сотни скрюченных, голодных пленных, полумёртвых, а Сталин на колпаке смеется и аплодирует.

Потом был день, когда один из полицаев, самый мордатый, который огрел меня пряжкой, получил увольнительную и уходил с большим чемоданом. И все гадали, что у него там, а потом решили, что там деньги. У некоторых пленных были какие-то деньги, люди брали их с собой на войну непонятно зачем. Когда полицаи заканчивали раздавать баланду и всех разгоняли, то тем, у кого были деньги, они ещё продолжали давать сначала по 10 рублей за литр, потом по 15, 20. И очень возможно, что этот полицай набрал полный чемодан денег.

Комендант вызвал нашего старшого и приказал составить список украинцев. Я думаю, что это было недоразумение. Немцы не знали, как кого называть. Они, конечно, имели в виду галичан, западников. Их они называли благородной расой украинцев. Потом они сделали из них свою галичанскую дивизию. А мы понимали под украинцами всех, кто живет на Украине. Поэтому мы записали туда и всех киевлян, составили список на 500 человек. Отнесли его коменданту. Там заготовили выпускные бумажки, на 10 человек каждую. И нам было сказано, что мы должны держаться по десять человек вместе и добираться до Киева. Объявили день выпуска и выпускали в день по сто человек. Сначала мы должны были идти пешком километров тридцать до железной дороги. Шли мы десятками. В общей сложности выпустили пять сотен.

Я попал в предпоследнюю, а парень, который шёл в последней сотне, мы с ним потом случайно встретились, рассказал, что видел, как коменданта увозили из лагеря четыре эсэсовца. Я думаю, что комендант воспользовался тем, что приказ из Берлина насчёт украинцев пришёл неопределенный, и он выпустил всех по списку. А потом кто-то додул, что тут что-то не так. Но нас уже было не вернуть, и нас не искали. А его увезли гестаповцы. О нем говорили, что он был в Первую мировую войну в русском плену. Знал русский язык и русский народ и просто придурился, что не понял, каких украинцев надо выпускать. А галичан среди нас вообще не было. И вот так мы шли пешком, ночевали в деревнях. К нам никто не придирался, и мы уже разбились по три, по четыре человека и дошли до железной дороги. Там оказалось, что раз в день ходили на Киев товарные поезда. Дежурили на вокзале венгры, каждый час менялись. Была декабрьская погода, холод, снег. Когда поезд пришел, мы сели и доехали до Киева.

Вышел я на привокзальную площадь, постоял несколько минут, смотрел на город. Полная тишина, нет звуков транспорта, ни автомобилей, ни трамваев, раньше ж всегда это было, и вообще такое ощущение, что город вымер. На стене вокзала огромный портрет фюрера с надписью: «Гитлер — освободитель». Я направился домой в свой Кудрявский переулок, но когда подошёл к нашему дому, то увидел на нём большое, крупными буквами объявление:

Внимание! В этом доме живут немцы.

Кто будет нарушать их покой, будет расстрелян.

Где искать Рару я теперь не знал, решил пойти к своим родителям, но оказалось, что в нашей квартире уже живут чужие люди, они сказали, что всю труппу Оперного театра, в котором мама работала концертмейстером, эвакуировали в Сибирь. Отец поехал с мамой, по возрасту и по здоровью он в армию не годился. На заборе висел приказ военного комиссара города Киева о том, что все семьи, которые укрывают беглых военнопленных, помогают им едой или одеждой, подлежат расстрелу на месте. Я подумал, что, может, это и хорошо, что я никого не застал, хотя беглым я вроде бы и не был.

Со мной на заводе работал мудрый старый мастер Игнат Петрович, и я подумал, что такого старика на войну не возьмут, а я знал его дом и квартиру и решил зайти к нему. Весь Крещатик был в дыму от пожаров. Игнат Петрович рассказывал, что, немцы пытались их тушить, но водопровод был разрушен, они вызвали из Германии свою пожарную команду, которая шлангами качала воду из Днепра, но партизаны по ночам рубили эти шланги.

На третий день моего пребывания в Киеве я пошёл пройтись по городу. По Львовской дошел до Сенного базара, на базаре полная тишина, поворачиваю за угол, вдруг оттуда, как марионетка, выскакивает немец с винтовкой и штыком, с блямбой на груди «Фронтжандармери» и кричит мне: «Цурюк!» (назад!). Я продолжаю идти, тогда он кольнул штыком меня в мягкое место. Был мороз под 30 градусов очень неприятно этим замороженным штыком меня в мягкое место. Район базара я хорошо знал, подумал, проберусь проходными дворами. Иду в первую подворотню, а там стоит полицай — наш земляк с дубиной, оружие им не доверяли. И он тоже командует мне: «Цурюк! Иди, — говорит, — туда, на площадь». Народ потом прозвал полицаев «цурюками». Иду дальше, вторая подворотня, но и там земляк в черной длинной, до пят, шинели — «цурюк!». Парадные всех домов забиты досками, в дом не войдешь. В очередной подворотне возле бывшей типографии, куда я хотел завернуть, стоит целая шеренга полицаев, у кого дубины, а у большинства просто ветки. Ветки, конечно, гуманнее дубин, они ими не бьют, а направляют людей, как скотину, и загоняют всех во двор школы. Я иду уже не один, нас уже трое, семеро… Ворота открываются со страшенным скрежетом, таким, что аж мороз по коже, видно, их давно не открывали. Заходим мы туда, двор огорожен четырехметровой стеной. Много людей. Все понимают, что это облава и что теперь всех ожидает смерть.

В глубине этого большого двора стоит маленький домик, в котором когда-то жила сестра поэта Андрея Белого. В детстве я бывал у них дома, дружил с её детьми. Её фамилия была Бугаева. Настоящая фамилия поэта тоже Бугаев, Андрей Белый — это уже псевдоним. А у его деда фамилия была просто Бугай. Отец поэта переделал её на более благозвучную — Бугаев. Однажды Андрей Белый на пару дней приехал с лекциями в Киев. Концерты, лекции, встречи — знаменитый поэт, он был нарасхват — и попросил сестру через адресный стол найти моего отца. Он написал ему письмо на четырех листах, воспоминания об их юности, о том времени, когда в Москве тридцать лет назад они писали стихи и встречались в «Сердарде»*, кружке московской творческой молодёжи. Отец был очень тронут, написал ответное письмо и попросил меня отнести ему. Так я познакомился с этой семьей, стал ходить к ним в гости.

Когда я увидел этот знакомый домик в удалённом углу двора, меня просто потянуло к нему подойти. Дом меня поразил, в нем не было ни одного целого окна или двери, всё было вырвано с мясом и потом забито досками. Я таких уродливых досок никогда не видел, не ошкуренных, напиленных из каких-то кривых деревьев. Задумавшись, я простоял довольно долго. Нахлынувшие воспоминания вдруг оборвал удар хворостины. Я очнулся, оборачиваюсь, стоит полицай, оглядываюсь — почти всех людей со двора уже вывели. Я понял, что надо идти. Смотрю, за воротами стоят набитые людьми машины. И я иду и, конечно, понимаю, куда иду, обреченно и покорно. В душе кромешный мрак. На крыльце стоят важные немецкие офицеры. Фуражки у них торчат вверх, как взлетающие самолеты. В пол-оборота к ним на ступеньку ниже стоит писарь во всём военном, но не в сапогах, а в высоких ботинках с длинной шнуровкой. Я подумал, сколько времени надо потратить на эту шнуровку, когда утром подъём… Он в очках, слабенький, хлипенький. Но весь кошмар в том, что это лицо я уже раньше где-то видел. И вспомнил: на одной картине в Третьяковке была изображена сцена из жизни помещиков, и на ней среди других персонажей был немец, управляющий поместья, такой же точно, как этот писарь на крыльце. И вот я вижу, будто этот управляющий из Третьяковки читает перед немецкими офицерами приказ об отправке нас на тот свет… Такое странное вкрапление в этот ужас войны. Это выглядело до дикости смешно, и я еле удержался от смеха. Но сдержался, потому что подумал, убьют на месте, они сумасшедших не любят.

Ведут меня дальше. Стоят две машины, у каждой по прицепу. И в машинах, и в прицепах уже полно людей. Лет шестнадцати мальчишка-полицай загоняет меня во второй прицеп, и через несколько секунд машины с рёвом рванули. Такие мощные, я таких ещё и не видел. В прицеп я влез одним из последних и поэтому оказался в самом углу у заднего борта. А везут нас как раз по улице моего детства, где я знаю каждый камень. Я гляжу и прощаюсь с каждым домом, с каждым забором. Вот дом, там в подвале жил мой товарищ по фамилии Репман — еврей, он тоже любил рисовать, очень симпатичный паренёк. Я думаю, боже мой, где же теперь их семья, успели ли они эвакуироваться. В другом доме жил пианист с парализованными ногами, приятель отца. Он ходил на костылях, работал бухгалтером. Работать пианистом не пошёл, считал неудобным появляться перед публикой на костылях. После разрухи в конце 20-х, он приносил папе дореволюционные бухгалтерские книги, и тот между строчками записывал по памяти стихи любимых поэтов, таких как Блок, Есенин, Бальмонт, — боялся, что их больше никогда не напечатают, хотел, чтобы они хоть как-то сохранились. Следующий дом — там жила женщина, которая помогала маме делать уборку. А вот двор, где был сказочный белый конь. На нём в театре выезжал на сцену князь Игорь. Хозяин держал этого коня, ухаживал за ним, иногда выпускал во двор поразмяться, и мы восхищённо смотрели на этого красавца. Проехали дом, у ворот которого старичок очень культурного вида года два распродавал свою библиотеку. Я всегда останавливался посмотреть. И один раз увидел «Всадника без головы». На обложке так здорово были нарисованы американские прерии и верхом на коне человек без головы. Он привязан к седлу, чтобы не упал, кровь заливает ему одежду, седло и коня. И вот, стоя в кузове, мне подумалось, что я и сам уже почти что всадник без головы. И вдруг сверкнула мысль, что хотя скорость немалая, но на крутом повороте всё ж таки можно рискнуть и выскочить, ведь я стою у самого борта, только бы немцев на улице не оказалось. А машины как раз заворачивают на Рейтерскую улицу, где я знаю все ходы и выходы.

Как только поравнялись с одной, хорошо знакомой мне, подворотней, я мигом выпрыгнул и юркнул в неё. Раздались выстрелы, наверное, кто-то ещё выпрыгнул… Во дворе, куда я вскочил, оказались сарайчики, постояв за ними минут пять, пока утих шум мотора, я вышел через переулок на Житомирскую. Хотя и не видно было поблизости немцев, но переходить улицу было страшно. Через какое-то время я услыхал серии пулеметных очередей, а за ними взрывы, и это повторилось четыре раза подряд. После войны я узнал, что это у немцев технология такая была: ставили по сто человек на краю обрыва, расстреливали, люди падали вниз, а они потом подрывали землю, чтобы засыпало убитых, и опять ставили сто человек.

Получилось, что письмо моего отца к Андрею Белому спасло меня. Если бы не оно, я бы не познакомился с сестрой поэта, не простоял бы так долго возле её дома в глубине двора, а ведь из-за этого я и оказался в конце прицепа, а если бы попал в середину — оттуда уже не выскочишь.

Немцы развешивали по Киеву множество приказов с предупреждениями типа: «Требуем прекратить диверсии, а в случае продолжения будут расстреляны 100 киевлян». Эти приказы были напечатаны на такой великолепной бумаге, что на ней впору было печатать репродукции картин, а не всякую гадость. Напечатано на двух языках, на немецком и на русском. Кажется, голубой краской на немецком и красной на русском. А партизаны, знай, продолжают делать своё дело, и немцы продолжают уведомлять: «Вчера было расстреляно 100 человек, в следующий раз будет расстреляно 200», потом новое объявление: «Вчера было расстреляно 200 жителей Киева, если не прекратятся диверсии, будет расстреляно 300 человек». Я, видно, попал в четыре сотни. А уже потом, на следующий день прочитал своими глазами объявление о том, что вчера было расстреляно 400 жителей Киева — это тех, которых вместе со мной везли в Бабий яр. Казалось бы, неуместно, но я ухмыльнулся: «Нет, ошибочка вышла, господин комендант — один, а может и больше из этих 400 остались живы!». Но когда я попробовал улыбнуться, мне сделалось нестерпимо больно, потому что на морозе из-за отсутствия жира кожа стала, как пергамент, и начала трескаться. Я уже боялся теперь улыбаться. И ещё я мысленно проговорил: «Ну, гляди, герр Гитлерюга, мы с тобой посчитаемся, теперь за мной стоят эти четыреста душ человеческих…». И ещё вдруг шибануло в голову: «Я-то живой, потому что они закрыли меня своими телами. Какова же теперь цена моей жизни, и как я отныне должен жить на свете?».

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

(копия)

1.Фамилие Имя ОтчествоГурьев Григорий Аркадьевич

2.Звание Рядовой

3.Должность и часть Стрелок 19 Отдельной Штрафной Роты

4.Представляется к Правительственной награде «Медаль За Отвагу»

5.Год рождения1915, Национальность Русский

6.Партийность б/п

7.Участие в гражданской войне и последующие боевые действия по защите СССР в отечественной войне /когда и где/ в Отечественной войне с 1941г.

8.Имеет ли ранения, контузии в отечественной войне Ранен 19.04.45г.

9.С какого времени в Красной армии 1941

10.Каким РВК призван Октябрьским РВК г. Киева

11.Чем ранее награждён нет

12.Постоянный домашний адрес………………………………..

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или Заслуг.

В боях за населённый пункт Пенцих Гурьев лично уничтожил два пулемётных гнезда фауст патроном, он в рукопашном бою убил три немца и увлёк за собой бойцов на уничтожение противника. Гурьев заслуживает правительственной награды медаль За Отвагу

Командир 19 ОНШР Гвардии капитан Иванов.

* «У кружка было свое название, — вспоминает Б. Пастернак. — Его окрестили «Сердардой», именем, значения которого никто не знал. Это слово будто бы слышал член кружка, поэт и бас Аркадий Гурьев [отец Григория Гурьева] однажды на Волге. Он его слышал в ночной суматохе двух сошедшихся у пристани пароходов, когда один пришвартовывают к другому и публика с нового парохода проходит с багажом на пристань через внутренность ранее причаленного, смешиваясь с его пассажирами и вещами.

Гурьев был из Саратова. Он обладал могучим и мягким голосом и артистически передавал драматические и вокальные тонкости того, что он пел. Как все самородки, он одинаково поражал беспрерывным скоморошничаньем и задатками глубокой подлинности, проглядывавшими сквозь его ломанье. Незаурядные стихи его предвосхищали будущую необузданную искренность Маяковского и живо передающиеся читателю отчетливые образы Есенина. Это был готовый артист, оперный и драматический, в исконной актерской своей сути, неоднократно изображенной Островским.

У него была лобастая, круглая, как луковица, голова с едва заметным носом и признаками будущей лысины во весь череп, от лба до затылка. Весь он был движение, выразительность. Он не жестикулировал, не размахивал руками, но верх туловища, когда он стоя рассуждал или декламировал, ходил, играл, говорил у него. Он склонял голову, откидывался назад корпусом и ноги ставил врозь, как бы застигнутый в плясовой с притопыванием. Он немного зашибал и в запое начинал верить в свои выдумки. К концу своих номеров он делал вид, что пятка пристала у него к полу и ее не оторвать, и уверял, будто черт ловит его за ногу». Б. Пастернак. Девятисотые годы. В сб. Б. Пастернак. Люди и положения. М., «Эксмо», 2008. (Примеч. ред.)