Повесть

Опубликовано в журнале Новый Берег, номер 44, 2014

1. Дорожные знаки

Я не понял его вопроса. Я решил, что он просто уточняет, куда меня везти, и не сразу стал отвечать только потому, что, ещё раз прикинув, куда бы я мог сейчас «вписаться», понял, что не могу вернуться в квартиру, где ночевал последнее время.

Тем более в таком состоянии.

И туда, где я жил перед этим, — тоже не могу. Причём вообще ни при каких обстоятельствах.

Поэтому я начал заново описывать то место в дальнем Бруклине, где жила Аня Р.

— Where the streets have nonames, — а при этом все цифры из памяти стёрлись: ни номера её улицы, ни номера дома, я ничего этого не смог вспомнить. И понёс околесицу. Пургу. Например, я сказал, что это недалеко от пересечения китайской и латинской авеню:

— Прямо на границе между Пуэрто-Рико и Поднебесной!..

Бред сивой кобылы перемежался вполне разумным, с моей точки зрения, заверением:

— Я покажу, когда будем ближе к месту, визуально я помню.

Это было рефреном, после которого я без особых усилий произносил какую-то новую белиберду — на всякий случай.

То есть отчасти, чтобы была возможность повторить припев, отчасти — чтобы мой извозчик не успел усомниться, что такое место существует в природе.

Чтобы он не выкинул меня в кювет, проще говоря, мне казалось, что нужно говорить, говорить и говорить…

«Парко-бор или Боро-парк», — сказал я… после чего в моей памяти стали проступать приметы, не менее «однозначные», чем пересечение параллельных прямых: — «Там есть внутри этого "парка" — в кавычках… такой скверик… с одним-единственным деревом — на всю округу, возможно, сухим, хотя летом я его не видел, потому что была зима…» — пока Ласло меня не прервал.

— Да нет. Куда тебя сейчас завезти, я понял. Я имел в виду другое.

Ещё минуту казалось, что он в свою очередь подбирает какие-то слова.

Но он так ничего и не сказал.

Тем не менее до меня наконец дошло.

Только я ничего не мог на это ответить. И дело тут было уже не только в моём плачевном состоянии.

Я проснулся в тот день с температурой. Но не сорок и восемь, как было у меня, наверное, на шоссе (по крайней мере, так показал градусник в Нью-Йорке примерно через час), а утром, я думаю, было не больше тридцати восьми — по ощущениям где-то тридцать семь и семь, и я пошёл на работу.

А ведь мог бы позвонить и отпроситься, и тогда…

Что тогда?

Ну, кто его знает, что было бы тогда, может, проработал бы у Ласло до конца своих дней маляром — вот оно счастье, да…

Хотя я не уверен был, что меня погубила жадность, то есть деньги за день терять не хотелось, может быть, и так, — думал я, — а может, я опасался, что Ласло этого не станет терпеть, при моей эффективности ещё и «больничный ему»… а скорее всего, что всё это вместе — кто ж знал, что меня так начнёт плющить, я понадеялся, что разойдусь-раздухарюсь.

Вопрос, который завис передо мной, — его задал мне этот человек на переднем сиденье, который вёл машину и пять минут назад был ещё моим работодателем.

Что я мог на это сказать? Я промолчал.

Меня колбасило не по-детски, и в этом моём бреду, «темперированном», скорее, от темперы-краски, чем от клавира… хотя какие-то в моём делириуме были и «фуги», встречные потоки…

В моём малярийно-малярном — да, так будет лучше, и по-любому беспонтовом, в общем… но довольно цветном — бреду, пока развилка на Статен-Айленд не осталась позади, меня посещал чёрно-белый флешфорвард: Ласло завозит меня туда… Туда-туда — на остров, где тогда была самая большая свалка в этом мире… и там он меня выбрасывает у подножия пирамиды.

Почему-то голого.

Но и одетого при этом — в чёрный целлофановый мешок.

Хотя в те моменты, когда воспалённое воображение не вставляло меня в старые целлулоиды, я вспоминал про его — немного меня удививший, когда я его наконец понял, — но на самом деле вполне нормальный вопрос.

И я по-прежнему не знал, что на это можно ответить.

Вопрос я не сразу, но понял, да — Ласло имел в виду: «И куда ты теперь пойдёшь, милок, а? Куда подашься? Куда денешься? Тебе ведь некуда больше идти в этом мире — такому, как ты, дураку без денег, даром, что ты еврей — если не врёшь, так ещё ведь, как оказалось, и без рук…».

То есть вопрос был, по сути говоря, риторический, я уверен был, что Ласло не ждёт, что я в ответ «приползу на коленях», буду «слёзно молить», и он меня возьмёт обратно.

Нет-нет, вопрос был решённый: дурной пример ни к чему — не менее заразен, чем грипп, а ценность труда такого работника меньше, чем вред, который он может принести трудовому коллективу как одной, так и другой заразой.

Так зачем тогда спрашивать?

Скорее всего, это просто живой, немного праздный интерес, — решил я.

Этому сербу… Ну, или мадьяру…

Ласло был то ли венгром «сербского разлива», то ли сербом — венгерского… и вот ему, очевидно, на самом деле просто любопытно было, что происходит с такими лузерами, когда мы вылетаем уже даже из его «бригады последней надежды».

«Стоп-стоп… не надо подставлять в других свои мысли, — сказал я себе, — Ласло гордится своим "ремонтно-строительным бизнесом" и вряд ли считает его богадельней на нашем искреннем пути, чему лишнее подтверждение — наше увольнение, кстати говоря…»

Вообще, не надо никакой «психологии», или поменьше… — это я себе уже сейчас говорю, но тогда, наверное, следствием высокой температуры было и то, что мне казалось, что моё «я» простирается и дальше… и чувствует в том числе и то, что чувствует патлатый псих за рулём.

Ну да, у Ласло были чёрные волосы до плеч и такие глаза, как будто он непрерывно был «high» последние лет двадцать пять.

То есть со-чувствие.

Эмпатию.

Вызванную, вероятно, угрызениями совести от того, что он только что выгнал на улицу человека, которого никто другой не возьмёт никуда и никогда.

Never.

Ну или не продержит — больше двух дней.

Разве что в НАСА.

Один мой знакомый, или точнее, знакомый Ани — один из этой её компании, о которой речь пойдёт ниже… Так вот, он — руководствуясь при написании своего резюме принципом «По обе стороны Атлантики ценят людей с воображением!» — устроился в НАСА.

Не чернорабочим, нет-нет… каким-то там аналитиком на приличную зарплату.

И, что самое интересное, продержался больше трёх месяцев — при том, что даже законченного высшего у него не было.

Он сочинил и «перевод» диплома физтеха, и всё остальное, а в НАСА с лупой не присматривались…

А что еврей — так он, наверно, всё же пошутил, — думал в тот момент Ласло обо мне, вспоминая, как я сделал это заявление во время «ланча».

Поляки, составлявшие большую часть бригады, сидели на лужайке кружком, жевали сэндвичи, запивая чаем из пакетов и от скуки… хотя какая там скука, на этом объекте мы вообще не простаивали… ну, в общем, вприкуску, да… ругали евреев, не зная при этом, что делают это отчасти и… «вприглядку» — как в голодные времена пили чай на Руси… положив рядом на стол… не еврея, нет, а — кусочек сахара.

Ласло им не то, чтобы всё время поддакивал (они несли в том числе полностью психиатрические вещи), но периодически кивал и говорил при этом следующее: «Ну ладно, это всё… Я одного не пойму: ну почему всюду, куда ни ткнись, уже всё схвачено ими, буквально везде, ну ребята, так же нельзя работать…» — после чего поляки снова наперебой говорили о еврейском золоте, алюминии, whatever.

В какой-то момент я громко сказал, что это не так: далеко не все евреи богачи — «это же очевидно!»

«Кому это очевидно?» — удивился кто-то из разбившей бивак шляхты…

«Мне, — сказал я, — я вот еврей, например. Ну и где мои богатства?»

Польские рабочие после этого рассмеялись — все как один.

Карибские — мягко улыбнулись.

И только Ласло, кажется, стал серьёзен.

«Вы не верите? — удивился я, обращаясь к рабочим, — но почему? Смотрите», — и я переместил болтавшийся на шее респиратор на макушку.

Получилась кипа. Причём белая, как у хозяина дома, на ремонт которого Ласло бросил всю свою армию.

Потому что дом был огромен, и вообще — как Белый дом… ну не такая точная копия, как мой респиратор — кипы… но по размеру сравним… и тоже с колоннами, купол, правда, был поменьше… но общая площадь за счёт анфилад даже, м.б., и больше… впрочем, я не знал, какая площадь у Белого… но так или иначе… сравнение пришло в голову, наверно, ещё из-за слова «резиденшиал».

Резиденшиал, президеншиал…

— Это самый большой дом в здешней резиденшиал-эриа, — сказал нам Ласло, — хозяин — еврей. Торговец недвижимостью.

Пятидесятиметровый бассейн с плавными очертаниями чертёжного лекала, рядом трибуны или что-то вроде концертного зала на свежем воздухе; цепочка «порше»-«бмв»-«ягуаров» не помещалась в подземном гараже, где эти разноцветные кибитки протянулись в ряд друг за дружкой, как будто хозяин играл ими, переставляя и елозя, как мальчик, издавая звук «р-р-р-р-р-р-р-р…».

Я не знаю, картавил ли он при этом, как я, — в другом языке это всё иначе слышится, меня вот в первый период моей нью-йоркской жизни поэтому все принимали за француза.

Пока, потрепавшись этой жизнью, я не стал больше похож на поляка.

Вот они по-прежнему принимали меня почти за своего.

Ну, то есть, увидев «кипу» на моей голове, польские рабочие от смеха поперхнулись и если не повалились на траву, то по крайней мере сделали такие наклоны корпусом — кто вправо, кто влево, — как будто они сейчас упадут от смеха в траву.

После ланча Ласло уехал до конца дня на другие объекты — откуда он не перебросил всех своих штукатуров, в отличие от домика, который красили два штукаря: ВПС и Эмиль Кольческу.

Впрочем, мы там так и не дошли до покраски, мы только «готовили стены» к их будущей жизни, премедленно поглаживая их бархаткой.

Когда Ласло приехал, поляки — я в этом не сомневаюсь ни секунды… — наперебой рассказали ему о том, что «русский провалялся полдня в тени развесистой груши».

Груша ли там была или дуб, я, честно говоря, не вспомнил бы уже и в тот момент — в машине, м. б., груша у меня уже здесь расцвела из песни Марыли Родович, неважно: первое, что я услышал, когда Ласло ко мне приблизился, было: «Ты уволен».

Говорить, что я болен, было, разумеется, бесполезно — раньше надо было говорить, не ходить на работу… Профсоюзов у нас — для вас — тут нету, всё это ясно… меня несколько удивило только то, что Ласло сразу же после этого сказал мне — резко указав на него пальцем — чтобы я садился в его джип.

Я было возразил, что я езжу на машине Кольческу, но Ласло крикнул: «Садись!» — и я, пожав плечами, не стал спорить, сел в его бобик на заднее сиденье — подальше от психа, подумав, что причина, по которой Ласло заставляет новеньких работать без перчаток, вовсе не в том, что так при зачистке «лучше чувствуется поверхность».

Нет-нет, настоящая причина была в том, что Ласло был вампиром.

Его земляк или брат по крови Милорад писал где-то в своём «Словаре», что все сербские мужчины рождаются поэтами, живут как воры и умирают вампирами.

«Хотя… может быть, он писал это и о Румынии, — подумал я, — то есть что — Кольческу? В это трудно поверить… нет-нет, жизнь не соответствует контурным картам… Тут по-другому… и доктор ботанических наук… приехавший из Трансильвании и живущий тут на велфере… и втихую подрабатывающий — по-чёрному… побельщиком… чтобы помогать дочери… на кровавого вампира… ну как-то вот совсем не похож… нет».

Две недели мы работали с ним без присмотра на только что построенной вилле или, скорее, — дачке, какого-то нового русского средней руки.

На Брайтоне, в ста метрах от океана.

Эмиль Кольческу, который был за старшего, каждые пять минут меня тормозил, повторяя своё «литтл бит, литтл бит…» — что в его устах звучало похоже на «лет ит би», но означало в переводе с румынского: «Не так ретиво, сынок, этакая работёнка на дороге не валяется… надо растягивать её, делать как можно медленнее, потому что мы тут с тобой в совершенно идеальных условиях, в другом месте такой лафы не будет — ты уж мне, старику, поверь».

Я ему верил, само собой.

В многочисленных перерывах я гулял вдоль океана…

Переставляя ноги медленно и задумчиво, я брёл вдоль океана, по поверхности которого перекатывались барашки и солнечные зайчики, под подошвами шебуршала мелкая галька, это были хорошие дни — покой и щебень, пена, чайки… пока к нам не ввалился растрёпанный псих с криками: «Всё, всё, бросаем как есть и едем на новый объект!».

Нет, вампиром здесь может быть, конечно, только сербо-венгр, а не транс-румын: сначала запрет на перчатки, как следствие — кровоточащие подушечки пальцев… а потом — садись в мою машину, дружище… ну да, тот ещё Кроваджич, конечно… с которым ты теперь заперт в одной жестянке… — развлекал я себя в начале пути, когда тот же ветер, что растрепал длинные волосы моего водилы, придал какую-то, пусть и старомодную, и вообще дурацкую… но всё-таки форму — моим мыслям.

Ненадолго — а потом их снова заволокло в бесформенный морок, где они стали тянуться, как ниточки сыра над горячей пиццей…

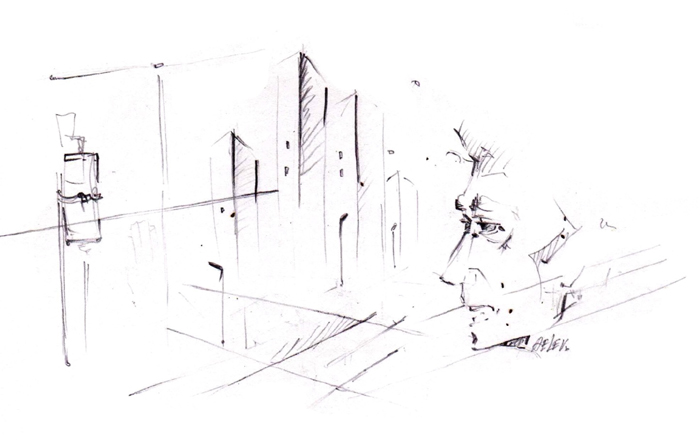

Как фигурки длинных антропоморфных клякс на картинках Ани…

Может быть, потому, что я вспомнил о ней, и даже — её адрес, хотя бы и в таком косноязычном виде… мои видения, если я закрывал глаза, были теперь чем-то похожи на её холсты…

Пока я не вспомнил вопрос.

А куда я теперь?

— «На Марс», — сказал я.

— «А, ну да», — кивнул Ласло, даже не ухмыльнувшись, хотя он явно понял, что это ответ на его вопрос.

Похоже, что из всех возможных ответов Ласло больше всего ожидал услышать именно этот.

И я, как будто немного обиженно, произнёс тогда ещё несколько слов: «Из Москвы — в Нагасаки, из Нью-Йорка — на Марс…».

Но на это Ласло вообще никак не реагировал.

«Поэт такой был, — сказал я через минуту, — серебряный, в смысле, век… А так — я на самом деле не знаю — куда… хороший вопрос… Вы пока что высадите меня, если можно, в Бруклине, там, где пересечение китайской с латинской… и там ещё такой маленький бор с одним-единственным клёном… ну или дубом… и ещё: я видел, как там одна старая китаянка каждый день занимается тай-чи… я уверен, что она до сих пор там это делает, она достопримечательность там наверняка, даже большая, чем сингулярное дерево… если прохожих спросить про неё, они, наверно…»

«Ладно, расслабься, — сказал Ласло, посмотрев на меня и поворачиваясь обратно к дороге, — город ещё не скоро, полчаса только до моста… если не встрянем раньше… А бомбу я бы сбросил на этот город. Ты правильно понял, мэйт, вот на этот, — Ласло показал рукой вперёд, — спалил бы его дотла, это уж я точно тебе говорю. Я ненавижу этот город».

Он ударил панель пальцем, я услышал первую песню из альбома «Machine Head» на такой громкости и как-то так резко, что мысль вылетела их моей головы — я забыл…

Но через минуту вспомнил — где я это слышал.

Нет, не «Highway Star» — об этом я начал вспоминать через пару миль, а в той точке я вспомнил, где я уже слышал эти слова.

«Что бы я сделал? Я бы сжёг этот город дотла».

«Taxi Driver», разумеется, — там их произносит де Ниро… когда кандидат в мэры Нью-Йорка, подсевший в его такси, спрашивает, что бы он пожелал ему сделать, если он таки да, станет мэром.

Перед внутренним взором пошли слегка расплавленные кадры из «Таксиста», ещё до первой крови… Как вдруг я услышал, что ударник стал стучать как-то по-другому.

Открыв глаза, я увидел, что руки Ласло отпустили руль, и он барабанит правым кулаком по передней панели.

А левым — по боковой, или как сказать, по дверце, или — в дверцу, в торец… ему неплохо было бы дать, ведь разобьёмся ж нах… он же псих, ему что — ему, что в лоб, что по лбу… дебил, блядь… — думал я.

И снова по крыше, ну т. е. — в крышу, снизу вверх колотил этот дятел… хотя когда я закрыл глаза, мне казалось, что это… если не сам Ласло, то чёртик, болтавшийся перед этим… перед лобовым стеклом выскочил наружу и бьётся теперь уже оттуда лбом об жесть.

Я вспомнил, как в пятом или шестом классе средней школы я и два-три одноклассника сбежали с уроков, чтобы послушать «Дип Пёпл» в свободной от родителей квартире.

В сущности, для нас это был не только «Дип Пёпл», и даже не первый хард, но вообще первый рок.

Кто-то где-то, у чьего-то старшего брата-девятиклассника, что ли, добыл катушку, и в пустом рабочим днём отчем доме Юры Сураковского мы присоединили магнитофон «Маяк» последовательно… Или это было — «параллельно»? В общем — к древней радиоле с рыжими массивными боками… потому что спереди под нежно-лимонного цвета бархатистой тканью в ней скрывались мощнейшие — в сравнении с жалкими магнитофонными — громкоговорители.

Юра стал нажимать одну за другой клавиши, похожие на огромные жёлтые зубы, — каждая издавала короткий тихий звонок… пока какая-то из них, говоря эпически, превратилась в клавишу Лорда, и нас подхватило ударной волной, и понесло в это самое фьютча, которое мы увидели ещё тогда ин зе паст, прямо вот сюда, значит, где я сижу в бобике, который несётся, если не совсем без водителя, то, во всяком случае, с отпущенной баранкой, и где клокочет на той же громкости…

Ласло явно вошёл во вкус в этой новой роли — Иана Пэйса, но: подержав чуть дольше глаза открытыми, я заметил, что он периодически прикасается и к рулю — изредка — по касательной — легчайшими — пощёчинами… какие вряд ли спровоцируют нашего визави на драку.

Кто бы он там ни был, наш визави, фьютча-паст, пост-рок, фатум… Т. е. ситуация была, похоже, под контролем, и я позволил себе прикрыть веки.

Как будто, если бы Ласло стал гост-драйвером, я бы смог ему помешать, — подумал я, но уже с закрытыми глазами.

А может, и смог бы — шандрахнул чем-нибудь по голове…

Но чем?

И тогда бы уж точно — разбились…

Юра Сураковский погиб в автокатастрофе в совсем ещё юном возрасте — двадцать четыре года ему было.

Я стал вспоминать и дальше, то есть раньше… что когда после шестого класса Юра переехал вместе с родителями (отец был военным) в Ужгород, и оттуда стал присылать мне вместе с письмами чёрно-белые фотографии.

Deep Purple, Slade, Sweet, Creadence, Monkies, Kinks, Yardbirds, Animals, etc.

Фотографии были немного странные — подумал я, вспомнив, какие они были и в самом деле блеклые, выцветшие, как будто им было уже тогда сто лет… Но в то же время их количество и присутствие их в каждом конверте, который я получал из Ужгорода, как бы сказать… наталкивало на фантастическую мысль: Юра снимал всё это сам, живьём, он превратился в дух рок-н-ролла, который веет где хочет — над всеми группами, сопровождая то одну в гастролях, то другую.

А может быть, я так подумал уже когда пришло известие о его гибели — он жил тогда уже не в Ужгороде, а в Киеве, а где-то в промежутке провёл пару лет в Харькове, где мы, конечно, общались, но, странным образом, этого Юру я плохо помнил, а того — маленького, кучерявого, за партой — чётко.

Это показалось мне странным, да, я немного напряг диафрагму памяти, увидел какой-то праздник, где был Юра…

Хотя вообще-то во взрослой жизни мы не так часто встречались, даже когда он жил в Харькове…

Да, но на том празднике жизни он был точно, и я вот вспомнил, как он рассказывал мне анекдот про американского дядюшку, который пишет: «Прости меня, дорогой племянничек, но десять долларов в письмо я на этот раз не могу положить — запамятовал, — а теперь уже поздно — я уже запечатал конверт», — мы посмеялись, и я вдруг напомнил Юре о фотографиях, что он мне регулярно присылал… а он как бы виновато улыбнулся и пожал плечами, мол, ну что, детство, мы были детьми, я жил «на западе», во всяком случае, западнее, чем ты, почему бы, думал, не сделать приятное старому приятелю с Востока.

Это было странно теперь вспоминать, т. е. анекдот, рассказанный Юрой, и фотографии, высыпавшиеся из каждого конверта, приходившего от него, и такие… как будто им было лет по сто и как будто они попадали туда, когда конверты уже были запечатаны.

Хотя столетние — те, что доходят до нас, как раз чёткие в основном, а те были… ну, в общем, странно это немного было всё-таки, да.

Я открыл глаза оттого, что меня потрясли за плечо, и увидел прямо перед своим носом коробку с биг-маком.

— Я не буду, — сказал я. — Спасибо, но я не могу сейчас есть.

— Тебе нужны силы, чтобы выздороветь.

— Я тебя умоляю… — сказал я, подумав: «А что тебе теперь мои лошадиные силы, а?»

Ну или как-то так — аналогично этому русскому «я тебя умоляю» — я сказал, Ласло меня, в общем, понял… после чего он просто вышвырнул коробку с моим биг-маком в окно. Я не сильно удивился — то, что он псих, я знал давно.

А в свой мэк он так впился зубами, как будто загнал зайца или кабана…

Перед этим он так обильно полил его кетчупом — он явно набрал больше пакетиков, чем обычно придают к меню… что мне привиделись в воздухе кровавые зигзаги.

А не только на его биг-маке — где я их и не видел, — Ласло уже отвернулся, но может, что-то и мелькало в зеркальце, прежде чем исчезнуть в его пасти.

Память рекурсивна: я вспомнил, как вспоминал о Юре в «Классик-джаз-баре» на Гроув-стрит… там было высокое узкое зеркало в углу, в котором отражался… вовсе не Юра, нет, какой-то незнакомый синий контрабасист… худой и жилистый, я помню, ещё подумал про струны-жилы — «схваткой гимн на них сыграть…» — и всё такое…

Но Юра — мне показалось — тоже там отразился, ну на мгновение… ну бред, конечно, он и в Африке бред… это был такой период у меня, а впрочем, когда у меня был другой период, а?

Но всё же в этом смысле — скажем, медиумном, я не… Я — нет.

Я никогда не видел своих мёртвых друзей хотя всё-таки там было уже часа три ночи, наверно, или я путаю, и там эти девяностолетние чёрные пианисты… хотя нет, я не думаю, что они играют ночь напролёт — только жизнь, ну да, все эти бабушки, сёстры Эммы… так или иначе: это была просто мысль, друг-Юра мелькнул короткой искрой в моей голове… а не отражением, или хотя бы даже бликом — в зеркале, я думаю.

Ну а эта мысль (о нём) повлекла за собой по нейронной сетке ещё несколько подружек, которые я не воспроизведу… ну что-то там было о Западе, куда перемещался Юра — всё дальше и дальше, пока непонятно стало, где теперь Запад, где Восток, всё сбилось-смешалось, я потерял нить в новом цайтрауме, запутался в его лабиринте, встретил там себя в зеркале, не узнал, опустил глаза и увидел в раковине кровь — кровавые нитки, которыми я чистил зубы, или, точнее, между зубами… пока она не кончилась — моя первая нить, которую мне дала Аня, по отрезку в день, сантиметров тридцать, чтобы намотать на пальцы… такая у меня была Ариадна, да.

Но не всё сразу, что-то письмо моё начало скакать, как блоха, это плохо… я остановился, стало быть, в Классик-джаз баре, где-то там я теперь сижу в три-четыре часа ночи с бутылочкой бадвайзера, рядом с роялем, за которым сидит столетняя чёрная старушенция в очках… и так стучит по клавишам, и распевает «Статен-Айленд Гёрлз», что я не поручусь уже ни за что вообще, я ненадёжный рассказчик…

I remember the shooting gallery, you know… куда мы забрели в мокрый мартовский день с тем же Юрой.

Почему-то ему то и дело хотелось помочиться, может, оттого, что промочил ноги, был март, лёд и вода, кроме того, он выпил, говорил он, много чая — дома, и он часто становился к дереву, а потом, когда мы набрели на этот тир, мы уверены были, что дверь заперта, казалось, что во всём парке, кроме нас, никого нет.

Но дверь открылась.

Идти обратно по противному ледяному студеню не хотелось, и мы накупили пулек на все наши карманные денежки… И стали палить.

Юра часто выходил из тира пописать, я оставался там один… ну т. е. со старичком, который продавал там эти пульки и возвращал в прежнее положение упавшего ничком зайца, или кто там был ещё, петушок? — я не помню.

Возвращал обратно он и самолёт, скажем, который по стальному наклонному тросу соскальзывал в сторону стойки — как будто прямо на вас, если только вы попадали, в него стреляли достаточно редко, не замечали, что ли, он был под самым потолком в верхнем правом углу.

Ну, т. е. не в него, а в красную «бирочку», кружочек на ножке, прикреплённый к нему, так же как и ко всем другим целям.

И я вспомнил, как впервые попал в нуль-пространство с винтовкой в руках, ствол которой, впрочем, лежал на деревянной подставке, будто вырезанной из огромного хозяйственного мыла.

И оттуда я стал попадать в самую сложную — самую маленькую то есть — цель подряд — и раз, и два, и три, и четыре… и пять… Так что не только Юра, но и старичок в синем халате, кажется, был очень сильно удивлён, хоть и не подавал виду, ну, т. е. он не разразился такими возгласами, как Юра, невозмутимо сказал: «Нормально», — но видно было и в полумраке, пропахшем свинцом и дымком его папирос (дым делал сходство пневматики с настоящей пулевой стрельбой более полным, кстати), что этот стреляный воробей тоже удивлён, да.

А Юра вообще тогда решил, что он попал в кино, Юра хлопал в ладоши и так меня превозносил, как никто и никогда, ни до, ни после… и я понял тогда, что самое большое моё желание — это всегда попадать в яблочко.

Ну вот и попал в конце концов в самое большое — Яблоко, бля… лежащее на голове Кой-кого.

Да, я снова бредил…

Причём я открыл рот и начал вдруг вещать, не открывая глаз…

— Так ты, значит, думаешь, что я говно на палочке, да? А ты знаешь, что я кандидат в мастера спорта… А ты знаешь, что это такое? Стрелкового, между прочим! Я мог бы стать и тренером… Но стал инструктором по пэйнтболу, — может, ты хоть знаешь, что это? Тоже покраска, только других объектов… Это тебе не советский стрелковый спорт, но всё-таки… Нарисуй это красным, маляр! Свиньи встали на ноги — всё было точь-в-точь, как это Оруэлл описал… и я начал учить их лупить шариками с краской… по их свиноматкам… в броне-бюстгальтерах… и не только, они там… я даже… да что тебе говорить… ты же чайник, прости, конечно, но ты чайник… А я вольный стрелок, так сложилось просто, попал в ваш отстойник… провалился в очко сквозь земной шар, а так я… да, я… из всего что хочешь — из лука, из арбалета, из стрингера… попаду любому асхолу на любом расстоянии… в глаз… Ты знаешь, сколько я на соревнованиях по биатлону выбивал… пока вы, тюфяки, там свечи себе вставляли… жаропонижающие… Штукатуры долбаные…

— Я понял, понял, Джо, — сказал Ласло, — ты не пропадёшь в этой дикой жизни.

Я могу быть за тебя спокоен.

После этих его слов мой поток как-то иссяк.

Я немного пришёл в себя… во всяком случае, я подумал, что лучше помолчать, а то он выбросит меня в кювет… хотя теперь вместо кювета был тротуар, мы давно уже были в Бруклине, сразу за тротуаром текла кофейная река слипшихся коттеджей.

И я давно уже — хотя, что значит давно, минуту, или час, я не знаю, чувство времени было если не потеряно совсем, как обоняние, то во всяком случае, ослаблено… я был потерянный — вот так про таких говорят, ну а как иначе — я заговаривался, я снова нёс всякую чушь, кажется, я предлагал Ласло купить у меня пару чемпионских кубков, что стоят у меня дома — по всей стене на полочках, вот только осталось… найти этот дом, ну да.

А потом я просто почувствовал, что мы приехали: машина остановилась, выключился мотор вместе с тихим уже под конец каким-то, что ли, кантри… и прежде чем Ласло положил уже протянутую руку мне на плечо, я открыл глаза и встретился с ним взглядом.

В руке у него было несколько купюр. Судя по всему, он протягивал их мне.

Я помню, что он вопросительно кивнул… Мол, ну что, это тоже не хочешь? И даже сделал уже как будто такое движение… как будто он сейчас выбросит и деньги в окно — вслед за гамбургером…

— Спасибо, — сказал я и взял деньги.

— Ага. Ну уже как-то лучше, — сказал Ласло, отдавая мне мою зарплату, — а то я подумал, ты совсем плох, мэйт… Сам сможешь выйти из машины или тебе помочь?

Я подумал, что так говорит сержант впервые прыгающему с парашютом новобранцу.

А «помочь» означает — дать ботинком под зад…

И вот сейчас я, значит, либо самостоятельно, либо с помощью Ласло… полечу в пустоту без парашюта… Но на всякий случай я решил всё же сказать:

— Не здесь… Осталось совсем недолго, правда.

— Я не знаю, сколько тебе осталось, — сказал Ласло, — но лучшее место для тебя сейчас здесь, — и он махнул рукой в окно, — это госпиталь, и там, по крайней мере, о тебе позаботятся. А везти тебя неизвестно куда, неизвестно к кому, я не вижу никакого смысла.

— Какой госпиталь, у меня же нет страховки.

— Ничего, это еврейский госпиталь, а ты сказал, что ты — еврей.

— Хорошая шутка, — сказал я.

— Так ты пошутил?

— Какая разница?! Слушай, в конце концов, ну ты же не такой тупой, как эти твои поляки. Ну при чём тут моя национальность, когда у меня нет страховки, а? Да и метрики с собой нет, свидетельства о рождении… Слушай, ну давай поедем, осталось совсем немного, мы найдём её, и она меня точно пустит, она говорила, что если что…

— Когда она это говорила? Откуда ты знаешь, что с тех пор у неё было и кто у неё теперь, если она вообще существует… И даже если бы мы её нашли, я не думаю, что это было бы лучше, чем… — и он кивнул в окно на вывеску.

— Да я же говорю: у меня нет страховки!

— Это не важно, — сказал Ласло. — Тебе нужно просто назваться другим человеком — у которого она есть, вот и всё.

— А документы?

— У тебя никто не будет спрашивать никаких документов.

— Откуда ты знаешь?

— Если я что-то говорю, то я знаю. Назови любого своего знакомого, адрес которого ты помнишь хотя бы примерно и который, в отличие от Анны или как её там, — одного с тобой пола, и всё.

— Какую фамилию, какой адрес? Ему же придёт потом счёт! Я не могу так подставлять друзей.

— Это не друзья, Владимир. Если бы у тебя были друзья в этом городе, ты бы не оказался на улице. Но тебе не надо никого подставлять, послушай: ты скажешь, что ты Кшиштоф Разельский. Повтори. Правильно. Теперь адрес. Ты в состоянии запомнить несколько цифр? Ну давай я напишу тебе.

Ласло открыл бардачок, достал блокнот, оторвал листок.

Ну а что было делать, идти было некуда, то есть я не уверен был, что в состоянии дойти до Ани даже по прямой (ну или — два-три хода конём по лабиринту, — если бы я только знал, в какие клетки их делать… а так, расспрашивая попутно прохожих, где здесь скверик такой-то с одиноким дубом… ну, понятно, да).

Женщина за стеклом положила трубку телефона и сказала, что она меня слушает.

То, как Ласло меня быстро бросил самого в холле госпиталя, не дождавшись, примут меня там или нет… подсказывало мне, что он таким образом просто меня обманул, как барана, которого ведут на заклание, ну чтобы шёл своими ножками, или как это было в холокост, ну да… такие мысли были у меня, пока я ждал у окошка регистратуры, глядя краем глаза на… кровати на колёсиках, в которых лежали старцы.

Да-да, я заметил рядом с собой ряд кроватей, причём конца и края им не было видно, кровати пропадали за дверями холла в перспективе коридоров — из холла было несколько дверей, и в каждую из них уходили караваны с капельницами, стариками или старушками, казалось, уже почти истлевшими, по крайней мере, все они напоминали мощи — ну только белые, а не черные, как в подземном лабиринте Киево-Печерской Лавры и… уходили в бесконечность страшными караванами, это было то ещё зрелище, чтобы поднять боевой дух, да.

Ну то есть я недаром вспомнил там о Голокаусте — стоя в огромном вестибюле (или казавшемся мне таким — пространство шло волнами передо мной, расширяясь, не большими волнами пока… но балла полтора-два штормовых там уже было точно), глядя на эти страшные капельницы и белые, как штукатурка, тонкие сухие руки старух — куда там вонзали иглы, я не знаю… Я там впервые понял — просто наблюдая, как во мне нарастает какая-то последняя, окончательная — апатия, полное равнодушие ко всему, что со мной произойдёт, да и вообще — ко всему, включая в смету меня самого, я понял в тот момент, почему не сопротивлялись евреи, идущие на смерть, даже зная, куда они идут, в какие душевые… я увидел, что есть такие, как бы сказать, закоулки, как бы ещё на этом свете, куда, если уж заглянул, тебе уже будет всё всё равно, да… Есть такой рассказ… я не помню, чей, о погроме, кажется на Украине, ну или в Молдавии — где-то… и там в конце еврей, преследуя, догоняет в каком-то дворике погромщика, совершившего на его глазах немыслимые зверства… и у еврея теперь в руке револьвер, он наставляет его на хнычущего погромщика, целится… и вдруг резко приставляет револьвер к своему виску и нажимает на курок.

Женщина записала мои данные — адрес я прочёл по бумажке, ни слова не спросила о моём еврействе, а узнав, что я могу самостоятельно двигаться, назвала номер кабинета и показала мне рукой направление.

И я двинулся… мимо этих кроватей… теперь уже по коридору, чувствовал я себя при этом уже вконец херово, заклиная себя не свалиться в одну из этих коек кой-кого… и это всё — моё шествие мимо этих кроватей — было похоже на ночной кошмар с мертвецами на обочине…

Я задевал капельницы, я слышал стоны — не только из-за своих медвежьих движений, но вообще весь коридор постоянно стонал, не громко, но почти непрерывно, и эти стоны передавались дальше по цепочке — по проводкам, вместе с физиологическим раствором, или чем там… по телеграфу… соединявшему ту сторону и эту, вы понимаете… кроме всего прочего, это настолько не соответствовало моему представлению об американском здравоохранении, что я бы точно решил, что окончательно рехнулся или провалился сквозь шар земной обратно… в больничку в своём родном городке… периода конца застоя… если бы не количество этих коридорных коек — такого я в Харькове не видел никогда… при том, что сам лежал не раз и достаточно часто посещал там друзей и родственников…

Две-три — на коридор, ну иногда чуть больше, но… в коридоре маймонидова госпиталя кровати примыкали друг к другу, шли рядами, и рядами же поворачивали за угол и ехали дальше — двумя, тремя рядами… коридоры были широкие, ширились… но я протискивался — между кроватями, мне казалось… что я там, обрывая шланги… вызову сейчас массовый мор… одним своим дыханием — ведь у меня, наверно… гонконгский грипп…

В тот момент я, кажется, мельком вспомнил и про задержку дыхания во время выстрела — как будто ты тогда не вдуваешь в кого-то жизнь… и не «вдуваешь» кому-то, если уж на то пошло — пошло, ну да… но тоже — нет, а наоборот — выдуваешь из… я вру, всё это приходило мне в голову значительно позже, а там — в госпитале — я ни о чём таком не думал — там невозможно было вообще ни о чём думать.

Я помню, что мне сделали рентген и сказали, что в лёгких у меня чисто.

Сделали анализ крови, и сказали, что я… ну, в общем, что я поживу ещё.

А потом сделали какой-то укол… после чего я и сам в это поверил.

И собирались препроводить в палату, но я воскликнул: «Нет!».

— Нет, нет и нет, — сказал я, — раз в лёгких чисто, я могу идти домой, имею право, так мне всегда говорили в моей родной Польше.

— Ну что ж, — сказал мне последователь Рамбана. — Лучше было бы полежать пару дней всё-таки, грипп это тоже такое дело коварное…

— Нет-нет, — сказал я, — домой.

Он пожал мне руку, и я вышел в коридор, который оказался короче, так бывает, когда идёшь обратно, но вот, что странно: я больше не видел вокруг себя караванов кроватей. То ли они действительно все медленно ехали и — уехали все в какую-то глубину… но кто их тянул? где тяга? — я никого не видел, никаких санитаров, буксиров… или это всё мне казалось только?

Я вышел из здания и пошёл по улице, уже чувствуя, что на этой волне — не знаю, что они мне там вкололи… но на этой волне — в этом приливе — я доплыву — меня выбросит на берег, я доползу по песку… и так оно, в общем, и случилось.

Окончание на сайте журнала.