Рассказ

Опубликовано в журнале Новый Берег, номер 39, 2013

Роман Богословский

Между окном и барной стойкой

Рассказ

Официального прослушивания не было – меня рекомендовал хорошо знакомый новому начальству человек. Начальство образовалось в зале в первый же вечер, чтобы изобразить экспертов по вокальному искусству. Пришли они в полном составе, как бы просто поесть. А я привыкал к закуточку между окном и барной стойкой. Пел, наверное, не очень хорошо в тот вечер – уж очень много мыслей мешало ресторанной патоке литься из меня наружу.

Кроме начальства, в зале сидела еще двое – муж и жена, так мне показалось. Они не обратили на мою лирику ни малейшего внимания. Стало обидно.

Начальство ужинало молча. Репертуар ему, похоже, нравился. И – о чудо! – супруги вышли танцевать. Сначала нехотя, затем ноги стали заплетаться все увереннее… Да, именно так: их танец заключался в заплетании ног в косичку. Игра в четыре ноги, игра в танец. Оба были смертельно пьяны.

Протанцевав, супруг дамы двинулся ко мне:

– Можешь… этого… как его…

– Могу, – ответил я.

Мятая купюра отправилась в карман, и я запел. Начальство прекратило пить и закусывать, оно внимательно наблюдало за процессом моего общения с мужиком, у которого заплетались не только ноги, но и сама личность. Наше общение протекало невербально. Он пьяно поджимал губу и показывал мне большой палец, морщась от удовольствия: “Да, парень, ты меня так неизмеримо верно понял!” Сонный медляк подходил к концу, и они засобирались: ледяные глаза, показная сентиментальность в каждом движении; надевают куртки и продолжают танцевать, переплетаясь шарфами. “От души”, – говорит мне глазами муж. “До зарплаты бы дотянуть”, – говорит больше мне, чем ему, глазами жена. Они медленно выходят, и тает последний аккорд. За ними уходит начальство.

– Давай, пока все свалили… – сказал мне бармен и украдкой подал стакан коньяку.

На мой вопрос он едко улыбнулся. “За счет заведения”, – понял я.

* * *

Запоздалая метель намела в ресторан шумную компанию бухгалтеров. Как я узнал, что это бухгалтеры? Это стало понятно из произносимых тостов. Говорили довольно путано и с обилием цифр. Это был сценарий – поржать один раз в году над тем, чем все остальное время занимаешься всерьез.

Пришли одни бабы, что в наше время естественно. Преимущественно грузные, с профессиональной хитрецой на лицах; была и молодая прима – худенькая, стеснительная. Матерые тетки подтрунивали над ней, а она лишь смущенно улыбалась.

Пили бухгалтеры часто и много, наливая каждый раз, как первый. Их головы и руки уже плясали, хотя сами они еще мяли стулья. Впоследствии я назвал этот феномен “Перед-пляс”. Он проявляется тогда, когда все уже изрядно выпили и закусили, но тот, кто задает на вечере тон, кто-то главный, еще не дал команду танцевать. Гости начинают двигать частями тел, качать головами в такт, подпевать знакомые слова. И чтобы снять вину с главного, кричат мне: “Эй, а погромче можно? Мы вообще-то танцевать пришли!”

Между окном и барной стойкой вдруг возникла дородная барышня. Поплевывая мне в ухо, она сказала:

– У нас сегодня с девчонками праздник – хочется, блин, просто расслабиться! А у вас тут классно… Что же я раньше не знала-то?.. Теперь будем приходить!.. Ты тут всегда голосишь? – и, не выслушав моего ответа, продолжила:

– Можешь… эту… как ее…

– Могу, – ответил я.

Мятая купюра отправилась в карман, и я включил песню. А как они хотели? Не все же время я петь должен! К тому же нужна была песня, которую в оригинале исполняет женщина.

Бармены, официанты и повара, выглядывающие то и дело в зал из кухни, шпионили в пользу начальства. Задание – смотреть, как ведет себя новый музыкант: не берет ли много с посетителей, работает ли как следует, не опрокидывает ли рюмки на рабочем месте. Вчерашняя смена угощала коньком, посмотрим, что будет в конце этой. До конца еще долго; бухгалтеры отплясывают, нестройно подпевают.

Подошла главная:

– Ты попоешь нам сегодня, нам сказали, что тут поют…

А я уж было решил отделаться дискотекой.

– Вот со следующей и начну! – крикнул я ей.

Она надменно утанцевала.

Следующие полтора часа я пел без передышки. И сделал много выводов. Первое: не петь много медляков, когда компания состоит только из баб. Сначала они умиляются, но на третьем медленном танце их лица превращаются в сплетение нервов. Глазами они говорят: “А с кем танцевать, ты, дебил?” Второе: одеваться как можно легче; когда певец потеет, это не очень хорошо отражается на его цвете лица и внешнем виде. Третье: почаще говорить в микрофон, какая отличная компания тут собралась и как здесь ждали именно их, звезд! Четвертое: немного пивка, водочки или коньячку вовсе не повредит. Петь ресторанный репертуар абсолютно трезвым – все равно, что искать вкус в шкурках от семечек.

Между окном и барной стойкой возникли трое из шести танцующих:

– Вы прекрасно поете… класс, я – вообще…

– Да! Ты молодчина, у меня брат, кстати, поет, я тебе записи принесу.

– А вы тут всегда теперь будете?

– Вообще пойти некуда. Я не знала, что тут… просто супер!

– И повара – отвал башки! Да, Наташ?

– И недорого. Кругом вымогательство.

Три человека по две фразы, итого шесть фраз, которые необходимо осмыслить немедленно и ответить предельно четко на все сразу, чему я научился впоследствии почти в совершенстве. В данном случае я ответил так:

– Буду. Да. Приходите. Спасибо, повара отличные.

Все приходит с опытом. А пока я растекался между окном и барной стойкой, поскольку главная, уже порядком набравшись, лила на меня патоку:

– Какой голос, а? И чего ты тут гниешь, а? Поехал бы в Москву давно – там одни придурки поют! Можешь… этого… как его…

– Могу, – ответил я.

Купюру не дали, но я начал петь. Главная ушла танцевать, виляя бедрами с проступающим сквозь джинсы целлюлитом. А я метался с микрофоном между окном и барной стойкой в полном недоумении: почему это я пою на заказ, а купюры нет? Лишь по прошествии времени я понял эту мораль: бывает, что сама жизнь просит музыканта сделать маленький бонус, спеть без бабла, без парнаса. Это тонкий намек из космоса: если когда-то чересчур прибыло, должно однажды и убавиться. И если вы в ладу с собой, если умеете жить правильно и делать неожиданные жесты рукою души, то непременно споете и без купюры. Главное – мера.

У них окончание праздника, у меня – рабочего дня. Тетки покачиваются, развязно гомонят. Я сделал музыку тише. Практика показывает: убери почти полностью звук в самом конце вечера, и ты услышишь все: кто ты, что ты и для чего живешь.

Они окружили меня, заполнив пространство между окном и барной стойкой запахом пота. Меня целовали и хвалили, кто-то сунул купюру в руку (справедливый космос сбоил). Бармен и официант косились злыми глазами, убирая объедки со стола: их не хвалили; я не знаю почему.

Официант открыл гардероб, выдал дамам пальто, и они вышли, наперебой разговаривая со службами такси. Лишь одна что-то тихо говорила официанту – между окном и барной стойкой не было слышно. Официант кивал головой, улыбался.

– Чего это ты с ней шептался? – спросил я, выключая аппаратуру.

– Сказала, что такого дерьмового пения никогда еще не слышала, – ответил он.

* * *

Посетителей не было, и официант включил телевизор: обычное дело у них – смотреть сериалы, когда в ресторане пусто. Но если дверь вдруг открывалась – а об этом сообщал ненавистный колокольчик, – все вмиг разбегались по местам, выключая телевизор.

– Выключи ты музыку – кино не слышно! – скомандовал официант, попивая чай. Конечно, он просто напрашивался на разговор.

– Сколько вчера баблишка заимел? – с ехидством поинтересовался бармен.

– Нормально: на такси до дома хватило, – принимая сарказм, ответил я.

– Вот это ты бомбила! – воскликнул официант. – А нам вчера чаевых вообще не дали, уроды! Представляешь? Начальство говорит, тебя тут тетки полюбили. Это хорошо – много зарабатывать будешь. Может, когда поделишься… Слушай, а научи меня петь, а? Заколебался я тарелки носить…

Я слушал все это молча. Да и что тут ответишь?

Звук колокольчика разогнал всех по своим местам.

Вошел элегантный господин с умным взглядом, отливающим красным: курнул перед походом в ресторан, не иначе. Седая щетина добавляла строгости, но вместе с тем и какой-то кавказской мудрости. Официант понес ему меню. Он долго читал его, как будто пытался найти там рецепт обретения рая. Горец щелкнул пальцами, официант принял заказ. Минуту он молча сидел, глядя на меня. Затем подошел:

– Можешь… этого… как иво…

– Могу, – ответил я.

Мятая купюра отправилась в карман, и я запел. Он удалился на свое место.

Я все еще пел песню, когда в зал вошла молодая очень грустная девушка. Она испуганно осмотрелась, подошла к нему, стесняясь все больше, присела. Я не успел рассмотреть ее лица – она села спиной ко мне. Я видел лишь коричневый свитер с кожаными черными вставками на плечах. Его цвет полностью совпадал с цветом ее свободно вьющейся шевелюры. Стеснительная амазонка, если угодно.

Я закончил петь и хотел было включить что-то для фона, но он показал мне купюру и жестом попросил повторить песню. Я начал сначала, он, жестикулируя, попросил сделать погромче.

Официант поставил перед ним поднос. Он взял бутылку вина, налил себе в бокал ровно до половины. Он пристально смотрел на девушку, уничтожая ее.

Музыка звучала, я пел. Он поднялся со стула, отправил в рот виноградину, прожевал. Я подумал: “Сейчас пригласит ее на медленный танец”. Он нежно взял девушку за руку, она поднялась, повинуясь. Какое-то время они смотрели друг другу в глаза. Затем он резко размахнулся и ударил девушку в живот кулаком. Даже сквозь громкую музыку я услышал короткий вопль амазонки. Она согнулась, упала на пол, схватившись за живот. Аксакал глотнул вина прямо из горлышка, не торопясь оделся и вышел, откашливаясь, кинув деньги мне за песню и официанту за заказ на стол.

Бармен вызвал “скорую”. Через три минуты санитары уже колдовали над подрагивающим телом амазонки. Врач с рыжим каре крикнула в отчаянии:

– Скорее… Она… Она же беременна!

Между окном и барной стойкой стихла музыка.

* * *

И снова вечер. Между окном и барной стойкой царили покой и отрешенная благость. Я читал дамский журнал, бармен мыл бокалы, официант битый час говорил с кем-то по телефону. Все это закончилось мгновенно.

Их было семеро. Чаровницы спотыкались и матерились. Не успев раздеться, девицы пустились в пляс, чем вырвали официанта из контекста его телефонной эпопеи. Он крутил головой, как пойманный любовник; схватил меню и понесся к ним. Я прибавил звук, отложив журнал.

– Сделай тише, пусть сначала заказ оформят! – заорал официант.

Я его проигнорировал – мне было плевать на заказ. Стало весело от того, что этот пьяный ансамбль был столь фееричен и пестр. Официант взглянул на меня, выпустив из глаз сотни стрел, кончики которых были пропитаны пафосом презрения.

Они и не думали делать заказ. Нетрезвые гостьи смеялись, били каблуками пол. Один мой знакомый как-то сказал, что пьяная женщина – все равно, что ядерная кнопка в руках олигофрена. Этим олигофреном в данном случае был я: я управлял ими и наслаждался этим. Официант нервничал, шептал бармену обо мне свою правду. А я включал музыку все бессмысленнее и быстрее. Чем меньше в музыке смысла, тем разнузданнее пьяный танец ядерных кнопок.

Одна из них, симпатичная в своем старении дама, устремилась ко мне. Она плыла и пылала. Дама хваталась за спинки стульев, чтобы поддержать предательское равновесие – это до тошноты очаровывало. Она – косметическая клякса; взгляд, охватывающий все мыслимые пространства; зрачки в крутящем моменте. Слегка помятая мини-юбка, видавшее виды тело.

– Можешь… этого… как его… – ударил мне в ухо горячий воздух, оставив легкое щекочущее ощущение.

– Могу, – ответил я.

Мятая купюра отправилась в карман, и я запел. Я запел, а она осталась между окном и барной стойкой, присела на колонку, бесконтактно облизывая меня. Ее подруги танцевали все более дико, а она с грустью смотрела на меня; она пожирала мой профиль. Она хотела, чтобы я смотрел на нее. Но я не смотрел. Я вдруг заметил, что она стала хамски водить ногами в разные стороны, туда и сюда. Она хотела, чтобы я взглянул на это, заглянул в святая святых. Как старый осьминог щупальцами, она водила ногами из стороны в сторону, то раздвигая их так, что юбка почти трещала, то снова сводя в русалочий хвост. Ей не удалось добиться моего интереса, и она ушла танцевать, забыв обо мне через минуту.

Вскоре подошла другая, с двумя бокалами шампанского: один для себя, другой для меня. Я сказал, что не пью на работе. Я просто не люблю шампанское. Она грустно улыбнулась и поставила бокал на барную стойку. Она пыталась справиться с одышкой. Внешне она гораздо лучше, чем осьминог в мини-юбке.

– Можешь… этого… как его… – смеясь, крикнула женщина, и брызги шампанского разлетелись в пространстве между окном и барной стойкой.

– Могу, – ответил я.

Ее подхалимская улыбка отправилась мне в душу, и я запел. А она говорила в пространство дискотеки:

– Что ты все поешь, а? Ты отдохни, давай нальем! Я и не знаю, что делать, я не бог. Он то ко мне, то к Машульке лезет. Я ей звонила. Он говорил ей все то, что и мне, – гондон обмазанный… И про любовь, и про привязанность. А что я? На работе все… Одно злорадство. Танцуют, кошелки, видишь? А за глаза поливают грязью, мрази.

– Подруга, пошли танцевать, что ты мальчику мешаешь? – дергаясь под музыку, заорала осьминог в мини-юбке.

“Подруга, ага…”, – сказала мне взглядом дама.

Компания села наконец за стол. Началось хоровое пение по мотивам русских народных песен, и я уже был свободен.

* * *

Только хохлов мне сегодня не хватало! Сонм Ясей и прорва конюшины1… Шумные, громкие, энергичные, они сразу превратили ресторан в муравейник, населенный крепышами в белых рубахах. Их красные, дородные лица источали архетипическое благополучие и отсутствие сколько-нибудь глубоких мыслей. Они сновали взад и вперед, что-то выкрикивали, наливали и пили, поднимая пустые рюмки вверх.

Были с ними и барышни, хоть и русские, но гарны дивчины. Они заискивающе смотрели на крепышей, накладывали им салаты и куриные крылья. Крепыши, краснея лицами и гогоча, били дивчин по задницам и хватали за груди. Не говоря уже о том, что через полчаса после начала банкета подвыпившие парубки уже топтали шнуры между окном и барной стойкой.

– Можешь… этого… как его… – спросили они хором, имея в виду каждый свое.

– Могу, – ответил я, имея в виду четырех исполнителей из пяти названных.

Мятые купюры отправились в карман, и я запел. Обиженный парубок, любимую песню которого я имел наглость не знать, сидел, насупившись, на колонке, где не так давно пыталась показать мне трусы женщина-осьминог: он ждал, пока я закончу петь.

Я закончил, и он сказал:

– Дружище, поставь-ка дискотечечку, пусть ребята с молодками подрыгаются… Я тебе вот что скажу, – наклонился он к самому моему уху. – Я вот отдыхать пришел, да? Я работаю на работе… в чужой стране. А ты плохо встречаешь меня. Мы вот работаем, да? Фирма у нас. Мы устаем. Давай бухнем? Я тебе расскажу. Ладно, я потом налью… Пока тебе не за что. И ты как-то уважение имей. Ты мне настроение портишь…

Это могло затянуться надолго, и я перешел к обороне:

– Этого… как его… знаешь?

– Тю! Знаю, ясно, – ответил он.

О купюре в такой ситуации речи быть не могло, и я запел. Обиженный парубок пригласил на танец длинноногую шатенку. Его глаза говорили: “Дерьмо эта песня…” Глаза шатенки кричали: “Достал меня этот хохол!” Но двигалась она вполне сексуально, пересиливая себя.

Пляски входили в зенит. Я работал на полной громкости: хохлы кривлялись в центре зала, дивчины пытались подстроиться; ресторан буквально трясло. И среди этой украинской цыганщины, на втором плане разворачивался передо мной музыкальный спектакль.

Герои и действующие лица: директор филиала одной украинской фирмы в России – условно назовем его Долговязый Левко – и молодая русская девушка модельной наружности, его подчиненная по имени Светлана, взятая на работу, по всей видимости, совсем недавно. Возможно, прямо перед банкетом.

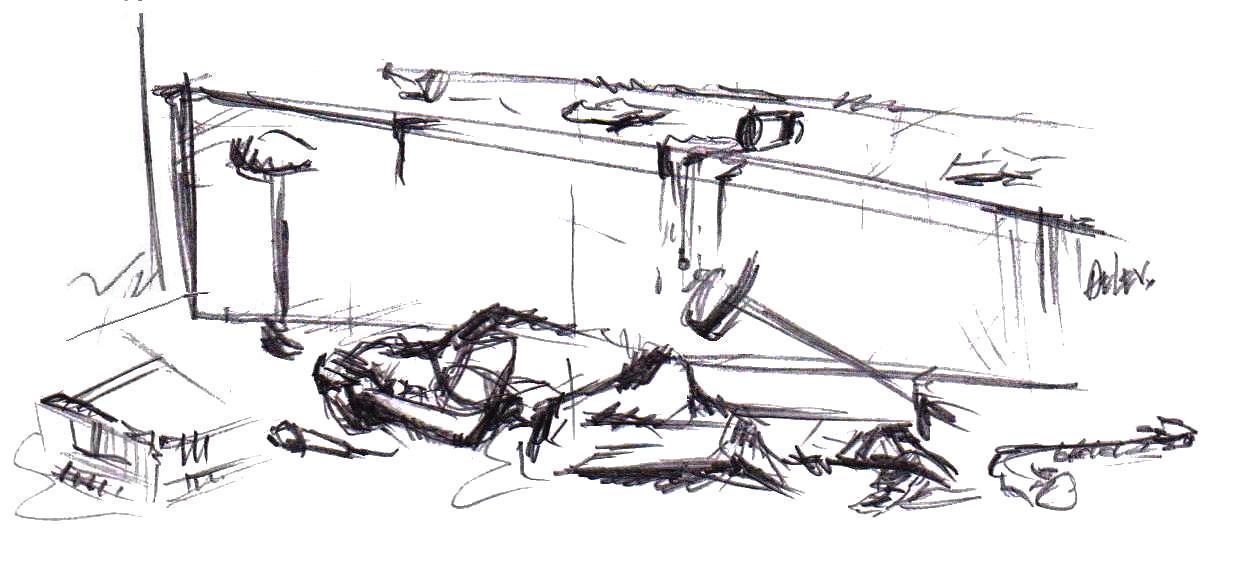

На сцене звучит оглушительная музыка, танцует пьяная компания. По центру сцены огромный стол, еле выдерживающий гастрономические изобилия.

Все дальнейшее было выражено только действиями, мимикой и жестами, поскольку громкость музыки не предполагает других звуков, которые могли быть слышны в зрительном зале.

Долговязый Левко: вытирая обильный пот с обоих подбородков, садится за стол. Больше за столом никого.

Долговязый Левко: наливает себе полный стакан водки, выпивает его, снимает галстук, комкает, сует в карман – после гопака его мучает одышка.

Светлана: проходит мимо Долговязого Левко, чтобы взять бутерброд с красной икрой.

Долговязый Левко: надменно поворачивает голову, замечает Светлану боковым зрением, выставляет руку; рука касается ее бедра.

Светлана: кисло улыбается певцу, застенчиво улыбается Долговязому Левко, чуть подается вперед и нагибается, чтобы взять бутерброд.

Долговязый Левко: беззастенчиво кладет ладонь Светлане на левую ягодицу.

Светлана: игриво уводит изящное тело вправо, обходит стол, садится с другой стороны, подальше от Долговязого Левко.

Долговязый Левко: устремляет пьяный взгляд в пол, чешет шею, наливает себе, наливает Светлане, выпивает.

Светлана: убирает налитый ей стакан в сторону.

Долговязый Левко: встает, качаясь, обходит стол, подходит к Светлане, наклоняется над ней, что-то говорит, жестикулирует, гладит ее по голове.

Светлана: отрицательно качает головой, по всей видимости, отказываясь от танцев.

Долговязый Левко: недовольно обводит взглядом танцующих, думает.

Светлана: как ни в чем не бывало, кусает бутерброд, красиво жует.

Долговязый Левко: выпивает водку, налитую им Светлане; не закусывает.

Свет выключается, работает только светомузыка. Некоторые парубки и их гостьи садятся за стол, остальные, разбившись по парам, танцуют медленный танец.

Долговязый Левко: силой, но как бы в шутку, поднимает Светлану с места, ведет ее танцевать.

Светлана: оказавшись лицом к лицу с неизбежностью, подчиняется.

Долговязый Левко: сентиментально прикрыв глаза и спотыкаясь, страстно танцует Светлану. Его руки, как две умные змеи, аккуратно, но настойчиво ползают по ее шее, спине и ягодицам.

Светлана: когда ее положение в танце позволяет, смотрит на музыканта. Ее взгляд выражает настороженность, страх и отвращение одновременно.

Долговязый Левко: выпивает фужер вина, поданный ему кем-то из парубков, шепчет что-то Светлане.

Светлана: слушает в глубоком смущении, продолжает танец.

Долговязый Левко: незаметно увлекает Светлану ближе к выходу из зала, в зону гардеробной и туалета; они почти уже у двери в мужской туалет.

Долговязый Левко: элегантно освобождается от Светланы; словно швейцар дорогого отеля, открывает дверь в туалет нараспашку, приглашая девушку войти.

Светлана: в ужасе отворачивается, быстро идет к столу, стараясь затеряться в толпе.

А далее, дорогой читатель, сама суть и противоречивость искусства вводят в спектакль новых персонажей.

Долговязый Левко: озлобленно хлопает дверью туалета, от нее отлетает ручка. Он, подобно снаряду, пробивает пьяную толпу своим телом в поисках Светланы.

Потный парубок: вытаскивает Долговязого Левко из толпы за волосы и наносит ему четыре прямых удара в живот.

Долговязый Левко: медленно оседает на пол, выпучив глаза, высунув язык. Минуту он неподвижно лежит, уткнувшись лицом в пол. Затем медленно встает, лицо его выражает пьяную злобу и ненависть. Он медленно поднимает над головой стул, стоит с занесенным над толпой стулом.

Потный парубок: увидев эту картину, резко бьет долговязого Левко ногой в грудь.

Долговязый Левко: как в замедленном кадре, заваливается назад; стул перевешивает, он падает на пол, сбив стулом картину со стены. Картина и стул падают на голову Долговязого Левко, течет кровь.

Официант: нажимает тревожную кнопку, расположенную под барной стойкой.

Потный парубок: расплачивается с барменом за сломанный стул, картину и за то, что никто не нажмет тревожную кнопку.

Бармен: понимает, что официант нажал тревожную кнопку, понимает, что зря взял деньги потного парубка, который заплатил много больше, чем стоит стул и картина в надежде на то, что никто не нажмет тревожную кнопку, хватается за голову, берет лист и пишет заявление.

Наряд: приезжает через пять минут, выводит окровавленного Долговязого Левко, выводит еще двух парубков, начинается оживленная и суматошная возня: ругань, крики, обвинения, выдвинутые всеми против всех.

Музыкант: нервно объявляет окончание вечера, выпивает 250 граммов коньку на рабочем месте, истерично снует туда и сюда между окном и барной стойкой, отключая аппаратуру.

Занавес.

* * *

Говорят, что свадьба делает мужчину счастливым только в одном случае – если это свадьба его дочери. Нестройные дудки! Отец этой самой дочери, что кружила, счастливая, в свадебном вальсе по залу, все пять часов кряду просидел со мной между окном и барной стойкой. И был он словно не на свадьбе, а на отпевании.

Как и многие гости этого исповедального места, он говорил. То ли сам себе, то ли мне, то ли просто говорил говоря… Он то чеканил слова, то, наоборот, они ползли из него, подобно дождевым червям. Он говорил и говорил, нервно колотя по моему столу указательным пальцем:

– И не могу я понять, как можно разделять людей по размерам доходов! Да, мы небогаты, да, нет у нас денег, да мы не чиновники и не мэры какие… Но они полюбили друг друга! Наши дети не имеют претензий друг к другу! У них любовь! А что же ее папа? Он презирает. Он и не поговорит как следует – сплошное высокомерие: нос кверху, хер в карман. Как будто все должны уйти из науки и начать лизать зад администрации! Да, знал я его!.. Сопливый был, прыщавый: мы так его и звали в школе – Сопливый прыщ. А теперь вон сидит, пузо на стол выложил. Рожа заплывшая, “Лэнд Крузер” у него. А скольких людей он обманул? С лихвой перекроет все лошадиные силы этого “Лэнд Крузера”!.. Правильно ему в школе морду били! Мало били! Это же нужно придумать! Нет, что он тамаде сказал?! Это же верх хамства! “Родственники со стороны жениха и невесты не должны вместе участвовать в конкурсах на свадьбе”. Это не дебил, нет? И что это за свадьба? Нет, я туда не пойду. Принципиально не пойду. Он оплатил, пусть он и развлекается, если встанет из-за стола вообще. Вон сидит. Презирает всех и вся. И как я должен собственную дочь отпустить жить в дом к такому человеку? Что же это будет за семья? Можешь… этого… как его…

– Могу, – ответил я.

Мятая купюра отправилась в карман, и я запел. Запел, несмотря на то, что в сценарии тамады этого не значилось; запел, потому что светит солнце; запел, потому что дует ветер; запел, чтобы не запить.

* * *

Это был ее День рождения. Девушка с волнистыми волосами и чуть раскосыми глазами. На ней обычный джинсовый костюм – потертые джинсы в обтяжку и короткая куртка, надетая на белую футболку. Одежда чудесным образом подчеркивала все, что нужно: о, там все королевское! Женщины ломали глаза, мужчины ломали комедию. Они говорили женам и подружкам глазами: “Не зуди хоть тут! Ты ничуть не хуже”. Но это была ложь. Именинница являла здесь образ картины Брюллова среди нелепых детских рисунков на листочке в клетку. Раскосые глаза ее были обрисованы столь искусно, что асимметрия эта главенствовала в образе. Она сидела по центру. Нет, она не была беспощадно красива, но само существование таинственным образом выводило ее на первый план.

Рядом – ее муж или друг, не поймешь. Кажется, армянин: иссиня-черная щетина, всклоченные волосы, дикий кокаиновый взгляд.

Она не танцевала, она смотрела на меня, пока я пел для гостей. И взгляд ее не оставлял сомнений по поводу ее намерений. “А как же армянин?” – подумал я. Он бросал на нее взгляды, полные отрешенного восхищения, которое тут же менялось на гнев, затем на тягостное, вымученное обожание. Он и не танцевал вовсе, а просто подрагивал в ритм, наблюдая за ней. Она не смотрела на него.

Вскоре он заметил, что она беззастенчиво облепила меня своим интересом. Левая часть лица у него вибрировала, как бы тоже танцуя. Чувства плескались в нем волнами армянского океана. Между ними происходило что-то, о чем нельзя говорить. Скорее то, о чем просто нечего сказать.

– А можно посмотреть, какие песни у вас есть? – вблизи она оказалось несколько старше, чем я думал. Но от этого ничуть не хуже.

– Смотрите, тут их полно, – ответил я, уступая ей место перед ноутбуком между окном и барной стойкой.

Я наблюдал. Чувствовалось, что ей плевать на День рождения. И гости не особенно занимали ее, впрочем, как и она их.

Армянин превратился в девятый вал, выдувая из глаз пузыри. Силой темперамента он пытался добраться до нее, опрокидывая стаканы с вином.

– Можешь… этого… как его… – как ни в чем не бывало, спросила она.

– Могу, – ответил я.

– А этого… как его…

– И его тоже.

Она улыбалась. Было понятно, что музыка ее не интересует. Так зачем она здесь, чего ищет она между окном и барной стойкой?

– И много тебе тут платят? А ты смешной… – улыбнулась она.

Она говорила для того, чтобы говорить. Ей был не важен мой ответ: она говорила, чтобы он видел, как она улыбается мне. И мне это стало надоедать:

– Этот жгучий повелитель Арарата – ваш муж? – кивнул я на армянина.

Она напряглась, от беззаботности не осталось и следа. Она бессмысленно водила курсором по песенным файлам. В первый раз за весь вечер она швырнула взгляд в армянина, как швыряют булыжники подростки.

– Да уж, да… Конечно, жди! А тебе вообще какое дело?! – ответила девушка.

Армянин забыл о гостях, забыл обо всем. Он нервничал, бегал курить. А она водила курсором, она искала. Искала ответ на мой вопрос.

Армянин пропал. Мы говорили о музыке, она снова веселилась, гости танцевали. Он вернулся минут через сорок. Подошел к ней, не обращая на меня внимания. Он упал на колени и вручил ей изящное кольцо. Он смотрел не моргая, смотрел на нее.

Девушка не взяла подарок. Она спокойно прошла в гардеробную, оделась и вышла.

– Убирай музика, – прошипел мне в ухо армянин.

* * *

Очередной праздник, снова грохот попсы и разлатые танцы. И как ресторан вместил такое количество народу? Сегодня, кажется, здесь собралось все российское общество в миниатюре. Репрезентативная выборка, срез: были дети, подростки, юноши предармейского возраста и бомжеватого вида мужики-трудяги; интеллигентные и не очень женщины, дама с изящным декольте, две девушки с полными ляжками в сетчатых колготках.

Но лишь один низенький жилистый боксер главенствовал над вавилонским столпотворением. Он был на взводе, на стыке злобы и веселья; подходил к каждому, с каждым перебрасывался парой слов; у всех спрашивал все ли нормально, каждому хотел угодить и не хотел одновременно. Именинницей была его престарелая мать.

Между окном и барной стойкой царил полный хаос: дети брали посмотреть микрофон, старики заказывали музыку начала прошлого века, кто-то рассказывал случай о том, как перевернулся “на ЗИЛу”, девушка в клетчатых колготках а-ля “Маленькая Вера” пыталась раскрутить меня на бесплатную трансляцию рейва.

– Да пошли эти бабки с дедами в …! – ответила она на мои возражения.

Я старался быть адекватным – разбавлял музыку как мог. С меня капал пот, я не успевал за каждым: я включал и выключал, делал тише, добавлял то высоких, то низких, накручивал середину. И, конечно, забывал брать купюры, опрокидывая стакан за стаканом, что приносили мне в благодарность за “музычку”.

Подошел боксер; лицо его выражало нечто не вполне выразимое:

– Ты хочешь, чтобы всем все понравилось? Ты для чего тут работаешь? Ты ведь адекватный, умный малый, да?

– Я работаю здесь, чтобы всем было нормуль, – грубовато ответил я.

– Вот и преотличненько – душевность приветствую! Тогда замолкай с воплями, оно не нужно тут никому. Включи музыку, понял? Просто хорошую музыку. – Он начинал заводиться.

– Так ведь люди просят…

– Долго базарить будем? Меня мама ждет… – боксер играл мускулами, перебивая.

Разговор закончился ничем, и он ушел к гостям. Но это еще что! Бывает хуже: споешь для старых, споешь для средних, споешь для молодых, споешь для маленьких, и все равно найдется недоумок, который как ни в чем не бывало скажет: “Ну а теперь давай что-нибудь нормальное!” Боже! Если когда-то хотя бы один из ресторанных лабухов разгадает формулу этого “нормального”, воистину он станет демиургически великим и главным над всеми лабухами Вселенной!

Ладно, мне же лучше – буду сидеть и включать музыку. А недовольных стану к боксеру отправлять. На ринг.

Спокойно посидеть не удалось. У нее была креативная короткая стрижка, грудь вперед, длинная юбка с разрезом. Ей года тридцать два:

– Вы прекрасно поете! А еще будете? Мне так понравилось…

– Нет, больше не буду – на сегодня все, – ответил я, не выдавая боксера.

– Жаль, – искренне огорчилась она, – слушала бы и слушала! А вы здесь каждый вечер?

– Почти каждый. Кроме воскресенья, понедельника, вторника и среды.

– Ого! А у меня к вам предложение! Я здесь живу недалеко, а дома есть гитара. Пойдемте после банкета ко мне? Вы поиграете – давайте, а? Я вас накормлю. И коньяк у меня есть. Здесь-то вам, наверное, нельзя?

– Почему? Несите! А на гитаре я давно уже не играл… Извините, не выйдет.

Она молча ушла. Коньяк, конечно, не принесла. А и не надо! У меня был припрятан свой. Между окном и барной стойкой.

* * *

И вот наступил лучший вечер за все время моей работы в ресторане: хотелось петь без остановки, можно даже бесплатно. Я знал, что этот вечер наступит – я ждал его почти два года. Он вырос как бы из меня самого, изнутри. И наконец, отделившись от моего естества, воплотился в реальность. Вечер встречи с неведомой доселе благодатью.

Я просто пел песню за песней, не обращая внимания на то, что ресторан пуст. Где-то далеко, за пределами нулевого метра, решали свои мелкие проблемы повара, бармен и официант. Между окном и барной стойкой сегодня все по-настоящему ожило.

Вошел посетитель. Я давно не видел таких людей: это был обычный адекватный мужик лет сорока, без всяких неприятных особенностей.

Он что-то заказывал из еды, а я пел. Когда заказ был принят и официант ушел, он подошел ко мне и приветливо сказал:

– Здравствуйте. Как настроение? Могли бы вы исполнить Deep Purple? Песню When а blind man cries? Вот деньги.

– Конечно! – с радостью ответил я и положил в карман аккуратно сложенную крупную купюру.

Он слушал внимательно, слушал не шелохнувшись. Когда я закончил петь, он долго аплодировал.

Официант принес ему заказ, но он даже не взглянул на еду. Он снова подошел ко мне:

– Вы пели отлично, спасибо! А можете исполнить Девида Боуи? Песню I’m deranged?

– Исполнить не могу – я ее не пою. Но могу включить, – честно признался я.

– Что ж, замечательно! – казалось, он нимало не расстроился. – Включите, если можно.

И снова аккуратная новенькая купюра отправилась в карман; и снова он внимательно слушал; и снова аплодировал, несмотря на то что песня прозвучала в записи.

Так продолжалось довольно долго: я выдавал без остановки лучшие образцы мировой музыки, он слушал и аплодировал, я складывал новенькие купюры в карман. Как вдруг…

– Э-э-э, ты чего заснул на работе? Слышь? Подвези на лифте, епт. Ау…

Меня трясли за плечо; я очнулся от наваждения. В зале кривлялась толпа короткостриженых богатырей. Один из них грубо теребил меня:

– Можешь… этого… как его… – спросил красномордый гопник, путаясь в шнурах между окном и барной стойкой. – Только это… лавэ у меня нет… Слышь, ну спой просто так! Тебе что, западло?

Я окончательно стряхнул дремоту, посмотрел в его полные пустоты глаза и сказал:

– Этого… как его… не могу. Вали отсюда в своем лифте на великий туркменский… понял?!

– Слышь… ты попутал, бля, всех попугаев… – выдавил он из себя.

В ту же секунду я получил прямой удар кулаком между глаз. Яркая вспышка погрузила мое сознание в странный сюрреалистический кинофильм: я увидел танцующих детей, каких-то кукол; смотрел на то, как рабочие монтируют огромную сцену для какого-то фестиваля; видел, как сотни людей сидят за столом, уходящим в бесконечность – они наливали и пили, смеялись, произносили длинные тосты.

И тут я осознал, что с меня довольно музыки… Дюже громко… Конец дискотеки, девки, все по домам. Не бухали? А то дыхнуть заставит!.. Оревуар, бонжур и Ахтамар.

Я получил освобождение, как это всегда бывает, неожиданно; когда кажется, что кошмар будет длиться вечно. Я достиг дна, предела падения свободного тела в несвободном пространстве. Я увольняюсь в запас. Сотни чужих голосов – умолкните, падло… Я снимаю с себя почетную обязанность жреца и исповедника, собутыльника и объекта сексуальных домогательств; я слагаю с себя обязанности психоаналитика и советчика в пограничных ситуациях. Празднуйте это, пляшите теперь, хули вы стоите и лупите глаза?! Эй, официант, принесите им зефира “Бычье молоко”!

С моего разбитого лица капала кровь, последняя цена за откровение. Гопник стоял, словно Родина-мать под волгоградским небом, глаза его расширились, как никогда в жизни. Он получил просветление здесь, на амвоне, в святая святых, в доме молитвы, брани и крови – между окном и барной стойкой… стоял он стойко, стоял он ой, как…

Здесь, в цитадели выкрученного из страданий смеха, святых матюков и сатанических поэм меня никто больше не встретит; здесь вскоре появится новый служитель слащавого и татуированного идола… and more, and more, and море, море – мир бездонный, верный шелест волн прибрежных! над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори, нашей юности-и-и-и-и надежды-ы-ы-ы-ы…

1 “Косил Ясь конюшину…” — песня, исполнявшаяся ансамблем “Песняры”.